热点话题:文以化人——春秋战国至隋唐时期的思想传承与人才选拔管理 课件--2024届高考统编版历史一轮复习(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 热点话题:文以化人——春秋战国至隋唐时期的思想传承与人才选拔管理 课件--2024届高考统编版历史一轮复习(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 759.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-07 23:03:52 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

冲刺2024年高考一轮

热点话题:文以化人

——春秋战国至隋唐时期的思想传承与人才选拔管理

习近平总书记在党的二十大报告中指出,深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。中国优秀传统文化构成了中华民族共同精神家园的重要组成部分。中国传统文化是以孔子为代表的儒家文化为主体,中国传统文化所蕴含的博大精深的内容,具有强烈的历史性、民族性和继承性,继而形成了长期以来强烈的自信。文化自信,是对自身文化价值的充分肯定,是对自身文化生命力的坚定信念。

关注点1 中国文化发展的地域风格[史学新论]

春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达,楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁郑卫周等地最为兴盛。

——摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

发现问题 史学新论以“春秋战国时期各地所出文化人才”为学术情境,探究认识春秋战国时期,不同诸侯国盛行不同的思想,体现了百家争鸣局面的形成。

激活思维 春秋战国时期中国学术文化发展多样性和差异性的特点;地域环境与学术发展的关系;中国古代学术发展的深远影响。

关注点2 汉代儒家思想对先秦儒家思想的继承[史学新论]

汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

发现问题 史学新论表明汉武帝重儒学对于当时加强中央集权、规范官僚集团、关注国计民生具有较大的现实意义。

激活思维 汉代儒家思想与先秦儒家思想的关系;汉武帝重儒学的实质;先秦民本思想的弘扬。

关注点3 中华优秀传统文化的价值[史学新论]

中国优秀传统文化构成了中华民族共同精神家园的重要组成部分。第一,中国优秀传统文化记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果。第二,中国优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,其中最核心的内容已经成为中华民族最基本的文化基因。第三,中国优秀传统文化中蕴含的中国人最基本的文化基因,是中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中逐渐形成的有别于其他民族的独特标识。

——高长武《中国优秀传统文化的价值定位》

发现问题

史学新论从三个方面说明了中国优秀传统文化构成了中华民族共同精神家园的重要组成部分,探究认识中华传统文化的价值。

激活思维

中华优秀传统文化对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断,对形成和维护中国团结统一的政治局面,对形成和巩固中国多民族和合一体的大家庭,对形成和丰富中华民族精神,对激励中华儿女维护民族独立、反抗外来侵略,对推动中国社会发展进步都发挥了十分重要的作用。

一、春秋战国至隋唐时期,中华传统文化的发展历程

1.先秦是中华文化的奠基时期

(1)中华文明多元起源

①中华文明是人类最古老的文明之一。考古发现证明,黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方草原等地区,都是孕育中华文明的摇篮。中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

②春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

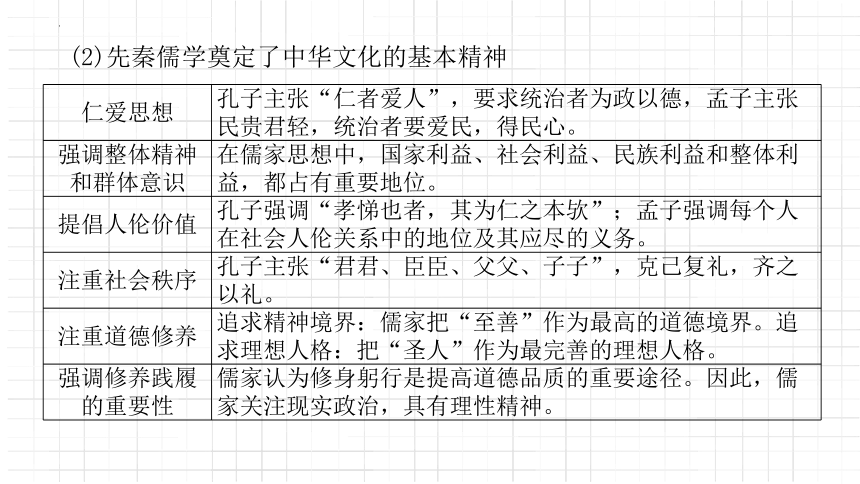

(2)先秦儒学奠定了中华文化的基本精神

仁爱思想 孔子主张“仁者爱人”,要求统治者为政以德,孟子主张民贵君轻,统治者要爱民,得民心。

强调整体精神 和群体意识 在儒家思想中,国家利益、社会利益、民族利益和整体利益,都占有重要地位。

提倡人伦价值 孔子强调“孝悌也者,其为仁之本欤”;孟子强调每个人在社会人伦关系中的地位及其应尽的义务。

注重社会秩序 孔子主张“君君、臣臣、父父、子子”,克己复礼,齐之以礼。

注重道德修养 追求精神境界:儒家把“至善”作为最高的道德境界。追求理想人格:把“圣人”作为最完善的理想人格。

强调修养践履 的重要性 儒家认为修身躬行是提高道德品质的重要途径。因此,儒家关注现实政治,具有理性精神。

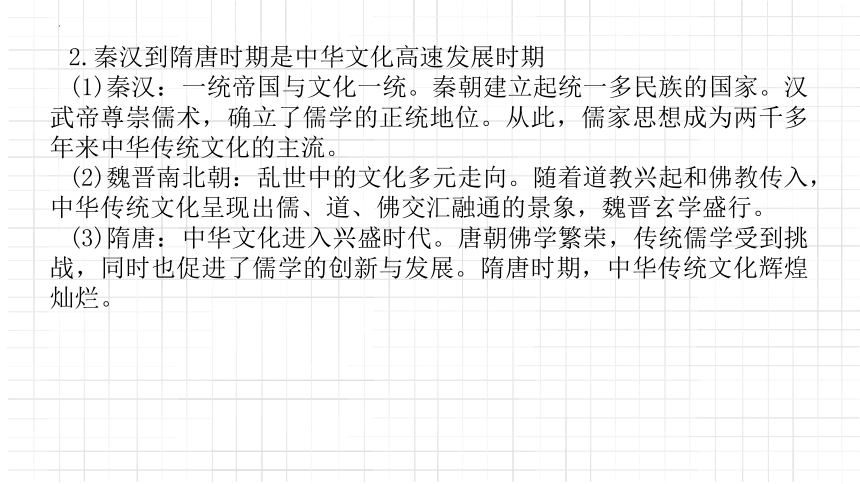

2.秦汉到隋唐时期是中华文化高速发展时期

(1)秦汉:一统帝国与文化一统。秦朝建立起统一多民族的国家。汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。从此,儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

(2)魏晋南北朝:乱世中的文化多元走向。随着道教兴起和佛教传入,中华传统文化呈现出儒、道、佛交汇融通的景象,魏晋玄学盛行。

(3)隋唐:中华文化进入兴盛时代。唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

二、中华文化传承中的各种载体

文字 自从秦朝书同文以后,汉字经过几千年的演变,虽书写方式有变化但是字形基本没改变,使我们阅读古代典籍毫无障碍,这有利于文化的传承。

语言 各朝代语言类型虽然有所不同,但是这并没有妨碍优秀传统文化的传播与发展。

服饰 服饰也是文化传承的重要载体之一。

书籍 书籍在传承文化方面,只要文字语言不断,就能发挥功效。

建筑 建筑也是区别不同文化的典型特征。我们从存在的历史古建筑中能够直观地品味那个年代的精神风貌,看到辉煌灿烂的文化。现代博物馆、博物院等同样承载着重要的文化传承作用。

宗教 佛教对中国影响深远,然而在文化传承方面最根本的还是儒家学说和作为国教的道教。

教育 中国文化自古重视教育,尤其是科举制度施行以来,教育成了文化传承最重要的渠道。

活动 重大文化活动是凝聚民心,提升国家荣誉感最有效的方式。春节、端午、重阳、元宵、中秋等节日担负着传承文化的历史使命。

三、中华优秀传统文化的现实价值

1.中华优秀传统文化是维系民族团结的精神纽带。发挥优秀传统文化在维系民族团结中的重要作用,有助于把握并协调好各民族的利益关系。

2.中华优秀传统文化是调节天人关系的行为准则。面对当今世界工业文明所带来的污水横流、雾霾肆虐等恶果,必须重新认识中华优秀传统文化在处理天人关系方面的时代价值。

3.中华优秀传统文化是治国理政、安邦济世的思想之源,对今天治国理政提供了有益借鉴。

4.中华优秀传统文化在现代社会转型中发挥着重建社会道德观和价值观的突出作用。

5.中华优秀传统文化蕴含的义利观和诚实守信的价值观有助于加强市场主体的道德修养,培养良性的市场经济契约精神。

四、文以化人下的人才选拔

1.古代选官制度的演变趋势

2.秦汉、隋唐时期官员考核的举措

秦汉 上计制 每年岁末,各县、侯国将一年来的户口垦田、钱谷入出、盗贼多少等情况汇集到郡国,由郡国汇总,上报中央,称为“上计”。御史参与审核,防止造假。上计考核的结果是官员赏罚的依据。魏晋南北朝时期,门阀士族势力强大,战乱频仍,考核大都流于形式。

隋唐 吏部 考核 隋朝九品以上官员每年要考核,地方官每年要派员向中央汇报工作。唐朝考核官员,以品德和才能为标准,分为九等。

创新应用

1.古代中华文化是多元发生的,各地区、各民族因自然历史条件不同形成了自身独具特色的文化,这种状况在先秦时期的百家争鸣中得到极好的体现。材料表明,百家争鸣( )

A.凸显了各地域文化之间的差异和冲突

B.结束了中华文化多元发展的格局

C.促进了各地区各民族文化交融和认同

D.开创了中华文化兼收并蓄的特质

答案:A

解析:据材料“古代中华文化是多元发生的……这种状况在先秦时期的百家争鸣中得到极好的体现”可知,百家争鸣极好的体现了中华文化的多元性,即各地的不同文化,故选A项;据所学,百家争鸣是中华文化多元发展的表现,而非结束了多元发展格局,排除B项;据材料“各地区、各民族因自然历史条件不同形成了自身独具特色的文化”可知,材料主旨是中华文化的多元性,而非文化的交融与认同,排除C项;材料主旨是中原文化多元性的表现,没有涉及兼收并蓄,排除D项。

2.如图所示为北魏孝子石棺图,上面刻着中国传统著名孝子的故事。据此可知,北魏( )

A.受到儒家伦理观念的影响 B.民间风俗画的技法高超

C.政府重视基层民众的教化 D.极其推崇汉代文化艺术

答案:A

解析:据材料“中国传统著名孝子的故事”可知石棺图所呈现的是古代儒家孝道思想在丧葬制度上的反映,体现了儒家纲常伦理对民众的教化作用,故选A项;风俗画主要体现的是民间的市井生活,具有写实的特点,而北魏孝子石棺图只是作为陪葬品的一种装饰图而存在,排除B项;图片和材料中并未体现政府的态度,而且精美的石棺并非适用于普通基层民众,排除C项;材料的重点并非是石棺图的画法,而是石棺图所表达的文化内涵,排除D项。

3.唐初至中期,朝廷重臣多国子监、太学毕业,并以进士及第而入仕为荣。唐后期,“国家之仕进者,必举于州县,然后升于礼部吏部”,再也没有“或太学高第,或诸州进士”的排序了。这反映了( )

A.官员文化素质降低 B.人才选拔方式调整

C.考试舞弊行为杜绝 D.科考选才范围扩大

答案:D

解析:根据材料“国家之仕进者,必举于州县,然后升于礼部吏部”“或太学高第,或诸州进士”并结合所学知识可知,唐中期以前,皇室和高级官员子弟为主体的国子监、太学学生更容易进士及第;唐后期,地方考试后推荐到中央的考生更容易进士及第。这一变化说明世家大族的影响削弱,科考选才的范围扩大,故选D项;唐后期地方考生间竞争更激烈,这对人才的文化素质要求更高,排除A项;这时期仍是实行科举取士,人才选拔方式并没有调整,排除B项;材料中的做法虽削弱了世家大族对科举考试的影响,但这一调整杜绝不了考试舞弊行为,排除C项。

4.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋时玄学得到发展,唐朝时佛教繁荣,传统儒学受到挑战,促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、佛、道学说相互渗透,形成吸收佛、道思想阐释儒学的新学派——理学。明清之际,反传统、反教条的进步思想出现。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。

——习近平《在纪念孔子诞辰2 565周年国际学术研讨会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明儒家思想发展的特点。(9分)

答案:特点:①传承性。从春秋战国到明清时期,儒家思想不断发展,从未断绝。②包容性,趋时更新。儒家思想不断吸收其他文化,形成新的文化成果。③与政治密切结合。自汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”后,儒家思想一直是中国封建社会的正统思想。(9分)

解析:第(1)问,从春秋战国到明清时期,儒家思想不断发展,体现了其传承性;儒家思想在形成发展的过程中不断吸收其他文化,体现了它的包容性和趋时更新的特点;结合所学知识进行补充。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明传统文化的当代价值。(6分)

答案:价值:有利于增强民族凝聚力,强化民族认同感;有利于维护国家统一;蕴含着丰富的民族精神;为国家治理提供借鉴和参考;为世界文明发展作出了巨大贡献。(6分)

解析:第(2)问,根据材料并结合所学知识,从民族认同、国家统一、民族精神、国家治理、世界文明发展等角度进行分析。

冲刺2024年高考一轮

热点话题:文以化人

——春秋战国至隋唐时期的思想传承与人才选拔管理

习近平总书记在党的二十大报告中指出,深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。中国优秀传统文化构成了中华民族共同精神家园的重要组成部分。中国传统文化是以孔子为代表的儒家文化为主体,中国传统文化所蕴含的博大精深的内容,具有强烈的历史性、民族性和继承性,继而形成了长期以来强烈的自信。文化自信,是对自身文化价值的充分肯定,是对自身文化生命力的坚定信念。

关注点1 中国文化发展的地域风格[史学新论]

春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达,楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁郑卫周等地最为兴盛。

——摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

发现问题 史学新论以“春秋战国时期各地所出文化人才”为学术情境,探究认识春秋战国时期,不同诸侯国盛行不同的思想,体现了百家争鸣局面的形成。

激活思维 春秋战国时期中国学术文化发展多样性和差异性的特点;地域环境与学术发展的关系;中国古代学术发展的深远影响。

关注点2 汉代儒家思想对先秦儒家思想的继承[史学新论]

汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

发现问题 史学新论表明汉武帝重儒学对于当时加强中央集权、规范官僚集团、关注国计民生具有较大的现实意义。

激活思维 汉代儒家思想与先秦儒家思想的关系;汉武帝重儒学的实质;先秦民本思想的弘扬。

关注点3 中华优秀传统文化的价值[史学新论]

中国优秀传统文化构成了中华民族共同精神家园的重要组成部分。第一,中国优秀传统文化记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果。第二,中国优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,其中最核心的内容已经成为中华民族最基本的文化基因。第三,中国优秀传统文化中蕴含的中国人最基本的文化基因,是中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中逐渐形成的有别于其他民族的独特标识。

——高长武《中国优秀传统文化的价值定位》

发现问题

史学新论从三个方面说明了中国优秀传统文化构成了中华民族共同精神家园的重要组成部分,探究认识中华传统文化的价值。

激活思维

中华优秀传统文化对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断,对形成和维护中国团结统一的政治局面,对形成和巩固中国多民族和合一体的大家庭,对形成和丰富中华民族精神,对激励中华儿女维护民族独立、反抗外来侵略,对推动中国社会发展进步都发挥了十分重要的作用。

一、春秋战国至隋唐时期,中华传统文化的发展历程

1.先秦是中华文化的奠基时期

(1)中华文明多元起源

①中华文明是人类最古老的文明之一。考古发现证明,黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方草原等地区,都是孕育中华文明的摇篮。中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

②春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

(2)先秦儒学奠定了中华文化的基本精神

仁爱思想 孔子主张“仁者爱人”,要求统治者为政以德,孟子主张民贵君轻,统治者要爱民,得民心。

强调整体精神 和群体意识 在儒家思想中,国家利益、社会利益、民族利益和整体利益,都占有重要地位。

提倡人伦价值 孔子强调“孝悌也者,其为仁之本欤”;孟子强调每个人在社会人伦关系中的地位及其应尽的义务。

注重社会秩序 孔子主张“君君、臣臣、父父、子子”,克己复礼,齐之以礼。

注重道德修养 追求精神境界:儒家把“至善”作为最高的道德境界。追求理想人格:把“圣人”作为最完善的理想人格。

强调修养践履 的重要性 儒家认为修身躬行是提高道德品质的重要途径。因此,儒家关注现实政治,具有理性精神。

2.秦汉到隋唐时期是中华文化高速发展时期

(1)秦汉:一统帝国与文化一统。秦朝建立起统一多民族的国家。汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。从此,儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

(2)魏晋南北朝:乱世中的文化多元走向。随着道教兴起和佛教传入,中华传统文化呈现出儒、道、佛交汇融通的景象,魏晋玄学盛行。

(3)隋唐:中华文化进入兴盛时代。唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

二、中华文化传承中的各种载体

文字 自从秦朝书同文以后,汉字经过几千年的演变,虽书写方式有变化但是字形基本没改变,使我们阅读古代典籍毫无障碍,这有利于文化的传承。

语言 各朝代语言类型虽然有所不同,但是这并没有妨碍优秀传统文化的传播与发展。

服饰 服饰也是文化传承的重要载体之一。

书籍 书籍在传承文化方面,只要文字语言不断,就能发挥功效。

建筑 建筑也是区别不同文化的典型特征。我们从存在的历史古建筑中能够直观地品味那个年代的精神风貌,看到辉煌灿烂的文化。现代博物馆、博物院等同样承载着重要的文化传承作用。

宗教 佛教对中国影响深远,然而在文化传承方面最根本的还是儒家学说和作为国教的道教。

教育 中国文化自古重视教育,尤其是科举制度施行以来,教育成了文化传承最重要的渠道。

活动 重大文化活动是凝聚民心,提升国家荣誉感最有效的方式。春节、端午、重阳、元宵、中秋等节日担负着传承文化的历史使命。

三、中华优秀传统文化的现实价值

1.中华优秀传统文化是维系民族团结的精神纽带。发挥优秀传统文化在维系民族团结中的重要作用,有助于把握并协调好各民族的利益关系。

2.中华优秀传统文化是调节天人关系的行为准则。面对当今世界工业文明所带来的污水横流、雾霾肆虐等恶果,必须重新认识中华优秀传统文化在处理天人关系方面的时代价值。

3.中华优秀传统文化是治国理政、安邦济世的思想之源,对今天治国理政提供了有益借鉴。

4.中华优秀传统文化在现代社会转型中发挥着重建社会道德观和价值观的突出作用。

5.中华优秀传统文化蕴含的义利观和诚实守信的价值观有助于加强市场主体的道德修养,培养良性的市场经济契约精神。

四、文以化人下的人才选拔

1.古代选官制度的演变趋势

2.秦汉、隋唐时期官员考核的举措

秦汉 上计制 每年岁末,各县、侯国将一年来的户口垦田、钱谷入出、盗贼多少等情况汇集到郡国,由郡国汇总,上报中央,称为“上计”。御史参与审核,防止造假。上计考核的结果是官员赏罚的依据。魏晋南北朝时期,门阀士族势力强大,战乱频仍,考核大都流于形式。

隋唐 吏部 考核 隋朝九品以上官员每年要考核,地方官每年要派员向中央汇报工作。唐朝考核官员,以品德和才能为标准,分为九等。

创新应用

1.古代中华文化是多元发生的,各地区、各民族因自然历史条件不同形成了自身独具特色的文化,这种状况在先秦时期的百家争鸣中得到极好的体现。材料表明,百家争鸣( )

A.凸显了各地域文化之间的差异和冲突

B.结束了中华文化多元发展的格局

C.促进了各地区各民族文化交融和认同

D.开创了中华文化兼收并蓄的特质

答案:A

解析:据材料“古代中华文化是多元发生的……这种状况在先秦时期的百家争鸣中得到极好的体现”可知,百家争鸣极好的体现了中华文化的多元性,即各地的不同文化,故选A项;据所学,百家争鸣是中华文化多元发展的表现,而非结束了多元发展格局,排除B项;据材料“各地区、各民族因自然历史条件不同形成了自身独具特色的文化”可知,材料主旨是中华文化的多元性,而非文化的交融与认同,排除C项;材料主旨是中原文化多元性的表现,没有涉及兼收并蓄,排除D项。

2.如图所示为北魏孝子石棺图,上面刻着中国传统著名孝子的故事。据此可知,北魏( )

A.受到儒家伦理观念的影响 B.民间风俗画的技法高超

C.政府重视基层民众的教化 D.极其推崇汉代文化艺术

答案:A

解析:据材料“中国传统著名孝子的故事”可知石棺图所呈现的是古代儒家孝道思想在丧葬制度上的反映,体现了儒家纲常伦理对民众的教化作用,故选A项;风俗画主要体现的是民间的市井生活,具有写实的特点,而北魏孝子石棺图只是作为陪葬品的一种装饰图而存在,排除B项;图片和材料中并未体现政府的态度,而且精美的石棺并非适用于普通基层民众,排除C项;材料的重点并非是石棺图的画法,而是石棺图所表达的文化内涵,排除D项。

3.唐初至中期,朝廷重臣多国子监、太学毕业,并以进士及第而入仕为荣。唐后期,“国家之仕进者,必举于州县,然后升于礼部吏部”,再也没有“或太学高第,或诸州进士”的排序了。这反映了( )

A.官员文化素质降低 B.人才选拔方式调整

C.考试舞弊行为杜绝 D.科考选才范围扩大

答案:D

解析:根据材料“国家之仕进者,必举于州县,然后升于礼部吏部”“或太学高第,或诸州进士”并结合所学知识可知,唐中期以前,皇室和高级官员子弟为主体的国子监、太学学生更容易进士及第;唐后期,地方考试后推荐到中央的考生更容易进士及第。这一变化说明世家大族的影响削弱,科考选才的范围扩大,故选D项;唐后期地方考生间竞争更激烈,这对人才的文化素质要求更高,排除A项;这时期仍是实行科举取士,人才选拔方式并没有调整,排除B项;材料中的做法虽削弱了世家大族对科举考试的影响,但这一调整杜绝不了考试舞弊行为,排除C项。

4.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋时玄学得到发展,唐朝时佛教繁荣,传统儒学受到挑战,促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、佛、道学说相互渗透,形成吸收佛、道思想阐释儒学的新学派——理学。明清之际,反传统、反教条的进步思想出现。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。

——习近平《在纪念孔子诞辰2 565周年国际学术研讨会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明儒家思想发展的特点。(9分)

答案:特点:①传承性。从春秋战国到明清时期,儒家思想不断发展,从未断绝。②包容性,趋时更新。儒家思想不断吸收其他文化,形成新的文化成果。③与政治密切结合。自汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”后,儒家思想一直是中国封建社会的正统思想。(9分)

解析:第(1)问,从春秋战国到明清时期,儒家思想不断发展,体现了其传承性;儒家思想在形成发展的过程中不断吸收其他文化,体现了它的包容性和趋时更新的特点;结合所学知识进行补充。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明传统文化的当代价值。(6分)

答案:价值:有利于增强民族凝聚力,强化民族认同感;有利于维护国家统一;蕴含着丰富的民族精神;为国家治理提供借鉴和参考;为世界文明发展作出了巨大贡献。(6分)

解析:第(2)问,根据材料并结合所学知识,从民族认同、国家统一、民族精神、国家治理、世界文明发展等角度进行分析。

同课章节目录