第五部分 近代世界 综合提升(五) 课件(34张PPT)2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用)

文档属性

| 名称 | 第五部分 近代世界 综合提升(五) 课件(34张PPT)2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-08 08:20:16 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

综合提升(五)

第五部分

内容导航

纵横关联

大题攻略

纵横关联

一、全球联系的初步建立

1.市场空间范围扩大:欧洲的商人们开始直接同世界各地建立商业联系,欧洲、亚洲、美洲和非洲之间的贸易日益发达。

2.市场贸易商品种类增多:美洲的玉米、烟叶、蔗糖和马铃薯,亚洲的香料、丝绸、茶叶,非洲的珍珠和奴隶等,都成为国际贸易的重要商品。

3.市场联系便捷:直接沟通世界的新航路,使商品运输的速度和运载量迅速扩大。

4.市场资本总额和贸易总额增长:新航路开辟后黄金、白银大量流入欧洲,商业资本增多。

5.市场组织、维护机制初建:新航路开辟后,商业经营方式发生变化,股份公司、证券交易所纷纷出现。

6.市场主体力量增强:世界贸易中心转移到大西洋沿岸,价格革命促使依靠固定地租为生的封建领主地位下降,从事商品生产的资产阶级实力上升。

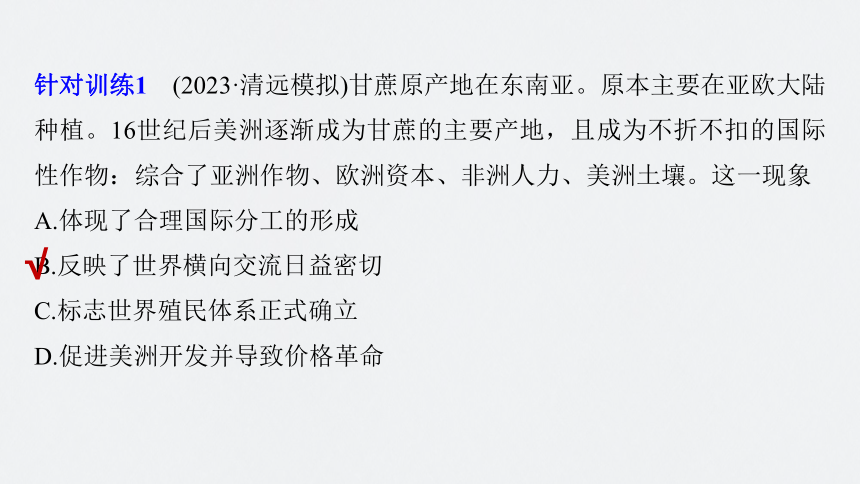

针对训练1 (2023·清远模拟)甘蔗原产地在东南亚。原本主要在亚欧大陆种植。16世纪后美洲逐渐成为甘蔗的主要产地,且成为不折不扣的国际性作物:综合了亚洲作物、欧洲资本、非洲人力、美洲土壤。这一现象

A.体现了合理国际分工的形成

B.反映了世界横向交流日益密切

C.标志世界殖民体系正式确立

D.促进美洲开发并导致价格革命

√

结合所学可知,新航路开辟后,欧洲殖民者在美洲发展种植园经济,甘蔗作为重要作物之一,密切了各大洲的经济联系,世界横向交流日益密切,B项正确。

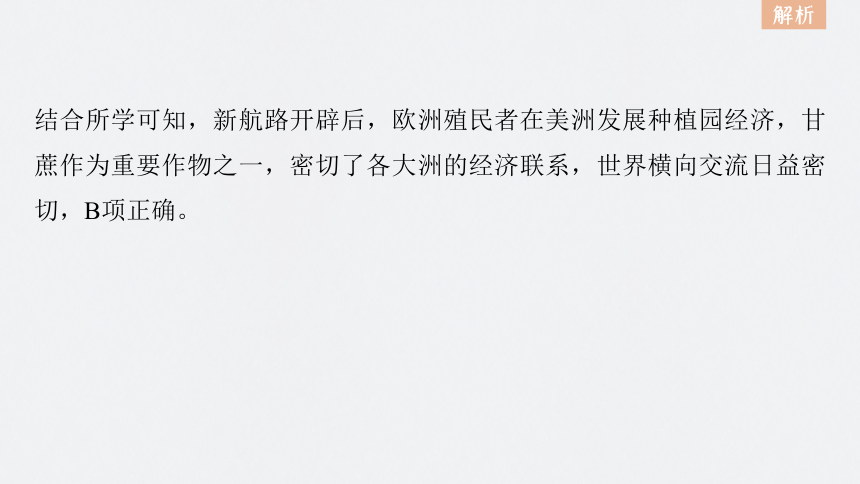

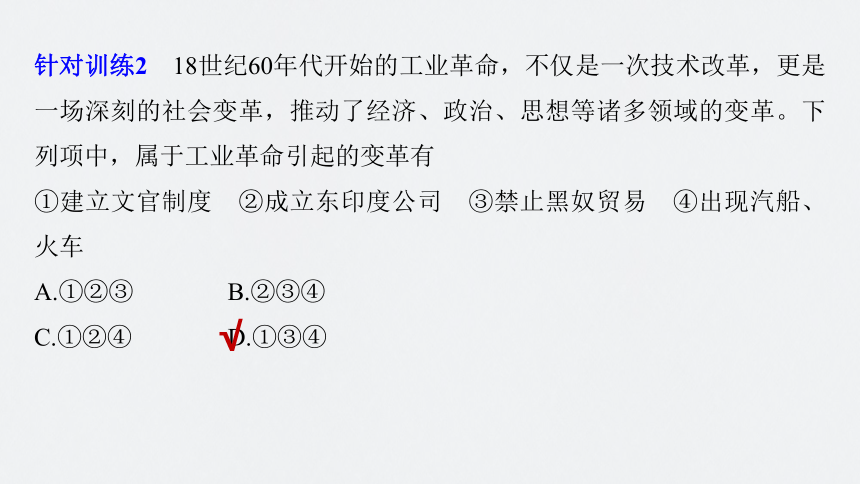

针对训练2 18世纪60年代开始的工业革命,不仅是一次技术改革,更是一场深刻的社会变革,推动了经济、政治、思想等诸多领域的变革。下列项中,属于工业革命引起的变革有

①建立文官制度 ②成立东印度公司 ③禁止黑奴贸易 ④出现汽船、火车

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

√

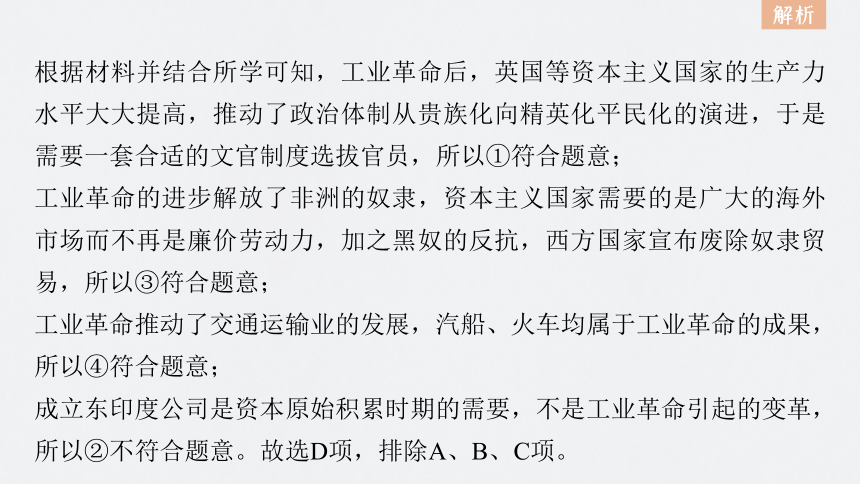

根据材料并结合所学可知,工业革命后,英国等资本主义国家的生产力水平大大提高,推动了政治体制从贵族化向精英化平民化的演进,于是需要一套合适的文官制度选拔官员,所以①符合题意;

工业革命的进步解放了非洲的奴隶,资本主义国家需要的是广大的海外市场而不再是廉价劳动力,加之黑奴的反抗,西方国家宣布废除奴隶贸易,所以③符合题意;

工业革命推动了交通运输业的发展,汽船、火车均属于工业革命的成果,所以④符合题意;

成立东印度公司是资本原始积累时期的需要,不是工业革命引起的变革,所以②不符合题意。故选D项,排除A、B、C项。

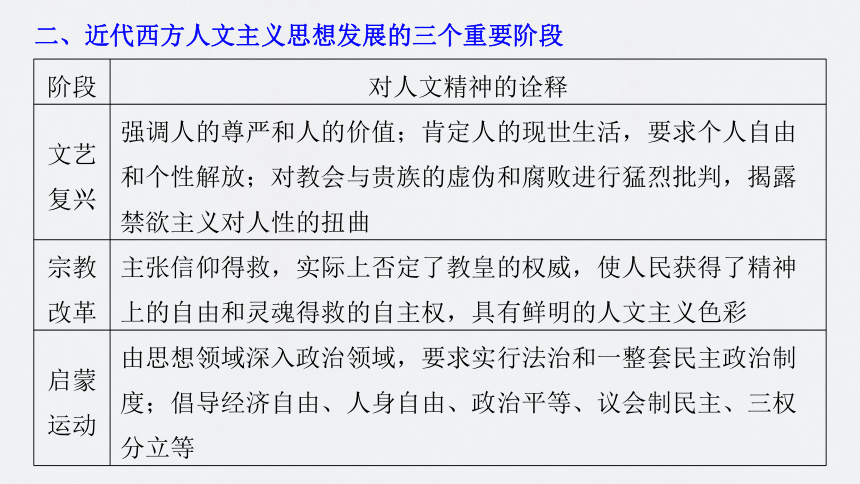

二、近代西方人文主义思想发展的三个重要阶段

阶段 对人文精神的诠释

文艺复兴 强调人的尊严和人的价值;肯定人的现世生活,要求个人自由和个性解放;对教会与贵族的虚伪和腐败进行猛烈批判,揭露禁欲主义对人性的扭曲

宗教改革 主张信仰得救,实际上否定了教皇的权威,使人民获得了精神上的自由和灵魂得救的自主权,具有鲜明的人文主义色彩

启蒙运动 由思想领域深入政治领域,要求实行法治和一整套民主政治制度;倡导经济自由、人身自由、政治平等、议会制民主、三权分立等

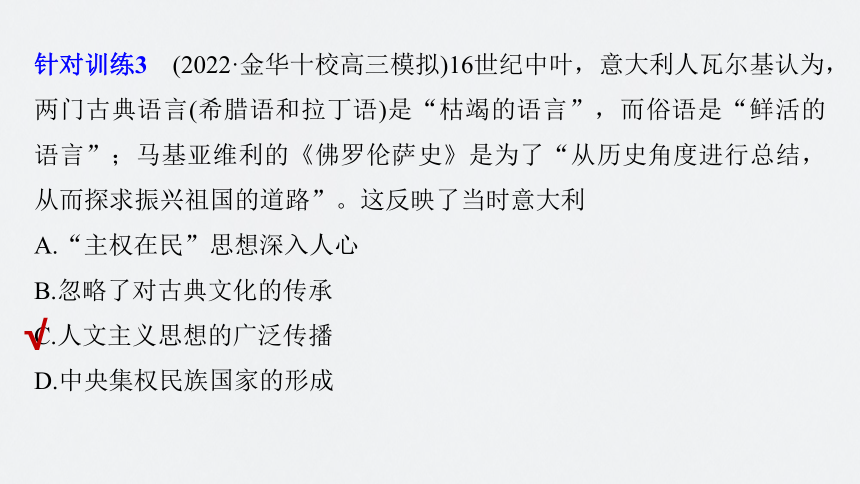

针对训练3 (2022·金华十校高三模拟)16世纪中叶,意大利人瓦尔基认为,两门古典语言(希腊语和拉丁语)是“枯竭的语言”,而俗语是“鲜活的语言”;马基亚维利的《佛罗伦萨史》是为了“从历史角度进行总结,从而探求振兴祖国的道路”。这反映了当时意大利

A.“主权在民”思想深入人心

B.忽略了对古典文化的传承

C.人文主义思想的广泛传播

D.中央集权民族国家的形成

√

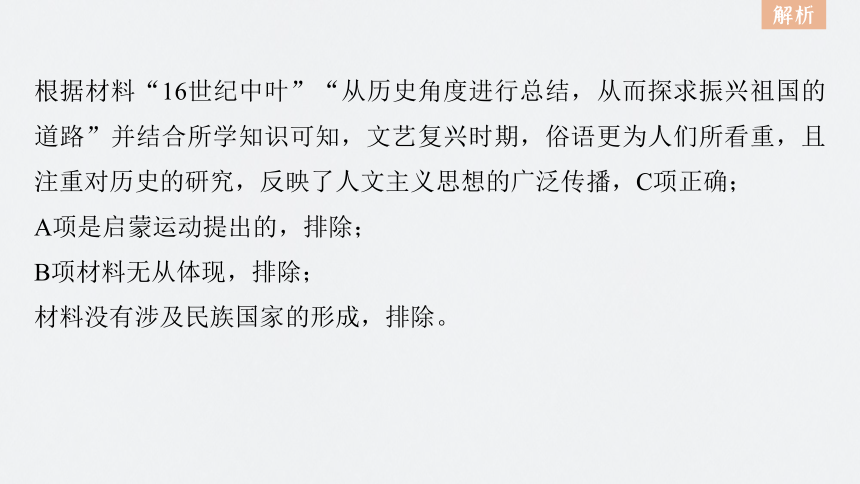

根据材料“16世纪中叶”“从历史角度进行总结,从而探求振兴祖国的道路”并结合所学知识可知,文艺复兴时期,俗语更为人们所看重,且注重对历史的研究,反映了人文主义思想的广泛传播,C项正确;

A项是启蒙运动提出的,排除;

B项材料无从体现,排除;

材料没有涉及民族国家的形成,排除。

针对训练4 (2023·浙江省A9协作体高三模拟)下图是欧洲宗教改革时期的一幅图片(图右边是新教,左边是天主教,图中央是一个天秤,显示一本《圣经》比教皇或教士都重)。下图所示反映了新教

A.鼓励人们发财致富

B.主张简化宗教仪式

C.否定了宗教神学

D.反对教皇的权威

√

根据材料图片及“欧洲宗教改革时期”“图右边是新教,左边是天主教”“显示一本《圣经》比教皇或教士都重”等信息可知,材料反映的是宗教改革对教权主义的冲击,通过宗教改革,建立了新教,打击了教皇的权威,D项正确。

三、与中世纪相比,西方近代政治制度的发展

1.从主权在君到主权在民:中世纪欧洲国家普遍实行封建制度,理论上,国家的土地、人口都为国王所有,“主权在君”;近代以来,随着启蒙思想的传播,主权在民思想成为各国构建政治制度的指导思想。

2.从贵族君主制到君主立宪制:中世纪欧洲的王权受到限制,限制力量主要来自贵族、教会。近代政治制度中限制王权的主要是议会,通过立法的形式限制王权,国王大都不是实际的统治者。

3.从任命制到选举制:中世纪的各级官吏基本上都是国王任命的,国王的喜好决定了官吏的任免。近代各种层次和领域的选举成为官吏产生的主要形式,“选举”成为西方近代最常见的政治活动。

4.近代政党政治的兴起:中世纪没有政党;近代以来,各种政治势力表达诉求的主要途径是建立政党,政党政治逐渐成为西方近代政治制度的重要特点。

针对训练5 下图为近代西方某国的政体示意图,据此判断该国最有可能是

A.英国 B.法国 C.美国 D.德国

√

根据材料信息,立法权由众议院和参议院两院行使,总统由参众两院联合组成的联邦议会,依绝对多数票选出,内政部长由总统任命,总统和内阁部长共同向议会负责,可知这是法国《1875年宪法》的内容,故B项正确;

其他三项国家的政治运行不符合材料信息,排除A、C、D项。

针对训练6 有学者认为1787年宪法体现了限权政府原则。政府职权和组织活动都由法律规定,政府必须在法律范围内进行活动。限权政府原则还具体表现在政府在行使权力的时候,必须保证个人权利和自由。由此可知,限权政府原则

A.源于启蒙思想并有所创新

B.实现了人民最大自由

C.与三权分立的目的相一致

D.造成了国家权力集中

√

材料体现了限制政府权力,目的与三权分立的目的相一致,C项正确;

A项错在“源于”,排除A项;

B项错在“实现了”,排除B项;

D项与材料主旨相反,排除D项。

四、近代中西民族主义的共性和差异

1.共性

(1)在渊源上有师承关系。由于西欧民族主义形成要比中国早一个多世纪,所以,在中国晚清,一些仁人志士或多或少受到西欧近代民族主义思想的影响。

(2)具有反专制、求民主的特点。两种民族主义均兴起于社会转型期,新兴资产阶级作为新的生产力的代表,强烈反对封建专制压迫,以民族主义为号召,整合社会资源,追求资产阶级民主。

(3)民族观与政治观紧密联系。两种民族主义均要求建立民族国家,把民族主义思想与政治主张有机联系起来。

(4)具有建设性特征。两种民族主义都主张唤醒民众,团结各种政治力量,达到建立民族国家的政治目的。

(5)具有防卫性特征。

2.差异

诞生背景不同 西方近代民族主义是在文艺复兴和宗教改革时期,在打破地方主义基础上,经过法国大革命而最终形成的,是内发力量的产物;而中国近代民族主义是在帝国主义掀起瓜分中国狂潮、民族危机迫在眉睫的情况下,一些仁人志士主张民族团结来抵御外族侵略而形成的,是外来冲击影响下的产物

表现特征不同 近代西方围绕理性目标而要求政治一体化;而中国晚清没有理性目标,也没有为实现理性目标来建构自己的民族主义理论

支持者不同 西欧资产阶级力量强大,在革命中完全有能力居于领导地位,所以西欧民族主义支持者以受过教育并有经济实力的资产阶级为主;而中国晚清时期,民族资产阶级虽然有了一定发展,但其力量仍然不够强大,所以,近代中国民族主义支持者为少数精英分子和更为广泛的人民群众

针对训练7 有学者认为“孙中山民族主义提出的社会根源是中华民族灾难日甚一日,清朝政治腐败不堪和流传会党中的‘反清复明’的民族意识”;也有学者认为,“孙中山民族主义从思想渊源上说,中国传统文化影响更多一些,这与孙中山的经历有关,更是当时社会主要矛盾所决定的”。上述两则评论都旨在强调

A.外部因素对孙中山思想的影响

B.传统文化对孙中山思想的影响

C.历史趋势对孙中山思想的影响

D.社会矛盾对孙中山思想的影响

√

两则评论认为孙中山民族主义的提出与当时的社会状况有关,这些都是外部因素,故A项正确;

传统文化对孙中山思想的影响是后一则评论的内容,前一则材料没有涉及,故B项错误;

历史趋势是指发展资本主义,两则材料都没有涉及,故C项错误;

当时的社会矛盾主要是中华民族与帝国主义的矛盾,前一则材料没有涉及,故D项错误。

返 回

大题攻略

观点评析型小论文试题

内涵阐释

观点评析(论)型开放性大题,常提供一段历史结论型或历史解释型材料,材料大多出自历史学者的著作,学术性较强,其中常常蕴含一些历史观点,要求考生评述他人对史实的解释。评价的对象不是具体的历史事物或历史现象,而是历史观点。历史观点是人们对史实的主观评价。由于历史观点是人们主观思维活动的产物,必然会受到阶级、时代、环境和个人素质等方面的限制,从而导致与客观事实有所偏差。因此需对历史观点再进行“评论、评析”,这种题型非常富于“历史味”,具有“借古鉴今”的功能。

典题 (2022·娄底模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料 产业革命时期,即是指从18世纪下半叶到19世纪40年代这一段时期。在这一时期,科学技术以前所未有的速度飞速向前发展,物理学、天文学、生物学等一系列重大领域都建立了完善的近代科学体系。这一时期的科学技术研究领域十分广泛,从宏观到微观,从生物到自然,无不取得了巨大的进展。这些成就的取得,是在工业革命的客观需要之下完成的。社会经济要飞速发展,资产阶级要取得更大的利润,就必须推动科学技术的发展,而科学技术的发展,不仅适应了社会的需要,同时也在影响人们的思维方式和价值观,人们的世界观、人生观开始转变。人们思想观念的变化突出表现在哲学、文学、艺术中,由此导致了新的哲学思想和哲学流派、新的文学和艺术形式的产生和发展。

——摘编自沈之兴、张幼香《西方文化史》

结合材料和所学知识,评析科学技术发展。(说明:运用具体史实,对材料所示科学技术发展的一个方面或整体展开评析。要求观点明确、史论结合、表述清晰。)

首先,阅读材料,明确材料中关于科学技术发展的观点。如由材料“产业革命时期,即是指从18世纪下半叶到19世纪40年代这一段时期”“这些成就的取得,是在工业革命的客观需要之下完成的”得出观点:科学技术发展与时代发展有关。或者由材料“社会经济要飞速发展,资产阶级要取得更大的利润,就必须推动科学技术的发展,而科学技术的发展,不仅适应了社会的需要,同时也在影响人们的思维方式和价值观,人们的世界观、人生观开始转变”得出科学技术与经济发展有关的观点。

其次,结合工业革命的进程评析科学技术发展与时代发展有关的观点。或者结合工业革命的影响评析科学技术与经济发展的观点。

最后,总结归纳,完成表述。

解题思路

答案 观点1:科学技术发展是时代发展的产物。

评析:近代以来,人类社会出现了三次科技革命。17世纪资本主义统治在英国确立,工场手工业时期积累了丰富的生产技术经验、科学知识和18世纪中期英国国内外市场扩大,人们思想不断解放,促进了第一次工业革命产生。19世纪60年代以后,资本主义制度在世界范围内确立和发展,主要资本主义国家国内市场的开辟以及世界市场的初步形成,从而出现第二次工业革命。二战后国家垄断资本主义进一步发展,科学理论有重大突破,特别是二战期间和战后各国对科技的迫切要求,推动了第三次科技革命。

由此可知,科技发展是时代发展的需要。

观点2:科学技术是经济发展的强大动力。

评析:科学技术极大地推动了社会经济发展。第一次工业革命中瓦特改良的蒸汽机促使工场手工业作坊转变为大工业工厂。第二次工业革命中,法拉第发现的电磁感应现象,为发电机的研制奠定了理论基础。发电机和电动机的发明和使用,内燃机的创制和使用,诞生了电力工业、石油工业等一系列新兴工业,也推动了传统工业部门的巨大进步。20世纪90年代,出现了以知识经济为基础、以信息技术为主导的新的经济形态。

这表明,科学技术是经济发展的第一动力。

解题模板

返 回

综合提升(五)

第五部分

内容导航

纵横关联

大题攻略

纵横关联

一、全球联系的初步建立

1.市场空间范围扩大:欧洲的商人们开始直接同世界各地建立商业联系,欧洲、亚洲、美洲和非洲之间的贸易日益发达。

2.市场贸易商品种类增多:美洲的玉米、烟叶、蔗糖和马铃薯,亚洲的香料、丝绸、茶叶,非洲的珍珠和奴隶等,都成为国际贸易的重要商品。

3.市场联系便捷:直接沟通世界的新航路,使商品运输的速度和运载量迅速扩大。

4.市场资本总额和贸易总额增长:新航路开辟后黄金、白银大量流入欧洲,商业资本增多。

5.市场组织、维护机制初建:新航路开辟后,商业经营方式发生变化,股份公司、证券交易所纷纷出现。

6.市场主体力量增强:世界贸易中心转移到大西洋沿岸,价格革命促使依靠固定地租为生的封建领主地位下降,从事商品生产的资产阶级实力上升。

针对训练1 (2023·清远模拟)甘蔗原产地在东南亚。原本主要在亚欧大陆种植。16世纪后美洲逐渐成为甘蔗的主要产地,且成为不折不扣的国际性作物:综合了亚洲作物、欧洲资本、非洲人力、美洲土壤。这一现象

A.体现了合理国际分工的形成

B.反映了世界横向交流日益密切

C.标志世界殖民体系正式确立

D.促进美洲开发并导致价格革命

√

结合所学可知,新航路开辟后,欧洲殖民者在美洲发展种植园经济,甘蔗作为重要作物之一,密切了各大洲的经济联系,世界横向交流日益密切,B项正确。

针对训练2 18世纪60年代开始的工业革命,不仅是一次技术改革,更是一场深刻的社会变革,推动了经济、政治、思想等诸多领域的变革。下列项中,属于工业革命引起的变革有

①建立文官制度 ②成立东印度公司 ③禁止黑奴贸易 ④出现汽船、火车

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

√

根据材料并结合所学可知,工业革命后,英国等资本主义国家的生产力水平大大提高,推动了政治体制从贵族化向精英化平民化的演进,于是需要一套合适的文官制度选拔官员,所以①符合题意;

工业革命的进步解放了非洲的奴隶,资本主义国家需要的是广大的海外市场而不再是廉价劳动力,加之黑奴的反抗,西方国家宣布废除奴隶贸易,所以③符合题意;

工业革命推动了交通运输业的发展,汽船、火车均属于工业革命的成果,所以④符合题意;

成立东印度公司是资本原始积累时期的需要,不是工业革命引起的变革,所以②不符合题意。故选D项,排除A、B、C项。

二、近代西方人文主义思想发展的三个重要阶段

阶段 对人文精神的诠释

文艺复兴 强调人的尊严和人的价值;肯定人的现世生活,要求个人自由和个性解放;对教会与贵族的虚伪和腐败进行猛烈批判,揭露禁欲主义对人性的扭曲

宗教改革 主张信仰得救,实际上否定了教皇的权威,使人民获得了精神上的自由和灵魂得救的自主权,具有鲜明的人文主义色彩

启蒙运动 由思想领域深入政治领域,要求实行法治和一整套民主政治制度;倡导经济自由、人身自由、政治平等、议会制民主、三权分立等

针对训练3 (2022·金华十校高三模拟)16世纪中叶,意大利人瓦尔基认为,两门古典语言(希腊语和拉丁语)是“枯竭的语言”,而俗语是“鲜活的语言”;马基亚维利的《佛罗伦萨史》是为了“从历史角度进行总结,从而探求振兴祖国的道路”。这反映了当时意大利

A.“主权在民”思想深入人心

B.忽略了对古典文化的传承

C.人文主义思想的广泛传播

D.中央集权民族国家的形成

√

根据材料“16世纪中叶”“从历史角度进行总结,从而探求振兴祖国的道路”并结合所学知识可知,文艺复兴时期,俗语更为人们所看重,且注重对历史的研究,反映了人文主义思想的广泛传播,C项正确;

A项是启蒙运动提出的,排除;

B项材料无从体现,排除;

材料没有涉及民族国家的形成,排除。

针对训练4 (2023·浙江省A9协作体高三模拟)下图是欧洲宗教改革时期的一幅图片(图右边是新教,左边是天主教,图中央是一个天秤,显示一本《圣经》比教皇或教士都重)。下图所示反映了新教

A.鼓励人们发财致富

B.主张简化宗教仪式

C.否定了宗教神学

D.反对教皇的权威

√

根据材料图片及“欧洲宗教改革时期”“图右边是新教,左边是天主教”“显示一本《圣经》比教皇或教士都重”等信息可知,材料反映的是宗教改革对教权主义的冲击,通过宗教改革,建立了新教,打击了教皇的权威,D项正确。

三、与中世纪相比,西方近代政治制度的发展

1.从主权在君到主权在民:中世纪欧洲国家普遍实行封建制度,理论上,国家的土地、人口都为国王所有,“主权在君”;近代以来,随着启蒙思想的传播,主权在民思想成为各国构建政治制度的指导思想。

2.从贵族君主制到君主立宪制:中世纪欧洲的王权受到限制,限制力量主要来自贵族、教会。近代政治制度中限制王权的主要是议会,通过立法的形式限制王权,国王大都不是实际的统治者。

3.从任命制到选举制:中世纪的各级官吏基本上都是国王任命的,国王的喜好决定了官吏的任免。近代各种层次和领域的选举成为官吏产生的主要形式,“选举”成为西方近代最常见的政治活动。

4.近代政党政治的兴起:中世纪没有政党;近代以来,各种政治势力表达诉求的主要途径是建立政党,政党政治逐渐成为西方近代政治制度的重要特点。

针对训练5 下图为近代西方某国的政体示意图,据此判断该国最有可能是

A.英国 B.法国 C.美国 D.德国

√

根据材料信息,立法权由众议院和参议院两院行使,总统由参众两院联合组成的联邦议会,依绝对多数票选出,内政部长由总统任命,总统和内阁部长共同向议会负责,可知这是法国《1875年宪法》的内容,故B项正确;

其他三项国家的政治运行不符合材料信息,排除A、C、D项。

针对训练6 有学者认为1787年宪法体现了限权政府原则。政府职权和组织活动都由法律规定,政府必须在法律范围内进行活动。限权政府原则还具体表现在政府在行使权力的时候,必须保证个人权利和自由。由此可知,限权政府原则

A.源于启蒙思想并有所创新

B.实现了人民最大自由

C.与三权分立的目的相一致

D.造成了国家权力集中

√

材料体现了限制政府权力,目的与三权分立的目的相一致,C项正确;

A项错在“源于”,排除A项;

B项错在“实现了”,排除B项;

D项与材料主旨相反,排除D项。

四、近代中西民族主义的共性和差异

1.共性

(1)在渊源上有师承关系。由于西欧民族主义形成要比中国早一个多世纪,所以,在中国晚清,一些仁人志士或多或少受到西欧近代民族主义思想的影响。

(2)具有反专制、求民主的特点。两种民族主义均兴起于社会转型期,新兴资产阶级作为新的生产力的代表,强烈反对封建专制压迫,以民族主义为号召,整合社会资源,追求资产阶级民主。

(3)民族观与政治观紧密联系。两种民族主义均要求建立民族国家,把民族主义思想与政治主张有机联系起来。

(4)具有建设性特征。两种民族主义都主张唤醒民众,团结各种政治力量,达到建立民族国家的政治目的。

(5)具有防卫性特征。

2.差异

诞生背景不同 西方近代民族主义是在文艺复兴和宗教改革时期,在打破地方主义基础上,经过法国大革命而最终形成的,是内发力量的产物;而中国近代民族主义是在帝国主义掀起瓜分中国狂潮、民族危机迫在眉睫的情况下,一些仁人志士主张民族团结来抵御外族侵略而形成的,是外来冲击影响下的产物

表现特征不同 近代西方围绕理性目标而要求政治一体化;而中国晚清没有理性目标,也没有为实现理性目标来建构自己的民族主义理论

支持者不同 西欧资产阶级力量强大,在革命中完全有能力居于领导地位,所以西欧民族主义支持者以受过教育并有经济实力的资产阶级为主;而中国晚清时期,民族资产阶级虽然有了一定发展,但其力量仍然不够强大,所以,近代中国民族主义支持者为少数精英分子和更为广泛的人民群众

针对训练7 有学者认为“孙中山民族主义提出的社会根源是中华民族灾难日甚一日,清朝政治腐败不堪和流传会党中的‘反清复明’的民族意识”;也有学者认为,“孙中山民族主义从思想渊源上说,中国传统文化影响更多一些,这与孙中山的经历有关,更是当时社会主要矛盾所决定的”。上述两则评论都旨在强调

A.外部因素对孙中山思想的影响

B.传统文化对孙中山思想的影响

C.历史趋势对孙中山思想的影响

D.社会矛盾对孙中山思想的影响

√

两则评论认为孙中山民族主义的提出与当时的社会状况有关,这些都是外部因素,故A项正确;

传统文化对孙中山思想的影响是后一则评论的内容,前一则材料没有涉及,故B项错误;

历史趋势是指发展资本主义,两则材料都没有涉及,故C项错误;

当时的社会矛盾主要是中华民族与帝国主义的矛盾,前一则材料没有涉及,故D项错误。

返 回

大题攻略

观点评析型小论文试题

内涵阐释

观点评析(论)型开放性大题,常提供一段历史结论型或历史解释型材料,材料大多出自历史学者的著作,学术性较强,其中常常蕴含一些历史观点,要求考生评述他人对史实的解释。评价的对象不是具体的历史事物或历史现象,而是历史观点。历史观点是人们对史实的主观评价。由于历史观点是人们主观思维活动的产物,必然会受到阶级、时代、环境和个人素质等方面的限制,从而导致与客观事实有所偏差。因此需对历史观点再进行“评论、评析”,这种题型非常富于“历史味”,具有“借古鉴今”的功能。

典题 (2022·娄底模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料 产业革命时期,即是指从18世纪下半叶到19世纪40年代这一段时期。在这一时期,科学技术以前所未有的速度飞速向前发展,物理学、天文学、生物学等一系列重大领域都建立了完善的近代科学体系。这一时期的科学技术研究领域十分广泛,从宏观到微观,从生物到自然,无不取得了巨大的进展。这些成就的取得,是在工业革命的客观需要之下完成的。社会经济要飞速发展,资产阶级要取得更大的利润,就必须推动科学技术的发展,而科学技术的发展,不仅适应了社会的需要,同时也在影响人们的思维方式和价值观,人们的世界观、人生观开始转变。人们思想观念的变化突出表现在哲学、文学、艺术中,由此导致了新的哲学思想和哲学流派、新的文学和艺术形式的产生和发展。

——摘编自沈之兴、张幼香《西方文化史》

结合材料和所学知识,评析科学技术发展。(说明:运用具体史实,对材料所示科学技术发展的一个方面或整体展开评析。要求观点明确、史论结合、表述清晰。)

首先,阅读材料,明确材料中关于科学技术发展的观点。如由材料“产业革命时期,即是指从18世纪下半叶到19世纪40年代这一段时期”“这些成就的取得,是在工业革命的客观需要之下完成的”得出观点:科学技术发展与时代发展有关。或者由材料“社会经济要飞速发展,资产阶级要取得更大的利润,就必须推动科学技术的发展,而科学技术的发展,不仅适应了社会的需要,同时也在影响人们的思维方式和价值观,人们的世界观、人生观开始转变”得出科学技术与经济发展有关的观点。

其次,结合工业革命的进程评析科学技术发展与时代发展有关的观点。或者结合工业革命的影响评析科学技术与经济发展的观点。

最后,总结归纳,完成表述。

解题思路

答案 观点1:科学技术发展是时代发展的产物。

评析:近代以来,人类社会出现了三次科技革命。17世纪资本主义统治在英国确立,工场手工业时期积累了丰富的生产技术经验、科学知识和18世纪中期英国国内外市场扩大,人们思想不断解放,促进了第一次工业革命产生。19世纪60年代以后,资本主义制度在世界范围内确立和发展,主要资本主义国家国内市场的开辟以及世界市场的初步形成,从而出现第二次工业革命。二战后国家垄断资本主义进一步发展,科学理论有重大突破,特别是二战期间和战后各国对科技的迫切要求,推动了第三次科技革命。

由此可知,科技发展是时代发展的需要。

观点2:科学技术是经济发展的强大动力。

评析:科学技术极大地推动了社会经济发展。第一次工业革命中瓦特改良的蒸汽机促使工场手工业作坊转变为大工业工厂。第二次工业革命中,法拉第发现的电磁感应现象,为发电机的研制奠定了理论基础。发电机和电动机的发明和使用,内燃机的创制和使用,诞生了电力工业、石油工业等一系列新兴工业,也推动了传统工业部门的巨大进步。20世纪90年代,出现了以知识经济为基础、以信息技术为主导的新的经济形态。

这表明,科学技术是经济发展的第一动力。

解题模板

返 回

同课章节目录