14.《 蜜蜂》课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.《 蜜蜂》课件(共50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-08 11:09:23 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

团结劳动是模范,

全家住在格子间。

常到花丛去上班,

造出产品比糖甜。

(打一昆虫)

蜜 蜂

14

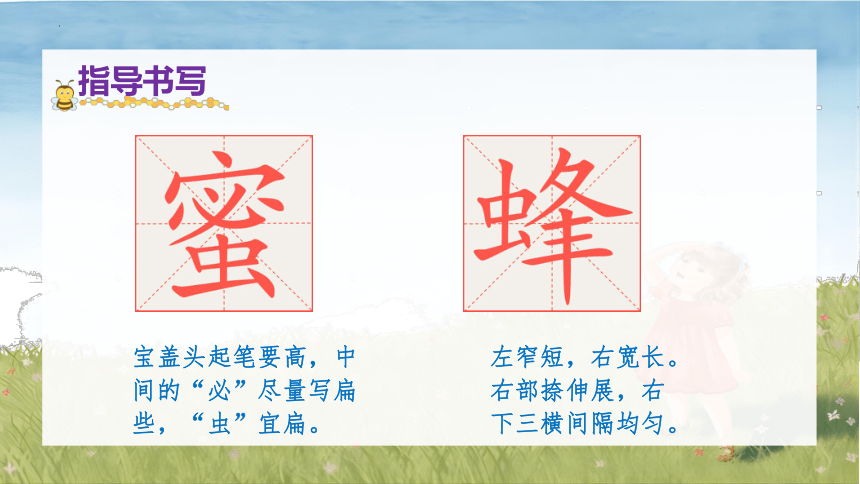

宝盖头起笔要高,中间的“必”尽量写扁些,“虫”宜扁。

左窄短,右宽长。右部捺伸展,右下三横间隔均匀。

指导书写

自由朗读课文,读准字音,读通句子。边读边思考:课文主要讲了什么内容?

初读课文

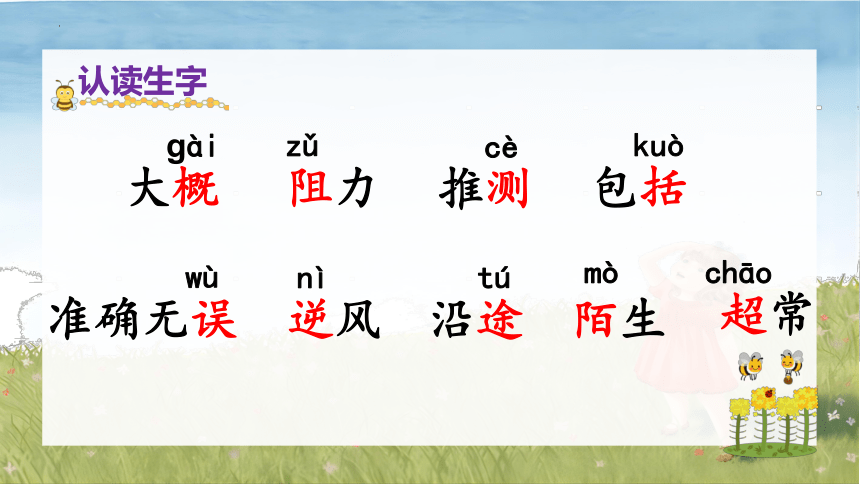

阻力

大概

gài

zǔ

包括

kuò

准确无误

wù

推测

cè

沿途

逆风

nì

tú

陌生

mò

超常

chāo

认读生字

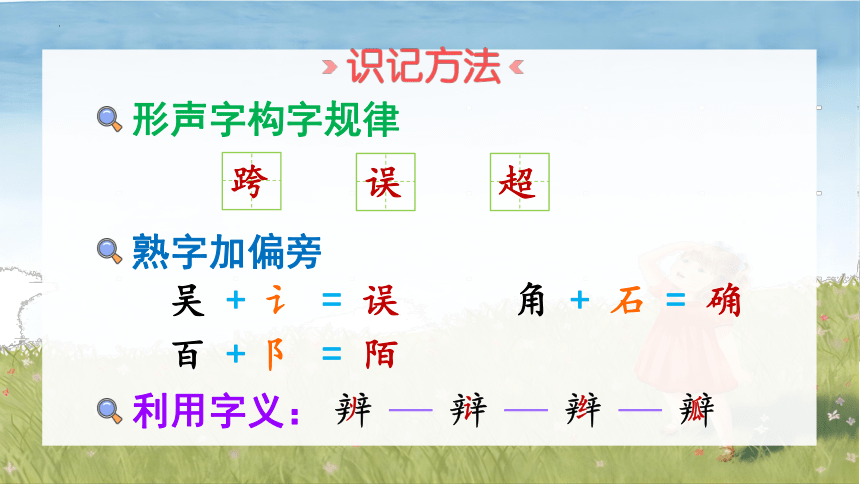

形声字构字规律

熟字加偏旁

利用字义:

跨

误

超

吴 + 讠 = 误

角 + 石 = 确

百 + 阝 = 陌

辨

辩

辫

怎样区别这几个形近字?

辩辫瓣要分清,听我把它说分明。

唇枪舌战论不休,小小言旁藏里头。

麻花辫子粗又长,中央是个绕丝旁。

花朵瓣瓣开得鲜,一个小瓜悬中间。

遇上它们在一起,仔细端详看分明。

瓣

测

误

陌

括

阻

途

逆

超

概

法布尔听说蜜蜂有辨认方向的能力,就做了个实验进行验证,最后发现蜜蜂辨认方向靠的是一种本能。

整体感知

默读课文,边读边思考:这篇课文写了什么内容?

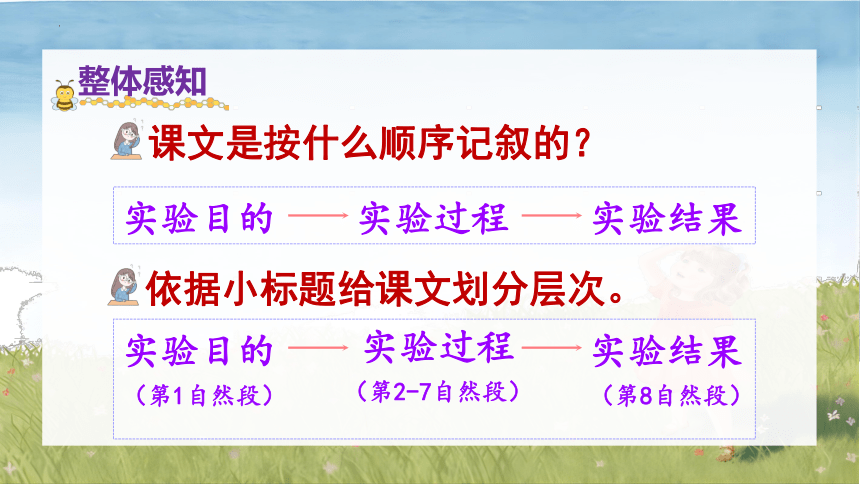

课文是按什么顺序记叙的?

实验目的

实验过程

实验结果

整体感知

依据小标题给课文划分层次。

实验目的

(第1自然段)

实验过程

(第2-7自然段)

实验结果

(第8自然段)

自主朗读课文第1自然段,看看自己从这段话中了解到了哪些重要的信息。

研读课文

听说蜜蜂有辨认方向的能力,无论飞到哪里,它总是可以回到原处。我想做个实验。

这一自然段主要写了什么?

从这两个词中,你觉得法布尔是个怎样的人?

◎严谨的科学态度

◎求实的科学作风

听说蜜蜂有辨认方向的能力,无论飞到哪里,它总是可以回到原处。我想做个实验。

关联词,说明蜜蜂辨认方向的能力强

这组关联词说明了什么?

你能另说几个句子吗?

实验目的

实验过程

实验结果

把实验目的填写在表格中。

验证蜜蜂是否有辨认方向的能力。

半包围结构

上下结构

左中右结构

左右结构

辨

途

跨

括

检

阻

误

陌

确

查

指导书写

重难点字书写指导

biàn

三部分均要写窄,结构紧凑。左部“辛”最后的竖变竖撇;中部点撇要紧缩,撇长,起笔在竖中线上;右部 “辛”最后的竖为悬针竖。

重难点字书写指导

kuà

左半部分“口”略小,下面最后一笔是提;右半部分“夸”起笔稍高,撇捺略舒展,“亏”两横宜短,长短不等,上横悬空,下横横中线下起笔,收笔于横中线。

tú

重难点字书写指导

左下包右上。“余”写得不宜过大,结构要紧凑;“辶”的横折折撇较小,捺长而平,托住“余”。

课后实践

课后搜集蜜蜂的相关资料,了解这种小昆虫的生活习性。可以试着做一份资料卡。

蜜 蜂

14

蜜 蜂 辨认 大概 阻力 推测 跨进 包括 检 查 准确无误

逆风而飞 沿途 陌生 超常

复习生字

法布尔是怎么做实验的呢?请大家默读课文第2自然段,用笔画一画他所做的事。

研读课文

一天,我在我家草料棚的蜂窝里捉了一些蜜蜂,把它们放在纸袋里。我叫小女儿在蜂窝旁等着,自己带着蜜蜂,走了四公里路,打开纸袋,在它们身上做了白色记号,然后放了出来。二十只左右被闷了好久的蜜蜂向四面飞散,好像在寻找回家的方向。这时候刮起了狂风,蜜蜂飞得很低,几乎要触到地面,大概这样可以减少阻力。我想,它们飞得这么低,怎么能看到遥远的家呢?

捉蜜蜂——放纸袋——走四公里路——做记号——放蜜蜂

朗读课文

用“先……接着……然后……最后……”来说一说法布尔所做的事。

我先在我家草料棚的蜂窝里捉了一些蜜蜂,把它们放在纸袋里;接着叫小女儿在蜂窝旁等着;然后自己带着蜜蜂,走了四公里路;最后打开纸袋,在它们身上做了白色记号,放了出来。

说一说

便于观察

质疑:可以去掉其中一个步骤吗?

捉自家草料棚的蜜蜂

放在纸袋里

小女儿在蜂窝旁等

做白色记号

在四公里外放飞

让蜜蜂不明方向

准确记录实验结果

便于与其他蜜蜂区分

使实验结果更具说服力

观察到的情况 推测

好像在寻找回家的方向

大概这样可以减少阻力

法布尔放飞了蜜蜂之后,他观察到了什么?又是怎么想的?

蜜蜂向四面飞散

刮起狂风,蜜蜂飞得很低,几乎触到地面

它们飞得这么低,怎么能看到遥远的家呢?

用心观察

勤于思考

从法布尔观察蜜蜂、推测蜜蜂的事情中,你体会到了什么?

一天,我在我家草料棚的蜂窝里捉了一些蜜蜂,把它们放在纸袋里。我叫小女儿在蜂窝旁等着,自己带着蜜蜂,走了四公里路,打开纸袋,在它们身上做了白色记号,然后放了出来。二十只左右被闷了好久的蜜蜂向四面飞散,好像在寻找回家的方向。这时候刮起了狂风,蜜蜂飞得很低,几乎要触到地面,大概这样可以减少阻力。我想,它们飞得这么低,怎么能看到遥远的家呢?

朗读课文

实验的结果是怎样的?蜜蜂们能回到它们的家吗?请同学们继续阅读第3、4两个自然段。

研读课文

研读课文

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。没等我跨进家门,小女儿就冲过来,脸红红的,上去很激动。她高声喊道:“有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。”

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。

法布尔的推测

作者认为蜜蜂能飞回来吗?你是从什么地方读出来的?

结论未被验证前的困惑与怀疑

思考:作者为什么会这么推测?

有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。

数量——两只蜜蜂

时间——大约三刻钟

假如你看到这两只归来

的蜜蜂,心情会怎样?

蜜蜂回来了吗?第一批回来了几只?它们用了多长时间?

没等我跨进家门,小女儿就冲过来,脸红红的,看上去很激动。她高声喊道:“有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。”

蜜蜂在“没等我跨进家门”的时候就已经回来了,说明了什么?

用的时间之短,飞行速度之快。

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

认真读第4自然段,从这几句话中,你能看出法布尔是个怎样的人?

仔细观察

认真思考

考虑全面

朗读课文

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。没等我跨进家门,小女儿就冲过来,脸红红的,上去很激动。她高声喊道:“有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。”

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

其他蜜蜂飞回来没有呢?请大家继续读第5、6、7自然段。

研读课文

傍晚时,我亲眼看到另外三只飞了回来,身上也都带着花粉。

第二天我检查蜂窝时,发现了十五只身上有白色记号的蜜蜂。

这样,二十只左右的蜜蜂,至少有十五只没有迷失方向,准确无误地回到了家。尽管它们逆风而飞,沿途都是一些陌生的景物,但它们确确实实飞回来了。

研读课文

傍晚时,我亲眼看到另外三只飞了回来,身上也都带着花粉。

第二天我检查蜂窝时,发现了十五只身上有白色记号的蜜蜂。

放飞二十只左右,飞回十五只

进一步证实蜜蜂具有辨认方向的能力

两点四十分

观察时间长

搜集数据充分

傍晚时

第二天

飞回两只蜜蜂

飞回三只蜜蜂

一共飞回十五只蜜蜂

如果你就是这十五只蜜蜂中的一只,在途中你可能遇到哪些事情?

一出纸袋,我被大风刮得头昏脑涨,跌到岩石上,晕了过去。醒过来之后,我碰到了一只花翅膀的蜜蜂,它告诉我附近有个很漂亮的小花园,我就跟它一起去转了一圈,采了很多花蜜……

想象交流

这样,二十只左右的蜜蜂,至少有十五只没有迷失方向,准确无误地回到了家。尽管它们逆风而飞,沿途都是一些陌生的景物,但它们确确实实飞回来了。

你从这些词中还能感受到法布尔怎样的心理活动?

法布尔的假设得到验证,蜜蜂确实有辨认方向的能力,他已完全信服这个观点。

学到这里,同学们一定非常佩服小蜜蜂辨认方向的能力。它们怎么会有这种能力呢?

研读课文

蜜蜂靠的不是超常的记忆力,而是一种我无法解释的本能。

法布尔证明蜜蜂确实有辨别方向的能力,但靠的不是超常的记忆力。他是怎么知道蜜蜂靠的不是超常的记忆力的呢?

那靠的是什么呢?

蜜蜂靠的不是超常的记忆力,而是一种我无法解释的本能。

这个“无法解释的本能”法布尔将来能解释吗?

实验结论。我们通过结论可以肯定的是蜜蜂确实能辨别方向,无法解释的是它为什么具有这种能力。

实验目的

实验过程

实验结果

把实验目的填写在表格中。

验证蜜蜂是否有辨认方向的能力。

捉蜜蜂、放纸袋、走四公里外、做记号、放蜜蜂。

蜜蜂确实有辨认方向的能力,靠的不是超常的记忆力,而是一种本能。

蜜蜂识途

蜜蜂识途靠的是两种本领:一是“偏光导航”,二是“香气走廊”。偏光就是人眼看不见的紫外线。蜜蜂利用偏光能感知太阳,从而准确地飞回巢去。蜜蜂腹部有一种嗅腺,蜜蜂飞行时腹部收缩,嗅腺分泌出来的香气便留在飞过的地方。后面的蜜蜂沿着香气去采蜜,在蜜源和蜜房之间形成一条“香气走廊”。沿着这条“香气走廊”,蜜蜂采运花粉归家就不会迷路。

法布尔曾经说过:“在对某个事物说‘是’以前,我要观察、触摸,而且不是一次,是两三次,甚至没完没了,直到没有任何怀疑为止。”

找一找,从文中哪些词语中,你能体会到法布尔对科学的严谨?

感受严谨

二十只左右被闷了好久的蜜蜂向四面飞散,好像在寻找回家的方向。

它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。

蜜蜂飞得很低,几乎要触到地面,大概这样可以减少阻力。

文中类似的词句还有哪些?

“二十只左右”表明蜜蜂数量不准确,“好像”表明是猜测,“大概”表示猜测;“两点四十分”是个准确的时间,体现观察的细致。

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。

……

第二天我检查蜂窝时,发现了十五只身上有白色记号的蜜蜂。

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

找出来,和同桌互相读一读。

课外阅读:

《昆虫记》。

课外拓展

团结劳动是模范,

全家住在格子间。

常到花丛去上班,

造出产品比糖甜。

(打一昆虫)

蜜 蜂

14

宝盖头起笔要高,中间的“必”尽量写扁些,“虫”宜扁。

左窄短,右宽长。右部捺伸展,右下三横间隔均匀。

指导书写

自由朗读课文,读准字音,读通句子。边读边思考:课文主要讲了什么内容?

初读课文

阻力

大概

gài

zǔ

包括

kuò

准确无误

wù

推测

cè

沿途

逆风

nì

tú

陌生

mò

超常

chāo

认读生字

形声字构字规律

熟字加偏旁

利用字义:

跨

误

超

吴 + 讠 = 误

角 + 石 = 确

百 + 阝 = 陌

辨

辩

辫

怎样区别这几个形近字?

辩辫瓣要分清,听我把它说分明。

唇枪舌战论不休,小小言旁藏里头。

麻花辫子粗又长,中央是个绕丝旁。

花朵瓣瓣开得鲜,一个小瓜悬中间。

遇上它们在一起,仔细端详看分明。

瓣

测

误

陌

括

阻

途

逆

超

概

法布尔听说蜜蜂有辨认方向的能力,就做了个实验进行验证,最后发现蜜蜂辨认方向靠的是一种本能。

整体感知

默读课文,边读边思考:这篇课文写了什么内容?

课文是按什么顺序记叙的?

实验目的

实验过程

实验结果

整体感知

依据小标题给课文划分层次。

实验目的

(第1自然段)

实验过程

(第2-7自然段)

实验结果

(第8自然段)

自主朗读课文第1自然段,看看自己从这段话中了解到了哪些重要的信息。

研读课文

听说蜜蜂有辨认方向的能力,无论飞到哪里,它总是可以回到原处。我想做个实验。

这一自然段主要写了什么?

从这两个词中,你觉得法布尔是个怎样的人?

◎严谨的科学态度

◎求实的科学作风

听说蜜蜂有辨认方向的能力,无论飞到哪里,它总是可以回到原处。我想做个实验。

关联词,说明蜜蜂辨认方向的能力强

这组关联词说明了什么?

你能另说几个句子吗?

实验目的

实验过程

实验结果

把实验目的填写在表格中。

验证蜜蜂是否有辨认方向的能力。

半包围结构

上下结构

左中右结构

左右结构

辨

途

跨

括

检

阻

误

陌

确

查

指导书写

重难点字书写指导

biàn

三部分均要写窄,结构紧凑。左部“辛”最后的竖变竖撇;中部点撇要紧缩,撇长,起笔在竖中线上;右部 “辛”最后的竖为悬针竖。

重难点字书写指导

kuà

左半部分“口”略小,下面最后一笔是提;右半部分“夸”起笔稍高,撇捺略舒展,“亏”两横宜短,长短不等,上横悬空,下横横中线下起笔,收笔于横中线。

tú

重难点字书写指导

左下包右上。“余”写得不宜过大,结构要紧凑;“辶”的横折折撇较小,捺长而平,托住“余”。

课后实践

课后搜集蜜蜂的相关资料,了解这种小昆虫的生活习性。可以试着做一份资料卡。

蜜 蜂

14

蜜 蜂 辨认 大概 阻力 推测 跨进 包括 检 查 准确无误

逆风而飞 沿途 陌生 超常

复习生字

法布尔是怎么做实验的呢?请大家默读课文第2自然段,用笔画一画他所做的事。

研读课文

一天,我在我家草料棚的蜂窝里捉了一些蜜蜂,把它们放在纸袋里。我叫小女儿在蜂窝旁等着,自己带着蜜蜂,走了四公里路,打开纸袋,在它们身上做了白色记号,然后放了出来。二十只左右被闷了好久的蜜蜂向四面飞散,好像在寻找回家的方向。这时候刮起了狂风,蜜蜂飞得很低,几乎要触到地面,大概这样可以减少阻力。我想,它们飞得这么低,怎么能看到遥远的家呢?

捉蜜蜂——放纸袋——走四公里路——做记号——放蜜蜂

朗读课文

用“先……接着……然后……最后……”来说一说法布尔所做的事。

我先在我家草料棚的蜂窝里捉了一些蜜蜂,把它们放在纸袋里;接着叫小女儿在蜂窝旁等着;然后自己带着蜜蜂,走了四公里路;最后打开纸袋,在它们身上做了白色记号,放了出来。

说一说

便于观察

质疑:可以去掉其中一个步骤吗?

捉自家草料棚的蜜蜂

放在纸袋里

小女儿在蜂窝旁等

做白色记号

在四公里外放飞

让蜜蜂不明方向

准确记录实验结果

便于与其他蜜蜂区分

使实验结果更具说服力

观察到的情况 推测

好像在寻找回家的方向

大概这样可以减少阻力

法布尔放飞了蜜蜂之后,他观察到了什么?又是怎么想的?

蜜蜂向四面飞散

刮起狂风,蜜蜂飞得很低,几乎触到地面

它们飞得这么低,怎么能看到遥远的家呢?

用心观察

勤于思考

从法布尔观察蜜蜂、推测蜜蜂的事情中,你体会到了什么?

一天,我在我家草料棚的蜂窝里捉了一些蜜蜂,把它们放在纸袋里。我叫小女儿在蜂窝旁等着,自己带着蜜蜂,走了四公里路,打开纸袋,在它们身上做了白色记号,然后放了出来。二十只左右被闷了好久的蜜蜂向四面飞散,好像在寻找回家的方向。这时候刮起了狂风,蜜蜂飞得很低,几乎要触到地面,大概这样可以减少阻力。我想,它们飞得这么低,怎么能看到遥远的家呢?

朗读课文

实验的结果是怎样的?蜜蜂们能回到它们的家吗?请同学们继续阅读第3、4两个自然段。

研读课文

研读课文

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。没等我跨进家门,小女儿就冲过来,脸红红的,上去很激动。她高声喊道:“有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。”

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。

法布尔的推测

作者认为蜜蜂能飞回来吗?你是从什么地方读出来的?

结论未被验证前的困惑与怀疑

思考:作者为什么会这么推测?

有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。

数量——两只蜜蜂

时间——大约三刻钟

假如你看到这两只归来

的蜜蜂,心情会怎样?

蜜蜂回来了吗?第一批回来了几只?它们用了多长时间?

没等我跨进家门,小女儿就冲过来,脸红红的,看上去很激动。她高声喊道:“有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。”

蜜蜂在“没等我跨进家门”的时候就已经回来了,说明了什么?

用的时间之短,飞行速度之快。

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

认真读第4自然段,从这几句话中,你能看出法布尔是个怎样的人?

仔细观察

认真思考

考虑全面

朗读课文

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。没等我跨进家门,小女儿就冲过来,脸红红的,上去很激动。她高声喊道:“有两只蜜蜂飞回来了!它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。”

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

其他蜜蜂飞回来没有呢?请大家继续读第5、6、7自然段。

研读课文

傍晚时,我亲眼看到另外三只飞了回来,身上也都带着花粉。

第二天我检查蜂窝时,发现了十五只身上有白色记号的蜜蜂。

这样,二十只左右的蜜蜂,至少有十五只没有迷失方向,准确无误地回到了家。尽管它们逆风而飞,沿途都是一些陌生的景物,但它们确确实实飞回来了。

研读课文

傍晚时,我亲眼看到另外三只飞了回来,身上也都带着花粉。

第二天我检查蜂窝时,发现了十五只身上有白色记号的蜜蜂。

放飞二十只左右,飞回十五只

进一步证实蜜蜂具有辨认方向的能力

两点四十分

观察时间长

搜集数据充分

傍晚时

第二天

飞回两只蜜蜂

飞回三只蜜蜂

一共飞回十五只蜜蜂

如果你就是这十五只蜜蜂中的一只,在途中你可能遇到哪些事情?

一出纸袋,我被大风刮得头昏脑涨,跌到岩石上,晕了过去。醒过来之后,我碰到了一只花翅膀的蜜蜂,它告诉我附近有个很漂亮的小花园,我就跟它一起去转了一圈,采了很多花蜜……

想象交流

这样,二十只左右的蜜蜂,至少有十五只没有迷失方向,准确无误地回到了家。尽管它们逆风而飞,沿途都是一些陌生的景物,但它们确确实实飞回来了。

你从这些词中还能感受到法布尔怎样的心理活动?

法布尔的假设得到验证,蜜蜂确实有辨认方向的能力,他已完全信服这个观点。

学到这里,同学们一定非常佩服小蜜蜂辨认方向的能力。它们怎么会有这种能力呢?

研读课文

蜜蜂靠的不是超常的记忆力,而是一种我无法解释的本能。

法布尔证明蜜蜂确实有辨别方向的能力,但靠的不是超常的记忆力。他是怎么知道蜜蜂靠的不是超常的记忆力的呢?

那靠的是什么呢?

蜜蜂靠的不是超常的记忆力,而是一种我无法解释的本能。

这个“无法解释的本能”法布尔将来能解释吗?

实验结论。我们通过结论可以肯定的是蜜蜂确实能辨别方向,无法解释的是它为什么具有这种能力。

实验目的

实验过程

实验结果

把实验目的填写在表格中。

验证蜜蜂是否有辨认方向的能力。

捉蜜蜂、放纸袋、走四公里外、做记号、放蜜蜂。

蜜蜂确实有辨认方向的能力,靠的不是超常的记忆力,而是一种本能。

蜜蜂识途

蜜蜂识途靠的是两种本领:一是“偏光导航”,二是“香气走廊”。偏光就是人眼看不见的紫外线。蜜蜂利用偏光能感知太阳,从而准确地飞回巢去。蜜蜂腹部有一种嗅腺,蜜蜂飞行时腹部收缩,嗅腺分泌出来的香气便留在飞过的地方。后面的蜜蜂沿着香气去采蜜,在蜜源和蜜房之间形成一条“香气走廊”。沿着这条“香气走廊”,蜜蜂采运花粉归家就不会迷路。

法布尔曾经说过:“在对某个事物说‘是’以前,我要观察、触摸,而且不是一次,是两三次,甚至没完没了,直到没有任何怀疑为止。”

找一找,从文中哪些词语中,你能体会到法布尔对科学的严谨?

感受严谨

二十只左右被闷了好久的蜜蜂向四面飞散,好像在寻找回家的方向。

它们两点四十分回到蜂窝里,肚皮下面还沾着花粉呢。

蜜蜂飞得很低,几乎要触到地面,大概这样可以减少阻力。

文中类似的词句还有哪些?

“二十只左右”表明蜜蜂数量不准确,“好像”表明是猜测,“大概”表示猜测;“两点四十分”是个准确的时间,体现观察的细致。

在回家的路上,我推测蜜蜂可能找不到家了。

……

第二天我检查蜂窝时,发现了十五只身上有白色记号的蜜蜂。

我放蜜蜂的时候是将近两点钟,也就是说,在大约三刻钟的时间里,那两只小蜜蜂飞了四公里路,这还包括了采花粉的时间。

找出来,和同桌互相读一读。

课外阅读:

《昆虫记》。

课外拓展

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地