第18课 冷战与国际格局的演变—— 2022-2023学年高一历史同步精品课件(中外历史纲要下)(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 冷战与国际格局的演变—— 2022-2023学年高一历史同步精品课件(中外历史纲要下)(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-09 16:26:30 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第18课

冷战与国际格局的演变

公元前5世纪,雅典的迅速崛起让原来的陆地霸主斯巴达感到恐惧,最终双方爆发了战争,两败俱伤,这就是伯罗奔尼撒战争。修昔底德总结说,“使得战争无可避免的原因是雅典日益壮大的力量,还有这种力量在斯巴达造成的恐惧”。

“修昔底德陷阱”翻译成当代语言就是:一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然来回应这种威胁,这样战争变得不可避免。

在二战这个关系到各民族生死存亡的关键时期,面对共同的敌人,以美、英、苏、中为首的反法西斯国家将他们的各种分歧特别是意识形态和社会制度的分歧暂时搁置一边,为彻底打败法西斯而协同作战,最终赢得了世界反法西斯战争的胜利。但在消灭法西斯这个共同敌人后,战时同盟的基础不复存在,美国的全球扩展战略和苏联的保障国家安全战略之间发生激烈碰撞,美苏逐渐从盟友转变成对手,冷战爆发……

壹

貳

冷战与两极格局

冷战的发展与多极力量的成长

叁

两极格局的瓦解

壹

冷战与两极格局

一、冷战与两极格局

1.冷战含义

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争。

“冷战”的手段包括:

(1)经济上,资本主义国家对社会主义国家进行经济封锁、制裁。

(2)颠覆其他国家政府。

(3)外交对抗。

(4)在外国建立军事基地,组建军事同盟,进行军备竞赛,发动代理人战争。

(5)文化入侵,相互攻击对方不懂价值观念与社会制度。

2.冷战背景

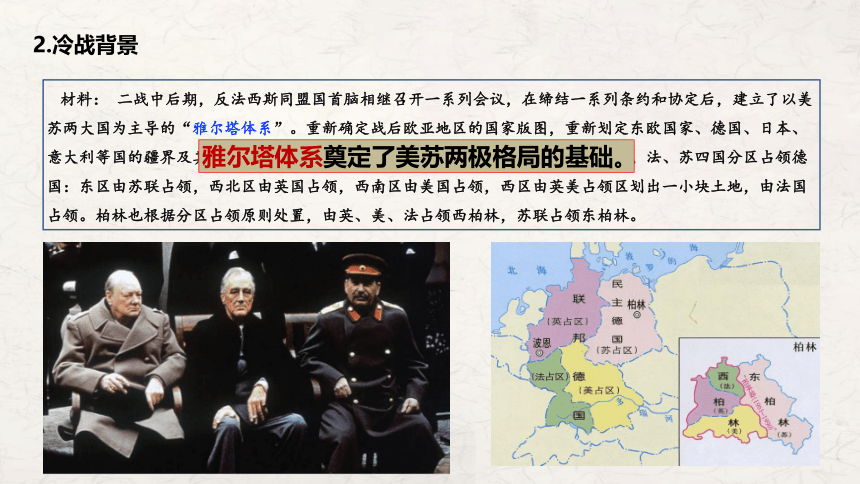

材料: 二战中后期,反法西斯同盟国首脑相继召开一系列会议,在缔结一系列条约和协定后,建立了以美苏两大国为主导的“雅尔塔体系”。重新确定战后欧亚地区的国家版图,重新划定东欧国家、德国、日本、意大利等国的疆界及其被占领地区的边界;划分势力范围。1945年6月5日,美、英、法、苏四国分区占领德国:东区由苏联占领,西北区由英国占领,西南区由美国占领,西区由英美占领区划出一小块土地,由法国占领。柏林也根据分区占领原则处置,由英、美、法占领西柏林,苏联占领东柏林。

雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础。

材料: 美国在经济上因战争而大发其财,它的黄金储备几乎占世界的2/3,生产的各种产品占世界总量的1/3;军事上,武装部队高达1200万人,国防预算达到800亿美元,在海外56个国家驻军并建立了484个军事基地,在战后初期垄断了核武器;政治上,美国已把整个西欧至于控制之下,影响力空前强大。

1946年,苏联制定和实施了……第四个五年计划。苏联恢复和新建了6200个大企业,工业总产值比1940年增加73%,其中重工业产值增加了一倍多,国民收入比战前提高64%。国防工业取得重大突破,1946年建成世界上第一座原子能反应堆,1949年成功试爆第一颗原子弹,打破了美国的核垄断。

1939-1945年,苏联武装部队从540万增加到1140万,拥有世界上最强大的陆军和仅次于美国的空军。

——《世界通史》

美苏成为势均力敌的两个超级大国。

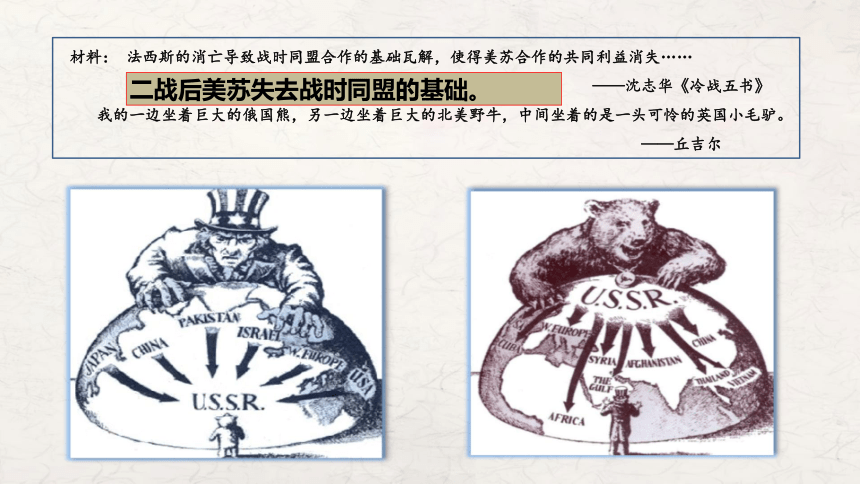

材料: 法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失……

——沈志华《冷战五书》

我的一边坐着巨大的俄国熊,另一边坐着巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。

——丘吉尔

二战后美苏失去战时同盟的基础。

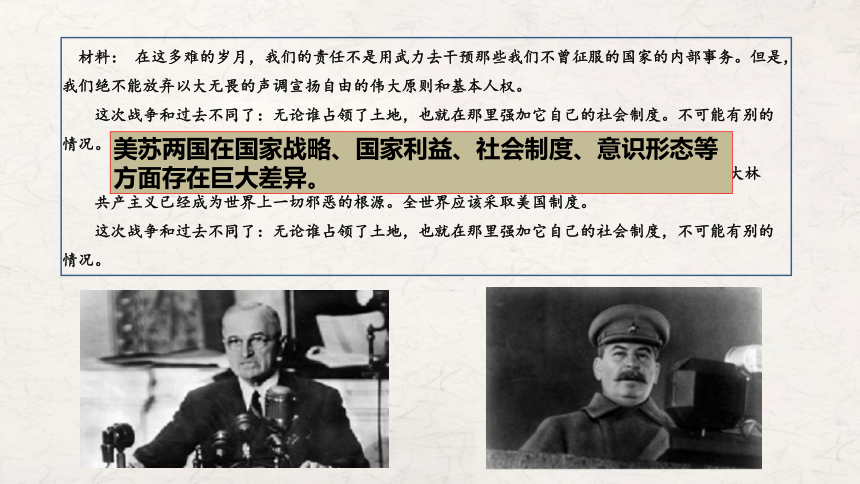

材料: 在这多难的岁月,我们的责任不是用武力去干预那些我们不曾征服的国家的内部事务。但是,我们绝不能放弃以大无畏的声调宣扬自由的伟大原则和基本人权。

这次战争和过去不同了:无论谁占领了土地,也就在那里强加它自己的社会制度。不可能有别的情况。

——斯大林

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源。全世界应该采取美国制度。

这次战争和过去不同了:无论谁占领了土地,也就在那里强加它自己的社会制度,不可能有别的情况。

美苏两国在国家战略、国家利益、社会制度、意识形态等方面存在巨大差异。

材料: 美利坚合众国现在是一个强国,没有比它更强大的国家了,这就是说:有了这样强大的力量,他们有权取得全世界组织的领导权……成吉思汗、凯撒、奥古斯都、拿破仑、路易十四……所曾担负的责任都不能同美国总统今天所担负的责任相比拟

——杜鲁门

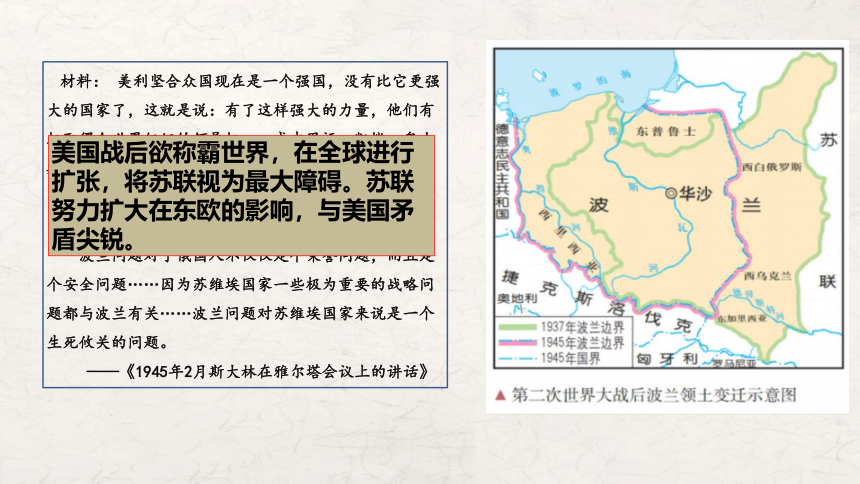

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》

美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍。苏联努力扩大在东欧的影响,与美国矛盾尖锐。

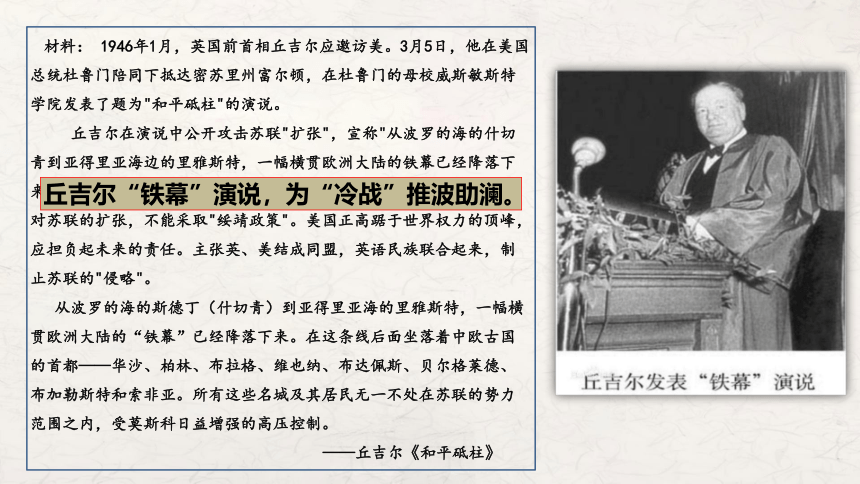

材料: 1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为"和平砥柱"的演说。

丘吉尔在演说中公开攻击苏联"扩张",宣称"从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来",苏联对"铁幕"以东的中欧、东欧国家进行日益增强的高压控制。对苏联的扩张,不能采取"绥靖政策"。美国正高踞于世界权力的顶峰,应担负起未来的责任。主张英、美结成同盟,英语民族联合起来,制止苏联的"侵略"。

从波罗的海的斯德丁(什切青)到亚得里亚海的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的“铁幕”已经降落下来。在这条线后面坐落着中欧古国的首都——华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索非亚。所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内,受莫斯科日益增强的高压控制。

——丘吉尔《和平砥柱》

丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。

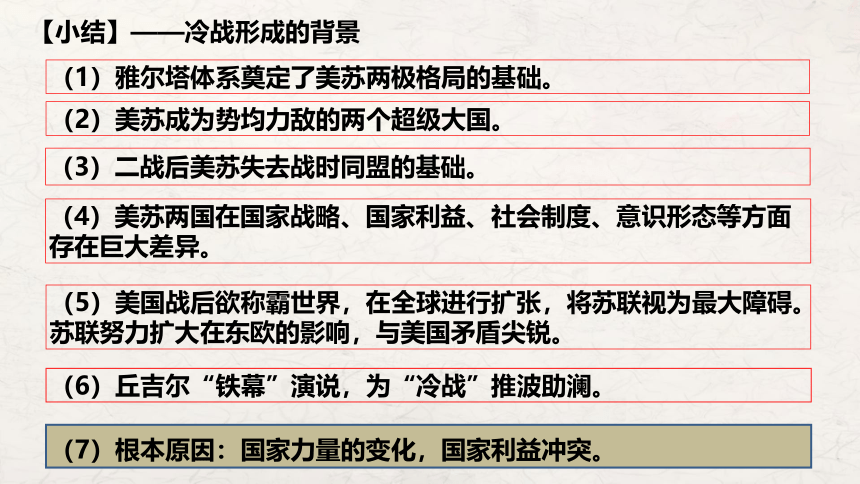

【小结】——冷战形成的背景

(7)根本原因:国家力量的变化,国家利益冲突。

(1)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础。

(2)美苏成为势均力敌的两个超级大国。

(3)二战后美苏失去战时同盟的基础。

(4)美苏两国在国家战略、国家利益、社会制度、意识形态等方面存在巨大差异。

(5)美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍。苏联努力扩大在东欧的影响,与美国矛盾尖锐。

(6)丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。

3.冷战爆发两极对峙格局的表现

1946年2月,美国驻苏代办乔治·凯南向美国发了一份8000字电报,对战后苏联的“理论、意图、政策和做法”以及美国应采取的对策,提出了全面分析和建议。

1946年9月,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策”的长篇报告,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,并正在把苏联作为未来战争的对象而准备未来的战争。

政治

经济

军事

1947年3月“杜鲁门主义”,宣布世界已经分裂为两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。这篇演说是美国对苏联发动冷战的标志。

1947年9月,苏联和波兰等东欧国家成立共产党和工人党情报局,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个互相敌对与斗争的阵营。

1947年6月提出马歇尔计划,巩固西欧的资本主义制度。

(欧洲复兴计划)

1949年1月,苏联与东欧各国成立经济互助委员会,形成以苏联计划经济为主导的经济体系。

1949年4月,美国和英法等国成立北大西洋公约组织,简称“北约”。

1955年苏联和东欧七国缔结条约,成立华沙条约组织,简称“华约”。

地缘政治

1949年成立德意志联邦共和国。

1949年成立德意志民主共和国。

材料一 1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文,要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”。在世界历史的现阶段,几乎每一个民族都必须在两种生活方式之中选择其一。这种选择大都不是自由的选择。

杜鲁门主义:宣布世界分为自由民主和极权主义两个对立营垒,美国支持所有反对共产主义的国家。

外交上从孤立主义走向全球扩张主义;

美苏同盟关系的结束及冷战的开始;

美国越来越以两极思维看待世界。

目的:遏制苏联和共产主义;称霸世界。

材料二:二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏。这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。于是美国政府出台了援助西欧的“欧洲复兴计划”即“马歇尔计划”。

目的:复兴欧洲经济,加强美国对西欧控制,稳定资本主义制度,遏制苏联和共产主义扩张,实现称霸世界战略。

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的运用,其本质还是遏制苏联。

地缘政治学:地理因素(如地理位置、战略军备等)是影响甚至决定国家对外政治决策的一个基本因素。

二战后,美国地缘政治学者斯皮克曼提出的“边缘地带”学说:谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就控制了世界的命运。”

1949年德国分裂为德意志联邦共和国,简称“联邦德国”或西德;德意志民主共和国,简称“民主德国”或东德。

4、“冷战”与两极对峙格局的影响

积极:

1、两大集团势均力敌,彼此不敢轻易动武,使得近半个世纪没有爆发新的世界大战。

2、客观上也促进了科技的发展。

消极:

1、美苏“冷战”关系压倒了其他国际关系,造成西欧依靠美国,东欧依赖苏联的局面,世界被分裂为两部分。

2、美苏两个超级大国全面对抗,进行军备竞赛,使世界处于毁灭性的核战争的威胁之下。

3、美苏两国为争夺势力范围和世界霸权,肆意践踏国际法,干涉别国内政,甚至不惜大举用兵,严重破坏了世界和平。

贰

冷战的发展与多极力量的成长

一、冷战的发展与多极力量的成长

1.冷战的发展

1958——1961年,第二次柏林危机。

1962年,古巴导弹危机。

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,笫二次柏林危机爆发。1961年8月12—13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙。

从表面上来看,肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张,然而在行动上却表现出相当的克制和谨慎。他下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判。

——《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

2.冷战中的多极力量成长

史料阅读:

从经济角度来看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。未来五年、十年或十五年,我们将看到五大超级经济力量:美国、苏联、西欧、中国,当然还有日本。……这意味着,与我们在第二次世界大战结束以后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。

——摘译自《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)

日本:① 日本经济起飞的表现:

a.1955年战后经济恢复大体完成,人均国民收入超过战前水平

b.1956-1973年经济实现高速发展

c.80年代成为仅次于美国的世界第二经济强国

② 日本谋求政治大国地位的表现:

a.要求与西方大国平起平坐,扩大在国际社会的发言权;

b.要求在亚太地区的政治经济中起主导作用;

c.要求成为新的联合国常任理事国。

社会主义阵营瓦解:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。

珍宝岛反苏联战争是中国人民解放军边防部队在珍宝岛击退苏联军队入侵的战斗。

中国:两弹一星;恢复在联合国的合法席位;尼克松正式访华;成为不可忽视的国际政治力量。

第三世界的兴起:万隆会议与不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的标志。

不结盟运动

①含义:不结盟运动并非不与任何国家结盟合作,而只是不和与美苏两大军事集团结盟的国家结成联盟;

②提出:1956年南、埃、印提出;

③形成:1961年贝尔格莱德会议;

④重要任务是:反对美苏霸权主义;

⑤行动纲领:建立国际经济新秩序。

叁

两极格局的瓦解

一、两极格局的瓦解

1.冷战的新变化

(1)1979年,苏联入侵阿富汗,陷入战争泥潭。

(2)美国再次加强对苏联的遏制,大搞军备竞赛,实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联。

美国战略防御计划,又称“星球大战”计划。20世纪80年代初里根政府提出并开始实施的以空间定向能和动能武器技术为主的长远研究计划,是一种使核武器失效的反弹道导弹多层综合战略防御系统。1983年3月23日晚,美国总统里根在电视演说中首次提出。1984年,美国国防部建立战略防御计划局,全面负责此项计划的实施。

(3)1985年后,美苏关系走向缓和,苏联实行战略收缩。

重要表现是:

①美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制;

②1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》,裁军取得重要进展;

③苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一;等等。

(4)苏联与中国关系正常化

2、两极格局的瓦解(1991年)---东欧剧变、苏联解体

东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

材料一:20世界30年代苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林体制,在当时极大的促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二:1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

材料三:从外部条件来说,东欧剧变和西方“和平演变”的鼓励政策,都对苏联解体,起了推动作用。

高度集中的政治经济体制弊端。(根本原因)

直接:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

外部:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

3、当今世界格局

新的世界格局尚未形成多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;冷战结束了,冷战思维依然存在。

冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织,推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚

——【美】杰里·本特利等《新全球史》

4、影响

1.使世界处于核战争的威胁之下,国际局势紧张,威胁世界和平。

2.双方势均力敌,避免了新的世界大战的爆发。

3.客观上促进了科技的发展。

中国方案:思想共鸣、经验共享、和谐共处、发展共进

当今世界,各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。

——平语近人

第18课

冷战与国际格局的演变

公元前5世纪,雅典的迅速崛起让原来的陆地霸主斯巴达感到恐惧,最终双方爆发了战争,两败俱伤,这就是伯罗奔尼撒战争。修昔底德总结说,“使得战争无可避免的原因是雅典日益壮大的力量,还有这种力量在斯巴达造成的恐惧”。

“修昔底德陷阱”翻译成当代语言就是:一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然来回应这种威胁,这样战争变得不可避免。

在二战这个关系到各民族生死存亡的关键时期,面对共同的敌人,以美、英、苏、中为首的反法西斯国家将他们的各种分歧特别是意识形态和社会制度的分歧暂时搁置一边,为彻底打败法西斯而协同作战,最终赢得了世界反法西斯战争的胜利。但在消灭法西斯这个共同敌人后,战时同盟的基础不复存在,美国的全球扩展战略和苏联的保障国家安全战略之间发生激烈碰撞,美苏逐渐从盟友转变成对手,冷战爆发……

壹

貳

冷战与两极格局

冷战的发展与多极力量的成长

叁

两极格局的瓦解

壹

冷战与两极格局

一、冷战与两极格局

1.冷战含义

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争。

“冷战”的手段包括:

(1)经济上,资本主义国家对社会主义国家进行经济封锁、制裁。

(2)颠覆其他国家政府。

(3)外交对抗。

(4)在外国建立军事基地,组建军事同盟,进行军备竞赛,发动代理人战争。

(5)文化入侵,相互攻击对方不懂价值观念与社会制度。

2.冷战背景

材料: 二战中后期,反法西斯同盟国首脑相继召开一系列会议,在缔结一系列条约和协定后,建立了以美苏两大国为主导的“雅尔塔体系”。重新确定战后欧亚地区的国家版图,重新划定东欧国家、德国、日本、意大利等国的疆界及其被占领地区的边界;划分势力范围。1945年6月5日,美、英、法、苏四国分区占领德国:东区由苏联占领,西北区由英国占领,西南区由美国占领,西区由英美占领区划出一小块土地,由法国占领。柏林也根据分区占领原则处置,由英、美、法占领西柏林,苏联占领东柏林。

雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础。

材料: 美国在经济上因战争而大发其财,它的黄金储备几乎占世界的2/3,生产的各种产品占世界总量的1/3;军事上,武装部队高达1200万人,国防预算达到800亿美元,在海外56个国家驻军并建立了484个军事基地,在战后初期垄断了核武器;政治上,美国已把整个西欧至于控制之下,影响力空前强大。

1946年,苏联制定和实施了……第四个五年计划。苏联恢复和新建了6200个大企业,工业总产值比1940年增加73%,其中重工业产值增加了一倍多,国民收入比战前提高64%。国防工业取得重大突破,1946年建成世界上第一座原子能反应堆,1949年成功试爆第一颗原子弹,打破了美国的核垄断。

1939-1945年,苏联武装部队从540万增加到1140万,拥有世界上最强大的陆军和仅次于美国的空军。

——《世界通史》

美苏成为势均力敌的两个超级大国。

材料: 法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失……

——沈志华《冷战五书》

我的一边坐着巨大的俄国熊,另一边坐着巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。

——丘吉尔

二战后美苏失去战时同盟的基础。

材料: 在这多难的岁月,我们的责任不是用武力去干预那些我们不曾征服的国家的内部事务。但是,我们绝不能放弃以大无畏的声调宣扬自由的伟大原则和基本人权。

这次战争和过去不同了:无论谁占领了土地,也就在那里强加它自己的社会制度。不可能有别的情况。

——斯大林

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源。全世界应该采取美国制度。

这次战争和过去不同了:无论谁占领了土地,也就在那里强加它自己的社会制度,不可能有别的情况。

美苏两国在国家战略、国家利益、社会制度、意识形态等方面存在巨大差异。

材料: 美利坚合众国现在是一个强国,没有比它更强大的国家了,这就是说:有了这样强大的力量,他们有权取得全世界组织的领导权……成吉思汗、凯撒、奥古斯都、拿破仑、路易十四……所曾担负的责任都不能同美国总统今天所担负的责任相比拟

——杜鲁门

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》

美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍。苏联努力扩大在东欧的影响,与美国矛盾尖锐。

材料: 1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为"和平砥柱"的演说。

丘吉尔在演说中公开攻击苏联"扩张",宣称"从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来",苏联对"铁幕"以东的中欧、东欧国家进行日益增强的高压控制。对苏联的扩张,不能采取"绥靖政策"。美国正高踞于世界权力的顶峰,应担负起未来的责任。主张英、美结成同盟,英语民族联合起来,制止苏联的"侵略"。

从波罗的海的斯德丁(什切青)到亚得里亚海的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的“铁幕”已经降落下来。在这条线后面坐落着中欧古国的首都——华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索非亚。所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内,受莫斯科日益增强的高压控制。

——丘吉尔《和平砥柱》

丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。

【小结】——冷战形成的背景

(7)根本原因:国家力量的变化,国家利益冲突。

(1)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础。

(2)美苏成为势均力敌的两个超级大国。

(3)二战后美苏失去战时同盟的基础。

(4)美苏两国在国家战略、国家利益、社会制度、意识形态等方面存在巨大差异。

(5)美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍。苏联努力扩大在东欧的影响,与美国矛盾尖锐。

(6)丘吉尔“铁幕”演说,为“冷战”推波助澜。

3.冷战爆发两极对峙格局的表现

1946年2月,美国驻苏代办乔治·凯南向美国发了一份8000字电报,对战后苏联的“理论、意图、政策和做法”以及美国应采取的对策,提出了全面分析和建议。

1946年9月,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策”的长篇报告,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,并正在把苏联作为未来战争的对象而准备未来的战争。

政治

经济

军事

1947年3月“杜鲁门主义”,宣布世界已经分裂为两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。这篇演说是美国对苏联发动冷战的标志。

1947年9月,苏联和波兰等东欧国家成立共产党和工人党情报局,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个互相敌对与斗争的阵营。

1947年6月提出马歇尔计划,巩固西欧的资本主义制度。

(欧洲复兴计划)

1949年1月,苏联与东欧各国成立经济互助委员会,形成以苏联计划经济为主导的经济体系。

1949年4月,美国和英法等国成立北大西洋公约组织,简称“北约”。

1955年苏联和东欧七国缔结条约,成立华沙条约组织,简称“华约”。

地缘政治

1949年成立德意志联邦共和国。

1949年成立德意志民主共和国。

材料一 1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文,要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”。在世界历史的现阶段,几乎每一个民族都必须在两种生活方式之中选择其一。这种选择大都不是自由的选择。

杜鲁门主义:宣布世界分为自由民主和极权主义两个对立营垒,美国支持所有反对共产主义的国家。

外交上从孤立主义走向全球扩张主义;

美苏同盟关系的结束及冷战的开始;

美国越来越以两极思维看待世界。

目的:遏制苏联和共产主义;称霸世界。

材料二:二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏。这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。于是美国政府出台了援助西欧的“欧洲复兴计划”即“马歇尔计划”。

目的:复兴欧洲经济,加强美国对西欧控制,稳定资本主义制度,遏制苏联和共产主义扩张,实现称霸世界战略。

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的运用,其本质还是遏制苏联。

地缘政治学:地理因素(如地理位置、战略军备等)是影响甚至决定国家对外政治决策的一个基本因素。

二战后,美国地缘政治学者斯皮克曼提出的“边缘地带”学说:谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就控制了世界的命运。”

1949年德国分裂为德意志联邦共和国,简称“联邦德国”或西德;德意志民主共和国,简称“民主德国”或东德。

4、“冷战”与两极对峙格局的影响

积极:

1、两大集团势均力敌,彼此不敢轻易动武,使得近半个世纪没有爆发新的世界大战。

2、客观上也促进了科技的发展。

消极:

1、美苏“冷战”关系压倒了其他国际关系,造成西欧依靠美国,东欧依赖苏联的局面,世界被分裂为两部分。

2、美苏两个超级大国全面对抗,进行军备竞赛,使世界处于毁灭性的核战争的威胁之下。

3、美苏两国为争夺势力范围和世界霸权,肆意践踏国际法,干涉别国内政,甚至不惜大举用兵,严重破坏了世界和平。

贰

冷战的发展与多极力量的成长

一、冷战的发展与多极力量的成长

1.冷战的发展

1958——1961年,第二次柏林危机。

1962年,古巴导弹危机。

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,笫二次柏林危机爆发。1961年8月12—13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙。

从表面上来看,肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张,然而在行动上却表现出相当的克制和谨慎。他下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判。

——《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

2.冷战中的多极力量成长

史料阅读:

从经济角度来看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。未来五年、十年或十五年,我们将看到五大超级经济力量:美国、苏联、西欧、中国,当然还有日本。……这意味着,与我们在第二次世界大战结束以后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。

——摘译自《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)

日本:① 日本经济起飞的表现:

a.1955年战后经济恢复大体完成,人均国民收入超过战前水平

b.1956-1973年经济实现高速发展

c.80年代成为仅次于美国的世界第二经济强国

② 日本谋求政治大国地位的表现:

a.要求与西方大国平起平坐,扩大在国际社会的发言权;

b.要求在亚太地区的政治经济中起主导作用;

c.要求成为新的联合国常任理事国。

社会主义阵营瓦解:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。

珍宝岛反苏联战争是中国人民解放军边防部队在珍宝岛击退苏联军队入侵的战斗。

中国:两弹一星;恢复在联合国的合法席位;尼克松正式访华;成为不可忽视的国际政治力量。

第三世界的兴起:万隆会议与不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的标志。

不结盟运动

①含义:不结盟运动并非不与任何国家结盟合作,而只是不和与美苏两大军事集团结盟的国家结成联盟;

②提出:1956年南、埃、印提出;

③形成:1961年贝尔格莱德会议;

④重要任务是:反对美苏霸权主义;

⑤行动纲领:建立国际经济新秩序。

叁

两极格局的瓦解

一、两极格局的瓦解

1.冷战的新变化

(1)1979年,苏联入侵阿富汗,陷入战争泥潭。

(2)美国再次加强对苏联的遏制,大搞军备竞赛,实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联。

美国战略防御计划,又称“星球大战”计划。20世纪80年代初里根政府提出并开始实施的以空间定向能和动能武器技术为主的长远研究计划,是一种使核武器失效的反弹道导弹多层综合战略防御系统。1983年3月23日晚,美国总统里根在电视演说中首次提出。1984年,美国国防部建立战略防御计划局,全面负责此项计划的实施。

(3)1985年后,美苏关系走向缓和,苏联实行战略收缩。

重要表现是:

①美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制;

②1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》,裁军取得重要进展;

③苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一;等等。

(4)苏联与中国关系正常化

2、两极格局的瓦解(1991年)---东欧剧变、苏联解体

东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。东欧剧变的实质是东欧各国的社会性质发生改变。

材料一:20世界30年代苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林体制,在当时极大的促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二:1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

材料三:从外部条件来说,东欧剧变和西方“和平演变”的鼓励政策,都对苏联解体,起了推动作用。

高度集中的政治经济体制弊端。(根本原因)

直接:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

外部:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

3、当今世界格局

新的世界格局尚未形成多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;冷战结束了,冷战思维依然存在。

冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织,推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚

——【美】杰里·本特利等《新全球史》

4、影响

1.使世界处于核战争的威胁之下,国际局势紧张,威胁世界和平。

2.双方势均力敌,避免了新的世界大战的爆发。

3.客观上促进了科技的发展。

中国方案:思想共鸣、经验共享、和谐共处、发展共进

当今世界,各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。

——平语近人

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体