重庆市万州区塘坊初级中学八年级语文上册:第三单元苏州园林课件

文档属性

| 名称 | 重庆市万州区塘坊初级中学八年级语文上册:第三单元苏州园林课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-07-11 17:47:01 | ||

图片预览

文档简介

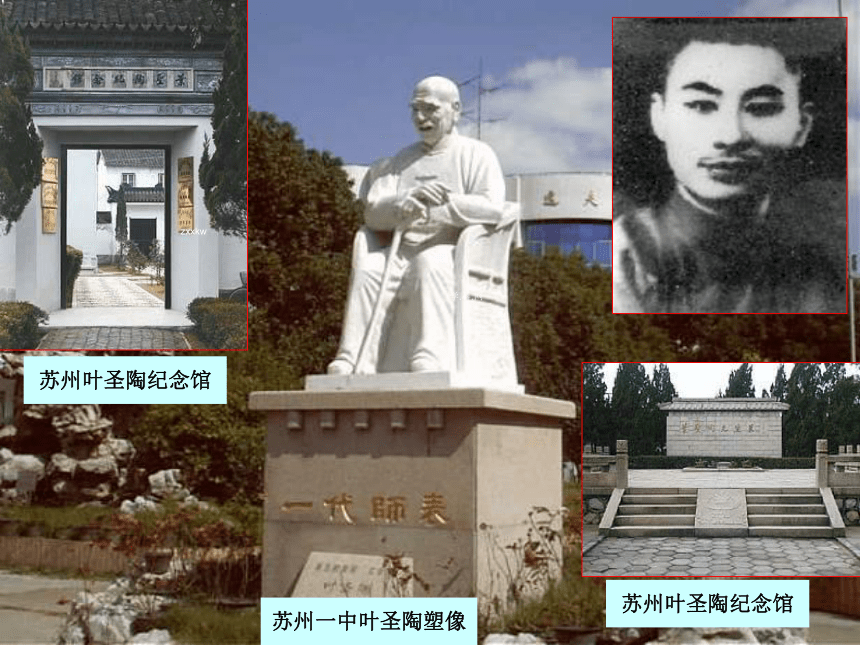

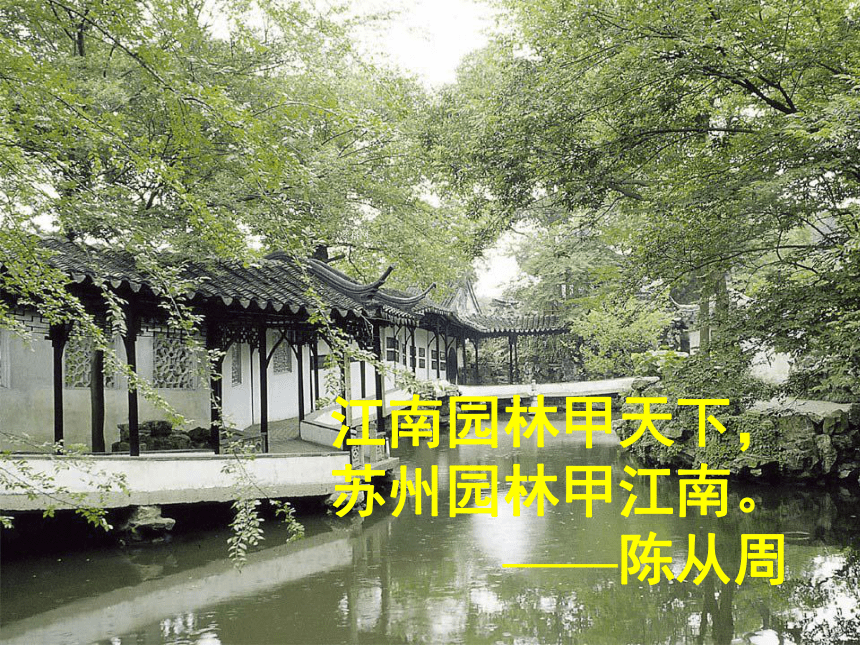

课件57张PPT。苏州一中叶圣陶塑像苏州叶圣陶纪念馆苏州叶圣陶纪念馆zxxkw学.科.网苏州园林江南园林甲天下,

苏州园林甲江南。

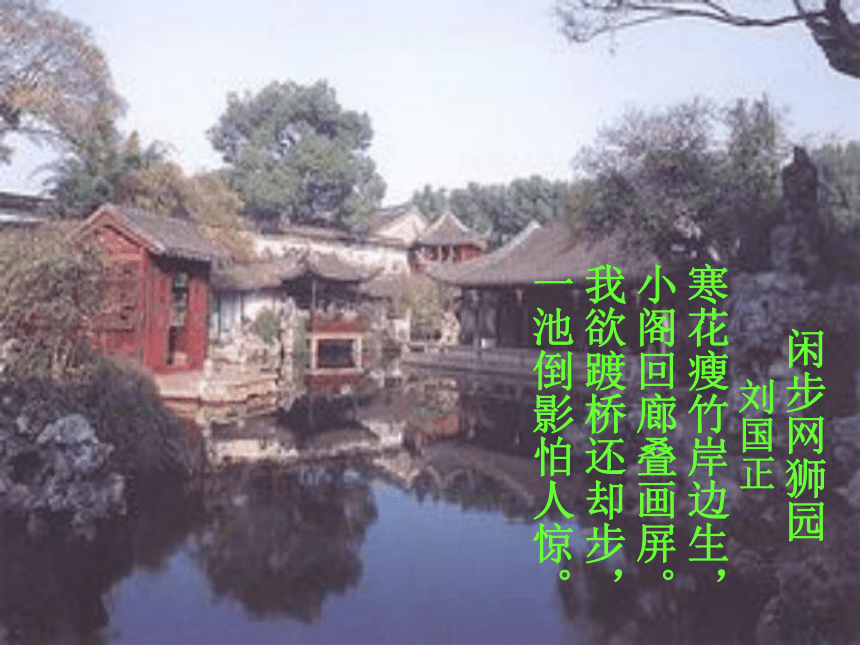

——陈从周学科网闲步网狮园

刘国正

寒花瘦竹岸边生,

小阁回廊叠画屏。

我欲踱桥还却步,

一池倒影怕人惊。狮子林即景

(元)惟则

鸟啼花落水西东,柏子烟青芋火红。

人道我在城市里,我疑身在万山中。苏州园林叶圣陶(说明文) 1.一对一检查。用红笔批阅,错误的打,正确的打。

2.计分。总分10分,错一题扣0.1分。

3.签名并写上日期,交还作业本。

4.自己修改:用红笔修改做错的题。预习检查zxxkw学科网(1)给画横线的字注音,根据读音写汉字。

池沼(zhǎo)丘壑(hè)镂空(lòu)jiànshǎng(鉴赏)zhēnzhuó(斟酌)轩榭(xunxiè)模(mú)样 重峦叠嶂(zhàng)相间(jiàn)庸俗(yōng)蔷薇(qiángwēi)对称(chèn)

(2)借助工具书解释下列词语的意思。

自出心裁:谓出于自己心中的设计或筹划。多指诗文﹑技艺等的构思有独创性。

败笔:书画、诗文中的缺点﹑毛病。

嶙峋:形容山石峻峭、重叠、突兀的样子。

鉴赏:对艺术品或文物的欣赏和评价。

因地制宜:根据具体地形,设计或选择适合的事物。

斟酌:考虑事情、文字等是否可行或是否适当。

重峦叠嶂:重重的山峰,层层的峭壁。

标本:本文是指在某一类事物中可以作为代表的事物。预习检查 (3)叶圣陶(1894-1988)著名 家、 家。原名叶绍钧,江苏苏州人。有短篇小说集《 》《火灾》等,散文集《 》童话有《 》《稻草人》,长篇小说《倪焕之》,1925年五卅运动后创作了小说《夜》《多收了三五斗》等。他创作态度严谨,语言洗练优美,风格朴素自然,有“ ”

”之称。隔膜 脚步集 古代英雄的石像 优美的语

言艺术家 作 教育 学习目标

1. 感知苏州园林的图画美。

2. 学习抓住事物的特征进行说明的方法,分析由总到分的说明结构。

3.掌握由主要到次要的说明顺序。第一课时zxxkw自主学习

(一)整体感知:在预习的基础上,请你再朗读课文一遍,让后闭目想一想:苏州园林在各地园林中的地位是什么?作者是如何引出苏州园林的?

(二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?其总特征表现在哪些方面?

2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。

(二)理结构,析顺序

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。

2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的 结构来进行说明的?试按照这种结构给全文划分层次。说明中运用了怎样的说明顺序?第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决合作学习展示准备

(一)整体感知:在预习的基础上,请你再朗读渴课文一遍,让后闭目想一想:苏州园林在各地园林中的地位是什么(1组)?作者是如何引出苏州园林的?(7组)

(二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?(12组)其总特征表现在哪些方面?(8组)

2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。(2、9组)

(三)理结构,析顺序

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。(3、10组)

2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的结构来进行说明的? (4、11组)试按照这种结构给全文划分层次。说明中运用了怎样的说明顺序? (5、6组)展示点评

(一)整体感知:在预习的基础上,请你再朗读渴课文一遍,让后闭目想一想:苏州园林在各地园林中的地位是什么(1组2号)?作者是如何引出苏州园林的?(7组5号)

(二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?(12组3号发言,2号补充)其总特征表现在哪些方面?(8组2号,组长派1人补充)

2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。(2组2号、9组6号)

(三)理结构,析顺序

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。(3组4号、10组1号)

2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的结构来进行说明的?(4、11组2号)试按照这种结构给全文划分层次。(5组1号)说明中运用了怎样的说明顺序?(6组6号) (1)苏州园林在各地园林中的地位是什么?

苏州园林是我国各地园林的标本,各地园林或多或少都受到苏州园林的影响。标本地位决定了苏州园林值得鉴赏、不该错过,即:窥苏州园林之一斑,见各地园林之全豹!

(2)作者是如何引出苏州园林的?

作者用作比较的方法,通过与其他地方的园林比较,说明苏州园林是各地园林的标本。 (一)整体感知 (二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?其总特征表现在哪些方面?

说明对象:苏州园林。

总体特征:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

具体表现:

(1)四个“讲究”:构成排比,暗示了下文(3~6自然段)具体说明内容。

(2)一个“一切”:“一切”既总结上文四个“讲究”,又为下文(7~9自然段)的埋下伏笔。 2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。

(1)“而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。”

(2)“还在那儿布置几块玲珑的石头……这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。”

(3)“没有修剪得像宝塔那样的松柏……这是不足取的。”

(4)“有几个园里有古老的藤萝,盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。”

(5)“……苏州园林在每一个角落都注意图画美……给补上几竿竹子或几棵芭蕉。”

以上语句中所说的“画”“图画”,应该是指中国画。第1、3句的议论,是以中国画的审美观为依据的,而第2、4、5句作者随手摘取的几幅小景,我们觉得很熟悉,因为它们原是在中国画上常见的。【图片欣赏】(见后面)(二)明对象,抓特征每个角落的构图美假山池沼配合的艺术美门窗的图案美门窗的图案美建筑的色彩美花墙、廊子的层次美花草树木的映衬美(三)【理结构,析顺序】

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。

【参考资料】

(1)苏州园林是我国各地园林的标本,各地园林或多或少都受到苏州园林的影响。

(2)务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

(3)苏州园林可绝不讲究对称,好像故意避免似的。

(4)苏州园林里都有假山和池沼。

(5)苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意。

(6)游览苏州园林必然会注意到花墙和廊子。

(7)游览者必然也不会忽略另外一点,就是苏州园林在每一个角落都注意图画美。

(8)苏州园林里的门和窗,图案设计和雕镂琢磨功夫都是工艺美术的上品。

(9)苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。

(10)(结束语)说明文的中心句与支撑句

中心句:一段中表述段的中心意思的句子,常用概括或提示的方式来进行表述。在一般情况下一段只有一个中心句,可长可短,而以短句居多。中心句大多放在句首,有时放在段尾,给读者以鲜明的印象。在个别情况下才放在段中。陈述性的段落有时没有中心句,可综合概括出全段的中心意思。有时段中没有现成的中心句,但是有中心,可以通过阅读概括出来中心句。

支撑句:用来解释、发展、支持中心句的。支撑的方式很多,可以分述、可以作诠释、举例子、作比较,可以说明原因、结果和意义,可以引用资料作证,等等。中心句大多在段首少数在短尾极少在段中 2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的结构来进行说明的?试按照这种结构给全文划分层次。说明中运用了怎样的说明顺序?

A.课文结构:

(1)对苏州园林总的印象。(总)(总印象)

(2)介绍苏州园林的共同点。(总)(总特点)

(3)介绍建筑物的布局。(分)

(4)介绍假山池沼的艺术。(分)

(5)介绍花草树木的画意。(分)

(6)介绍花墙廊子的层次。(分)

(7)介绍细小角落的图画美。(分)

(8)介绍门窗的图案设计和雕镂的图案美。(分)

(9)介绍屋室的色彩美。(分)

(10)结束语。(总)

思考:

(1)课文的第3、4、5、6段内容与第2段是什么关系?你能找出与这些关系照应的句子吗?

(2)课文第7、8、9段分别写了什么内容?与中心有何关系

(3)划出文章的结构脉络,体会文章的说明顺序

(4)细读文章第4段,说出本段的说明中心及结构层次,体会说明顺序。“总-分-总”文章层次

依据本文的结构特点,可以有以下几种层次的分法(供参考):

第一种:

(一)(1-2)概括说明了苏州园林的重要地位和共同点

(二)(3-9)具体说明了苏州园林的共同点

(三)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。

第二种:

(一)(1)苏州园林在园林艺术中的重要地位。

(二)(2-9)从园林建筑设施的各个方面,说明了苏州园林图画美的总体特征。

(三)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。

第三种:

(一)(1)苏州园林在园林艺术中的重要地位。

(二) (2)介绍苏州园林的共同点。

(三)(3-9)从园林建筑设施的各个方面,说明了苏州园林图画美的总体特征。

(四)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。

第四种:

(一)(1)苏州园林在园林艺术中的重要地位。

(二)(2)介绍苏州园林的共同点。

1(3-6)围绕四个“讲究”分别加以具体说明

2(7-9)从园林角落、门窗图案、屋室装饰等方面说明也没有“欠美伤美的败笔”。

(三)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。一幅完美的图画大处讲究亭台轩榭的布局假山池沼的配合 花草树木的映衬近景远景的层次 小处注意园林角落的配置门窗图案的匠心色彩调配的协调容易注意

(主)不可忽视

(次)(总说)(分说)(处处入“画”)逻辑顺序说明顺序苏州园林 (一)练习册P38.“基础过关”1-4题

(二)1.总之,一切都要为构成________(完美、完整)的画面而存在,决不________(允许、容许)有欠美伤美的________(地方、败笔)。

2.大致说来,那些门和窗________(尽量、追求)工细而决不庸俗,即使________ (简单、简朴)而别具匠心。

3.诸如此类,无非要游览者________(虽然、即使)就极小范围的局部看,________ (但是、也)能得到美的享受。

4.谁________(如果、既然)要鉴赏我国的园林,苏州园林________(就、可)不该错过。

5.用图画来比方,对称的建筑是________(美术、图案)画,不是________(美术、图案)画,而园林是________(美术、图案)画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。作业布置 (三)设计者和匠师们因地制宜……没有一个不心里想着口里说着“如在画图中”的。

1.这段文字的说明对象是( )

A.设计者和匠师们修建成功的园林各各不同。

B.苏州园林的共同特点。

C.设计者和匠师们的一致追求。

D.苏州园林一切都要为构成完美的图画而存在。

2.说明对象的特征是( )

A.设计者和匠师们因地制宜,自出心裁。

B.务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

C.他们唯愿游览者得到“如在画图中”的实感。

D.苏州园林决不容许有欠美伤美的败笔。

3.这段文字可分为三层,请在原文中用“‖”标出层次,并写出层意。 4.这段文字的结构形式是( )

A.总──分 B.总──分──总 C.分──总

5.这段文字使用了 的说明方法。

6.文中加黑词“一切”“都”“决不”用得准确,简析它们的表达作用。

(四)仿句训练

(1)“苏州各个园林在不同之中有个共同点,似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的,他们讲究……讲究……讲究……讲究……总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。

要求:仿照本段,利用总分总的格式写一段话,要求分说部分用一组排比句。

(2)没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树:因为依据中国画的审美观点看,这是不足取的。

要求:利用分总式的格式写一段话,要求分说部分结构要整齐,冒号前后为因果关系。

学生任选一句仿写句子,然后选两位同学回答,其余同学评价。(一)练习册P38.“基础过关”1-4题

(二)1.完美、容许、败笔;2.尽量、简朴;3.即使、也;4.如果、就;5.图案、美术、美术。

(三)1.B;2.B;3.⑴ “……眼前总是一幅完美的图画。”概括指出苏州园林的共同特点。⑵ “为了达到这个目的……决不容许有欠美伤美的败笔。”介绍体现这一特点的四个方面。⑶ “他们唯愿……。”设计者和匠师们的成绩实现了他们的愿望。4.B;5.打比喻。6.十分准确的表示了苏州园林全部如此构成图画美,而绝无例外的情况。

(四)略参考答案学习目标

1. 理解本文作者运用作比较、举例子等说明方法说明事物特征的方法。

2.体会本文说明文语言的多样性

3.写作训练第二课时 1.一对一检查。用红笔批阅,错误的打,正确的打。

2.计分。总分10分,错一题扣0.1分。

3.签名并写上日期,交还作业本。

4.自己修改:用红笔修改做错的题。作业检查(一)析方法,品作用

1.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。它通过揭示概念来说明事物特征、本质及其规律性。为了把事物特征说清楚,或者把事理阐述明白,必须有相适应的说明方法。请首先阅读《说明文知识》,了解说明文的说明方法有哪些?各有什么作用?

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。

(二)品语言,感特点

说明文的语言要求简明、准确和生动。请仔细阅读课文,勾画本文语言简明、准确和生动的地方,体会本文语言特点。

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【示例】假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

【体会】句中“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,语言准确。

(三)第10自然段是否多余?自主学习第一步,就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步,一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决合作学习(一)析方法,品作用

1.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。它通过揭示概念来说明事物特征、本质及其规律性。为了把事物特征说清楚,或者把事理阐述明白,必须有相适应的说明方法。请首先阅读《说明文知识》,了解说明文的说明方法有哪些?各有什么作用? (第1-2组)

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。(第3-4组)

(二)品语言,感特点: 说明文的语言要求简明、准确和生动。请仔细阅读课文,勾画本文语言简明、准确和生动的地方,体会本文语言特点。

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。 (第5-7组)

【示例】假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

【体会】句中“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。 (第8-10组)

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,语言准确。

(三)第10自然段是否多余? (第11-14组)展示准备(一)析方法,品作用:1.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。它通过揭示概念来说明事物特征、本质及其规律性。为了把事物特征说清楚,或者把事理阐述明白,必须有相适应的说明方法。请首先阅读《说明文知识》,了解说明文的说明方法有哪些?各有什么作用? (第1组3号,2组1号)

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。(第3组2号,4组4号)

(二)品语言,感特点: 说明文的语言要求简明、准确和生动。请仔细阅读课文,勾画本文语言简明、准确和生动的地方,体会本文语言特点。

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。(第5组1号,6组1号,7组2号)

【示例】假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

【体会】句中“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。 (第8-10组依次2、5、3号)

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,语言准确。

(三)第10自然段是否多余? (第0组1、4、7号)展示点评(一)析方法,品作用

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。

本文采用的说明方法有以下几种:

① 作比较

“我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的……苏州园林可绝不讲究对称。”

“苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。”

【作比较】通过与同类及相关的事物作比较,显示彼此异同。容易突出被说明对象的特点。

②作引用

“……游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着‘如在画图中’的”。

【作引用】 ③举例子

“或者是重峦叠嶂,或者是几座小山配合着竹子花木,……”

“阶砌旁边栽几丛书带草。墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。”

【举例子】先介绍一种现象或说明一种道理,然后用具体例子作例证。增加文章可信度。

④列数字

“四扇、八扇、十二扇,综合起来看,谁都要赞叹这是高度的图画美。”

【列数字】从数量上说明事物的特征。通过数字获得对说明对象的准确了解,体现语言的准确性。

……(二)品语言,感特点

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【参考资料】(1)倘若要我说说总的印象,我觉得苏州园林是我国各地园林的标本。(“标本”在这里是什么意思?)

“标本”原指实物原样或经过整理、供学习研究时参考用的动物、植物、矿物。这里是典范、样本的意思。用这个词非常简练地说明苏州园林在各地园林中的重要地位以及对各地园林的广泛影响。

(2)谁如果要鉴赏我国的园林,苏州园林就不该错过。(后半句能否改为“谁就不该错过苏州园林”?)

不能,原句突出了“苏州园林”。

(3)总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。(去掉“一切”“决不”,可以吗?)

不能去掉,“一切”“决不”表示十分肯定的意思,强调苏州园林的总特点。 (4)假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

(5)水面假如成河道模样,往往安排桥梁。(去掉“往往”好不好?)

去掉“往往”,使表达失去了分寸。原句强调“大多是这样,但又不全是”这一层意思。

(6)有几个园里有古老的藤罗,盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。开花的时候满眼的珠光宝气……(这个描写的句子有什么作用?)

这句子写出了藤萝争春的情景,烘托园林的繁华气氛,生机盎然,沁人耳目。 2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,体现了说明文语言的准确性。

【参考资料】(1)苏州园林据说有一百多处,我到过的不过十多处。

“据说”起限制作用,作者只是从别人那里得来的数据,没有具体考察苏州园林到底一共有多少,体现了说明文语言的准确性。

(2)似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪一个点上,眼前总是一幅完美的图画。

加点词用毋庸质疑的肯定语气,在于强调苏州园林具有图画美的特征,体现了说明文语言的准确性。 (3)我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,体现了说明文语言的准确性。

(4)至于池沼,大多引用活水。

限制说明了苏州园林里池沼引用活水的情况很普遍,占多数,但不是全部。体现了说明文语言的准确性。

(5)池沼或河道的边沿很少砌齐整的石岸。

起限制作用,意思是池沼或河道的边沿砌齐整的石岸的情况“少之有少”,但也并不排除个别情况。体现了说明文语言的准确性

(6)廊子大多是两边无所依傍的。

“大多”在数量上作了限制,意思“有很多”但并不排除个别情况。体现了说明文语言的准确性

(7)层次就更多了,几乎可以说把整个园林翻了一番。

“几乎”在程度上做了限制,意思是“差不多,接近于”,说话有分寸,体现了说明文语言的准确性。 (8)……苏州园林在每一个角落都注意图画美。

“每一个”强调了苏州园林图画美的特征体现在园林里的各个地方。体现了说明文语言的准确性

(9)苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。

“极少”一词限制了苏州园林对彩绘的使用“少之又少”,说话有分寸,体现了说明文语言的准确性。

(10)屋瓦和檐漏一律淡灰色。

“一律”极强的肯定口吻,强调了屋瓦和檐漏的颜色特点。与前文“极少使用彩绘”呼应,体现了说明文语言的准确性。

(11)东边有了一个亭子或者一道回廊,西边决不会来 一个同样的亭子或者一道同样的回廊。

“决不会”极强的肯定语气,强调了苏州园林决不讲究对称的特点。体现了说明文语言的准确性

(12)假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。

“艺术”是一种精神创造,是呈现个性的审美活动;而“技术”则是在长期重复劳动过程中获得的经验、知识或技巧。二者有层次的高下之分。 (三)第10自然段是否多余?

这一段交代说明,是不可忽视的结语。它总结了全文,给人以余味,再次激起了读者急于一游苏州园林的强烈欲望;也使行文缜密。作业布置

(一)练习册P38.“分析理解”8题。

(二)指出下列各句运用的说明方法。

(1)石拱桥的桥洞成弧形,就像虹。

(2)我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称。

(3)阶砌旁边栽几丛书带草。墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。

(4)赵州桥非常雄伟,全长50.82米……”

(5)……游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着“如在画图中”的。

【参考答案】(1)打比方 (2)作比较(3)举例子(4)列数字 (5)作引用(三)阅读:苏州园林里都有假山和池沼……游览者看“鱼戏莲叶间”,又是入画的一景。

1.本段可以分为两层,先说假山的堆叠。文中“______ __”一句从游览者的感受的角度突出了假山堆叠的艺术效果。次说池沼的特点,并用“这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果”一句评述池沼与其他景致配合的艺术效果。句中的“这”指代的内容是______

2.对“生平多阅历,胸中有丘壑”应怎样理解?

3.“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术”中,“艺术”与“技术”能否调换,为什么?

4.文中所说“又是入画的一景”指的是什么?

5.选文很好地体现了说明文语言的准确与严密,你能从中举出一例来说明吗?

【参考答案】1.使游览者攀登的时候忘却苏州城市,只觉得身在山间。还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草。

2.平时见多识广,所以胸怀中有山水风景的形象,深知其中的趣味。

3.不能,因为一调换,就变成了强调技术而把建筑艺术放在了次要的位置,这与本段说明苏州园林艺术的中心不一致。

4.游览者看“鱼戏莲叶间”。

5.示例:“大多”引用活水,表明也有极少数不引用活水,这样说符合实际,表达准确。点拨:也可列举“往往”(四)①苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意。②高树与低树俯仰生姿。③落叶树与常绿树相间,花时不同的多种花树相间,这就一年四季不感到寂寞。④没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树:因为依据中国画的审美观点看,这是不足取的。⑤有几个园里有古老的藤萝,盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。⑥开花的时候满眼的珠光宝气,使游览者感到无限的繁华和欢悦,可是没法说出来。

1.这段文字的中心句是第 句。

2.对这段文字层次划分正确的是( )。

A.①ㄧ②③ㄧ④⑤⑥ B.①ㄧ②③④‖⑤⑥

C.①ㄧ②③‖④ㄧ⑤⑥ D.①ㄧ②③‖④⑤⑥

3.这段文字的说明顺序是( )。

A.从整体到部分 B.从主要到次要

C.从概括到具体 D.从原因到结果

4.本段中以苏州园林与 作比较,突出说明了 。

5.文中加黑词“多种”用得准确,简要说明这个词在句中的表达作用。

答: 。

【参考答案】1.①;2.D;3.C;4.外国花园苏州园林的民族特色。5.说明了苏州园林所栽种的花时不同的花树种类之多,这样才能收到“一年四季不感到寂寞”的效果。(五)选做题(1):

请以导游的身份介绍一下我们的学校(可以用一节课的时间作专门写作)

要求:1.抓准特点;2.按照一定的说明顺序;3.用3~4种说明方法;4.字数:不少于200字。(六)选做题(2)

绿地是城市之肺

绿地是城市之肺。科学测验表明,每人呼吸需氧量由150平方米的绿叶面积提供,也就是说每人须依靠一株枝叶繁茂的乔木的产氧量而得以健康生存。在绿树成荫的城区,空气中的细菌可减少3至6成,二氧化碳、二氧化氮、氟化氢等有害气体被绿色植物 、 、 ,灰尘减少10%至27%,城市噪音减弱。清洁、安静的绿色世界有利于心脏病、高血压、神经衰弱患者调养和康复,人均寿命可延长2至3岁。工作节奏不断加快的都市人,在园林化的环境中,中枢神经、呼吸、血流得到调节,视、听、嗅觉和思维的灵敏性得到增强。人的生命与绿树的生命本是交融一体的,绿树是人类生命之源。那些为眼前利益而肆意伐树毁绿的人们,可曾意识到他们的举动无异于操利刃戳杀自己的心肺,残害自己的身躯啊!据专家估算,我国某个大城市每年因呼吸系统疾病引起的工作日损失为620万个,经济损失达4亿元。如增加城市绿化,无疑可大大减少这笔损失。(六)选做题(2)

绿地是城市之肺

(1)选段的三个空格里,依次应填入的一组词语是( )

A.过滤、阻挡、吸收; B.过滤、吸收、阻挡;

C.吸收、阻挡、过滤; D.阻挡、过滤、吸收

(2)这段文字的中心句是: 。

(3)“据专家估算”中加粗词删去好不好?为什么?请作简要回答。

。

(4)文中画线句使用了列数据的说明方法,其作用是为了说明____________________________________。

(5)精读全文,请列举出城市绿地的作用。(至少答出6点)

。

(6)“人的生命与绿树的生命是交融在一起的”一句中“交融”一词能否换成“交织”?为什么?

。 【参考答案】(1)D;

(2)绿地是城市之肺;

(3)不好。删去“专家”的,就影响了说明内容的权威性、科学性。(只要能从说明效果、说明语言准确性的角度讲清原因,且言之成理即可);

(4)伐树毁绿危害健康,影响工作,以致造成经济损失;

(5)①提供氧气 ②减少细菌 ③吸收有害气体 ④减少灰尘 ⑤减弱城市噪音 ⑥有利于心脏病、高血压、神经衰弱者的调节和康复 ⑦调节中枢神经、呼吸、血流 ⑧增强视、听、嗅觉和思维的灵敏性 ⑨减少疾病引起的经济损失。(答出其中6点即可);

(6)不能。“交融”指组合在一起不可分;“交织”指合在一起是可分的。用“交融”更能体现人的生命与绿树生命的密切关系。谢谢大家

苏州园林甲江南。

——陈从周学科网闲步网狮园

刘国正

寒花瘦竹岸边生,

小阁回廊叠画屏。

我欲踱桥还却步,

一池倒影怕人惊。狮子林即景

(元)惟则

鸟啼花落水西东,柏子烟青芋火红。

人道我在城市里,我疑身在万山中。苏州园林叶圣陶(说明文) 1.一对一检查。用红笔批阅,错误的打,正确的打。

2.计分。总分10分,错一题扣0.1分。

3.签名并写上日期,交还作业本。

4.自己修改:用红笔修改做错的题。预习检查zxxkw学科网(1)给画横线的字注音,根据读音写汉字。

池沼(zhǎo)丘壑(hè)镂空(lòu)jiànshǎng(鉴赏)zhēnzhuó(斟酌)轩榭(xunxiè)模(mú)样 重峦叠嶂(zhàng)相间(jiàn)庸俗(yōng)蔷薇(qiángwēi)对称(chèn)

(2)借助工具书解释下列词语的意思。

自出心裁:谓出于自己心中的设计或筹划。多指诗文﹑技艺等的构思有独创性。

败笔:书画、诗文中的缺点﹑毛病。

嶙峋:形容山石峻峭、重叠、突兀的样子。

鉴赏:对艺术品或文物的欣赏和评价。

因地制宜:根据具体地形,设计或选择适合的事物。

斟酌:考虑事情、文字等是否可行或是否适当。

重峦叠嶂:重重的山峰,层层的峭壁。

标本:本文是指在某一类事物中可以作为代表的事物。预习检查 (3)叶圣陶(1894-1988)著名 家、 家。原名叶绍钧,江苏苏州人。有短篇小说集《 》《火灾》等,散文集《 》童话有《 》《稻草人》,长篇小说《倪焕之》,1925年五卅运动后创作了小说《夜》《多收了三五斗》等。他创作态度严谨,语言洗练优美,风格朴素自然,有“ ”

”之称。隔膜 脚步集 古代英雄的石像 优美的语

言艺术家 作 教育 学习目标

1. 感知苏州园林的图画美。

2. 学习抓住事物的特征进行说明的方法,分析由总到分的说明结构。

3.掌握由主要到次要的说明顺序。第一课时zxxkw自主学习

(一)整体感知:在预习的基础上,请你再朗读课文一遍,让后闭目想一想:苏州园林在各地园林中的地位是什么?作者是如何引出苏州园林的?

(二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?其总特征表现在哪些方面?

2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。

(二)理结构,析顺序

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。

2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的 结构来进行说明的?试按照这种结构给全文划分层次。说明中运用了怎样的说明顺序?第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决合作学习展示准备

(一)整体感知:在预习的基础上,请你再朗读渴课文一遍,让后闭目想一想:苏州园林在各地园林中的地位是什么(1组)?作者是如何引出苏州园林的?(7组)

(二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?(12组)其总特征表现在哪些方面?(8组)

2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。(2、9组)

(三)理结构,析顺序

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。(3、10组)

2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的结构来进行说明的? (4、11组)试按照这种结构给全文划分层次。说明中运用了怎样的说明顺序? (5、6组)展示点评

(一)整体感知:在预习的基础上,请你再朗读渴课文一遍,让后闭目想一想:苏州园林在各地园林中的地位是什么(1组2号)?作者是如何引出苏州园林的?(7组5号)

(二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?(12组3号发言,2号补充)其总特征表现在哪些方面?(8组2号,组长派1人补充)

2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。(2组2号、9组6号)

(三)理结构,析顺序

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。(3组4号、10组1号)

2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的结构来进行说明的?(4、11组2号)试按照这种结构给全文划分层次。(5组1号)说明中运用了怎样的说明顺序?(6组6号) (1)苏州园林在各地园林中的地位是什么?

苏州园林是我国各地园林的标本,各地园林或多或少都受到苏州园林的影响。标本地位决定了苏州园林值得鉴赏、不该错过,即:窥苏州园林之一斑,见各地园林之全豹!

(2)作者是如何引出苏州园林的?

作者用作比较的方法,通过与其他地方的园林比较,说明苏州园林是各地园林的标本。 (一)整体感知 (二)明对象,抓特征

1.本文的说明对象是什么?它的整体特征是什么?其总特征表现在哪些方面?

说明对象:苏州园林。

总体特征:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

具体表现:

(1)四个“讲究”:构成排比,暗示了下文(3~6自然段)具体说明内容。

(2)一个“一切”:“一切”既总结上文四个“讲究”,又为下文(7~9自然段)的埋下伏笔。 2.文中多次提到绘画,把绘画和园林建筑联系起来,以绘画原理分析园林建筑,或以园林建筑印证绘画原理,试找出几处加以简要说明。

(1)“而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。”

(2)“还在那儿布置几块玲珑的石头……这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。”

(3)“没有修剪得像宝塔那样的松柏……这是不足取的。”

(4)“有几个园里有古老的藤萝,盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。”

(5)“……苏州园林在每一个角落都注意图画美……给补上几竿竹子或几棵芭蕉。”

以上语句中所说的“画”“图画”,应该是指中国画。第1、3句的议论,是以中国画的审美观为依据的,而第2、4、5句作者随手摘取的几幅小景,我们觉得很熟悉,因为它们原是在中国画上常见的。【图片欣赏】(见后面)(二)明对象,抓特征每个角落的构图美假山池沼配合的艺术美门窗的图案美门窗的图案美建筑的色彩美花墙、廊子的层次美花草树木的映衬美(三)【理结构,析顺序】

1. 默读课文,勾画本文各段的中心句。

【参考资料】

(1)苏州园林是我国各地园林的标本,各地园林或多或少都受到苏州园林的影响。

(2)务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

(3)苏州园林可绝不讲究对称,好像故意避免似的。

(4)苏州园林里都有假山和池沼。

(5)苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意。

(6)游览苏州园林必然会注意到花墙和廊子。

(7)游览者必然也不会忽略另外一点,就是苏州园林在每一个角落都注意图画美。

(8)苏州园林里的门和窗,图案设计和雕镂琢磨功夫都是工艺美术的上品。

(9)苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。

(10)(结束语)说明文的中心句与支撑句

中心句:一段中表述段的中心意思的句子,常用概括或提示的方式来进行表述。在一般情况下一段只有一个中心句,可长可短,而以短句居多。中心句大多放在句首,有时放在段尾,给读者以鲜明的印象。在个别情况下才放在段中。陈述性的段落有时没有中心句,可综合概括出全段的中心意思。有时段中没有现成的中心句,但是有中心,可以通过阅读概括出来中心句。

支撑句:用来解释、发展、支持中心句的。支撑的方式很多,可以分述、可以作诠释、举例子、作比较,可以说明原因、结果和意义,可以引用资料作证,等等。中心句大多在段首少数在短尾极少在段中 2.根据你勾画的中心句,结合课文分析:本文运用了怎样的结构来进行说明的?试按照这种结构给全文划分层次。说明中运用了怎样的说明顺序?

A.课文结构:

(1)对苏州园林总的印象。(总)(总印象)

(2)介绍苏州园林的共同点。(总)(总特点)

(3)介绍建筑物的布局。(分)

(4)介绍假山池沼的艺术。(分)

(5)介绍花草树木的画意。(分)

(6)介绍花墙廊子的层次。(分)

(7)介绍细小角落的图画美。(分)

(8)介绍门窗的图案设计和雕镂的图案美。(分)

(9)介绍屋室的色彩美。(分)

(10)结束语。(总)

思考:

(1)课文的第3、4、5、6段内容与第2段是什么关系?你能找出与这些关系照应的句子吗?

(2)课文第7、8、9段分别写了什么内容?与中心有何关系

(3)划出文章的结构脉络,体会文章的说明顺序

(4)细读文章第4段,说出本段的说明中心及结构层次,体会说明顺序。“总-分-总”文章层次

依据本文的结构特点,可以有以下几种层次的分法(供参考):

第一种:

(一)(1-2)概括说明了苏州园林的重要地位和共同点

(二)(3-9)具体说明了苏州园林的共同点

(三)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。

第二种:

(一)(1)苏州园林在园林艺术中的重要地位。

(二)(2-9)从园林建筑设施的各个方面,说明了苏州园林图画美的总体特征。

(三)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。

第三种:

(一)(1)苏州园林在园林艺术中的重要地位。

(二) (2)介绍苏州园林的共同点。

(三)(3-9)从园林建筑设施的各个方面,说明了苏州园林图画美的总体特征。

(四)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。

第四种:

(一)(1)苏州园林在园林艺术中的重要地位。

(二)(2)介绍苏州园林的共同点。

1(3-6)围绕四个“讲究”分别加以具体说明

2(7-9)从园林角落、门窗图案、屋室装饰等方面说明也没有“欠美伤美的败笔”。

(三)(10)指出苏州园林的美还不止这些,以此结束全文,引人回味。一幅完美的图画大处讲究亭台轩榭的布局假山池沼的配合 花草树木的映衬近景远景的层次 小处注意园林角落的配置门窗图案的匠心色彩调配的协调容易注意

(主)不可忽视

(次)(总说)(分说)(处处入“画”)逻辑顺序说明顺序苏州园林 (一)练习册P38.“基础过关”1-4题

(二)1.总之,一切都要为构成________(完美、完整)的画面而存在,决不________(允许、容许)有欠美伤美的________(地方、败笔)。

2.大致说来,那些门和窗________(尽量、追求)工细而决不庸俗,即使________ (简单、简朴)而别具匠心。

3.诸如此类,无非要游览者________(虽然、即使)就极小范围的局部看,________ (但是、也)能得到美的享受。

4.谁________(如果、既然)要鉴赏我国的园林,苏州园林________(就、可)不该错过。

5.用图画来比方,对称的建筑是________(美术、图案)画,不是________(美术、图案)画,而园林是________(美术、图案)画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。作业布置 (三)设计者和匠师们因地制宜……没有一个不心里想着口里说着“如在画图中”的。

1.这段文字的说明对象是( )

A.设计者和匠师们修建成功的园林各各不同。

B.苏州园林的共同特点。

C.设计者和匠师们的一致追求。

D.苏州园林一切都要为构成完美的图画而存在。

2.说明对象的特征是( )

A.设计者和匠师们因地制宜,自出心裁。

B.务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

C.他们唯愿游览者得到“如在画图中”的实感。

D.苏州园林决不容许有欠美伤美的败笔。

3.这段文字可分为三层,请在原文中用“‖”标出层次,并写出层意。 4.这段文字的结构形式是( )

A.总──分 B.总──分──总 C.分──总

5.这段文字使用了 的说明方法。

6.文中加黑词“一切”“都”“决不”用得准确,简析它们的表达作用。

(四)仿句训练

(1)“苏州各个园林在不同之中有个共同点,似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的,他们讲究……讲究……讲究……讲究……总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。

要求:仿照本段,利用总分总的格式写一段话,要求分说部分用一组排比句。

(2)没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树:因为依据中国画的审美观点看,这是不足取的。

要求:利用分总式的格式写一段话,要求分说部分结构要整齐,冒号前后为因果关系。

学生任选一句仿写句子,然后选两位同学回答,其余同学评价。(一)练习册P38.“基础过关”1-4题

(二)1.完美、容许、败笔;2.尽量、简朴;3.即使、也;4.如果、就;5.图案、美术、美术。

(三)1.B;2.B;3.⑴ “……眼前总是一幅完美的图画。”概括指出苏州园林的共同特点。⑵ “为了达到这个目的……决不容许有欠美伤美的败笔。”介绍体现这一特点的四个方面。⑶ “他们唯愿……。”设计者和匠师们的成绩实现了他们的愿望。4.B;5.打比喻。6.十分准确的表示了苏州园林全部如此构成图画美,而绝无例外的情况。

(四)略参考答案学习目标

1. 理解本文作者运用作比较、举例子等说明方法说明事物特征的方法。

2.体会本文说明文语言的多样性

3.写作训练第二课时 1.一对一检查。用红笔批阅,错误的打,正确的打。

2.计分。总分10分,错一题扣0.1分。

3.签名并写上日期,交还作业本。

4.自己修改:用红笔修改做错的题。作业检查(一)析方法,品作用

1.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。它通过揭示概念来说明事物特征、本质及其规律性。为了把事物特征说清楚,或者把事理阐述明白,必须有相适应的说明方法。请首先阅读《说明文知识》,了解说明文的说明方法有哪些?各有什么作用?

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。

(二)品语言,感特点

说明文的语言要求简明、准确和生动。请仔细阅读课文,勾画本文语言简明、准确和生动的地方,体会本文语言特点。

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【示例】假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

【体会】句中“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,语言准确。

(三)第10自然段是否多余?自主学习第一步,就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步,一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决合作学习(一)析方法,品作用

1.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。它通过揭示概念来说明事物特征、本质及其规律性。为了把事物特征说清楚,或者把事理阐述明白,必须有相适应的说明方法。请首先阅读《说明文知识》,了解说明文的说明方法有哪些?各有什么作用? (第1-2组)

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。(第3-4组)

(二)品语言,感特点: 说明文的语言要求简明、准确和生动。请仔细阅读课文,勾画本文语言简明、准确和生动的地方,体会本文语言特点。

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。 (第5-7组)

【示例】假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

【体会】句中“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。 (第8-10组)

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,语言准确。

(三)第10自然段是否多余? (第11-14组)展示准备(一)析方法,品作用:1.说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。它通过揭示概念来说明事物特征、本质及其规律性。为了把事物特征说清楚,或者把事理阐述明白,必须有相适应的说明方法。请首先阅读《说明文知识》,了解说明文的说明方法有哪些?各有什么作用? (第1组3号,2组1号)

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。(第3组2号,4组4号)

(二)品语言,感特点: 说明文的语言要求简明、准确和生动。请仔细阅读课文,勾画本文语言简明、准确和生动的地方,体会本文语言特点。

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。(第5组1号,6组1号,7组2号)

【示例】假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

【体会】句中“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。 (第8-10组依次2、5、3号)

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,语言准确。

(三)第10自然段是否多余? (第0组1、4、7号)展示点评(一)析方法,品作用

2.结合你学到的说明文的说明方法的知识,分析本文运用了哪些说明方法?请举例说明。

本文采用的说明方法有以下几种:

① 作比较

“我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的……苏州园林可绝不讲究对称。”

“苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。”

【作比较】通过与同类及相关的事物作比较,显示彼此异同。容易突出被说明对象的特点。

②作引用

“……游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着‘如在画图中’的”。

【作引用】 ③举例子

“或者是重峦叠嶂,或者是几座小山配合着竹子花木,……”

“阶砌旁边栽几丛书带草。墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。”

【举例子】先介绍一种现象或说明一种道理,然后用具体例子作例证。增加文章可信度。

④列数字

“四扇、八扇、十二扇,综合起来看,谁都要赞叹这是高度的图画美。”

【列数字】从数量上说明事物的特征。通过数字获得对说明对象的准确了解,体现语言的准确性。

……(二)品语言,感特点

1.揣摩语句,理解语句丰富的内涵,体会本文表达方式灵活多变、语言简洁生动的特点(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【参考资料】(1)倘若要我说说总的印象,我觉得苏州园林是我国各地园林的标本。(“标本”在这里是什么意思?)

“标本”原指实物原样或经过整理、供学习研究时参考用的动物、植物、矿物。这里是典范、样本的意思。用这个词非常简练地说明苏州园林在各地园林中的重要地位以及对各地园林的广泛影响。

(2)谁如果要鉴赏我国的园林,苏州园林就不该错过。(后半句能否改为“谁就不该错过苏州园林”?)

不能,原句突出了“苏州园林”。

(3)总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。(去掉“一切”“决不”,可以吗?)

不能去掉,“一切”“决不”表示十分肯定的意思,强调苏州园林的总特点。 (4)假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。 (“艺术”与“技术”有什么区别?)

“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

(5)水面假如成河道模样,往往安排桥梁。(去掉“往往”好不好?)

去掉“往往”,使表达失去了分寸。原句强调“大多是这样,但又不全是”这一层意思。

(6)有几个园里有古老的藤罗,盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。开花的时候满眼的珠光宝气……(这个描写的句子有什么作用?)

这句子写出了藤萝争春的情景,烘托园林的繁华气氛,生机盎然,沁人耳目。 2.体会词语的准确运用(请按照“示例”,从文中再找几句体会)。

【示例】我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

【体会】此句中的“绝大部分”在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,体现了说明文语言的准确性。

【参考资料】(1)苏州园林据说有一百多处,我到过的不过十多处。

“据说”起限制作用,作者只是从别人那里得来的数据,没有具体考察苏州园林到底一共有多少,体现了说明文语言的准确性。

(2)似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪一个点上,眼前总是一幅完美的图画。

加点词用毋庸质疑的肯定语气,在于强调苏州园林具有图画美的特征,体现了说明文语言的准确性。 (3)我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的。

在范围上作了限制,意思是对称的建筑占多数,但不是全部,体现了说明文语言的准确性。

(4)至于池沼,大多引用活水。

限制说明了苏州园林里池沼引用活水的情况很普遍,占多数,但不是全部。体现了说明文语言的准确性。

(5)池沼或河道的边沿很少砌齐整的石岸。

起限制作用,意思是池沼或河道的边沿砌齐整的石岸的情况“少之有少”,但也并不排除个别情况。体现了说明文语言的准确性

(6)廊子大多是两边无所依傍的。

“大多”在数量上作了限制,意思“有很多”但并不排除个别情况。体现了说明文语言的准确性

(7)层次就更多了,几乎可以说把整个园林翻了一番。

“几乎”在程度上做了限制,意思是“差不多,接近于”,说话有分寸,体现了说明文语言的准确性。 (8)……苏州园林在每一个角落都注意图画美。

“每一个”强调了苏州园林图画美的特征体现在园林里的各个地方。体现了说明文语言的准确性

(9)苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。

“极少”一词限制了苏州园林对彩绘的使用“少之又少”,说话有分寸,体现了说明文语言的准确性。

(10)屋瓦和檐漏一律淡灰色。

“一律”极强的肯定口吻,强调了屋瓦和檐漏的颜色特点。与前文“极少使用彩绘”呼应,体现了说明文语言的准确性。

(11)东边有了一个亭子或者一道回廊,西边决不会来 一个同样的亭子或者一道同样的回廊。

“决不会”极强的肯定语气,强调了苏州园林决不讲究对称的特点。体现了说明文语言的准确性

(12)假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。

“艺术”是一种精神创造,是呈现个性的审美活动;而“技术”则是在长期重复劳动过程中获得的经验、知识或技巧。二者有层次的高下之分。 (三)第10自然段是否多余?

这一段交代说明,是不可忽视的结语。它总结了全文,给人以余味,再次激起了读者急于一游苏州园林的强烈欲望;也使行文缜密。作业布置

(一)练习册P38.“分析理解”8题。

(二)指出下列各句运用的说明方法。

(1)石拱桥的桥洞成弧形,就像虹。

(2)我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称。

(3)阶砌旁边栽几丛书带草。墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。

(4)赵州桥非常雄伟,全长50.82米……”

(5)……游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着“如在画图中”的。

【参考答案】(1)打比方 (2)作比较(3)举例子(4)列数字 (5)作引用(三)阅读:苏州园林里都有假山和池沼……游览者看“鱼戏莲叶间”,又是入画的一景。

1.本段可以分为两层,先说假山的堆叠。文中“______ __”一句从游览者的感受的角度突出了假山堆叠的艺术效果。次说池沼的特点,并用“这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果”一句评述池沼与其他景致配合的艺术效果。句中的“这”指代的内容是______

2.对“生平多阅历,胸中有丘壑”应怎样理解?

3.“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术”中,“艺术”与“技术”能否调换,为什么?

4.文中所说“又是入画的一景”指的是什么?

5.选文很好地体现了说明文语言的准确与严密,你能从中举出一例来说明吗?

【参考答案】1.使游览者攀登的时候忘却苏州城市,只觉得身在山间。还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草。

2.平时见多识广,所以胸怀中有山水风景的形象,深知其中的趣味。

3.不能,因为一调换,就变成了强调技术而把建筑艺术放在了次要的位置,这与本段说明苏州园林艺术的中心不一致。

4.游览者看“鱼戏莲叶间”。

5.示例:“大多”引用活水,表明也有极少数不引用活水,这样说符合实际,表达准确。点拨:也可列举“往往”(四)①苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意。②高树与低树俯仰生姿。③落叶树与常绿树相间,花时不同的多种花树相间,这就一年四季不感到寂寞。④没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树:因为依据中国画的审美观点看,这是不足取的。⑤有几个园里有古老的藤萝,盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。⑥开花的时候满眼的珠光宝气,使游览者感到无限的繁华和欢悦,可是没法说出来。

1.这段文字的中心句是第 句。

2.对这段文字层次划分正确的是( )。

A.①ㄧ②③ㄧ④⑤⑥ B.①ㄧ②③④‖⑤⑥

C.①ㄧ②③‖④ㄧ⑤⑥ D.①ㄧ②③‖④⑤⑥

3.这段文字的说明顺序是( )。

A.从整体到部分 B.从主要到次要

C.从概括到具体 D.从原因到结果

4.本段中以苏州园林与 作比较,突出说明了 。

5.文中加黑词“多种”用得准确,简要说明这个词在句中的表达作用。

答: 。

【参考答案】1.①;2.D;3.C;4.外国花园苏州园林的民族特色。5.说明了苏州园林所栽种的花时不同的花树种类之多,这样才能收到“一年四季不感到寂寞”的效果。(五)选做题(1):

请以导游的身份介绍一下我们的学校(可以用一节课的时间作专门写作)

要求:1.抓准特点;2.按照一定的说明顺序;3.用3~4种说明方法;4.字数:不少于200字。(六)选做题(2)

绿地是城市之肺

绿地是城市之肺。科学测验表明,每人呼吸需氧量由150平方米的绿叶面积提供,也就是说每人须依靠一株枝叶繁茂的乔木的产氧量而得以健康生存。在绿树成荫的城区,空气中的细菌可减少3至6成,二氧化碳、二氧化氮、氟化氢等有害气体被绿色植物 、 、 ,灰尘减少10%至27%,城市噪音减弱。清洁、安静的绿色世界有利于心脏病、高血压、神经衰弱患者调养和康复,人均寿命可延长2至3岁。工作节奏不断加快的都市人,在园林化的环境中,中枢神经、呼吸、血流得到调节,视、听、嗅觉和思维的灵敏性得到增强。人的生命与绿树的生命本是交融一体的,绿树是人类生命之源。那些为眼前利益而肆意伐树毁绿的人们,可曾意识到他们的举动无异于操利刃戳杀自己的心肺,残害自己的身躯啊!据专家估算,我国某个大城市每年因呼吸系统疾病引起的工作日损失为620万个,经济损失达4亿元。如增加城市绿化,无疑可大大减少这笔损失。(六)选做题(2)

绿地是城市之肺

(1)选段的三个空格里,依次应填入的一组词语是( )

A.过滤、阻挡、吸收; B.过滤、吸收、阻挡;

C.吸收、阻挡、过滤; D.阻挡、过滤、吸收

(2)这段文字的中心句是: 。

(3)“据专家估算”中加粗词删去好不好?为什么?请作简要回答。

。

(4)文中画线句使用了列数据的说明方法,其作用是为了说明____________________________________。

(5)精读全文,请列举出城市绿地的作用。(至少答出6点)

。

(6)“人的生命与绿树的生命是交融在一起的”一句中“交融”一词能否换成“交织”?为什么?

。 【参考答案】(1)D;

(2)绿地是城市之肺;

(3)不好。删去“专家”的,就影响了说明内容的权威性、科学性。(只要能从说明效果、说明语言准确性的角度讲清原因,且言之成理即可);

(4)伐树毁绿危害健康,影响工作,以致造成经济损失;

(5)①提供氧气 ②减少细菌 ③吸收有害气体 ④减少灰尘 ⑤减弱城市噪音 ⑥有利于心脏病、高血压、神经衰弱者的调节和康复 ⑦调节中枢神经、呼吸、血流 ⑧增强视、听、嗅觉和思维的灵敏性 ⑨减少疾病引起的经济损失。(答出其中6点即可);

(6)不能。“交融”指组合在一起不可分;“交织”指合在一起是可分的。用“交融”更能体现人的生命与绿树生命的密切关系。谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》