2023届中考历史热点专练 热点三 民本思想(精准扶贫和乡村振兴战略) 试题

文档属性

| 名称 | 2023届中考历史热点专练 热点三 民本思想(精准扶贫和乡村振兴战略) 试题 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-10 11:40:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

热点三 民本思想(精准扶贫和乡村振兴战略)

1.孔子说:“民以君为心,君以民为体;君以民存,亦以民亡。”据此可知,孔子主张( )

A.兼爱非攻 B.有教无类 C.以法治国 D.以民为本

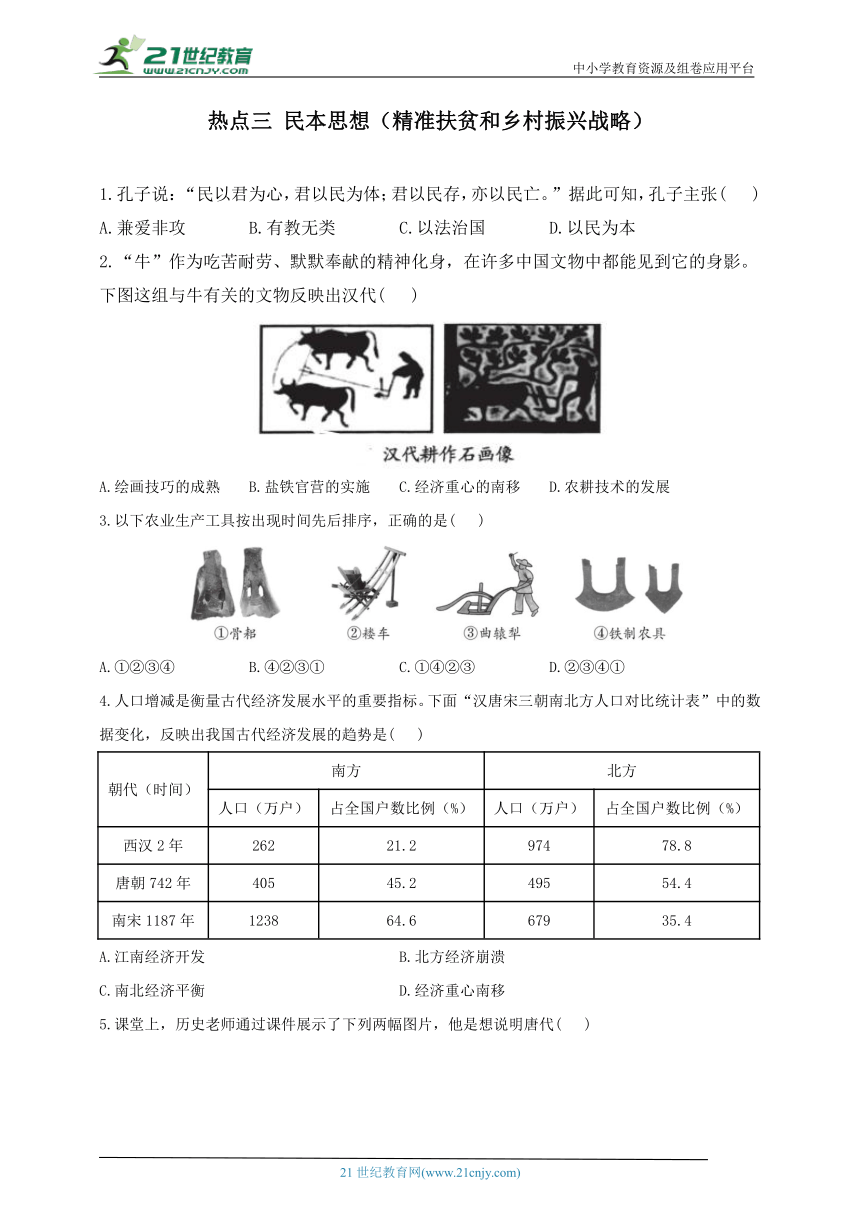

2.“牛”作为吃苦耐劳、默默奉献的精神化身,在许多中国文物中都能见到它的身影。下图这组与牛有关的文物反映出汉代( )

A.绘画技巧的成熟 B.盐铁官营的实施 C.经济重心的南移 D.农耕技术的发展

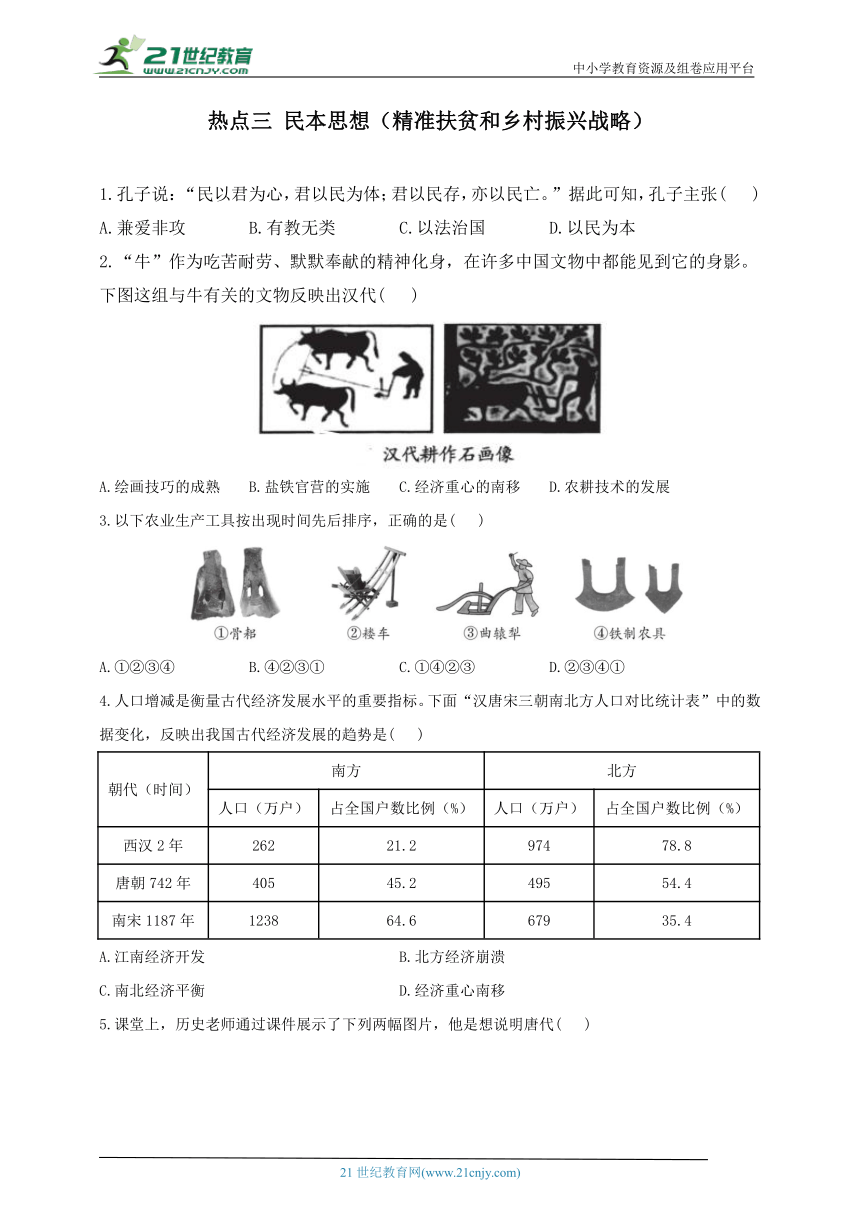

3.以下农业生产工具按出现时间先后排序,正确的是( )

A.①②③④ B.④②③① C.①④②③ D.②③④①

4.人口增减是衡量古代经济发展水平的重要指标。下面“汉唐宋三朝南北方人口对比统计表”中的数据变化,反映出我国古代经济发展的趋势是( )

朝代(时间) 南方 北方

人口(万户) 占全国户数比例(%) 人口(万户) 占全国户数比例(%)

西汉2年 262 21.2 974 78.8

唐朝742年 405 45.2 495 54.4

南宋1187年 1238 64.6 679 35.4

A.江南经济开发 B.北方经济崩溃

C.南北经济平衡 D.经济重心南移

5.课堂上,历史老师通过课件展示了下列两幅图片,他是想说明唐代( )

A.铁犁牛耕的出现 B.灌溉技术的提高

C.农业技术的进步 D.耕作方式的进步

6.元政府1273年刊刻《农桑辑要》,该书主要是针对北方农业生产特点而作;元灭南宋三十多年后,王祯的《农书》正式出版,它综合了黄河流域旱地农业技术和江南水田精细作业的经验,对南北农业技术和农具的异同进行了分析比较。农书内容的丰富主要得益于( )

A.国家逐步实现统一 B.水利工程广泛修建

C.城市商业日益繁荣 D.政府鼓励开垦荒地

7.下表所示纳税田亩数的变化反映了当时( )

时间 纳税田亩数比1683年增加的数量(%)

康熙五十一年(1712年) 23

雍正四年(1726年) 60

此时耕地面积已超过明末耕地面积百分之二十点六

A.精耕细作的推广 B.手工业技术提高

C.农业经济的发展 D.水利工程的兴修

8.《天朝田亩制度》规定:“凡分田,照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则分多,人寡则分寡,杂以九等。”这一规定反映出农民阶级( )

A.争权夺利缺乏远大的理想抱负 B.希望实现经济平均和政治平等

C.反封建土地所有制的强烈愿望 D.顺应发展资本主义的历史潮流

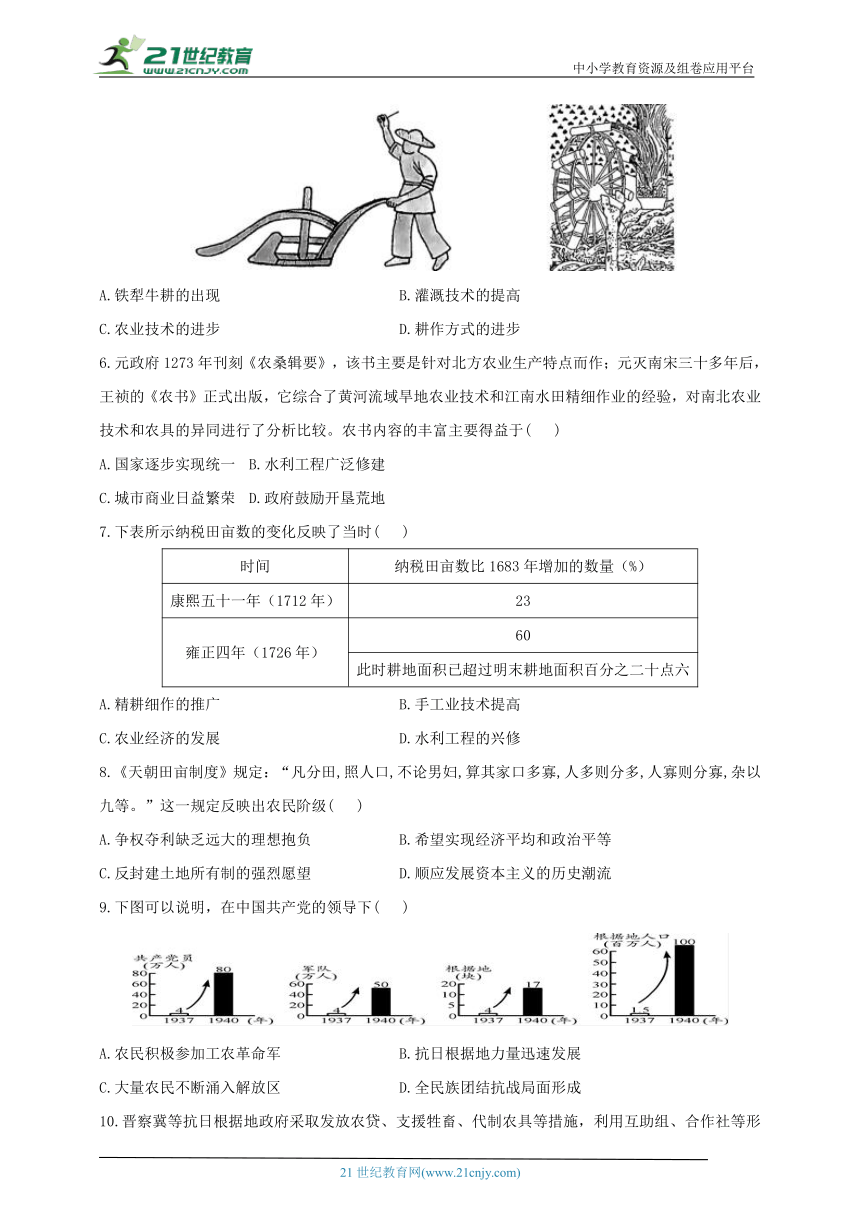

9.下图可以说明,在中国共产党的领导下( )

A.农民积极参加工农革命军 B.抗日根据地力量迅速发展

C.大量农民不断涌入解放区 D.全民族团结抗战局面形成

10.晋察冀等抗日根据地政府采取发放农贷、支援牲畜、代制农具等措施,利用互助组、合作社等形式帮助群众发展生产,大大提高了劳动生产率。由此可见,抗日根据地建设( )

A.形式不仅多样并且重视实效 B.体现了国共合作共同抗日

C.借鉴苏俄战时共产主义政策 D.为社会主义改造奠定基础

11.下列表格中的内容是中国共产党在不同时期的土地政策,这表明中国共产党( )

时期 土地政策

国共十年对立时期 打土豪,分田地

全民族抗战时期 地主减租减息、农民交租交息

人民解放战争时期 没收地主土地,实行耕者有其田

A.不断扩大农村革命根据地 B.逐步壮大解放区军事实力

C.重视发挥农民的革命作用 D.巩固抗日根据地民主政权

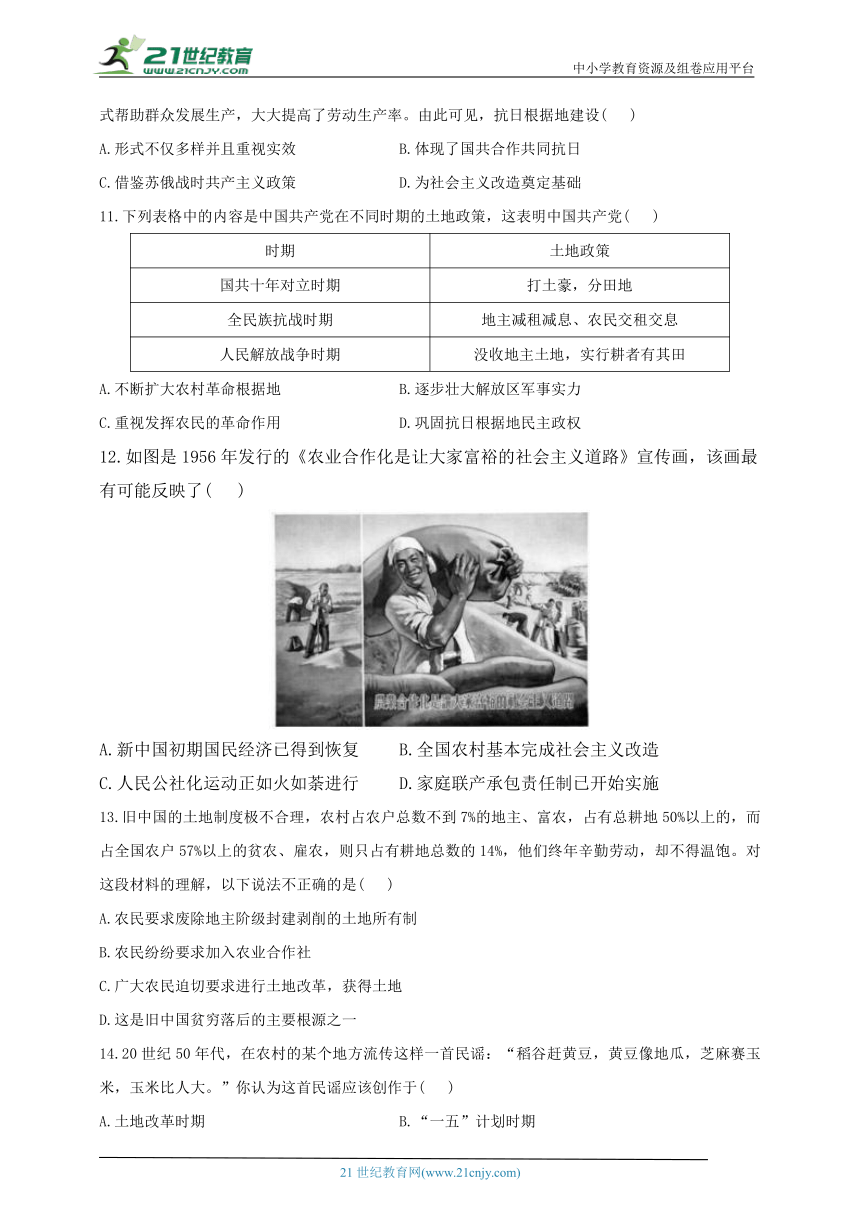

12.如图是1956年发行的《农业合作化是让大家富裕的社会主义道路》宣传画,该画最有可能反映了( )

A.新中国初期国民经济已得到恢复 B.全国农村基本完成社会主义改造

C.人民公社化运动正如火如荼进行 D.家庭联产承包责任制已开始实施

13.旧中国的土地制度极不合理,农村占农户总数不到7%的地主、富农,占有总耕地50%以上的,而占全国农户57%以上的贫农、雇农,则只占有耕地总数的14%,他们终年辛勤劳动,却不得温饱。对这段材料的理解,以下说法不正确的是( )

A.农民要求废除地主阶级封建剥削的土地所有制

B.农民纷纷要求加入农业合作社

C.广大农民迫切要求进行土地改革,获得土地

D.这是旧中国贫穷落后的主要根源之一

14.20世纪50年代,在农村的某个地方流传这样一首民谣:“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大。”你认为这首民谣应该创作于( )

A.土地改革时期 B.“一五”计划时期

C.“大跃进”时期 D.改革开放时期

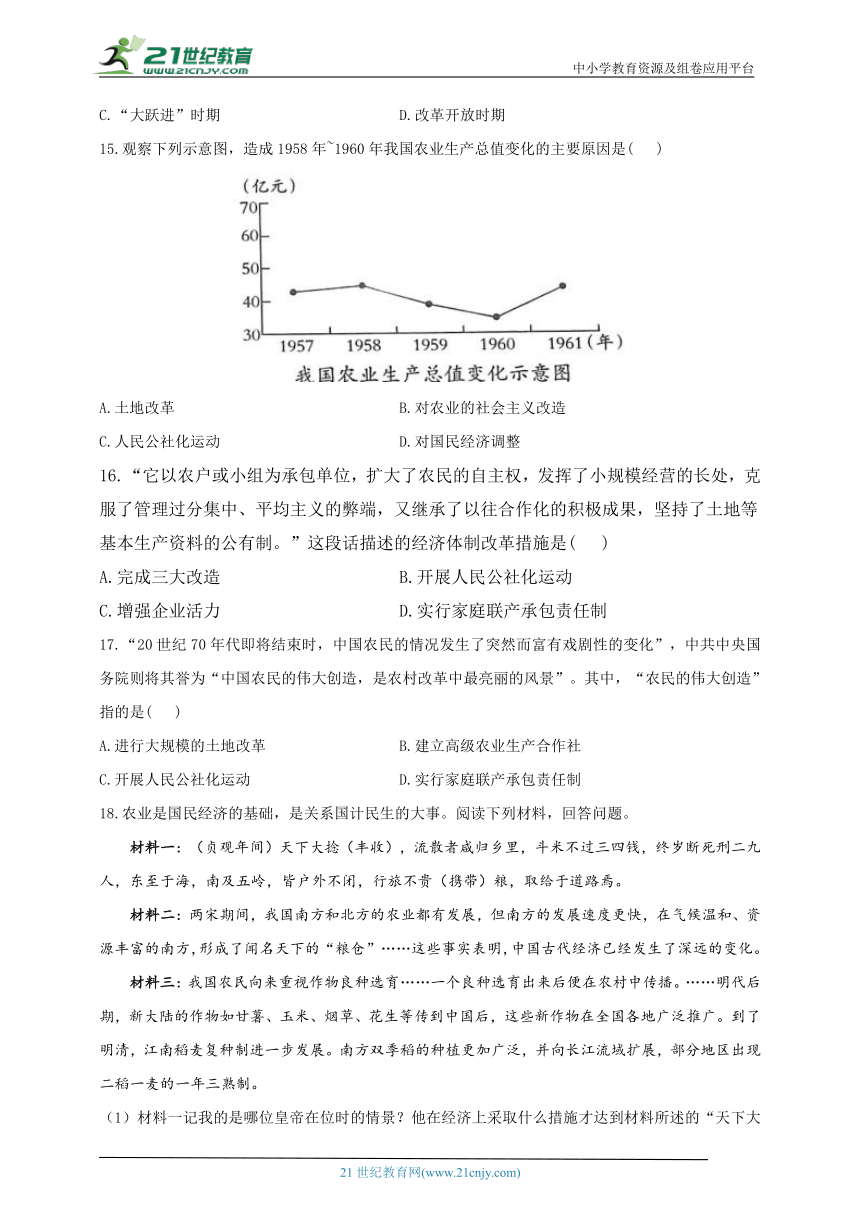

15.观察下列示意图,造成1958年~1960年我国农业生产总值变化的主要原因是( )

A.土地改革 B.对农业的社会主义改造

C.人民公社化运动 D.对国民经济调整

16.“它以农户或小组为承包单位,扩大了农民的自主权,发挥了小规模经营的长处,克服了管理过分集中、平均主义的弊端,又继承了以往合作化的积极成果,坚持了土地等基本生产资料的公有制。”这段话描述的经济体制改革措施是( )

A.完成三大改造 B.开展人民公社化运动

C.增强企业活力 D.实行家庭联产承包责任制

17.“20世纪70年代即将结束时,中国农民的情况发生了突然而富有戏剧性的变化”,中共中央国务院则将其誉为“中国农民的伟大创造,是农村改革中最亮丽的风景”。其中,“农民的伟大创造”指的是( )

A.进行大规模的土地改革 B.建立高级农业生产合作社

C.开展人民公社化运动 D.实行家庭联产承包责任制

18.农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。阅读下列材料,回答问题。

材料一:(贞观年间)天下大捻(丰收),流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑二九人,东至于海,南及五岭,皆户外不闭,行旅不贵(携带)粮,取给于道路焉。

材料二:两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”……这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化。

材料三:我国农民向来重视作物良种选育……一个良种选育出来后便在农村中传播。……明代后期,新大陆的作物如甘薯、玉米、烟草、花生等传到中国后,这些新作物在全国各地广泛推广。到了明清,江南稻麦复种制进一步发展。南方双季稻的种植更加广泛,并向长江流域扩展,部分地区出现二稻一麦的一年三熟制。

(1)材料一记我的是哪位皇帝在位时的情景?他在经济上采取什么措施才达到材料所述的“天下大稔”?

(2)如何理解材料二中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”?该变化的最后完成是什么时期?

(3)根据材料三,概括明朝时期农业发展的原因。

(4)根据上述材料并结合所学知识,分析促进我国古代农业经济发展的因素。

北京农业的起源、发展与现代化

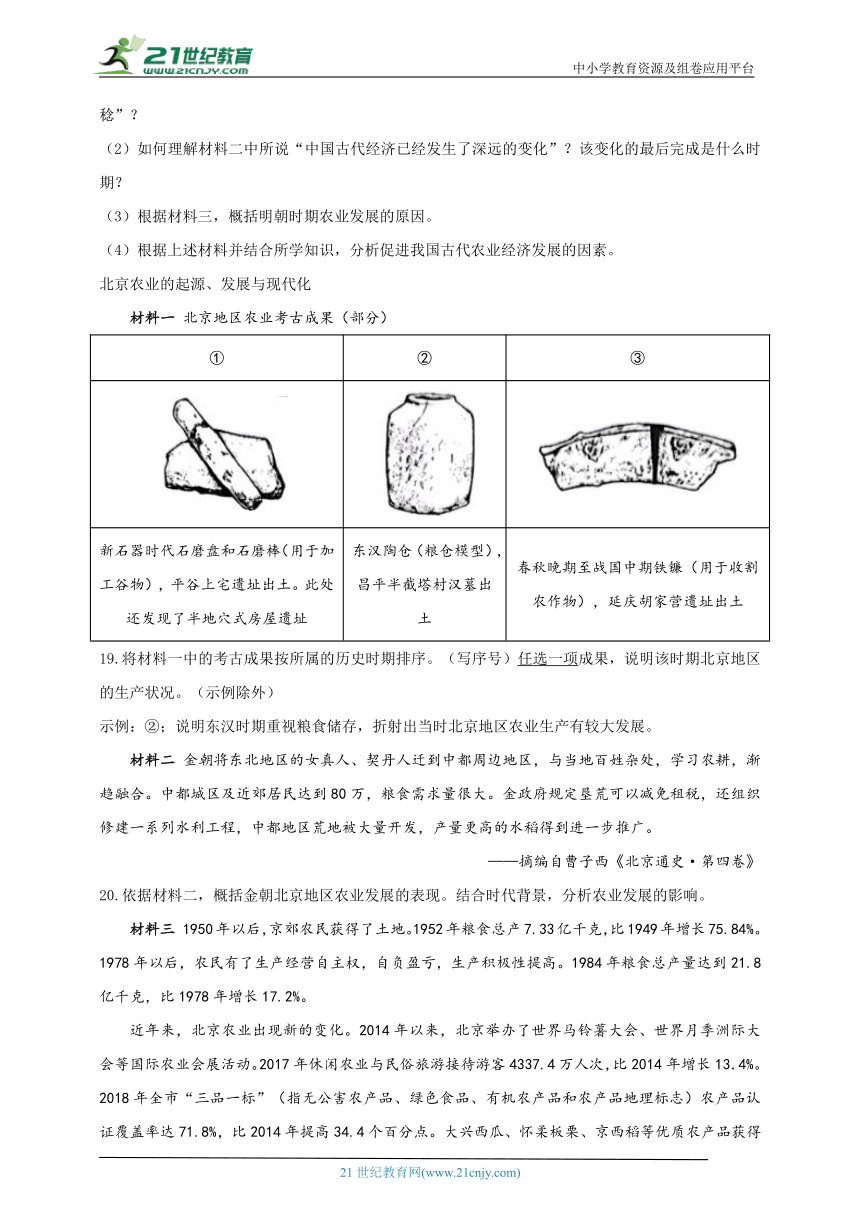

材料一 北京地区农业考古成果(部分)

① ② ③

新石器时代石磨盘和石磨棒(用于加工谷物),平谷上宅遗址出土。此处还发现了半地穴式房屋遗址 东汉陶仓(粮仓模型),昌平半截塔村汉墓出土 春秋晚期至战国中期铁镰(用于收割农作物),延庆胡家营遗址出土

19.将材料一中的考古成果按所属的历史时期排序。(写序号)任选一项成果,说明该时期北京地区的生产状况。(示例除外)

示例:②;说明东汉时期重视粮食储存,折射出当时北京地区农业生产有较大发展。

材料二 金朝将东北地区的女真人、契丹人迁到中都周边地区,与当地百姓杂处,学习农耕,渐趋融合。中都城区及近郊居民达到80万,粮食需求量很大。金政府规定垦荒可以减免租税,还组织修建一系列水利工程,中都地区荒地被大量开发,产量更高的水稻得到进一步推广。

——摘编自曹子西《北京通史·第四卷》

20.依据材料二,概括金朝北京地区农业发展的表现。结合时代背景,分析农业发展的影响。

材料三 1950年以后,京郊农民获得了土地。1952年粮食总产7.33亿千克,比1949年增长75.84%。1978年以后,农民有了生产经营自主权,自负盈亏,生产积极性提高。1984年粮食总产量达到21.8亿千克,比1978年增长17.2%。

近年来,北京农业出现新的变化。2014年以来,北京举办了世界马铃薯大会、世界月季洲际大会等国际农业会展活动。2017年休闲农业与民俗旅游接待游客4337.4万人次,比2014年增长13.4%。2018年全市“三品一标”(指无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)农产品认证覆盖率达71.8%,比2014年提高34.4个百分点。大兴西瓜、怀柔板栗、京西稻等优质农产品获得国家农产品地理标志认证。

——资料源自北京市统计局官网等

21.依据材料三并结合所学,从农业政策角度分别指出1949-1952年、1978年以后北京地区农业发展的原因。概括近年来北京地区农业的发展趋势。

22.阅读材料,完成下列要求:

材料一 土地改革的基本内容就是没收地主阶级的土地,分配给无地或少地的农民。这样,当作一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大、最彻底的改革。

——刘少奇《关于土地改革问题的报告》

材料二 土地改革后,农村经济基本上还是一家一户的小农经济,劳动生产率低下,假如任其自由发展,可能会导致农村贫富两极分化。如果不引导农民走组织起来的路,不仅不能改善农民的生活,而且农村也不可能为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等条件。

——《历史纵横》

材料三 安徽省风阳县农业生产三年三大步(如下表)

1980年产粮5.02亿千克 1981年产粮6.70亿千克 1982年产粮7.15亿千克

(1)据材料一并结合所学知识,指出新中国土地改革的法律依据、改革后土地制度的变化及土地改革对新中国政权的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“引导农民走组织起来的路”的途径及原则。

(3)据材料三并结合所学知识,指出安徽省凤阳县粮食产量呈现的趋势及这一趋势产生的原因。

(4)综合上述材料,简述你对我国农业政策制定或调整的认识。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据题干“民以君为心,君以民为体;君以民存,亦以民亡”可知,题干文字体现了孔子以民为本的主张,D项正确;兼爱、非攻是墨子的主张,排除A项;题干涉及的是君与民之间的关系,有教无类是孔子的教育主张,二者不符,排除B项;以法治国是战国时期法家代表人物韩非的主张,排除C项。故选:D。

2.答案:D

解析:汉代耕作石画像反映汉代农耕技术的发展,故D符合题意;材料中的绘画古朴自然,但技巧并不高超,排除A;材料与盐铁官营无关,排除B;汉代时期,我国经济重心尚未南移,排除C。故选D。

3.答案:C

解析:据所学知识可知,骨耜出现在河姆渡原始居民生活时期,耧车出现在西汉时期,曲辕犁出现在唐朝,铁制农具最早出现在春秋时期。①④②③排序正确,选项C符合题意;排除排序错误的ABD项。故选:C。

4.答案:D

解析:依据图表内容结合所学可知,表中数据变化反映出我国古代经济发展的趋势是经济重心南移。西汉时南方人口户数为262万户,到南宋时南方人口户数为1138万户,反映出我国南方人口呈上升趋势。北方人口占全国人口比例不断下降。经济重心南移与南北方的户数变化有密切的关系,表格能够说明经济重心的南移。D符合题意,ABC与题干表格无关。故选:D。

5.答案:C

6.答案:A

7.答案:C

解析:本题考查清朝农业经济的发展。根据题干表格可知,从1712年到1726年,纳税田亩数与1683年相比,呈现快速增长的趋势,且1726年的耕地面积已超过明末耕地面积百分之二十点六。结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故C项符合题意。题干表格反映了清朝前期耕地面积不断扩大,没有涉及精耕细作、兴修水利的内容,排除A、D项;题干表格反映了当时农业经济的发展,而不是手工业技术的提高,排除B项。故选C。

8.答案:C

解析:由“《天朝田亩制度》规定:‘凡分田,照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则分多,人寡则分寡,杂以九等’”可以看出,太平天国主张不分男女按人口平均分配土地,反映了农民阶级反封建土地所有制的强烈愿望。C符合题意。故选:C。

9.答案:B

解析:图示信息表明,从1937年到1940年,共产党员人数、人民军队人数、根据地数量、根据地人口数量都呈迅速上升的趋势。这说明抗日战争时期,在中国共产党的领导下,抗日根据地力量迅速发展。故B项正确。中国共产党的领导下抗日根据地的壮大,ACD不能从材料中得出,排除。故选:B。

10.答案:A

解析:本题考查抗日根据地的建设。根据题干材料可知,抗日根据地政府采取了发放农贷、支援牲畜、代制农具等措施,利用互助组、合作社等多种多样的形式帮助群众发展生产,大大提高了劳动生产率。由此可见,抗日根据地建设形式不仅多样并且重视实效,故A项符合题意。题干体现的是中国共产党领导下的抗日根据地建设,不能体现国共合作共同抗日,排除B项;苏俄战时共产主义政策在材料没有体现,排除C项;从题干“晋察冀等抗日根据地”可知,题干材料所处的时间为抗战时期,未涉及为新中国成立后的社会主义改造奠定基础,排除D项。故选A。

11.答案:C

解析:本题考查中国共产党在不同时期的土地政策。土地革命时期,中国共产党在革命根据地实行“打土豪,分田地”是为了争取农民参加革命;抗日战争时期,中国共产党实行“地主减租减息、农民交租交息”的土地政策是为了团结农民与地主阶级进行抗战;人民解放战争时期,中国共产党实行“没收地主土地,实行耕者有其田”的土地政策是为了争取农民支援解放战争。据此可知,中国共产党重视发挥农民的革命作用,故C正确。土地革命时期,在革命根据地实行“打土豪,分田地”,有利于扩大农村革命根据地;解放战争时期,实行“没收地主土地,实行耕者有其田”的土地政策,有利于壮大解放区军事实力;抗日战争时期,实行“地主减租减息、农民交租交息”的土地政策,有利于巩固抗日根据地民主政权,排除A、B、D。故选C。

12.答案:B

解析:根据材料“1956”“《农业合作化是让大家富裕的社会主义道路》”等信息,结合所学知识可知,1953-1956年我国进行了社会主义改造,其中在农业领域,把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。开始实行自愿互利的原则。先后经历了由农业互助组、初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段;1955年,全国掀起农业合作化高潮。1956年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。农业合作化运动完成了农业生产资料所有制的深刻变革,建立了社会主义公有制,B项正确;1952年,新中国初期的国民经济得到了恢复与发展,排除A项;人民公社化运动开始于1958年,排除C项;家庭联产承包责任制实行于1978年,排除D项。故选:B。

13.答案:B

解析:据“全国土地改革前在农村占农户总数不到10%的地主、富农,占有总耕地的50%以上,而占全国农户57%以上的贫农、雇农仅占有耕地总数的14%,”及所学知识可知,这种状况严重阻碍了中国社会的发展。解放前,半殖民地半封建的旧中国,仍然维持着封建土地制度,占农村人口不到10%的地主、富农,占有50%以上的土地。他们凭借占有的土地,残酷剥削和压迫农民。而占全国农户57%以上的贫农、雇农仅占有耕地总数的14%,他们终年辛勤劳动,受尽剥削,生活不得温饱。这种封建土地制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展。为改变这种状况,1950年6月,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,对新解放区进行土地改革。ACD是土地改革的背景,B是中国对农业社会主义改造时的现象,与材料无关。故选:B。

14.答案:C

解析:“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大”这首民歌应该创作于“大跃进”时期。由于党和人民对于我国社会主义所处的发展阶段认识不足,对如何建设社会主义缺乏经验,又急于求成,忽视了经济发展的客观规律。1958年发动的“大跃进”运动,导致以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风为标志的“左”倾错误泛滥。“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大”正是浮夸风的表现。故选C。

15.答案:C

解析:结合所学知识可知.20世纪50年代后期中国错误发动了“大跃进”和人民公社化运动,这是党在探索建设社会主义道路中的一次严重失误,再加上1959一1961年的三年自然灾害,国家和人民面临建国以来前所未有的严重经济困难,C项正确;土地改革开始于1950年,到1952年基本完成,排除A项;1955年下半年至1956年底,是农业社会主义改造的第三个阶段.也是农业合作化运动迅猛发展时期,对农业的社会主义改造实现了由个体所有制向社会主义集体所有制的转变,我国经济结构和政治状况发生了深刻变化,促进了整个社会主义改造和建设事业的发展,排除B项;“大跃进”和人民公社化运动导致了全国经济的严重混乱。1961年l月.党的八届九中全会正式提出了国民经济“调整、巩固,充实、提高”的八字方针,促进了经济的恢复和发展,排除D项,故选C项,

16.答案:D

解析:由材料“它以农户或小组为承包单位,扩大了农民的自主权,发挥了小规模经营的长处,克服了管理过分集中、平均主义的弊端”可知,“它”是指家庭联产承包责任制的实行,家庭联产承包责任制有利于发挥集体统一经营的优越性,有利于调动农民生产的积极性,适应我国农业特点和农村生产力发展水平等。故选:D。

17.答案:D

解析:A.依据所学知识可知,土地改革是1950年一1952年底。B.依据所学知识可知,二十世纪五十年代,三大改造时期建立高级农业生产合作社。C.依据所学知识可知,1958年,开始的“大跃进”和人民公社化运动。D.依据材料“20世纪70年代即将结束时,中国农民的伟大创造,是农村改革中最亮丽的风景”结合所学知识可知1978年,农村改革从安徽凤阳小岗村实行家庭联产承包责任制开始,他们实行分田包干到户,自负盈亏,激发了农民的生产积极性,促进了农村经济的发展。故选:D。

18.答案:(1)唐太宗统治时期的盛世局面;轻徭薄赋,注意减轻农民负担。

(2)经济重心的南移;南宋时完成。

(3)良种选育、高产作物的引进等。

(4)统治者的政策、先进的生产技术、高产的作物的引进、优越的自然条件等。

19.答案:排序:①③②;例如③;说明该时期北京地区铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,折射出当时北京地区农业生产力水平有较大提高。

解析:根据材料一,由“①新石器时代石磨盘和石磨棒……还发现了半地穴式房屋遗址”,可知与半坡时期相关;生活在距今约五六千年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟。他们居住在半地穴式圆形房屋里,过着定居生活,还饲养猪狗等动物,打猎、捕鱼,会制造彩陶和纺线、织布、制衣。由“②东汉陶仓”,可知与东汉时期相关;由“③春秋晚期至战国中期铁镰(用于收割农作物)”,可知与春秋晚期至战国中期铁制农具相关,春秋时期,我国开始出现铁农具和牛耕,战国时期,得到扩大、推广。铁农具和牛耕的推广,使土地的利用率和农作物产量显著提高。结合所学知识可知材料中考古成果按所属的历史时期排序应该是①③②;例如③;说明该时期北京地区铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,折射出当时北京地区农业生产力水平有较大提高。

20.答案:表现:学习农耕;垦荒可以减免租税,修建水利工程;荒地被大量开发,水稻进一步推广。影响:有利于北京地区成为当时的经济中心,进一步促进北京的发展,这为北京后来成为金朝的首都奠定了基础。

解析:根据材料二,由“学习农耕,渐趋融合。中都城区及近郊居民达到80万,粮食需求量很大”,可知学习农耕;由“金政府规定垦荒可以减免租税,还组织修建一系列水利工程”,可知垦荒可以减免租税,修建水利工程;由“中都地区荒地被大量开发,产量更高的水稻得到进一步推广”,可知荒地被大量开发,水稻进一步推广。因此金朝北京地区农业发展的表现是,学习农耕;垦荒可以减免租税,修建水利工程;荒地被大量开发,水稻进一步推广。金朝北京地区农业发展的影响,有利于北京地区成为当时的经济中心,进一步促进北京的发展,这为北京后来成为金朝的首都奠定了基础。

21.答案:原因:土地改革、家庭联产承包责任制。趋势:会展农业的发展;休闲农业与民俗旅游相结合,发展都市型现代农业等。

解析:根据材料三,由“1950年以后,京郊农民获得了土地。1952年粮食总产7.33亿千克,比1949年增长75.84%”,可知与土地改革相关,1950年开始的土地改革到1952年基本完成,巩固了新生的人民政权,大大解放了农村生产力,农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件;由“1978年以后,农民有了生产经营自主权,自负盈亏,生产积极性提高”,可知与家庭联产承包责任制相关;结合所学知识可知,1978年,安徽凤阳小岗村农民实行家庭联产承包责任制,分田包产到户,自负盈亏。扩大了农民生产的自主权,激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。因此从农业政策角度分别指出1949—1952年、1978年以后北京地区农业发展的原因是土地改革、家庭联产承包责任制。由“2014年以来,北京举办了世界马铃薯大会、世界月季洲际大会等国际农业会展活动”,可知是会展农业的发展;由“2017年休闲农业与民俗旅游接待游客4337.4万人次,比2014年增长13.4%”,可知休闲农业与民俗旅游相结合,发展都市型现代农业。因此近年来北京地区农业的发展趋势是会展农业的发展;休闲农业与民俗旅游相结合,发展都市型现代农业等。

22.答案:(1)法律依据:《中华人民共和国土地改革法》。

制度变化:由封建剥削(地主)的土地所有制改变为农民的土地所有制。

影响:使人民政权更加巩固。

(2)途径:参加农业生产合作社或农业生产合作化运动。原则:自愿互利。

(3)趋势:上升或增长或提高等。

原因:家庭联产承包责任制的实施或包干到户、自负盈亏。

(4)认识:农业政策的制定或调整要适应生产力发展的要求;要有利于调动农民的生产积极性;要维护农民的利益,得到农民的拥护等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

热点三 民本思想(精准扶贫和乡村振兴战略)

1.孔子说:“民以君为心,君以民为体;君以民存,亦以民亡。”据此可知,孔子主张( )

A.兼爱非攻 B.有教无类 C.以法治国 D.以民为本

2.“牛”作为吃苦耐劳、默默奉献的精神化身,在许多中国文物中都能见到它的身影。下图这组与牛有关的文物反映出汉代( )

A.绘画技巧的成熟 B.盐铁官营的实施 C.经济重心的南移 D.农耕技术的发展

3.以下农业生产工具按出现时间先后排序,正确的是( )

A.①②③④ B.④②③① C.①④②③ D.②③④①

4.人口增减是衡量古代经济发展水平的重要指标。下面“汉唐宋三朝南北方人口对比统计表”中的数据变化,反映出我国古代经济发展的趋势是( )

朝代(时间) 南方 北方

人口(万户) 占全国户数比例(%) 人口(万户) 占全国户数比例(%)

西汉2年 262 21.2 974 78.8

唐朝742年 405 45.2 495 54.4

南宋1187年 1238 64.6 679 35.4

A.江南经济开发 B.北方经济崩溃

C.南北经济平衡 D.经济重心南移

5.课堂上,历史老师通过课件展示了下列两幅图片,他是想说明唐代( )

A.铁犁牛耕的出现 B.灌溉技术的提高

C.农业技术的进步 D.耕作方式的进步

6.元政府1273年刊刻《农桑辑要》,该书主要是针对北方农业生产特点而作;元灭南宋三十多年后,王祯的《农书》正式出版,它综合了黄河流域旱地农业技术和江南水田精细作业的经验,对南北农业技术和农具的异同进行了分析比较。农书内容的丰富主要得益于( )

A.国家逐步实现统一 B.水利工程广泛修建

C.城市商业日益繁荣 D.政府鼓励开垦荒地

7.下表所示纳税田亩数的变化反映了当时( )

时间 纳税田亩数比1683年增加的数量(%)

康熙五十一年(1712年) 23

雍正四年(1726年) 60

此时耕地面积已超过明末耕地面积百分之二十点六

A.精耕细作的推广 B.手工业技术提高

C.农业经济的发展 D.水利工程的兴修

8.《天朝田亩制度》规定:“凡分田,照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则分多,人寡则分寡,杂以九等。”这一规定反映出农民阶级( )

A.争权夺利缺乏远大的理想抱负 B.希望实现经济平均和政治平等

C.反封建土地所有制的强烈愿望 D.顺应发展资本主义的历史潮流

9.下图可以说明,在中国共产党的领导下( )

A.农民积极参加工农革命军 B.抗日根据地力量迅速发展

C.大量农民不断涌入解放区 D.全民族团结抗战局面形成

10.晋察冀等抗日根据地政府采取发放农贷、支援牲畜、代制农具等措施,利用互助组、合作社等形式帮助群众发展生产,大大提高了劳动生产率。由此可见,抗日根据地建设( )

A.形式不仅多样并且重视实效 B.体现了国共合作共同抗日

C.借鉴苏俄战时共产主义政策 D.为社会主义改造奠定基础

11.下列表格中的内容是中国共产党在不同时期的土地政策,这表明中国共产党( )

时期 土地政策

国共十年对立时期 打土豪,分田地

全民族抗战时期 地主减租减息、农民交租交息

人民解放战争时期 没收地主土地,实行耕者有其田

A.不断扩大农村革命根据地 B.逐步壮大解放区军事实力

C.重视发挥农民的革命作用 D.巩固抗日根据地民主政权

12.如图是1956年发行的《农业合作化是让大家富裕的社会主义道路》宣传画,该画最有可能反映了( )

A.新中国初期国民经济已得到恢复 B.全国农村基本完成社会主义改造

C.人民公社化运动正如火如荼进行 D.家庭联产承包责任制已开始实施

13.旧中国的土地制度极不合理,农村占农户总数不到7%的地主、富农,占有总耕地50%以上的,而占全国农户57%以上的贫农、雇农,则只占有耕地总数的14%,他们终年辛勤劳动,却不得温饱。对这段材料的理解,以下说法不正确的是( )

A.农民要求废除地主阶级封建剥削的土地所有制

B.农民纷纷要求加入农业合作社

C.广大农民迫切要求进行土地改革,获得土地

D.这是旧中国贫穷落后的主要根源之一

14.20世纪50年代,在农村的某个地方流传这样一首民谣:“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大。”你认为这首民谣应该创作于( )

A.土地改革时期 B.“一五”计划时期

C.“大跃进”时期 D.改革开放时期

15.观察下列示意图,造成1958年~1960年我国农业生产总值变化的主要原因是( )

A.土地改革 B.对农业的社会主义改造

C.人民公社化运动 D.对国民经济调整

16.“它以农户或小组为承包单位,扩大了农民的自主权,发挥了小规模经营的长处,克服了管理过分集中、平均主义的弊端,又继承了以往合作化的积极成果,坚持了土地等基本生产资料的公有制。”这段话描述的经济体制改革措施是( )

A.完成三大改造 B.开展人民公社化运动

C.增强企业活力 D.实行家庭联产承包责任制

17.“20世纪70年代即将结束时,中国农民的情况发生了突然而富有戏剧性的变化”,中共中央国务院则将其誉为“中国农民的伟大创造,是农村改革中最亮丽的风景”。其中,“农民的伟大创造”指的是( )

A.进行大规模的土地改革 B.建立高级农业生产合作社

C.开展人民公社化运动 D.实行家庭联产承包责任制

18.农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。阅读下列材料,回答问题。

材料一:(贞观年间)天下大捻(丰收),流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑二九人,东至于海,南及五岭,皆户外不闭,行旅不贵(携带)粮,取给于道路焉。

材料二:两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”……这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化。

材料三:我国农民向来重视作物良种选育……一个良种选育出来后便在农村中传播。……明代后期,新大陆的作物如甘薯、玉米、烟草、花生等传到中国后,这些新作物在全国各地广泛推广。到了明清,江南稻麦复种制进一步发展。南方双季稻的种植更加广泛,并向长江流域扩展,部分地区出现二稻一麦的一年三熟制。

(1)材料一记我的是哪位皇帝在位时的情景?他在经济上采取什么措施才达到材料所述的“天下大稔”?

(2)如何理解材料二中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”?该变化的最后完成是什么时期?

(3)根据材料三,概括明朝时期农业发展的原因。

(4)根据上述材料并结合所学知识,分析促进我国古代农业经济发展的因素。

北京农业的起源、发展与现代化

材料一 北京地区农业考古成果(部分)

① ② ③

新石器时代石磨盘和石磨棒(用于加工谷物),平谷上宅遗址出土。此处还发现了半地穴式房屋遗址 东汉陶仓(粮仓模型),昌平半截塔村汉墓出土 春秋晚期至战国中期铁镰(用于收割农作物),延庆胡家营遗址出土

19.将材料一中的考古成果按所属的历史时期排序。(写序号)任选一项成果,说明该时期北京地区的生产状况。(示例除外)

示例:②;说明东汉时期重视粮食储存,折射出当时北京地区农业生产有较大发展。

材料二 金朝将东北地区的女真人、契丹人迁到中都周边地区,与当地百姓杂处,学习农耕,渐趋融合。中都城区及近郊居民达到80万,粮食需求量很大。金政府规定垦荒可以减免租税,还组织修建一系列水利工程,中都地区荒地被大量开发,产量更高的水稻得到进一步推广。

——摘编自曹子西《北京通史·第四卷》

20.依据材料二,概括金朝北京地区农业发展的表现。结合时代背景,分析农业发展的影响。

材料三 1950年以后,京郊农民获得了土地。1952年粮食总产7.33亿千克,比1949年增长75.84%。1978年以后,农民有了生产经营自主权,自负盈亏,生产积极性提高。1984年粮食总产量达到21.8亿千克,比1978年增长17.2%。

近年来,北京农业出现新的变化。2014年以来,北京举办了世界马铃薯大会、世界月季洲际大会等国际农业会展活动。2017年休闲农业与民俗旅游接待游客4337.4万人次,比2014年增长13.4%。2018年全市“三品一标”(指无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)农产品认证覆盖率达71.8%,比2014年提高34.4个百分点。大兴西瓜、怀柔板栗、京西稻等优质农产品获得国家农产品地理标志认证。

——资料源自北京市统计局官网等

21.依据材料三并结合所学,从农业政策角度分别指出1949-1952年、1978年以后北京地区农业发展的原因。概括近年来北京地区农业的发展趋势。

22.阅读材料,完成下列要求:

材料一 土地改革的基本内容就是没收地主阶级的土地,分配给无地或少地的农民。这样,当作一个阶级来说,就在社会上废除了地主这一阶级,把封建剥削的土地所有制改变为农民的土地所有制。这种改革,诚然是中国历史上几千年来一次最大、最彻底的改革。

——刘少奇《关于土地改革问题的报告》

材料二 土地改革后,农村经济基本上还是一家一户的小农经济,劳动生产率低下,假如任其自由发展,可能会导致农村贫富两极分化。如果不引导农民走组织起来的路,不仅不能改善农民的生活,而且农村也不可能为工业的发展提供必要的商品、粮食、轻工业原料等条件。

——《历史纵横》

材料三 安徽省风阳县农业生产三年三大步(如下表)

1980年产粮5.02亿千克 1981年产粮6.70亿千克 1982年产粮7.15亿千克

(1)据材料一并结合所学知识,指出新中国土地改革的法律依据、改革后土地制度的变化及土地改革对新中国政权的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“引导农民走组织起来的路”的途径及原则。

(3)据材料三并结合所学知识,指出安徽省凤阳县粮食产量呈现的趋势及这一趋势产生的原因。

(4)综合上述材料,简述你对我国农业政策制定或调整的认识。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据题干“民以君为心,君以民为体;君以民存,亦以民亡”可知,题干文字体现了孔子以民为本的主张,D项正确;兼爱、非攻是墨子的主张,排除A项;题干涉及的是君与民之间的关系,有教无类是孔子的教育主张,二者不符,排除B项;以法治国是战国时期法家代表人物韩非的主张,排除C项。故选:D。

2.答案:D

解析:汉代耕作石画像反映汉代农耕技术的发展,故D符合题意;材料中的绘画古朴自然,但技巧并不高超,排除A;材料与盐铁官营无关,排除B;汉代时期,我国经济重心尚未南移,排除C。故选D。

3.答案:C

解析:据所学知识可知,骨耜出现在河姆渡原始居民生活时期,耧车出现在西汉时期,曲辕犁出现在唐朝,铁制农具最早出现在春秋时期。①④②③排序正确,选项C符合题意;排除排序错误的ABD项。故选:C。

4.答案:D

解析:依据图表内容结合所学可知,表中数据变化反映出我国古代经济发展的趋势是经济重心南移。西汉时南方人口户数为262万户,到南宋时南方人口户数为1138万户,反映出我国南方人口呈上升趋势。北方人口占全国人口比例不断下降。经济重心南移与南北方的户数变化有密切的关系,表格能够说明经济重心的南移。D符合题意,ABC与题干表格无关。故选:D。

5.答案:C

6.答案:A

7.答案:C

解析:本题考查清朝农业经济的发展。根据题干表格可知,从1712年到1726年,纳税田亩数与1683年相比,呈现快速增长的趋势,且1726年的耕地面积已超过明末耕地面积百分之二十点六。结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故C项符合题意。题干表格反映了清朝前期耕地面积不断扩大,没有涉及精耕细作、兴修水利的内容,排除A、D项;题干表格反映了当时农业经济的发展,而不是手工业技术的提高,排除B项。故选C。

8.答案:C

解析:由“《天朝田亩制度》规定:‘凡分田,照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则分多,人寡则分寡,杂以九等’”可以看出,太平天国主张不分男女按人口平均分配土地,反映了农民阶级反封建土地所有制的强烈愿望。C符合题意。故选:C。

9.答案:B

解析:图示信息表明,从1937年到1940年,共产党员人数、人民军队人数、根据地数量、根据地人口数量都呈迅速上升的趋势。这说明抗日战争时期,在中国共产党的领导下,抗日根据地力量迅速发展。故B项正确。中国共产党的领导下抗日根据地的壮大,ACD不能从材料中得出,排除。故选:B。

10.答案:A

解析:本题考查抗日根据地的建设。根据题干材料可知,抗日根据地政府采取了发放农贷、支援牲畜、代制农具等措施,利用互助组、合作社等多种多样的形式帮助群众发展生产,大大提高了劳动生产率。由此可见,抗日根据地建设形式不仅多样并且重视实效,故A项符合题意。题干体现的是中国共产党领导下的抗日根据地建设,不能体现国共合作共同抗日,排除B项;苏俄战时共产主义政策在材料没有体现,排除C项;从题干“晋察冀等抗日根据地”可知,题干材料所处的时间为抗战时期,未涉及为新中国成立后的社会主义改造奠定基础,排除D项。故选A。

11.答案:C

解析:本题考查中国共产党在不同时期的土地政策。土地革命时期,中国共产党在革命根据地实行“打土豪,分田地”是为了争取农民参加革命;抗日战争时期,中国共产党实行“地主减租减息、农民交租交息”的土地政策是为了团结农民与地主阶级进行抗战;人民解放战争时期,中国共产党实行“没收地主土地,实行耕者有其田”的土地政策是为了争取农民支援解放战争。据此可知,中国共产党重视发挥农民的革命作用,故C正确。土地革命时期,在革命根据地实行“打土豪,分田地”,有利于扩大农村革命根据地;解放战争时期,实行“没收地主土地,实行耕者有其田”的土地政策,有利于壮大解放区军事实力;抗日战争时期,实行“地主减租减息、农民交租交息”的土地政策,有利于巩固抗日根据地民主政权,排除A、B、D。故选C。

12.答案:B

解析:根据材料“1956”“《农业合作化是让大家富裕的社会主义道路》”等信息,结合所学知识可知,1953-1956年我国进行了社会主义改造,其中在农业领域,把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。开始实行自愿互利的原则。先后经历了由农业互助组、初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段;1955年,全国掀起农业合作化高潮。1956年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。农业合作化运动完成了农业生产资料所有制的深刻变革,建立了社会主义公有制,B项正确;1952年,新中国初期的国民经济得到了恢复与发展,排除A项;人民公社化运动开始于1958年,排除C项;家庭联产承包责任制实行于1978年,排除D项。故选:B。

13.答案:B

解析:据“全国土地改革前在农村占农户总数不到10%的地主、富农,占有总耕地的50%以上,而占全国农户57%以上的贫农、雇农仅占有耕地总数的14%,”及所学知识可知,这种状况严重阻碍了中国社会的发展。解放前,半殖民地半封建的旧中国,仍然维持着封建土地制度,占农村人口不到10%的地主、富农,占有50%以上的土地。他们凭借占有的土地,残酷剥削和压迫农民。而占全国农户57%以上的贫农、雇农仅占有耕地总数的14%,他们终年辛勤劳动,受尽剥削,生活不得温饱。这种封建土地制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展。为改变这种状况,1950年6月,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,对新解放区进行土地改革。ACD是土地改革的背景,B是中国对农业社会主义改造时的现象,与材料无关。故选:B。

14.答案:C

解析:“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大”这首民歌应该创作于“大跃进”时期。由于党和人民对于我国社会主义所处的发展阶段认识不足,对如何建设社会主义缺乏经验,又急于求成,忽视了经济发展的客观规律。1958年发动的“大跃进”运动,导致以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风为标志的“左”倾错误泛滥。“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大”正是浮夸风的表现。故选C。

15.答案:C

解析:结合所学知识可知.20世纪50年代后期中国错误发动了“大跃进”和人民公社化运动,这是党在探索建设社会主义道路中的一次严重失误,再加上1959一1961年的三年自然灾害,国家和人民面临建国以来前所未有的严重经济困难,C项正确;土地改革开始于1950年,到1952年基本完成,排除A项;1955年下半年至1956年底,是农业社会主义改造的第三个阶段.也是农业合作化运动迅猛发展时期,对农业的社会主义改造实现了由个体所有制向社会主义集体所有制的转变,我国经济结构和政治状况发生了深刻变化,促进了整个社会主义改造和建设事业的发展,排除B项;“大跃进”和人民公社化运动导致了全国经济的严重混乱。1961年l月.党的八届九中全会正式提出了国民经济“调整、巩固,充实、提高”的八字方针,促进了经济的恢复和发展,排除D项,故选C项,

16.答案:D

解析:由材料“它以农户或小组为承包单位,扩大了农民的自主权,发挥了小规模经营的长处,克服了管理过分集中、平均主义的弊端”可知,“它”是指家庭联产承包责任制的实行,家庭联产承包责任制有利于发挥集体统一经营的优越性,有利于调动农民生产的积极性,适应我国农业特点和农村生产力发展水平等。故选:D。

17.答案:D

解析:A.依据所学知识可知,土地改革是1950年一1952年底。B.依据所学知识可知,二十世纪五十年代,三大改造时期建立高级农业生产合作社。C.依据所学知识可知,1958年,开始的“大跃进”和人民公社化运动。D.依据材料“20世纪70年代即将结束时,中国农民的伟大创造,是农村改革中最亮丽的风景”结合所学知识可知1978年,农村改革从安徽凤阳小岗村实行家庭联产承包责任制开始,他们实行分田包干到户,自负盈亏,激发了农民的生产积极性,促进了农村经济的发展。故选:D。

18.答案:(1)唐太宗统治时期的盛世局面;轻徭薄赋,注意减轻农民负担。

(2)经济重心的南移;南宋时完成。

(3)良种选育、高产作物的引进等。

(4)统治者的政策、先进的生产技术、高产的作物的引进、优越的自然条件等。

19.答案:排序:①③②;例如③;说明该时期北京地区铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,折射出当时北京地区农业生产力水平有较大提高。

解析:根据材料一,由“①新石器时代石磨盘和石磨棒……还发现了半地穴式房屋遗址”,可知与半坡时期相关;生活在距今约五六千年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟。他们居住在半地穴式圆形房屋里,过着定居生活,还饲养猪狗等动物,打猎、捕鱼,会制造彩陶和纺线、织布、制衣。由“②东汉陶仓”,可知与东汉时期相关;由“③春秋晚期至战国中期铁镰(用于收割农作物)”,可知与春秋晚期至战国中期铁制农具相关,春秋时期,我国开始出现铁农具和牛耕,战国时期,得到扩大、推广。铁农具和牛耕的推广,使土地的利用率和农作物产量显著提高。结合所学知识可知材料中考古成果按所属的历史时期排序应该是①③②;例如③;说明该时期北京地区铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,折射出当时北京地区农业生产力水平有较大提高。

20.答案:表现:学习农耕;垦荒可以减免租税,修建水利工程;荒地被大量开发,水稻进一步推广。影响:有利于北京地区成为当时的经济中心,进一步促进北京的发展,这为北京后来成为金朝的首都奠定了基础。

解析:根据材料二,由“学习农耕,渐趋融合。中都城区及近郊居民达到80万,粮食需求量很大”,可知学习农耕;由“金政府规定垦荒可以减免租税,还组织修建一系列水利工程”,可知垦荒可以减免租税,修建水利工程;由“中都地区荒地被大量开发,产量更高的水稻得到进一步推广”,可知荒地被大量开发,水稻进一步推广。因此金朝北京地区农业发展的表现是,学习农耕;垦荒可以减免租税,修建水利工程;荒地被大量开发,水稻进一步推广。金朝北京地区农业发展的影响,有利于北京地区成为当时的经济中心,进一步促进北京的发展,这为北京后来成为金朝的首都奠定了基础。

21.答案:原因:土地改革、家庭联产承包责任制。趋势:会展农业的发展;休闲农业与民俗旅游相结合,发展都市型现代农业等。

解析:根据材料三,由“1950年以后,京郊农民获得了土地。1952年粮食总产7.33亿千克,比1949年增长75.84%”,可知与土地改革相关,1950年开始的土地改革到1952年基本完成,巩固了新生的人民政权,大大解放了农村生产力,农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件;由“1978年以后,农民有了生产经营自主权,自负盈亏,生产积极性提高”,可知与家庭联产承包责任制相关;结合所学知识可知,1978年,安徽凤阳小岗村农民实行家庭联产承包责任制,分田包产到户,自负盈亏。扩大了农民生产的自主权,激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。因此从农业政策角度分别指出1949—1952年、1978年以后北京地区农业发展的原因是土地改革、家庭联产承包责任制。由“2014年以来,北京举办了世界马铃薯大会、世界月季洲际大会等国际农业会展活动”,可知是会展农业的发展;由“2017年休闲农业与民俗旅游接待游客4337.4万人次,比2014年增长13.4%”,可知休闲农业与民俗旅游相结合,发展都市型现代农业。因此近年来北京地区农业的发展趋势是会展农业的发展;休闲农业与民俗旅游相结合,发展都市型现代农业等。

22.答案:(1)法律依据:《中华人民共和国土地改革法》。

制度变化:由封建剥削(地主)的土地所有制改变为农民的土地所有制。

影响:使人民政权更加巩固。

(2)途径:参加农业生产合作社或农业生产合作化运动。原则:自愿互利。

(3)趋势:上升或增长或提高等。

原因:家庭联产承包责任制的实施或包干到户、自负盈亏。

(4)认识:农业政策的制定或调整要适应生产力发展的要求;要有利于调动农民的生产积极性;要维护农民的利益,得到农民的拥护等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录