14.2《荷塘月色》学案(含答案)-高中语文部编本必修上册

文档属性

| 名称 | 14.2《荷塘月色》学案(含答案)-高中语文部编本必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 930.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-09 21:00:25 | ||

图片预览

文档简介

课题:《荷塘月色》

(

D

A

C

B

)【学习目标】

语言建构与运用:认识“通感”的修辞方法,体会本文中“通感”所产生的艺术效果。 揣摩文章典雅清丽、准确生动、富有韵味的语言,学习作者运用语言的技巧。

思维发展与提升:诵读课文,领略作者在文中流露的主观情感。通过把握本文的情感脉络,学习鉴赏抒情散文。

审美鉴赏与创造:理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。把握作者情感的发展变化,了解作者不满黑暗现实,向往自由生活的思想感情。

文化传承与理解:体会作品的感彩同当时的时代背景的内在联系,理解一个正直文人不满于现实又无法找到出路的苦闷心境,培养学生敢于对文本做出自己的分析判断和评价质疑的能力,并且学会与他人分享交流自己的阅读鉴赏心得。

第一课时

【自学指导】

一、作家作品

作者朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年考入北京大学预科班,次年,取《楚辞·卜居》,“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。

1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。

1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东同志曾在《别了,司徒雷登》一文中说:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。……”“表现了我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

二、写作背景

本文写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时蒋介石叛变,大革命失败,白色恐怖笼罩着中国大地,中国革命转入低潮,朱自清陷入了苦闷彷徨之中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的方法”,认为“还是暂时超然为好”。但他毕竟又是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安于这种“超然”。这种矛盾心情 , 在当时的知识分子中很有代表性。不少有正义感的知识分子既不甘心沉沦,又不敢投入革命斗争。《荷塘月色》就是作者想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

三、夯实基础,整体感知。

1、给下列加点的字注音。

煤屑(xiè) 霎时(shà) 弥望(mí)

蓊蓊郁郁(wěnɡ) 羞涩(sè) 酣眠(hān)

踱着(duó) 妖童媛女(yuán) 乍看(zhà)

敛裾(jū) 梵婀玲(fàn) 鹢首徐回(yì)

【知识提炼】

通感又叫“移觉”,是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的视觉、嗅觉、味觉、触觉、听觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格式。

情景交融,是指在所描写的景物复之中融入作者主观感情的写作方法。这种写作方法的作用是能使情与景高度融合,所写的景融入感彩,所抒制发的感情又寄托在景物之中,从而达到景中有情、情以景显、情景交融的艺术效果。

情景交融分类

情景交融的写作手法分为景中藏情、情中见景、情景并茂。

景中藏情:如郭沫若的《太阳礼赞》“情沈沈的大海,波涛汹涌的,朝向东方。”

景中见情:如卞之琳的《断章》“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”

情景并茂:如戴望舒的《雨巷》“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长,悠长又寂寥的雨巷,我希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的姑娘。”

博喻,就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它不同于明喻、暗喻、借喻等等各种比喻,博喻运用得当,能给人留下深刻的印象。运用博喻能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是其他类型的比喻所无法达到的。

【知识理解】

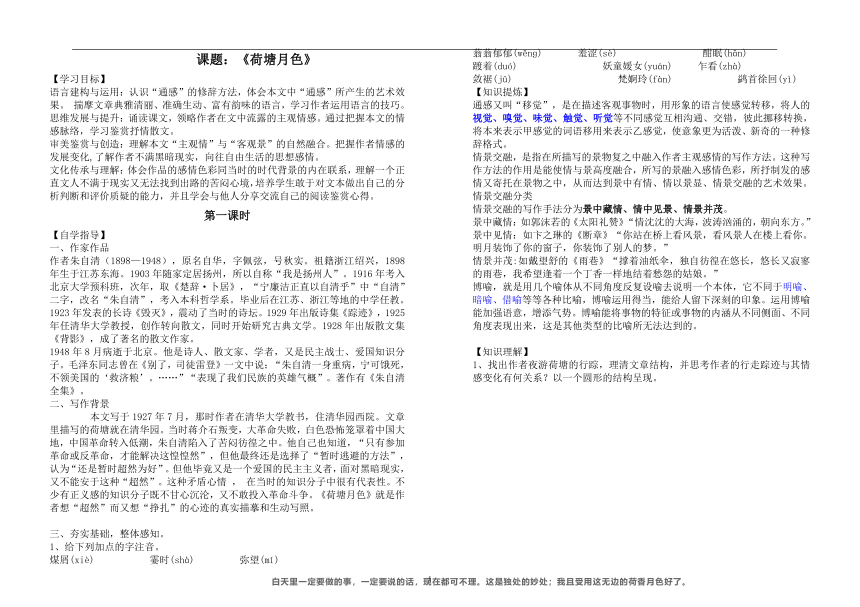

1、找出作者夜游荷塘的行踪,理清文章结构,并思考作者的行走踪迹与其情感变化有何关系?以一个圆形的结构呈现。

第二课时

【知识理解】

1、夜深人静之时,作者为什么会突然想去荷塘边散步?

【点拨】主要是由于“这几天心里颇不宁静”。

全文就是围绕“颇不宁静”这一心情展开的,它就像是一支乐曲中的主旋律,始终在全曲中回荡!此句称“文眼”。

2、文章开头就说:“这几天心里颇不宁静。”这句话在文章的结构和思想内容的表达上有什么作用?

【点拨】从文章结构的角度来讲,这句话是组织文章材料的一条线索,这条线索相对于作者的游踪是一条暗线,它是从感情的角度串穿全文的。

从思想内容表达的角度来说,它具有以下作用

①为全文确定感情基调。所谓的“不宁静”是说心中有愁闷,无法排解。这自然就为全文笼罩了一层愁得色彩,但这种愁似乎无以言说,故而调子显得有些低沉。

②造成一种悬念,引出下文。疑问的产生自然会引起阅读的兴趣。同时,它也是下文作者漫步荷塘边的小路,欣赏荷塘月色的起因。

③与下文写环境的幽静形成对照,从中也可以看出作者借助环境之静来求得内心平静的愿望。

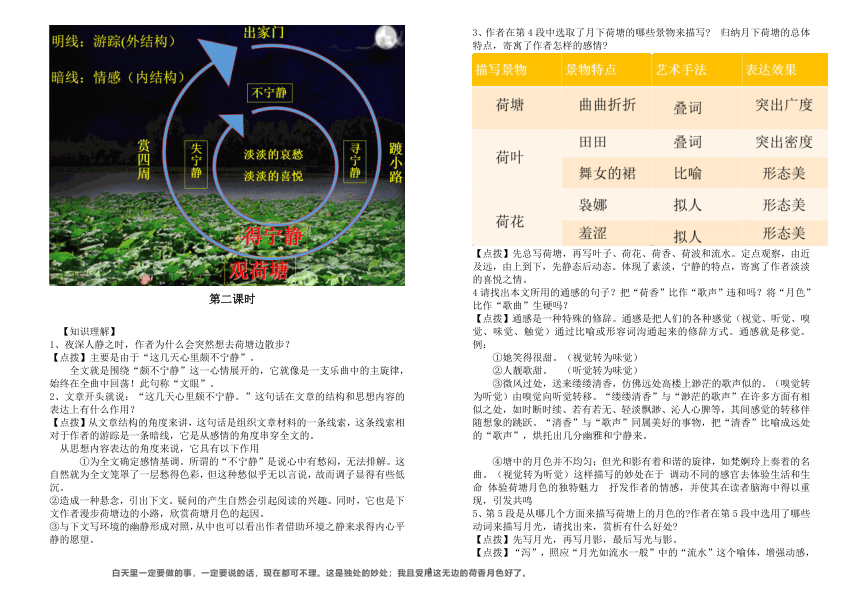

3、作者在第4段中选取了月下荷塘的哪些景物来描写 归纳月下荷塘的总体特点,寄寓了作者怎样的感情

【点拨】先总写荷塘,再写叶子、荷花、荷香、荷波和流水。定点观察,由近及远,由上到下,先静态后动态。体现了素淡,宁静的特点,寄寓了作者淡淡的喜悦之情。

4请找出本文所用的通感的句子?把“荷香”比作“歌声”违和吗?将“月色”比作“歌曲”生硬吗?

【点拨】通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。例:

①她笑得很甜。(视觉转为味觉)

②人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

③微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃。“清香”与“歌声”同属美好的事物,把“清香”比喻成远处的“歌声”,烘托出几分幽雅和宁静来。

④塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)这样描写的妙处在于 调动不同的感官去体验生活和生命 体验荷塘月色的独特魅力 抒发作者的情感,并使其在读者脑海中得以重现,引发共鸣

5、第5段是从哪几个方面来描写荷塘上的月色的 作者在第5段中选用了哪些动词来描写月光,请找出来,赏析有什么好处

【点拨】先写月光,再写月影,最后写光与影。

【点拨】“泻”,照应“月光如流水一般”中的“流水”这个喻体,增强动感,表现了月辉照耀、一览无余的情景。

“浮”,水气轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,以“青雾”衬“月光”,表现了月光的朦胧、淡雅。

“洗”,“牛乳”的比喻承上文“泻”字而来,一个“洗”字表现了月光洁白柔和而又鲜艳欲滴。

“笼”,“梦”的比喻承上文“浮”字而来,一个“笼”字表现了月光下叶子与花的轻飘柔美的姿容,衬托了月光的朦胧、柔和。

6、月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的宁静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?

从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的。刚游完荷塘,由荷花想到采莲,顺理成章。游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更表现了对美好自由生活的向往。“可惜我们现在早已无福消受了”,历史只能想想而已。又记起《西洲曲》里的句子,《西洲曲》是以谐音描写一个青年女子思念情人的痛苦。犹如两幅图画,形成了“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾与冲突。“这令我到底惦着江南了”一句,是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原因,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。

8、本文语言朴素典雅,准确生动,富有韵味。作者是如何使语言表达得如此美的?

【点拨】 ①作者精心选用恰当的动词,使语言准确、贴切,创造出生动的意境。

②作者善于运用叠词,传神地描写事物特征,加强语气,舒展文气,增加音韵美,深化物态情貌。

③作者善于运用比喻、拟人、通感等修辞手法,使语言形象生动,创造出引人入神的意境。

9.学习本文的描写手法之后,写一段借景抒情的文字,注意突出景物的特点和修辞手法的使用。200字左右。(写在小本上)

【知识运用】

阅读朱自清先生的散文《桨声灯影里的秦淮河》,回答1~4题。

1923年8月的一晚,我和平伯同游秦淮河;平伯是初泛,我是重来了。我们雇了一只“七板子”,在夕阳已去,皎月方来的时候,便下了船。于是桨声汩——汩,我们开始领略那晃荡着蔷薇色的历史的秦淮河的滋味了。

秦淮河的水是碧阴阴的,看起来厚而不腻,或者是六朝金粉所凝么 我们初上船的时候,天色还未算黑,那漾漾的柔波是这样恬静,委婉,使我们一面有水阔天空之想,一面又憧憬着纸醉金迷之境了。等到灯火明时,阴阴的变为沉沉了;黯淡的水光,像梦一般;那偶在闪烁着的光芒,就是梦的眼睛了。我们坐在舱前以为那隆起的顶棚,仿佛总是昂着首向前走着似的;于是飘飘然如御风而行的我们,看着那些自在的湾泊着的船,船里走马灯般的人物,便像是下界一般,迢迢的远了,又像在雾里看花,尽朦朦胧胧的,这时我们已过了利涉桥,望见东关头了。沿路听见断续的歌声:有从沿河的妓楼飘来的,有从河上船里渡来的。我们明知那些歌声,只是些因袭的言词,从生涩的歌喉里机械地发出来的;但它们经了夏夜的微风的吹漾和水波的摇拂,袅娜着到我们耳边的时候,已经不单是她们的歌声,而是混着微风和河水的蜜语了。于是我们不得不被牵惹着,震撼着,相与浮沉于这歌声里了。

那时河里热闹极了;船大半泊着,小半在水上穿梭似的来往。停泊着的都在近市的那一边,我们的船自然也类在其中。因为这边略略的挤,便觉得那边十分的疏了。在每一只船从那边过去时,我们能画出它的轻轻的影和曲曲的波,在我们的心上;这显然是空,且显着是静了。那时处处都是歌声和凄厉的胡琴声,圆润的喉咙,确乎是很少的。但那生涩的、尖脆的调子能使人有少年的,粗率不拘的感觉,也正可快我们的意。况且多少隔开些儿听着,因为想象与渴慕的作美,总觉更有滋味;而竟发的喧嚣,抑扬的不齐,远近的杂沓和乐器的嘈嘈切切,合成另一意味的谐音,也使我们无所适从,如随着大风而走。这实在因为我们的心枯涩久了,变为脆弱;故偶然润泽一下,便疯狂似的不能自主了。但秦淮河确也腻人,即如船里的人面,无论是和我们一堆儿泊着的,无论是从我们眼前过去的,总是模模糊糊的,甚至渺渺茫茫的;任你张圆了眼睛,揩净了眦垢,也是枉然。这真够人想呢。在我们停泊的地方,灯光原是纷然的;不过这些灯光都是黄而有晕的。黄已经不能明了,再加上了晕,便更不成了。灯愈多,晕就愈甚;在繁星般的黄的交错里,秦淮河仿佛笼上了一团光雾。光芒与雾气腾腾的晕着,什么都只剩了轮廓了;所以人面的详细曲线,便消失于我们眼底了。但灯光究竟夺不了那边的月色;灯光是浑的,月色是清的。在混沌的灯光里,渗入一派清辉,却真是奇迹!灯与月竟能并存着,交融着,使月成了缠绵的月,灯射着渺渺的灵辉,这正是天之所以厚秦淮河,也正是天之所以厚我们了。

1. 对文中加横线的“蔷薇色”“因袭的言词”解说正确的是( )

A. 前者指秦淮河两岸似锦的繁花,后者指歌词都是当地方言。

B. 前者指两岸妓楼,后者指歌词里陈词滥调。

C. 前者指六朝金粉的繁华,后者指歌词里因袭的陈词滥调。

D. 前者指秦淮河色彩迷人,后者指歌词是当地方言。

2.朱自清先生的散文语言具有朴素典雅富于诗意的特点,请运用对《荷塘月色》语言特点分析的方法结合例证简要说明本文语言特点。

①朴素:

②典雅:

A运用比喻和通感:

B运用叠字叠词:

3. 下面是对“生涩的、尖脆的调子……正可快我们的意”的缘由解说,不正确的是( )

A. 作者认为,当时处处都是歌声和凄厉的胡琴,圆润的歌喉,确乎是很少的。

B. 作者认为,那调子固然不美,但能使人有少年的,粗率不拘的感觉。

C. 作者认为,能激发人的想象,再加上“我们”的渴慕,总觉得更有滋味。

D. 作者认为,竞发的喧嚣,抑扬的不齐,远近的杂沓和乐器的嘈嘈切切,合成另一意味的谐音,使“我们”无所适从,如随风而走。

4. 下面是对本文赏析的评语,不恰当的一项是( )

A. 作者在邀约俞平伯同游秦淮河,是有意排遣郁闷,借此抚慰自己枯涩的灵魂,隐约地表现五四运动高潮之后,知识分子的郁闷和惆怅。

B. 全文秀丽纤细,笔触雅致委婉,以完美和谐的笔调,描绘秦淮河朦胧的夜景,赞美了祖国的大好河山,表现了经过五四运动洗礼后,知识分子积极向上的热情。

C. 全文文字缠绵,朴素而典雅,细腻而隽永、朦胧而真切,洋溢着诗情画意。

D. 作者重彩浓墨地描写十里秦淮的朦胧夜景。他倾心神往历史秦淮河的艳迹,为的是追求梦境的慰藉,文章浓浓地涂上了作者的个性色彩。

1. C(本题主旨在引导学生在阅读过程中联系语境揣摩语言含义,是课文学习的迁移。从上下文看,“蔷薇色”做历史的定语,所以决非两岸或河的景物特征。而是秦淮河历史沿革的特色,在下文与之搭配的当然是六朝金粉。“因袭的言词”从因袭就可判断决非方言,而是陈词滥调。完成本题应从语法分析入手,再寻找上下文联系,才能准确判断。)

2. ①朴素:作者多用口语、俗语,给人亲切感。如走马灯般的人物、下界一般、略略的挤、灯光是浑的、月色是清的……用人们司空见惯的话描写,通俗易懂而又自然亲切。②典雅:A作者讲究修辞和语言运用,通过比喻、通感、比拟的修辞方式,增强了文章的形象性和美感,通过叠字和恰当的选词,传神地描摹出所见景象。给人音韵和谐的美感。例如:用“又像在雾里看花”,比喻作者看泊船和人物时的感受,利用朦朦胧胧的相似点将所见景物特征描绘出来;再如:“黯淡的水光,像梦一般;那偶然闪烁着的光芒,就是梦的眼睛了。”用梦觉比喻视觉,突出了水光朦胧黯淡特征,既形象生动,又给人通俗易懂的感觉。这也是运用通感的例子。再如用“如随着大水而走”是用触觉比喻移写了听觉,突出喧嚣声多,少韵律、杂沓的特点。这些比喻和通感的运用,引发了读者的联想,突出了描写事物特征,使文章形象典雅。B文中多用叠字叠词也是增强语言典雅性的一方面:如“漾漾的柔波”、“迢迢的远了”、“尽朦朦胧胧的”、“轻轻的影和曲曲的波”,……这些叠字叠词,不仅准确描绘了事物特征,而且增强语言的和谐的音韵美。

3. A

4. B

白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处;我且受用这无边的荷香月色好了。 (

2

)

白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处;我且受用这无边的荷香月色好了。 (

1

)

(

D

A

C

B

)【学习目标】

语言建构与运用:认识“通感”的修辞方法,体会本文中“通感”所产生的艺术效果。 揣摩文章典雅清丽、准确生动、富有韵味的语言,学习作者运用语言的技巧。

思维发展与提升:诵读课文,领略作者在文中流露的主观情感。通过把握本文的情感脉络,学习鉴赏抒情散文。

审美鉴赏与创造:理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。把握作者情感的发展变化,了解作者不满黑暗现实,向往自由生活的思想感情。

文化传承与理解:体会作品的感彩同当时的时代背景的内在联系,理解一个正直文人不满于现实又无法找到出路的苦闷心境,培养学生敢于对文本做出自己的分析判断和评价质疑的能力,并且学会与他人分享交流自己的阅读鉴赏心得。

第一课时

【自学指导】

一、作家作品

作者朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年考入北京大学预科班,次年,取《楚辞·卜居》,“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。

1923年发表的长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文作家。

1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东同志曾在《别了,司徒雷登》一文中说:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。……”“表现了我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

二、写作背景

本文写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时蒋介石叛变,大革命失败,白色恐怖笼罩着中国大地,中国革命转入低潮,朱自清陷入了苦闷彷徨之中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的方法”,认为“还是暂时超然为好”。但他毕竟又是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安于这种“超然”。这种矛盾心情 , 在当时的知识分子中很有代表性。不少有正义感的知识分子既不甘心沉沦,又不敢投入革命斗争。《荷塘月色》就是作者想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

三、夯实基础,整体感知。

1、给下列加点的字注音。

煤屑(xiè) 霎时(shà) 弥望(mí)

蓊蓊郁郁(wěnɡ) 羞涩(sè) 酣眠(hān)

踱着(duó) 妖童媛女(yuán) 乍看(zhà)

敛裾(jū) 梵婀玲(fàn) 鹢首徐回(yì)

【知识提炼】

通感又叫“移觉”,是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的视觉、嗅觉、味觉、触觉、听觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格式。

情景交融,是指在所描写的景物复之中融入作者主观感情的写作方法。这种写作方法的作用是能使情与景高度融合,所写的景融入感彩,所抒制发的感情又寄托在景物之中,从而达到景中有情、情以景显、情景交融的艺术效果。

情景交融分类

情景交融的写作手法分为景中藏情、情中见景、情景并茂。

景中藏情:如郭沫若的《太阳礼赞》“情沈沈的大海,波涛汹涌的,朝向东方。”

景中见情:如卞之琳的《断章》“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”

情景并茂:如戴望舒的《雨巷》“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长,悠长又寂寥的雨巷,我希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的姑娘。”

博喻,就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它不同于明喻、暗喻、借喻等等各种比喻,博喻运用得当,能给人留下深刻的印象。运用博喻能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是其他类型的比喻所无法达到的。

【知识理解】

1、找出作者夜游荷塘的行踪,理清文章结构,并思考作者的行走踪迹与其情感变化有何关系?以一个圆形的结构呈现。

第二课时

【知识理解】

1、夜深人静之时,作者为什么会突然想去荷塘边散步?

【点拨】主要是由于“这几天心里颇不宁静”。

全文就是围绕“颇不宁静”这一心情展开的,它就像是一支乐曲中的主旋律,始终在全曲中回荡!此句称“文眼”。

2、文章开头就说:“这几天心里颇不宁静。”这句话在文章的结构和思想内容的表达上有什么作用?

【点拨】从文章结构的角度来讲,这句话是组织文章材料的一条线索,这条线索相对于作者的游踪是一条暗线,它是从感情的角度串穿全文的。

从思想内容表达的角度来说,它具有以下作用

①为全文确定感情基调。所谓的“不宁静”是说心中有愁闷,无法排解。这自然就为全文笼罩了一层愁得色彩,但这种愁似乎无以言说,故而调子显得有些低沉。

②造成一种悬念,引出下文。疑问的产生自然会引起阅读的兴趣。同时,它也是下文作者漫步荷塘边的小路,欣赏荷塘月色的起因。

③与下文写环境的幽静形成对照,从中也可以看出作者借助环境之静来求得内心平静的愿望。

3、作者在第4段中选取了月下荷塘的哪些景物来描写 归纳月下荷塘的总体特点,寄寓了作者怎样的感情

【点拨】先总写荷塘,再写叶子、荷花、荷香、荷波和流水。定点观察,由近及远,由上到下,先静态后动态。体现了素淡,宁静的特点,寄寓了作者淡淡的喜悦之情。

4请找出本文所用的通感的句子?把“荷香”比作“歌声”违和吗?将“月色”比作“歌曲”生硬吗?

【点拨】通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。例:

①她笑得很甜。(视觉转为味觉)

②人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

③微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃。“清香”与“歌声”同属美好的事物,把“清香”比喻成远处的“歌声”,烘托出几分幽雅和宁静来。

④塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)这样描写的妙处在于 调动不同的感官去体验生活和生命 体验荷塘月色的独特魅力 抒发作者的情感,并使其在读者脑海中得以重现,引发共鸣

5、第5段是从哪几个方面来描写荷塘上的月色的 作者在第5段中选用了哪些动词来描写月光,请找出来,赏析有什么好处

【点拨】先写月光,再写月影,最后写光与影。

【点拨】“泻”,照应“月光如流水一般”中的“流水”这个喻体,增强动感,表现了月辉照耀、一览无余的情景。

“浮”,水气轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,以“青雾”衬“月光”,表现了月光的朦胧、淡雅。

“洗”,“牛乳”的比喻承上文“泻”字而来,一个“洗”字表现了月光洁白柔和而又鲜艳欲滴。

“笼”,“梦”的比喻承上文“浮”字而来,一个“笼”字表现了月光下叶子与花的轻飘柔美的姿容,衬托了月光的朦胧、柔和。

6、月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的宁静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?

从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的。刚游完荷塘,由荷花想到采莲,顺理成章。游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更表现了对美好自由生活的向往。“可惜我们现在早已无福消受了”,历史只能想想而已。又记起《西洲曲》里的句子,《西洲曲》是以谐音描写一个青年女子思念情人的痛苦。犹如两幅图画,形成了“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾与冲突。“这令我到底惦着江南了”一句,是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原因,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。

8、本文语言朴素典雅,准确生动,富有韵味。作者是如何使语言表达得如此美的?

【点拨】 ①作者精心选用恰当的动词,使语言准确、贴切,创造出生动的意境。

②作者善于运用叠词,传神地描写事物特征,加强语气,舒展文气,增加音韵美,深化物态情貌。

③作者善于运用比喻、拟人、通感等修辞手法,使语言形象生动,创造出引人入神的意境。

9.学习本文的描写手法之后,写一段借景抒情的文字,注意突出景物的特点和修辞手法的使用。200字左右。(写在小本上)

【知识运用】

阅读朱自清先生的散文《桨声灯影里的秦淮河》,回答1~4题。

1923年8月的一晚,我和平伯同游秦淮河;平伯是初泛,我是重来了。我们雇了一只“七板子”,在夕阳已去,皎月方来的时候,便下了船。于是桨声汩——汩,我们开始领略那晃荡着蔷薇色的历史的秦淮河的滋味了。

秦淮河的水是碧阴阴的,看起来厚而不腻,或者是六朝金粉所凝么 我们初上船的时候,天色还未算黑,那漾漾的柔波是这样恬静,委婉,使我们一面有水阔天空之想,一面又憧憬着纸醉金迷之境了。等到灯火明时,阴阴的变为沉沉了;黯淡的水光,像梦一般;那偶在闪烁着的光芒,就是梦的眼睛了。我们坐在舱前以为那隆起的顶棚,仿佛总是昂着首向前走着似的;于是飘飘然如御风而行的我们,看着那些自在的湾泊着的船,船里走马灯般的人物,便像是下界一般,迢迢的远了,又像在雾里看花,尽朦朦胧胧的,这时我们已过了利涉桥,望见东关头了。沿路听见断续的歌声:有从沿河的妓楼飘来的,有从河上船里渡来的。我们明知那些歌声,只是些因袭的言词,从生涩的歌喉里机械地发出来的;但它们经了夏夜的微风的吹漾和水波的摇拂,袅娜着到我们耳边的时候,已经不单是她们的歌声,而是混着微风和河水的蜜语了。于是我们不得不被牵惹着,震撼着,相与浮沉于这歌声里了。

那时河里热闹极了;船大半泊着,小半在水上穿梭似的来往。停泊着的都在近市的那一边,我们的船自然也类在其中。因为这边略略的挤,便觉得那边十分的疏了。在每一只船从那边过去时,我们能画出它的轻轻的影和曲曲的波,在我们的心上;这显然是空,且显着是静了。那时处处都是歌声和凄厉的胡琴声,圆润的喉咙,确乎是很少的。但那生涩的、尖脆的调子能使人有少年的,粗率不拘的感觉,也正可快我们的意。况且多少隔开些儿听着,因为想象与渴慕的作美,总觉更有滋味;而竟发的喧嚣,抑扬的不齐,远近的杂沓和乐器的嘈嘈切切,合成另一意味的谐音,也使我们无所适从,如随着大风而走。这实在因为我们的心枯涩久了,变为脆弱;故偶然润泽一下,便疯狂似的不能自主了。但秦淮河确也腻人,即如船里的人面,无论是和我们一堆儿泊着的,无论是从我们眼前过去的,总是模模糊糊的,甚至渺渺茫茫的;任你张圆了眼睛,揩净了眦垢,也是枉然。这真够人想呢。在我们停泊的地方,灯光原是纷然的;不过这些灯光都是黄而有晕的。黄已经不能明了,再加上了晕,便更不成了。灯愈多,晕就愈甚;在繁星般的黄的交错里,秦淮河仿佛笼上了一团光雾。光芒与雾气腾腾的晕着,什么都只剩了轮廓了;所以人面的详细曲线,便消失于我们眼底了。但灯光究竟夺不了那边的月色;灯光是浑的,月色是清的。在混沌的灯光里,渗入一派清辉,却真是奇迹!灯与月竟能并存着,交融着,使月成了缠绵的月,灯射着渺渺的灵辉,这正是天之所以厚秦淮河,也正是天之所以厚我们了。

1. 对文中加横线的“蔷薇色”“因袭的言词”解说正确的是( )

A. 前者指秦淮河两岸似锦的繁花,后者指歌词都是当地方言。

B. 前者指两岸妓楼,后者指歌词里陈词滥调。

C. 前者指六朝金粉的繁华,后者指歌词里因袭的陈词滥调。

D. 前者指秦淮河色彩迷人,后者指歌词是当地方言。

2.朱自清先生的散文语言具有朴素典雅富于诗意的特点,请运用对《荷塘月色》语言特点分析的方法结合例证简要说明本文语言特点。

①朴素:

②典雅:

A运用比喻和通感:

B运用叠字叠词:

3. 下面是对“生涩的、尖脆的调子……正可快我们的意”的缘由解说,不正确的是( )

A. 作者认为,当时处处都是歌声和凄厉的胡琴,圆润的歌喉,确乎是很少的。

B. 作者认为,那调子固然不美,但能使人有少年的,粗率不拘的感觉。

C. 作者认为,能激发人的想象,再加上“我们”的渴慕,总觉得更有滋味。

D. 作者认为,竞发的喧嚣,抑扬的不齐,远近的杂沓和乐器的嘈嘈切切,合成另一意味的谐音,使“我们”无所适从,如随风而走。

4. 下面是对本文赏析的评语,不恰当的一项是( )

A. 作者在邀约俞平伯同游秦淮河,是有意排遣郁闷,借此抚慰自己枯涩的灵魂,隐约地表现五四运动高潮之后,知识分子的郁闷和惆怅。

B. 全文秀丽纤细,笔触雅致委婉,以完美和谐的笔调,描绘秦淮河朦胧的夜景,赞美了祖国的大好河山,表现了经过五四运动洗礼后,知识分子积极向上的热情。

C. 全文文字缠绵,朴素而典雅,细腻而隽永、朦胧而真切,洋溢着诗情画意。

D. 作者重彩浓墨地描写十里秦淮的朦胧夜景。他倾心神往历史秦淮河的艳迹,为的是追求梦境的慰藉,文章浓浓地涂上了作者的个性色彩。

1. C(本题主旨在引导学生在阅读过程中联系语境揣摩语言含义,是课文学习的迁移。从上下文看,“蔷薇色”做历史的定语,所以决非两岸或河的景物特征。而是秦淮河历史沿革的特色,在下文与之搭配的当然是六朝金粉。“因袭的言词”从因袭就可判断决非方言,而是陈词滥调。完成本题应从语法分析入手,再寻找上下文联系,才能准确判断。)

2. ①朴素:作者多用口语、俗语,给人亲切感。如走马灯般的人物、下界一般、略略的挤、灯光是浑的、月色是清的……用人们司空见惯的话描写,通俗易懂而又自然亲切。②典雅:A作者讲究修辞和语言运用,通过比喻、通感、比拟的修辞方式,增强了文章的形象性和美感,通过叠字和恰当的选词,传神地描摹出所见景象。给人音韵和谐的美感。例如:用“又像在雾里看花”,比喻作者看泊船和人物时的感受,利用朦朦胧胧的相似点将所见景物特征描绘出来;再如:“黯淡的水光,像梦一般;那偶然闪烁着的光芒,就是梦的眼睛了。”用梦觉比喻视觉,突出了水光朦胧黯淡特征,既形象生动,又给人通俗易懂的感觉。这也是运用通感的例子。再如用“如随着大水而走”是用触觉比喻移写了听觉,突出喧嚣声多,少韵律、杂沓的特点。这些比喻和通感的运用,引发了读者的联想,突出了描写事物特征,使文章形象典雅。B文中多用叠字叠词也是增强语言典雅性的一方面:如“漾漾的柔波”、“迢迢的远了”、“尽朦朦胧胧的”、“轻轻的影和曲曲的波”,……这些叠字叠词,不仅准确描绘了事物特征,而且增强语言的和谐的音韵美。

3. A

4. B

白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处;我且受用这无边的荷香月色好了。 (

2

)

白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处;我且受用这无边的荷香月色好了。 (

1

)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读