第11课 辽宋夏金元的经济与社会【学案】高中历史 部编版 中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会【学案】高中历史 部编版 中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 178.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-11 10:48:56 | ||

图片预览

文档简介

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

课标解读

1.认识两宋时期在经济与社会等方面的新变化。

2.运用唯物史观理解这一时期经济与社会新变化之间的内在联系。

教学过程:师生活动 增补

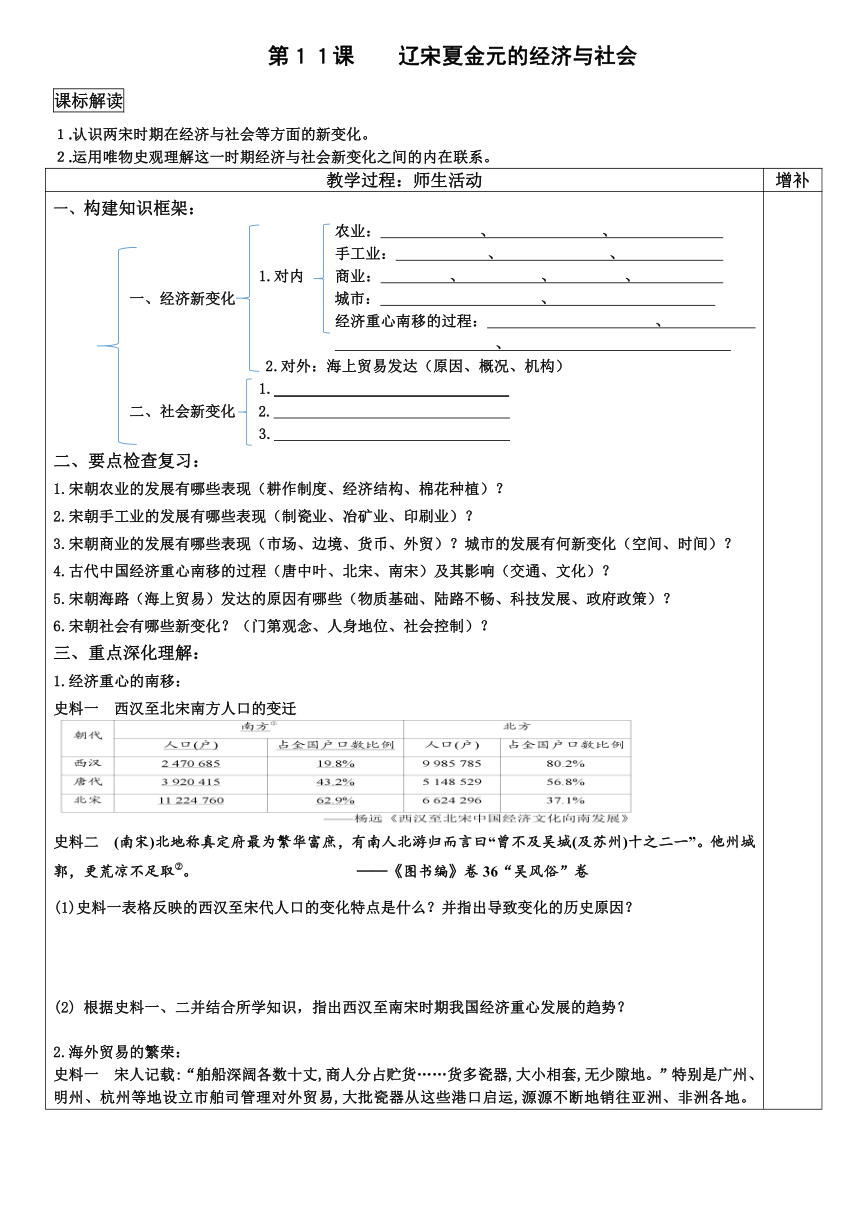

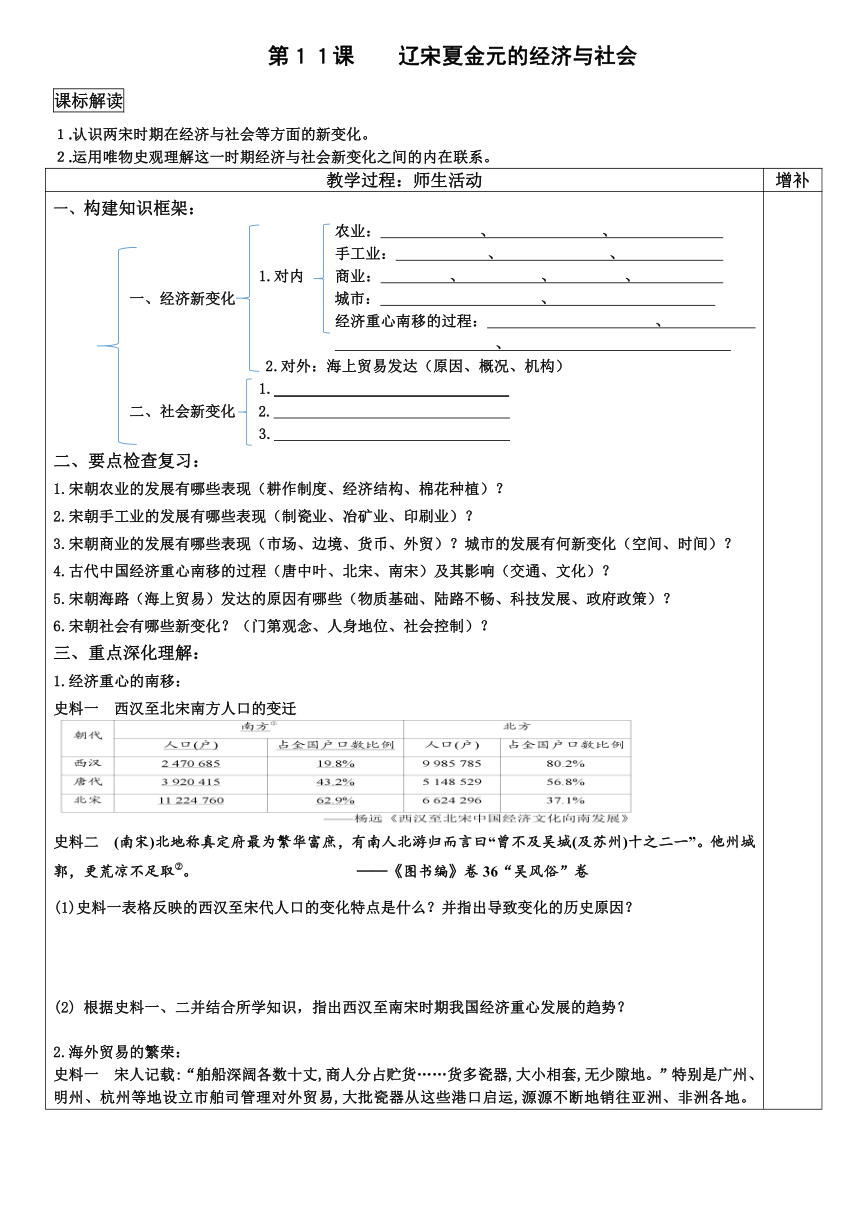

构建知识框架: 农业: 、 、 手工业: 、 、 1.对内 商业: 、 、 、 一、经济新变化 城市: 、 经济重心南移的过程: 、 、 2.对外:海上贸易发达(原因、概况、机构) 1. 二、社会新变化 2. 3. 二、要点检查复习: 1.宋朝农业的发展有哪些表现(耕作制度、经济结构、棉花种植)? 2.宋朝手工业的发展有哪些表现(制瓷业、冶矿业、印刷业)? 3.宋朝商业的发展有哪些表现(市场、边境、货币、外贸)?城市的发展有何新变化(空间、时间)? 4.古代中国经济重心南移的过程(唐中叶、北宋、南宋)及其影响(交通、文化)? 5.宋朝海路(海上贸易)发达的原因有哪些(物质基础、陆路不畅、科技发展、政府政策)? 6.宋朝社会有哪些新变化?(门第观念、人身地位、社会控制)? 三、重点深化理解: 1.经济重心的南移: 史料一 西汉至北宋南方人口的变迁 史料二 (南宋)北地称真定府最为繁华富庶,有南人北游归而言曰“曾不及吴城(及苏州)十之二一”。他州城郭,更荒凉不足取②。 ——《图书编》卷36“吴风俗”卷 (1)史料一表格反映的西汉至宋代人口的变化特点是什么?并指出导致变化的历史原因? 根据史料一、二并结合所学知识,指出西汉至南宋时期我国经济重心发展的趋势? 2.海外贸易的繁荣: 史料一 宋人记载:“舶船深阔各数十丈,商人分占贮货……货多瓷器,大小相套,无少隙地。”特别是广州、明州、杭州等地设立市舶司管理对外贸易,大批瓷器从这些港口启运,源源不断地销往亚洲、非洲各地。 ——万明《海上丝绸之路与中西文化交流》 史料二 宋元时期,环中国海诸国既渴望中国丝绸、瓷器等商品,又依赖中国海商经营其物产,并在相当程度上通用宋元铸造的铜钱或交钞。北宋时期,神宗认识到“东南利国之大,舶商亦居其一焉”。本系闽南的地方海神妈祖于宣和五年被宋廷“敕授灵应夫人”,渐次传播到了环中国海各处,接受上至皇家,下至黎民百姓的顶礼膜拜。 ——于逢春《中国海洋文明的隆盛与衰落》 (1) 根据史料一,指出瓷器在宋代对外贸易中的地位。结合所学知识,简析宋代对外贸易繁荣的原因。 (2) 根据史料二并结合所学知识,分析宋元时期海上贸易兴盛的影响。 知识总结提升: 1.经济与社会新变化之间的内在联系: 阶段特征总结: 经济社会

五、检测落实目标: 1.北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( ) A. 土地利用效率提高 B. 发明翻车提高了生产力C. 区域经济发展均衡 D. 民众饮食结构根本改变 2.宋朝海外贸易中,输出的商品主要是丝织品、瓷器、漆器、铁器等,输入的商品以香料、犀角、象牙、珊瑚、珍珠等为大宗。政府每年从海上进口贸易中获利颇丰。这表明,在宋朝( ) A. 进口商品成为基本生产资料 B. 开辟了海上丝绸之路 C. 外贸成为国家税收主要来源 D. 手工业生产较为发达 3.宋代东南沿海地区出现了一些民间崇拜,如后来被视为海上保护神的妈祖、被视为妇幼保护神的临水夫人等,这些崇拜得到朝廷认可,后世影响不断扩大。这反映出( ) A. 朝廷不断鼓励海洋开发 B. 女性地位逐渐得到提高 C. 东南沿海经济社会影响力上升 D. 统治思想与民众观念趋向一致 六、师生反思:

课标解读

1.认识两宋时期在经济与社会等方面的新变化。

2.运用唯物史观理解这一时期经济与社会新变化之间的内在联系。

教学过程:师生活动 增补

构建知识框架: 农业: 、 、 手工业: 、 、 1.对内 商业: 、 、 、 一、经济新变化 城市: 、 经济重心南移的过程: 、 、 2.对外:海上贸易发达(原因、概况、机构) 1. 二、社会新变化 2. 3. 二、要点检查复习: 1.宋朝农业的发展有哪些表现(耕作制度、经济结构、棉花种植)? 2.宋朝手工业的发展有哪些表现(制瓷业、冶矿业、印刷业)? 3.宋朝商业的发展有哪些表现(市场、边境、货币、外贸)?城市的发展有何新变化(空间、时间)? 4.古代中国经济重心南移的过程(唐中叶、北宋、南宋)及其影响(交通、文化)? 5.宋朝海路(海上贸易)发达的原因有哪些(物质基础、陆路不畅、科技发展、政府政策)? 6.宋朝社会有哪些新变化?(门第观念、人身地位、社会控制)? 三、重点深化理解: 1.经济重心的南移: 史料一 西汉至北宋南方人口的变迁 史料二 (南宋)北地称真定府最为繁华富庶,有南人北游归而言曰“曾不及吴城(及苏州)十之二一”。他州城郭,更荒凉不足取②。 ——《图书编》卷36“吴风俗”卷 (1)史料一表格反映的西汉至宋代人口的变化特点是什么?并指出导致变化的历史原因? 根据史料一、二并结合所学知识,指出西汉至南宋时期我国经济重心发展的趋势? 2.海外贸易的繁荣: 史料一 宋人记载:“舶船深阔各数十丈,商人分占贮货……货多瓷器,大小相套,无少隙地。”特别是广州、明州、杭州等地设立市舶司管理对外贸易,大批瓷器从这些港口启运,源源不断地销往亚洲、非洲各地。 ——万明《海上丝绸之路与中西文化交流》 史料二 宋元时期,环中国海诸国既渴望中国丝绸、瓷器等商品,又依赖中国海商经营其物产,并在相当程度上通用宋元铸造的铜钱或交钞。北宋时期,神宗认识到“东南利国之大,舶商亦居其一焉”。本系闽南的地方海神妈祖于宣和五年被宋廷“敕授灵应夫人”,渐次传播到了环中国海各处,接受上至皇家,下至黎民百姓的顶礼膜拜。 ——于逢春《中国海洋文明的隆盛与衰落》 (1) 根据史料一,指出瓷器在宋代对外贸易中的地位。结合所学知识,简析宋代对外贸易繁荣的原因。 (2) 根据史料二并结合所学知识,分析宋元时期海上贸易兴盛的影响。 知识总结提升: 1.经济与社会新变化之间的内在联系: 阶段特征总结: 经济社会

五、检测落实目标: 1.北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( ) A. 土地利用效率提高 B. 发明翻车提高了生产力C. 区域经济发展均衡 D. 民众饮食结构根本改变 2.宋朝海外贸易中,输出的商品主要是丝织品、瓷器、漆器、铁器等,输入的商品以香料、犀角、象牙、珊瑚、珍珠等为大宗。政府每年从海上进口贸易中获利颇丰。这表明,在宋朝( ) A. 进口商品成为基本生产资料 B. 开辟了海上丝绸之路 C. 外贸成为国家税收主要来源 D. 手工业生产较为发达 3.宋代东南沿海地区出现了一些民间崇拜,如后来被视为海上保护神的妈祖、被视为妇幼保护神的临水夫人等,这些崇拜得到朝廷认可,后世影响不断扩大。这反映出( ) A. 朝廷不断鼓励海洋开发 B. 女性地位逐渐得到提高 C. 东南沿海经济社会影响力上升 D. 统治思想与民众观念趋向一致 六、师生反思:

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进