新教材2023年高中语文 第6单元 13.1读书:目的和前提课件(共63张PPT) 部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 新教材2023年高中语文 第6单元 13.1读书:目的和前提课件(共63张PPT) 部编版必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

第六单元 思辨性阅读与表达(一)

13.读书:目的和前提/黑塞

上图书馆/王佐良

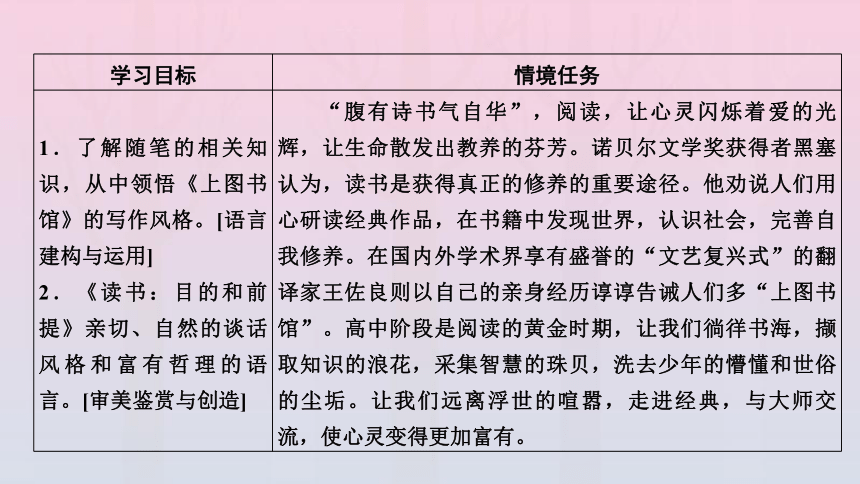

学习目标 情境任务

1.了解随笔的相关知识,从中领悟《上图书馆》的写作风格。[语言建构与运用] 2.《读书:目的和前提》亲切、自然的谈话风格和富有哲理的语言。[审美鉴赏与创造] “腹有诗书气自华”,阅读,让心灵闪烁着爱的光辉,让生命散发出教养的芬芳。诺贝尔文学奖获得者黑塞认为,读书是获得真正的修养的重要途径。他劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。在国内外学术界享有盛誉的“文艺复兴式”的翻译家王佐良则以自己的亲身经历谆谆告诫人们多“上图书馆”。高中阶段是阅读的黄金时期,让我们徜徉书海,撷取知识的浪花,采集智慧的珠贝,洗去少年的懵懂和世俗的尘垢。让我们远离浮世的喧嚣,走进经典,与大师交流,使心灵变得更加富有。

预习·语言建构与运用

积累·文化传承与理解

探究·思维发展与提升

延伸·审美鉴赏与创造

预习·语言建构与运用

1.作者作品

德国浪漫派最后一名骑士——黑塞

[简历] 赫尔曼·黑塞,出生在德国,1919年迁居瑞士,1923年46岁时入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。1946年获诺贝尔文学奖。1962年于瑞士家中去世,享年85岁。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。

课前预习

[作品] 《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》

[评价] 德国作家、诗人。被雨果·巴尔称为德国浪漫派最后一位骑士,黑塞的创作真正继承了德国文学的浪漫主义,因而世人称他为“新浪漫主义者”。

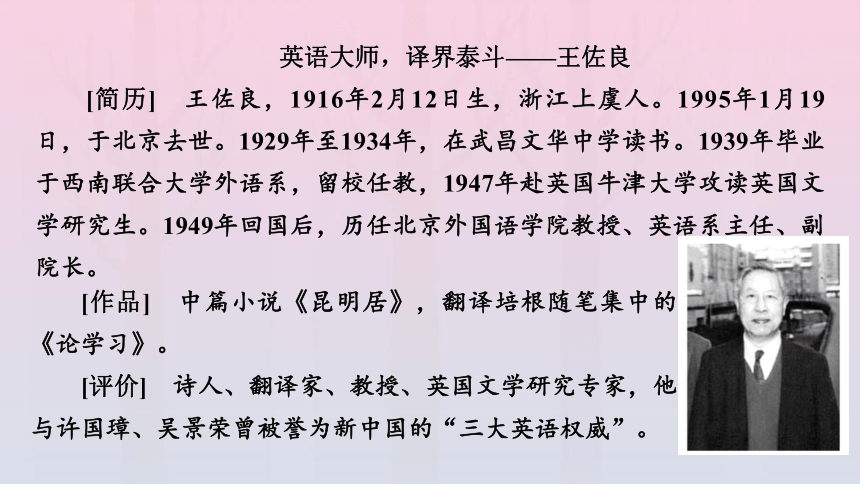

英语大师,译界泰斗——王佐良

[简历] 王佐良,1916年2月12日生,浙江上虞人。1995年1月19日,于北京去世。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系,留校任教,1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

[作品] 中篇小说《昆明居》,翻译培根随笔集中的《论学习》。

[评价] 诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,他与许国璋、吴景荣曾被誉为新中国的“三大英语权威”。

2.背景探寻

(1)黑塞曾在神学院学习,而神学院教育的目的就在于压抑和扼杀人性。1912年黑塞定居瑞士后不久,便爆发了第一次世界大战,他也深深地陷入了与德国民族主义冲突的境地。战争无疑是毁灭人性的,这促进了他对人性的思考和探索。他试图从教育和修养方面来探索人性,提倡通过读书来提高修养,达到心灵和个性的自我完善。为此他写下了一系列具有代表性的作品,本文就是一篇激励人们读书的名作。文中,作者赞扬了读书的作用,认为读书是获得教养的主要途径。

(2)1947年,王佐良考取中英庚款公费留学,赴英国牛津大学读研究生。1949年学成回国,照理他应返清华大学继续执教,但实际上是去了北京外国语学校(后改北京外国语学院,今北京外国语大学)。王佐良对清华一直有依恋之情,后来也长期住在清华校园内,1986年出版的文集《照澜集》即以清华照澜院为题。王佐良曾在《想起清华种种》一文中说:“后来我转入别的学校工作,但是我心里始终保持着一种清华做学问的标准。”(《中楼集》)言若有憾。

1.字音识记

狭隘( ) 跋涉( )

沉浸( ) 麻痹( )

戕害( ) 时髦( )

符箓( ) 咒语( )

斑斓( ) 音讯( )

苍穹( ) 点缀( )

吟啸( )

基础梳理

ài

bá

jìn

bì

qiānɡ

máo

lù

zhòu

lán

xùn

qiónɡ

zhuì

xiào

2.字形识记

(1)“消”与“销”

消(xiāo)从字义和词性看,是完、尽的意思,如消失、消灭、消息、消费等。

销(xiāo)在古时跟金属有关,熔化之意。多和动词相关,销售、销量、销毁、销魂、销赃等。也有名词如“销子”等。

(2)“蓬”与“篷”

蓬(pénɡ),草字头的是一种草本植物的名称,也可以作为形容词和量词,比如形容茂盛,蓬勃,或者乱,蓬松。古时也常用于比喻茅塞不通的头脑。或者自谦,用以表示自己见识浅陋,蠢笨。篷(pénɡ),竹字头的是指遮蔽风雨和阳光的东西,用竹篾、苇席、布等做成。

3.词义辨析

(1)教养·修养

两者都有“培养”的意思。“教养”指教育培养;也指一般文化和品德的修养。侧重于长辈用来形容晚辈或小孩子。“修养”指理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平;也指养成的正确的待人处事的态度。既可以用于长辈形容晚辈,也可以用于晚辈形容长辈,但一般不用于年龄不大的小孩子身上。

练习 请将正确的词语填在横线上

①郑珏鹏时刻要求自己居安思危、加强政治_______、苦练军事本领、扎实锤炼作风,为实现能打仗、打胜仗的强军目标而贡献力量。

②在家庭中,父亲对孩子的_______起着重要的作用,父亲更多的是对孩子思想上的影响,父亲对孩子期待多一些,孩子的行为问题就少一些。

修养

教养

(2)领略·领会

两者都有“了解、明白”的意思。“领略”指了解事物的情况,进而认识它的意义,或者辨别它的滋味。侧重于体验、欣赏、认识或尝试,对象常是较为具体的事物,也可以是抽象的事物。“领会”指领略事物而有所体会。侧重于指理性上的理解、体会,对象常是较为抽象的事物。

练习 请将正确的词语填在横线上

①赛事把展览、音乐、露营、户外运动等融为一体,让参与者可以充分_______自驾旅行的激情与浪漫,释放自我,在运动中感知生命。

②各级法院要深入学习_______习近平总书记网络强国战略思想,切实把思想和行动统一到党中央精神上来,紧密联系工作实际抓好落实。

领略

领会

(3)钟情·衷情

两者都与感情相关。钟情,动词,指感情专注。衷情,名词,指内心的情感。

练习 请将正确的词语填在横线上

①孙悟空见了六耳猕猴就开打,然后就上天入地,直打到佛祖跟前才见分晓。骁勇依旧,________不在,这是孙悟空留给花果山的最后一个背影。

②徐悲鸿不仅在绘画上________于古典的英雄侠义精神的表现,而且侠义精神也成为其日常行为的巨大动力,在面对困难时往往意气用事或越挫越勇。

衷情

钟情

4.词语积累

(1)索然寡味:是指毫无意味或毫无兴致的样子。

如:比方有一本小说,平时自由拿来消遣,觉得多么有趣,一旦把它拿来当课本读,用预备考试的方法去读,便不免索然寡味了。

(2)举一反三:从一件事情类推而知道其他许多事情。比喻善于学习,能够由此及彼。

如:会议强调,要严格落实森林防火主体责任,痛定思痛、举一反三,统筹做好森林防火及社会维稳工作。

(3)息息相通:指呼吸相关联,形容关系密切。

如:中华民族伟大复兴的中国梦与世界各国人民的美好梦想息息相通,中国始终会扮演负责任大国的形象。

(4)孜孜不倦:指工作或学习勤奋不知疲倦。通常指教师或学生工作或学习勤奋不知疲倦。

如:观众们置身其内,不但能够领略到中华服饰的绰约多姿,还能够透过龚建培教授的视野感受到中国学者对这一领域孜孜不倦的研究过程。

(5)胸有成竹:原指画竹子时要在心里有一幅竹子的形象。后比喻做事之前已经有了主意。

如:看来克服紧张的最好办法就是事前做好准备,只有做了充分的准备,才会胸有成竹,勇敢面对新挑战!

(6)牵强附会:意思是把没有某种意义的事物硬说成有,也指把不相关联的事物强拉在一起,混为一谈。

如:针对美国的制裁,俄驻美国大使馆当天回应,认为美方的制裁理由牵强附会,缺乏事实和证据支撑。

积累·文化传承与理解

1.德国浪漫派

18世纪末发端于德国,随后在欧洲各地出现的浪漫主义,是一次波及范围大,影响深远,其“余波”至今尚未停息的文化思潮。其波及文学艺术、哲学社会科学、自然科学诸领域,席卷了精神生活的方方面面。德国浪漫派是这个思潮的源头,特指18世纪90年代至1850年前后由施莱格尔兄弟、诺瓦利斯等掀起,随后又有布伦塔诺、阿尼姆、克莱斯特、霍夫曼、艾兴多夫等大批作家参与的一场文学运动。德国浪漫派对后世有着难以估量之影响,它不仅是现代派当中诸多流派之源,更在西方近现代思想史上占有特殊地位。

2.随笔

随笔是散文的一种。这类文章或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格:可以观景抒情,可以睹物说理,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事物进行综合议论,且不受字数限制。

探究·思维发展与提升

图文导航

1.《读书:目的与前提》:作者在这篇随笔中提出了读书是获得教养的主要途径的观点,盛赞了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

2.《上图书馆》:作者按照自己的成长过程来写与这几个图书馆的缘分,表达了对读书生活的热爱,阐明了读书可以提高人们理性认知水平的道理。

主旨探微

(一)领读课文

1.黑塞认为读书的目的和前提各是什么?请简要回答。

提示: (1)目的:读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

(2)前提:以个人的阅读兴趣为前提,同时还必须要以个性或人格作为前提。

任务探究

2.文中主要记述了几个图书馆?文章是按什么顺序来记述这几个图书馆的?

提示: (1)公书林,清华图书馆,包德林图书馆,英国博物馆的圆形图书馆。

(2)时间顺序。作者是按照自己的成长过程来记述这几个图书馆的。

活动 《读书:目的和前提》是如何论证“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点的?

提示: 第3段紧承前一段分析“获得教养要研读世界文学”这一问题,指出要想建立与世界文学的生动联系,读者首先要认识自己,要根据自己的兴趣阅读。

任务一

感受作者运用灵活自由的笔触。

(二)精研课文

第4段又进一步指出读书不在于数量,因为“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”,确立了自己对读书前提的观点。

然后作者用第5、6两段,以自己的读书经历为例来证明这一观点。

这样,作者先讲道理后摆事实,深入论证了“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点。

活动 《上图书馆》首尾引用了西蒙娜·德·波伏瓦名言和莎士比亚的台词,请分析其作用。

提示: (1)引用西蒙娜·德·波伏瓦的名言,是为了引出自己对图书馆读书生活的热爱,达到提纲挈

领,为整篇文章奠定基调的作用。

(2)引用莎士比亚的台词,说明人类创造了知识理性。使文章说明问题、阐明观点时增强说服力,具有突出中心的作用。

(3)引用了西蒙娜·德·波伏瓦名言和莎士比亚的台词,增加文章的可读性,丰富了文章的内涵。

活动 《读书:目的和前提》认为获得真正教养的最重要的途径是什么?这条途径有什么特点?这条途径对人生有什么作用?

提示: (1)最重要的途径之一:研读世界文学,逐渐熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。特别是对每一部思想家或作家的杰作要深入理解,从中挖掘出作品中深刻的生命意义,以期帮助自己树立正确、积极的人生观。

任务二

明晓作者记述了自己求学读书的生活与感悟。

(2)特点:①无止境。一个文化发达的民族的全部文学以及整个人类的文学是广博无边的,研读是无止境的。②发展性。文学的解读,会随着读者的经历、思想、经验积累等和文学本身的发展不断地发展变化。

(3)对人生的作用:①领略人类所思、所求的广阔和丰盈。②建立人与人之间和谐的、息息相通的关系。③使自己生活的节奏跟上时代发展的脉搏。④使我们自己的人生越来越充实、高尚、有意义。

活动 在《读书:目的和前提》和《上图书馆》中,两位作者都回顾了自己的读书生活,试比较两篇文章写作目的的异同。

提示: ①相同之处:意在通过叙述自身的读书生活证明读书有益。②不同之处:《读书:目的和前提》侧重于引导读者富有个性、生动热情地与书籍打交道,倡导人们通过读书来提升修养,所以叙述时内容偏重于阅读过程中爱好的发现、培养,思想境界的提升;《上图书馆》侧重于呈现图书馆给作者带来的裨益,所以叙述时内容偏重于描写作者在多所图书馆的感受和收获,表达了作者的感念之情。

活动 黑塞提倡读书要“重复阅读”,可以说是主张“精”读,而也有人强调开卷有益,也就是所谓的“博”读,二者是否矛盾?王佐良在文章开头提出上图书馆之乐,而作者在清华大学图书馆和包德林图书馆中都曾心里不宁静。这两者是否矛盾?

提示: 观点一:不矛盾。作者所主张的“精”读,是指对待经典的作品而言,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品位和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“博”读还是很重要的。

观点二:不矛盾。文章开头提及图书馆之乐,主要从获取知识和开阔眼界的角度,在“公书林”中,满足了王佐良对斯蒂文生的小说和外面世界的好奇心。在清华大学图书馆获取知识和情感新世界。而作者在清华大学图书馆和包德林图书馆中都曾心里不宁静,从富有责任感的角度看,作者面对“七七事变”,国家处于危难之际,表达了知识分子对国家和家庭的担忧和牵挂。

延伸·审美鉴赏与创造

1.课内素材

赫尔曼·黑塞认为“真正的教养不追求任何具体的目的”,教养不应当追求功利,而是为了精神和心灵的自我完善。他指出人们应当从阅读,尤其是阅读杰作中获得教养,倡导一种“爱的阅读”和有效的阅读。善于读书的人,并不追求数量,而只追求他心灵的获得。同时读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性追求。如果人没有人格,没有个性,他的阅读也未必能获得教养。

【适用话题】“读书的目的”“个性阅读”“经典的力量”等。

素材积累

2.课外素材

相声语言大师侯宝林只上过三年小学,由于他勤奋好学,他的艺术水平达到了炉火纯青的程度,成为有名的语言专家。有一次,他为了买到一部明代笑话书《谑浪》,跑遍了北京城所有的旧书摊也未能如愿。后来,他得知北京图书馆有这部书,就决定把书抄回来。适值冬日,他顶着狂风,冒着大雪,一连十八天都跑到图书馆里去抄书,一部十多万字的书,终于被他抄录到手。

【适用话题】“求知”“勤学苦读”“坚持”等。

潜心翻译 译界泰斗

王佐良不仅在英语教学上有着极为突出的贡献,同时充分利用业余时间,潜心翻译,先后主编了《美国短篇小说选》《英美文学活页文选》《英国文学名篇选注》等脍炙人口的翻译作品集,堪称译界泰斗。

20世纪80年代后期,他先后翻译和主编了《苏格兰诗选》《英国诗选》《并非舞文弄墨——英国散文名篇新选》等作品。这些作品在恢复英语文学翻译、树立英语翻译典范方面具有十分积极的作用。

人物速写

王佐良不仅在文学翻译方面具有非常丰富的经验,在翻译理论上也颇有建树。20世纪90年代起,他先后发表了一系列重要的翻译理论文章,例如《翻译:思考和试笔》《论新开端:文学与翻译研究集》《论诗的翻译》等文章及著作。

王佐良认为,所有的作品最终都是靠读者来完成的。因此,作为一个译者应当面向读者,从读者的接受出发来选择翻译策略。他谦虚地将自己的翻译称为“试笔”,称翻译者应当做一个永恒的学生。同时,翻译理论应当不断地发展,而不仅仅停留在所谓的“信”“达”“雅”之上。

在实践的基础上,他提出了自己的翻译观点,认为翻译首先要辩证地选择翻译策略,应当尽可能地顺译,必要时可以直译。也就是说,并不存在顺译优于直译,或是直译优于顺译的说法,而是要从读者的接受出发。应雅俗共赏,无论是深浅、口气还是文体都不能过分地脱离原作。

例证法

文章阐述读书是获得教养的途径,高视阔步,既有理性思考,也富有感染力,以亲身体验说明问题,许多论述充溢着对读书的感情。紧扣中心话题,多角度论证。如第六段在安排上主要采用例证的手法,通过对现实生活中阅读对象与阅读感受的分析,以自己的阅读体验为例加以印证,精细、深入和举一反三地阅读每一部作品,正是获得教养的途径。

请以“成己之器,需要‘忍一时风平浪静,退一步海阔天空’的气量”为开头写一段论述性文字。要求:运用例证法,不少于150字。

学以致用

【示例】成己之器,需要“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”的气量。这是一种胸怀,是包容万物的气概。曹操不计前嫌启用崔琰,蒋宛“宰相肚里能撑船”,李世民重用魏征,武则天让仇人之女上官婉儿常伴左右。他们拥有大气量,最终成就自己的一番霸业。俗语“海纳百川,有容乃大”也一直教育着我们,只有用广阔的胸怀去迎接世界,世界才会报我们以广阔的平台,我们的国家才会在国际舞台上有一席之地。

理解词语的含义,是指理解词语在文中的含义,最重要的是“文中”这两个字。理解文中词语的含义,要以基本义为基础,参照其他义项,再结合语境揣摩,这是理解的基本要求。《上图书馆》中“真实的世界”指处于危亡时刻的国家和民族的命运。“暗淡”一词表现了作者对国家和民族的前途、命运的深切担忧。

聚焦高考

理解文中词语的含义

题干要求 审题重点

(2017·新课标全国卷Ⅱ)结合全文,说明文中“窗子”的含义。 (2015·江苏卷)请结合文章内容,说明第五段中“孱弱”的含义。 (2014·湖南卷)综观全文,简析文中加点词“篡改”的内涵。 题干有“理解”“含义”等关键词;有要求具体理解的词语。

(2021·新高考I卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

石门阵

卞之琳

“诸葛孔明摆下了八阵图,叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了,他一看来势不妙,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗?”

说到了这里,干咳了一声,木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。

男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。

王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。他的手艺不止见长于他的本行。

“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵,不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”

老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。

“来了。”大家一起想。

果然——

“来了!来了,一群鬼子兵!”

王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。”

“那条小街上有人吗?没有。”

“那个院子里有人吗?没有。”

“那堆小树丛背后有人吗?没有。”

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。”

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”

“这条镇不是就完了吗?”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,第三个是小耳朵,小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。”

“小耳朵的心是在一家老百姓的阁房里。”

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。”

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”

“真不是好东西!”谁的声音?李矮子?因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。”

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。”

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。”

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”

“他们看见了什么呀?奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。

“他们看见了什么呀?奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声,他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。”

“他们看见了什么呢?奇怪。”

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。”

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。”

“一路上——”

“向左看:石头门。”

“向右看:石头门。”

“石头门。石头门。石头门。”

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。

“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧?看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音?仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯,他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。”

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。”

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。”

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。”

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说。意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。不过,老王,门是用砖头堵的。”

“那有什么关系,石头门说起来好听一点,只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗?”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手。”王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”

延安,1938年秋

(有删改)

小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

【解题规范】

此题考查小说中“门”的含义,需要梳理文本,由浅入深地思考。

首先在文中找出写门的几处地方:“石门阵摆退鬼子兵”“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门”“只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了”“守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户”“倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代”。接着进行分类梳理,文中的“门”有三类:木门、石头门、没有门夜不闭户。最后再结合小说的主旨,分别写出这三类门的作用或深层意味。

【参考答案】

①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;②在王木匠的故事加工中,砖头门变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

三联

第一“联”,联系词语所在的句子的内容及前后句。理解词语必须联系语境,做到“词不离句”,一般有临时性词义的词语、有特殊用法的词语等要这样来理解。

第二“联”,联系文章的主题或作者的情感态度揣摩词语的含义。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语等依据此法。

第三“联”,联系作者写作时的写作意图和社会背景理解词语的含义。

一依

依托手法挖掘。为了突出表达效果,使语言生动形象,散文写作往往使用一些修辞、描写手法。因此可以依托修辞、描写手法挖掘其背后作者要表达什么意思,要达到什么效果。

答题模式:手法+内容(本句意思,本句所写内容)+效果(情感、形象、主旨)。即本句采用……手法,写出了……内容,表达了……情感(主旨),或写出了人物(景物)……特点。

第六单元 思辨性阅读与表达(一)

13.读书:目的和前提/黑塞

上图书馆/王佐良

学习目标 情境任务

1.了解随笔的相关知识,从中领悟《上图书馆》的写作风格。[语言建构与运用] 2.《读书:目的和前提》亲切、自然的谈话风格和富有哲理的语言。[审美鉴赏与创造] “腹有诗书气自华”,阅读,让心灵闪烁着爱的光辉,让生命散发出教养的芬芳。诺贝尔文学奖获得者黑塞认为,读书是获得真正的修养的重要途径。他劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。在国内外学术界享有盛誉的“文艺复兴式”的翻译家王佐良则以自己的亲身经历谆谆告诫人们多“上图书馆”。高中阶段是阅读的黄金时期,让我们徜徉书海,撷取知识的浪花,采集智慧的珠贝,洗去少年的懵懂和世俗的尘垢。让我们远离浮世的喧嚣,走进经典,与大师交流,使心灵变得更加富有。

预习·语言建构与运用

积累·文化传承与理解

探究·思维发展与提升

延伸·审美鉴赏与创造

预习·语言建构与运用

1.作者作品

德国浪漫派最后一名骑士——黑塞

[简历] 赫尔曼·黑塞,出生在德国,1919年迁居瑞士,1923年46岁时入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。1946年获诺贝尔文学奖。1962年于瑞士家中去世,享年85岁。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。

课前预习

[作品] 《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》

[评价] 德国作家、诗人。被雨果·巴尔称为德国浪漫派最后一位骑士,黑塞的创作真正继承了德国文学的浪漫主义,因而世人称他为“新浪漫主义者”。

英语大师,译界泰斗——王佐良

[简历] 王佐良,1916年2月12日生,浙江上虞人。1995年1月19日,于北京去世。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系,留校任教,1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

[作品] 中篇小说《昆明居》,翻译培根随笔集中的《论学习》。

[评价] 诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,他与许国璋、吴景荣曾被誉为新中国的“三大英语权威”。

2.背景探寻

(1)黑塞曾在神学院学习,而神学院教育的目的就在于压抑和扼杀人性。1912年黑塞定居瑞士后不久,便爆发了第一次世界大战,他也深深地陷入了与德国民族主义冲突的境地。战争无疑是毁灭人性的,这促进了他对人性的思考和探索。他试图从教育和修养方面来探索人性,提倡通过读书来提高修养,达到心灵和个性的自我完善。为此他写下了一系列具有代表性的作品,本文就是一篇激励人们读书的名作。文中,作者赞扬了读书的作用,认为读书是获得教养的主要途径。

(2)1947年,王佐良考取中英庚款公费留学,赴英国牛津大学读研究生。1949年学成回国,照理他应返清华大学继续执教,但实际上是去了北京外国语学校(后改北京外国语学院,今北京外国语大学)。王佐良对清华一直有依恋之情,后来也长期住在清华校园内,1986年出版的文集《照澜集》即以清华照澜院为题。王佐良曾在《想起清华种种》一文中说:“后来我转入别的学校工作,但是我心里始终保持着一种清华做学问的标准。”(《中楼集》)言若有憾。

1.字音识记

狭隘( ) 跋涉( )

沉浸( ) 麻痹( )

戕害( ) 时髦( )

符箓( ) 咒语( )

斑斓( ) 音讯( )

苍穹( ) 点缀( )

吟啸( )

基础梳理

ài

bá

jìn

bì

qiānɡ

máo

lù

zhòu

lán

xùn

qiónɡ

zhuì

xiào

2.字形识记

(1)“消”与“销”

消(xiāo)从字义和词性看,是完、尽的意思,如消失、消灭、消息、消费等。

销(xiāo)在古时跟金属有关,熔化之意。多和动词相关,销售、销量、销毁、销魂、销赃等。也有名词如“销子”等。

(2)“蓬”与“篷”

蓬(pénɡ),草字头的是一种草本植物的名称,也可以作为形容词和量词,比如形容茂盛,蓬勃,或者乱,蓬松。古时也常用于比喻茅塞不通的头脑。或者自谦,用以表示自己见识浅陋,蠢笨。篷(pénɡ),竹字头的是指遮蔽风雨和阳光的东西,用竹篾、苇席、布等做成。

3.词义辨析

(1)教养·修养

两者都有“培养”的意思。“教养”指教育培养;也指一般文化和品德的修养。侧重于长辈用来形容晚辈或小孩子。“修养”指理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平;也指养成的正确的待人处事的态度。既可以用于长辈形容晚辈,也可以用于晚辈形容长辈,但一般不用于年龄不大的小孩子身上。

练习 请将正确的词语填在横线上

①郑珏鹏时刻要求自己居安思危、加强政治_______、苦练军事本领、扎实锤炼作风,为实现能打仗、打胜仗的强军目标而贡献力量。

②在家庭中,父亲对孩子的_______起着重要的作用,父亲更多的是对孩子思想上的影响,父亲对孩子期待多一些,孩子的行为问题就少一些。

修养

教养

(2)领略·领会

两者都有“了解、明白”的意思。“领略”指了解事物的情况,进而认识它的意义,或者辨别它的滋味。侧重于体验、欣赏、认识或尝试,对象常是较为具体的事物,也可以是抽象的事物。“领会”指领略事物而有所体会。侧重于指理性上的理解、体会,对象常是较为抽象的事物。

练习 请将正确的词语填在横线上

①赛事把展览、音乐、露营、户外运动等融为一体,让参与者可以充分_______自驾旅行的激情与浪漫,释放自我,在运动中感知生命。

②各级法院要深入学习_______习近平总书记网络强国战略思想,切实把思想和行动统一到党中央精神上来,紧密联系工作实际抓好落实。

领略

领会

(3)钟情·衷情

两者都与感情相关。钟情,动词,指感情专注。衷情,名词,指内心的情感。

练习 请将正确的词语填在横线上

①孙悟空见了六耳猕猴就开打,然后就上天入地,直打到佛祖跟前才见分晓。骁勇依旧,________不在,这是孙悟空留给花果山的最后一个背影。

②徐悲鸿不仅在绘画上________于古典的英雄侠义精神的表现,而且侠义精神也成为其日常行为的巨大动力,在面对困难时往往意气用事或越挫越勇。

衷情

钟情

4.词语积累

(1)索然寡味:是指毫无意味或毫无兴致的样子。

如:比方有一本小说,平时自由拿来消遣,觉得多么有趣,一旦把它拿来当课本读,用预备考试的方法去读,便不免索然寡味了。

(2)举一反三:从一件事情类推而知道其他许多事情。比喻善于学习,能够由此及彼。

如:会议强调,要严格落实森林防火主体责任,痛定思痛、举一反三,统筹做好森林防火及社会维稳工作。

(3)息息相通:指呼吸相关联,形容关系密切。

如:中华民族伟大复兴的中国梦与世界各国人民的美好梦想息息相通,中国始终会扮演负责任大国的形象。

(4)孜孜不倦:指工作或学习勤奋不知疲倦。通常指教师或学生工作或学习勤奋不知疲倦。

如:观众们置身其内,不但能够领略到中华服饰的绰约多姿,还能够透过龚建培教授的视野感受到中国学者对这一领域孜孜不倦的研究过程。

(5)胸有成竹:原指画竹子时要在心里有一幅竹子的形象。后比喻做事之前已经有了主意。

如:看来克服紧张的最好办法就是事前做好准备,只有做了充分的准备,才会胸有成竹,勇敢面对新挑战!

(6)牵强附会:意思是把没有某种意义的事物硬说成有,也指把不相关联的事物强拉在一起,混为一谈。

如:针对美国的制裁,俄驻美国大使馆当天回应,认为美方的制裁理由牵强附会,缺乏事实和证据支撑。

积累·文化传承与理解

1.德国浪漫派

18世纪末发端于德国,随后在欧洲各地出现的浪漫主义,是一次波及范围大,影响深远,其“余波”至今尚未停息的文化思潮。其波及文学艺术、哲学社会科学、自然科学诸领域,席卷了精神生活的方方面面。德国浪漫派是这个思潮的源头,特指18世纪90年代至1850年前后由施莱格尔兄弟、诺瓦利斯等掀起,随后又有布伦塔诺、阿尼姆、克莱斯特、霍夫曼、艾兴多夫等大批作家参与的一场文学运动。德国浪漫派对后世有着难以估量之影响,它不仅是现代派当中诸多流派之源,更在西方近现代思想史上占有特殊地位。

2.随笔

随笔是散文的一种。这类文章或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格:可以观景抒情,可以睹物说理,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事物进行综合议论,且不受字数限制。

探究·思维发展与提升

图文导航

1.《读书:目的与前提》:作者在这篇随笔中提出了读书是获得教养的主要途径的观点,盛赞了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

2.《上图书馆》:作者按照自己的成长过程来写与这几个图书馆的缘分,表达了对读书生活的热爱,阐明了读书可以提高人们理性认知水平的道理。

主旨探微

(一)领读课文

1.黑塞认为读书的目的和前提各是什么?请简要回答。

提示: (1)目的:读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

(2)前提:以个人的阅读兴趣为前提,同时还必须要以个性或人格作为前提。

任务探究

2.文中主要记述了几个图书馆?文章是按什么顺序来记述这几个图书馆的?

提示: (1)公书林,清华图书馆,包德林图书馆,英国博物馆的圆形图书馆。

(2)时间顺序。作者是按照自己的成长过程来记述这几个图书馆的。

活动 《读书:目的和前提》是如何论证“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点的?

提示: 第3段紧承前一段分析“获得教养要研读世界文学”这一问题,指出要想建立与世界文学的生动联系,读者首先要认识自己,要根据自己的兴趣阅读。

任务一

感受作者运用灵活自由的笔触。

(二)精研课文

第4段又进一步指出读书不在于数量,因为“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”,确立了自己对读书前提的观点。

然后作者用第5、6两段,以自己的读书经历为例来证明这一观点。

这样,作者先讲道理后摆事实,深入论证了“读书的前提是读者个性或人格的追求”这一观点。

活动 《上图书馆》首尾引用了西蒙娜·德·波伏瓦名言和莎士比亚的台词,请分析其作用。

提示: (1)引用西蒙娜·德·波伏瓦的名言,是为了引出自己对图书馆读书生活的热爱,达到提纲挈

领,为整篇文章奠定基调的作用。

(2)引用莎士比亚的台词,说明人类创造了知识理性。使文章说明问题、阐明观点时增强说服力,具有突出中心的作用。

(3)引用了西蒙娜·德·波伏瓦名言和莎士比亚的台词,增加文章的可读性,丰富了文章的内涵。

活动 《读书:目的和前提》认为获得真正教养的最重要的途径是什么?这条途径有什么特点?这条途径对人生有什么作用?

提示: (1)最重要的途径之一:研读世界文学,逐渐熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富。特别是对每一部思想家或作家的杰作要深入理解,从中挖掘出作品中深刻的生命意义,以期帮助自己树立正确、积极的人生观。

任务二

明晓作者记述了自己求学读书的生活与感悟。

(2)特点:①无止境。一个文化发达的民族的全部文学以及整个人类的文学是广博无边的,研读是无止境的。②发展性。文学的解读,会随着读者的经历、思想、经验积累等和文学本身的发展不断地发展变化。

(3)对人生的作用:①领略人类所思、所求的广阔和丰盈。②建立人与人之间和谐的、息息相通的关系。③使自己生活的节奏跟上时代发展的脉搏。④使我们自己的人生越来越充实、高尚、有意义。

活动 在《读书:目的和前提》和《上图书馆》中,两位作者都回顾了自己的读书生活,试比较两篇文章写作目的的异同。

提示: ①相同之处:意在通过叙述自身的读书生活证明读书有益。②不同之处:《读书:目的和前提》侧重于引导读者富有个性、生动热情地与书籍打交道,倡导人们通过读书来提升修养,所以叙述时内容偏重于阅读过程中爱好的发现、培养,思想境界的提升;《上图书馆》侧重于呈现图书馆给作者带来的裨益,所以叙述时内容偏重于描写作者在多所图书馆的感受和收获,表达了作者的感念之情。

活动 黑塞提倡读书要“重复阅读”,可以说是主张“精”读,而也有人强调开卷有益,也就是所谓的“博”读,二者是否矛盾?王佐良在文章开头提出上图书馆之乐,而作者在清华大学图书馆和包德林图书馆中都曾心里不宁静。这两者是否矛盾?

提示: 观点一:不矛盾。作者所主张的“精”读,是指对待经典的作品而言,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品位和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“博”读还是很重要的。

观点二:不矛盾。文章开头提及图书馆之乐,主要从获取知识和开阔眼界的角度,在“公书林”中,满足了王佐良对斯蒂文生的小说和外面世界的好奇心。在清华大学图书馆获取知识和情感新世界。而作者在清华大学图书馆和包德林图书馆中都曾心里不宁静,从富有责任感的角度看,作者面对“七七事变”,国家处于危难之际,表达了知识分子对国家和家庭的担忧和牵挂。

延伸·审美鉴赏与创造

1.课内素材

赫尔曼·黑塞认为“真正的教养不追求任何具体的目的”,教养不应当追求功利,而是为了精神和心灵的自我完善。他指出人们应当从阅读,尤其是阅读杰作中获得教养,倡导一种“爱的阅读”和有效的阅读。善于读书的人,并不追求数量,而只追求他心灵的获得。同时读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性追求。如果人没有人格,没有个性,他的阅读也未必能获得教养。

【适用话题】“读书的目的”“个性阅读”“经典的力量”等。

素材积累

2.课外素材

相声语言大师侯宝林只上过三年小学,由于他勤奋好学,他的艺术水平达到了炉火纯青的程度,成为有名的语言专家。有一次,他为了买到一部明代笑话书《谑浪》,跑遍了北京城所有的旧书摊也未能如愿。后来,他得知北京图书馆有这部书,就决定把书抄回来。适值冬日,他顶着狂风,冒着大雪,一连十八天都跑到图书馆里去抄书,一部十多万字的书,终于被他抄录到手。

【适用话题】“求知”“勤学苦读”“坚持”等。

潜心翻译 译界泰斗

王佐良不仅在英语教学上有着极为突出的贡献,同时充分利用业余时间,潜心翻译,先后主编了《美国短篇小说选》《英美文学活页文选》《英国文学名篇选注》等脍炙人口的翻译作品集,堪称译界泰斗。

20世纪80年代后期,他先后翻译和主编了《苏格兰诗选》《英国诗选》《并非舞文弄墨——英国散文名篇新选》等作品。这些作品在恢复英语文学翻译、树立英语翻译典范方面具有十分积极的作用。

人物速写

王佐良不仅在文学翻译方面具有非常丰富的经验,在翻译理论上也颇有建树。20世纪90年代起,他先后发表了一系列重要的翻译理论文章,例如《翻译:思考和试笔》《论新开端:文学与翻译研究集》《论诗的翻译》等文章及著作。

王佐良认为,所有的作品最终都是靠读者来完成的。因此,作为一个译者应当面向读者,从读者的接受出发来选择翻译策略。他谦虚地将自己的翻译称为“试笔”,称翻译者应当做一个永恒的学生。同时,翻译理论应当不断地发展,而不仅仅停留在所谓的“信”“达”“雅”之上。

在实践的基础上,他提出了自己的翻译观点,认为翻译首先要辩证地选择翻译策略,应当尽可能地顺译,必要时可以直译。也就是说,并不存在顺译优于直译,或是直译优于顺译的说法,而是要从读者的接受出发。应雅俗共赏,无论是深浅、口气还是文体都不能过分地脱离原作。

例证法

文章阐述读书是获得教养的途径,高视阔步,既有理性思考,也富有感染力,以亲身体验说明问题,许多论述充溢着对读书的感情。紧扣中心话题,多角度论证。如第六段在安排上主要采用例证的手法,通过对现实生活中阅读对象与阅读感受的分析,以自己的阅读体验为例加以印证,精细、深入和举一反三地阅读每一部作品,正是获得教养的途径。

请以“成己之器,需要‘忍一时风平浪静,退一步海阔天空’的气量”为开头写一段论述性文字。要求:运用例证法,不少于150字。

学以致用

【示例】成己之器,需要“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”的气量。这是一种胸怀,是包容万物的气概。曹操不计前嫌启用崔琰,蒋宛“宰相肚里能撑船”,李世民重用魏征,武则天让仇人之女上官婉儿常伴左右。他们拥有大气量,最终成就自己的一番霸业。俗语“海纳百川,有容乃大”也一直教育着我们,只有用广阔的胸怀去迎接世界,世界才会报我们以广阔的平台,我们的国家才会在国际舞台上有一席之地。

理解词语的含义,是指理解词语在文中的含义,最重要的是“文中”这两个字。理解文中词语的含义,要以基本义为基础,参照其他义项,再结合语境揣摩,这是理解的基本要求。《上图书馆》中“真实的世界”指处于危亡时刻的国家和民族的命运。“暗淡”一词表现了作者对国家和民族的前途、命运的深切担忧。

聚焦高考

理解文中词语的含义

题干要求 审题重点

(2017·新课标全国卷Ⅱ)结合全文,说明文中“窗子”的含义。 (2015·江苏卷)请结合文章内容,说明第五段中“孱弱”的含义。 (2014·湖南卷)综观全文,简析文中加点词“篡改”的内涵。 题干有“理解”“含义”等关键词;有要求具体理解的词语。

(2021·新高考I卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

石门阵

卞之琳

“诸葛孔明摆下了八阵图,叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了,他一看来势不妙,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗?”

说到了这里,干咳了一声,木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。

男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。

王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。他的手艺不止见长于他的本行。

“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵,不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”

老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。

“来了。”大家一起想。

果然——

“来了!来了,一群鬼子兵!”

王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。”

“那条小街上有人吗?没有。”

“那个院子里有人吗?没有。”

“那堆小树丛背后有人吗?没有。”

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。”

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”

“这条镇不是就完了吗?”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,第三个是小耳朵,小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。”

“小耳朵的心是在一家老百姓的阁房里。”

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。”

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”

“真不是好东西!”谁的声音?李矮子?因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。”

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。”

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。”

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”

“他们看见了什么呀?奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。

“他们看见了什么呀?奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声,他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。”

“他们看见了什么呢?奇怪。”

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。”

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。”

“一路上——”

“向左看:石头门。”

“向右看:石头门。”

“石头门。石头门。石头门。”

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。

“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧?看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音?仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯,他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。”

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。”

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。”

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。”

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说。意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。不过,老王,门是用砖头堵的。”

“那有什么关系,石头门说起来好听一点,只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗?”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手。”王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”

延安,1938年秋

(有删改)

小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

【解题规范】

此题考查小说中“门”的含义,需要梳理文本,由浅入深地思考。

首先在文中找出写门的几处地方:“石门阵摆退鬼子兵”“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门”“只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了”“守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户”“倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代”。接着进行分类梳理,文中的“门”有三类:木门、石头门、没有门夜不闭户。最后再结合小说的主旨,分别写出这三类门的作用或深层意味。

【参考答案】

①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;②在王木匠的故事加工中,砖头门变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

三联

第一“联”,联系词语所在的句子的内容及前后句。理解词语必须联系语境,做到“词不离句”,一般有临时性词义的词语、有特殊用法的词语等要这样来理解。

第二“联”,联系文章的主题或作者的情感态度揣摩词语的含义。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语等依据此法。

第三“联”,联系作者写作时的写作意图和社会背景理解词语的含义。

一依

依托手法挖掘。为了突出表达效果,使语言生动形象,散文写作往往使用一些修辞、描写手法。因此可以依托修辞、描写手法挖掘其背后作者要表达什么意思,要达到什么效果。

答题模式:手法+内容(本句意思,本句所写内容)+效果(情感、形象、主旨)。即本句采用……手法,写出了……内容,表达了……情感(主旨),或写出了人物(景物)……特点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读