浙教版八年级科学2022-2023第二学期“期末冲刺”分类题型训练(十三):生物实验探究(1)(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版八年级科学2022-2023第二学期“期末冲刺”分类题型训练(十三):生物实验探究(1)(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 354.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-10 19:21:18 | ||

图片预览

文档简介

1.校园里,同学们开展了一系列植物栽培和探究活动,请分析回答:

(1)为提高植物移栽的成活率,请你提出一条合理的建议 (合理即可); (2)在植物生长过程中,同学们还采取了治虫、除草、施肥、松土等措施,其中,经常给植物松土的目的是 。

(3)同学们在校园里开展了如下探究:选取了发育情况相同的两株健壮天竺葵幼苗,标记为甲、乙,分别放在两瓶不同的培养液中培养,放置于相同的光照下一段时间,并观察、测量其发生变化,具体情况如表:

植株 培养液(50毫升) 植株质量/克 生长状况

实验前 实验后

甲 蒸馏水 90 145 矮小纤细,叶色发黄

乙 土壤浸出液 90 378 枝叶茂盛,叶色浓绿

①比较甲、乙植株的生长状况可以得出的结论是:植物的生长需要 (填“光照”“无机盐”“水”);

②请你指出同学们设计实验的不足之处 。

2.根是陆生植物吸水的主要器官,它从土壤中吸收大量的水,满足植物体生长发育的需要。如图是细胞吸水和失水模式图.请回答以下问题:

(1)根吸收水的主要部位是根尖的 。

(2)施肥过多植物会出现“烧苗”现象,其原因是土壤溶液浓度 根细胞细胞液浓度(填“大于”、“等于”或“小于”)。

(3)在A,B两图中, 图表示细胞处于失水状态。

(4)无土栽培使作物彻底脱离了土壤环境,因而也就摆脱了土地的约束。无土栽培中用人工配制的培养液,供给植物矿物营养的需要。欲配置1000千克含溶质质量分数为0.15%的硝酸铵(NH4NO3)营养液,能为作物提供多少质量的氮元素 千克。

3.小金同学想证明土壤中存在有机物,并想测定其含量,査阅文献后得知,有机物可以燃烧生成二氧化碳和水,他设计的实验步骤如下:

⑴用天平称取少量新鲜土壤,记录质量为M1;

⑵把他们放在铁丝网上用酒精灯灼烧,如图所示;

⑶用一个干冷的烧杯罩在土壤上,观察发现有 现象;

⑷用涂有澄清石灰水的烧杯罩在土壤上,观察发现有 现象;

⑸待土壤冷却后测得质量为M2。小金认为有机物的质量就是M1-M2同桌小明则认为,该方案考虑不周,需要对其中一个步骤进行修改,请写出修改的内容

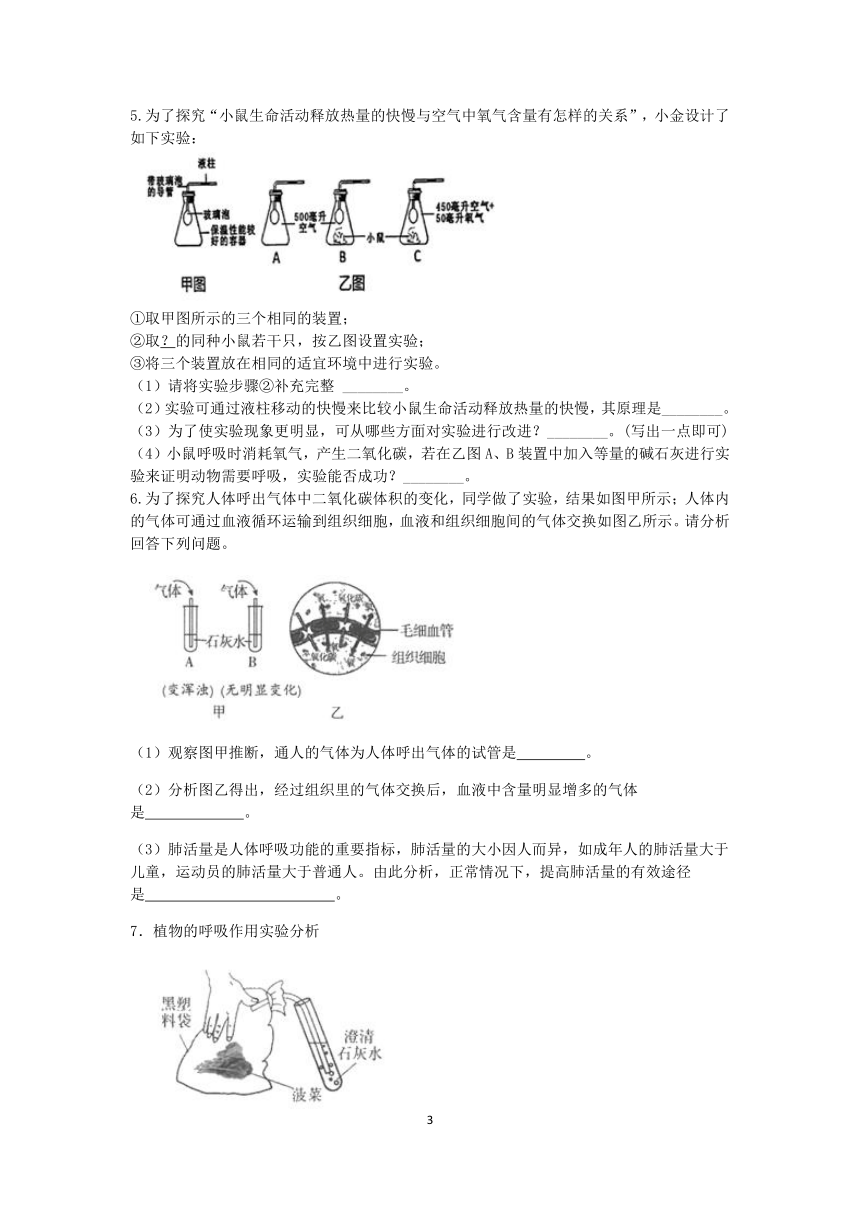

4.有入提出:“行入经常在草坪上行走,会造成土壤因板结而缺少空气,从而影响草的生长。”小乐设计如下方案以初步验证这个观点。

步骤1:在校园中选择一块干燥、疏松的土地和一块干燥、被多次踩过的土地,各取等质量的土块,分别证作甲土块和乙土块;另取一块相同规格的铁块。

步骤2:将甲、乙土块和铁块分别放入3只相同的烧杯中,用量筒取一定体积的水,沿烧杯壁缓慢地向烧杯内注水;快要浸没土块或铁块时,换用滴管向烧杯内滴水,直到水刚好浸没甲、乙土块和铁块,如图所示:记录用水体积分别为V1、V2和V3。请回答:

(1)在步骤1中有一处错误,请指出并修改 。

(2)在步骤2中,“快要浸没土块或铁块时,换用滴管向烧杯内滴水,直到水刚好浸没甲、乙土块和铁块”。这样操作的好处是 。

(3)若发现V1 V2(填“大于”“小于”或“等于”),说明疏松的土地比踩踏过的土地空气含量高。

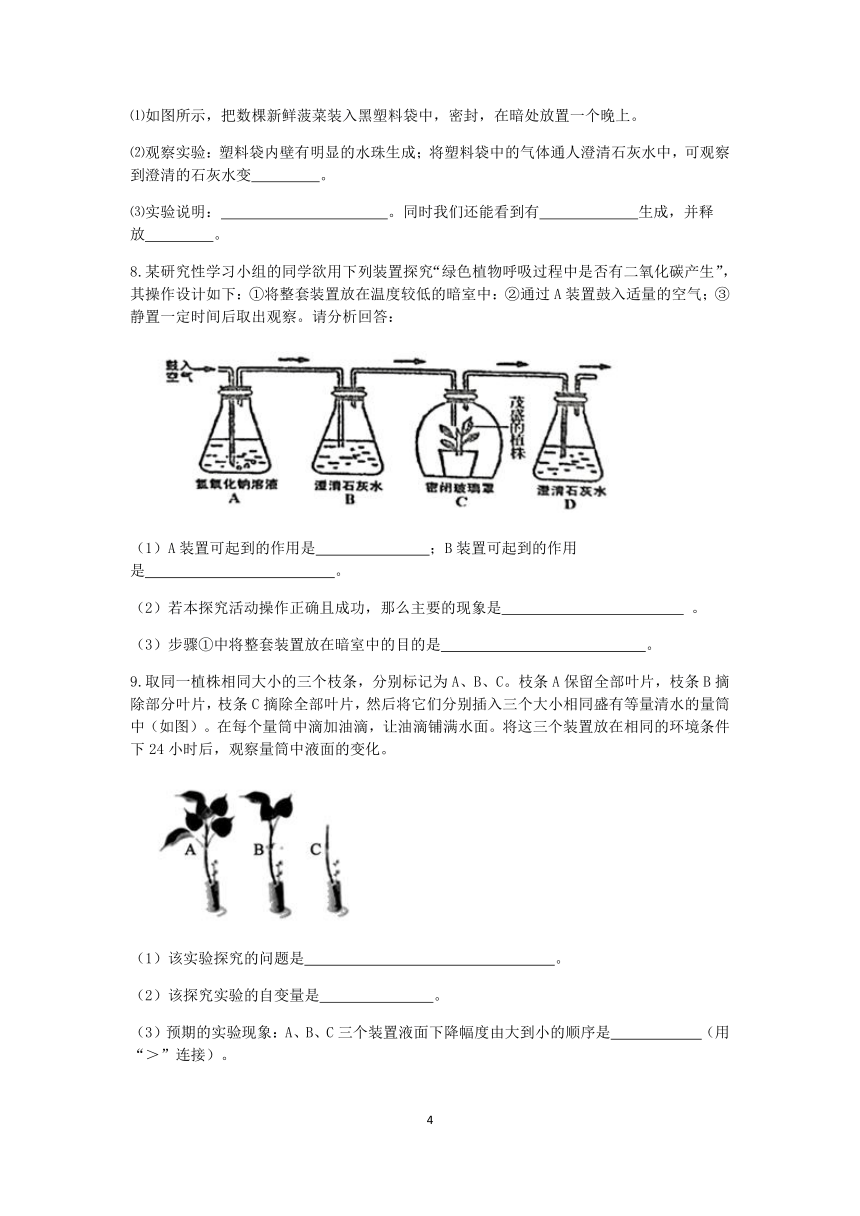

5.为了探究“小鼠生命活动释放热量的快慢与空气中氧气含量有怎样的关系”,小金设计了如下实验:

①取甲图所示的三个相同的装置;

②取?的同种小鼠若干只,按乙图设置实验;

③将三个装置放在相同的适宜环境中进行实验。

(1)请将实验步骤②补充完整 ________。

(2)实验可通过液柱移动的快慢来比较小鼠生命活动释放热量的快慢,其原理是________。

(3)为了使实验现象更明显,可从哪些方面对实验进行改进?________。(写出一点即可)

(4)小鼠呼吸时消耗氧气,产生二氧化碳,若在乙图A、B装置中加入等量的碱石灰进行实验来证明动物需要呼吸,实验能否成功?________。

6.为了探究人体呼出气体中二氧化碳体积的变化,同学做了实验,结果如图甲所示;人体内的气体可通过血液循环运输到组织细胞,血液和组织细胞间的气体交换如图乙所示。请分析回答下列问题。

(1)观察图甲推断,通人的气体为人体呼出气体的试管是 。

(2)分析图乙得出,经过组织里的气体交换后,血液中含量明显增多的气体是 。

(3)肺活量是人体呼吸功能的重要指标,肺活量的大小因人而异,如成年人的肺活量大于儿童,运动员的肺活量大于普通人。由此分析,正常情况下,提高肺活量的有效途径是 。

7.植物的呼吸作用实验分析

⑴如图所示,把数棵新鲜菠菜装入黑塑料袋中,密封,在暗处放置一个晚上。

⑵观察实验:塑料袋内壁有明显的水珠生成;将塑料袋中的气体通人澄清石灰水中,可观察到澄清的石灰水变 。

⑶实验说明: 。同时我们还能看到有 生成,并释放 。

8.某研究性学习小组的同学欲用下列装置探究“绿色植物呼吸过程中是否有二氧化碳产生”,其操作设计如下:①将整套装置放在温度较低的暗室中:②通过A装置鼓入适量的空气;③静置一定时间后取出观察。请分析回答:

(1)A装置可起到的作用是 ;B装置可起到的作用是 。

(2)若本探究活动操作正确且成功,那么主要的现象是 。

(3)步骤①中将整套装置放在暗室中的目的是 。

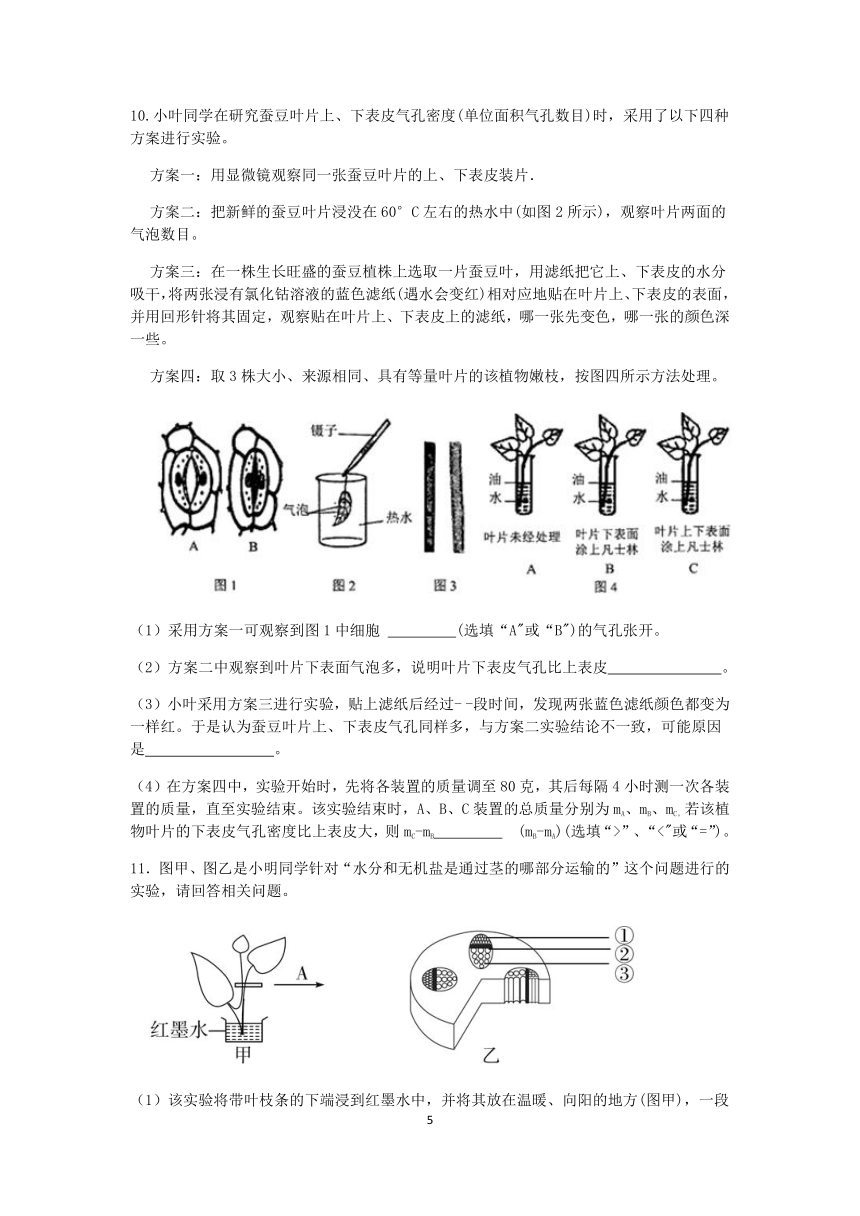

9.取同一植株相同大小的三个枝条,分别标记为A、B、C。枝条A保留全部叶片,枝条B摘除部分叶片,枝条C摘除全部叶片,然后将它们分别插入三个大小相同盛有等量清水的量筒中(如图)。在每个量筒中滴加油滴,让油滴铺满水面。将这三个装置放在相同的环境条件下24小时后,观察量筒中液面的变化。

(1)该实验探究的问题是 。

(2)该探究实验的自变量是 。

(3)预期的实验现象:A、B、C三个装置液面下降幅度由大到小的顺序是 (用“>”连接)。

10.小叶同学在研究蚕豆叶片上、下表皮气孔密度(单位面积气孔数目)时,采用了以下四种方案进行实验。

方案一:用显微镜观察同一张蚕豆叶片的上、下表皮装片.

方案二:把新鲜的蚕豆叶片浸没在60°C左右的热水中(如图2所示),观察叶片两面的气泡数目。

方案三:在一株生长旺盛的蚕豆植株上选取一片蚕豆叶,用滤纸把它上、下表皮的水分吸干,将两张浸有氯化钴溶液的蓝色滤纸(遇水会变红)相对应地贴在叶片上、下表皮的表面,并用回形针将其固定,观察贴在叶片上、下表皮上的滤纸,哪一张先变色,哪一张的颜色深一些。

方案四:取3株大小、来源相同、具有等量叶片的该植物嫩枝,按图四所示方法处理。

(1)采用方案一可观察到图1中细胞 (选填“A"或“B")的气孔张开。

(2)方案二中观察到叶片下表面气泡多,说明叶片下表皮气孔比上表皮 。

(3)小叶采用方案三进行实验,贴上滤纸后经过- -段时间,发现两张蓝色滤纸颜色都变为一样红。于是认为蚕豆叶片上、下表皮气孔同样多,与方案二实验结论不一致,可能原因是 。

(4)在方案四中,实验开始时,先将各装置的质量调至80克,其后每隔4小时测一次各装置的质量,直至实验结束。该实验结束时,A、B、C装置的总质量分别为mA、mB、mC。若该植物叶片的下表皮气孔密度比上表皮大,则mC-mB (mB-mA)(选填“>”、“<"或“=”)。

11.图甲、图乙是小明同学针对“水分和无机盐是通过茎的哪部分运输的”这个问题进行的实验,请回答相关问题。

(1)该实验将带叶枝条的下端浸到红墨水中,并将其放在温暖、向阳的地方(图甲),一段时间后,当看到 时,再进行图中A所示的过程。

(2)如果用放大镜观察茎的横切面,就会出现图乙所示的图像,你会发现图乙中数字③所示的结构 被染成了红色。

(3)此实验说明了根吸收的水分和溶解于水中的无机盐是通过 由下往上运输的。

(4)图中数字②表示的结构是 ,请你写出它具有的作用: 。

12.小李同学做了如下实验:在甲、乙两个大小相同的烧杯中各加入等量的蓝墨水和红墨水,将芹菜的叶柄从基部沿中间切开,分别插入两个烧杯中,如图所示。一段时间后他发现左侧的叶片显现出蓝色,右侧的叶片显现出红色。请分析回答:

(1)在Y处将叶柄横切,观察到横切红点,这些红点出现的部位就是导管所在的位置,说明导管的作用是 。

(2)若在X处将叶柄横切,横切面上看到的现象是_________(单选项)

A.左边蓝点多红点少,右边红点多蓝点少

B.周围的一圈是蓝点,中间是红点

C.蓝点和红点混合,均匀分布

D.左边是蓝点,右边是红点

(3)小李同学继续进行下列实验:在甲、乙两烧杯中加入等量的红墨水,将两烧杯放在温度较高的同一地方,但只在乙烧杯中插入新鲜的芹菜。一段时间后,液面下降较快的是 烧杯,该烧杯液面下降较快主要是由于叶片发生了 作用。

13.如图所示实验,可以用来证明植物的呼吸过程中会产生CO2。其中A装置中的NaOH溶液能除去空气中的CO2,B、D中均为澄清石灰水。请回答下列问题。

(1)B瓶中石灰水的作用是 ;

(2)C瓶要用不透光的袋子罩住是为了 ;

(3)观察到 的现象,证明植物的呼吸作用会产生CO2。

14.甲图中的A、B、C是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量-呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳( mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是 (填字母) 。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。 (3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 。

15.某科研团队利用生长状况良好的菠菜作为实验材料进行探究实验,请分析回答下列问题。

科研人员取三支试管,各加入等量检测二氧化碳浓度的指示剂(无二氧化碳时,指示剂呈紫色,随着二氧化碳浓度增加,指示剂会逐渐变为红色、黄色)。取大小和生长状况相同的三片新鲜菠菜叶分别放入A、B、C试管中,并做如下处理(如图所示)。

静置5小时后,指示剂颜色的变化如表所示。

试管 A B C

指示剂颜色变化 紫色 共同色 红色

(1)本实验的实验变量是 ,通过对各试管指示剂颜色变化的分析,可得出的结论是 。

(2)A试管中指示剂呈现紫色,说明该装置中无二氧化碳,原因是 。

B试管中有较多的二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是 。

参考答案

1.(1)带土移植;减去植物的部分枝叶;选择阴雨天移植(合理即可)

(2)促进植物根的呼吸

(3)无机盐;实验植株太少(实验次数太少),实验结果具有偶然性

【解析】本题根据知识点蒸腾作用的意义、带土移栽、根的呼吸作用、探究无机盐的作用等方面着手,在知识点的基础上更进一步,需要学生加以综合利用。

(1)蒸腾作用是水分从活的植物体表面(叶片)以水蒸气状态散失到大气中的过程,蒸腾作用不仅受外界环境条件的影响,而且还受植物本身的调节和控制,因此它是一种复杂的生理过程,其主要过程为:土壤中的水分→根毛→根内导管→茎内导管→叶内导管→气孔→大气。蒸腾作用的主要器官是叶片.刚移栽的植物,根的吸水能力较弱,而蒸腾作用散失大量的水分.所以为了较高的成活率,其建议是带土移栽为了保护幼根和根毛,提高根的吸水能力或者是剪掉移栽植物的部分叶片可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,提高了移栽的成活率.

(2)植物的根不仅能吸水还能呼吸,其呼吸的是空气中的氧气.经常松土,可以使土壤疏松,土壤缝隙中的空气增多.

(3)根据对照实验原则,其只存在一个变量,为探究其变量影响,要综合性考量,因此植株矮小、纤细、叶色变黄增重55克;乙瓶土壤浸出液植株茎粗、枝多、叶色浓绿,增重288克,其土壤浸出液相对于蒸馏水中多包含有无机盐,可以说明:植物的生活需要无机盐,但是其实验只有两组且实验植株过少,存在着严重的实验偶然性。

2.(1)根毛区

(2)大于

(3)A

(4)0.525

【解析】此题考查的是根吸水的部位,施肥过多植物会出现"烧苗"的原因,植物细胞失水或吸水的原理,细胞膜的功能,以及一定质量分数溶液的配制。

(1)植物吸收水和无机盐的主要器官是根。根尖根毛区,细胞停止伸长,并且开始分化,表皮一部分向外突起形成根毛。有大量的根毛,大大增加了根与土壤中水接触的面积,有利于吸水。而且根尖根毛及其上根内部一部分细胞分化形成导管,能输导水分和无机盐。因此根尖根毛区是根吸收水分和无机盐的主要部位。

(2)植物细胞吸水和失水的原理是:细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时失水,细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时吸水。若一次性给农作物施肥过多,会使土壤溶液浓度过高,大于植物细胞溶液的浓度,植物细胞不能吸水,反而会失水,导致植物因失水而萎蔫,造成"烧苗"现象。因此要合理施肥。

(3)图A细胞壁与细胞膜分离,液泡变小,因此表示细胞处于失水状态。

图B细胞壁和细胞膜紧密的贴在一起,液泡大,因此表示细胞吸水。

(4) 硝酸铵(NH4NO3) 质量=1000千克*0.15%=1.5千克。

硝酸铵(NH4NO3) 中N元素质量分数=

N元素质量=1.5千克×35%=0.525千克。

3.小烧杯上有水珠;澄清石灰水变浑浊;将新鲜土壤换成干燥土壤

【解析】构成土壤的物质有固体、液体和气体三类。土壤的固体部分主要由矿物质颗粒和腐殖质组成,其中矿物质颗粒占固体部分的 95% 左右。

【解答】土壤中含有水分,所以在加热的过程中水分会以水蒸气的形式出来,当遇到干冷的烧杯时发生液化,所以会观察到小烧杯上有水珠的现象。

土壤中含有有机物,有机物在加热燃烧的过程中会生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以 用涂有澄清石灰水的烧杯罩在土壤上,观察发现有澄清石灰水变浑浊现象。

因为新鲜土壤中含有水分,在加热过程中也会使得土壤的质量减少,所以需要将新鲜的土壤改成干燥的土壤,以排除水分对实验结果的影响。

4.(1)各取等质量的土块修改为各取等体积的土块

(2)减小误差,使结果更加精确

(3)大于

【解析】(1)实验虽然不能避免误差,但能减小误差。

(2)如果甲比乙的水的体积大,那么说明甲中空气的体积比乙中空气的体积大,得出结论:疏松的土地比踩踏过的土地空气含量高。

【解答】(1)土块中有空隙,因此当水面达到相同高度时,甲土块内水的体积等于土块的实际体积加其中空气的体积,而铁块的体积和土块的实际体积相同,所以V1和V3之差就是甲土块中空气的体积,最后用空气的体积与铁块的体积比较,可知疏松的土地和踩踏过的土地哪个空气含量高,因此在步骤1中有一处错误,即各取等质量的土块修改为各取等体积的土块。

(1)在步骤2中,“快要浸没土块或铁块时,换用滴管向烧杯内滴水,直到水刚好浸没甲、乙土地和铁块”如此操作的目的是:减小误差,使实验结果更加准确。

(3)若发现V1>V,说明疏松的土地比踩踏过的土地空气含量高。

5.(1)大小相近、年龄相同、新陈代谢旺盛

(2)小鼠生命活动释放热量越快,温度升高越快,导致玻璃泡内气体膨胀越快,液柱移动越快

(3)增加小鼠数量、换用更细的导管

(4)能

【解析】1、实验所用的小鼠的生命活动要正常的,主要从鼠的种类,大小,年龄,新陈代谢旺盛程度等方面考虑;

2、小鼠释放热量使瓶内气体膨胀,气压增大,瓶内气压大于外界大气压时液柱移动;

3、膨胀程度是否明显可从热量的产生和膨胀后显示的导管进行处理;

4、碱石灰能吸收二氧化碳气体。

【解答】(1)步骤 ② 是对实验所用样本小鼠进行控制,因为研究的是氧气量的影响,所以选择的小鼠要相同,这里可以选择 大小相近、年龄相同、新陈代谢旺盛的同种小鼠若干只;

(2)此实验的原理是: 动物运动越快,体内释放的热量越多,温度越高,玻璃泡内的气体膨胀越大,所以其原理是:小鼠生命活动释放热量越快,温度升高越快,导致玻璃泡内气体膨胀越快,液柱移动越快;

(3) 增加小鼠的数量,产生的热量就会增多,液柱移动就会加快,改变相同的气体体积时,玻璃管越细,移动的距离越明显,所以对实验进行改进是:增加小鼠数量、换用更细的导管 ;

(4)A、B装置中A无动物,B有动物,其他条件都相同,符合对照实验的要求。B中动物如有呼吸作用,消耗氧气产生二氧化碳,二氧化碳会被碱石灰吸收,使瓶内气压减小,液柱会明显向里移动。而A瓶中空气中的二氧化碳几乎没有,液柱几乎是不动的。所以可能用来进行实验证明动物需要呼吸。

6.(1)A

(2)二氧化碳

(3)加强体育锻炼、多运动

【解析】此题考查的是人体吸入气体和呼出气体成分含量比较、检验二氧化碳的方法、组织里的气体交换、提高肺活量的方法。解答时可以从表格中数据变化、二氧化碳的性质、组织里的气体交换过程、血液变化、肺活量方面来切入。

【解答】(1)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊.观察图A试管澄清的石灰水变浑浊,B试管澄清的石灰水不变浑浊.因此通入的气体为人体呼出的气体的试管是 A 。

(2) 组织里的气体交换后主要是细胞通过呼吸作用产生二氧化碳,通过气体的扩散作用,进入细胞周围毛血管的血液中,故血液中含量明显增多的气体是二氧化碳 。

(3)肺活量是人体呼吸功能的重要指标,肺活量的大小因人而异,如成年人的肺活量大于儿童,运动员的肺活量大于普通人。由此分析,正常情况下,提高肺活量的有效途径是 加强体育锻炼、多运动 。

7.浑浊;植物在进行呼吸作用,消耗氧气,产生二氧化碳;二氧化碳;能量

【解析】1.呼吸作用的原料是有机物和氧气,产物是二氧化碳和水,并且还能释放出能量。

2.二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊。

【解答】1.呼吸作用产生二氧化碳,故塑料袋中的气体通人澄清石灰水中,可观察到澄清的石灰水变浑浊。

实验说明:植物 在进行呼吸作用,同时我们还能看到有二氧化碳生成,并释放能量。

8.(1)除去空气中的二氧化碳;检验二氧化碳是否除尽

(2)D中澄清石灰水变浑浊

(3)消耗植物中原有的有机物

【解析】氢氧化钠能够吸收二氧化碳;澄清石灰水能够使二氧化碳变浑浊;夜晚植物进行呼吸作用能够释放二氧化碳。

(1)装置A中的氢氧化钠溶液能吸收鼓入的空气中的二氧化碳,检验进入B瓶中的空气中是否有二氧化碳,可以观察B瓶中的澄清的石灰水是否变浑浊。

(2)C瓶中茂盛的植株在密闭的玻璃罩内只能进行呼吸作用,而呼吸作用能够释放二氧化碳,因此该植物放出的二氧化碳使D瓶中的澄清石灰水变浑浊,即该探究活动操作正确且成功。

(3)实验探究绿色植物呼吸过程中是否有二氧化碳产生,因此必须消除植物内原有的二氧化碳对实验的干扰,因此步骤①中将整套装置放在暗室中的目的是消耗植物中原有的有机物。

9.(1)叶片是否是蒸腾作用的主要器官

(2)叶片的数量

(3)A>B>C

【解析】(1)该实验的变量是叶片,控制其他条件都一样,A的叶片多,B的叶片少,C没有叶片,对照三组装置中液面的下降情况,故该实验探究的问题是:叶片是否是蒸腾作用的主要器官?

(2)该实验中A枝条有叶片,B枝条没有叶片,C没有叶片,因此变量是叶的数量.

(3)A组的叶片最多,故A所在的量筒中液面下降的快,B组的叶片数量仅少于A组,故B所在的量筒中液面下降的比A慢、C组没有叶片,因此不需要进行蒸腾作用,故C所在的量筒中液面下降的最慢,那么预期的实验现象:A、B、C三个装置液面下降幅度由大到小的顺序是A>B>C。

10.(1)A

(2)多或密度大

(3)贴上滤纸时间过长/未用滤纸将叶表皮擦干

(4)<

【解析】装置A由于叶子未处理,所以能正常进行蒸腾作用,试管内的水减少的比较快,装置B中叶子的下表皮被用凡士林涂抹,所以下表皮无法进行蒸腾作用,而上表皮照样可以进行,所以试管内的水减少的比较慢,而装置C中叶子的上、下表皮都用凡士林涂抹,和装置D没有叶子一样所以植物无法进行蒸腾作用,试管内的水不减少。

(1)采用方案一可观察到图1中细胞 A的气孔张开。

(2)方案二中观察到叶片下表面气泡多,说明叶片下表皮气孔比上表皮多或密度大。

(3)小叶采用方案三进行实验,贴上滤纸后经过- -段时间,发现两张蓝色滤纸颜色都变为一样红。于是认为蚕豆叶片上、下表皮气孔同样多,与方案二实验结论不一致,可能原因是贴上滤纸时间过长或未用滤纸将叶表皮擦干。

(4)A叶片不处理蒸腾作用最大,mA最小,B叶片下表面涂凡士林,只用气孔少的上表面进行蒸腾作用,mB大于mA,C叶片两面涂上凡士林,因此不进行蒸腾作用,mC最大,因此该实验结束时,A、B、C装置的总质量分别为mA、mB、mC,若该植物叶片的下表皮气孔密度比上表皮大,则mC-mB< mB-mA。

11.(1)叶脉微红

(2)木质部(或导管)

(3)导管

(4)形成层;进行细胞分裂,使茎加粗

【解析】植物根吸收来的水分通过根、茎、叶脉中的导管自下往上运输的。多年生木本植物的茎最外面是树皮。树皮的内侧是韧皮部,剥去树皮,里面全是木质部,形成层位于韧皮部与木质部之间。形成层细胞可进行细胞分裂,使茎不断加粗。

(1)将带叶枝条的下端浸到红墨水中,并将其放在温暖、向阳的地方(图甲),一段时间后,因为叶片蒸腾作用的拉动下红墨水将会进入枝条中的导管并运输到叶脉。

(2)图乙中,①是韧皮部,②是形成层,③是木质部。木质部中的导管具有运输水分的作用,因此木质部(或导管)被染成红色。

(3)此实验说明了根吸收的水分和溶解于水中的无机盐是通过导管由下往上运输的。

(4)图中数字②表示的结构是形成层,其作用为:进行细胞分裂,使茎加粗。

12.(1)运输水分和无机盐

(2)D

(3)乙;蒸腾

【解析】(1)导管自下而上运输水分和无机盐。

(2)同侧叶柄里的导管,向同侧的叶片运输水分和无机盐。

(3)蒸腾作用是指植物体内的水分通过叶片的气孔以水蒸气的形式散发到植物体外的一个过程。

【解答】(1)导管自下而上运输水分和无机盐,因此在Y处将叶柄横切,观察到横切面上有许多的红点,这些红点出现的部位是导管,属于输导组织。

(2)通过实验可知,同侧叶柄里的导管,向同侧的叶片运输水分和无机盐,故若在X处将叶柄横切,横切面上看到的现象是左边是蓝点,右边是红点,D符合题意。

(3)蒸腾作用是指植物体内的水分通过叶片的气孔以水蒸气的形式散发到植物体外的一个过程,甲和乙烧杯作对照,乙中有新鲜的芹菜,通过蒸腾作用将叶片中的水分散失到大气中,因此乙烧杯的液面下降较快。

13.(1)检验空气中的二氧化碳是否已被除尽

(2)排除光合作用的影响(或使植物在无光照的条件下发生呼吸作用)

(3)B处石灰水不变浑浊,而D处的石灰水变浑浊

【解析】呼吸作用是生物体将体内的大分子转化为小分子并释放出能量的过程。

(1)NaOH溶液能够吸收CO2,所以后面的澄清石灰水是为了检验空气中的CO2是否被除尽;

(2)该实验是为了检验呼吸作用的产物CO2,而光合作用会消耗CO2,所以要对植物进行遮光处理;

(3)B中澄清石灰水不变浑浊,说明空气中没有CO2,而D中澄清石灰水变浑浊,说明有CO2产生,说明CO2是通过呼吸作用产生的;

14.(1)C

(2)温度为5℃到35℃时,呼吸作用的强度随着温度升高而增强。

(3)在相同时间内,20℃光照下吸收CO2量与黑暗下释放CO2量的差值大于25℃时的差值。

【解析】A过程为植物的呼吸作用,即植物吸入氧气,呼出二氧化碳;B过程为植物的蒸腾作用,通过气孔将水分散发到空气中;C过程为植物的光合作用,即吸入二氧化碳,呼出氧气,制造有机物。

(1)甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是C,即叶片通过光合作用吸入二氧化碳,呼出氧气。

(2)由图表数据可知,乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是温度为5℃到35℃时,呼吸作用的强度随着温度升高而增强。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,得出该结论的依据为:在相同时间内,20℃光照下吸收CO2量与黑暗下释放CO2量的差值大于25℃时的差值 。

15.(1)光照强度;光照强度越强,光合作用越强

(2)光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量;分解有机物,释放能量

【解析】光合作用与呼吸作用,一个合成物质储存能量,一个分解物质释放能量;光合作用原料的吸收和产物的运输的能量由呼吸作用提供,呼吸作用分解的有机物正是光合作用所制造的,光合作用储存的能量正是为呼吸作用所释放的,它们之间是相互依存的关系。

【解答】(1)图乙中A、B、C是一组对照实验,变量是光照强度,根据表中的实验现象可见,光照强度越强,光合作用越强。

(2)A装置中的植物在有光的条件下,进行光合作用和呼吸作用,光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放的二氧化碳,所以装置中无二氧化碳,A试管中指示剂呈现紫色。B装置无光,叶不能进行光合作用,只进行呼吸作用释放二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是分解有机物,释放能量。

生物实验探究(1)

(1)为提高植物移栽的成活率,请你提出一条合理的建议 (合理即可); (2)在植物生长过程中,同学们还采取了治虫、除草、施肥、松土等措施,其中,经常给植物松土的目的是 。

(3)同学们在校园里开展了如下探究:选取了发育情况相同的两株健壮天竺葵幼苗,标记为甲、乙,分别放在两瓶不同的培养液中培养,放置于相同的光照下一段时间,并观察、测量其发生变化,具体情况如表:

植株 培养液(50毫升) 植株质量/克 生长状况

实验前 实验后

甲 蒸馏水 90 145 矮小纤细,叶色发黄

乙 土壤浸出液 90 378 枝叶茂盛,叶色浓绿

①比较甲、乙植株的生长状况可以得出的结论是:植物的生长需要 (填“光照”“无机盐”“水”);

②请你指出同学们设计实验的不足之处 。

2.根是陆生植物吸水的主要器官,它从土壤中吸收大量的水,满足植物体生长发育的需要。如图是细胞吸水和失水模式图.请回答以下问题:

(1)根吸收水的主要部位是根尖的 。

(2)施肥过多植物会出现“烧苗”现象,其原因是土壤溶液浓度 根细胞细胞液浓度(填“大于”、“等于”或“小于”)。

(3)在A,B两图中, 图表示细胞处于失水状态。

(4)无土栽培使作物彻底脱离了土壤环境,因而也就摆脱了土地的约束。无土栽培中用人工配制的培养液,供给植物矿物营养的需要。欲配置1000千克含溶质质量分数为0.15%的硝酸铵(NH4NO3)营养液,能为作物提供多少质量的氮元素 千克。

3.小金同学想证明土壤中存在有机物,并想测定其含量,査阅文献后得知,有机物可以燃烧生成二氧化碳和水,他设计的实验步骤如下:

⑴用天平称取少量新鲜土壤,记录质量为M1;

⑵把他们放在铁丝网上用酒精灯灼烧,如图所示;

⑶用一个干冷的烧杯罩在土壤上,观察发现有 现象;

⑷用涂有澄清石灰水的烧杯罩在土壤上,观察发现有 现象;

⑸待土壤冷却后测得质量为M2。小金认为有机物的质量就是M1-M2同桌小明则认为,该方案考虑不周,需要对其中一个步骤进行修改,请写出修改的内容

4.有入提出:“行入经常在草坪上行走,会造成土壤因板结而缺少空气,从而影响草的生长。”小乐设计如下方案以初步验证这个观点。

步骤1:在校园中选择一块干燥、疏松的土地和一块干燥、被多次踩过的土地,各取等质量的土块,分别证作甲土块和乙土块;另取一块相同规格的铁块。

步骤2:将甲、乙土块和铁块分别放入3只相同的烧杯中,用量筒取一定体积的水,沿烧杯壁缓慢地向烧杯内注水;快要浸没土块或铁块时,换用滴管向烧杯内滴水,直到水刚好浸没甲、乙土块和铁块,如图所示:记录用水体积分别为V1、V2和V3。请回答:

(1)在步骤1中有一处错误,请指出并修改 。

(2)在步骤2中,“快要浸没土块或铁块时,换用滴管向烧杯内滴水,直到水刚好浸没甲、乙土块和铁块”。这样操作的好处是 。

(3)若发现V1 V2(填“大于”“小于”或“等于”),说明疏松的土地比踩踏过的土地空气含量高。

5.为了探究“小鼠生命活动释放热量的快慢与空气中氧气含量有怎样的关系”,小金设计了如下实验:

①取甲图所示的三个相同的装置;

②取?的同种小鼠若干只,按乙图设置实验;

③将三个装置放在相同的适宜环境中进行实验。

(1)请将实验步骤②补充完整 ________。

(2)实验可通过液柱移动的快慢来比较小鼠生命活动释放热量的快慢,其原理是________。

(3)为了使实验现象更明显,可从哪些方面对实验进行改进?________。(写出一点即可)

(4)小鼠呼吸时消耗氧气,产生二氧化碳,若在乙图A、B装置中加入等量的碱石灰进行实验来证明动物需要呼吸,实验能否成功?________。

6.为了探究人体呼出气体中二氧化碳体积的变化,同学做了实验,结果如图甲所示;人体内的气体可通过血液循环运输到组织细胞,血液和组织细胞间的气体交换如图乙所示。请分析回答下列问题。

(1)观察图甲推断,通人的气体为人体呼出气体的试管是 。

(2)分析图乙得出,经过组织里的气体交换后,血液中含量明显增多的气体是 。

(3)肺活量是人体呼吸功能的重要指标,肺活量的大小因人而异,如成年人的肺活量大于儿童,运动员的肺活量大于普通人。由此分析,正常情况下,提高肺活量的有效途径是 。

7.植物的呼吸作用实验分析

⑴如图所示,把数棵新鲜菠菜装入黑塑料袋中,密封,在暗处放置一个晚上。

⑵观察实验:塑料袋内壁有明显的水珠生成;将塑料袋中的气体通人澄清石灰水中,可观察到澄清的石灰水变 。

⑶实验说明: 。同时我们还能看到有 生成,并释放 。

8.某研究性学习小组的同学欲用下列装置探究“绿色植物呼吸过程中是否有二氧化碳产生”,其操作设计如下:①将整套装置放在温度较低的暗室中:②通过A装置鼓入适量的空气;③静置一定时间后取出观察。请分析回答:

(1)A装置可起到的作用是 ;B装置可起到的作用是 。

(2)若本探究活动操作正确且成功,那么主要的现象是 。

(3)步骤①中将整套装置放在暗室中的目的是 。

9.取同一植株相同大小的三个枝条,分别标记为A、B、C。枝条A保留全部叶片,枝条B摘除部分叶片,枝条C摘除全部叶片,然后将它们分别插入三个大小相同盛有等量清水的量筒中(如图)。在每个量筒中滴加油滴,让油滴铺满水面。将这三个装置放在相同的环境条件下24小时后,观察量筒中液面的变化。

(1)该实验探究的问题是 。

(2)该探究实验的自变量是 。

(3)预期的实验现象:A、B、C三个装置液面下降幅度由大到小的顺序是 (用“>”连接)。

10.小叶同学在研究蚕豆叶片上、下表皮气孔密度(单位面积气孔数目)时,采用了以下四种方案进行实验。

方案一:用显微镜观察同一张蚕豆叶片的上、下表皮装片.

方案二:把新鲜的蚕豆叶片浸没在60°C左右的热水中(如图2所示),观察叶片两面的气泡数目。

方案三:在一株生长旺盛的蚕豆植株上选取一片蚕豆叶,用滤纸把它上、下表皮的水分吸干,将两张浸有氯化钴溶液的蓝色滤纸(遇水会变红)相对应地贴在叶片上、下表皮的表面,并用回形针将其固定,观察贴在叶片上、下表皮上的滤纸,哪一张先变色,哪一张的颜色深一些。

方案四:取3株大小、来源相同、具有等量叶片的该植物嫩枝,按图四所示方法处理。

(1)采用方案一可观察到图1中细胞 (选填“A"或“B")的气孔张开。

(2)方案二中观察到叶片下表面气泡多,说明叶片下表皮气孔比上表皮 。

(3)小叶采用方案三进行实验,贴上滤纸后经过- -段时间,发现两张蓝色滤纸颜色都变为一样红。于是认为蚕豆叶片上、下表皮气孔同样多,与方案二实验结论不一致,可能原因是 。

(4)在方案四中,实验开始时,先将各装置的质量调至80克,其后每隔4小时测一次各装置的质量,直至实验结束。该实验结束时,A、B、C装置的总质量分别为mA、mB、mC。若该植物叶片的下表皮气孔密度比上表皮大,则mC-mB (mB-mA)(选填“>”、“<"或“=”)。

11.图甲、图乙是小明同学针对“水分和无机盐是通过茎的哪部分运输的”这个问题进行的实验,请回答相关问题。

(1)该实验将带叶枝条的下端浸到红墨水中,并将其放在温暖、向阳的地方(图甲),一段时间后,当看到 时,再进行图中A所示的过程。

(2)如果用放大镜观察茎的横切面,就会出现图乙所示的图像,你会发现图乙中数字③所示的结构 被染成了红色。

(3)此实验说明了根吸收的水分和溶解于水中的无机盐是通过 由下往上运输的。

(4)图中数字②表示的结构是 ,请你写出它具有的作用: 。

12.小李同学做了如下实验:在甲、乙两个大小相同的烧杯中各加入等量的蓝墨水和红墨水,将芹菜的叶柄从基部沿中间切开,分别插入两个烧杯中,如图所示。一段时间后他发现左侧的叶片显现出蓝色,右侧的叶片显现出红色。请分析回答:

(1)在Y处将叶柄横切,观察到横切红点,这些红点出现的部位就是导管所在的位置,说明导管的作用是 。

(2)若在X处将叶柄横切,横切面上看到的现象是_________(单选项)

A.左边蓝点多红点少,右边红点多蓝点少

B.周围的一圈是蓝点,中间是红点

C.蓝点和红点混合,均匀分布

D.左边是蓝点,右边是红点

(3)小李同学继续进行下列实验:在甲、乙两烧杯中加入等量的红墨水,将两烧杯放在温度较高的同一地方,但只在乙烧杯中插入新鲜的芹菜。一段时间后,液面下降较快的是 烧杯,该烧杯液面下降较快主要是由于叶片发生了 作用。

13.如图所示实验,可以用来证明植物的呼吸过程中会产生CO2。其中A装置中的NaOH溶液能除去空气中的CO2,B、D中均为澄清石灰水。请回答下列问题。

(1)B瓶中石灰水的作用是 ;

(2)C瓶要用不透光的袋子罩住是为了 ;

(3)观察到 的现象,证明植物的呼吸作用会产生CO2。

14.甲图中的A、B、C是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量-呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳( mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是 (填字母) 。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。 (3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 。

15.某科研团队利用生长状况良好的菠菜作为实验材料进行探究实验,请分析回答下列问题。

科研人员取三支试管,各加入等量检测二氧化碳浓度的指示剂(无二氧化碳时,指示剂呈紫色,随着二氧化碳浓度增加,指示剂会逐渐变为红色、黄色)。取大小和生长状况相同的三片新鲜菠菜叶分别放入A、B、C试管中,并做如下处理(如图所示)。

静置5小时后,指示剂颜色的变化如表所示。

试管 A B C

指示剂颜色变化 紫色 共同色 红色

(1)本实验的实验变量是 ,通过对各试管指示剂颜色变化的分析,可得出的结论是 。

(2)A试管中指示剂呈现紫色,说明该装置中无二氧化碳,原因是 。

B试管中有较多的二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是 。

参考答案

1.(1)带土移植;减去植物的部分枝叶;选择阴雨天移植(合理即可)

(2)促进植物根的呼吸

(3)无机盐;实验植株太少(实验次数太少),实验结果具有偶然性

【解析】本题根据知识点蒸腾作用的意义、带土移栽、根的呼吸作用、探究无机盐的作用等方面着手,在知识点的基础上更进一步,需要学生加以综合利用。

(1)蒸腾作用是水分从活的植物体表面(叶片)以水蒸气状态散失到大气中的过程,蒸腾作用不仅受外界环境条件的影响,而且还受植物本身的调节和控制,因此它是一种复杂的生理过程,其主要过程为:土壤中的水分→根毛→根内导管→茎内导管→叶内导管→气孔→大气。蒸腾作用的主要器官是叶片.刚移栽的植物,根的吸水能力较弱,而蒸腾作用散失大量的水分.所以为了较高的成活率,其建议是带土移栽为了保护幼根和根毛,提高根的吸水能力或者是剪掉移栽植物的部分叶片可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,提高了移栽的成活率.

(2)植物的根不仅能吸水还能呼吸,其呼吸的是空气中的氧气.经常松土,可以使土壤疏松,土壤缝隙中的空气增多.

(3)根据对照实验原则,其只存在一个变量,为探究其变量影响,要综合性考量,因此植株矮小、纤细、叶色变黄增重55克;乙瓶土壤浸出液植株茎粗、枝多、叶色浓绿,增重288克,其土壤浸出液相对于蒸馏水中多包含有无机盐,可以说明:植物的生活需要无机盐,但是其实验只有两组且实验植株过少,存在着严重的实验偶然性。

2.(1)根毛区

(2)大于

(3)A

(4)0.525

【解析】此题考查的是根吸水的部位,施肥过多植物会出现"烧苗"的原因,植物细胞失水或吸水的原理,细胞膜的功能,以及一定质量分数溶液的配制。

(1)植物吸收水和无机盐的主要器官是根。根尖根毛区,细胞停止伸长,并且开始分化,表皮一部分向外突起形成根毛。有大量的根毛,大大增加了根与土壤中水接触的面积,有利于吸水。而且根尖根毛及其上根内部一部分细胞分化形成导管,能输导水分和无机盐。因此根尖根毛区是根吸收水分和无机盐的主要部位。

(2)植物细胞吸水和失水的原理是:细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时失水,细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时吸水。若一次性给农作物施肥过多,会使土壤溶液浓度过高,大于植物细胞溶液的浓度,植物细胞不能吸水,反而会失水,导致植物因失水而萎蔫,造成"烧苗"现象。因此要合理施肥。

(3)图A细胞壁与细胞膜分离,液泡变小,因此表示细胞处于失水状态。

图B细胞壁和细胞膜紧密的贴在一起,液泡大,因此表示细胞吸水。

(4) 硝酸铵(NH4NO3) 质量=1000千克*0.15%=1.5千克。

硝酸铵(NH4NO3) 中N元素质量分数=

N元素质量=1.5千克×35%=0.525千克。

3.小烧杯上有水珠;澄清石灰水变浑浊;将新鲜土壤换成干燥土壤

【解析】构成土壤的物质有固体、液体和气体三类。土壤的固体部分主要由矿物质颗粒和腐殖质组成,其中矿物质颗粒占固体部分的 95% 左右。

【解答】土壤中含有水分,所以在加热的过程中水分会以水蒸气的形式出来,当遇到干冷的烧杯时发生液化,所以会观察到小烧杯上有水珠的现象。

土壤中含有有机物,有机物在加热燃烧的过程中会生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以 用涂有澄清石灰水的烧杯罩在土壤上,观察发现有澄清石灰水变浑浊现象。

因为新鲜土壤中含有水分,在加热过程中也会使得土壤的质量减少,所以需要将新鲜的土壤改成干燥的土壤,以排除水分对实验结果的影响。

4.(1)各取等质量的土块修改为各取等体积的土块

(2)减小误差,使结果更加精确

(3)大于

【解析】(1)实验虽然不能避免误差,但能减小误差。

(2)如果甲比乙的水的体积大,那么说明甲中空气的体积比乙中空气的体积大,得出结论:疏松的土地比踩踏过的土地空气含量高。

【解答】(1)土块中有空隙,因此当水面达到相同高度时,甲土块内水的体积等于土块的实际体积加其中空气的体积,而铁块的体积和土块的实际体积相同,所以V1和V3之差就是甲土块中空气的体积,最后用空气的体积与铁块的体积比较,可知疏松的土地和踩踏过的土地哪个空气含量高,因此在步骤1中有一处错误,即各取等质量的土块修改为各取等体积的土块。

(1)在步骤2中,“快要浸没土块或铁块时,换用滴管向烧杯内滴水,直到水刚好浸没甲、乙土地和铁块”如此操作的目的是:减小误差,使实验结果更加准确。

(3)若发现V1>V,说明疏松的土地比踩踏过的土地空气含量高。

5.(1)大小相近、年龄相同、新陈代谢旺盛

(2)小鼠生命活动释放热量越快,温度升高越快,导致玻璃泡内气体膨胀越快,液柱移动越快

(3)增加小鼠数量、换用更细的导管

(4)能

【解析】1、实验所用的小鼠的生命活动要正常的,主要从鼠的种类,大小,年龄,新陈代谢旺盛程度等方面考虑;

2、小鼠释放热量使瓶内气体膨胀,气压增大,瓶内气压大于外界大气压时液柱移动;

3、膨胀程度是否明显可从热量的产生和膨胀后显示的导管进行处理;

4、碱石灰能吸收二氧化碳气体。

【解答】(1)步骤 ② 是对实验所用样本小鼠进行控制,因为研究的是氧气量的影响,所以选择的小鼠要相同,这里可以选择 大小相近、年龄相同、新陈代谢旺盛的同种小鼠若干只;

(2)此实验的原理是: 动物运动越快,体内释放的热量越多,温度越高,玻璃泡内的气体膨胀越大,所以其原理是:小鼠生命活动释放热量越快,温度升高越快,导致玻璃泡内气体膨胀越快,液柱移动越快;

(3) 增加小鼠的数量,产生的热量就会增多,液柱移动就会加快,改变相同的气体体积时,玻璃管越细,移动的距离越明显,所以对实验进行改进是:增加小鼠数量、换用更细的导管 ;

(4)A、B装置中A无动物,B有动物,其他条件都相同,符合对照实验的要求。B中动物如有呼吸作用,消耗氧气产生二氧化碳,二氧化碳会被碱石灰吸收,使瓶内气压减小,液柱会明显向里移动。而A瓶中空气中的二氧化碳几乎没有,液柱几乎是不动的。所以可能用来进行实验证明动物需要呼吸。

6.(1)A

(2)二氧化碳

(3)加强体育锻炼、多运动

【解析】此题考查的是人体吸入气体和呼出气体成分含量比较、检验二氧化碳的方法、组织里的气体交换、提高肺活量的方法。解答时可以从表格中数据变化、二氧化碳的性质、组织里的气体交换过程、血液变化、肺活量方面来切入。

【解答】(1)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊.观察图A试管澄清的石灰水变浑浊,B试管澄清的石灰水不变浑浊.因此通入的气体为人体呼出的气体的试管是 A 。

(2) 组织里的气体交换后主要是细胞通过呼吸作用产生二氧化碳,通过气体的扩散作用,进入细胞周围毛血管的血液中,故血液中含量明显增多的气体是二氧化碳 。

(3)肺活量是人体呼吸功能的重要指标,肺活量的大小因人而异,如成年人的肺活量大于儿童,运动员的肺活量大于普通人。由此分析,正常情况下,提高肺活量的有效途径是 加强体育锻炼、多运动 。

7.浑浊;植物在进行呼吸作用,消耗氧气,产生二氧化碳;二氧化碳;能量

【解析】1.呼吸作用的原料是有机物和氧气,产物是二氧化碳和水,并且还能释放出能量。

2.二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊。

【解答】1.呼吸作用产生二氧化碳,故塑料袋中的气体通人澄清石灰水中,可观察到澄清的石灰水变浑浊。

实验说明:植物 在进行呼吸作用,同时我们还能看到有二氧化碳生成,并释放能量。

8.(1)除去空气中的二氧化碳;检验二氧化碳是否除尽

(2)D中澄清石灰水变浑浊

(3)消耗植物中原有的有机物

【解析】氢氧化钠能够吸收二氧化碳;澄清石灰水能够使二氧化碳变浑浊;夜晚植物进行呼吸作用能够释放二氧化碳。

(1)装置A中的氢氧化钠溶液能吸收鼓入的空气中的二氧化碳,检验进入B瓶中的空气中是否有二氧化碳,可以观察B瓶中的澄清的石灰水是否变浑浊。

(2)C瓶中茂盛的植株在密闭的玻璃罩内只能进行呼吸作用,而呼吸作用能够释放二氧化碳,因此该植物放出的二氧化碳使D瓶中的澄清石灰水变浑浊,即该探究活动操作正确且成功。

(3)实验探究绿色植物呼吸过程中是否有二氧化碳产生,因此必须消除植物内原有的二氧化碳对实验的干扰,因此步骤①中将整套装置放在暗室中的目的是消耗植物中原有的有机物。

9.(1)叶片是否是蒸腾作用的主要器官

(2)叶片的数量

(3)A>B>C

【解析】(1)该实验的变量是叶片,控制其他条件都一样,A的叶片多,B的叶片少,C没有叶片,对照三组装置中液面的下降情况,故该实验探究的问题是:叶片是否是蒸腾作用的主要器官?

(2)该实验中A枝条有叶片,B枝条没有叶片,C没有叶片,因此变量是叶的数量.

(3)A组的叶片最多,故A所在的量筒中液面下降的快,B组的叶片数量仅少于A组,故B所在的量筒中液面下降的比A慢、C组没有叶片,因此不需要进行蒸腾作用,故C所在的量筒中液面下降的最慢,那么预期的实验现象:A、B、C三个装置液面下降幅度由大到小的顺序是A>B>C。

10.(1)A

(2)多或密度大

(3)贴上滤纸时间过长/未用滤纸将叶表皮擦干

(4)<

【解析】装置A由于叶子未处理,所以能正常进行蒸腾作用,试管内的水减少的比较快,装置B中叶子的下表皮被用凡士林涂抹,所以下表皮无法进行蒸腾作用,而上表皮照样可以进行,所以试管内的水减少的比较慢,而装置C中叶子的上、下表皮都用凡士林涂抹,和装置D没有叶子一样所以植物无法进行蒸腾作用,试管内的水不减少。

(1)采用方案一可观察到图1中细胞 A的气孔张开。

(2)方案二中观察到叶片下表面气泡多,说明叶片下表皮气孔比上表皮多或密度大。

(3)小叶采用方案三进行实验,贴上滤纸后经过- -段时间,发现两张蓝色滤纸颜色都变为一样红。于是认为蚕豆叶片上、下表皮气孔同样多,与方案二实验结论不一致,可能原因是贴上滤纸时间过长或未用滤纸将叶表皮擦干。

(4)A叶片不处理蒸腾作用最大,mA最小,B叶片下表面涂凡士林,只用气孔少的上表面进行蒸腾作用,mB大于mA,C叶片两面涂上凡士林,因此不进行蒸腾作用,mC最大,因此该实验结束时,A、B、C装置的总质量分别为mA、mB、mC,若该植物叶片的下表皮气孔密度比上表皮大,则mC-mB< mB-mA。

11.(1)叶脉微红

(2)木质部(或导管)

(3)导管

(4)形成层;进行细胞分裂,使茎加粗

【解析】植物根吸收来的水分通过根、茎、叶脉中的导管自下往上运输的。多年生木本植物的茎最外面是树皮。树皮的内侧是韧皮部,剥去树皮,里面全是木质部,形成层位于韧皮部与木质部之间。形成层细胞可进行细胞分裂,使茎不断加粗。

(1)将带叶枝条的下端浸到红墨水中,并将其放在温暖、向阳的地方(图甲),一段时间后,因为叶片蒸腾作用的拉动下红墨水将会进入枝条中的导管并运输到叶脉。

(2)图乙中,①是韧皮部,②是形成层,③是木质部。木质部中的导管具有运输水分的作用,因此木质部(或导管)被染成红色。

(3)此实验说明了根吸收的水分和溶解于水中的无机盐是通过导管由下往上运输的。

(4)图中数字②表示的结构是形成层,其作用为:进行细胞分裂,使茎加粗。

12.(1)运输水分和无机盐

(2)D

(3)乙;蒸腾

【解析】(1)导管自下而上运输水分和无机盐。

(2)同侧叶柄里的导管,向同侧的叶片运输水分和无机盐。

(3)蒸腾作用是指植物体内的水分通过叶片的气孔以水蒸气的形式散发到植物体外的一个过程。

【解答】(1)导管自下而上运输水分和无机盐,因此在Y处将叶柄横切,观察到横切面上有许多的红点,这些红点出现的部位是导管,属于输导组织。

(2)通过实验可知,同侧叶柄里的导管,向同侧的叶片运输水分和无机盐,故若在X处将叶柄横切,横切面上看到的现象是左边是蓝点,右边是红点,D符合题意。

(3)蒸腾作用是指植物体内的水分通过叶片的气孔以水蒸气的形式散发到植物体外的一个过程,甲和乙烧杯作对照,乙中有新鲜的芹菜,通过蒸腾作用将叶片中的水分散失到大气中,因此乙烧杯的液面下降较快。

13.(1)检验空气中的二氧化碳是否已被除尽

(2)排除光合作用的影响(或使植物在无光照的条件下发生呼吸作用)

(3)B处石灰水不变浑浊,而D处的石灰水变浑浊

【解析】呼吸作用是生物体将体内的大分子转化为小分子并释放出能量的过程。

(1)NaOH溶液能够吸收CO2,所以后面的澄清石灰水是为了检验空气中的CO2是否被除尽;

(2)该实验是为了检验呼吸作用的产物CO2,而光合作用会消耗CO2,所以要对植物进行遮光处理;

(3)B中澄清石灰水不变浑浊,说明空气中没有CO2,而D中澄清石灰水变浑浊,说明有CO2产生,说明CO2是通过呼吸作用产生的;

14.(1)C

(2)温度为5℃到35℃时,呼吸作用的强度随着温度升高而增强。

(3)在相同时间内,20℃光照下吸收CO2量与黑暗下释放CO2量的差值大于25℃时的差值。

【解析】A过程为植物的呼吸作用,即植物吸入氧气,呼出二氧化碳;B过程为植物的蒸腾作用,通过气孔将水分散发到空气中;C过程为植物的光合作用,即吸入二氧化碳,呼出氧气,制造有机物。

(1)甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是C,即叶片通过光合作用吸入二氧化碳,呼出氧气。

(2)由图表数据可知,乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是温度为5℃到35℃时,呼吸作用的强度随着温度升高而增强。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,得出该结论的依据为:在相同时间内,20℃光照下吸收CO2量与黑暗下释放CO2量的差值大于25℃时的差值 。

15.(1)光照强度;光照强度越强,光合作用越强

(2)光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量;分解有机物,释放能量

【解析】光合作用与呼吸作用,一个合成物质储存能量,一个分解物质释放能量;光合作用原料的吸收和产物的运输的能量由呼吸作用提供,呼吸作用分解的有机物正是光合作用所制造的,光合作用储存的能量正是为呼吸作用所释放的,它们之间是相互依存的关系。

【解答】(1)图乙中A、B、C是一组对照实验,变量是光照强度,根据表中的实验现象可见,光照强度越强,光合作用越强。

(2)A装置中的植物在有光的条件下,进行光合作用和呼吸作用,光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放的二氧化碳,所以装置中无二氧化碳,A试管中指示剂呈现紫色。B装置无光,叶不能进行光合作用,只进行呼吸作用释放二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是分解有机物,释放能量。

生物实验探究(1)

同课章节目录