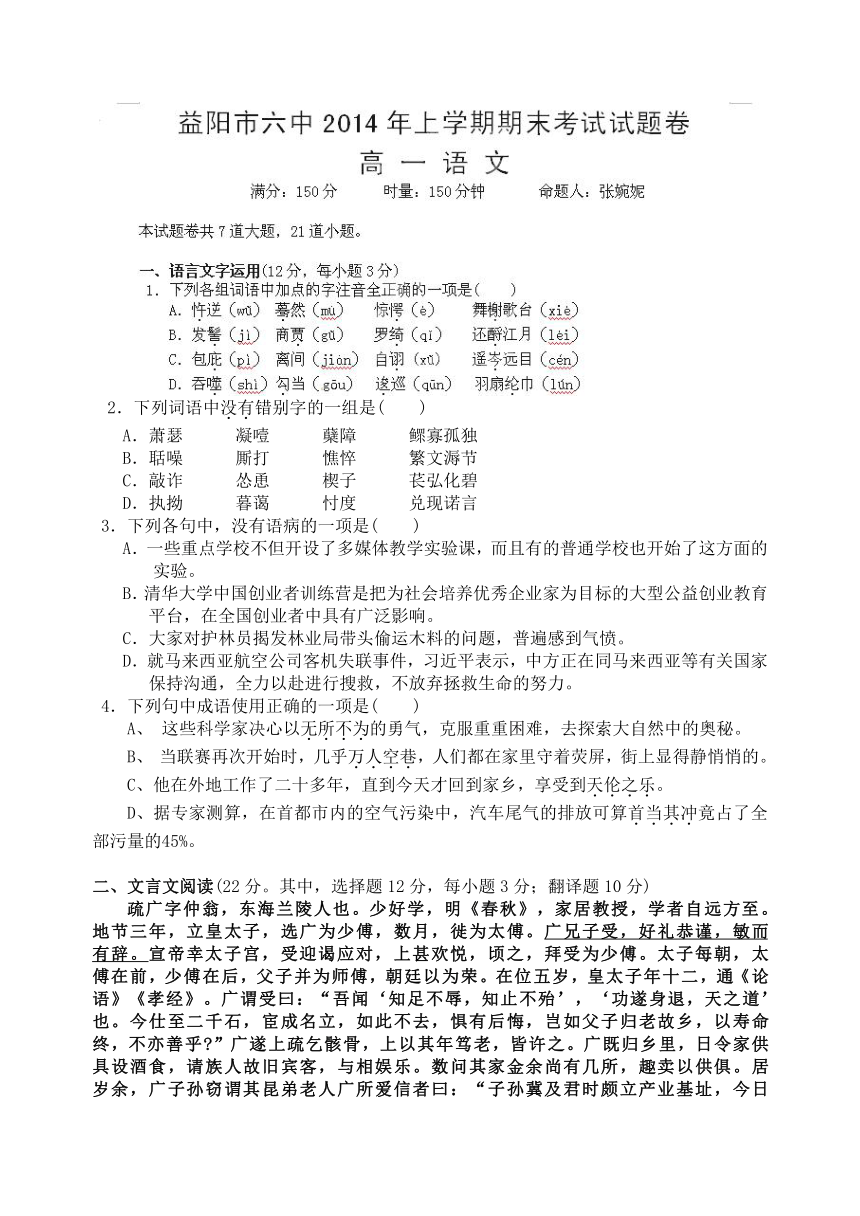

湖南省益阳市六中2013-2014学年高一上学期期末考试语文试题

文档属性

| 名称 | 湖南省益阳市六中2013-2014学年高一上学期期末考试语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 98.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-07-15 07:37:39 | ||

图片预览

文档简介

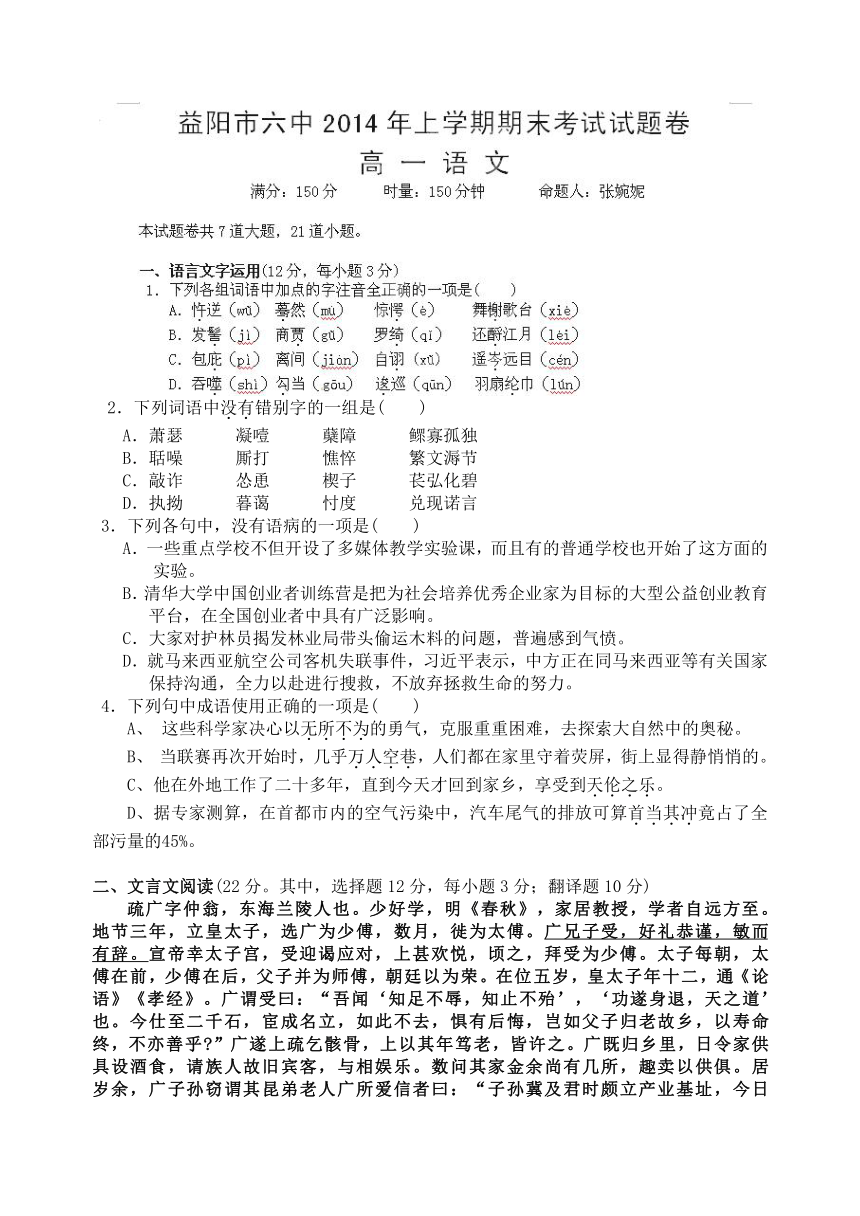

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.萧瑟 凝噎 蘖障 鳏寡孤独

B.聒噪 厮打 憔悴 繁文溽节

C.敲诈 怂恿 楔子 苌弘化碧

D.执拗 暮蔼 忖度 兑现诺言

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.一些重点学校不但开设了多媒体教学实验课,而且有的普通学校也开始了这方面的实验。

B.清华大学中国创业者训练营是把为社会培养优秀企业家为目标的大型公益创业教育平台,在全国创业者中具有广泛影响。

C.大家对护林员揭发林业局带头偷运木料的问题,普遍感到气愤。

D.就马来西亚航空公司客机失联事件,习近平表示,中方正在同马来西亚等有关国家保持沟通,全力以赴进行搜救,不放弃拯救生命的努力。

4.下列句中成语使用正确的一项是( )

A、 这些科学家决心以无所不为的勇气,克服重重困难,去探索大自然中的奥秘。

B、 当联赛再次开始时,几乎万人空巷,人们都在家里守着荧屏,街上显得静悄悄的。

C、他在外地工作了二十多年,直到今天才回到家乡,享受到天伦之乐。

D、据专家测算,在首都市内的空气污染中,汽车尾气的排放可算首当其冲竟占了全部污量的45%。

二、文言文阅读(22分。其中,选择题12分,每小题3分;翻译题10分)

疏广字仲翁,东海兰陵人也。少好学,明《春秋》,家居教授,学者自远方至。地节三年,立皇太子,选广为少傅,数月,徙为太傅。广兄子受,好礼恭谨,敏而有辞。宣帝幸太子宫,受迎谒应对,上甚欢悦,顷之,拜受为少傅。太子每朝,太傅在前,少傅在后,父子并为师傅,朝廷以为荣。在位五岁,皇太子年十二,通《论语》《孝经》。广谓受曰:“吾闻‘知足不辱,知止不殆’,‘功遂身退,天之道’也。今仕至二千石,宦成名立,如此不去,惧有后悔,岂如父子归老故乡,以寿命终,不亦善乎?”广遂上疏乞骸骨,上以其年笃老,皆许之。广既归乡里,日令家供具设酒食,请族人故旧宾客,与相娱乐。数问其家金余尚有几所,趣卖以供俱。居岁余,广子孙窃谓其昆弟老人广所爱信者曰:“子孙冀及君时颇立产业基址,今日饮食费且尽,宜从丈人所,劝说君买田宅。”老人即以闲暇时为广言此计,广曰:“吾岂老悖不念子孙哉顾自有旧田庐令子孙勤力其中足以供衣食与凡人齐。今复增益之以为赢余,但教子孙怠惰耳。贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。且夫富者,众人之怨也;吾既亡以教化子孙,不欲益其过而生怨。又此金者,圣主所以惠养老臣也,故乐与乡党宗族共飨其赐,以尽吾余日,不亦可乎!”于是族人悦服。以寿终。

(节选自《汉书·疏广传》)

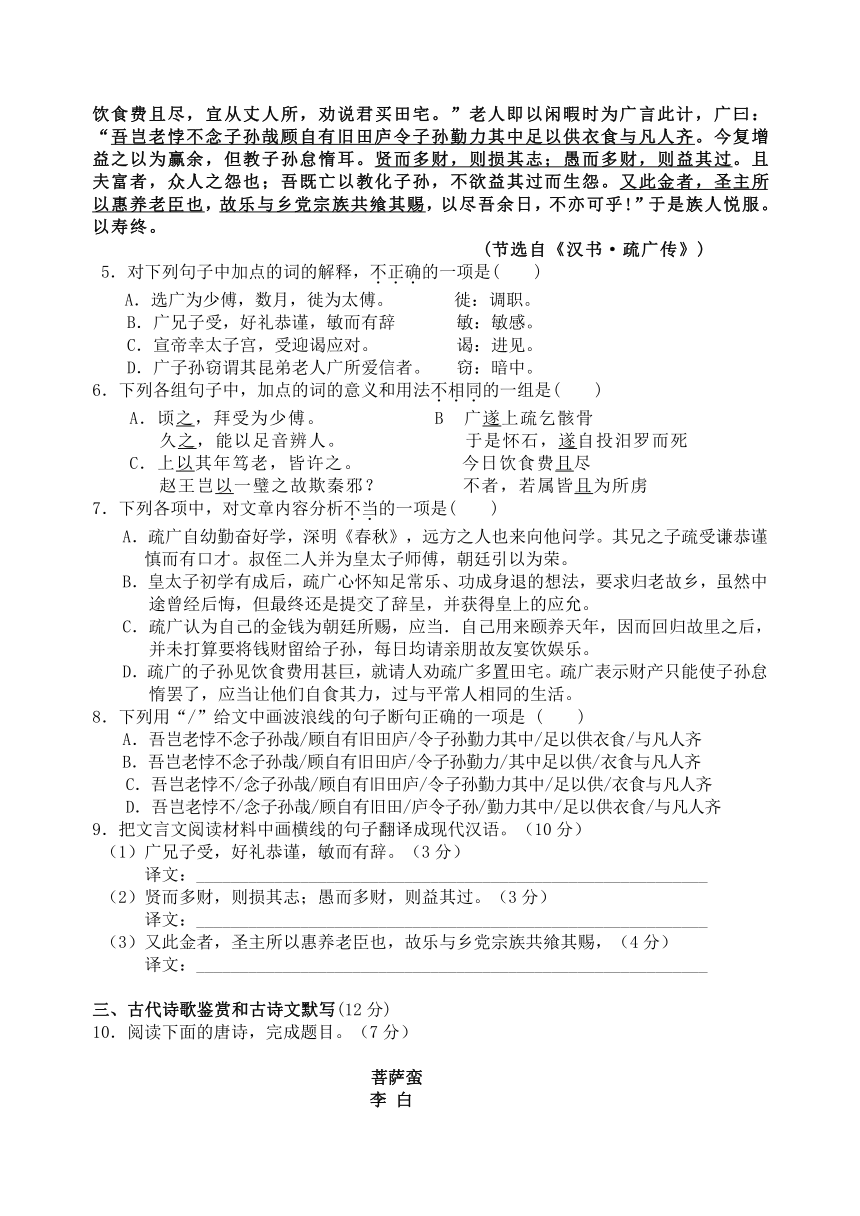

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.选广为少傅,数月,徙为太傅。 徙:调职。

B.广兄子受,好礼恭谨,敏而有辞 敏:敏感。

C.宣帝幸太子宫,受迎谒应对。 谒:进见。

D.广子孙窃谓其昆弟老人广所爱信者。 窃:暗中。

6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )

A.顷之,拜受为少傅。 B 广遂上疏乞骸骨

久之,能以足音辨人。 于是怀石,遂自投汨罗而死

C.上以其年笃老,皆许之。 今日饮食费且尽

赵王岂以一璧之故欺秦邪? 不者,若属皆且为所虏

7.下列各项中,对文章内容分析不当的一项是( )

A.疏广自幼勤奋好学,深明《春秋》,远方之人也来向他问学。其兄之子疏受谦恭谨

慎而有口才。叔侄二人并为皇太子师傅,朝廷引以为荣。

B.皇太子初学有成后,疏广心怀知足常乐、功成身退的想法,要求归老故乡,虽然中

途曾经后悔,但最终还是提交了辞呈,并获得皇上的应允。

C.疏广认为自己的金钱为朝廷所赐,应当.自己用来颐养天年,因而回归故里之后,并未打算要将钱财留给子孙,每日均请亲朋故友宴饮娱乐。

D.疏广的子孙见饮食费用甚巨,就请人劝疏广多置田宅。疏广表示财产只能使子孙怠惰罢了,应当让他们自食其力,过与平常人相同的生活。

8.下列用“/”给文中画波浪线的句子断句正确的一项是 ( )

A.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

B.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力/其中足以供/衣食与凡人齐

C.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供/衣食与凡人齐

D.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田/庐令子孙/勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)广兄子受,好礼恭谨,敏而有辞。(3分)

译文:___________________________________________________________

(2)贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。(3分)

译文:___________________________________________________________

(3)又此金者,圣主所以惠养老臣也,故乐与乡党宗族共飨其赐,(4分)

译文:___________________________________________________________

三、古代诗歌鉴赏和古诗文默写(12分)

10.阅读下面的唐诗,完成题目。(7分)

菩萨蛮

李 白

平林漠漠烟如织。寒山一带伤心碧。瞑色入高楼。有人楼上愁。

玉阶空伫立。宿鸟归飞急。何处是归程。长亭更短亭。

(1)古典诗词特别讲究练字。请简要分析“空”字在表情达意上的作用。(3分)

答:______________________________________________________________

(2)作者上阕写到“愁”,试分析作者在上阕如何表现“愁”,作者“愁”的原因是什么?(4分)

答:______________________________________________________________

11.古诗文默写(5分,每空1分)

(1) ,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。(白居易《琵琶行》)

(2)想当年,_______________,________________。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

(3)连峰去天不盈尺, 。 ,砯崖转石万壑雷。(李白《蜀道难》)

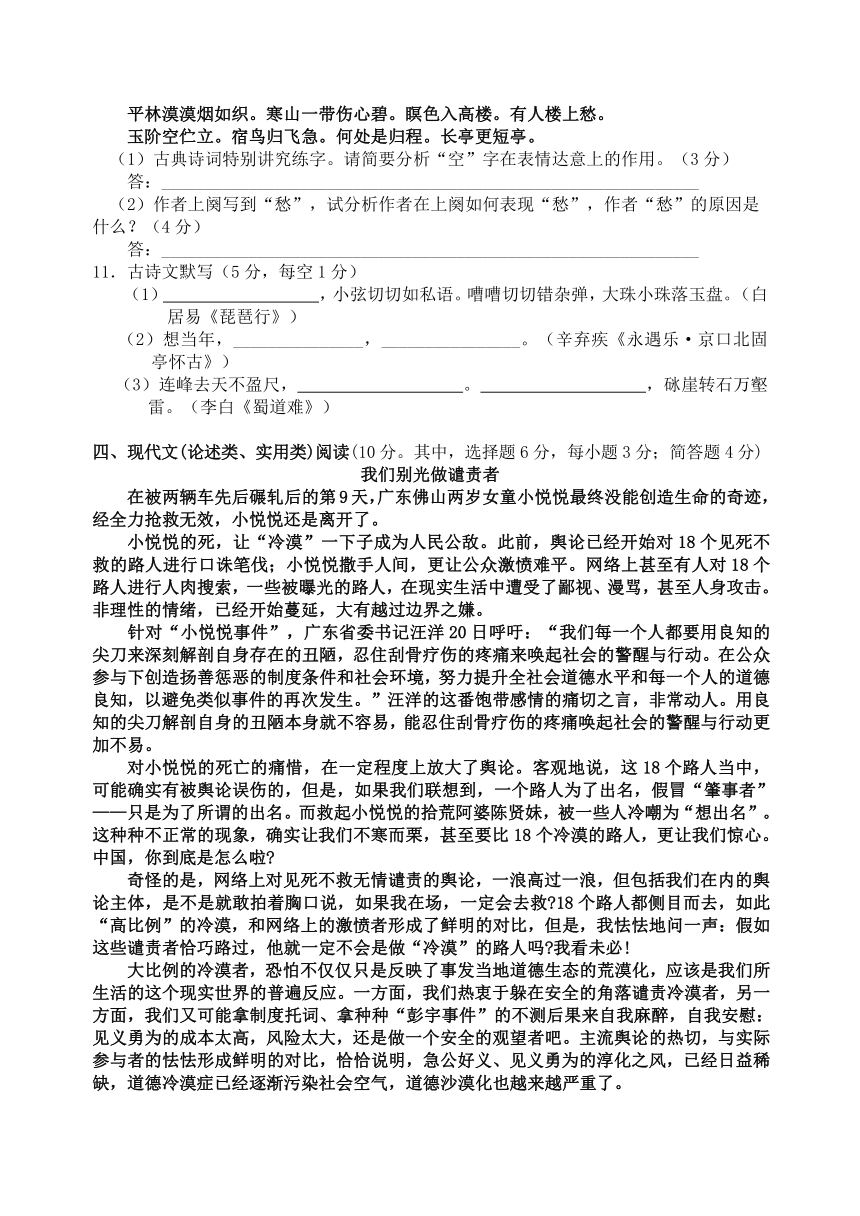

四、现代文(论述类、实用类)阅读(10分。其中,选择题6分,每小题3分;简答题4分)

我们别光做谴责者

在被两辆车先后碾轧后的第9天,广东佛山两岁女童小悦悦最终没能创造生命的奇迹,经全力抢救无效,小悦悦还是离开了。?

小悦悦的死,让“冷漠”一下子成为人民公敌。此前,舆论已经开始对18个见死不救的路人进行口诛笔伐;小悦悦撒手人间,更让公众激愤难平。网络上甚至有人对18个路人进行人肉搜索,一些被曝光的路人,在现实生活中遭受了鄙视、漫骂,甚至人身攻击。非理性的情绪,已经开始蔓延,大有越过边界之嫌。?

? 针对“小悦悦事件”,广东省委书记汪洋20日呼吁:“我们每一个人都要用良知的尖刀来深刻解剖自身存在的丑陋,忍住刮骨疗伤的疼痛来唤起社会的警醒与行动。在公众参与下创造扬善惩恶的制度条件和社会环境,努力提升全社会道德水平和每一个人的道德良知,以避免类似事件的再次发生。”汪洋的这番饱带感情的痛切之言,非常动人。用良知的尖刀解剖自身的丑陋本身就不容易,能忍住刮骨疗伤的疼痛唤起社会的警醒与行动更加不易。?

对小悦悦的死亡的痛惜,在一定程度上放大了舆论。客观地说,这18个路人当中,可能确实有被舆论误伤的,但是,如果我们联想到,一个路人为了出名,假冒“肇事者”——只是为了所谓的出名。而救起小悦悦的拾荒阿婆陈贤妹,被一些人冷嘲为“想出名”。这种种不正常的现象,确实让我们不寒而栗,甚至要比18个冷漠的路人,更让我们惊心。中国,你到底是怎么啦??

奇怪的是,网络上对见死不救无情谴责的舆论,一浪高过一浪,但包括我们在内的舆论主体,是不是就敢拍着胸口说,如果我在场,一定会去救?18个路人都侧目而去,如此“高比例”的冷漠,和网络上的激愤者形成了鲜明的对比,但是,我怯怯地问一声:假如这些谴责者恰巧路过,他就一定不会是做“冷漠”的路人吗?我看未必!?

大比例的冷漠者,恐怕不仅仅只是反映了事发当地道德生态的荒漠化,应该是我们所生活的这个现实世界的普遍反应。一方面,我们热衷于躲在安全的角落谴责冷漠者,另一方面,我们又可能拿制度托词、拿种种“彭宇事件”的不测后果来自我麻醉,自我安慰:见义勇为的成本太高,风险太大,还是做一个安全的观望者吧。主流舆论的热切,与实际参与者的怯怯形成鲜明的对比,恰恰说明,急公好义、见义勇为的淳化之风,已经日益稀缺,道德冷漠症已经逐渐污染社会空气,道德沙漠化也越来越严重了。?

我不认为我们的道德水平,已经沦丧至不堪的地步了,正像“郭美美事件”之后,国人慈善的热情降到冰点一样,假以时日,一旦有人振臂一呼,一旦遇到需要慈善,而慈善组织却能证明透明公开的时候,国人的慈善热情便会迅速恢复。对这18个路人,我们不应一味地谴责,这无济于事;而是从我做起,从身边的事情做事。媒体也不要沉湎于炒作“类彭宇”事件,通过炒作过热议题,放大负面舆论,影响人们见义勇为的信心。?

当然,通过更加有温度可操作的制度设计,来真正保护见义勇为,我想,我们的道德才平,便会迅速地回升。不是吗??

12.对标题“我们别光做谴责者”的理解,正确的一项是( )?

A.因小悦悦之死而引起的对“冷漠”过度的谴责,已经相当程度上蔓延为不理性的情绪,我们不应做这种“谴责者”。?

B.我们热衷于躲在安全的角落,站在道义的至高点对见死不救的路人进行谴责,但事到临头,我们不一定就能见义勇为。?

C.见义勇为已日见稀缺,道德冷漠之风已日渐污染社会空气,我们应以实际行动唤起社会公德心,而不应只是停留在口头的谴责上。????

D.如果有更加具有人文关怀、具有可操作性的制度,见义勇为的现象就会风行,社会道德水平便会回升,我们应对此充满信心。?

13.下列对文章内容的理解和推断,不正确的一项是( )

A.站在一旁围观和谴责见义不为者容易,正视和批判自身的劣根性不容易,能在反省自己的基础上唤醒社会的良知更难。?

B.一味的谴责无济于事,社会道德水平也未沦丧至无可救药的地步,我们应该满怀信心地静待社会道德水平的回升和社会风气的净化。?

? C.小悦悦事件中,所有有良知的人其实都受了伤;只有根除事件发生的土壤,我们心底的道德感才会焕发出力量,小悦悦这样的遭遇才可望避免。?

D.我们都可能成为“小悦悦”们的“路人”,请停下来帮助他们,这是本分,也是底线,请伸出温暖的双手,让人心不再冷漠。?

14.根据文本回答:如何避免“类小悦悦事件”的再次发生?(4分)

?

五、现代文(文学类)阅读(22分)

阅读下面的文章,完成15~18小题

最后的黄豆

爷爷是染布的。他爱吃黄豆出了名。在镇子西头,爷爷十七岁那年刷刷地在地上架起了好几口大染锅。这吃饭的手艺是“偷”来的。

爷爷从小喜欢跑进大染坊找老板的儿子斗蛐蛐。有时老板的儿子跟私塾先生念书,爷爷便蹲在一旁,直愣愣地盯着热气腾腾的大染锅。爷爷蹲着看染布时,就从兜里摸出几料炒熟的黄豆塞到嘴里嚼,这样一蹲就是一两个时辰。“呆瓜”染布师傅往往这么笑话爷爷。当爷爷染出第一锅布时,大家才知道爷爷不呆。

那年,家里遭了大灾,爷爷架几口大锅开始染布。开业那天,镇子里所有人都听到爷爷一边敲锣一边喊话,开张头半个月染布不收钱,染坏了一赔二。爷爷没钱请帮工,自己把麻绳往肚子上一勒,一扰黄豆往嘴巴里一塞,一边香甜地嚼着,一边搅动大染锅。当爷爷嚼完三四把黄豆时,青布便染成了。青色衬着爷爷额头的汗珠,沉稳得像傍晚袭来的夜幕。

后来,那家大染坊被爷爷挤垮了。没过半月,爷爷快乐的嚼着黄豆把那几口锅搬进了大染坊。于是,镇子里又了有大染坊。那名声像染布匠拿搅锅棍敲锅一样,咣咣当当响得很。

在嚼着一把又一把黄豆时,爷爷兜里也开始响着咣咣当当的银元声。

有了钱,除了每天有滋有味的多嚼几把黄豆,还取了奶奶。迎亲那天,爷爷喝了好多酒,醉了,进洞房时还绊了一脚,兜里的黄豆全撒在地上,他捡了好一阵子,奶奶什么反应,到现在我也不知道。后来跟我讲这事时,爷爷还叹气,这一绊,不是什么好兆头,要不,后半辈子也不会活得这样磕磕绊绊。说这事时,爷爷喘着粗气,我帮着捶了半天背,他还是喘得满脸猪肝紫。

其实,爷爷在生父亲的气。

闲时,爷爷经常是一边慢慢嚼着黄豆一边跟我聊天,像在咀嚼他的一生。他说,父亲是一个“倒钱筒”。父亲是爷爷的独苗,奶奶宠着他,惯着他。听爷爷说,父亲才十岁,就开始进大烟馆。没钱,就赊账。烟馆老板拿着赊账本来计钱时,爷爷才明白是怎么一回事。

父亲就像一颗荒野的树那样疯长。

我十岁那年,三天三夜,父亲跟人赌输了。大染坊被抵了赌债。那一天爷爷没有嚼他的黄豆,唉声叹气,一脸乌云。

搬出大染坊时,爷爷习惯性地掏出黄豆,迟疑了一下,爷爷这回没有将黄豆塞进嘴巴,而是把黄豆一路撒在地上。

没几年,爷爷病得不行了。父亲依然整天不着家,爷爷的安危只是他耳边刮过的一阵微风。

临终前的那个晚上,爷爷示意我到他跟前,他手中攥着一个小布袋,打开来,是些黄豆。昏暗的灯光下,豆子炒得金灿灿的,爷爷说,这辈子只剩下这点黄豆了,他的声音很轻,连他旁边油灯的火苗都没有动一下,他颤巍巍拈出一颗豆子,习惯性地放入口中,又想嚼它。不知是黄豆大硬还是爷爷老了,牙品不行,他没嚼动,又把豆子放入袋中。

他叹叹气,说这辈子就爱这黄豆,人走了带上它,也算来世上留个念想。他慈爱地对我说,如果你长大了真活不下去,可以再到爷爷这里来拿这黄豆吃。不过,你要是争气,最好就别来找我了,他语气中满是沮丧。

我愣愣的,不太明白,点了点头。

第二天早晨,爷爷走了,手里紧紧攥着那小袋嚼不动的黄豆。邻居帮忙葬了爷爷后,父亲才回来。没人怪他,他在邻里眼中只是一个能够看得见的影子。

父亲长号着,声间读厉。如同塌了脊梁。大家都知道他为什么哭,整整两天两夜,他雇了好几个人把小屋掏了一遍又一遍,最后连瓦背也全掀掉了,还是没有找到传说中爷爷那几坨金子。他疯了。

后来,一个金匠跟我说爷爷确实有几坨金子。不过,爷爷临终前偷偷让他把它们打成了一颗颗金珠子。

我蓦然明白,爷爷那小袋黄豆是什么了。爷爷给我留了一笔活命钱。 有人曾问我,金子最终找到了吗?

当然没有。爷爷的坟头早被我平了,当时还有人说,我跟我那疯死掉的父亲一样,也是忤逆不孝。

现在我有了自己的企业,人们称我是什么“著名企业家”。不久前,一次慈善会上,我说了,死后捐出全部财产,我那个儿子和老婆都不跟我说话了。

为什么这么做?有记者问我,我一时语塞,眼前浮现出爷爷那小袋最后的黄豆。 (改自王琼华《最后一碗黄豆》)

15.小说中“爷爷这回没有把黄豆塞进嘴巴,而是把黄豆一路撒在地上。”这一行为反映了爷爷什么样的心态?请简要分析。(6分)

16.“我”是否真的忤逆不孝,为什么平掉爷爷的坟头?(4分)??

17.小说多次写到爷爷嚼黄豆,这在全文中有何作用?请简要概括。(6分)??

18.小说以“最后的黄豆”为标题,寓意何在?这对现实人生有许多启示,谈谈你感受最深的一点。(6分)

六、选做题(12分。19、20题任选做一题)

19.阅读下面三段新闻采访记录,按要求完成题目。?

①村民马女士:我的母亲去年查出患有肺癌,随后开始进行药物治疗。一个月算下来至少要几千元药费。推行新型农村合作医疗后,政府给予了我们适当的经济补贴,现在扣除每月500元基本医疗费用后,药费最多可以报销70%,大大减轻了我们的经济负担。?

②蔬菜批发商:由于国家支农政策好,现在农民种植的蔬菜品种多了,因此10年来,我批发的蔬菜品种已由原来的大葱、大蒜发展到数十个品种。老百姓的菜篮子越来越丰富了,可以说想吃啥都能买得到。?

③市民吴大爷:我们一家三口原来同住在人均不足6平方米的平房中,由于住房问题,儿子30多岁还没有谈对象。全国开工建设各类保障性住房后,像我们这种城镇低收入、住房困难的家庭才有机会住进这么宽敞的楼房。现在,儿子的婚姻问题也解决了。?

?(1)请你分别概括出百姓的生活发生了哪些变化。(每点限6个字以内)(6分)?

?①???????????????????②???????????????????③??????????????????????

(2)综合以上三个采访对象所谈及的内容,选取一个角度,写一段新闻短评。(6分)?

要求:①综合以上三段话的内容选取角度。②150字左右。

20.阅读下列《论语》中的文段,然后回答问题。?

子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养①。至于犬马,皆能有养。不敬,何以别乎?”(《论语·为政》)?

子夏问孝,子曰:“色难。②有事,弟子服其劳;有酒食,先生③馔,曾是以为孝乎?”(《论语·为政》)?

①养:供养、食物供给。②色难:(对父母)和颜悦色,是最难的。③先生:年长者,这里指父母。?

(1)从以上两则《论语》看,孔子关于“孝”的主要观点是什么?(4分)

??

(2)结合上述孔子的观点,联系现实生活谈谈你对“孝”的认识。(8分)

七、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求作文。

生于世界上,存予宇宙间,你不比别人多,也不比别人少,同顶炎炎烈日,共沐皎皎月辉,心智不缺,心力不乏,只要你勇于展示自己的才华、个性及风采,那么,你就没有必要去仰视别人。

你,就是一道风景!

要求:根据材料确定立意,写一篇800字左右的记叙文或议论文;不要套作,不得抄袭,不得透露个人相关信息;书写规范,正确使用标点符号。

9.翻译

(1)疏广兄长的儿子疏受,有礼节,谦恭谨慎,机敏而有口才。

(2)有才德的人如果钱财多,就会削弱他的志向;愚笨的人如果钱财多,就会增多他的过失。

(3)这些金钱,是圣明的君主赐给我养老的,所以我很乐意和宗族同乡共同享受他的恩赐。

10.(1)“空”表达了苦苦等待没有结果的失落、孤寂、惆怅,增添了全词“愁”的氛围,可谓一字传神。

(2)用凄凉之景渲染内心的愁苦, 对家乡的思念或思妇盼人归。

11.(5分,每空1分,错一字该空不得分)

(1)大弦嘈嘈如急雨

(2)金戈铁马 气吞万里如虎

(3)枯松倒挂倚绝壁 飞湍瀑流争喧豗

12.C。(注意审题。“光”是“仅仅、只是”之意。A、B、D三项的理解都忽略了“光”字;D项“就会”“便会”过于绝对)?

?13.B。(文本指出要“深刻解剖自身存在的丑陋”“从我做起,从身边的事做起”,而非无所作为地“静待”)?

?14.①每一个人都要深刻反省自身存在的丑陋,并努力唤起社会的警醒与行动。②政府要制订有温度可操作的制度,创造惩恶扬善的社会环境,努力提升全社会道德水平。③从我做起,从身边的事情做起,做一个急公好义、见义更为的人。④媒体应注意正面引导,避免因放大负面舆论而影响人们见义勇为的信心。(4分,答出3点计满分。)?

15.【考点】考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。?

【解析】这是一句有关人物的动作描写。动作是人物内在心理的外在表现,体会时要结合上下文,尤其要考虑败家父亲对爷爷的影响。?

【答案】心态:反映出“爷爷”在产业被抵债后内心的痛苦、失落和气愤。?分析:①“没有把黄豆塞进嘴巴”是因为内心痛苦,没兴趣嚼黄豆了;②“把黄豆一路撒在地上”寓意其守成的失败,也表达了对儿子败家的气愤。(答出心态给2分,每点分析2分,意思对即可。)?

【方法点拨】要注意语句深层含义的挖掘,要能依据文章的主旨、作者的观点态度、文中人物的性格,读出言外之意。

16.“我”平掉爷爷的坟头,并非忤逆不孝,是既不想让任何人打扰爷爷死后的安宁,又表明了不依赖祖辈财富、自己创业的决绝。(每点2分,意思对即可。)

17.【考点】考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力

【解析】题目中“嚼黄豆”是小说主要人物的一个习惯动作,而且问的是“在全文”有何作用,因此回答本题除考虑到结构上起到线索的作用外,主要应围绕小说三要素与主题的关系来分析。?

【答案】①生动揭示“爷爷”心理,反映“爷爷”专注、执著和顽强的性格特征;②是贯穿全文的线索,将“爷爷”创业、守成过程中的各个环节紧密联系起来;③为情节发展做铺垫,使故事情节更丰富、更合理。(每答出一点给2分。意思答对即可。)

18.【考点】探讨作者的创作背景和创作意图,对作品进行个性化阅读和有创意的解读。?

【解析】“最后的黄豆”既是“爷爷”留给我的物质财富,更是精神财富,也是“爷爷”留下的人生教训。如果没有正确的人生价值观,就像小说中的父亲,即使有再多的财富,到头来也只能挥霍一空。题目中“最后”可谓“题眼”,引人深思。?

【答案】寓意:一是“爷爷”通过一生奋斗留给“我”的物质遗产,是现实世界中的财富;二是“爷爷”留给“我”的人生教训,启发“我”对物质有清醒认识,是精神财富。?

启示一:就人生追求而言,单纯的物质追求并不会让人幸福,相反可能带来生活中的不幸。?

启示二:就亲情而言,真正的爱不是溺爱,而要帮助下一代树立正确的价值观。?启示三:就传承而言,精神财富的传承比物质财富更为重要,精神的力量才能真正改变人生。?

(答出寓意每点给1分;意思对即可。论述启示时不要求面面俱到,只要能就以上任何一种启示或其他启示进行论述,即可根据观点是否明确、论述是否合理酌情给分。观点明确,给2分;论述合理给2分。)?

【方法点拨】本题借对小说标题的探究来探计作者的创作意图,并对作品进行有创意的解读,对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价。解析时既要紧扣文本内容,又要根据要求联系现实谈出自我的感悟。探究时应注意选择“最深的一点”。?

19.解析:(1)(6分,每点2分)①医疗有保障?②菜篮子丰富了?③住房有保障????

(2)答题要求:⑴体裁应该是新闻短评,所写短评应是基于所提供的新闻事实。⑵综合以上三段话的内容选取角度,而不只就其中一个采访对象的话进行评论。⑶观点鲜明,言之成理,持之有据。

20.解析:(1)除物质供养外,强调“敬”,对父母要尊敬、和气。?

(2)答案示例:孔子认为供养父母食物仅仅停留在“养”的层面,还谈不上“孝”;除物质的供养外还必须有情感的投入,对父母心存感激、和颜悦色,这才是真正的“孝”。当今物质生活普遍提高了,很多父母还有自己的收入而不需要儿女供养,更重要的是儿女“常回家看看”的精神需求了。做儿女的应理解父母的心情,与父母多交谈,多聚餐,多一份欣赏,多一些笑脸,让老父母快快乐乐的安度晚年。

七、作文(按高考评分标准计分)

附译文:

疏广字仲翁,是东海兰陵人。自幼就喜好读书,深明《春秋》,他在家教授知识,求学的人从远道到(他这里学习)。地节三年,立皇太子,推选疏广做少傅,几个月后,调职做太傅。疏广哥哥的儿子疏受,有礼节,谦恭谨慎,机敏而有口才。宣帝驾临太子宫,疏受迎接皇上的时候答对得非常得体,皇上非常高兴,过了一段时间,授予疏受为少傅。太子每次上朝时,太傅在前,少傅在后,两代人同为(太子的)师傅,朝廷上下都认为这是很光荣的事。在位五年,皇太子十二岁,通晓《论语》、《孝经》。疏广对疏受说:“我听说‘知足就不会受辱,知道停止才不会有危险’,‘功成则身退,自然的规律’啊,现在官至得到二千石的俸禄,官成名立,像这样再不离开,怕会后悔。哪比得上父子告老还乡,来过完自己的余生,不也是很好的事吗?”疏广于是上疏告老还乡,每天让家里置办饭食,摆上酒席,请族人、老朋友和宾客,和他们饮酒作乐。疏广屡次询问他家余下的金子还有多少,催促家人卖掉来置办饭食。一年多以后,疏广的子孙暗中对和疏广关系密切的兄弟和老人说:“子孙希望趁着疏广在时多置办产业,现在每天吃喝花费将把财产用尽了,希望老人能劝说他买田宅。”那位老人便在闲暇时对疏广说了这件事情,疏广说:“我难道老糊涂到不顾念子孙的地步了吗?不过是自己有旧田宅,让子孙在其中辛勤劳作,足可以提供衣食所

A.萧瑟 凝噎 蘖障 鳏寡孤独

B.聒噪 厮打 憔悴 繁文溽节

C.敲诈 怂恿 楔子 苌弘化碧

D.执拗 暮蔼 忖度 兑现诺言

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.一些重点学校不但开设了多媒体教学实验课,而且有的普通学校也开始了这方面的实验。

B.清华大学中国创业者训练营是把为社会培养优秀企业家为目标的大型公益创业教育平台,在全国创业者中具有广泛影响。

C.大家对护林员揭发林业局带头偷运木料的问题,普遍感到气愤。

D.就马来西亚航空公司客机失联事件,习近平表示,中方正在同马来西亚等有关国家保持沟通,全力以赴进行搜救,不放弃拯救生命的努力。

4.下列句中成语使用正确的一项是( )

A、 这些科学家决心以无所不为的勇气,克服重重困难,去探索大自然中的奥秘。

B、 当联赛再次开始时,几乎万人空巷,人们都在家里守着荧屏,街上显得静悄悄的。

C、他在外地工作了二十多年,直到今天才回到家乡,享受到天伦之乐。

D、据专家测算,在首都市内的空气污染中,汽车尾气的排放可算首当其冲竟占了全部污量的45%。

二、文言文阅读(22分。其中,选择题12分,每小题3分;翻译题10分)

疏广字仲翁,东海兰陵人也。少好学,明《春秋》,家居教授,学者自远方至。地节三年,立皇太子,选广为少傅,数月,徙为太傅。广兄子受,好礼恭谨,敏而有辞。宣帝幸太子宫,受迎谒应对,上甚欢悦,顷之,拜受为少傅。太子每朝,太傅在前,少傅在后,父子并为师傅,朝廷以为荣。在位五岁,皇太子年十二,通《论语》《孝经》。广谓受曰:“吾闻‘知足不辱,知止不殆’,‘功遂身退,天之道’也。今仕至二千石,宦成名立,如此不去,惧有后悔,岂如父子归老故乡,以寿命终,不亦善乎?”广遂上疏乞骸骨,上以其年笃老,皆许之。广既归乡里,日令家供具设酒食,请族人故旧宾客,与相娱乐。数问其家金余尚有几所,趣卖以供俱。居岁余,广子孙窃谓其昆弟老人广所爱信者曰:“子孙冀及君时颇立产业基址,今日饮食费且尽,宜从丈人所,劝说君买田宅。”老人即以闲暇时为广言此计,广曰:“吾岂老悖不念子孙哉顾自有旧田庐令子孙勤力其中足以供衣食与凡人齐。今复增益之以为赢余,但教子孙怠惰耳。贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。且夫富者,众人之怨也;吾既亡以教化子孙,不欲益其过而生怨。又此金者,圣主所以惠养老臣也,故乐与乡党宗族共飨其赐,以尽吾余日,不亦可乎!”于是族人悦服。以寿终。

(节选自《汉书·疏广传》)

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.选广为少傅,数月,徙为太傅。 徙:调职。

B.广兄子受,好礼恭谨,敏而有辞 敏:敏感。

C.宣帝幸太子宫,受迎谒应对。 谒:进见。

D.广子孙窃谓其昆弟老人广所爱信者。 窃:暗中。

6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )

A.顷之,拜受为少傅。 B 广遂上疏乞骸骨

久之,能以足音辨人。 于是怀石,遂自投汨罗而死

C.上以其年笃老,皆许之。 今日饮食费且尽

赵王岂以一璧之故欺秦邪? 不者,若属皆且为所虏

7.下列各项中,对文章内容分析不当的一项是( )

A.疏广自幼勤奋好学,深明《春秋》,远方之人也来向他问学。其兄之子疏受谦恭谨

慎而有口才。叔侄二人并为皇太子师傅,朝廷引以为荣。

B.皇太子初学有成后,疏广心怀知足常乐、功成身退的想法,要求归老故乡,虽然中

途曾经后悔,但最终还是提交了辞呈,并获得皇上的应允。

C.疏广认为自己的金钱为朝廷所赐,应当.自己用来颐养天年,因而回归故里之后,并未打算要将钱财留给子孙,每日均请亲朋故友宴饮娱乐。

D.疏广的子孙见饮食费用甚巨,就请人劝疏广多置田宅。疏广表示财产只能使子孙怠惰罢了,应当让他们自食其力,过与平常人相同的生活。

8.下列用“/”给文中画波浪线的句子断句正确的一项是 ( )

A.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

B.吾岂老悖不念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力/其中足以供/衣食与凡人齐

C.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田庐/令子孙勤力其中/足以供/衣食与凡人齐

D.吾岂老悖不/念子孙哉/顾自有旧田/庐令子孙/勤力其中/足以供衣食/与凡人齐

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)广兄子受,好礼恭谨,敏而有辞。(3分)

译文:___________________________________________________________

(2)贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。(3分)

译文:___________________________________________________________

(3)又此金者,圣主所以惠养老臣也,故乐与乡党宗族共飨其赐,(4分)

译文:___________________________________________________________

三、古代诗歌鉴赏和古诗文默写(12分)

10.阅读下面的唐诗,完成题目。(7分)

菩萨蛮

李 白

平林漠漠烟如织。寒山一带伤心碧。瞑色入高楼。有人楼上愁。

玉阶空伫立。宿鸟归飞急。何处是归程。长亭更短亭。

(1)古典诗词特别讲究练字。请简要分析“空”字在表情达意上的作用。(3分)

答:______________________________________________________________

(2)作者上阕写到“愁”,试分析作者在上阕如何表现“愁”,作者“愁”的原因是什么?(4分)

答:______________________________________________________________

11.古诗文默写(5分,每空1分)

(1) ,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。(白居易《琵琶行》)

(2)想当年,_______________,________________。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

(3)连峰去天不盈尺, 。 ,砯崖转石万壑雷。(李白《蜀道难》)

四、现代文(论述类、实用类)阅读(10分。其中,选择题6分,每小题3分;简答题4分)

我们别光做谴责者

在被两辆车先后碾轧后的第9天,广东佛山两岁女童小悦悦最终没能创造生命的奇迹,经全力抢救无效,小悦悦还是离开了。?

小悦悦的死,让“冷漠”一下子成为人民公敌。此前,舆论已经开始对18个见死不救的路人进行口诛笔伐;小悦悦撒手人间,更让公众激愤难平。网络上甚至有人对18个路人进行人肉搜索,一些被曝光的路人,在现实生活中遭受了鄙视、漫骂,甚至人身攻击。非理性的情绪,已经开始蔓延,大有越过边界之嫌。?

? 针对“小悦悦事件”,广东省委书记汪洋20日呼吁:“我们每一个人都要用良知的尖刀来深刻解剖自身存在的丑陋,忍住刮骨疗伤的疼痛来唤起社会的警醒与行动。在公众参与下创造扬善惩恶的制度条件和社会环境,努力提升全社会道德水平和每一个人的道德良知,以避免类似事件的再次发生。”汪洋的这番饱带感情的痛切之言,非常动人。用良知的尖刀解剖自身的丑陋本身就不容易,能忍住刮骨疗伤的疼痛唤起社会的警醒与行动更加不易。?

对小悦悦的死亡的痛惜,在一定程度上放大了舆论。客观地说,这18个路人当中,可能确实有被舆论误伤的,但是,如果我们联想到,一个路人为了出名,假冒“肇事者”——只是为了所谓的出名。而救起小悦悦的拾荒阿婆陈贤妹,被一些人冷嘲为“想出名”。这种种不正常的现象,确实让我们不寒而栗,甚至要比18个冷漠的路人,更让我们惊心。中国,你到底是怎么啦??

奇怪的是,网络上对见死不救无情谴责的舆论,一浪高过一浪,但包括我们在内的舆论主体,是不是就敢拍着胸口说,如果我在场,一定会去救?18个路人都侧目而去,如此“高比例”的冷漠,和网络上的激愤者形成了鲜明的对比,但是,我怯怯地问一声:假如这些谴责者恰巧路过,他就一定不会是做“冷漠”的路人吗?我看未必!?

大比例的冷漠者,恐怕不仅仅只是反映了事发当地道德生态的荒漠化,应该是我们所生活的这个现实世界的普遍反应。一方面,我们热衷于躲在安全的角落谴责冷漠者,另一方面,我们又可能拿制度托词、拿种种“彭宇事件”的不测后果来自我麻醉,自我安慰:见义勇为的成本太高,风险太大,还是做一个安全的观望者吧。主流舆论的热切,与实际参与者的怯怯形成鲜明的对比,恰恰说明,急公好义、见义勇为的淳化之风,已经日益稀缺,道德冷漠症已经逐渐污染社会空气,道德沙漠化也越来越严重了。?

我不认为我们的道德水平,已经沦丧至不堪的地步了,正像“郭美美事件”之后,国人慈善的热情降到冰点一样,假以时日,一旦有人振臂一呼,一旦遇到需要慈善,而慈善组织却能证明透明公开的时候,国人的慈善热情便会迅速恢复。对这18个路人,我们不应一味地谴责,这无济于事;而是从我做起,从身边的事情做事。媒体也不要沉湎于炒作“类彭宇”事件,通过炒作过热议题,放大负面舆论,影响人们见义勇为的信心。?

当然,通过更加有温度可操作的制度设计,来真正保护见义勇为,我想,我们的道德才平,便会迅速地回升。不是吗??

12.对标题“我们别光做谴责者”的理解,正确的一项是( )?

A.因小悦悦之死而引起的对“冷漠”过度的谴责,已经相当程度上蔓延为不理性的情绪,我们不应做这种“谴责者”。?

B.我们热衷于躲在安全的角落,站在道义的至高点对见死不救的路人进行谴责,但事到临头,我们不一定就能见义勇为。?

C.见义勇为已日见稀缺,道德冷漠之风已日渐污染社会空气,我们应以实际行动唤起社会公德心,而不应只是停留在口头的谴责上。????

D.如果有更加具有人文关怀、具有可操作性的制度,见义勇为的现象就会风行,社会道德水平便会回升,我们应对此充满信心。?

13.下列对文章内容的理解和推断,不正确的一项是( )

A.站在一旁围观和谴责见义不为者容易,正视和批判自身的劣根性不容易,能在反省自己的基础上唤醒社会的良知更难。?

B.一味的谴责无济于事,社会道德水平也未沦丧至无可救药的地步,我们应该满怀信心地静待社会道德水平的回升和社会风气的净化。?

? C.小悦悦事件中,所有有良知的人其实都受了伤;只有根除事件发生的土壤,我们心底的道德感才会焕发出力量,小悦悦这样的遭遇才可望避免。?

D.我们都可能成为“小悦悦”们的“路人”,请停下来帮助他们,这是本分,也是底线,请伸出温暖的双手,让人心不再冷漠。?

14.根据文本回答:如何避免“类小悦悦事件”的再次发生?(4分)

?

五、现代文(文学类)阅读(22分)

阅读下面的文章,完成15~18小题

最后的黄豆

爷爷是染布的。他爱吃黄豆出了名。在镇子西头,爷爷十七岁那年刷刷地在地上架起了好几口大染锅。这吃饭的手艺是“偷”来的。

爷爷从小喜欢跑进大染坊找老板的儿子斗蛐蛐。有时老板的儿子跟私塾先生念书,爷爷便蹲在一旁,直愣愣地盯着热气腾腾的大染锅。爷爷蹲着看染布时,就从兜里摸出几料炒熟的黄豆塞到嘴里嚼,这样一蹲就是一两个时辰。“呆瓜”染布师傅往往这么笑话爷爷。当爷爷染出第一锅布时,大家才知道爷爷不呆。

那年,家里遭了大灾,爷爷架几口大锅开始染布。开业那天,镇子里所有人都听到爷爷一边敲锣一边喊话,开张头半个月染布不收钱,染坏了一赔二。爷爷没钱请帮工,自己把麻绳往肚子上一勒,一扰黄豆往嘴巴里一塞,一边香甜地嚼着,一边搅动大染锅。当爷爷嚼完三四把黄豆时,青布便染成了。青色衬着爷爷额头的汗珠,沉稳得像傍晚袭来的夜幕。

后来,那家大染坊被爷爷挤垮了。没过半月,爷爷快乐的嚼着黄豆把那几口锅搬进了大染坊。于是,镇子里又了有大染坊。那名声像染布匠拿搅锅棍敲锅一样,咣咣当当响得很。

在嚼着一把又一把黄豆时,爷爷兜里也开始响着咣咣当当的银元声。

有了钱,除了每天有滋有味的多嚼几把黄豆,还取了奶奶。迎亲那天,爷爷喝了好多酒,醉了,进洞房时还绊了一脚,兜里的黄豆全撒在地上,他捡了好一阵子,奶奶什么反应,到现在我也不知道。后来跟我讲这事时,爷爷还叹气,这一绊,不是什么好兆头,要不,后半辈子也不会活得这样磕磕绊绊。说这事时,爷爷喘着粗气,我帮着捶了半天背,他还是喘得满脸猪肝紫。

其实,爷爷在生父亲的气。

闲时,爷爷经常是一边慢慢嚼着黄豆一边跟我聊天,像在咀嚼他的一生。他说,父亲是一个“倒钱筒”。父亲是爷爷的独苗,奶奶宠着他,惯着他。听爷爷说,父亲才十岁,就开始进大烟馆。没钱,就赊账。烟馆老板拿着赊账本来计钱时,爷爷才明白是怎么一回事。

父亲就像一颗荒野的树那样疯长。

我十岁那年,三天三夜,父亲跟人赌输了。大染坊被抵了赌债。那一天爷爷没有嚼他的黄豆,唉声叹气,一脸乌云。

搬出大染坊时,爷爷习惯性地掏出黄豆,迟疑了一下,爷爷这回没有将黄豆塞进嘴巴,而是把黄豆一路撒在地上。

没几年,爷爷病得不行了。父亲依然整天不着家,爷爷的安危只是他耳边刮过的一阵微风。

临终前的那个晚上,爷爷示意我到他跟前,他手中攥着一个小布袋,打开来,是些黄豆。昏暗的灯光下,豆子炒得金灿灿的,爷爷说,这辈子只剩下这点黄豆了,他的声音很轻,连他旁边油灯的火苗都没有动一下,他颤巍巍拈出一颗豆子,习惯性地放入口中,又想嚼它。不知是黄豆大硬还是爷爷老了,牙品不行,他没嚼动,又把豆子放入袋中。

他叹叹气,说这辈子就爱这黄豆,人走了带上它,也算来世上留个念想。他慈爱地对我说,如果你长大了真活不下去,可以再到爷爷这里来拿这黄豆吃。不过,你要是争气,最好就别来找我了,他语气中满是沮丧。

我愣愣的,不太明白,点了点头。

第二天早晨,爷爷走了,手里紧紧攥着那小袋嚼不动的黄豆。邻居帮忙葬了爷爷后,父亲才回来。没人怪他,他在邻里眼中只是一个能够看得见的影子。

父亲长号着,声间读厉。如同塌了脊梁。大家都知道他为什么哭,整整两天两夜,他雇了好几个人把小屋掏了一遍又一遍,最后连瓦背也全掀掉了,还是没有找到传说中爷爷那几坨金子。他疯了。

后来,一个金匠跟我说爷爷确实有几坨金子。不过,爷爷临终前偷偷让他把它们打成了一颗颗金珠子。

我蓦然明白,爷爷那小袋黄豆是什么了。爷爷给我留了一笔活命钱。 有人曾问我,金子最终找到了吗?

当然没有。爷爷的坟头早被我平了,当时还有人说,我跟我那疯死掉的父亲一样,也是忤逆不孝。

现在我有了自己的企业,人们称我是什么“著名企业家”。不久前,一次慈善会上,我说了,死后捐出全部财产,我那个儿子和老婆都不跟我说话了。

为什么这么做?有记者问我,我一时语塞,眼前浮现出爷爷那小袋最后的黄豆。 (改自王琼华《最后一碗黄豆》)

15.小说中“爷爷这回没有把黄豆塞进嘴巴,而是把黄豆一路撒在地上。”这一行为反映了爷爷什么样的心态?请简要分析。(6分)

16.“我”是否真的忤逆不孝,为什么平掉爷爷的坟头?(4分)??

17.小说多次写到爷爷嚼黄豆,这在全文中有何作用?请简要概括。(6分)??

18.小说以“最后的黄豆”为标题,寓意何在?这对现实人生有许多启示,谈谈你感受最深的一点。(6分)

六、选做题(12分。19、20题任选做一题)

19.阅读下面三段新闻采访记录,按要求完成题目。?

①村民马女士:我的母亲去年查出患有肺癌,随后开始进行药物治疗。一个月算下来至少要几千元药费。推行新型农村合作医疗后,政府给予了我们适当的经济补贴,现在扣除每月500元基本医疗费用后,药费最多可以报销70%,大大减轻了我们的经济负担。?

②蔬菜批发商:由于国家支农政策好,现在农民种植的蔬菜品种多了,因此10年来,我批发的蔬菜品种已由原来的大葱、大蒜发展到数十个品种。老百姓的菜篮子越来越丰富了,可以说想吃啥都能买得到。?

③市民吴大爷:我们一家三口原来同住在人均不足6平方米的平房中,由于住房问题,儿子30多岁还没有谈对象。全国开工建设各类保障性住房后,像我们这种城镇低收入、住房困难的家庭才有机会住进这么宽敞的楼房。现在,儿子的婚姻问题也解决了。?

?(1)请你分别概括出百姓的生活发生了哪些变化。(每点限6个字以内)(6分)?

?①???????????????????②???????????????????③??????????????????????

(2)综合以上三个采访对象所谈及的内容,选取一个角度,写一段新闻短评。(6分)?

要求:①综合以上三段话的内容选取角度。②150字左右。

20.阅读下列《论语》中的文段,然后回答问题。?

子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养①。至于犬马,皆能有养。不敬,何以别乎?”(《论语·为政》)?

子夏问孝,子曰:“色难。②有事,弟子服其劳;有酒食,先生③馔,曾是以为孝乎?”(《论语·为政》)?

①养:供养、食物供给。②色难:(对父母)和颜悦色,是最难的。③先生:年长者,这里指父母。?

(1)从以上两则《论语》看,孔子关于“孝”的主要观点是什么?(4分)

??

(2)结合上述孔子的观点,联系现实生活谈谈你对“孝”的认识。(8分)

七、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求作文。

生于世界上,存予宇宙间,你不比别人多,也不比别人少,同顶炎炎烈日,共沐皎皎月辉,心智不缺,心力不乏,只要你勇于展示自己的才华、个性及风采,那么,你就没有必要去仰视别人。

你,就是一道风景!

要求:根据材料确定立意,写一篇800字左右的记叙文或议论文;不要套作,不得抄袭,不得透露个人相关信息;书写规范,正确使用标点符号。

9.翻译

(1)疏广兄长的儿子疏受,有礼节,谦恭谨慎,机敏而有口才。

(2)有才德的人如果钱财多,就会削弱他的志向;愚笨的人如果钱财多,就会增多他的过失。

(3)这些金钱,是圣明的君主赐给我养老的,所以我很乐意和宗族同乡共同享受他的恩赐。

10.(1)“空”表达了苦苦等待没有结果的失落、孤寂、惆怅,增添了全词“愁”的氛围,可谓一字传神。

(2)用凄凉之景渲染内心的愁苦, 对家乡的思念或思妇盼人归。

11.(5分,每空1分,错一字该空不得分)

(1)大弦嘈嘈如急雨

(2)金戈铁马 气吞万里如虎

(3)枯松倒挂倚绝壁 飞湍瀑流争喧豗

12.C。(注意审题。“光”是“仅仅、只是”之意。A、B、D三项的理解都忽略了“光”字;D项“就会”“便会”过于绝对)?

?13.B。(文本指出要“深刻解剖自身存在的丑陋”“从我做起,从身边的事做起”,而非无所作为地“静待”)?

?14.①每一个人都要深刻反省自身存在的丑陋,并努力唤起社会的警醒与行动。②政府要制订有温度可操作的制度,创造惩恶扬善的社会环境,努力提升全社会道德水平。③从我做起,从身边的事情做起,做一个急公好义、见义更为的人。④媒体应注意正面引导,避免因放大负面舆论而影响人们见义勇为的信心。(4分,答出3点计满分。)?

15.【考点】考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。?

【解析】这是一句有关人物的动作描写。动作是人物内在心理的外在表现,体会时要结合上下文,尤其要考虑败家父亲对爷爷的影响。?

【答案】心态:反映出“爷爷”在产业被抵债后内心的痛苦、失落和气愤。?分析:①“没有把黄豆塞进嘴巴”是因为内心痛苦,没兴趣嚼黄豆了;②“把黄豆一路撒在地上”寓意其守成的失败,也表达了对儿子败家的气愤。(答出心态给2分,每点分析2分,意思对即可。)?

【方法点拨】要注意语句深层含义的挖掘,要能依据文章的主旨、作者的观点态度、文中人物的性格,读出言外之意。

16.“我”平掉爷爷的坟头,并非忤逆不孝,是既不想让任何人打扰爷爷死后的安宁,又表明了不依赖祖辈财富、自己创业的决绝。(每点2分,意思对即可。)

17.【考点】考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力

【解析】题目中“嚼黄豆”是小说主要人物的一个习惯动作,而且问的是“在全文”有何作用,因此回答本题除考虑到结构上起到线索的作用外,主要应围绕小说三要素与主题的关系来分析。?

【答案】①生动揭示“爷爷”心理,反映“爷爷”专注、执著和顽强的性格特征;②是贯穿全文的线索,将“爷爷”创业、守成过程中的各个环节紧密联系起来;③为情节发展做铺垫,使故事情节更丰富、更合理。(每答出一点给2分。意思答对即可。)

18.【考点】探讨作者的创作背景和创作意图,对作品进行个性化阅读和有创意的解读。?

【解析】“最后的黄豆”既是“爷爷”留给我的物质财富,更是精神财富,也是“爷爷”留下的人生教训。如果没有正确的人生价值观,就像小说中的父亲,即使有再多的财富,到头来也只能挥霍一空。题目中“最后”可谓“题眼”,引人深思。?

【答案】寓意:一是“爷爷”通过一生奋斗留给“我”的物质遗产,是现实世界中的财富;二是“爷爷”留给“我”的人生教训,启发“我”对物质有清醒认识,是精神财富。?

启示一:就人生追求而言,单纯的物质追求并不会让人幸福,相反可能带来生活中的不幸。?

启示二:就亲情而言,真正的爱不是溺爱,而要帮助下一代树立正确的价值观。?启示三:就传承而言,精神财富的传承比物质财富更为重要,精神的力量才能真正改变人生。?

(答出寓意每点给1分;意思对即可。论述启示时不要求面面俱到,只要能就以上任何一种启示或其他启示进行论述,即可根据观点是否明确、论述是否合理酌情给分。观点明确,给2分;论述合理给2分。)?

【方法点拨】本题借对小说标题的探究来探计作者的创作意图,并对作品进行有创意的解读,对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价。解析时既要紧扣文本内容,又要根据要求联系现实谈出自我的感悟。探究时应注意选择“最深的一点”。?

19.解析:(1)(6分,每点2分)①医疗有保障?②菜篮子丰富了?③住房有保障????

(2)答题要求:⑴体裁应该是新闻短评,所写短评应是基于所提供的新闻事实。⑵综合以上三段话的内容选取角度,而不只就其中一个采访对象的话进行评论。⑶观点鲜明,言之成理,持之有据。

20.解析:(1)除物质供养外,强调“敬”,对父母要尊敬、和气。?

(2)答案示例:孔子认为供养父母食物仅仅停留在“养”的层面,还谈不上“孝”;除物质的供养外还必须有情感的投入,对父母心存感激、和颜悦色,这才是真正的“孝”。当今物质生活普遍提高了,很多父母还有自己的收入而不需要儿女供养,更重要的是儿女“常回家看看”的精神需求了。做儿女的应理解父母的心情,与父母多交谈,多聚餐,多一份欣赏,多一些笑脸,让老父母快快乐乐的安度晚年。

七、作文(按高考评分标准计分)

附译文:

疏广字仲翁,是东海兰陵人。自幼就喜好读书,深明《春秋》,他在家教授知识,求学的人从远道到(他这里学习)。地节三年,立皇太子,推选疏广做少傅,几个月后,调职做太傅。疏广哥哥的儿子疏受,有礼节,谦恭谨慎,机敏而有口才。宣帝驾临太子宫,疏受迎接皇上的时候答对得非常得体,皇上非常高兴,过了一段时间,授予疏受为少傅。太子每次上朝时,太傅在前,少傅在后,两代人同为(太子的)师傅,朝廷上下都认为这是很光荣的事。在位五年,皇太子十二岁,通晓《论语》、《孝经》。疏广对疏受说:“我听说‘知足就不会受辱,知道停止才不会有危险’,‘功成则身退,自然的规律’啊,现在官至得到二千石的俸禄,官成名立,像这样再不离开,怕会后悔。哪比得上父子告老还乡,来过完自己的余生,不也是很好的事吗?”疏广于是上疏告老还乡,每天让家里置办饭食,摆上酒席,请族人、老朋友和宾客,和他们饮酒作乐。疏广屡次询问他家余下的金子还有多少,催促家人卖掉来置办饭食。一年多以后,疏广的子孙暗中对和疏广关系密切的兄弟和老人说:“子孙希望趁着疏广在时多置办产业,现在每天吃喝花费将把财产用尽了,希望老人能劝说他买田宅。”那位老人便在闲暇时对疏广说了这件事情,疏广说:“我难道老糊涂到不顾念子孙的地步了吗?不过是自己有旧田宅,让子孙在其中辛勤劳作,足可以提供衣食所

同课章节目录