《纲要》(下)第18课 第十八课冷战与国际格局的演变课件 (32张)

文档属性

| 名称 | 《纲要》(下)第18课 第十八课冷战与国际格局的演变课件 (32张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-11 15:56:31 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

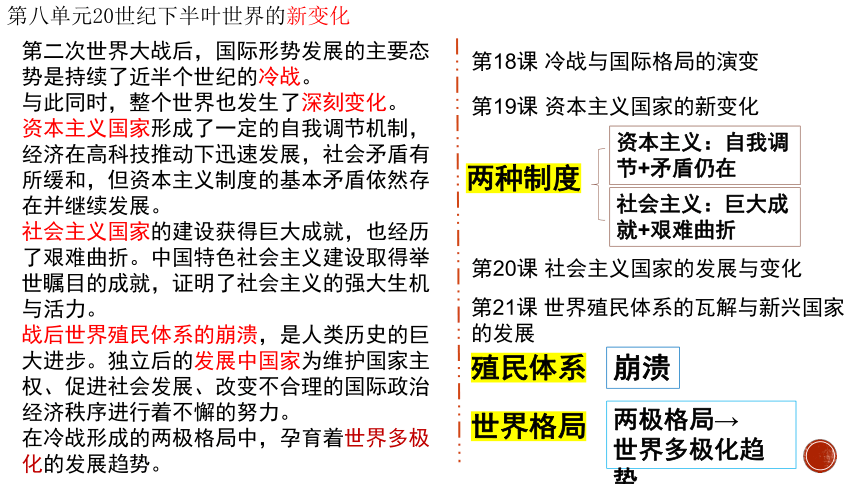

第二次世界大战后,国际形势发展的主要态势是持续了近半个世纪的冷战。

与此同时,整个世界也发生了深刻变化。

资本主义国家形成了一定的自我调节机制,经济在高科技推动下迅速发展,社会矛盾有所缓和,但资本主义制度的基本矛盾依然存在并继续发展。

社会主义国家的建设获得巨大成就,也经历了艰难曲折。中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就,证明了社会主义的强大生机与活力。

战后世界殖民体系的崩溃,是人类历史的巨大进步。独立后的发展中国家为维护国家主权、促进社会发展、改变不合理的国际政治经济秩序进行着不懈的努力。

在冷战形成的两极格局中,孕育着世界多极化的发展趋势。

第八单元20世纪下半叶世界的新变化

第18课 冷战与国际格局的演变

第19课 资本主义国家的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

两种制度

资本主义:自我调节+矛盾仍在

社会主义:巨大成就+艰难曲折

殖民体系

崩溃

世界格局

两极格局→

世界多极化趋势

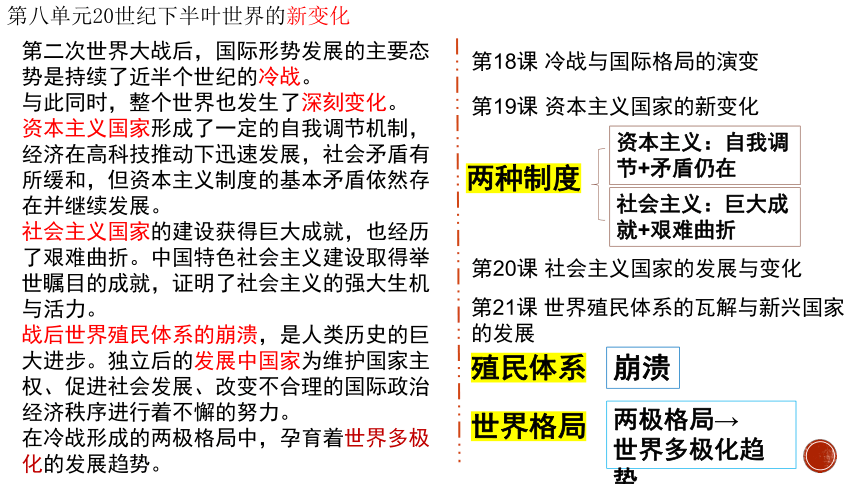

“人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始。”

——美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南给华盛顿发出的

电报(1946年2月22日)

德国无条件投降后,人们涌上伦敦街头庆祝

美国纽约时代广场上人们庆祝德国投降

冷战与国际格局的演变

通过本单元的学习,了解第二次世界大战后世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战;了解冷战及其基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

第八单元20世纪下半叶世界的新变化

目 录

一、冷战与两极格局:

二、两极格局下的多极化趋势:

发生、发展与终结

不可逆转

极:一般是指“强势大国或者国家联盟”

(强大的经济实力或国际政治影响力)

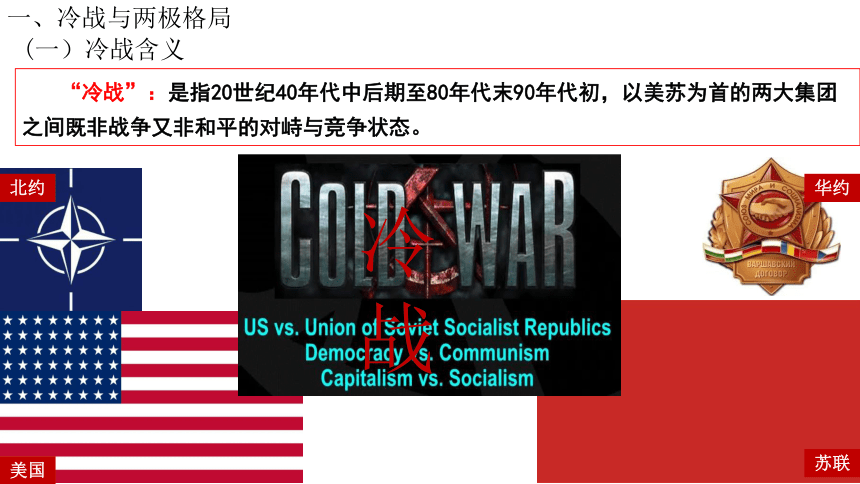

一、冷战与两极格局

“冷战”:是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

(一)冷战含义

美国

苏联

冷 战

北约

华约

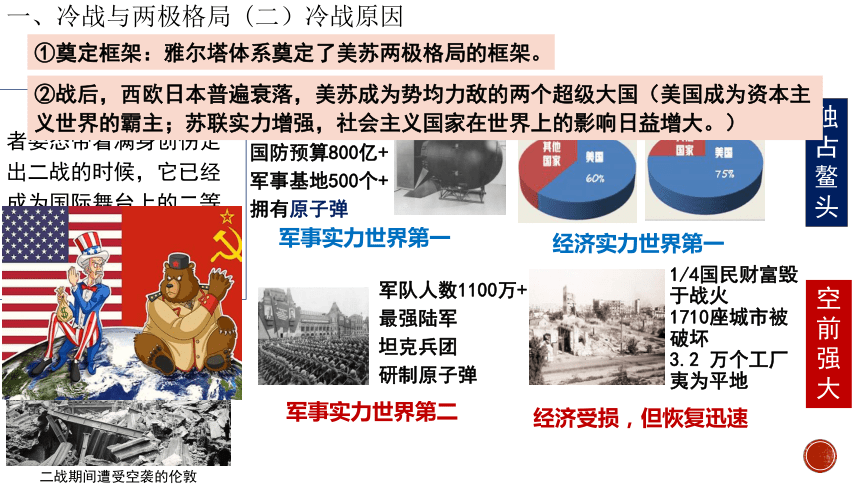

(二)冷战原因

材料1:当英国以胜利者姿态带着满身创伤走出二战的时候,它已经成为国际舞台上的二等国。

——沈志华、徐天新:《冷战前期的大国关系》

二战期间遭受空袭的伦敦

独占鳌头

空前强大

军事实力世界第一

经济实力世界第一

军队人数1200万+

国防预算800亿+

军事基地500个+

拥有原子弹

军队人数1100万+

最强陆军

坦克兵团

研制原子弹

军事实力世界第二

1/4国民财富毁于战火

1710座城市被破坏

3.2 万个工厂夷为平地

经济受损,但恢复迅速

②战后,西欧日本普遍衰落,美苏成为势均力敌的两个超级大国(美国成为资本主义世界的霸主;苏联实力增强,社会主义国家在世界上的影响日益增大。)

①奠定框架:雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的框架。

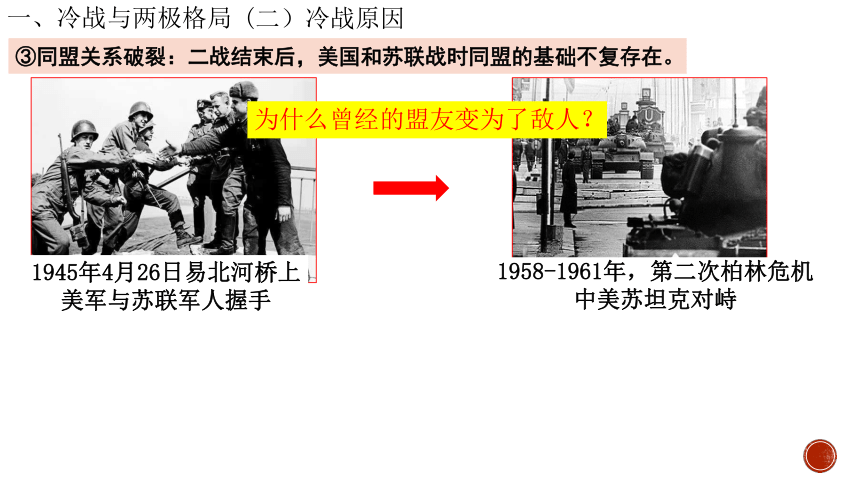

一、冷战与两极格局

1958-1961年,第二次柏林危机中美苏坦克对峙

③同盟关系破裂:二战结束后,美国和苏联战时同盟的基础不复存在。

为什么曾经的盟友变为了敌人?

一、冷战与两极格局

(二)冷战原因

1945年4月26日易北河桥上

美军与苏联军人握手

1945年会师后的两篇日记

柳波娃·科津岑(苏联红军):我们等他们上岸,我们可以看到他们的脸庞,他们就和平常人一样,我们还以为他们长得和我们不一样呢。

艾尔·阿伦逊(美军陆军士兵):我想我们不知道该如何想象俄国人,但是当你看着他们,打量他们时,你没法判断你面前的人是否就是俄国人。如果你给他们穿上美国军服,他们看上去就和美国兵一模一样。

1946年的两封电报(p112历史纵横)

乔治凯南(美国驻苏联大使馆代办):苏联“由来已久的不安全意识”和“共产主义意识形态”是推动苏联对外扩张的直接动因。西方应该对苏联采取“长期、耐心但又坚定警惕的遏制政策”。

诺维科夫(苏联驻美国大使):美国外交政策的目标是建立世界霸权。美国将在中间地带以及东欧展开与苏联的争夺,美国正在计划针对苏联的“第三次世界大战”。

④ 美苏两国国家利益严重冲突,社会制度、意识形态尖锐对立

都认为对方必定扩张,否定合作,主张对抗。

一、冷战与两极格局

(二)冷战原因

(二)冷战原因

一、冷战与两极格局

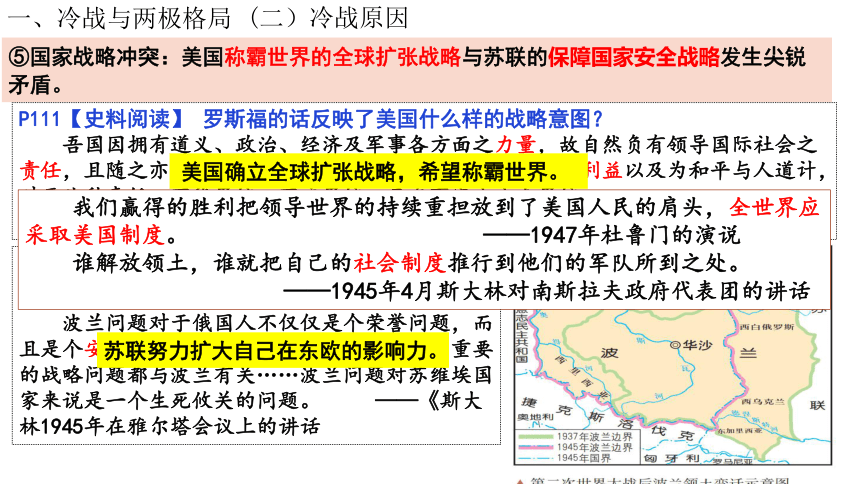

⑤国家战略冲突:美国称霸世界的全球扩张战略与苏联的保障国家安全战略发生尖锐矛盾。

P111【史料阅读】 罗斯福的话反映了美国什么样的战略意图?

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》1944年

p109【学思之窗】 材料表明了苏联战后的什么意图?

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。 ——《斯大林1945年在雅尔塔会议上的讲话

美国确立全球扩张战略,希望称霸世界。

苏联努力扩大自己在东欧的影响力。

我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头,全世界应采取美国制度。 ——1947年杜鲁门的演说

谁解放领土,谁就把自己的社会制度推行到他们的军队所到之处。

——1945年4月斯大林对南斯拉夫政府代表团的讲话

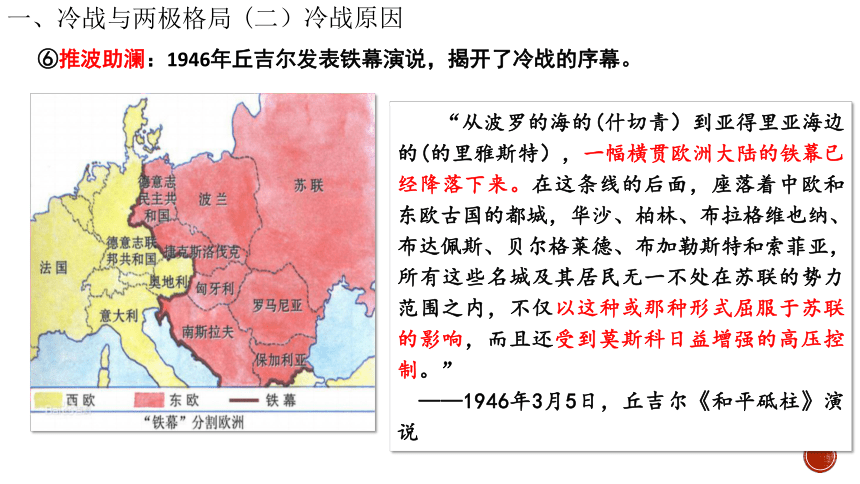

⑥推波助澜:1946年丘吉尔发表铁幕演说,揭开了冷战的序幕。

(二)冷战原因

一、冷战与两极格局

“从波罗的海的(什切青)到亚得里亚海边的(的里雅斯特),一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面,座落着中欧和东欧古国的都城,华沙、柏林、布拉格维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚,所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内,不仅以这种或那种形式屈服于苏联的影响,而且还受到莫斯科日益增强的高压控制。”

——1946年3月5日,丘吉尔《和平砥柱》演说

归纳

(二)冷战原因

②国际形势:战后,西欧日本普遍衰落,美苏成为势均力敌的两个超级大国(美国成为资本主义世界的霸主;苏联实力增强,社会主义国家在世界上的影响日益增大。)

①奠定框架:雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的框架。

③同盟关系破裂:二战结束后,美国和苏联战时同盟的基础不复存在。

④ 根本原因:美苏两国国家利益严重冲突,社会制度、意识形态尖锐对立

⑤国家战略冲突:美国称霸世界的全球扩张战略与苏联的保障国家安全战略发生尖锐矛盾。

一、冷战与两极格局

⑥推波助澜:1946年丘吉尔发表铁幕演说,揭开了冷战的序幕。

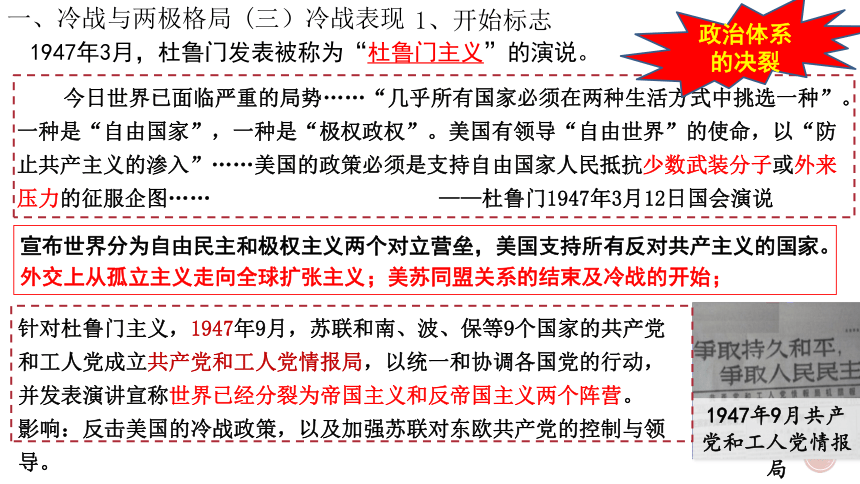

1947年3月,杜鲁门发表被称为“杜鲁门主义”的演说。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

1、开始标志

今日世界已面临严重的局势……“几乎所有国家必须在两种生活方式中挑选一种”。一种是“自由国家”,一种是“极权政权”。美国有领导“自由世界”的使命,以“防止共产主义的渗入”……美国的政策必须是支持自由国家人民抵抗少数武装分子或外来压力的征服企图…… ——杜鲁门1947年3月12日国会演说

宣布世界分为自由民主和极权主义两个对立营垒,美国支持所有反对共产主义的国家。外交上从孤立主义走向全球扩张主义;美苏同盟关系的结束及冷战的开始;

1947年9月共产党和工人党情报局

针对杜鲁门主义,1947年9月,苏联和南、波、保等9个国家的共产党和工人党成立共产党和工人党情报局,以统一和协调各国党的行动,并发表演讲宣称世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个阵营。

影响:反击美国的冷战政策,以及加强苏联对东欧共产党的控制与领导。

政治体系的决裂

领域 以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

经济 1947年,实施马歇尔计划,通过援助西欧恢复经济,巩固了西欧的资本主义制度。

1949年,成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

2、经济上

材料1:1947年, 西欧各国共产党党员总数达400万, 是1939年的8倍。随着共产党力量的不断发展, 一些国家共产党很快成为国内影响较大的政党, 并参加政府内阁。

——刘林元《论马歇尔计划的作用》

材料2:从1948年到1950年,共有16个国家(基本为西欧国家)接受了美国130多亿美元的援助,其中90%是赠予,10%是贷款,因此丘吉尔把“马歇尔计划”称为“人类历史上最慷慨的举动”。

材料3:(所有)接受这一法案的国家,经济计划应受美国的监督,应撤销关税壁垒,降低关税税率。 ——《欧洲复兴法案》

材料4:“美国应该尽其所能 , 帮助世界恢复正常的经济状态……美国政府能够尽力缓和局势,协助欧洲走上复兴道路。” ——1947年马歇尔在哈佛大学的演说

有人说,马歇尔计划的实施是“一箭多雕”。结合材料和所学知识,分析美国实施马歇尔计划的目的有哪些?

①扶持和控制西欧;②拉拢东欧;③遏制苏联;④称霸世界

经济体系的断裂

1949年1月经济互助委员会

思考 杜鲁门曾经说过:杜鲁门主义和马歇尔计划是一个胡桃的两半。如何理解?

联系:实质都是为了遏制苏联,稳定资本主义秩序,称霸世界。

区别:杜鲁门主义是在政治上公开的反共反苏,而马歇尔计划是采用隐蔽的经济手段控制西欧,联合西欧各国共同反共反苏。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

2、经济上

领域 以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

军事 1949年,美、英、法等国成立北大西洋公约组织,简称“北约”。

时事热点:当前的俄乌冲突源自于俄罗斯对抗北约东扩。俄罗斯提出北约不再东扩、不接受乌克兰作为北约成员等要求,核心乃是美俄深层次的全面对抗。

“北约”与“华约”对峙示意图

1955年,苏联同民主德国、其他东欧国家成立华沙条约组织,简称“华约”,标志着两极格局形成。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

3、军事上

欧洲的彻底分裂

美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

德意志联邦共和国

(西德)1949.9

德意志民主共和国

(东德)1949.10

1949年,德国分裂

1948年,第一次柏林危机

1948年6月24日,苏联全面切断德国西占区同柏林之间的水陆交通,试图把西方国家赶出西柏林。柏林危机由此产生。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。……四国经过几番周折的秘密谈判,于1949年5月达成协议,危机平息。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

4、地缘政治上

地缘政治的割裂

地缘政治学认为地理因素(如地理位置、战略军备等)是影响甚至决定国家对外政治决策的一个基本因素

以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

政治

经济

军事

地缘政治

1947年3月“杜鲁门主义” 标志着美苏“冷战”的开始

1947年成立共产党和工人党情报局

1947年美国提出

“马歇尔计划”

扶持和控制西欧

1949年成立经济互助委员会,打破以美国为首的资本主义世界对社会主义国家的经济封锁

德意志联邦共和国(西德)

德意志民主共和国(东德)

第一次柏林危机

1949年成立“北约”

1955年成立“华约”,对抗“北约”,标志着两极格局正式形成。

1945年雅尔塔体系

奠定两极格局

的框架

1946年铁幕演说

拉开美苏冷战

的序幕

1947年杜鲁门主义

美苏冷战开始

的标志

1945北约与1955华约

两极格局

正式形成

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

手段多样,全方位的竞争与对抗

1962年,

古巴导弹危机

1958年,

第二次柏林危机

1950年,

朝鲜战争

1979年,

苏联入侵阿富汗

1955-1975年

越南战争

国际关系总体形势:全面冷战、局部热战,对抗与缓和的交替

德国分裂(1949)

朝鲜分裂(1948)

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

1961年,

第三次柏林危机

1、概况

缓和:赫鲁晓夫访美

紧张:1958第二次柏林危机;1962古巴导弹危机

20C50年代中后期—60年代初

1979苏联入侵阿富汗,标志苏联霸权主义政策发展到了顶点。

美国受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国在美苏争霸中从战略进攻转为战略防守。

里根入主白宫,提出“战略防御计划”即星球大战,大搞军备竞赛,拖垮苏联

美苏首脑多次会晤,建立多层次对话机制;

签署限制武器、裁军条约

苏联实行战略收缩。

20C60年代中—70年代末

20C80年代—90年代初

缓和与紧张并存,美国占优

苏攻美守

苏联全面收缩,美攻苏守

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

2、发展历程

根据所学知识,结合材料分析冷战的特点。

大国主导,具有传统的大国利益冲突的内容;

具有明显的地缘政治与战略特点;

以强烈的意识形态色彩为主要特征;

美苏两国之间始终避免兵戎相见的自我控制机制。

从1962年10月22日到12月14日,肯尼迪和赫鲁晓夫之间来往的信件就有25封……在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都明确表达了避免世界因为这场危机陷入核大战、通过和平谈判的途径解决危机的强烈愿望。通过这些信件以及其他秘密渠道,两国逐渐达成了谅解:苏联从古巴撤走中程导弹、轰炸机及其附属设施,并且保证今后不再将进攻性武器运进古巴;美国承诺不侵犯古巴,并答应撤走部署在土耳其的导弹。

——刘金质《冷战史》

人类历史上离核战争最近的一刻,核战争下没有赢家

古巴导弹危机给我们的启示。

要共识,搁置分歧;

要对话,不要对抗;

要多极,不要单极。

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

3、瓦解

1991年12月苏联解体,两极格局崩溃,冷战结束。

材料:1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

从积极角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。

未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:美国、西欧、苏联、中国,当然还有日本。

这五大力量将决定经济的未来,由于经济力量对其他力量的关键作用,这五大力量也将决定本世纪最后三分之一时间的前途。

这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。

在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位,或者完全占支配地位。

——编者摘译自《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)英文版

苏联解体之后,是否形成了以美国为主导的单极格局?

一超多强

世界多极化

两极格局解体的原因

直接原因:苏联解体使得两极格局中的一极骤然坍塌,两极格局迅速崩溃。

两大阵营内部的矛盾使得两极格局发生动摇。

第三世界在国际政治舞台中发挥着越来越重要的作用。

外部原因:苏联放任西方对东欧的“和平演变”,1989年东欧剧变发生。

根本原因:经济格局的变动是两极格局变动的根源。70年代以来,欧共体和日本经济的快速发展,中国综合国力的不断增强,都冲击着两极格局。

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

3、瓦解

欧共体成立与发展1967年

日本经济“起飞”,谋求“政治大国”地位

东欧反对苏联的控制

中苏关系破裂

资本主义阵营的逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

多极力量的成长

中国和平崛起

第三世界兴起发展

“两弹一星”

恢复联合国合法席位

1955年万隆会议

不结盟运动

冲击美苏两极格局

苏联的大国主义和民族利己主义

二、两极格局下的多极化趋势:

不可逆转(20世纪50年代中期——至今)

两极格局中孕育着多极化发展趋势

当今世界形势

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

冷战结束了,冷战思维依然存在。

遏制与对抗没有出路,和平与合作才能共赢。

★坚持发展经济,增强国家实力;

★坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系

的基本准则;

★求同存异,摒弃冷战思维;

★奉行多边外交,推动全球化;

★推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际

关系,构建人类命运共同体。

时间坐标

二战结束;雅尔塔体系确立

1945

苏联解体

1991

华约组织建立

1955

杜鲁门主义

1947

北约组织的建立

1949

不结盟运动

1961

日本、欧共体崛起

1970

苏联入侵阿富汗

1979

美、苏签署中导条约

1987

冷战开始

两极格局形成

两极格局瓦解,冷战结束

(多极力量的成长)

1989

东欧剧变

雅尔塔体系完全瓦解

冷战

1947—1991

两极格局的形成与发展

1955—1991

雅尔塔体系1945—1991

奠定框架

表现形式

两极格局的瓦解意味着冷战局面的结束、雅尔塔体制的瓦解。

组成部分集中体现

推动

课堂小结

【课堂探究】冷战与国际格局变化之间的相互影响?

1、冷战推动了两极格局的形成。

20世纪40年代中后期,美国和苏联之间发生了冷战。由于国家利益和意识形态的不同,两大相互对立的政治、经济、军事集团建立起来,以美、苏为首的两极格局逐渐形成。

2、冷战的发展推动了多极化趋势的出现。

在冷战过程中,世界发生了深刻变化,西欧、日本、中国等地区和国家逐渐发展为重要的国际力量,亚非拉新兴独立国家也在国际舞台上发挥着重要的作用。这极大冲击了两极格局,世界多极化趋势开始出现。

3、两极格局瓦解、冷战结束后,世界多极化趋势继续发展。

苏联解体后,美国成为世界上唯一的超级大国,但其受到多种国际力量的制约,世界多极化趋势继续发展。

【课堂探究】冷战对世界产生了怎样的影响?

1、美苏两国全面对抗,大搞军备竞赛,使世界处于毁灭性的核战争的威胁之下,世

界局势动荡不安,国际关系持续恶化;

2、美苏两国为争夺势力范围,甚至不惜大举用兵,爆发了局部“热战”,破坏了世

界和平;

3、在“冷战”的大环境下,美苏双方势均力敌,彼此不敢轻易动武,虽然加剧了世

界的紧张局势,但在一定程度上维护了世界和平,避免了新的世界大战的爆发;

4、美苏双方争夺在军事、科技等领域的优势,客观上促进了科学技术的发展;

5、促使不同社会制度的国家进行改革,推动了世界的整体发展。

6、促进了经济多极化格局的出现和经济全球化发展,推动了世界多极化趋势的出现。

课堂小结

雅尔塔体系

凡尔赛—华盛顿体系

维也纳体系

多极化趋势

以欧洲为中心

开始动摇欧洲中心地位

两极格局

一超多强

(2021·浙江学考·24)二战结束后,美国和苏联在国家战略、国家利益、社会制度和意识形态上的对立和冲突,使它们从战时盟友变成冷战对手,逐渐形成两极格局。下列与两极格局相关的事件,按时间先后顺序排列,正确的是

①杜鲁门主义出台 ②北约建立

③古巴导弹危机爆发 ④两德统一

A.①②③④ B.①②④③ C.③①②④ D.③②④①

A

真题演练

(2021.1·浙江高考·23)20世纪50年代末60年代初,亚非拉赢得民族独立的国家发出呼声的愿望日益强烈。在铁托等人的推动下,1961年不结盟运动正式诞生。关于不结盟运动,表述正确的是

A.倡导并建立了国际经济新秩序 B.动摇了欧洲的国际中心地位

C.彻底瓦解了资本主义世界殖民体系 D.有力地冲击了国际关系中的两极格局

D

(2022·海南高考·13)下图是1953年苏联报刊上发表的一幅漫画,它揭示了

A.热核武器竞赛的现实 B.意识形态的斗争

C.热战一触即发的危险 D.冷战对峙的加剧

链接高考

B

(2022·山东高考·15)1967 年,法国学者塞尔旺-施赖贝尔在其著作中宣称,如果包括法国在内的欧洲国家不迅速采取行动以重新确立对欧洲经济和社会的控制,欧洲也许会繁荣昌盛,但将在历史上第一次被更为发达的文明所摧垮并受它统治。该著作出版后在欧洲很快成为畅销书。这反映出欧洲社会

A.对美国发展模式的否定 B.对战后世界秩序的不满

C.对面临挑战和未来发展的担忧 D.对苏联威胁下欧洲联合的反思

C

【解析】 19世纪60年代处于美苏冷战对峙两极格局下,战后欧洲经济虽然得到了恢复和发展,但受美苏两个超级大国的操纵和威胁,甚至主权独立都得不到根本保障,故塞尔旺-施赖贝尔担忧地指出欧洲国家如果“不迅速采取行动以重新确立对欧洲经济和社会的控制”,“将在历史上第一次被更为发达的文明所摧垮并受它统治。”,即对欧洲社会面临的挑战和未来的发展担忧。这也是当时欧洲走向联合即建立和发展欧共体的一个重要原因。C项完整、准确地解读了材料信息,正确。

A、B、D选项都片面或不准确。

链接高考

(2021·全国乙卷高考·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎 B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩 C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力 D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

链接高考

D

【解析】20世纪四五十年代正值美苏冷战开始时期,美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”来抨击社会主义国家的所谓“集权”、“专制”,借此渗透其冷战思维,故选D项;

题干仅提到美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,并没有说到其结果如何,排除A项;

纽约画派的画作没有任何可识别的主题,所以没法说其具有浓厚的意识形态色彩,排除B项;

美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”,而不是扩大其影响力,排除C项。

第二次世界大战后,国际形势发展的主要态势是持续了近半个世纪的冷战。

与此同时,整个世界也发生了深刻变化。

资本主义国家形成了一定的自我调节机制,经济在高科技推动下迅速发展,社会矛盾有所缓和,但资本主义制度的基本矛盾依然存在并继续发展。

社会主义国家的建设获得巨大成就,也经历了艰难曲折。中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就,证明了社会主义的强大生机与活力。

战后世界殖民体系的崩溃,是人类历史的巨大进步。独立后的发展中国家为维护国家主权、促进社会发展、改变不合理的国际政治经济秩序进行着不懈的努力。

在冷战形成的两极格局中,孕育着世界多极化的发展趋势。

第八单元20世纪下半叶世界的新变化

第18课 冷战与国际格局的演变

第19课 资本主义国家的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

两种制度

资本主义:自我调节+矛盾仍在

社会主义:巨大成就+艰难曲折

殖民体系

崩溃

世界格局

两极格局→

世界多极化趋势

“人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始。”

——美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南给华盛顿发出的

电报(1946年2月22日)

德国无条件投降后,人们涌上伦敦街头庆祝

美国纽约时代广场上人们庆祝德国投降

冷战与国际格局的演变

通过本单元的学习,了解第二次世界大战后世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战;了解冷战及其基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

第八单元20世纪下半叶世界的新变化

目 录

一、冷战与两极格局:

二、两极格局下的多极化趋势:

发生、发展与终结

不可逆转

极:一般是指“强势大国或者国家联盟”

(强大的经济实力或国际政治影响力)

一、冷战与两极格局

“冷战”:是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

(一)冷战含义

美国

苏联

冷 战

北约

华约

(二)冷战原因

材料1:当英国以胜利者姿态带着满身创伤走出二战的时候,它已经成为国际舞台上的二等国。

——沈志华、徐天新:《冷战前期的大国关系》

二战期间遭受空袭的伦敦

独占鳌头

空前强大

军事实力世界第一

经济实力世界第一

军队人数1200万+

国防预算800亿+

军事基地500个+

拥有原子弹

军队人数1100万+

最强陆军

坦克兵团

研制原子弹

军事实力世界第二

1/4国民财富毁于战火

1710座城市被破坏

3.2 万个工厂夷为平地

经济受损,但恢复迅速

②战后,西欧日本普遍衰落,美苏成为势均力敌的两个超级大国(美国成为资本主义世界的霸主;苏联实力增强,社会主义国家在世界上的影响日益增大。)

①奠定框架:雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的框架。

一、冷战与两极格局

1958-1961年,第二次柏林危机中美苏坦克对峙

③同盟关系破裂:二战结束后,美国和苏联战时同盟的基础不复存在。

为什么曾经的盟友变为了敌人?

一、冷战与两极格局

(二)冷战原因

1945年4月26日易北河桥上

美军与苏联军人握手

1945年会师后的两篇日记

柳波娃·科津岑(苏联红军):我们等他们上岸,我们可以看到他们的脸庞,他们就和平常人一样,我们还以为他们长得和我们不一样呢。

艾尔·阿伦逊(美军陆军士兵):我想我们不知道该如何想象俄国人,但是当你看着他们,打量他们时,你没法判断你面前的人是否就是俄国人。如果你给他们穿上美国军服,他们看上去就和美国兵一模一样。

1946年的两封电报(p112历史纵横)

乔治凯南(美国驻苏联大使馆代办):苏联“由来已久的不安全意识”和“共产主义意识形态”是推动苏联对外扩张的直接动因。西方应该对苏联采取“长期、耐心但又坚定警惕的遏制政策”。

诺维科夫(苏联驻美国大使):美国外交政策的目标是建立世界霸权。美国将在中间地带以及东欧展开与苏联的争夺,美国正在计划针对苏联的“第三次世界大战”。

④ 美苏两国国家利益严重冲突,社会制度、意识形态尖锐对立

都认为对方必定扩张,否定合作,主张对抗。

一、冷战与两极格局

(二)冷战原因

(二)冷战原因

一、冷战与两极格局

⑤国家战略冲突:美国称霸世界的全球扩张战略与苏联的保障国家安全战略发生尖锐矛盾。

P111【史料阅读】 罗斯福的话反映了美国什么样的战略意图?

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》1944年

p109【学思之窗】 材料表明了苏联战后的什么意图?

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。 ——《斯大林1945年在雅尔塔会议上的讲话

美国确立全球扩张战略,希望称霸世界。

苏联努力扩大自己在东欧的影响力。

我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头,全世界应采取美国制度。 ——1947年杜鲁门的演说

谁解放领土,谁就把自己的社会制度推行到他们的军队所到之处。

——1945年4月斯大林对南斯拉夫政府代表团的讲话

⑥推波助澜:1946年丘吉尔发表铁幕演说,揭开了冷战的序幕。

(二)冷战原因

一、冷战与两极格局

“从波罗的海的(什切青)到亚得里亚海边的(的里雅斯特),一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面,座落着中欧和东欧古国的都城,华沙、柏林、布拉格维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚,所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内,不仅以这种或那种形式屈服于苏联的影响,而且还受到莫斯科日益增强的高压控制。”

——1946年3月5日,丘吉尔《和平砥柱》演说

归纳

(二)冷战原因

②国际形势:战后,西欧日本普遍衰落,美苏成为势均力敌的两个超级大国(美国成为资本主义世界的霸主;苏联实力增强,社会主义国家在世界上的影响日益增大。)

①奠定框架:雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的框架。

③同盟关系破裂:二战结束后,美国和苏联战时同盟的基础不复存在。

④ 根本原因:美苏两国国家利益严重冲突,社会制度、意识形态尖锐对立

⑤国家战略冲突:美国称霸世界的全球扩张战略与苏联的保障国家安全战略发生尖锐矛盾。

一、冷战与两极格局

⑥推波助澜:1946年丘吉尔发表铁幕演说,揭开了冷战的序幕。

1947年3月,杜鲁门发表被称为“杜鲁门主义”的演说。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

1、开始标志

今日世界已面临严重的局势……“几乎所有国家必须在两种生活方式中挑选一种”。一种是“自由国家”,一种是“极权政权”。美国有领导“自由世界”的使命,以“防止共产主义的渗入”……美国的政策必须是支持自由国家人民抵抗少数武装分子或外来压力的征服企图…… ——杜鲁门1947年3月12日国会演说

宣布世界分为自由民主和极权主义两个对立营垒,美国支持所有反对共产主义的国家。外交上从孤立主义走向全球扩张主义;美苏同盟关系的结束及冷战的开始;

1947年9月共产党和工人党情报局

针对杜鲁门主义,1947年9月,苏联和南、波、保等9个国家的共产党和工人党成立共产党和工人党情报局,以统一和协调各国党的行动,并发表演讲宣称世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个阵营。

影响:反击美国的冷战政策,以及加强苏联对东欧共产党的控制与领导。

政治体系的决裂

领域 以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

经济 1947年,实施马歇尔计划,通过援助西欧恢复经济,巩固了西欧的资本主义制度。

1949年,成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

2、经济上

材料1:1947年, 西欧各国共产党党员总数达400万, 是1939年的8倍。随着共产党力量的不断发展, 一些国家共产党很快成为国内影响较大的政党, 并参加政府内阁。

——刘林元《论马歇尔计划的作用》

材料2:从1948年到1950年,共有16个国家(基本为西欧国家)接受了美国130多亿美元的援助,其中90%是赠予,10%是贷款,因此丘吉尔把“马歇尔计划”称为“人类历史上最慷慨的举动”。

材料3:(所有)接受这一法案的国家,经济计划应受美国的监督,应撤销关税壁垒,降低关税税率。 ——《欧洲复兴法案》

材料4:“美国应该尽其所能 , 帮助世界恢复正常的经济状态……美国政府能够尽力缓和局势,协助欧洲走上复兴道路。” ——1947年马歇尔在哈佛大学的演说

有人说,马歇尔计划的实施是“一箭多雕”。结合材料和所学知识,分析美国实施马歇尔计划的目的有哪些?

①扶持和控制西欧;②拉拢东欧;③遏制苏联;④称霸世界

经济体系的断裂

1949年1月经济互助委员会

思考 杜鲁门曾经说过:杜鲁门主义和马歇尔计划是一个胡桃的两半。如何理解?

联系:实质都是为了遏制苏联,稳定资本主义秩序,称霸世界。

区别:杜鲁门主义是在政治上公开的反共反苏,而马歇尔计划是采用隐蔽的经济手段控制西欧,联合西欧各国共同反共反苏。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

2、经济上

领域 以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

军事 1949年,美、英、法等国成立北大西洋公约组织,简称“北约”。

时事热点:当前的俄乌冲突源自于俄罗斯对抗北约东扩。俄罗斯提出北约不再东扩、不接受乌克兰作为北约成员等要求,核心乃是美俄深层次的全面对抗。

“北约”与“华约”对峙示意图

1955年,苏联同民主德国、其他东欧国家成立华沙条约组织,简称“华约”,标志着两极格局形成。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

3、军事上

欧洲的彻底分裂

美、苏、英、法分占德国和柏林示意图及德意志联邦共和国和德意志民主共和国的建立

德意志联邦共和国

(西德)1949.9

德意志民主共和国

(东德)1949.10

1949年,德国分裂

1948年,第一次柏林危机

1948年6月24日,苏联全面切断德国西占区同柏林之间的水陆交通,试图把西方国家赶出西柏林。柏林危机由此产生。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。……四国经过几番周折的秘密谈判,于1949年5月达成协议,危机平息。

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

4、地缘政治上

地缘政治的割裂

地缘政治学认为地理因素(如地理位置、战略军备等)是影响甚至决定国家对外政治决策的一个基本因素

以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

政治

经济

军事

地缘政治

1947年3月“杜鲁门主义” 标志着美苏“冷战”的开始

1947年成立共产党和工人党情报局

1947年美国提出

“马歇尔计划”

扶持和控制西欧

1949年成立经济互助委员会,打破以美国为首的资本主义世界对社会主义国家的经济封锁

德意志联邦共和国(西德)

德意志民主共和国(东德)

第一次柏林危机

1949年成立“北约”

1955年成立“华约”,对抗“北约”,标志着两极格局正式形成。

1945年雅尔塔体系

奠定两极格局

的框架

1946年铁幕演说

拉开美苏冷战

的序幕

1947年杜鲁门主义

美苏冷战开始

的标志

1945北约与1955华约

两极格局

正式形成

(三)冷战表现

一、冷战与两极格局

手段多样,全方位的竞争与对抗

1962年,

古巴导弹危机

1958年,

第二次柏林危机

1950年,

朝鲜战争

1979年,

苏联入侵阿富汗

1955-1975年

越南战争

国际关系总体形势:全面冷战、局部热战,对抗与缓和的交替

德国分裂(1949)

朝鲜分裂(1948)

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

1961年,

第三次柏林危机

1、概况

缓和:赫鲁晓夫访美

紧张:1958第二次柏林危机;1962古巴导弹危机

20C50年代中后期—60年代初

1979苏联入侵阿富汗,标志苏联霸权主义政策发展到了顶点。

美国受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国在美苏争霸中从战略进攻转为战略防守。

里根入主白宫,提出“战略防御计划”即星球大战,大搞军备竞赛,拖垮苏联

美苏首脑多次会晤,建立多层次对话机制;

签署限制武器、裁军条约

苏联实行战略收缩。

20C60年代中—70年代末

20C80年代—90年代初

缓和与紧张并存,美国占优

苏攻美守

苏联全面收缩,美攻苏守

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

2、发展历程

根据所学知识,结合材料分析冷战的特点。

大国主导,具有传统的大国利益冲突的内容;

具有明显的地缘政治与战略特点;

以强烈的意识形态色彩为主要特征;

美苏两国之间始终避免兵戎相见的自我控制机制。

从1962年10月22日到12月14日,肯尼迪和赫鲁晓夫之间来往的信件就有25封……在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都明确表达了避免世界因为这场危机陷入核大战、通过和平谈判的途径解决危机的强烈愿望。通过这些信件以及其他秘密渠道,两国逐渐达成了谅解:苏联从古巴撤走中程导弹、轰炸机及其附属设施,并且保证今后不再将进攻性武器运进古巴;美国承诺不侵犯古巴,并答应撤走部署在土耳其的导弹。

——刘金质《冷战史》

人类历史上离核战争最近的一刻,核战争下没有赢家

古巴导弹危机给我们的启示。

要共识,搁置分歧;

要对话,不要对抗;

要多极,不要单极。

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

3、瓦解

1991年12月苏联解体,两极格局崩溃,冷战结束。

材料:1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

从积极角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。

未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:美国、西欧、苏联、中国,当然还有日本。

这五大力量将决定经济的未来,由于经济力量对其他力量的关键作用,这五大力量也将决定本世纪最后三分之一时间的前途。

这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。

在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位,或者完全占支配地位。

——编者摘译自《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)英文版

苏联解体之后,是否形成了以美国为主导的单极格局?

一超多强

世界多极化

两极格局解体的原因

直接原因:苏联解体使得两极格局中的一极骤然坍塌,两极格局迅速崩溃。

两大阵营内部的矛盾使得两极格局发生动摇。

第三世界在国际政治舞台中发挥着越来越重要的作用。

外部原因:苏联放任西方对东欧的“和平演变”,1989年东欧剧变发生。

根本原因:经济格局的变动是两极格局变动的根源。70年代以来,欧共体和日本经济的快速发展,中国综合国力的不断增强,都冲击着两极格局。

(四)两极格局下的美苏争霸

一、冷战与两极格局

3、瓦解

欧共体成立与发展1967年

日本经济“起飞”,谋求“政治大国”地位

东欧反对苏联的控制

中苏关系破裂

资本主义阵营的逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

多极力量的成长

中国和平崛起

第三世界兴起发展

“两弹一星”

恢复联合国合法席位

1955年万隆会议

不结盟运动

冲击美苏两极格局

苏联的大国主义和民族利己主义

二、两极格局下的多极化趋势:

不可逆转(20世纪50年代中期——至今)

两极格局中孕育着多极化发展趋势

当今世界形势

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

冷战结束了,冷战思维依然存在。

遏制与对抗没有出路,和平与合作才能共赢。

★坚持发展经济,增强国家实力;

★坚持独立自主,以和平共处五项原则为处理国际关系

的基本准则;

★求同存异,摒弃冷战思维;

★奉行多边外交,推动全球化;

★推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际

关系,构建人类命运共同体。

时间坐标

二战结束;雅尔塔体系确立

1945

苏联解体

1991

华约组织建立

1955

杜鲁门主义

1947

北约组织的建立

1949

不结盟运动

1961

日本、欧共体崛起

1970

苏联入侵阿富汗

1979

美、苏签署中导条约

1987

冷战开始

两极格局形成

两极格局瓦解,冷战结束

(多极力量的成长)

1989

东欧剧变

雅尔塔体系完全瓦解

冷战

1947—1991

两极格局的形成与发展

1955—1991

雅尔塔体系1945—1991

奠定框架

表现形式

两极格局的瓦解意味着冷战局面的结束、雅尔塔体制的瓦解。

组成部分集中体现

推动

课堂小结

【课堂探究】冷战与国际格局变化之间的相互影响?

1、冷战推动了两极格局的形成。

20世纪40年代中后期,美国和苏联之间发生了冷战。由于国家利益和意识形态的不同,两大相互对立的政治、经济、军事集团建立起来,以美、苏为首的两极格局逐渐形成。

2、冷战的发展推动了多极化趋势的出现。

在冷战过程中,世界发生了深刻变化,西欧、日本、中国等地区和国家逐渐发展为重要的国际力量,亚非拉新兴独立国家也在国际舞台上发挥着重要的作用。这极大冲击了两极格局,世界多极化趋势开始出现。

3、两极格局瓦解、冷战结束后,世界多极化趋势继续发展。

苏联解体后,美国成为世界上唯一的超级大国,但其受到多种国际力量的制约,世界多极化趋势继续发展。

【课堂探究】冷战对世界产生了怎样的影响?

1、美苏两国全面对抗,大搞军备竞赛,使世界处于毁灭性的核战争的威胁之下,世

界局势动荡不安,国际关系持续恶化;

2、美苏两国为争夺势力范围,甚至不惜大举用兵,爆发了局部“热战”,破坏了世

界和平;

3、在“冷战”的大环境下,美苏双方势均力敌,彼此不敢轻易动武,虽然加剧了世

界的紧张局势,但在一定程度上维护了世界和平,避免了新的世界大战的爆发;

4、美苏双方争夺在军事、科技等领域的优势,客观上促进了科学技术的发展;

5、促使不同社会制度的国家进行改革,推动了世界的整体发展。

6、促进了经济多极化格局的出现和经济全球化发展,推动了世界多极化趋势的出现。

课堂小结

雅尔塔体系

凡尔赛—华盛顿体系

维也纳体系

多极化趋势

以欧洲为中心

开始动摇欧洲中心地位

两极格局

一超多强

(2021·浙江学考·24)二战结束后,美国和苏联在国家战略、国家利益、社会制度和意识形态上的对立和冲突,使它们从战时盟友变成冷战对手,逐渐形成两极格局。下列与两极格局相关的事件,按时间先后顺序排列,正确的是

①杜鲁门主义出台 ②北约建立

③古巴导弹危机爆发 ④两德统一

A.①②③④ B.①②④③ C.③①②④ D.③②④①

A

真题演练

(2021.1·浙江高考·23)20世纪50年代末60年代初,亚非拉赢得民族独立的国家发出呼声的愿望日益强烈。在铁托等人的推动下,1961年不结盟运动正式诞生。关于不结盟运动,表述正确的是

A.倡导并建立了国际经济新秩序 B.动摇了欧洲的国际中心地位

C.彻底瓦解了资本主义世界殖民体系 D.有力地冲击了国际关系中的两极格局

D

(2022·海南高考·13)下图是1953年苏联报刊上发表的一幅漫画,它揭示了

A.热核武器竞赛的现实 B.意识形态的斗争

C.热战一触即发的危险 D.冷战对峙的加剧

链接高考

B

(2022·山东高考·15)1967 年,法国学者塞尔旺-施赖贝尔在其著作中宣称,如果包括法国在内的欧洲国家不迅速采取行动以重新确立对欧洲经济和社会的控制,欧洲也许会繁荣昌盛,但将在历史上第一次被更为发达的文明所摧垮并受它统治。该著作出版后在欧洲很快成为畅销书。这反映出欧洲社会

A.对美国发展模式的否定 B.对战后世界秩序的不满

C.对面临挑战和未来发展的担忧 D.对苏联威胁下欧洲联合的反思

C

【解析】 19世纪60年代处于美苏冷战对峙两极格局下,战后欧洲经济虽然得到了恢复和发展,但受美苏两个超级大国的操纵和威胁,甚至主权独立都得不到根本保障,故塞尔旺-施赖贝尔担忧地指出欧洲国家如果“不迅速采取行动以重新确立对欧洲经济和社会的控制”,“将在历史上第一次被更为发达的文明所摧垮并受它统治。”,即对欧洲社会面临的挑战和未来的发展担忧。这也是当时欧洲走向联合即建立和发展欧共体的一个重要原因。C项完整、准确地解读了材料信息,正确。

A、B、D选项都片面或不准确。

链接高考

(2021·全国乙卷高考·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎 B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩 C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力 D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

链接高考

D

【解析】20世纪四五十年代正值美苏冷战开始时期,美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”来抨击社会主义国家的所谓“集权”、“专制”,借此渗透其冷战思维,故选D项;

题干仅提到美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,并没有说到其结果如何,排除A项;

纽约画派的画作没有任何可识别的主题,所以没法说其具有浓厚的意识形态色彩,排除B项;

美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”,而不是扩大其影响力,排除C项。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体