2023年高中语文 第一单元 3 鸿门宴课件(共98张PPT) 部编版必修下册

文档属性

| 名称 | 2023年高中语文 第一单元 3 鸿门宴课件(共98张PPT) 部编版必修下册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-12 06:18:21 | ||

图片预览

文档简介

(共98张PPT)

第一单元

3.鸿门宴

学习目标

1.知识拓展与延伸:了解作者、背景知识,积累文言知识,体会经典的魅力。

2.语言建构与运用:掌握重点实词“军、击、如、谢、举、意”和虚词“其、而、则、乃、因、为、与、之、以”的用法以及常见的文言句式。

3.审美鉴赏与创造:学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过运用人物个性化的语言、行动描写展示人物个性特征的写作方法;概括文中所写人物的性格特点。

4.文化传承与理解:了解《史记》这部纪传体史书的体例及其在中国文学史上的地位,了解作者对项羽悲剧性格的揭示,正确评价有关人物。

学习情境

曾经无限风光、威名远扬的西楚霸王,此时面对滔滔乌江水却是“奈若何”,只能战斗到最后一刻而从容自刎,何等的壮烈!刘邦出身市井最终却能打败项羽统一天下。

古人说:史记百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以“巨鹿之战”“鸿门之宴”和“垓下之围”为最。反复咏观,可歌可泣,在此数段耳。

今天,我们要学的就是三大精华之一——鸿门宴。

积累 文化传承与理解

探究 思维发展与提升

延伸 审美鉴赏与创造

预习 语言建构与运用

附:【译注 古今对译】

预习 语言建构与运用

1.作者作品

纪传体的开创者——司马迁

司马迁(约前145或前135—不可考):西汉史学家、文学家、思想家,史书纪传体的开创者。被后世尊称为“太史公”。

废寝忘食,他用赤诚之心完成了无韵之《离骚》;含垢忍辱,他用顽强之志铸就了史家之绝唱。一部《史记》,讲述着一个史学家应有的良知;一部《史记》,见证了一个史学家对历史的忠贞;一部《史记》,记载的不仅仅是历史,更是我们民族坚强不屈的精神。

课前预习

[作品] 《史记》《悲士不遇赋》《报任安书》等。

[评价] 继承父业,著述历史。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝太初四年,长达3 000多年的历史,是“二十四史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

2.探寻背景

项羽破釜沉舟,刘邦约法三章

公元前209年,陈胜、吴广起义后,楚国旧贵族项梁率侄项羽于会稽起义,刘邦在沛起义后,投奔项梁。后项梁被秦将章邯击杀,章邯得胜,移师围赵。楚怀王一面命宋义为上将,项羽为次将,北上救赵;一面命刘邦攻秦,并与诸将约定:“先破秦入咸阳者王之。”宋义停军不进,为项羽所杀。项羽率军破釜沉舟,在巨鹿击溃秦军主力,章邯率部投降。

刘邦顺利进入咸阳,秦王子婴投降。刘邦废除苛政,约法三章,深得民心,想做关中王,驻军霸上。项羽得知,破关入咸阳,驻军鸿门,准备消灭刘邦。形势剑拔弩张,“鸿门宴”这场戏便开演了。

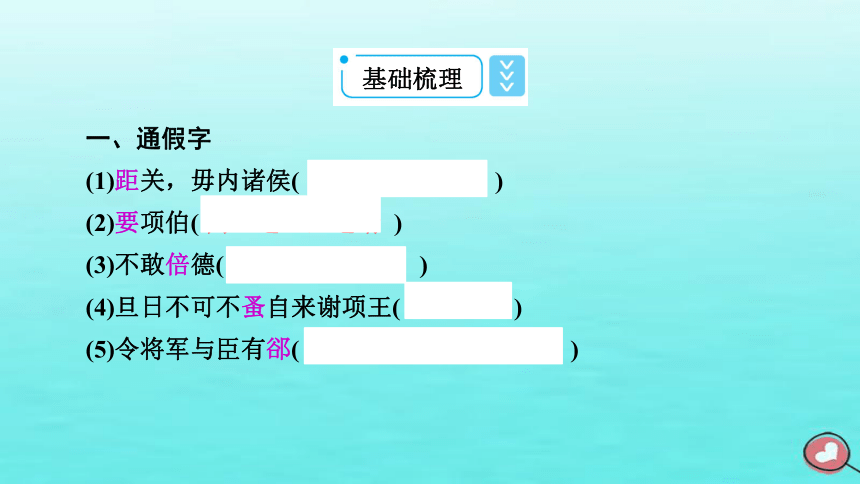

一、通假字

(1)距关,毋内诸侯( 同“拒”,把守 )

(2)要项伯( 同“邀”,邀请 )

(3)不敢倍德( 同“背”,背弃 )

(4)旦日不可不蚤自来谢项王( 同“早” )

(5)令将军与臣有郤( 同“隙”,隔阂、嫌怨 )

基础梳理

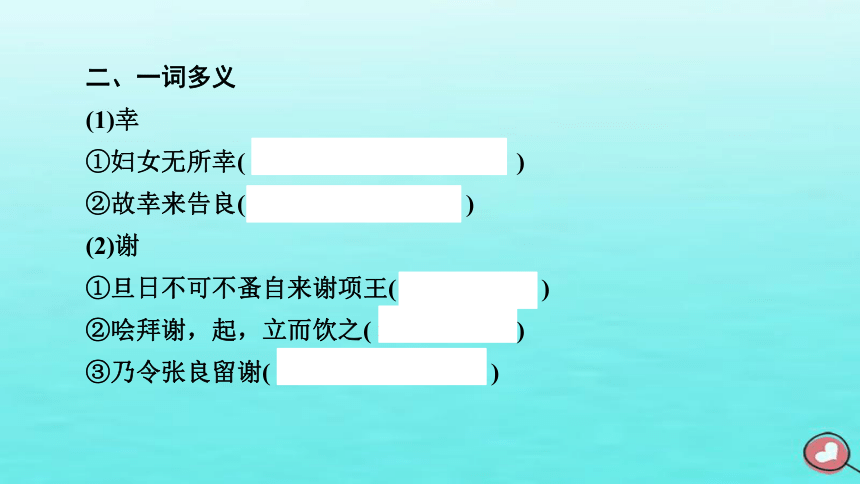

二、一词多义

(1)幸

①妇女无所幸( 动词,指君主宠爱女子 )

②故幸来告良( 副词,幸亏,幸而 )

(2)谢

①旦日不可不蚤自来谢项王( 动词,道歉 )

②哙拜谢,起,立而饮之( 动词,感谢 )

③乃令张良留谢( 动词,辞别,告辞 )

(3)胜

①刑人如恐不胜( 副词,尽 )

②沛公不胜杯杓( 动词,承受 )

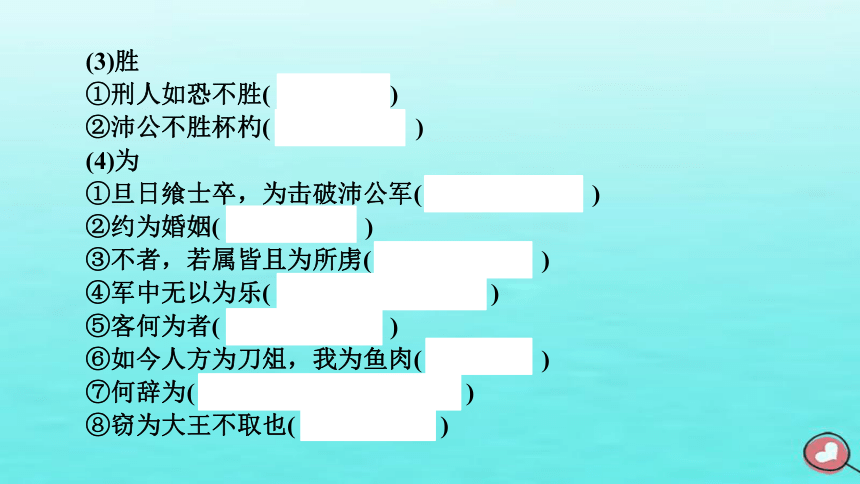

(4)为

①旦日飨士卒,为击破沛公军( 介词,替,给 )

②约为婚姻( 动词,成为 )

③不者,若属皆且为所虏( 介词,表被动 )

④军中无以为乐( 动词,作为,当作 )

⑤客何为者( 动词,干,做 )

⑥如今人方为刀俎,我为鱼肉( 动词,是 )

⑦何辞为( 句末语气助词,表反问 )

⑧窃为大王不取也( 动词,认为 )

三、词类活用

(1)名词活用

①名词作动词

沛公军霸上( 驻扎 )

沛公欲王关中( 称王 )

籍吏民,封府库( 造册登记 )

道芷阳间行( 取道 )

刑人如恐不胜( 给……用刑 )

范增数目项王( 递眼色 )

②名词作状语

于是项伯复夜去 ( 连夜 )

吾得兄事之( 像对待兄长那样 )

日夜望将军至 ( 每日每夜 )

常以身翼蔽沛公( 像鸟张开翅膀一样 )

头发上指( 向上 )

(2)动词活用

项伯杀人,臣活之( 使……活命 )

交戟之卫士欲止不内( 使……停止;让……进入 )

沛公旦日从百余骑来见项王( 使……跟从 )

(3)形容词活用

秋毫不敢有所近( 形容词用作动词,接触 )

拔剑撞而破之( 形容词的使动用法,使……破 )

四、古今异义

(1)约为婚姻

古义:亲家,有婚姻关系的亲戚;

今义:指结婚的事,或因结婚而产生的夫妻关系。

(2)而听细说

古义:小人的谗言;

今义:详细说来。

(3)备他盗之出入与非常也

古义:指意外的变故;

今义:副词,十分;极。

(4)所以遣将守关者

古义:……的原因;

今义:连词,表示因果关系。

五、文言句式

(1)判断句

①此天子气也( “……也”表判断 )

②今人有大功而击之,不义也( “……也”表判断 )

③楚左尹项伯者,项羽季父也( “……者,……也”表判断 )

④亚父者,范增也( “……者,……也”表判断 )

⑤故遣将守关者,备他盗出入与非常也( “……者,……也”表判断 )

⑥沛公之参乘樊哙者也( “……者也”表判断 )

⑦吾令人望其气,皆为龙虎( “为”表判断 )

⑧如今人方为刀俎,我为鱼肉( “为”表判断 )

⑨此亡秦之续耳( 无标志 )

(2)倒装句

①今日之事何如( 宾语前置,正常语序为“如何” )

②具告以事( 课下注释为:何必告辞呢?这样就不是倒装句。且“为”是句末语气助词,不能提前 )

③沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰( 状语后置,正常语序为“于项羽言” )

④得复见将军于此( 状语后置,正常语序为“于此复见将军” )

(3)被动句

①若属皆且为所虏( “为所”表被动 )

②吾属今为之虏矣( “为”表被动 )

③珍宝尽有之( 无标志 )

(4)省略句

①沛公欲王关中( “关中”前省介词“于” )

②为击破沛公军( “击破”前省介词宾语“我( 吾 )” )

③旦日不可不蚤自来谢项王( “不可”前省主语“你”,“项王”前省介词“于” )

④欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。”( “俱去”前省介词宾语“之”,“俱死”前省介词宾语“之” )

⑤将军战河北,臣战河南( “河北”前省介词“于”,“河南”前省介词“于” )

⑥置之坐上( “坐”前省介词“于” )

积累 文化传承与理解

《史记》

熟悉作品

《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝3 000年间的历史。全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,年表10篇。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用,表是各个时期的简单大事记。刘向等人都认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。鲁迅更评其为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,《史记》有很高的史学价值和文学价值。

古代文化知识

1.司马 古代官名,掌管军政和军赋。领兵武职,春秋至秦、汉置为领兵官,或分左、右。左司马,将军下面的属官,参掌军政。

2.相 在国君之下辅佐国君处理政务的高级官职。各代叫法及权力有所不同。

3.关中 函谷关(在今河南灵宝东北)以西,泛指战国末期秦之故地。

4.山东 崤山以东,泛指东方六国之地。

5.左尹 官名,多以亲贵任之,掌军事。令尹,春秋战国楚设,为楚国最高官职,执掌军政大权。令尹的助手分为左尹和右尹,左尹地位略高。

6.河北、河南 分别指黄河以北、黄河以南地区。

7.项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍 古代的座次尊卑有别,不同的场合、不同的处所,有着不同的礼节规范。古代宫室内的座位有堂上(通常是行吉凶大礼的地方)和室内之分。在堂上举行的礼节活动是南向为尊。皇帝聚会群臣,他的座位一定是坐北向南的。因此,古人常把称王称帝叫作“南面”,称臣叫作“北面”。室内最尊的座次是坐西向东,其次是坐北向南,再次是坐南向北,最卑是坐东向西。古书上有“东家”“西宾”的说法,是就室内而言的。古人将宾客和老师都安排在坐西向东的座位上,以表示尊敬。所以,对宾客和老师也尊称为“西席”或“西宾”。

8.将军 中国古代各朝经常设置的武官职名,其实际职权变化很大,但多为高级军事指挥甚至最高统帅。历史上各时期多有将“某某将军”尊称为“某某大将军”的习惯。

9.跽 长跪。两膝着地,上身挺直。

探究 思维发展与提升

结构图示

本文写的是秦朝灭亡后,项羽和刘邦的首次正面矛盾斗争,也是他们长达四年斗争的开端。文章通过对鸿门宴全程的描写,生动地揭示了项羽的自矜功伐和妇人之仁的悲剧性格,表现了刘邦善于利用他人性格弱点、善于团结人利用人的特长,在某种程度上预示了两人斗争的结局。

主旨归纳

1.“鸿门宴”上的座次是怎样安排的?这样安排说明了什么?请予以讨论。

点拨:“项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。”按古代礼仪,宴会中宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次北向,西向为侍坐。可见在鸿门宴中,项王、项伯是首席,范增第二位,再次是刘邦,张良则是侍坐。

宴设于项羽帐中,刘邦虽为宾客,却得不到尊位,可见项羽目中无人、自高自大,也可见双方力量对比的悬殊。刘邦处境堪忧,但刘邦却能泰然处之,可见其能屈能伸。而项氏集团内部,谋士范增的地位还不及告密的项伯,君臣隔膜,事不可谋,已初见端倪。

任务探究

2.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,“仅是语句上稍有变化而已”,对不对?如有区别,区别在哪里?为什么会有这样的区别?

点拨:两人讲话中心大体一样,但侧重点不同。刘邦侧重于辩解,强调的是自己“不敢倍德”,樊哙则是理直气壮责之以“义”,首先申明自己“死且不避”,继而陈述秦王“杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之”,暗中已将项羽推向了审判台。而后明确指出怀王有约在先,沛公虽然先入咸阳,却又“还军霸上,以待大王来”,言沛公“劳苦功高”,责项羽“听细说,欲诛有功之人”,实为“亡秦之续”。

从策略上看,二者区别也明显。刘邦之言属于“以屈求伸”,樊哙义责项羽已是“以攻为守”了。二者有本质区别,说话的语调语气也自然大不一样,朗读课文要注意这一点。

3.鸿门宴上活跃着众多的人物,请概括分析一下作者是怎样表现这些人物的,效果怎样。

点拨:(1)①紧扣情节发展,通过人物间的矛盾和斗争以及不同人物个性化的语言、行动、情态来表现;②运用了对比的手法,使不同人物相互映衬,如刘邦与项羽、张良与范增、樊哙与项庄。

(2)使不同人物形象个性鲜明,每个人物形象都栩栩如生。

4.项羽虽然失败了,但在《史记》中,司马迁破格把项羽放在记载帝王故事的《本纪》中,并且在最后“太史公曰”中暗示“舜目盖重瞳子,项羽亦重瞳子”,将项羽与古代伟大的君主舜相比。阅读《史记·项羽本纪》全文,并查阅相关资料,分析司马迁如此推崇项羽的原因。

点拨: (1)《史记·项羽本纪》以“勇”字贯穿始末,“勇”是项羽的基本特点。以灭秦为界,将项羽的一生分为前后两个时期来描写。前期写他以一己之勇带动天下之勇,推翻暴秦的统治;后期写他以一己之勇征服天下之勇,结束自己的统治。

(2)从历史上的实际情况出发,认识到在秦末汉初,支配着当时的政权与时局的正是项羽。正所谓“将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出”。

(3)司马迁人格与个性,会决定他的作品风格。司马迁自己就是悲剧英雄,唯有悲剧英雄才能真正体会悲剧英雄。清代过珙认为“不以成败论英雄,是太史公一生主见。文虽抑扬相半,然意思却是惜其不悟,非罪羽也。看其名曰本纪,冠于汉首”。

5.《烛之武退秦师》和《鸿门宴》都有高超的叙事艺术,请从叙事技巧的角度分析两者的异同。

点拨:(1)相同点:二者均采用顺叙的写法。《烛之武退秦师》以时间为序,依次写了秦晋围郑、临危受命、说退秦师、晋师撤离等事件,叙事完整,逻辑清晰。《鸿门宴》以刘邦赴项营请罪为核心,以曹无伤告密、项羽决定进攻始,以项羽受璧、曹无伤被诛终,围绕项羽是否发起进攻,刘邦能否安然逃席两个问题层层展开故事。线索清晰,情节合情合理。

(2)不同点:《烛之武退秦师》以“退”为核心,说退秦师是文章的中心,作者主要写说辞。先是以退为进,站在秦伯立场上说话,引起秦伯好感。然后晓之以害,继而诱之以利,再实施离间,最后进行未来推测,一步步地让秦伯进入自己的预设圈,顺利地达到了目的。《鸿门宴》主要以情节制胜,刘邦和项羽在宴会上斗争的情节描写三起三落,跌宕起伏,张弛有度,情节在起落间扣人心弦。

附:【译注 古今对译】

延伸 审美鉴赏与创造

肆意恣睢、刚愎自用

项羽在灭秦战争中彻底表现出来的肆意恣睢、刚愎自用、凶狠残暴的性格是他最后失败的根本原因。从杀宋义始至破秦,他一路在胜利的欢呼声中走了过来,这无疑滋长了他的骄横。他一出现就是个战无不胜、攻无不克的英雄形象,巨鹿之战的辉煌胜利更使得他完全丧失了自己的判断能力,他开始把自己看作神了。项羽陷入了他为自己制造的一个怪圈,无法自拔。

素材提炼

【运用方向】

性格决定命运 冷静 理智 判断 深谋远虑

话题1:刚愎自用

项羽,昔日的楚霸王,纵然有盖世神功也无法改变楚国破灭的事实。乌江旁,他已被敌军层层包围,空气中飘荡着象征繁盛的楚歌,悠远婉转。此刻,他刚毅无比的心开始脆弱起来,看到四处躺着的无数兄弟,他懊恼曾经的刚愎自用,悔恨楚国的大好局势和弟兄的生命葬送在自己手里。怀着深深的自责,他把刀架在了自己脖子上,刹那间,血染红了乌江河畔,倒映着半边天空。残阳如血,楚歌依然哀婉缠绵。一个巨人倒下,却留给后人无限的感慨。

课外链接

话题2:多边形

“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”项羽在《垓下歌》中流露出了几分哀愁,几分无奈。在我看来,他是充满棱角的多边形,纵使有豪迈的气概、称霸的壮志,却只能在四面楚歌之时放纵形骸,苍凉的歌颂只能让滚滚的乌江为之伴奏,又有何颜面见江东父老?他的锐气,他的突兀,他的彰显,让历史也惧怕三分。“序八州而朝同列,吞二州而亡诸侯”的始皇已将天下扰得惶惶不得终日,哪又容得项羽的“力拔山兮气盖世”?

话题3:宽厚

看着站在乌江边上的你,雄姿英发,豪情万丈。相信人们忘记了的是你四面楚歌的窘迫,铭记下来的是你的豪情、你的大度与你的痴情。江边自尽,是你的宽怀所致,所以人们只会记得你的宽厚,“鬼雄”之称无愧。人们铭记着你,难怪李清照要说“至今思项羽”了。

话题4:英雄

李清照有诗云:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”在很多人眼里,项羽是一个忠肝义胆的豪杰。他叱咤风云的伟业、所向披靡的战绩,在秦汉交替之际掀起了澎湃的浪潮。曾几何时,举世共仰,千秋景慕。项羽因之而成为历代王朝备加推崇的人物,着实为后人所景仰。

霸王泪

“生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。”

(一)

夜已经来临了,他和他的马儿孤寂地站在冰冷的乌江岸边,秋风撩起他散乱的长发,那张刚毅的脸上竟也写满了疲惫,他忆起年少读书时听叔父说的那句话:“为千千万万的人牺牲一个人和为一个人而牺牲千千万万的人同样是不对的,然而,你必须作出选择。”

美文赏读

是啊,今晚是要作出选择了。他回看不远处的营帐,那里有他曾经的辉煌和如今的颓败,他不忍再想,只是轻轻地抚摸着身旁马儿的鬃毛,他看见马儿的眼角亮晶晶的,自己的虎目竟也有了发胀的感觉,他连忙把头扭向了一边……

(二)

几十个人闷闷地喝酒,往日的喧闹,多了几分悲凉,他也是一言不发,双手捧着酒坛自顾自地喝,直至他将整坛酒喝光,才站起身来从旁拿出一个包袱。他走到酒桌前,从包袱里抓出一锭锭银子,放在几十个人的面前,然后挥挥手,叫他们各自去吧,便将脸别在了一旁,他听到身后一阵的叮当之声,仿佛觉得那被扔到地上的兵刃是砸在自己的心口。良久,他才慢慢转过头来,霎时便惊呆了,那落在地上的哪里是什么兵刃,竟然是一锭锭的银两,泪终于来了……

(三)

她对他说:“生是你的人,死是你的鬼。”他便看着她举剑抹向了自己的粉颈,他眼睁睁地看着,酒力发作,他已无能为力。第一次觉得那种颜色竟是如此的刺目,它曾经从敌人的脖颈中喷涌而出,而今竟染红了自己心爱女人的翠玉黄衫……混浊的泪水悄无声息地滑落。

(四)

他终于陷入了敌人的包围。他们个个使出了自己的全力,然而敌人仍像潮水般压了过来,当他被部将推攘着上了那只救命的小木筏时他虚吼了一声,将自己的战马拉上了木筏,静静地说:“来世,仍是兄弟。”便举起兵刃返身投入“潮水”中,透过层层血污,他看到那只木筏上的乌骓马竟跃进了无底的乌江,看到了身旁的兄弟一个个地倒下,他觉得无悔于自己的选择,他流着泪,含着笑举起了手中的剑……乌江岸边,洒遍了霸王的眼泪……

【点评】 项羽历来是一个很有争议的人物,这种争议源于我们这个民族的哲学观念。儒家和道家是中华文化的两大支柱,所以中国的哲学是既入世又出世的,达则兼济天下,穷则独善其身。一方面说不为五斗米折腰,安能摧眉折腰事权贵;一方面又说人在屋檐下哪能不低头,能屈能伸大丈夫。一方面说留得青山在,不怕没柴烧,三十六计走为上;一方面又说宁为玉碎,不为瓦全。项羽陷进去了,我们也陷了进去。

这个考生避开了所有历史的、哲学的、政治的复杂争议,单纯地来塑造一个“失败英雄”的悲壮,塑造一个穷途末路的人的悲愤与豪壮,这本身就是一种聪明的选择。

而悲愤与豪壮是人类最具震撼力的一面。成功是令人兴奋的,失败是让人悲哀的,只有在失败中的抗争才是悲壮的,才是震撼的。人类的发展史就是一部悲壮的历史。“霸王泪”这个标题也正突出了这样一种悲壮美。但我们不能就此说,文章就缺少了对生活的思考,而应该说文章把对生活的思考,寄寓在了形象的刻画之中。因为悲壮美是人类诞生发展的永远的审美取向。

概括精要

史传文以历史事件为题材,重在描写历史人物形象。所选人物不仅有帝王将相,更有普通的清官廉吏、良母孝子、义士隐士、贩夫走卒等。这些人的品格,不外乎“忠、孝、仁、义、礼、智、信、勇”。史传文与文学作品一样都通过多种手段生动传神地表现人物性格特征。但史传文用得最多的还是细节描写。如《鸿门宴》写项羽听了曹无伤告密之后的反应和听了项伯劝解之后的反应,形成两个极端,把项羽毫无主见、不辨忠奸,既易冲动又易受骗的性格勾画得十分鲜明。

聚焦高考

洞悉考情

新高考对此考点考查题型主要是四选一的选择题,有时也是简答题。选择题的选项一般是先概括人物性格特征,然后概述事实。命题人一般会在概述事实方面设计错误,常见错误有张冠李戴、曲解原文、无中生有、颠倒时空、倒因为果等。简答题设问开口较小,着眼考查筛选整合信息的能力。难度不大。

归纳方法

“三要”突破法

“一要”:关注整体,全面理解。找到选项对应的信息。

“二要”:观照局部,仔细比对。发现选项在专属原文上存在的问题。

“三要”:关注评价,准确定位。发现选项归纳概括上存在的错误。

精练好题

(2021·八省联考模拟)阅读下面的文字,完成1~5题。

颜真卿,字清臣,少孤,母殷躬加训导。既长,博学工辞章,事亲孝。开元中,举进士,又擢制科。再迁监察御史,宰相杨国忠恶之,乃出为平原太守。安禄山逆状牙孽,真卿度必反,阳托霖雨,增陴浚隍,料丁壮,储仓廪。日与宾客泛舟饮酒,以纾禄山之疑。果以为书生,不虞也。禄山反,河朔尽陷,独平原城守具备,使司兵参军李平驰奏。玄宗始闻乱,叹无一忠臣,及平至,帝大喜,谓左右曰:“朕不识真卿何如人,所为乃若此!”乃益募士,旬日得万人。

贼破东都,遣段子光传李憕、卢奕、蒋清首徇河北。真卿畏众惧,绐诸将曰:“吾素识憕等,其首皆非是。”乃斩子光,藏三首。它日,结刍续体,敛而祭,为位哭之。十七郡同日自归,推真卿为盟主,兵二十万,绝燕、赵。史思明围饶阳,真卿惧不敌,以书招贺兰进明,以河北招讨使让之。会平卢将刘正臣以渔阳归,真卿欲坚其意,以子颇为质。禄山乘虚遣思明急攻河北,独平原、博平、清河固守。然人心危,不复振,弃郡度河,间关至凤翔谒帝。广平王平长安,辞日,当阙不敢乘,趋出梐枑乃乘。王府都虞候管崇嗣先王而骑,真卿劾之,百官肃然。俄封鲁郡公。杨炎当国,以直不容,及卢杞,益不喜,将出之。

真卿往而斥之,杞矍然下拜,而衔恨切骨。李希烈陷汝州,杞乃建遣真卿:“四方所信,若往谕之,可不劳师而定。”诏可。既见希烈,希烈养子千余拔刃争进,诸将皆慢骂,将食之,真卿色不变。希烈以身捍,麾其众退,乃就馆。逼使上疏雪己,真卿不从。希烈乃拘真卿,传将坑之,复遣将积薪于廷欲焚之,真卿曰:“死生分矣,何多为!”后遂缢杀之,年七十六。善正书、草书,笔力遒婉,世宝传之。赞曰当禄山反哮噬无前鲁公独以乌合婴其锋功虽不成其志有足称者呜呼虽千五百岁其英烈言言如严霜烈日可畏而仰哉。

(选自《新唐书·列传七十八颜真卿传》,有删改)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成其志/有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈言言/如严霜烈日/可畏而仰哉/

B.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成其志/有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈/言言如严霜烈日/可畏而仰哉/

C.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成/其志有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈言言/如严霜烈日/可畏而仰哉/

D.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成/其志有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈/言言如严霜烈日/可畏而仰哉/

C

【解析】 “不成”是功绩的谓语,“有足称”的主语是“其志”,应在“其志”前断开。据此可排除A、B两项。“言言”是形容词词尾,译为“……的样子”,应在其后断开。据此可排除D项。故选C。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.制科,即制举,又称大科、特科,是临时设置的考试科目,非常选,必待皇帝下诏才举行,目的在于选拔各种特殊人才。

B.河朔,古代泛指黄河以东的广大地区,相当于今天的山西省西南部。《宋史·地理志》:“河朔幅员二千里,地平夷无险阻。”

C.梐枑,又称行马,官署门前为阻挡通行而设置的一种用木条交叉做成的栅栏。元稹诗云:“石压破栏干,门摧旧梐枑。”

D.正书,书体名,一般指楷书,楷书也叫“真书”。汉字的演变大致是:甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书。

【解析】 B项,“河朔,古代泛指黄河以东的广大地区”错误。应是“黄河以北的地区”。

B

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( )

A.颜真卿声威卓著。他招募壮士,仅仅十天就聚集万人;他被推为盟主,拥兵二十万,截断了燕赵之间的交通联络。

B.颜真卿守正遵礼。他侍母至孝,来报答母亲的抚养教导;曾弹劾广平王的属下在其之前上马不合礼制的做法。

C.颜真卿隐忍大义。他强忍悲痛,隐瞒将领被杀真相,而后装殓祭奠;为招揽贺兰进明,派儿子颜颇去做人质。

D.颜真卿刚正忠直。他立身朝堂,屡遭小人排挤;不畏强权,怒斥卢杞,遭到忌恨;后被叛贼李希烈囚禁勒死。

C

【解析】 C项,“为招揽贺兰进明”有误。其原因“史思明围饶阳,真卿惧不敌”,用书信形式求助贺兰进明。派儿子颜颇去做人质,是为坚定刘正臣的平叛意志。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)杞乃建遣真卿:“四方所信,若往谕之,可不劳师而定。”

译文:卢杞竟然建议派遣颜真卿前去:“颜真卿是天下信服的人(颜真卿受天下信任),如果前往告知李希烈朝廷旨意,可以不烦劳军队就能平定。”

(2)希烈以身捍,麾其众退,乃就馆。逼使上疏雪己,真卿不从。

译文:李希烈用身体保护着他,指挥众人退下,才让颜真卿能前往客馆。李希烈逼颜真卿上书皇帝洗刷自己的罪名,颜真卿不听。

5.颜真卿为什么受到唐玄宗的赞赏?请简要说明。

答:(示例)①颜真卿有先见之明。先于他人看出安禄山的反叛迹象。②颜真卿深谋远虑。暗中加固城墙,疏通护城河,统计有才能的人,储备粮草,最终只有平原郡防守严密,没有失守。③颜真卿足智多谋,先以阴雨不断为借口,修筑防御工事;又以纵情享乐的方式来消除安禄山的疑虑。

参考译文:

颜真卿,字清臣,年少时死去了父亲,母亲殷氏亲自加以教育。长大以后,博学,工于文章,侍奉母亲孝顺。开元年间,考中进士,又考中制科,两次升迁后任监察御史,宰相杨国忠憎恨他,于是他被调离京城做平原太守。安禄山刚露出反叛的苗头,颜真卿预料他定会叛乱。假托久遭阴雨,于是修补城墙,疏通护城河,挑选丁壮,充实府库,每天与宾客泛舟饮酒,来解除安禄山的疑虑。安禄山果然认为他不过是一个书生,毫不在意。安禄山反叛,河朔一带全部沦陷,唯独平原城守护完备,派司兵参军李平赶忙上朝奏请。

玄宗开始听闻叛乱之事,悲叹朝中无一忠臣,等到李平到来,玄宗很高兴,对左右说:“我不了解颜真卿是怎样的人,而他的所作所为竟能如此!”于是日益招募壮士,十日后征得万人。安禄山攻破洛阳后,派段子光送李憕、卢奕、蒋清的首级到河北示众。颜真卿担心动摇军心,欺骗各位将领说:“我一向认识李憕等人,这些首级全都不是(他们的)。”于是腰斩了段子光,秘密藏起三人的首级。过了几天,用稻草扎成躯体接到首级上,装殓并祭奠,设灵位哭祭了他们,十七郡同一天主动归顺,共同推举颜真卿为主帅,有军队二十万,阻断了燕、赵。史思明正围攻饶阳,颜真卿担心抵抗不了,以书信招贺兰进明,并把河北招讨使之职让给贺兰进明。

正赶上平卢将刘正臣率渔阳来归顺,颜真卿为坚定将领们的平叛意志,把儿子颜颇送到军中做人质。安禄山乘虚派遣史思明火速进攻河北,唯独平原、博平、清河固守。然而人心不安,军威无法重振,颜真卿放弃郡县度过黄河,辗转来到凤翔拜见皇帝。广平王前去平定长安,辞别那天,在宫门前不敢乘马,急步走出宫外设置的木栅樘桓后方才骑行。王府都虞候管崇嗣先于广平王上马,颜真卿上奏弹劾他。朝中百官一片肃然。不久,颜真卿被封为鲁郡公。杨炎掌权,颜真卿因为正直不被容纳,等到卢杞当政,他更不喜欢颜真卿,将要把颜真卿逐出京城。颜真卿前往并训斥他,卢杞惊惧的样子,下拜于颜真卿,由此忌恨在心。

李希烈攻陷汝州,卢杞竟然建议派遣颜真卿前去:“颜真卿是天下信服的人(颜真卿受天下信任),如果前往告知李希烈朝廷旨意,可以不烦劳军队就能平定。”(皇上)下诏批准。颜真卿见到李希烈后,李希烈的养子李千余拔出刀来争着上前杀真卿,其他将领都在谩骂不已,将要生食其肉,但颜真卿面不改色,不为所动。李希烈用身体保护着他,指挥众人退下,才让颜真卿能前往客馆。李希烈逼颜真卿上书皇帝洗刷自己的罪名,颜真卿不听。李希烈于是囚禁颜真卿,传言要在院中挖一丈见方的大坑活埋他,又派遣将领在庭院中堆积紫草要烧死他,颜真卿说:“死生天定,何必多此一举!”

后来,李希烈于是缢死了真卿,他享年76岁。他擅长楷书、草书,笔力遒劲曲折,世间当作珍品流传。世人评论说:“安禄山造反时,猖狂到前所未有,只有鲁公敢于率乌合之众碰触他的锐气,功绩虽然未果,但志气足可以称赞,呜呼!尽管一千五年后,颜真卿的英烈威武的样子,如同严霜烈日般,尽让人敬畏和仰慕啊!”

第一单元

3.鸿门宴

学习目标

1.知识拓展与延伸:了解作者、背景知识,积累文言知识,体会经典的魅力。

2.语言建构与运用:掌握重点实词“军、击、如、谢、举、意”和虚词“其、而、则、乃、因、为、与、之、以”的用法以及常见的文言句式。

3.审美鉴赏与创造:学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过运用人物个性化的语言、行动描写展示人物个性特征的写作方法;概括文中所写人物的性格特点。

4.文化传承与理解:了解《史记》这部纪传体史书的体例及其在中国文学史上的地位,了解作者对项羽悲剧性格的揭示,正确评价有关人物。

学习情境

曾经无限风光、威名远扬的西楚霸王,此时面对滔滔乌江水却是“奈若何”,只能战斗到最后一刻而从容自刎,何等的壮烈!刘邦出身市井最终却能打败项羽统一天下。

古人说:史记百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以“巨鹿之战”“鸿门之宴”和“垓下之围”为最。反复咏观,可歌可泣,在此数段耳。

今天,我们要学的就是三大精华之一——鸿门宴。

积累 文化传承与理解

探究 思维发展与提升

延伸 审美鉴赏与创造

预习 语言建构与运用

附:【译注 古今对译】

预习 语言建构与运用

1.作者作品

纪传体的开创者——司马迁

司马迁(约前145或前135—不可考):西汉史学家、文学家、思想家,史书纪传体的开创者。被后世尊称为“太史公”。

废寝忘食,他用赤诚之心完成了无韵之《离骚》;含垢忍辱,他用顽强之志铸就了史家之绝唱。一部《史记》,讲述着一个史学家应有的良知;一部《史记》,见证了一个史学家对历史的忠贞;一部《史记》,记载的不仅仅是历史,更是我们民族坚强不屈的精神。

课前预习

[作品] 《史记》《悲士不遇赋》《报任安书》等。

[评价] 继承父业,著述历史。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝太初四年,长达3 000多年的历史,是“二十四史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

2.探寻背景

项羽破釜沉舟,刘邦约法三章

公元前209年,陈胜、吴广起义后,楚国旧贵族项梁率侄项羽于会稽起义,刘邦在沛起义后,投奔项梁。后项梁被秦将章邯击杀,章邯得胜,移师围赵。楚怀王一面命宋义为上将,项羽为次将,北上救赵;一面命刘邦攻秦,并与诸将约定:“先破秦入咸阳者王之。”宋义停军不进,为项羽所杀。项羽率军破釜沉舟,在巨鹿击溃秦军主力,章邯率部投降。

刘邦顺利进入咸阳,秦王子婴投降。刘邦废除苛政,约法三章,深得民心,想做关中王,驻军霸上。项羽得知,破关入咸阳,驻军鸿门,准备消灭刘邦。形势剑拔弩张,“鸿门宴”这场戏便开演了。

一、通假字

(1)距关,毋内诸侯( 同“拒”,把守 )

(2)要项伯( 同“邀”,邀请 )

(3)不敢倍德( 同“背”,背弃 )

(4)旦日不可不蚤自来谢项王( 同“早” )

(5)令将军与臣有郤( 同“隙”,隔阂、嫌怨 )

基础梳理

二、一词多义

(1)幸

①妇女无所幸( 动词,指君主宠爱女子 )

②故幸来告良( 副词,幸亏,幸而 )

(2)谢

①旦日不可不蚤自来谢项王( 动词,道歉 )

②哙拜谢,起,立而饮之( 动词,感谢 )

③乃令张良留谢( 动词,辞别,告辞 )

(3)胜

①刑人如恐不胜( 副词,尽 )

②沛公不胜杯杓( 动词,承受 )

(4)为

①旦日飨士卒,为击破沛公军( 介词,替,给 )

②约为婚姻( 动词,成为 )

③不者,若属皆且为所虏( 介词,表被动 )

④军中无以为乐( 动词,作为,当作 )

⑤客何为者( 动词,干,做 )

⑥如今人方为刀俎,我为鱼肉( 动词,是 )

⑦何辞为( 句末语气助词,表反问 )

⑧窃为大王不取也( 动词,认为 )

三、词类活用

(1)名词活用

①名词作动词

沛公军霸上( 驻扎 )

沛公欲王关中( 称王 )

籍吏民,封府库( 造册登记 )

道芷阳间行( 取道 )

刑人如恐不胜( 给……用刑 )

范增数目项王( 递眼色 )

②名词作状语

于是项伯复夜去 ( 连夜 )

吾得兄事之( 像对待兄长那样 )

日夜望将军至 ( 每日每夜 )

常以身翼蔽沛公( 像鸟张开翅膀一样 )

头发上指( 向上 )

(2)动词活用

项伯杀人,臣活之( 使……活命 )

交戟之卫士欲止不内( 使……停止;让……进入 )

沛公旦日从百余骑来见项王( 使……跟从 )

(3)形容词活用

秋毫不敢有所近( 形容词用作动词,接触 )

拔剑撞而破之( 形容词的使动用法,使……破 )

四、古今异义

(1)约为婚姻

古义:亲家,有婚姻关系的亲戚;

今义:指结婚的事,或因结婚而产生的夫妻关系。

(2)而听细说

古义:小人的谗言;

今义:详细说来。

(3)备他盗之出入与非常也

古义:指意外的变故;

今义:副词,十分;极。

(4)所以遣将守关者

古义:……的原因;

今义:连词,表示因果关系。

五、文言句式

(1)判断句

①此天子气也( “……也”表判断 )

②今人有大功而击之,不义也( “……也”表判断 )

③楚左尹项伯者,项羽季父也( “……者,……也”表判断 )

④亚父者,范增也( “……者,……也”表判断 )

⑤故遣将守关者,备他盗出入与非常也( “……者,……也”表判断 )

⑥沛公之参乘樊哙者也( “……者也”表判断 )

⑦吾令人望其气,皆为龙虎( “为”表判断 )

⑧如今人方为刀俎,我为鱼肉( “为”表判断 )

⑨此亡秦之续耳( 无标志 )

(2)倒装句

①今日之事何如( 宾语前置,正常语序为“如何” )

②具告以事( 课下注释为:何必告辞呢?这样就不是倒装句。且“为”是句末语气助词,不能提前 )

③沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰( 状语后置,正常语序为“于项羽言” )

④得复见将军于此( 状语后置,正常语序为“于此复见将军” )

(3)被动句

①若属皆且为所虏( “为所”表被动 )

②吾属今为之虏矣( “为”表被动 )

③珍宝尽有之( 无标志 )

(4)省略句

①沛公欲王关中( “关中”前省介词“于” )

②为击破沛公军( “击破”前省介词宾语“我( 吾 )” )

③旦日不可不蚤自来谢项王( “不可”前省主语“你”,“项王”前省介词“于” )

④欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。”( “俱去”前省介词宾语“之”,“俱死”前省介词宾语“之” )

⑤将军战河北,臣战河南( “河北”前省介词“于”,“河南”前省介词“于” )

⑥置之坐上( “坐”前省介词“于” )

积累 文化传承与理解

《史记》

熟悉作品

《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝3 000年间的历史。全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,年表10篇。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用,表是各个时期的简单大事记。刘向等人都认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。鲁迅更评其为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,《史记》有很高的史学价值和文学价值。

古代文化知识

1.司马 古代官名,掌管军政和军赋。领兵武职,春秋至秦、汉置为领兵官,或分左、右。左司马,将军下面的属官,参掌军政。

2.相 在国君之下辅佐国君处理政务的高级官职。各代叫法及权力有所不同。

3.关中 函谷关(在今河南灵宝东北)以西,泛指战国末期秦之故地。

4.山东 崤山以东,泛指东方六国之地。

5.左尹 官名,多以亲贵任之,掌军事。令尹,春秋战国楚设,为楚国最高官职,执掌军政大权。令尹的助手分为左尹和右尹,左尹地位略高。

6.河北、河南 分别指黄河以北、黄河以南地区。

7.项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍 古代的座次尊卑有别,不同的场合、不同的处所,有着不同的礼节规范。古代宫室内的座位有堂上(通常是行吉凶大礼的地方)和室内之分。在堂上举行的礼节活动是南向为尊。皇帝聚会群臣,他的座位一定是坐北向南的。因此,古人常把称王称帝叫作“南面”,称臣叫作“北面”。室内最尊的座次是坐西向东,其次是坐北向南,再次是坐南向北,最卑是坐东向西。古书上有“东家”“西宾”的说法,是就室内而言的。古人将宾客和老师都安排在坐西向东的座位上,以表示尊敬。所以,对宾客和老师也尊称为“西席”或“西宾”。

8.将军 中国古代各朝经常设置的武官职名,其实际职权变化很大,但多为高级军事指挥甚至最高统帅。历史上各时期多有将“某某将军”尊称为“某某大将军”的习惯。

9.跽 长跪。两膝着地,上身挺直。

探究 思维发展与提升

结构图示

本文写的是秦朝灭亡后,项羽和刘邦的首次正面矛盾斗争,也是他们长达四年斗争的开端。文章通过对鸿门宴全程的描写,生动地揭示了项羽的自矜功伐和妇人之仁的悲剧性格,表现了刘邦善于利用他人性格弱点、善于团结人利用人的特长,在某种程度上预示了两人斗争的结局。

主旨归纳

1.“鸿门宴”上的座次是怎样安排的?这样安排说明了什么?请予以讨论。

点拨:“项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。”按古代礼仪,宴会中宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次北向,西向为侍坐。可见在鸿门宴中,项王、项伯是首席,范增第二位,再次是刘邦,张良则是侍坐。

宴设于项羽帐中,刘邦虽为宾客,却得不到尊位,可见项羽目中无人、自高自大,也可见双方力量对比的悬殊。刘邦处境堪忧,但刘邦却能泰然处之,可见其能屈能伸。而项氏集团内部,谋士范增的地位还不及告密的项伯,君臣隔膜,事不可谋,已初见端倪。

任务探究

2.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,“仅是语句上稍有变化而已”,对不对?如有区别,区别在哪里?为什么会有这样的区别?

点拨:两人讲话中心大体一样,但侧重点不同。刘邦侧重于辩解,强调的是自己“不敢倍德”,樊哙则是理直气壮责之以“义”,首先申明自己“死且不避”,继而陈述秦王“杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之”,暗中已将项羽推向了审判台。而后明确指出怀王有约在先,沛公虽然先入咸阳,却又“还军霸上,以待大王来”,言沛公“劳苦功高”,责项羽“听细说,欲诛有功之人”,实为“亡秦之续”。

从策略上看,二者区别也明显。刘邦之言属于“以屈求伸”,樊哙义责项羽已是“以攻为守”了。二者有本质区别,说话的语调语气也自然大不一样,朗读课文要注意这一点。

3.鸿门宴上活跃着众多的人物,请概括分析一下作者是怎样表现这些人物的,效果怎样。

点拨:(1)①紧扣情节发展,通过人物间的矛盾和斗争以及不同人物个性化的语言、行动、情态来表现;②运用了对比的手法,使不同人物相互映衬,如刘邦与项羽、张良与范增、樊哙与项庄。

(2)使不同人物形象个性鲜明,每个人物形象都栩栩如生。

4.项羽虽然失败了,但在《史记》中,司马迁破格把项羽放在记载帝王故事的《本纪》中,并且在最后“太史公曰”中暗示“舜目盖重瞳子,项羽亦重瞳子”,将项羽与古代伟大的君主舜相比。阅读《史记·项羽本纪》全文,并查阅相关资料,分析司马迁如此推崇项羽的原因。

点拨: (1)《史记·项羽本纪》以“勇”字贯穿始末,“勇”是项羽的基本特点。以灭秦为界,将项羽的一生分为前后两个时期来描写。前期写他以一己之勇带动天下之勇,推翻暴秦的统治;后期写他以一己之勇征服天下之勇,结束自己的统治。

(2)从历史上的实际情况出发,认识到在秦末汉初,支配着当时的政权与时局的正是项羽。正所谓“将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出”。

(3)司马迁人格与个性,会决定他的作品风格。司马迁自己就是悲剧英雄,唯有悲剧英雄才能真正体会悲剧英雄。清代过珙认为“不以成败论英雄,是太史公一生主见。文虽抑扬相半,然意思却是惜其不悟,非罪羽也。看其名曰本纪,冠于汉首”。

5.《烛之武退秦师》和《鸿门宴》都有高超的叙事艺术,请从叙事技巧的角度分析两者的异同。

点拨:(1)相同点:二者均采用顺叙的写法。《烛之武退秦师》以时间为序,依次写了秦晋围郑、临危受命、说退秦师、晋师撤离等事件,叙事完整,逻辑清晰。《鸿门宴》以刘邦赴项营请罪为核心,以曹无伤告密、项羽决定进攻始,以项羽受璧、曹无伤被诛终,围绕项羽是否发起进攻,刘邦能否安然逃席两个问题层层展开故事。线索清晰,情节合情合理。

(2)不同点:《烛之武退秦师》以“退”为核心,说退秦师是文章的中心,作者主要写说辞。先是以退为进,站在秦伯立场上说话,引起秦伯好感。然后晓之以害,继而诱之以利,再实施离间,最后进行未来推测,一步步地让秦伯进入自己的预设圈,顺利地达到了目的。《鸿门宴》主要以情节制胜,刘邦和项羽在宴会上斗争的情节描写三起三落,跌宕起伏,张弛有度,情节在起落间扣人心弦。

附:【译注 古今对译】

延伸 审美鉴赏与创造

肆意恣睢、刚愎自用

项羽在灭秦战争中彻底表现出来的肆意恣睢、刚愎自用、凶狠残暴的性格是他最后失败的根本原因。从杀宋义始至破秦,他一路在胜利的欢呼声中走了过来,这无疑滋长了他的骄横。他一出现就是个战无不胜、攻无不克的英雄形象,巨鹿之战的辉煌胜利更使得他完全丧失了自己的判断能力,他开始把自己看作神了。项羽陷入了他为自己制造的一个怪圈,无法自拔。

素材提炼

【运用方向】

性格决定命运 冷静 理智 判断 深谋远虑

话题1:刚愎自用

项羽,昔日的楚霸王,纵然有盖世神功也无法改变楚国破灭的事实。乌江旁,他已被敌军层层包围,空气中飘荡着象征繁盛的楚歌,悠远婉转。此刻,他刚毅无比的心开始脆弱起来,看到四处躺着的无数兄弟,他懊恼曾经的刚愎自用,悔恨楚国的大好局势和弟兄的生命葬送在自己手里。怀着深深的自责,他把刀架在了自己脖子上,刹那间,血染红了乌江河畔,倒映着半边天空。残阳如血,楚歌依然哀婉缠绵。一个巨人倒下,却留给后人无限的感慨。

课外链接

话题2:多边形

“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”项羽在《垓下歌》中流露出了几分哀愁,几分无奈。在我看来,他是充满棱角的多边形,纵使有豪迈的气概、称霸的壮志,却只能在四面楚歌之时放纵形骸,苍凉的歌颂只能让滚滚的乌江为之伴奏,又有何颜面见江东父老?他的锐气,他的突兀,他的彰显,让历史也惧怕三分。“序八州而朝同列,吞二州而亡诸侯”的始皇已将天下扰得惶惶不得终日,哪又容得项羽的“力拔山兮气盖世”?

话题3:宽厚

看着站在乌江边上的你,雄姿英发,豪情万丈。相信人们忘记了的是你四面楚歌的窘迫,铭记下来的是你的豪情、你的大度与你的痴情。江边自尽,是你的宽怀所致,所以人们只会记得你的宽厚,“鬼雄”之称无愧。人们铭记着你,难怪李清照要说“至今思项羽”了。

话题4:英雄

李清照有诗云:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”在很多人眼里,项羽是一个忠肝义胆的豪杰。他叱咤风云的伟业、所向披靡的战绩,在秦汉交替之际掀起了澎湃的浪潮。曾几何时,举世共仰,千秋景慕。项羽因之而成为历代王朝备加推崇的人物,着实为后人所景仰。

霸王泪

“生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。”

(一)

夜已经来临了,他和他的马儿孤寂地站在冰冷的乌江岸边,秋风撩起他散乱的长发,那张刚毅的脸上竟也写满了疲惫,他忆起年少读书时听叔父说的那句话:“为千千万万的人牺牲一个人和为一个人而牺牲千千万万的人同样是不对的,然而,你必须作出选择。”

美文赏读

是啊,今晚是要作出选择了。他回看不远处的营帐,那里有他曾经的辉煌和如今的颓败,他不忍再想,只是轻轻地抚摸着身旁马儿的鬃毛,他看见马儿的眼角亮晶晶的,自己的虎目竟也有了发胀的感觉,他连忙把头扭向了一边……

(二)

几十个人闷闷地喝酒,往日的喧闹,多了几分悲凉,他也是一言不发,双手捧着酒坛自顾自地喝,直至他将整坛酒喝光,才站起身来从旁拿出一个包袱。他走到酒桌前,从包袱里抓出一锭锭银子,放在几十个人的面前,然后挥挥手,叫他们各自去吧,便将脸别在了一旁,他听到身后一阵的叮当之声,仿佛觉得那被扔到地上的兵刃是砸在自己的心口。良久,他才慢慢转过头来,霎时便惊呆了,那落在地上的哪里是什么兵刃,竟然是一锭锭的银两,泪终于来了……

(三)

她对他说:“生是你的人,死是你的鬼。”他便看着她举剑抹向了自己的粉颈,他眼睁睁地看着,酒力发作,他已无能为力。第一次觉得那种颜色竟是如此的刺目,它曾经从敌人的脖颈中喷涌而出,而今竟染红了自己心爱女人的翠玉黄衫……混浊的泪水悄无声息地滑落。

(四)

他终于陷入了敌人的包围。他们个个使出了自己的全力,然而敌人仍像潮水般压了过来,当他被部将推攘着上了那只救命的小木筏时他虚吼了一声,将自己的战马拉上了木筏,静静地说:“来世,仍是兄弟。”便举起兵刃返身投入“潮水”中,透过层层血污,他看到那只木筏上的乌骓马竟跃进了无底的乌江,看到了身旁的兄弟一个个地倒下,他觉得无悔于自己的选择,他流着泪,含着笑举起了手中的剑……乌江岸边,洒遍了霸王的眼泪……

【点评】 项羽历来是一个很有争议的人物,这种争议源于我们这个民族的哲学观念。儒家和道家是中华文化的两大支柱,所以中国的哲学是既入世又出世的,达则兼济天下,穷则独善其身。一方面说不为五斗米折腰,安能摧眉折腰事权贵;一方面又说人在屋檐下哪能不低头,能屈能伸大丈夫。一方面说留得青山在,不怕没柴烧,三十六计走为上;一方面又说宁为玉碎,不为瓦全。项羽陷进去了,我们也陷了进去。

这个考生避开了所有历史的、哲学的、政治的复杂争议,单纯地来塑造一个“失败英雄”的悲壮,塑造一个穷途末路的人的悲愤与豪壮,这本身就是一种聪明的选择。

而悲愤与豪壮是人类最具震撼力的一面。成功是令人兴奋的,失败是让人悲哀的,只有在失败中的抗争才是悲壮的,才是震撼的。人类的发展史就是一部悲壮的历史。“霸王泪”这个标题也正突出了这样一种悲壮美。但我们不能就此说,文章就缺少了对生活的思考,而应该说文章把对生活的思考,寄寓在了形象的刻画之中。因为悲壮美是人类诞生发展的永远的审美取向。

概括精要

史传文以历史事件为题材,重在描写历史人物形象。所选人物不仅有帝王将相,更有普通的清官廉吏、良母孝子、义士隐士、贩夫走卒等。这些人的品格,不外乎“忠、孝、仁、义、礼、智、信、勇”。史传文与文学作品一样都通过多种手段生动传神地表现人物性格特征。但史传文用得最多的还是细节描写。如《鸿门宴》写项羽听了曹无伤告密之后的反应和听了项伯劝解之后的反应,形成两个极端,把项羽毫无主见、不辨忠奸,既易冲动又易受骗的性格勾画得十分鲜明。

聚焦高考

洞悉考情

新高考对此考点考查题型主要是四选一的选择题,有时也是简答题。选择题的选项一般是先概括人物性格特征,然后概述事实。命题人一般会在概述事实方面设计错误,常见错误有张冠李戴、曲解原文、无中生有、颠倒时空、倒因为果等。简答题设问开口较小,着眼考查筛选整合信息的能力。难度不大。

归纳方法

“三要”突破法

“一要”:关注整体,全面理解。找到选项对应的信息。

“二要”:观照局部,仔细比对。发现选项在专属原文上存在的问题。

“三要”:关注评价,准确定位。发现选项归纳概括上存在的错误。

精练好题

(2021·八省联考模拟)阅读下面的文字,完成1~5题。

颜真卿,字清臣,少孤,母殷躬加训导。既长,博学工辞章,事亲孝。开元中,举进士,又擢制科。再迁监察御史,宰相杨国忠恶之,乃出为平原太守。安禄山逆状牙孽,真卿度必反,阳托霖雨,增陴浚隍,料丁壮,储仓廪。日与宾客泛舟饮酒,以纾禄山之疑。果以为书生,不虞也。禄山反,河朔尽陷,独平原城守具备,使司兵参军李平驰奏。玄宗始闻乱,叹无一忠臣,及平至,帝大喜,谓左右曰:“朕不识真卿何如人,所为乃若此!”乃益募士,旬日得万人。

贼破东都,遣段子光传李憕、卢奕、蒋清首徇河北。真卿畏众惧,绐诸将曰:“吾素识憕等,其首皆非是。”乃斩子光,藏三首。它日,结刍续体,敛而祭,为位哭之。十七郡同日自归,推真卿为盟主,兵二十万,绝燕、赵。史思明围饶阳,真卿惧不敌,以书招贺兰进明,以河北招讨使让之。会平卢将刘正臣以渔阳归,真卿欲坚其意,以子颇为质。禄山乘虚遣思明急攻河北,独平原、博平、清河固守。然人心危,不复振,弃郡度河,间关至凤翔谒帝。广平王平长安,辞日,当阙不敢乘,趋出梐枑乃乘。王府都虞候管崇嗣先王而骑,真卿劾之,百官肃然。俄封鲁郡公。杨炎当国,以直不容,及卢杞,益不喜,将出之。

真卿往而斥之,杞矍然下拜,而衔恨切骨。李希烈陷汝州,杞乃建遣真卿:“四方所信,若往谕之,可不劳师而定。”诏可。既见希烈,希烈养子千余拔刃争进,诸将皆慢骂,将食之,真卿色不变。希烈以身捍,麾其众退,乃就馆。逼使上疏雪己,真卿不从。希烈乃拘真卿,传将坑之,复遣将积薪于廷欲焚之,真卿曰:“死生分矣,何多为!”后遂缢杀之,年七十六。善正书、草书,笔力遒婉,世宝传之。赞曰当禄山反哮噬无前鲁公独以乌合婴其锋功虽不成其志有足称者呜呼虽千五百岁其英烈言言如严霜烈日可畏而仰哉。

(选自《新唐书·列传七十八颜真卿传》,有删改)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成其志/有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈言言/如严霜烈日/可畏而仰哉/

B.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成其志/有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈/言言如严霜烈日/可畏而仰哉/

C.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成/其志有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈言言/如严霜烈日/可畏而仰哉/

D.赞曰/当禄山反/哮噬无前/鲁公独以乌合婴其锋/功虽不成/其志有足称者/呜呼/虽千五百岁/其英烈/言言如严霜烈日/可畏而仰哉/

C

【解析】 “不成”是功绩的谓语,“有足称”的主语是“其志”,应在“其志”前断开。据此可排除A、B两项。“言言”是形容词词尾,译为“……的样子”,应在其后断开。据此可排除D项。故选C。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.制科,即制举,又称大科、特科,是临时设置的考试科目,非常选,必待皇帝下诏才举行,目的在于选拔各种特殊人才。

B.河朔,古代泛指黄河以东的广大地区,相当于今天的山西省西南部。《宋史·地理志》:“河朔幅员二千里,地平夷无险阻。”

C.梐枑,又称行马,官署门前为阻挡通行而设置的一种用木条交叉做成的栅栏。元稹诗云:“石压破栏干,门摧旧梐枑。”

D.正书,书体名,一般指楷书,楷书也叫“真书”。汉字的演变大致是:甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书。

【解析】 B项,“河朔,古代泛指黄河以东的广大地区”错误。应是“黄河以北的地区”。

B

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( )

A.颜真卿声威卓著。他招募壮士,仅仅十天就聚集万人;他被推为盟主,拥兵二十万,截断了燕赵之间的交通联络。

B.颜真卿守正遵礼。他侍母至孝,来报答母亲的抚养教导;曾弹劾广平王的属下在其之前上马不合礼制的做法。

C.颜真卿隐忍大义。他强忍悲痛,隐瞒将领被杀真相,而后装殓祭奠;为招揽贺兰进明,派儿子颜颇去做人质。

D.颜真卿刚正忠直。他立身朝堂,屡遭小人排挤;不畏强权,怒斥卢杞,遭到忌恨;后被叛贼李希烈囚禁勒死。

C

【解析】 C项,“为招揽贺兰进明”有误。其原因“史思明围饶阳,真卿惧不敌”,用书信形式求助贺兰进明。派儿子颜颇去做人质,是为坚定刘正臣的平叛意志。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)杞乃建遣真卿:“四方所信,若往谕之,可不劳师而定。”

译文:卢杞竟然建议派遣颜真卿前去:“颜真卿是天下信服的人(颜真卿受天下信任),如果前往告知李希烈朝廷旨意,可以不烦劳军队就能平定。”

(2)希烈以身捍,麾其众退,乃就馆。逼使上疏雪己,真卿不从。

译文:李希烈用身体保护着他,指挥众人退下,才让颜真卿能前往客馆。李希烈逼颜真卿上书皇帝洗刷自己的罪名,颜真卿不听。

5.颜真卿为什么受到唐玄宗的赞赏?请简要说明。

答:(示例)①颜真卿有先见之明。先于他人看出安禄山的反叛迹象。②颜真卿深谋远虑。暗中加固城墙,疏通护城河,统计有才能的人,储备粮草,最终只有平原郡防守严密,没有失守。③颜真卿足智多谋,先以阴雨不断为借口,修筑防御工事;又以纵情享乐的方式来消除安禄山的疑虑。

参考译文:

颜真卿,字清臣,年少时死去了父亲,母亲殷氏亲自加以教育。长大以后,博学,工于文章,侍奉母亲孝顺。开元年间,考中进士,又考中制科,两次升迁后任监察御史,宰相杨国忠憎恨他,于是他被调离京城做平原太守。安禄山刚露出反叛的苗头,颜真卿预料他定会叛乱。假托久遭阴雨,于是修补城墙,疏通护城河,挑选丁壮,充实府库,每天与宾客泛舟饮酒,来解除安禄山的疑虑。安禄山果然认为他不过是一个书生,毫不在意。安禄山反叛,河朔一带全部沦陷,唯独平原城守护完备,派司兵参军李平赶忙上朝奏请。

玄宗开始听闻叛乱之事,悲叹朝中无一忠臣,等到李平到来,玄宗很高兴,对左右说:“我不了解颜真卿是怎样的人,而他的所作所为竟能如此!”于是日益招募壮士,十日后征得万人。安禄山攻破洛阳后,派段子光送李憕、卢奕、蒋清的首级到河北示众。颜真卿担心动摇军心,欺骗各位将领说:“我一向认识李憕等人,这些首级全都不是(他们的)。”于是腰斩了段子光,秘密藏起三人的首级。过了几天,用稻草扎成躯体接到首级上,装殓并祭奠,设灵位哭祭了他们,十七郡同一天主动归顺,共同推举颜真卿为主帅,有军队二十万,阻断了燕、赵。史思明正围攻饶阳,颜真卿担心抵抗不了,以书信招贺兰进明,并把河北招讨使之职让给贺兰进明。

正赶上平卢将刘正臣率渔阳来归顺,颜真卿为坚定将领们的平叛意志,把儿子颜颇送到军中做人质。安禄山乘虚派遣史思明火速进攻河北,唯独平原、博平、清河固守。然而人心不安,军威无法重振,颜真卿放弃郡县度过黄河,辗转来到凤翔拜见皇帝。广平王前去平定长安,辞别那天,在宫门前不敢乘马,急步走出宫外设置的木栅樘桓后方才骑行。王府都虞候管崇嗣先于广平王上马,颜真卿上奏弹劾他。朝中百官一片肃然。不久,颜真卿被封为鲁郡公。杨炎掌权,颜真卿因为正直不被容纳,等到卢杞当政,他更不喜欢颜真卿,将要把颜真卿逐出京城。颜真卿前往并训斥他,卢杞惊惧的样子,下拜于颜真卿,由此忌恨在心。

李希烈攻陷汝州,卢杞竟然建议派遣颜真卿前去:“颜真卿是天下信服的人(颜真卿受天下信任),如果前往告知李希烈朝廷旨意,可以不烦劳军队就能平定。”(皇上)下诏批准。颜真卿见到李希烈后,李希烈的养子李千余拔出刀来争着上前杀真卿,其他将领都在谩骂不已,将要生食其肉,但颜真卿面不改色,不为所动。李希烈用身体保护着他,指挥众人退下,才让颜真卿能前往客馆。李希烈逼颜真卿上书皇帝洗刷自己的罪名,颜真卿不听。李希烈于是囚禁颜真卿,传言要在院中挖一丈见方的大坑活埋他,又派遣将领在庭院中堆积紫草要烧死他,颜真卿说:“死生天定,何必多此一举!”

后来,李希烈于是缢死了真卿,他享年76岁。他擅长楷书、草书,笔力遒劲曲折,世间当作珍品流传。世人评论说:“安禄山造反时,猖狂到前所未有,只有鲁公敢于率乌合之众碰触他的锐气,功绩虽然未果,但志气足可以称赞,呜呼!尽管一千五年后,颜真卿的英烈威武的样子,如同严霜烈日般,尽让人敬畏和仰慕啊!”

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])