新教材2023年高中语文 第三单元 8 中国建筑的特征课件(共64张PPT) 部编版必修下册

文档属性

| 名称 | 新教材2023年高中语文 第三单元 8 中国建筑的特征课件(共64张PPT) 部编版必修下册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-12 06:24:21 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

第三单元

8.中国建筑的特征

学习目标

1.知识拓展与延伸:了解梁思成的相关知识,了解中国古代的代表建筑。

2.语言建构与运用:学习用简明生动的语言介绍比较复杂的事物,阐述比较复杂的事理。

3.审美鉴赏与创造:品味中国建筑的独特魅力,赏析文本的语言特色。

4.文化传承与理解:理解建筑领域人与自然和谐统一及继承传统与创新的关系。

学习情境

北京清华园中有一座雕像,被人称为这所著名大学中的第十二座雕像:儒雅的梁思成先生,戴一副眼镜,正微微地笑着,平静,坦然,好像刚刚走出家门,到他创建60多年的清华建筑系去上班。

今天我们就来学习梁先生的一篇科普文章《中国建筑的特征》。

积累 文化传承与理解

探究 思维发展与提升

延伸 审美鉴赏与创造

预习 语言建构与运用

预习 语言建构与运用

1.作者作品

梁思成(1901—1972),广东新会人,梁启超之子,中国著名建筑学家、城市规划师和教育家,一生致力保护中国古代建筑和文化遗产,是古代建筑学科的开拓者和奠基者。

课前预习

他曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计,并参与了国内外许多著名建筑的设计工作,努力探索中国建筑的创作道路,还提出文物建筑保护的理论和方法,在建筑学方面贡献突出。在清华大学创建建筑系,以严谨、勤奋的学风为中国培养了大批建筑人才。《建筑五宗师》一书中将梁思成与吕彦直、刘敦桢、童寯、杨廷宝合称“建筑五宗师”。

主要作品:《清式营造则例》《中国建筑史》等。

2.了解背景

担任中央博物院建筑史料编纂委员会主任的梁思成,从1942年开始编写《中国建筑史》,两年后完成。这是中国第一部由中国人自己编写的系统比较完善的中国建筑史,它的完成也实现了梁先生从20世纪20年代留美学习时就立下的志愿——中国建筑史要由中国人来写。当时就读于宾夕法尼亚大学建筑系的梁思成,看到欧洲各国对本国的古建筑已有系统的整理和研究,并写出了本国建筑史,而日本学术界的许多知名学者也已着手研究中国建筑史,并取得了一定的成果。就是在这种时代背景下,梁思成立志写作《中国建筑史》一书。

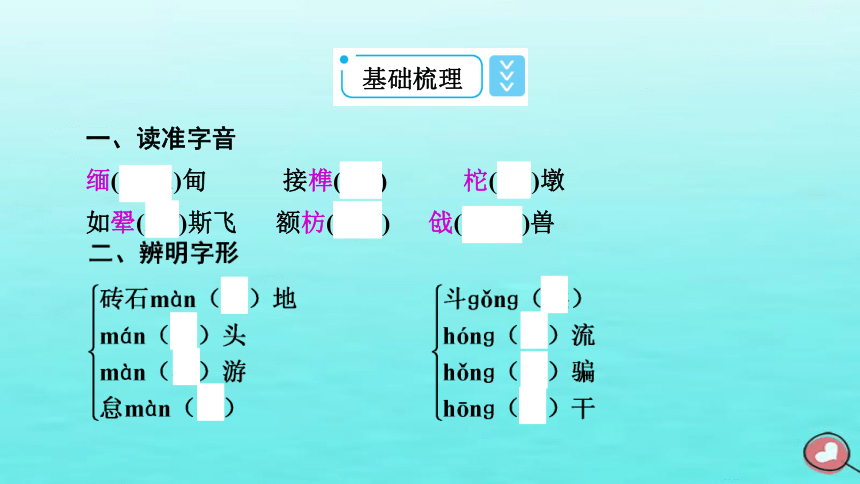

一、读准字音

缅(miǎn)甸 接榫(sǔn) 柁(tuó)墩

如翚(huī)斯飞 额枋(fānɡ) 戗(qiànɡ)兽

基础梳理

三、辨析词语

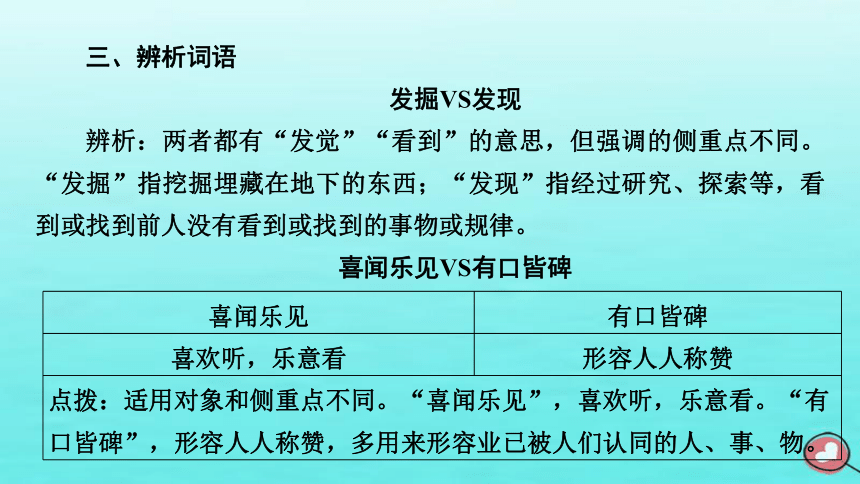

发掘VS发现

辨析:两者都有“发觉”“看到”的意思,但强调的侧重点不同。“发掘”指挖掘埋藏在地下的东西;“发现”指经过研究、探索等,看到或找到前人没有看到或找到的事物或规律。

喜闻乐见VS有口皆碑

喜闻乐见 有口皆碑

喜欢听,乐意看 形容人人称赞

点拨:适用对象和侧重点不同。“喜闻乐见”,喜欢听,乐意看。“有口皆碑”,形容人人称赞,多用来形容业已被人们认同的人、事、物。

四、识记成语

大同小异:大部分相同,只有小部分不同。

千变万化:形容变化非常多,没有穷尽。

即学即练

1.选一选(从下列各句后面提供的词语中选择一个恰当的词语填在横线处)

记者日前从洛阳文物考古部门了解到,史上发生“神龙政变”迫使武则天退位还唐的玄武门,经过近一年的考古______,终于在千年之后“重见天日”。(发掘·发现)

发掘

2.判一判(判断下列各句中成语运用正误,错误的说明原因)

(1)疫情期间,该民警同志以所为家,24小时坚守岗位,认真做好排查、消毒、后勤保障等工作,赢得了人们的肯定,成了辖区居民喜闻乐见的人。(×。理由:“喜闻乐见”不能用于人,应该用“有口皆碑”。)

(2)这座山坐落于大峡谷的起点,既有低凹的峡谷,又有海拔2 000多米的高峰。千变万化的侏罗纪地貌,让这里呈现出天然的原始与纯净。(√)

积累 文化传承与理解

《营造法式》

《营造法式》是宋代李诫创作的建筑学著作,是李诫在两浙工匠喻皓《木经》的基础上编成的,是北宋官方颁布的一部建筑设计、施工的规范书。

《营造法式》是中国古代最完整的建筑技术书籍,标志着中国古代建筑已经发展到了较高阶段。

科技论文

科技论文是科学技术人员或其他研究人员在科学实验(或试验)的基础上,对自然科学、工程技术科学、以及人文艺术研究领域的现象(或问题)进行科学分析、综合的研究和阐述,进一步地进行一些现象和问题的研究,总结和创新另外一些结果和结论,并按照各个科技期刊的要求进行电子和书面的表达。

科技论文的特点:(1)学术性。学术性是科技论文的主要特征,它以学术成果为表述对象,以学术见解为论文核心,在科学实验(或试验)的前提下阐述学术成果和学术见解,揭示事物发展、变化的客观规律,探索科技领域中的客观真理,推动科学技术的发展。学术性强是衡量科技论文价值的标准。

(2)创新性。科技论文必须是作者本人研究的,并在科学理论、方法或实践上获得的新的进展或突破,应体现与前人不同的新思维、新方法、新成果,以提高国内外学术同行的引文率。

(3)科学性。论文的内容必须客观、真实,定性和定量准确,不允许丝毫虚假,要经得起他人的重复和实践检验;论文的表达形式也要具有科学性,论述应清楚明白,不能模棱两可,语言要准确、规范。

探究 思维发展与提升

结构图示

这篇科学论文阐述了中国建筑的九大特征,总结了中国建筑的风格和手法,并通过介绍中国建筑的“文法”和“词汇”,向我们展示了中国建筑在世界建筑史上的独特魅力和重大价值,同时指出了各民族建筑之间的“可译性”的问题,提出了每个建筑体系有其自身的“文法”和“词汇”。

主旨归纳

1.《中国建筑的特征》是一篇关于我国建筑的自然科技小论文,作者的行文思路是什么?在文章结构上是怎样体现的?请根据下面的表格,填写相应内容。

任务探究

思路 先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格

结

构 引论 前两段从地域分布和历史跨度两方面说明中国建筑的影响

本论 特征 ①

风格 探讨中国建筑的风格和手法,借用“文法”和“词汇”概念

结论 ②

点拨:①谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明。②最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大。

2.作者概括中国建筑的九大特征是按照什么顺序展开的?作者着重说明了中国建筑九大特征中的哪几项?

点拨:(1)是按照由整体到局部、由主(结构)到次(装饰)的顺序展开的。(2)作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重。重点说明的特征有:平面布置,表现出中国院落文化的特色;结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

3.中国建筑的九大特征中的核心特征是什么?为什么?

点拨: (1)核心特征:木材结构。(2)主要原因:①文章对第三个特征的介绍指出,对中国建筑起支撑作用的主要构件都是用木材做成的。如房身部分做立柱和横梁的是木材,它们共同构成一副梁架;每两副梁架之间是用枋、檩之类的横木把它们互相牵搭起来。②文章对第四个特征的介绍告诉我们,作为中国建筑中最显著特征之一的“斗拱”构件,也是用木材做成的。③文章介绍的第五个特征——举折,举架,它们也是木质的。

4.怎样理解作者提出的中国建筑的“文法”?“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?

点拨:(1)这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的风格和手法。中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并且为匠师们所遵守,为人民所承认,成为人们沿用的惯例,成为法式。

(2)“拘束性”即建筑发展历史上长期积淀下来的,为人们所遵守的基本思路和传统模式。“灵活性”强调了设计与修建过程中建筑师们可以发挥的主动性和创造性。

5.本文用严密、准确的语言和多样化的说明方法介绍中国建筑的特色,做了专业而清晰的阐释,给人留下深刻的印象。

为了便于读者理解中国建筑的组织风格,作者是怎样用“语言和文学”来比喻建筑学的?这样写有什么效果?请根据课文填写下面的表格。

点拨:

语言和文学 建筑学 效果

词汇 建筑的单个构件和因素 ⑤使说明对象鲜明生动,使所讲道理浅显易懂

文法 ①中国建筑的法式和惯例

②文章 建筑或建筑群

大文章 ③宫殿、庙宇等

④小品 山亭、水榭等

可译性:可以互相翻译,同一个意思可以用不同的语言形式来表达 各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同

6.试分析下列语句中的加点词语体现了文章语言的什么特点。

(1)考古学家所发掘的殷代遗址证明,至迟在公元前15世纪,这个独特的体系已经基本上形成了,它的基本特征一直保留到了近代。

点拨:“至迟”强调最晚截止时间,“已经”点明了这个体系形成的阶段状态,“基本上”是大体上的意思。这几个词语准确、严密,很有分寸感,符合科学论文的语言特点。

(2)在建筑材料中,大量使用有色琉璃砖瓦,尽量利用各色油漆的装饰潜力。

点拨:“大量”“尽量”分别以其模糊性准确说明了“使用有色琉璃砖瓦”“利用各色油漆的装饰潜力”的广泛性,语言准确严密。

7.作为一篇科技论文,科学、严谨的说明是论文的基本要求,作者主要的任务是介绍科学知识、阐述自己的观点。可本文有很多句子带有很浓烈的抒情成分,应如何看待这些抒情句?请谈谈自己的看法。

点拨:示例一:我们应认真体会梁思成的建筑美学思想。梁先生在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁,“中国建筑之个性乃即我民族之性格”“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌”。

示例二:梁思成先生就是告诉我们中国建筑是值得中国人骄傲的,他的用意就是用强烈的民族情怀感染人们,引领人们进入高尚的审美境界。一个没有民族精神和爱国情怀的人是不会成为建设国家的栋梁之材的。

8.阅读梁思成先生的《中国建筑的特征》,引申他对待文化遗产的态度,由此你认为我们应怎样对待文化遗产?请结合你所了解的梁先生的做法简要分析。

点拨:要继承和保护文化遗产。解放初期,梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,并为此蒙受不公正对待。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。我们读《中国建筑的特征》,研究透视其中一些关键词句所传递的信息,能深刻感受到梁思成强烈的民族情怀和高尚的审美境界。当然,继承是为了创新,梁思成并非一味复古之人,他一生致力追求“为中国创造新建筑”的宏伟事业。

在这篇小论文中,他并不是孤立地封闭地讨论中国建筑的“特征”,而是将建筑“特征”的外延延伸到文化的层面,拓宽到“各民族的建筑”之间,拓展到“不同的民族”“不同的时代”进行对照联系。因此,我们要热爱和继承我们的传统文化,保护我们的文化遗产。

延伸 审美鉴赏与创造

古建守护者

梁思成先生一直对中国古典建筑抱有浓厚的兴趣和深挚的感情。当看到祖先给我们留下的如此丰富的古建筑遗产,当时却是满目疮痍,满怀爱国热忱的他下定决心要研究自己国家的建筑,要写出中国人自己的建筑史。正是出于对祖国建筑的热爱,对建筑艺术保护的责任感和使命感,才有了他在建筑理论上突出的建树。

当北京古都已然消失之后,曾经竭力想保留其历史原貌特征的梁思成,就注定要成为人们不断提及、不断感叹的人物。

【运用方向】

责任 使命 守护

素材提炼

受林徽因影响选择学建筑

1901年,即“百日维新”失败后的第三年,梁思成在日本出生。作为长子,他的降生为四处流亡的父亲梁启超带来了莫大安慰。11岁时,梁思成回到北京,并于14岁入读清华学校。

梁思成在清华园的生活,后来被他的老同学津津乐道。在清华的8年时间,梁思成显示出多方面的才能,善于钢笔画,构思简洁,用笔潇洒,曾在《清华校刊》任美术编辑。

课外链接

同时他酷爱音乐,寻名师学钢琴,他还曾向菲律宾人范鲁索学小提琴。在课余孜孜不倦地学奏这两种乐器是相当艰苦的,他则引以为乐。他还吹第一小号,亦擅长短笛……此外,他还有着非常突出的外语水平,曾与同班的吴文藻、徐宗漱等四人,一起将韦尔斯的《世界史纲》译成中文(经梁启超校阅后),由商务印书馆出版。

除了会乐器、能画画,梁思成文采也不错,同时,他还是运动场上的高手。但在所有的爱好中,梁思成最得意和最拿手的还是美术。在做各类校刊时,他常常“一次同时画几种不同风格和不同手法的画,以从中获得新的浪漫感”。

后来,梁思成遭遇了一起车祸。这次事故最终导致梁思成左腿骨折、脊椎受伤,落下了跛足的残疾。并且因为脊椎病,他不得不长期装设背部支架。但这场意外促进了梁思成与林徽因的感情。梁林两家是世交,1920年,在两家长辈的安排下,19岁的梁思成初识17岁的林徽因,一见倾心。在医院养伤期间,林徽因常去看望梁思成,坐在床边给他拧手巾擦汗,两人俨然已是一对亲密的情侣。

在此期间,梁启超建议梁思成利用这段时间多读些国学。于是,就在这一年,梁思成为自己夯实了深厚的国学基础。

而梁林在接触中,感情日益深厚。林徽因提起以后要学建筑学,梁思成后来回忆:“我当时连建筑是什么还不知道,林徽因告诉我,那是集艺术和工程于一体的一门学科。因为我喜爱绘画,所以也选择了这个专业。”

【运用范例】梁思成是一个勇于开拓的人:在求学期间,他开拓学业和兴趣爱好的天地,音乐、美术、外语、运动等都是他的特长;在建筑领域,他是中国第一个建筑系的开创者、第一部建筑史的编著者……勇于开拓,成就了梁思成的辉煌人生。人类历史前行的轨迹亦然,当闭关锁国之梦被坚船利炮惊醒时,当十几亿人的口粮不足时,当计划经济不再适应时代的需要时,当芯片技术被他人封锁、打压时,只有勇于开拓,才能开辟国家、民族发展的新天地。正如弗罗斯特在《一条未选择的路》中所写:“我走上一条更少人迹的路,于是带来完全不同的一番景象。”

洞庭守护者——余元君

“生于洞庭,逝于洞庭,用一生守护洞庭”,余元君同志用他短暂而光辉的一生,书写了一个共产党人“不忘初心、牢记使命”的庄严承诺,诠释了一个水利人“守护好一江碧水”的不懈奋斗。他用自己46年的生命诠释了新时代好干部的奉献和担当,他是新时代水利科技工作者投身水利事业改革发展的优秀代表。

他,理想崇高,信念坚定。认真践行新时代中国特色社会主义思想,坚决落实党中央新时代治水工作方针,将树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”体现在为党和人民工作的生动实践中,将满腔热忱投入到水利事业上,为有效保护、科学治理洞庭湖奉献了毕生精力。

他,恪尽职守,敢于担当。负责工程技术尊重科学、求实创新、严格把关,组织建成了一大批优质水利工程,每逢汛期身先士卒奋战在湖区防汛一线,遇到重大抢险经常吃住在堤上,直到殉职前还一直奔走在蓄滞洪区建设一线。

他,业务精湛,勇于创新。把一生用在对洞庭湖的保护和治理上,有近20篇论文在省部级刊物上发表,曾获湖南省科技进步三等奖和省水利科技进步二等奖,是洞庭湖保护与治理的专家和复杂水系的“活地图”。

“老伙伴”梁思成

黄 汇

我们建一一班(1961届)和梁思成先生有着一段深厚的师生情,回顾四十六年前与先生相处的戏剧性的场面,幅幅相连仍如同昨日。先生在同学们和我的心中不是圣者,甚至不是严师,而是我们成长中亲切的“老伙伴”。现在细想起来,相处的那六年间的点点滴滴都影响了我一生做人的原则和做事的习惯,不知不觉中铺垫了我们的敬业之路。

1955年高高兴兴走入清华园的时候,我还是个未成年的孩子,因为能咋呼,班主任派我暂任文娱干事。为了使来自全国各地互不相识的同学熟悉起来,组织全班同学到颐和园玩了一次。

美文赏读

一到谐趣园,我们不由得叫了起来:“快来看呀!这里有个小老头水彩画得真棒!”他又瘦又“小”,抬起头来看了看我们胸前佩戴的清华大学新生的小布章:“呵!了不起!清华大学的学生。你们也喜欢画画?是哪个系的呀?”我们颇有些得意地表示:“当然,我们是建筑系的学生。你知道进了清华大学要上建筑系还得再考一次画画呢!”

“噢……我也累了,不画了。我请你们上楼去看看吧。”

“你是颐和园的干部吧,住在这地方多好玩!”

“我是个没事干的小老头,住在这里并不好玩,因为没人跟我玩,你们来了这里,带我玩行吗?”

“行!你这人挺好玩。”

开学后才知道,那“小老头”竟然就是我们的系主任。那是在林先生(指梁思成的夫人林徽因)刚去世而且他正遭“复古主义大批判”的时候,总理关照他在谐趣园休养。

对于谐趣园时的不逊,我们丝毫没有什么顾虑,因为直觉说明他对我们并没有反感。

幸运的是,特殊的机会使他对我们班多了一份特殊的关心,主动不定时地给我们讲专题课,甚至辅导课程设计。

一年级结束前,在二校门旁遇见先生,他问我暑假怎么安排,并要给我留一点家庭作业,我求他别再让我放假都玩不成。梁先生说,这作业不妨碍你又吃又玩,只需要你去和你家周围扫街或摊大饼的那种人交往,交两个朋友,把他家各方面的情况写下来,交卷。这作业真奇怪,不过梁先生常常会出一些怪题,做起来也会挺有意思,我就照办了。

当时我家前门、后门各处于不同的两条巷中,我主动去和那两位扫地的阿姨搭讪,因为外祖父在当地受尊重,所以她们待我都很好,有时我也去辅导一下她们孩子的功课。一来二去,开学时就完成了两份“交朋友报告”,将她们家的成员、工作、经济情况、生活规律和不同的特殊困难,一一罗列。

于是,我第一次获得了梁先生的夸奖,说写得很实在、细致,文笔也还可以。然后他讲,学建筑这行要做设计,而设计的房子要为各行各业的人所用,每一种人和另一种人的需要不同,你不了解他们不行,你不学会了解别人的需要也不行,要养成随时观察和关心各种人的习惯,要“知人”。

二年级期末考试时,全班2/3的同学材料力学不及格,同时有人向老师反映,说我常聚合七八个同学骑车进城看演出,看球赛,不上晚自习,影响很不好。老师批评了我,我不服气,就顶嘴,被梁先生传唤了去。梁先生板起面孔严肃地批评我不守纪律,他说:“刚才,是建筑系主任梁思成和你谈话,我的意见你必须执行;

下面是小老头梁思成和你讨论‘玩’的问题,你爱听不听都行。其实, ‘玩’是好事,学建筑的人多玩多见识,只是必须会玩,不能傻玩。”他讲了许多自己年轻时在体育、文艺方面的精彩经历。“运动队的人设计体育场的跑道就不会忽视跑道的弯道坡度和冲刺后的缓冲道,合唱团的人设计音乐堂就不会忽视后排观众席的音响质量,他们的设计观念和毫无文体兴趣的人的深度不同。但是你光傻玩,不看,不想,那就叫白玩。玩的时候要顾及四周,东张西望,想一想,如果让你做这个设计,你怎么处理?要玩,不要当书呆子。”

我想起四年级的时候,我有一个设计方案受到大家的夸奖,飘飘然地拿去给梁先生看。看后他什么夸奖的话也没有说,让我下楼去拿一个碟子、一个碗上去,再把书架下的一个小陶土罐子拿出来,让我灌了大半罐子水,然后对我说:“你看,这半罐子水不满,有人会对它在意吗?可是现在你把这水倒在碗和碟子里直到溢出为止,然后人们会惊呼水太多了,水真多。其实,罐子里还剩很多水,罐子里的水才真多,你可千万别把自己捏成碗,更不要捏成碟子,那就没出息了。”

我在回想罐子的事时,先生立刻唤回我的思路,嘱咐我:“每当你做成一件事受夸奖时,一定要冷静地去调查一下还有什么不足,甚至勇敢地问一问有没有错误,认真总结,定出新的目标,这是不断进步的诀窍。千万要改正你的缺点,不要在成绩面前沾沾自喜,甚至跟别人计较自己的功劳有多大。要记住,我今天的话很重要!”“当然,我的画也很重要,现在把曾受你夸奖的那张谐趣园的画送给你。”他的话我铭记至今,他的画就是梁先生画集的封面。

琐琐碎碎的许多小事,教诲指点终生,却无法回报。世上最无法弥补的是时空造成的无奈,越是在纪念、追念先生的时候越是难过,真是难过极了。

(摘自《光明日报》,有删减)

【点评】 作者开篇引出下文,高度概括和总结了全文的内容,即梁老对我们的影响;凝聚了对梁老的敬佩、感激爱戴和深情厚谊。然后记叙了在自己成长道路上,梁先生带给自己的人生启迪:先生在“我”心中不是圣者,甚至不是严师,而是成长中亲切的“老伙伴”。先生亦师亦友。 他有时严格教会“我”做人的道理,他有时像个孩子教“我”在玩中学习。他睿智、幽默,影响“我”的一生。

概括精要

阅读《中国建筑的特征》,首先要弄清楚作者概括的中国建筑的九大特征具体是什么,这对准确把握其内容要点是至关重要的。所谓归纳文章内容要点,就是通过分析,用简洁而准确的语言,将文章中最主要、最本质的内容加以概括和归纳总结。

聚焦高考

洞悉考情

归纳文章内容要点是阅读实用类文本的重点,有三个方面的要求:

1.具体的内容要概括全面;

2.抽象的内容要阐发准确;

3.含蓄的内容要解说清楚。

题型主要是简答题,有时是选择题。

归纳方法

“四方法”归纳文章内容要点

1.直接引用法:直接摘用关键词句或核心词句。

2.摘录拼接法:摘录关键词语,按要求将其拼接,从而归纳出要点。

3.要点相加法:依次提取各段落、各层次的要点,然后把它们整合在一起。

4.揣摩提炼法:从整体形象入手,理解作者写作意图和采取的表现手法,提炼出内容要点。

精练好题

(2020·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成下面1~3题。

材料一:习近平总书记在浙江考察时强调,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。今年的《政府工作报告》提出,扩大有效投资的重点之一为加强新型基础设施建设。

何为“新基建”?日前,国家发改委明确范围,新基建是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,具体包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三个方面。

(摘自韩鑫《新基建如何加速落地》,《人民日报》2020年6月7日)

材料二:近年来,我国一直致力抓住新一轮科技革命机遇,大力发展数字经济,推动产业优化升级。新基建的谋划布局早已展开,为何要选择此时按下“快进键”?

这一决策既是应对经济下行压力的客观需要,更是在深刻洞察和把握世界科技与产业变迁大趋势基础上作出的战略抉择。面对经济下行压力加大、传统基建投资边际效益下降和产业渗透率下降的挑战,推进新型数字基础设施建设是我国对冲疫情影响、优化投资结构、刺激经济增长的有效方法。疫情期间线上需求的集中爆发,展现了人工智能、物联网、大数据、云计算等新兴技术带动社会经济整体发展的潜力,客观上也打开了新基建的窗口期。

随着中国经济从高速增长转向高质量发展,原有基础设施体系的不适应问题更加凸显,基于新时代新使命,基础设施体系也必然要进行战略性调整。加速推动新基建,价值不仅在眼前。5G、数据中心、工业互联网等领域具有一定超前性,投资新基建,实际上是投资未来,服务长远。新基建是围绕科技这一经济新硬核掀起的基础建设浪潮,是为中国经济转型升级注入强大“数字动力”,为高质量发展蓄能。

(摘编自吴月辉等《为新基建注入强动力》,

《人民日报》2020年6月8日)

材料三:中国出台经济扶持计划,以帮助国家摆脱疫情引发的危机。今年的政府工作报告表示,中央预算内投资安排6 000亿元,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。

这一金额看上去是天文数字,但以中国的标准而言不足为奇,这表现出的更多是审慎。考虑到至少最近一年经济形势和疫情的不确定性,中国政府没有匆忙将资金注入经济。他们从2008年到2009年的全球经济危机中吸取了这一教训。

在一揽子应对危机的措施中,很大一部分将用于扶持提供了超过70%城市就业的中小企业。为此中央政府将向税收优惠、贷款利率和自然垄断产业关税补贴投入资金。今年的政府工作报告中,中国没有宣布国内生产总值(GDP)的增长目标。

大部分投资不会用于道路和桥梁,而是用于被中国理解为“新型基础设施建设”的新一代信息网络、5G应用、数据中心、充电桩、换电站等设施。中国将力求借助这一机会,建成向“工业革命4.0”过渡的基础设施。

(摘编自《俄媒关注:中国“新基建”助力“工业革命

4.0”》,《参考消息》2020年6月6日)

1.下列对新基建相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.新基建指新型基础设施建设,具体包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三个方面,是2020年中央预算内投资的重点之一。

B.5G、数据中心、工业互联网等属于新基建中具有一定超前性的领域,在这些领域投资,其实不利于建设提供融合创新服务的基础设施体系。

C.新基建意味着对基础设施体系进行战略性调整,将有利于解决中国经济发展模式转变过程中所凸显的原有基础设施体系的不适应问题。

D.中国将借助新基建带来的机会,有效地应对传统基建投资边际效益下降和产业渗透率下降的挑战,为中国经济转型升级注入“数字动力”。

B

【解析】 解答这类题目时,一般要找出重要概念在文章中相对应的语句,然后结合上下文认真揣摩理解,注意将选项转述内容与原文内容逐一比对,寻找细微的差别确定答案。本题涉及的重要概念是“新基建”,A项根据材料一第二段,提取主谓宾得到选项完整信息,材料三第一段出现投资安排,所以A项正确。B项“5G、数据中心、工业互联网等属于新基建中具有一定超前性的领域”在材料二第三段,但文中没有“不利于”的说法,根据全文信息,应该是对“建设提供融合创新服务的基础设施体系”有好处。所以该项错误。

C项在材料二第三段,可由“随着中国经济从高速增长转向高质量发展,原有基础设施体系的不适应问题更加凸显,基于新时代新使命,基础设施体系也必然要进行战略性调整”整合得到。D项在材料二第二段“面对经济下行压力加大、传统基建投资边际效益下降和产业渗透率下降的挑战”,第三段最后一句话表述了对于“数字动力”的意义。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.以新发展理念为引领,抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,既能在客观上应对经济下行的压力,也能改变世界科技与产业变迁的大趋势。

B.抓住新一轮科技革命的机遇,将有助于推动产业优化升级,加速中国经济从高速增长转向高质量发展,早日实现中国经济发展模式的转型升级。

C.在俄罗斯媒体看来,我国今年所以采取审慎的经济措施,不再匆忙将资金注入经济,是因为从2008年到2009年的全球经济危机中吸取了教训。

D.2020年我国一揽子应对危机的措施,很大一部分将用于扶持提供了超过70%城市就业的中小企业,目的是保障城市就业率,切实解决民生问题。

A

【解析】 解答此题既要对文章进行整体的把握,又要对文章的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中的每一个重点,对文章的内容、观点等进行分析概括时,要注意结合语境。材料一第二段提出了“新基建是以新发展理念为引领”,第一段第一句话说了“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇”,材料二第二段表述了新基建的意义可以应对“经济下行”的压力,但是全文没有对“改变世界科技与产业变迁”的评价,所以A项错误。B项在材料二第三段第一句话有表述,“随着中国经济从高速增长转向高质量发展,原有基础设施体系的不适应问题更加凸显,基于新时代新使命,基础设施体系也必然要进行战略性调整”,还有本段最后一句话“……是为中国经济转型升级注入强大‘数字动力’,为高质量发展蓄能。”。C项在材料三第二段有表述。D项在材料三第三段第一句话有明确说法。

3.我国重点投资支持新基建与抗击疫情有什么关系?请结合材料简要分析。

答:(示例)①推进新型数字基础设施建设是我国对冲疫情影响的有效方法;②疫情期间线上需求的集中爆发,客观上打开了我国新基建的窗口期;③我国重点投资支持新基建,是针对最近一年经济形势和疫情不确定性的审慎选择,有利于缓解疫情带来的经济下滑危机与一系列的民生问题。

第三单元

8.中国建筑的特征

学习目标

1.知识拓展与延伸:了解梁思成的相关知识,了解中国古代的代表建筑。

2.语言建构与运用:学习用简明生动的语言介绍比较复杂的事物,阐述比较复杂的事理。

3.审美鉴赏与创造:品味中国建筑的独特魅力,赏析文本的语言特色。

4.文化传承与理解:理解建筑领域人与自然和谐统一及继承传统与创新的关系。

学习情境

北京清华园中有一座雕像,被人称为这所著名大学中的第十二座雕像:儒雅的梁思成先生,戴一副眼镜,正微微地笑着,平静,坦然,好像刚刚走出家门,到他创建60多年的清华建筑系去上班。

今天我们就来学习梁先生的一篇科普文章《中国建筑的特征》。

积累 文化传承与理解

探究 思维发展与提升

延伸 审美鉴赏与创造

预习 语言建构与运用

预习 语言建构与运用

1.作者作品

梁思成(1901—1972),广东新会人,梁启超之子,中国著名建筑学家、城市规划师和教育家,一生致力保护中国古代建筑和文化遗产,是古代建筑学科的开拓者和奠基者。

课前预习

他曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计,并参与了国内外许多著名建筑的设计工作,努力探索中国建筑的创作道路,还提出文物建筑保护的理论和方法,在建筑学方面贡献突出。在清华大学创建建筑系,以严谨、勤奋的学风为中国培养了大批建筑人才。《建筑五宗师》一书中将梁思成与吕彦直、刘敦桢、童寯、杨廷宝合称“建筑五宗师”。

主要作品:《清式营造则例》《中国建筑史》等。

2.了解背景

担任中央博物院建筑史料编纂委员会主任的梁思成,从1942年开始编写《中国建筑史》,两年后完成。这是中国第一部由中国人自己编写的系统比较完善的中国建筑史,它的完成也实现了梁先生从20世纪20年代留美学习时就立下的志愿——中国建筑史要由中国人来写。当时就读于宾夕法尼亚大学建筑系的梁思成,看到欧洲各国对本国的古建筑已有系统的整理和研究,并写出了本国建筑史,而日本学术界的许多知名学者也已着手研究中国建筑史,并取得了一定的成果。就是在这种时代背景下,梁思成立志写作《中国建筑史》一书。

一、读准字音

缅(miǎn)甸 接榫(sǔn) 柁(tuó)墩

如翚(huī)斯飞 额枋(fānɡ) 戗(qiànɡ)兽

基础梳理

三、辨析词语

发掘VS发现

辨析:两者都有“发觉”“看到”的意思,但强调的侧重点不同。“发掘”指挖掘埋藏在地下的东西;“发现”指经过研究、探索等,看到或找到前人没有看到或找到的事物或规律。

喜闻乐见VS有口皆碑

喜闻乐见 有口皆碑

喜欢听,乐意看 形容人人称赞

点拨:适用对象和侧重点不同。“喜闻乐见”,喜欢听,乐意看。“有口皆碑”,形容人人称赞,多用来形容业已被人们认同的人、事、物。

四、识记成语

大同小异:大部分相同,只有小部分不同。

千变万化:形容变化非常多,没有穷尽。

即学即练

1.选一选(从下列各句后面提供的词语中选择一个恰当的词语填在横线处)

记者日前从洛阳文物考古部门了解到,史上发生“神龙政变”迫使武则天退位还唐的玄武门,经过近一年的考古______,终于在千年之后“重见天日”。(发掘·发现)

发掘

2.判一判(判断下列各句中成语运用正误,错误的说明原因)

(1)疫情期间,该民警同志以所为家,24小时坚守岗位,认真做好排查、消毒、后勤保障等工作,赢得了人们的肯定,成了辖区居民喜闻乐见的人。(×。理由:“喜闻乐见”不能用于人,应该用“有口皆碑”。)

(2)这座山坐落于大峡谷的起点,既有低凹的峡谷,又有海拔2 000多米的高峰。千变万化的侏罗纪地貌,让这里呈现出天然的原始与纯净。(√)

积累 文化传承与理解

《营造法式》

《营造法式》是宋代李诫创作的建筑学著作,是李诫在两浙工匠喻皓《木经》的基础上编成的,是北宋官方颁布的一部建筑设计、施工的规范书。

《营造法式》是中国古代最完整的建筑技术书籍,标志着中国古代建筑已经发展到了较高阶段。

科技论文

科技论文是科学技术人员或其他研究人员在科学实验(或试验)的基础上,对自然科学、工程技术科学、以及人文艺术研究领域的现象(或问题)进行科学分析、综合的研究和阐述,进一步地进行一些现象和问题的研究,总结和创新另外一些结果和结论,并按照各个科技期刊的要求进行电子和书面的表达。

科技论文的特点:(1)学术性。学术性是科技论文的主要特征,它以学术成果为表述对象,以学术见解为论文核心,在科学实验(或试验)的前提下阐述学术成果和学术见解,揭示事物发展、变化的客观规律,探索科技领域中的客观真理,推动科学技术的发展。学术性强是衡量科技论文价值的标准。

(2)创新性。科技论文必须是作者本人研究的,并在科学理论、方法或实践上获得的新的进展或突破,应体现与前人不同的新思维、新方法、新成果,以提高国内外学术同行的引文率。

(3)科学性。论文的内容必须客观、真实,定性和定量准确,不允许丝毫虚假,要经得起他人的重复和实践检验;论文的表达形式也要具有科学性,论述应清楚明白,不能模棱两可,语言要准确、规范。

探究 思维发展与提升

结构图示

这篇科学论文阐述了中国建筑的九大特征,总结了中国建筑的风格和手法,并通过介绍中国建筑的“文法”和“词汇”,向我们展示了中国建筑在世界建筑史上的独特魅力和重大价值,同时指出了各民族建筑之间的“可译性”的问题,提出了每个建筑体系有其自身的“文法”和“词汇”。

主旨归纳

1.《中国建筑的特征》是一篇关于我国建筑的自然科技小论文,作者的行文思路是什么?在文章结构上是怎样体现的?请根据下面的表格,填写相应内容。

任务探究

思路 先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格

结

构 引论 前两段从地域分布和历史跨度两方面说明中国建筑的影响

本论 特征 ①

风格 探讨中国建筑的风格和手法,借用“文法”和“词汇”概念

结论 ②

点拨:①谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明。②最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大。

2.作者概括中国建筑的九大特征是按照什么顺序展开的?作者着重说明了中国建筑九大特征中的哪几项?

点拨:(1)是按照由整体到局部、由主(结构)到次(装饰)的顺序展开的。(2)作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重。重点说明的特征有:平面布置,表现出中国院落文化的特色;结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

3.中国建筑的九大特征中的核心特征是什么?为什么?

点拨: (1)核心特征:木材结构。(2)主要原因:①文章对第三个特征的介绍指出,对中国建筑起支撑作用的主要构件都是用木材做成的。如房身部分做立柱和横梁的是木材,它们共同构成一副梁架;每两副梁架之间是用枋、檩之类的横木把它们互相牵搭起来。②文章对第四个特征的介绍告诉我们,作为中国建筑中最显著特征之一的“斗拱”构件,也是用木材做成的。③文章介绍的第五个特征——举折,举架,它们也是木质的。

4.怎样理解作者提出的中国建筑的“文法”?“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?

点拨:(1)这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的风格和手法。中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并且为匠师们所遵守,为人民所承认,成为人们沿用的惯例,成为法式。

(2)“拘束性”即建筑发展历史上长期积淀下来的,为人们所遵守的基本思路和传统模式。“灵活性”强调了设计与修建过程中建筑师们可以发挥的主动性和创造性。

5.本文用严密、准确的语言和多样化的说明方法介绍中国建筑的特色,做了专业而清晰的阐释,给人留下深刻的印象。

为了便于读者理解中国建筑的组织风格,作者是怎样用“语言和文学”来比喻建筑学的?这样写有什么效果?请根据课文填写下面的表格。

点拨:

语言和文学 建筑学 效果

词汇 建筑的单个构件和因素 ⑤使说明对象鲜明生动,使所讲道理浅显易懂

文法 ①中国建筑的法式和惯例

②文章 建筑或建筑群

大文章 ③宫殿、庙宇等

④小品 山亭、水榭等

可译性:可以互相翻译,同一个意思可以用不同的语言形式来表达 各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同

6.试分析下列语句中的加点词语体现了文章语言的什么特点。

(1)考古学家所发掘的殷代遗址证明,至迟在公元前15世纪,这个独特的体系已经基本上形成了,它的基本特征一直保留到了近代。

点拨:“至迟”强调最晚截止时间,“已经”点明了这个体系形成的阶段状态,“基本上”是大体上的意思。这几个词语准确、严密,很有分寸感,符合科学论文的语言特点。

(2)在建筑材料中,大量使用有色琉璃砖瓦,尽量利用各色油漆的装饰潜力。

点拨:“大量”“尽量”分别以其模糊性准确说明了“使用有色琉璃砖瓦”“利用各色油漆的装饰潜力”的广泛性,语言准确严密。

7.作为一篇科技论文,科学、严谨的说明是论文的基本要求,作者主要的任务是介绍科学知识、阐述自己的观点。可本文有很多句子带有很浓烈的抒情成分,应如何看待这些抒情句?请谈谈自己的看法。

点拨:示例一:我们应认真体会梁思成的建筑美学思想。梁先生在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁,“中国建筑之个性乃即我民族之性格”“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌”。

示例二:梁思成先生就是告诉我们中国建筑是值得中国人骄傲的,他的用意就是用强烈的民族情怀感染人们,引领人们进入高尚的审美境界。一个没有民族精神和爱国情怀的人是不会成为建设国家的栋梁之材的。

8.阅读梁思成先生的《中国建筑的特征》,引申他对待文化遗产的态度,由此你认为我们应怎样对待文化遗产?请结合你所了解的梁先生的做法简要分析。

点拨:要继承和保护文化遗产。解放初期,梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,并为此蒙受不公正对待。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。我们读《中国建筑的特征》,研究透视其中一些关键词句所传递的信息,能深刻感受到梁思成强烈的民族情怀和高尚的审美境界。当然,继承是为了创新,梁思成并非一味复古之人,他一生致力追求“为中国创造新建筑”的宏伟事业。

在这篇小论文中,他并不是孤立地封闭地讨论中国建筑的“特征”,而是将建筑“特征”的外延延伸到文化的层面,拓宽到“各民族的建筑”之间,拓展到“不同的民族”“不同的时代”进行对照联系。因此,我们要热爱和继承我们的传统文化,保护我们的文化遗产。

延伸 审美鉴赏与创造

古建守护者

梁思成先生一直对中国古典建筑抱有浓厚的兴趣和深挚的感情。当看到祖先给我们留下的如此丰富的古建筑遗产,当时却是满目疮痍,满怀爱国热忱的他下定决心要研究自己国家的建筑,要写出中国人自己的建筑史。正是出于对祖国建筑的热爱,对建筑艺术保护的责任感和使命感,才有了他在建筑理论上突出的建树。

当北京古都已然消失之后,曾经竭力想保留其历史原貌特征的梁思成,就注定要成为人们不断提及、不断感叹的人物。

【运用方向】

责任 使命 守护

素材提炼

受林徽因影响选择学建筑

1901年,即“百日维新”失败后的第三年,梁思成在日本出生。作为长子,他的降生为四处流亡的父亲梁启超带来了莫大安慰。11岁时,梁思成回到北京,并于14岁入读清华学校。

梁思成在清华园的生活,后来被他的老同学津津乐道。在清华的8年时间,梁思成显示出多方面的才能,善于钢笔画,构思简洁,用笔潇洒,曾在《清华校刊》任美术编辑。

课外链接

同时他酷爱音乐,寻名师学钢琴,他还曾向菲律宾人范鲁索学小提琴。在课余孜孜不倦地学奏这两种乐器是相当艰苦的,他则引以为乐。他还吹第一小号,亦擅长短笛……此外,他还有着非常突出的外语水平,曾与同班的吴文藻、徐宗漱等四人,一起将韦尔斯的《世界史纲》译成中文(经梁启超校阅后),由商务印书馆出版。

除了会乐器、能画画,梁思成文采也不错,同时,他还是运动场上的高手。但在所有的爱好中,梁思成最得意和最拿手的还是美术。在做各类校刊时,他常常“一次同时画几种不同风格和不同手法的画,以从中获得新的浪漫感”。

后来,梁思成遭遇了一起车祸。这次事故最终导致梁思成左腿骨折、脊椎受伤,落下了跛足的残疾。并且因为脊椎病,他不得不长期装设背部支架。但这场意外促进了梁思成与林徽因的感情。梁林两家是世交,1920年,在两家长辈的安排下,19岁的梁思成初识17岁的林徽因,一见倾心。在医院养伤期间,林徽因常去看望梁思成,坐在床边给他拧手巾擦汗,两人俨然已是一对亲密的情侣。

在此期间,梁启超建议梁思成利用这段时间多读些国学。于是,就在这一年,梁思成为自己夯实了深厚的国学基础。

而梁林在接触中,感情日益深厚。林徽因提起以后要学建筑学,梁思成后来回忆:“我当时连建筑是什么还不知道,林徽因告诉我,那是集艺术和工程于一体的一门学科。因为我喜爱绘画,所以也选择了这个专业。”

【运用范例】梁思成是一个勇于开拓的人:在求学期间,他开拓学业和兴趣爱好的天地,音乐、美术、外语、运动等都是他的特长;在建筑领域,他是中国第一个建筑系的开创者、第一部建筑史的编著者……勇于开拓,成就了梁思成的辉煌人生。人类历史前行的轨迹亦然,当闭关锁国之梦被坚船利炮惊醒时,当十几亿人的口粮不足时,当计划经济不再适应时代的需要时,当芯片技术被他人封锁、打压时,只有勇于开拓,才能开辟国家、民族发展的新天地。正如弗罗斯特在《一条未选择的路》中所写:“我走上一条更少人迹的路,于是带来完全不同的一番景象。”

洞庭守护者——余元君

“生于洞庭,逝于洞庭,用一生守护洞庭”,余元君同志用他短暂而光辉的一生,书写了一个共产党人“不忘初心、牢记使命”的庄严承诺,诠释了一个水利人“守护好一江碧水”的不懈奋斗。他用自己46年的生命诠释了新时代好干部的奉献和担当,他是新时代水利科技工作者投身水利事业改革发展的优秀代表。

他,理想崇高,信念坚定。认真践行新时代中国特色社会主义思想,坚决落实党中央新时代治水工作方针,将树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”体现在为党和人民工作的生动实践中,将满腔热忱投入到水利事业上,为有效保护、科学治理洞庭湖奉献了毕生精力。

他,恪尽职守,敢于担当。负责工程技术尊重科学、求实创新、严格把关,组织建成了一大批优质水利工程,每逢汛期身先士卒奋战在湖区防汛一线,遇到重大抢险经常吃住在堤上,直到殉职前还一直奔走在蓄滞洪区建设一线。

他,业务精湛,勇于创新。把一生用在对洞庭湖的保护和治理上,有近20篇论文在省部级刊物上发表,曾获湖南省科技进步三等奖和省水利科技进步二等奖,是洞庭湖保护与治理的专家和复杂水系的“活地图”。

“老伙伴”梁思成

黄 汇

我们建一一班(1961届)和梁思成先生有着一段深厚的师生情,回顾四十六年前与先生相处的戏剧性的场面,幅幅相连仍如同昨日。先生在同学们和我的心中不是圣者,甚至不是严师,而是我们成长中亲切的“老伙伴”。现在细想起来,相处的那六年间的点点滴滴都影响了我一生做人的原则和做事的习惯,不知不觉中铺垫了我们的敬业之路。

1955年高高兴兴走入清华园的时候,我还是个未成年的孩子,因为能咋呼,班主任派我暂任文娱干事。为了使来自全国各地互不相识的同学熟悉起来,组织全班同学到颐和园玩了一次。

美文赏读

一到谐趣园,我们不由得叫了起来:“快来看呀!这里有个小老头水彩画得真棒!”他又瘦又“小”,抬起头来看了看我们胸前佩戴的清华大学新生的小布章:“呵!了不起!清华大学的学生。你们也喜欢画画?是哪个系的呀?”我们颇有些得意地表示:“当然,我们是建筑系的学生。你知道进了清华大学要上建筑系还得再考一次画画呢!”

“噢……我也累了,不画了。我请你们上楼去看看吧。”

“你是颐和园的干部吧,住在这地方多好玩!”

“我是个没事干的小老头,住在这里并不好玩,因为没人跟我玩,你们来了这里,带我玩行吗?”

“行!你这人挺好玩。”

开学后才知道,那“小老头”竟然就是我们的系主任。那是在林先生(指梁思成的夫人林徽因)刚去世而且他正遭“复古主义大批判”的时候,总理关照他在谐趣园休养。

对于谐趣园时的不逊,我们丝毫没有什么顾虑,因为直觉说明他对我们并没有反感。

幸运的是,特殊的机会使他对我们班多了一份特殊的关心,主动不定时地给我们讲专题课,甚至辅导课程设计。

一年级结束前,在二校门旁遇见先生,他问我暑假怎么安排,并要给我留一点家庭作业,我求他别再让我放假都玩不成。梁先生说,这作业不妨碍你又吃又玩,只需要你去和你家周围扫街或摊大饼的那种人交往,交两个朋友,把他家各方面的情况写下来,交卷。这作业真奇怪,不过梁先生常常会出一些怪题,做起来也会挺有意思,我就照办了。

当时我家前门、后门各处于不同的两条巷中,我主动去和那两位扫地的阿姨搭讪,因为外祖父在当地受尊重,所以她们待我都很好,有时我也去辅导一下她们孩子的功课。一来二去,开学时就完成了两份“交朋友报告”,将她们家的成员、工作、经济情况、生活规律和不同的特殊困难,一一罗列。

于是,我第一次获得了梁先生的夸奖,说写得很实在、细致,文笔也还可以。然后他讲,学建筑这行要做设计,而设计的房子要为各行各业的人所用,每一种人和另一种人的需要不同,你不了解他们不行,你不学会了解别人的需要也不行,要养成随时观察和关心各种人的习惯,要“知人”。

二年级期末考试时,全班2/3的同学材料力学不及格,同时有人向老师反映,说我常聚合七八个同学骑车进城看演出,看球赛,不上晚自习,影响很不好。老师批评了我,我不服气,就顶嘴,被梁先生传唤了去。梁先生板起面孔严肃地批评我不守纪律,他说:“刚才,是建筑系主任梁思成和你谈话,我的意见你必须执行;

下面是小老头梁思成和你讨论‘玩’的问题,你爱听不听都行。其实, ‘玩’是好事,学建筑的人多玩多见识,只是必须会玩,不能傻玩。”他讲了许多自己年轻时在体育、文艺方面的精彩经历。“运动队的人设计体育场的跑道就不会忽视跑道的弯道坡度和冲刺后的缓冲道,合唱团的人设计音乐堂就不会忽视后排观众席的音响质量,他们的设计观念和毫无文体兴趣的人的深度不同。但是你光傻玩,不看,不想,那就叫白玩。玩的时候要顾及四周,东张西望,想一想,如果让你做这个设计,你怎么处理?要玩,不要当书呆子。”

我想起四年级的时候,我有一个设计方案受到大家的夸奖,飘飘然地拿去给梁先生看。看后他什么夸奖的话也没有说,让我下楼去拿一个碟子、一个碗上去,再把书架下的一个小陶土罐子拿出来,让我灌了大半罐子水,然后对我说:“你看,这半罐子水不满,有人会对它在意吗?可是现在你把这水倒在碗和碟子里直到溢出为止,然后人们会惊呼水太多了,水真多。其实,罐子里还剩很多水,罐子里的水才真多,你可千万别把自己捏成碗,更不要捏成碟子,那就没出息了。”

我在回想罐子的事时,先生立刻唤回我的思路,嘱咐我:“每当你做成一件事受夸奖时,一定要冷静地去调查一下还有什么不足,甚至勇敢地问一问有没有错误,认真总结,定出新的目标,这是不断进步的诀窍。千万要改正你的缺点,不要在成绩面前沾沾自喜,甚至跟别人计较自己的功劳有多大。要记住,我今天的话很重要!”“当然,我的画也很重要,现在把曾受你夸奖的那张谐趣园的画送给你。”他的话我铭记至今,他的画就是梁先生画集的封面。

琐琐碎碎的许多小事,教诲指点终生,却无法回报。世上最无法弥补的是时空造成的无奈,越是在纪念、追念先生的时候越是难过,真是难过极了。

(摘自《光明日报》,有删减)

【点评】 作者开篇引出下文,高度概括和总结了全文的内容,即梁老对我们的影响;凝聚了对梁老的敬佩、感激爱戴和深情厚谊。然后记叙了在自己成长道路上,梁先生带给自己的人生启迪:先生在“我”心中不是圣者,甚至不是严师,而是成长中亲切的“老伙伴”。先生亦师亦友。 他有时严格教会“我”做人的道理,他有时像个孩子教“我”在玩中学习。他睿智、幽默,影响“我”的一生。

概括精要

阅读《中国建筑的特征》,首先要弄清楚作者概括的中国建筑的九大特征具体是什么,这对准确把握其内容要点是至关重要的。所谓归纳文章内容要点,就是通过分析,用简洁而准确的语言,将文章中最主要、最本质的内容加以概括和归纳总结。

聚焦高考

洞悉考情

归纳文章内容要点是阅读实用类文本的重点,有三个方面的要求:

1.具体的内容要概括全面;

2.抽象的内容要阐发准确;

3.含蓄的内容要解说清楚。

题型主要是简答题,有时是选择题。

归纳方法

“四方法”归纳文章内容要点

1.直接引用法:直接摘用关键词句或核心词句。

2.摘录拼接法:摘录关键词语,按要求将其拼接,从而归纳出要点。

3.要点相加法:依次提取各段落、各层次的要点,然后把它们整合在一起。

4.揣摩提炼法:从整体形象入手,理解作者写作意图和采取的表现手法,提炼出内容要点。

精练好题

(2020·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成下面1~3题。

材料一:习近平总书记在浙江考察时强调,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。今年的《政府工作报告》提出,扩大有效投资的重点之一为加强新型基础设施建设。

何为“新基建”?日前,国家发改委明确范围,新基建是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,具体包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三个方面。

(摘自韩鑫《新基建如何加速落地》,《人民日报》2020年6月7日)

材料二:近年来,我国一直致力抓住新一轮科技革命机遇,大力发展数字经济,推动产业优化升级。新基建的谋划布局早已展开,为何要选择此时按下“快进键”?

这一决策既是应对经济下行压力的客观需要,更是在深刻洞察和把握世界科技与产业变迁大趋势基础上作出的战略抉择。面对经济下行压力加大、传统基建投资边际效益下降和产业渗透率下降的挑战,推进新型数字基础设施建设是我国对冲疫情影响、优化投资结构、刺激经济增长的有效方法。疫情期间线上需求的集中爆发,展现了人工智能、物联网、大数据、云计算等新兴技术带动社会经济整体发展的潜力,客观上也打开了新基建的窗口期。

随着中国经济从高速增长转向高质量发展,原有基础设施体系的不适应问题更加凸显,基于新时代新使命,基础设施体系也必然要进行战略性调整。加速推动新基建,价值不仅在眼前。5G、数据中心、工业互联网等领域具有一定超前性,投资新基建,实际上是投资未来,服务长远。新基建是围绕科技这一经济新硬核掀起的基础建设浪潮,是为中国经济转型升级注入强大“数字动力”,为高质量发展蓄能。

(摘编自吴月辉等《为新基建注入强动力》,

《人民日报》2020年6月8日)

材料三:中国出台经济扶持计划,以帮助国家摆脱疫情引发的危机。今年的政府工作报告表示,中央预算内投资安排6 000亿元,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。

这一金额看上去是天文数字,但以中国的标准而言不足为奇,这表现出的更多是审慎。考虑到至少最近一年经济形势和疫情的不确定性,中国政府没有匆忙将资金注入经济。他们从2008年到2009年的全球经济危机中吸取了这一教训。

在一揽子应对危机的措施中,很大一部分将用于扶持提供了超过70%城市就业的中小企业。为此中央政府将向税收优惠、贷款利率和自然垄断产业关税补贴投入资金。今年的政府工作报告中,中国没有宣布国内生产总值(GDP)的增长目标。

大部分投资不会用于道路和桥梁,而是用于被中国理解为“新型基础设施建设”的新一代信息网络、5G应用、数据中心、充电桩、换电站等设施。中国将力求借助这一机会,建成向“工业革命4.0”过渡的基础设施。

(摘编自《俄媒关注:中国“新基建”助力“工业革命

4.0”》,《参考消息》2020年6月6日)

1.下列对新基建相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.新基建指新型基础设施建设,具体包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三个方面,是2020年中央预算内投资的重点之一。

B.5G、数据中心、工业互联网等属于新基建中具有一定超前性的领域,在这些领域投资,其实不利于建设提供融合创新服务的基础设施体系。

C.新基建意味着对基础设施体系进行战略性调整,将有利于解决中国经济发展模式转变过程中所凸显的原有基础设施体系的不适应问题。

D.中国将借助新基建带来的机会,有效地应对传统基建投资边际效益下降和产业渗透率下降的挑战,为中国经济转型升级注入“数字动力”。

B

【解析】 解答这类题目时,一般要找出重要概念在文章中相对应的语句,然后结合上下文认真揣摩理解,注意将选项转述内容与原文内容逐一比对,寻找细微的差别确定答案。本题涉及的重要概念是“新基建”,A项根据材料一第二段,提取主谓宾得到选项完整信息,材料三第一段出现投资安排,所以A项正确。B项“5G、数据中心、工业互联网等属于新基建中具有一定超前性的领域”在材料二第三段,但文中没有“不利于”的说法,根据全文信息,应该是对“建设提供融合创新服务的基础设施体系”有好处。所以该项错误。

C项在材料二第三段,可由“随着中国经济从高速增长转向高质量发展,原有基础设施体系的不适应问题更加凸显,基于新时代新使命,基础设施体系也必然要进行战略性调整”整合得到。D项在材料二第二段“面对经济下行压力加大、传统基建投资边际效益下降和产业渗透率下降的挑战”,第三段最后一句话表述了对于“数字动力”的意义。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.以新发展理念为引领,抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,既能在客观上应对经济下行的压力,也能改变世界科技与产业变迁的大趋势。

B.抓住新一轮科技革命的机遇,将有助于推动产业优化升级,加速中国经济从高速增长转向高质量发展,早日实现中国经济发展模式的转型升级。

C.在俄罗斯媒体看来,我国今年所以采取审慎的经济措施,不再匆忙将资金注入经济,是因为从2008年到2009年的全球经济危机中吸取了教训。

D.2020年我国一揽子应对危机的措施,很大一部分将用于扶持提供了超过70%城市就业的中小企业,目的是保障城市就业率,切实解决民生问题。

A

【解析】 解答此题既要对文章进行整体的把握,又要对文章的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中的每一个重点,对文章的内容、观点等进行分析概括时,要注意结合语境。材料一第二段提出了“新基建是以新发展理念为引领”,第一段第一句话说了“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇”,材料二第二段表述了新基建的意义可以应对“经济下行”的压力,但是全文没有对“改变世界科技与产业变迁”的评价,所以A项错误。B项在材料二第三段第一句话有表述,“随着中国经济从高速增长转向高质量发展,原有基础设施体系的不适应问题更加凸显,基于新时代新使命,基础设施体系也必然要进行战略性调整”,还有本段最后一句话“……是为中国经济转型升级注入强大‘数字动力’,为高质量发展蓄能。”。C项在材料三第二段有表述。D项在材料三第三段第一句话有明确说法。

3.我国重点投资支持新基建与抗击疫情有什么关系?请结合材料简要分析。

答:(示例)①推进新型数字基础设施建设是我国对冲疫情影响的有效方法;②疫情期间线上需求的集中爆发,客观上打开了我国新基建的窗口期;③我国重点投资支持新基建,是针对最近一年经济形势和疫情不确定性的审慎选择,有利于缓解疫情带来的经济下滑危机与一系列的民生问题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])