2023年高中语文 第二单元 4 窦娥冤(节选)课件(共6张PPT)部编版必修下册

文档属性

| 名称 | 2023年高中语文 第二单元 4 窦娥冤(节选)课件(共6张PPT)部编版必修下册 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

第二单元

学习目标

1.知识拓展与延伸:了解作家作品,初步熟悉元杂剧的特点,掌握元杂剧相关知识。

2.语言建构与运用:反复诵读、揣摩经典唱段,鉴赏个性化的人物语言,体会戏曲语言的抒情性和音韵美。理清情节结构,把握剧作内容。

3.审美鉴赏与创造:赏析戏剧通过唱词、科白刻画人物形象、展开矛盾冲突的写作技巧以及浪漫主义艺术表现手法。分析经典唱段,体会窦娥的复杂情感。

4.文化传承与理解:通过窦娥冤这一历史冤案,认识元代社会的黑暗和统治者的残暴,了解当时尖锐的阶级矛盾。

学习情境

鲁迅先生说:“悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看。”《祝福》展示了一位勤劳、善良的女性祥林嫂被毁灭的过程,显示了封建礼教的罪恶。

“即列之于世界大悲剧中,亦无愧色”(王国维语)的古典悲剧精品《窦娥冤》则展示了一位精神高尚的善良女性窦娥被毁灭的过程。

有价值而被毁灭是令人痛苦的,那窦娥究竟犯了何法要被毁灭呢?让我们通过本文来认识当时的社会现实。

4.窦娥冤(节选)

积累 文化传承与理解

探究 思维发展与提升

延伸 审美鉴赏与创造

预习 语言建构与运用

预习 语言建构与运用

1.作者作品

关汉卿(约1230—约1300),号已斋叟。金末元初大都(今北京)人。他是元代杂剧的代表作家,与马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”,并居“元曲四大家”之首。关汉卿一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。他的戏曲作品题材广泛,大多揭露了封建统治的黑暗腐败,表现了古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和反抗斗争,人物性格鲜明,结构完整,情节生动,语言本色而精练,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响。

课前预习

关汉卿一生创作杂剧六十多种,大都散失。其中《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《鲁斋郎》《拜月亭》《调风月》《单刀会》等,是他的代表作。

2.了解背景

关汉卿生活在元代,当时的统治者实行民族分化的种族歧视政策。他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。劳动人民与统治者之间的阶级矛盾,是元代社会的主要矛盾。杂剧《窦娥冤》反映的就是元代社会的黑暗现实。

《窦娥冤》取材于“东海孝妇”的故事。《汉书·于定国传》记载:“东海有孝妇,少寡,亡子,养姑甚谨,姑欲嫁之,终不肯。姑谓邻人曰:‘孝妇事我勤苦,哀其亡子守寡。我老,久累丁壮,奈何?’其后姑自经死,姑女告吏:‘妇杀我母。’吏捕孝妇,孝妇辞不杀姑。吏验治,孝妇自诬服。具狱上府,于公以为此妇养姑十余年,以孝闻,必不杀也。太守不听,于公争之,弗能得,乃抱其具狱,哭于府上,因辞疾去。太守竟论杀孝妇。郡中枯旱三年。”关汉卿在这个故事的基础上,结合元代的社会现实,创作了《窦娥冤》这部著名的悲剧。经过关汉卿的改造和创作,《窦娥冤》已不再是民间传说中“东海孝妇”的故事的翻版,而是一部深刻反映元代社会现实的著名悲剧。

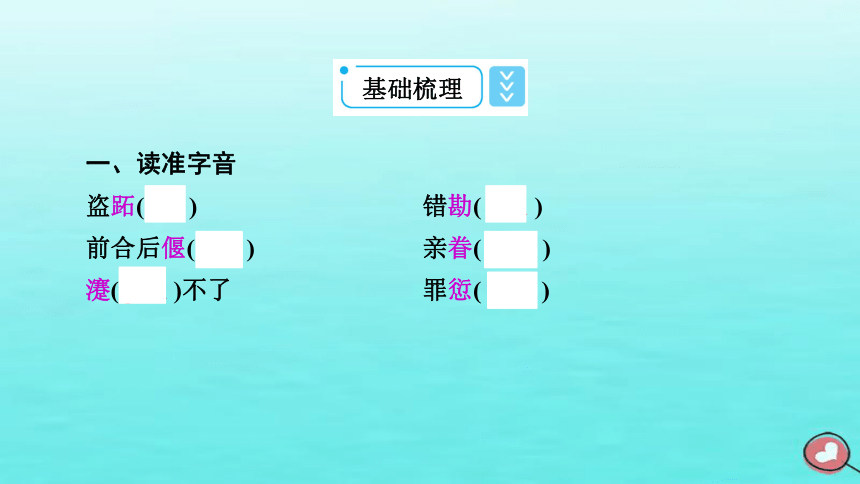

一、读准字音

盗跖( zhí ) 错勘( kān )

前合后偃( yǎn ) 亲眷( juàn )

瀽( jiǎn )不了 罪愆( qiān )

基础梳理

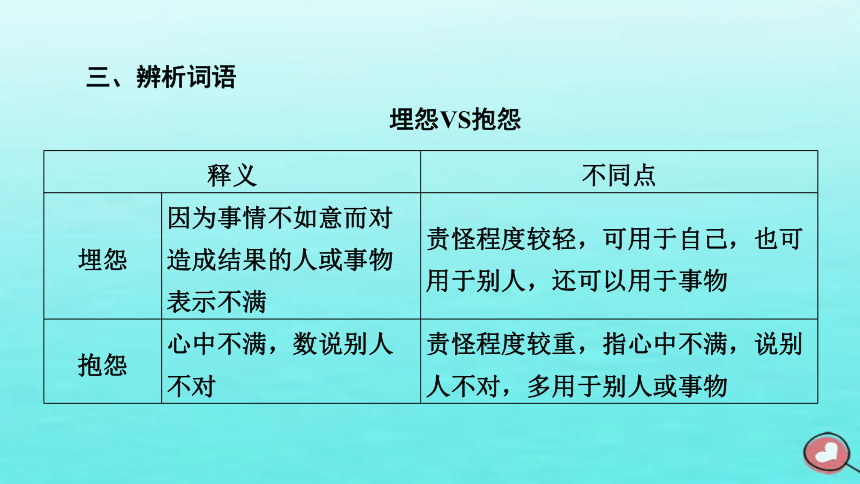

三、辨析词语

埋怨VS抱怨

释义 不同点

埋怨 因为事情不如意而对造成结果的人或事物表示不满 责怪程度较轻,可用于自己,也可用于别人,还可以用于事物

抱怨 心中不满,数说别人不对 责怪程度较重,指心中不满,说别人不对,多用于别人或事物

嘱咐VS嘱托

释义 相同点 不同点

嘱咐 告诉对方记住应该怎样,不应该怎样 都作动词,表示对人有所要求 侧重于劝勉、告诫、叮嘱,希望被叮嘱的人避恶趋善,避害趋利;语义较轻,适用于晚辈、平辈、友人

嘱托 托人(办事);托付 侧重于委托别人帮自己做某事,或实现某一心愿;语义较重,对象可以是晚辈、平辈、长辈

杳无音信VS泥牛入海

杳无音信 泥牛入海

指一点消息也没有,形容失去联系或没有方法联系 泥做的牛一入海中就会化掉。比喻一去不复返

点拨:“杳无音信”侧重于指没有音信,不一定不再回来;“泥牛入海”侧重于指一去不复返

四、识记成语

动地惊天:也作“惊天动地”。形容声音特别响亮;形容声势浩大或事业伟大。

顺水推船:也作“顺水推舟”。顺着水流的方向推船,比喻顺着某个趋势或某种方式说话办事。

即学即练

1.选一选(从下列各句后面提供的词语中选择一个恰当的词语填在横线处)

(1)时隔多年再回头看,当年的失败并没有什么不好,至少他把我摆在了一个我应该处于的位置。失败不可怕,可怕的是我们不够努力,却总是______老天不公。(埋怨·抱怨)

(2)会议要求,我们要始终牢记总书记殷切______,切实做到忠诚干净担当,沿着总书记指引的方向奋力前行,以优异成绩庆祝建党100周年。(嘱咐·嘱托)

抱怨

嘱托

2.判一判(判断下列各句中成语运用正误,错误的说明原因)

(1)张伯礼院士在北大演讲时说:“中华文化已经深深融入中国人民的骨子里和血液中,到了关键时刻迸发出的力量让人震撼,惊天动地,锐不可当!”( √ )

(2)区科协工作人员表示,防疫科普工作要因社区而“活”、因农村而“便”,真正做到顺水推舟、有的放矢、落地有声。( × 理由:“顺水推舟”比喻顺着某个趋势或某种方式说话办事,而语境指当地防疫科普“因农村而‘便’”,应该用“因地制宜”。 )

积累 文化传承与理解

元杂剧

1.折、楔子和本

杂剧剧本一般由四折一楔子构成,叙述一个完整的故事。折,是剧本情节的一个自然段落,每折用同一宫调的若干曲牌联成一个整套,须一韵到底。它的作用近似于现代话剧中的一幕,但不限于一时一地。楔子,只唱一二支曲子,一般放在剧本开头,对人物、故事进行简要的介绍或交代;也有一些放在折与折之间,是为了剧情的过渡或联络。

2.角色(行当)

角色与行当同义。元杂剧的角色有旦、末、净、杂四类。旦是女角,除了女主角正旦,还有小旦、贴旦(可省作“贴”,一般为丫鬟)、搽旦(不正派或邪恶的女人)等配角;末是男角,正末为男主角,外末、冲末等为男配角;净类角色似京剧的花脸,一般扮演性情恶劣、举动粗野的人物。杂是上述三类不能包括的杂角,例如卜儿(老年妇女)、徕儿(小厮)、孤(官员)、洁郎(和尚)、驾(皇帝)、邦老(盗匪)等。

3.曲词

曲词是杂剧的歌唱部分,由正末或正旦演唱,主要用以展示人物心理、抒发情感,有时也用来交代剧情,具有抒情兼叙事的双重功能。因为曲词采用的是曲牌体,即由一个个固定的曲调连缀而成的组歌,在剧中占有主导的地位,所以往往以此指代元杂剧,称为元曲。

杂剧剧曲的编排有一定的程式,四折戏用四个套数,每个套数都有固定的宫调,每个宫调下都有若干曲牌,每个曲牌都有一定的音乐旋律,与之配合的文辞也有一定的格式,即格律。

4.宾白

元杂剧中的道白,称为“宾白”。杂剧道白的样式很丰富,除了对白、自白,还有带云(歌唱中附带的说白)、背云(旁白)、内云(后台演员与前台演员的对话、呼应)等。

5.科范

科范一般简称“科”,在南戏中则称作“介”,或“科介”。元杂剧中的科,除了动作表演,还有其他两种指义。一是规定某种特殊的情感表演,如“做忖科”,即做沉思的样子。二是指某种特定的舞台音响效果,如《汉宫秋》中的“雁叫科”。

6.题目正名

元杂剧结尾有“题目正名”,用两句或四句对偶句总结全剧内容,交代剧名。它不是情节的组成部分,其功能在于宣传,可能在演出结束时由演员在下场前念出或写于戏报上。

探究 思维发展与提升

结构图示

《窦娥冤(节选)》通过描述窦娥因遭人诬陷而被斩,在临刑时诉冤发誓的故事,深刻地揭露和控诉了当时封建社会的腐朽和黑暗,愤怒地鞭挞了无心正法、草菅人命的封建统治者的罪恶,热情地歌颂了窦娥善良的品质和强烈地反抗精神。

主旨归纳

1.课文一开头的舞台说明对写窦娥“冤”有什么作用?

点拨:刽子手摇旗提刀,监斩官厉声吆喝,锣鼓声缓慢沉闷,舞台氛围阴森紧张,营造戏剧悲剧气氛。戏剧节奏紧张急促,凸显人物悲剧命运。

2.窦娥许下的三桩誓愿分别表现了她什么样的愿望?

点拨:①血溅白练——希望刑场上的人们能立刻了解她的冤屈;②六月飞雪——希望自己的冤屈会在上天得到反应;③亢旱三年——希望上天能够惩治邪恶。

任务探究

3.阅读全文,请说说你感受到了一个怎样的窦娥形象?

点拨:①“端正好” “滚绣球”中的窦娥:满腹的冤屈和怨恨,能看清自己身处一个黑白颠倒、是非不分的黑暗腐朽的社会,并愤怒指斥代表当时统治阶级的“天地”。从这里也可以看出窦娥有着不满现实、反抗现实的强烈地抗争精神。

②“叨叨令”中的请求不走前街走后街的窦娥:因忧心自己的婆婆看到自己被押赴法场而伤心,所以请求走后街,足见其心思细腻、心地善良柔软。而临行前说与婆婆的遗愿则让人悲痛落泪的同时又深感官府无心正法的腐败。

③“三桩誓愿”中的窦娥:满腔冤屈无处发泄,最后只得在法场上发誓愿来控诉这黑暗的非人间。窦娥的抗争精神由此可见一斑。

窦娥,她是一个心地善良、心思细腻、孝顺纯良、为顾惜婆婆而甘愿牺牲自己的弱小女子;同时,又是一个能看清自己所处的黑暗现实而不愿与黑暗妥协的刚强女子。可是这样有着美好品质的女子偏偏被毁掉了,这不能不说是她个人也是那个时代莫大的悲剧。

善良、孝顺、刚强、具有反抗精神。

4.【滚绣球】这支曲子表现了窦娥怎样的思想感情?用了哪些修辞手法?

点拨:这支曲子中,窦娥指斥鬼神,否定天地,这是对当时黑暗现实最猛烈、最尖锐的抨击,揭露了社会的严重不公,表现了她的觉醒意识和强烈地反抗精神。曲词运用呼告、对比、对偶、反问及反复等多种修辞手法,或质问,或慨叹,高亢激越,酣畅淋漓,且句式整齐,节奏鲜明,具有强烈地表达效果。

5.文中怎样体现了关汉卿戏剧“本色”的语言特色?

点拨:历来评论家都以“本色”二字概括关汉卿戏曲语言的特色,即语言通俗自然、朴实生动,符合剧中人物的身份和个性,能为展开剧情和刻画人物性格服务。特别是在剧作第三折中,指斥天地的场面高亢激越,冤气冲天,紧张急促;诀别婆婆的场面如泣如诉,哀婉凄惨,徐缓低回;发下三桩誓愿的场面感天动地,激荡如潮,慷慨激昂。这三个场面的描写,以质朴无华而富有韵味的语言,深刻地展示了人物的内心世界,逐层深入地刻画了人物性格。课文中的曲词,都不事雕琢,感情真切,精练优美,语言浅显而思想深邃。

6.窦娥是被昏聩的官吏屈打成招的,却在第三折【滚绣球】一曲里责骂天地,对此你是怎样理解的?

点拨:窦娥善良、本分,认为自己之所以屡遭不幸,很可能是因为前世做了错事,此生只有好好奉养婆婆,才能修得来世的幸福。她的心愿很卑微,可是流氓张驴儿破坏在前,昏官桃杌毁灭在后,他们联手剥夺了窦娥的生存权利,将她逼上了绝路。

表面上看,窦娥是在斥骂天地,其实暗含着对一整套用以维护人心、统治百姓的封建秩序的质问和斥骂。

但是,掌握不了自己命运的窦娥还是无法摆脱对天地鬼神的信任和仰赖,她仍相信自己的冤屈一定能感动天地,所以在临刑发誓愿时,她满心期盼天地能为她主持公道。咒骂、指责天地,最终却又不得不依靠天地申明自己的冤屈,这是窦娥命运的可悲之处,也是封建社会里老百姓呼告无门的普遍状况。

7.《窦娥冤》的“三桩誓愿”是不符合常理的,作者这样设置用意何在?并请谈谈窦娥的抗争精神意义有哪些?

点拨:设置不符合常理的“三桩誓愿”的用意:

①通过浪漫主义手法,借助想象和夸张来表达美好的愿望,是传统文学的习惯。②它着力表现主人公至死不屈的斗争精神,这种精神甚至产生了感动天地的力量。③三桩奇愿违背常理,但合乎人情,充分体现了人民伸张人间正义,杀尽贪官污吏,洗雪冤屈的良好意志与愿望。

窦娥抗争精神的意义:当每一个普通而弱小的个体在面对强大的黑暗邪恶势力的迫害时,都可以、都应该去强烈抗争,即使这抗争的代价很大甚至是生命的代价,但也绝不与黑暗邪恶势力妥协、退让。我们要让正义得到伸张、让邪恶得到惩治,窦娥就是这样,她的反抗鼓舞了所有被压迫、被损害、被侮辱的弱小者:人是有尊严的,是不应该苟活于世的,遇到不公,就应该起来反抗,至少要让世人看到、听到。同时,作者让我们懂得,很多时候文学作品本身就是反抗黑暗现实强有力的武器:它揭露黑暗,引人关注和反思,也引人猛醒和反抗。窦娥的抗争即如此。

延伸 审美鉴赏与创造

顽强的反抗

窦娥是一个不幸者,在她的身上集中了各种各样的不幸。她是一个顽强的反抗者,她不甘心屈从于现实的压迫,她坚信自己的死定会“感天动地”。窦娥不屈不挠的反抗精神更表现在她对死亡的不屈服和对官府的痛恨上。窦娥的眼里天地鬼神不再是不可侵犯的,她怀疑并且否定了天地鬼神的公正性和神圣性,对天地鬼神进行指责、怒骂。但是她孝顺,走后街,不走前街,怕婆婆看到自己赴刑场伤心,临刑前安慰婆婆。

【运用方向】 反抗精神 不幸 不屈不挠 抗争 孝

素材提炼

话题1:坚强

不管是倚绝壁而生的松柏,还是岩缝里细微的小草,也不管是隐忍柔弱的羔羊,他们都在直接或间接地彰显着坚强。大自然在昭示着坚强,人类更以不同的角度来诠释着坚强。窦娥是坚强的,她敢于痛骂无心正法的官吏,她敢于痛骂代表至高无上权力的天地鬼神。黑暗的世道扼杀了她,可我们却分明感受到了她灵魂的力量。坚强,是身处逆境人的心灵灯塔。造物主给了他们极大的不公,但坚强却点燃了他们心灵的希望之火。

课外链接

话题2:控诉

窦娥的身世是人们所熟知的。这个饱经风霜的善良的劳动妇女,在封建社会的重重压榨之下,受尽了折磨凌辱。她为了解救父亲,以身抵债;又为了使婆婆免遭拷打,承担下莫须有罪名,无辜被判处死刑。这时,她被押到了刑场,怀着极度痛苦、委屈、激愤之情,放声疾呼,诅天咒地,用激烈的言辞来控诉封建社会的罪恶和黑暗。

这几段曲词饱含着被压迫者的血与泪,它唱出了一个屈死者的内心愤懑与满腔怨恨,拨响了心弦的最强音。突出的一点是,直接呼叫着当时被统治阶级视为至高无上的“天”与“地”,倾泻自己不平的情感:指控它们“不辨清浊”“怕硬欺软”“不分好歹”“错勘贤愚”,判定它们“难为地”“枉做天”!真正的被告理应就是皇天后土。主人公的情感宣泄得酣畅尽致,在貌似威严的对立面前面,她的形象显得愈加高大、正气凛凛,引起读者和观众感情上的强烈共鸣。

话题3:抗争

你是那黑暗空间里的一丝素白,却始终逃脱不了被玷污的命运;你是那浑浊天地间的一缕轻逸,却最终被浑浊包裹着结束。你是那丑陋官场中挣扎的刚烈女子,却还是摆脱不了无情的玩弄。于是你怨气冲天,高声指控。地,是不分好歹;天,是错勘贤愚。那一腔怨气在瞬间喷发,震惊了天地,怎知浮云也为你阴,悲风也为你旋。而你至死不渝的抗争终于将三桩誓愿一一引出。“血溅白练”诉你奇,“六月飞雪”道你冤,“亢旱三年”遗你恨。当这些都应验了以后,没有人知道你的灵魂又飘到了哪里。历史,又多了一个悲剧的故事;天空,又响过了一个女子的哀怨。

话题4:弱势群体

由于身份、地位、家庭、金钱、权势、年龄、体力、性别等方面的差异,人和人之间实际上是不可能真正平等的,所以在任何一个社会里,总是存在着一个相对弱势的群体,他们需要更多的帮助和依靠。同时一个社会里也必然有所谓好人、坏人之分,强势群体里有好人,弱势群体里也有坏人,一个人的好坏跟他所处的社会地位没有必然的联系,有些人天性善良,另一些人则相反。如何衡量一个社会是否健康、合理和正常?那就看这个社会有没有形成一套严密的制度来保护那些弱小者、善良者,制约那些强横者,惩罚那些邪恶者,而不是要求这个社会没有坏人。

如果这个制度不分好歹、错勘贤愚、怕硬欺软、顺水推船,从而造成“为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延”这样一个清浊不辨、是非颠倒、善恶错位、真假难分的世界,那这个社会就是丑恶的和应该被诅咒的。生活在这个社会里的人,尤其是弱小者,就担惊受怕、谨小慎微,只能蜷曲在角落里苟且偷生。这样的生活就没有安全感和尊严感,就活得委琐、卑贱,生命就失去了活力和激情。

我们天天讲文明,天天讲人权,一个社会的文明程度以及人权状况的一个主要参照点就是弱势群体在这个社会中的地位和生活状态。在我们生活的当今时代,我们的党和政府完完全全把百姓放在心上,更把弱势群体放在心上。民心工程、惠民工程、法律救援、社会福利救济、残疾人生活保障工程……一项项举措,一项项方针,保障了弱势群体的经济地位,更保障了他们的社会地位,我们能生活在这个文明、平等的时代,便是我们最大的幸福。

关汉卿,一颗响当当的铜豌豆

瑶台望月

你从关公故里昂首走来,你从窦娥之冤流泪走来;你从瓦肆街头哀叹走来,你是梨花园中的“曲圣”,你是文明古国的“莎翁”,你是捻杂剧的班头,你是“驱梨园领袖,总编修帅首”(推进梨园发展的领袖,统领剧作家中的第一人),与马致远、白朴、郑光祖并称为“元曲四大家”。

你更是一颗响当当的铜豌豆!

美文赏读

你博学多才,风流倜傥,吟诗、吹箫、弹琴、舞蹈、下棋、打猎无所不通。你北漂在元大都,本应求取功名,造福苍生,但那是一个穷兵黩武的马上民族,“只识弯弓射大雕”。歧视汉人,仇视文化,废黜科举,撤走了社会底层优秀文人登向理想的天梯,断送了多少读书人的梦想,尤其是汉族文人寒窗苦读的梦想。灰心绝望,苦不堪言,读书人沦落到“八娼九儒十丐”的悲惨地步。一个文人不如娼妓的朝代,有何留恋? 那些郁郁不得志的读书人不得不栖身于农舍、田间,混迹于长街、陋巷,淹没于青楼、行院。

他们就像一群失宠于父母的孩子,于是就选择自暴自弃的颓废生活来发泄对社会的不满,“既功名不入凌烟阁,放疏狂落落陀陀”“苍天负我,我负苍天”!既然“天公放我平生假”,那我就只好“剪裁冰雪,追陪风月,管领莺花”!既然“这壁挡住贤路,那壁又挡住仕途”,那我也就只好“往那烟花儿道上走”! 你曾自称“普天下郎君领袖,盖世界浪子班头”,但你并未彻底绝望。你悬壶济世,走街串巷,敏感忧伤的眼睛,目睹了那官府草菅人命。蒙受不白之冤的朱晓兰,被如狼似虎的衙役,押往刑场。

那凄惨的“冤枉”声,一声高过一声……你的心在流血,你握紧了拳头,你咬紧了牙齿,“我该怎么办?”你反复地扪心自问:“难道我当真只能救得人家的伤风咳嗽吗?” “贤的不一定是他,愚的也不一定是我,我们就是要争,就是要把贤愚是非争个明白。”从“争什么”到“争个明白”,你觉醒了!彻底觉醒了!在庙堂之外的天地里觅得知音,在戏台粉墨中如鱼得水,在文字里“打家劫舍、替天行道”,为市井小民、红粉歌女树碑立传、描言写心,用情写尽世态炎凉,向酷虐的黑暗现实开战,为无辜百姓们呐喊……

大凡历史上的文学艺术家有两种:一种是因为逢迎时势而得名;一种是因为直面现实有一身骨德而留声。你狂傲倔强地表示:“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响当当的一粒铜豌豆。”

你“一管笔在手,敢与孙吴斗”,充满血肉之感的笔触,诉说着社会民众的困苦与无奈。一腔悲悯的情怀,倾洒在《窦娥冤》:“为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船!地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”窦娥的责天问地,真是凄凄惨惨戚戚,令人扼腕叹息!这不正是你义愤填膺的呐喊?不正是你酣畅淋漓的痛骂?

笔不就是你的刀吗?你在剧本中骂过杨衙内、骂过葛彪、骂过鲁斋郎,看过戏的都跟着一起痛恨这些不明道德、陷害良善、鱼肉百姓的人。

你将“编杂剧”作为自己一生的理想。你蘸着血泪,和着怨气,以磅礴的才思,拔山扛鼎的笔力,摧枯拉朽的批判威力,为最底层的女性伸张正义。你笔下的女性既非白居易笔下的弃妇悲鸣,又非辛弃疾笔下的“红袖揾英雄泪”,更非屈原的香草美人伴君王……一位位有着鲜明个性的女性:窦娥、妓女赵盼儿、杜蕊娘、少女王瑞兰、寡妇谭记儿、婢女燕燕……

不管是年轻的,还是年老的,也不管是身高位尊,还是身卑位贱,在你辛辣雄放的笔下形神毕肖、风姿绰约、熠熠生辉! 真庆幸,你有一位红颜知己——珠帘秀,一位当红的歌伎。姿色虽说不是倾城倾国,但风姿绰约、能诗善曲、歌喉清婉。一个是砚田笔耕,佳作频出的戏曲巨匠;一个是技压群芳,独步当今的表演明星,情投意合,志趣相同。“只要你敢写,我就敢演!”这是怎样的一种情怀!当《窦娥冤》公演时,窦娥的冤魂唱道:“将滥官污吏都杀坏,与天子分忧,万民除害。”观众高声呼应,要“为万民除害”。这出戏激励着台下的观众,也激怒了阿合马这样的贪官酷吏。阿合马下令:“不改不能演,演,要你们的脑袋!”威胁利诱,软硬兼施。

“不要脑袋就都不要吧!”

你与珠帘秀互相鼓舞。《窦娥冤》一字未改,仍旧上演,阿合马恼羞成怒,立即禁演。你与珠帘秀双双锒铛入狱……一道亮丽的血色,映照天地,存留人间。将碧血,写忠烈,做厉鬼,除逆贼。这血啊,化作黄河扬子浪千叠,长与英雄共魂魄!强似写佳人绣户描花叶,学士锦袍趋殿阙,浪子朱窗弄风月,虽留得绮词丽语满江湖,怎及得傲干奇枝斗霜雪?念我汉卿啊,读诗书,破万册,写杂剧,过半百,这些年风云改变山河色,珠帘卷处人愁绝,都只为一曲《窦娥冤》,俺与她双沥苌弘血。差胜那孤月自圆缺,孤灯自明灭;

坐时节共对半窗云,行时节相应一身铁;各有这气比长虹壮,哪有那泪时寒波咽!提什么黄泉无店宿忠魂,争说道青山有幸埋芳洁。俺与你发不同青心同热,生不同床死同穴。待来年遍地杜鹃开,看风前汉卿四姐双飞蝶。相永好,不言别! 庆幸历史创造了关汉卿,更感谢田汉先生于缠绵爱海中,掬出这捧血色艳美的人间恋情,铸造出粉蝶如铁的《蝶双飞》。长歌当哭,柔情如练。铜豌豆,一身正气数风流,风流更是伟丈夫!

(有删改)

【点评】 这篇文章,大气磅礴,语言流畅。文章开头运用了两组排比句,既介绍了关汉卿一生的主要成就,又增强了语言的气势。文章多处引用作品中的原句,评价关汉卿,既有文采,又有说服力。关汉卿深入民间,了解并体会老百姓的疾苦,同情百姓,帮百姓说话,替百姓办事,为老百姓伸张正义,像孟子那样“与民同乐”。关汉卿的许多作品热情讴歌劳动人民的反抗斗争,可以说他就是“中国的莎士比亚”。

概括精要

关汉卿杂剧的语言,是在人民大众口语基础上提炼加工的文学语言,清新质朴,通俗自然,明白如话,大量地使用方言、俗语、谚语、成语,“不工而工”,很少典故的堆砌和字句的雕琢,适合于舞台演出,易为广大群众所接受。

诗歌是语言的艺术,诗歌丰富的思想感情,优美的意境都是通过语言来表现的,这就要求古代诗歌语言精炼、含蓄、富于形象感和感染力。鉴赏诗歌的语言就是要求考生了解诗歌语言的这些特点,并在此基础上调动想象、联想、比较等多种方法,进一步领悟诗歌的精妙之处。语言的鉴赏品味常常是诗歌鉴赏的考查重点,考查思想感情的题也往往是由语言点切入。

聚焦高考

归纳方法

赏析古诗词富有表现力的语言“四看”

一看字词是否传神。

所谓“传神”就是要分析词语在诗歌中所表现出来的凝练传神、鲜明生动的特点。特别要注重对动词、形容词、副词的咀嚼。在鉴字赏词中要学会结合语境去揣摩词语的生动形象、凝练传神,进而体会词语在全句或整篇中的表达效果。

二看字词是否表情。

所谓“表情”就是要分析词语所传达出来的情感意向。诗歌语言既注重生动形象、凝练传神,更注重借助动词、形容词、副词来表情达意。要善于结合全诗来揣摩诗人所要表达的情感意愿。

三看字词是否造境。

所谓“造境”就是利用词语的凝练与含蓄来营造诗歌的意境。古人写诗很讲究意境,而词的妙用就能给全诗创造美好的意境。

四看字词是否显性。

所谓“显性”就是词语能凸显人物的性格特征。

精练好题

(2019·全国卷Ⅲ)阅读下面这首唐诗,完成1、2题。

插田歌(节选)

刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

1.下列对本诗的赏析,不正确的一项是 ( )

A.诗歌以花鸟发端,通过简练的笔触,勾勒出一幅意趣盎然的美丽画面。

B.诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现。

C.诗中写到了农父农妇的衣着,白裙绿衣映照绿苗白水,色调分外和谐。

D.诗的七、八两句通过听觉描写,表现农民们的劳动场面以及愉悦心情。

【解析】 “白水光参差”的“参差”在这里是形容稻田水光闪烁,明暗不定,并非田埂“时隐时现”。

B

2.与《酬乐天扬州初逢席上见赠》相比,这几句诗的语言风格有什么不同?

答:(示例)①《酬乐天扬州初逢席上见赠》对仗工稳,用典精当,语言雅丽平整;②这几句诗则采用了民歌俚曲的表现手法描写田野风光和劳动场景,语言通俗浅显,清新流畅。

第二单元

学习目标

1.知识拓展与延伸:了解作家作品,初步熟悉元杂剧的特点,掌握元杂剧相关知识。

2.语言建构与运用:反复诵读、揣摩经典唱段,鉴赏个性化的人物语言,体会戏曲语言的抒情性和音韵美。理清情节结构,把握剧作内容。

3.审美鉴赏与创造:赏析戏剧通过唱词、科白刻画人物形象、展开矛盾冲突的写作技巧以及浪漫主义艺术表现手法。分析经典唱段,体会窦娥的复杂情感。

4.文化传承与理解:通过窦娥冤这一历史冤案,认识元代社会的黑暗和统治者的残暴,了解当时尖锐的阶级矛盾。

学习情境

鲁迅先生说:“悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看。”《祝福》展示了一位勤劳、善良的女性祥林嫂被毁灭的过程,显示了封建礼教的罪恶。

“即列之于世界大悲剧中,亦无愧色”(王国维语)的古典悲剧精品《窦娥冤》则展示了一位精神高尚的善良女性窦娥被毁灭的过程。

有价值而被毁灭是令人痛苦的,那窦娥究竟犯了何法要被毁灭呢?让我们通过本文来认识当时的社会现实。

4.窦娥冤(节选)

积累 文化传承与理解

探究 思维发展与提升

延伸 审美鉴赏与创造

预习 语言建构与运用

预习 语言建构与运用

1.作者作品

关汉卿(约1230—约1300),号已斋叟。金末元初大都(今北京)人。他是元代杂剧的代表作家,与马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”,并居“元曲四大家”之首。关汉卿一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。他的戏曲作品题材广泛,大多揭露了封建统治的黑暗腐败,表现了古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和反抗斗争,人物性格鲜明,结构完整,情节生动,语言本色而精练,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响。

课前预习

关汉卿一生创作杂剧六十多种,大都散失。其中《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《鲁斋郎》《拜月亭》《调风月》《单刀会》等,是他的代表作。

2.了解背景

关汉卿生活在元代,当时的统治者实行民族分化的种族歧视政策。他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。劳动人民与统治者之间的阶级矛盾,是元代社会的主要矛盾。杂剧《窦娥冤》反映的就是元代社会的黑暗现实。

《窦娥冤》取材于“东海孝妇”的故事。《汉书·于定国传》记载:“东海有孝妇,少寡,亡子,养姑甚谨,姑欲嫁之,终不肯。姑谓邻人曰:‘孝妇事我勤苦,哀其亡子守寡。我老,久累丁壮,奈何?’其后姑自经死,姑女告吏:‘妇杀我母。’吏捕孝妇,孝妇辞不杀姑。吏验治,孝妇自诬服。具狱上府,于公以为此妇养姑十余年,以孝闻,必不杀也。太守不听,于公争之,弗能得,乃抱其具狱,哭于府上,因辞疾去。太守竟论杀孝妇。郡中枯旱三年。”关汉卿在这个故事的基础上,结合元代的社会现实,创作了《窦娥冤》这部著名的悲剧。经过关汉卿的改造和创作,《窦娥冤》已不再是民间传说中“东海孝妇”的故事的翻版,而是一部深刻反映元代社会现实的著名悲剧。

一、读准字音

盗跖( zhí ) 错勘( kān )

前合后偃( yǎn ) 亲眷( juàn )

瀽( jiǎn )不了 罪愆( qiān )

基础梳理

三、辨析词语

埋怨VS抱怨

释义 不同点

埋怨 因为事情不如意而对造成结果的人或事物表示不满 责怪程度较轻,可用于自己,也可用于别人,还可以用于事物

抱怨 心中不满,数说别人不对 责怪程度较重,指心中不满,说别人不对,多用于别人或事物

嘱咐VS嘱托

释义 相同点 不同点

嘱咐 告诉对方记住应该怎样,不应该怎样 都作动词,表示对人有所要求 侧重于劝勉、告诫、叮嘱,希望被叮嘱的人避恶趋善,避害趋利;语义较轻,适用于晚辈、平辈、友人

嘱托 托人(办事);托付 侧重于委托别人帮自己做某事,或实现某一心愿;语义较重,对象可以是晚辈、平辈、长辈

杳无音信VS泥牛入海

杳无音信 泥牛入海

指一点消息也没有,形容失去联系或没有方法联系 泥做的牛一入海中就会化掉。比喻一去不复返

点拨:“杳无音信”侧重于指没有音信,不一定不再回来;“泥牛入海”侧重于指一去不复返

四、识记成语

动地惊天:也作“惊天动地”。形容声音特别响亮;形容声势浩大或事业伟大。

顺水推船:也作“顺水推舟”。顺着水流的方向推船,比喻顺着某个趋势或某种方式说话办事。

即学即练

1.选一选(从下列各句后面提供的词语中选择一个恰当的词语填在横线处)

(1)时隔多年再回头看,当年的失败并没有什么不好,至少他把我摆在了一个我应该处于的位置。失败不可怕,可怕的是我们不够努力,却总是______老天不公。(埋怨·抱怨)

(2)会议要求,我们要始终牢记总书记殷切______,切实做到忠诚干净担当,沿着总书记指引的方向奋力前行,以优异成绩庆祝建党100周年。(嘱咐·嘱托)

抱怨

嘱托

2.判一判(判断下列各句中成语运用正误,错误的说明原因)

(1)张伯礼院士在北大演讲时说:“中华文化已经深深融入中国人民的骨子里和血液中,到了关键时刻迸发出的力量让人震撼,惊天动地,锐不可当!”( √ )

(2)区科协工作人员表示,防疫科普工作要因社区而“活”、因农村而“便”,真正做到顺水推舟、有的放矢、落地有声。( × 理由:“顺水推舟”比喻顺着某个趋势或某种方式说话办事,而语境指当地防疫科普“因农村而‘便’”,应该用“因地制宜”。 )

积累 文化传承与理解

元杂剧

1.折、楔子和本

杂剧剧本一般由四折一楔子构成,叙述一个完整的故事。折,是剧本情节的一个自然段落,每折用同一宫调的若干曲牌联成一个整套,须一韵到底。它的作用近似于现代话剧中的一幕,但不限于一时一地。楔子,只唱一二支曲子,一般放在剧本开头,对人物、故事进行简要的介绍或交代;也有一些放在折与折之间,是为了剧情的过渡或联络。

2.角色(行当)

角色与行当同义。元杂剧的角色有旦、末、净、杂四类。旦是女角,除了女主角正旦,还有小旦、贴旦(可省作“贴”,一般为丫鬟)、搽旦(不正派或邪恶的女人)等配角;末是男角,正末为男主角,外末、冲末等为男配角;净类角色似京剧的花脸,一般扮演性情恶劣、举动粗野的人物。杂是上述三类不能包括的杂角,例如卜儿(老年妇女)、徕儿(小厮)、孤(官员)、洁郎(和尚)、驾(皇帝)、邦老(盗匪)等。

3.曲词

曲词是杂剧的歌唱部分,由正末或正旦演唱,主要用以展示人物心理、抒发情感,有时也用来交代剧情,具有抒情兼叙事的双重功能。因为曲词采用的是曲牌体,即由一个个固定的曲调连缀而成的组歌,在剧中占有主导的地位,所以往往以此指代元杂剧,称为元曲。

杂剧剧曲的编排有一定的程式,四折戏用四个套数,每个套数都有固定的宫调,每个宫调下都有若干曲牌,每个曲牌都有一定的音乐旋律,与之配合的文辞也有一定的格式,即格律。

4.宾白

元杂剧中的道白,称为“宾白”。杂剧道白的样式很丰富,除了对白、自白,还有带云(歌唱中附带的说白)、背云(旁白)、内云(后台演员与前台演员的对话、呼应)等。

5.科范

科范一般简称“科”,在南戏中则称作“介”,或“科介”。元杂剧中的科,除了动作表演,还有其他两种指义。一是规定某种特殊的情感表演,如“做忖科”,即做沉思的样子。二是指某种特定的舞台音响效果,如《汉宫秋》中的“雁叫科”。

6.题目正名

元杂剧结尾有“题目正名”,用两句或四句对偶句总结全剧内容,交代剧名。它不是情节的组成部分,其功能在于宣传,可能在演出结束时由演员在下场前念出或写于戏报上。

探究 思维发展与提升

结构图示

《窦娥冤(节选)》通过描述窦娥因遭人诬陷而被斩,在临刑时诉冤发誓的故事,深刻地揭露和控诉了当时封建社会的腐朽和黑暗,愤怒地鞭挞了无心正法、草菅人命的封建统治者的罪恶,热情地歌颂了窦娥善良的品质和强烈地反抗精神。

主旨归纳

1.课文一开头的舞台说明对写窦娥“冤”有什么作用?

点拨:刽子手摇旗提刀,监斩官厉声吆喝,锣鼓声缓慢沉闷,舞台氛围阴森紧张,营造戏剧悲剧气氛。戏剧节奏紧张急促,凸显人物悲剧命运。

2.窦娥许下的三桩誓愿分别表现了她什么样的愿望?

点拨:①血溅白练——希望刑场上的人们能立刻了解她的冤屈;②六月飞雪——希望自己的冤屈会在上天得到反应;③亢旱三年——希望上天能够惩治邪恶。

任务探究

3.阅读全文,请说说你感受到了一个怎样的窦娥形象?

点拨:①“端正好” “滚绣球”中的窦娥:满腹的冤屈和怨恨,能看清自己身处一个黑白颠倒、是非不分的黑暗腐朽的社会,并愤怒指斥代表当时统治阶级的“天地”。从这里也可以看出窦娥有着不满现实、反抗现实的强烈地抗争精神。

②“叨叨令”中的请求不走前街走后街的窦娥:因忧心自己的婆婆看到自己被押赴法场而伤心,所以请求走后街,足见其心思细腻、心地善良柔软。而临行前说与婆婆的遗愿则让人悲痛落泪的同时又深感官府无心正法的腐败。

③“三桩誓愿”中的窦娥:满腔冤屈无处发泄,最后只得在法场上发誓愿来控诉这黑暗的非人间。窦娥的抗争精神由此可见一斑。

窦娥,她是一个心地善良、心思细腻、孝顺纯良、为顾惜婆婆而甘愿牺牲自己的弱小女子;同时,又是一个能看清自己所处的黑暗现实而不愿与黑暗妥协的刚强女子。可是这样有着美好品质的女子偏偏被毁掉了,这不能不说是她个人也是那个时代莫大的悲剧。

善良、孝顺、刚强、具有反抗精神。

4.【滚绣球】这支曲子表现了窦娥怎样的思想感情?用了哪些修辞手法?

点拨:这支曲子中,窦娥指斥鬼神,否定天地,这是对当时黑暗现实最猛烈、最尖锐的抨击,揭露了社会的严重不公,表现了她的觉醒意识和强烈地反抗精神。曲词运用呼告、对比、对偶、反问及反复等多种修辞手法,或质问,或慨叹,高亢激越,酣畅淋漓,且句式整齐,节奏鲜明,具有强烈地表达效果。

5.文中怎样体现了关汉卿戏剧“本色”的语言特色?

点拨:历来评论家都以“本色”二字概括关汉卿戏曲语言的特色,即语言通俗自然、朴实生动,符合剧中人物的身份和个性,能为展开剧情和刻画人物性格服务。特别是在剧作第三折中,指斥天地的场面高亢激越,冤气冲天,紧张急促;诀别婆婆的场面如泣如诉,哀婉凄惨,徐缓低回;发下三桩誓愿的场面感天动地,激荡如潮,慷慨激昂。这三个场面的描写,以质朴无华而富有韵味的语言,深刻地展示了人物的内心世界,逐层深入地刻画了人物性格。课文中的曲词,都不事雕琢,感情真切,精练优美,语言浅显而思想深邃。

6.窦娥是被昏聩的官吏屈打成招的,却在第三折【滚绣球】一曲里责骂天地,对此你是怎样理解的?

点拨:窦娥善良、本分,认为自己之所以屡遭不幸,很可能是因为前世做了错事,此生只有好好奉养婆婆,才能修得来世的幸福。她的心愿很卑微,可是流氓张驴儿破坏在前,昏官桃杌毁灭在后,他们联手剥夺了窦娥的生存权利,将她逼上了绝路。

表面上看,窦娥是在斥骂天地,其实暗含着对一整套用以维护人心、统治百姓的封建秩序的质问和斥骂。

但是,掌握不了自己命运的窦娥还是无法摆脱对天地鬼神的信任和仰赖,她仍相信自己的冤屈一定能感动天地,所以在临刑发誓愿时,她满心期盼天地能为她主持公道。咒骂、指责天地,最终却又不得不依靠天地申明自己的冤屈,这是窦娥命运的可悲之处,也是封建社会里老百姓呼告无门的普遍状况。

7.《窦娥冤》的“三桩誓愿”是不符合常理的,作者这样设置用意何在?并请谈谈窦娥的抗争精神意义有哪些?

点拨:设置不符合常理的“三桩誓愿”的用意:

①通过浪漫主义手法,借助想象和夸张来表达美好的愿望,是传统文学的习惯。②它着力表现主人公至死不屈的斗争精神,这种精神甚至产生了感动天地的力量。③三桩奇愿违背常理,但合乎人情,充分体现了人民伸张人间正义,杀尽贪官污吏,洗雪冤屈的良好意志与愿望。

窦娥抗争精神的意义:当每一个普通而弱小的个体在面对强大的黑暗邪恶势力的迫害时,都可以、都应该去强烈抗争,即使这抗争的代价很大甚至是生命的代价,但也绝不与黑暗邪恶势力妥协、退让。我们要让正义得到伸张、让邪恶得到惩治,窦娥就是这样,她的反抗鼓舞了所有被压迫、被损害、被侮辱的弱小者:人是有尊严的,是不应该苟活于世的,遇到不公,就应该起来反抗,至少要让世人看到、听到。同时,作者让我们懂得,很多时候文学作品本身就是反抗黑暗现实强有力的武器:它揭露黑暗,引人关注和反思,也引人猛醒和反抗。窦娥的抗争即如此。

延伸 审美鉴赏与创造

顽强的反抗

窦娥是一个不幸者,在她的身上集中了各种各样的不幸。她是一个顽强的反抗者,她不甘心屈从于现实的压迫,她坚信自己的死定会“感天动地”。窦娥不屈不挠的反抗精神更表现在她对死亡的不屈服和对官府的痛恨上。窦娥的眼里天地鬼神不再是不可侵犯的,她怀疑并且否定了天地鬼神的公正性和神圣性,对天地鬼神进行指责、怒骂。但是她孝顺,走后街,不走前街,怕婆婆看到自己赴刑场伤心,临刑前安慰婆婆。

【运用方向】 反抗精神 不幸 不屈不挠 抗争 孝

素材提炼

话题1:坚强

不管是倚绝壁而生的松柏,还是岩缝里细微的小草,也不管是隐忍柔弱的羔羊,他们都在直接或间接地彰显着坚强。大自然在昭示着坚强,人类更以不同的角度来诠释着坚强。窦娥是坚强的,她敢于痛骂无心正法的官吏,她敢于痛骂代表至高无上权力的天地鬼神。黑暗的世道扼杀了她,可我们却分明感受到了她灵魂的力量。坚强,是身处逆境人的心灵灯塔。造物主给了他们极大的不公,但坚强却点燃了他们心灵的希望之火。

课外链接

话题2:控诉

窦娥的身世是人们所熟知的。这个饱经风霜的善良的劳动妇女,在封建社会的重重压榨之下,受尽了折磨凌辱。她为了解救父亲,以身抵债;又为了使婆婆免遭拷打,承担下莫须有罪名,无辜被判处死刑。这时,她被押到了刑场,怀着极度痛苦、委屈、激愤之情,放声疾呼,诅天咒地,用激烈的言辞来控诉封建社会的罪恶和黑暗。

这几段曲词饱含着被压迫者的血与泪,它唱出了一个屈死者的内心愤懑与满腔怨恨,拨响了心弦的最强音。突出的一点是,直接呼叫着当时被统治阶级视为至高无上的“天”与“地”,倾泻自己不平的情感:指控它们“不辨清浊”“怕硬欺软”“不分好歹”“错勘贤愚”,判定它们“难为地”“枉做天”!真正的被告理应就是皇天后土。主人公的情感宣泄得酣畅尽致,在貌似威严的对立面前面,她的形象显得愈加高大、正气凛凛,引起读者和观众感情上的强烈共鸣。

话题3:抗争

你是那黑暗空间里的一丝素白,却始终逃脱不了被玷污的命运;你是那浑浊天地间的一缕轻逸,却最终被浑浊包裹着结束。你是那丑陋官场中挣扎的刚烈女子,却还是摆脱不了无情的玩弄。于是你怨气冲天,高声指控。地,是不分好歹;天,是错勘贤愚。那一腔怨气在瞬间喷发,震惊了天地,怎知浮云也为你阴,悲风也为你旋。而你至死不渝的抗争终于将三桩誓愿一一引出。“血溅白练”诉你奇,“六月飞雪”道你冤,“亢旱三年”遗你恨。当这些都应验了以后,没有人知道你的灵魂又飘到了哪里。历史,又多了一个悲剧的故事;天空,又响过了一个女子的哀怨。

话题4:弱势群体

由于身份、地位、家庭、金钱、权势、年龄、体力、性别等方面的差异,人和人之间实际上是不可能真正平等的,所以在任何一个社会里,总是存在着一个相对弱势的群体,他们需要更多的帮助和依靠。同时一个社会里也必然有所谓好人、坏人之分,强势群体里有好人,弱势群体里也有坏人,一个人的好坏跟他所处的社会地位没有必然的联系,有些人天性善良,另一些人则相反。如何衡量一个社会是否健康、合理和正常?那就看这个社会有没有形成一套严密的制度来保护那些弱小者、善良者,制约那些强横者,惩罚那些邪恶者,而不是要求这个社会没有坏人。

如果这个制度不分好歹、错勘贤愚、怕硬欺软、顺水推船,从而造成“为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延”这样一个清浊不辨、是非颠倒、善恶错位、真假难分的世界,那这个社会就是丑恶的和应该被诅咒的。生活在这个社会里的人,尤其是弱小者,就担惊受怕、谨小慎微,只能蜷曲在角落里苟且偷生。这样的生活就没有安全感和尊严感,就活得委琐、卑贱,生命就失去了活力和激情。

我们天天讲文明,天天讲人权,一个社会的文明程度以及人权状况的一个主要参照点就是弱势群体在这个社会中的地位和生活状态。在我们生活的当今时代,我们的党和政府完完全全把百姓放在心上,更把弱势群体放在心上。民心工程、惠民工程、法律救援、社会福利救济、残疾人生活保障工程……一项项举措,一项项方针,保障了弱势群体的经济地位,更保障了他们的社会地位,我们能生活在这个文明、平等的时代,便是我们最大的幸福。

关汉卿,一颗响当当的铜豌豆

瑶台望月

你从关公故里昂首走来,你从窦娥之冤流泪走来;你从瓦肆街头哀叹走来,你是梨花园中的“曲圣”,你是文明古国的“莎翁”,你是捻杂剧的班头,你是“驱梨园领袖,总编修帅首”(推进梨园发展的领袖,统领剧作家中的第一人),与马致远、白朴、郑光祖并称为“元曲四大家”。

你更是一颗响当当的铜豌豆!

美文赏读

你博学多才,风流倜傥,吟诗、吹箫、弹琴、舞蹈、下棋、打猎无所不通。你北漂在元大都,本应求取功名,造福苍生,但那是一个穷兵黩武的马上民族,“只识弯弓射大雕”。歧视汉人,仇视文化,废黜科举,撤走了社会底层优秀文人登向理想的天梯,断送了多少读书人的梦想,尤其是汉族文人寒窗苦读的梦想。灰心绝望,苦不堪言,读书人沦落到“八娼九儒十丐”的悲惨地步。一个文人不如娼妓的朝代,有何留恋? 那些郁郁不得志的读书人不得不栖身于农舍、田间,混迹于长街、陋巷,淹没于青楼、行院。

他们就像一群失宠于父母的孩子,于是就选择自暴自弃的颓废生活来发泄对社会的不满,“既功名不入凌烟阁,放疏狂落落陀陀”“苍天负我,我负苍天”!既然“天公放我平生假”,那我就只好“剪裁冰雪,追陪风月,管领莺花”!既然“这壁挡住贤路,那壁又挡住仕途”,那我也就只好“往那烟花儿道上走”! 你曾自称“普天下郎君领袖,盖世界浪子班头”,但你并未彻底绝望。你悬壶济世,走街串巷,敏感忧伤的眼睛,目睹了那官府草菅人命。蒙受不白之冤的朱晓兰,被如狼似虎的衙役,押往刑场。

那凄惨的“冤枉”声,一声高过一声……你的心在流血,你握紧了拳头,你咬紧了牙齿,“我该怎么办?”你反复地扪心自问:“难道我当真只能救得人家的伤风咳嗽吗?” “贤的不一定是他,愚的也不一定是我,我们就是要争,就是要把贤愚是非争个明白。”从“争什么”到“争个明白”,你觉醒了!彻底觉醒了!在庙堂之外的天地里觅得知音,在戏台粉墨中如鱼得水,在文字里“打家劫舍、替天行道”,为市井小民、红粉歌女树碑立传、描言写心,用情写尽世态炎凉,向酷虐的黑暗现实开战,为无辜百姓们呐喊……

大凡历史上的文学艺术家有两种:一种是因为逢迎时势而得名;一种是因为直面现实有一身骨德而留声。你狂傲倔强地表示:“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响当当的一粒铜豌豆。”

你“一管笔在手,敢与孙吴斗”,充满血肉之感的笔触,诉说着社会民众的困苦与无奈。一腔悲悯的情怀,倾洒在《窦娥冤》:“为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船!地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”窦娥的责天问地,真是凄凄惨惨戚戚,令人扼腕叹息!这不正是你义愤填膺的呐喊?不正是你酣畅淋漓的痛骂?

笔不就是你的刀吗?你在剧本中骂过杨衙内、骂过葛彪、骂过鲁斋郎,看过戏的都跟着一起痛恨这些不明道德、陷害良善、鱼肉百姓的人。

你将“编杂剧”作为自己一生的理想。你蘸着血泪,和着怨气,以磅礴的才思,拔山扛鼎的笔力,摧枯拉朽的批判威力,为最底层的女性伸张正义。你笔下的女性既非白居易笔下的弃妇悲鸣,又非辛弃疾笔下的“红袖揾英雄泪”,更非屈原的香草美人伴君王……一位位有着鲜明个性的女性:窦娥、妓女赵盼儿、杜蕊娘、少女王瑞兰、寡妇谭记儿、婢女燕燕……

不管是年轻的,还是年老的,也不管是身高位尊,还是身卑位贱,在你辛辣雄放的笔下形神毕肖、风姿绰约、熠熠生辉! 真庆幸,你有一位红颜知己——珠帘秀,一位当红的歌伎。姿色虽说不是倾城倾国,但风姿绰约、能诗善曲、歌喉清婉。一个是砚田笔耕,佳作频出的戏曲巨匠;一个是技压群芳,独步当今的表演明星,情投意合,志趣相同。“只要你敢写,我就敢演!”这是怎样的一种情怀!当《窦娥冤》公演时,窦娥的冤魂唱道:“将滥官污吏都杀坏,与天子分忧,万民除害。”观众高声呼应,要“为万民除害”。这出戏激励着台下的观众,也激怒了阿合马这样的贪官酷吏。阿合马下令:“不改不能演,演,要你们的脑袋!”威胁利诱,软硬兼施。

“不要脑袋就都不要吧!”

你与珠帘秀互相鼓舞。《窦娥冤》一字未改,仍旧上演,阿合马恼羞成怒,立即禁演。你与珠帘秀双双锒铛入狱……一道亮丽的血色,映照天地,存留人间。将碧血,写忠烈,做厉鬼,除逆贼。这血啊,化作黄河扬子浪千叠,长与英雄共魂魄!强似写佳人绣户描花叶,学士锦袍趋殿阙,浪子朱窗弄风月,虽留得绮词丽语满江湖,怎及得傲干奇枝斗霜雪?念我汉卿啊,读诗书,破万册,写杂剧,过半百,这些年风云改变山河色,珠帘卷处人愁绝,都只为一曲《窦娥冤》,俺与她双沥苌弘血。差胜那孤月自圆缺,孤灯自明灭;

坐时节共对半窗云,行时节相应一身铁;各有这气比长虹壮,哪有那泪时寒波咽!提什么黄泉无店宿忠魂,争说道青山有幸埋芳洁。俺与你发不同青心同热,生不同床死同穴。待来年遍地杜鹃开,看风前汉卿四姐双飞蝶。相永好,不言别! 庆幸历史创造了关汉卿,更感谢田汉先生于缠绵爱海中,掬出这捧血色艳美的人间恋情,铸造出粉蝶如铁的《蝶双飞》。长歌当哭,柔情如练。铜豌豆,一身正气数风流,风流更是伟丈夫!

(有删改)

【点评】 这篇文章,大气磅礴,语言流畅。文章开头运用了两组排比句,既介绍了关汉卿一生的主要成就,又增强了语言的气势。文章多处引用作品中的原句,评价关汉卿,既有文采,又有说服力。关汉卿深入民间,了解并体会老百姓的疾苦,同情百姓,帮百姓说话,替百姓办事,为老百姓伸张正义,像孟子那样“与民同乐”。关汉卿的许多作品热情讴歌劳动人民的反抗斗争,可以说他就是“中国的莎士比亚”。

概括精要

关汉卿杂剧的语言,是在人民大众口语基础上提炼加工的文学语言,清新质朴,通俗自然,明白如话,大量地使用方言、俗语、谚语、成语,“不工而工”,很少典故的堆砌和字句的雕琢,适合于舞台演出,易为广大群众所接受。

诗歌是语言的艺术,诗歌丰富的思想感情,优美的意境都是通过语言来表现的,这就要求古代诗歌语言精炼、含蓄、富于形象感和感染力。鉴赏诗歌的语言就是要求考生了解诗歌语言的这些特点,并在此基础上调动想象、联想、比较等多种方法,进一步领悟诗歌的精妙之处。语言的鉴赏品味常常是诗歌鉴赏的考查重点,考查思想感情的题也往往是由语言点切入。

聚焦高考

归纳方法

赏析古诗词富有表现力的语言“四看”

一看字词是否传神。

所谓“传神”就是要分析词语在诗歌中所表现出来的凝练传神、鲜明生动的特点。特别要注重对动词、形容词、副词的咀嚼。在鉴字赏词中要学会结合语境去揣摩词语的生动形象、凝练传神,进而体会词语在全句或整篇中的表达效果。

二看字词是否表情。

所谓“表情”就是要分析词语所传达出来的情感意向。诗歌语言既注重生动形象、凝练传神,更注重借助动词、形容词、副词来表情达意。要善于结合全诗来揣摩诗人所要表达的情感意愿。

三看字词是否造境。

所谓“造境”就是利用词语的凝练与含蓄来营造诗歌的意境。古人写诗很讲究意境,而词的妙用就能给全诗创造美好的意境。

四看字词是否显性。

所谓“显性”就是词语能凸显人物的性格特征。

精练好题

(2019·全国卷Ⅲ)阅读下面这首唐诗,完成1、2题。

插田歌(节选)

刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

1.下列对本诗的赏析,不正确的一项是 ( )

A.诗歌以花鸟发端,通过简练的笔触,勾勒出一幅意趣盎然的美丽画面。

B.诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现。

C.诗中写到了农父农妇的衣着,白裙绿衣映照绿苗白水,色调分外和谐。

D.诗的七、八两句通过听觉描写,表现农民们的劳动场面以及愉悦心情。

【解析】 “白水光参差”的“参差”在这里是形容稻田水光闪烁,明暗不定,并非田埂“时隐时现”。

B

2.与《酬乐天扬州初逢席上见赠》相比,这几句诗的语言风格有什么不同?

答:(示例)①《酬乐天扬州初逢席上见赠》对仗工稳,用典精当,语言雅丽平整;②这几句诗则采用了民歌俚曲的表现手法描写田野风光和劳动场景,语言通俗浅显,清新流畅。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])