部编版-小学语文六年级下册第一单元期末易错点复习-(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版-小学语文六年级下册第一单元期末易错点复习-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-12 13:58:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末易错点复习-第一单元-小学语文六年级下册部编版

一、选择题

1.下列加点字的读音全部正确的一组是( )

A.正月(zhēng) 掺和(cān) 唾沫(tuò) 栗子(lì)

B.摊贩(fàn) 搅和(jiǎo) 骡马(luó) 仁义(rén)

C.黄焖鸡(mèn) 油腻(lì) 肿胀(zhǒng) 火炽(chì)

D.王侯(hóu) 机杼(shū) 脱缰(jiāng) 筷子(kuài)

2.下列词语中,书写全部正确的一项是( )

A.腊月 眨眼 浪漫 B.自敖 杂拌 热气腾腾

C.梁缸 肿涨 彩绘 D.咨格 高醋 地广人希

3.“初一的光景与除夕截然不同”中,“光景”与哪个词语的意思最接近?( )

A.风景 B.背景 C.景观 D.景象

4.( ) 的散文《北京的春节》为我们展开了一幅老北京的民俗画卷。

A.老舍 B.沈从文 C.鲁迅

5.下列说法正确的一项是( )

A.《藏戏》里讲到巫女的面具半黑半白,以示压抑和恐怖。

B.藏戏里身份相同的人物所戴的面具,其颜色和形状也各不相同。

C.藏戏与僧人唐东杰布有关,传说,唐东杰布在母亲的肚子里待了80年。

D.藏戏演出要戴着面具,必须要有舞台,剧情靠说唱来描述。

6.下列诗句中,加点词语的解释不正确的一项是( )

A.盈盈一水间(形容饱满)

B.春城无处不飞花(指春天的京城)

C.迢迢牵牛星(遥远)

D.中庭地白树栖鸦(即庭中,庭院中)

7.下列句子运用的修辞手法与其他三句不相同的一项是( )

A.于是,除夕噼里啪啦大笑着走来,又噼里啪啦大笑着离去。

B.锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

C.花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事,

D.巫女的面具半黑半白,代表其两面三刀。

二、填空题

8.读句子,根据拼音写出词语。

十里不同风,百里不同俗。贴春联,rán fàng( )biān pào( ),家家灯火tōng xiāo( ),bǐ cǐ( )拜年等,是人们hè nián( )的方式。我最喜欢就着泡过的suàn bàn( )吃jiǎo zi( ),别提多带劲儿了。新年就像一个快乐的大rǎn gāng( ),留给我们无限的回忆。

9.给下面的多音字注音并组词。

匙_________( ) _________( )

熬_________( ) _________( )

10.照样子,写词语。

例:糊糊涂涂______________________ ___________________

例:大匙大匙______________________ ___________________

11.把下列四字词语补充完整,并选词填空。

万( )( )新 万不( )( ) ( )( )不同

( )灯( )彩 ( )( )分文 两( )三( )

(1)春节到了,中华大地上到处__________,显出一派__________的气象。

(2)我们应该坦诚相见,不要玩弄___________的奸诈计谋。

(3)少数民族和汉族的饮食风俗虽然__________,但各族人民热爱祖国、热爱民族大团结的心是相同的。

12.根据课文理解填空。

(1)《寒食》中诗人用诗句_______________,______________暗讽了宦官得宠专权的腐败现象。诗句________________,________________写出了织女离别之苦泪如雨下。

(2)《十五夜望月》中诗句______________,______________。委婉的表达了思念之情。

(3)看到同学贪玩儿不学习浪费时间,我想用《长歌行》中的诗句“________________,_______________”来劝他珍惜时间。

(4)过年的时候吃鱼寓意________________,建筑上雕刻蝙蝠寓意_________________,课外我还知道__________________寓意着_______________________。

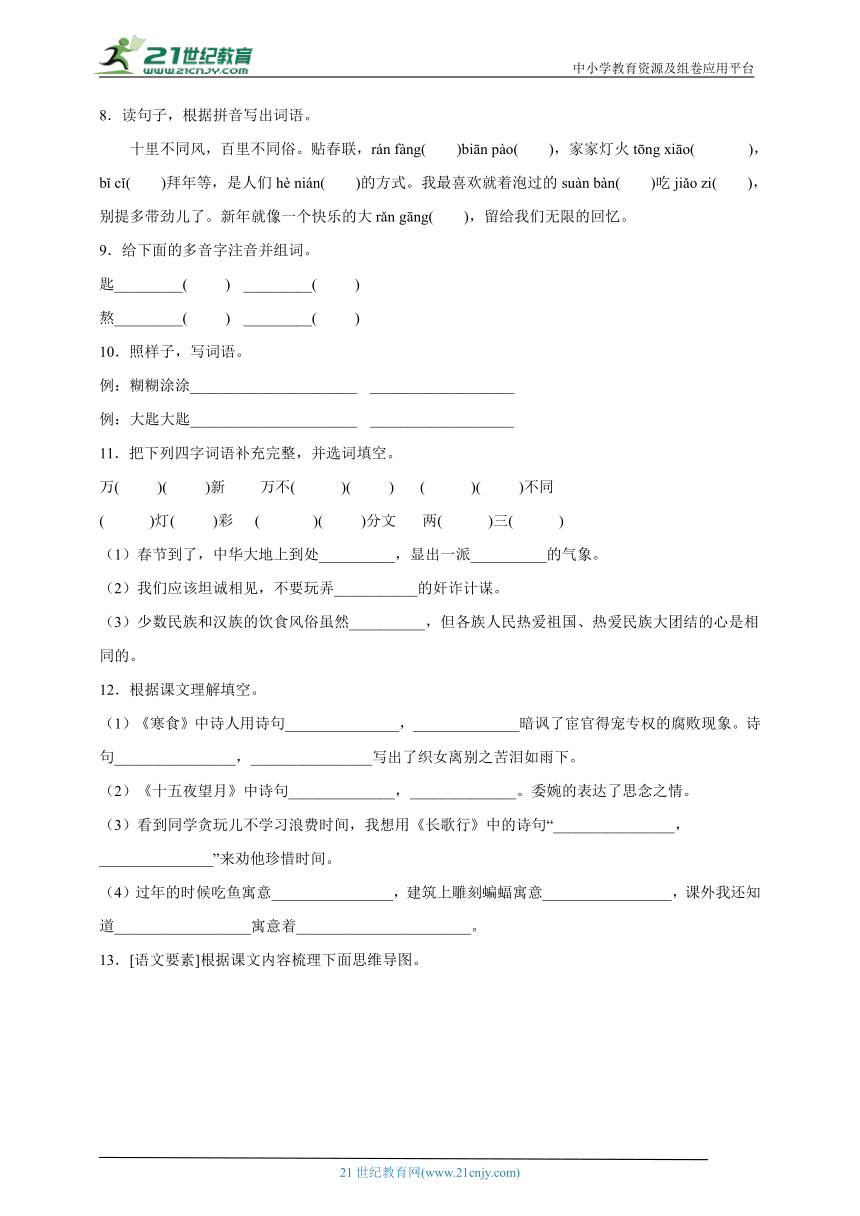

13.[语文要素]根据课文内容梳理下面思维导图。

三、语言表达

14.按要求完成句子练习。

(1)藏戏就是这样,一代一代地师传身授下去。(改为反问句)

________________________________________________________。

(2)栗子跌进锅里,不久就得粉碎;饭豆_____________;花生仁脱了它的红外套……(补写拟人句)

(3)除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣, 门外贴好红红的对联。(仿写句子)

________________________________________________________。

四、现代文阅读

课内阅读

①多数铺户在初六开张,又放鞭炮,从黎明到清早,全城鞭炮声不绝。虽然开了张,可是除了卖吃食与其他重要日用品的铺子,大家并不很忙,铺中的伙计们还可以轮流去逛庙会、逛天桥和听戏。

②元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。①除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空。大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。②有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。这在当年,也就是一种广告。灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。这广告可不庸俗。干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

③孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

15.选文按照____的顺序,详写的是____的情景,略写的是_____的情景,这样写的好处是________________________________________________________。

16.从文中可以看出,元宵节的习俗有( )(多选)

A.逛天桥 B.看花灯 C.放花炮 D.吃元宵

17.读文中画“_____”的句子,完成练习。

句①通过将______、______与元宵节进行对比,突出了元宵节______的特点;

句②运用了____的修辞手法,从______、______两个方面,说明了灯很多。

18.近年来,有些地方在春节期间禁止燃放烟花爆竹,对此你有什么看法?

________________________________________________________。

阅读下文,回答问题。

①自然界中生物的发展,终于导致人类这种能改造和征服自然的特殊生物的出现。

②人类的发展可以分为古猿——猿人——古人——新人这四个阶段。在我国发现的“中国猿人”“马坝人”及“山顶洞人”,分别属于猿人、古人及新人阶段。实际上,每个阶段都包含着人类在发展中的一次质的飞跃。

③人类发展的第三阶段——古人,从体格的形态结构上来看,介于猿人与新人之间。在地质时代上,古人比新人早,生存的时代可能是在更新世晚期之际,距今大约十多万年以前;文化比新人更为原始,属于旧石器时代的中期。由于最早的古人化石是1856年在德国的尼安德特山谷中发现的,在人类学上常把古人化石统称为尼安德特人(简称“尼人”)类型。

④根据典型的化石,古人的腿比现代人短,膝稍曲,身矮壮,弯腰曲背;嘴部仍似猿人向前伸出,也没有下巴的突起。所制作的石器比猿人的有很多改进,这说明手部结构有了新的发展,因而更加灵巧。脑量(1350毫升)比猿人的大些,脑子的结构复杂些,具有比猿人更高的智慧。可能已经会取火,能猎获较大的野兽,并用兽皮作简陋的衣服。和猿人相比,古人的劳动范围扩大了,生产力提高了。所有这些情况,都显示古人在发展的进程上比猿人又向前跃进了。

⑤古人发明衣服和取火,是在人类发展史中继猿人创造石器之后的两件大事。因为,像我国关于远古的传说那样,“钻燧取火,以化腥臊”,就会扩大食物的范围;同时能制作衣服和随时随地取火御寒,就能适应不同地区的各种气候条件,扩大了人类的活动领域,因而古人能分布在亚、非、欧广大地区。由于劳动协作的需要,在古人阶段末期,应已具有形成原始社会的基本条件。由蒙昧的群居到社会组织的形成,是人类发展史上的一个非常重大的飞跃。

19.联系上下文理解词语。

①特殊:________。

②蒙昧:________。

20.请补充文章的提纲笔记。

①生物的发展,导致人类的出现。

②________。

③古人的特点。(a.体格的形态结构;b.________;c.________)

④________。

⑤________。

21.文章第④段主要运用了________的说明方法,作用是________。

22.请从文章中摘录体现说明语言准确性的一个句子,并对句中的关键词语加以分析。

________________________________________________________。

23.古人为什么能分布在亚、非、欧广大地区?

________________________________________________________。

五、书面表达

24.习作。

你的家乡在衣食住行、婚嫁寿诞、节日习俗等方面有哪些风俗?这些风俗引发了你怎样的情思感悟?请以“ ,凝聚故乡情”为题,写一篇习作。

要求:1.选取一个你熟悉的家乡风俗,写出你对它的了解、体验、感受。行文要有真情实感。2.最好写出家乡风俗习惯蕴含的文化内涵。3.450字左右。(请自备作文纸进行习作)

参考答案:

1.B

【详解】本题考查字音辨析。

A.掺和(cān) ——chān;

C.油腻(lì)——nì;

D.机杼(shū)——zhù。

故选B。

2.A

【详解】本题考查字形辨析。

B.自敖——自傲;

C.梁缸——染缸;肿涨——肿胀;

D.咨格——资格;地广人希——地广人稀。

故选A。

3.D

【详解】本题考查了学生对于句中加点词语的理解。

要想理解重点词语,就要先理解整个词语或句子的意义,结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

“初一的光景与除夕截然不同”这句话的意思是初一的情景与除夕一点也不一样。光景:境况;状况;情景。故选D。

4.A

【详解】本题考查作家作品识记。

《北京的春天》是老舍先生1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的隆重与热闹,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康。作者用他朴素自然、充满浓郁“京味儿”的语言,将老北京的春节习俗娓娓道来,为我们展开了一副老北京的民俗画卷,展示了节日习俗的温馨和美好,表达了作者对新中国、新社会的赞美。

故选A。

5.C

【详解】本题考查对课文内容的理解和掌握。

仔细阅读全文,找到相对应的段落,分析给出的答案找到错误之处,做出正确的选择。

出自课文《藏戏》。这篇课文主要讲了作者描绘了有着悠久历史的藏戏形成过程以及鲜明的特色,反映了传统戏剧独特的艺术魅力和丰富的文化内涵。

A.结合文中“巫女的面具半黑半白,代表其两面三刀。”可知,选项错误。

B.结合文中“在藏戏里,身份相同的人物所戴的面具,其颜色和形状基本相同。”可知,选项错误。

C.结合文中“传说,唐东杰布在母亲的肚子里待了80年,出生时头发胡子都白了。因此,在藏戏里,他的面具是白色的,前额饰有日月,两颊贴着短发,眉眼嘴角永远带着神秘的笑。”可知,选项正确。

D.结合文中“世界上还有几个举种在演出时是没有舞台的么?”可知,藏戏演出是没有舞台的,选项错误。

故选C。

6.A

【详解】本题考查字词解释。

A 有误。该句出自两汉佚名的《迢迢牵牛星》,句意:虽然只相隔了一条银河。盈盈:水清澈、晶莹的样子。一说形容织女,《文选》六臣注:“盈盈,端丽貌。”

B 正确。该句出自唐代韩翃的《寒食》,句意:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落红无数。春城:暮春时的长安城。

C 正确。该句出自两汉佚名的《迢迢牵牛星》,句意:看那遥远、明亮的牵牛星。迢迢:遥远。牵牛星:隔银河和织女星相对,俗称“牛郎星”,是天鹰星座的主星,在银河南。

D 正确。该句出自唐代王建的《十五夜望月》,句意:庭院地面雪白树上栖息着鹊鸦。中庭:即庭中,庭院中。

7.D

【详解】本题考查修辞手法的辨析。

A项使用的是拟人的修辞手法。将“除夕”当做人来写,会笑着走来,笑着离去。

B项使用的是拟人的修辞手法。将“粥”当做人来写,会叹气。

C项使用的是拟人的修辞手法。将“花生仁”当做人来写,会脱外套。

D项使用的是比喻的修辞手法。用半黑半白的面具比喻两面三刀的性格。

8. 燃放 鞭炮 通宵 彼此 贺年 蒜瓣 饺子 染缸

【详解】本题主要考查对词语的拼写能力。

解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。书写时要注意“燃、鞭、宵、蒜、瓣、染”容易写错,注意这些字的笔画、结构。

9. shi 钥匙 chí 汤匙 áo

熬药

āo 熬白菜

【详解】本题主要考查对多音字组词。

匙chí 舀汤用的小勺子(亦称“调羹”):汤匙。茶匙。shi 〔钥匙〕开锁的东西。

熬āo 烹调方法,把蔬菜等放在水里煮:熬白菜。熬áo 久煮:熬粥。熬药。◎ 忍受,耐苦支持:煎熬。熬夜。熬炼。

10. 明明白白 红红火火 高兴高兴 一块一块

【详解】本题主要考查仿写词语。

例:糊糊涂涂,格式为AABB式,类似的词语有:平平安安、开开心心

例:大匙大匙,例词格式为ABAB式,类似的词语有:思考思考、研究研究

11. 象 更 得 已 截 然 张 结 身 无 面 刀 张灯结彩 万象更新 两面三刀 截然不同

【详解】本题主要考查补全词语以及选词填空。

万象更新:万象:宇宙间一切景象;更:变更。事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。

截然不同:截然:很分明地、断然分开的样子。形容两件事物毫无共同之处。

万不得已:表示无可奈何,不得不如此。

张灯结彩:挂上灯笼,系上彩绸。形容节日或有喜庆事情的景象。

身无分文:形容非常贫穷。

两面三刀:比喻居心不良,当面一套,背后一套。

(1)根据句子大意,应选填词语“张灯结彩”“万象更新”,即填空为:春节到了,中华大地上到处张灯结彩,显出一派万象更新的气象。

(2)根据句子大意,应选填词语“两面三刀”,即填空为:我们应该坦诚相见,不要玩弄两面三刀的奸诈计谋。

(3)根据句子大意,应选填词语“截然不同”,即填空为:少数民族和汉族的饮食风俗虽然截然不同,但各族人民热爱祖国、热爱民族大团结的心是相同的。

12. 日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家 终日不成章 泣涕零如雨 今夜月明人尽望 不知秋思落谁家 少壮不努力 老大徒伤悲 年年有余 遍地是福福从天降 过年吃年糕 万事如意年年高

【详解】本题考查学生诗词歌赋的识记理解能力和民族风俗文化的识记,平时注意积累。

(1)《寒食》是唐朝韩翃所写:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

唐代制度,清明日皇帝宣旨,取榆柳之火以赐近臣,以示恩宠。又寒食日天下一律禁火,唯宫中可以燃烛。“日暮汉宫传蜡烛”,皇帝特许重臣“五侯”也可破例燃烛,并直接自宫中将燃烛向外传送。讽喻皇宫的特权以及宦官的专宠。故答案是:日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯。

《迢迢牵牛星》:迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。

“终日不成章,泣涕零如雨”,是写织女织布的结果和织布时的情态。这两句诗,也意在写出织女因爱情思念而受到的折磨和离别之苦泪如雨的痛苦。故答案是:终日不成章,泣涕零如雨。

(2)唐代王建的《十五夜望月》:中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

意思是:庭院地面雪白树上栖息着鹊鸦,秋露无声无息打湿了院中桂花。今天晚上人们都仰望当空明月,不知道这秋思之情落在了谁家?

由此得出答案:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(3)《长歌行》出自两汉时期汉乐府:青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲!

我们经常用“少壮不努力,老大徒伤悲”来奉劝大家珍惜时光。

(4)本题考查学生风俗文化的识记,平时注意积累。

鱼和“余”同音,因此过年吃鱼意味着年年有余,是表达了人们对于新一年的美好祝愿。

蝙蝠的蝠字与幸福、福气的福同音。因此在中国传统建筑里,蝙蝠纹就被当作福气的象征。而“蝙蝠”又与“遍福”相似,也寓意着家中遍地福气,福从天降。

我们中华民族还有各种各样的风俗文化,只要写出自己知道的即可,答案不一。如:腊八节吃腊八粥”,又称“福寿粥”,有增福增寿之意。重阳节登高,寓意着步步高的吉祥。

13.

【详解】本题考查课文内容理解。

本题出自课文《腊八粥》。本文作者沈从文以浓重的笔墨,运用动作、语言、神态、心理等描写,细致地描摹了主人公八儿等待腊八粥出锅的情景,即详写了等粥;简略地写了八儿爱粥、一家人喝粥的情景,即略写了爱粥、喝粥。在详写等粥的过程时,作者共呈现出了四个画面,即:很兴奋、急迫的盼粥;迫不及待的分粥;充满好奇的猜粥;惊异地看着粥,梳理出这四个画面,提取关键词填空即可。

14. 藏戏不就是这样,一代一代地师传身授下去的吗? 浑身肿胀了 广场上的人真多。卖东西的在吆喝,买东西的在讨价还价,卖艺人在玩杂耍,爱拍照的年轻人摆出各种俏皮的姿势,好不热闹。

【详解】(1)本题考查改写句子。

改为反问句,其方法:首先加上反问词“难道……吗”,再把句中的表示否定的词“就是”改为表示否定的词“不是”,句末的问号改为句号。即:难道藏戏不是这样,一代一代地师传身授下去吗?

(2)本题考查补充句子。

根据题干要求可知,是补写拟人句。拟人句就是把某件东西比喻成有人的动作,而不是像童话形式。所写事物必须具有人的特点;不能出现表示人物的词语。本句中就是把“饭豆”人格化,只要想象合理即可。

如:饭豆胖得撑破了衣服。

(3)本题考查仿写句子。

根据例句可知,作者是围绕“除夕真热闹”这一句话来写的,主要从人们活动的角度来写,采用了总分的结构,仿写时要注意,并做到语句通顺,描写清楚即可。

如:集市真热闹。各处人来人往,嘈嘈杂杂。有小贩的吆喝声,有顾客的还价声,还是嚷嚷着喊父母或找孩子声。

15. 时间 元宵节(或正月十五) 正月初六 详略得当,中心突出,突出了最具特色的民俗活动,给人留下深刻的印象。 16.BCD 17. 除夕 大年初一 火炽而美丽 排比 数量 种类 18.我认为春节期间不应该限制燃放烟花爆竹。因为烟花爆竹可以渲染春节的喜庆气氛,人们可以借此表达过节的喜庆心情,放松身心,度过一个欢快热闹的春节,表达人们对未来美好生活的向往,寄托着人们对未来的憧憬。

【解析】15.本题考查写作顺序。

从文章第①自然段句子“多数铺户在初六开张”,文章第②自然段句子“元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。”可知文章是按照时间顺序写的,根据文章篇幅的大小确定元宵节是详写的情景,初六是略写,这样写详略得当,重点突出,详写的部分能给人留下深刻的印象。

16.本题考查文章内容理解。

从第②自然段句子“有名的老铺都要挂出几百盏灯来”、“孩子们买各种花炮燃放”、“大家还必须吃元宵啊。”可知元宵节的习俗有看花灯、放花炮、吃元宵。

故选BCD。

17.本题考查理解句子意思。

观察所给句子,从“除夕是热闹的”“大年初一是体面的”可知把除夕、初一和元宵节进行对比,从句子“元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。”可知元宵节“火炽而美丽”的特点。

观察所给第二个句子,抓关键“有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样”,四个相同的句式构成了排比,运用了排比的修辞手法。从数量和种类两方面,说明了灯很多。

18.本题考查语言表达。

结合自己的思考,组织语言,表明自己的观点,若不赞成禁止燃放烟花爆竹,可以从文化习俗、节日气氛等方面说明理由;若赞成禁止燃放烟花爆竹,可以从消防安全、空气污染等方面说明理由。

如:我认为春节期间禁止燃放烟花爆竹是比较明智的,首先因为烟花爆竹燃放不当容易引起火灾,存在安全隐患;第二燃放气体对空气会造成污染;第三如果一直放炮也会影响别人休息的。

19. 指人类不同于其他生物; 未开化 20. 人类的发展可分为四个阶段; 生存的时代; 文化特征; 对比猿人,古人有了很大发展; 古人发明衣服和取火,意义重大 21. 作比较; 突出古人比猿人向前跃进了 22.“脑量(1350毫升)比猿人的大些”运用列数字的说明方法,表述精准。 23.会取火,会制作衣服,就能扩大食物范嗣,适应各种气候条件,扩大了活动领域。

【解析】略

24.例文:

秧歌,凝聚故乡情

故乡,一个让无数漂泊者魂牵梦回的地方!乡愁,一个被无数文字爱好者撰写不尽、表述不完的情感主题。这是因为,故乡是人们云游他乡的精神港湾,是人们思念和眷恋的地方。

我的家乡在陕北。每年在春节这个传统节日里,家乡举行着各种各样古老的庆祝活动。我最喜欢的是“扭秧歌”。正月初,“扭秧歌”活动是最隆重也是最热闹的。

正月十五,鞭炮齐鸣,锣鼓声声,时而轻,时而重,时而慢,时而快。秧歌队员们随着鼓点扭了起来,她们左手挥着五颜六色的手帕,右手摇着鲜艳的扇子,有时排成一字长龙,有时又分成红绿鲜明的两列。当她们的手帕和扇子一起挥向空中时,天空中像飞起了一只只的彩蝶。平时在家农作的大爷大妈们这会儿脸上的皱纹淡去了,一个个喜笑颜开,浑身上下洋溢着青春的气息。热烈欢快的音乐为其伴奏,再加上大家的热情,众人响亮的掌声和笑语做陪衬,整个村子都浸在了喜庆热闹的气氛中,后来妈妈告诉我,很久很久以前,我们北方汉族人辛苦一年了,为了庆祝丰收,娱乐乡亲,大家组织起队伍唱歌跳舞。敲锣打鼓则是要吓走一切妖魔鬼怪,祈求来年风调雨顺。逐渐地,就成为了现在的秧歌。清朝时,秧歌已在全国各地广泛流传了。原来这红火热闹的秧歌还有这样悠久的历史呢!

这就是我家乡的风俗,热闹又喜庆。秧歌,凝聚了故乡浓浓的情。

【详解】本题考查学生的书面表达能力。

本次习作是半命题作文,要求以“ ,凝聚故乡情”为题,写一篇作文。学生在习作的时候,可以抓住“故乡”二字,想想你故乡的风俗有哪些,选择你最想表达的去写。内容要具体,感情要真挚。运用细腻、生动的描写,围绕这个话题,写出风俗的特点,把自己的喜爱之情融入字里行间,并根据表达需要分段表述,并注意承上启下,写好段与段之间的衔接。写作时要合理安排材料,重点部分要详细写,其他部分可略写,还要注意语句要通顺,用词要恰当。写作过程中注意通过语言、动作、神态、心理活动等描写刻画人物,运用各种修辞手法及积累的好词佳句将作文写具体、生动,给读者留下深刻的印象。

开头:开门见山或者修辞式开头点题。

中间:通过人物语言、动作等进行详细描写,写作时要注意详略得当,重点突出,还要注意用词的准确性。

结尾:首尾呼应,结构合理,语言通顺。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末易错点复习-第一单元-小学语文六年级下册部编版

一、选择题

1.下列加点字的读音全部正确的一组是( )

A.正月(zhēng) 掺和(cān) 唾沫(tuò) 栗子(lì)

B.摊贩(fàn) 搅和(jiǎo) 骡马(luó) 仁义(rén)

C.黄焖鸡(mèn) 油腻(lì) 肿胀(zhǒng) 火炽(chì)

D.王侯(hóu) 机杼(shū) 脱缰(jiāng) 筷子(kuài)

2.下列词语中,书写全部正确的一项是( )

A.腊月 眨眼 浪漫 B.自敖 杂拌 热气腾腾

C.梁缸 肿涨 彩绘 D.咨格 高醋 地广人希

3.“初一的光景与除夕截然不同”中,“光景”与哪个词语的意思最接近?( )

A.风景 B.背景 C.景观 D.景象

4.( ) 的散文《北京的春节》为我们展开了一幅老北京的民俗画卷。

A.老舍 B.沈从文 C.鲁迅

5.下列说法正确的一项是( )

A.《藏戏》里讲到巫女的面具半黑半白,以示压抑和恐怖。

B.藏戏里身份相同的人物所戴的面具,其颜色和形状也各不相同。

C.藏戏与僧人唐东杰布有关,传说,唐东杰布在母亲的肚子里待了80年。

D.藏戏演出要戴着面具,必须要有舞台,剧情靠说唱来描述。

6.下列诗句中,加点词语的解释不正确的一项是( )

A.盈盈一水间(形容饱满)

B.春城无处不飞花(指春天的京城)

C.迢迢牵牛星(遥远)

D.中庭地白树栖鸦(即庭中,庭院中)

7.下列句子运用的修辞手法与其他三句不相同的一项是( )

A.于是,除夕噼里啪啦大笑着走来,又噼里啪啦大笑着离去。

B.锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

C.花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事,

D.巫女的面具半黑半白,代表其两面三刀。

二、填空题

8.读句子,根据拼音写出词语。

十里不同风,百里不同俗。贴春联,rán fàng( )biān pào( ),家家灯火tōng xiāo( ),bǐ cǐ( )拜年等,是人们hè nián( )的方式。我最喜欢就着泡过的suàn bàn( )吃jiǎo zi( ),别提多带劲儿了。新年就像一个快乐的大rǎn gāng( ),留给我们无限的回忆。

9.给下面的多音字注音并组词。

匙_________( ) _________( )

熬_________( ) _________( )

10.照样子,写词语。

例:糊糊涂涂______________________ ___________________

例:大匙大匙______________________ ___________________

11.把下列四字词语补充完整,并选词填空。

万( )( )新 万不( )( ) ( )( )不同

( )灯( )彩 ( )( )分文 两( )三( )

(1)春节到了,中华大地上到处__________,显出一派__________的气象。

(2)我们应该坦诚相见,不要玩弄___________的奸诈计谋。

(3)少数民族和汉族的饮食风俗虽然__________,但各族人民热爱祖国、热爱民族大团结的心是相同的。

12.根据课文理解填空。

(1)《寒食》中诗人用诗句_______________,______________暗讽了宦官得宠专权的腐败现象。诗句________________,________________写出了织女离别之苦泪如雨下。

(2)《十五夜望月》中诗句______________,______________。委婉的表达了思念之情。

(3)看到同学贪玩儿不学习浪费时间,我想用《长歌行》中的诗句“________________,_______________”来劝他珍惜时间。

(4)过年的时候吃鱼寓意________________,建筑上雕刻蝙蝠寓意_________________,课外我还知道__________________寓意着_______________________。

13.[语文要素]根据课文内容梳理下面思维导图。

三、语言表达

14.按要求完成句子练习。

(1)藏戏就是这样,一代一代地师传身授下去。(改为反问句)

________________________________________________________。

(2)栗子跌进锅里,不久就得粉碎;饭豆_____________;花生仁脱了它的红外套……(补写拟人句)

(3)除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣, 门外贴好红红的对联。(仿写句子)

________________________________________________________。

四、现代文阅读

课内阅读

①多数铺户在初六开张,又放鞭炮,从黎明到清早,全城鞭炮声不绝。虽然开了张,可是除了卖吃食与其他重要日用品的铺子,大家并不很忙,铺中的伙计们还可以轮流去逛庙会、逛天桥和听戏。

②元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。①除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空。大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。②有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。这在当年,也就是一种广告。灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。这广告可不庸俗。干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

③孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

15.选文按照____的顺序,详写的是____的情景,略写的是_____的情景,这样写的好处是________________________________________________________。

16.从文中可以看出,元宵节的习俗有( )(多选)

A.逛天桥 B.看花灯 C.放花炮 D.吃元宵

17.读文中画“_____”的句子,完成练习。

句①通过将______、______与元宵节进行对比,突出了元宵节______的特点;

句②运用了____的修辞手法,从______、______两个方面,说明了灯很多。

18.近年来,有些地方在春节期间禁止燃放烟花爆竹,对此你有什么看法?

________________________________________________________。

阅读下文,回答问题。

①自然界中生物的发展,终于导致人类这种能改造和征服自然的特殊生物的出现。

②人类的发展可以分为古猿——猿人——古人——新人这四个阶段。在我国发现的“中国猿人”“马坝人”及“山顶洞人”,分别属于猿人、古人及新人阶段。实际上,每个阶段都包含着人类在发展中的一次质的飞跃。

③人类发展的第三阶段——古人,从体格的形态结构上来看,介于猿人与新人之间。在地质时代上,古人比新人早,生存的时代可能是在更新世晚期之际,距今大约十多万年以前;文化比新人更为原始,属于旧石器时代的中期。由于最早的古人化石是1856年在德国的尼安德特山谷中发现的,在人类学上常把古人化石统称为尼安德特人(简称“尼人”)类型。

④根据典型的化石,古人的腿比现代人短,膝稍曲,身矮壮,弯腰曲背;嘴部仍似猿人向前伸出,也没有下巴的突起。所制作的石器比猿人的有很多改进,这说明手部结构有了新的发展,因而更加灵巧。脑量(1350毫升)比猿人的大些,脑子的结构复杂些,具有比猿人更高的智慧。可能已经会取火,能猎获较大的野兽,并用兽皮作简陋的衣服。和猿人相比,古人的劳动范围扩大了,生产力提高了。所有这些情况,都显示古人在发展的进程上比猿人又向前跃进了。

⑤古人发明衣服和取火,是在人类发展史中继猿人创造石器之后的两件大事。因为,像我国关于远古的传说那样,“钻燧取火,以化腥臊”,就会扩大食物的范围;同时能制作衣服和随时随地取火御寒,就能适应不同地区的各种气候条件,扩大了人类的活动领域,因而古人能分布在亚、非、欧广大地区。由于劳动协作的需要,在古人阶段末期,应已具有形成原始社会的基本条件。由蒙昧的群居到社会组织的形成,是人类发展史上的一个非常重大的飞跃。

19.联系上下文理解词语。

①特殊:________。

②蒙昧:________。

20.请补充文章的提纲笔记。

①生物的发展,导致人类的出现。

②________。

③古人的特点。(a.体格的形态结构;b.________;c.________)

④________。

⑤________。

21.文章第④段主要运用了________的说明方法,作用是________。

22.请从文章中摘录体现说明语言准确性的一个句子,并对句中的关键词语加以分析。

________________________________________________________。

23.古人为什么能分布在亚、非、欧广大地区?

________________________________________________________。

五、书面表达

24.习作。

你的家乡在衣食住行、婚嫁寿诞、节日习俗等方面有哪些风俗?这些风俗引发了你怎样的情思感悟?请以“ ,凝聚故乡情”为题,写一篇习作。

要求:1.选取一个你熟悉的家乡风俗,写出你对它的了解、体验、感受。行文要有真情实感。2.最好写出家乡风俗习惯蕴含的文化内涵。3.450字左右。(请自备作文纸进行习作)

参考答案:

1.B

【详解】本题考查字音辨析。

A.掺和(cān) ——chān;

C.油腻(lì)——nì;

D.机杼(shū)——zhù。

故选B。

2.A

【详解】本题考查字形辨析。

B.自敖——自傲;

C.梁缸——染缸;肿涨——肿胀;

D.咨格——资格;地广人希——地广人稀。

故选A。

3.D

【详解】本题考查了学生对于句中加点词语的理解。

要想理解重点词语,就要先理解整个词语或句子的意义,结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

“初一的光景与除夕截然不同”这句话的意思是初一的情景与除夕一点也不一样。光景:境况;状况;情景。故选D。

4.A

【详解】本题考查作家作品识记。

《北京的春天》是老舍先生1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的隆重与热闹,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康。作者用他朴素自然、充满浓郁“京味儿”的语言,将老北京的春节习俗娓娓道来,为我们展开了一副老北京的民俗画卷,展示了节日习俗的温馨和美好,表达了作者对新中国、新社会的赞美。

故选A。

5.C

【详解】本题考查对课文内容的理解和掌握。

仔细阅读全文,找到相对应的段落,分析给出的答案找到错误之处,做出正确的选择。

出自课文《藏戏》。这篇课文主要讲了作者描绘了有着悠久历史的藏戏形成过程以及鲜明的特色,反映了传统戏剧独特的艺术魅力和丰富的文化内涵。

A.结合文中“巫女的面具半黑半白,代表其两面三刀。”可知,选项错误。

B.结合文中“在藏戏里,身份相同的人物所戴的面具,其颜色和形状基本相同。”可知,选项错误。

C.结合文中“传说,唐东杰布在母亲的肚子里待了80年,出生时头发胡子都白了。因此,在藏戏里,他的面具是白色的,前额饰有日月,两颊贴着短发,眉眼嘴角永远带着神秘的笑。”可知,选项正确。

D.结合文中“世界上还有几个举种在演出时是没有舞台的么?”可知,藏戏演出是没有舞台的,选项错误。

故选C。

6.A

【详解】本题考查字词解释。

A 有误。该句出自两汉佚名的《迢迢牵牛星》,句意:虽然只相隔了一条银河。盈盈:水清澈、晶莹的样子。一说形容织女,《文选》六臣注:“盈盈,端丽貌。”

B 正确。该句出自唐代韩翃的《寒食》,句意:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落红无数。春城:暮春时的长安城。

C 正确。该句出自两汉佚名的《迢迢牵牛星》,句意:看那遥远、明亮的牵牛星。迢迢:遥远。牵牛星:隔银河和织女星相对,俗称“牛郎星”,是天鹰星座的主星,在银河南。

D 正确。该句出自唐代王建的《十五夜望月》,句意:庭院地面雪白树上栖息着鹊鸦。中庭:即庭中,庭院中。

7.D

【详解】本题考查修辞手法的辨析。

A项使用的是拟人的修辞手法。将“除夕”当做人来写,会笑着走来,笑着离去。

B项使用的是拟人的修辞手法。将“粥”当做人来写,会叹气。

C项使用的是拟人的修辞手法。将“花生仁”当做人来写,会脱外套。

D项使用的是比喻的修辞手法。用半黑半白的面具比喻两面三刀的性格。

8. 燃放 鞭炮 通宵 彼此 贺年 蒜瓣 饺子 染缸

【详解】本题主要考查对词语的拼写能力。

解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。书写时要注意“燃、鞭、宵、蒜、瓣、染”容易写错,注意这些字的笔画、结构。

9. shi 钥匙 chí 汤匙 áo

熬药

āo 熬白菜

【详解】本题主要考查对多音字组词。

匙chí 舀汤用的小勺子(亦称“调羹”):汤匙。茶匙。shi 〔钥匙〕开锁的东西。

熬āo 烹调方法,把蔬菜等放在水里煮:熬白菜。熬áo 久煮:熬粥。熬药。◎ 忍受,耐苦支持:煎熬。熬夜。熬炼。

10. 明明白白 红红火火 高兴高兴 一块一块

【详解】本题主要考查仿写词语。

例:糊糊涂涂,格式为AABB式,类似的词语有:平平安安、开开心心

例:大匙大匙,例词格式为ABAB式,类似的词语有:思考思考、研究研究

11. 象 更 得 已 截 然 张 结 身 无 面 刀 张灯结彩 万象更新 两面三刀 截然不同

【详解】本题主要考查补全词语以及选词填空。

万象更新:万象:宇宙间一切景象;更:变更。事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。

截然不同:截然:很分明地、断然分开的样子。形容两件事物毫无共同之处。

万不得已:表示无可奈何,不得不如此。

张灯结彩:挂上灯笼,系上彩绸。形容节日或有喜庆事情的景象。

身无分文:形容非常贫穷。

两面三刀:比喻居心不良,当面一套,背后一套。

(1)根据句子大意,应选填词语“张灯结彩”“万象更新”,即填空为:春节到了,中华大地上到处张灯结彩,显出一派万象更新的气象。

(2)根据句子大意,应选填词语“两面三刀”,即填空为:我们应该坦诚相见,不要玩弄两面三刀的奸诈计谋。

(3)根据句子大意,应选填词语“截然不同”,即填空为:少数民族和汉族的饮食风俗虽然截然不同,但各族人民热爱祖国、热爱民族大团结的心是相同的。

12. 日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家 终日不成章 泣涕零如雨 今夜月明人尽望 不知秋思落谁家 少壮不努力 老大徒伤悲 年年有余 遍地是福福从天降 过年吃年糕 万事如意年年高

【详解】本题考查学生诗词歌赋的识记理解能力和民族风俗文化的识记,平时注意积累。

(1)《寒食》是唐朝韩翃所写:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

唐代制度,清明日皇帝宣旨,取榆柳之火以赐近臣,以示恩宠。又寒食日天下一律禁火,唯宫中可以燃烛。“日暮汉宫传蜡烛”,皇帝特许重臣“五侯”也可破例燃烛,并直接自宫中将燃烛向外传送。讽喻皇宫的特权以及宦官的专宠。故答案是:日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯。

《迢迢牵牛星》:迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。

“终日不成章,泣涕零如雨”,是写织女织布的结果和织布时的情态。这两句诗,也意在写出织女因爱情思念而受到的折磨和离别之苦泪如雨的痛苦。故答案是:终日不成章,泣涕零如雨。

(2)唐代王建的《十五夜望月》:中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

意思是:庭院地面雪白树上栖息着鹊鸦,秋露无声无息打湿了院中桂花。今天晚上人们都仰望当空明月,不知道这秋思之情落在了谁家?

由此得出答案:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(3)《长歌行》出自两汉时期汉乐府:青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲!

我们经常用“少壮不努力,老大徒伤悲”来奉劝大家珍惜时光。

(4)本题考查学生风俗文化的识记,平时注意积累。

鱼和“余”同音,因此过年吃鱼意味着年年有余,是表达了人们对于新一年的美好祝愿。

蝙蝠的蝠字与幸福、福气的福同音。因此在中国传统建筑里,蝙蝠纹就被当作福气的象征。而“蝙蝠”又与“遍福”相似,也寓意着家中遍地福气,福从天降。

我们中华民族还有各种各样的风俗文化,只要写出自己知道的即可,答案不一。如:腊八节吃腊八粥”,又称“福寿粥”,有增福增寿之意。重阳节登高,寓意着步步高的吉祥。

13.

【详解】本题考查课文内容理解。

本题出自课文《腊八粥》。本文作者沈从文以浓重的笔墨,运用动作、语言、神态、心理等描写,细致地描摹了主人公八儿等待腊八粥出锅的情景,即详写了等粥;简略地写了八儿爱粥、一家人喝粥的情景,即略写了爱粥、喝粥。在详写等粥的过程时,作者共呈现出了四个画面,即:很兴奋、急迫的盼粥;迫不及待的分粥;充满好奇的猜粥;惊异地看着粥,梳理出这四个画面,提取关键词填空即可。

14. 藏戏不就是这样,一代一代地师传身授下去的吗? 浑身肿胀了 广场上的人真多。卖东西的在吆喝,买东西的在讨价还价,卖艺人在玩杂耍,爱拍照的年轻人摆出各种俏皮的姿势,好不热闹。

【详解】(1)本题考查改写句子。

改为反问句,其方法:首先加上反问词“难道……吗”,再把句中的表示否定的词“就是”改为表示否定的词“不是”,句末的问号改为句号。即:难道藏戏不是这样,一代一代地师传身授下去吗?

(2)本题考查补充句子。

根据题干要求可知,是补写拟人句。拟人句就是把某件东西比喻成有人的动作,而不是像童话形式。所写事物必须具有人的特点;不能出现表示人物的词语。本句中就是把“饭豆”人格化,只要想象合理即可。

如:饭豆胖得撑破了衣服。

(3)本题考查仿写句子。

根据例句可知,作者是围绕“除夕真热闹”这一句话来写的,主要从人们活动的角度来写,采用了总分的结构,仿写时要注意,并做到语句通顺,描写清楚即可。

如:集市真热闹。各处人来人往,嘈嘈杂杂。有小贩的吆喝声,有顾客的还价声,还是嚷嚷着喊父母或找孩子声。

15. 时间 元宵节(或正月十五) 正月初六 详略得当,中心突出,突出了最具特色的民俗活动,给人留下深刻的印象。 16.BCD 17. 除夕 大年初一 火炽而美丽 排比 数量 种类 18.我认为春节期间不应该限制燃放烟花爆竹。因为烟花爆竹可以渲染春节的喜庆气氛,人们可以借此表达过节的喜庆心情,放松身心,度过一个欢快热闹的春节,表达人们对未来美好生活的向往,寄托着人们对未来的憧憬。

【解析】15.本题考查写作顺序。

从文章第①自然段句子“多数铺户在初六开张”,文章第②自然段句子“元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。”可知文章是按照时间顺序写的,根据文章篇幅的大小确定元宵节是详写的情景,初六是略写,这样写详略得当,重点突出,详写的部分能给人留下深刻的印象。

16.本题考查文章内容理解。

从第②自然段句子“有名的老铺都要挂出几百盏灯来”、“孩子们买各种花炮燃放”、“大家还必须吃元宵啊。”可知元宵节的习俗有看花灯、放花炮、吃元宵。

故选BCD。

17.本题考查理解句子意思。

观察所给句子,从“除夕是热闹的”“大年初一是体面的”可知把除夕、初一和元宵节进行对比,从句子“元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。”可知元宵节“火炽而美丽”的特点。

观察所给第二个句子,抓关键“有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样”,四个相同的句式构成了排比,运用了排比的修辞手法。从数量和种类两方面,说明了灯很多。

18.本题考查语言表达。

结合自己的思考,组织语言,表明自己的观点,若不赞成禁止燃放烟花爆竹,可以从文化习俗、节日气氛等方面说明理由;若赞成禁止燃放烟花爆竹,可以从消防安全、空气污染等方面说明理由。

如:我认为春节期间禁止燃放烟花爆竹是比较明智的,首先因为烟花爆竹燃放不当容易引起火灾,存在安全隐患;第二燃放气体对空气会造成污染;第三如果一直放炮也会影响别人休息的。

19. 指人类不同于其他生物; 未开化 20. 人类的发展可分为四个阶段; 生存的时代; 文化特征; 对比猿人,古人有了很大发展; 古人发明衣服和取火,意义重大 21. 作比较; 突出古人比猿人向前跃进了 22.“脑量(1350毫升)比猿人的大些”运用列数字的说明方法,表述精准。 23.会取火,会制作衣服,就能扩大食物范嗣,适应各种气候条件,扩大了活动领域。

【解析】略

24.例文:

秧歌,凝聚故乡情

故乡,一个让无数漂泊者魂牵梦回的地方!乡愁,一个被无数文字爱好者撰写不尽、表述不完的情感主题。这是因为,故乡是人们云游他乡的精神港湾,是人们思念和眷恋的地方。

我的家乡在陕北。每年在春节这个传统节日里,家乡举行着各种各样古老的庆祝活动。我最喜欢的是“扭秧歌”。正月初,“扭秧歌”活动是最隆重也是最热闹的。

正月十五,鞭炮齐鸣,锣鼓声声,时而轻,时而重,时而慢,时而快。秧歌队员们随着鼓点扭了起来,她们左手挥着五颜六色的手帕,右手摇着鲜艳的扇子,有时排成一字长龙,有时又分成红绿鲜明的两列。当她们的手帕和扇子一起挥向空中时,天空中像飞起了一只只的彩蝶。平时在家农作的大爷大妈们这会儿脸上的皱纹淡去了,一个个喜笑颜开,浑身上下洋溢着青春的气息。热烈欢快的音乐为其伴奏,再加上大家的热情,众人响亮的掌声和笑语做陪衬,整个村子都浸在了喜庆热闹的气氛中,后来妈妈告诉我,很久很久以前,我们北方汉族人辛苦一年了,为了庆祝丰收,娱乐乡亲,大家组织起队伍唱歌跳舞。敲锣打鼓则是要吓走一切妖魔鬼怪,祈求来年风调雨顺。逐渐地,就成为了现在的秧歌。清朝时,秧歌已在全国各地广泛流传了。原来这红火热闹的秧歌还有这样悠久的历史呢!

这就是我家乡的风俗,热闹又喜庆。秧歌,凝聚了故乡浓浓的情。

【详解】本题考查学生的书面表达能力。

本次习作是半命题作文,要求以“ ,凝聚故乡情”为题,写一篇作文。学生在习作的时候,可以抓住“故乡”二字,想想你故乡的风俗有哪些,选择你最想表达的去写。内容要具体,感情要真挚。运用细腻、生动的描写,围绕这个话题,写出风俗的特点,把自己的喜爱之情融入字里行间,并根据表达需要分段表述,并注意承上启下,写好段与段之间的衔接。写作时要合理安排材料,重点部分要详细写,其他部分可略写,还要注意语句要通顺,用词要恰当。写作过程中注意通过语言、动作、神态、心理活动等描写刻画人物,运用各种修辞手法及积累的好词佳句将作文写具体、生动,给读者留下深刻的印象。

开头:开门见山或者修辞式开头点题。

中间:通过人物语言、动作等进行详细描写,写作时要注意详略得当,重点突出,还要注意用词的准确性。

结尾:首尾呼应,结构合理,语言通顺。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐