《有教无类》课件

图片预览

文档简介

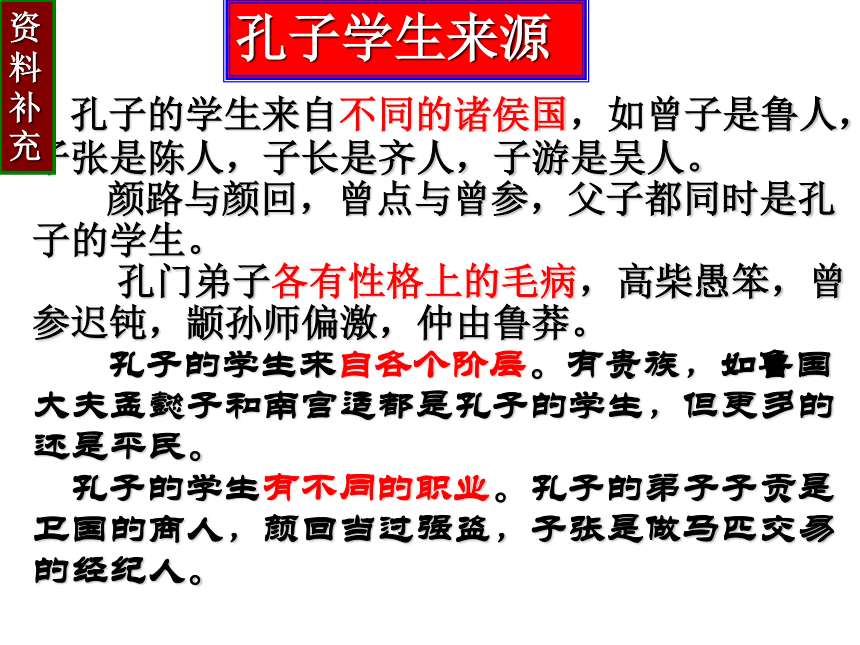

课件75张PPT。有教无类 孔子的学生来自不同的诸侯国,如曾子是鲁人,子张是陈人,子长是齐人,子游是吴人。

颜路与颜回,曾点与曾参,父子都同时是孔子的学生。

孔门弟子各有性格上的毛病,高柴愚笨,曾参迟钝,颛孙师偏激,仲由鲁莽。

孔子的学生来自各个阶层。有贵族,如鲁国大夫孟懿子和南宫适都是孔子的学生,但更多的还是平民。

孔子的学生有不同的职业。孔子的弟子子贡是卫国的商人,颜回当过强盗,子张是做马匹交易的经纪人。资料补充孔子学生来源说一说“无类”指什么?一、不分身份、地位均要教育。

二、不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。1、子曰:“有教无类。”

2、子曰:“中人以上,可以语上也;中人以

下,不可以语上也。”教,教育。类,类别。无类,没有类别,一律平等

资质中等的普通人,一般人告诉他高深的学问和道理【译文】 孔子说:“资质中等以上的人,可以告诉他高深的学问和道理;资质中等以下的人,不可以告诉他高深的学问和道理。”【译文】孔子说:“人人我都教育,没有区别!因材施教中人:资质中等的普通人,一般人。语:(yǜ)告诉。上:高深的学问和道理。 这则选文说明了什么问题?

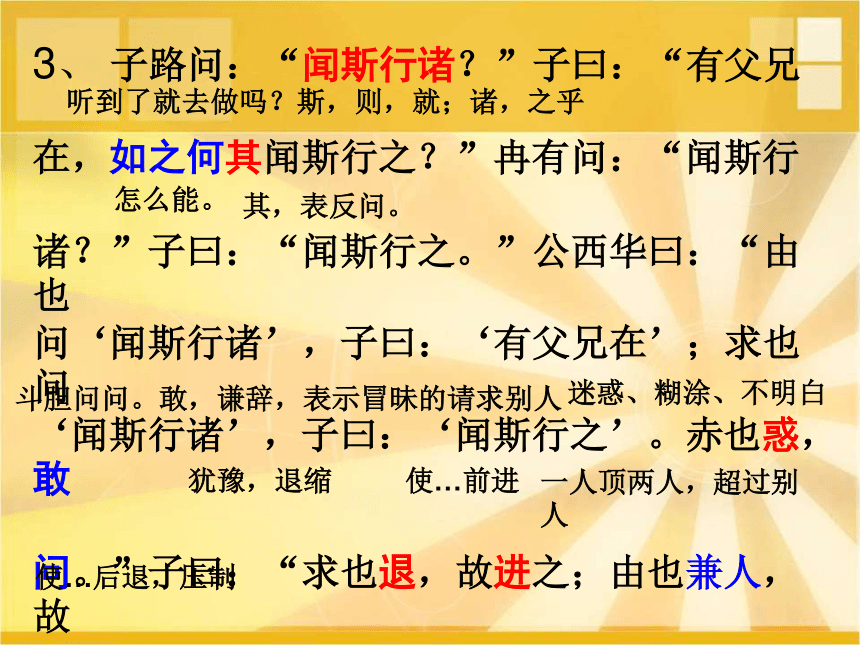

【评析】孔子向来认为,人的智力从出生就有聪明和愚笨的差别,即上智、下愚与中人。既然人有这么多的差距,那么,孔子在教学过程中,就提出“因材施教”的原则,这是他教育思想的一个重要内容,即根据学生智力水平的高低来决定教学内容和教学方式,这对我国教育学的形成和发展作出积极贡献。 3、 子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄

在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行

诸?”子曰:“闻斯行之。”公西华曰:“由也

问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问

‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之’。赤也惑,敢

问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故

退之。”

听到了就去做吗?斯,则,就;诸,之乎

怎么能。?

其,表反问。?

迷惑、糊涂、不明白斗胆问问。敢,谦辞,表示冒昧的请求别人犹豫,退缩使…前进一人顶两人,超过别人使…后退,压制【译文】?子路问:“听到就去实践它吗?”孔子回答说:“有父亲长兄健在,怎么能听到就去实践呢?”冉有问道:“听到就去时间它吗?”孔子回答:“听到就去实践它!”公西华说“子路问‘听到了就去实践它吗?’您说‘有父亲兄长活着’冉求问‘听到了就去实践它吗?’您说‘听到了就去实践它’我不明白,冒昧地问一问。”孔子说:“冉求遇事退却,所以我让他果敢前进;子路勇气过人,所以我让他沉着冷静”

因材施教因 材 施 教【解释】:因:根据;材:资质;施:施加;教:教育。

【意思】指针对学习的人的志趣、能力等具体情况进行不同的教育。

【出自】:《论语·为政》“子游问孝”、“子夏问孝”朱熹集注引宋程颐曰:“子游能养而或失于敬,子夏能直义而或少温润之色,各因其材之高下与其所失而告之,故不同也。” 资料补充 4、子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无

喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以

告新令尹。何如?”子曰:“忠矣。”曰:“仁

矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

做官高兴的脸色罢免。已之,让他停职生气、怨恨的脸色指子文自己以之(旧令尹之政)告哪里算得上仁。焉,哪里、怎么【译文】子张问道:“令尹子文多次做官担任令尹,没有高兴的脸色;多次罢免了他,也没有恼怒的脸色。他每次被免官时一定要把自己的政事告诉新一任的令尹。怎么样?”孔子说:“(他)算得上忠了。”子张说:“(那)算得上仁吗?”孔子答:“不晓得。哪里算得上仁呢?”

虚数,多次楚国国君之下地位最高的官。“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至

于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一

邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”

子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知,焉得仁?”

古子杀父、臣杀君四十匹。古计物以四为乘表承接离开至。今表另起一事别的国家就到了另外一国算得上清白了【译文】又问:“崔杼杀了齐国的国君,陈文子有四十匹马,他却丢去这四十匹马离开了齐国。到了别的国家,就说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊。’于是离开了这个国家又到一个国家去,就又说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊’又离开了这个国家。怎么样?”孔子说:“算得上清白的了。”问:“算得上仁吗?”答:“不知道,哪里算得上仁呢?”

孔子认为,令尹子文和陈文子,一个忠于君主,算是尽忠了;一个不与逆臣共事,算是清高了,但他们两人都还算不上仁。因为在孔子看来,“忠”只是仁的一个方面,“清”则是为维护礼而献身的殉道精神。所以,仅有忠和清高还是远远不够的。? 柳下惠坐怀不乱 柳下惠被认为是遵守中国传统道德的典范,他“坐怀不乱”的故事中国历代广为传颂。《孟子》中说“柳下惠,圣之和者也”,所以他也有“和圣”之称。柳下惠还是中国柳姓的得姓始祖。柳下惠达到圣人的境界表现在于他思想和谐上; 【评析】

学生问孔子答,这是论语中表现出的孔子主要的教学方式,但是从文中我们可以看出孔子的回答是很谨慎的,“未知,焉得仁?”一方面,说明“仁”的标准是很高的,第二我们也可以看出。孔子在弟子的面前是不妄言的。5、子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不

以三隅反,则不复也。”

【译文】孔子说:“若非弟子努力想弄明白某个问题却又弄不明白,就不去开导他,若非弟子想表达某种意思却又表达不出来,就不去启发他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情况,就不再去教他。”

郁结,指有疑难问题想弄明白开导,启发想说而说不出来,不知如何表达启发、开导墙角介词,把类推不再次去教他注重启发,培养举一反三的能力 这一章继续谈他的教育方法问题。在这里,他提出了“启发式”教学的思想。

从教学方面而言,他反对“填鸭式”、“满堂灌”的作法。要求学生能够“举一反三”,在学生充分进行独立思考的基础上,再对他们进行启发、开导,这是符合教学基本规律的,而且具有深远的影响,在今天教学过程中仍可以加以借鉴。本则表现了孔子的什么样教育理念?赏析评价6、子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以

思,无益,不如学。”

【译文】孔子说:“我曾经整天不吃东西,整夜不睡觉来思考问题,却没有效果,比不上学习啊。”

曾经尽表目的,来,用来比得上吃饭睡觉学习知识要善于思考、思考、再思考,我就是靠这个学习方法成为科学家的。

——爱因斯坦7、 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”【译文】 孔子说:“只知学习却不去思考就会迷惑无收获;只知思考却不去学习就很危险欺骗,蒙蔽。一说通“惘”,迷惑却就危险光学而不动脑子思考就会上当受骗学思结合针对这一则选文谈谈自己的看法【评析】孔子认为,在学习的过程中,学和思不能偏废。他指出了学而不思的局限,也道出了思而不学的弊端。主张学与思相结合。只有将学与思相结合,才可以使自己成为有道德、有学识的人。这种思想在今天的教育活动中有其值得肯定的价值。? 8、子曰:“回也非助我者也,于吾言无所不说。”句中表停顿非…也,否定判断的人对,对于通“悦”高兴,喜欢对我说的话没有一句不喜欢的【译文】颜回不是帮助我的人,对于我说的话没有一句不喜欢的不希望弟子言听计从,主张学生提出自己的见解。【评析】颜回是孔子得意门生之一,在孔子面前始终是服服贴贴、毕恭毕敬的,对于孔子的学说深信不疑、全面接受。所以,孔子多次赞扬颜回。这里,孔子说颜回“非助我者”,并不是责备颜回,而是在得意地赞许他。 颜回(前521~前481年)据说因病死而死,春秋末鲁国人。字子渊,亦颜渊, 孔子最得意弟子。《雍也》说他“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”。为人谦逊好学,“不迁怒,不贰过”。他异常尊重老师,对孔子无事不从无言不悦。以德行著称,孔子称赞他“贤哉回也”,“回也,其心三月不违反、仁”(《雍也》)。不幸早死。自汉代起,颜回被列为七十二贤之首,有时祭孔时独以颜回配享。此后历代统治者不断追加谥号:唐太宗尊之为“先师”,唐玄宗尊之为“兖公”,宋真宗加封为“兖国公”,元文宗又尊为“兖国复圣公”。明嘉靖九年改称“复圣”。山东曲阜还有“复圣庙”。 《论语》有极开豁高明文字。如子贡问“无谄”、“无骄”,而夫子引之于“乐”与“好礼”;子贡又因而悟《诗》,夫子又因而赞之以示人言《诗》之法,何等开阔! (清·方宗诚《论文章本原》)

? 这则故事,除了让我们看到孔子的教学方法在于启发之外,“赐也,始可与言《诗》已矣”这一句中我们可以知道,孔子是在子贡弄明白前一个道理之后,才开始和他谈论《诗经》,这就是循序渐进。 9、子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”

子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”

子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨。’

其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》

已矣, 告诸往而知来者!”

讨好、奉承别人(但)不如意动,以…为乐,把求道当作快乐喜欢好比加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀雕刻之后还要打磨表推测这定后标志动词,说的是通“欤”介词,跟 《诗经》语气词连用,其加强语气的作用之于告诉他以往的事情就知道将来的事情却,表转折过去的事情未来的事情【译文】子贡说:“贫穷却不谄媚(别人),富贵却没有骄傲自大,怎么样?”孔子答道:“可以啊。(但是)不如贫穷却把求道当作快乐,富贵却喜爱礼的人啊。”

【译文】子贡说:“《诗三百》上说‘好比匠人加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀凿刻之后还要打磨’大概说的就是这种道理吧?”子贡啊,从现在开始可以同你谈论《诗三百》了,把过去的事情告诉你,你就能推知将来的事情!”

(举一反三)切磋琢磨qiē cuō zhuó mó【解释】:将骨、角、玉、石加工制成器物。比喻学习或研究问题时彼此商讨,互相吸取长处,改正缺点。 【出自】:《诗经·卫风·淇奥》:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。” 【近义词】:取长补短、推本溯源 【反义词】:不求甚解、浅尝辄止 资料补充2010年10月16晚21时40分许,在河北大学新区超市前,一牌照为“冀FWE420”的黑色轿车,将两名女生撞出数米远。被撞一陈姓女生于17日傍晚经抢救无效死亡,另一女生重伤,经紧急治疗后,方脱离生命危险,现已转院治疗。肇事者口出狂言:“有本事你们告去,我爸爸是李刚。”2011年1月30日,河北保定李启铭交通肇事案一审宣判,李启铭被判6年。【评析】

这则故事,除了让我们看到孔子的教学方法在于启发之外,“赐也,始可与言《诗》已矣”这一句中我们可以知道,孔子是在子贡弄明白前一个道理之后,才开始和他谈论《诗经》,这就是循序渐进。10、子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,

素以为绚’,何谓也?”子曰:“绘事后素。”

曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始

可与言《诗》已矣!”

美好的笑笑时两颊呈现酒窝的好看的样子漂亮的眼睛转动眼睛的样子白色的丝绢把它做成形作名,艳丽的衣裳宾语前置绘画后于白色的底子。绘事,绘画、图画。素,指用来作画的白色的底子在……后面

是礼后于人性吗?启发我子夏的名谈论,讨论表判断【译文】子夏问道:“美丽的笑容上面泛起一对酒窝,漂亮的眼睛闪闪转动,未染色的丝绸变成了艳丽的衣裳,这是说什么啊?”孔子说:“这是说绘画后于白色的底子。”子夏说:“礼后于人的本性吗(就是说礼是施于人的本性上面的吗)?”孔子说:“启发我的是卜商啊!从现在开始可以跟他讨论《诗三百》了。 本则记述了子夏从孔子所讲的“绘事后素”中,领悟到仁先礼后的道理,受到孔子的称赞。表明孔子认为外表的礼节同内心的情操应是统一。

就伦理学说,这里的礼指对行为起约束作用的外在形式——礼节仪式;素指行礼的内心情操。礼后于什么情操?孔子没有直说,但一般认为是后于仁的道德情操。孔子认为,外表的礼节仪式同内心的情操应是统一的,如同绘画一样,质地不洁白,不会画出丰富多采的图案。?本则表现了孔子什么观点?赏析评价第二则 第三则 第五则 第六则 第七则 第八则 第九则因材施教

因材施教孔子的教育思想及方法注重启发,举一反三学思结合

学思结合举一反三不言听计从,敢于质疑赏析评价请同学们认真的朗诵课文,分析总结:本文阐述了孔子的哪些教育思想呢?教育指导思想:有教无类教育方法:因材施教、启发诱导、循序渐进学习方法:

举一反三、学思结合、敢于质疑学教鉴赏探究有 教 无 类 试结合《论语·述而》中“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”简要谈谈你对孔子“有教无类”教育思想的认识。 孔子广招学生,只要能交上十条干肉作

薄礼的人,不论贫富、贵贱、老幼、国籍

等差别,他都一律收下来平等地施以教诲。

有教无类的思想以及实践,使接受教育的

对象不再局限于统治阶级,还为平民能通过

教育进入统治阶层开辟了道路,对教育和

政治都有划时代的意义。开创了平民教育的新纪元课后练习孟子曰:“君子有三乐,而王①天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故②,一乐也;仰不愧于天,俯不怍③于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”(《孟子·尽心上》)

注释:①王(wàng):作动词,称王,这里作征服天下讲。②故:事故。③怍(zuò):惭愧。

译文:孟子说:“君子有三种乐趣,但(以德)征服天下不包括在内。父母都健在,兄弟没有灾患,是第一种乐趣;抬头无愧于天,低头无愧于人,是第二种乐趣;得到天下优秀人才而对他们进行教育,是第三种乐趣。君子有三种乐趣,但(以德)征服天下并不在其中。”

孔子学鼓琴师襄①子,十日不进。师襄子曰:"可以益矣。"孔子曰:"丘②已习其曲矣,未得其数也。"有间,曰:"已习其数,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其志也。"有间,曰:"已习其志,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其为人也。"有间,曰:"有所穆然深思焉,有所怡然③高望而远志焉。"曰:"丘得其为人黯然而黑几然④而长眼如望羊如王⑤四国非文王其⑥谁能为此也!"师襄子辟席再拜,曰:"师盖云文王操⑦也!" 【注释】①师襄:春秋时鲁国的音乐家。②丘:孔子名丘,这是孔子的自称。③怡然:高兴的样子。④几然:高大的样子。"几"同"颀":身长。⑤王:读wàng,作动词。⑥其:表语气。⑦文王操:琴曲名,又叫《文王受命》。 【二则译文】孔子向师襄子学习弹琴,学了十天仍止步不进。师襄子说:“可以增加学习内容了。”孔子说:“我已经熟习曲子,但还没有掌握演奏的技巧。”过了一段时间,师襄子说:“已经熟习演奏的技巧,可以继续往下学了。”孔子说:“我还没有领会其中的志趣啊。”过了一段时间,师襄子说,“已经熟习其中的志趣,可以继续往下学了。”孔子说:“我还不知道乐曲的作者啊。”过了一段时间,孔子默然沉思,心旷神怡,高瞻远望而意志升华。说:“我知道乐曲的作者了,那人皮肤深黑,体形颀长,眼睛深邃远望,如同统治着四方诸侯,不是周文王还有谁能撰作这首乐曲呢!”师襄子离开坐席连行两次拜礼,说:“老师说的这乐曲叫做《文王操》啊。”

一则:孟子把天伦之乐、道德圆满之乐、教育后进之乐置于统治天下之上,可见他对血缘伦理、道德修为、教书育人的高度重视,可见他对父母亲人、天下英才乃至众生的挚爱。启发:这三方面价值今天看来仍有相当重要的现实意义,我们应当予以重视。

二则:启发:不管学什么,都不能浅尝辄止。

好仁不好学其蔽也愚

孔子把人从高到低分为四等:

即生而知之者、学而知之者、

困而学之者以及困而不学者。

古代好学的例子

天才来自勤奋

有人问寺院里的大师:“为什么念佛时要敲木鱼?”大师说:“名为敲鱼,实为敲人。”“为什么不敲鸡呀,羊呀?偏偏敲鱼呢?“大师笑着说:“鱼儿是世间最勤快的动物,整日睁着眼,四处游动。这么至勤的鱼儿要时时敲打,何况懒惰的人呢!” “懒惰”是个很有诱惑力的怪物,人的一生谁都会与这个怪物相遇。

梁实秋讲过一个很生动的故事:唐朝有个百丈禅师叫怀海,亲近马祖时得传心印,精勤不休,他制定了《百丈清规》,他自己笃实奉行,“一日不作,一日不食。”一天没有工作,一天他就真的不吃东西。怀海禅师为何能精勤不休?就因为他有得传心印的信念和抱负鞭策他。 勤奋不是先天生就的,而是后天自己养成的,人一旦有了抱负和信念,就会产生勤奋。马克思花了40年的心血,转写了《资本论》。踱为了详细占有材料,他仔细钻研和做过摘要的书达1500多种。他在出外散步时总要带上笔记本,并且不时地将自己看到的,想到的和他认为有用的东西都记在上面。他还常常在室内踱来踱去,一边走,一边思考,长年累月竟把门窗之间的地毯踩成了一条浅沟,好似穿过草地的一条羊肠小道。他经过勤奋的学习和研究,终于在逝世前完成了《资本论》第一卷和第二卷、第三卷的初稿。 马克思创作《资本论》的故事,告诉人们“勤奋来自抱负”。据说,清末时梨园中有“三怪”,他们都是因勤学苦练成了才。 瞎子双阔亭,自小学戏,后来因疾失明,从此他更加勤奋学习,苦练基本功,他在台下走路时需要人搀扶,可是上台表演却寸步不乱,演技超群,终于成为功深艺湛的名须生。另一位是跛子孟鸿寿,幼年身患软骨病,身长腿短,头大脚小,走起路来很不稳便。于是,他暗下决心,勤学苦练,扬长避短,后来一举成为丑角大师。还有一位是哑巴王益芬,先天不会说话,平日看父母演戏,一一记在心,虽无人教授,但他每天起早贪黑练功,常年不懈。艺成后,一鸣惊人,成为戏院里有名的武花脸,被戏班子奉为导师。明代著名医学家李时珍,三次去考举人,均遭失败,后来立志学医,勤而不怠,终于写出了传世的巨著《本草纲目》。举世瞩目的科学家霍金和诺贝尔就是很好的例子。 史蒂芬·霍金1942年1月8日出生于英国的牛津,这是一个特殊的日子,现代科学的奠基人伽利略正是逝世于300年前的同一天。他年青时就生患绝症,然而他坚持不懈,战胜了病痛的折磨,成为了举世瞩目的科学家。 霍金在牛津大学毕业后即到剑桥大学读研究生,这时他被诊断患了“卢伽雷病”,不久,就完全瘫痪了。1985年,霍金又因肺炎进行了穿气管手术,此后,他完全不能说话,依靠安装在轮椅上的一个小对话机和语言合成器与人进行交谈;看书必须依赖一种翻书页的机器,读文献时需要请人将每一页都摊在大桌子上,然 后他驱动轮椅如蚕吃桑叶般地逐页阅读…… 但霍金不会因为小小的病痛的折磨而放弃了对学习的渴望,他正是在这种一般人难以置信的艰难中,成为世界公认的引力物理科学巨人。霍金在剑桥大学任牛顿曾担任过的卢卡逊数学讲座教授之职,他的黑洞蒸发理论和量子宇宙论不仅震动了自然科学界,并且对哲学和宗教也有深远影响。霍金还在1988年4月出版了《时间简史》,已用33种文字发行了550万册,如今在西方,自称受过教育的人若没有读过这本书,会被人看不起。

诺贝尔的父亲是一位颇有才干的机械师、发明家,但由于经营不佳,屡受挫折。后来,一场大火又烧毁了全部家当, 生活完全陷入穷困潦倒的境地,要靠借债度日。父亲为躲避债主离家出走,到俄国谋生。诺贝尔的两个哥哥在街头巷尾卖火柴,以便赚钱维持家庭生计。由于生活艰 难,诺贝尔一出世就体弱多病,身体不好使他不能象别的孩子那样,活泼欢快,当别的孩子在一起玩耍时,他却常常充当旁观者。童年生活的境遇,使他形成了孤 僻、内向的性格。诺贝尔到了8岁才上学,但只读了一年书,这也是他所受过的唯一的正规学校教育。到他10岁时,全家迁居到俄国的彼得堡。在俄国由于语言不通,诺贝尔和两个哥哥都进不了当地的学校,只好在当地请了一个瑞典的家庭教师,指导他们学习俄、英、法、德等语言,体质虚弱的诺贝尔学习特别勤奋,他好学的态度,不仅得到教师的赞扬,也赢得了父兄的喜爱。然而到了他15岁时,因家庭经济困难,交不起学费,兄弟三人只好停止学业。诺贝尔来到了父亲开办的工厂当助手,然而到了他15岁时,因家庭经济困难,交不起学费,兄弟三人只好停止学业。诺贝尔来到了父亲开办的工厂当助手,他细心地观察和认真地思索,凡是他耳闻目睹的那些重要学问,都被他敏锐地吸收进去。 为了学到更多的东西,1850年,他出国考察学习。两年的时间里,他先后去过德国、法国、意大利和美国。由于他善于观察、认真学习,知识迅速积累。很快成为一名精通多种语言的学者和有着科学训练的科学家。回国后在工厂的实践训练中,他考察了许多生产流程,不仅增添了许多的实用技术,还熟悉 了工厂的生产和管理。 就这样,在历经了坎坷磨难之后,没有正式学历的诺贝尔,终于靠刻苦、持久的自学,逐步成长为一个科学家和发明家。 诺贝尔的母亲去世后,他把30亿瑞典币——一生的财产,全部捐献给了慈善机构,只是留下了母亲的照片,以作为永久的纪念。后人为了永远记住他,以他的名字命名的科学奖,已经成为举世瞩目的最高科学大奖。 是什么使不起眼的小男孩变成举世瞩目的科学巨人?是靠坚持不懈的努力。 勤奋出才能,勤奋出成果。《农书》的规模宏大,范围广博。全书共三十七卷(现存三十六卷,另有编做二十二卷的版本,内容相同),大约十三万字,插图三百多幅。其中包括《农 桑通诀》、《百谷谱》和《农器图谱》三大部分,既有总论,又有分论,图文并茂,系统分明,体例完整。 这样的例子不胜枚举。正如爱因斯坦所说:“人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。”

凿壁偷光讲的是匡衡,西汉的著名学者匡衡,出身於农民家庭,生活十分贫困。他从小就很渴望读书,可是父母没有能力供他上学,甚至连书本也买不起,匡衡只好向别人借书来看。 某天晚上,匡衡很希望在睡前读一读书,但由於家中穷得连灯油也没有,根本没法点灯读书。正当匡衡发愁时,忽然发现丝丝的光线,正从墙壁的缝隙中透射过来,原来这是邻居的灯光。匡衡心生一计,便用凿子把那小缝挖大成一个小洞,然后捧着书,倚在墙边,利用那点微弱的光线阅读。从此,匡衡每晚就借邻居的灯光,埋首苦读,最后成为了著名的学者。 囊萤映雪讲的是车胤 车胤(公元333-401),字武子,东晋时期南平郡离县人(今临澧县柏枝乡)。 晋代车胤家贫,没钱买灯油,而又想晚上读书,便在夏天晚上抓一把萤火虫来当灯读书;映雪是晋代孙康冬天夜里利用雪映出的光亮看书。其囊萤夜读 之精神激励着一代又一代的莘莘学子,鼓舞后辈,永世垂范。他功名仕途一生,为国为民,鞠躬尽瘁,先后曾任:中书侍郎、待中、国子监博学、骠骑长史、太常、护军将军、丹阳尹、吏部尚书,两次进爵后,被朝廷封为关内侯与临湘候。职守功勋,颇极一时之盛。 悬梁刺股讲的是苏秦.苏秦,战国时期东周洛阳乘轩里人,字季子。苏秦是洛阳人,虽然出身寒门,却怀有一番大志。他跟随鬼谷子学习游说术多年后,看到自己的同窗庞涓、孙膑等都相继下山求取功名,于是也和张仪告别老师下山。张仪去了魏国,而苏秦在列国游历了好几年,但一事无成,只得狼狈地回到家里。 苏秦回到家中,他的哥哥、嫂子、弟弟、妹妹、妻子都讥笑他不务正业,只知道搬弄口舌。苏秦听了这些嘲笑他的话,心里感到十分惭愧,但他一直想游说天下,谋取功名,于是请求母亲变卖家产,然后再去周游列国。 苏秦经常自勉说:“读书人已经决定走读书求取功名这条路,如果不能凭所学知识获取高贵荣耀的地位,读得再多又有什么用呢!”想到这些,苏秦更加忘我地学习起来。 为了抓紧时间学习,苏秦还想出了一个好办法。他读书时,把头发用绳子扎起来,悬在梁上,如果自己一打盹,头发就把自己揪醒。夜深的时候,如果觉得自己困了,就拿锥子刺自己的大腿,这样就能保持清醒。这就是成语“头悬梁,锥刺股”的由来。 概括你从中得到的认识或启发阅读与感悟青年时期的张铁生(左前一) 张铁生 近照 历史回眸:

1973年7月19日 《辽宁日报》报道的张铁生“白卷事件” 据说 当初马可·波罗到中国时,最让他和欧洲人钦佩的是中国人的科举考试,前不久,中美校长交流,美国校长们最羡慕的是中国的高考制度,能把最好的学生直接招到最好的大学里。

没有最完美的制度,只有最合适的制度。科举是有许多坏处,但它是一种最不坏的制度。

可以说,高考制度应试教育并不完全与孔子的教育理念相悖。可以说,对于穷人家的孩子或者没权没势家庭的孩子 ,他们是高考最大的受益者。 总结?(学会辨证看问题)【答案】 D(A舍:shě,B墦:fán,C拂:bì)2.下列词语书写全部正确的一项是

( )

A.莞尔而笑 舍瑟而做 日出而作 日入而息

B.松柏后雕 不悱不发 如切如磋 如琢如磨

C.弃甲曳兵 缘木求鱼 为渊驱鱼 为丛驱雀

D.法家拂士 侧隐之心 钻燧取火 鲧禹决渎

【答案】 C(A做—作,B雕—彫,D侧—恻)【答案】 C(C中“弃”的对象是“马”,而“违”的对象应是“齐国”。)4.下列句子中的“而”字,用法相同的两项是( )

A.学而不思则罔。

B.贫而无谄,富而无骄。

C.告诸往而知来者。

D.富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。

【答案】 AB(都表转折关系,译为“却”。)下列加点的词解释有误的一项是( )

A.闻斯(就)行诸 赤也惑(糊涂)

愠(怨恨,生气)色

B.忠(尽心竭力)矣 违(违背)之

不愤(郁结)

C.不悱(想说而说不出来) 一隅(角落)

无益(好处)

D.不思则罔(欺骗) 不学则殆(危险)

美目盼(转动眼睛的样子)再 见

颜路与颜回,曾点与曾参,父子都同时是孔子的学生。

孔门弟子各有性格上的毛病,高柴愚笨,曾参迟钝,颛孙师偏激,仲由鲁莽。

孔子的学生来自各个阶层。有贵族,如鲁国大夫孟懿子和南宫适都是孔子的学生,但更多的还是平民。

孔子的学生有不同的职业。孔子的弟子子贡是卫国的商人,颜回当过强盗,子张是做马匹交易的经纪人。资料补充孔子学生来源说一说“无类”指什么?一、不分身份、地位均要教育。

二、不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。1、子曰:“有教无类。”

2、子曰:“中人以上,可以语上也;中人以

下,不可以语上也。”教,教育。类,类别。无类,没有类别,一律平等

资质中等的普通人,一般人告诉他高深的学问和道理【译文】 孔子说:“资质中等以上的人,可以告诉他高深的学问和道理;资质中等以下的人,不可以告诉他高深的学问和道理。”【译文】孔子说:“人人我都教育,没有区别!因材施教中人:资质中等的普通人,一般人。语:(yǜ)告诉。上:高深的学问和道理。 这则选文说明了什么问题?

【评析】孔子向来认为,人的智力从出生就有聪明和愚笨的差别,即上智、下愚与中人。既然人有这么多的差距,那么,孔子在教学过程中,就提出“因材施教”的原则,这是他教育思想的一个重要内容,即根据学生智力水平的高低来决定教学内容和教学方式,这对我国教育学的形成和发展作出积极贡献。 3、 子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄

在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行

诸?”子曰:“闻斯行之。”公西华曰:“由也

问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问

‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之’。赤也惑,敢

问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故

退之。”

听到了就去做吗?斯,则,就;诸,之乎

怎么能。?

其,表反问。?

迷惑、糊涂、不明白斗胆问问。敢,谦辞,表示冒昧的请求别人犹豫,退缩使…前进一人顶两人,超过别人使…后退,压制【译文】?子路问:“听到就去实践它吗?”孔子回答说:“有父亲长兄健在,怎么能听到就去实践呢?”冉有问道:“听到就去时间它吗?”孔子回答:“听到就去实践它!”公西华说“子路问‘听到了就去实践它吗?’您说‘有父亲兄长活着’冉求问‘听到了就去实践它吗?’您说‘听到了就去实践它’我不明白,冒昧地问一问。”孔子说:“冉求遇事退却,所以我让他果敢前进;子路勇气过人,所以我让他沉着冷静”

因材施教因 材 施 教【解释】:因:根据;材:资质;施:施加;教:教育。

【意思】指针对学习的人的志趣、能力等具体情况进行不同的教育。

【出自】:《论语·为政》“子游问孝”、“子夏问孝”朱熹集注引宋程颐曰:“子游能养而或失于敬,子夏能直义而或少温润之色,各因其材之高下与其所失而告之,故不同也。” 资料补充 4、子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无

喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以

告新令尹。何如?”子曰:“忠矣。”曰:“仁

矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

做官高兴的脸色罢免。已之,让他停职生气、怨恨的脸色指子文自己以之(旧令尹之政)告哪里算得上仁。焉,哪里、怎么【译文】子张问道:“令尹子文多次做官担任令尹,没有高兴的脸色;多次罢免了他,也没有恼怒的脸色。他每次被免官时一定要把自己的政事告诉新一任的令尹。怎么样?”孔子说:“(他)算得上忠了。”子张说:“(那)算得上仁吗?”孔子答:“不晓得。哪里算得上仁呢?”

虚数,多次楚国国君之下地位最高的官。“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至

于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一

邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”

子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知,焉得仁?”

古子杀父、臣杀君四十匹。古计物以四为乘表承接离开至。今表另起一事别的国家就到了另外一国算得上清白了【译文】又问:“崔杼杀了齐国的国君,陈文子有四十匹马,他却丢去这四十匹马离开了齐国。到了别的国家,就说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊。’于是离开了这个国家又到一个国家去,就又说:‘(这里的大夫)就像我们齐国的大夫崔子杼啊’又离开了这个国家。怎么样?”孔子说:“算得上清白的了。”问:“算得上仁吗?”答:“不知道,哪里算得上仁呢?”

孔子认为,令尹子文和陈文子,一个忠于君主,算是尽忠了;一个不与逆臣共事,算是清高了,但他们两人都还算不上仁。因为在孔子看来,“忠”只是仁的一个方面,“清”则是为维护礼而献身的殉道精神。所以,仅有忠和清高还是远远不够的。? 柳下惠坐怀不乱 柳下惠被认为是遵守中国传统道德的典范,他“坐怀不乱”的故事中国历代广为传颂。《孟子》中说“柳下惠,圣之和者也”,所以他也有“和圣”之称。柳下惠还是中国柳姓的得姓始祖。柳下惠达到圣人的境界表现在于他思想和谐上; 【评析】

学生问孔子答,这是论语中表现出的孔子主要的教学方式,但是从文中我们可以看出孔子的回答是很谨慎的,“未知,焉得仁?”一方面,说明“仁”的标准是很高的,第二我们也可以看出。孔子在弟子的面前是不妄言的。5、子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅不

以三隅反,则不复也。”

【译文】孔子说:“若非弟子努力想弄明白某个问题却又弄不明白,就不去开导他,若非弟子想表达某种意思却又表达不出来,就不去启发他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情况,就不再去教他。”

郁结,指有疑难问题想弄明白开导,启发想说而说不出来,不知如何表达启发、开导墙角介词,把类推不再次去教他注重启发,培养举一反三的能力 这一章继续谈他的教育方法问题。在这里,他提出了“启发式”教学的思想。

从教学方面而言,他反对“填鸭式”、“满堂灌”的作法。要求学生能够“举一反三”,在学生充分进行独立思考的基础上,再对他们进行启发、开导,这是符合教学基本规律的,而且具有深远的影响,在今天教学过程中仍可以加以借鉴。本则表现了孔子的什么样教育理念?赏析评价6、子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以

思,无益,不如学。”

【译文】孔子说:“我曾经整天不吃东西,整夜不睡觉来思考问题,却没有效果,比不上学习啊。”

曾经尽表目的,来,用来比得上吃饭睡觉学习知识要善于思考、思考、再思考,我就是靠这个学习方法成为科学家的。

——爱因斯坦7、 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”【译文】 孔子说:“只知学习却不去思考就会迷惑无收获;只知思考却不去学习就很危险欺骗,蒙蔽。一说通“惘”,迷惑却就危险光学而不动脑子思考就会上当受骗学思结合针对这一则选文谈谈自己的看法【评析】孔子认为,在学习的过程中,学和思不能偏废。他指出了学而不思的局限,也道出了思而不学的弊端。主张学与思相结合。只有将学与思相结合,才可以使自己成为有道德、有学识的人。这种思想在今天的教育活动中有其值得肯定的价值。? 8、子曰:“回也非助我者也,于吾言无所不说。”句中表停顿非…也,否定判断的人对,对于通“悦”高兴,喜欢对我说的话没有一句不喜欢的【译文】颜回不是帮助我的人,对于我说的话没有一句不喜欢的不希望弟子言听计从,主张学生提出自己的见解。【评析】颜回是孔子得意门生之一,在孔子面前始终是服服贴贴、毕恭毕敬的,对于孔子的学说深信不疑、全面接受。所以,孔子多次赞扬颜回。这里,孔子说颜回“非助我者”,并不是责备颜回,而是在得意地赞许他。 颜回(前521~前481年)据说因病死而死,春秋末鲁国人。字子渊,亦颜渊, 孔子最得意弟子。《雍也》说他“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”。为人谦逊好学,“不迁怒,不贰过”。他异常尊重老师,对孔子无事不从无言不悦。以德行著称,孔子称赞他“贤哉回也”,“回也,其心三月不违反、仁”(《雍也》)。不幸早死。自汉代起,颜回被列为七十二贤之首,有时祭孔时独以颜回配享。此后历代统治者不断追加谥号:唐太宗尊之为“先师”,唐玄宗尊之为“兖公”,宋真宗加封为“兖国公”,元文宗又尊为“兖国复圣公”。明嘉靖九年改称“复圣”。山东曲阜还有“复圣庙”。 《论语》有极开豁高明文字。如子贡问“无谄”、“无骄”,而夫子引之于“乐”与“好礼”;子贡又因而悟《诗》,夫子又因而赞之以示人言《诗》之法,何等开阔! (清·方宗诚《论文章本原》)

? 这则故事,除了让我们看到孔子的教学方法在于启发之外,“赐也,始可与言《诗》已矣”这一句中我们可以知道,孔子是在子贡弄明白前一个道理之后,才开始和他谈论《诗经》,这就是循序渐进。 9、子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”

子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”

子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨。’

其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》

已矣, 告诸往而知来者!”

讨好、奉承别人(但)不如意动,以…为乐,把求道当作快乐喜欢好比加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀雕刻之后还要打磨表推测这定后标志动词,说的是通“欤”介词,跟 《诗经》语气词连用,其加强语气的作用之于告诉他以往的事情就知道将来的事情却,表转折过去的事情未来的事情【译文】子贡说:“贫穷却不谄媚(别人),富贵却没有骄傲自大,怎么样?”孔子答道:“可以啊。(但是)不如贫穷却把求道当作快乐,富贵却喜爱礼的人啊。”

【译文】子贡说:“《诗三百》上说‘好比匠人加工象牙和骨头,切了之后还要磨治;好比加工玉石,用刀凿刻之后还要打磨’大概说的就是这种道理吧?”子贡啊,从现在开始可以同你谈论《诗三百》了,把过去的事情告诉你,你就能推知将来的事情!”

(举一反三)切磋琢磨qiē cuō zhuó mó【解释】:将骨、角、玉、石加工制成器物。比喻学习或研究问题时彼此商讨,互相吸取长处,改正缺点。 【出自】:《诗经·卫风·淇奥》:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。” 【近义词】:取长补短、推本溯源 【反义词】:不求甚解、浅尝辄止 资料补充2010年10月16晚21时40分许,在河北大学新区超市前,一牌照为“冀FWE420”的黑色轿车,将两名女生撞出数米远。被撞一陈姓女生于17日傍晚经抢救无效死亡,另一女生重伤,经紧急治疗后,方脱离生命危险,现已转院治疗。肇事者口出狂言:“有本事你们告去,我爸爸是李刚。”2011年1月30日,河北保定李启铭交通肇事案一审宣判,李启铭被判6年。【评析】

这则故事,除了让我们看到孔子的教学方法在于启发之外,“赐也,始可与言《诗》已矣”这一句中我们可以知道,孔子是在子贡弄明白前一个道理之后,才开始和他谈论《诗经》,这就是循序渐进。10、子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,

素以为绚’,何谓也?”子曰:“绘事后素。”

曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始

可与言《诗》已矣!”

美好的笑笑时两颊呈现酒窝的好看的样子漂亮的眼睛转动眼睛的样子白色的丝绢把它做成形作名,艳丽的衣裳宾语前置绘画后于白色的底子。绘事,绘画、图画。素,指用来作画的白色的底子在……后面

是礼后于人性吗?启发我子夏的名谈论,讨论表判断【译文】子夏问道:“美丽的笑容上面泛起一对酒窝,漂亮的眼睛闪闪转动,未染色的丝绸变成了艳丽的衣裳,这是说什么啊?”孔子说:“这是说绘画后于白色的底子。”子夏说:“礼后于人的本性吗(就是说礼是施于人的本性上面的吗)?”孔子说:“启发我的是卜商啊!从现在开始可以跟他讨论《诗三百》了。 本则记述了子夏从孔子所讲的“绘事后素”中,领悟到仁先礼后的道理,受到孔子的称赞。表明孔子认为外表的礼节同内心的情操应是统一。

就伦理学说,这里的礼指对行为起约束作用的外在形式——礼节仪式;素指行礼的内心情操。礼后于什么情操?孔子没有直说,但一般认为是后于仁的道德情操。孔子认为,外表的礼节仪式同内心的情操应是统一的,如同绘画一样,质地不洁白,不会画出丰富多采的图案。?本则表现了孔子什么观点?赏析评价第二则 第三则 第五则 第六则 第七则 第八则 第九则因材施教

因材施教孔子的教育思想及方法注重启发,举一反三学思结合

学思结合举一反三不言听计从,敢于质疑赏析评价请同学们认真的朗诵课文,分析总结:本文阐述了孔子的哪些教育思想呢?教育指导思想:有教无类教育方法:因材施教、启发诱导、循序渐进学习方法:

举一反三、学思结合、敢于质疑学教鉴赏探究有 教 无 类 试结合《论语·述而》中“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”简要谈谈你对孔子“有教无类”教育思想的认识。 孔子广招学生,只要能交上十条干肉作

薄礼的人,不论贫富、贵贱、老幼、国籍

等差别,他都一律收下来平等地施以教诲。

有教无类的思想以及实践,使接受教育的

对象不再局限于统治阶级,还为平民能通过

教育进入统治阶层开辟了道路,对教育和

政治都有划时代的意义。开创了平民教育的新纪元课后练习孟子曰:“君子有三乐,而王①天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故②,一乐也;仰不愧于天,俯不怍③于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”(《孟子·尽心上》)

注释:①王(wàng):作动词,称王,这里作征服天下讲。②故:事故。③怍(zuò):惭愧。

译文:孟子说:“君子有三种乐趣,但(以德)征服天下不包括在内。父母都健在,兄弟没有灾患,是第一种乐趣;抬头无愧于天,低头无愧于人,是第二种乐趣;得到天下优秀人才而对他们进行教育,是第三种乐趣。君子有三种乐趣,但(以德)征服天下并不在其中。”

孔子学鼓琴师襄①子,十日不进。师襄子曰:"可以益矣。"孔子曰:"丘②已习其曲矣,未得其数也。"有间,曰:"已习其数,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其志也。"有间,曰:"已习其志,可以益矣。"孔子曰:"丘未得其为人也。"有间,曰:"有所穆然深思焉,有所怡然③高望而远志焉。"曰:"丘得其为人黯然而黑几然④而长眼如望羊如王⑤四国非文王其⑥谁能为此也!"师襄子辟席再拜,曰:"师盖云文王操⑦也!" 【注释】①师襄:春秋时鲁国的音乐家。②丘:孔子名丘,这是孔子的自称。③怡然:高兴的样子。④几然:高大的样子。"几"同"颀":身长。⑤王:读wàng,作动词。⑥其:表语气。⑦文王操:琴曲名,又叫《文王受命》。 【二则译文】孔子向师襄子学习弹琴,学了十天仍止步不进。师襄子说:“可以增加学习内容了。”孔子说:“我已经熟习曲子,但还没有掌握演奏的技巧。”过了一段时间,师襄子说:“已经熟习演奏的技巧,可以继续往下学了。”孔子说:“我还没有领会其中的志趣啊。”过了一段时间,师襄子说,“已经熟习其中的志趣,可以继续往下学了。”孔子说:“我还不知道乐曲的作者啊。”过了一段时间,孔子默然沉思,心旷神怡,高瞻远望而意志升华。说:“我知道乐曲的作者了,那人皮肤深黑,体形颀长,眼睛深邃远望,如同统治着四方诸侯,不是周文王还有谁能撰作这首乐曲呢!”师襄子离开坐席连行两次拜礼,说:“老师说的这乐曲叫做《文王操》啊。”

一则:孟子把天伦之乐、道德圆满之乐、教育后进之乐置于统治天下之上,可见他对血缘伦理、道德修为、教书育人的高度重视,可见他对父母亲人、天下英才乃至众生的挚爱。启发:这三方面价值今天看来仍有相当重要的现实意义,我们应当予以重视。

二则:启发:不管学什么,都不能浅尝辄止。

好仁不好学其蔽也愚

孔子把人从高到低分为四等:

即生而知之者、学而知之者、

困而学之者以及困而不学者。

古代好学的例子

天才来自勤奋

有人问寺院里的大师:“为什么念佛时要敲木鱼?”大师说:“名为敲鱼,实为敲人。”“为什么不敲鸡呀,羊呀?偏偏敲鱼呢?“大师笑着说:“鱼儿是世间最勤快的动物,整日睁着眼,四处游动。这么至勤的鱼儿要时时敲打,何况懒惰的人呢!” “懒惰”是个很有诱惑力的怪物,人的一生谁都会与这个怪物相遇。

梁实秋讲过一个很生动的故事:唐朝有个百丈禅师叫怀海,亲近马祖时得传心印,精勤不休,他制定了《百丈清规》,他自己笃实奉行,“一日不作,一日不食。”一天没有工作,一天他就真的不吃东西。怀海禅师为何能精勤不休?就因为他有得传心印的信念和抱负鞭策他。 勤奋不是先天生就的,而是后天自己养成的,人一旦有了抱负和信念,就会产生勤奋。马克思花了40年的心血,转写了《资本论》。踱为了详细占有材料,他仔细钻研和做过摘要的书达1500多种。他在出外散步时总要带上笔记本,并且不时地将自己看到的,想到的和他认为有用的东西都记在上面。他还常常在室内踱来踱去,一边走,一边思考,长年累月竟把门窗之间的地毯踩成了一条浅沟,好似穿过草地的一条羊肠小道。他经过勤奋的学习和研究,终于在逝世前完成了《资本论》第一卷和第二卷、第三卷的初稿。 马克思创作《资本论》的故事,告诉人们“勤奋来自抱负”。据说,清末时梨园中有“三怪”,他们都是因勤学苦练成了才。 瞎子双阔亭,自小学戏,后来因疾失明,从此他更加勤奋学习,苦练基本功,他在台下走路时需要人搀扶,可是上台表演却寸步不乱,演技超群,终于成为功深艺湛的名须生。另一位是跛子孟鸿寿,幼年身患软骨病,身长腿短,头大脚小,走起路来很不稳便。于是,他暗下决心,勤学苦练,扬长避短,后来一举成为丑角大师。还有一位是哑巴王益芬,先天不会说话,平日看父母演戏,一一记在心,虽无人教授,但他每天起早贪黑练功,常年不懈。艺成后,一鸣惊人,成为戏院里有名的武花脸,被戏班子奉为导师。明代著名医学家李时珍,三次去考举人,均遭失败,后来立志学医,勤而不怠,终于写出了传世的巨著《本草纲目》。举世瞩目的科学家霍金和诺贝尔就是很好的例子。 史蒂芬·霍金1942年1月8日出生于英国的牛津,这是一个特殊的日子,现代科学的奠基人伽利略正是逝世于300年前的同一天。他年青时就生患绝症,然而他坚持不懈,战胜了病痛的折磨,成为了举世瞩目的科学家。 霍金在牛津大学毕业后即到剑桥大学读研究生,这时他被诊断患了“卢伽雷病”,不久,就完全瘫痪了。1985年,霍金又因肺炎进行了穿气管手术,此后,他完全不能说话,依靠安装在轮椅上的一个小对话机和语言合成器与人进行交谈;看书必须依赖一种翻书页的机器,读文献时需要请人将每一页都摊在大桌子上,然 后他驱动轮椅如蚕吃桑叶般地逐页阅读…… 但霍金不会因为小小的病痛的折磨而放弃了对学习的渴望,他正是在这种一般人难以置信的艰难中,成为世界公认的引力物理科学巨人。霍金在剑桥大学任牛顿曾担任过的卢卡逊数学讲座教授之职,他的黑洞蒸发理论和量子宇宙论不仅震动了自然科学界,并且对哲学和宗教也有深远影响。霍金还在1988年4月出版了《时间简史》,已用33种文字发行了550万册,如今在西方,自称受过教育的人若没有读过这本书,会被人看不起。

诺贝尔的父亲是一位颇有才干的机械师、发明家,但由于经营不佳,屡受挫折。后来,一场大火又烧毁了全部家当, 生活完全陷入穷困潦倒的境地,要靠借债度日。父亲为躲避债主离家出走,到俄国谋生。诺贝尔的两个哥哥在街头巷尾卖火柴,以便赚钱维持家庭生计。由于生活艰 难,诺贝尔一出世就体弱多病,身体不好使他不能象别的孩子那样,活泼欢快,当别的孩子在一起玩耍时,他却常常充当旁观者。童年生活的境遇,使他形成了孤 僻、内向的性格。诺贝尔到了8岁才上学,但只读了一年书,这也是他所受过的唯一的正规学校教育。到他10岁时,全家迁居到俄国的彼得堡。在俄国由于语言不通,诺贝尔和两个哥哥都进不了当地的学校,只好在当地请了一个瑞典的家庭教师,指导他们学习俄、英、法、德等语言,体质虚弱的诺贝尔学习特别勤奋,他好学的态度,不仅得到教师的赞扬,也赢得了父兄的喜爱。然而到了他15岁时,因家庭经济困难,交不起学费,兄弟三人只好停止学业。诺贝尔来到了父亲开办的工厂当助手,然而到了他15岁时,因家庭经济困难,交不起学费,兄弟三人只好停止学业。诺贝尔来到了父亲开办的工厂当助手,他细心地观察和认真地思索,凡是他耳闻目睹的那些重要学问,都被他敏锐地吸收进去。 为了学到更多的东西,1850年,他出国考察学习。两年的时间里,他先后去过德国、法国、意大利和美国。由于他善于观察、认真学习,知识迅速积累。很快成为一名精通多种语言的学者和有着科学训练的科学家。回国后在工厂的实践训练中,他考察了许多生产流程,不仅增添了许多的实用技术,还熟悉 了工厂的生产和管理。 就这样,在历经了坎坷磨难之后,没有正式学历的诺贝尔,终于靠刻苦、持久的自学,逐步成长为一个科学家和发明家。 诺贝尔的母亲去世后,他把30亿瑞典币——一生的财产,全部捐献给了慈善机构,只是留下了母亲的照片,以作为永久的纪念。后人为了永远记住他,以他的名字命名的科学奖,已经成为举世瞩目的最高科学大奖。 是什么使不起眼的小男孩变成举世瞩目的科学巨人?是靠坚持不懈的努力。 勤奋出才能,勤奋出成果。《农书》的规模宏大,范围广博。全书共三十七卷(现存三十六卷,另有编做二十二卷的版本,内容相同),大约十三万字,插图三百多幅。其中包括《农 桑通诀》、《百谷谱》和《农器图谱》三大部分,既有总论,又有分论,图文并茂,系统分明,体例完整。 这样的例子不胜枚举。正如爱因斯坦所说:“人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。”

凿壁偷光讲的是匡衡,西汉的著名学者匡衡,出身於农民家庭,生活十分贫困。他从小就很渴望读书,可是父母没有能力供他上学,甚至连书本也买不起,匡衡只好向别人借书来看。 某天晚上,匡衡很希望在睡前读一读书,但由於家中穷得连灯油也没有,根本没法点灯读书。正当匡衡发愁时,忽然发现丝丝的光线,正从墙壁的缝隙中透射过来,原来这是邻居的灯光。匡衡心生一计,便用凿子把那小缝挖大成一个小洞,然后捧着书,倚在墙边,利用那点微弱的光线阅读。从此,匡衡每晚就借邻居的灯光,埋首苦读,最后成为了著名的学者。 囊萤映雪讲的是车胤 车胤(公元333-401),字武子,东晋时期南平郡离县人(今临澧县柏枝乡)。 晋代车胤家贫,没钱买灯油,而又想晚上读书,便在夏天晚上抓一把萤火虫来当灯读书;映雪是晋代孙康冬天夜里利用雪映出的光亮看书。其囊萤夜读 之精神激励着一代又一代的莘莘学子,鼓舞后辈,永世垂范。他功名仕途一生,为国为民,鞠躬尽瘁,先后曾任:中书侍郎、待中、国子监博学、骠骑长史、太常、护军将军、丹阳尹、吏部尚书,两次进爵后,被朝廷封为关内侯与临湘候。职守功勋,颇极一时之盛。 悬梁刺股讲的是苏秦.苏秦,战国时期东周洛阳乘轩里人,字季子。苏秦是洛阳人,虽然出身寒门,却怀有一番大志。他跟随鬼谷子学习游说术多年后,看到自己的同窗庞涓、孙膑等都相继下山求取功名,于是也和张仪告别老师下山。张仪去了魏国,而苏秦在列国游历了好几年,但一事无成,只得狼狈地回到家里。 苏秦回到家中,他的哥哥、嫂子、弟弟、妹妹、妻子都讥笑他不务正业,只知道搬弄口舌。苏秦听了这些嘲笑他的话,心里感到十分惭愧,但他一直想游说天下,谋取功名,于是请求母亲变卖家产,然后再去周游列国。 苏秦经常自勉说:“读书人已经决定走读书求取功名这条路,如果不能凭所学知识获取高贵荣耀的地位,读得再多又有什么用呢!”想到这些,苏秦更加忘我地学习起来。 为了抓紧时间学习,苏秦还想出了一个好办法。他读书时,把头发用绳子扎起来,悬在梁上,如果自己一打盹,头发就把自己揪醒。夜深的时候,如果觉得自己困了,就拿锥子刺自己的大腿,这样就能保持清醒。这就是成语“头悬梁,锥刺股”的由来。 概括你从中得到的认识或启发阅读与感悟青年时期的张铁生(左前一) 张铁生 近照 历史回眸:

1973年7月19日 《辽宁日报》报道的张铁生“白卷事件” 据说 当初马可·波罗到中国时,最让他和欧洲人钦佩的是中国人的科举考试,前不久,中美校长交流,美国校长们最羡慕的是中国的高考制度,能把最好的学生直接招到最好的大学里。

没有最完美的制度,只有最合适的制度。科举是有许多坏处,但它是一种最不坏的制度。

可以说,高考制度应试教育并不完全与孔子的教育理念相悖。可以说,对于穷人家的孩子或者没权没势家庭的孩子 ,他们是高考最大的受益者。 总结?(学会辨证看问题)【答案】 D(A舍:shě,B墦:fán,C拂:bì)2.下列词语书写全部正确的一项是

( )

A.莞尔而笑 舍瑟而做 日出而作 日入而息

B.松柏后雕 不悱不发 如切如磋 如琢如磨

C.弃甲曳兵 缘木求鱼 为渊驱鱼 为丛驱雀

D.法家拂士 侧隐之心 钻燧取火 鲧禹决渎

【答案】 C(A做—作,B雕—彫,D侧—恻)【答案】 C(C中“弃”的对象是“马”,而“违”的对象应是“齐国”。)4.下列句子中的“而”字,用法相同的两项是( )

A.学而不思则罔。

B.贫而无谄,富而无骄。

C.告诸往而知来者。

D.富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。

【答案】 AB(都表转折关系,译为“却”。)下列加点的词解释有误的一项是( )

A.闻斯(就)行诸 赤也惑(糊涂)

愠(怨恨,生气)色

B.忠(尽心竭力)矣 违(违背)之

不愤(郁结)

C.不悱(想说而说不出来) 一隅(角落)

无益(好处)

D.不思则罔(欺骗) 不学则殆(危险)

美目盼(转动眼睛的样子)再 见

同课章节目录