江苏省南通市海中2022-2023学年高一下学期期中考试历史(必修)试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市海中2022-2023学年高一下学期期中考试历史(必修)试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 216.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-13 10:31:26 | ||

图片预览

文档简介

2022—2023 学年度第二学期高一年级期中考试

历史 ( 必修) 试卷

一、选择题:本大题共 42 题,每题 2 分,共计 84 分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符 合题目要求。

1 .第一届全国人民代表大会通过了中国第一部社会主义类型的宪法。这次会议召开于 ( ) A . 1949年 B . 1954年 C . 1956年 D . 1978年

2 .中国和苏联都是多民族国家。在处理民族问题上,周恩来说:“历史的发展使我们的民族大家庭 需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况……新中国成立后, 在各少数民族聚居的地区实行 ( )

A . 政治协商制度 B . 民族区域自治制度

C . 基层民主制度 D . 人民代表大会制度

3 .新中国成立初期,新政权面临严峻的经济形势,有些人公开宣称:“中国共产党人进得了城市, 却管不了城市。他们打天下能得 90 分,而治理经济却要得 0 分。”人民政府与投机商人之间展 开了一场特殊战役,打击了投机商人。该“战役”是 ( )

A . 淮海战役 B . 辽沈战役

C . 渡江战役 D .“稳定物价之战”

4 .为了赢得抗美援朝战争的胜利,截至 1952 年 5 月底,东北地区捐款 6525.08 万元,可购战斗机

435 架;华北地区捐款 6795.06 万元,可购战斗机 453 架;华东地区、中南地区、西南地区、西 北地区、 内蒙古等其他的地区和个人也纷纷进行了捐款。这体现出抗美援朝时期 ( )

A . 武器主要来自人民捐赠 B . 中国国际地位提高

C . 民族凝聚力的空前增强 D . 工农增产支援前线

5 .1955 年,周恩来在某个国际会议上说:中国代表团参加会议的目的“是来求团结而不是来吵架 的”,“我们的会议应该求同而存异”。据此判断,该会议是 ( )

A . 朝鲜停战谈判 B . 日内瓦会议 C . 万隆会议 D . 中非合作论坛

6 .1956 年毛泽东发表《论十大关系》,要求借鉴苏联社会主义建设的经验教训,研究中国社会主义 建设的基本问题,提出了一整套符合中国实际的方针政策。材料表明中国社会主义建设 ( ) A . 完全照搬了苏联模式 B . 基本解决了阶级矛盾

C . 强调从基本国情出发 D . 满足了人民普遍愿望

7 .某期《感动中国》节目中有这样一段颁奖词:他是一位真正的耕耘者……当他名满天下的时候, 却仍然只是专注于田畴……他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。下列人物能获此殊荣的是 ( )

A . 杨振宁 B . 袁隆平 C . 钱学森 D . 李四光

8 .我国物理工程师罗健夫研制了第一台“图形发生器”,为我国航天工业做出重大贡献;光学科学 家蒋筑英建立了我国第一台光学传递函数测量装置,解决了许多光学研究的关键性难题。20 世 纪 80 年代初,两人均被授为全国劳动模范。以下的劳模精神与两位科学家最相吻合的是 ( ) A . 崇尚劳动 B . 敬业守信 C . 敢于创新 D . 艰苦奋斗

9 .下列属于我国 70 年代外交成就的是 ( )

A . 参加亚非会议 B . 提出了求同存异方针

C . 共建“一带一路” D . 中美关系开始正常化

10.《剑桥中华人民共和国史》记载:“……集体农业的痕迹,大量从中国农村消失了。”导致这一现 象的原因应是 ( )

A . 人民公社化运动的开展 B . 农业生产合作社的建立

C . 家庭联产承包责任制的实行 D . 土地改革取得圆满成功

11.改革开放初期,广东有一个说法:遇到绿灯往前走,看到黄灯赶紧走,碰上红灯绕着走。但 1992 年他们说:北京送来了更通畅的绿灯。“北京送来的绿灯”是指中国 ( )

A . 开始在广东设立经济特区 B . 确立了经济体制改革目标

C . 决定实施“走出去”战略 D . 正式加入了世界贸易组织

12.“这是全世界瞩目的时刻,是 100 多年来海内外中华民族儿女日夜企盼的时刻,经历了百年沧桑 的香港终于回归祖国的怀抱。”这一“时刻”的到来成功实践了 ( )

A . 人民代表大会制度 B .“一国两制”构想

C . 民族区域自治制度 D . 民主集中制原则

13.2015 年 11 月,中共中央总书记、国家主席习近平和台湾地区领导人马英九举行历史性会晤,习强调了“九二共识”对于两岸关系和平发展的重要意义。“九二共识”的核心内涵是 ( ) A . 和平统一方针 B . 多党协商制度

C . 一个中国原则 D .“一国两制”构想

14.进入二十一世纪,中国坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,正从经济全球化的积极 参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。这体现了中国 ( )

A . 积极发展乡镇企业 B . 综合国力世界之首

C . 彰显大国责任担当 D . 得到世界各国认同

15.《吉尔伽美什》是古代两河流域的著名史诗,是至今保存的为数不多的古代优秀文学作品之一。 它得以比较完整地保存下来的形式是 ( )

A . 纸草文书 B . 泥板文书 C . 龟甲骨片 D . 青铜铭文

16.文字是文明形成的标志,也是文明得以传承的重要载体。下列属于古埃及文字的是 ( )

A . 甲骨文 B . 楔形文字 C . 象形文字 D . 腓尼基字母

17.最初的文明大多出现于大河流域,其中位于尼罗河流域的文明是 ( )

A . 古代埃及文明 B . 古代印度文明 C . 古代希腊文明 D . 古代西亚文明

18.有学者认为:“每次外来民族的入侵,都给印度文明带来了新的成分。这些外来民族也无不在历 史的长河中为印度民族所同化。……印度曾被称为“人种的基因库”,几乎世界上所有的人种都 能在印度被找到……”据此可知,印度文明 ( )

A . 具有多元性 B . 是人类的发源地 C . 具有先进性 D . 拥有悠久的历史

19.印度《摩奴法典》编成于公元前 2 世纪一公元 2 世纪,明确规定了四大种姓的义务,其中对某 一种姓的界定是“牧畜,施舍,祭祀,学习吠陀,商业以及高利贷,农业”。该种姓是 ( ) A . 婆罗门 B . 首陀罗 C . 刹帝利 D . 吠舍

20.公元前 2000 年左右,埃及文明将势力扩展到两河流域;巴尔干半岛南部和爱琴海地区也进入了 文明时代;中国文明的空间也在扩大。公元前 1000 年左右,欧亚大陆上的农耕文明已经从东边 的太平洋沿岸扩展到西边的大西洋。这些现象出现的根本原因是 ( )

A . 国家的出现 B . 生产力的发展 C . 阶级的产生 D . 大规模的战争

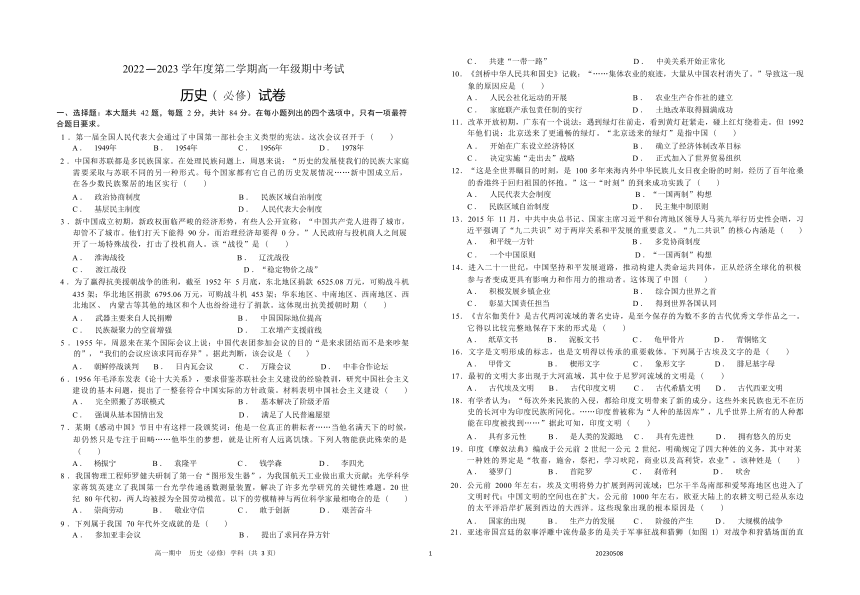

21.亚述帝国宫廷的叙事浮雕中流传最多的是关于军事征战和猎狮 (如图 1) 对战争和狩猎场面的直

高一期中 历史 (必修) 学科 (共 3 页)

1

20230508

接描绘,不惜精心渲染凶残的细节,是这些作品的特点。 曾有艺术家评价道:“(亚述艺术) 到 处都是杀戮的场面…这种艺术看多了连我们自己也要跟着堕落!”这些浮雕艺术反映了亚述帝国 ( )

图 1 :攻城战车及其上张弓破城的士兵

A . 社会政局动荡不安 B . 尚武的社会风气

C . 文明程度相对落后 D . 国民军事素养高

22.“希腊文明与西亚北非文明的冲突,推动的是两大文明的融合,而不是一个文明消灭另一个文明, 一个文明吃掉另一个文明。”最能体现“两大文明的融合”成果的是 ( )

A . 雅典城邦制 B . 波斯帝国的行省制度

C . 腓尼基字母 D . 希腊初期的雕刻艺术

23.西欧中世纪庄园主要从事农业生产,同时也发展手工业,他们生产了人们日常生活所需要的绝 大部分产品。据此可知,庄园是 ( )

A . 西欧的司法审判机构 B . 西欧的民主政治组织

C . 西欧独立的政治单位 D . 自给自足的经济单位

24.9 世纪的西欧社会建立了一套特定的仪式,其誓词强调“我效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇, 我的一举一动必将以他 (主人) 的意志为准则,绝无违背。”这反映的是 ( )

A . 封君封臣制度 B . 庄园经济发展 C . 基督教会束缚 D . 王权得到加强

25.伊凡四世 (1530— 1584) 把全国划分为特辖区和普通区。特辖区包括工商业发达的城市、中部 和南部的富庶地区,以及军事战略要地, 由国君直辖;特辖区的土地被分封给小贵族,他们组 成“特辖军团”,成为国君与大贵族斗争的得力工具。此举使得俄罗斯 ( )

A . 强化了中央集权 B . 废除了农奴制度 C . 缓和了社会矛盾 D . 摆脱了蒙古统治

26.除四大发明外,从中国传到欧洲的东西还有很多,如船尾舵、马镫等器物,菊花、柠檬、柑橘 等水果和植物。柑橘至今在荷兰和德国还被称为“中国苹果”。这些东西传到欧洲主要通过( ) A . 中国商人 B . 阿拉伯人

C . 马可 ·波罗等欧洲人 D . 奥斯曼土耳其人

27.8 世纪中叶,新罗 (今朝鲜) 在中央设执事省,地方设州、郡、县、乡,采用科举制选拔官吏, 以《左传》《礼记》《孝经》为主考科目。这反映当时的朝鲜 ( )

A . 民族意识淡薄 B . 仿效唐朝制度 C . 重视制度创新 D . 对外交往频繁

28.“在帝国阿斯基亚王朝时期,廷巴克图是西非的文化和宗教中心,享有‘尼日尔河畔的明珠’和 “撒哈拉以南的利物浦等美誉。”材料中的“帝国”是 ( )

A . 阿拉伯帝国 B . 桑海帝国 C . 巴比伦帝国 D . 印加帝国

29.“他们清除了森林来种植玉米,得到了比在高原生产更为丰富的收获……建筑师们却能够钻凿大 块的石头,来建造宏伟的建筑物,并用石雕装饰得丰富多彩。他们有一个象形文字系统,他们

精于数学,并发明了一种历法。” “他们”最可能是 ( )

A . 印加人 B . 玛雅人 C . 埃及人 D . 班图人

30.下表中的现象可用于研究 ( )

15 世纪早期 1 公斤胡椒的价值变化 (单位:克白银)

印度产地 亚历山大里亚 威尼斯 欧洲消费国

1 —2 14— 18 10— 14 20—30

A . 新航路开辟的背景 B . 价格革命的影响

C . 工业革命的必要性 D . 世界市场的形成

31.地理大发现预示了世界历史全球阶段的来临。其中最早发现美洲新大陆的航海家是 ( ) A . 迪亚士 B . 哥伦布 C . 达 ·伽马 D . 麦哲伦

32.完成了人类史上第一次从西欧绕非洲来到东方,从而开创了当时东西方之间最短的海上航路的 航海家是 ( )

A . 迪亚士 B . 达 伽马 C . 哥伦布 D . 麦哲伦

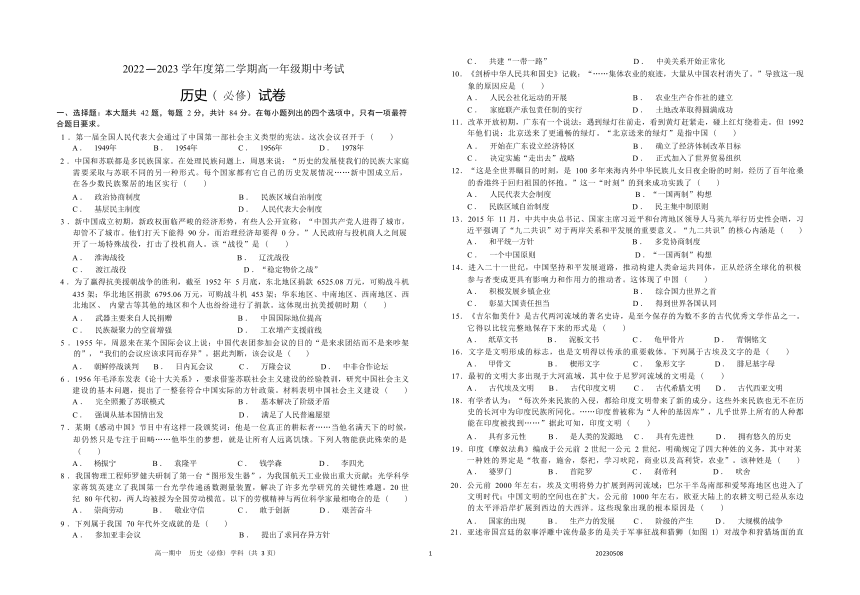

33.图 2 为佛兰德尔地理学家格哈杜斯 ·墨卡托绘制的世界地图。该图的绘制时间应不早于 ( )

图 2

A . 10世纪 B . 12世纪 C . 14世纪 D . 16世纪

34.1522 年,麦哲伦船队的“维多利亚”号,在绕过南美洲,经南印度洋,绕过好望角,沿非洲西 海岸航行后,回到西班牙。 由此可知,麦哲伦团队 ( )

A . 完成环球航行 B . 发现美洲新大陆 C . 开辟亚洲市场 D . 首次到达非洲

35.新航路开辟后,欧洲人将天花、麻疹、 白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲, 造成当地 ( )

A . 自然环境日益改善 B . 粮食作物对外传播

C . 原住居民大量死亡 D . 封建制度濒于解体

36.《全球通史》写道:“凡是今天得到利用的动植物……它们一直缓慢的从各自发源地向外传播, 直到 1500 年前后开始由横跨地球的人们在各大陆之间来回移植。”材料表明新航路的开辟 ( )

A . 改变了居民饮食结构 B . 打破了全球生态平衡

C . 推动了人类移民浪潮 D . 扩大了物种交换范围

37.“马铃薯和甘薯,玉米和花生,四季豆、辣椒、南瓜,还有草莓、菠萝、番茄!遍地都是芝麻粒。”

高一期中 历史 (必修) 学科 (共 3 页)

2

20230508

这首菲律宾民歌中出现的主要农作物原产于 ( )

A . 美洲 B . 非洲 C . 亚洲 D . 欧洲

38. 目前使用西班牙语的人口占到了世界总人口的 4.84% ,南美洲一共有 9 个国家把西班牙语作为 官方语言。这主要缘于 ( )

A . 南美洲国家实施的文化开放政策 B . 拉丁文化的独特性

C . 西班牙语较其他语言更具传播性 D . 西班牙的殖民扩张

39.对图 3 主题表述最为准确的是 ( )

图 3

A . 奴隶贸易 B . 商业贸易 C . 三角贸易 D . 殖民掠夺

40.如图4 所示贸易图中,居于主导地位的是 ( )

A . 美洲 B . 欧洲 C . 亚洲 D . 非洲

41.1493 年,罗马教皇亚历山大六世为调解矛盾,划定了“教皇子午线”。它主要是为了调解 ( )

A . 西班牙和葡萄牙的矛盾 B . 西班牙和英国的矛盾

C . 英国和法国的矛盾 D . 葡萄牙和荷兰的矛盾

42.随着荷兰东印度公司带回的香料、辣椒和茶叶越来越多,公司的股票价格也逐渐上涨,股票交 易量随之增加。1609 年,阿姆斯特丹诞生了世界上最早的证券交易所——阿姆斯特丹交易所。 这表明新航路的开辟 ( )

A . 引起商业经营方式变化 B . 使荷兰成为世界金融中心

C . 导致欧洲殖民扩张加剧 D . 促进了银行业的迅速发展

二、非选择题:本大题共 2 题,满分 16 分,请在相应的答题区域内作答。

43.(8 分) 阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 1950 年初,全国仍有土匪武装 260 多万人,他们还有明显的政治性质。 1952 年底,大规模 剿匪活动结束。这项工作,对巩固人民政权、建立一个稳定安宁的社会秩序、 保证经济恢复和发展, 有着重要意义。经济方面问题的解决更加复杂艰难得多,物价的飞涨,使人民生活受到严重威胁, 人心开始波动。这是关系到人民政权建立起来后能否站住脚跟的大问题。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》 材料二 “三线”建设以备战为指导思想,从 1964 年至 1980 年,在主要的 13 个省、 区的中西部地 区投入了 2052.68 亿元巨资,整个工程规模空前。在铁路交通建设先行的前提下,西南诸省的工业 进行全面深刻的再造,建成了基本完备的钢铁、能源、有色金属、电子、化学、机械等重工业体系, 并建立了中国西南物理研究院、 中国核动力研究设计院等科研机构。这些形成了中国可靠的西部后 方科技工业基地,初步改变了中国东西部经济发展不平衡的布局。

——摘自远山《“三线”建设: 一笔宝贵的历史遗产》 (1) 据材料一并结合所学知识,指出新中国在建国初巩固人民政权的重大措施。(4 分)

(2) 据材料二并结合所学知识,概括 20 世纪六七十年代我国三线建设的意义。(4 分)

44.(8 分) 阅读材料,完成下列要求。

材料一 考古学、遗传学和语言学的研究表明,玉米起源于美洲墨西哥、秘鲁和智利沿安第斯山麓的 狭长地带,玉米是从大刍草直接演化而来的,人类驯化栽培玉米至少已有七千年的历史。1492 年 11 月,哥伦布及其伙伴在西印度群岛发现一种新奇的谷物——玉米,在 1494 年的第二次航海归来时将 玉米果穗作为珍品奉献给了西班牙国王,随着 16 世纪世界性航线的开辟,玉米沿着新航线开始了它 的环球旅行。据科学家的研究报告,玉米传播到世界各地后,在不同环境下产生了变异百出、丰富 多彩的类型。

材料二 玉米在欧洲各国文献上首次出现的时间,不能代表玉米最早引进和栽培的时间。因为当时欧 洲人主要以小麦和豆类以及稍后引进的马铃薯作为主要粮食作物,玉米在人民生活中的地位并不重 要。直至 18 世纪以后,由于接连不断地发生饥荒,玉米才在欧洲许多国家开始大面积种植。玉米在 人类的帮助下,经历了 400 多年的环球旅行之后,终于在世界适宜生长的地区安家落户,发展成为 重要的载培作物。现在,玉米已跃升为世界上仅次于水稻和小麦的第三大谷物粮食作物。

——上述材料均摘编自冬屏亚《玉米的起源、传播和分布》 (1) 根据材料一并结合所学知识,概括玉米的洲际传播轨迹及其原因。(5 分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明玉米传播产生的影响。(3 分)

高一期中 历史 (必修) 学科 (共 3 页)

3

20230508

2022—2023 学年度第二学期高一年级期中考试

历史 (必修) 答案

一、选择题:本大题共 42 题,每题 2 分,共计 84 分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B D C C C B C D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B C C B C A A D B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B D D A A B B B B A

题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

答案 B B D A C D A D C B

题号 41 42

答案 A A

二、非选择题:本大题共 2 题,满分 16 分,请在相应的答题区域内作答。

42.【答案】

(1) 措施:剿匪镇反,稳定物价 (银元之战、米棉之战),土地改革,抗美援朝, 开创了独立自主的和平外交。(4 分)

(2) 影响:增强了国防力量;改善了国民经济布局;改变西部交通落后的局面; 促进了西部的开发和经济社会发展。(4 分)

43.【答案】

(1) 传播轨迹:美洲到欧洲再到世界各地。(3 分)

原因:新航路开辟促使物种在世界范围内传播;玉米在传播过程中的变异。(2 分,其他言之有理亦可)

(2) 影响:助推了不同地区物种的交流;一定程度上有利于改善贫困地区饥饿 状况;丰富了人们的饮食文化。(3 分,其他言之有理亦可)

历史 ( 必修) 试卷

一、选择题:本大题共 42 题,每题 2 分,共计 84 分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符 合题目要求。

1 .第一届全国人民代表大会通过了中国第一部社会主义类型的宪法。这次会议召开于 ( ) A . 1949年 B . 1954年 C . 1956年 D . 1978年

2 .中国和苏联都是多民族国家。在处理民族问题上,周恩来说:“历史的发展使我们的民族大家庭 需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况……新中国成立后, 在各少数民族聚居的地区实行 ( )

A . 政治协商制度 B . 民族区域自治制度

C . 基层民主制度 D . 人民代表大会制度

3 .新中国成立初期,新政权面临严峻的经济形势,有些人公开宣称:“中国共产党人进得了城市, 却管不了城市。他们打天下能得 90 分,而治理经济却要得 0 分。”人民政府与投机商人之间展 开了一场特殊战役,打击了投机商人。该“战役”是 ( )

A . 淮海战役 B . 辽沈战役

C . 渡江战役 D .“稳定物价之战”

4 .为了赢得抗美援朝战争的胜利,截至 1952 年 5 月底,东北地区捐款 6525.08 万元,可购战斗机

435 架;华北地区捐款 6795.06 万元,可购战斗机 453 架;华东地区、中南地区、西南地区、西 北地区、 内蒙古等其他的地区和个人也纷纷进行了捐款。这体现出抗美援朝时期 ( )

A . 武器主要来自人民捐赠 B . 中国国际地位提高

C . 民族凝聚力的空前增强 D . 工农增产支援前线

5 .1955 年,周恩来在某个国际会议上说:中国代表团参加会议的目的“是来求团结而不是来吵架 的”,“我们的会议应该求同而存异”。据此判断,该会议是 ( )

A . 朝鲜停战谈判 B . 日内瓦会议 C . 万隆会议 D . 中非合作论坛

6 .1956 年毛泽东发表《论十大关系》,要求借鉴苏联社会主义建设的经验教训,研究中国社会主义 建设的基本问题,提出了一整套符合中国实际的方针政策。材料表明中国社会主义建设 ( ) A . 完全照搬了苏联模式 B . 基本解决了阶级矛盾

C . 强调从基本国情出发 D . 满足了人民普遍愿望

7 .某期《感动中国》节目中有这样一段颁奖词:他是一位真正的耕耘者……当他名满天下的时候, 却仍然只是专注于田畴……他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。下列人物能获此殊荣的是 ( )

A . 杨振宁 B . 袁隆平 C . 钱学森 D . 李四光

8 .我国物理工程师罗健夫研制了第一台“图形发生器”,为我国航天工业做出重大贡献;光学科学 家蒋筑英建立了我国第一台光学传递函数测量装置,解决了许多光学研究的关键性难题。20 世 纪 80 年代初,两人均被授为全国劳动模范。以下的劳模精神与两位科学家最相吻合的是 ( ) A . 崇尚劳动 B . 敬业守信 C . 敢于创新 D . 艰苦奋斗

9 .下列属于我国 70 年代外交成就的是 ( )

A . 参加亚非会议 B . 提出了求同存异方针

C . 共建“一带一路” D . 中美关系开始正常化

10.《剑桥中华人民共和国史》记载:“……集体农业的痕迹,大量从中国农村消失了。”导致这一现 象的原因应是 ( )

A . 人民公社化运动的开展 B . 农业生产合作社的建立

C . 家庭联产承包责任制的实行 D . 土地改革取得圆满成功

11.改革开放初期,广东有一个说法:遇到绿灯往前走,看到黄灯赶紧走,碰上红灯绕着走。但 1992 年他们说:北京送来了更通畅的绿灯。“北京送来的绿灯”是指中国 ( )

A . 开始在广东设立经济特区 B . 确立了经济体制改革目标

C . 决定实施“走出去”战略 D . 正式加入了世界贸易组织

12.“这是全世界瞩目的时刻,是 100 多年来海内外中华民族儿女日夜企盼的时刻,经历了百年沧桑 的香港终于回归祖国的怀抱。”这一“时刻”的到来成功实践了 ( )

A . 人民代表大会制度 B .“一国两制”构想

C . 民族区域自治制度 D . 民主集中制原则

13.2015 年 11 月,中共中央总书记、国家主席习近平和台湾地区领导人马英九举行历史性会晤,习强调了“九二共识”对于两岸关系和平发展的重要意义。“九二共识”的核心内涵是 ( ) A . 和平统一方针 B . 多党协商制度

C . 一个中国原则 D .“一国两制”构想

14.进入二十一世纪,中国坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,正从经济全球化的积极 参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。这体现了中国 ( )

A . 积极发展乡镇企业 B . 综合国力世界之首

C . 彰显大国责任担当 D . 得到世界各国认同

15.《吉尔伽美什》是古代两河流域的著名史诗,是至今保存的为数不多的古代优秀文学作品之一。 它得以比较完整地保存下来的形式是 ( )

A . 纸草文书 B . 泥板文书 C . 龟甲骨片 D . 青铜铭文

16.文字是文明形成的标志,也是文明得以传承的重要载体。下列属于古埃及文字的是 ( )

A . 甲骨文 B . 楔形文字 C . 象形文字 D . 腓尼基字母

17.最初的文明大多出现于大河流域,其中位于尼罗河流域的文明是 ( )

A . 古代埃及文明 B . 古代印度文明 C . 古代希腊文明 D . 古代西亚文明

18.有学者认为:“每次外来民族的入侵,都给印度文明带来了新的成分。这些外来民族也无不在历 史的长河中为印度民族所同化。……印度曾被称为“人种的基因库”,几乎世界上所有的人种都 能在印度被找到……”据此可知,印度文明 ( )

A . 具有多元性 B . 是人类的发源地 C . 具有先进性 D . 拥有悠久的历史

19.印度《摩奴法典》编成于公元前 2 世纪一公元 2 世纪,明确规定了四大种姓的义务,其中对某 一种姓的界定是“牧畜,施舍,祭祀,学习吠陀,商业以及高利贷,农业”。该种姓是 ( ) A . 婆罗门 B . 首陀罗 C . 刹帝利 D . 吠舍

20.公元前 2000 年左右,埃及文明将势力扩展到两河流域;巴尔干半岛南部和爱琴海地区也进入了 文明时代;中国文明的空间也在扩大。公元前 1000 年左右,欧亚大陆上的农耕文明已经从东边 的太平洋沿岸扩展到西边的大西洋。这些现象出现的根本原因是 ( )

A . 国家的出现 B . 生产力的发展 C . 阶级的产生 D . 大规模的战争

21.亚述帝国宫廷的叙事浮雕中流传最多的是关于军事征战和猎狮 (如图 1) 对战争和狩猎场面的直

高一期中 历史 (必修) 学科 (共 3 页)

1

20230508

接描绘,不惜精心渲染凶残的细节,是这些作品的特点。 曾有艺术家评价道:“(亚述艺术) 到 处都是杀戮的场面…这种艺术看多了连我们自己也要跟着堕落!”这些浮雕艺术反映了亚述帝国 ( )

图 1 :攻城战车及其上张弓破城的士兵

A . 社会政局动荡不安 B . 尚武的社会风气

C . 文明程度相对落后 D . 国民军事素养高

22.“希腊文明与西亚北非文明的冲突,推动的是两大文明的融合,而不是一个文明消灭另一个文明, 一个文明吃掉另一个文明。”最能体现“两大文明的融合”成果的是 ( )

A . 雅典城邦制 B . 波斯帝国的行省制度

C . 腓尼基字母 D . 希腊初期的雕刻艺术

23.西欧中世纪庄园主要从事农业生产,同时也发展手工业,他们生产了人们日常生活所需要的绝 大部分产品。据此可知,庄园是 ( )

A . 西欧的司法审判机构 B . 西欧的民主政治组织

C . 西欧独立的政治单位 D . 自给自足的经济单位

24.9 世纪的西欧社会建立了一套特定的仪式,其誓词强调“我效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇, 我的一举一动必将以他 (主人) 的意志为准则,绝无违背。”这反映的是 ( )

A . 封君封臣制度 B . 庄园经济发展 C . 基督教会束缚 D . 王权得到加强

25.伊凡四世 (1530— 1584) 把全国划分为特辖区和普通区。特辖区包括工商业发达的城市、中部 和南部的富庶地区,以及军事战略要地, 由国君直辖;特辖区的土地被分封给小贵族,他们组 成“特辖军团”,成为国君与大贵族斗争的得力工具。此举使得俄罗斯 ( )

A . 强化了中央集权 B . 废除了农奴制度 C . 缓和了社会矛盾 D . 摆脱了蒙古统治

26.除四大发明外,从中国传到欧洲的东西还有很多,如船尾舵、马镫等器物,菊花、柠檬、柑橘 等水果和植物。柑橘至今在荷兰和德国还被称为“中国苹果”。这些东西传到欧洲主要通过( ) A . 中国商人 B . 阿拉伯人

C . 马可 ·波罗等欧洲人 D . 奥斯曼土耳其人

27.8 世纪中叶,新罗 (今朝鲜) 在中央设执事省,地方设州、郡、县、乡,采用科举制选拔官吏, 以《左传》《礼记》《孝经》为主考科目。这反映当时的朝鲜 ( )

A . 民族意识淡薄 B . 仿效唐朝制度 C . 重视制度创新 D . 对外交往频繁

28.“在帝国阿斯基亚王朝时期,廷巴克图是西非的文化和宗教中心,享有‘尼日尔河畔的明珠’和 “撒哈拉以南的利物浦等美誉。”材料中的“帝国”是 ( )

A . 阿拉伯帝国 B . 桑海帝国 C . 巴比伦帝国 D . 印加帝国

29.“他们清除了森林来种植玉米,得到了比在高原生产更为丰富的收获……建筑师们却能够钻凿大 块的石头,来建造宏伟的建筑物,并用石雕装饰得丰富多彩。他们有一个象形文字系统,他们

精于数学,并发明了一种历法。” “他们”最可能是 ( )

A . 印加人 B . 玛雅人 C . 埃及人 D . 班图人

30.下表中的现象可用于研究 ( )

15 世纪早期 1 公斤胡椒的价值变化 (单位:克白银)

印度产地 亚历山大里亚 威尼斯 欧洲消费国

1 —2 14— 18 10— 14 20—30

A . 新航路开辟的背景 B . 价格革命的影响

C . 工业革命的必要性 D . 世界市场的形成

31.地理大发现预示了世界历史全球阶段的来临。其中最早发现美洲新大陆的航海家是 ( ) A . 迪亚士 B . 哥伦布 C . 达 ·伽马 D . 麦哲伦

32.完成了人类史上第一次从西欧绕非洲来到东方,从而开创了当时东西方之间最短的海上航路的 航海家是 ( )

A . 迪亚士 B . 达 伽马 C . 哥伦布 D . 麦哲伦

33.图 2 为佛兰德尔地理学家格哈杜斯 ·墨卡托绘制的世界地图。该图的绘制时间应不早于 ( )

图 2

A . 10世纪 B . 12世纪 C . 14世纪 D . 16世纪

34.1522 年,麦哲伦船队的“维多利亚”号,在绕过南美洲,经南印度洋,绕过好望角,沿非洲西 海岸航行后,回到西班牙。 由此可知,麦哲伦团队 ( )

A . 完成环球航行 B . 发现美洲新大陆 C . 开辟亚洲市场 D . 首次到达非洲

35.新航路开辟后,欧洲人将天花、麻疹、 白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲, 造成当地 ( )

A . 自然环境日益改善 B . 粮食作物对外传播

C . 原住居民大量死亡 D . 封建制度濒于解体

36.《全球通史》写道:“凡是今天得到利用的动植物……它们一直缓慢的从各自发源地向外传播, 直到 1500 年前后开始由横跨地球的人们在各大陆之间来回移植。”材料表明新航路的开辟 ( )

A . 改变了居民饮食结构 B . 打破了全球生态平衡

C . 推动了人类移民浪潮 D . 扩大了物种交换范围

37.“马铃薯和甘薯,玉米和花生,四季豆、辣椒、南瓜,还有草莓、菠萝、番茄!遍地都是芝麻粒。”

高一期中 历史 (必修) 学科 (共 3 页)

2

20230508

这首菲律宾民歌中出现的主要农作物原产于 ( )

A . 美洲 B . 非洲 C . 亚洲 D . 欧洲

38. 目前使用西班牙语的人口占到了世界总人口的 4.84% ,南美洲一共有 9 个国家把西班牙语作为 官方语言。这主要缘于 ( )

A . 南美洲国家实施的文化开放政策 B . 拉丁文化的独特性

C . 西班牙语较其他语言更具传播性 D . 西班牙的殖民扩张

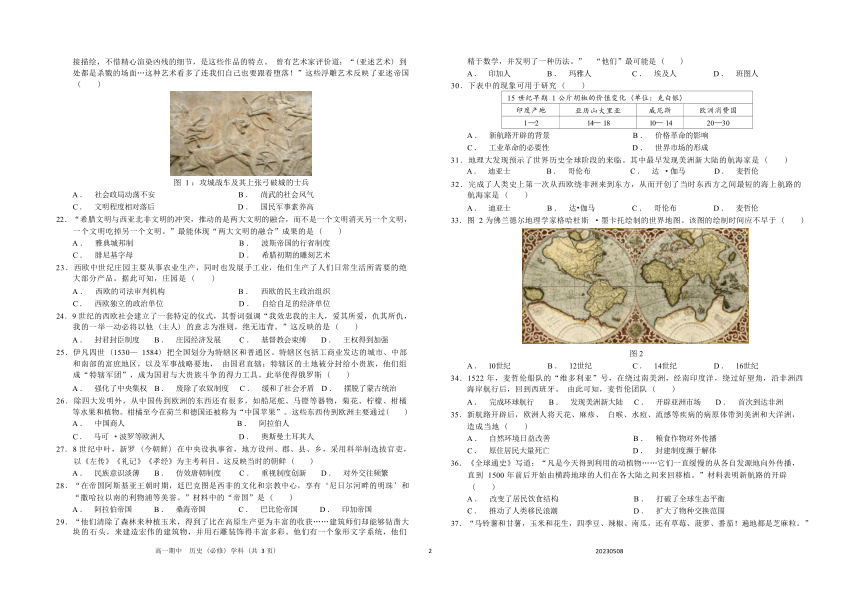

39.对图 3 主题表述最为准确的是 ( )

图 3

A . 奴隶贸易 B . 商业贸易 C . 三角贸易 D . 殖民掠夺

40.如图4 所示贸易图中,居于主导地位的是 ( )

A . 美洲 B . 欧洲 C . 亚洲 D . 非洲

41.1493 年,罗马教皇亚历山大六世为调解矛盾,划定了“教皇子午线”。它主要是为了调解 ( )

A . 西班牙和葡萄牙的矛盾 B . 西班牙和英国的矛盾

C . 英国和法国的矛盾 D . 葡萄牙和荷兰的矛盾

42.随着荷兰东印度公司带回的香料、辣椒和茶叶越来越多,公司的股票价格也逐渐上涨,股票交 易量随之增加。1609 年,阿姆斯特丹诞生了世界上最早的证券交易所——阿姆斯特丹交易所。 这表明新航路的开辟 ( )

A . 引起商业经营方式变化 B . 使荷兰成为世界金融中心

C . 导致欧洲殖民扩张加剧 D . 促进了银行业的迅速发展

二、非选择题:本大题共 2 题,满分 16 分,请在相应的答题区域内作答。

43.(8 分) 阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 1950 年初,全国仍有土匪武装 260 多万人,他们还有明显的政治性质。 1952 年底,大规模 剿匪活动结束。这项工作,对巩固人民政权、建立一个稳定安宁的社会秩序、 保证经济恢复和发展, 有着重要意义。经济方面问题的解决更加复杂艰难得多,物价的飞涨,使人民生活受到严重威胁, 人心开始波动。这是关系到人民政权建立起来后能否站住脚跟的大问题。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》 材料二 “三线”建设以备战为指导思想,从 1964 年至 1980 年,在主要的 13 个省、 区的中西部地 区投入了 2052.68 亿元巨资,整个工程规模空前。在铁路交通建设先行的前提下,西南诸省的工业 进行全面深刻的再造,建成了基本完备的钢铁、能源、有色金属、电子、化学、机械等重工业体系, 并建立了中国西南物理研究院、 中国核动力研究设计院等科研机构。这些形成了中国可靠的西部后 方科技工业基地,初步改变了中国东西部经济发展不平衡的布局。

——摘自远山《“三线”建设: 一笔宝贵的历史遗产》 (1) 据材料一并结合所学知识,指出新中国在建国初巩固人民政权的重大措施。(4 分)

(2) 据材料二并结合所学知识,概括 20 世纪六七十年代我国三线建设的意义。(4 分)

44.(8 分) 阅读材料,完成下列要求。

材料一 考古学、遗传学和语言学的研究表明,玉米起源于美洲墨西哥、秘鲁和智利沿安第斯山麓的 狭长地带,玉米是从大刍草直接演化而来的,人类驯化栽培玉米至少已有七千年的历史。1492 年 11 月,哥伦布及其伙伴在西印度群岛发现一种新奇的谷物——玉米,在 1494 年的第二次航海归来时将 玉米果穗作为珍品奉献给了西班牙国王,随着 16 世纪世界性航线的开辟,玉米沿着新航线开始了它 的环球旅行。据科学家的研究报告,玉米传播到世界各地后,在不同环境下产生了变异百出、丰富 多彩的类型。

材料二 玉米在欧洲各国文献上首次出现的时间,不能代表玉米最早引进和栽培的时间。因为当时欧 洲人主要以小麦和豆类以及稍后引进的马铃薯作为主要粮食作物,玉米在人民生活中的地位并不重 要。直至 18 世纪以后,由于接连不断地发生饥荒,玉米才在欧洲许多国家开始大面积种植。玉米在 人类的帮助下,经历了 400 多年的环球旅行之后,终于在世界适宜生长的地区安家落户,发展成为 重要的载培作物。现在,玉米已跃升为世界上仅次于水稻和小麦的第三大谷物粮食作物。

——上述材料均摘编自冬屏亚《玉米的起源、传播和分布》 (1) 根据材料一并结合所学知识,概括玉米的洲际传播轨迹及其原因。(5 分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明玉米传播产生的影响。(3 分)

高一期中 历史 (必修) 学科 (共 3 页)

3

20230508

2022—2023 学年度第二学期高一年级期中考试

历史 (必修) 答案

一、选择题:本大题共 42 题,每题 2 分,共计 84 分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B D C C C B C D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B C C B C A A D B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B D D A A B B B B A

题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

答案 B B D A C D A D C B

题号 41 42

答案 A A

二、非选择题:本大题共 2 题,满分 16 分,请在相应的答题区域内作答。

42.【答案】

(1) 措施:剿匪镇反,稳定物价 (银元之战、米棉之战),土地改革,抗美援朝, 开创了独立自主的和平外交。(4 分)

(2) 影响:增强了国防力量;改善了国民经济布局;改变西部交通落后的局面; 促进了西部的开发和经济社会发展。(4 分)

43.【答案】

(1) 传播轨迹:美洲到欧洲再到世界各地。(3 分)

原因:新航路开辟促使物种在世界范围内传播;玉米在传播过程中的变异。(2 分,其他言之有理亦可)

(2) 影响:助推了不同地区物种的交流;一定程度上有利于改善贫困地区饥饿 状况;丰富了人们的饮食文化。(3 分,其他言之有理亦可)

同课章节目录