第14课清朝前中期的鼎盛与危机说课课件(共29张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第14课清朝前中期的鼎盛与危机说课课件(共29张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-13 11:14:27 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

说

课

第14课

清朝前中期的鼎盛与危机

壹

教材分析

贰

学情分析

叁

教法学法

肆

教学过程

伍

板书设计

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.本课地位与作用

本课是《纲要》(上)第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》的第二课,第四单元上承“辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一”,下启“晚清时期的内忧外患与救亡图存”,是中国古代封建社会由盛转衰的转折点。

本课承接第13课的知识,说明封建专制的进一步发展.通过学习本课,学生能够知道鼎盛清朝背后蕴藏的危机,为下面学习晚清的内忧外患打下基础。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.本课课程标准的具体要求

(1)通过了解清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

(2)通过了解清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.对教材处理

将本课教材整合为两个部分,分别是盛之所然,衰之必然。康雍乾时期的君主专制加强和疆域的开拓与巩固促成了清朝前中期盛世的出现,同样也是盛世的组成部分;危机则是指盛世下蕴含的危机。并在盛衰原因分析的基础之上,以史为鉴,引导学生思考在“后疫情时代”国家和中学生应该采取怎样的措施。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.知识方面

通过初中阶段学习

了解基本史实

探讨深层问题

了解深层关系

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.能力方面

具有一定的理论基础和逻辑辨证思维能力,能较为全面地看待问题

历史解释能力和分析能力还不够,着眼于培养学生论从史出、史论结合的能力,注重深层的因果关系。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.情意方面

该阶段学生较为感性,情绪波动较大,在教学过程中可以注重对学生情感态度和价值观的引导,培养学生的家国情怀。同时可以将本课的内容与学生的实际生活相联系,通过对清前中期盛衰原因的反思,“以史为鉴”。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

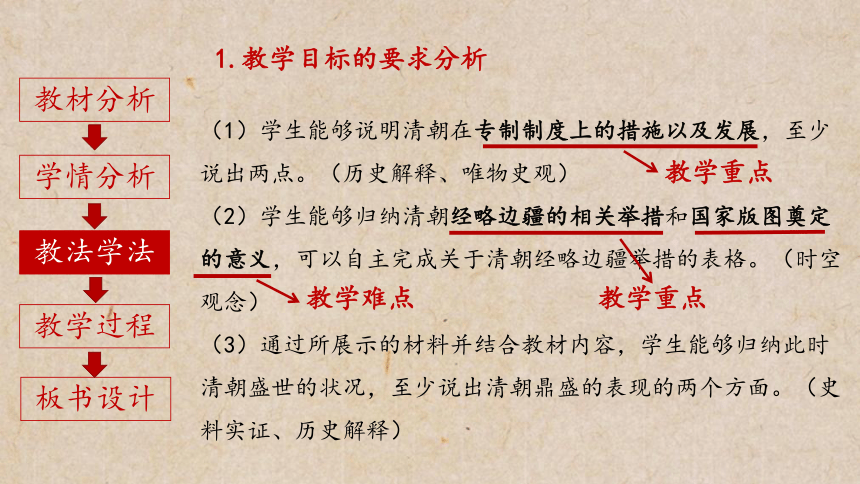

1.教学目标的要求分析

(1)学生能够说明清朝在专制制度上的措施以及发展,至少说出两点。(历史解释、唯物史观)

(2)学生能够归纳清朝经略边疆的相关举措和国家版图奠定的意义,可以自主完成关于清朝经略边疆举措的表格。(时空观念)

(3)通过所展示的材料并结合教材内容,学生能够归纳此时清朝盛世的状况,至少说出清朝鼎盛的表现的两个方面。(史料实证、历史解释)

教学重点

教学重点

教学难点

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.教学目标的要求分析

(4)学生能够分析清朝面临的内部危机以及统治者的应对措施,说出内部危机的表现。(史料实证)

(5)学生能够认识到外部环境的变化对中国产生的影响,联系“后疫情时代”的生活实际说出自己的看法。(时空观念、家国情怀)

教学难点

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.教学重点、难点分析:

教学重点:清朝君主专制的加强、奠定疆域的措施。

教学难点:理解清朝面临的内部统治危机和外部环境的变化,以及清朝奠定统一多民族国家疆域的意义;以史为鉴,思考当今世界形势变化以及我们的应对措施。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(1)在基本的史实讲解上,由于学生之前已经有了基本的掌握,教师可以采用讲授法和问答法的形式。

讲授法还需要特别使用在知识脉络的梳理上,基于学生抽象逻辑思维进一步发展,教师需要在教学中更加注重知识间的逻辑关系,注重深层的因果关系。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(2)高一学生虽然有了基础的史料阅读能力,但历史解释能力和分析能力还不够,应着眼于培养学生论从史出、史论结合的能力。

因此,教师应该采用史料教学法,向学生展示史料并提出问题,任务驱动,引导学生带着问题去分析史料。学生采用史料阅读的方法,对史料进行一定的分析和解释。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(3)基于以学生为主体的教学理念。教师可以在教学重点(开拓和巩固疆域的措施)和教学难点(思考当今世界形势变化以及我们的应对措施)处采用讨论法,有利于突出重点、突破难点,发挥学生主体性。

学生采用合作学习的方法,主动参与课堂中,学会宽容与沟通,学会协作与分享。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(4)新课程理念倡导探究性学习,注重与现实生活的联系。 可以设计三个任务驱动,引导学生进行探究学习,带着问题,师生共同探究盛衰原因,引导联系现实生活,以史为鉴,思考当今世界形势变化以及我们的应对措施。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.新课导入

以一件“特殊”的瓷器为导入,并通过对于瓷器的背景和身份的讲解,引导学生认识到一件瓷器背后蕴藏的盛世与危机,设置悬念,引起学生的兴趣和思考,顺势导入新课。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

任务一:盛之所然——探究清前中期鼎盛局面形成的原因

任务二:衰之必然——探究清前中期危机形成的原因

任务三:以史为鉴——后疫情时代下的中国

任务驱动

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(1)政治制度的保障

以问题为导向,通过对比这两幅示意图的不同,学生能够得出奏折制度方便、快捷的特点,进而认识到奏折制度提高行政效率,加强君主专制的作用。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(1)政治制度的保障

【历史情景剧】

模拟当时议政王大臣会议时期和雍正帝设军机处时期的历史情境,并向学生提出问题,引导学生带着解决问题的需要去看情景剧,深化军机处加强君主专制这一认识。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

如果康雍乾实施民主,扩大官员、民众权力,还会不会出现康乾盛世?

绝对的集权又带来了什么后果?

材料一,引导学生认识君主专制强化的积极作用,引起学生的认知冲突,摆脱关于君主专制的固有认识。

材料二,引导学生认识君主专制空前强化所带来的危害,辩证看待君主专制的加强。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

做到以学生为主体,以表格的方式进行归纳,形象直观。

(2)疆域的管理与奠定

小组合作

用动态视野,以大历史观视角,更直观理解史事的变迁过程

【“历朝历代我国版图的变化”视频】

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(3)康乾盛世景象

归纳出盛世有哪些表现

为什么马克思会说出这样的话?当时究竟有着什么样的危机?

创设一个关于“康乾盛世”正反历史评价的史学情境,产生认知冲突,激发学生学习兴趣,启迪学生历史思维,自然过渡到危机部分的教学。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(1)内部危机显现

资源危机显露

人地矛盾突出

【教材第81页“史料阅读”】

反映了嘉庆帝怎样的心态?

通过表格数据将史实数字化,直观展现这一时期的人地矛盾。

通过历史当事人之言感受当时的境况,剖析出清朝统治者对统治危机并没有很好地应对和解决,进而导致社会危机的不断加重。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(2)外部环境的变化

以时间轴的形式展示同一时期中国与世界形式的对比图,并补充史料,反映此时中国与世界的差距,加强横向的理解分析,学生的全球史观得以培养。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

在“后疫情时代”下,国家和中学生应该采取什么样的措施?

小组讨论

将本课的内容与学生的实际生活相联系,将历史与时代相结合,以史为鉴,培养学生的家国情怀,突出与时俱进的重要性。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.归纳总结

整节课本着创造性整合教材,引导学生更好地学习的目的,设计了三个任务驱动,以问题为导向,从探究清朝前中期的盛衰原因,以史为鉴,思考为应对世界形势的变化,国家和中学生应当采取什么措施。

以学生为中心,为学生的学习补充了各种史料,并设置了一些问题引导学生进行小组探究,学生可以在课堂中学会宽容与沟通,学会协作与分享。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

清前中期的鼎盛与危机

盛之所然

以史为鉴

衰之必然

政治制度的保障

疆域的开拓与巩固

内部危机的显现

外部环境的变化

谢谢大家

1640

1644

1689

1729

1748

1757

1765

1776

1789

清军入关

《尼布楚条约》

设立军机处

闭关锁国

白莲教起义爆发

英国资产阶级

革命爆发

《权利法案》颁布

《论法的精神》出版

英国开始工业革命打败法国确立世界霸权

美国发表

《独立宣言》

法国大革命爆发

说

课

第14课

清朝前中期的鼎盛与危机

壹

教材分析

贰

学情分析

叁

教法学法

肆

教学过程

伍

板书设计

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.本课地位与作用

本课是《纲要》(上)第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》的第二课,第四单元上承“辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一”,下启“晚清时期的内忧外患与救亡图存”,是中国古代封建社会由盛转衰的转折点。

本课承接第13课的知识,说明封建专制的进一步发展.通过学习本课,学生能够知道鼎盛清朝背后蕴藏的危机,为下面学习晚清的内忧外患打下基础。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.本课课程标准的具体要求

(1)通过了解清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

(2)通过了解清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.对教材处理

将本课教材整合为两个部分,分别是盛之所然,衰之必然。康雍乾时期的君主专制加强和疆域的开拓与巩固促成了清朝前中期盛世的出现,同样也是盛世的组成部分;危机则是指盛世下蕴含的危机。并在盛衰原因分析的基础之上,以史为鉴,引导学生思考在“后疫情时代”国家和中学生应该采取怎样的措施。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.知识方面

通过初中阶段学习

了解基本史实

探讨深层问题

了解深层关系

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.能力方面

具有一定的理论基础和逻辑辨证思维能力,能较为全面地看待问题

历史解释能力和分析能力还不够,着眼于培养学生论从史出、史论结合的能力,注重深层的因果关系。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.情意方面

该阶段学生较为感性,情绪波动较大,在教学过程中可以注重对学生情感态度和价值观的引导,培养学生的家国情怀。同时可以将本课的内容与学生的实际生活相联系,通过对清前中期盛衰原因的反思,“以史为鉴”。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.教学目标的要求分析

(1)学生能够说明清朝在专制制度上的措施以及发展,至少说出两点。(历史解释、唯物史观)

(2)学生能够归纳清朝经略边疆的相关举措和国家版图奠定的意义,可以自主完成关于清朝经略边疆举措的表格。(时空观念)

(3)通过所展示的材料并结合教材内容,学生能够归纳此时清朝盛世的状况,至少说出清朝鼎盛的表现的两个方面。(史料实证、历史解释)

教学重点

教学重点

教学难点

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.教学目标的要求分析

(4)学生能够分析清朝面临的内部危机以及统治者的应对措施,说出内部危机的表现。(史料实证)

(5)学生能够认识到外部环境的变化对中国产生的影响,联系“后疫情时代”的生活实际说出自己的看法。(时空观念、家国情怀)

教学难点

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.教学重点、难点分析:

教学重点:清朝君主专制的加强、奠定疆域的措施。

教学难点:理解清朝面临的内部统治危机和外部环境的变化,以及清朝奠定统一多民族国家疆域的意义;以史为鉴,思考当今世界形势变化以及我们的应对措施。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(1)在基本的史实讲解上,由于学生之前已经有了基本的掌握,教师可以采用讲授法和问答法的形式。

讲授法还需要特别使用在知识脉络的梳理上,基于学生抽象逻辑思维进一步发展,教师需要在教学中更加注重知识间的逻辑关系,注重深层的因果关系。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(2)高一学生虽然有了基础的史料阅读能力,但历史解释能力和分析能力还不够,应着眼于培养学生论从史出、史论结合的能力。

因此,教师应该采用史料教学法,向学生展示史料并提出问题,任务驱动,引导学生带着问题去分析史料。学生采用史料阅读的方法,对史料进行一定的分析和解释。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(3)基于以学生为主体的教学理念。教师可以在教学重点(开拓和巩固疆域的措施)和教学难点(思考当今世界形势变化以及我们的应对措施)处采用讨论法,有利于突出重点、突破难点,发挥学生主体性。

学生采用合作学习的方法,主动参与课堂中,学会宽容与沟通,学会协作与分享。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.教法和学法的选择

(4)新课程理念倡导探究性学习,注重与现实生活的联系。 可以设计三个任务驱动,引导学生进行探究学习,带着问题,师生共同探究盛衰原因,引导联系现实生活,以史为鉴,思考当今世界形势变化以及我们的应对措施。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

1.新课导入

以一件“特殊”的瓷器为导入,并通过对于瓷器的背景和身份的讲解,引导学生认识到一件瓷器背后蕴藏的盛世与危机,设置悬念,引起学生的兴趣和思考,顺势导入新课。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

任务一:盛之所然——探究清前中期鼎盛局面形成的原因

任务二:衰之必然——探究清前中期危机形成的原因

任务三:以史为鉴——后疫情时代下的中国

任务驱动

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(1)政治制度的保障

以问题为导向,通过对比这两幅示意图的不同,学生能够得出奏折制度方便、快捷的特点,进而认识到奏折制度提高行政效率,加强君主专制的作用。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(1)政治制度的保障

【历史情景剧】

模拟当时议政王大臣会议时期和雍正帝设军机处时期的历史情境,并向学生提出问题,引导学生带着解决问题的需要去看情景剧,深化军机处加强君主专制这一认识。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

如果康雍乾实施民主,扩大官员、民众权力,还会不会出现康乾盛世?

绝对的集权又带来了什么后果?

材料一,引导学生认识君主专制强化的积极作用,引起学生的认知冲突,摆脱关于君主专制的固有认识。

材料二,引导学生认识君主专制空前强化所带来的危害,辩证看待君主专制的加强。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

做到以学生为主体,以表格的方式进行归纳,形象直观。

(2)疆域的管理与奠定

小组合作

用动态视野,以大历史观视角,更直观理解史事的变迁过程

【“历朝历代我国版图的变化”视频】

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(3)康乾盛世景象

归纳出盛世有哪些表现

为什么马克思会说出这样的话?当时究竟有着什么样的危机?

创设一个关于“康乾盛世”正反历史评价的史学情境,产生认知冲突,激发学生学习兴趣,启迪学生历史思维,自然过渡到危机部分的教学。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(1)内部危机显现

资源危机显露

人地矛盾突出

【教材第81页“史料阅读”】

反映了嘉庆帝怎样的心态?

通过表格数据将史实数字化,直观展现这一时期的人地矛盾。

通过历史当事人之言感受当时的境况,剖析出清朝统治者对统治危机并没有很好地应对和解决,进而导致社会危机的不断加重。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

(2)外部环境的变化

以时间轴的形式展示同一时期中国与世界形式的对比图,并补充史料,反映此时中国与世界的差距,加强横向的理解分析,学生的全球史观得以培养。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

2.新课讲解

在“后疫情时代”下,国家和中学生应该采取什么样的措施?

小组讨论

将本课的内容与学生的实际生活相联系,将历史与时代相结合,以史为鉴,培养学生的家国情怀,突出与时俱进的重要性。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

3.归纳总结

整节课本着创造性整合教材,引导学生更好地学习的目的,设计了三个任务驱动,以问题为导向,从探究清朝前中期的盛衰原因,以史为鉴,思考为应对世界形势的变化,国家和中学生应当采取什么措施。

以学生为中心,为学生的学习补充了各种史料,并设置了一些问题引导学生进行小组探究,学生可以在课堂中学会宽容与沟通,学会协作与分享。

教材分析

学情分析

教法学法

教学过程

板书设计

清前中期的鼎盛与危机

盛之所然

以史为鉴

衰之必然

政治制度的保障

疆域的开拓与巩固

内部危机的显现

外部环境的变化

谢谢大家

1640

1644

1689

1729

1748

1757

1765

1776

1789

清军入关

《尼布楚条约》

设立军机处

闭关锁国

白莲教起义爆发

英国资产阶级

革命爆发

《权利法案》颁布

《论法的精神》出版

英国开始工业革命打败法国确立世界霸权

美国发表

《独立宣言》

法国大革命爆发

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进