课件(共60张PPT)体会深沉的纪念——直面牺牲的纪实散文 高中语文统编版(部编版)必修 上册第八单元 词语积累与词语解释

文档属性

| 名称 | 课件(共60张PPT)体会深沉的纪念——直面牺牲的纪实散文 高中语文统编版(部编版)必修 上册第八单元 词语积累与词语解释 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-12 17:23:27 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

体会深沉的纪念

——直面牺牲的纪实散文(第一课时)

革命传统作品研习

专题导入

阅读下文,回答问题。

“十年磨一剑”——民政部党组成员、优抚安置局局长邹铭谈设立烈士纪念日

(原文见任务单)

1.结合采访内容,谈谈为何设立烈士纪念日?

2.日常生活中,你参加过哪些纪念烈士的活动,谈谈你参加后的感受。

专题目标

1.结合“深沉的纪念”主题,对两篇纪实散文进行批注,理解文章的主要内容,评价革命的行为,体会文作者深沉的情感表达。

2.通过阅读交流的方式,分析两篇散文主要采用的艺术表达技巧,体会纪实性散文的艺术特色。

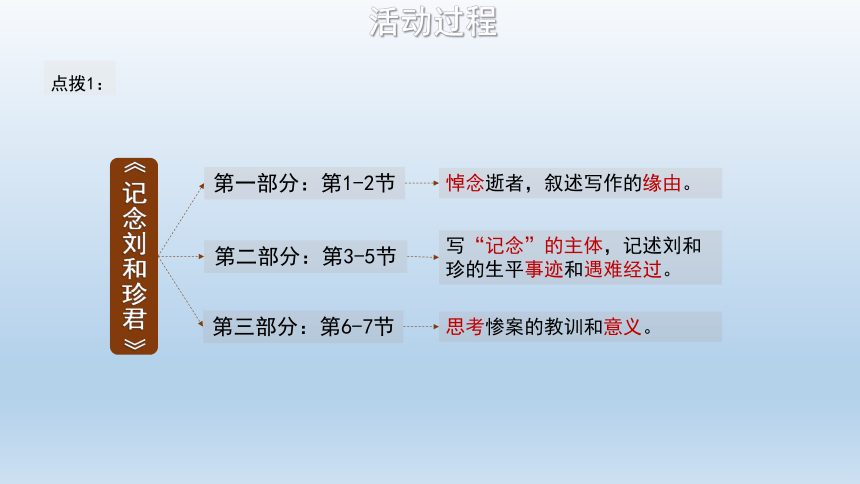

1.通读两篇纪实散文,给文章划分层次,概括其层次内容。

任务一

通读全文,理解文章大意,概括“记念”的主要方面。

活动过程

篇名 层次划分 内容概括

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

活动过程

《记念刘和珍君》

第一部分:第1-2节

悼念逝者,叙述写作的缘由。

第二部分:第3-5节

第三部分:第6-7节

写“记念”的主体,记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

思考惨案的教训和意义。

点拨1:

活动过程

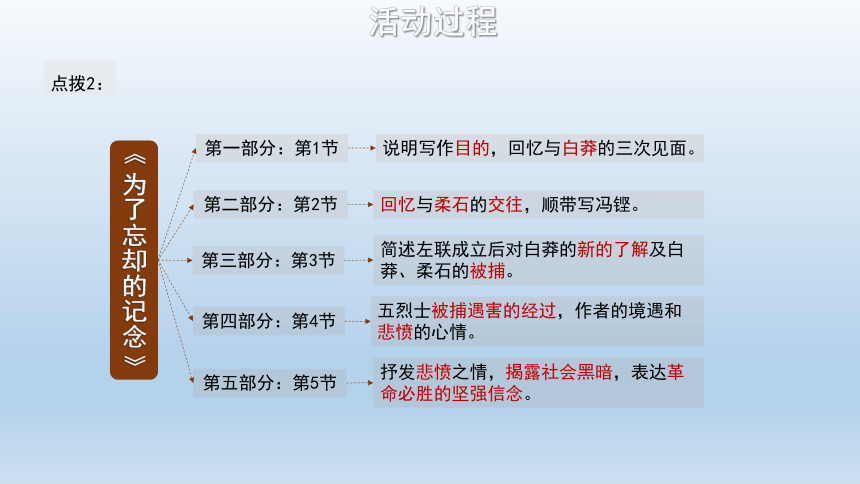

《为了忘却的记念》

第一部分:第1节

说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

第二部分:第2节

第三部分:第3节

回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

点拨2:

第四部分:第4节

第五部分:第5节

五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚强信念。

活动过程

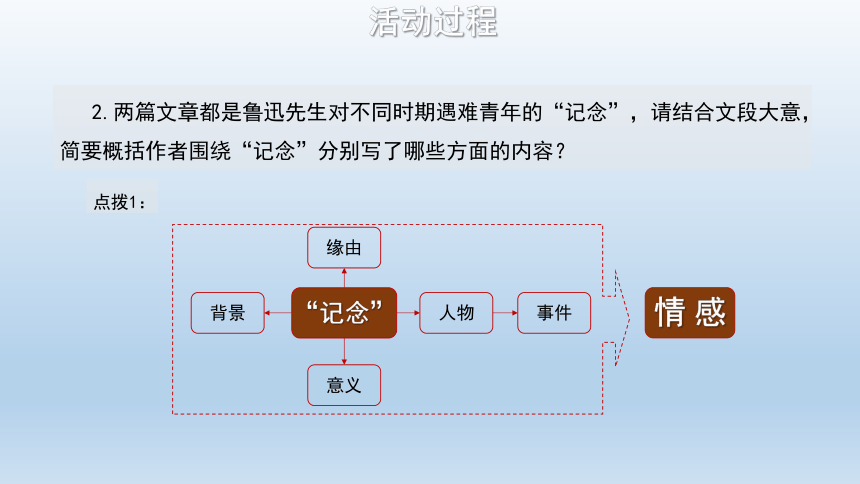

2.两篇文章都是鲁迅先生对不同时期遇难青年的“记念”,请结合文段大意,简要概括作者围绕“记念”分别写了哪些方面的内容?

“记念”

背景

缘由

人物

意义

点拨1:

事件

情感

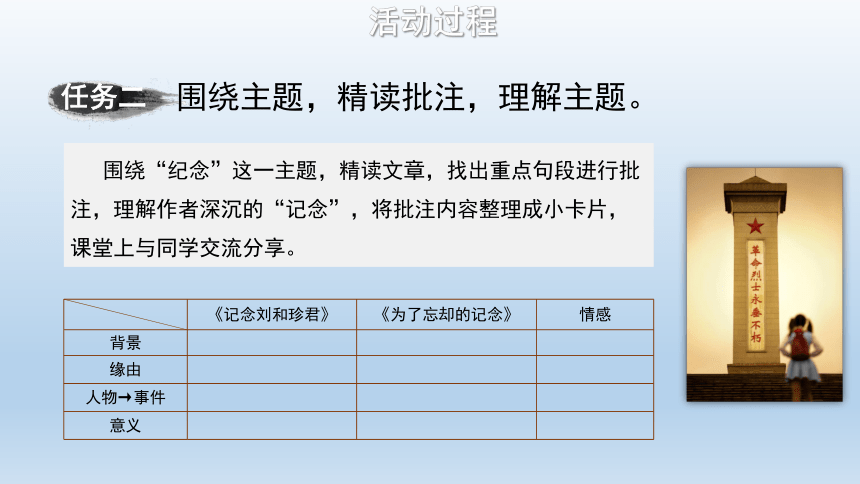

围绕“纪念”这一主题,精读文章,找出重点句段进行批注,理解作者深沉的“记念”,将批注内容整理成小卡片,课堂上与同学交流分享。

任务二

围绕主题,精读批注,理解主题。

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》 情感

背景

缘由

人物→事件

意义

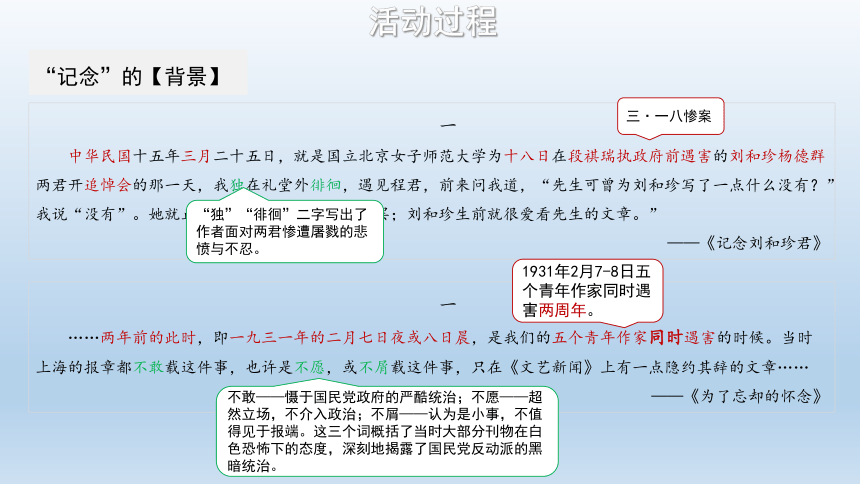

“记念”的【背景】

活动过程

一

中华民国十五年三月二十五日,就是国立北京女子师范大学为十八日在段祺瑞执政府前遇害的刘和珍杨德群两君开追悼会的那一天,我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

——《记念刘和珍君》

三·一八惨案

一

……两年前的此时,即一九三一年的二月七日夜或八日晨,是我们的五个青年作家同时遇害的时候。当时上海的报章都不敢载这件事,也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章……

——《为了忘却的怀念》

1931年2月7-8日五个青年作家同时遇害两周年。

不敢——慑于国民党政府的严酷统治;不愿——超然立场,不介入政治;不屑——认为是小事,不值得见于报端。这三个词概括了当时大部分刊物在白色恐怖下的态度,深刻地揭露了国民党反动派的黑暗统治。

“独”“徘徊”二字写出了作者面对两君惨遭屠戮的悲愤与不忍。

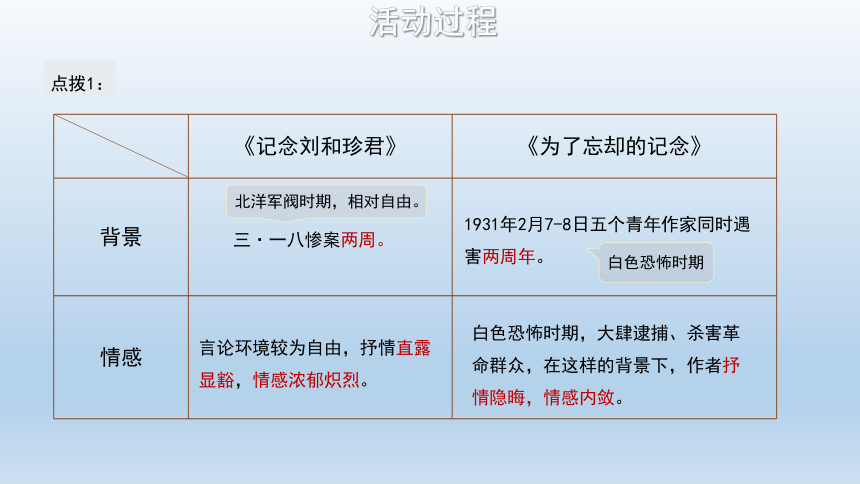

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

背景

情感

三·一八惨案两周。

1931年2月7-8日五个青年作家同时遇害两周年。

北洋军阀时期,相对自由。

白色恐怖时期

言论环境较为自由,抒情直露显豁,情感浓郁炽烈。

白色恐怖时期,大肆逮捕、杀害革命群众,在这样的背景下,作者抒情隐晦,情感内敛。

点拨1:

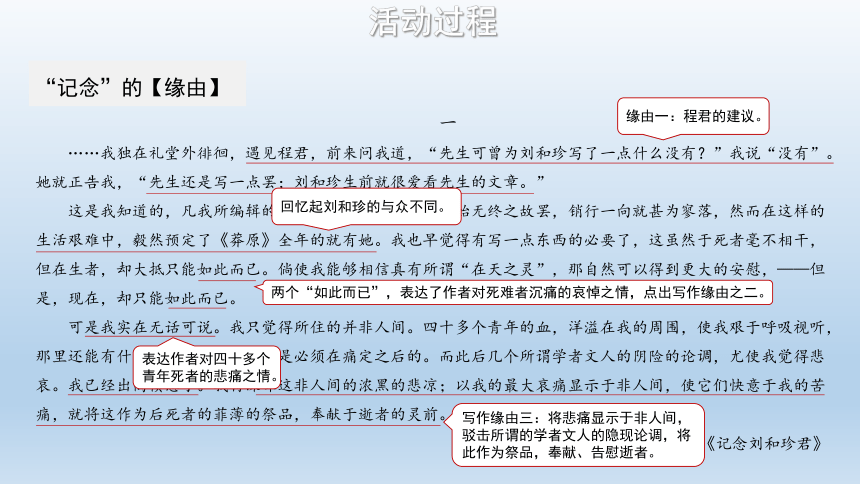

“记念”的【缘由】

活动过程

一

……我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。倘使我能够相信真有所谓“在天之灵”,那自然可以得到更大的安慰,——但是,现在,却只能如此而已。

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

——《记念刘和珍君》

缘由一:程君的建议。

回忆起刘和珍的与众不同。

两个“如此而已”,表达了作者对死难者沉痛的哀悼之情,点出写作缘由之二。

写作缘由三:将悲痛显示于非人间,驳击所谓的学者文人的隐现论调,将此作为祭品,奉献、告慰逝者。

表达作者对四十多个青年死者的悲痛之情。

“记念”的【缘由】

活动过程

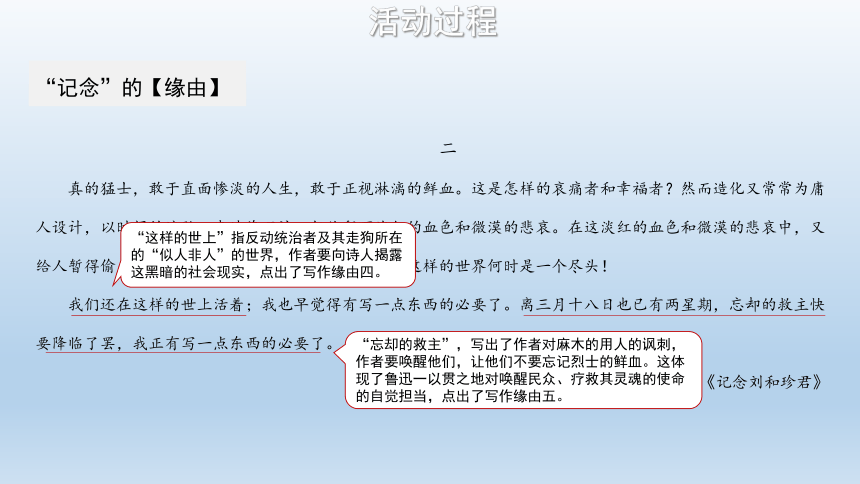

二

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

——《记念刘和珍君》

“这样的世上”指反动统治者及其走狗所在的“似人非人”的世界,作者要向诗人揭露这黑暗的社会现实,点出了写作缘由四。

“忘却的救主”,写出了作者对麻木的用人的讽刺,作者要唤醒他们,让他们不要忘记烈士的鲜血。这体现了鲁迅一以贯之地对唤醒民众、疗救其灵魂的使命的自觉担当,点出了写作缘由五。

“记念”的【缘由】

活动过程

一

我早已想写一点文字,来纪念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

——《为了忘却的记念》

缘由2:两年来,作者不曾忘记,悲愤袭击者他的内心。此处关键词“悲愤”含有两面的意思,即悲哀和愤怒。袭击作者的心的既有对五位烈士的悲悼,也有对反动派的愤怒。此处,作者要摆脱的只是“悲哀”,不能忘却的是对敌人的“愤怒”。

缘由1:作者内心早已有悼念逝者的想法。

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

缘由

情感

程君的建议;

表达对逝者的哀痛;

揭露黑暗的社会现实;

批判苟且的文人;

唤醒民众、疗救其灵魂的使命担当。

作者内心早已有悼念逝者的想法;

作者要摆脱的“悲哀”,不忘却对敌人的“愤怒”,奋然前行!

表达作者对四十多个青年死者的悲痛之情;

赞扬了革命青年的英勇精神;

痛斥了军阀政府和无耻文人的卑劣行径。

表达对两年前被杀害的“五烈士”的怀念、悲哀之情;

表达了逝者已逝,生者应忘却悲哀,心怀对敌人血的愤怒,奋然前行!

点拨2:

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

篇目一:《记念刘和珍君》

问题一:鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?主要写了她哪几件事情?

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

刘和珍

《记念刘和珍君》

一

这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

事件1:预定《莽原》杂志

要求进步,追求真理。

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

事件二:参加师大学生风潮

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

刘和珍

《记念刘和珍君》

敢于斗争。

温和善良。

富有责任心。

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

事件三:徒手请愿牺牲

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

刘和珍

《记念刘和珍君》

爱国热忱,勇于担当。

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

篇目二:《为了忘却的记念》

问题一:文章主要写了哪些人物?围绕这些人物,作者主要是写了哪些事件?塑造了什么样的人物形象?

活动过程

事件

我们相见的原因很平常,那时他所投的是从德文译出的《彼得斐传》,我就发信去讨原文,原文是载在诗集前面的,邮寄不便,他就亲自送来了。看去是一个二十多岁的青年,面貌很端正,肤色是黑黑的,当时的谈话我已经忘却,只记得他自说姓徐,象山人;……

白莽

人物一

勤奋好学

真诚用心

年轻正直的形象。

夜里,我将译文和原文粗粗的对了一遍,知道除几处误译之外,还有一个故意的曲译。他像是不喜欢“国民诗人”这个字的,都改成“民众诗人”了。第二天又接到他一封来信,说很悔和我相见,他的话多,我的话少,又冷,好像受了一种威压似的。……因为他的原书留在我这里了,就将我所藏的两本集子送给他,问他可能再译几首诗,以供读者的参看。他果然译了几首,自己拿来了,我们就谈得比第一回多一些。

事件一:初次见面,亲自送《彼得斐传》。

事件二:写信交流译著,二次见面,并再次请白莽翻译诗集。

爱憎分明,阶级立场鲜明。

率直坦诚

勤奋

活动过程

事件

有人打门了,我去开门时,来的就是白莽,却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑。这时他才告诉我他是一个革命者,刚由被捕而释出,衣服和书籍全被没收了,连我送他的那两本;身上的袍子是从朋友那里借来的,没有夹衫,而必须穿长衣,所以只好这么出汗。我想,这大约就是林莽先生说的“又一次的被了捕”的那一次了。

白莽

人物一

积极乐观

执着坚定、勇敢无畏。

事件三:三次见面,白莽出狱,登门相见,困顿中执着、乐观。

活动过程

事件

我和柔石最初的相见,不知道是何时,在那里。……大约最初的一回他就告诉我是姓赵,名平复。但他又曾谈起他家乡的豪绅的气焰之盛,说是有一个绅士,以为他的名字好,要给儿子用,叫他不要用这名字了。所以我疑心他的原名是“平福”,平稳而有福,才正中乡绅的意,对于“复”字却未必有这么热心。他的家乡,是台州的宁海,这只要一看他那台州式的硬气就知道,而且颇有点迂,有时会令我忽而想到方孝孺,觉得好像也有些这模样的。

柔石

人物二

事件一:回忆柔石谈家乡豪绅强夺名之事,给作者留下迂和硬气的印象。

迂和硬气

资料链接:至是(成祖)欲使草诏。召至,悲恸声彻殿陛。(成祖)顾左右授笔札,曰:“诏天下,非先生草不可。”孝孺投笔于地,且哭且骂曰:“死即死耳,诏不可草。”成祖怒,命磔诸市。孝孺慨然就死,时年四十有六。……孝孺之死,宗族亲友前后坐诛者数百人。其门下士有以身殉者,卢原质、郑公智、林嘉猷,皆宁海人。(《明史·方孝孺传》,有删改)

活动过程

事件

然而柔石自己没有钱,他借了二百多块钱来做印本。除买纸之外,大部分的稿子和杂务都是归他做,如跑印刷局,制图,校字之类。可是往往不如意,说起来皱着眉头。看他旧作品,都很有悲观的气息,但实际上并不然,他相信人们是好的。我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,“会这样的么?——不至于此罢?……”

不过朝花社不久就倒闭了,我也不想说清其中的原因,总之是柔石的理想的头,先碰了一个大钉子,力气固然白化,此外还得去借一百块钱来付纸账。后来他对于我那“人心惟危”说的怀疑减少了,有时也叹息道,“真会这样的么?……”但是,他仍然相信人们是好的。

他于是一面将自己所应得的朝花社的残书送到明日书店和光华书局去,希望还能够收回几文钱,一面就拚命的译书,准备还借款,这就是卖给商务印书馆的《丹麦短篇小说集》和戈理基作的长篇小说《阿尔泰莫诺夫之事业》。但我想,这些译稿,也许去年已被兵火烧掉了。

柔石

人物二

勤奋努力、认真、任劳任怨

单纯善良

天真单纯,坚持初心。

事件二:全力办朝华社,始终坚持人们是好的初心。

勇于承担、刚毅勇敢。

活动过程

事件

他的迂渐渐的改变起来,终于也敢和女性的同乡或朋友一同去走路了,但那距离,却至少总有三四尺的。这方法很不好,有时我在路上遇见他,只要在相距三四尺前后或左右有一个年青漂亮的女人,我便会疑心就是他的朋友。但他和我一同走路的时候,可就走得近了,简直是扶住我,因为怕我被汽车或电车撞死;我这面也为他近视而又要照顾别人担心,大家都仓皇失措的愁一路,所以倘不是万不得已,我是不大和他一同出去的,我实在看得他吃力,因而自己也吃力。

柔石

人物二

事件三:写柔石和女性一起走路保持距离,和“我”一起走路紧扶着“我”。

固守旧道德

爱护友人,体贴他人。

他终于决定地改变了,有一回,曾经明白的告诉我,此后应该转换作品的内容和形式。我说:这怕难罢,譬如使惯了刀的,这回要他耍棍,怎么能行呢?他简洁的答道:只要学起来!

他说的并不是空话,真也在从新学起来了,其时他曾经带了一个朋友来访我,那就是冯铿女士。……

执着坚定,勇于改变。

事件四:写柔石决意改变,带冯铿来拜访“我”。

活动过程

事件

他在囚系中,我见过两次他写给同乡20的信,第一回是这样的——

“我与三十五位同犯(七个女的)于昨日到龙华。并于昨夜上了镣,开政治犯从未上镣之纪录。此案累及太大,我一时恐难出狱,书店事望兄为我代办之。现亦好,且跟殷夫兄学德文,此事可告周先生;望周先生勿念,我等未受刑。捕房和公安局,几次问周先生地址,但我那里知道。诸望勿念。祝好!

柔石

人物二

事件五:写柔石狱中给同乡写信,依然好学,并为“我”考虑。

勇敢无畏,从容不迫,讲义气,宁折不屈。

好学

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》 人物→事件

情感 人物:刘和珍

三大事件

人物:白莽

三大事件

表达了作者对逝者的敬意、惋惜与悲哀;

赞扬了革命青年的英勇精神;

痛斥了军阀政府和无耻文人的卑劣行径。

表达了对革命青年深切的悲痛与怀念;

歌颂了革命青年顽强英勇的精神;

揭露了国民党的残暴与卑劣行径。

真诚用心、勤奋好学、率直坦诚;积极乐观、执着坚定、勇敢无畏……

事件1:预定《莽原》杂志

事件2:参加师大学生风潮

事件3:徒手请愿牺牲

要求进步,追求真理;温和善良、敢于斗争、有责任心、勇于担当……

初次见面……;

二次见面……;

出狱会面……。

人物:柔石

五大事件

迂和硬气、勤奋努力、认真、任劳任怨;单纯善良、坚持初心……

夺名之事;全力办朝华社;

柔石与女性的距离;柔石与冯铿拜访我;柔石狱中信。

点拨3:

“记念”的【意义】

活动过程

六

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

——《记念刘和珍君》

反映了鲁迅对请愿的看法:徒手请愿不是有效的斗争方式,我们应用最小的代价正确最大的胜利,尽量避免不必要的牺牲。

“记念”的【意义】

活动过程

七

我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出于我的意外。一是当局者竟会这样地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

四月一日。

——《记念刘和珍君》

认清了当局者、流言家的凶残与卑劣,

感叹中国的女性临难的从容。

证明了中国女子的团结互助、勇毅坚韧未曾消亡。

“记念”的【意义】

活动过程

一

我早已想写一点文字,来纪念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

——《为了忘却的记念》

意义一:为了作者内心的“悲愤”

——摆脱“悲哀”,不忘对敌人的“愤怒”。

“记念”的【意义】

活动过程

七

……不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

——《为了忘却的记念》

意义二:对青年的纪念,是“我”对黑暗社会的控诉,让“我”始终保持战斗,不忘逝者,继续前行。

意义三:点明革命斗争之路的长期性和曲折性,必须让同志们摆脱悲哀,进行有效的战斗,坚信反动派必然灭亡,革命事业定会胜利。

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

意义

情感

徒手请愿不是有效的斗争方式,我们应用最小的代价正确最大的胜利,尽量避免不必要的牺牲。

认清了当局者、流言家的凶残与卑劣,

感叹中国的女性临难的从容。

证明了中国女子的团结互助、勇毅坚韧未曾消亡。

为了作者内心的“悲愤”;

对逝去的青年的纪念;

坚信反动派必然灭亡,革命事业定会胜利。

表达了作者对徒手请愿的不认可,并给出了具体的建议;

赞扬了革命青年尤其是女性青年的团结互助、勇毅坚韧的精神;

批判了当局者、流言家的无耻行径。

表达了对革命青年深切的悲痛与怀念;

歌颂了革命青年顽强英勇的精神;

揭露了国民党的残暴与卑劣行径。

点拨4:

活动过程

“记念”

背景

缘由

人物

意义

总结

事件

了解“记念”的背景,知晓文章的前因后果。

分析“记念”的缘由,了解作者写作的初衷。

分析“记念”的人与事,知其人,明其事,学习其精神品质。

解读“记念”的意义,通晓作者之于牺牲、之于革命、之于未来的思考与建议。

情感

理解作者的情感,感受黑暗社会背景下知识分子忧国忧民的情怀。

活动小结

主题批注阅读

——体会深沉的纪念

围绕主题,精读批注,理解主题。

划分层次,梳理大意,提炼主题。

理解深沉的记念

活动作业

请选择鲁迅先生纪念的先烈中的一个,了解其生平,写一段悼词,文白皆可。

“记念”的【情感关键词】

活动拓展

作者在“记念”的过程中,情感贯穿全文,请阅读每小节,找出其中作者抒发情感的关键词,概括情感特点,理解主题。

篇名 小节 关键词 情感特点

《记念刘和珍君》 1. 2. 3. …… 1. 2. 3. ……

《为了忘却的记念》 1. 2. 3. …… 1. 2. 3. ……

活动拓展

篇名 小节 关键词 情感特点

《记念刘和珍君》 第一节

第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 《为了忘却的记念》 第一节

第二节 第三节 第四节 第五节 长歌当哭、痛定、悲哀、愤怒、悲凉、哀痛、苦痛

惨淡、悲哀

悲哀、尊敬

怀疑、目不忍视、耳不忍闻

无

悲哀

当局者的凶残、流言家的下劣、中国女性的从容

悲愤、悲哀

无

无

永诀、沉重、悲愤、沉静、记念

沉重、悲愤、沉静、延口残踹

深沉的记念

本文作者情感表达显露、直白且多样,以悲、痛、怒为主。

本文作者情感表达隐晦、深沉且隐忍,以“悲愤”为主。

点拨:

纪实散文中的艺术表达

——直面牺牲的纪实散文(第二课时)

革命传统作品研习

活动导入

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》是鲁迅先生为纪念被反动势力杀害的青年而写的两篇优秀的悼文,主题相似,情感相通,同时,在写法上,两篇文章也具有相似性,请同学们结合文章的具体句段,谈一谈你的理解。

纪实散文是纪实文学的一种,请借助参考助学资源,了解纪实散文的特点。

参考助读资源:【读写策略】纪实作品的阅读方法(视频)

任务一

了解纪实散文特点

活动过程

纪实散文

纪实

散文

新闻性

文学性

真人真事,可信!

生动的描写

巧妙多样的修辞

多种表达方式

……

点拨

1.阅读下列句段,请从修辞的角度加以鉴赏,体会文章的艺术特色。

任务二

《记念刘和珍君》中的艺术表达

活动过程

(1)人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

(2)时间永是流驶,街市依旧太平。

(3)真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

(4)①我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

②可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。

③我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。④我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

⑤但是,我还有要说的话。

⑥呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

(1)人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

活动过程

(2)时间永是流驶,街市依旧太平。

此句运用了比喻的修辞手法进行“说理”,表达了作者对徒手请愿的看法,这个比喻很浅显,却生动、具体、形象地阐明了深奥而抽象的道理。

此句运用了反语,句子中的“太平”揭露了反动政府的血腥镇压、残暴虐杀造成的“万马齐喑”的现状和可悲的局面,表达了作者对反动势力的愤恨。

点拨

(3)真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

活动过程

作者把面对“淋漓的鲜血”,有因不满和哀痛而不能“直面”“正视”的、麻木的“庸人”,与能面对黑暗现实、不怕流血牺牲勇敢地站起来反抗、将创造“第三种生活”的“真的猛士”进行对比,从而突出了“猛士”的高大人格。

点拨

(4)①我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

②可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。

③我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

④我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

⑤但是,我还有要说的话。

⑥呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

活动过程

以上句段中,作者用反复来“抒愤怒”,作者一再强调“有写一点东西的必要”,却又感觉到“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢?”“但是,我还有要说的话”“呜呼,我说不出话”,运用反复的手法强烈地表达了作者无言的苦痛、愤怒、悲哀与伤悼的心情。

点拨

2.阅读下列句段,请从描写的角度加以鉴赏,体会文章的艺术特色。

活动过程

(1)我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

(2)这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

(3)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

(1)我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

活动过程

(2)这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

此句是运用了语言描写/侧面描写的描写方法,引用了与程君的对话,从侧面写出了刘和珍积极追求进步的人物形象。

此句是运用了侧面描写的描写方法,生动地写出了刘和珍不畏时局的压迫,追求真理、自强上进的特点,也从一个侧面揭示了刘和珍勇毅奋斗、壮烈牺牲的思想基础。

范例分析

(3)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

活动过程

此处属于场景描写,情景再现。此段,鲁迅先生对三位女性被袭击时的情景进行了精准描述,如实地把执政府卫队杀人的过程再现于读者眼前,使爱国者的互助友爱和杀人者的凶狠残暴形成对比,也体现了作者对死者的哀痛和尊敬,对杀人者的愤怒和憎恨。

范例分析

3.本文是一篇纪实散文,每一部分几乎都是熔记叙、议论、抒情于一炉,这不仅增加了文章思想的深度,而且使作者爱与恨、悲与愤的感情表现得淋漓尽致。请同学们从表达方式的角度,结合具体文段加以说明。

活动过程

活动过程

她的姓名第一次为我所见,是在去年夏初杨荫榆女士做女子师范大学校长,开除校中六个学生自治会职员的时候。其中的一个就是她;但是我不认识。直到后来,也许已经是刘百昭率领男女武将,强拖出校之后了,才有人指着一个学生告诉我,说:这就是刘和珍。其时我才能将姓名和实体联合起来,心中却暗自诧异。我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。此后似乎就不相见。总之,在我的记忆上,那一次就是永别了。

追忆了刘和珍和蔼善良、刚毅从容、有情有义的人物形象。

叙述

范例分析

活动过程

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

对斗争方式和烈士死难的意义进行深刻的分析和议论。

议论

此段抒发了鲁迅对烈士的深切的哀悼,并引用陶潜的诗句,有“青山埋忠骨”之意,寄托了逝者与青山同在的真挚感情。

抒情

范例分析

1.本文是一篇合悼“左联”五烈士的记念文章,设计的材料比较零散,但是文章的内在联系十分紧密。结合文章内容,请思考贯穿文章始终的线索是什么,围绕这一线索,各小节之间又是如何进行联系与衔接的。

任务三

《为了忘却的记念》中的艺术表达

活动过程

活动过程

第一节

主要叙述作者和白莽的交往过程,最后由托柔石给白莽送书

第二节

由柔石给白莽送书,过渡到第二节集中写柔石。

第三节

第三节承上启下,介绍白莽和柔石是“左联”成员,表明作者和他们之间的关系。此节在前两节基础上回忆烈士被捕前的情况。

第四节

由回忆烈士被捕,转到第四节对烈士被捕遇难的记叙。

第五节

第五节的开始,作者采用排比的句式、对照的写法,巧妙而自然地由往事的回忆过渡到写作的当时。

线索清晰,

贯穿始终;

勾连照应,

联系紧密。

线索:悼念烈士

范例分析

2.请从表达方式的角度来分析文章的艺术特点。

活动过程

【参考分析】本篇文章将记叙、议论、抒情高度融合。从总体看,前三节重在记叙;第四节记叙抒情并重;第五节重在议论、抒情。同时在每一节中,记叙、议论、抒情又都是有机地融合在一起的。

第一节着重回忆与白莽的三次会面,在朴素的记叙文字中,处处流露出他们彼此间的信赖和关怀(抒情)。在忆及彼得斐集子的失落时,又通过痛感“明珠投暗”“岂不冤枉”的简短议论,表达了作者对反动派的憎恶之情(抒情)。

例如:

3.请结合具体内容,分析本文的分析本文的语言风格特色。

活动过程

【参考分析】本文的语言十分洗练、朴实、含义深刻,有着浓郁的抒情意味。特别值得注意的是,文中的情感并没有借助过多的感叹词之类来表达,而是在朴实的记叙中抒发的,需要细心体味。

当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事。

例1:五个青年作家遇害之时,对于上海各大报刊的态度描写如下:

这里简单的“不敢”“不愿”“不屑”三个词,概括了当时大部分刊物在白色恐怖下的态度,也揭露了国民党反动派的黑暗统治。

3.请结合具体内容,分析本文的语言特色。

活动过程

【参考分析】本文的语言十分洗练、朴实、含义深刻,有着浓郁的抒情意味。特别值得注意的是,文中的情感并没有借助过多的感叹词之类来表达,而是在朴实的记叙中抒发的,需要细心体味。

原来如此!……

例2:当写到得知烈士们被害的消息时,作者写下了如下语句:

这样短短的一行字来表达作者愤怒的感情:反动派竟如此卑劣凶残,柔石等人竟会遭到如此残酷的杀害,当局竟会如此对待无辜青年!这句话中的惊叹号表明了作者强烈的愤怒和震惊,省略号中则包含了许多难以尽述的愤怒和对死者的痛悼之情。

活动小结

阅读交流——纪实散文中的艺术表达

分析纪实散文的艺术表达

了解纪实散文的特点

专题小结

直面牺牲的纪实散文

纪实散文中的艺术表达

体会深沉的纪念

“重温红色经典,献礼革命精神”

情感

表达

阅读革命作品,

怀念革命烈士,体会革命情感,

学习革命精神。

活动作业

《鲁迅杂文集》选读

《坟》

《热风》

《华盖集》

《华盖集续编》

《华盖集续编的续编》

《而已集》

《三闲集》

《二心集》

《南腔北调集》

《伪自由书》

《准风月谈》

《花边文学》

《且介亭杂文集》

《且介亭杂文二集》

《且介亭杂文末编》

《附集》

《集外集》

请结合活动一、二所学,从文章的内容、主题、语言表达以及写作手法四个方面,对比探究两篇纪实散文,完成下列表格。

活动拓展

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

内容

主题

语言表达

写作手法

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

内容

主题

愤怒控诉军阀政府屠戮爱国青年的暴行;

痛斥无耻文人的卑劣言论;

悼念并赞颂革命青年尤其是革命女性的英勇精神;深刻总结惨案的经验教训;

激励人们在革命的道路上继续前行。

赞颂革命青年的英勇

悲痛于他们的牺牲

憎恨反动势力的残暴

悼念逝者,叙述写作的缘由。

写“记念”的主体,记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

思考惨案的教训和意义。

说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚强信念。

探究范例

同:都是纪念为革命牺牲的中国知识青年;

异:纪念的人身份不同(学生——作家)

纪念的时间不同(两周——两周年)

纪念的事件背景不同(北洋军阀——白色恐怖)

纪念过程中人物的事件不同(上课——亲密的交谈、接触)

纪念的现实意义不同(革命手段要改变——革命必胜的决心)……

同:对革命牺牲的中国知识青年的怀念、赞颂与内心深沉的悲愤、惋惜之情;对反对派可耻行为的无情抨击与批判;对中国革命必将胜利的坚定信念。

异:前者——抨击了文人,后者没有

活动拓展

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

语言表达

写作手法

抒情、记叙、议论融合

抒情直露显豁,情感浓郁炽烈

记叙、议论、抒情高度融合

情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

抒情直白,善用反复、反语、比喻等修辞,议论精辟,充满力量和哲理

洗练、朴实、含义深刻,蕴含浓厚的抒情意味

探究范例

同:都富有浓厚的讽刺意味

异:抒情语言直白——抒情语言深刻,含义内敛

叙述语言更富有文学性——叙述语言朴实,明白如话

同:抒情、记叙、议论融合

异:抒情直露显豁,情感浓郁炽烈——情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

体会深沉的纪念

——直面牺牲的纪实散文(第一课时)

革命传统作品研习

专题导入

阅读下文,回答问题。

“十年磨一剑”——民政部党组成员、优抚安置局局长邹铭谈设立烈士纪念日

(原文见任务单)

1.结合采访内容,谈谈为何设立烈士纪念日?

2.日常生活中,你参加过哪些纪念烈士的活动,谈谈你参加后的感受。

专题目标

1.结合“深沉的纪念”主题,对两篇纪实散文进行批注,理解文章的主要内容,评价革命的行为,体会文作者深沉的情感表达。

2.通过阅读交流的方式,分析两篇散文主要采用的艺术表达技巧,体会纪实性散文的艺术特色。

1.通读两篇纪实散文,给文章划分层次,概括其层次内容。

任务一

通读全文,理解文章大意,概括“记念”的主要方面。

活动过程

篇名 层次划分 内容概括

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

活动过程

《记念刘和珍君》

第一部分:第1-2节

悼念逝者,叙述写作的缘由。

第二部分:第3-5节

第三部分:第6-7节

写“记念”的主体,记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

思考惨案的教训和意义。

点拨1:

活动过程

《为了忘却的记念》

第一部分:第1节

说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

第二部分:第2节

第三部分:第3节

回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

点拨2:

第四部分:第4节

第五部分:第5节

五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚强信念。

活动过程

2.两篇文章都是鲁迅先生对不同时期遇难青年的“记念”,请结合文段大意,简要概括作者围绕“记念”分别写了哪些方面的内容?

“记念”

背景

缘由

人物

意义

点拨1:

事件

情感

围绕“纪念”这一主题,精读文章,找出重点句段进行批注,理解作者深沉的“记念”,将批注内容整理成小卡片,课堂上与同学交流分享。

任务二

围绕主题,精读批注,理解主题。

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》 情感

背景

缘由

人物→事件

意义

“记念”的【背景】

活动过程

一

中华民国十五年三月二十五日,就是国立北京女子师范大学为十八日在段祺瑞执政府前遇害的刘和珍杨德群两君开追悼会的那一天,我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

——《记念刘和珍君》

三·一八惨案

一

……两年前的此时,即一九三一年的二月七日夜或八日晨,是我们的五个青年作家同时遇害的时候。当时上海的报章都不敢载这件事,也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章……

——《为了忘却的怀念》

1931年2月7-8日五个青年作家同时遇害两周年。

不敢——慑于国民党政府的严酷统治;不愿——超然立场,不介入政治;不屑——认为是小事,不值得见于报端。这三个词概括了当时大部分刊物在白色恐怖下的态度,深刻地揭露了国民党反动派的黑暗统治。

“独”“徘徊”二字写出了作者面对两君惨遭屠戮的悲愤与不忍。

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

背景

情感

三·一八惨案两周。

1931年2月7-8日五个青年作家同时遇害两周年。

北洋军阀时期,相对自由。

白色恐怖时期

言论环境较为自由,抒情直露显豁,情感浓郁炽烈。

白色恐怖时期,大肆逮捕、杀害革命群众,在这样的背景下,作者抒情隐晦,情感内敛。

点拨1:

“记念”的【缘由】

活动过程

一

……我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。倘使我能够相信真有所谓“在天之灵”,那自然可以得到更大的安慰,——但是,现在,却只能如此而已。

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

——《记念刘和珍君》

缘由一:程君的建议。

回忆起刘和珍的与众不同。

两个“如此而已”,表达了作者对死难者沉痛的哀悼之情,点出写作缘由之二。

写作缘由三:将悲痛显示于非人间,驳击所谓的学者文人的隐现论调,将此作为祭品,奉献、告慰逝者。

表达作者对四十多个青年死者的悲痛之情。

“记念”的【缘由】

活动过程

二

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

——《记念刘和珍君》

“这样的世上”指反动统治者及其走狗所在的“似人非人”的世界,作者要向诗人揭露这黑暗的社会现实,点出了写作缘由四。

“忘却的救主”,写出了作者对麻木的用人的讽刺,作者要唤醒他们,让他们不要忘记烈士的鲜血。这体现了鲁迅一以贯之地对唤醒民众、疗救其灵魂的使命的自觉担当,点出了写作缘由五。

“记念”的【缘由】

活动过程

一

我早已想写一点文字,来纪念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

——《为了忘却的记念》

缘由2:两年来,作者不曾忘记,悲愤袭击者他的内心。此处关键词“悲愤”含有两面的意思,即悲哀和愤怒。袭击作者的心的既有对五位烈士的悲悼,也有对反动派的愤怒。此处,作者要摆脱的只是“悲哀”,不能忘却的是对敌人的“愤怒”。

缘由1:作者内心早已有悼念逝者的想法。

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

缘由

情感

程君的建议;

表达对逝者的哀痛;

揭露黑暗的社会现实;

批判苟且的文人;

唤醒民众、疗救其灵魂的使命担当。

作者内心早已有悼念逝者的想法;

作者要摆脱的“悲哀”,不忘却对敌人的“愤怒”,奋然前行!

表达作者对四十多个青年死者的悲痛之情;

赞扬了革命青年的英勇精神;

痛斥了军阀政府和无耻文人的卑劣行径。

表达对两年前被杀害的“五烈士”的怀念、悲哀之情;

表达了逝者已逝,生者应忘却悲哀,心怀对敌人血的愤怒,奋然前行!

点拨2:

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

篇目一:《记念刘和珍君》

问题一:鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?主要写了她哪几件事情?

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

刘和珍

《记念刘和珍君》

一

这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

事件1:预定《莽原》杂志

要求进步,追求真理。

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

事件二:参加师大学生风潮

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

刘和珍

《记念刘和珍君》

敢于斗争。

温和善良。

富有责任心。

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

事件三:徒手请愿牺牲

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

刘和珍

《记念刘和珍君》

爱国热忱,勇于担当。

“记念”的【人物】→【事件】

活动过程

篇目二:《为了忘却的记念》

问题一:文章主要写了哪些人物?围绕这些人物,作者主要是写了哪些事件?塑造了什么样的人物形象?

活动过程

事件

我们相见的原因很平常,那时他所投的是从德文译出的《彼得斐传》,我就发信去讨原文,原文是载在诗集前面的,邮寄不便,他就亲自送来了。看去是一个二十多岁的青年,面貌很端正,肤色是黑黑的,当时的谈话我已经忘却,只记得他自说姓徐,象山人;……

白莽

人物一

勤奋好学

真诚用心

年轻正直的形象。

夜里,我将译文和原文粗粗的对了一遍,知道除几处误译之外,还有一个故意的曲译。他像是不喜欢“国民诗人”这个字的,都改成“民众诗人”了。第二天又接到他一封来信,说很悔和我相见,他的话多,我的话少,又冷,好像受了一种威压似的。……因为他的原书留在我这里了,就将我所藏的两本集子送给他,问他可能再译几首诗,以供读者的参看。他果然译了几首,自己拿来了,我们就谈得比第一回多一些。

事件一:初次见面,亲自送《彼得斐传》。

事件二:写信交流译著,二次见面,并再次请白莽翻译诗集。

爱憎分明,阶级立场鲜明。

率直坦诚

勤奋

活动过程

事件

有人打门了,我去开门时,来的就是白莽,却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑。这时他才告诉我他是一个革命者,刚由被捕而释出,衣服和书籍全被没收了,连我送他的那两本;身上的袍子是从朋友那里借来的,没有夹衫,而必须穿长衣,所以只好这么出汗。我想,这大约就是林莽先生说的“又一次的被了捕”的那一次了。

白莽

人物一

积极乐观

执着坚定、勇敢无畏。

事件三:三次见面,白莽出狱,登门相见,困顿中执着、乐观。

活动过程

事件

我和柔石最初的相见,不知道是何时,在那里。……大约最初的一回他就告诉我是姓赵,名平复。但他又曾谈起他家乡的豪绅的气焰之盛,说是有一个绅士,以为他的名字好,要给儿子用,叫他不要用这名字了。所以我疑心他的原名是“平福”,平稳而有福,才正中乡绅的意,对于“复”字却未必有这么热心。他的家乡,是台州的宁海,这只要一看他那台州式的硬气就知道,而且颇有点迂,有时会令我忽而想到方孝孺,觉得好像也有些这模样的。

柔石

人物二

事件一:回忆柔石谈家乡豪绅强夺名之事,给作者留下迂和硬气的印象。

迂和硬气

资料链接:至是(成祖)欲使草诏。召至,悲恸声彻殿陛。(成祖)顾左右授笔札,曰:“诏天下,非先生草不可。”孝孺投笔于地,且哭且骂曰:“死即死耳,诏不可草。”成祖怒,命磔诸市。孝孺慨然就死,时年四十有六。……孝孺之死,宗族亲友前后坐诛者数百人。其门下士有以身殉者,卢原质、郑公智、林嘉猷,皆宁海人。(《明史·方孝孺传》,有删改)

活动过程

事件

然而柔石自己没有钱,他借了二百多块钱来做印本。除买纸之外,大部分的稿子和杂务都是归他做,如跑印刷局,制图,校字之类。可是往往不如意,说起来皱着眉头。看他旧作品,都很有悲观的气息,但实际上并不然,他相信人们是好的。我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,“会这样的么?——不至于此罢?……”

不过朝花社不久就倒闭了,我也不想说清其中的原因,总之是柔石的理想的头,先碰了一个大钉子,力气固然白化,此外还得去借一百块钱来付纸账。后来他对于我那“人心惟危”说的怀疑减少了,有时也叹息道,“真会这样的么?……”但是,他仍然相信人们是好的。

他于是一面将自己所应得的朝花社的残书送到明日书店和光华书局去,希望还能够收回几文钱,一面就拚命的译书,准备还借款,这就是卖给商务印书馆的《丹麦短篇小说集》和戈理基作的长篇小说《阿尔泰莫诺夫之事业》。但我想,这些译稿,也许去年已被兵火烧掉了。

柔石

人物二

勤奋努力、认真、任劳任怨

单纯善良

天真单纯,坚持初心。

事件二:全力办朝华社,始终坚持人们是好的初心。

勇于承担、刚毅勇敢。

活动过程

事件

他的迂渐渐的改变起来,终于也敢和女性的同乡或朋友一同去走路了,但那距离,却至少总有三四尺的。这方法很不好,有时我在路上遇见他,只要在相距三四尺前后或左右有一个年青漂亮的女人,我便会疑心就是他的朋友。但他和我一同走路的时候,可就走得近了,简直是扶住我,因为怕我被汽车或电车撞死;我这面也为他近视而又要照顾别人担心,大家都仓皇失措的愁一路,所以倘不是万不得已,我是不大和他一同出去的,我实在看得他吃力,因而自己也吃力。

柔石

人物二

事件三:写柔石和女性一起走路保持距离,和“我”一起走路紧扶着“我”。

固守旧道德

爱护友人,体贴他人。

他终于决定地改变了,有一回,曾经明白的告诉我,此后应该转换作品的内容和形式。我说:这怕难罢,譬如使惯了刀的,这回要他耍棍,怎么能行呢?他简洁的答道:只要学起来!

他说的并不是空话,真也在从新学起来了,其时他曾经带了一个朋友来访我,那就是冯铿女士。……

执着坚定,勇于改变。

事件四:写柔石决意改变,带冯铿来拜访“我”。

活动过程

事件

他在囚系中,我见过两次他写给同乡20的信,第一回是这样的——

“我与三十五位同犯(七个女的)于昨日到龙华。并于昨夜上了镣,开政治犯从未上镣之纪录。此案累及太大,我一时恐难出狱,书店事望兄为我代办之。现亦好,且跟殷夫兄学德文,此事可告周先生;望周先生勿念,我等未受刑。捕房和公安局,几次问周先生地址,但我那里知道。诸望勿念。祝好!

柔石

人物二

事件五:写柔石狱中给同乡写信,依然好学,并为“我”考虑。

勇敢无畏,从容不迫,讲义气,宁折不屈。

好学

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》 人物→事件

情感 人物:刘和珍

三大事件

人物:白莽

三大事件

表达了作者对逝者的敬意、惋惜与悲哀;

赞扬了革命青年的英勇精神;

痛斥了军阀政府和无耻文人的卑劣行径。

表达了对革命青年深切的悲痛与怀念;

歌颂了革命青年顽强英勇的精神;

揭露了国民党的残暴与卑劣行径。

真诚用心、勤奋好学、率直坦诚;积极乐观、执着坚定、勇敢无畏……

事件1:预定《莽原》杂志

事件2:参加师大学生风潮

事件3:徒手请愿牺牲

要求进步,追求真理;温和善良、敢于斗争、有责任心、勇于担当……

初次见面……;

二次见面……;

出狱会面……。

人物:柔石

五大事件

迂和硬气、勤奋努力、认真、任劳任怨;单纯善良、坚持初心……

夺名之事;全力办朝华社;

柔石与女性的距离;柔石与冯铿拜访我;柔石狱中信。

点拨3:

“记念”的【意义】

活动过程

六

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

——《记念刘和珍君》

反映了鲁迅对请愿的看法:徒手请愿不是有效的斗争方式,我们应用最小的代价正确最大的胜利,尽量避免不必要的牺牲。

“记念”的【意义】

活动过程

七

我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出于我的意外。一是当局者竟会这样地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

四月一日。

——《记念刘和珍君》

认清了当局者、流言家的凶残与卑劣,

感叹中国的女性临难的从容。

证明了中国女子的团结互助、勇毅坚韧未曾消亡。

“记念”的【意义】

活动过程

一

我早已想写一点文字,来纪念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

——《为了忘却的记念》

意义一:为了作者内心的“悲愤”

——摆脱“悲哀”,不忘对敌人的“愤怒”。

“记念”的【意义】

活动过程

七

……不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

——《为了忘却的记念》

意义二:对青年的纪念,是“我”对黑暗社会的控诉,让“我”始终保持战斗,不忘逝者,继续前行。

意义三:点明革命斗争之路的长期性和曲折性,必须让同志们摆脱悲哀,进行有效的战斗,坚信反动派必然灭亡,革命事业定会胜利。

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

意义

情感

徒手请愿不是有效的斗争方式,我们应用最小的代价正确最大的胜利,尽量避免不必要的牺牲。

认清了当局者、流言家的凶残与卑劣,

感叹中国的女性临难的从容。

证明了中国女子的团结互助、勇毅坚韧未曾消亡。

为了作者内心的“悲愤”;

对逝去的青年的纪念;

坚信反动派必然灭亡,革命事业定会胜利。

表达了作者对徒手请愿的不认可,并给出了具体的建议;

赞扬了革命青年尤其是女性青年的团结互助、勇毅坚韧的精神;

批判了当局者、流言家的无耻行径。

表达了对革命青年深切的悲痛与怀念;

歌颂了革命青年顽强英勇的精神;

揭露了国民党的残暴与卑劣行径。

点拨4:

活动过程

“记念”

背景

缘由

人物

意义

总结

事件

了解“记念”的背景,知晓文章的前因后果。

分析“记念”的缘由,了解作者写作的初衷。

分析“记念”的人与事,知其人,明其事,学习其精神品质。

解读“记念”的意义,通晓作者之于牺牲、之于革命、之于未来的思考与建议。

情感

理解作者的情感,感受黑暗社会背景下知识分子忧国忧民的情怀。

活动小结

主题批注阅读

——体会深沉的纪念

围绕主题,精读批注,理解主题。

划分层次,梳理大意,提炼主题。

理解深沉的记念

活动作业

请选择鲁迅先生纪念的先烈中的一个,了解其生平,写一段悼词,文白皆可。

“记念”的【情感关键词】

活动拓展

作者在“记念”的过程中,情感贯穿全文,请阅读每小节,找出其中作者抒发情感的关键词,概括情感特点,理解主题。

篇名 小节 关键词 情感特点

《记念刘和珍君》 1. 2. 3. …… 1. 2. 3. ……

《为了忘却的记念》 1. 2. 3. …… 1. 2. 3. ……

活动拓展

篇名 小节 关键词 情感特点

《记念刘和珍君》 第一节

第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 《为了忘却的记念》 第一节

第二节 第三节 第四节 第五节 长歌当哭、痛定、悲哀、愤怒、悲凉、哀痛、苦痛

惨淡、悲哀

悲哀、尊敬

怀疑、目不忍视、耳不忍闻

无

悲哀

当局者的凶残、流言家的下劣、中国女性的从容

悲愤、悲哀

无

无

永诀、沉重、悲愤、沉静、记念

沉重、悲愤、沉静、延口残踹

深沉的记念

本文作者情感表达显露、直白且多样,以悲、痛、怒为主。

本文作者情感表达隐晦、深沉且隐忍,以“悲愤”为主。

点拨:

纪实散文中的艺术表达

——直面牺牲的纪实散文(第二课时)

革命传统作品研习

活动导入

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》是鲁迅先生为纪念被反动势力杀害的青年而写的两篇优秀的悼文,主题相似,情感相通,同时,在写法上,两篇文章也具有相似性,请同学们结合文章的具体句段,谈一谈你的理解。

纪实散文是纪实文学的一种,请借助参考助学资源,了解纪实散文的特点。

参考助读资源:【读写策略】纪实作品的阅读方法(视频)

任务一

了解纪实散文特点

活动过程

纪实散文

纪实

散文

新闻性

文学性

真人真事,可信!

生动的描写

巧妙多样的修辞

多种表达方式

……

点拨

1.阅读下列句段,请从修辞的角度加以鉴赏,体会文章的艺术特色。

任务二

《记念刘和珍君》中的艺术表达

活动过程

(1)人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

(2)时间永是流驶,街市依旧太平。

(3)真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

(4)①我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

②可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。

③我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。④我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

⑤但是,我还有要说的话。

⑥呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

(1)人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

活动过程

(2)时间永是流驶,街市依旧太平。

此句运用了比喻的修辞手法进行“说理”,表达了作者对徒手请愿的看法,这个比喻很浅显,却生动、具体、形象地阐明了深奥而抽象的道理。

此句运用了反语,句子中的“太平”揭露了反动政府的血腥镇压、残暴虐杀造成的“万马齐喑”的现状和可悲的局面,表达了作者对反动势力的愤恨。

点拨

(3)真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

活动过程

作者把面对“淋漓的鲜血”,有因不满和哀痛而不能“直面”“正视”的、麻木的“庸人”,与能面对黑暗现实、不怕流血牺牲勇敢地站起来反抗、将创造“第三种生活”的“真的猛士”进行对比,从而突出了“猛士”的高大人格。

点拨

(4)①我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

②可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。

③我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

④我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

⑤但是,我还有要说的话。

⑥呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

活动过程

以上句段中,作者用反复来“抒愤怒”,作者一再强调“有写一点东西的必要”,却又感觉到“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢?”“但是,我还有要说的话”“呜呼,我说不出话”,运用反复的手法强烈地表达了作者无言的苦痛、愤怒、悲哀与伤悼的心情。

点拨

2.阅读下列句段,请从描写的角度加以鉴赏,体会文章的艺术特色。

活动过程

(1)我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

(2)这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

(3)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

(1)我独在礼堂外徘徊,遇见程君,前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。”

活动过程

(2)这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

此句是运用了语言描写/侧面描写的描写方法,引用了与程君的对话,从侧面写出了刘和珍积极追求进步的人物形象。

此句是运用了侧面描写的描写方法,生动地写出了刘和珍不畏时局的压迫,追求真理、自强上进的特点,也从一个侧面揭示了刘和珍勇毅奋斗、壮烈牺牲的思想基础。

范例分析

(3)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

活动过程

此处属于场景描写,情景再现。此段,鲁迅先生对三位女性被袭击时的情景进行了精准描述,如实地把执政府卫队杀人的过程再现于读者眼前,使爱国者的互助友爱和杀人者的凶狠残暴形成对比,也体现了作者对死者的哀痛和尊敬,对杀人者的愤怒和憎恨。

范例分析

3.本文是一篇纪实散文,每一部分几乎都是熔记叙、议论、抒情于一炉,这不仅增加了文章思想的深度,而且使作者爱与恨、悲与愤的感情表现得淋漓尽致。请同学们从表达方式的角度,结合具体文段加以说明。

活动过程

活动过程

她的姓名第一次为我所见,是在去年夏初杨荫榆女士做女子师范大学校长,开除校中六个学生自治会职员的时候。其中的一个就是她;但是我不认识。直到后来,也许已经是刘百昭率领男女武将,强拖出校之后了,才有人指着一个学生告诉我,说:这就是刘和珍。其时我才能将姓名和实体联合起来,心中却暗自诧异。我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。此后似乎就不相见。总之,在我的记忆上,那一次就是永别了。

追忆了刘和珍和蔼善良、刚毅从容、有情有义的人物形象。

叙述

范例分析

活动过程

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

对斗争方式和烈士死难的意义进行深刻的分析和议论。

议论

此段抒发了鲁迅对烈士的深切的哀悼,并引用陶潜的诗句,有“青山埋忠骨”之意,寄托了逝者与青山同在的真挚感情。

抒情

范例分析

1.本文是一篇合悼“左联”五烈士的记念文章,设计的材料比较零散,但是文章的内在联系十分紧密。结合文章内容,请思考贯穿文章始终的线索是什么,围绕这一线索,各小节之间又是如何进行联系与衔接的。

任务三

《为了忘却的记念》中的艺术表达

活动过程

活动过程

第一节

主要叙述作者和白莽的交往过程,最后由托柔石给白莽送书

第二节

由柔石给白莽送书,过渡到第二节集中写柔石。

第三节

第三节承上启下,介绍白莽和柔石是“左联”成员,表明作者和他们之间的关系。此节在前两节基础上回忆烈士被捕前的情况。

第四节

由回忆烈士被捕,转到第四节对烈士被捕遇难的记叙。

第五节

第五节的开始,作者采用排比的句式、对照的写法,巧妙而自然地由往事的回忆过渡到写作的当时。

线索清晰,

贯穿始终;

勾连照应,

联系紧密。

线索:悼念烈士

范例分析

2.请从表达方式的角度来分析文章的艺术特点。

活动过程

【参考分析】本篇文章将记叙、议论、抒情高度融合。从总体看,前三节重在记叙;第四节记叙抒情并重;第五节重在议论、抒情。同时在每一节中,记叙、议论、抒情又都是有机地融合在一起的。

第一节着重回忆与白莽的三次会面,在朴素的记叙文字中,处处流露出他们彼此间的信赖和关怀(抒情)。在忆及彼得斐集子的失落时,又通过痛感“明珠投暗”“岂不冤枉”的简短议论,表达了作者对反动派的憎恶之情(抒情)。

例如:

3.请结合具体内容,分析本文的分析本文的语言风格特色。

活动过程

【参考分析】本文的语言十分洗练、朴实、含义深刻,有着浓郁的抒情意味。特别值得注意的是,文中的情感并没有借助过多的感叹词之类来表达,而是在朴实的记叙中抒发的,需要细心体味。

当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事。

例1:五个青年作家遇害之时,对于上海各大报刊的态度描写如下:

这里简单的“不敢”“不愿”“不屑”三个词,概括了当时大部分刊物在白色恐怖下的态度,也揭露了国民党反动派的黑暗统治。

3.请结合具体内容,分析本文的语言特色。

活动过程

【参考分析】本文的语言十分洗练、朴实、含义深刻,有着浓郁的抒情意味。特别值得注意的是,文中的情感并没有借助过多的感叹词之类来表达,而是在朴实的记叙中抒发的,需要细心体味。

原来如此!……

例2:当写到得知烈士们被害的消息时,作者写下了如下语句:

这样短短的一行字来表达作者愤怒的感情:反动派竟如此卑劣凶残,柔石等人竟会遭到如此残酷的杀害,当局竟会如此对待无辜青年!这句话中的惊叹号表明了作者强烈的愤怒和震惊,省略号中则包含了许多难以尽述的愤怒和对死者的痛悼之情。

活动小结

阅读交流——纪实散文中的艺术表达

分析纪实散文的艺术表达

了解纪实散文的特点

专题小结

直面牺牲的纪实散文

纪实散文中的艺术表达

体会深沉的纪念

“重温红色经典,献礼革命精神”

情感

表达

阅读革命作品,

怀念革命烈士,体会革命情感,

学习革命精神。

活动作业

《鲁迅杂文集》选读

《坟》

《热风》

《华盖集》

《华盖集续编》

《华盖集续编的续编》

《而已集》

《三闲集》

《二心集》

《南腔北调集》

《伪自由书》

《准风月谈》

《花边文学》

《且介亭杂文集》

《且介亭杂文二集》

《且介亭杂文末编》

《附集》

《集外集》

请结合活动一、二所学,从文章的内容、主题、语言表达以及写作手法四个方面,对比探究两篇纪实散文,完成下列表格。

活动拓展

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

内容

主题

语言表达

写作手法

活动过程

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

内容

主题

愤怒控诉军阀政府屠戮爱国青年的暴行;

痛斥无耻文人的卑劣言论;

悼念并赞颂革命青年尤其是革命女性的英勇精神;深刻总结惨案的经验教训;

激励人们在革命的道路上继续前行。

赞颂革命青年的英勇

悲痛于他们的牺牲

憎恨反动势力的残暴

悼念逝者,叙述写作的缘由。

写“记念”的主体,记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

思考惨案的教训和意义。

说明写作目的,回忆与白莽的三次见面。

回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽、柔石的被捕。

五烈士被捕遇害的经过,作者的境遇和悲愤的心情。

抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚强信念。

探究范例

同:都是纪念为革命牺牲的中国知识青年;

异:纪念的人身份不同(学生——作家)

纪念的时间不同(两周——两周年)

纪念的事件背景不同(北洋军阀——白色恐怖)

纪念过程中人物的事件不同(上课——亲密的交谈、接触)

纪念的现实意义不同(革命手段要改变——革命必胜的决心)……

同:对革命牺牲的中国知识青年的怀念、赞颂与内心深沉的悲愤、惋惜之情;对反对派可耻行为的无情抨击与批判;对中国革命必将胜利的坚定信念。

异:前者——抨击了文人,后者没有

活动拓展

《记念刘和珍君》 《为了忘却的记念》

语言表达

写作手法

抒情、记叙、议论融合

抒情直露显豁,情感浓郁炽烈

记叙、议论、抒情高度融合

情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

抒情直白,善用反复、反语、比喻等修辞,议论精辟,充满力量和哲理

洗练、朴实、含义深刻,蕴含浓厚的抒情意味

探究范例

同:都富有浓厚的讽刺意味

异:抒情语言直白——抒情语言深刻,含义内敛

叙述语言更富有文学性——叙述语言朴实,明白如话

同:抒情、记叙、议论融合

异:抒情直露显豁,情感浓郁炽烈——情感内敛,使用了曲折隐晦的笔法

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读