课件(共40张PPT)融合在风景里的情意——品味景之情味 高中语文统编版(部编版)必修 上册第七单元

文档属性

| 名称 | 课件(共40张PPT)融合在风景里的情意——品味景之情味 高中语文统编版(部编版)必修 上册第七单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-12 17:29:08 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

融合在风景里的情意

——品味景之情味

必修上第七单元微专题二

文学阅读与写作

活动导入

“昔人论诗词,有景语、情语之别,不知一切景语,皆情语也。”

——王国维

景语即具有典型特点的景物,情语即情思。具有典型特点的景物中融入了作者深沉的情思,作者的情思通过写景表现出来,达到景中有情,情中有景的效果。

这三篇现代散文又借故都的秋、荷塘月色、地坛表达了什么样的情感呢?

活动过程

任务一

感悟深情,探究作者的内心世界

三篇散文抒发了作者怎样的情感?请具体分析。

从景物描写中感受

从人物活动中感受

从抒情文字中感受

活动过程

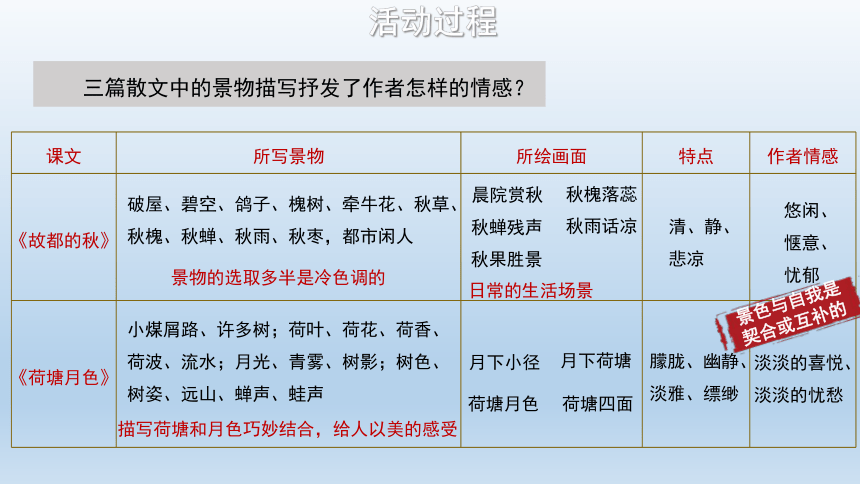

三篇散文中的景物描写抒发了作者怎样的情感?

课文 所写景物 所绘画面 特点 作者情感

《故都的秋》

《荷塘月色》

破屋、碧空、鸽子、槐树、牵牛花、秋草、秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣,都市闲人

小煤屑路、许多树;荷叶、荷花、荷香、荷波、流水;月光、青雾、树影;树色、树姿、远山、蝉声、蛙声

晨院赏秋

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋果胜景

月下小径

月下荷塘

荷塘月色

荷塘四面

清、静、悲凉

朦胧、幽静、淡雅、缥缈

景物的选取多半是冷色调的

日常的生活场景

悠闲、惬意、忧郁

淡淡的喜悦、淡淡的忧愁

描写荷塘和月色巧妙结合,给人以美的感受

景色与自我是契合或互补的

活动过程

课文 所写景物 所绘画面 特点 作者情感

《我与地坛》

琉璃、门壁、高墙、玉砌雕栏、老柏树、野草荒藤

沧桑印记

荒园拾趣

生命之园

古老、荒芜、冷落、沉寂

荒芜并不衰败,充满生机

充满生命的激情

古园映照了我的生活,抚慰了我内心的苦痛

园子虽荒芜,但并不衰败,我虽残疾,却不应该颓废

安然自适

小昆虫:蜂儿、蚂蚁、瓢虫、露水、草叶

落日、雨燕、脚印、古柏、草木和泥土的气味、落叶

心境不同,所见景致不同;认知不同,面对同样的景致,心情不同。

活动过程

阅读《故都的秋》中的议论性和抒情性文字,感受作者的情感。

秋天,无论是什么地方的秋天,总是好的。可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。”

对故都秋味的热爱、向往、眷念之情。

活动过程

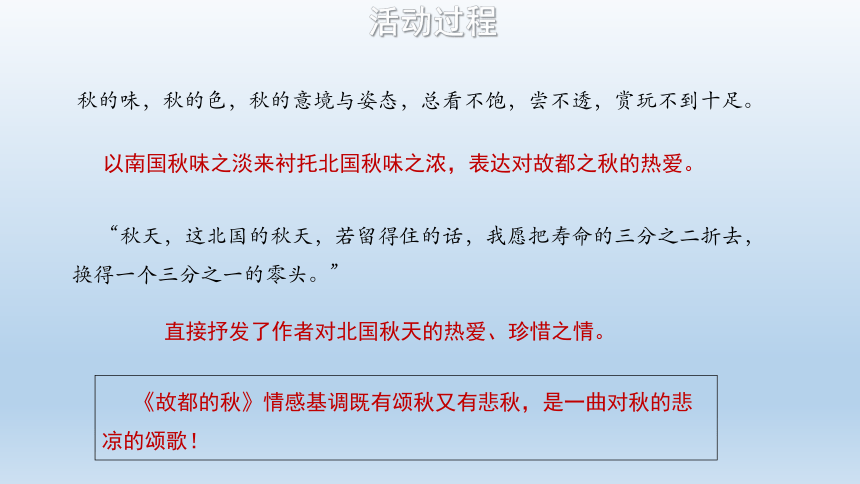

《故都的秋》情感基调既有颂秋又有悲秋,是一曲对秋的悲凉的颂歌!

“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”

直接抒发了作者对北国秋天的热爱、珍惜之情。

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

以南国秋味之淡来衬托北国秋味之浓,表达对故都之秋的热爱。

活动过程

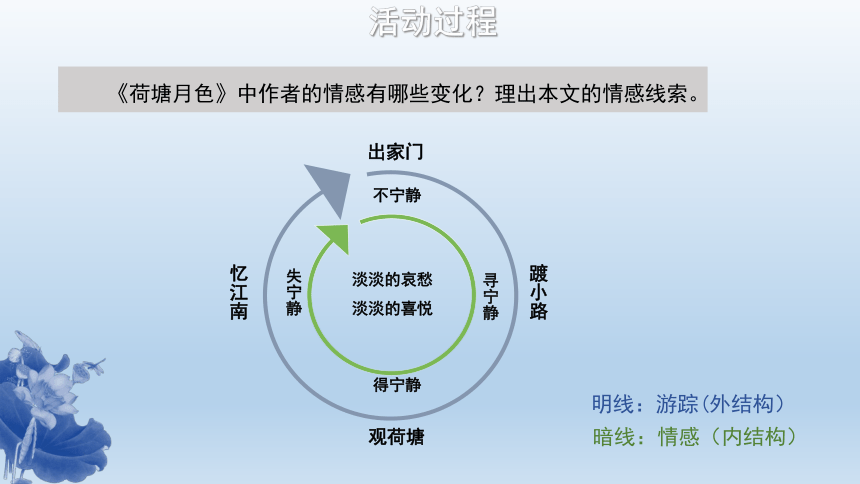

出家门

踱小路

观荷塘

忆江南

寻宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

不宁静

得宁静

《荷塘月色》中作者的情感有哪些变化?理出本文的情感线索。

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

活动过程

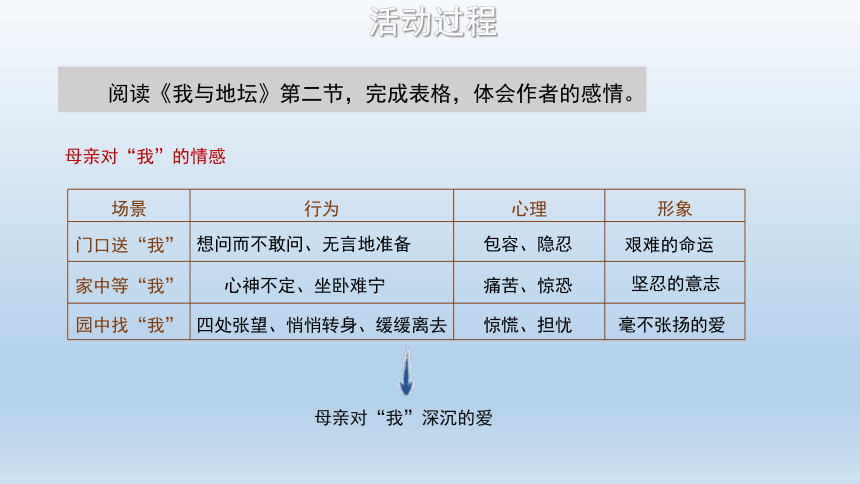

母亲对“我”深沉的爱

阅读《我与地坛》第二节,完成表格,体会作者的感情。

场景 行为 心理 形象

门口送“我”

家中等“我”

园中找“我”

想问而不敢问、无言地准备

心神不定、坐卧难宁

四处张望、悄悄转身、缓缓离去

包容、隐忍

痛苦、惊恐

惊慌、担忧

艰难的命运

坚忍的意志

毫不张扬的爱

母亲对“我”的情感

活动过程

“我”的情感

这以后她会怎样,当年我不曾想过。

她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她……

我不知道为什么我决意不喊她……

现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

‘她心里太苦了,上天看她受不住了,就召她回去。’

我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。

只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

现在“我”——对母亲深切的怀念和愧疚

当时“我”不懂母亲

活动过程

任务二

探寻生命印记,探讨情感内蕴

请你联系作者生平及写作背景,体会作者在文中渗透的深层情感。

课文 《故都的秋》 《荷塘月色》 《我与地坛》

情感探讨角度 生平经历、写作背景 情感内蕴

活动过程

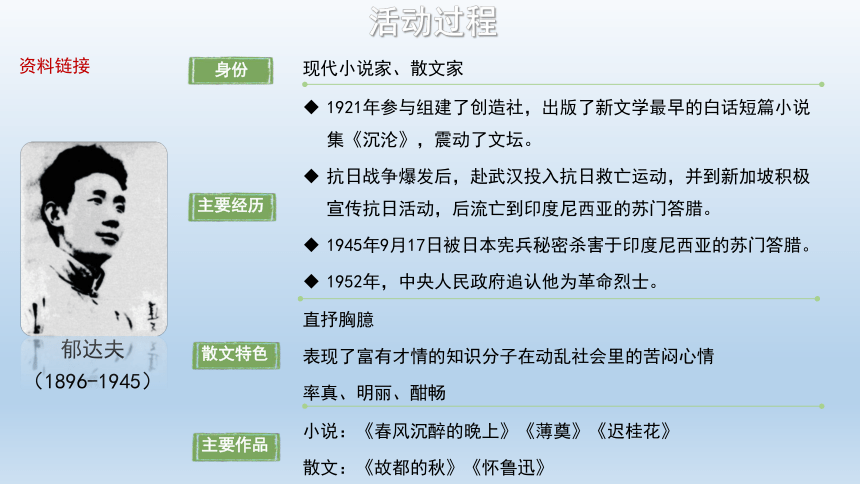

郁达夫

(1896-1945)

资料链接

现代小说家、散文家

身份

1921年参与组建了创造社,出版了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》,震动了文坛。

抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日活动,后流亡到印度尼西亚的苏门答腊。

1945年9月17日被日本宪兵秘密杀害于印度尼西亚的苏门答腊。

1952年,中央人民政府追认他为革命烈士。

主要经历

散文特色

直抒胸臆

表现了富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心情

率真、明丽、酣畅

主要作品

小说:《春风沉醉的晚上》《薄奠》《迟桂花》

散文:《故都的秋》《怀鲁迅》

活动过程

1926年6月,郁达夫之子龙儿在北京病逝。

北平,在十九世纪末二十世纪前期的历史风云中越来越显得衰老颓败。

小家与大国的印记。

1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从由上海迁居到杭州。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”,写下了这篇优美的散文。

《故都的秋》写作背景

郁达夫赞赏西方感伤主义,但其精神世界却内隐着中国传统文人的失意落魄情怀。

活动过程

现代著名散文家

诗人

学者

民主战士

《雪朝》(诗集)

《毁灭》(长诗)

《踪迹》记 (诗文集)

《背影》《春》

《荷塘月色》

《绿》《匆匆》

《国文教学》

《新诗杂谈》

《论雅俗共赏》

散文特色:

朴素缜密

清新沉郁

语言洗练

文笔秀丽

评价:

谈到文体的完美,文字的会写口语,朱先生该是首先被提及的。

——叶圣陶

散文特色及评价

作 品

朱自清

(1898-1948)

诗歌

散文

文论

活动过程

《荷塘月色》写作背景

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院,那里有一片荷塘。

当时正值大革命失败,中国接连发生了“四一二”和“七一五”反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。

他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。

这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。

(《一封信》)

活动过程

1951年出生于北京。

1969年去延安一带插队,因双腿瘫痪于1972年回到北京,

后患肾病并发展到尿毒症,靠透析维持生命。

1979年开始发表文学作品。

史铁生

(1951—2010)

中篇小说:《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《命若琴弦》

随笔散文:《秋天的怀念》《我与地坛》《病隙碎笔》

长篇小说:《务虚笔记》《我的丁一之旅》

作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。

中国著名作家

活动过程

《我与地坛》写作背景

史铁生在最“狂妄”的年龄不幸下肢瘫痪,其苦自不待言,他在一段时间里精神几近崩溃。正是在这不寻常的心境下,他来到了北京的地坛公园。

作者在“最狂妄的年龄上”残废了双腿,“便一天到晚耗在这园子里”。地坛的树荫和夕阳笼罩着作者绝望的身影,他在这里“一连几小时专心致志地想关于死的事”。

在地坛古老而又充满生机的境界中、在母亲深厚无言的爱护中、在长期痛苦深沉的思索中,作者获得了对自然、生命与爱的崭新理解,从而走出了自伤的阴影。

活动过程

课文 《故都的秋》 《荷塘月色》 《我与地坛》

情感探讨角度 生平经历、写作背景 情感内蕴

对生命色彩的发现

对生命永恒的体悟

痛苦、绝望、迷惘后的平静

活下去的勇气

对故都的眷恋、赞美

家国之忧

忧郁、孤独的生命感受

对月下荷塘、荷塘月色之美的赞美

不满黑暗现实

向往自由光明

彷徨苦闷

不同生命的印记

活动作业

情景关系:“景为情设”与“ 情因景生”

景为情设:就是借景抒情,作者选取能够表达自己主观情志的景物来描写,景物带着作者浓厚的主观色彩。

情因景生:就是触景生情,作者比较客观地观察与描写景物,受到眼前景物的触动,引起联想,产生某种感情。

这三篇散文,从情景关系的角度来看,分别属于哪一种呢?从文本中找到你的根据加以说明。

活动小结

1.景物描写

2.人物活动

3.抒情文字

品读

情绪

情感

知人论世

1.作者生平

2.写作背景

生命

情感

深味风景尽头的哲理

——品味景之情味

必修上第七单元微专题二

文学阅读与写作

活动导入

常言道,人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,世事不可能皆是圆满。面对亡国的悲痛,屈原选择了投身汨罗江;面对官场的黑暗,陶渊明选择了“开荒南野际,守拙归园田”;面对权贵的淫威,李白选择了“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。

而苏轼、姚鼐、史铁生走到人生的低谷,又体悟出了怎样的道理呢?

活动过程

课文 所绘画面

《赤壁赋》 赤壁之水月

《登泰山记》 泰山夕照图

泰山日出图

活动热身

回顾赤壁、泰山美景图

重读《赤壁赋》《登泰山记》中的写景段落或文字,回顾赤壁、泰山美景图。

活动过程

任务一

品味景物特点,体会不同意境

1.对《赤壁赋》《登泰山记》两篇文章中描绘的写景画面,采用圈点批注法,对画面中的景物描写进行赏评。

品字、词、句

体会画面传达的意境

活动过程

《赤壁赋》

清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

赤壁之水月

触觉,视觉,写清风柔、缓的特点。

在皎洁的月光照耀下,白茫茫的雾气笼罩江面,天光、水色连成一片。开阔的景象使人心胸舒畅,无拘无束。

生动地描绘出柔和的月光似对游人极为依恋。

又像生出翅膀,飞升成仙。江水浩渺,心胸广阔,作者泛舟畅游之乐自笔下泉涌而出。

飘渺

朦胧

空灵

宁静

自由

月亮皎洁升起,如同俏丽美人。

乘着一叶扁舟,越过那茫茫的江面,好像凌空驾风而行,恍惚间仿佛离开尘世,超然独立。

活动过程

《登泰山记》

苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

泰山夕照图

比喻,把雪光比作蜡烛,苍山上的雪光像蜡烛一样照亮南面的天空,形象、生动地描绘出积雪的光彩。

写出了泰山飘逸的特殊风韵,充满生机和情趣。

意境开阔

活动过程

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

泰山日出图

写出风雪交加、一派寒冬的景象。

抓住了天边的云彩瞬间的变化,静动有序,有张有弛。

比喻、拟人,写出了日观峰以西的山峰的特点,更显出日观峰的雄峻,且赋予日观峰以西的山峰以人的感情,形象而生动。

飘渺

雄伟

绚丽

磅礴

壮美

写出云雾之大。

写出白雪覆盖群山的概貌。

太阳未出的昏暗景象对日出奇景起了烘托作用。

说明天色尚暗,一切景象还不清晰。

想象,用朱砂的色彩,写出朝阳的生气和力量。把太阳的形象表现得气势磅礴。

活动过程

2.《赤壁赋》写月出,《登泰山记》写日出,二者传达出的意境不同,你更喜欢哪种呢?说出你的理由。

活动过程

在这如画山水中,你能感受到苏轼、姚鼐怎样的情感和思想呢?

任务二

感受作者的情感

可联系作者生平、写作背景思考。

课文 情感内蕴

《赤壁赋》

《登泰山记》

活动过程

课文 写作背景

《赤壁赋》

《登泰山记》

元丰二年(1079),因“乌台诗案”入狱的苏轼获释,被贬为黄州团练副使。元丰五年(1082)七月,苏轼游览黄州城外的赤壁,写下这篇游记《赤壁赋》。作者游览时触景生情,借“赤壁”一题抒发自己被贬后内心的苦闷和对人生、宇宙的感悟。

姚鼐参加纂修的《四库全书》于乾隆三十七年告成,以御史记名。担任编修官的姚鼐与主纂纪昀不和,乾隆三十九年(1774年)以养亲为名,告归田里,道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭后,观赏日出,写下了这篇游记。

活动过程

于是饮酒乐甚

苏子愀然

客喜而笑

乐

悲

喜

《赤壁赋》中作者的情感变化:

《登泰山记》中作者的情感:

泰山日出盛景

喜悦

沉醉

月下泛舟之乐

怀才不遇之悲

遭受贬谪之怨

化解了悲

活动过程

课文 情感内蕴

《赤壁赋》

《登泰山记》

苏轼:在矛盾中走向欢喜

旷达

姚鼐:在激荡中走向淡定

自足

总结

活动过程

三篇散文各蕴含了作者怎样的人生感悟?

任务三

感悟人生哲理

课文 人生哲理

《赤壁赋》

《登泰山记》

《我与地坛》

活动过程

《赤壁赋》第三段客感慨人生短促无常,作者是怎样应对的呢?

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

不变

不取

化解了苏轼“生命短暂”“须臾变幻”的终极悲哀。因为月亮是永恒的,水是永恒的,人也是永恒的。

化解了苏轼“怀才不遇”“遭受贬谪”“功业未成”之悲。山间明月,江山清风,帮助其破除执我,淡化得失,保持平常心。

豁达的宇宙观和人生观

活动过程

姚鼐登泰山时,刚刚辞去了《四库全书》纂修官的职务。其自述的理由是“以病归”“养双亲”。但从其后来的举动来看,这两个理由都是托词无疑。这体现了姚鼐怎样的人生观呢?

人生应不断攀登,以历绝美!

活动过程

作者笔下的地坛给了他怎样的生命感悟?

课文 所绘画面 生命感悟

《我与地坛》 沧桑印记

荒园拾趣

生命之园

活动过程

课文 所绘画面 生命感悟

《我与地坛》 沧桑印记

荒园拾趣

生命之园

地坛在等待“我”来临的四百多年里,除去了身上所有的人工雕琢,磨灭了身上的浮华和光芒,让生命显露出本真的模样,让“我”看到人生的真相。看似沉寂、荒凉、萧瑟,实际超然博大、醇厚沉重。

外在的环境是恶劣的,身体残疾了,但生命不会改变,要按照自己的方式顽强地活着。

园中的小昆虫都按自己的方式生存着、活动着,无言地诉说着生命的美丽。它们的生生不息,向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值,每一个生命个体都有属于自己的那份生命的喜悦。

活动过程

课文 人生哲理

《赤壁赋》

《登泰山记》

《我与地坛》

超然物外,豁达的宇宙观和人生观。

人生应不断攀登,以历绝美!

认识到了生命的意义和价值,积极进取的人生观。

活动小结

景物描写

品读

体情

感境

知人论世

1.作者生平

2.写作背景

生命

情感

感悟哲理

活动作业

选一处你喜欢的风景,写一个片段,表达自己的人生感悟。

要求:情景交融。

融合在风景里的情意

——品味景之情味

必修上第七单元微专题二

文学阅读与写作

活动导入

“昔人论诗词,有景语、情语之别,不知一切景语,皆情语也。”

——王国维

景语即具有典型特点的景物,情语即情思。具有典型特点的景物中融入了作者深沉的情思,作者的情思通过写景表现出来,达到景中有情,情中有景的效果。

这三篇现代散文又借故都的秋、荷塘月色、地坛表达了什么样的情感呢?

活动过程

任务一

感悟深情,探究作者的内心世界

三篇散文抒发了作者怎样的情感?请具体分析。

从景物描写中感受

从人物活动中感受

从抒情文字中感受

活动过程

三篇散文中的景物描写抒发了作者怎样的情感?

课文 所写景物 所绘画面 特点 作者情感

《故都的秋》

《荷塘月色》

破屋、碧空、鸽子、槐树、牵牛花、秋草、秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣,都市闲人

小煤屑路、许多树;荷叶、荷花、荷香、荷波、流水;月光、青雾、树影;树色、树姿、远山、蝉声、蛙声

晨院赏秋

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋果胜景

月下小径

月下荷塘

荷塘月色

荷塘四面

清、静、悲凉

朦胧、幽静、淡雅、缥缈

景物的选取多半是冷色调的

日常的生活场景

悠闲、惬意、忧郁

淡淡的喜悦、淡淡的忧愁

描写荷塘和月色巧妙结合,给人以美的感受

景色与自我是契合或互补的

活动过程

课文 所写景物 所绘画面 特点 作者情感

《我与地坛》

琉璃、门壁、高墙、玉砌雕栏、老柏树、野草荒藤

沧桑印记

荒园拾趣

生命之园

古老、荒芜、冷落、沉寂

荒芜并不衰败,充满生机

充满生命的激情

古园映照了我的生活,抚慰了我内心的苦痛

园子虽荒芜,但并不衰败,我虽残疾,却不应该颓废

安然自适

小昆虫:蜂儿、蚂蚁、瓢虫、露水、草叶

落日、雨燕、脚印、古柏、草木和泥土的气味、落叶

心境不同,所见景致不同;认知不同,面对同样的景致,心情不同。

活动过程

阅读《故都的秋》中的议论性和抒情性文字,感受作者的情感。

秋天,无论是什么地方的秋天,总是好的。可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。”

对故都秋味的热爱、向往、眷念之情。

活动过程

《故都的秋》情感基调既有颂秋又有悲秋,是一曲对秋的悲凉的颂歌!

“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”

直接抒发了作者对北国秋天的热爱、珍惜之情。

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

以南国秋味之淡来衬托北国秋味之浓,表达对故都之秋的热爱。

活动过程

出家门

踱小路

观荷塘

忆江南

寻宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

不宁静

得宁静

《荷塘月色》中作者的情感有哪些变化?理出本文的情感线索。

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

活动过程

母亲对“我”深沉的爱

阅读《我与地坛》第二节,完成表格,体会作者的感情。

场景 行为 心理 形象

门口送“我”

家中等“我”

园中找“我”

想问而不敢问、无言地准备

心神不定、坐卧难宁

四处张望、悄悄转身、缓缓离去

包容、隐忍

痛苦、惊恐

惊慌、担忧

艰难的命运

坚忍的意志

毫不张扬的爱

母亲对“我”的情感

活动过程

“我”的情感

这以后她会怎样,当年我不曾想过。

她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她……

我不知道为什么我决意不喊她……

现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

‘她心里太苦了,上天看她受不住了,就召她回去。’

我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。

只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

现在“我”——对母亲深切的怀念和愧疚

当时“我”不懂母亲

活动过程

任务二

探寻生命印记,探讨情感内蕴

请你联系作者生平及写作背景,体会作者在文中渗透的深层情感。

课文 《故都的秋》 《荷塘月色》 《我与地坛》

情感探讨角度 生平经历、写作背景 情感内蕴

活动过程

郁达夫

(1896-1945)

资料链接

现代小说家、散文家

身份

1921年参与组建了创造社,出版了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》,震动了文坛。

抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日活动,后流亡到印度尼西亚的苏门答腊。

1945年9月17日被日本宪兵秘密杀害于印度尼西亚的苏门答腊。

1952年,中央人民政府追认他为革命烈士。

主要经历

散文特色

直抒胸臆

表现了富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心情

率真、明丽、酣畅

主要作品

小说:《春风沉醉的晚上》《薄奠》《迟桂花》

散文:《故都的秋》《怀鲁迅》

活动过程

1926年6月,郁达夫之子龙儿在北京病逝。

北平,在十九世纪末二十世纪前期的历史风云中越来越显得衰老颓败。

小家与大国的印记。

1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从由上海迁居到杭州。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”,写下了这篇优美的散文。

《故都的秋》写作背景

郁达夫赞赏西方感伤主义,但其精神世界却内隐着中国传统文人的失意落魄情怀。

活动过程

现代著名散文家

诗人

学者

民主战士

《雪朝》(诗集)

《毁灭》(长诗)

《踪迹》记 (诗文集)

《背影》《春》

《荷塘月色》

《绿》《匆匆》

《国文教学》

《新诗杂谈》

《论雅俗共赏》

散文特色:

朴素缜密

清新沉郁

语言洗练

文笔秀丽

评价:

谈到文体的完美,文字的会写口语,朱先生该是首先被提及的。

——叶圣陶

散文特色及评价

作 品

朱自清

(1898-1948)

诗歌

散文

文论

活动过程

《荷塘月色》写作背景

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院,那里有一片荷塘。

当时正值大革命失败,中国接连发生了“四一二”和“七一五”反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。

他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。

这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。

(《一封信》)

活动过程

1951年出生于北京。

1969年去延安一带插队,因双腿瘫痪于1972年回到北京,

后患肾病并发展到尿毒症,靠透析维持生命。

1979年开始发表文学作品。

史铁生

(1951—2010)

中篇小说:《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《命若琴弦》

随笔散文:《秋天的怀念》《我与地坛》《病隙碎笔》

长篇小说:《务虚笔记》《我的丁一之旅》

作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。

中国著名作家

活动过程

《我与地坛》写作背景

史铁生在最“狂妄”的年龄不幸下肢瘫痪,其苦自不待言,他在一段时间里精神几近崩溃。正是在这不寻常的心境下,他来到了北京的地坛公园。

作者在“最狂妄的年龄上”残废了双腿,“便一天到晚耗在这园子里”。地坛的树荫和夕阳笼罩着作者绝望的身影,他在这里“一连几小时专心致志地想关于死的事”。

在地坛古老而又充满生机的境界中、在母亲深厚无言的爱护中、在长期痛苦深沉的思索中,作者获得了对自然、生命与爱的崭新理解,从而走出了自伤的阴影。

活动过程

课文 《故都的秋》 《荷塘月色》 《我与地坛》

情感探讨角度 生平经历、写作背景 情感内蕴

对生命色彩的发现

对生命永恒的体悟

痛苦、绝望、迷惘后的平静

活下去的勇气

对故都的眷恋、赞美

家国之忧

忧郁、孤独的生命感受

对月下荷塘、荷塘月色之美的赞美

不满黑暗现实

向往自由光明

彷徨苦闷

不同生命的印记

活动作业

情景关系:“景为情设”与“ 情因景生”

景为情设:就是借景抒情,作者选取能够表达自己主观情志的景物来描写,景物带着作者浓厚的主观色彩。

情因景生:就是触景生情,作者比较客观地观察与描写景物,受到眼前景物的触动,引起联想,产生某种感情。

这三篇散文,从情景关系的角度来看,分别属于哪一种呢?从文本中找到你的根据加以说明。

活动小结

1.景物描写

2.人物活动

3.抒情文字

品读

情绪

情感

知人论世

1.作者生平

2.写作背景

生命

情感

深味风景尽头的哲理

——品味景之情味

必修上第七单元微专题二

文学阅读与写作

活动导入

常言道,人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,世事不可能皆是圆满。面对亡国的悲痛,屈原选择了投身汨罗江;面对官场的黑暗,陶渊明选择了“开荒南野际,守拙归园田”;面对权贵的淫威,李白选择了“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。

而苏轼、姚鼐、史铁生走到人生的低谷,又体悟出了怎样的道理呢?

活动过程

课文 所绘画面

《赤壁赋》 赤壁之水月

《登泰山记》 泰山夕照图

泰山日出图

活动热身

回顾赤壁、泰山美景图

重读《赤壁赋》《登泰山记》中的写景段落或文字,回顾赤壁、泰山美景图。

活动过程

任务一

品味景物特点,体会不同意境

1.对《赤壁赋》《登泰山记》两篇文章中描绘的写景画面,采用圈点批注法,对画面中的景物描写进行赏评。

品字、词、句

体会画面传达的意境

活动过程

《赤壁赋》

清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

赤壁之水月

触觉,视觉,写清风柔、缓的特点。

在皎洁的月光照耀下,白茫茫的雾气笼罩江面,天光、水色连成一片。开阔的景象使人心胸舒畅,无拘无束。

生动地描绘出柔和的月光似对游人极为依恋。

又像生出翅膀,飞升成仙。江水浩渺,心胸广阔,作者泛舟畅游之乐自笔下泉涌而出。

飘渺

朦胧

空灵

宁静

自由

月亮皎洁升起,如同俏丽美人。

乘着一叶扁舟,越过那茫茫的江面,好像凌空驾风而行,恍惚间仿佛离开尘世,超然独立。

活动过程

《登泰山记》

苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

泰山夕照图

比喻,把雪光比作蜡烛,苍山上的雪光像蜡烛一样照亮南面的天空,形象、生动地描绘出积雪的光彩。

写出了泰山飘逸的特殊风韵,充满生机和情趣。

意境开阔

活动过程

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

泰山日出图

写出风雪交加、一派寒冬的景象。

抓住了天边的云彩瞬间的变化,静动有序,有张有弛。

比喻、拟人,写出了日观峰以西的山峰的特点,更显出日观峰的雄峻,且赋予日观峰以西的山峰以人的感情,形象而生动。

飘渺

雄伟

绚丽

磅礴

壮美

写出云雾之大。

写出白雪覆盖群山的概貌。

太阳未出的昏暗景象对日出奇景起了烘托作用。

说明天色尚暗,一切景象还不清晰。

想象,用朱砂的色彩,写出朝阳的生气和力量。把太阳的形象表现得气势磅礴。

活动过程

2.《赤壁赋》写月出,《登泰山记》写日出,二者传达出的意境不同,你更喜欢哪种呢?说出你的理由。

活动过程

在这如画山水中,你能感受到苏轼、姚鼐怎样的情感和思想呢?

任务二

感受作者的情感

可联系作者生平、写作背景思考。

课文 情感内蕴

《赤壁赋》

《登泰山记》

活动过程

课文 写作背景

《赤壁赋》

《登泰山记》

元丰二年(1079),因“乌台诗案”入狱的苏轼获释,被贬为黄州团练副使。元丰五年(1082)七月,苏轼游览黄州城外的赤壁,写下这篇游记《赤壁赋》。作者游览时触景生情,借“赤壁”一题抒发自己被贬后内心的苦闷和对人生、宇宙的感悟。

姚鼐参加纂修的《四库全书》于乾隆三十七年告成,以御史记名。担任编修官的姚鼐与主纂纪昀不和,乾隆三十九年(1774年)以养亲为名,告归田里,道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭后,观赏日出,写下了这篇游记。

活动过程

于是饮酒乐甚

苏子愀然

客喜而笑

乐

悲

喜

《赤壁赋》中作者的情感变化:

《登泰山记》中作者的情感:

泰山日出盛景

喜悦

沉醉

月下泛舟之乐

怀才不遇之悲

遭受贬谪之怨

化解了悲

活动过程

课文 情感内蕴

《赤壁赋》

《登泰山记》

苏轼:在矛盾中走向欢喜

旷达

姚鼐:在激荡中走向淡定

自足

总结

活动过程

三篇散文各蕴含了作者怎样的人生感悟?

任务三

感悟人生哲理

课文 人生哲理

《赤壁赋》

《登泰山记》

《我与地坛》

活动过程

《赤壁赋》第三段客感慨人生短促无常,作者是怎样应对的呢?

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

不变

不取

化解了苏轼“生命短暂”“须臾变幻”的终极悲哀。因为月亮是永恒的,水是永恒的,人也是永恒的。

化解了苏轼“怀才不遇”“遭受贬谪”“功业未成”之悲。山间明月,江山清风,帮助其破除执我,淡化得失,保持平常心。

豁达的宇宙观和人生观

活动过程

姚鼐登泰山时,刚刚辞去了《四库全书》纂修官的职务。其自述的理由是“以病归”“养双亲”。但从其后来的举动来看,这两个理由都是托词无疑。这体现了姚鼐怎样的人生观呢?

人生应不断攀登,以历绝美!

活动过程

作者笔下的地坛给了他怎样的生命感悟?

课文 所绘画面 生命感悟

《我与地坛》 沧桑印记

荒园拾趣

生命之园

活动过程

课文 所绘画面 生命感悟

《我与地坛》 沧桑印记

荒园拾趣

生命之园

地坛在等待“我”来临的四百多年里,除去了身上所有的人工雕琢,磨灭了身上的浮华和光芒,让生命显露出本真的模样,让“我”看到人生的真相。看似沉寂、荒凉、萧瑟,实际超然博大、醇厚沉重。

外在的环境是恶劣的,身体残疾了,但生命不会改变,要按照自己的方式顽强地活着。

园中的小昆虫都按自己的方式生存着、活动着,无言地诉说着生命的美丽。它们的生生不息,向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值,每一个生命个体都有属于自己的那份生命的喜悦。

活动过程

课文 人生哲理

《赤壁赋》

《登泰山记》

《我与地坛》

超然物外,豁达的宇宙观和人生观。

人生应不断攀登,以历绝美!

认识到了生命的意义和价值,积极进取的人生观。

活动小结

景物描写

品读

体情

感境

知人论世

1.作者生平

2.写作背景

生命

情感

感悟哲理

活动作业

选一处你喜欢的风景,写一个片段,表达自己的人生感悟。

要求:情景交融。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读