文天祥千秋祭 同步练习

图片预览

文档简介

文天祥千秋祭 同步练习

【学业达标评价】

一、阅读下面文段,完成1~4题。

1.“怦然令我心跳的,是他已活了760岁”,怎样理解这句话?

答:________________________________________________

答案:这句话不是说文天祥寿命长,而是说文天祥的精神永存,永远激励、影响一代代的后人

2.为什么他的“永生”会成为“九州百姓的精神疆域”的“擎天玉柱”?

答:________________________________________________

答案:因为文天祥的英勇就义,体现了中华民族宁死不屈的反抗精神,正是这种精神,激励了一代又一代中华儿女为了民族的解放事业而奋不顾身、前仆后继,成了我们民族的精神支柱。

3.为什么说“真正配得上他760岁生命的,则首推他在零丁洋上的浩歌”?

答:________________________________________________

答案:因为《过零丁洋》一诗是文天祥一生斗争生活的总结,真实地反映了他辛苦而又孤独的处境和他对人生价值的认识,表达了他高洁的志向和誓死报国的决心。这首诗和他的品格一样,能千古流传。

4.文段突出运用了什么修辞手法?有什么作用?

答:________________________________________________

答案:引用。为表现文天祥的赤胆忠心,引用他的《过零丁洋》全诗以及其他的诗句;这些诗句镶嵌其中,使得文章语言整散结合,气韵生动,富有气势。

二、阅读下面文段,完成5~6题。

5.文段中写到王炎午张贴数十份《生祭文丞相文》,这对表现文天祥有什么作用?

答:_______________________________________________

答案:突出表现文天祥舍身取义、要保全大节;与下文写到文天祥“服毒”“绝食”相照应;同时也反衬出文天祥没有像人们预料的那样去死,因为他有复国的使命去完成。

6.“日月还要从他的生命摄取更多的光华;社会还要从他的精神吸收更多的钙质”的含意是什么?运用了什么修辞手法?

答:________________________________________________

答案:文天祥光照日月的精神和一心报国的志向正是在后来的斗争中才完全表现出来的。我们的民族正是有了这样的“富贵不能淫、威武不能屈”的人物才变得更加坚强。

“钙质”是比喻的说法,整个社会正是在他的精神的感召下才增加了正义的力量。

【解析】首先研究示例,熟悉上下文语境。从内容看,从先贤、著述中学得品格和精神;从句式看,是短句,并且构成排比,然后,依照这些进行仿写。

仿写的要点,不仅要注意形式上的相似,更要注意内容上的必然联系。

答案(示例):从李白学得不羁的个性 从朱自清学得不屈的气节 荀子《天论》的天行有常 李密《陈情表》的至爱亲情

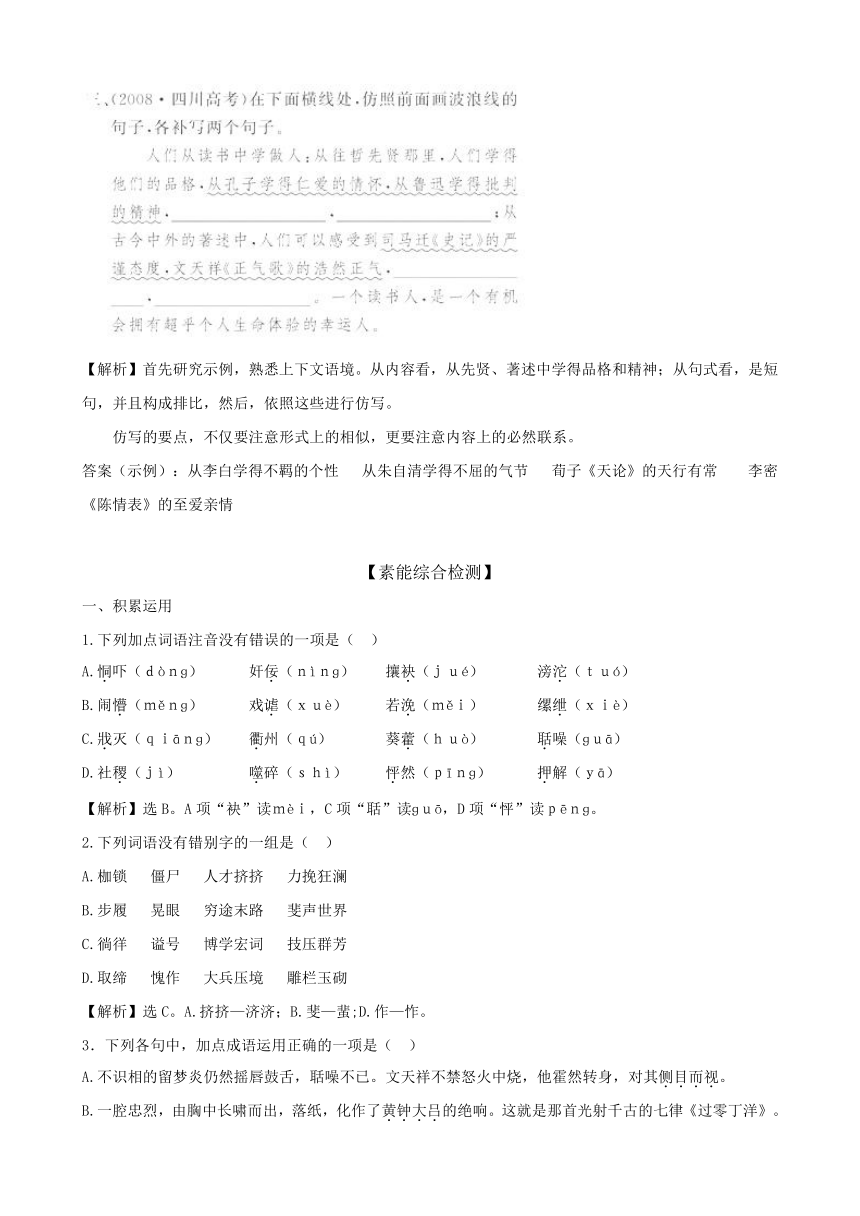

【素能综合检测】

一、积累运用

1.下列加点词语注音没有错误的一项是( )

A.恫吓(dònɡ) 奸佞(nìnɡ) 攘袂(jué) 滂沱(tuó)

B.闹懵(měnɡ) 戏谑(xuè) 若浼(měi) 缧绁(xiè)

C.戕灭(qiānɡ) 衢州(qú) 葵藿(huò) 聒噪(ɡuā)

D.社稷(jì) 噬碎(shì) 怦然(pīnɡ) 押解(yā)

【解析】选B。A项“袂”读mèi,C项“聒”读ɡuō,D项“怦”读pēnɡ。

2.下列词语没有错别字的一组是( )

A.枷锁 僵尸 人才挤挤 力挽狂澜

B.步履 晃眼 穷途末路 斐声世界

C.徜徉 谥号 博学宏词 技压群芳

D.取缔 愧作 大兵压境 雕栏玉砌

【解析】选C。A.挤挤—济济;B.斐—蜚;D.作—怍。

3.下列各句中,加点成语运用正确的一项是( )

A.不识相的留梦炎仍然摇唇鼓舌,聒噪不已。文天祥不禁怒火中烧,他霍然转身,对其侧目而视。

B.一腔忠烈,由胸中长啸而出,落纸,化作了黄钟大吕的绝响。这就是那首光射千古的七律《过零丁洋》。

C.王同亿《新世纪现代汉语词典》中随心所欲,口若悬河的释义如此之多,到底会把中小学生的语文学习引向何方?

D.一对亡国的君臣,在元大都的会同馆的台阶上狭路相逢,百感交集,相顾无言。

【解析】选B。A项,“侧目而视”指不敢从正面看,斜着眼睛看。形容畏惧而又愤恨。用在语句中不合语意。C项,“口若悬河”用来形容能言善辩,说话滔滔不绝。与句中所指对象不同。D项,“狭路相逢”指仇人相遇,难以相容。感彩与句子不一致。

4.下列各项中,标点符号的使用不合乎规范的一项是( )

A.如何看待清明、端午、中秋这三个中国传统节日被增设为国家法定节假日的意义呢?我们可以一言以蔽之:“有利于弘扬和传承民族传统文化。”

B.武汉城市圈近日经国务院批准,成为全国资源节约型社会和环境友好型社会(简称“两型社会”)建设综合配套改革试验区,同时获批的还有长株潭城市群。

C.一朵,两朵,三朵……七朵,八朵。我把山菊放进玻璃杯里,习惯用两个指头一朵一朵地拈起,在心里默默地数着,看它们一朵朵地下落,铺满杯底。

D.曾有人问我如何处理人际关系,我的回答是:尊重他人,亲疏随缘,这个回答基本上概括了我对待友谊的态度。

【解析】选D。解题时,要注意理解文意,抓住标志性停顿的词语。“随缘”后边的逗号改为句号。

5.下列各句中,没有语病、句意明确的一句是( )

A.随着重庆黑帮系列案的开审,由重庆市公安局主办的打黑除恶阶段性成果汇报展越发引起了社会各界的好奇。

B.中央农村工作会议全面部署了今年的“三农”工作,并围绕促进农业稳定发展、农民持续增收,提出了一系列针对性强的政策措施。

C.省教育厅为把新课程方案落到实处,要求各地市逐步废止文理分科,实行走班教学,最终走出“高考考什么,教师就教什么”的现象。

D.交通运输部新闻发言人介绍,海军护航是保护中国船员生命安全与中国船运公司资产的国家行为,不会向受到被护航的船只收取任何费用。

【解析】选A。B.成分残缺,可在“增收”后面加“的主题”;C.搭配不当,“走出”与“现象”不搭配;D.不合逻辑,去掉“受到”或“被”。

6.阅读《文天祥千秋祭》时,读到下面一段文字,华文新同学不禁为卞毓方的文采喝彩,更为文天祥的傲骨所折服,一时心潮激荡,想起自己所处的时代仍需要这样的精神,于是决定再续写两句以表达自己的心声。如果让你也来试试,你会怎么写呢?

……这一次,便是借文天祥之口诵吟《正气歌》。歌之临空,则化为虹霓;歌之坠地,则凝作金石。五岳千山因了这支歌,而更增其高;北斗七星因了这支歌,而益显其明;前朝仁人因了这支歌,而大放光彩;后代志士因了这支歌,而脊梁更挺。

____________因了这支歌,而______________________;

____________因了这支歌,而______________________。

【解析】本题考查仿写句子的能力,首先要审清题干,“想起自己所处的时代仍需要这样的精神”为我们提供了思考的方向,例文提供了仿写的句式特点和修辞。

答案(示例):今朝我辈 竞逐风流 他日来者 继往开来

7.请你给“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的文天祥写一副对联,赞颂他的爱国精神。

文天祥:_____________ __________________

【解析】本题考查概括人物精神、特点的能力。做此题需注意两个方面:①内容上要高度概括人物的特点;②形式上要用字数相等、结构相同的对偶句式。

答案(示例):犹留正气参天地 永剩丹心照古今

8.王旭是一位海外华人,在观看国庆60周年阅兵之后,他接受了中央电视台驻外记者的采访,请你替他表达一下此时此刻内心激动、自豪的心情。语言表述要连贯、得体,符合人物身份,不超过50个字。

答:________________________________________________

答案:伟大的祖国是我们的坚强后盾,我为祖国的强盛而自豪,为自己是中国人而骄傲,衷心祝愿祖国繁荣昌盛,更加美好。

9.在“从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文”一句中,作者为什么在“古文”前用“弄”字和“烂”字?请从字义与情感两个方面分析。

答:________________________________________________

【解析】题干提示得很明确,“从字义与情感两个方面分析”,有利于考生找准切入点。所以首先从字义入手解释“弄”“烂”;其次,从情感上入手,要根据文中提到的刘半农前后的变化,及鲁迅先生对于其变化的感受加以解答,由此也把握了鲁迅先生在全文中表达的情感。

答案(示例):①“弄”是“写”的意思,还有“玩弄”(“游戏”)的含义。“烂”是“陈旧”的意思。②从前,刘半农投身文学革命,提倡写白话文,是一名勇敢的战士;“五四”运动以后,思想发生了变化,日益走向保守,写古文是其表现之一。鲁迅用这两个带有强烈感彩的词语,是要表现对刘半农的批评。

10.从文章看,鲁迅对有些人所批评的刘半农的“浅”持什么态度?

答:________________________________________________

【解析】此题考查的是对文中关键语句的理解。联系上下文,详细分析文章第七、十一段可知:鲁迅先生承认刘半农有浅的一面,但刘半农浅得清澈、率直,作为战士,他的浅对中国更为有益。根据这些提取的信息,就可以组织语言答题了。

答案(示例):(1)鲁迅承认刘半农的确有浅的一面。

(2)鲁迅认为刘半农坦诚、率直,虽然浅,却浅得清澈。

(3)鲁迅觉得,作为一个战士,刘半农的浅是可以原谅的,因为那是前进中的浅。

11.请根据原文概括鲁迅与刘半农之间的关系由亲到疏的原因。

答:________________________________________________

【解析】此题考查的是提炼文中的关键信息的能力。提炼文中信息,应先找到信息所在区间,本题答案区间主要在倒数三、四段,然后再概括“由亲到疏”的原因,分条提炼即可。

答案(示例):(1)刘半农出国留学,“我”懒于通信,从此两人疏远起来。(2)鲁迅在《何典》序文中说了“老实话”,又在《语丝》上发表了指出刘半农错误的读者来信,使刘半农感到不快。(3)刘半农后来“据了要津”,也影响了两人的关系。(4)“五四”以后,刘半农思想发生变化,这是两人疏远的最根本的原因。

12.联系最后一段,谈谈你对“这憎恶是朋友的憎恶”一句的理解。

答:________________________________________________

【解析】此题考查的是对关键句中关键词的理解。首先,要理解“憎恶”的内容:是刘半农的近几年,而不是过去。近几年的刘半农和十年前的刘半农相比,变化是什么呢?其次,这“憎恶”的情感是“朋友的憎恶”而不是对“敌人的憎恶”,就暗含着有对朋友的希望、要求,是善意的关切。再次,“憎恶”的是现在,而不是过去,不能抹去他过去的战绩。做好此题的关键是以点代面,把这句话放在全段中去理解。

答案(示例):(1)“这憎恶”是鲁迅从朋友的立场出发所产生的一种情感,是他对刘半农关切的另一种表现形式。(2)鲁迅是站在“于中国更为有益”的高度来要求刘半农的,他认为刘半农应该始终做一个战士。(3)写“憎恶”刘半农的近几年,是为了肯定与突出他过去的战绩,以免“陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊”。