第15课 明朝的对外关系-课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

回顾所学,历史上对外交往有哪些重要的事件?

张骞出使西域

遣唐使来华

鉴真东渡

玄奘西行

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第15课 明朝的对外关系

学习目标

第一幕 威从海上来:郑和下西洋

掌握郑和下西洋的目的、时间、到达地区及意义等相关史实,认识郑和远航是世界航海史上的壮举。

第二幕 危从海上来:戚继光抗倭

知道戚继光抗倭(wō)的基本史实,正确评价戚继光,学习戚继光的爱国主义精神。

第三幕 辱从海上来:葡萄牙攫(jué)取在澳门的居住权

第一幕

威从海上来:郑和下西洋

自主学习

问题探究:郑和下西洋

2、何谓“西洋”?

4、郑和为何能“下西洋”?—条件

5、郑和“下西洋”的盛况如何?

6、郑和“下西洋”的影响如何?

3、郑和为何要“下西洋”?—目的

1、郑和是谁?

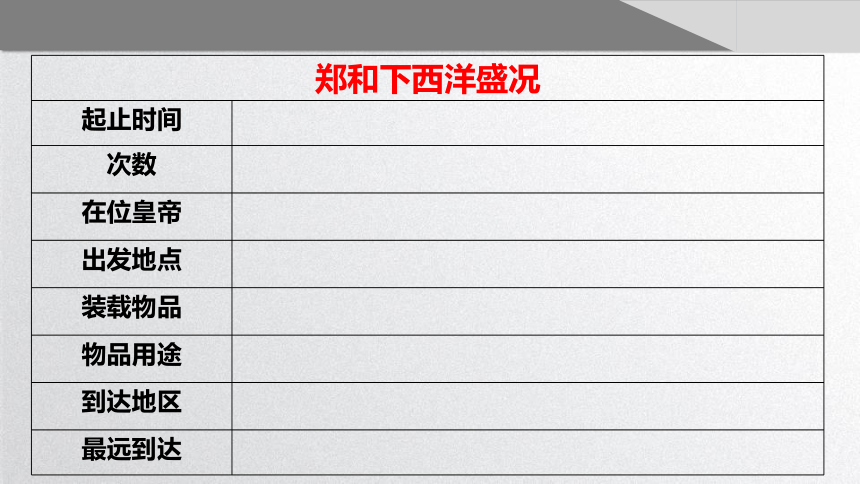

郑和下西洋盛况

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

自主学习

问题探究:郑和下西洋

2、何谓“西洋”?

4、郑和为何能“下西洋”?—条件

5、郑和“下西洋”的盛况如何?

6、郑和“下西洋”的影响如何?

3、郑和为何要“下西洋”?—目的

1、郑和是谁?

一、郑和下西洋

1、郑和其人

人物扫描

姓名:

生活时代:

籍贯:

民族:

宗教信仰:

职业:

原名马和,小名三宝,又作三保。

明朝前期

云南昆明

回族

伊斯兰教

太监、航海家

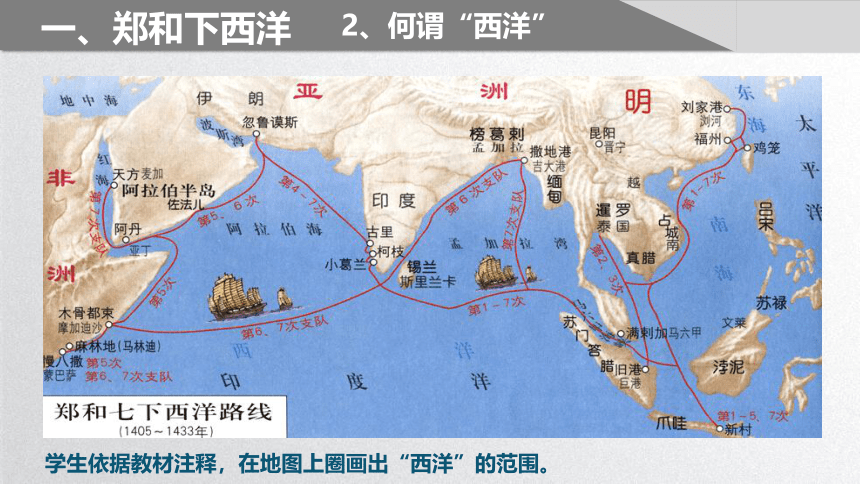

一、郑和下西洋

2、何谓“西洋”

学生依据教材注释,在地图上圈画出“西洋”的范围。

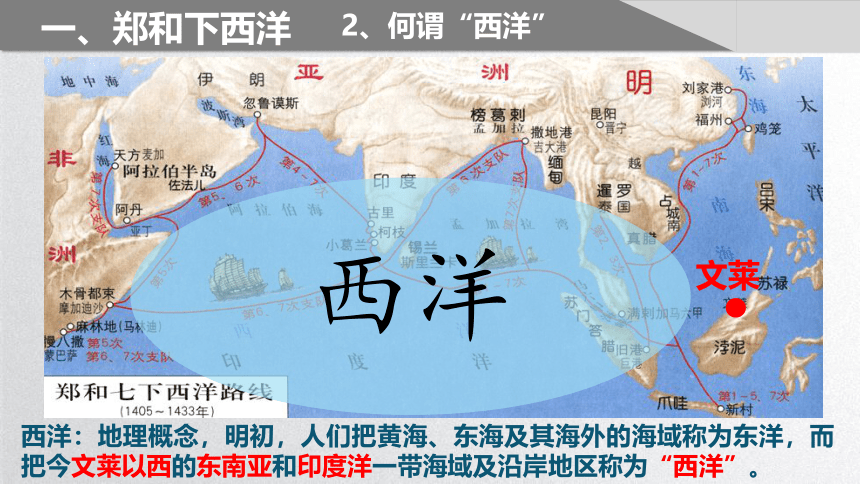

一、郑和下西洋

2、何谓“西洋”

西洋:地理概念,明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

西洋

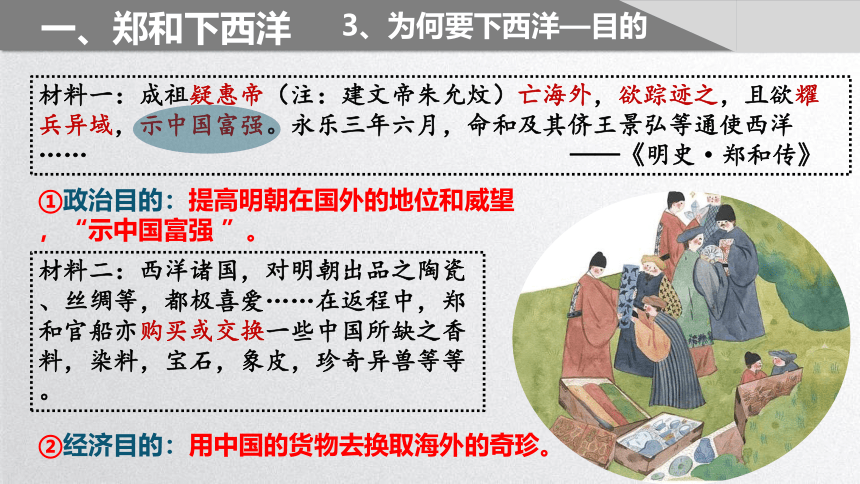

一、郑和下西洋

3、为何要下西洋—目的

材料一:成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋…… ——《明史·郑和传》

材料二:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮,珍奇异兽等等。

①政治目的:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强 ”。

②经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

一、郑和下西洋

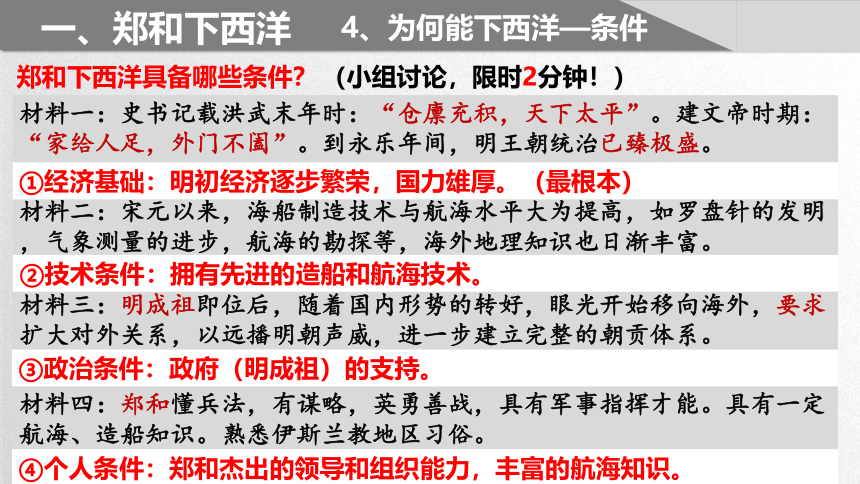

4、为何能下西洋—条件

郑和下西洋具备哪些条件?

(小组讨论,限时2分钟!)

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二:宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如罗盘针的发明,气象测量的进步,航海的勘探等,海外地理知识也日渐丰富。

材料三:明成祖即位后,随着国内形势的转好,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远播明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。

材料四:郑和懂兵法,有谋略,英勇善战,具有军事指挥才能。具有一定航海、造船知识。熟悉伊斯兰教地区习俗。

①经济基础:明初经济逐步繁荣,国力雄厚。(最根本)

②技术条件:拥有先进的造船和航海技术。

③政治条件:政府(明成祖)的支持。

④个人条件:郑和杰出的领导和组织能力,丰富的航海知识。

一、郑和下西洋

5、郑和下西洋的盛况

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

1405-1433年

七次

明成祖

刘家港

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

慷慨送礼(发展友好关系)、贸易

亚洲、非洲30多个国家和地区

刘家港

今柬埔寨

今越南

今马来西亚

今印度尼西亚

今斯里兰卡

今印度

今伊朗

今沙特阿拉伯

今索马里

今坦桑尼亚

今肯尼亚

今泰国

今孟加拉国和印度西孟加拉邦一带

非洲

亚洲

一、郑和下西洋

5、郑和下西洋的盛况

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

1405-1433年

七次

明成祖

刘家港

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

慷慨送礼(发展友好关系)、贸易

亚洲、非洲30多个国家和地区

非洲东海岸和红海沿岸

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

郑和下西洋与欧洲航海家比较

航海家 时间 次数 首航人数 船数 到达范围

郑和 1405-1433 7 27000多人 200多艘 亚非30多个国家和地区

哥伦布 1492-1504 4 90 17艘 美洲大陆

达伽马 1497-1498 3 160 4艘 绕过非洲好望角到达印度

比较结果

①郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

时间早

历时长

规模大

范围广

次数多

151.8米

24.5米

郑和宝船

哥伦布船舰

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

郑和下西洋与欧洲航海家比较

航海家 时间 次数 首航人数 船数 到达范围

郑和 1405-1433 7 27000多人 200多艘 亚非30多个国家和地区

哥伦布 1492-1504 4 90 17艘 美洲大陆

达伽马 1497-1498 3 160 4艘 绕过非洲好望角到达印度

比较结果

①郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

时间早

历时长

规模大

范围广

次数多

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

根据图片和材料思考,中西方远航还有那些区别?

欧洲人到达美洲

印第安人:哥伦布把欧洲强盗带到了美洲,破坏我们的文化,掠夺我们的财富,他是一个恶魔。

(英)李约瑟:东方的航海家……从不威胁他人的生存……他们全副武装,却从不征服异族……

殖民者 掠夺者

和平的使者 贸易的伙伴

②增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

泰国 三宝塔寺

印度尼西亚 三宝庙

马来西亚 三宝庙

郑和到达西洋各国

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

郑和作为世界上第一个洲际航海家,作为人类征服海洋的先驱,他揭开了世界航运史从大陆转向海洋的序幕,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网。

——陈佛松《世界文化史》

③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史·郑和传》

消极:七次大规模远航和馈赠性贸易,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向开放,走向富强。

开放

封闭

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

一、郑和下西洋

目的:

时间:

条件:

航线:

特点:

意义:

①提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”。

②用中国的货物去换取海外的奇珍。

1405—1433年(明成祖),7次

经济逐步繁荣,国力雄厚;造船和航海技术的进步等

从刘家港出发,到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

时间早、次数多、规模大。

①地位:是世界航海史上的空前壮举;②增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

知识归纳

1、“(他)把明朝的铁锚抛扎在诸洋沿岸的港湾,奉行‘以德睦邻’政策,肩负‘与天下共享太平之福’的重任”。“他”的事迹是( )

A.出使西域 B.西游天竺

C.东渡日本 D.七下西洋

2、下列关于“郑和下西洋”史实的陈述中,哪一选项是正确的( )

①目的是为了提高明朝在国外的地位和威望 ②郑和的船队最远到达地中海沿岸和欧洲西海岸 ③明成祖称帝后,派郑和率领船队出使西洋 ④从1405年到1433年,先后七次下“西洋” ⑤增进了中国与世界的相互了解和友好往来

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.③④⑤

课堂检测

D

B

第二幕

危从海上来:戚继光抗倭

思考:画中百姓为何而逃?

画面描绘了明代民众逃难的情景

二、戚继光抗倭

1、背景

①倭寇:中国古代称日本为倭国。元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

②倭患:倭寇所到之处,杀居民劫财货,无恶不作,沿海 各地遭到重大破坏,这一现象时称 “倭患”。

材料一: 日本战国时代,大致对应中国的明朝中期,是一个动荡的时期,国家分裂,诸侯争霸,老百姓民不聊生。

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,……所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。

——《浅析明朝倭寇问题》

③倭患严重原因:

日本国内社会动荡加剧;

明朝国力减弱,海防松弛。

二、戚继光抗倭

2、过程

在东南倭寇最猖獗的时候,明王朝派年轻将领戚继光到东南沿海抗倭。

戚继光(1528年-1588年)

封侯非我意,但愿海波平。 ——戚继光

明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

不追求个人名利,以国家和民族安危为己任的爱国主义精神。

诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

不追求个人名利,以国家和民族安危为己任的爱国主义精神。

诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

二、戚继光抗倭

2、过程

(1)整顿军队

①目的:

②举措:

③结果:

戚家军

冷兵器时代的无敌阵型

鸳鸯阵

相关史事: 戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

提高军队战斗力,彻底打败倭寇。

大力整顿军队,招募农民和矿工,进行严格训练,操练新阵法。

他统领的军队,由于训练有素,纪律严明,能征善战,被人们誉为“戚家军”。

二、戚继光抗倭

2、过程

(2)抗倭

台州九战九捷

福建

广东

①1561年,戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。

②又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇。使东南沿海的倭患基本解除,抗倭取得胜利。

二、戚继光抗倭

3、胜利原因

材料一:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。 ——《倭变事略》

材料二:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。 ——《倭变事略》

结合材料,分析戚继光抗倭取得胜利的原因。

材料三:继光至浙时,见卫所军不习战,而金华、义乌俗称剽悍,请召募三千人,教以击刺法,长短兵迭用,由是继光一军特精。又以南方多薮泽,不利驰逐,乃因地形制阵法,审步伐便利,一切战舰、火器、兵械,精求而更置之。“戚家军”名闻天下。

——《明史·戚继光传》

①抗倭的正义性

②

③

④戚继光杰出的军事指挥才能。

二、戚继光抗倭

4、战争性质及评价戚继光

①戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争。

②他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

小提示:民族英雄是指维护国家领土、领海、领空主权完整,保障国家安全,维护人民利益及民族尊严,在历次反侵略战争中,献出宝贵生命和作出杰出贡献的仁人志士。

第三幕

辱从海上来:葡萄牙攫取在澳门的居住权

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

你可知“ma-cau”不是我真姓,我离开你太久了,母亲!但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂。那三百年来梦寐不忘的生母啊,请叫儿的乳名,叫我一声澳门!母亲!母亲!我要回来,母亲!

16-17世纪,欧洲开始飞速发展,开启近代化进程。

请回答:“MACAU”是谁?母亲又是指谁?她是哪年被哪国占领的?

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

明政府在澳门设置守澳官,驻扎军队,对澳门实施全面管理。

1573年,从明朝手中获得了在澳门的租借居住权,但澳门主权仍属于中国。

1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

1887年12月1日,葡萄牙与清朝政府签订条约,占领澳门并将此辟为殖民地。

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

课堂小结

明朝的对外关系

友好交往——郑和下西洋

战争冲突

戚继光抗倭

葡萄牙攫取澳门的居住权

国力强盛

国力衰弱

①综合国力是影响外交的决定性因素,所以要增强综合国力;

②要重视国防建设,加强海防,建设海军。

③开放宽容使文明繁荣,封闭保守使文明衰落;

④要坚持双向交流,共同发展。

回顾所学,历史上对外交往有哪些重要的事件?

张骞出使西域

遣唐使来华

鉴真东渡

玄奘西行

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第15课 明朝的对外关系

学习目标

第一幕 威从海上来:郑和下西洋

掌握郑和下西洋的目的、时间、到达地区及意义等相关史实,认识郑和远航是世界航海史上的壮举。

第二幕 危从海上来:戚继光抗倭

知道戚继光抗倭(wō)的基本史实,正确评价戚继光,学习戚继光的爱国主义精神。

第三幕 辱从海上来:葡萄牙攫(jué)取在澳门的居住权

第一幕

威从海上来:郑和下西洋

自主学习

问题探究:郑和下西洋

2、何谓“西洋”?

4、郑和为何能“下西洋”?—条件

5、郑和“下西洋”的盛况如何?

6、郑和“下西洋”的影响如何?

3、郑和为何要“下西洋”?—目的

1、郑和是谁?

郑和下西洋盛况

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

自主学习

问题探究:郑和下西洋

2、何谓“西洋”?

4、郑和为何能“下西洋”?—条件

5、郑和“下西洋”的盛况如何?

6、郑和“下西洋”的影响如何?

3、郑和为何要“下西洋”?—目的

1、郑和是谁?

一、郑和下西洋

1、郑和其人

人物扫描

姓名:

生活时代:

籍贯:

民族:

宗教信仰:

职业:

原名马和,小名三宝,又作三保。

明朝前期

云南昆明

回族

伊斯兰教

太监、航海家

一、郑和下西洋

2、何谓“西洋”

学生依据教材注释,在地图上圈画出“西洋”的范围。

一、郑和下西洋

2、何谓“西洋”

西洋:地理概念,明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

西洋

一、郑和下西洋

3、为何要下西洋—目的

材料一:成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋…… ——《明史·郑和传》

材料二:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮,珍奇异兽等等。

①政治目的:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强 ”。

②经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

一、郑和下西洋

4、为何能下西洋—条件

郑和下西洋具备哪些条件?

(小组讨论,限时2分钟!)

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二:宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如罗盘针的发明,气象测量的进步,航海的勘探等,海外地理知识也日渐丰富。

材料三:明成祖即位后,随着国内形势的转好,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远播明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。

材料四:郑和懂兵法,有谋略,英勇善战,具有军事指挥才能。具有一定航海、造船知识。熟悉伊斯兰教地区习俗。

①经济基础:明初经济逐步繁荣,国力雄厚。(最根本)

②技术条件:拥有先进的造船和航海技术。

③政治条件:政府(明成祖)的支持。

④个人条件:郑和杰出的领导和组织能力,丰富的航海知识。

一、郑和下西洋

5、郑和下西洋的盛况

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

1405-1433年

七次

明成祖

刘家港

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

慷慨送礼(发展友好关系)、贸易

亚洲、非洲30多个国家和地区

刘家港

今柬埔寨

今越南

今马来西亚

今印度尼西亚

今斯里兰卡

今印度

今伊朗

今沙特阿拉伯

今索马里

今坦桑尼亚

今肯尼亚

今泰国

今孟加拉国和印度西孟加拉邦一带

非洲

亚洲

一、郑和下西洋

5、郑和下西洋的盛况

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

1405-1433年

七次

明成祖

刘家港

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

慷慨送礼(发展友好关系)、贸易

亚洲、非洲30多个国家和地区

非洲东海岸和红海沿岸

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

郑和下西洋与欧洲航海家比较

航海家 时间 次数 首航人数 船数 到达范围

郑和 1405-1433 7 27000多人 200多艘 亚非30多个国家和地区

哥伦布 1492-1504 4 90 17艘 美洲大陆

达伽马 1497-1498 3 160 4艘 绕过非洲好望角到达印度

比较结果

①郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

时间早

历时长

规模大

范围广

次数多

151.8米

24.5米

郑和宝船

哥伦布船舰

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

郑和下西洋与欧洲航海家比较

航海家 时间 次数 首航人数 船数 到达范围

郑和 1405-1433 7 27000多人 200多艘 亚非30多个国家和地区

哥伦布 1492-1504 4 90 17艘 美洲大陆

达伽马 1497-1498 3 160 4艘 绕过非洲好望角到达印度

比较结果

①郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

时间早

历时长

规模大

范围广

次数多

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

根据图片和材料思考,中西方远航还有那些区别?

欧洲人到达美洲

印第安人:哥伦布把欧洲强盗带到了美洲,破坏我们的文化,掠夺我们的财富,他是一个恶魔。

(英)李约瑟:东方的航海家……从不威胁他人的生存……他们全副武装,却从不征服异族……

殖民者 掠夺者

和平的使者 贸易的伙伴

②增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

泰国 三宝塔寺

印度尼西亚 三宝庙

马来西亚 三宝庙

郑和到达西洋各国

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

郑和作为世界上第一个洲际航海家,作为人类征服海洋的先驱,他揭开了世界航运史从大陆转向海洋的序幕,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网。

——陈佛松《世界文化史》

③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史·郑和传》

消极:七次大规模远航和馈赠性贸易,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向开放,走向富强。

开放

封闭

一、郑和下西洋

6、郑和下西洋的影响

一、郑和下西洋

目的:

时间:

条件:

航线:

特点:

意义:

①提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”。

②用中国的货物去换取海外的奇珍。

1405—1433年(明成祖),7次

经济逐步繁荣,国力雄厚;造船和航海技术的进步等

从刘家港出发,到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

时间早、次数多、规模大。

①地位:是世界航海史上的空前壮举;②增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

知识归纳

1、“(他)把明朝的铁锚抛扎在诸洋沿岸的港湾,奉行‘以德睦邻’政策,肩负‘与天下共享太平之福’的重任”。“他”的事迹是( )

A.出使西域 B.西游天竺

C.东渡日本 D.七下西洋

2、下列关于“郑和下西洋”史实的陈述中,哪一选项是正确的( )

①目的是为了提高明朝在国外的地位和威望 ②郑和的船队最远到达地中海沿岸和欧洲西海岸 ③明成祖称帝后,派郑和率领船队出使西洋 ④从1405年到1433年,先后七次下“西洋” ⑤增进了中国与世界的相互了解和友好往来

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.③④⑤

课堂检测

D

B

第二幕

危从海上来:戚继光抗倭

思考:画中百姓为何而逃?

画面描绘了明代民众逃难的情景

二、戚继光抗倭

1、背景

①倭寇:中国古代称日本为倭国。元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

②倭患:倭寇所到之处,杀居民劫财货,无恶不作,沿海 各地遭到重大破坏,这一现象时称 “倭患”。

材料一: 日本战国时代,大致对应中国的明朝中期,是一个动荡的时期,国家分裂,诸侯争霸,老百姓民不聊生。

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,……所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。

——《浅析明朝倭寇问题》

③倭患严重原因:

日本国内社会动荡加剧;

明朝国力减弱,海防松弛。

二、戚继光抗倭

2、过程

在东南倭寇最猖獗的时候,明王朝派年轻将领戚继光到东南沿海抗倭。

戚继光(1528年-1588年)

封侯非我意,但愿海波平。 ——戚继光

明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

不追求个人名利,以国家和民族安危为己任的爱国主义精神。

诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

不追求个人名利,以国家和民族安危为己任的爱国主义精神。

诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

二、戚继光抗倭

2、过程

(1)整顿军队

①目的:

②举措:

③结果:

戚家军

冷兵器时代的无敌阵型

鸳鸯阵

相关史事: 戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

提高军队战斗力,彻底打败倭寇。

大力整顿军队,招募农民和矿工,进行严格训练,操练新阵法。

他统领的军队,由于训练有素,纪律严明,能征善战,被人们誉为“戚家军”。

二、戚继光抗倭

2、过程

(2)抗倭

台州九战九捷

福建

广东

①1561年,戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。

②又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇。使东南沿海的倭患基本解除,抗倭取得胜利。

二、戚继光抗倭

3、胜利原因

材料一:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。 ——《倭变事略》

材料二:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。 ——《倭变事略》

结合材料,分析戚继光抗倭取得胜利的原因。

材料三:继光至浙时,见卫所军不习战,而金华、义乌俗称剽悍,请召募三千人,教以击刺法,长短兵迭用,由是继光一军特精。又以南方多薮泽,不利驰逐,乃因地形制阵法,审步伐便利,一切战舰、火器、兵械,精求而更置之。“戚家军”名闻天下。

——《明史·戚继光传》

①抗倭的正义性

②

③

④戚继光杰出的军事指挥才能。

二、戚继光抗倭

4、战争性质及评价戚继光

①戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争。

②他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

小提示:民族英雄是指维护国家领土、领海、领空主权完整,保障国家安全,维护人民利益及民族尊严,在历次反侵略战争中,献出宝贵生命和作出杰出贡献的仁人志士。

第三幕

辱从海上来:葡萄牙攫取在澳门的居住权

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

你可知“ma-cau”不是我真姓,我离开你太久了,母亲!但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂。那三百年来梦寐不忘的生母啊,请叫儿的乳名,叫我一声澳门!母亲!母亲!我要回来,母亲!

16-17世纪,欧洲开始飞速发展,开启近代化进程。

请回答:“MACAU”是谁?母亲又是指谁?她是哪年被哪国占领的?

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

明政府在澳门设置守澳官,驻扎军队,对澳门实施全面管理。

1573年,从明朝手中获得了在澳门的租借居住权,但澳门主权仍属于中国。

1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

1887年12月1日,葡萄牙与清朝政府签订条约,占领澳门并将此辟为殖民地。

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

课堂小结

明朝的对外关系

友好交往——郑和下西洋

战争冲突

戚继光抗倭

葡萄牙攫取澳门的居住权

国力强盛

国力衰弱

①综合国力是影响外交的决定性因素,所以要增强综合国力;

②要重视国防建设,加强海防,建设海军。

③开放宽容使文明繁荣,封闭保守使文明衰落;

④要坚持双向交流,共同发展。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源