第18课 科技文化成就 课件

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第18课

科技文化成就

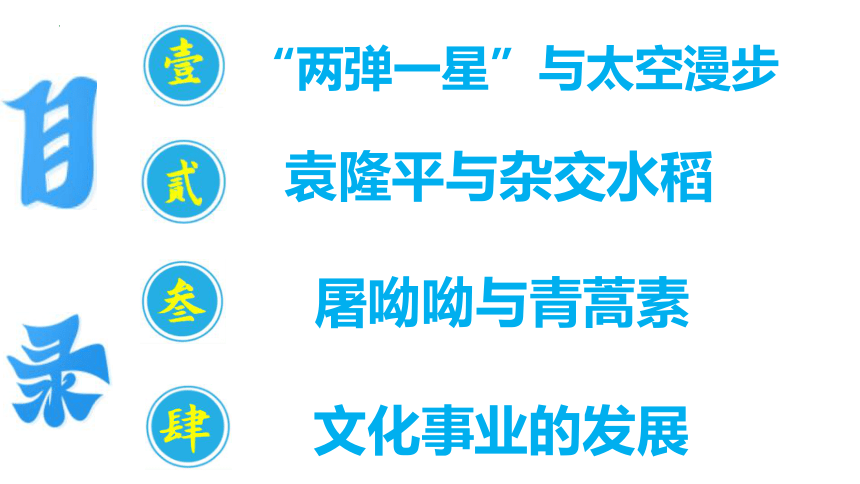

“两弹一星”与太空漫步

袁隆平与杂交水稻

屠呦呦与青蒿素

文化事业的发展

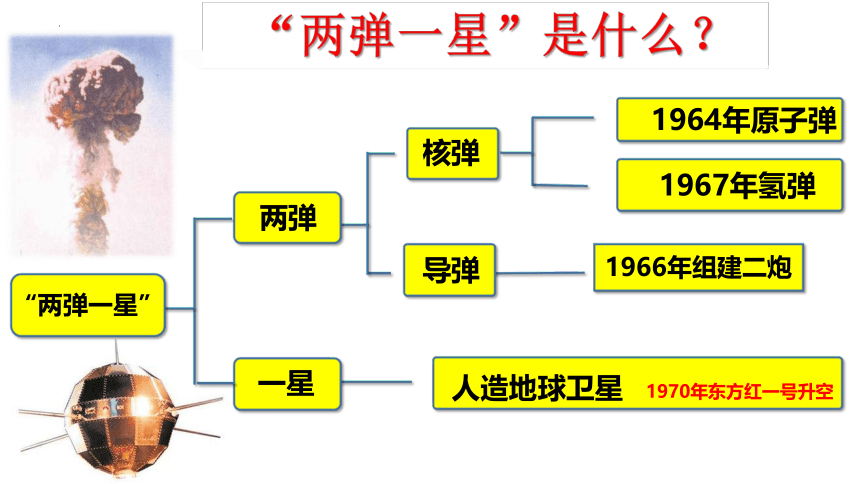

“两弹一星”是什么?

1966年组建二炮

“两弹一星”

两弹

一星

人造地球卫星

核弹

导弹

1964年原子弹

1967年氢弹

1970年东方红一号升空

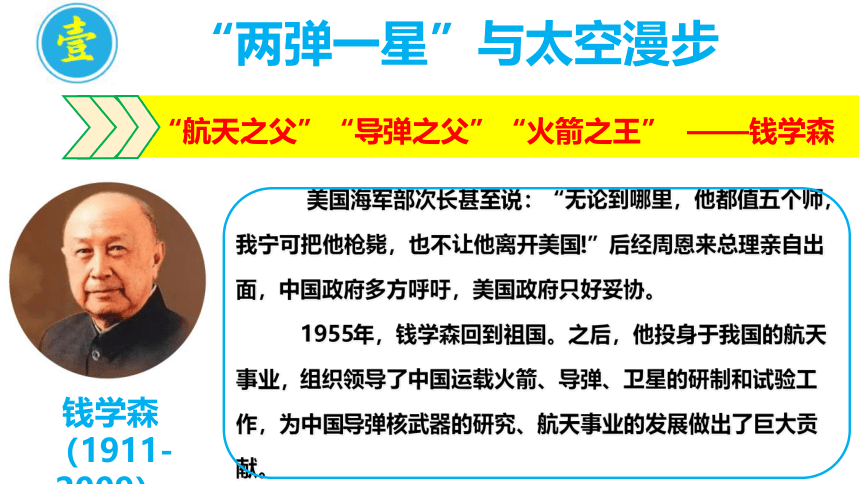

“航天之父”“导弹之父”“火箭之王” ——钱学森

美国海军部次长甚至说:“无论到哪里,他都值五个师,我宁可把他枪毙,也不让他离开美国!”后经周恩来总理亲自出面,中国政府多方呼吁,美国政府只好妥协。

1955年,钱学森回到祖国。之后,他投身于我国的航天事业,组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国导弹核武器的研究、航天事业的发展做出了巨大贡献。

钱学森(1911-2009)

“两弹一星”与太空漫步

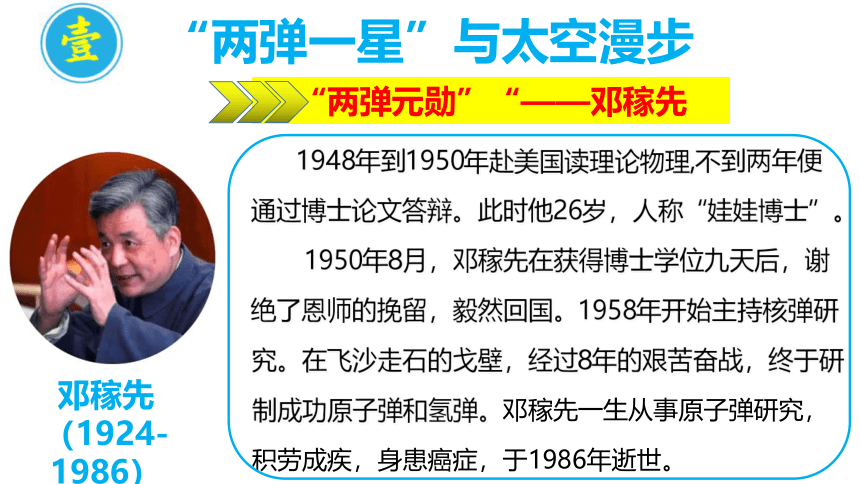

1948年到1950年赴美国读理论物理,不到两年便通过博士论文答辩。此时他26岁,人称“娃娃博士”。

1950年8月,邓稼先在获得博士学位九天后,谢绝了恩师的挽留,毅然回国。1958年开始主持核弹研究。在飞沙走石的戈壁,经过8年的艰苦奋战,终于研制成功原子弹和氢弹。邓稼先一生从事原子弹研究,积劳成疾,身患癌症,于1986年逝世。

“两弹元勋”“——邓稼先

邓稼先(1924-1986)

“两弹一星”与太空漫步

材料一:我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

材料二:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

材料三:中国发展核武器,不是由于中国相信核武器的万能,要使用核武器。恰恰相反,中国发展核武器,正是为了打破核大国的核垄断,要消灭核武器……

——《中华人民共和国政府声明》(1964年10月16日)

提升国防实力,维护国家安全

提升国力和国际地位

打破核垄断

为什么要发展两弹一星?

太空漫步

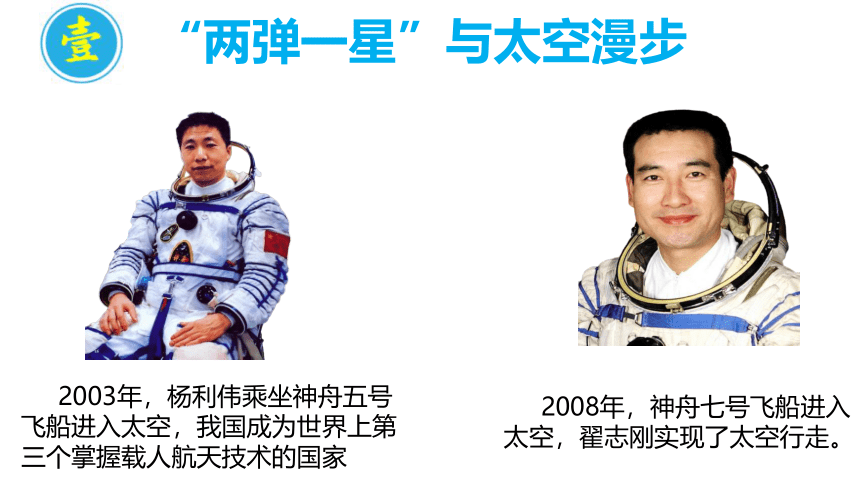

“两弹一星”与太空漫步

2003年,杨利伟乘坐神舟五号飞船进入太空,我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家

2008年,神舟七号飞船进入太空,翟志刚实现了太空行走。

“中国农民吃饭靠两平”?

1978年十一届三中全会

改革开放 家庭联产承包责任制

1973年,袁隆平

培育出籼型杂交水稻

袁隆平与杂交水稻

2.4亿

我国杂交水稻年种植面积超过2.4亿亩,占水稻种植面积的57%,产量占水稻总产量的65%。

8千万

种植杂交水稻年增长的大米,

可为中国多养活8千万人口。

解决中国人的吃饭问题

保障中国的粮食安全

袁隆平与杂交水稻

袁隆平与杂交水稻

14000

我国已为80多个发展中国家培训了超过14000名杂交水稻专业技术人员。

800万

杂交水稻已在亚洲、美洲、非洲的印度、美国、巴西、马达加斯加等国大面积种植超过8百万公顷,平均每公顷产量比当地优良品种高2吨。

有助于解决世界性饥饿问题

1981年,获得我国第一个特等发明奖

2001年获得首届最高科学技术奖

2014年获得国家科技进步特等奖

2019年获得“共和国勋章”

袁隆平还相继获得联合国教科文组织“科学奖”,美国“世界粮食奖”,以色列“沃尔夫奖”等67项国内国际大奖。

传承袁隆平精神

“我成功的秘诀:知识、汗水、灵感、机遇。”

“科学研究要敢于探索,勇于创新。”

“不爱国就不能成为科学家。”

“发展杂交水稻,造福世界人民。”

屠呦呦与青蒿素

1930年底,屠呦呦出生在浙江宁波。“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,屠呦呦的名字源于《诗经》。据考证,诗句中的“蒿”即为青蒿。为她命名的父亲,未曾想到女儿会与青蒿结下不解之缘。

青年屠呦呦

每年全球有 5 亿人感染疟疾,其中有 100 万不幸死亡。全球97个国家与地 区的33亿人口仍在遭遇疟疾的威胁,其中12亿人生活在高危 区域,这些 区域的患病率有可能高于1/1000。90%的疟疾死亡病例发生在重灾区非洲70%的非洲疟疾患者应用青蒿素复方药物治疗。

疟疾是威胁人类生命的一大顽敌,与艾滋病和癌症一起,被世界卫生组织列为世界三大死亡疾病之一。

屠呦呦与青蒿素

2008年全球疟疾感染者分布图

屠呦呦与青蒿素

据中国中医科学院资料记载,当时中医研究院是“文革”重灾区,科研工作全面停顿。屠呦呦从本草研究入手,不厌其烦地收集、整理了包括内服、外用,植物、动物、矿物药在内的2000多个方药,又精选编辑了含640个方药的《抗疟方药集》后进行实验。但之后因种种原因,“中草药抗疟”工作难以继续开展。直到1971年,抗疟队伍再次在广州召开专业会议,周恩来总理对此作了重要指示,屠呦呦重新挑起重担,重新建立课题组。

由于丈夫被下放到在云南的“五七干校”,家里孩子小无人照看。为了不影响工作,干脆把孩子送回了老家。屠呦呦说,“在那个时候,绝对是事业第一,生活要给事业让路的。”在经历了190次失败的煎熬后,1971年10月4日,编号为第191号的乙醚中性提取物出现了令人振奋的结果——其对疟原虫的抑制率达到100%。

成功因素?

国家扶持;

屠呦呦个人品质;

中医科学院院长张伯礼院士所说:“‘523’项目集全国精英之力,那是一种建立在团队精神之上的、永远不会过时的中国特色研究模式。”

团队合作

屠呦呦与青蒿素

成功因素?

材料一:屠呦呦:“ 在青蒿素发现的过程中,古代

文献在研究的最关键时刻给予我灵感。”

材料二:晋代葛洪《肘后备急方》:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”。

中西融合让传统医学汲取营养并绽放光彩

材料三: 1971 年下半年,屠呦呦提出用乙醚提取青蒿素(乙醚的沸点为 34.6 度),提取物抗疟作用率达 95% 到 100%。

在疟疾重灾区非洲,青蒿素已经拯救了上百万生命。根据世卫组织的统计数据,自2000年起,撒哈拉以南非洲地区约2.4亿人口受益于青蒿素联合疗法,约150万人因该疗法避免了疟疾导致的死亡。目前使用青蒿素的国家超过 30 个。

2015年10月屠呦呦获得

诺贝尔生理学或医学奖

屠呦呦与青蒿素

屠呦呦经典语录

“国家需要就必须持之以恒的把它做出来,应该有这种信念和信心,其中过程确实是非常曲折。”

“真正的坚韧,应该是哭的时候要彻底,笑的时候要开怀,说的时候要淋漓尽致,做的时候不要犹豫。”

“青蒿素是传统中医给世界的一份礼物!”

“梦想很轻,却因此拥有飞向蓝天的力量。”

文化事业的发展

现在春天来了嘛,一百种花都让他开放......这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,二千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。在《中华人民共和国宪法》(允许)范围之内,各种学术思想,正确的,错误的,让他们去说,不去干涉他们......这一派,那一派,让他们去说,在刊物上、报纸上可以说各种意见。

——1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议第七次会议上正式提出实行“双百”方针

在艺术问题上,允许“百花齐放”

在学术问题上,提倡“百家争鸣”

电影《英雄儿女》 电影《林则徐》 大型音乐舞蹈史诗《东方红》

长篇小说《红岩》 《青春之歌》 话剧《茶馆》

社会主义革命与建设时期的文学成就

改革开放新时期的文学成就

2012年莫言获得

诺贝尔文学奖

舞台剧

《丝路花雨》

长篇小说

《平凡的世界》

报告文学

《哥德巴赫猜想》

《大决战》

科技文化

农业

屠呦呦:青蒿素

1964年原子弹

1967年氢弹

1970年东方红一号

“两弹一星”

医学

1973年袁隆平杂交水稻

文学

莫言:诺贝尔文学奖

1.新中国成立以来我国科学技术成就取得的先后顺序是

①第一颗人造卫星发射成功

②第一颗氢弹爆炸成功

③第一颗原子弹爆炸成功

④第一艘无人飞船发射成功

A.①②③④ B.③①②④ C.③②①④ D.③④②①

2.一个国家获得诺贝尔奖的人数,一定程度上反映了这个国家的科研水平、教育水平等硬实力。中国获得诺贝尔奖的有

①袁隆平 ②莫言 ③屠呦呦 ④邓稼先

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

C

C

3. 20世纪70年代,体现出中国科研人员传承创新、团结协作、艰苦奋斗、勇攀高峰的精神风貌,为人类生命健康事业作出突出贡献的是

A.钱学森组织研制人造卫星 B.袁隆平培育出籼型杂交水稻

C.焦裕禄治理河南省兰考县 D.屠呦呦领导团队发现青蒿素

D

4.在中华人民共和国历史上,首先打破帝国主义核垄断的科技成果是A.第一颗原子弹爆炸成功

B.装有核弹头的地地导弹实现爆炸

C.成功研制出第一艘核潜艇

D.中国战略导弹部队装备洲际导弹核武器

A

5. 1956年,文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。代表作有长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》等。这种现象主要得益于

A、科教兴国战略的实施

B、“双百方针”的贯彻

C、“大跃进运动”兴起

D、社会主义制度的建立

B

第18课

科技文化成就

“两弹一星”与太空漫步

袁隆平与杂交水稻

屠呦呦与青蒿素

文化事业的发展

“两弹一星”是什么?

1966年组建二炮

“两弹一星”

两弹

一星

人造地球卫星

核弹

导弹

1964年原子弹

1967年氢弹

1970年东方红一号升空

“航天之父”“导弹之父”“火箭之王” ——钱学森

美国海军部次长甚至说:“无论到哪里,他都值五个师,我宁可把他枪毙,也不让他离开美国!”后经周恩来总理亲自出面,中国政府多方呼吁,美国政府只好妥协。

1955年,钱学森回到祖国。之后,他投身于我国的航天事业,组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国导弹核武器的研究、航天事业的发展做出了巨大贡献。

钱学森(1911-2009)

“两弹一星”与太空漫步

1948年到1950年赴美国读理论物理,不到两年便通过博士论文答辩。此时他26岁,人称“娃娃博士”。

1950年8月,邓稼先在获得博士学位九天后,谢绝了恩师的挽留,毅然回国。1958年开始主持核弹研究。在飞沙走石的戈壁,经过8年的艰苦奋战,终于研制成功原子弹和氢弹。邓稼先一生从事原子弹研究,积劳成疾,身患癌症,于1986年逝世。

“两弹元勋”“——邓稼先

邓稼先(1924-1986)

“两弹一星”与太空漫步

材料一:我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

材料二:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

材料三:中国发展核武器,不是由于中国相信核武器的万能,要使用核武器。恰恰相反,中国发展核武器,正是为了打破核大国的核垄断,要消灭核武器……

——《中华人民共和国政府声明》(1964年10月16日)

提升国防实力,维护国家安全

提升国力和国际地位

打破核垄断

为什么要发展两弹一星?

太空漫步

“两弹一星”与太空漫步

2003年,杨利伟乘坐神舟五号飞船进入太空,我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家

2008年,神舟七号飞船进入太空,翟志刚实现了太空行走。

“中国农民吃饭靠两平”?

1978年十一届三中全会

改革开放 家庭联产承包责任制

1973年,袁隆平

培育出籼型杂交水稻

袁隆平与杂交水稻

2.4亿

我国杂交水稻年种植面积超过2.4亿亩,占水稻种植面积的57%,产量占水稻总产量的65%。

8千万

种植杂交水稻年增长的大米,

可为中国多养活8千万人口。

解决中国人的吃饭问题

保障中国的粮食安全

袁隆平与杂交水稻

袁隆平与杂交水稻

14000

我国已为80多个发展中国家培训了超过14000名杂交水稻专业技术人员。

800万

杂交水稻已在亚洲、美洲、非洲的印度、美国、巴西、马达加斯加等国大面积种植超过8百万公顷,平均每公顷产量比当地优良品种高2吨。

有助于解决世界性饥饿问题

1981年,获得我国第一个特等发明奖

2001年获得首届最高科学技术奖

2014年获得国家科技进步特等奖

2019年获得“共和国勋章”

袁隆平还相继获得联合国教科文组织“科学奖”,美国“世界粮食奖”,以色列“沃尔夫奖”等67项国内国际大奖。

传承袁隆平精神

“我成功的秘诀:知识、汗水、灵感、机遇。”

“科学研究要敢于探索,勇于创新。”

“不爱国就不能成为科学家。”

“发展杂交水稻,造福世界人民。”

屠呦呦与青蒿素

1930年底,屠呦呦出生在浙江宁波。“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,屠呦呦的名字源于《诗经》。据考证,诗句中的“蒿”即为青蒿。为她命名的父亲,未曾想到女儿会与青蒿结下不解之缘。

青年屠呦呦

每年全球有 5 亿人感染疟疾,其中有 100 万不幸死亡。全球97个国家与地 区的33亿人口仍在遭遇疟疾的威胁,其中12亿人生活在高危 区域,这些 区域的患病率有可能高于1/1000。90%的疟疾死亡病例发生在重灾区非洲70%的非洲疟疾患者应用青蒿素复方药物治疗。

疟疾是威胁人类生命的一大顽敌,与艾滋病和癌症一起,被世界卫生组织列为世界三大死亡疾病之一。

屠呦呦与青蒿素

2008年全球疟疾感染者分布图

屠呦呦与青蒿素

据中国中医科学院资料记载,当时中医研究院是“文革”重灾区,科研工作全面停顿。屠呦呦从本草研究入手,不厌其烦地收集、整理了包括内服、外用,植物、动物、矿物药在内的2000多个方药,又精选编辑了含640个方药的《抗疟方药集》后进行实验。但之后因种种原因,“中草药抗疟”工作难以继续开展。直到1971年,抗疟队伍再次在广州召开专业会议,周恩来总理对此作了重要指示,屠呦呦重新挑起重担,重新建立课题组。

由于丈夫被下放到在云南的“五七干校”,家里孩子小无人照看。为了不影响工作,干脆把孩子送回了老家。屠呦呦说,“在那个时候,绝对是事业第一,生活要给事业让路的。”在经历了190次失败的煎熬后,1971年10月4日,编号为第191号的乙醚中性提取物出现了令人振奋的结果——其对疟原虫的抑制率达到100%。

成功因素?

国家扶持;

屠呦呦个人品质;

中医科学院院长张伯礼院士所说:“‘523’项目集全国精英之力,那是一种建立在团队精神之上的、永远不会过时的中国特色研究模式。”

团队合作

屠呦呦与青蒿素

成功因素?

材料一:屠呦呦:“ 在青蒿素发现的过程中,古代

文献在研究的最关键时刻给予我灵感。”

材料二:晋代葛洪《肘后备急方》:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”。

中西融合让传统医学汲取营养并绽放光彩

材料三: 1971 年下半年,屠呦呦提出用乙醚提取青蒿素(乙醚的沸点为 34.6 度),提取物抗疟作用率达 95% 到 100%。

在疟疾重灾区非洲,青蒿素已经拯救了上百万生命。根据世卫组织的统计数据,自2000年起,撒哈拉以南非洲地区约2.4亿人口受益于青蒿素联合疗法,约150万人因该疗法避免了疟疾导致的死亡。目前使用青蒿素的国家超过 30 个。

2015年10月屠呦呦获得

诺贝尔生理学或医学奖

屠呦呦与青蒿素

屠呦呦经典语录

“国家需要就必须持之以恒的把它做出来,应该有这种信念和信心,其中过程确实是非常曲折。”

“真正的坚韧,应该是哭的时候要彻底,笑的时候要开怀,说的时候要淋漓尽致,做的时候不要犹豫。”

“青蒿素是传统中医给世界的一份礼物!”

“梦想很轻,却因此拥有飞向蓝天的力量。”

文化事业的发展

现在春天来了嘛,一百种花都让他开放......这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,二千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。在《中华人民共和国宪法》(允许)范围之内,各种学术思想,正确的,错误的,让他们去说,不去干涉他们......这一派,那一派,让他们去说,在刊物上、报纸上可以说各种意见。

——1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议第七次会议上正式提出实行“双百”方针

在艺术问题上,允许“百花齐放”

在学术问题上,提倡“百家争鸣”

电影《英雄儿女》 电影《林则徐》 大型音乐舞蹈史诗《东方红》

长篇小说《红岩》 《青春之歌》 话剧《茶馆》

社会主义革命与建设时期的文学成就

改革开放新时期的文学成就

2012年莫言获得

诺贝尔文学奖

舞台剧

《丝路花雨》

长篇小说

《平凡的世界》

报告文学

《哥德巴赫猜想》

《大决战》

科技文化

农业

屠呦呦:青蒿素

1964年原子弹

1967年氢弹

1970年东方红一号

“两弹一星”

医学

1973年袁隆平杂交水稻

文学

莫言:诺贝尔文学奖

1.新中国成立以来我国科学技术成就取得的先后顺序是

①第一颗人造卫星发射成功

②第一颗氢弹爆炸成功

③第一颗原子弹爆炸成功

④第一艘无人飞船发射成功

A.①②③④ B.③①②④ C.③②①④ D.③④②①

2.一个国家获得诺贝尔奖的人数,一定程度上反映了这个国家的科研水平、教育水平等硬实力。中国获得诺贝尔奖的有

①袁隆平 ②莫言 ③屠呦呦 ④邓稼先

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

C

C

3. 20世纪70年代,体现出中国科研人员传承创新、团结协作、艰苦奋斗、勇攀高峰的精神风貌,为人类生命健康事业作出突出贡献的是

A.钱学森组织研制人造卫星 B.袁隆平培育出籼型杂交水稻

C.焦裕禄治理河南省兰考县 D.屠呦呦领导团队发现青蒿素

D

4.在中华人民共和国历史上,首先打破帝国主义核垄断的科技成果是A.第一颗原子弹爆炸成功

B.装有核弹头的地地导弹实现爆炸

C.成功研制出第一艘核潜艇

D.中国战略导弹部队装备洲际导弹核武器

A

5. 1956年,文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。代表作有长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》等。这种现象主要得益于

A、科教兴国战略的实施

B、“双百方针”的贯彻

C、“大跃进运动”兴起

D、社会主义制度的建立

B

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化