期末总复习大串讲(类型知识整合) 2022-2023学年七年级历史下学期期中期末考点大串讲 课件

文档属性

| 名称 | 期末总复习大串讲(类型知识整合) 2022-2023学年七年级历史下学期期中期末考点大串讲 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

中物理

期末复习大串讲07

部编版 八年级历史(下)

期中期末备考复习

期末总复习(类型1--知识整合)

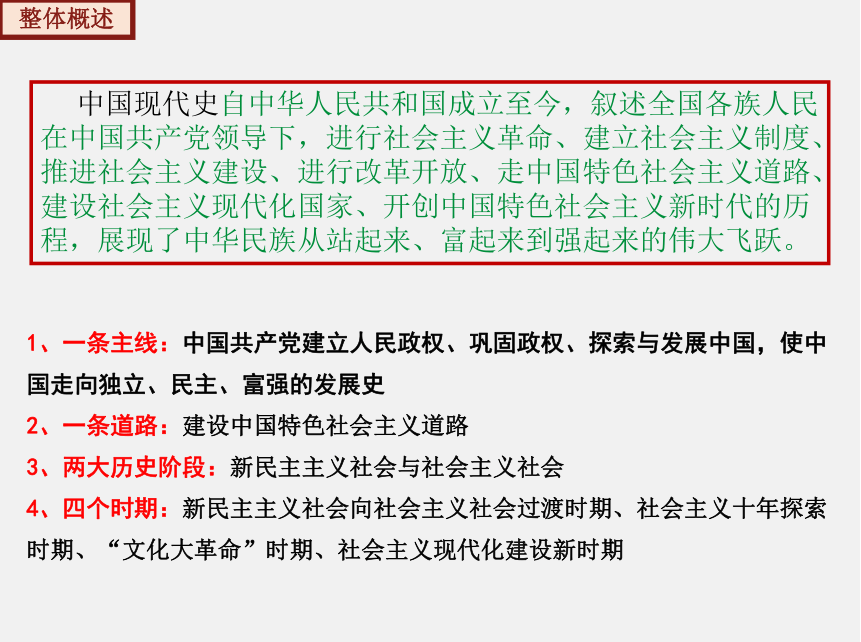

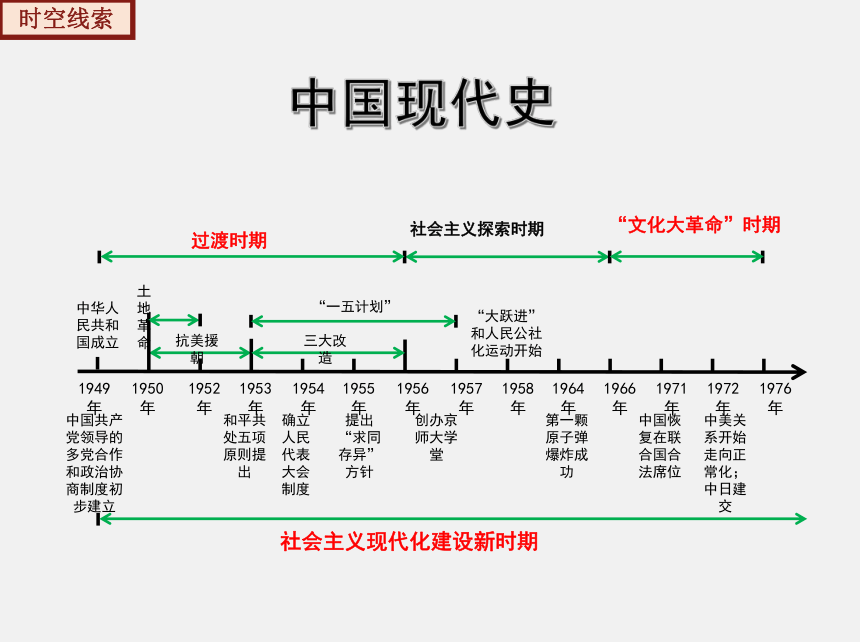

1、一条主线:中国共产党建立人民政权、巩固政权、探索与发展中国,使中国走向独立、民主、富强的发展史

2、一条道路:建设中国特色社会主义道路

3、两大历史阶段:新民主主义社会与社会主义社会

4、四个时期:新民主主义社会向社会主义社会过渡时期、社会主义十年探索时期、“文化大革命”时期、社会主义现代化建设新时期

整体概述

中国现代史自中华人民共和国成立至今,叙述全国各族人民在中国共产党领导下,进行社会主义革命、建立社会主义制度、推进社会主义建设、进行改革开放、走中国特色社会主义道路、建设社会主义现代化国家、开创中国特色社会主义新时代的历程,展现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

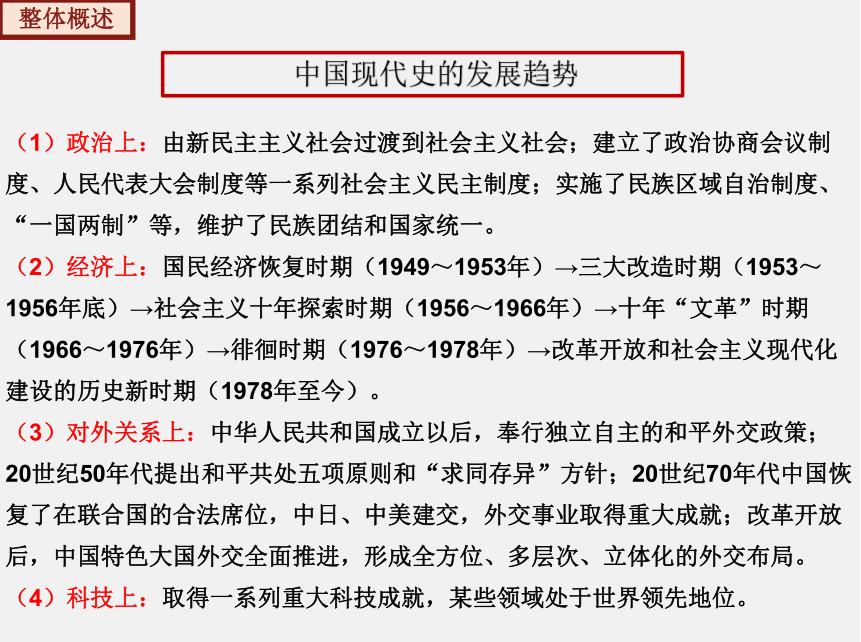

(1)政治上:由新民主主义社会过渡到社会主义社会;建立了政治协商会议制度、人民代表大会制度等一系列社会主义民主制度;实施了民族区域自治制度、“一国两制”等,维护了民族团结和国家统一。

(2)经济上:国民经济恢复时期(1949~1953年)→三大改造时期(1953~1956年底)→社会主义十年探索时期(1956~1966年)→十年“文革”时期(1966~1976年)→徘徊时期(1976~1978年)→改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期(1978年至今)。

(3)对外关系上:中华人民共和国成立以后,奉行独立自主的和平外交政策;20世纪50年代提出和平共处五项原则和“求同存异”方针;20世纪70年代中国恢复了在联合国的合法席位,中日、中美建交,外交事业取得重大成就;改革开放后,中国特色大国外交全面推进,形成全方位、多层次、立体化的外交布局。

(4)科技上:取得一系列重大科技成就,某些领域处于世界领先地位。

整体概述

中国现代史的发展趋势

中国现代史

1950年

1953年

1957年

1964年

1971年

1976年

1955年

中华人民共和国成立

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步建立

和平共处五项原则提出

创办京师大学堂

第一颗

原子弹

爆炸成功

1949年

1952年

1956年

1958年

1966年

1972年

1954年

抗美援朝

土地革命

三大改造

过渡时期

“大跃进”

和人民公社化运动开始

确立人民代表大会制度

提出“求同存异”方针

中国恢复在联合国合法席位

中美关系开始走向正常化;中日建交

社会主义探索时期

“文化大革命”时期

“一五计划”

社会主义现代化建设新时期

时空线索

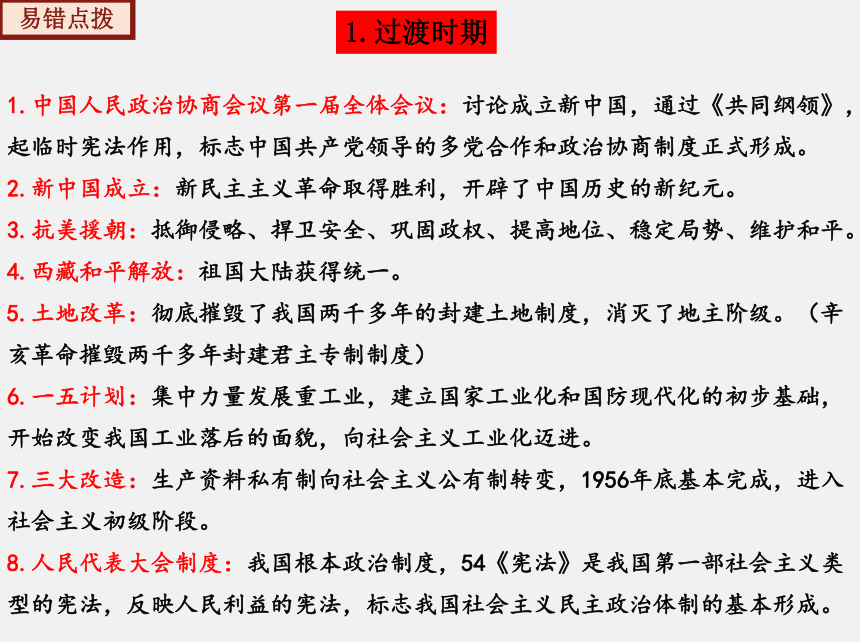

1.中国人民政治协商会议第一届全体会议:讨论成立新中国,通过《共同纲领》,起临时宪法作用,标志中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式形成。

2.新中国成立:新民主主义革命取得胜利,开辟了中国历史的新纪元。

3.抗美援朝:抵御侵略、捍卫安全、巩固政权、提高地位、稳定局势、维护和平。

4.西藏和平解放:祖国大陆获得统一。

5.土地改革:彻底摧毁了我国两千多年的封建土地制度,消灭了地主阶级。(辛亥革命摧毁两千多年封建君主专制制度)

6.一五计划:集中力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础,开始改变我国工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

7.三大改造:生产资料私有制向社会主义公有制转变,1956年底基本完成,进入社会主义初级阶段。

8.人民代表大会制度:我国根本政治制度,54《宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,反映人民利益的宪法,标志我国社会主义民主政治体制的基本形成。

易错点拨

1.过渡时期

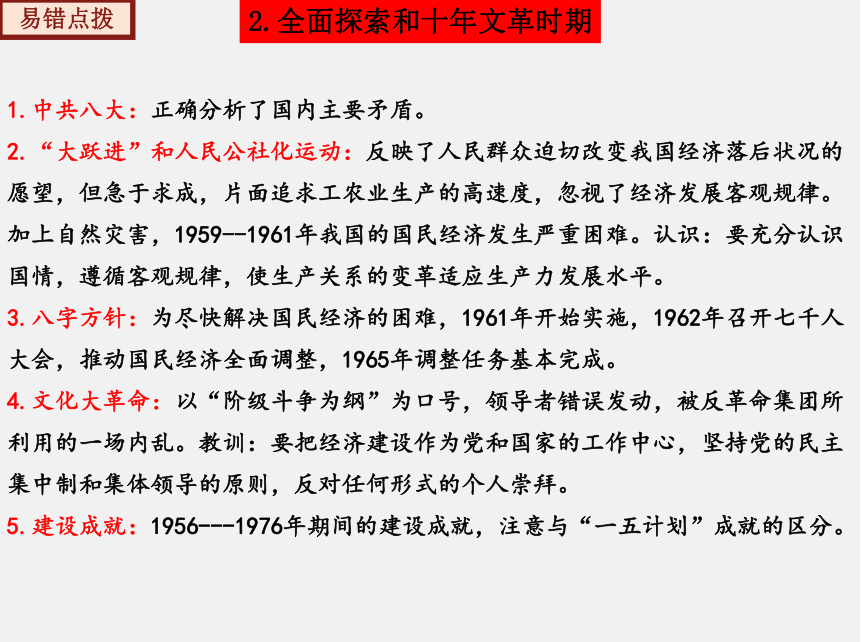

1.中共八大:正确分析了国内主要矛盾。

2.“大跃进”和人民公社化运动:反映了人民群众迫切改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,片面追求工农业生产的高速度,忽视了经济发展客观规律。加上自然灾害,1959--1961年我国的国民经济发生严重困难。认识:要充分认识国情,遵循客观规律,使生产关系的变革适应生产力发展水平。

3.八字方针:为尽快解决国民经济的困难,1961年开始实施,1962年召开七千人大会,推动国民经济全面调整,1965年调整任务基本完成。

4.文化大革命:以“阶级斗争为纲”为口号,领导者错误发动,被反革命集团所利用的一场内乱。教训:要把经济建设作为党和国家的工作中心,坚持党的民主集中制和集体领导的原则,反对任何形式的个人崇拜。

5.建设成就:1956---1976年期间的建设成就,注意与“一五计划”成就的区分。

易错点拨

2.全面探索和十年文革时期

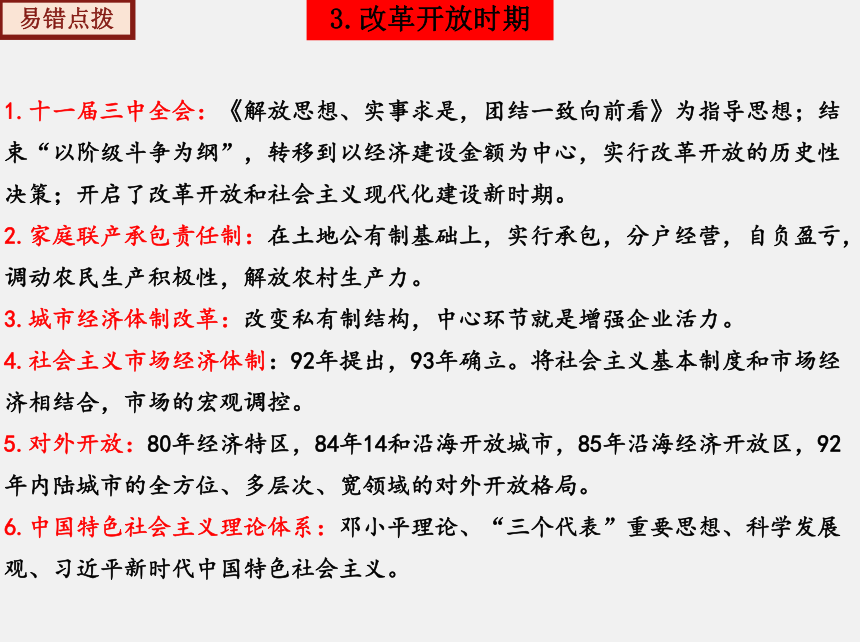

1.十一届三中全会:《解放思想、实事求是,团结一致向前看》为指导思想;结束“以阶级斗争为纲”,转移到以经济建设金额为中心,实行改革开放的历史性决策;开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

2.家庭联产承包责任制:在土地公有制基础上,实行承包,分户经营,自负盈亏,调动农民生产积极性,解放农村生产力。

3.城市经济体制改革:改变私有制结构,中心环节就是增强企业活力。

4.社会主义市场经济体制:92年提出,93年确立。将社会主义基本制度和市场经济相结合,市场的宏观调控。

5.对外开放:80年经济特区,84年14和沿海开放城市,85年沿海经济开放区,92年内陆城市的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

6.中国特色社会主义理论体系:邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义。

易错点拨

3.改革开放时期

1.农业政策的四次调整

线索一.经济方面

主题2-考点梳理

考点梳理

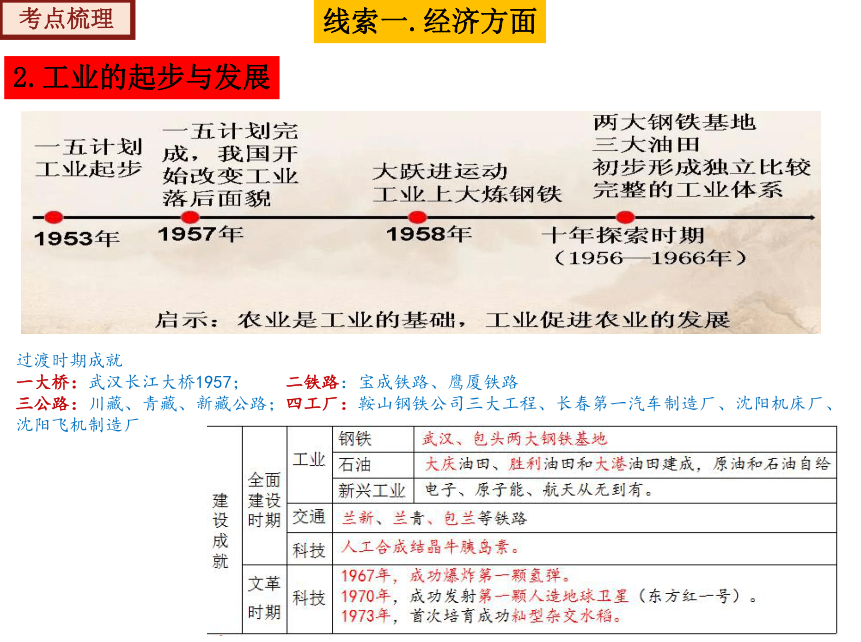

2.工业的起步与发展

线索一.经济方面

过渡时期成就

一大桥:武汉长江大桥1957; 二铁路:宝成铁路、鹰厦铁路

三公路:川藏、青藏、新藏公路;四工厂:鞍山钢铁公司三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂、沈阳飞机制造厂

考点梳理

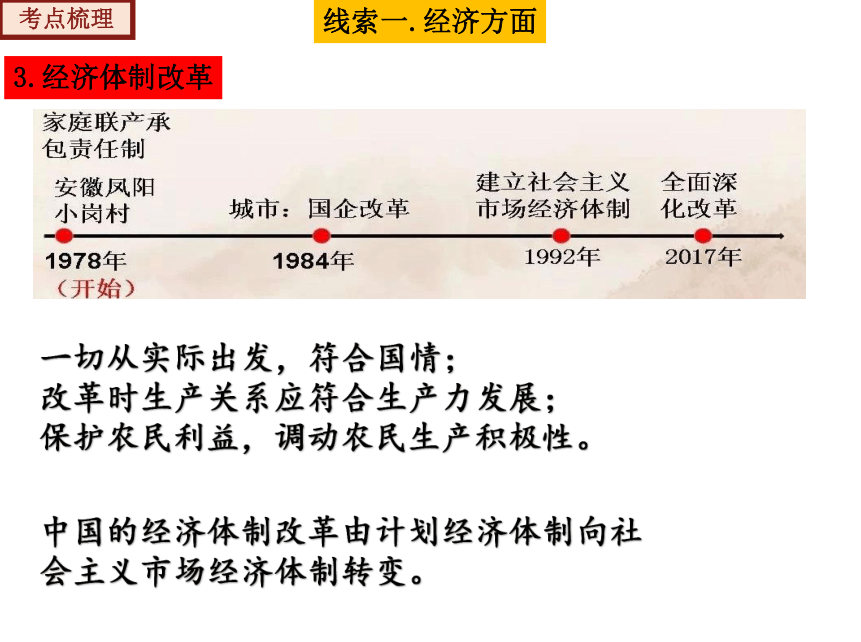

3.经济体制改革

线索一.经济方面

一切从实际出发,符合国情;

改革时生产关系应符合生产力发展;

保护农民利益,调动农民生产积极性。

中国的经济体制改革由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。

考点梳理

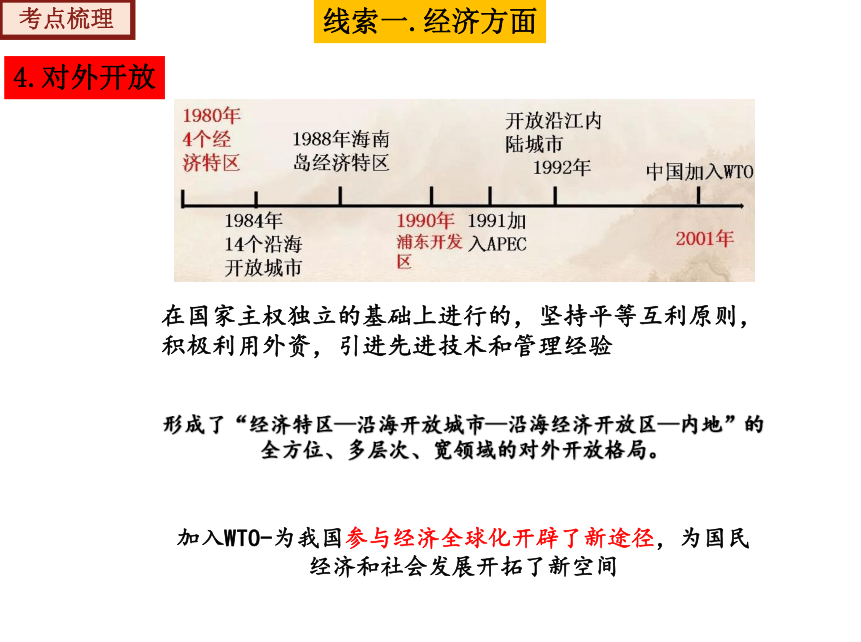

4.对外开放

线索一.经济方面

形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

加入WTO-为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间

在国家主权独立的基础上进行的,坚持平等互利原则,积极利用外资,引进先进技术和管理经验

考点梳理

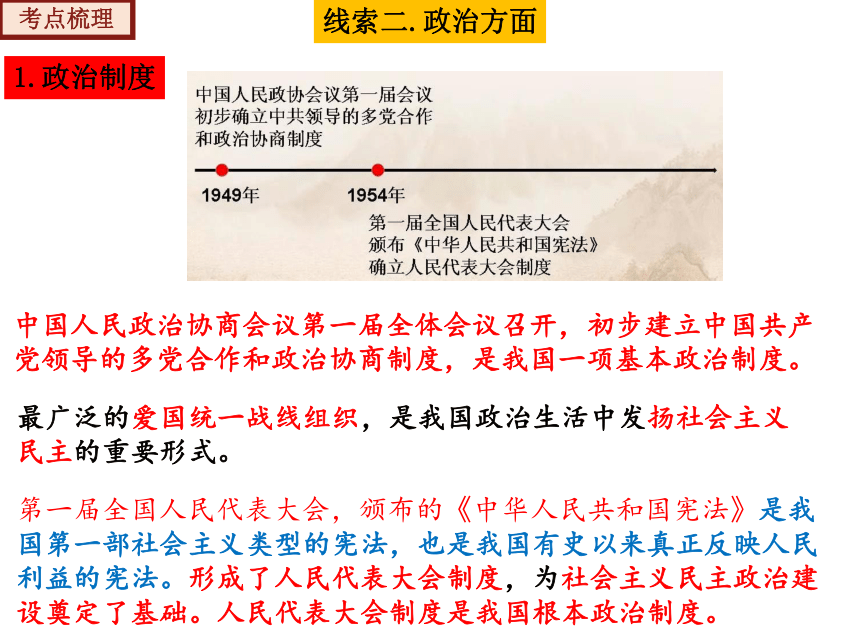

1.政治制度

线索二.政治方面

中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,初步建立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是我国一项基本政治制度。

最广泛的爱国统一战线组织,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

第一届全国人民代表大会,颁布的《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。形成了人民代表大会制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。人民代表大会制度是我国根本政治制度。

考点梳理

2.民族区域自治制度

线索二.政治方面

①1949年—《中国人民政治协商会议共同纲领》—将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来

②1954年—《中华人民共和国宪法》—民族区域自治制度被载入宪法

③1984年—《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

区分

基本政治制度

①中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(政党制度)

②民族区域政治制度

③基层群众自治制度。

根本政治制度

人民代表大会制度

考点梳理

3.建设中国特色社会主义理论

线索二.政治方面

区分

马克思主义中国化成果:毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

马克思主义中国化最新成果:习近平新时代中国特色社会主义思想

中国特色社会主义理论体系:邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

考点梳理

4.习近平新时代中国特色社会主义思想

线索二.政治方面

①是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果

②是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

考点梳理

5.台湾问题

线索二.政治方面

①不利因素:外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动

(1)台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分,海峡两岸同属“一个中国”的事实无法改变

(2)发展两岸关系是两岸人民的共同愿望,符合两岸人民的根本利益。实现祖国的完全统一是大势所趋,民心所向,是任何力量也无法阻挡的

对台的基本方针:“和平统一,一国两制”。

考点梳理

新中国的外交成就

线索三.外交成就方面

我国外交事业取得辉煌成就的原因

①中国综合国力的不断增强(根本不原因)②我国奉行独立自主的外交政策,坚持和平共处五项原则③和平与发展是当今世界发展的总趋势

和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

万隆会议,特点:第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。

改变会议航向:周恩来提出“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,也加强了中国同亚非各国的团结与合作。

考点梳理

新中国的军队建设

线索四.军队建设方面

人民军队在中国共产党的领导下,历经艰难曲折,为中华民族的解放事业立下不朽功勋,为社会主义现代化建设提供了强有力的保障,筑起中华人民共和国的钢铁长城

考点梳理

新中国的科技成就

线索五.科技成就方面

科技的重要作用

(1)科学技术是第一生产力,是推动现代生产力发展的重要因素和重要力量

(2)科技进步能改变人类的生产和生活方式

(3)科技进步改变了各国的经济结构,并推动了经济全球化

考点梳理

新中国文化事业的发展

线索六.文化事业方面

考点梳理

(1)1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

(2)“双百”方针提出后,文化领域出现了繁荣景象。长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等,都是那一时期的出色作品。

(3)中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富。2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。

1. 中国特色的创举

主题3-知识整合

知识整合

2. 中国近现代史上的开端类事件

知识整合

3. 20世纪中国历史上的3次巨变

事件 结果 伟人

辛亥革命 推翻了清王朝的反动统治,宣告中国两千多年君主专制制度的终结,建立了资产阶级民主共和国 孙中山

中华人民共和国成立和社会主义制度建立 中国真正成为独立自主的国家;我国进入社会主义初级阶段 毛泽东

改革开放 开启了改革开放和社会主义现代化的伟大征程 邓小平

知识整合

4. 近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑

知识整合

5. 中国近现代史上社会性质转变的事件

知识整合

6. 中国共产党历史使命的转变

知识整合

7. 中国近现代历史上的土地政策、农村经济组织形式

知识整合

8. 中国与苏联在建设工业化道路上的比较

共同点:(1)都是在外部面临资本主义国家的封锁情况下进行的。(2)都以发展重工业为重点。(3)都建立了计划经济体制,通过国家计划推进工业化进程。(4)都十分重视激发人民群众的创业激情。(5)都是以马克思主义为指导思想的国家。(6)都促使本国进入工业化国家行列。(7)都证明完全的计划经济不适合经济的持续健康发展,需要改革。

知识整合

9. 毛泽东诗词蕴含的历史信息

知识整合

10. 对外开放的态势

结论:历史证明,只有主动融入世界大潮,才能带来国家的繁荣与富强。

知识整合

11. 社会主义运动发展历程

知识整合

12.中国的民族政策

知识整合

13.“船”见证中国近现代历史的变迁

知识整合

选择题

方法解读

单项选择题具有知识覆盖面广、题目灵活性大、客观性强等特点,能比较全面地考查学生的阅读能力、记忆能力和思维能力,是历史考试必考题型之一。单项选择题包括题干和题肢。题干包括题目的主干部分和设问部分,它确定了答题思路,限定了答题内容,隐含了答题信息,答案必须以此为依据。题肢就是选择题的备选项,选择正确选项时,一般要把握两个方面,即题肢本身是否正确,题肢是否符合题意,根据这两个方面即可确定正确选项。

类型一:数据材料型

数据材料型选择题主要以数字表格、柱状图、坐标曲线及饼状数据图等为材料二创设的题型,借助具体数字信息考查对材料的分析能力及运用所学知识的能力。

题型分析

主题4-解题指导

解题指导

选择题

解题指导

方法解读

典型例题1.(2021年安徽中考真题)下表中人口数据的变化主要是因为

西汉末至明初江南地区(除岭南外)人口总数变化表

中历 公历 人口总数(口)

西汉元始二年 2年 2507188

东汉永和五年 140年 6294801

唐天宝元年 742年 10579726

宋崇宁年间 1102—1106年 14580885

明洪武二十六年 1393年 35987111

A.赋税制度的改革 B.江南经济的发展

C.高产作物的引进 D.土地政策的调整

【解题方法】第一步,读题目,问题是“主要是因为”,限定语是“人口数据的变化”。第二步,找到关键信息,表格的标题是“西汉末年至明初江南地区人口总数变化”,时间是从2年到1393年,观察表中数据变化趋势:人口总数逐渐上升。第三步,联系所学知识,考查的是江南地区社会经济的发展。第四步,分析选项,赋税制度改革并不是江南人口增长的主要原因,排除A;高产作物的引进是在明代中后期,排除C;土地政策的调整不是主要原因,排除D。江南地区的人口总数在不断增长结合所学内容可知这种变化与经济重心南移,江南地区经济得到发展密切相关,故选B。

B

选择题

解题指导

方法解读

类型二:文字材料型

文字材料型选择题是在题干中引入文字材料创造问题情境,结合材料设计选项。注重对史料实证、历史解释等学科素养的考查。

典型例题2.(2022年安徽)有学者认为:“从春秋到战国是一变,但这尚是小变。从战国到秦却是一大变。”从制度变革的角度理解这句话,此“一大变”是指

A. 世袭制取代禅让制 B. 分封制取代世袭制

C. 郡县制取代分封制 D. 行省制取代郡县制

【解题方法】第一步,读题目,问题的限定语是“从制度变革的角度理解这句话”,问题是“此一大变是指”。第二步,找到关键信息,“从战国到秦却是一大变”。第三步,联系所学知识,春秋战国时期分封制瓦解,秦朝时在地方建立郡县制。第四步,分析选项,“世袭制取代禅让制”夏朝建立后出现的,排除A项;“分封制取代世袭制”不符合史实,排除B项;行省制是元朝的制度,不符合题意,排除D项。从战国到秦却是一大变”及所学知识可得,秦国统一六国后推行郡县制,这指的是郡县制取代分封制,C项正确;故选C。

C

选择题

解题指导

方法解读

类型三:地图、图片型

地图、图片型选择题主要以地图、历史照片、图片或漫画等为载体,考查对历史图片的解读能力及依据图片信息分析说明历史问题阐释能力。

典型例题3.(2022年安徽)公元前5世纪,雅典雕塑家米隆参加过很多运动会,其雕塑《掷铁饼者》(图)被誉为“空间中凝固的永恒”。该作品体现了

A. 苦行禁欲的生活哲学

B. 科学理性的主流思潮

C. 漠视民主的专制意识

D. 崇尚人性的运动之美

【解题方法】第一步,读题目,问题是“该作品体现了”。第二步,找到关键信息,“雅典雕塑家”“运动会”“《掷铁饼者》”。第三步,联系所学知识,《掷铁饼者》属于希腊古典艺术作品,反映古希腊人文精神。第四步,分析选项,这种人性、运动美,不能体现“苦行禁欲的生活哲学”,不符合题意,排除A项;理性主义是启蒙运动时期的核心,不符合题意,排除B项;材料没有体现对民主的轻视,不符合题意,排除C项。根据材料“公元前5世纪,雅典雕塑家米隆参加过很多运动会,其雕塑《掷铁饼者》”、“空间中凝固的永恒”及所学知识可得,作品是以人为中心创作出来的,体现人性之美,D项正确;故选D项。

D

选择题

解题指导

方法解读

类型四:比较归纳型

比较归纳型选择题是将两个或者两个以上的历史事件、人物、历史现象等进行比较归纳。

典型例题4.(2021年安徽中考真题)老子认为“圣人无常心,以百姓心为心”,孔子提出“节用而爱人,使民以时”。二者都主张

A.无为而治 B.重农抑商 C.儒道一家 D.以民为本

【解题方法】第一步,读题目,问题是“二者都主张”。第二步,找到关键信息,“以百姓心为心”“节用而爱人”。第三步,联系所学知识,考查的是老子和孔子的思想主张。第四步,分析选项,老子和孔子都主张重视民众,体现了以民为本的思想,故选D;儒家没有主张无为而治,排除A;重农抑商是法家提出的,排除B;儒道一家的说法不符合史实,排除。故选D项。

D

方法解读

解题指导

材料题

方法解读

材料解析题是最富历史学科特点的综合性试题。这类题型主要考查学生分析材料,最大限度获取有效信息并对有效信息进行完整、准确、合理解读的能力。它具有综合性强、灵活性大、逻辑性严密等特点,成为中学历史考试中最具有生命力的题型之一。

题型分析

方法解读

解题指导

材料题

方法解读

1.(2022年贵州贵阳)1949年10月1日,当五星红旗第一次在人民首都的晴空里徐徐开起。参加庆典的王金风激动地说道:“你说多少年了吧?109年!就是中国人民前仆后继啊,是不是啊?我想这个红旗真正是烈士的鲜血染成的。”与该场景相关的史事是

A.重庆谈判 B.渡江战役 C.开国大典 D.三大改造

2.(2022年贵族毕节)《剑桥中华人民共和国史(1949-1965)》中称:“中华人民共和国的朝鲜‘冒险’付出的代价确实很高,带来的益处却超过了代价。”材料中的“益处”是指( )

A.取得了抗日战争的伟大胜利 B.中国大陆获得了统一

C.大大提高了中国的国际地位 D.完成了社会主义改造

3. (2022年四川成都)毛泽东主席曾告诉美国记者埃德加·斯诺:“谁赢得了农民,谁就会赢得中国;谁能够解决土地问题,谁就会赢得农民。”因此,新中国成立初期,中央人民政府推行的土地政策是

A.凡天下田,天下人同耕,丰荒相通

B.地主减租减息,农民交租交息

C.废除地主阶级的土地所有制,实行农民的土地所有制

D.家庭联产承包责任制

C

C

C

主题5-实战演练

实战演练

4.(2022年山东威海)第一个五年计划的胜利完成,使我国的社会经济结构和国民经济面貌发生了重大变化。对此“变化”表述正确的是( )

A.我国进入社会主义初级阶段 B.掀起了“大跃进”的高潮

C.农业生产获得迅速恢复和发展 D.开始改变工业落后的面貌

5.(2022年江苏镇江)《六亿人们心花开》写道:“代表们走进了会场,坐上最高国家权力机关的席位,人民有了各项权利,这是中国开天辟地的第一次。”这次会议的召开,标志着( )

A.人民代表大会制度成为我国的根本政治制度

B.中共领导的多党合作和政治协商制度的建立

C.“和平统一、一国两制”对台基本方针形成

D.提高基层治理成效的基层群众自治制度建立

6.(2022年青海)1953年,我国开始对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造,到1956年底基本完成。三大改造的实质是( )

A.我国开始改变工业落后的面貌

B.国民经济调整的任务基本完成

C.为社会主义民主政治建设奠定了基础

D.实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变

D

A

实战演练

D

7.(2022年内蒙古通辽)不同的时代有不同的时代精神,“铁人”王进喜身上体现的时代精神是

A.无私奉献、艰苦创业的精神 B.立党为公、执政为民的精神

C.胸怀天下、忧国忧民的精神 D.勇于改革、不断进取的精神

8.(2022年湖南常德)1979年10月《人民日报》的子报——《市场报》正式创刊,它是中国改革开放后诞生的第一份经济类报纸。1980年,《人民日报》改版,开辟了《经济简讯》等新栏目,经济新闻成为报道重点,篇幅和数量不断增加。这种现象出现的主要原因是

A.国企改革取得显著成效 B.经济建设的发展

C.党和国家经济中心转移 D.经济特区的建立

9. (2022年江苏连云港) 《人民日报》新年社论的高频词汇反映当年中国社会发展的主题,1992年的高频词汇应是

A. 合作 改造 农业生产 B. 生产技术 科学管理 社会主义现代化

C. 稳定 企业 国企改革 D. 深化改革 扩大开放 召开中共十四大

A

C

实战演练

D

10.(2022年江苏连云港) 《人民日报》新年社论的高频词汇反映当年中国社会发展的主题,1992年的高频词汇应是

A. 合作 改造 农业生产 B. 生产技术 科学管理 社会主义现代化

C. 稳定 企业 国企改革 D. 深化改革 扩大开放 召开中共十四大

11.(2022年四川雅安)1984年一、二月间,邓小平在视察了深圳等地后说:“除现在的特区之外,可以考虑再开放……这些地方不叫特区,但可以实行特区的某些政策。”根据邓小平的建议,同年5月,国家决定

A.把长江三角洲等地区开辟为沿海经济开放区 B.把海南岛划为经济特区

C.进一步开放大连、天津等14个沿海城市 D.建立上海浦东开发区

12. (2022年青海)中国共产党第二十次全国代表大会将于2022年秋季在北京召开。在改革开放的伟大实践和接力探索中,中国共产党领导开辟了中国特色社会主义道路。确立习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党必须长期坚持的指导思想的会议是( )

A.中共十五大 B.中共十六大 C.中共十八大 D.中共十九大

C

C

实战演练

D

13.(2022年湖南湘潭)湘西土家族苗族自治州、通道侗族自治县的设置反映了我国实行

A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度

C.中共领导的多党合作和政治协商制度 D.基层村民选举制度

14.(2022年天津)中国外交披荆斩棘,开创局面,贡献出智慧与方案。回答下题:1953 年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出的处理两国关系的原则是

A. 和平共处五项原则 B. “求同存异”方针

C. 共商、共建、共享 D. 和平、发展、合作、共赢

15. (2022年贵州贵阳)1997年7月1日,中华人民共和国对香港恢复行使主权。在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步,为香港顺利回归祖国开辟了途径的是

A.民主集中制的实行 B.人民代表大会制度的建立

C.民族区域自治制度的实施 D.“一国两制”构想的提出

B

A

实战演练

D

16.(2022年山东枣庄)北京时间2022年4月16日9时56分,神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆,创造了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。中国航天员首次在轨飞行并成功返回地面乘坐的飞船是( )

A.东方红一号人造地球卫星 B.神舟五号飞船

C.神舟六号飞船 D.神舟七号飞船

17.(2022年广西贺州)目前,贺州市一些县区的农民积极响应国家乡村振兴战略,纷纷通过网络直播带货销售自己本地的特色农产品,推动农业生产发展。这反映了计算机网络

A.极大影响着人们的生产生活方式B.安全问题成为社会关注的焦点

C.尚未影响农村生产生活方式 D.使网络销售完全取代市场销售

18. (2022年湖南衡阳)20世纪70年代上半期是中国外交突破性大发展的时期。这一期。这一突破性大发展的出现与国际形势的变动有关,但更重要的是毛泽东、周恩来等党和国家领导人因势利导,对外交政策进行了重大调整。由此可见,当时我国取得外交突破性大发展的主要因素是

A.有力的外部环境 B.稳定的国内形势

C.人民群众的愿望 D.决策者的作用

B

A

实战演练

D

实战演练

19.材料 在中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕式上,毛泽东说:“诸位代表先生们,我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”

——统编教材《中国历史》八下

设问:材料中“我们的工作”是指什么?如何理解“中国人从此站立起来了”?

答案:“我们的工作”是指:筹建中华人民共和国。理解:中华人民共和国是中国共产党领导中国人民艰苦奋斗的胜利成果;中国历史从此开辟了一个新的时代,终于摆脱了被奴役、被压迫的命运,人民当家作主,可以按照自己的意志去建设国家。

实战演练

20. 材料 1950年6月,朝鲜内战爆发,美国政府纠集“联合国军”进行武装干涉,并派遣海军第七舰队侵入中国台湾海峡。此后,侵朝美军越过三八线,直逼鸭绿江,并出动飞机轰炸中国东北边境,直接威胁到新中国的国家安全。……应朝鲜民主主义人民共和国的请求,中共中央多次召开会议,经过反复权衡,在10月上旬做出了抗美援朝、保家卫国的历史性决策。……在这场战争中,中国人民志愿军中涌现了无数英雄人物:罗盛教、黄继光、杨根思、邱少云……为了朝鲜人民,为了履行国际主义义务,许许多多的英雄包括毛泽东主席的长子毛岸英,长眠在了朝鲜的土地上。……在中国人民志愿军入朝作战的同时,国内掀起轰轰烈烈的抗美援朝运动。全国各阶层人民踊跃参军参战,捐献飞机大炮,慰问志愿军,订立爱国公约,开展增产节约运动,有力地支援了前方作战。

——摘编自《人民日报》( 2019年09月06日07 版)

设问:根据材料指出中国抗美援朝的根本目的是什么?抗美援朝战争胜利的原因有哪些?

答案:目的:抗美援朝、保家卫国。原因:中国人民志愿军的英勇作战;国内人民的大力支持;保家卫国的正义战争。

实战演练

实战演练

实战演练

21.材料 社会主义国家苏联模式……通过内部的高积累和优先发展重工业,很快实现了工业化。50年代初期的中国在对外方面因朝鲜战争而受到西方资本主义国家的军事威胁和封锁禁运,国内经济则因过去的半殖民地性质,重工业极为落后和布局非常不合理,成为制约国民经济发展的瓶颈产业……1953年经济建设实践和理论探索,党终于选择了苏联工业化模式。

设问:依据材料,概括我国选择苏联工业化模式的主要原因。结合所学知识,指出材料中的“经济建设实践”主要是指什么?

答案:原因:苏联模式使苏联实现工业化;西方资本主义国家的敌视;国内工业的落后。经济建设实践:实施“一五计划”,优先发展重工业。

实战演练

设问:如何理解1978年“是一个中国的时刻”和“对全球产生巨大影响”?结合所学知识指出1978年我国实行改革开放的有利因素。

答案:中国时刻:1978年中共十一届三中全会召开,作出了实行改革开放的历史性决策。全球影响:中国的发展推动世界经济的增长,影响世界政治经济格局的变化,促进了世界的和平与发展。有利因素:国内人民思想得到解放,我国在外交领域取得了巨大成就;国际局势趋于缓和,世界各国的经济联系日益密切。

实战演练

22. 材料 但我们应该更恰当地认为1978年是21世纪的开始,这一事件开启了一个新的时代……当然,1978年纯粹是一个中国的时刻,虽然它对全球产生巨大影响。

——《如果说20世纪止于1989年,那么21世纪始于1978年》

实战演练

23. 材料 在推动中国市场转型的诸多“边缘革命”中,经济特区的开辟和发展,在推进中国向世界经济开放的过程中,起到了尤为关键的作用。经济特区被视为学习资本主义以实现社会主义先进性的实验室。在整个80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透

——摘编自[英]罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

设问:根据材料概括选择首批四个经济特区的原因,并说明设置经济特区的作用。

答案:原因:经济地理优势;降低试验风险。作用:推动对外开放;促进市场转型。

实战演练

实战演练

24. 材料

——统编教材《中国历史》八下

设问:阅读材料,说出我国农业总产值出现了怎样的变化?这种变化的原因是什么?

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1 397 133.6

1990年 7 662.1 686.3

2000年 24 915.8 2 253.4

2017年 109 331.7 13 432.4

答案:变化:快速增长。原因:实行家庭联产承包责任制,调动了农民的生产积极性。

实战演练

实战演练

实战演练

25.材料 (这种制度)……是民族因素与区域因素相结合,政治因素与经济因素相结合,既有利于少数民族当家作主,又有利于维护国家统一的制度。

设问:根据材料,指出这是我国哪一制度?以及这一制度实施的作用。

答案:制度:民族区域自治制度。作用:巩固祖国统一,保障各少数民族管理本民族内部事务的权利,促进少数民族地区发展。

实战演练

实战演练

26. 材料 中国人民军队虽是历经战火洗礼,保有优良革命传统的军队,但世界范围内的新军事革命已发生深刻变化,……中国军队联合作战指挥体制不够健全、力量结构不够合理、政策制度改革相对滞后等问题愈来愈显突出。尤其是近年来,有的西方大国挑拨使绊,南海小国频频挑衅。人民热切期盼我国军队能够履行保家卫国的使命,扬我中华国威。

设问:根据材料概括我国国防建设和军队改革的背景。

答案:背景:中国军队联合作战指挥体制不够健全、力量结构不够合理、政策制度改革相对滞后;个别西方大国的挑拨;南海问题;人民的热切期盼。

实战演练

中物理

期末复习大串讲07

部编版 八年级历史(下)

期中期末备考复习

期末总复习(类型1--知识整合)

1、一条主线:中国共产党建立人民政权、巩固政权、探索与发展中国,使中国走向独立、民主、富强的发展史

2、一条道路:建设中国特色社会主义道路

3、两大历史阶段:新民主主义社会与社会主义社会

4、四个时期:新民主主义社会向社会主义社会过渡时期、社会主义十年探索时期、“文化大革命”时期、社会主义现代化建设新时期

整体概述

中国现代史自中华人民共和国成立至今,叙述全国各族人民在中国共产党领导下,进行社会主义革命、建立社会主义制度、推进社会主义建设、进行改革开放、走中国特色社会主义道路、建设社会主义现代化国家、开创中国特色社会主义新时代的历程,展现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

(1)政治上:由新民主主义社会过渡到社会主义社会;建立了政治协商会议制度、人民代表大会制度等一系列社会主义民主制度;实施了民族区域自治制度、“一国两制”等,维护了民族团结和国家统一。

(2)经济上:国民经济恢复时期(1949~1953年)→三大改造时期(1953~1956年底)→社会主义十年探索时期(1956~1966年)→十年“文革”时期(1966~1976年)→徘徊时期(1976~1978年)→改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期(1978年至今)。

(3)对外关系上:中华人民共和国成立以后,奉行独立自主的和平外交政策;20世纪50年代提出和平共处五项原则和“求同存异”方针;20世纪70年代中国恢复了在联合国的合法席位,中日、中美建交,外交事业取得重大成就;改革开放后,中国特色大国外交全面推进,形成全方位、多层次、立体化的外交布局。

(4)科技上:取得一系列重大科技成就,某些领域处于世界领先地位。

整体概述

中国现代史的发展趋势

中国现代史

1950年

1953年

1957年

1964年

1971年

1976年

1955年

中华人民共和国成立

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步建立

和平共处五项原则提出

创办京师大学堂

第一颗

原子弹

爆炸成功

1949年

1952年

1956年

1958年

1966年

1972年

1954年

抗美援朝

土地革命

三大改造

过渡时期

“大跃进”

和人民公社化运动开始

确立人民代表大会制度

提出“求同存异”方针

中国恢复在联合国合法席位

中美关系开始走向正常化;中日建交

社会主义探索时期

“文化大革命”时期

“一五计划”

社会主义现代化建设新时期

时空线索

1.中国人民政治协商会议第一届全体会议:讨论成立新中国,通过《共同纲领》,起临时宪法作用,标志中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式形成。

2.新中国成立:新民主主义革命取得胜利,开辟了中国历史的新纪元。

3.抗美援朝:抵御侵略、捍卫安全、巩固政权、提高地位、稳定局势、维护和平。

4.西藏和平解放:祖国大陆获得统一。

5.土地改革:彻底摧毁了我国两千多年的封建土地制度,消灭了地主阶级。(辛亥革命摧毁两千多年封建君主专制制度)

6.一五计划:集中力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础,开始改变我国工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

7.三大改造:生产资料私有制向社会主义公有制转变,1956年底基本完成,进入社会主义初级阶段。

8.人民代表大会制度:我国根本政治制度,54《宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,反映人民利益的宪法,标志我国社会主义民主政治体制的基本形成。

易错点拨

1.过渡时期

1.中共八大:正确分析了国内主要矛盾。

2.“大跃进”和人民公社化运动:反映了人民群众迫切改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,片面追求工农业生产的高速度,忽视了经济发展客观规律。加上自然灾害,1959--1961年我国的国民经济发生严重困难。认识:要充分认识国情,遵循客观规律,使生产关系的变革适应生产力发展水平。

3.八字方针:为尽快解决国民经济的困难,1961年开始实施,1962年召开七千人大会,推动国民经济全面调整,1965年调整任务基本完成。

4.文化大革命:以“阶级斗争为纲”为口号,领导者错误发动,被反革命集团所利用的一场内乱。教训:要把经济建设作为党和国家的工作中心,坚持党的民主集中制和集体领导的原则,反对任何形式的个人崇拜。

5.建设成就:1956---1976年期间的建设成就,注意与“一五计划”成就的区分。

易错点拨

2.全面探索和十年文革时期

1.十一届三中全会:《解放思想、实事求是,团结一致向前看》为指导思想;结束“以阶级斗争为纲”,转移到以经济建设金额为中心,实行改革开放的历史性决策;开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

2.家庭联产承包责任制:在土地公有制基础上,实行承包,分户经营,自负盈亏,调动农民生产积极性,解放农村生产力。

3.城市经济体制改革:改变私有制结构,中心环节就是增强企业活力。

4.社会主义市场经济体制:92年提出,93年确立。将社会主义基本制度和市场经济相结合,市场的宏观调控。

5.对外开放:80年经济特区,84年14和沿海开放城市,85年沿海经济开放区,92年内陆城市的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

6.中国特色社会主义理论体系:邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义。

易错点拨

3.改革开放时期

1.农业政策的四次调整

线索一.经济方面

主题2-考点梳理

考点梳理

2.工业的起步与发展

线索一.经济方面

过渡时期成就

一大桥:武汉长江大桥1957; 二铁路:宝成铁路、鹰厦铁路

三公路:川藏、青藏、新藏公路;四工厂:鞍山钢铁公司三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂、沈阳飞机制造厂

考点梳理

3.经济体制改革

线索一.经济方面

一切从实际出发,符合国情;

改革时生产关系应符合生产力发展;

保护农民利益,调动农民生产积极性。

中国的经济体制改革由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。

考点梳理

4.对外开放

线索一.经济方面

形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

加入WTO-为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间

在国家主权独立的基础上进行的,坚持平等互利原则,积极利用外资,引进先进技术和管理经验

考点梳理

1.政治制度

线索二.政治方面

中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,初步建立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是我国一项基本政治制度。

最广泛的爱国统一战线组织,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

第一届全国人民代表大会,颁布的《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。形成了人民代表大会制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。人民代表大会制度是我国根本政治制度。

考点梳理

2.民族区域自治制度

线索二.政治方面

①1949年—《中国人民政治协商会议共同纲领》—将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来

②1954年—《中华人民共和国宪法》—民族区域自治制度被载入宪法

③1984年—《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

区分

基本政治制度

①中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(政党制度)

②民族区域政治制度

③基层群众自治制度。

根本政治制度

人民代表大会制度

考点梳理

3.建设中国特色社会主义理论

线索二.政治方面

区分

马克思主义中国化成果:毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

马克思主义中国化最新成果:习近平新时代中国特色社会主义思想

中国特色社会主义理论体系:邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

考点梳理

4.习近平新时代中国特色社会主义思想

线索二.政治方面

①是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果

②是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

考点梳理

5.台湾问题

线索二.政治方面

①不利因素:外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动

(1)台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分,海峡两岸同属“一个中国”的事实无法改变

(2)发展两岸关系是两岸人民的共同愿望,符合两岸人民的根本利益。实现祖国的完全统一是大势所趋,民心所向,是任何力量也无法阻挡的

对台的基本方针:“和平统一,一国两制”。

考点梳理

新中国的外交成就

线索三.外交成就方面

我国外交事业取得辉煌成就的原因

①中国综合国力的不断增强(根本不原因)②我国奉行独立自主的外交政策,坚持和平共处五项原则③和平与发展是当今世界发展的总趋势

和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被世界上越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

万隆会议,特点:第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。

改变会议航向:周恩来提出“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,也加强了中国同亚非各国的团结与合作。

考点梳理

新中国的军队建设

线索四.军队建设方面

人民军队在中国共产党的领导下,历经艰难曲折,为中华民族的解放事业立下不朽功勋,为社会主义现代化建设提供了强有力的保障,筑起中华人民共和国的钢铁长城

考点梳理

新中国的科技成就

线索五.科技成就方面

科技的重要作用

(1)科学技术是第一生产力,是推动现代生产力发展的重要因素和重要力量

(2)科技进步能改变人类的生产和生活方式

(3)科技进步改变了各国的经济结构,并推动了经济全球化

考点梳理

新中国文化事业的发展

线索六.文化事业方面

考点梳理

(1)1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

(2)“双百”方针提出后,文化领域出现了繁荣景象。长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等,都是那一时期的出色作品。

(3)中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富。2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。

1. 中国特色的创举

主题3-知识整合

知识整合

2. 中国近现代史上的开端类事件

知识整合

3. 20世纪中国历史上的3次巨变

事件 结果 伟人

辛亥革命 推翻了清王朝的反动统治,宣告中国两千多年君主专制制度的终结,建立了资产阶级民主共和国 孙中山

中华人民共和国成立和社会主义制度建立 中国真正成为独立自主的国家;我国进入社会主义初级阶段 毛泽东

改革开放 开启了改革开放和社会主义现代化的伟大征程 邓小平

知识整合

4. 近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑

知识整合

5. 中国近现代史上社会性质转变的事件

知识整合

6. 中国共产党历史使命的转变

知识整合

7. 中国近现代历史上的土地政策、农村经济组织形式

知识整合

8. 中国与苏联在建设工业化道路上的比较

共同点:(1)都是在外部面临资本主义国家的封锁情况下进行的。(2)都以发展重工业为重点。(3)都建立了计划经济体制,通过国家计划推进工业化进程。(4)都十分重视激发人民群众的创业激情。(5)都是以马克思主义为指导思想的国家。(6)都促使本国进入工业化国家行列。(7)都证明完全的计划经济不适合经济的持续健康发展,需要改革。

知识整合

9. 毛泽东诗词蕴含的历史信息

知识整合

10. 对外开放的态势

结论:历史证明,只有主动融入世界大潮,才能带来国家的繁荣与富强。

知识整合

11. 社会主义运动发展历程

知识整合

12.中国的民族政策

知识整合

13.“船”见证中国近现代历史的变迁

知识整合

选择题

方法解读

单项选择题具有知识覆盖面广、题目灵活性大、客观性强等特点,能比较全面地考查学生的阅读能力、记忆能力和思维能力,是历史考试必考题型之一。单项选择题包括题干和题肢。题干包括题目的主干部分和设问部分,它确定了答题思路,限定了答题内容,隐含了答题信息,答案必须以此为依据。题肢就是选择题的备选项,选择正确选项时,一般要把握两个方面,即题肢本身是否正确,题肢是否符合题意,根据这两个方面即可确定正确选项。

类型一:数据材料型

数据材料型选择题主要以数字表格、柱状图、坐标曲线及饼状数据图等为材料二创设的题型,借助具体数字信息考查对材料的分析能力及运用所学知识的能力。

题型分析

主题4-解题指导

解题指导

选择题

解题指导

方法解读

典型例题1.(2021年安徽中考真题)下表中人口数据的变化主要是因为

西汉末至明初江南地区(除岭南外)人口总数变化表

中历 公历 人口总数(口)

西汉元始二年 2年 2507188

东汉永和五年 140年 6294801

唐天宝元年 742年 10579726

宋崇宁年间 1102—1106年 14580885

明洪武二十六年 1393年 35987111

A.赋税制度的改革 B.江南经济的发展

C.高产作物的引进 D.土地政策的调整

【解题方法】第一步,读题目,问题是“主要是因为”,限定语是“人口数据的变化”。第二步,找到关键信息,表格的标题是“西汉末年至明初江南地区人口总数变化”,时间是从2年到1393年,观察表中数据变化趋势:人口总数逐渐上升。第三步,联系所学知识,考查的是江南地区社会经济的发展。第四步,分析选项,赋税制度改革并不是江南人口增长的主要原因,排除A;高产作物的引进是在明代中后期,排除C;土地政策的调整不是主要原因,排除D。江南地区的人口总数在不断增长结合所学内容可知这种变化与经济重心南移,江南地区经济得到发展密切相关,故选B。

B

选择题

解题指导

方法解读

类型二:文字材料型

文字材料型选择题是在题干中引入文字材料创造问题情境,结合材料设计选项。注重对史料实证、历史解释等学科素养的考查。

典型例题2.(2022年安徽)有学者认为:“从春秋到战国是一变,但这尚是小变。从战国到秦却是一大变。”从制度变革的角度理解这句话,此“一大变”是指

A. 世袭制取代禅让制 B. 分封制取代世袭制

C. 郡县制取代分封制 D. 行省制取代郡县制

【解题方法】第一步,读题目,问题的限定语是“从制度变革的角度理解这句话”,问题是“此一大变是指”。第二步,找到关键信息,“从战国到秦却是一大变”。第三步,联系所学知识,春秋战国时期分封制瓦解,秦朝时在地方建立郡县制。第四步,分析选项,“世袭制取代禅让制”夏朝建立后出现的,排除A项;“分封制取代世袭制”不符合史实,排除B项;行省制是元朝的制度,不符合题意,排除D项。从战国到秦却是一大变”及所学知识可得,秦国统一六国后推行郡县制,这指的是郡县制取代分封制,C项正确;故选C。

C

选择题

解题指导

方法解读

类型三:地图、图片型

地图、图片型选择题主要以地图、历史照片、图片或漫画等为载体,考查对历史图片的解读能力及依据图片信息分析说明历史问题阐释能力。

典型例题3.(2022年安徽)公元前5世纪,雅典雕塑家米隆参加过很多运动会,其雕塑《掷铁饼者》(图)被誉为“空间中凝固的永恒”。该作品体现了

A. 苦行禁欲的生活哲学

B. 科学理性的主流思潮

C. 漠视民主的专制意识

D. 崇尚人性的运动之美

【解题方法】第一步,读题目,问题是“该作品体现了”。第二步,找到关键信息,“雅典雕塑家”“运动会”“《掷铁饼者》”。第三步,联系所学知识,《掷铁饼者》属于希腊古典艺术作品,反映古希腊人文精神。第四步,分析选项,这种人性、运动美,不能体现“苦行禁欲的生活哲学”,不符合题意,排除A项;理性主义是启蒙运动时期的核心,不符合题意,排除B项;材料没有体现对民主的轻视,不符合题意,排除C项。根据材料“公元前5世纪,雅典雕塑家米隆参加过很多运动会,其雕塑《掷铁饼者》”、“空间中凝固的永恒”及所学知识可得,作品是以人为中心创作出来的,体现人性之美,D项正确;故选D项。

D

选择题

解题指导

方法解读

类型四:比较归纳型

比较归纳型选择题是将两个或者两个以上的历史事件、人物、历史现象等进行比较归纳。

典型例题4.(2021年安徽中考真题)老子认为“圣人无常心,以百姓心为心”,孔子提出“节用而爱人,使民以时”。二者都主张

A.无为而治 B.重农抑商 C.儒道一家 D.以民为本

【解题方法】第一步,读题目,问题是“二者都主张”。第二步,找到关键信息,“以百姓心为心”“节用而爱人”。第三步,联系所学知识,考查的是老子和孔子的思想主张。第四步,分析选项,老子和孔子都主张重视民众,体现了以民为本的思想,故选D;儒家没有主张无为而治,排除A;重农抑商是法家提出的,排除B;儒道一家的说法不符合史实,排除。故选D项。

D

方法解读

解题指导

材料题

方法解读

材料解析题是最富历史学科特点的综合性试题。这类题型主要考查学生分析材料,最大限度获取有效信息并对有效信息进行完整、准确、合理解读的能力。它具有综合性强、灵活性大、逻辑性严密等特点,成为中学历史考试中最具有生命力的题型之一。

题型分析

方法解读

解题指导

材料题

方法解读

1.(2022年贵州贵阳)1949年10月1日,当五星红旗第一次在人民首都的晴空里徐徐开起。参加庆典的王金风激动地说道:“你说多少年了吧?109年!就是中国人民前仆后继啊,是不是啊?我想这个红旗真正是烈士的鲜血染成的。”与该场景相关的史事是

A.重庆谈判 B.渡江战役 C.开国大典 D.三大改造

2.(2022年贵族毕节)《剑桥中华人民共和国史(1949-1965)》中称:“中华人民共和国的朝鲜‘冒险’付出的代价确实很高,带来的益处却超过了代价。”材料中的“益处”是指( )

A.取得了抗日战争的伟大胜利 B.中国大陆获得了统一

C.大大提高了中国的国际地位 D.完成了社会主义改造

3. (2022年四川成都)毛泽东主席曾告诉美国记者埃德加·斯诺:“谁赢得了农民,谁就会赢得中国;谁能够解决土地问题,谁就会赢得农民。”因此,新中国成立初期,中央人民政府推行的土地政策是

A.凡天下田,天下人同耕,丰荒相通

B.地主减租减息,农民交租交息

C.废除地主阶级的土地所有制,实行农民的土地所有制

D.家庭联产承包责任制

C

C

C

主题5-实战演练

实战演练

4.(2022年山东威海)第一个五年计划的胜利完成,使我国的社会经济结构和国民经济面貌发生了重大变化。对此“变化”表述正确的是( )

A.我国进入社会主义初级阶段 B.掀起了“大跃进”的高潮

C.农业生产获得迅速恢复和发展 D.开始改变工业落后的面貌

5.(2022年江苏镇江)《六亿人们心花开》写道:“代表们走进了会场,坐上最高国家权力机关的席位,人民有了各项权利,这是中国开天辟地的第一次。”这次会议的召开,标志着( )

A.人民代表大会制度成为我国的根本政治制度

B.中共领导的多党合作和政治协商制度的建立

C.“和平统一、一国两制”对台基本方针形成

D.提高基层治理成效的基层群众自治制度建立

6.(2022年青海)1953年,我国开始对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造,到1956年底基本完成。三大改造的实质是( )

A.我国开始改变工业落后的面貌

B.国民经济调整的任务基本完成

C.为社会主义民主政治建设奠定了基础

D.实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变

D

A

实战演练

D

7.(2022年内蒙古通辽)不同的时代有不同的时代精神,“铁人”王进喜身上体现的时代精神是

A.无私奉献、艰苦创业的精神 B.立党为公、执政为民的精神

C.胸怀天下、忧国忧民的精神 D.勇于改革、不断进取的精神

8.(2022年湖南常德)1979年10月《人民日报》的子报——《市场报》正式创刊,它是中国改革开放后诞生的第一份经济类报纸。1980年,《人民日报》改版,开辟了《经济简讯》等新栏目,经济新闻成为报道重点,篇幅和数量不断增加。这种现象出现的主要原因是

A.国企改革取得显著成效 B.经济建设的发展

C.党和国家经济中心转移 D.经济特区的建立

9. (2022年江苏连云港) 《人民日报》新年社论的高频词汇反映当年中国社会发展的主题,1992年的高频词汇应是

A. 合作 改造 农业生产 B. 生产技术 科学管理 社会主义现代化

C. 稳定 企业 国企改革 D. 深化改革 扩大开放 召开中共十四大

A

C

实战演练

D

10.(2022年江苏连云港) 《人民日报》新年社论的高频词汇反映当年中国社会发展的主题,1992年的高频词汇应是

A. 合作 改造 农业生产 B. 生产技术 科学管理 社会主义现代化

C. 稳定 企业 国企改革 D. 深化改革 扩大开放 召开中共十四大

11.(2022年四川雅安)1984年一、二月间,邓小平在视察了深圳等地后说:“除现在的特区之外,可以考虑再开放……这些地方不叫特区,但可以实行特区的某些政策。”根据邓小平的建议,同年5月,国家决定

A.把长江三角洲等地区开辟为沿海经济开放区 B.把海南岛划为经济特区

C.进一步开放大连、天津等14个沿海城市 D.建立上海浦东开发区

12. (2022年青海)中国共产党第二十次全国代表大会将于2022年秋季在北京召开。在改革开放的伟大实践和接力探索中,中国共产党领导开辟了中国特色社会主义道路。确立习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党必须长期坚持的指导思想的会议是( )

A.中共十五大 B.中共十六大 C.中共十八大 D.中共十九大

C

C

实战演练

D

13.(2022年湖南湘潭)湘西土家族苗族自治州、通道侗族自治县的设置反映了我国实行

A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度

C.中共领导的多党合作和政治协商制度 D.基层村民选举制度

14.(2022年天津)中国外交披荆斩棘,开创局面,贡献出智慧与方案。回答下题:1953 年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出的处理两国关系的原则是

A. 和平共处五项原则 B. “求同存异”方针

C. 共商、共建、共享 D. 和平、发展、合作、共赢

15. (2022年贵州贵阳)1997年7月1日,中华人民共和国对香港恢复行使主权。在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步,为香港顺利回归祖国开辟了途径的是

A.民主集中制的实行 B.人民代表大会制度的建立

C.民族区域自治制度的实施 D.“一国两制”构想的提出

B

A

实战演练

D

16.(2022年山东枣庄)北京时间2022年4月16日9时56分,神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆,创造了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。中国航天员首次在轨飞行并成功返回地面乘坐的飞船是( )

A.东方红一号人造地球卫星 B.神舟五号飞船

C.神舟六号飞船 D.神舟七号飞船

17.(2022年广西贺州)目前,贺州市一些县区的农民积极响应国家乡村振兴战略,纷纷通过网络直播带货销售自己本地的特色农产品,推动农业生产发展。这反映了计算机网络

A.极大影响着人们的生产生活方式B.安全问题成为社会关注的焦点

C.尚未影响农村生产生活方式 D.使网络销售完全取代市场销售

18. (2022年湖南衡阳)20世纪70年代上半期是中国外交突破性大发展的时期。这一期。这一突破性大发展的出现与国际形势的变动有关,但更重要的是毛泽东、周恩来等党和国家领导人因势利导,对外交政策进行了重大调整。由此可见,当时我国取得外交突破性大发展的主要因素是

A.有力的外部环境 B.稳定的国内形势

C.人民群众的愿望 D.决策者的作用

B

A

实战演练

D

实战演练

19.材料 在中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕式上,毛泽东说:“诸位代表先生们,我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”

——统编教材《中国历史》八下

设问:材料中“我们的工作”是指什么?如何理解“中国人从此站立起来了”?

答案:“我们的工作”是指:筹建中华人民共和国。理解:中华人民共和国是中国共产党领导中国人民艰苦奋斗的胜利成果;中国历史从此开辟了一个新的时代,终于摆脱了被奴役、被压迫的命运,人民当家作主,可以按照自己的意志去建设国家。

实战演练

20. 材料 1950年6月,朝鲜内战爆发,美国政府纠集“联合国军”进行武装干涉,并派遣海军第七舰队侵入中国台湾海峡。此后,侵朝美军越过三八线,直逼鸭绿江,并出动飞机轰炸中国东北边境,直接威胁到新中国的国家安全。……应朝鲜民主主义人民共和国的请求,中共中央多次召开会议,经过反复权衡,在10月上旬做出了抗美援朝、保家卫国的历史性决策。……在这场战争中,中国人民志愿军中涌现了无数英雄人物:罗盛教、黄继光、杨根思、邱少云……为了朝鲜人民,为了履行国际主义义务,许许多多的英雄包括毛泽东主席的长子毛岸英,长眠在了朝鲜的土地上。……在中国人民志愿军入朝作战的同时,国内掀起轰轰烈烈的抗美援朝运动。全国各阶层人民踊跃参军参战,捐献飞机大炮,慰问志愿军,订立爱国公约,开展增产节约运动,有力地支援了前方作战。

——摘编自《人民日报》( 2019年09月06日07 版)

设问:根据材料指出中国抗美援朝的根本目的是什么?抗美援朝战争胜利的原因有哪些?

答案:目的:抗美援朝、保家卫国。原因:中国人民志愿军的英勇作战;国内人民的大力支持;保家卫国的正义战争。

实战演练

实战演练

实战演练

21.材料 社会主义国家苏联模式……通过内部的高积累和优先发展重工业,很快实现了工业化。50年代初期的中国在对外方面因朝鲜战争而受到西方资本主义国家的军事威胁和封锁禁运,国内经济则因过去的半殖民地性质,重工业极为落后和布局非常不合理,成为制约国民经济发展的瓶颈产业……1953年经济建设实践和理论探索,党终于选择了苏联工业化模式。

设问:依据材料,概括我国选择苏联工业化模式的主要原因。结合所学知识,指出材料中的“经济建设实践”主要是指什么?

答案:原因:苏联模式使苏联实现工业化;西方资本主义国家的敌视;国内工业的落后。经济建设实践:实施“一五计划”,优先发展重工业。

实战演练

设问:如何理解1978年“是一个中国的时刻”和“对全球产生巨大影响”?结合所学知识指出1978年我国实行改革开放的有利因素。

答案:中国时刻:1978年中共十一届三中全会召开,作出了实行改革开放的历史性决策。全球影响:中国的发展推动世界经济的增长,影响世界政治经济格局的变化,促进了世界的和平与发展。有利因素:国内人民思想得到解放,我国在外交领域取得了巨大成就;国际局势趋于缓和,世界各国的经济联系日益密切。

实战演练

22. 材料 但我们应该更恰当地认为1978年是21世纪的开始,这一事件开启了一个新的时代……当然,1978年纯粹是一个中国的时刻,虽然它对全球产生巨大影响。

——《如果说20世纪止于1989年,那么21世纪始于1978年》

实战演练

23. 材料 在推动中国市场转型的诸多“边缘革命”中,经济特区的开辟和发展,在推进中国向世界经济开放的过程中,起到了尤为关键的作用。经济特区被视为学习资本主义以实现社会主义先进性的实验室。在整个80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透

——摘编自[英]罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

设问:根据材料概括选择首批四个经济特区的原因,并说明设置经济特区的作用。

答案:原因:经济地理优势;降低试验风险。作用:推动对外开放;促进市场转型。

实战演练

实战演练

24. 材料

——统编教材《中国历史》八下

设问:阅读材料,说出我国农业总产值出现了怎样的变化?这种变化的原因是什么?

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1 397 133.6

1990年 7 662.1 686.3

2000年 24 915.8 2 253.4

2017年 109 331.7 13 432.4

答案:变化:快速增长。原因:实行家庭联产承包责任制,调动了农民的生产积极性。

实战演练

实战演练

实战演练

25.材料 (这种制度)……是民族因素与区域因素相结合,政治因素与经济因素相结合,既有利于少数民族当家作主,又有利于维护国家统一的制度。

设问:根据材料,指出这是我国哪一制度?以及这一制度实施的作用。

答案:制度:民族区域自治制度。作用:巩固祖国统一,保障各少数民族管理本民族内部事务的权利,促进少数民族地区发展。

实战演练

实战演练

26. 材料 中国人民军队虽是历经战火洗礼,保有优良革命传统的军队,但世界范围内的新军事革命已发生深刻变化,……中国军队联合作战指挥体制不够健全、力量结构不够合理、政策制度改革相对滞后等问题愈来愈显突出。尤其是近年来,有的西方大国挑拨使绊,南海小国频频挑衅。人民热切期盼我国军队能够履行保家卫国的使命,扬我中华国威。

设问:根据材料概括我国国防建设和军队改革的背景。

答案:背景:中国军队联合作战指挥体制不够健全、力量结构不够合理、政策制度改革相对滞后;个别西方大国的挑拨;南海问题;人民的热切期盼。

实战演练

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源