第21课世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第21课世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 300.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-13 19:59:33 | ||

图片预览

文档简介

第21课世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.20世纪60年代初,美国国务卿杜勒斯声称,“我们过于迅速地放松了自己对那些至今仍然生活在野蛮的黑暗之中的人们的控制。对于摩洛哥和突尼斯,我们应该等待。在向他们敞开联合国大门的同时,却没有考虑他们还缺乏联合国宪章所要求的资格,对此我们犯了错误”。杜勒斯提出此论的历史背景是( )

A.第三世界力量进一步发展壮大 B.战后世界殖民体系走向瓦解

C.美苏争霸的战略重心发生转移 D.世界格局多极化趋势的出现

2.二战后,英属殖民地基本通过和平谈判实现了独立,且独立后与宗主国大都保持了较为密切的关系;大多数法属殖民地通过和平方式也取得了独立;荷、比、葡三国的殖民地经过漫长而激烈的斗争后也获得了独立。这主要反映了( )

A.西欧殖民势力大势已去 B.亚洲民族解放运动的高涨

C.世界殖民体系已经崩溃 D.暴力革命是主要斗争方式

3.据统计,1949年至1950年,《人民日报》广告多是日用品广告,其中轻工业产品占比达92%;广告主身份以私营企业为主。1956年后,则多是工业产品广告,且以重工业产品为主,广告主身份也基本上都是国营企业、公私合营企业。导致这一变化的主要原因是( )

A.中华人民共和国的成立 B.全国土地改革基本完成

C.过渡时期总路线的实施 D.“大跃进”运动的开展

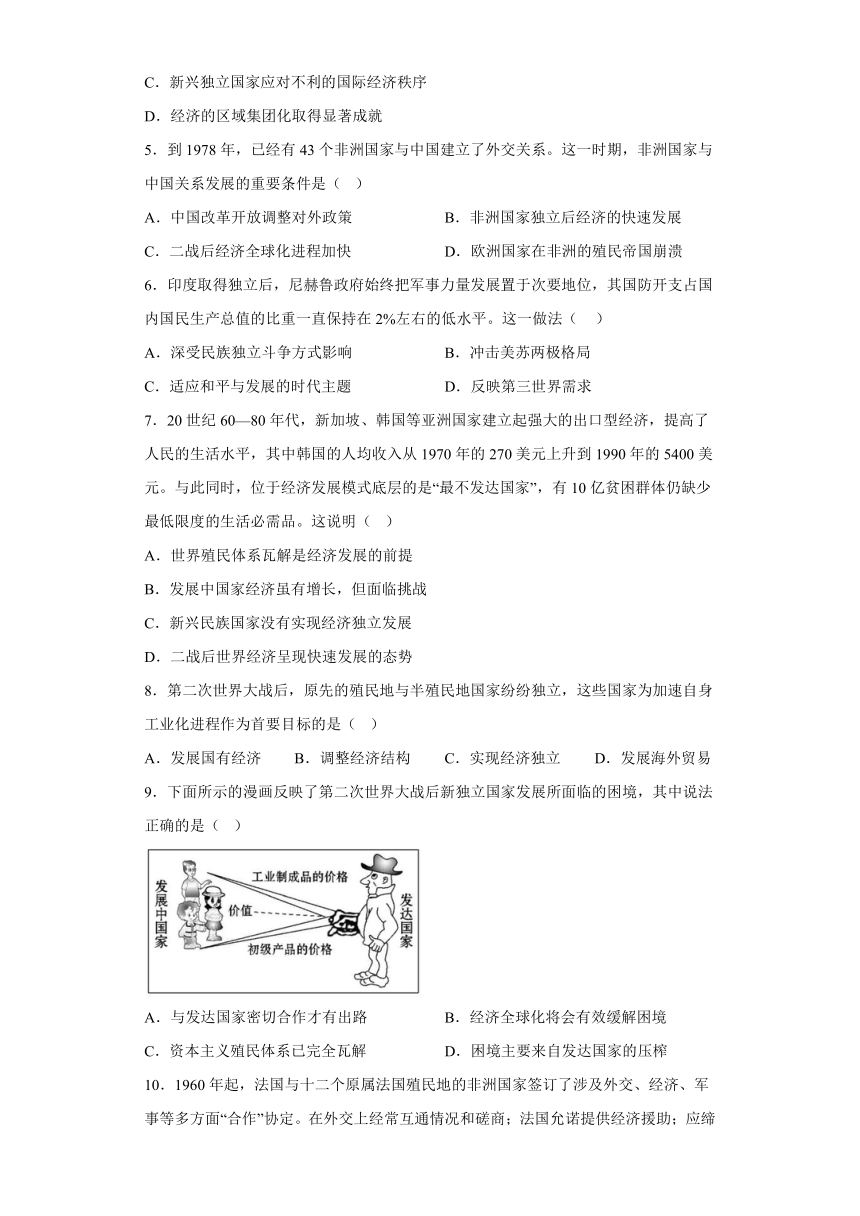

4.推动下表所列国际组织出现的主要因素是( )

成立时间 名称

1955 国际茶叶委员会

1960 石油输出国组织

1962 可可生产者联盟

1970 天然橡胶生产者协会

A.发达国家经济高速增长造成的资源紧缺

B.经济全球化开始扩展到生产领域

C.新兴独立国家应对不利的国际经济秩序

D.经济的区域集团化取得显著成就

5.到1978年,已经有43个非洲国家与中国建立了外交关系。这一时期,非洲国家与中国关系发展的重要条件是( )

A.中国改革开放调整对外政策 B.非洲国家独立后经济的快速发展

C.二战后经济全球化进程加快 D.欧洲国家在非洲的殖民帝国崩溃

6.印度取得独立后,尼赫鲁政府始终把军事力量发展置于次要地位,其国防开支占国内国民生产总值的比重一直保持在2%左右的低水平。这一做法( )

A.深受民族独立斗争方式影响 B.冲击美苏两极格局

C.适应和平与发展的时代主题 D.反映第三世界需求

7.20世纪60—80年代,新加坡、韩国等亚洲国家建立起强大的出口型经济,提高了人民的生活水平,其中韩国的人均收入从1970年的270美元上升到1990年的5400美元。与此同时,位于经济发展模式底层的是“最不发达国家”,有10亿贫困群体仍缺少最低限度的生活必需品。这说明( )

A.世界殖民体系瓦解是经济发展的前提

B.发展中国家经济虽有增长,但面临挑战

C.新兴民族国家没有实现经济独立发展

D.二战后世界经济呈现快速发展的态势

8.第二次世界大战后,原先的殖民地与半殖民地国家纷纷独立,这些国家为加速自身工业化进程作为首要目标的是( )

A.发展国有经济 B.调整经济结构 C.实现经济独立 D.发展海外贸易

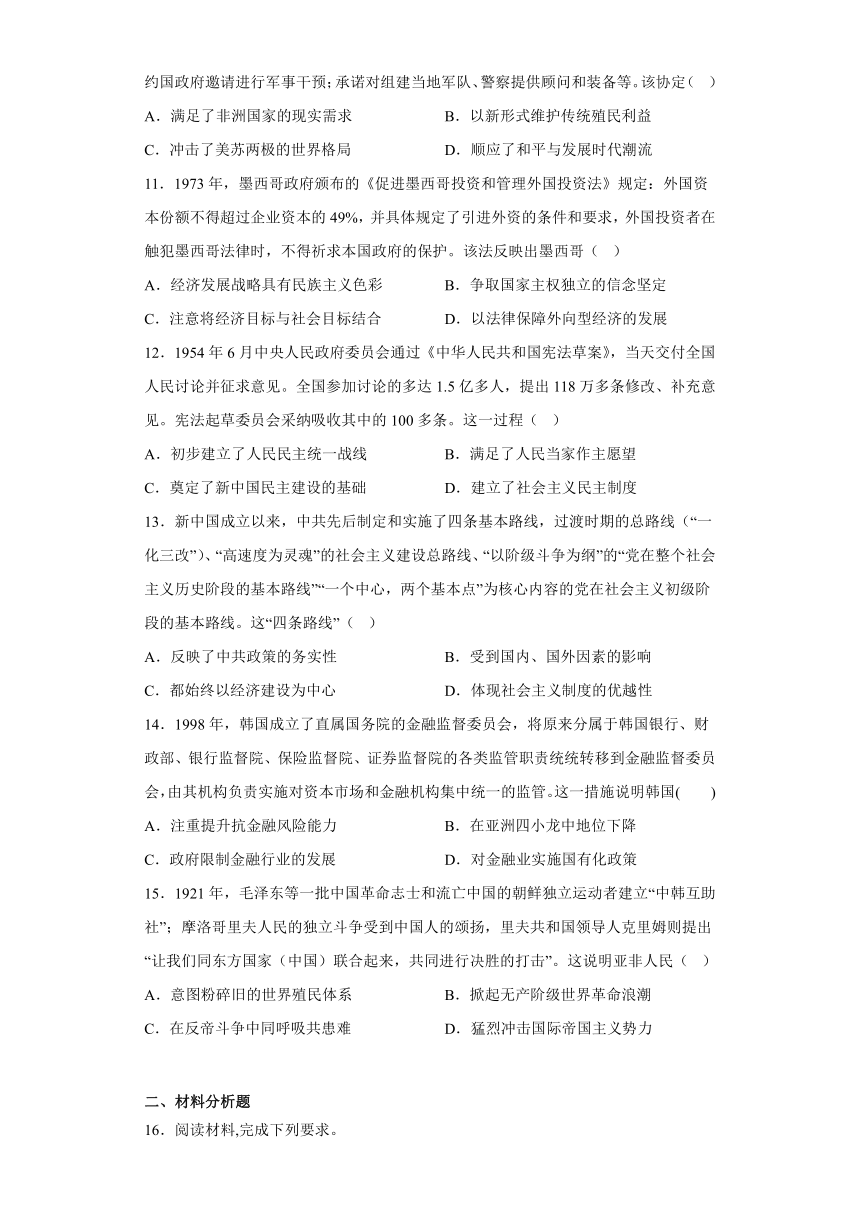

9.下面所示的漫画反映了第二次世界大战后新独立国家发展所面临的困境,其中说法正确的是( )

A.与发达国家密切合作才有出路 B.经济全球化将会有效缓解困境

C.资本主义殖民体系已完全瓦解 D.困境主要来自发达国家的压榨

10.1960年起,法国与十二个原属法国殖民地的非洲国家签订了涉及外交、经济、军事等多方面“合作”协定。在外交上经常互通情况和磋商;法国允诺提供经济援助;应缔约国政府邀请进行军事干预;承诺对组建当地军队、警察提供顾问和装备等。该协定( )

A.满足了非洲国家的现实需求 B.以新形式维护传统殖民利益

C.冲击了美苏两极的世界格局 D.顺应了和平与发展时代潮流

11.1973年,墨西哥政府颁布的《促进墨西哥投资和管理外国投资法》规定:外国资本份额不得超过企业资本的49%,并具体规定了引进外资的条件和要求,外国投资者在触犯墨西哥法律时,不得祈求本国政府的保护。该法反映出墨西哥( )

A.经济发展战略具有民族主义色彩 B.争取国家主权独立的信念坚定

C.注意将经济目标与社会目标结合 D.以法律保障外向型经济的发展

12.1954年6月中央人民政府委员会通过《中华人民共和国宪法草案》,当天交付全国人民讨论并征求意见。全国参加讨论的多达1.5亿多人,提出118万多条修改、补充意见。宪法起草委员会采纳吸收其中的100多条。这一过程( )

A.初步建立了人民民主统一战线 B.满足了人民当家作主愿望

C.奠定了新中国民主建设的基础 D.建立了社会主义民主制度

13.新中国成立以来,中共先后制定和实施了四条基本路线,过渡时期的总路线(“一化三改”)、“高速度为灵魂”的社会主义建设总路线、“以阶级斗争为纲”的“党在整个社会主义历史阶段的基本路线”“一个中心,两个基本点”为核心内容的党在社会主义初级阶段的基本路线。这“四条路线”( )

A.反映了中共政策的务实性 B.受到国内、国外因素的影响

C.都始终以经济建设为中心 D.体现社会主义制度的优越性

14.1998年,韩国成立了直属国务院的金融监督委员会,将原来分属于韩国银行、财政部、银行监督院、保险监督院、证券监督院的各类监管职责统统转移到金融监督委员会,由其机构负责实施对资本市场和金融机构集中统一的监管。这一措施说明韩国( )

A.注重提升抗金融风险能力 B.在亚洲四小龙中地位下降

C.政府限制金融行业的发展 D.对金融业实施国有化政策

15.1921年,毛泽东等一批中国革命志士和流亡中国的朝鲜独立运动者建立“中韩互助社”;摩洛哥里夫人民的独立斗争受到中国人的颂扬,里夫共和国领导人克里姆则提出“让我们同东方国家(中国)联合起来,共同进行决胜的打击”。这说明亚非人民( )

A.意图粉碎旧的世界殖民体系 B.掀起无产阶级世界革命浪潮

C.在反帝斗争中同呼吸共患难 D.猛烈冲击国际帝国主义势力

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪60年代,虽然绝大多数非洲国家获得了政治上的独立,但是依附于资本主义体系的单一外向型经济并未随着独立而从根本上改善。中心资本主义国家资本积累的速度快、程度高,而边缘地区资本积累的速度慢、程度低,这意味着,非洲的发展是建立在剥削自己之上的。宗主国控制着原材料价格,通过压低价格、转嫁危机使得非洲只能处于被剥削的依附状况。1974-1975年和1979-1982年,西方国家两次遭受到经济危机的打击。西方国家在国际市场蓄意压低农矿产品价格,制造关税壁垒,限制非洲产品进入西方市场。1972年非洲用38 吨剑麻或7吨棉花可换回一辆卡车,1980年用138吨剑麻或28吨棉花才可换回一辆卡车。独立后这种单一的外向型经济不仅没改善还被不断强化,与此同关让时非洲进一步贫困化。

——据马汉智等《非洲社会主义运动与当代非洲的道路选择》

(1)根据材料并结合所学知识,概括现代非洲发展过程中存在的问题并简析原因。

(2)根据材料并结合所学知识,就非洲发展道路谈谈你的认识。

17.阅读材料,回答下列问题。

材料一 1947年印度获得独立。两年后,新中国诞生。两国人民经过长期艰苦卓绝的斗争,终于摆脱了帝国主义的奴役,实现了民族独立。

——《中国睦邻史》

材料二 亚洲国家摆脱殖民统治后,各地的经济发展速度不平衡。20世纪六七十年代,新加坡、韩国的国民经济年增长率超过10%,经济发展速度名列世界前茅。到80年代,它们的经济发展增长率仍然一直保持近9%,远远超过西方发达国家。60年代以前,韩国还是一个落后的农业国,新加坡也仅仅是一个从事转口贸易的港口城市。可是,70年代以后,它们已经分别成为工业巨人和国际金融及贸易中心,工业、贸易和金融的实力令世界刮目相看。

——《世界近现代史》下册

(1)根据材料一,第二次世界大战后,印度获得独立和新中国诞生具有哪些相同的国际影响?中印两国实现民族独立的方式又有什么不同?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析出现材料二中现象的共同原因。从中你得到什么启示?

18.阅读材料,回答问题。

材料一 1903年,美国以武力为后盾,通过不平等条约,攫取了“永久使用、占领和控制”巴拿马运河的权利。美国由此重兵进驻运河区,把持了运河区的行政、司法、警察、铁路、财政等一切大权,使运河区成为名副其实的“国中之国”“殖民飞地”。

1973年召开的不结盟国家的政府首脑会议以及拉美国家波哥大会议坚决支持巴拿马政府和人民对运河区的主权要求。1974年美国终于不得不同意“迅速结束”对运河的管辖权。经过时断时续艰难曲折的谈判,1977年9月7日,巴拿马和美国在华盛顿签订了新《巴拿马运河条约》与《关于巴拿马运河的永久中立和经营的条约》,废除1903年的美巴条约,1999年,巴拿马正式收回运河区主权,美国结束了对巴拿马运河的长期控制。

材料二 1952年,巴蒂斯塔建立独裁统治,同美国签订了《军事互助条约》,引起人民的强烈不满。1953年卡斯特罗率军攻打兵营,未能成功,但成为反对独裁斗争的开端。国内随之出现了有组织的政治运动。1955年,出狱后的卡斯特罗迁居墨西哥,组织革命部队,伺机打回古巴。1956年革命队伍一回古巴就遭到旧军队的围剿,被迫进入山区。之后建立革命根据地,进行土地改革,赢得人民支持,以少胜多打败了独裁政府的“总进攻”,并建立了民族民主反帝阵线。1958年下半年,革命战争进入新阶段,革命军控制了大片领土。1959年革命军占领了大城市哈瓦拉,人民革命战争取得了胜利,建立了新政权。新政权实行土地改革,将美国和本国资本家财产收归国有,进行社会和经济根本变革。1961年卡斯特罗宣布古巴革命是一场社会主义革命,古巴社会主义革命阶段由此开始,古巴历史翻开了新的一页。

——据毛相麟《论古巴革命——纪念古巴革命胜利40周年》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国攫取巴拿马运河区主权的历史背景。分析1977年巴拿马和美国签订新条约的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪五六十年代古巴革命的特点。分析20世纪五六十年代古巴革命胜利的原因。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 1959年,新加坡规定:凡投资新兴工业(劳动密集型工业)的企业可免缴40%的企业所得税2—5年。“四小龙”还注意简化手续,提高行政机关工作效率,完善交通、通信等基础设施。1962—1981年,韩国引进先进技术1973项,1986年又引进517项,1987年为637项。中国台湾规定华侨和外国人可用专门技术或专利同台湾进行技术合作,其报酬可结汇汇出。在50—60年代,“四小龙”大量发展了纺织、食品、木材加工等劳动密集型产业。60—70年代,中国台湾、韩国先后发展了重化工业,技术和资本密集型产业也越来越多出现,精密机械、汽车、钢材和造船等高技术工业迅速发展。70年代“四小龙”加速发展电子工业。

——摘编自《亚洲“四小龙”经济发展的启示》

材料二 自20世纪50年代始至21世纪第一个十年的六十年间,全球范围内已完成了三轮产业转移浪潮,平均每20年间就完成一轮大型的产业转移,目前正在启动第四轮产业转移。中国东部沿海地区则参与了第三轮产业转移和正在发生的第四轮产业转移。第一轮产业转移始于20世纪50年代,美国、欧洲传统产业逐步向日本转移。第二轮产业转移始于20世纪60年代中期,日本劳动密集型产业逐步向亚洲四小龙转移。第三轮产业转移始于20世纪80年代中后期,亚洲四小龙的劳动密集型和部分低技术型产业逐步向中国东部沿海地区转移。

——摘自曲建《中国制造业步入“走出去”阶段为境外经济特区发展带来机遇》

(1)根据材料一并结合所学,简述“亚洲四小龙”崛起的历史经验。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国承接第三次产业转移的原因。你认为中国应该如何应对面临的第四次产业转移

参考答案:

1.A

【详解】根据材料可知,20世纪60年代,美国国务卿反对二战后新兴民族独立国家加入联合国。结合所学可知,二战后新型民族独立国家大量出现,加入联合国,第三世界力量进一步发展,冲击了美苏两极对峙格局和美国的霸权主义。A项正确;二战后世界殖民体系逐步瓦解,但材料反映美国反对二战后新兴民族独立国家加入联合国,第三世界力量壮大冲击美国的霸权,排除B项;20世纪60年代美苏争霸的战略重心仍在欧洲,排除C项;世界格局多极化趋势的出现表现为欧共体的形成、日本的崛起和第三世界力量的壮大,材料只涉及第三世界力量,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】结合所学知识可知,二战后,英、法、荷、比、葡等欧洲国家的实力和国际地位大大下降,海外殖民地通过和平或是暴力方式,纷纷独立,主要反映了西欧殖民势力大势已去,A项正确;材料并未体现亚洲民族解放运动的发展与高涨,排除B项;材料并未强调整个世界殖民体系已经崩溃的事实,排除C项;暴力革命是主要斗争方式与材料内容不符,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】根据材料,1956年后,《人民日报》广告由以轻工业产品为主变为以重工业为主,广告主身份由以私营企业为主变为以国营企业、公私合营企业为主,结合所学,1953-1957年,我国按照“一化三改”的过渡时期总路线,进行了社会主义工业化建设和三大改造,我国开始改变工业落后的面貌,完成了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,C项正确;材料所述的前后两种情况都发生在建国后,排除A项;土地改革主要内容是废除封建土地所有制,主要影响农业和农村,排除B项;“大跃进”运动是1958年开展的,且不涉及所有制的变革,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】根据材料并结合所学,二战后,一批亚非国家摆脱殖民统治而独立,这些国家中很多在经济上依赖出口原料,而西方资本主义国家则控制着世界资源,掌握世界贸易的主导权,为了摆脱发达国家垄断资本的剥削和控制 ,他们组成了石油输出国组织等原料生产国组织,目的是协调原料生产,稳定原料价格,共同维护原料生产国利益,C项正确;当时并未出现严重的资源紧缺,排除A项;生产领域的经济全球化在二战前就已经开始,排除B项;石油输出国组织等属于原料生产国组织,而非区域经济集团化组织,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】根据材料并结合所学知识可知,非洲国家的独立使欧洲列强在非洲的殖民统治瓦解,为非洲国家与中国关系发展提供条件,D项正确;1978年底,我国做出实施改革开放的伟大决策,排除A项;非洲国家长期受到西方列强的压迫,经济基础薄弱,排除B项;二战后经济全球化进程加快与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】根据材料信息“印度取得独立后,尼赫鲁政府始终把军事力量发展置于次要地位,其国防开支占国内国民生产总值的比重一直保持在2%左右的低水平。”并结合所学可知,印度独立后的半个多世纪中,其对外战略思想经历了重大的变化,甘地的非暴力思想对尼赫鲁政府的国防政策产生了很大的影响,并且非暴力和宽容的思想在印度有着深厚的宗教文化渊源和社会思想基础,印度的独立使得政治家们更加相信道义和非暴力的力量,A项正确;尼赫鲁政府降低国防开支的这一做法并未冲击美苏两极格局,排除B项;1985年,邓小平在深刻洞察世界格局变化的基础上抓住世界的主要矛盾,并精辟地概括为“和平与发展”两大问题,与材料时间不符,排除C项;尼赫鲁政府降低国防开支的这一做法并不能代表第三世界的需求,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据材料“有10亿贫困群体仍缺少最低限度的生活必需品”并结合所学知识可知发展中国家经济虽有增长,但面临挑战,B项正确;材料未涉及“世界殖民体系瓦解”问题,排除A项;大多数新兴民族国家实现了经济独立发展,C项表述与史实不符,排除C项;“二战后世界经济的快速发展”与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据材料及所学可知,二战后新兴民族独立国家发展工业的首要目标是摆脱对西方国家的经济依赖,即实现经济独立,C项正确;发展国有经济和调整经济结构、发展海外贸易都是发展工业的具体措施,不是目标,排除ABD项。故选C项。

9.D

【详解】结合所学知识可知,漫画反映的是发达国家通过工业品与初级产品之间的剪刀差对发展中国家进行掠夺,说明发展中国家困境主要来自发达国家的压榨,D项正确;发展中国家与发达国家合作处于弱势地位,建立国际政治经济新秩序才是解决发展中国家困境的出路,排除A项;经济全球化是双刃剑,会给发展中国家带来挑战和风险,排除B项;漫画反映的是发达国家与发展中国家的关系,而资本主义殖民体系瓦解的标志是非洲纳米比亚的独立,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据材料及所学可知,法国仍然继续参与原殖民地的非洲国家内外事务,实际上是以不同方式对其进行干涉,即以新的形式维护传统殖民利益,B项正确;“满足了”说法错误,排除A项;材料与两极格局无关,排除C项;冷战结束后和平与发展是时代潮流,排除D项。故选B项。

11.A

【详解】材料中“外国资本份额不得超过企业资本的49%”“外国投资者在触犯墨西哥法律时,不得祈求本国政府的保护”是对外国资本的限制,体现了墨西哥维护本国经济主权的要求,具有民族主义色彩,A项正确;1973年墨西哥早已经独立,“争取”说法不符合史实,排除B项;材料无法看出将经济目标与社会目标结合,排除C项;对外国资本的限制不等于发展外向型经济,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料“当天交付全国人民讨论并征求意见。全国参加讨论多达1.5亿多人”可知这一过程满足了人民当家作主的愿望,B项正确;人民民主统一战线建立于解放战争时期,排除A项;奠定了新中国民主建设的基础不属于材料的影响,排除C项;建立了社会主义民主制度与材料无关,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】结合材料及所学可知,在探索社会主义建设的过程中,因为国内、国际因素的影响在不同时期对基本路线做出了适当调整,同时及时发现并改正自己存在的问题,B项正确;“以阶级斗争为纲”的“党在整个社会主义历史阶段的基本路线”不是以经济建设为中心,也无法体现中共政策的务实性,排除A、C;D从材料中无法得出,排除。故选B项。

14.A

【详解】结合所学1997年亚洲爆发了金融危机,材料说明韩国政府加大对金融的管控,这有利于提升韩国的抗金融风险能力,A项正确;材料不能反映出韩国在“亚洲四小龙”中地位的变化,排除B项;韩国将监管职责统统转移到金融监督委员会,由其机构负责实施对资本市场和金融机构集中统一的监管,加强监管并不等于政府限制金融行业的发展,排除C项;材料看不出金融业归国家所有,排除D项。故选A项。

15.C

【详解】从材料可知,中朝革命者通过“中韩互助社”加强两国在反对帝国主义国家方面的协调性,这是因为中韩反帝斗争具有共同的目标——日本帝国主义,此外中国人民与里夫人民更是在道义上互相给予支持,这清晰地表达出亚非人民在反帝斗争中同呼吸共患难,C项正确;A、D两项明显夸大了材料内涵,排除AD项;里夫共和国的独立斗争并不具有无产阶级革命性质,排除B项。故选C项。

16.(1)问题:单一外向型经济,缺乏竞争力;依附于西方资本主义国家;缺乏资本积累,发展模式落后等。

原因:西方的殖民统治与掠夺;经济上未实现独立,依附于现代资本主义经济体系;非洲国家政局不稳,社会治理水平低等。

(2)认识:非洲的贫困化有深刻的历史经纬,长期的殖民统治和掠夺是非洲长期贫困化的根源;非洲需要提高自身治理水平,改变自身经济结构单一等问题,才能从内部解决贫困化问题;当前国际经济与政治体系仍由西方发达国家主导,弊端丛生,亟待重整,才能推动非洲问题的解决等。

【详解】(1)问题:根据材料“但是依附于资本主义体系的单一外向型经济并未随着独立而从根本上改善”可知单一外向型经济,缺乏竞争力;依附于西方资本主义国家;根据材料“而边缘地区资本积累的速度慢、程度低,这意味着,非洲的发展是建立在剥削自己之上的。宗主国控制着原材料价格”可知缺乏资本积累,发展模式落后等。

原因:结合历史因素可知西方的殖民统治与掠夺;结合其经济发展模式可知经济上未实现独立,依附于现代资本主义经济体系;结合其社会发展状况可知非洲国家政局不稳,社会治理水平低等。

(2)认识:结合非洲经济落后的历史和现实原因及当前国际形势可知非洲的贫困化有深刻的历史经纬,长期的殖民统治和掠夺是非洲长期贫困化的根源;非洲需要提高自身治理水平,改变自身经济结构单一等问题,才能从内部解决贫困化问题;当前国际经济与政治体系仍由西方发达国家主导,弊端丛生,亟待重整,才能推动非洲问题的解决等。

17.(1)影响:改变了世界各国的力量对比;沉重打击了帝国主义势力;极大地鼓舞了被压迫民族的解放斗争。

方式:中国是在无产阶级政党的领导下,通过武装斗争和农村包围城市,推翻了本国的反动政府;印度是在民族资产阶级政党的领导下,通过人民的斗争,迫使英国殖民当局“和平”移交了政权。

(2)共同原因:新加坡、韩国抓住机遇,吸引外资;根据本国的国情制定适合本国的经济战略;积极参与国际竞争,发展外向型经济。

启示:进行经济建设时要根据本国的国情制定适合本国的经济发展战略;中国要继续实行改革开放、以经济建设为中心的政策。

【解析】(1)

影响:根据材料中国、印度实现了民族独立,可分析出改变了世界各国的力量对比;根据材料“摆脱了帝国主义的奴役,实现了民族独立”可分析出沉重打击了帝国主义势力;结合所学可分析出极大地鼓舞了被压迫民族的解放斗争。

方式:结合所学可分析出中国是在无产阶级政党的领导下,通过武装斗争和农村包围城市,推翻了本国的反动政府;结合印度甘地以及民族资产阶级政党领导的运动等史实可分析出印度是在民族资产阶级政党的领导下,通过人民的斗争,迫使英国殖民当局“和平”移交了政权。

(2)

共同原因:结合所学可知,20世纪60-80年代,新加坡、韩国等亚洲国家抓住西方发达国家进行产业结构调整的机会,得出新加坡、韩国抓住机遇,吸引外资;结合所学可知,新加坡、韩国利用本国丰富的劳动力资源吸引外国资本,发展劳动密集型产业,可分析出根据本国的国情制定适合本国的经济战略;结合所学可分析出积极参与国际竞争,发展外向型经济。

启示:结合所学可分析出进行经济建设时要根据本国的国情制定适合本国的经济发展战略;结合中国新时期以来取得的成就可分析出中国要继续实行改革开放、以经济建设为中心的政策。

18.(1)历史背景:经过第二次工业革命,美国经济迅速发展,实力大增;巴拿马运河的开通,使太平洋和大西洋之间的航程大大缩短,极具战略和经济价值。原因:巴拿马人民的长期抗争;第三世界国家的大力支持;经济危机的打击及欧日的竞争,使美国经济实力下降。

(2)特点:反帝反封建的民族民主革命;政治运动与暴力革命结合;农村包围城市道路;由民主革命向社会主义革命转变;建立革命统一阵线。原因:革命路线正确;卡斯特罗的领导;战后世界社会主义阵营的形成;帝国主义殖民主义体系走向瓦解;古巴人民支持。

【解析】(1)

历史背景:由材料“美国以武力为后盾,通过不平等条约”得出经过第二次工业革命,美国经济迅速发展,实力大增;结合巴拿马运河的地理位置得出巴拿马运河的开通,使太平洋和大西洋之间的航程大大缩短,极具战略和经济价值。

原因:由材料“巴拿马政府和人民对运河区的主权要求”得出巴拿马人民的长期抗争;由材料“1973年召开的不结盟国家的政府首脑会议以及拉美国家波哥大会议坚决支持”得出第三世界国家的大力支持;由材料“1974年美国终于不得不同意‘迅速结束’对运河的管辖权”并结合所学知识得出由于经济危机的打击及欧日的竞争,使美国经济实力下降。

(2)

特点:据材料“巴蒂斯塔建立独裁统治,同美国签订了《军事互助条约》,引起人民的强烈不满”得出反帝反封建的民族民主革命;据材料“1953年卡斯特罗率军攻打兵营,未能成功,但成为反对独裁斗争的开端。国内随之出现了有组织的政治运动”得出政治运动与暴力革命结合;据材料“被迫进入山区。之后建立革命根据地,进行土地改革,赢得人民支持”“1959年革命军占领了大城市哈瓦拉”得出农村包围城市道路;据材料“建立了民族民主反帝阵线”得出建立革命统一阵线;据材料“建立了民族民主反帝阵线”“1961年卡斯特罗宣布古巴革命是一场社会主义革命”得出由民主革命向社会主义革命转变。

原因:据材料“建立革命根据地,进行土地改革,赢得人民支持,以少胜多打败了独裁政府的’总进攻“建立了民族民主反帝阵线”得出卡斯特罗的领导、古巴人民支持、革命路线正确;结合时代背景得出战后社会主义阵营的形成;帝国主义殖民主义体系走向瓦解。

19.(1)注意改善投资环境,吸引外资;积极引进外国先进技术;不断调整产业结构,使产品保持较强竞争力;抓住西方发达国家进行产业结构调整的机会;利用自身丰富的劳动力资源等。

(2)原因:中国经济发展相对落后;进行“真理标准问题”讨论,解放了人们的思想;中共十一届三中全会作出改革开放的战略决策;经济特区的设立。应对策略:政府要制定符合国情的产业转移的相关政策;加强“一带一路”建设,为产业转移提供更加便利的条件;注意发展教育,培养需要的高端人才;将中国发达地区的劳动和资本密集型产业向外转移。

【详解】(1)根据材料“凡投资新兴工业(劳动密集型工业)的企业可免缴40%的企业所得税2—5年。‘四小龙’还注意简化手续,提高行政机关工作效率,完善交通、通信等基础设施”可知,注意改善投资环境,吸引外资;根据材料“1962—1981年,韩国引进先进技术1973项,1986年又引进517项,1987年为637项。中国台湾规定华侨和外国人可用专门技术或专利同台湾进行技术合作”可知,积极引进外国先进技术;根据材料“在50—60年代,‘四小龙’大量发展了纺织、食品、木材加工等劳动密集型产业。60—70年代,中国台湾、韩国先后发展了重化工业,技术和资本密集型产业也越来越多出现,精密机械、汽车、钢材和造船等高技术工业迅速发展。70年代‘四小龙’加速发展电子工业”可知,不断调整产业结构,使产品保持较强竞争力;根据所学知识可知,抓住西方发达国家进行产业结构调整的机会;利用自身丰富的劳动力资源等。

(2)原因:根据材料“第三轮产业转移始于20世纪80年代中后期,亚洲四小龙的劳动密集型和部分低技术型产业逐步向中国东部沿海地区转移”并结合所学知识,从政治、经济、思想等方面来分析中国承接第三次产业转移的原因,如中国经济发展相对落后;进行“真理标准问题”讨论,解放了人们的思想;中共十一届三中全会作出改革开放的战略决策;经济特区的设立等等。应对策略:结合所学知识,联系当下我国的国家政策,从政治、经济、思想等方面来思考,如政府要制定符合国情的产业转移的相关政策;加强“一带一路”建设,为产业转移提供更加便利的条件;注意发展教育,培养需要的高端人才;将中国发达地区的劳动和资本密集型产业向外转移等等。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.20世纪60年代初,美国国务卿杜勒斯声称,“我们过于迅速地放松了自己对那些至今仍然生活在野蛮的黑暗之中的人们的控制。对于摩洛哥和突尼斯,我们应该等待。在向他们敞开联合国大门的同时,却没有考虑他们还缺乏联合国宪章所要求的资格,对此我们犯了错误”。杜勒斯提出此论的历史背景是( )

A.第三世界力量进一步发展壮大 B.战后世界殖民体系走向瓦解

C.美苏争霸的战略重心发生转移 D.世界格局多极化趋势的出现

2.二战后,英属殖民地基本通过和平谈判实现了独立,且独立后与宗主国大都保持了较为密切的关系;大多数法属殖民地通过和平方式也取得了独立;荷、比、葡三国的殖民地经过漫长而激烈的斗争后也获得了独立。这主要反映了( )

A.西欧殖民势力大势已去 B.亚洲民族解放运动的高涨

C.世界殖民体系已经崩溃 D.暴力革命是主要斗争方式

3.据统计,1949年至1950年,《人民日报》广告多是日用品广告,其中轻工业产品占比达92%;广告主身份以私营企业为主。1956年后,则多是工业产品广告,且以重工业产品为主,广告主身份也基本上都是国营企业、公私合营企业。导致这一变化的主要原因是( )

A.中华人民共和国的成立 B.全国土地改革基本完成

C.过渡时期总路线的实施 D.“大跃进”运动的开展

4.推动下表所列国际组织出现的主要因素是( )

成立时间 名称

1955 国际茶叶委员会

1960 石油输出国组织

1962 可可生产者联盟

1970 天然橡胶生产者协会

A.发达国家经济高速增长造成的资源紧缺

B.经济全球化开始扩展到生产领域

C.新兴独立国家应对不利的国际经济秩序

D.经济的区域集团化取得显著成就

5.到1978年,已经有43个非洲国家与中国建立了外交关系。这一时期,非洲国家与中国关系发展的重要条件是( )

A.中国改革开放调整对外政策 B.非洲国家独立后经济的快速发展

C.二战后经济全球化进程加快 D.欧洲国家在非洲的殖民帝国崩溃

6.印度取得独立后,尼赫鲁政府始终把军事力量发展置于次要地位,其国防开支占国内国民生产总值的比重一直保持在2%左右的低水平。这一做法( )

A.深受民族独立斗争方式影响 B.冲击美苏两极格局

C.适应和平与发展的时代主题 D.反映第三世界需求

7.20世纪60—80年代,新加坡、韩国等亚洲国家建立起强大的出口型经济,提高了人民的生活水平,其中韩国的人均收入从1970年的270美元上升到1990年的5400美元。与此同时,位于经济发展模式底层的是“最不发达国家”,有10亿贫困群体仍缺少最低限度的生活必需品。这说明( )

A.世界殖民体系瓦解是经济发展的前提

B.发展中国家经济虽有增长,但面临挑战

C.新兴民族国家没有实现经济独立发展

D.二战后世界经济呈现快速发展的态势

8.第二次世界大战后,原先的殖民地与半殖民地国家纷纷独立,这些国家为加速自身工业化进程作为首要目标的是( )

A.发展国有经济 B.调整经济结构 C.实现经济独立 D.发展海外贸易

9.下面所示的漫画反映了第二次世界大战后新独立国家发展所面临的困境,其中说法正确的是( )

A.与发达国家密切合作才有出路 B.经济全球化将会有效缓解困境

C.资本主义殖民体系已完全瓦解 D.困境主要来自发达国家的压榨

10.1960年起,法国与十二个原属法国殖民地的非洲国家签订了涉及外交、经济、军事等多方面“合作”协定。在外交上经常互通情况和磋商;法国允诺提供经济援助;应缔约国政府邀请进行军事干预;承诺对组建当地军队、警察提供顾问和装备等。该协定( )

A.满足了非洲国家的现实需求 B.以新形式维护传统殖民利益

C.冲击了美苏两极的世界格局 D.顺应了和平与发展时代潮流

11.1973年,墨西哥政府颁布的《促进墨西哥投资和管理外国投资法》规定:外国资本份额不得超过企业资本的49%,并具体规定了引进外资的条件和要求,外国投资者在触犯墨西哥法律时,不得祈求本国政府的保护。该法反映出墨西哥( )

A.经济发展战略具有民族主义色彩 B.争取国家主权独立的信念坚定

C.注意将经济目标与社会目标结合 D.以法律保障外向型经济的发展

12.1954年6月中央人民政府委员会通过《中华人民共和国宪法草案》,当天交付全国人民讨论并征求意见。全国参加讨论的多达1.5亿多人,提出118万多条修改、补充意见。宪法起草委员会采纳吸收其中的100多条。这一过程( )

A.初步建立了人民民主统一战线 B.满足了人民当家作主愿望

C.奠定了新中国民主建设的基础 D.建立了社会主义民主制度

13.新中国成立以来,中共先后制定和实施了四条基本路线,过渡时期的总路线(“一化三改”)、“高速度为灵魂”的社会主义建设总路线、“以阶级斗争为纲”的“党在整个社会主义历史阶段的基本路线”“一个中心,两个基本点”为核心内容的党在社会主义初级阶段的基本路线。这“四条路线”( )

A.反映了中共政策的务实性 B.受到国内、国外因素的影响

C.都始终以经济建设为中心 D.体现社会主义制度的优越性

14.1998年,韩国成立了直属国务院的金融监督委员会,将原来分属于韩国银行、财政部、银行监督院、保险监督院、证券监督院的各类监管职责统统转移到金融监督委员会,由其机构负责实施对资本市场和金融机构集中统一的监管。这一措施说明韩国( )

A.注重提升抗金融风险能力 B.在亚洲四小龙中地位下降

C.政府限制金融行业的发展 D.对金融业实施国有化政策

15.1921年,毛泽东等一批中国革命志士和流亡中国的朝鲜独立运动者建立“中韩互助社”;摩洛哥里夫人民的独立斗争受到中国人的颂扬,里夫共和国领导人克里姆则提出“让我们同东方国家(中国)联合起来,共同进行决胜的打击”。这说明亚非人民( )

A.意图粉碎旧的世界殖民体系 B.掀起无产阶级世界革命浪潮

C.在反帝斗争中同呼吸共患难 D.猛烈冲击国际帝国主义势力

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪60年代,虽然绝大多数非洲国家获得了政治上的独立,但是依附于资本主义体系的单一外向型经济并未随着独立而从根本上改善。中心资本主义国家资本积累的速度快、程度高,而边缘地区资本积累的速度慢、程度低,这意味着,非洲的发展是建立在剥削自己之上的。宗主国控制着原材料价格,通过压低价格、转嫁危机使得非洲只能处于被剥削的依附状况。1974-1975年和1979-1982年,西方国家两次遭受到经济危机的打击。西方国家在国际市场蓄意压低农矿产品价格,制造关税壁垒,限制非洲产品进入西方市场。1972年非洲用38 吨剑麻或7吨棉花可换回一辆卡车,1980年用138吨剑麻或28吨棉花才可换回一辆卡车。独立后这种单一的外向型经济不仅没改善还被不断强化,与此同关让时非洲进一步贫困化。

——据马汉智等《非洲社会主义运动与当代非洲的道路选择》

(1)根据材料并结合所学知识,概括现代非洲发展过程中存在的问题并简析原因。

(2)根据材料并结合所学知识,就非洲发展道路谈谈你的认识。

17.阅读材料,回答下列问题。

材料一 1947年印度获得独立。两年后,新中国诞生。两国人民经过长期艰苦卓绝的斗争,终于摆脱了帝国主义的奴役,实现了民族独立。

——《中国睦邻史》

材料二 亚洲国家摆脱殖民统治后,各地的经济发展速度不平衡。20世纪六七十年代,新加坡、韩国的国民经济年增长率超过10%,经济发展速度名列世界前茅。到80年代,它们的经济发展增长率仍然一直保持近9%,远远超过西方发达国家。60年代以前,韩国还是一个落后的农业国,新加坡也仅仅是一个从事转口贸易的港口城市。可是,70年代以后,它们已经分别成为工业巨人和国际金融及贸易中心,工业、贸易和金融的实力令世界刮目相看。

——《世界近现代史》下册

(1)根据材料一,第二次世界大战后,印度获得独立和新中国诞生具有哪些相同的国际影响?中印两国实现民族独立的方式又有什么不同?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析出现材料二中现象的共同原因。从中你得到什么启示?

18.阅读材料,回答问题。

材料一 1903年,美国以武力为后盾,通过不平等条约,攫取了“永久使用、占领和控制”巴拿马运河的权利。美国由此重兵进驻运河区,把持了运河区的行政、司法、警察、铁路、财政等一切大权,使运河区成为名副其实的“国中之国”“殖民飞地”。

1973年召开的不结盟国家的政府首脑会议以及拉美国家波哥大会议坚决支持巴拿马政府和人民对运河区的主权要求。1974年美国终于不得不同意“迅速结束”对运河的管辖权。经过时断时续艰难曲折的谈判,1977年9月7日,巴拿马和美国在华盛顿签订了新《巴拿马运河条约》与《关于巴拿马运河的永久中立和经营的条约》,废除1903年的美巴条约,1999年,巴拿马正式收回运河区主权,美国结束了对巴拿马运河的长期控制。

材料二 1952年,巴蒂斯塔建立独裁统治,同美国签订了《军事互助条约》,引起人民的强烈不满。1953年卡斯特罗率军攻打兵营,未能成功,但成为反对独裁斗争的开端。国内随之出现了有组织的政治运动。1955年,出狱后的卡斯特罗迁居墨西哥,组织革命部队,伺机打回古巴。1956年革命队伍一回古巴就遭到旧军队的围剿,被迫进入山区。之后建立革命根据地,进行土地改革,赢得人民支持,以少胜多打败了独裁政府的“总进攻”,并建立了民族民主反帝阵线。1958年下半年,革命战争进入新阶段,革命军控制了大片领土。1959年革命军占领了大城市哈瓦拉,人民革命战争取得了胜利,建立了新政权。新政权实行土地改革,将美国和本国资本家财产收归国有,进行社会和经济根本变革。1961年卡斯特罗宣布古巴革命是一场社会主义革命,古巴社会主义革命阶段由此开始,古巴历史翻开了新的一页。

——据毛相麟《论古巴革命——纪念古巴革命胜利40周年》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国攫取巴拿马运河区主权的历史背景。分析1977年巴拿马和美国签订新条约的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪五六十年代古巴革命的特点。分析20世纪五六十年代古巴革命胜利的原因。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 1959年,新加坡规定:凡投资新兴工业(劳动密集型工业)的企业可免缴40%的企业所得税2—5年。“四小龙”还注意简化手续,提高行政机关工作效率,完善交通、通信等基础设施。1962—1981年,韩国引进先进技术1973项,1986年又引进517项,1987年为637项。中国台湾规定华侨和外国人可用专门技术或专利同台湾进行技术合作,其报酬可结汇汇出。在50—60年代,“四小龙”大量发展了纺织、食品、木材加工等劳动密集型产业。60—70年代,中国台湾、韩国先后发展了重化工业,技术和资本密集型产业也越来越多出现,精密机械、汽车、钢材和造船等高技术工业迅速发展。70年代“四小龙”加速发展电子工业。

——摘编自《亚洲“四小龙”经济发展的启示》

材料二 自20世纪50年代始至21世纪第一个十年的六十年间,全球范围内已完成了三轮产业转移浪潮,平均每20年间就完成一轮大型的产业转移,目前正在启动第四轮产业转移。中国东部沿海地区则参与了第三轮产业转移和正在发生的第四轮产业转移。第一轮产业转移始于20世纪50年代,美国、欧洲传统产业逐步向日本转移。第二轮产业转移始于20世纪60年代中期,日本劳动密集型产业逐步向亚洲四小龙转移。第三轮产业转移始于20世纪80年代中后期,亚洲四小龙的劳动密集型和部分低技术型产业逐步向中国东部沿海地区转移。

——摘自曲建《中国制造业步入“走出去”阶段为境外经济特区发展带来机遇》

(1)根据材料一并结合所学,简述“亚洲四小龙”崛起的历史经验。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国承接第三次产业转移的原因。你认为中国应该如何应对面临的第四次产业转移

参考答案:

1.A

【详解】根据材料可知,20世纪60年代,美国国务卿反对二战后新兴民族独立国家加入联合国。结合所学可知,二战后新型民族独立国家大量出现,加入联合国,第三世界力量进一步发展,冲击了美苏两极对峙格局和美国的霸权主义。A项正确;二战后世界殖民体系逐步瓦解,但材料反映美国反对二战后新兴民族独立国家加入联合国,第三世界力量壮大冲击美国的霸权,排除B项;20世纪60年代美苏争霸的战略重心仍在欧洲,排除C项;世界格局多极化趋势的出现表现为欧共体的形成、日本的崛起和第三世界力量的壮大,材料只涉及第三世界力量,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】结合所学知识可知,二战后,英、法、荷、比、葡等欧洲国家的实力和国际地位大大下降,海外殖民地通过和平或是暴力方式,纷纷独立,主要反映了西欧殖民势力大势已去,A项正确;材料并未体现亚洲民族解放运动的发展与高涨,排除B项;材料并未强调整个世界殖民体系已经崩溃的事实,排除C项;暴力革命是主要斗争方式与材料内容不符,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】根据材料,1956年后,《人民日报》广告由以轻工业产品为主变为以重工业为主,广告主身份由以私营企业为主变为以国营企业、公私合营企业为主,结合所学,1953-1957年,我国按照“一化三改”的过渡时期总路线,进行了社会主义工业化建设和三大改造,我国开始改变工业落后的面貌,完成了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,C项正确;材料所述的前后两种情况都发生在建国后,排除A项;土地改革主要内容是废除封建土地所有制,主要影响农业和农村,排除B项;“大跃进”运动是1958年开展的,且不涉及所有制的变革,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】根据材料并结合所学,二战后,一批亚非国家摆脱殖民统治而独立,这些国家中很多在经济上依赖出口原料,而西方资本主义国家则控制着世界资源,掌握世界贸易的主导权,为了摆脱发达国家垄断资本的剥削和控制 ,他们组成了石油输出国组织等原料生产国组织,目的是协调原料生产,稳定原料价格,共同维护原料生产国利益,C项正确;当时并未出现严重的资源紧缺,排除A项;生产领域的经济全球化在二战前就已经开始,排除B项;石油输出国组织等属于原料生产国组织,而非区域经济集团化组织,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】根据材料并结合所学知识可知,非洲国家的独立使欧洲列强在非洲的殖民统治瓦解,为非洲国家与中国关系发展提供条件,D项正确;1978年底,我国做出实施改革开放的伟大决策,排除A项;非洲国家长期受到西方列强的压迫,经济基础薄弱,排除B项;二战后经济全球化进程加快与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】根据材料信息“印度取得独立后,尼赫鲁政府始终把军事力量发展置于次要地位,其国防开支占国内国民生产总值的比重一直保持在2%左右的低水平。”并结合所学可知,印度独立后的半个多世纪中,其对外战略思想经历了重大的变化,甘地的非暴力思想对尼赫鲁政府的国防政策产生了很大的影响,并且非暴力和宽容的思想在印度有着深厚的宗教文化渊源和社会思想基础,印度的独立使得政治家们更加相信道义和非暴力的力量,A项正确;尼赫鲁政府降低国防开支的这一做法并未冲击美苏两极格局,排除B项;1985年,邓小平在深刻洞察世界格局变化的基础上抓住世界的主要矛盾,并精辟地概括为“和平与发展”两大问题,与材料时间不符,排除C项;尼赫鲁政府降低国防开支的这一做法并不能代表第三世界的需求,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据材料“有10亿贫困群体仍缺少最低限度的生活必需品”并结合所学知识可知发展中国家经济虽有增长,但面临挑战,B项正确;材料未涉及“世界殖民体系瓦解”问题,排除A项;大多数新兴民族国家实现了经济独立发展,C项表述与史实不符,排除C项;“二战后世界经济的快速发展”与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据材料及所学可知,二战后新兴民族独立国家发展工业的首要目标是摆脱对西方国家的经济依赖,即实现经济独立,C项正确;发展国有经济和调整经济结构、发展海外贸易都是发展工业的具体措施,不是目标,排除ABD项。故选C项。

9.D

【详解】结合所学知识可知,漫画反映的是发达国家通过工业品与初级产品之间的剪刀差对发展中国家进行掠夺,说明发展中国家困境主要来自发达国家的压榨,D项正确;发展中国家与发达国家合作处于弱势地位,建立国际政治经济新秩序才是解决发展中国家困境的出路,排除A项;经济全球化是双刃剑,会给发展中国家带来挑战和风险,排除B项;漫画反映的是发达国家与发展中国家的关系,而资本主义殖民体系瓦解的标志是非洲纳米比亚的独立,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据材料及所学可知,法国仍然继续参与原殖民地的非洲国家内外事务,实际上是以不同方式对其进行干涉,即以新的形式维护传统殖民利益,B项正确;“满足了”说法错误,排除A项;材料与两极格局无关,排除C项;冷战结束后和平与发展是时代潮流,排除D项。故选B项。

11.A

【详解】材料中“外国资本份额不得超过企业资本的49%”“外国投资者在触犯墨西哥法律时,不得祈求本国政府的保护”是对外国资本的限制,体现了墨西哥维护本国经济主权的要求,具有民族主义色彩,A项正确;1973年墨西哥早已经独立,“争取”说法不符合史实,排除B项;材料无法看出将经济目标与社会目标结合,排除C项;对外国资本的限制不等于发展外向型经济,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料“当天交付全国人民讨论并征求意见。全国参加讨论多达1.5亿多人”可知这一过程满足了人民当家作主的愿望,B项正确;人民民主统一战线建立于解放战争时期,排除A项;奠定了新中国民主建设的基础不属于材料的影响,排除C项;建立了社会主义民主制度与材料无关,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】结合材料及所学可知,在探索社会主义建设的过程中,因为国内、国际因素的影响在不同时期对基本路线做出了适当调整,同时及时发现并改正自己存在的问题,B项正确;“以阶级斗争为纲”的“党在整个社会主义历史阶段的基本路线”不是以经济建设为中心,也无法体现中共政策的务实性,排除A、C;D从材料中无法得出,排除。故选B项。

14.A

【详解】结合所学1997年亚洲爆发了金融危机,材料说明韩国政府加大对金融的管控,这有利于提升韩国的抗金融风险能力,A项正确;材料不能反映出韩国在“亚洲四小龙”中地位的变化,排除B项;韩国将监管职责统统转移到金融监督委员会,由其机构负责实施对资本市场和金融机构集中统一的监管,加强监管并不等于政府限制金融行业的发展,排除C项;材料看不出金融业归国家所有,排除D项。故选A项。

15.C

【详解】从材料可知,中朝革命者通过“中韩互助社”加强两国在反对帝国主义国家方面的协调性,这是因为中韩反帝斗争具有共同的目标——日本帝国主义,此外中国人民与里夫人民更是在道义上互相给予支持,这清晰地表达出亚非人民在反帝斗争中同呼吸共患难,C项正确;A、D两项明显夸大了材料内涵,排除AD项;里夫共和国的独立斗争并不具有无产阶级革命性质,排除B项。故选C项。

16.(1)问题:单一外向型经济,缺乏竞争力;依附于西方资本主义国家;缺乏资本积累,发展模式落后等。

原因:西方的殖民统治与掠夺;经济上未实现独立,依附于现代资本主义经济体系;非洲国家政局不稳,社会治理水平低等。

(2)认识:非洲的贫困化有深刻的历史经纬,长期的殖民统治和掠夺是非洲长期贫困化的根源;非洲需要提高自身治理水平,改变自身经济结构单一等问题,才能从内部解决贫困化问题;当前国际经济与政治体系仍由西方发达国家主导,弊端丛生,亟待重整,才能推动非洲问题的解决等。

【详解】(1)问题:根据材料“但是依附于资本主义体系的单一外向型经济并未随着独立而从根本上改善”可知单一外向型经济,缺乏竞争力;依附于西方资本主义国家;根据材料“而边缘地区资本积累的速度慢、程度低,这意味着,非洲的发展是建立在剥削自己之上的。宗主国控制着原材料价格”可知缺乏资本积累,发展模式落后等。

原因:结合历史因素可知西方的殖民统治与掠夺;结合其经济发展模式可知经济上未实现独立,依附于现代资本主义经济体系;结合其社会发展状况可知非洲国家政局不稳,社会治理水平低等。

(2)认识:结合非洲经济落后的历史和现实原因及当前国际形势可知非洲的贫困化有深刻的历史经纬,长期的殖民统治和掠夺是非洲长期贫困化的根源;非洲需要提高自身治理水平,改变自身经济结构单一等问题,才能从内部解决贫困化问题;当前国际经济与政治体系仍由西方发达国家主导,弊端丛生,亟待重整,才能推动非洲问题的解决等。

17.(1)影响:改变了世界各国的力量对比;沉重打击了帝国主义势力;极大地鼓舞了被压迫民族的解放斗争。

方式:中国是在无产阶级政党的领导下,通过武装斗争和农村包围城市,推翻了本国的反动政府;印度是在民族资产阶级政党的领导下,通过人民的斗争,迫使英国殖民当局“和平”移交了政权。

(2)共同原因:新加坡、韩国抓住机遇,吸引外资;根据本国的国情制定适合本国的经济战略;积极参与国际竞争,发展外向型经济。

启示:进行经济建设时要根据本国的国情制定适合本国的经济发展战略;中国要继续实行改革开放、以经济建设为中心的政策。

【解析】(1)

影响:根据材料中国、印度实现了民族独立,可分析出改变了世界各国的力量对比;根据材料“摆脱了帝国主义的奴役,实现了民族独立”可分析出沉重打击了帝国主义势力;结合所学可分析出极大地鼓舞了被压迫民族的解放斗争。

方式:结合所学可分析出中国是在无产阶级政党的领导下,通过武装斗争和农村包围城市,推翻了本国的反动政府;结合印度甘地以及民族资产阶级政党领导的运动等史实可分析出印度是在民族资产阶级政党的领导下,通过人民的斗争,迫使英国殖民当局“和平”移交了政权。

(2)

共同原因:结合所学可知,20世纪60-80年代,新加坡、韩国等亚洲国家抓住西方发达国家进行产业结构调整的机会,得出新加坡、韩国抓住机遇,吸引外资;结合所学可知,新加坡、韩国利用本国丰富的劳动力资源吸引外国资本,发展劳动密集型产业,可分析出根据本国的国情制定适合本国的经济战略;结合所学可分析出积极参与国际竞争,发展外向型经济。

启示:结合所学可分析出进行经济建设时要根据本国的国情制定适合本国的经济发展战略;结合中国新时期以来取得的成就可分析出中国要继续实行改革开放、以经济建设为中心的政策。

18.(1)历史背景:经过第二次工业革命,美国经济迅速发展,实力大增;巴拿马运河的开通,使太平洋和大西洋之间的航程大大缩短,极具战略和经济价值。原因:巴拿马人民的长期抗争;第三世界国家的大力支持;经济危机的打击及欧日的竞争,使美国经济实力下降。

(2)特点:反帝反封建的民族民主革命;政治运动与暴力革命结合;农村包围城市道路;由民主革命向社会主义革命转变;建立革命统一阵线。原因:革命路线正确;卡斯特罗的领导;战后世界社会主义阵营的形成;帝国主义殖民主义体系走向瓦解;古巴人民支持。

【解析】(1)

历史背景:由材料“美国以武力为后盾,通过不平等条约”得出经过第二次工业革命,美国经济迅速发展,实力大增;结合巴拿马运河的地理位置得出巴拿马运河的开通,使太平洋和大西洋之间的航程大大缩短,极具战略和经济价值。

原因:由材料“巴拿马政府和人民对运河区的主权要求”得出巴拿马人民的长期抗争;由材料“1973年召开的不结盟国家的政府首脑会议以及拉美国家波哥大会议坚决支持”得出第三世界国家的大力支持;由材料“1974年美国终于不得不同意‘迅速结束’对运河的管辖权”并结合所学知识得出由于经济危机的打击及欧日的竞争,使美国经济实力下降。

(2)

特点:据材料“巴蒂斯塔建立独裁统治,同美国签订了《军事互助条约》,引起人民的强烈不满”得出反帝反封建的民族民主革命;据材料“1953年卡斯特罗率军攻打兵营,未能成功,但成为反对独裁斗争的开端。国内随之出现了有组织的政治运动”得出政治运动与暴力革命结合;据材料“被迫进入山区。之后建立革命根据地,进行土地改革,赢得人民支持”“1959年革命军占领了大城市哈瓦拉”得出农村包围城市道路;据材料“建立了民族民主反帝阵线”得出建立革命统一阵线;据材料“建立了民族民主反帝阵线”“1961年卡斯特罗宣布古巴革命是一场社会主义革命”得出由民主革命向社会主义革命转变。

原因:据材料“建立革命根据地,进行土地改革,赢得人民支持,以少胜多打败了独裁政府的’总进攻“建立了民族民主反帝阵线”得出卡斯特罗的领导、古巴人民支持、革命路线正确;结合时代背景得出战后社会主义阵营的形成;帝国主义殖民主义体系走向瓦解。

19.(1)注意改善投资环境,吸引外资;积极引进外国先进技术;不断调整产业结构,使产品保持较强竞争力;抓住西方发达国家进行产业结构调整的机会;利用自身丰富的劳动力资源等。

(2)原因:中国经济发展相对落后;进行“真理标准问题”讨论,解放了人们的思想;中共十一届三中全会作出改革开放的战略决策;经济特区的设立。应对策略:政府要制定符合国情的产业转移的相关政策;加强“一带一路”建设,为产业转移提供更加便利的条件;注意发展教育,培养需要的高端人才;将中国发达地区的劳动和资本密集型产业向外转移。

【详解】(1)根据材料“凡投资新兴工业(劳动密集型工业)的企业可免缴40%的企业所得税2—5年。‘四小龙’还注意简化手续,提高行政机关工作效率,完善交通、通信等基础设施”可知,注意改善投资环境,吸引外资;根据材料“1962—1981年,韩国引进先进技术1973项,1986年又引进517项,1987年为637项。中国台湾规定华侨和外国人可用专门技术或专利同台湾进行技术合作”可知,积极引进外国先进技术;根据材料“在50—60年代,‘四小龙’大量发展了纺织、食品、木材加工等劳动密集型产业。60—70年代,中国台湾、韩国先后发展了重化工业,技术和资本密集型产业也越来越多出现,精密机械、汽车、钢材和造船等高技术工业迅速发展。70年代‘四小龙’加速发展电子工业”可知,不断调整产业结构,使产品保持较强竞争力;根据所学知识可知,抓住西方发达国家进行产业结构调整的机会;利用自身丰富的劳动力资源等。

(2)原因:根据材料“第三轮产业转移始于20世纪80年代中后期,亚洲四小龙的劳动密集型和部分低技术型产业逐步向中国东部沿海地区转移”并结合所学知识,从政治、经济、思想等方面来分析中国承接第三次产业转移的原因,如中国经济发展相对落后;进行“真理标准问题”讨论,解放了人们的思想;中共十一届三中全会作出改革开放的战略决策;经济特区的设立等等。应对策略:结合所学知识,联系当下我国的国家政策,从政治、经济、思想等方面来思考,如政府要制定符合国情的产业转移的相关政策;加强“一带一路”建设,为产业转移提供更加便利的条件;注意发展教育,培养需要的高端人才;将中国发达地区的劳动和资本密集型产业向外转移等等。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体