四川省宜宾市珙县中学校2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省宜宾市珙县中学校2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 336.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-13 23:45:50 | ||

图片预览

文档简介

珙县中学校2022-2023学年高一下学期期中考试

历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

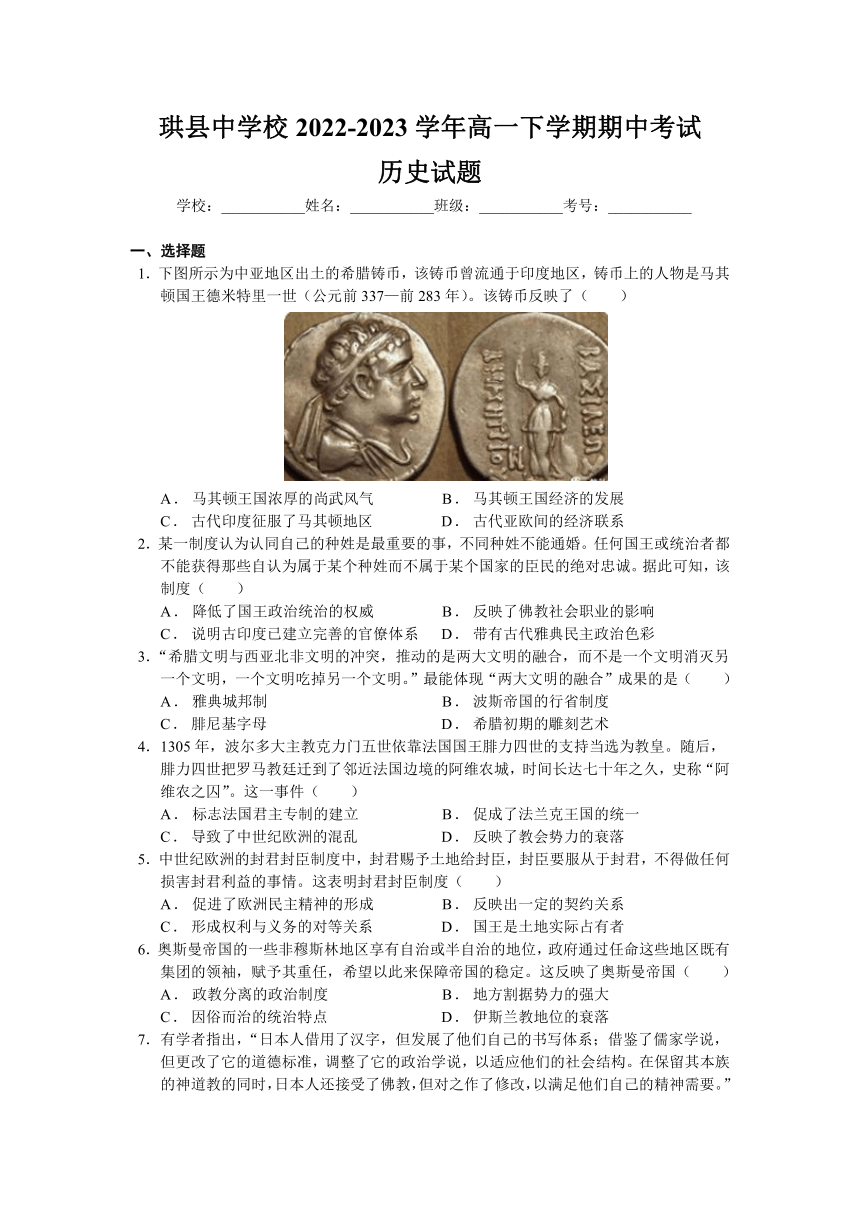

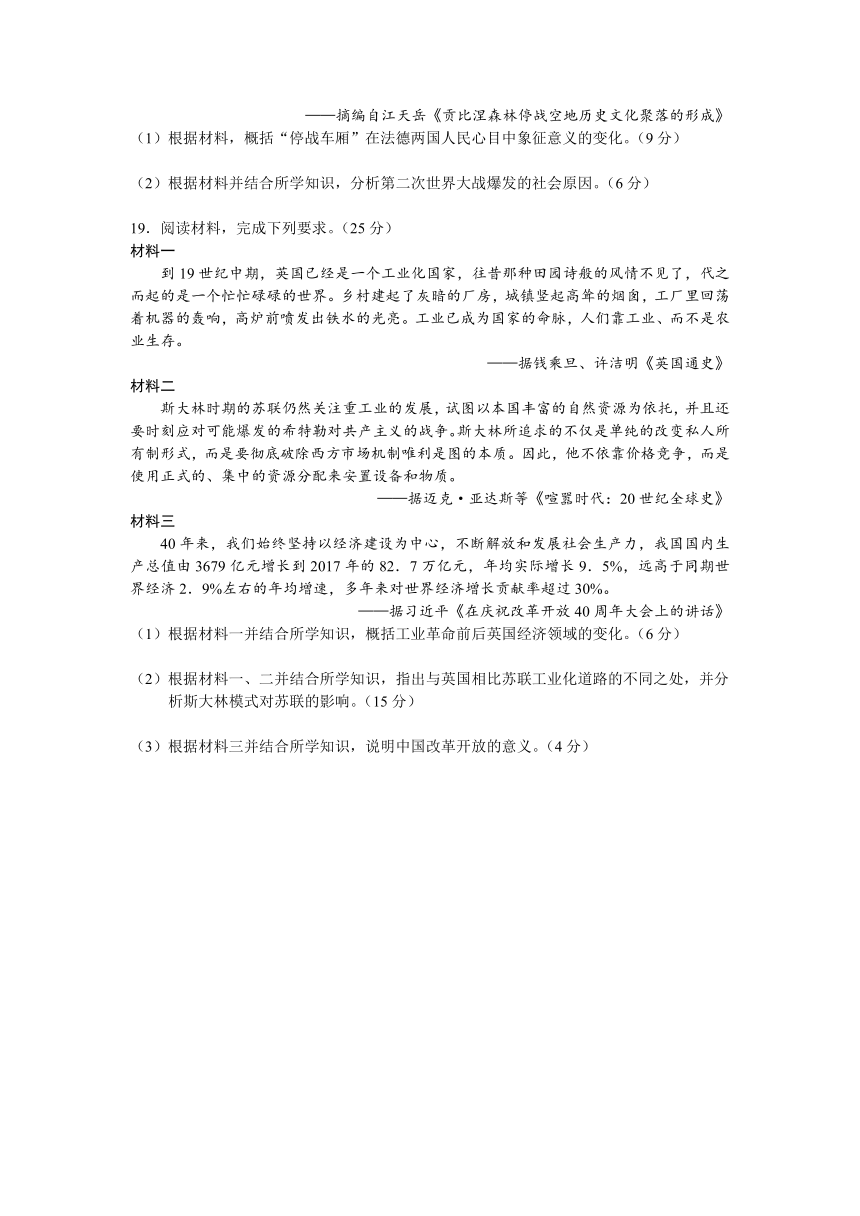

1.下图所示为中亚地区出土的希腊铸币,该铸币曾流通于印度地区,铸币上的人物是马其顿国王德米特里一世(公元前337—前283年)。该铸币反映了( )

A.马其顿王国浓厚的尚武风气 B.马其顿王国经济的发展

C.古代印度征服了马其顿地区 D.古代亚欧间的经济联系

2.某一制度认为认同自己的种姓是最重要的事,不同种姓不能通婚。任何国王或统治者都不能获得那些自认为属于某个种姓而不属于某个国家的臣民的绝对忠诚。据此可知,该制度( )

A.降低了国王政治统治的权威 B.反映了佛教社会职业的影响

C.说明古印度已建立完善的官僚体系 D.带有古代雅典民主政治色彩

3.“希腊文明与西亚北非文明的冲突,推动的是两大文明的融合,而不是一个文明消灭另一个文明,一个文明吃掉另一个文明。”最能体现“两大文明的融合”成果的是( )

A.雅典城邦制 B.波斯帝国的行省制度

C.腓尼基字母 D.希腊初期的雕刻艺术

4.1305年,波尔多大主教克力门五世依靠法国国王腓力四世的支持当选为教皇。随后,腓力四世把罗马教廷迁到了邻近法国边境的阿维农城,时间长达七十年之久,史称“阿维农之囚”。这一事件( )

A.标志法国君主专制的建立 B.促成了法兰克王国的统一

C.导致了中世纪欧洲的混乱 D.反映了教会势力的衰落

5.中世纪欧洲的封君封臣制度中,封君赐予土地给封臣,封臣要服从于封君,不得做任何损害封君利益的事情。这表明封君封臣制度( )

A.促进了欧洲民主精神的形成 B.反映出一定的契约关系

C.形成权利与义务的对等关系 D.国王是土地实际占有者

6.奥斯曼帝国的一些非穆斯林地区享有自治或半自治的地位,政府通过任命这些地区既有集团的领袖,赋予其重任,希望以此来保障帝国的稳定。这反映了奥斯曼帝国( )

A.政教分离的政治制度 B.地方割据势力的强大

C.因俗而治的统治特点 D.伊斯兰教地位的衰落

7.有学者指出,“日本人借用了汉字,但发展了他们自己的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。在保留其本族的神道教的同时,日本人还接受了佛教,但对之作了修改,以满足他们自己的精神需要。”该学者意在强调日本( )

A.积极地融入中华文化圈 B.成为东西文化传播的桥梁

C.选择性的接受外来文化 D.竭力摆脱外来文明的影响

8.斯塔夫里阿诺斯认为:“关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已经承认,在从形成到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。”该学者意在说明( )

A.美洲地区不同文明独立发展 B.美洲文明的发展较缓慢

C.美洲文明发展缺乏历史依据 D.中美洲文明落后的原因

9.中古时期的西非地区气候非常炎热,因此盐对于保存肉类资源而言非常重要,人们用等重的黄金来换取食盐,即用一磅黄金换取一磅食盐。这从侧面反映出西非地区( )

A.商品经济活跃 B.黄金资源丰富 C.民众生活富庶 D.工业基础落后

10.法国历史上的“1791年宪法”关于选举制度的规定曾引起过激烈争论;宪法草案的主要起草人西哀耶斯主张,年满26岁的男一子有公民权,但在选举权上应有财产资格的限制,缴纳直接税相当于3天工资者,才能有选举权,称“积极公民”,低于这一数额者无选举权,为“消极公民”。这一主张( )

A.践行了启蒙思想的原则 B.是法国大革命的主要成果

C.旨在维护资产阶级利益 D.意在建立民主共和制政体

11.某校一学习小组的探究活动方案中出现了“经济危机”“工资微薄”“失业”“环境恶劣”“宪章运动”“欧文”等词语。该学习小组最有可能探究的主题是( )

A.工业革命的兴起 B.国际工人运动的发展

C.马克思主义的诞生 D.资本主义制度的确立

12.巴黎公社在《告法国人民书》中申明:“通过选举或竞选任命”的“公职人员和公社官吏”,应该是“经常受到监督的、可以更换的”。公社还要求公社委员及各级领导人向人民报告工作,听取群众意见,答复群众质询。此举( )

A.体现了分权制衡的施政原则 B.运用了工农联盟的革命策略

C.沿用了议会民主的基本模式 D.探索了无产阶级民主新形式

13.19世纪中期至20世纪中期欧洲出现移民潮,当时移民通常迁往本国的殖民地、半殖民地或 自治领,例如英国人主要迁往北美洲。据此推断,西班牙人主要迁往( )

A.大洋洲 B.拉丁美洲 C.亚洲 D.非洲

14.1884年柏林会议总议定书第三十五条:本议定书各缔约国承认,在各缔约国所占之非洲大陆沿岸地区的领土上,有责任确保建立一个足以保护他们既得权利的政权。并可在必要时,根据规定的条件,保证贸易自由和过境自由。该条款( )

A.明确规定列强对非洲的有效占领原则

B.划分了列强占领非洲的势力范围

C.旨在建立保护列强在非利益的傀儡政权

D.解决了列强殖民非洲的矛盾冲突

15.19世纪初爆发的拉丁美洲独立运动与北美独立战争、法国大革命等共同构成所谓的“大西洋革命”,但拉丁美洲独立运动却是一场“早产”革命,独立后的拉美民族民主被称为“早产”革命的主要依据是( )

A.法国大革命削弱了宗主国的统治 B.拉美地区资本主义经济发展薄弱

C.美国对拉美的经济侵略和武装干涉 D.独立前拉美民族民主意识尚未觉醒

16.1836年,法国学者开始将南部美洲称为“具有拉丁文化特征的美洲”。1856年,面对着美国的南扩,哥伦比亚学者发表《两个美洲》的长诗,吟道:“拉丁美洲人哟/面对着撒克逊人”,“拉丁美洲”的概念从此在南部美洲迅速传播开来。这一概念的传播( )

A.推动了拉丁美洲民族独立战争 B.强化了拉美人民的区域认同

C.源于南北美洲文化传统的差异 D.反映列强争夺拉美日趋激烈

二、非选择题

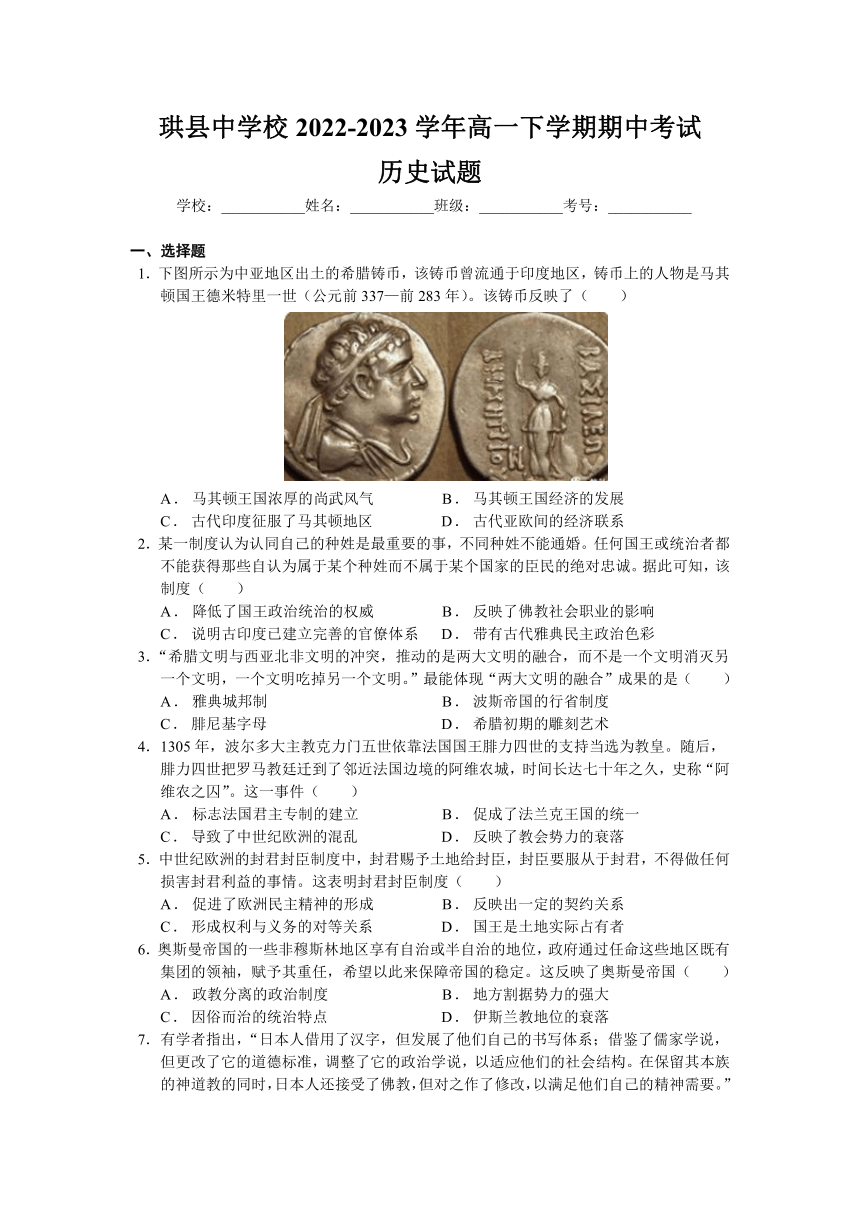

17.(12分)阅读材料,完成相关要求。

材料

英国本土人口分布状态

1600年,英格兰和威尔斯可能有五百万居民;1650年左右有五百五十万,1700年有六百万,1750年有六百五十万。因此,在一百五十年内,人口勉强增加了一百五十万人。在以后五十年中,即从1750至1801年,人口增加了二百五十万。它的增长率较前一时期增至四倍。

——据保尔·芒图《18世纪产业革命》

请指出英国人口变化的趋势,并进行合理的解释。(12分)

18.【20世纪的战争与和平】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

1921年,法国国防部长马奇诺在“停战车厢”揭幕仪式上说,要追念那些伟大的逝者,再没有比这里更好的地方了,德意志帝国在这片具有历史意义的空地上吞下败果。1934年7月13~16日,前往贡比涅森林朝圣的法国老兵J·埃泰写道:“在这片森林中一个庄严的角落,可怕的噩梦得以终结……胜利者应当自豪,失败者则应感到羞耻。”利用复仇情绪上台的德国纳粹党在1940年占领法国后,德军凯尔特将军在“停战车厢”内宣称:“对德意志民族的摧残与羞辱肇始于此。”法国投降仪式结束后,德军将这节车厢运到柏林。

20世纪50年代,“停战车厢”重回贡比涅森林,两国民众面对过往时,愈发呈现出一种平和、包容、理性的态度。2018年11月10日下午,法国总统与德国总理在贡比涅森林“停战车厢”前共同参加一战停战百年的纪念活动,携手跨越历史恩怨,开创了合作的新篇。

——摘编自江天岳《贡比涅森林停战空地历史文化聚落的形成》

(1)根据材料,概括“停战车厢”在法德两国人民心目中象征意义的变化。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析第二次世界大战爆发的社会原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

到19世纪中期,英国已经是一个工业化国家,往昔那种田园诗般的风情不见了,代之而起的是一个忙忙碌碌的世界。乡村建起了灰暗的厂房,城镇竖起高耸的烟囱,工厂里回荡着机器的轰响,高炉前喷发出铁水的光亮。工业已成为国家的命脉,人们靠工业、而不是农业生存。

——据钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二

斯大林时期的苏联仍然关注重工业的发展,试图以本国丰富的自然资源为依托,并且还要时刻应对可能爆发的希特勒对共产主义的战争。斯大林所追求的不仅是单纯的改变私人所有制形式,而是要彻底破除西方市场机制唯利是图的本质。因此,他不依靠价格竞争,而是使用正式的、集中的资源分配来安置设备和物质。

——据迈克·亚达斯等《喧嚣时代:20世纪全球史》

材料三

40年来,我们始终坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力,我国国内生产总值由3679亿元增长到2017年的82.7万亿元,年均实际增长9.5%,远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速,多年来对世界经济增长贡献率超过30%。

——据习近平《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括工业革命前后英国经济领域的变化。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与英国相比苏联工业化道路的不同之处,并分析斯大林模式对苏联的影响。(15分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明中国改革开放的意义。(4分)

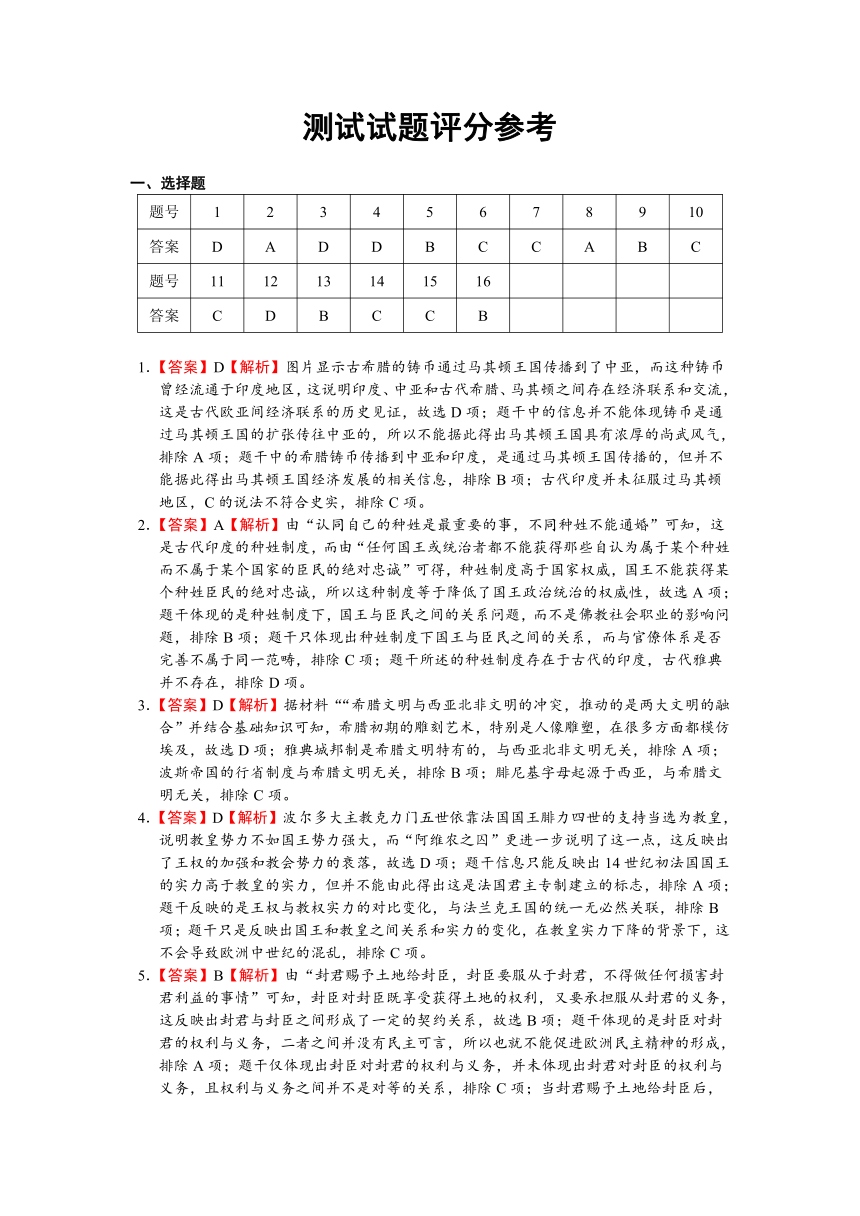

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A D D B C C A B C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C D B C C B

1.【答案】D【解析】图片显示古希腊的铸币通过马其顿王国传播到了中亚,而这种铸币曾经流通于印度地区,这说明印度、中亚和古代希腊、马其顿之间存在经济联系和交流,这是古代欧亚间经济联系的历史见证,故选D项;题干中的信息并不能体现铸币是通过马其顿王国的扩张传往中亚的,所以不能据此得出马其顿王国具有浓厚的尚武风气,排除A项;题干中的希腊铸币传播到中亚和印度,是通过马其顿王国传播的,但并不能据此得出马其顿王国经济发展的相关信息,排除B项;古代印度并未征服过马其顿地区,C的说法不符合史实,排除C项。

2.【答案】A【解析】由“认同自己的种姓是最重要的事,不同种姓不能通婚”可知,这是古代印度的种姓制度,而由“任何国王或统治者都不能获得那些自认为属于某个种姓而不属于某个国家的臣民的绝对忠诚”可得,种姓制度高于国家权威,国王不能获得某个种姓臣民的绝对忠诚,所以这种制度等于降低了国王政治统治的权威性,故选A项;题干体现的是种姓制度下,国王与臣民之间的关系问题,而不是佛教社会职业的影响问题,排除B项;题干只体现出种姓制度下国王与臣民之间的关系,而与官僚体系是否完善不属于同一范畴,排除C项;题干所述的种姓制度存在于古代的印度,古代雅典并不存在,排除D项。

3.【答案】D【解析】据材料““希腊文明与西亚北非文明的冲突,推动的是两大文明的融合”并结合基础知识可知,希腊初期的雕刻艺术,特别是人像雕塑,在很多方面都模仿埃及,故选D项;雅典城邦制是希腊文明特有的,与西亚北非文明无关,排除A项;波斯帝国的行省制度与希腊文明无关,排除B项;腓尼基字母起源于西亚,与希腊文明无关,排除C项。

4.【答案】D【解析】波尔多大主教克力门五世依靠法国国王腓力四世的支持当选为教皇,说明教皇势力不如国王势力强大,而“阿维农之囚”更进一步说明了这一点,这反映出了王权的加强和教会势力的衰落,故选D项;题干信息只能反映出14世纪初法国国王的实力高于教皇的实力,但并不能由此得出这是法国君主专制建立的标志,排除A项;题干反映的是王权与教权实力的对比变化,与法兰克王国的统一无必然关联,排除B项;题干只是反映出国王和教皇之间关系和实力的变化,在教皇实力下降的背景下,这不会导致欧洲中世纪的混乱,排除C项。

5.【答案】B【解析】由“封君赐予土地给封臣,封臣要服从于封君,不得做任何损害封君利益的事情”可知,封臣对封臣既享受获得土地的权利,又要承担服从封君的义务,这反映出封君与封臣之间形成了一定的契约关系,故选B项;题干体现的是封臣对封君的权利与义务,二者之间并没有民主可言,所以也就不能促进欧洲民主精神的形成,排除A项;题干仅体现出封臣对封君的权利与义务,并未体现出封君对封臣的权利与义务,且权利与义务之间并不是对等的关系,排除C项;当封君赐予土地给封臣后,封臣就成为了土地的实际占有者,而不是国王实际占有土地,排除D项。

6.【答案】C【解析】奥斯曼帝国在非穆斯林地区采取自治和半自治的措施,通过任命既有集团的领袖,来维护统治和保障帝国的稳定,这具有因俗而治的特点,故选C项;奥斯曼帝国并未实行政教分离的政治制度,且对非穆斯林地区的统治策略与措施并未提及宗教问题,排除A项;题干只是提到奥斯曼帝国对非穆斯林地区的统治措施和策略,并未涉及到其实施的结果,所以不能得出地方割据势力强大的结论,排除B项;题干所述的举措是在非穆斯林地区,这与伊斯兰教地位的变化无关,也不能据此得出伊斯兰教地位衰落的结论,排除D项。

7.【答案】C【解析】根据材料信息可知,材料反映了日本人在借用汉字、儒家学说以及接受佛教时,能根据自身实际情况加以变通,这说明日本发展文化注重结合实际,又善于创新,选择性的接受外来文化,故选C项;材料中日本主要是为了自身的发展,而不是为了融入中华文化圈,排除A项;材料反映的是日本把外来文化为己所用,并没有充当桥梁的作用,排除B项;材料强调的是日本积极吸收外来文明,为己所用,而不是摆脱外来文明的影响,排除D项。

8.【答案】A【解析】据材料“在从形成到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的”可知,题干大意是说秘鲁和中美洲之间在西班牙入侵之前是没有任何往来和交流的证据的,所以该学者意在说明美洲地区的不同文明之间是各自独立发展的,故选A项;题干强调的是秘鲁和中美洲之间在相当漫长的时间内是缺乏联系的,而不是说美洲文明发展的速度慢,排除B项;题干大意不是说美洲文明发展缺乏历史依据,而是说秘鲁和中美洲之间存在联系是缺乏历史依据的,排除C项;题干在探讨的是秘鲁和中美洲在西班牙入侵之前是否存在相互关系,而不是探讨中美洲文明落后的原因,排除D项。

9.【答案】B【解析】西非气候炎热需要大批保存肉类的食盐,而人们用等重的黄金来换取食盐,即用一磅黄金换取一磅食盐,就从侧面说明东非黄金资源极为丰富,故选B项;题干强调的是用等重的黄金来换取食盐,这从侧面说明黄金资源丰富,西非商品经济活跃从正面就可以看出,而不是侧面反映的问题,排除A项;黄金资源丰富与民众生活富庶并无必然关联,因为黄金是否掌握在民众手里至关重要,而题干信息并未提及,排除C项;题干中所提及的黄金和肉类资源本身都与工业无关,所以不能据此得出工业基础落后的结论,排除D项。

10.【答案】C【解析】”选举权上应有财产资格的限制,缴纳直接税相当于3天工资者,才能有选举权“的主张旨在维护资产阶级利益,故选C项;材料所属主张背离了启蒙思想平等的原则,排除A项;材料只是一种主张,并非成果,1791年宪法才是法国大革命的重要成果,排除B项;材料表述的是选举权问题,与政体无关,排除D项。

11.【答案】C【解析】结合所学可知,工业革命之后,英国于1825年爆发了世界上第一次经济危机,科技的提高给资本家带来了高额的利润,但是工人阶级却工资微薄,工作环境恶劣,当出现经济危机时还会出现失业现象, 宪章运动是1836—1848年英国工人们为得到自己应有的权利而掀起的工人运动,其目的是工人们要求取得普选权,以便有机会参与国家的管理,欧文建立了“新和谐公社”,实行生产工具公有、按劳分配、共同劳动、人人平等、民主管理等原则,以上内容都与马克思主义诞生的背景有关,故选C项;“经济危机”“工资微薄”“失业”等词汇出现在工业革命之后,而不是其兴起,排除A项;国际工人运动发生在马克思主义产生之后,排除B项;资本主义制度确立与资产阶级革命有关,排除D项。

12.【答案】D【解析】据材料中公职人员的产生方式和任职时间、工作方式并结合所学可知,这些规定体现了民主性,探索了无产阶级民主新形式,故选D项;“分权制衡”是西方资产阶级民主的一种方式,三权分立彼此制衡,材料没有体现权力的分配,排除A项;材料没有涉及到公职人员的出身,不能体现工农联盟,材料属于政权建设也没有体现“革命”的方面,排除B项;据材料“公社委员及各级领导人向人民报告工作,听取群众意见,答复群众质询”可知不属于议会民主,排除C项。

13.【答案】B【解析】略

14.【答案】C【解析】据材料“在各缔约国所占之非洲大陆沿岸地区的领土上,有责任确保建立一个足以保护他们既得权利的政权。并可在必要时,根据规定的条件,保证贸易自由和过境自由”可知,通过柏林会议议定书第三十五条规定,列强可以在非洲建立一个可以保护列强既得利益的政权,故选C项;任何国家在非洲占领新的土地,必须通知其他国家,占领方为有效,这就是“有效占领”原则,A项与材料内容无关,排除A项;会议还决定各国可以先在地图上划定彼此的势力范围,然后再去占领,B项与材料内容无关,排除B项;欧洲列强都想实现自己在非洲的扩张计划,因而引起了严重的纠纷和冲突,这些冲突成为导致一战爆发的一个重要因素,排除D项。

15.【答案】C【解析】据所学,19世纪初的拉丁美洲的民族独立运动之后,各国大多政局动荡,政治经济发展停滞不前,特别是门罗宣言发表之后,拉美人民面临着继续进行民族民主革命的任务,这就是其“早产”的原因所在,故选C项;法国大革命动摇了法国在拉丁美洲的殖民统治,这会促使拉美人民民族民主意识的增强,排除A项;据所学,到18世纪末19世纪初,拉丁美洲的经济有了一定的发展,这是其民族独立运动发展的经济原因,排除B项;据所学,启蒙思想的传播使殖民地人民的民族民主意识日益增长,排除D项。

16.【答案】B【解析】据材料“拉丁美洲的概念从此在南部美洲迅速传播开来”可知,拉丁美洲作为一个整体的观念在南部美洲的迅速传播,有利于强化人民的区域认同,故选B项;拉丁美洲独立运动的兴起时间为18世纪末19世纪初,与材料时间不符,排除A项;南北文化的差异是导致出现拉丁美洲与北美洲不同区域的原因,而不是这一观念广泛传播的主要原因,排除C项;概念的传播,推动了区域认同,而列强争夺激烈只会激起拉美人民的强烈抵抗,与材料主旨不符,排除D项。

二、非选择题

17.【答案】(12分)

趋势:从分布维度看,由相对均衡到不均衡,人口向中部的工业区域集中。(2分)

从增长幅度看,1600年至1750年较为缓慢;1750年之后增长迅速。(2分)

解释:英国确立君主立宪制度,国内政局比较稳定;农业资本主义发展,提供较充足的农产品;劳动分工细致,工业革命推动人口变动,城市化进程加速;科学技术进步,医疗条件有所提高。(8分)

【解析】据材料“英国本土人口分布状态”可知,从分布维度看,由相对均衡到不均衡,人口向中部的工业区域集中;据材料可知,1600年至1750年,“在一百五十年内,人口勉强增加了一百五十万人”,“1750至1801年,人口增加了二百五十万。它的增长率较前一时期增至四倍”,从增长幅度看,1600年至1750年较为缓慢,而1750年之后增长迅速。 英国人口1600年至1750年较为缓慢,而1750年之后增长迅速,其主要原因是英国工业革命的进行。工业革命开始于18世纪60年代,工业革命推动了经济的发展,为英国人口的增长奠定了经济基础。工业革命推动了英国农业资本主义的发展,为城市提供较充足的农产品。同时科学技术进步,医疗条件有所提高也有利于人口的增加。另外英国英国通过资产阶级革命,确立君主立宪制度,国内政局比较稳定为人口增加提供了相对稳定的社会环境。英国人 口向中部的工业区域集中主要影响因素是工业革命,推动了工业城市的兴起,城市化快速发展。

18.【答案】(15分)

(1)变化:一战后,法德两国的光荣与耻辱;二战后,反思与理性;欧洲一体化时期,合作与共赢。

(2)社会原因:一战后形成的凡尔赛—华盛顿体系下,民族矛盾的累积;经济大危机激化社会矛盾;极端民族主义泛滥;社会缺乏共识。

【解析】

(1)据材料“要追念那些伟大的逝者,再没有比这里更好的地方了,德意志帝国在这片具有历史意义的空地上吞下败果”“在这片森林中一个庄严的角落,可怕的噩梦得以终结……胜利者应当自豪,失败者则应感到羞耻”“对德意志民族的摧残与羞辱肇始于此”得出一战后,法德两国的光荣与耻辱;据材料“20世纪50年代,‘停战车厢’重回贡比涅森林,两国民众面对过往时,愈发呈现出一种平和、包容、理性的态度”得出二战后,反思与理性;据材料“2018年11月10日下午,法国总统与德国总理在贡比涅森林‘停战车厢’前共同参加一战停战百年的纪念活动,携手跨越历史恩怨,开创了合作的新篇”得出欧洲一体化时期,合作与共赢。

(2)据材料“法国老兵J·埃泰写道:‘在这片森林中一个庄严的角落,可怕的噩梦得以终结……胜利者应当自豪,失败者则应感到羞耻’”“利用复仇情绪上台的德国纳粹党在1940年占领法国后,德军凯尔特将军在‘停战车厢’内宣称:‘对德意志民族的摧残与羞辱肇始于此’”并结合纲要下册所学从政治、经济、社会等角度来分析得出,政治——一战后形成的凡尔赛—华盛顿体系下,民族矛盾的累积;经济——经济大危机激化社会矛盾;社会——极端民族主义泛滥;社会缺乏共识。

19.【答案】

(1)变化:由农业社会到工业社会;由手工生产到机器化大生产;由手工工场到工厂制。(6分)

(2)不同:优先发展重工业;强调独立自主;以生产资料私(公)有制为基础;实行高度集中的计划经济体制。(8分)

影响:使苏联迅速完成工业化,走上工业化道路;为反法西斯战争的胜利奠定物质基础;造成农轻重比例失调,农民付出代价过大;成为阻碍苏联改革的主要因素。(7分)

(3)意义:解放和发展了生产力,增强综合国力,提高了人民的生活水平;为世界提供了新的发展模式,为世界经济发展做出了巨大贡献。(4分)

【解析】

(1)根据材料一“往昔那种田园诗般的风情不见了,代之而起的是一个忙忙碌碌的世界”,可知由农业社会到工业社会;根据材料一“乡村建起了灰暗的厂房,城镇竖起高耸的烟囱,工厂里回荡着机器的轰响,高炉前喷发出铁水的光亮”,可知由手工工场到工厂制以及由手工生产到机器化大生产。

(2)第一小问不同,根据材料二“斯大林时期的苏联仍然关注重工业的发展”,可知优先发展重工业;根据材料二“时刻应对可能爆发的希特勒对共产主义的战争”,可知强调独立自主;根据材料二“彻底破除西方市场机制唯利是图的本质”,可知以生产资料公有制为基础;根据材料二“使用正式的、集中的资源分配来安置设备和物质”,可知实行高度集中的计划经济体制。第二小问影响,根据在第一小问中“不同”的诸多方面,可知其影响有以下几个方面,其一,使苏联迅速完成工业化,走上工业化道路,其二,为反法西斯战争的胜利奠定物质基础;再结合所学知识可知,斯大林模式对苏联所造成的不足之处主要体现在以下几个方面:其一,造成农轻重比例失调,农民付出代价过大,其二,成为阻碍苏联改革的主要因素。

(3)根据材料三“40年来,我们始终坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力,我国国内生产总值由3679亿元增长到2017年的82.7万亿元,年均实际增长9.5%”,可知解放和发展了生产力,增强综合国力,提高了人民的生活水平;根据材料三“远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速,多年来对世界经济增长贡献率超过30%”,可知为世界提供了新的发展模式,为世界经济发展做出了巨大贡献。

历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下图所示为中亚地区出土的希腊铸币,该铸币曾流通于印度地区,铸币上的人物是马其顿国王德米特里一世(公元前337—前283年)。该铸币反映了( )

A.马其顿王国浓厚的尚武风气 B.马其顿王国经济的发展

C.古代印度征服了马其顿地区 D.古代亚欧间的经济联系

2.某一制度认为认同自己的种姓是最重要的事,不同种姓不能通婚。任何国王或统治者都不能获得那些自认为属于某个种姓而不属于某个国家的臣民的绝对忠诚。据此可知,该制度( )

A.降低了国王政治统治的权威 B.反映了佛教社会职业的影响

C.说明古印度已建立完善的官僚体系 D.带有古代雅典民主政治色彩

3.“希腊文明与西亚北非文明的冲突,推动的是两大文明的融合,而不是一个文明消灭另一个文明,一个文明吃掉另一个文明。”最能体现“两大文明的融合”成果的是( )

A.雅典城邦制 B.波斯帝国的行省制度

C.腓尼基字母 D.希腊初期的雕刻艺术

4.1305年,波尔多大主教克力门五世依靠法国国王腓力四世的支持当选为教皇。随后,腓力四世把罗马教廷迁到了邻近法国边境的阿维农城,时间长达七十年之久,史称“阿维农之囚”。这一事件( )

A.标志法国君主专制的建立 B.促成了法兰克王国的统一

C.导致了中世纪欧洲的混乱 D.反映了教会势力的衰落

5.中世纪欧洲的封君封臣制度中,封君赐予土地给封臣,封臣要服从于封君,不得做任何损害封君利益的事情。这表明封君封臣制度( )

A.促进了欧洲民主精神的形成 B.反映出一定的契约关系

C.形成权利与义务的对等关系 D.国王是土地实际占有者

6.奥斯曼帝国的一些非穆斯林地区享有自治或半自治的地位,政府通过任命这些地区既有集团的领袖,赋予其重任,希望以此来保障帝国的稳定。这反映了奥斯曼帝国( )

A.政教分离的政治制度 B.地方割据势力的强大

C.因俗而治的统治特点 D.伊斯兰教地位的衰落

7.有学者指出,“日本人借用了汉字,但发展了他们自己的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。在保留其本族的神道教的同时,日本人还接受了佛教,但对之作了修改,以满足他们自己的精神需要。”该学者意在强调日本( )

A.积极地融入中华文化圈 B.成为东西文化传播的桥梁

C.选择性的接受外来文化 D.竭力摆脱外来文明的影响

8.斯塔夫里阿诺斯认为:“关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已经承认,在从形成到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。”该学者意在说明( )

A.美洲地区不同文明独立发展 B.美洲文明的发展较缓慢

C.美洲文明发展缺乏历史依据 D.中美洲文明落后的原因

9.中古时期的西非地区气候非常炎热,因此盐对于保存肉类资源而言非常重要,人们用等重的黄金来换取食盐,即用一磅黄金换取一磅食盐。这从侧面反映出西非地区( )

A.商品经济活跃 B.黄金资源丰富 C.民众生活富庶 D.工业基础落后

10.法国历史上的“1791年宪法”关于选举制度的规定曾引起过激烈争论;宪法草案的主要起草人西哀耶斯主张,年满26岁的男一子有公民权,但在选举权上应有财产资格的限制,缴纳直接税相当于3天工资者,才能有选举权,称“积极公民”,低于这一数额者无选举权,为“消极公民”。这一主张( )

A.践行了启蒙思想的原则 B.是法国大革命的主要成果

C.旨在维护资产阶级利益 D.意在建立民主共和制政体

11.某校一学习小组的探究活动方案中出现了“经济危机”“工资微薄”“失业”“环境恶劣”“宪章运动”“欧文”等词语。该学习小组最有可能探究的主题是( )

A.工业革命的兴起 B.国际工人运动的发展

C.马克思主义的诞生 D.资本主义制度的确立

12.巴黎公社在《告法国人民书》中申明:“通过选举或竞选任命”的“公职人员和公社官吏”,应该是“经常受到监督的、可以更换的”。公社还要求公社委员及各级领导人向人民报告工作,听取群众意见,答复群众质询。此举( )

A.体现了分权制衡的施政原则 B.运用了工农联盟的革命策略

C.沿用了议会民主的基本模式 D.探索了无产阶级民主新形式

13.19世纪中期至20世纪中期欧洲出现移民潮,当时移民通常迁往本国的殖民地、半殖民地或 自治领,例如英国人主要迁往北美洲。据此推断,西班牙人主要迁往( )

A.大洋洲 B.拉丁美洲 C.亚洲 D.非洲

14.1884年柏林会议总议定书第三十五条:本议定书各缔约国承认,在各缔约国所占之非洲大陆沿岸地区的领土上,有责任确保建立一个足以保护他们既得权利的政权。并可在必要时,根据规定的条件,保证贸易自由和过境自由。该条款( )

A.明确规定列强对非洲的有效占领原则

B.划分了列强占领非洲的势力范围

C.旨在建立保护列强在非利益的傀儡政权

D.解决了列强殖民非洲的矛盾冲突

15.19世纪初爆发的拉丁美洲独立运动与北美独立战争、法国大革命等共同构成所谓的“大西洋革命”,但拉丁美洲独立运动却是一场“早产”革命,独立后的拉美民族民主被称为“早产”革命的主要依据是( )

A.法国大革命削弱了宗主国的统治 B.拉美地区资本主义经济发展薄弱

C.美国对拉美的经济侵略和武装干涉 D.独立前拉美民族民主意识尚未觉醒

16.1836年,法国学者开始将南部美洲称为“具有拉丁文化特征的美洲”。1856年,面对着美国的南扩,哥伦比亚学者发表《两个美洲》的长诗,吟道:“拉丁美洲人哟/面对着撒克逊人”,“拉丁美洲”的概念从此在南部美洲迅速传播开来。这一概念的传播( )

A.推动了拉丁美洲民族独立战争 B.强化了拉美人民的区域认同

C.源于南北美洲文化传统的差异 D.反映列强争夺拉美日趋激烈

二、非选择题

17.(12分)阅读材料,完成相关要求。

材料

英国本土人口分布状态

1600年,英格兰和威尔斯可能有五百万居民;1650年左右有五百五十万,1700年有六百万,1750年有六百五十万。因此,在一百五十年内,人口勉强增加了一百五十万人。在以后五十年中,即从1750至1801年,人口增加了二百五十万。它的增长率较前一时期增至四倍。

——据保尔·芒图《18世纪产业革命》

请指出英国人口变化的趋势,并进行合理的解释。(12分)

18.【20世纪的战争与和平】阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

1921年,法国国防部长马奇诺在“停战车厢”揭幕仪式上说,要追念那些伟大的逝者,再没有比这里更好的地方了,德意志帝国在这片具有历史意义的空地上吞下败果。1934年7月13~16日,前往贡比涅森林朝圣的法国老兵J·埃泰写道:“在这片森林中一个庄严的角落,可怕的噩梦得以终结……胜利者应当自豪,失败者则应感到羞耻。”利用复仇情绪上台的德国纳粹党在1940年占领法国后,德军凯尔特将军在“停战车厢”内宣称:“对德意志民族的摧残与羞辱肇始于此。”法国投降仪式结束后,德军将这节车厢运到柏林。

20世纪50年代,“停战车厢”重回贡比涅森林,两国民众面对过往时,愈发呈现出一种平和、包容、理性的态度。2018年11月10日下午,法国总统与德国总理在贡比涅森林“停战车厢”前共同参加一战停战百年的纪念活动,携手跨越历史恩怨,开创了合作的新篇。

——摘编自江天岳《贡比涅森林停战空地历史文化聚落的形成》

(1)根据材料,概括“停战车厢”在法德两国人民心目中象征意义的变化。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析第二次世界大战爆发的社会原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

到19世纪中期,英国已经是一个工业化国家,往昔那种田园诗般的风情不见了,代之而起的是一个忙忙碌碌的世界。乡村建起了灰暗的厂房,城镇竖起高耸的烟囱,工厂里回荡着机器的轰响,高炉前喷发出铁水的光亮。工业已成为国家的命脉,人们靠工业、而不是农业生存。

——据钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二

斯大林时期的苏联仍然关注重工业的发展,试图以本国丰富的自然资源为依托,并且还要时刻应对可能爆发的希特勒对共产主义的战争。斯大林所追求的不仅是单纯的改变私人所有制形式,而是要彻底破除西方市场机制唯利是图的本质。因此,他不依靠价格竞争,而是使用正式的、集中的资源分配来安置设备和物质。

——据迈克·亚达斯等《喧嚣时代:20世纪全球史》

材料三

40年来,我们始终坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力,我国国内生产总值由3679亿元增长到2017年的82.7万亿元,年均实际增长9.5%,远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速,多年来对世界经济增长贡献率超过30%。

——据习近平《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括工业革命前后英国经济领域的变化。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与英国相比苏联工业化道路的不同之处,并分析斯大林模式对苏联的影响。(15分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明中国改革开放的意义。(4分)

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A D D B C C A B C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C D B C C B

1.【答案】D【解析】图片显示古希腊的铸币通过马其顿王国传播到了中亚,而这种铸币曾经流通于印度地区,这说明印度、中亚和古代希腊、马其顿之间存在经济联系和交流,这是古代欧亚间经济联系的历史见证,故选D项;题干中的信息并不能体现铸币是通过马其顿王国的扩张传往中亚的,所以不能据此得出马其顿王国具有浓厚的尚武风气,排除A项;题干中的希腊铸币传播到中亚和印度,是通过马其顿王国传播的,但并不能据此得出马其顿王国经济发展的相关信息,排除B项;古代印度并未征服过马其顿地区,C的说法不符合史实,排除C项。

2.【答案】A【解析】由“认同自己的种姓是最重要的事,不同种姓不能通婚”可知,这是古代印度的种姓制度,而由“任何国王或统治者都不能获得那些自认为属于某个种姓而不属于某个国家的臣民的绝对忠诚”可得,种姓制度高于国家权威,国王不能获得某个种姓臣民的绝对忠诚,所以这种制度等于降低了国王政治统治的权威性,故选A项;题干体现的是种姓制度下,国王与臣民之间的关系问题,而不是佛教社会职业的影响问题,排除B项;题干只体现出种姓制度下国王与臣民之间的关系,而与官僚体系是否完善不属于同一范畴,排除C项;题干所述的种姓制度存在于古代的印度,古代雅典并不存在,排除D项。

3.【答案】D【解析】据材料““希腊文明与西亚北非文明的冲突,推动的是两大文明的融合”并结合基础知识可知,希腊初期的雕刻艺术,特别是人像雕塑,在很多方面都模仿埃及,故选D项;雅典城邦制是希腊文明特有的,与西亚北非文明无关,排除A项;波斯帝国的行省制度与希腊文明无关,排除B项;腓尼基字母起源于西亚,与希腊文明无关,排除C项。

4.【答案】D【解析】波尔多大主教克力门五世依靠法国国王腓力四世的支持当选为教皇,说明教皇势力不如国王势力强大,而“阿维农之囚”更进一步说明了这一点,这反映出了王权的加强和教会势力的衰落,故选D项;题干信息只能反映出14世纪初法国国王的实力高于教皇的实力,但并不能由此得出这是法国君主专制建立的标志,排除A项;题干反映的是王权与教权实力的对比变化,与法兰克王国的统一无必然关联,排除B项;题干只是反映出国王和教皇之间关系和实力的变化,在教皇实力下降的背景下,这不会导致欧洲中世纪的混乱,排除C项。

5.【答案】B【解析】由“封君赐予土地给封臣,封臣要服从于封君,不得做任何损害封君利益的事情”可知,封臣对封臣既享受获得土地的权利,又要承担服从封君的义务,这反映出封君与封臣之间形成了一定的契约关系,故选B项;题干体现的是封臣对封君的权利与义务,二者之间并没有民主可言,所以也就不能促进欧洲民主精神的形成,排除A项;题干仅体现出封臣对封君的权利与义务,并未体现出封君对封臣的权利与义务,且权利与义务之间并不是对等的关系,排除C项;当封君赐予土地给封臣后,封臣就成为了土地的实际占有者,而不是国王实际占有土地,排除D项。

6.【答案】C【解析】奥斯曼帝国在非穆斯林地区采取自治和半自治的措施,通过任命既有集团的领袖,来维护统治和保障帝国的稳定,这具有因俗而治的特点,故选C项;奥斯曼帝国并未实行政教分离的政治制度,且对非穆斯林地区的统治策略与措施并未提及宗教问题,排除A项;题干只是提到奥斯曼帝国对非穆斯林地区的统治措施和策略,并未涉及到其实施的结果,所以不能得出地方割据势力强大的结论,排除B项;题干所述的举措是在非穆斯林地区,这与伊斯兰教地位的变化无关,也不能据此得出伊斯兰教地位衰落的结论,排除D项。

7.【答案】C【解析】根据材料信息可知,材料反映了日本人在借用汉字、儒家学说以及接受佛教时,能根据自身实际情况加以变通,这说明日本发展文化注重结合实际,又善于创新,选择性的接受外来文化,故选C项;材料中日本主要是为了自身的发展,而不是为了融入中华文化圈,排除A项;材料反映的是日本把外来文化为己所用,并没有充当桥梁的作用,排除B项;材料强调的是日本积极吸收外来文明,为己所用,而不是摆脱外来文明的影响,排除D项。

8.【答案】A【解析】据材料“在从形成到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的”可知,题干大意是说秘鲁和中美洲之间在西班牙入侵之前是没有任何往来和交流的证据的,所以该学者意在说明美洲地区的不同文明之间是各自独立发展的,故选A项;题干强调的是秘鲁和中美洲之间在相当漫长的时间内是缺乏联系的,而不是说美洲文明发展的速度慢,排除B项;题干大意不是说美洲文明发展缺乏历史依据,而是说秘鲁和中美洲之间存在联系是缺乏历史依据的,排除C项;题干在探讨的是秘鲁和中美洲在西班牙入侵之前是否存在相互关系,而不是探讨中美洲文明落后的原因,排除D项。

9.【答案】B【解析】西非气候炎热需要大批保存肉类的食盐,而人们用等重的黄金来换取食盐,即用一磅黄金换取一磅食盐,就从侧面说明东非黄金资源极为丰富,故选B项;题干强调的是用等重的黄金来换取食盐,这从侧面说明黄金资源丰富,西非商品经济活跃从正面就可以看出,而不是侧面反映的问题,排除A项;黄金资源丰富与民众生活富庶并无必然关联,因为黄金是否掌握在民众手里至关重要,而题干信息并未提及,排除C项;题干中所提及的黄金和肉类资源本身都与工业无关,所以不能据此得出工业基础落后的结论,排除D项。

10.【答案】C【解析】”选举权上应有财产资格的限制,缴纳直接税相当于3天工资者,才能有选举权“的主张旨在维护资产阶级利益,故选C项;材料所属主张背离了启蒙思想平等的原则,排除A项;材料只是一种主张,并非成果,1791年宪法才是法国大革命的重要成果,排除B项;材料表述的是选举权问题,与政体无关,排除D项。

11.【答案】C【解析】结合所学可知,工业革命之后,英国于1825年爆发了世界上第一次经济危机,科技的提高给资本家带来了高额的利润,但是工人阶级却工资微薄,工作环境恶劣,当出现经济危机时还会出现失业现象, 宪章运动是1836—1848年英国工人们为得到自己应有的权利而掀起的工人运动,其目的是工人们要求取得普选权,以便有机会参与国家的管理,欧文建立了“新和谐公社”,实行生产工具公有、按劳分配、共同劳动、人人平等、民主管理等原则,以上内容都与马克思主义诞生的背景有关,故选C项;“经济危机”“工资微薄”“失业”等词汇出现在工业革命之后,而不是其兴起,排除A项;国际工人运动发生在马克思主义产生之后,排除B项;资本主义制度确立与资产阶级革命有关,排除D项。

12.【答案】D【解析】据材料中公职人员的产生方式和任职时间、工作方式并结合所学可知,这些规定体现了民主性,探索了无产阶级民主新形式,故选D项;“分权制衡”是西方资产阶级民主的一种方式,三权分立彼此制衡,材料没有体现权力的分配,排除A项;材料没有涉及到公职人员的出身,不能体现工农联盟,材料属于政权建设也没有体现“革命”的方面,排除B项;据材料“公社委员及各级领导人向人民报告工作,听取群众意见,答复群众质询”可知不属于议会民主,排除C项。

13.【答案】B【解析】略

14.【答案】C【解析】据材料“在各缔约国所占之非洲大陆沿岸地区的领土上,有责任确保建立一个足以保护他们既得权利的政权。并可在必要时,根据规定的条件,保证贸易自由和过境自由”可知,通过柏林会议议定书第三十五条规定,列强可以在非洲建立一个可以保护列强既得利益的政权,故选C项;任何国家在非洲占领新的土地,必须通知其他国家,占领方为有效,这就是“有效占领”原则,A项与材料内容无关,排除A项;会议还决定各国可以先在地图上划定彼此的势力范围,然后再去占领,B项与材料内容无关,排除B项;欧洲列强都想实现自己在非洲的扩张计划,因而引起了严重的纠纷和冲突,这些冲突成为导致一战爆发的一个重要因素,排除D项。

15.【答案】C【解析】据所学,19世纪初的拉丁美洲的民族独立运动之后,各国大多政局动荡,政治经济发展停滞不前,特别是门罗宣言发表之后,拉美人民面临着继续进行民族民主革命的任务,这就是其“早产”的原因所在,故选C项;法国大革命动摇了法国在拉丁美洲的殖民统治,这会促使拉美人民民族民主意识的增强,排除A项;据所学,到18世纪末19世纪初,拉丁美洲的经济有了一定的发展,这是其民族独立运动发展的经济原因,排除B项;据所学,启蒙思想的传播使殖民地人民的民族民主意识日益增长,排除D项。

16.【答案】B【解析】据材料“拉丁美洲的概念从此在南部美洲迅速传播开来”可知,拉丁美洲作为一个整体的观念在南部美洲的迅速传播,有利于强化人民的区域认同,故选B项;拉丁美洲独立运动的兴起时间为18世纪末19世纪初,与材料时间不符,排除A项;南北文化的差异是导致出现拉丁美洲与北美洲不同区域的原因,而不是这一观念广泛传播的主要原因,排除C项;概念的传播,推动了区域认同,而列强争夺激烈只会激起拉美人民的强烈抵抗,与材料主旨不符,排除D项。

二、非选择题

17.【答案】(12分)

趋势:从分布维度看,由相对均衡到不均衡,人口向中部的工业区域集中。(2分)

从增长幅度看,1600年至1750年较为缓慢;1750年之后增长迅速。(2分)

解释:英国确立君主立宪制度,国内政局比较稳定;农业资本主义发展,提供较充足的农产品;劳动分工细致,工业革命推动人口变动,城市化进程加速;科学技术进步,医疗条件有所提高。(8分)

【解析】据材料“英国本土人口分布状态”可知,从分布维度看,由相对均衡到不均衡,人口向中部的工业区域集中;据材料可知,1600年至1750年,“在一百五十年内,人口勉强增加了一百五十万人”,“1750至1801年,人口增加了二百五十万。它的增长率较前一时期增至四倍”,从增长幅度看,1600年至1750年较为缓慢,而1750年之后增长迅速。 英国人口1600年至1750年较为缓慢,而1750年之后增长迅速,其主要原因是英国工业革命的进行。工业革命开始于18世纪60年代,工业革命推动了经济的发展,为英国人口的增长奠定了经济基础。工业革命推动了英国农业资本主义的发展,为城市提供较充足的农产品。同时科学技术进步,医疗条件有所提高也有利于人口的增加。另外英国英国通过资产阶级革命,确立君主立宪制度,国内政局比较稳定为人口增加提供了相对稳定的社会环境。英国人 口向中部的工业区域集中主要影响因素是工业革命,推动了工业城市的兴起,城市化快速发展。

18.【答案】(15分)

(1)变化:一战后,法德两国的光荣与耻辱;二战后,反思与理性;欧洲一体化时期,合作与共赢。

(2)社会原因:一战后形成的凡尔赛—华盛顿体系下,民族矛盾的累积;经济大危机激化社会矛盾;极端民族主义泛滥;社会缺乏共识。

【解析】

(1)据材料“要追念那些伟大的逝者,再没有比这里更好的地方了,德意志帝国在这片具有历史意义的空地上吞下败果”“在这片森林中一个庄严的角落,可怕的噩梦得以终结……胜利者应当自豪,失败者则应感到羞耻”“对德意志民族的摧残与羞辱肇始于此”得出一战后,法德两国的光荣与耻辱;据材料“20世纪50年代,‘停战车厢’重回贡比涅森林,两国民众面对过往时,愈发呈现出一种平和、包容、理性的态度”得出二战后,反思与理性;据材料“2018年11月10日下午,法国总统与德国总理在贡比涅森林‘停战车厢’前共同参加一战停战百年的纪念活动,携手跨越历史恩怨,开创了合作的新篇”得出欧洲一体化时期,合作与共赢。

(2)据材料“法国老兵J·埃泰写道:‘在这片森林中一个庄严的角落,可怕的噩梦得以终结……胜利者应当自豪,失败者则应感到羞耻’”“利用复仇情绪上台的德国纳粹党在1940年占领法国后,德军凯尔特将军在‘停战车厢’内宣称:‘对德意志民族的摧残与羞辱肇始于此’”并结合纲要下册所学从政治、经济、社会等角度来分析得出,政治——一战后形成的凡尔赛—华盛顿体系下,民族矛盾的累积;经济——经济大危机激化社会矛盾;社会——极端民族主义泛滥;社会缺乏共识。

19.【答案】

(1)变化:由农业社会到工业社会;由手工生产到机器化大生产;由手工工场到工厂制。(6分)

(2)不同:优先发展重工业;强调独立自主;以生产资料私(公)有制为基础;实行高度集中的计划经济体制。(8分)

影响:使苏联迅速完成工业化,走上工业化道路;为反法西斯战争的胜利奠定物质基础;造成农轻重比例失调,农民付出代价过大;成为阻碍苏联改革的主要因素。(7分)

(3)意义:解放和发展了生产力,增强综合国力,提高了人民的生活水平;为世界提供了新的发展模式,为世界经济发展做出了巨大贡献。(4分)

【解析】

(1)根据材料一“往昔那种田园诗般的风情不见了,代之而起的是一个忙忙碌碌的世界”,可知由农业社会到工业社会;根据材料一“乡村建起了灰暗的厂房,城镇竖起高耸的烟囱,工厂里回荡着机器的轰响,高炉前喷发出铁水的光亮”,可知由手工工场到工厂制以及由手工生产到机器化大生产。

(2)第一小问不同,根据材料二“斯大林时期的苏联仍然关注重工业的发展”,可知优先发展重工业;根据材料二“时刻应对可能爆发的希特勒对共产主义的战争”,可知强调独立自主;根据材料二“彻底破除西方市场机制唯利是图的本质”,可知以生产资料公有制为基础;根据材料二“使用正式的、集中的资源分配来安置设备和物质”,可知实行高度集中的计划经济体制。第二小问影响,根据在第一小问中“不同”的诸多方面,可知其影响有以下几个方面,其一,使苏联迅速完成工业化,走上工业化道路,其二,为反法西斯战争的胜利奠定物质基础;再结合所学知识可知,斯大林模式对苏联所造成的不足之处主要体现在以下几个方面:其一,造成农轻重比例失调,农民付出代价过大,其二,成为阻碍苏联改革的主要因素。

(3)根据材料三“40年来,我们始终坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力,我国国内生产总值由3679亿元增长到2017年的82.7万亿元,年均实际增长9.5%”,可知解放和发展了生产力,增强综合国力,提高了人民的生活水平;根据材料三“远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速,多年来对世界经济增长贡献率超过30%”,可知为世界提供了新的发展模式,为世界经济发展做出了巨大贡献。

同课章节目录