高中历史统编版(2019)选择性必修3第2课中华文化的世界意义 课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修3第2课中华文化的世界意义 课件(共40张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-14 07:49:43 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第2课 中华文化的世界意义

课程标准:从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

第一单元 源远流长的中华文化

目录

中华文化在交流中发展

中华文化在漫长发展过程中,吸收了不少来源于异国他邦地文化。

中华文化对世界的影响

中华文化在吸收外来文化发展的同时,也源源不断地向外进行着辐射和传播。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教传入

(1)两汉之际:来自古印度的佛教传入中国;

(2)魏晋南北朝时期:佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合;

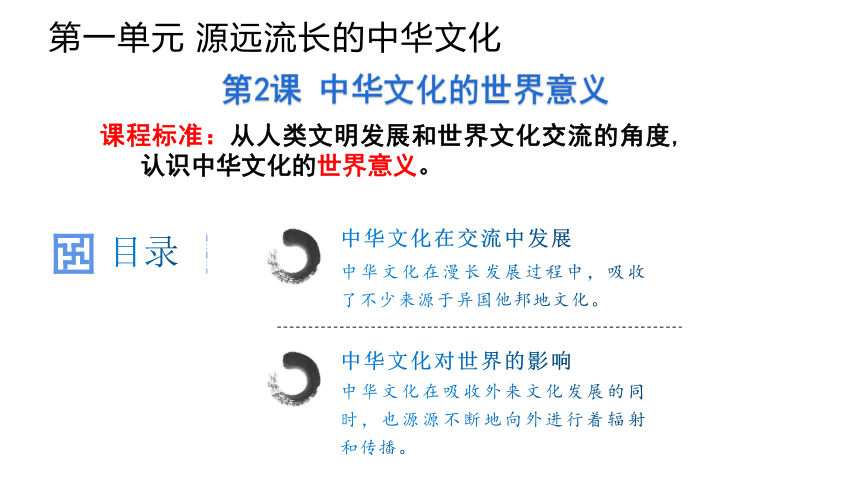

(3)隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化;

(4)宋明时期:以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中华文化的一部分。

1.佛教在中国的发展过程

所谓佛学中国化,最要的是在其冲淡了宗教精神,加深了人生情味。 ——钱穆

隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化。

宗派 创始人 教义主张

天台宗 一切“皆由心生”

华严宗 法藏 “尘是心缘,心为尘因”,客观世界是依赖于主观世界而存在的

唯识宗 玄奘 “万法唯识”、“心外无法”

禅宗 达摩 “禅”:静坐沉思。

主张佛在心内,无需苦练修行,只需净心醒悟。

南宗慧能:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”

◎送子天王图》(又名《释迦降生图》)是唐代吴道子根据佛典《瑞应本起经》创作纸本墨笔画。

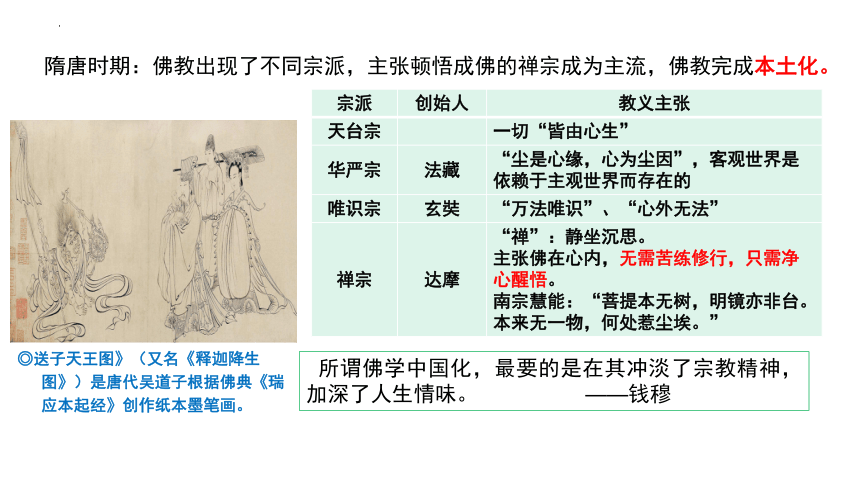

材料一:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

【问题探究】佛教的传入对中国有何影响?

材料二:五阴亦尔,烦恼因缘合成此身。而此五阴,恒以生老病死无量苦恼搒笞众生。"

——语出《百喻经·五人买婢共使作喻》

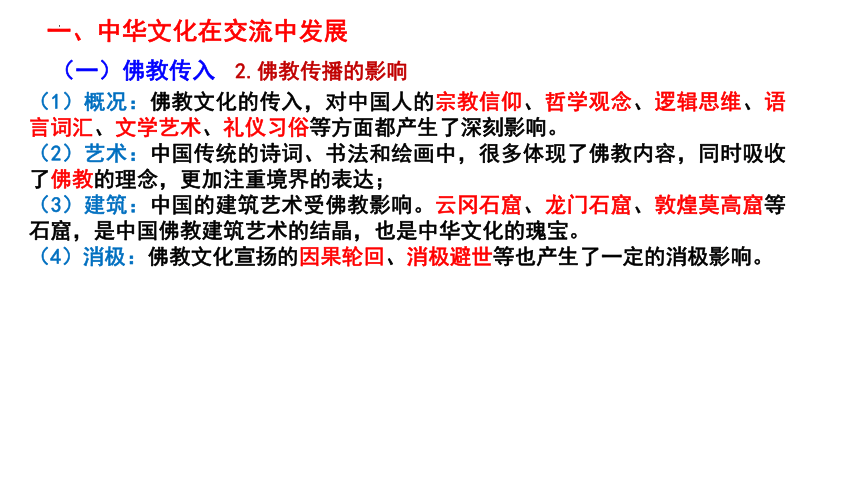

积极: (1)概况:佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

【烦恼】:佛教语。谓迷惑不觉

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教传入

2.佛教传播的影响

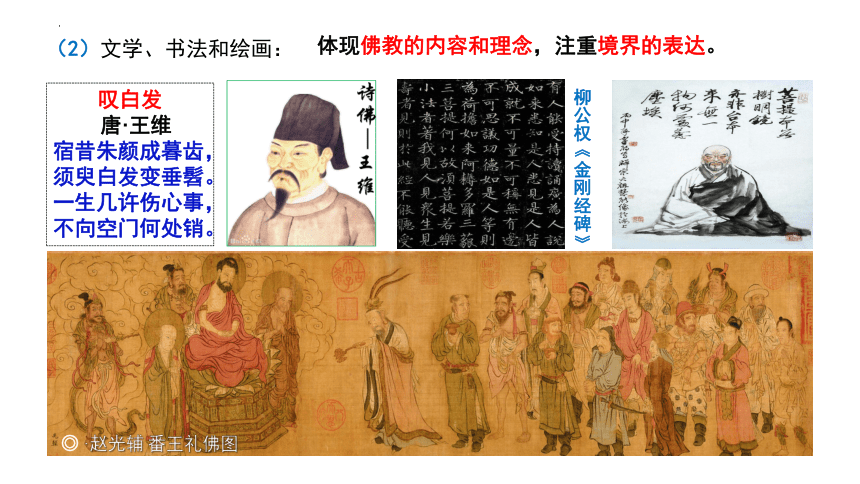

(2)文学、书法和绘画:

体现佛教的内容和理念,注重境界的表达。

◎ ·赵光辅 番王礼佛图

叹白发

唐·王维

宿昔朱颜成暮齿,

须臾白发变垂髫。

一生几许伤心事,

不向空门何处销。

柳公权《金刚经碑》

◎大同云冈石窟

◎河南洛阳龙门石窟

◎甘肃敦煌莫高窟壁画

(3)建筑:中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

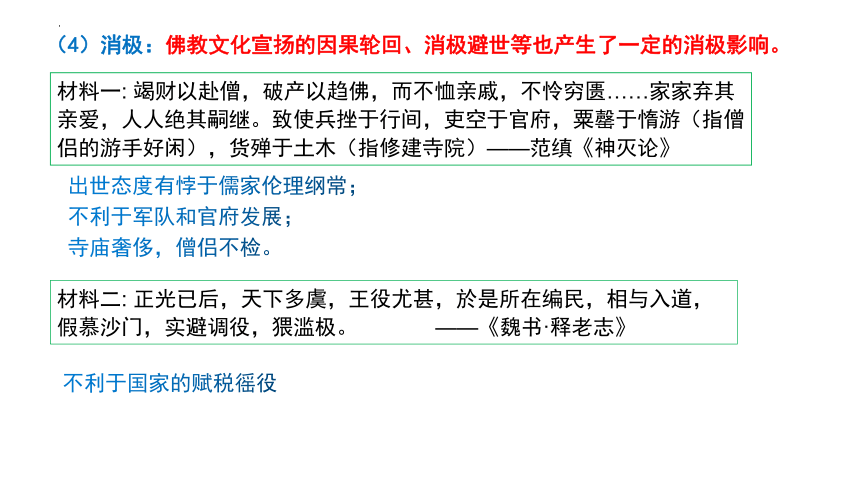

材料一: 竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)——范缜《神灭论》

(4)消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

材料二: 正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥极。 ——《魏书·释老志》

不利于国家的赋税徭役

出世态度有悖于儒家伦理纲常;

不利于军队和官府发展;

寺庙奢侈,僧侣不检。

(1)概况:佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

(2)艺术:中国传统的诗词、书法和绘画中,很多体现了佛教内容,同时吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达;

(3)建筑:中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

(4)消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教传入

2.佛教传播的影响

【典例研析】 (2022·广东·高考真题)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

【答案】C【详解】由材料中“儒失其守,教化坠于地”、“与吾儒水火不容”可得出作者对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,宋儒通过改造儒学来达到重振儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;

阅读教材,说明从明末清初到近代,西方文化在中国传播的史实及影响。

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

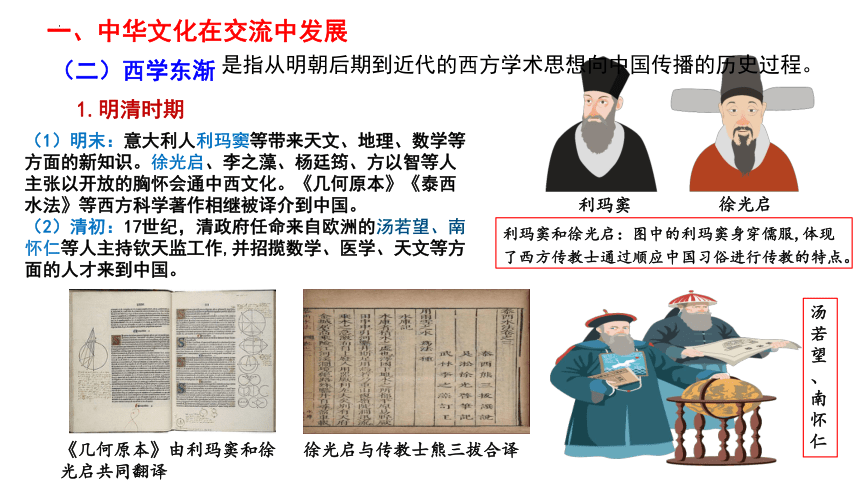

(1)明末:意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国。

(2)清初:17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

利玛窦和徐光启:图中的利玛窦身穿儒服,体现了西方传教士通过顺应中国习俗进行传教的特点。

利玛窦

徐光启

汤若望

、南怀仁

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

1.明清时期

《几何原本》由利玛窦和徐光启共同翻译

徐光启与传教士熊三拔合译

是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

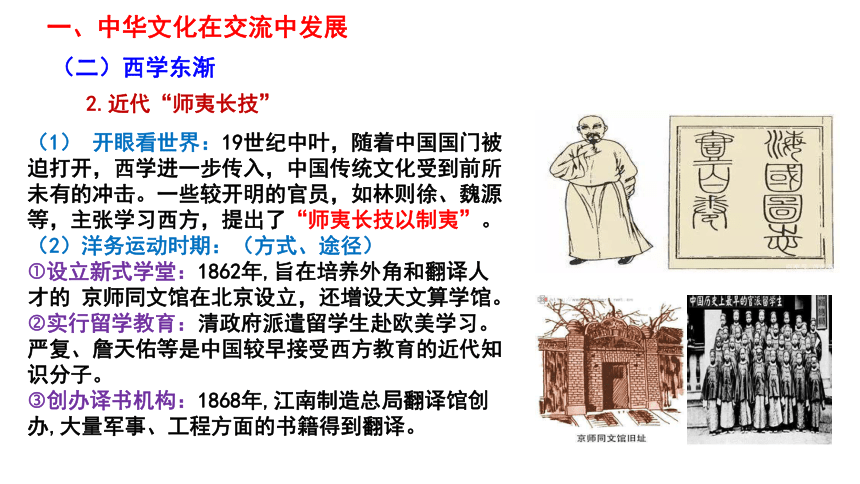

(1) 开眼看世界:19世纪中叶,随着中国国门被迫打开,西学进一步传入,中国传统文化受到前所未有的冲击。一些较开明的官员,如林则徐、魏源等,主张学习西方,提出了“师夷长技以制夷”。

(2)洋务运动时期:(方式、途径)

设立新式学堂:1862年,旨在培养外角和翻译人才的 京师同文馆在北京设立,还增设天文算学馆。

实行留学教育:清政府派遣留学生赴欧美学习。严复、詹天佑等是中国较早接受西方教育的近代知识分子。

创办译书机构:1868年,江南制造总局翻译馆创办,大量军事、工程方面的书籍得到翻译。

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

2.近代“师夷长技”

(1)戊戌变法时期:一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开;

(2)辛亥革命时期:西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

3.西方政治学说的传入

(1)新文化运动前期(民主科学思想传播):1915年新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者,主张吸收民主与科学的思想。

(2)新文化运动后期(马克思主义的传播):俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路。

(3)新文化运动影响:传播了民主科学思想,解放了人们的思想,促进了马克思主义在中国的传播。

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

4.新文化运动以后的西学东渐

层次 派别 代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级 抵抗派 林则徐、魏源 师夷长技以制夷 译西书籍,仿制西方战舰

地主阶级 洋务派 曾国藩、李鸿章、张之洞 中体西用, 师夷长技以自强、求富 洋务运动(近代军事工业、民用工业、近代海军、新式教育)

制度 资产阶级 维新派 康有为、梁启超 和平改良,君主立宪 戊戌变法

资产阶级 革命派 孙中山、黄兴 暴力革命,民主共和 辛亥革命

思想 资产阶级 激进派 陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅 民主、科学 新文化运动

无产阶级 李大钊、陈独秀、毛泽东 马克思主义 新民主主义革命

知识归纳:近代中国向西方学习的渐进过程

(1)学习西方是一个由浅入深、由表及里、不断深化的过程,即由“器物”到“制度”再到“思想”的复杂历程。

(2)学习西方与抵抗侵略、启蒙和救亡相联系,体现出强烈的反封建、反侵略性质。

(3)近代中国人学习西方、寻求变革的思想主题是为了中国的独立、民主和富强。

(4)中国人民最终选择了马克思主义。实践证明,真正适合中国国情的是社会主义道路。

5.中国近代西学东渐的特点

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

两汉

佛教传入中国

魏晋南北朝

佛、道、儒融合

隋唐

佛教完成本土化

宋明

宋明理学形成,佛教融合为中华文化

明清

西方新知识相继进入中国

19c中叶

国门洞开,西学进一步传入

1862

开同文馆、天文算学馆、新式学堂

1868

西方工程技术、科学理论、社会改革传播

1915

新文化运动

1917

开始接受马克思主义传播

1919

马克思主义广泛传播

佛教的中国化

西方文化的传入——西学东渐

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

东传

茶文化

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

世界九大文化圈

东亚文化圈的地理范围:东:朝鲜、日本

东南:越南及其以南、以东的东南亚国家

西北:越过内、外蒙古大草原直达西伯利亚大森林

东北:外兴安岭内外。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

1.汉字

(1)公元前4世纪——公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

(2)后来,各国又在汉字的基础上创造了本国文字

喃字,又称字喃,是古越南民间的一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

谚文,韩国称其为韩字( ),北朝鲜称其为朝鲜字( )。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。以前在朝鲜民族是一直借用汉字来作为纪录他们语言的文字。

约公元九世纪,日本人以中国汉字为基础创造了假名,日语的表音文字。“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义,所以叫“假名”,汉字为“真名”。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒉儒学

(1)3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆

朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒊佛教

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”正是这四句偈语,深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

唐招提寺建筑群

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒋制度

(1)社会制度:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜的政治制度基本模仿中国。

②7世纪,日本实行大化改新

(2)教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

大宝律令,是日本大宝元年(701年)编成的法典,日本第一部法典。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒌其他

(1)“历史纵横”:律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等

(2)“12页”:14世纪末,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播

(3)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(4)郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响

明宪宗遂在1479年(成化十五年)派兵科给事中董旻、行人司右司副张祥前往琉球国,册封尚真为王。

1871年前有琉球国,其疆域北起奄美大岛,东到喜界岛,南止波照间岛,西界与那国岛。距中国沿海的上海、宁波、温州约700多公里。

二、中华文化对世界的影响

1、对亚洲影响

东亚文化圈(又称汉字文化圈或儒家文化圈)

类别 日本 朝鲜 越南 琉球

汉字

儒学 佛教 社会制度 社会生活 假名

谚文

喃字

3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地流行;隋唐以后,朝鲜、日本将儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

4世纪后,佛教经过中国传入朝鲜、日本等国。

7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。

朝鲜的政治制度基本模仿中国。

越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(二)对欧洲的影响(中学西传)

1.四大发明外传

(1)地位:

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。

(2)表现

欧洲

中国

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

外传:8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲

影响:促进教育、政治及商业发展。

外传:13世纪经阿拉伯人传入欧洲

影响:粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

造纸术

火药

指南针

印刷术

(二)对欧洲的影响(中学西传)

2.中华文化在欧洲得到传播

(1)时间:16-18世纪,在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播。

(2)内容及影响

己所不欲,勿施于人是超过基督教义的最纯粹的道德。

——伏尔泰《论孔子》

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

饮茶成为英国人日常生活中不可缺少的内容

二、中华文化对世界的影响

2、对欧洲影响——中学西传

四 大 发 明 造纸术

火药

指南针

印刷术

其他 8世纪后(唐朝),造纸术逐渐传入朝鲜、日本、印度、阿拉伯和欧洲,促进教育、政治及商业等活动的发展

13世纪,经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使骑士阶层日渐衰落。

13世纪,经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲航海家发现美洲和实现环球航行,促进远洋航行,推动了大航海时代的到来。

向东传入朝鲜、日本,向西传入埃及和欧洲,为欧洲走出中世纪和文艺复兴准备了条件。

1.16-18世纪,孔子思想及儒家经典传入欧洲,中国史学、地理学、科技、文学等成就相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

2.中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国园林和建筑成为风尚。

两汉

佛教传入中国

魏晋南北朝

佛、道、儒融合

隋唐

佛教完成本土化

宋明

宋明理学形成,佛教融合

明末

19c中叶

国门洞开,西学进一步传入

1862

开同文馆、天文算学馆、新式学堂

1868

西方工程技术、科学理论、社会改革传播

1915

新文化运动

1917

开始接受马克思主义传播

1919

马克思主义广泛传播

BC4—3

西方新知识相继进入中国

汉字传入朝、日、东南

儒学在东亚、东南亚流行,佛经传朝、日

日本以唐制为蓝本改革、造纸术传出

火药传入欧洲

入琉球、郑和下西洋

14—15C

16—18C

儒家等文化传欧洲、丝、瓷、园林设计受欢迎

中国“吸收异国他邦的文化”过程呈现出怎样的特点?

1、阶段主题明显

2、主动—被动—主动

3、双向交流

知识小结

小结

中华

文化

吸

收

古印度佛教

西方

文化

明末清初: “西学东渐”

近代:西学进一步传入

(器物→制度→思想)

传

播

对亚洲:汉字、儒学

佛教、制度

对欧洲:四大发明

中学西传

知识小结

一、中华文化在交流中发展

2.西学东渐

1.佛教传入中国,日渐本土化

1.东亚文化圈:文字、儒学、佛教、制度、文学、风俗等

二、中华文化在交流中辐射

2.中学西传:(1)四大发明的外传;

(2)中华文化传入欧洲

中华文化的世界意义

【高考链接】 (2022·北京·统考高考真题)《海国图志》问世不久即传入日本,当时著名学者佐久间象山感叹自己与魏源“所见亦有暗合者”“真可谓海外同志”,另一日本学者感慨道:“使海内尽得观之,庶乎其为我边防之一助矣!”这表明此时中日两国的有识之士( )

A.有了“开眼看世界”的意识 B.主张中日结盟以反对西方的侵略

C.产生了反对封建专制的思想 D.掀起了“师夷长技”的社会运动

【答案】A【详解】结合所学知识可知,19世纪中期,《海国图志》得到一些日本学者的赞同,表明此时中日两国的有识之士有了“开眼看世界”的意识,A项正确;材料并未体现中日结盟以反对西方侵略的主张,排除B项;魏源写作的《海国图志》并不反对封建专制,排除C项;材料不足以说明中日两国都掀起了“师夷长技”的社会运动,排除D项。故选A项。

【高考链接】 (2021·广东·高考真题)孙中山在一次演说中认为,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在

A.抨击资本主义制度的弊端 B.宣传“均贫富”的政治理想

C.为联合苏俄提供政策依据 D.主张社会革命解决民生问题

【答案】D【详解】近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,由此带来一系列社会问题,为此孙中山提出了社会革命来解决民生问题,“免得再蹈覆辙”,故D正确;抨击资本主义制度的弊端不是孙中山的目的,故A错误;“均贫富”不是孙中山的政治理想,故B错误;联合苏俄的政策依据是“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,故C错误。

问题探究(P13):

我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东选集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

谈谈你对学习、借鉴对待外来文化的看法。

(1)应在大力弘扬优秀传统文化的前提下,积极吸收外来的优秀文化。对待外来文化,要取其精华,去其糟粕。

(2)在外来文化面前,既要保持本民族文化的自信,也切忌盲目自大,固步自封。

一、中华文化在交流中发展

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

文化方面:孔子学院

科技方面:青蒿素、杂交水稻;

国际关系方面:首创和平共处五项原则逐步成为处理国与国之间关系的基本原则;“一带一路”倡议——共享共富,和谐发展之路;人类命运共同体——指明世界发展和人类未来的前进方向等等。

学习拓展(教材P13)

古丝绸之路

一带一路

二、中华文化对世界的影响

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

实战演练

1.魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时( )

A.佛教彻底颠覆传统观念

B.儒家伦理不为社会重视

C.佛教急于融入本土文化

D.佛教与儒家伦理相抵触

D

2.明清之际,有人指出“以西法为有验于今,可也,如谓不易之法,务事求进,不可也”,并反对“喜立异而缺稽古之功”。这反映出当时( )

A.兼采中西已成为学界共识

B.对西学东渐的现象有所反思

C.极力排斥作为夷狄思想的西学

D.西学中源仍旧束缚民众观念

实战演练

B

3.8世纪,造纸术开始西传,但直到13世纪才从中亚传至那不勒斯,16世纪传至莫斯科。造纸术外传缓慢主要由于( )

A.文明交流途径有限

B.中国传统科技不适用于西方

C.中国封建政府的极力限制

D.中西方政治体制不同

实战演练

A

4.18世纪,欧洲出现学习中国的热潮,法国著名油画家布歇绘制了一系列中国风作品:《中国捕鱼风光》《中国花园》和《中国集市》等油画。这些油画画面上出现了大量写实的中国元素,比如儿童发型、鸟笼、中国红伞等。这反映出( )

A.西学东渐成果斐然 B.启蒙运动汲取东方营养

C.中学西传成为主流 D.文艺复兴借鉴中国文明

实战演练

B

5.2015年10月,韩国申报的《儒教雕版印刷木刻板》成功入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》,这是朝鲜李氏王朝时期一系列儒家学说相关作品的雕版印刷木刻板。由此可以说明( )

A.韩国是雕版印刷术的发源地

B.儒家思想具有广泛的世界影响

C.印刷术最早由中国传入韩国

D.李氏王朝是儒学的主要传承者

实战演练

B

第2课 中华文化的世界意义

课程标准:从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

第一单元 源远流长的中华文化

目录

中华文化在交流中发展

中华文化在漫长发展过程中,吸收了不少来源于异国他邦地文化。

中华文化对世界的影响

中华文化在吸收外来文化发展的同时,也源源不断地向外进行着辐射和传播。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教传入

(1)两汉之际:来自古印度的佛教传入中国;

(2)魏晋南北朝时期:佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合;

(3)隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化;

(4)宋明时期:以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中华文化的一部分。

1.佛教在中国的发展过程

所谓佛学中国化,最要的是在其冲淡了宗教精神,加深了人生情味。 ——钱穆

隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化。

宗派 创始人 教义主张

天台宗 一切“皆由心生”

华严宗 法藏 “尘是心缘,心为尘因”,客观世界是依赖于主观世界而存在的

唯识宗 玄奘 “万法唯识”、“心外无法”

禅宗 达摩 “禅”:静坐沉思。

主张佛在心内,无需苦练修行,只需净心醒悟。

南宗慧能:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”

◎送子天王图》(又名《释迦降生图》)是唐代吴道子根据佛典《瑞应本起经》创作纸本墨笔画。

材料一:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

【问题探究】佛教的传入对中国有何影响?

材料二:五阴亦尔,烦恼因缘合成此身。而此五阴,恒以生老病死无量苦恼搒笞众生。"

——语出《百喻经·五人买婢共使作喻》

积极: (1)概况:佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

【烦恼】:佛教语。谓迷惑不觉

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教传入

2.佛教传播的影响

(2)文学、书法和绘画:

体现佛教的内容和理念,注重境界的表达。

◎ ·赵光辅 番王礼佛图

叹白发

唐·王维

宿昔朱颜成暮齿,

须臾白发变垂髫。

一生几许伤心事,

不向空门何处销。

柳公权《金刚经碑》

◎大同云冈石窟

◎河南洛阳龙门石窟

◎甘肃敦煌莫高窟壁画

(3)建筑:中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

材料一: 竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)——范缜《神灭论》

(4)消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

材料二: 正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥极。 ——《魏书·释老志》

不利于国家的赋税徭役

出世态度有悖于儒家伦理纲常;

不利于军队和官府发展;

寺庙奢侈,僧侣不检。

(1)概况:佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

(2)艺术:中国传统的诗词、书法和绘画中,很多体现了佛教内容,同时吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达;

(3)建筑:中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

(4)消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教传入

2.佛教传播的影响

【典例研析】 (2022·广东·高考真题)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

【答案】C【详解】由材料中“儒失其守,教化坠于地”、“与吾儒水火不容”可得出作者对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,宋儒通过改造儒学来达到重振儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;

阅读教材,说明从明末清初到近代,西方文化在中国传播的史实及影响。

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

(1)明末:意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国。

(2)清初:17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

利玛窦和徐光启:图中的利玛窦身穿儒服,体现了西方传教士通过顺应中国习俗进行传教的特点。

利玛窦

徐光启

汤若望

、南怀仁

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

1.明清时期

《几何原本》由利玛窦和徐光启共同翻译

徐光启与传教士熊三拔合译

是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

(1) 开眼看世界:19世纪中叶,随着中国国门被迫打开,西学进一步传入,中国传统文化受到前所未有的冲击。一些较开明的官员,如林则徐、魏源等,主张学习西方,提出了“师夷长技以制夷”。

(2)洋务运动时期:(方式、途径)

设立新式学堂:1862年,旨在培养外角和翻译人才的 京师同文馆在北京设立,还增设天文算学馆。

实行留学教育:清政府派遣留学生赴欧美学习。严复、詹天佑等是中国较早接受西方教育的近代知识分子。

创办译书机构:1868年,江南制造总局翻译馆创办,大量军事、工程方面的书籍得到翻译。

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

2.近代“师夷长技”

(1)戊戌变法时期:一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开;

(2)辛亥革命时期:西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

3.西方政治学说的传入

(1)新文化运动前期(民主科学思想传播):1915年新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者,主张吸收民主与科学的思想。

(2)新文化运动后期(马克思主义的传播):俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路。

(3)新文化运动影响:传播了民主科学思想,解放了人们的思想,促进了马克思主义在中国的传播。

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

4.新文化运动以后的西学东渐

层次 派别 代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级 抵抗派 林则徐、魏源 师夷长技以制夷 译西书籍,仿制西方战舰

地主阶级 洋务派 曾国藩、李鸿章、张之洞 中体西用, 师夷长技以自强、求富 洋务运动(近代军事工业、民用工业、近代海军、新式教育)

制度 资产阶级 维新派 康有为、梁启超 和平改良,君主立宪 戊戌变法

资产阶级 革命派 孙中山、黄兴 暴力革命,民主共和 辛亥革命

思想 资产阶级 激进派 陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅 民主、科学 新文化运动

无产阶级 李大钊、陈独秀、毛泽东 马克思主义 新民主主义革命

知识归纳:近代中国向西方学习的渐进过程

(1)学习西方是一个由浅入深、由表及里、不断深化的过程,即由“器物”到“制度”再到“思想”的复杂历程。

(2)学习西方与抵抗侵略、启蒙和救亡相联系,体现出强烈的反封建、反侵略性质。

(3)近代中国人学习西方、寻求变革的思想主题是为了中国的独立、民主和富强。

(4)中国人民最终选择了马克思主义。实践证明,真正适合中国国情的是社会主义道路。

5.中国近代西学东渐的特点

一、中华文化在交流中发展

(二)西学东渐

两汉

佛教传入中国

魏晋南北朝

佛、道、儒融合

隋唐

佛教完成本土化

宋明

宋明理学形成,佛教融合为中华文化

明清

西方新知识相继进入中国

19c中叶

国门洞开,西学进一步传入

1862

开同文馆、天文算学馆、新式学堂

1868

西方工程技术、科学理论、社会改革传播

1915

新文化运动

1917

开始接受马克思主义传播

1919

马克思主义广泛传播

佛教的中国化

西方文化的传入——西学东渐

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

东传

茶文化

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

世界九大文化圈

东亚文化圈的地理范围:东:朝鲜、日本

东南:越南及其以南、以东的东南亚国家

西北:越过内、外蒙古大草原直达西伯利亚大森林

东北:外兴安岭内外。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

1.汉字

(1)公元前4世纪——公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

(2)后来,各国又在汉字的基础上创造了本国文字

喃字,又称字喃,是古越南民间的一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

谚文,韩国称其为韩字( ),北朝鲜称其为朝鲜字( )。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。以前在朝鲜民族是一直借用汉字来作为纪录他们语言的文字。

约公元九世纪,日本人以中国汉字为基础创造了假名,日语的表音文字。“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义,所以叫“假名”,汉字为“真名”。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒉儒学

(1)3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆

朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒊佛教

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”正是这四句偈语,深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

唐招提寺建筑群

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒋制度

(1)社会制度:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜的政治制度基本模仿中国。

②7世纪,日本实行大化改新

(2)教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

大宝律令,是日本大宝元年(701年)编成的法典,日本第一部法典。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

⒌其他

(1)“历史纵横”:律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等

(2)“12页”:14世纪末,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播

(3)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(4)郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响

明宪宗遂在1479年(成化十五年)派兵科给事中董旻、行人司右司副张祥前往琉球国,册封尚真为王。

1871年前有琉球国,其疆域北起奄美大岛,东到喜界岛,南止波照间岛,西界与那国岛。距中国沿海的上海、宁波、温州约700多公里。

二、中华文化对世界的影响

1、对亚洲影响

东亚文化圈(又称汉字文化圈或儒家文化圈)

类别 日本 朝鲜 越南 琉球

汉字

儒学 佛教 社会制度 社会生活 假名

谚文

喃字

3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地流行;隋唐以后,朝鲜、日本将儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

4世纪后,佛教经过中国传入朝鲜、日本等国。

7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。

朝鲜的政治制度基本模仿中国。

越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(二)对欧洲的影响(中学西传)

1.四大发明外传

(1)地位:

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。

(2)表现

欧洲

中国

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

外传:8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲

影响:促进教育、政治及商业发展。

外传:13世纪经阿拉伯人传入欧洲

影响:粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

造纸术

火药

指南针

印刷术

(二)对欧洲的影响(中学西传)

2.中华文化在欧洲得到传播

(1)时间:16-18世纪,在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播。

(2)内容及影响

己所不欲,勿施于人是超过基督教义的最纯粹的道德。

——伏尔泰《论孔子》

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

饮茶成为英国人日常生活中不可缺少的内容

二、中华文化对世界的影响

2、对欧洲影响——中学西传

四 大 发 明 造纸术

火药

指南针

印刷术

其他 8世纪后(唐朝),造纸术逐渐传入朝鲜、日本、印度、阿拉伯和欧洲,促进教育、政治及商业等活动的发展

13世纪,经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使骑士阶层日渐衰落。

13世纪,经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲航海家发现美洲和实现环球航行,促进远洋航行,推动了大航海时代的到来。

向东传入朝鲜、日本,向西传入埃及和欧洲,为欧洲走出中世纪和文艺复兴准备了条件。

1.16-18世纪,孔子思想及儒家经典传入欧洲,中国史学、地理学、科技、文学等成就相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

2.中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国园林和建筑成为风尚。

两汉

佛教传入中国

魏晋南北朝

佛、道、儒融合

隋唐

佛教完成本土化

宋明

宋明理学形成,佛教融合

明末

19c中叶

国门洞开,西学进一步传入

1862

开同文馆、天文算学馆、新式学堂

1868

西方工程技术、科学理论、社会改革传播

1915

新文化运动

1917

开始接受马克思主义传播

1919

马克思主义广泛传播

BC4—3

西方新知识相继进入中国

汉字传入朝、日、东南

儒学在东亚、东南亚流行,佛经传朝、日

日本以唐制为蓝本改革、造纸术传出

火药传入欧洲

入琉球、郑和下西洋

14—15C

16—18C

儒家等文化传欧洲、丝、瓷、园林设计受欢迎

中国“吸收异国他邦的文化”过程呈现出怎样的特点?

1、阶段主题明显

2、主动—被动—主动

3、双向交流

知识小结

小结

中华

文化

吸

收

古印度佛教

西方

文化

明末清初: “西学东渐”

近代:西学进一步传入

(器物→制度→思想)

传

播

对亚洲:汉字、儒学

佛教、制度

对欧洲:四大发明

中学西传

知识小结

一、中华文化在交流中发展

2.西学东渐

1.佛教传入中国,日渐本土化

1.东亚文化圈:文字、儒学、佛教、制度、文学、风俗等

二、中华文化在交流中辐射

2.中学西传:(1)四大发明的外传;

(2)中华文化传入欧洲

中华文化的世界意义

【高考链接】 (2022·北京·统考高考真题)《海国图志》问世不久即传入日本,当时著名学者佐久间象山感叹自己与魏源“所见亦有暗合者”“真可谓海外同志”,另一日本学者感慨道:“使海内尽得观之,庶乎其为我边防之一助矣!”这表明此时中日两国的有识之士( )

A.有了“开眼看世界”的意识 B.主张中日结盟以反对西方的侵略

C.产生了反对封建专制的思想 D.掀起了“师夷长技”的社会运动

【答案】A【详解】结合所学知识可知,19世纪中期,《海国图志》得到一些日本学者的赞同,表明此时中日两国的有识之士有了“开眼看世界”的意识,A项正确;材料并未体现中日结盟以反对西方侵略的主张,排除B项;魏源写作的《海国图志》并不反对封建专制,排除C项;材料不足以说明中日两国都掀起了“师夷长技”的社会运动,排除D项。故选A项。

【高考链接】 (2021·广东·高考真题)孙中山在一次演说中认为,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在

A.抨击资本主义制度的弊端 B.宣传“均贫富”的政治理想

C.为联合苏俄提供政策依据 D.主张社会革命解决民生问题

【答案】D【详解】近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,由此带来一系列社会问题,为此孙中山提出了社会革命来解决民生问题,“免得再蹈覆辙”,故D正确;抨击资本主义制度的弊端不是孙中山的目的,故A错误;“均贫富”不是孙中山的政治理想,故B错误;联合苏俄的政策依据是“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,故C错误。

问题探究(P13):

我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东选集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

谈谈你对学习、借鉴对待外来文化的看法。

(1)应在大力弘扬优秀传统文化的前提下,积极吸收外来的优秀文化。对待外来文化,要取其精华,去其糟粕。

(2)在外来文化面前,既要保持本民族文化的自信,也切忌盲目自大,固步自封。

一、中华文化在交流中发展

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

文化方面:孔子学院

科技方面:青蒿素、杂交水稻;

国际关系方面:首创和平共处五项原则逐步成为处理国与国之间关系的基本原则;“一带一路”倡议——共享共富,和谐发展之路;人类命运共同体——指明世界发展和人类未来的前进方向等等。

学习拓展(教材P13)

古丝绸之路

一带一路

二、中华文化对世界的影响

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

实战演练

1.魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时( )

A.佛教彻底颠覆传统观念

B.儒家伦理不为社会重视

C.佛教急于融入本土文化

D.佛教与儒家伦理相抵触

D

2.明清之际,有人指出“以西法为有验于今,可也,如谓不易之法,务事求进,不可也”,并反对“喜立异而缺稽古之功”。这反映出当时( )

A.兼采中西已成为学界共识

B.对西学东渐的现象有所反思

C.极力排斥作为夷狄思想的西学

D.西学中源仍旧束缚民众观念

实战演练

B

3.8世纪,造纸术开始西传,但直到13世纪才从中亚传至那不勒斯,16世纪传至莫斯科。造纸术外传缓慢主要由于( )

A.文明交流途径有限

B.中国传统科技不适用于西方

C.中国封建政府的极力限制

D.中西方政治体制不同

实战演练

A

4.18世纪,欧洲出现学习中国的热潮,法国著名油画家布歇绘制了一系列中国风作品:《中国捕鱼风光》《中国花园》和《中国集市》等油画。这些油画画面上出现了大量写实的中国元素,比如儿童发型、鸟笼、中国红伞等。这反映出( )

A.西学东渐成果斐然 B.启蒙运动汲取东方营养

C.中学西传成为主流 D.文艺复兴借鉴中国文明

实战演练

B

5.2015年10月,韩国申报的《儒教雕版印刷木刻板》成功入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》,这是朝鲜李氏王朝时期一系列儒家学说相关作品的雕版印刷木刻板。由此可以说明( )

A.韩国是雕版印刷术的发源地

B.儒家思想具有广泛的世界影响

C.印刷术最早由中国传入韩国

D.李氏王朝是儒学的主要传承者

实战演练

B

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享