从隋唐盛世到五代十国 课件(共37张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 从隋唐盛世到五代十国 课件(共37张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-14 07:56:54 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第3讲

从三国两晋南北朝到五代十国的演变

彩绘骆驼俑 唐

知识点二

从隋唐盛世到五代十国

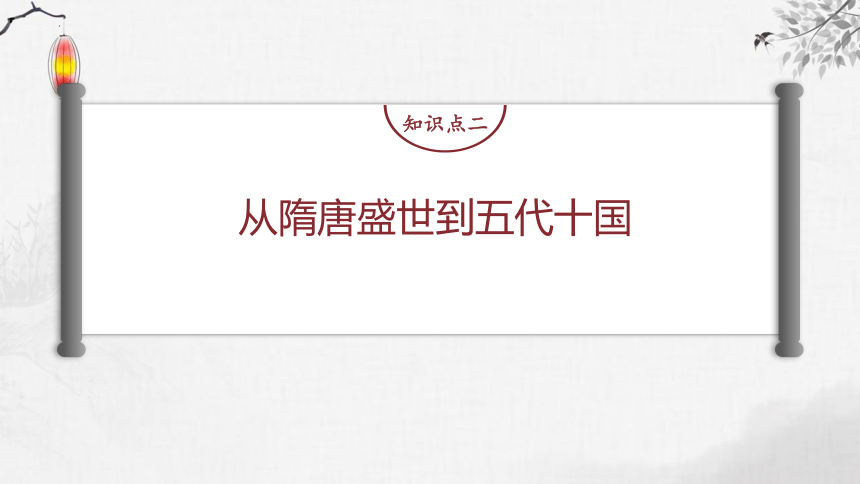

五年高频考点

时间 全国卷 地方卷

2018 【Ⅰ】25·藩镇割据 【Ⅲ】47·唐宪宗平定藩镇 【Ⅰ】25·安史之乱

2019 13上海·贞观之治

2020 4上海·贞观之治 28浙江·唐太宗治国理念

2021 4湖南·安史之乱 4北京·唐商业发展

2022 16海南·长安城

5浙江6月·唐代商业发展

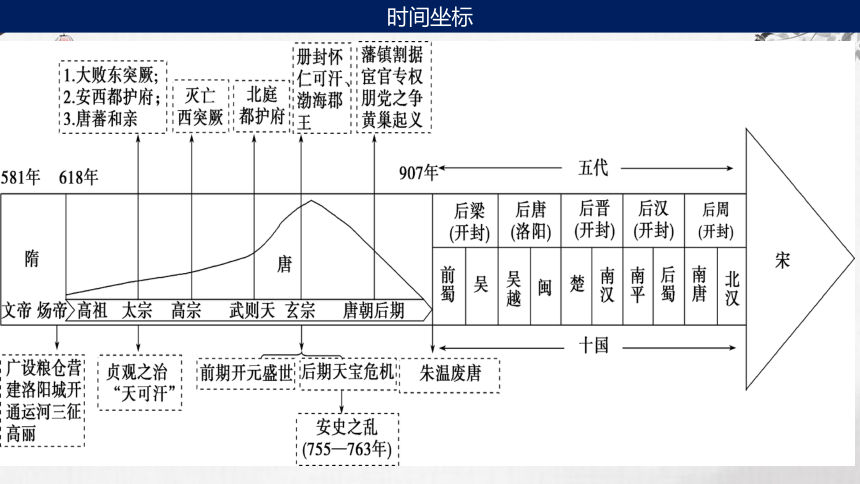

时间坐标

一、隋朝的统治

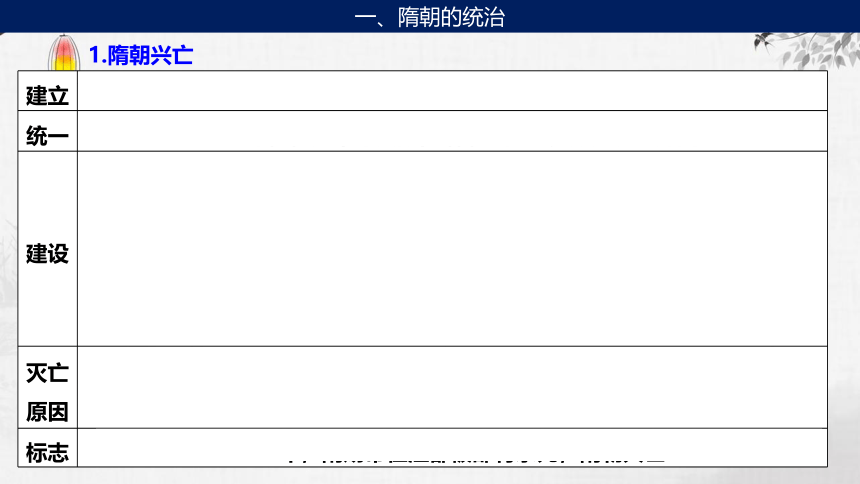

建立 581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号为隋,定都长安,是为隋文帝

统一 589年,杨广率军灭陈,结束了南北长期分裂的局面

建设 ①广设仓库:在长安、洛阳两都和地方广设仓库,供应朝廷粮食、物资和备水旱赈济;

②兴建洛阳城:宏伟壮丽,闻名于世;

③开通大运河:贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用

灭亡原因 ①隋炀帝的暴政:大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽;

②各地起义:生产遭到严重破坏,民不聊生,最终引发大规模起义

标志 618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡

1.隋朝兴亡

一、隋朝的统治

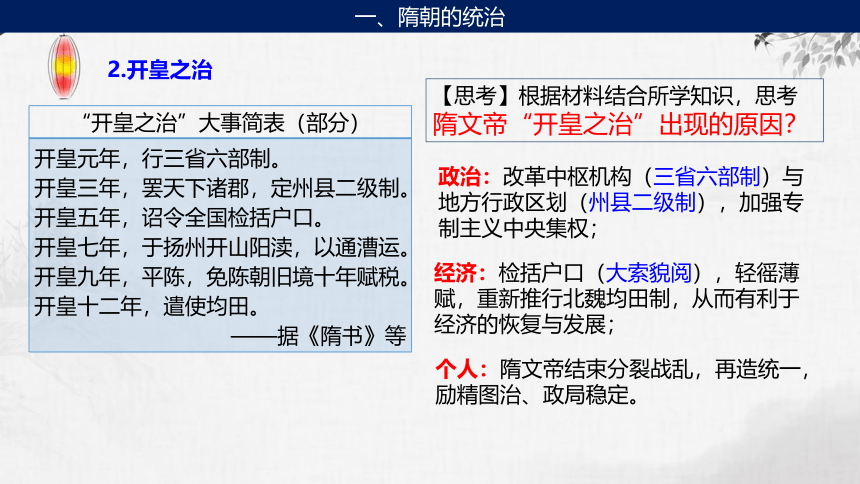

“开皇之治”大事简表(部分)

开皇元年,行三省六部制。

开皇三年,罢天下诸郡,定州县二级制。

开皇五年,诏令全国检括户口。

开皇七年,于扬州开山阳渎,以通漕运。

开皇九年,平陈,免陈朝旧境十年赋税。

开皇十二年,遣使均田。

——据《隋书》等

【思考】根据材料结合所学知识,思考隋文帝“开皇之治”出现的原因?

政治:改革中枢机构(三省六部制)与地方行政区划(州县二级制),加强专制主义中央集权;

经济:检括户口(大索貌阅),轻徭薄赋,重新推行北魏均田制,从而有利于经济的恢复与发展;

个人:隋文帝结束分裂战乱,再造统一,励精图治、政局稳定。

2.开皇之治

一、隋朝的统治

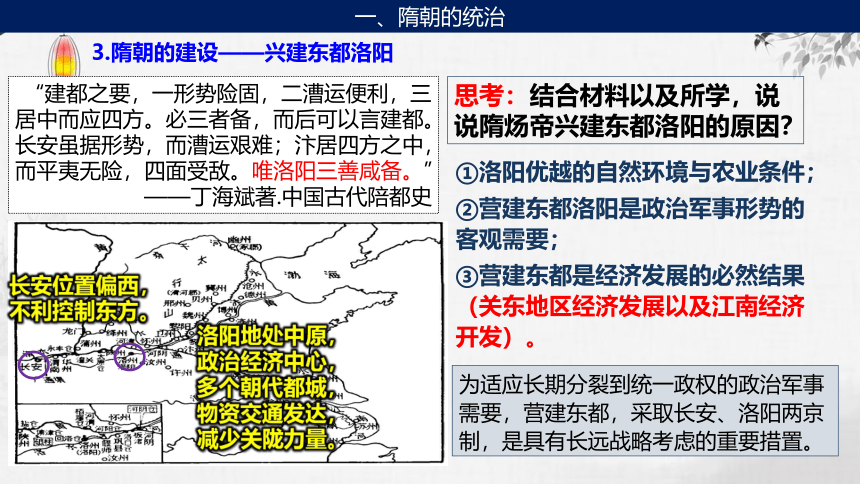

3.隋朝的建设——兴建东都洛阳

“建都之要,一形势险固,二漕运便利,三居中而应四方。必三者备,而后可以言建都。长安虽据形势,而漕运艰难;汴居四方之中,而平夷无险,四面受敌。唯洛阳三善咸备。”

——丁海斌著.中国古代陪都史

长安位置偏西,

不利控制东方。

洛阳地处中原,

政治经济中心,

多个朝代都城,

物资交通发达,

减少关陇力量。

思考:结合材料以及所学,说说隋炀帝兴建东都洛阳的原因?

①洛阳优越的自然环境与农业条件;

②营建东都洛阳是政治军事形势的客观需要;

③营建东都是经济发展的必然结果(关东地区经济发展以及江南经济开发)。

为适应长期分裂到统一政权的政治军事需要,营建东都,采取长安、洛阳两京制,是具有长远战略考虑的重要措置。

一、隋朝的统治

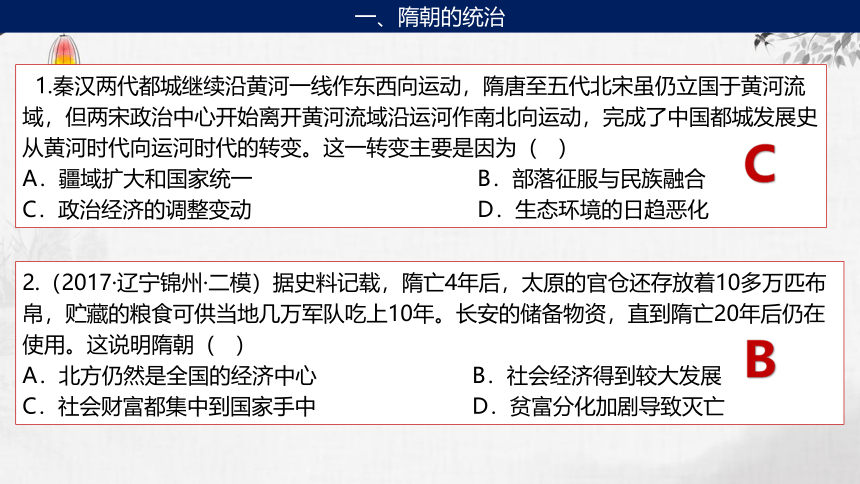

1.秦汉两代都城继续沿黄河一线作东西向运动,隋唐至五代北宋虽仍立国于黄河流域,但两宋政治中心开始离开黄河流域沿运河作南北向运动,完成了中国都城发展史从黄河时代向运河时代的转变。这一转变主要是因为( )

A.疆域扩大和国家统一 B.部落征服与民族融合

C.政治经济的调整变动 D.生态环境的日趋恶化

C

2.(2017·辽宁锦州·二模)据史料记载,隋亡4年后,太原的官仓还存放着10多万匹布帛,贮藏的粮食可供当地几万军队吃上10年。长安的储备物资,直到隋亡20年后仍在使用。这说明隋朝( )

A.北方仍然是全国的经济中心 B.社会经济得到较大发展

C.社会财富都集中到国家手中 D.贫富分化加剧导致灭亡

B

一、隋朝的统治

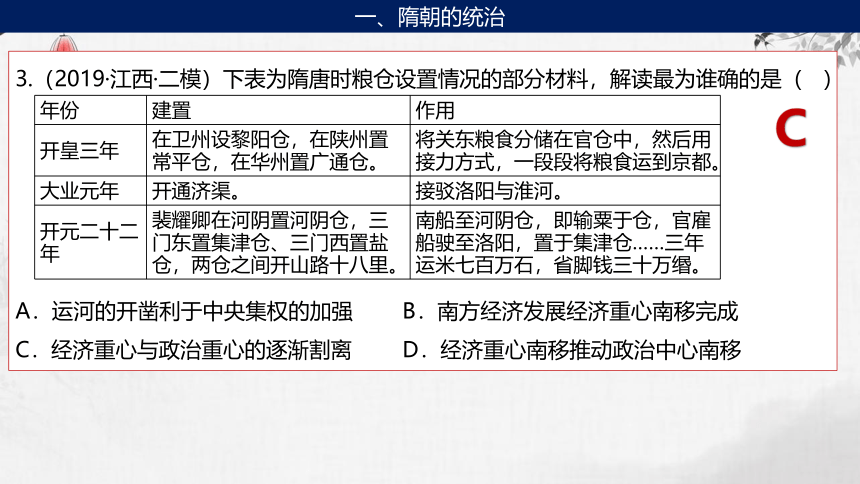

3.(2019·江西·二模)下表为隋唐时粮仓设置情况的部分材料,解读最为谁确的是( )

A.运河的开凿利于中央集权的加强 B.南方经济发展经济重心南移完成

C.经济重心与政治重心的逐渐割离 D.经济重心南移推动政治中心南移

C

年份 建置 作用

开皇三年 在卫州设黎阳仓,在陕州置常平仓,在华州置广通仓。 将关东粮食分储在官仓中,然后用接力方式,一段段将粮食运到京都。

大业元年 开通济渠。 接驳洛阳与淮河。

开元二十二年 裴耀卿在河阴置河阴仓,三门东置集津仓、三门西置盐仓,两仓之间开山路十八里。 南船至河阴仓,即输粟于仓,官雇船驶至洛阳,置于集津仓……三年运米七百万石,省脚钱三十万缗。

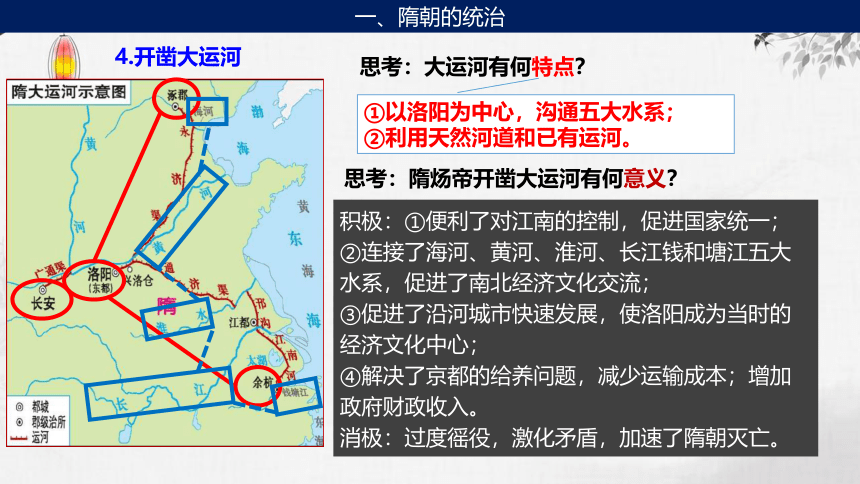

思考:大运河有何特点?

①以洛阳为中心,沟通五大水系;

②利用天然河道和已有运河。

4.开凿大运河

一、隋朝的统治

思考:隋炀帝开凿大运河有何意义?

积极:①便利了对江南的控制,促进国家统一;

②连接了海河、黄河、淮河、长江钱和塘江五大水系,促进了南北经济文化交流;

③促进了沿河城市快速发展,使洛阳成为当时的经济文化中心;

④解决了京都的给养问题,减少运输成本;增加政府财政收入。

消极:过度徭役,激化矛盾,加速了隋朝灭亡。

一、隋朝的统治

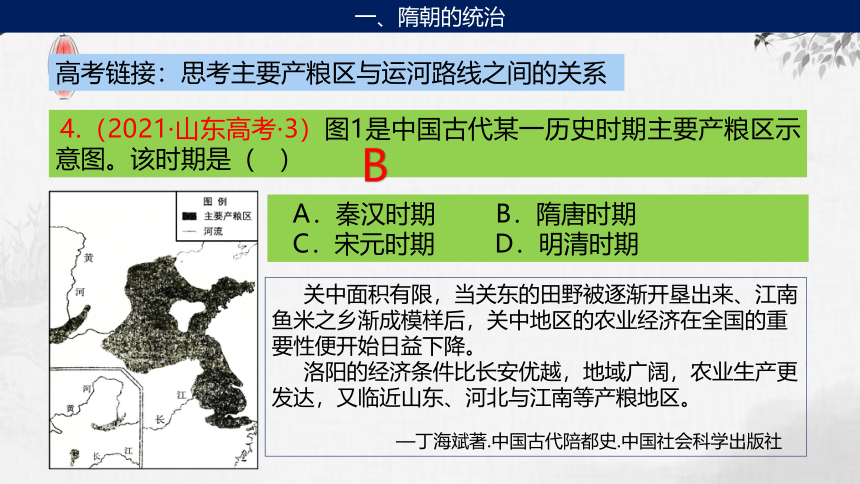

4.(2021·山东高考·3)图1是中国古代某一历史时期主要产粮区示意图。该时期是( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

B

高考链接:思考主要产粮区与运河路线之间的关系

关中面积有限,当关东的田野被逐渐开垦出来、江南鱼米之乡渐成模样后,关中地区的农业经济在全国的重要性便开始日益下降。

洛阳的经济条件比长安优越,地域广阔,农业生产更发达,又临近山东、河北与江南等产粮地区。

—丁海斌著.中国古代陪都史.中国社会科学出版社

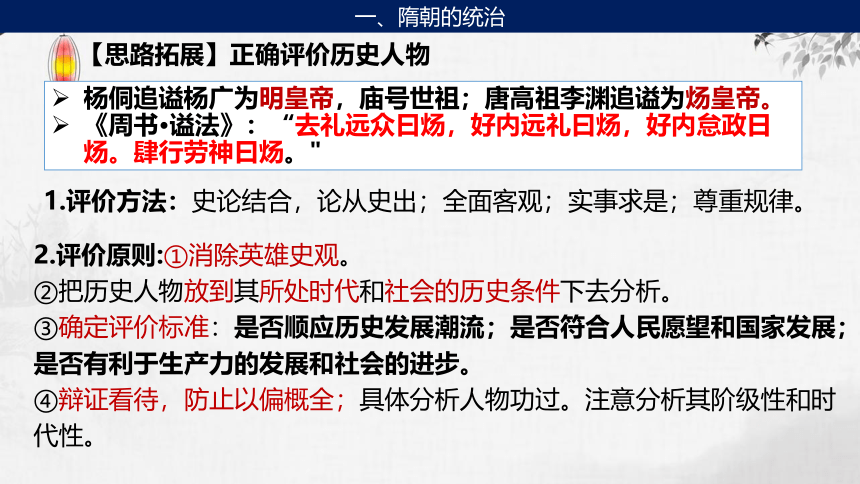

1.评价方法:史论结合,论从史出;全面客观;实事求是;尊重规律。

一、隋朝的统治

【思路拓展】正确评价历史人物

杨侗追谥杨广为明皇帝,庙号世祖;唐高祖李渊追谥为炀皇帝。

《周书·谥法》:“去礼远众曰炀,好内远礼曰炀,好内怠政日炀。肆行劳神曰炀。"

2.评价原则:①消除英雄史观。

②把历史人物放到其所处时代和社会的历史条件下去分析。

③确定评价标准:是否顺应历史发展潮流;是否符合人民愿望和国家发展;是否有利于生产力的发展和社会的进步。

④辩证看待,防止以偏概全;具体分析人物功过。注意分析其阶级性和时代性。

一、隋朝的统治

杨侗追谥杨广为明皇帝,庙号世祖;唐高祖李渊追谥为炀皇帝。

《周书·谥法》:“去礼远众曰炀,好内远礼曰炀,好内怠政日炀。肆行劳神曰炀。"

【思路拓展】正确评价历史人物

功

参与灭陈,统一有功

广设仓库,救济有功

修建运河,功在千秋

过

大兴土木,好大喜功;营建东都,穷奢极欲

修筑运河,劳工者众;三征高丽, 穷兵黩武

矛盾尖锐,起义频发;隋虽富裕,二世而亡

隋朝虽然短暂,但对唐朝大统一、大繁荣、大交融作出了突出贡献。

★比较秦朝和隋朝的共同点

一、隋朝的统治

1.都是在长期分裂之后统一中国的封建王朝。

2.都建立了一些开创性的政治制度,并对后世产生深远影响。(如秦朝的专制主义中央集权制,隋朝的三省六部制度和科举制)

3.都有举世瞩目的伟大工程。(如秦朝万里长城,隋朝大运河)

4.都重视边疆地区、加强同少数民族的关系。(如秦朝加强对南方越族地区的管辖和开发,隋朝派人去流求和西域)

5.都因大兴土木、实行暴政,导致大规模农民起义,二世而亡。

6.都为继起的封建王朝提供了教训。(西汉吸取秦亡教训,实行休养生息政策;唐朝吸取隋亡教训,出现繁荣局面)

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

建立 618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖

贞观 之治 原因 唐太宗吸取隋亡的教训;轻徭薄赋;劝课农桑;戒奢从简;知人善任,

虚怀纳谏。

标志 唐太宗统治时期,出现了少有的开明政治局面,史称“_________”。

武周发展 建立 武则天废唐称帝,改国号为周。

发展 武则天当权期间,继续劝课农桑,社会经济持续发展。

开元盛世 原因 唐玄宗李隆基统治前期,选贤任能,改革吏治;发展生产;大兴文治,改革兵制。

标志 将唐朝推向全盛时期,史称“_________”。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。

贞观之治

开元盛世

1.政治:出现盛世局面

【注意】对封建“盛世”的辩证认识

1.封建“盛世”局面的出现是各种原因共同作用的结果,不是统治者的个人功劳,当然统治者的政策和措施也十分重要。

2.所谓的“盛世”不是绝对的,而是相对的,即是相对于社会动乱时期而言的。在“盛世”时期,最大的受益者是封建统治阶级,广大人民的生活仍然十分艰辛,农民的负担依然沉重,农民与地主阶级之间的矛盾只是相对缓和,并未完全消除。

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

1.政治:出现盛世局面

【史论形成】唐初治世局面的形成原因及历史启示

(1)形成原因

①隋朝的政治制度和经济繁荣为唐朝加强中央集权和经济发展创造了条件。

②唐朝结束了隋末的混乱局面,社会安定,国家统一,人民安居乐业。

③唐初统治者吸取隋亡教训,调整统治政策和措施,为唐朝前期繁盛局面的出现打下了基础。

④唐初几代帝王的励精图治,善于用人和纳谏,勤于政事,廉洁奉公,政治清明。

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

1.政治:出现盛世局面

【史论形成】唐初治世局面的形成原因及历史启示

(1)形成原因

⑤百姓的辛勤劳动,创造了大量的物质财富,为唐朝前期繁盛作出了直接的贡献。

⑥唐朝友好的民族政策和对外政策,促进了经济文化的交流。

⑦隋朝开凿的大运河为唐朝的南北交通奠定了基础。

(2)历史启示

①必须正确认识人民力量的伟大,使之有效地为社会作出贡献。

②清明的政治、安定的社会环境是社会经济发展出现盛世的重要保证和必要前提。

③统治者的个人作为至关重要。

④盛世建立在地主阶级对农民的剥削压迫基础上。

2.经济:呈现繁荣景象

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

农业

①江东地区使用曲辕犁。

②大面积兴修水利。创造新型灌溉工具----筒车。

③开辟大量荒田。

④形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

曲辕犁

筒车

2.经济:呈现繁荣景象

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

①丝织业:花鸟纹饰,薄如蝉翼,“缂丝”技术;吸收波斯的技法和图案。

②陶瓷业:陶瓷业有所发展,形成南青北白两大制瓷系统;唐三彩。

③造纸业:宣州、益州的纸,都十分有名。

手工业

◎唐代越窑青瓷莲花纹钵

◎唐代“盈”字款白釉罐

◎唐三彩骆驼载伎乐舞

2.经济:呈现繁荣景象

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

商业与交通

①农产品商品化程度提高。茶叶市场广泛,唐朝开始征收茶税。

②新商业服务:邸店、柜房、飞钱相继问世。

②货币统一,开元通宝。

③市的发展,唐代“草市”作用显著,有的竟发展成为新兴城镇。

④出现商业都会,北方长安、洛阳最为繁盛;南方有“扬一益二”之称。

⑤ 对外贸易:以广州为代表,设立市舶使管理;瓷器远达西域以及阿拉伯地区。

⑥经济政策

西汉至唐,商人应入市籍,一入市籍则不得为官。中唐以来,重农抑商政策松动。

二、唐朝的统治

5.(2020·北京高考·4)下图为唐代长安城商业分布示意图,阴影部分为“市”以外的商业区域。与“安史之乱”前相比,“安史之乱”后的长安城内( )

A.市以外经营行业的种类大大增加 B.商业活动日趋突破坊市功能的界限

C.官府对交易场所的限制更加严格 D.官府设市数量增加,坊的数量减少

2.经济:呈现繁荣景象

(一)唐前期的统治

(二)唐朝的民族关系

二、唐朝的统治

民族 史实(措施)

与突厥

与回纥

与吐蕃

与靺鞨

①唐太宗时,灭东突厥汗国;

②各族尊奉唐太宗为“天可汗”;

③唐高宗联合回纥灭西突厥;

④设置安西都护府、北庭都护府。

唐玄宗册封首领骨力裴罗为怀仁可汗;

①唐太宗时,唐蕃和亲;(文成公主入藏)

②9世纪中期,吐蕃与唐会盟。

①唐玄宗册封首领大祚荣为渤海郡王;

②设置安东都护府。

依据表格,归纳唐朝处理民族关系的方式及特点

方式:战争、设置机构(羁縻府州)、册封、和亲、会盟等。

特点:政策开明、方式多样、措施灵活、以和为主、因俗而治。

(二)唐朝的民族关系

二、唐朝的统治

探究:华夷一家——从家国情怀角度认识唐朝的民族交融

材料 “自古皆贵中华贱夷狄,朕(唐太宗)独爱之如一。故其种落皆以朕为父母。”

材料 唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。……大凡府州八百五十六,号为羁縻云。 ——摘自《新唐书·地理志》

依据材料一、二并结合所学知识,分析唐朝的民族政策及其效果。

民族政策:华夷一家,平等友好;武力与怀柔并用;重用少数民族首领;实行羁縻政策。

效果:各民族和平相处,相互交流,推动了统一多民族国家的巩固与发展。加强了内地与边疆的经济文化交流,推动了少数民族地区的发展,为后世制定民族政策提供借鉴。

二、唐朝的统治

6.唐代有16位公主与7个少数民族进行“和亲”,在中国古代“和亲”史上是罕见的。唐代“和亲”都是由周边少数民族首领向唐王朝提出请求,并为此主动派遣使者甚至由首领亲自到长安求婚或迎接公主。这一现象( )

A.从根本上改善了唐代的民族关系

B.加强了中央政府对边疆的有效管理

C.避免了唐政府和少数民族的战争

D.反映了周边民族对先进文明的向心力

D

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

转折: 安史之乱 形成 安史之乱期间和以后,唐朝陆续在内地增设______,有些藩镇独立性很强,形成藩镇割据的局面

影响 藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,严重削弱了唐朝的统治力量

加速:政治黑暗 朋党之争,宦官专权

直接:黄巢起义 875年,______领导的农民起义爆发。起义军横扫大半个中国

灭亡:节度使夺权 907年,______废唐称帝,国号梁,史称后梁。唐朝灭亡

分裂:五代十国 北方的后梁、后唐、后晋、后汉、后周为_____。 南方的九个割据政权加山西的______称十国

藩镇

黄巢

朱温

五代

北汉

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

(一)唐朝的统治危机

唐玄宗后期统治

①政治腐败:重用李林甫与杨国忠;

②边疆危机:任命边地节度使,赋权过重;

③军事失当:募兵制导致外强中干、将兵相随。

唐玄宗李隆基

唐初

府兵制

兵农合一

中央拨款

只管军事

经济基础:均田制破坏

导致无兵可征

唐中叶

募兵制

职业军人制

兵农分离

拥兵自重

大权总揽

三、安史之乱与古代十国

7.(2015·海南高考·29)(12分)材料 唐初实行府兵制,在长安附近各州设置军府,选拣均田农民担任府兵卫士。府兵卫士免除租调力役,自备资粮,定期轮流宿卫京师或充当边兵。随着均田制的逐渐破坏,农民为躲避沉重的徭役和兵役,逃亡日多,府兵的兵源枯竭;卫士不能按时更番轮替,边兵久征不还,难以自备资粮,“浸以贫弱,逃亡略尽”,府兵制濒于瓦解。

开元十年,唐玄宗接受宰相张说(yue)建议,募兵13万,充当京师宿卫;开元二十五年,根据边防需要,“招募丁壮,长充边军,增给田宅,务加优恤”,由朝廷供给资粮,长期戍边。次年又下令遣返原有非招募而来的边兵。至此,征发均田农民担任卫士的府兵制演变为朝廷供给资粮的募兵制。

——唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》等

(1)根据材料,说明唐玄宗时期兵制改革的原因和内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐玄宗时期兵制改革的影响。(6分)

高考链接:限时完成以下主观题,并思考盛唐的危机?

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

(1)原因(6分)

①均田制遭到破坏,农民破产和逃亡;

②府兵制兵源枯竭,士兵逃亡。

内容:招宿卫、边兵的募兵制代替府兵制。

(2)影响(6分)

①积极:一定程度上保障了兵源,稳定了军队;2

②消极:大大加重了政府的财政负担;2

节度使拥兵自重,为安史之乱、藩镇割据埋下隐患2

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

拓展思考:为什么藩镇割据之下唐朝的统治得以延续一个半世纪

①东南型藩镇:中央直接控制,能够提供较为丰富的财政支持,利于唐朝延续国祚;②藩镇之间互相抗衡,难以完全推翻中央政权。

“弱唐者,诸侯也;唐既弱矣,而久不亡者,诸侯维之也。”

——《宋史·尹源传》

残唐虽残

弱而不亡

唐代藩镇一方面削弱中央集权,另一方面在一定程度上延续了唐朝的统治。

高考链接·藩镇割据

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

8.(2018·新课标Ⅰ·25)据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。由此可知,这一时期的藩镇( )

A.控制了朝廷财政收入

B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威

D.延续了唐朝的统治

表2“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表.

D

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税贡纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

高考链接·藩镇割据

9.(2022·全国甲卷·高考真题)西晋至唐初,皇子皇弟封王开府,坐镇地方,手握重权。唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为“十王宅”,又仿此建“百孙院”。此后,唐朝沿用该制度。由此可知,唐后期对皇子皇孙的安置( )

A.削弱了藩镇势力 B.强化了分封体制

C.凸显了专制集权 D.动摇了宗法制度

C

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

高考模拟·中晚唐中央集权的弱化

10.(2022·山东日照·三模)“任土作贡”(依据土地具体情况,制定贡赋的品种和数量)现象古已有之,汉代形成制度。唐代法律明文严格规定土贡征收数量、种类、时间及运输、库存、支用;唐后期地方官员间馈赠礼物中有许多当地土贡物产,土贡流动距离近至同一州、同一道,远至跨州连郡。唐后期这一现象( )

A.主导区域之间经济文化交流 B.为地方割据奠定了经济基础

C.表明中央对地方控制力减弱 D.说明政府财政状况日益恶化

C

(二)五代十国

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.五代:黄河流域先后经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五朝;

3.后周世宗的改革:到五代十国后期,后周世宗柴荣顺应当时形势,努力清除五代弊政,实力逐渐增强,为后来北宋结束五代十国局面奠基。

2.十国:与五代同时南方先后出现吴越、南唐等9个割据政权,连同五代末山西建立的北汉,称为“十国”。

五代十国实质:唐末以来藩镇割据局限的延续。

(二)五代十国

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

4.历史特征:

(1)五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将;

(2)北方政权更迭,战事不断,政局动荡;

(3)南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济上有一定的发展;

(4)总的来说,虽然政权分裂,但统一趋势加强。

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

11.(2021·广东高考·3)安史之乱时,唐玄宗逃奔成都,途中发生兵变,杨贵妃死于马嵬坡。以下为若干记载。有学生以上述材料探究杨贵妃之死,下列推论正确的是( )

A.《马嵬行》选材来自传说,不能作为历史研究的材料

B.《资治通鉴》较多细节描写,还原了杨贵妃之死的真相

C.《资治通鉴》成书晚于《旧唐书》,故可信度相对较低

D.《旧唐书》《资治通鉴》作为史料,应注意作者的立场

路边杨贵人,坟高三四尺。乃问里中儿,皆言幸蜀时……贵人饮金屑,倏忽舜英幕。平生服杏丹,颜色真如故。 (唐)刘禹锡《马嵬行》

上令高力士诘之,回奏曰:“诸将既诛国忠,以贵妃在宫,人情恐惧。”上即命力士赐贵妃自尽。 (五代)刘昫等《旧唐书》

上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。 (宋)司马光《资治通鉴》

(1)依据材料并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。(12分)

(2)依据材料并结合所学知识,总结从唐朝至元朝中央与地方权力关系的规律和发展趋势。(8分)

12.( 2020·天津高考·16)

材料一 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

材料二 宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

材料三 元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——《日本学者研究中国史选著》

(1)治理措施:

①唐朝:设置节度使,加强边防力量;赋予节度使较大权力。节度使最终形成尾大不掉,违背了初衷,削弱中央集权。

②宋朝:宋初实行改革,削夺节度使权力,弱化地方军力;监督地方行政,文臣执掌地方,加强对地方财政掌控。吸取前朝教训,多措并举,削弱地方权力,维护了中央集权;但也形成强干弱枝以及“三冗”局面。

③元朝:设置行省,执掌地方经济、军事大权;行省权力受中央节制。开创了行省制度;对地方权力管理宽严并举;巩固了中央集权和国家统一。

(2)规律和发展趋势:

①规律:中央和地方之间权力之争长期存在,相互影响;双方权力此消彼长,在动态平衡中变化发展。

②趋势:通过变革与创新,中央对地方权力的分配趋于合理;中央集权不断加强。

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

第3讲

从三国两晋南北朝到五代十国的演变

彩绘骆驼俑 唐

知识点二

从隋唐盛世到五代十国

五年高频考点

时间 全国卷 地方卷

2018 【Ⅰ】25·藩镇割据 【Ⅲ】47·唐宪宗平定藩镇 【Ⅰ】25·安史之乱

2019 13上海·贞观之治

2020 4上海·贞观之治 28浙江·唐太宗治国理念

2021 4湖南·安史之乱 4北京·唐商业发展

2022 16海南·长安城

5浙江6月·唐代商业发展

时间坐标

一、隋朝的统治

建立 581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号为隋,定都长安,是为隋文帝

统一 589年,杨广率军灭陈,结束了南北长期分裂的局面

建设 ①广设仓库:在长安、洛阳两都和地方广设仓库,供应朝廷粮食、物资和备水旱赈济;

②兴建洛阳城:宏伟壮丽,闻名于世;

③开通大运河:贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用

灭亡原因 ①隋炀帝的暴政:大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽;

②各地起义:生产遭到严重破坏,民不聊生,最终引发大规模起义

标志 618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡

1.隋朝兴亡

一、隋朝的统治

“开皇之治”大事简表(部分)

开皇元年,行三省六部制。

开皇三年,罢天下诸郡,定州县二级制。

开皇五年,诏令全国检括户口。

开皇七年,于扬州开山阳渎,以通漕运。

开皇九年,平陈,免陈朝旧境十年赋税。

开皇十二年,遣使均田。

——据《隋书》等

【思考】根据材料结合所学知识,思考隋文帝“开皇之治”出现的原因?

政治:改革中枢机构(三省六部制)与地方行政区划(州县二级制),加强专制主义中央集权;

经济:检括户口(大索貌阅),轻徭薄赋,重新推行北魏均田制,从而有利于经济的恢复与发展;

个人:隋文帝结束分裂战乱,再造统一,励精图治、政局稳定。

2.开皇之治

一、隋朝的统治

3.隋朝的建设——兴建东都洛阳

“建都之要,一形势险固,二漕运便利,三居中而应四方。必三者备,而后可以言建都。长安虽据形势,而漕运艰难;汴居四方之中,而平夷无险,四面受敌。唯洛阳三善咸备。”

——丁海斌著.中国古代陪都史

长安位置偏西,

不利控制东方。

洛阳地处中原,

政治经济中心,

多个朝代都城,

物资交通发达,

减少关陇力量。

思考:结合材料以及所学,说说隋炀帝兴建东都洛阳的原因?

①洛阳优越的自然环境与农业条件;

②营建东都洛阳是政治军事形势的客观需要;

③营建东都是经济发展的必然结果(关东地区经济发展以及江南经济开发)。

为适应长期分裂到统一政权的政治军事需要,营建东都,采取长安、洛阳两京制,是具有长远战略考虑的重要措置。

一、隋朝的统治

1.秦汉两代都城继续沿黄河一线作东西向运动,隋唐至五代北宋虽仍立国于黄河流域,但两宋政治中心开始离开黄河流域沿运河作南北向运动,完成了中国都城发展史从黄河时代向运河时代的转变。这一转变主要是因为( )

A.疆域扩大和国家统一 B.部落征服与民族融合

C.政治经济的调整变动 D.生态环境的日趋恶化

C

2.(2017·辽宁锦州·二模)据史料记载,隋亡4年后,太原的官仓还存放着10多万匹布帛,贮藏的粮食可供当地几万军队吃上10年。长安的储备物资,直到隋亡20年后仍在使用。这说明隋朝( )

A.北方仍然是全国的经济中心 B.社会经济得到较大发展

C.社会财富都集中到国家手中 D.贫富分化加剧导致灭亡

B

一、隋朝的统治

3.(2019·江西·二模)下表为隋唐时粮仓设置情况的部分材料,解读最为谁确的是( )

A.运河的开凿利于中央集权的加强 B.南方经济发展经济重心南移完成

C.经济重心与政治重心的逐渐割离 D.经济重心南移推动政治中心南移

C

年份 建置 作用

开皇三年 在卫州设黎阳仓,在陕州置常平仓,在华州置广通仓。 将关东粮食分储在官仓中,然后用接力方式,一段段将粮食运到京都。

大业元年 开通济渠。 接驳洛阳与淮河。

开元二十二年 裴耀卿在河阴置河阴仓,三门东置集津仓、三门西置盐仓,两仓之间开山路十八里。 南船至河阴仓,即输粟于仓,官雇船驶至洛阳,置于集津仓……三年运米七百万石,省脚钱三十万缗。

思考:大运河有何特点?

①以洛阳为中心,沟通五大水系;

②利用天然河道和已有运河。

4.开凿大运河

一、隋朝的统治

思考:隋炀帝开凿大运河有何意义?

积极:①便利了对江南的控制,促进国家统一;

②连接了海河、黄河、淮河、长江钱和塘江五大水系,促进了南北经济文化交流;

③促进了沿河城市快速发展,使洛阳成为当时的经济文化中心;

④解决了京都的给养问题,减少运输成本;增加政府财政收入。

消极:过度徭役,激化矛盾,加速了隋朝灭亡。

一、隋朝的统治

4.(2021·山东高考·3)图1是中国古代某一历史时期主要产粮区示意图。该时期是( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

B

高考链接:思考主要产粮区与运河路线之间的关系

关中面积有限,当关东的田野被逐渐开垦出来、江南鱼米之乡渐成模样后,关中地区的农业经济在全国的重要性便开始日益下降。

洛阳的经济条件比长安优越,地域广阔,农业生产更发达,又临近山东、河北与江南等产粮地区。

—丁海斌著.中国古代陪都史.中国社会科学出版社

1.评价方法:史论结合,论从史出;全面客观;实事求是;尊重规律。

一、隋朝的统治

【思路拓展】正确评价历史人物

杨侗追谥杨广为明皇帝,庙号世祖;唐高祖李渊追谥为炀皇帝。

《周书·谥法》:“去礼远众曰炀,好内远礼曰炀,好内怠政日炀。肆行劳神曰炀。"

2.评价原则:①消除英雄史观。

②把历史人物放到其所处时代和社会的历史条件下去分析。

③确定评价标准:是否顺应历史发展潮流;是否符合人民愿望和国家发展;是否有利于生产力的发展和社会的进步。

④辩证看待,防止以偏概全;具体分析人物功过。注意分析其阶级性和时代性。

一、隋朝的统治

杨侗追谥杨广为明皇帝,庙号世祖;唐高祖李渊追谥为炀皇帝。

《周书·谥法》:“去礼远众曰炀,好内远礼曰炀,好内怠政日炀。肆行劳神曰炀。"

【思路拓展】正确评价历史人物

功

参与灭陈,统一有功

广设仓库,救济有功

修建运河,功在千秋

过

大兴土木,好大喜功;营建东都,穷奢极欲

修筑运河,劳工者众;三征高丽, 穷兵黩武

矛盾尖锐,起义频发;隋虽富裕,二世而亡

隋朝虽然短暂,但对唐朝大统一、大繁荣、大交融作出了突出贡献。

★比较秦朝和隋朝的共同点

一、隋朝的统治

1.都是在长期分裂之后统一中国的封建王朝。

2.都建立了一些开创性的政治制度,并对后世产生深远影响。(如秦朝的专制主义中央集权制,隋朝的三省六部制度和科举制)

3.都有举世瞩目的伟大工程。(如秦朝万里长城,隋朝大运河)

4.都重视边疆地区、加强同少数民族的关系。(如秦朝加强对南方越族地区的管辖和开发,隋朝派人去流求和西域)

5.都因大兴土木、实行暴政,导致大规模农民起义,二世而亡。

6.都为继起的封建王朝提供了教训。(西汉吸取秦亡教训,实行休养生息政策;唐朝吸取隋亡教训,出现繁荣局面)

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

建立 618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖

贞观 之治 原因 唐太宗吸取隋亡的教训;轻徭薄赋;劝课农桑;戒奢从简;知人善任,

虚怀纳谏。

标志 唐太宗统治时期,出现了少有的开明政治局面,史称“_________”。

武周发展 建立 武则天废唐称帝,改国号为周。

发展 武则天当权期间,继续劝课农桑,社会经济持续发展。

开元盛世 原因 唐玄宗李隆基统治前期,选贤任能,改革吏治;发展生产;大兴文治,改革兵制。

标志 将唐朝推向全盛时期,史称“_________”。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。

贞观之治

开元盛世

1.政治:出现盛世局面

【注意】对封建“盛世”的辩证认识

1.封建“盛世”局面的出现是各种原因共同作用的结果,不是统治者的个人功劳,当然统治者的政策和措施也十分重要。

2.所谓的“盛世”不是绝对的,而是相对的,即是相对于社会动乱时期而言的。在“盛世”时期,最大的受益者是封建统治阶级,广大人民的生活仍然十分艰辛,农民的负担依然沉重,农民与地主阶级之间的矛盾只是相对缓和,并未完全消除。

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

1.政治:出现盛世局面

【史论形成】唐初治世局面的形成原因及历史启示

(1)形成原因

①隋朝的政治制度和经济繁荣为唐朝加强中央集权和经济发展创造了条件。

②唐朝结束了隋末的混乱局面,社会安定,国家统一,人民安居乐业。

③唐初统治者吸取隋亡教训,调整统治政策和措施,为唐朝前期繁盛局面的出现打下了基础。

④唐初几代帝王的励精图治,善于用人和纳谏,勤于政事,廉洁奉公,政治清明。

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

1.政治:出现盛世局面

【史论形成】唐初治世局面的形成原因及历史启示

(1)形成原因

⑤百姓的辛勤劳动,创造了大量的物质财富,为唐朝前期繁盛作出了直接的贡献。

⑥唐朝友好的民族政策和对外政策,促进了经济文化的交流。

⑦隋朝开凿的大运河为唐朝的南北交通奠定了基础。

(2)历史启示

①必须正确认识人民力量的伟大,使之有效地为社会作出贡献。

②清明的政治、安定的社会环境是社会经济发展出现盛世的重要保证和必要前提。

③统治者的个人作为至关重要。

④盛世建立在地主阶级对农民的剥削压迫基础上。

2.经济:呈现繁荣景象

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

农业

①江东地区使用曲辕犁。

②大面积兴修水利。创造新型灌溉工具----筒车。

③开辟大量荒田。

④形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系。

曲辕犁

筒车

2.经济:呈现繁荣景象

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

①丝织业:花鸟纹饰,薄如蝉翼,“缂丝”技术;吸收波斯的技法和图案。

②陶瓷业:陶瓷业有所发展,形成南青北白两大制瓷系统;唐三彩。

③造纸业:宣州、益州的纸,都十分有名。

手工业

◎唐代越窑青瓷莲花纹钵

◎唐代“盈”字款白釉罐

◎唐三彩骆驼载伎乐舞

2.经济:呈现繁荣景象

二、唐朝的统治

(一)唐前期的统治

商业与交通

①农产品商品化程度提高。茶叶市场广泛,唐朝开始征收茶税。

②新商业服务:邸店、柜房、飞钱相继问世。

②货币统一,开元通宝。

③市的发展,唐代“草市”作用显著,有的竟发展成为新兴城镇。

④出现商业都会,北方长安、洛阳最为繁盛;南方有“扬一益二”之称。

⑤ 对外贸易:以广州为代表,设立市舶使管理;瓷器远达西域以及阿拉伯地区。

⑥经济政策

西汉至唐,商人应入市籍,一入市籍则不得为官。中唐以来,重农抑商政策松动。

二、唐朝的统治

5.(2020·北京高考·4)下图为唐代长安城商业分布示意图,阴影部分为“市”以外的商业区域。与“安史之乱”前相比,“安史之乱”后的长安城内( )

A.市以外经营行业的种类大大增加 B.商业活动日趋突破坊市功能的界限

C.官府对交易场所的限制更加严格 D.官府设市数量增加,坊的数量减少

2.经济:呈现繁荣景象

(一)唐前期的统治

(二)唐朝的民族关系

二、唐朝的统治

民族 史实(措施)

与突厥

与回纥

与吐蕃

与靺鞨

①唐太宗时,灭东突厥汗国;

②各族尊奉唐太宗为“天可汗”;

③唐高宗联合回纥灭西突厥;

④设置安西都护府、北庭都护府。

唐玄宗册封首领骨力裴罗为怀仁可汗;

①唐太宗时,唐蕃和亲;(文成公主入藏)

②9世纪中期,吐蕃与唐会盟。

①唐玄宗册封首领大祚荣为渤海郡王;

②设置安东都护府。

依据表格,归纳唐朝处理民族关系的方式及特点

方式:战争、设置机构(羁縻府州)、册封、和亲、会盟等。

特点:政策开明、方式多样、措施灵活、以和为主、因俗而治。

(二)唐朝的民族关系

二、唐朝的统治

探究:华夷一家——从家国情怀角度认识唐朝的民族交融

材料 “自古皆贵中华贱夷狄,朕(唐太宗)独爱之如一。故其种落皆以朕为父母。”

材料 唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。……大凡府州八百五十六,号为羁縻云。 ——摘自《新唐书·地理志》

依据材料一、二并结合所学知识,分析唐朝的民族政策及其效果。

民族政策:华夷一家,平等友好;武力与怀柔并用;重用少数民族首领;实行羁縻政策。

效果:各民族和平相处,相互交流,推动了统一多民族国家的巩固与发展。加强了内地与边疆的经济文化交流,推动了少数民族地区的发展,为后世制定民族政策提供借鉴。

二、唐朝的统治

6.唐代有16位公主与7个少数民族进行“和亲”,在中国古代“和亲”史上是罕见的。唐代“和亲”都是由周边少数民族首领向唐王朝提出请求,并为此主动派遣使者甚至由首领亲自到长安求婚或迎接公主。这一现象( )

A.从根本上改善了唐代的民族关系

B.加强了中央政府对边疆的有效管理

C.避免了唐政府和少数民族的战争

D.反映了周边民族对先进文明的向心力

D

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

转折: 安史之乱 形成 安史之乱期间和以后,唐朝陆续在内地增设______,有些藩镇独立性很强,形成藩镇割据的局面

影响 藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,严重削弱了唐朝的统治力量

加速:政治黑暗 朋党之争,宦官专权

直接:黄巢起义 875年,______领导的农民起义爆发。起义军横扫大半个中国

灭亡:节度使夺权 907年,______废唐称帝,国号梁,史称后梁。唐朝灭亡

分裂:五代十国 北方的后梁、后唐、后晋、后汉、后周为_____。 南方的九个割据政权加山西的______称十国

藩镇

黄巢

朱温

五代

北汉

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

(一)唐朝的统治危机

唐玄宗后期统治

①政治腐败:重用李林甫与杨国忠;

②边疆危机:任命边地节度使,赋权过重;

③军事失当:募兵制导致外强中干、将兵相随。

唐玄宗李隆基

唐初

府兵制

兵农合一

中央拨款

只管军事

经济基础:均田制破坏

导致无兵可征

唐中叶

募兵制

职业军人制

兵农分离

拥兵自重

大权总揽

三、安史之乱与古代十国

7.(2015·海南高考·29)(12分)材料 唐初实行府兵制,在长安附近各州设置军府,选拣均田农民担任府兵卫士。府兵卫士免除租调力役,自备资粮,定期轮流宿卫京师或充当边兵。随着均田制的逐渐破坏,农民为躲避沉重的徭役和兵役,逃亡日多,府兵的兵源枯竭;卫士不能按时更番轮替,边兵久征不还,难以自备资粮,“浸以贫弱,逃亡略尽”,府兵制濒于瓦解。

开元十年,唐玄宗接受宰相张说(yue)建议,募兵13万,充当京师宿卫;开元二十五年,根据边防需要,“招募丁壮,长充边军,增给田宅,务加优恤”,由朝廷供给资粮,长期戍边。次年又下令遣返原有非招募而来的边兵。至此,征发均田农民担任卫士的府兵制演变为朝廷供给资粮的募兵制。

——唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》等

(1)根据材料,说明唐玄宗时期兵制改革的原因和内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐玄宗时期兵制改革的影响。(6分)

高考链接:限时完成以下主观题,并思考盛唐的危机?

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

(1)原因(6分)

①均田制遭到破坏,农民破产和逃亡;

②府兵制兵源枯竭,士兵逃亡。

内容:招宿卫、边兵的募兵制代替府兵制。

(2)影响(6分)

①积极:一定程度上保障了兵源,稳定了军队;2

②消极:大大加重了政府的财政负担;2

节度使拥兵自重,为安史之乱、藩镇割据埋下隐患2

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

拓展思考:为什么藩镇割据之下唐朝的统治得以延续一个半世纪

①东南型藩镇:中央直接控制,能够提供较为丰富的财政支持,利于唐朝延续国祚;②藩镇之间互相抗衡,难以完全推翻中央政权。

“弱唐者,诸侯也;唐既弱矣,而久不亡者,诸侯维之也。”

——《宋史·尹源传》

残唐虽残

弱而不亡

唐代藩镇一方面削弱中央集权,另一方面在一定程度上延续了唐朝的统治。

高考链接·藩镇割据

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

8.(2018·新课标Ⅰ·25)据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。由此可知,这一时期的藩镇( )

A.控制了朝廷财政收入

B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威

D.延续了唐朝的统治

表2“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表.

D

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税贡纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

高考链接·藩镇割据

9.(2022·全国甲卷·高考真题)西晋至唐初,皇子皇弟封王开府,坐镇地方,手握重权。唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为“十王宅”,又仿此建“百孙院”。此后,唐朝沿用该制度。由此可知,唐后期对皇子皇孙的安置( )

A.削弱了藩镇势力 B.强化了分封体制

C.凸显了专制集权 D.动摇了宗法制度

C

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

高考模拟·中晚唐中央集权的弱化

10.(2022·山东日照·三模)“任土作贡”(依据土地具体情况,制定贡赋的品种和数量)现象古已有之,汉代形成制度。唐代法律明文严格规定土贡征收数量、种类、时间及运输、库存、支用;唐后期地方官员间馈赠礼物中有许多当地土贡物产,土贡流动距离近至同一州、同一道,远至跨州连郡。唐后期这一现象( )

A.主导区域之间经济文化交流 B.为地方割据奠定了经济基础

C.表明中央对地方控制力减弱 D.说明政府财政状况日益恶化

C

(二)五代十国

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.五代:黄河流域先后经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五朝;

3.后周世宗的改革:到五代十国后期,后周世宗柴荣顺应当时形势,努力清除五代弊政,实力逐渐增强,为后来北宋结束五代十国局面奠基。

2.十国:与五代同时南方先后出现吴越、南唐等9个割据政权,连同五代末山西建立的北汉,称为“十国”。

五代十国实质:唐末以来藩镇割据局限的延续。

(二)五代十国

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

4.历史特征:

(1)五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将;

(2)北方政权更迭,战事不断,政局动荡;

(3)南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济上有一定的发展;

(4)总的来说,虽然政权分裂,但统一趋势加强。

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

11.(2021·广东高考·3)安史之乱时,唐玄宗逃奔成都,途中发生兵变,杨贵妃死于马嵬坡。以下为若干记载。有学生以上述材料探究杨贵妃之死,下列推论正确的是( )

A.《马嵬行》选材来自传说,不能作为历史研究的材料

B.《资治通鉴》较多细节描写,还原了杨贵妃之死的真相

C.《资治通鉴》成书晚于《旧唐书》,故可信度相对较低

D.《旧唐书》《资治通鉴》作为史料,应注意作者的立场

路边杨贵人,坟高三四尺。乃问里中儿,皆言幸蜀时……贵人饮金屑,倏忽舜英幕。平生服杏丹,颜色真如故。 (唐)刘禹锡《马嵬行》

上令高力士诘之,回奏曰:“诸将既诛国忠,以贵妃在宫,人情恐惧。”上即命力士赐贵妃自尽。 (五代)刘昫等《旧唐书》

上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。 (宋)司马光《资治通鉴》

(1)依据材料并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。(12分)

(2)依据材料并结合所学知识,总结从唐朝至元朝中央与地方权力关系的规律和发展趋势。(8分)

12.( 2020·天津高考·16)

材料一 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

材料二 宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

材料三 元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——《日本学者研究中国史选著》

(1)治理措施:

①唐朝:设置节度使,加强边防力量;赋予节度使较大权力。节度使最终形成尾大不掉,违背了初衷,削弱中央集权。

②宋朝:宋初实行改革,削夺节度使权力,弱化地方军力;监督地方行政,文臣执掌地方,加强对地方财政掌控。吸取前朝教训,多措并举,削弱地方权力,维护了中央集权;但也形成强干弱枝以及“三冗”局面。

③元朝:设置行省,执掌地方经济、军事大权;行省权力受中央节制。开创了行省制度;对地方权力管理宽严并举;巩固了中央集权和国家统一。

(2)规律和发展趋势:

①规律:中央和地方之间权力之争长期存在,相互影响;双方权力此消彼长,在动态平衡中变化发展。

②趋势:通过变革与创新,中央对地方权力的分配趋于合理;中央集权不断加强。

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

同课章节目录