游褒禅山记 课件

图片预览

文档简介

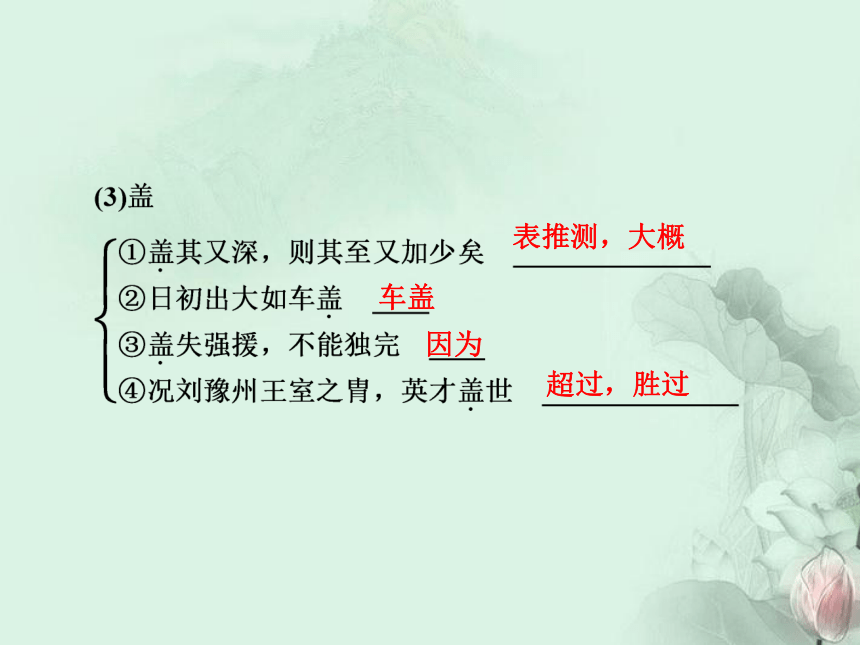

课件76张PPT。自读文本 游褒禅山记第一单元 山水神韵古诗品韵【提示】 画线部分为思考答案。父,通“甫”,古代在男子名字中所加的美称表判断,为,是却,竟然才路,道路主张,政策说,讲方法道理表推测,大概车盖因为超过,胜过文字通“纹”,花纹文章掩饰但,但是这样对,正确形容词词尾,……的样子代词,那,代指慧褒埋葬的时间代词,那,代指慧空禅院代词,它,代仆碑代词,它,代穴;代词,那些,代指游客代词,那,代指后洞;代词,那,代指游客代词,自己,代作者代词,他们,代指古人语气词,难道,表反诘语气副词,表祈使,还是语气助词,无实在意义名词作动词,筑舍定居名词作动词,命名,称名词作状语,从旁边形容词作名词,深度;形容词作动词,尽,这里指走到洞的尽头动词作名词,见到的景象动词作名词,到达的人形容词作动词,照明形容词作动词,文中指尽兴形容词作名词,险远的地方形容词使动用法,使……错误十分之一不平常是代词“所”与介词“以”结合,相当于“……的原因”泛指求学的人,指读书人六、特殊句式

①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也 ______

②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也 ______

③此余之所得也 ______

④古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽 ___________

⑤有碑仆道 ______

⑥然力足以至焉 ______判断句判断句判断句状语后置句省略句省略句然视其左右来而记之者已少往往有得以其求思之深而无不在也常在于险远而人之所罕至焉故非有志者不能至也可以无悔矣其孰能讥之乎此余之所得也后世之谬其传而莫能名者何可胜道也哉1.走近作者2.写作背景

公元1051~1054年,王安石任舒州(今安徽潜山)通判,宋仁宗至和元年(1054年)4月,辞官回家探亲,在归途中游览了山峦起伏、有泉有洞、风景秀美的褒禅山,同年七月以追记形式写下此文。1.第一段为什么要特别提到仆碑及仆碑上的文字?【点拨】 写仆碑是为后面议论埋下伏笔。作者认真考证仆碑上的文字,探究事理的本源,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思而慎取”的依据。2.作者是从哪几个方面比较前洞和后洞的?这样比较的目的是什么?【点拨】3.第三段可分几层意思?你对作者在文中所说的道理如何评价?5.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?记游部分依次写来,尽陈所见,波澜起伏,这自然是写景的妙笔。但作者意在以探幽寻胜比喻做人治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。正如《古文观止》的编者所说:“一路俱是记游,按之却俱是论学。古人诣力到时,头头是道。川上山梁,同一趣也。”作者最后写倒在路边的碑,与篇首相呼应,结构严丝合缝,脉络清晰。学了课文,从作者游山洞的经过中我们可以得到怎样的启示?

【各抒己见】

?作者对“华山”命名的考证,启示我们:做任何事情,都要有认真负责的精神态度。二、技法指导

写好因事说理文字,关键要处理好事与理的关系。一定是“由此事自然得出此结论”。写作时叙事要简明扼要,论述要精练明确,不能叙事过于繁琐细致,而论述轻描淡写,事与理联系脱钩。三、随堂练笔

选择一个叙写对象,运用因事说理的方法,写一段话,不少于100字。四、他山之石

遭遇坎坷时,需要心安。李白被贬回乡,却豪放不减,安心享受难得的自由,于是有了“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的潇洒与大气。苏轼流放海南,却悠然依旧,安心享受难得的悠闲,于是有了“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的坦荡自在。李白、苏轼仕途失意,但内心却并不为之所动,而是依然心安自在,快乐满怀,于是成就了他们驰骋诗坛流芳千古的盛名。所以成事需心安。二、课外素材储备

汪述恩:“仗义农民工”舍命救工友

一位在深圳打工的普通农民工,在工地基坑塌方自救脱险后,用双手刨开泥土协助工友救出被埋同伴,自己却因受内伤未及时发现而猝然离世。此时,基坑随时有再度发生塌方的危险,汪述恩却第一时间选择了救人。他边呼救边用双手刨土,整整半个多小时,泥土一层层地刨开,胡学永的脸终于露了出来。[适用话题]

这则材料适用于 “大仁大义大爱”“舍己救人”“英勇赤诚”等相关话题作文中。美文欣赏

夏入褒禅山

汪明松

我是在德保团长和宝喜政委做伴下走进安徽含山县北十五里的褒禅山的。褒禅山的精髓是华阳洞,我们于是没有登山访古览胜,没有攀崖倾听蝉鸣鸟语,没有倚树呼吸森林氧气,没有步入褒禅寺大殿缄默无言表虔诚,没有跪拜寺后高塔求得前程好运,而是兴致勃勃地径直走进华阳洞,探寻洞内奇伟、瑰怪、险妙绝境。出华阳洞,我们才知洞深1600米,内有十大景区,102个景点。走在崎岖的下山山道,褒禅山芳草萋萋、树木葱绿,林立怪石湿湿漉漉,空气清新,心旷神怡,我总觉得王安石与褒禅山有缘。也许,褒禅山因王安石名扬天下,王安石因褒禅山名垂千古。后来人,应学先哲为实现远大抱负不懈奋斗之精神。【赏评】 文章虽是游记,却也和王安石的《游褒禅山记》一样,游而有感。在文中作者表达了无论治学或创业,要想获得成功,必须具有坚定的志向、顽强的毅力,要不避险远、不畏劳苦、锲而不舍的观点。面对古人遗迹,作者对王安石一生的追求和坎坷经历亦是感慨万端,这启示“后来人,应学先哲为实现远大抱负不懈奋斗之精神”。

①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也 ______

②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也 ______

③此余之所得也 ______

④古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽 ___________

⑤有碑仆道 ______

⑥然力足以至焉 ______判断句判断句判断句状语后置句省略句省略句然视其左右来而记之者已少往往有得以其求思之深而无不在也常在于险远而人之所罕至焉故非有志者不能至也可以无悔矣其孰能讥之乎此余之所得也后世之谬其传而莫能名者何可胜道也哉1.走近作者2.写作背景

公元1051~1054年,王安石任舒州(今安徽潜山)通判,宋仁宗至和元年(1054年)4月,辞官回家探亲,在归途中游览了山峦起伏、有泉有洞、风景秀美的褒禅山,同年七月以追记形式写下此文。1.第一段为什么要特别提到仆碑及仆碑上的文字?【点拨】 写仆碑是为后面议论埋下伏笔。作者认真考证仆碑上的文字,探究事理的本源,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思而慎取”的依据。2.作者是从哪几个方面比较前洞和后洞的?这样比较的目的是什么?【点拨】3.第三段可分几层意思?你对作者在文中所说的道理如何评价?5.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?记游部分依次写来,尽陈所见,波澜起伏,这自然是写景的妙笔。但作者意在以探幽寻胜比喻做人治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。正如《古文观止》的编者所说:“一路俱是记游,按之却俱是论学。古人诣力到时,头头是道。川上山梁,同一趣也。”作者最后写倒在路边的碑,与篇首相呼应,结构严丝合缝,脉络清晰。学了课文,从作者游山洞的经过中我们可以得到怎样的启示?

【各抒己见】

?作者对“华山”命名的考证,启示我们:做任何事情,都要有认真负责的精神态度。二、技法指导

写好因事说理文字,关键要处理好事与理的关系。一定是“由此事自然得出此结论”。写作时叙事要简明扼要,论述要精练明确,不能叙事过于繁琐细致,而论述轻描淡写,事与理联系脱钩。三、随堂练笔

选择一个叙写对象,运用因事说理的方法,写一段话,不少于100字。四、他山之石

遭遇坎坷时,需要心安。李白被贬回乡,却豪放不减,安心享受难得的自由,于是有了“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的潇洒与大气。苏轼流放海南,却悠然依旧,安心享受难得的悠闲,于是有了“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的坦荡自在。李白、苏轼仕途失意,但内心却并不为之所动,而是依然心安自在,快乐满怀,于是成就了他们驰骋诗坛流芳千古的盛名。所以成事需心安。二、课外素材储备

汪述恩:“仗义农民工”舍命救工友

一位在深圳打工的普通农民工,在工地基坑塌方自救脱险后,用双手刨开泥土协助工友救出被埋同伴,自己却因受内伤未及时发现而猝然离世。此时,基坑随时有再度发生塌方的危险,汪述恩却第一时间选择了救人。他边呼救边用双手刨土,整整半个多小时,泥土一层层地刨开,胡学永的脸终于露了出来。[适用话题]

这则材料适用于 “大仁大义大爱”“舍己救人”“英勇赤诚”等相关话题作文中。美文欣赏

夏入褒禅山

汪明松

我是在德保团长和宝喜政委做伴下走进安徽含山县北十五里的褒禅山的。褒禅山的精髓是华阳洞,我们于是没有登山访古览胜,没有攀崖倾听蝉鸣鸟语,没有倚树呼吸森林氧气,没有步入褒禅寺大殿缄默无言表虔诚,没有跪拜寺后高塔求得前程好运,而是兴致勃勃地径直走进华阳洞,探寻洞内奇伟、瑰怪、险妙绝境。出华阳洞,我们才知洞深1600米,内有十大景区,102个景点。走在崎岖的下山山道,褒禅山芳草萋萋、树木葱绿,林立怪石湿湿漉漉,空气清新,心旷神怡,我总觉得王安石与褒禅山有缘。也许,褒禅山因王安石名扬天下,王安石因褒禅山名垂千古。后来人,应学先哲为实现远大抱负不懈奋斗之精神。【赏评】 文章虽是游记,却也和王安石的《游褒禅山记》一样,游而有感。在文中作者表达了无论治学或创业,要想获得成功,必须具有坚定的志向、顽强的毅力,要不避险远、不畏劳苦、锲而不舍的观点。面对古人遗迹,作者对王安石一生的追求和坎坷经历亦是感慨万端,这启示“后来人,应学先哲为实现远大抱负不懈奋斗之精神”。