陈情表 课件

图片预览

文档简介

课件64张PPT。哲思短章

一颗感恩的心

朱华贤

落叶在空中盘旋,谱写着一曲感恩的乐章,那是大树对滋养它的大地的感恩;白云在蔚蓝的天空中飘荡,描绘着那一幅幅感人的画面,那是白云对哺育它的蓝天的感恩。因为感恩才会有这个多彩的社会,因为感恩才会有真挚的友情。因为感恩才让我们懂得了生命的真谛。

——题记

从婴儿的“呱呱”坠地到哺育他长大成人,父母们花去了多少的心血与汗水,编织了多少个日日夜夜的梦想;从上小学到初中,乃至大学,又有多少老师为他呕心沥血,默默奉献着光和热,燃烧着自己,点亮着他人。感恩是发自内心的。俗话说:“滴水之恩,当涌泉相报。”更何况父母、亲友为你付出的不仅仅是“一滴水”,而是一片汪洋大海。你是否在父母劳累后递上一杯暖茶,在他们生日时递上一张卡片,在他们失落时奉上一番问候与安慰?他们为我们倾注了心血、精力,而我们又何曾记得他们的生日,体会他们的劳累,又是否察觉到那缕缕银丝、那一丝丝皱纹。感恩需要你用心去体会,去报答。

感恩是敬重的。居里夫人作为有名的科学家,曾两次获得诺贝尔奖,但她在会上看见自己的小学老师,用一束鲜花表达她对老师的感激之情;伟人毛泽东也同样在佳节送上对老师的一份深深感激。自古以来的伟人无不有着一颗感恩的心。感激不需要惊天动地,只需要你的一句问候,一声呼唤,一丝感慨。感恩是有意义的。爱让这个世界不停旋转。父母的付出远远比山高、比海深,而作为我们,只知饭来张口,衣来伸手。而似乎又有一条隔离带,让我们变得自私自利,忘记了父母的付出,忘记了那一声声欢笑。学会去感激别人是自己的一份良心,一份孝心,因为如此才会有和睦,有快乐,有彼此间的敬重。 怀着一颗感恩的心,去看待社会,看待父母,看待亲朋,你将会发现自己是多么快乐,放开你的胸怀,让霏霏细雨洗刷你心灵的尘土。学会感恩,因为这会使世界更美好,使生活更充实。

1.以公灭私,民其允怀。

——《尚书·周官》

赏读:以公心灭私情,民众才会心悦诚服。

2.刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

——《韩非子·有度》

赏读:惩罚有罪过的人,即使大臣也不能放过;赏赐做好事的人,即使平民百姓也不能漏掉。修身名句3.大道之行也,天下为公。

——《礼记·礼运》

赏读:在圣人治理的时代,天下是公有的。

4.衡之于左右,无私轻重,故可以为平;绳之于内外,无私曲直,故可以为正。

——《淮南子·主术训》

赏读:考察左右的人,任用没有偏私,才可以算作公平;监督朝廷内外,判别是非没有偏颇,才可以算作正直。知识卡片

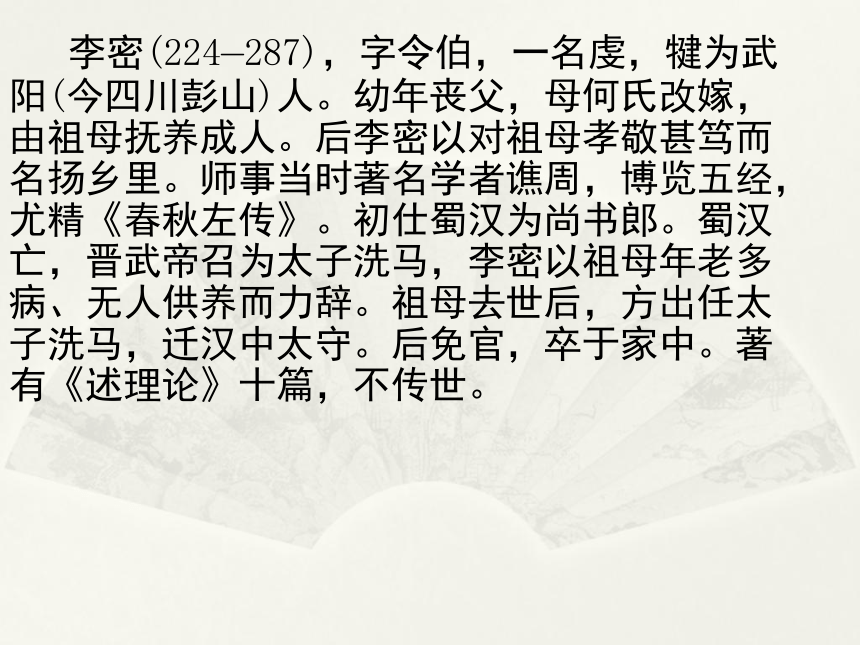

1.作家作品李密(224—287),字令伯,一名虔,犍为武阳(今四川彭山)人。幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬乡里。师事当时著名学者谯周,博览五经,尤精《春秋左传》。初仕蜀汉为尚书郎。蜀汉亡,晋武帝召为太子洗马,李密以祖母年老多病、无人供养而力辞。祖母去世后,方出任太子洗马,迁汉中太守。后免官,卒于家中。著有《述理论》十篇,不传世。

2.写作背景

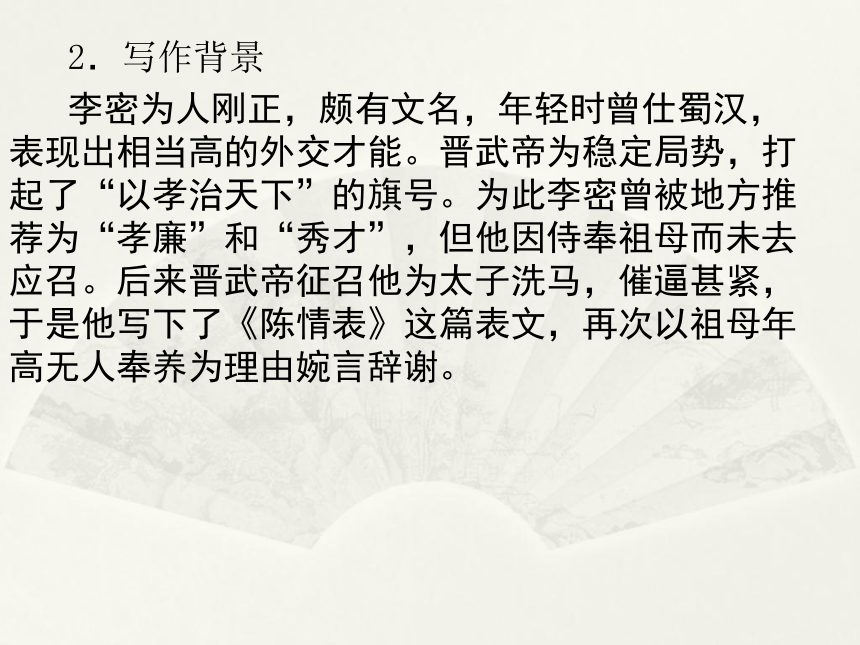

李密为人刚正,颇有文名,年轻时曾仕蜀汉,表现出相当高的外交才能。晋武帝为稳定局势,打起了“以孝治天下”的旗号。为此李密曾被地方推荐为“孝廉”和“秀才”,但他因侍奉祖母而未去应召。后来晋武帝征召他为太子洗马,催逼甚紧,于是他写下了《陈情表》这篇表文,再次以祖母年高无人奉养为理由婉言辞谢。 3.审美视窗

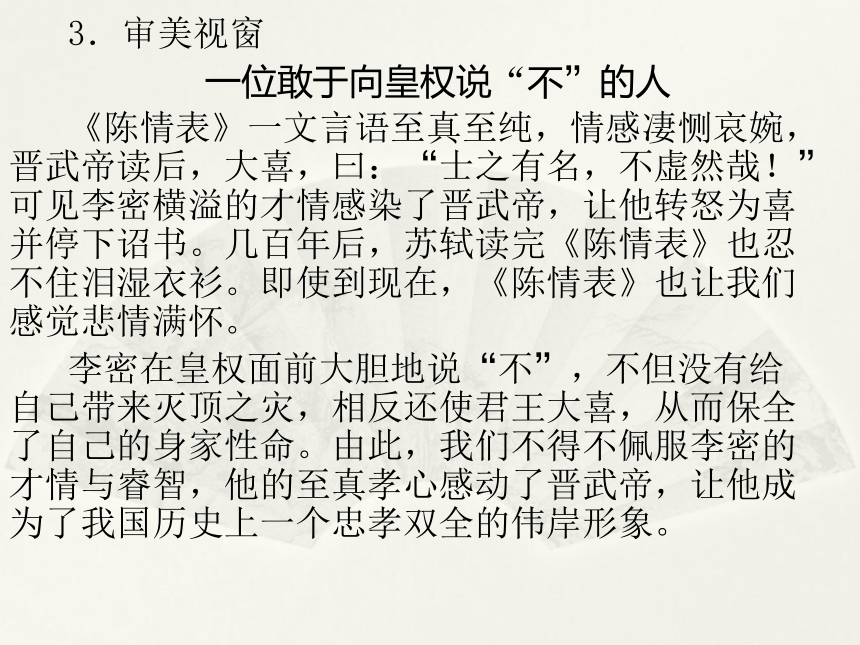

一位敢于向皇权说“不”的人

《陈情表》一文言语至真至纯,情感凄恻哀婉,晋武帝读后,大喜,曰:“士之有名,不虚然哉!”可见李密横溢的才情感染了晋武帝,让他转怒为喜并停下诏书。几百年后,苏轼读完《陈情表》也忍不住泪湿衣衫。即使到现在,《陈情表》也让我们感觉悲情满怀。

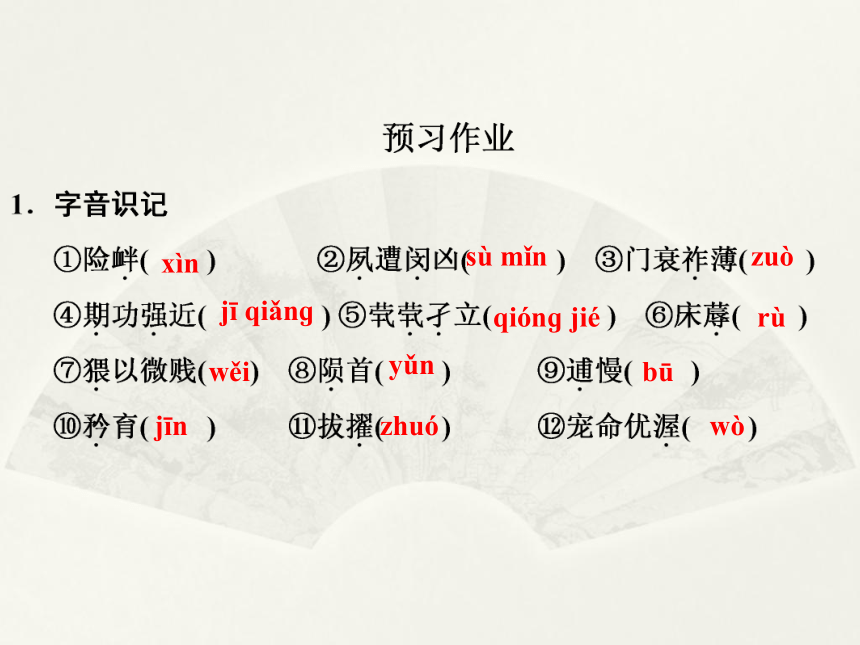

李密在皇权面前大胆地说“不”,不但没有给自己带来灭顶之灾,相反还使君王大喜,从而保全了自己的身家性命。由此,我们不得不佩服李密的才情与睿智,他的至真孝心感动了晋武帝,让他成为了我国历史上一个忠孝双全的伟岸形象。xìnsù mǐnzuòjī qiǎnɡqiónɡ jiérùwěiyǔnbūjīnzhuówò衅畔陨殒逋捕擢濯渥握幄峻竣悛浚

(1)词语

①零丁孤苦:______________________________________

_______________________________

②茕茕孑立:_______________________________

_________________________

③形影相吊:___________________________________

______________________________________________

④日薄西山:____________________________________

________________________孤,很小就没有父母; “零丁”也作“伶仃”,孤独的样子。困苦孤单没有依靠。 茕茕,孤独忧伤的样子;孑,孤单。一个人孤零零地活着。 吊,安慰。只剩下自己的身体和影子在互相慰问。形容孤单,既没有同伴,也没有同情者。 薄,迫近。太阳迫近西山,即将落下。比喻人或事物临近死亡。 3.词语解释⑤气息奄奄:____________________________________

___________________________________________

⑥朝不虑夕:____________________________________

________________________________________________

⑦乌鸟私情:_____________________________________

____________________________________________

⑧人命危浅:___________________________________

________________________

气息,呼吸时出入的气;奄奄,气息 微弱的样子。形容气息微弱,快要停止的样子。 朝,早晨;夕,傍晚。早晨不考虑晚上该 怎么办,形容苟且偷安。也形容形势危急,只能顾眼前。 比喻侍奉尊亲的孝心。传说小乌鸦长大后, 能衔食喂养老乌鸦,常用来比喻人讲孝道。 指人的寿命不长了,随时都会死亡。危,危险;浅,时间短。“闵”通“悯”,可忧伤的事 “零丁”通“伶仃”,孤独的样子 “蓐”通“褥”,草褥子 不能走路。 不可以 成人自立。 机构等筹备成功,开始存在。 蒙受。 洗澡。 流星的光。 微小的光。 急速就道。 车、马等很快地跑。 申诉。 说给人听,使人知道。 辛酸苦楚。 身心劳苦。 介词,比 介词,向 连词,因为,由于 介词,用 连词,表目的,来 助词,用于主谓之间,取消句子独立性助词,的 名词,子 名词,呼吸 形容词,浅,短 动词,迫近 名词,任命 名词,生命,性命 名词,生活,生存 动词,经历 动词,走 动词,实行 动词,授予官职 动词,奉,上 动词,怜悯 动词,自夸 外、内,名词作状语,在外、在内 闻,使动用法,使……知道 日,名词作状语,一天天地 ①而刘夙婴疾病___________________

②是臣尽节于陛下之日长________________________

③急于星火____________

④今臣亡国贱俘____________

⑤臣无祖母,无以至今日___________________________

_________________________“婴疾病”译为“被疾病缠绕”,被动句 “于陛下”,介宾结构后置 状语后置 判断句 “无以”译为“没有用来……的办法”,固定句式 4.辨析句式 ①既无伯叔,终鲜兄弟,____________,____________。

②外无期功强近之亲,________________,__________,

______________。

③臣无祖母,____________;祖母无臣,______________。

④________________,死当结草。

⑤________________,愿乞终养。门衰祚薄 晚有儿息 内无应门五尺之僮 茕茕孑立 形影相吊 无以至今日 无以终余年 臣生当陨首 乌鸟私情5.名句默写6.文白对照结构图示

本文围绕“情”“孝”二字,详尽而委婉地叙述了作者家庭的不幸以及与祖母刘氏相依为命的苦难亲情,表达了对新朝宠遇的感激以及孝顺祖母的哀哀衷情,申述自己暂时不能应诏赴任的原因。主旨归纳

提示 本段以“臣以险衅,夙遭闵凶”八字总起,接下来分两点具体描述如何“险衅”“闵凶”:①生孩六月,慈父见背;②行年四岁,舅夺母志;③少多疾病,九岁不行;④零丁孤苦,至于成立;⑤既无伯叔,终鲜兄弟;⑥茕茕孑立,形影相吊。第一层(①~③)着重突出“孤弱”二字。第二层(④~⑥)着重突出“无人侍亲”。无论写自己幼年孤弱,还是写祖母“夙婴疾病”,都是为后文“母孙二人,更相为命,是以区区不能废远”这些不奉诏的原因预作铺垫的。重点突破文章第一段陈述的主要内容是什么?有何作用? 如果说第一、二两段重在叙事中动之以深情,那么第三、四两段则重在陈情中喻之以大义了。结合有关内容进行分析。提示 第三段先摆出“圣朝以孝治天下”的大道理,这是典型的“以子之矛,攻子之盾”的写法。司马氏集团标榜纲常孝道本属虚伪,但李密严肃恭敬地摆出其施政纲领来为自己“辞不赴命”辩护,却不失为最有力的武器。接着宕开一笔,举出“凡在故老,犹蒙矜育”的普遍事实,再进一层到“况臣孤苦,特为尤甚”的特殊情况,逻辑严密,外柔内刚,可谓有理有节。行文至此,似应摊牌直说了,然而却以“且臣”一转,用曲折委婉的语气说明自己当初仕蜀,本为谋取官职显达,并不想自命清高,考虑什么名誉节操。再进一步说明自己受到皇帝过分的提拔,恩命如此优厚,已经是受宠若惊了,怎敢徘徊不进,存有更高的奢望呢?这就再一次满足了晋武帝希望看到降臣诚惶诚恐、感激涕零的那种虚荣心态。然后才以“但”字一转,正式说明自己不能奉诏的原因。特别是最后的决心,信誓旦旦,情辞恳切,如金石掷地有声,纵铁石心肠,焉得不为之动容! 将本文的第三段和第一段调整一下位置,先讲理后讲情行不行?提示 不行。出于情,归于理,先动之以情,后晓之以理,陈情于事,寓理于情。总之,全文首先陈述个人悲惨遭遇及家庭凄苦,突出母孙的特殊关系,作为陈情的依据。继则写自己愿意奉诏,但又以“刘病日笃”,处于狼狈之境,借以博取晋武帝的同情。再则抬出“以孝治天下”的大旗,恳求准许所请。同时更表明自己的心迹,排除了不愿出仕的政治因素。最后提出解决矛盾的方案。全文构思缜密,脉络分明,具有很强的逻辑力量。 怎样理解“陈情表”中的“情”?

提示 文章言辞恳切,真挚动人。人言读《出师表》不哭者不忠,读《陈情表》不哭者不孝。千百年来,人们常以忠则“出师”,孝则“陈情”并论,可见李密的《陈情表》具有强烈的感人力量。简言之,感人之处就在于一个“情”字。作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情;无论是表达对朝廷恩遇的忠敬之心和感激之情,还是感恩图报之情,都是以充满情感的笔调来写,读起来感人至深。 有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?为什么?

提示 不同意。李密反复强调孝亲,绝不是为其不奉诏仕晋而故意寻找借口。他是真心因终养祖母才难以应诏的。读完全文,我们可以清楚地体味到,他的孝心不是抽象的,而是充满了孙儿对祖母的一片真情。同意。李密对蜀汉念念于怀,他曾说刘禅“可次齐桓”。更何况司马氏是以谋杀篡夺取得天下的,内部矛盾重重。李密以一亡国之臣,对出仕新朝不能不有所顾虑,而暂存观望之心。不幸的是,他这种想法被晋武帝多少察觉到了,因此“诏书切峻,责臣逋慢”,这就使李密在“再度表闻”时,产生了更大的困难。然而李密抓住了“孝”字大做文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈词,动之以情,恰到好处地解决了“不从皇命”的难题。 如何看待李密的“忠”和“孝”?

提示 一是需要指出的是,作者愿意“尽节”于皇帝,是出于感恩图报的心情,不能跟报效国家同日而语。

二是俗语说:“忠”“孝”不能两全。在有些时候,“孝”必须服从于“忠”,如“慷慨赴国难,视死忽如归”等。 将本文与诸葛亮的《出师表》对比看,两篇文章在“动之以情”上有什么异同?

提示 相同:古人常有“忠则‘出师’,孝则‘陈情’”之说,可见这两篇文章在用情方面是相似的,都是以真情来打动人,都是古代抒情散文中的典范。不同:《出师表》这篇奏章以议论、叙事为主,字里行间渗透了诸葛亮眷恋“先帝”知遇之恩的强烈感情。作者与刘禅兼有“君臣”与“托孤”的关系,陈述意见借“先帝”之口道出,饱含深情,字字句句发自肺腑,更容易打动刘禅;告诫语重心长,殷勤寄语,率直诚恳又不失长者、臣下身份,全文无不流露出作者的忠君爱国之情。杜甫赞之:“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”陆游赞之:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。”可见语言感情之深。《陈情表》则通过陈述自己的“苦情”“亲情”“忠情”来打动晋武帝,希望能够准许自己侍奉祖母以终余年,因此言辞委婉流畅,情文并茂,扣人心弦。晋武帝看了文章后说:“士之有名,不虚然哉。”“乃停诏”,允其不仕。 1.文本审美

(1)融情于事

强烈的感彩是本文的一大特色,但作者无论是陈述自己的孤苦无依之情,还是陈述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对晋武帝的忠敬之心,也是以充满情感的笔调来写的。(2)语言形象生动,自然精粹

本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈文的整俪之工,但语言却绝不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑中流出,丝毫不见斧凿痕迹。文章语言十分生动形象,如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象,都如在眼前。此外,本文在语言上还十分精练、准确,有些词句成了成语。

2.写作迁移

【角度一】 在叙事之中抒发强烈的感情是本文的一大写作特点,请你运用“融情于事”的方式写一段文字,300字左右。

【示例】 看着舅舅无助地躺在病床上,我们每一个人都很心痛。一个多月都没有进食,整日作为陪伴的就是那插入鼻孔的管子;一个多月将近打了500多针吗啡,仍被病痛折磨得痛苦呻吟;一个多月接二连三的化疗让曾经一百六十多斤的体重减到九十多斤,头发早已掉了一大半;短短的一个月,竟意味着爱或不爱今生都将不会再见了。而我是多么没用,只能静静地看着,只能低声哭泣,只能多陪会儿多说几句,只能任由我的亲人慢慢走向生命的尽头。我托着下巴,望着窗外,多么希望这一切只是一场很长很长的恶梦。可转过头,我又回到了现实,我真希望生命是可以交换的,哪怕能够借也行,那我愿意献出我的生命,或者少活些时日——我愿意,我都愿意。

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,珍惜眼下的一切吧,珍爱身边的每一个人吧,这样我们也许就会少些遗憾。而我也会让自己坚实的脚印踏在这泥泞的小路上一步一步走下去,风雨无阻……【角度二】 请以“谈孝”为话题,写一段400字左右的文字。

【示例】

孝心无价

毕淑敏

我不喜欢一个苦孩子求学的故事。家庭十分困难,父亲逝去,弟妹嗷嗷待哺,可他大学毕业后,还要坚持读研究生,母亲只有去卖血……我以为那是一个自私的孩子。求学的路很漫长,一生一世的事业,何必太在意几年蹉跎?况且这时间的分分秒秒都苦涩无比,需用母亲的鲜血灌溉!一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?把自己的利益放在至高无上位置的人,怎能成为人类的大师? 我也不喜欢父母病重在床,断然离去的游子,无论你有多少理由。地球离了谁都照样转动,不必将个人的力量夸大到不可思议的程度。在一位老人行将就木的时候,将他对人世间最期冀的希望斩断,以绝望之心在寂寞中远行,那是对生命的大不敬。

我相信每个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。

可惜人们忘了,忘了时间的残酷,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩情,忘了生命本身不堪一击的脆弱。 父母走了,带着对我们深深的挂念;父母走了,留给我们永无偿还的心情。你就永远无以言孝。

有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得。当我们懂得的时候已不再年轻。世上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补……

赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是近在咫尺的一个口信。也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上的一个满分。也许是一桌山珍海味,也许是一只野果一朵山花。也许是花团锦簇的盛世华衣,也许是一双洁净的布鞋。也许是数以万计的金钱,也许只是含着体温的一枚硬币……

但在“孝”的天平上,它们等值。 【漫漫古典情】

春雪满空来,触处似花开

春雪满空来,触处似花开。

不知园里树,若个是真梅。

——唐·东方虬《春雪》《春雪》这首小诗,明白如话,不用多解释。我觉得王安石的诗应该是受了此诗的启发:“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。”当然,从诗意上来讲,王安石的诗更胜一筹。东方虬的诗中只讲梅雪莫辨的情景,而王安石却用“为有暗香来”,突出梅有香而异于雪的特点,更多些说不尽的隐喻。不过,东方虬创作在先,而且这首小诗本身读来也相当不错。

东方虬应该说是很早就将“雪”、“梅”并写的诗人,但他的这首诗却远不如宋代卢梅坡的“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”以及上面所举王安石的诗出名。在爱的站台上送别

邓康延

它不能改变日子的快慢进程,却把岁月凝聚成影集;它似乎只是一种礼仪,却让生活流淌着淡淡的温情。当我们在爱的站台上送别的时候。人生的各个路口,感情负载得重时,也许就是亲友离别的一刻了。时间和空间在那一瞬、那一站里显示出跳跃前的热烈和沉郁。我常想,倘若那站台、机坪、码头有知有觉,能承负起那么多的离绪别恨、远思长情吗?母与子、夫与妻、兄与妹、朋友同事、知己同学、恋人情侣,目光拥抱着。——当秋雨缠绵时,当暮雪飘洒时,当晨风微拂时,当星云游移时,汽笛响了。许多人一别再难相逢,这里便成为一个灰蒙蒙的背景,衬托起斑驳记忆;许多人又会久别重逢,于是这里便凝聚起双倍的柔情。

每当我看到那些含泪又微笑,挥手再跟跑的人们,总觉得心头有什么被搅起。苍茫人世,因为这别离,有了某种缺憾;也因为这别离,缺憾成美。

我不能忘记这些场景:送新兵的站台上,一位母亲微笑着压住泪水。还未佩徽章的儿子以不熟练的动作向她行第一个军礼,列车和岁月就此行驶在进行曲中。一位乡下老人送读大学的孙女远行,两人为互让一张10元钱争来扯去。我知道了爱有多种形式,钱能表达,却不能丈量。一方去支边的一对恋人绞着手话别,他们不能相吻,但用目光拥抱。两位好似兄弟的青年难舍难分,我问送行的青年:“是老朋友吧?”“不,才相识几天。”他望着列车消失的前方又补充了一句:“患难相交。”我突然想起两句诗:“天涯何处无芳草”,“相逢何必曾相识”。人世有这两番境界,也算得上高远旷达了。而最使我不能忘怀的,还是在四川一个烟雨迷蒙的矿区小站上,一群矿区初中的孩子为几个实习归去的师专学生送行。一个女孩率先哭了,顿时,站台被一片离情濡湿。竟有几个男孩子爬上火车,要再送一站。素来原则与心肠都挺硬的列车员默然允诺。在车上,我问几个未来的老师,他们一时难于成句,索性打开一大叠赠送的本子。有一本只题有一句:老师,您不会走出我的心。以后,铁轨就给了我这样一个意象:血管。再怎样延伸,也是循环,终归走向亲友心里、社会心里、祖国心里。

站台,是一个细腻多情的少女,又是一个粗犷豪放的汉子,它身上淌着南方河的气息,它肩上托着北方山的情志,它怀着对往日的追忆,它举着对明天的期冀。

毕竟,时代的站台,已缩短了远方与远方的距离、心与心的距离,已走出了柳永“杨柳岸、晓风残月”的冷艳,已走出了荆轲“风萧萧兮易水寒”的悲怆,已走出了王维“劝君更进一杯酒”的孤寂。于是,便有我们这一辈人揣着激情,去西走日喀则,东奔大亚湾,北穿漠河,南跨老山。

流动奔涌的,才是—生活。我向往着远方,还因为在驶向远方的路上有许多站,站上有许多故事,故事里有许多相识或不相识的朋友,朋友们以他们各自的送行方式表述着爱意。

人生是流动的,生活是流动的,爱却永久地站着,与坚固的站台一起挥手相送。

一颗感恩的心

朱华贤

落叶在空中盘旋,谱写着一曲感恩的乐章,那是大树对滋养它的大地的感恩;白云在蔚蓝的天空中飘荡,描绘着那一幅幅感人的画面,那是白云对哺育它的蓝天的感恩。因为感恩才会有这个多彩的社会,因为感恩才会有真挚的友情。因为感恩才让我们懂得了生命的真谛。

——题记

从婴儿的“呱呱”坠地到哺育他长大成人,父母们花去了多少的心血与汗水,编织了多少个日日夜夜的梦想;从上小学到初中,乃至大学,又有多少老师为他呕心沥血,默默奉献着光和热,燃烧着自己,点亮着他人。感恩是发自内心的。俗话说:“滴水之恩,当涌泉相报。”更何况父母、亲友为你付出的不仅仅是“一滴水”,而是一片汪洋大海。你是否在父母劳累后递上一杯暖茶,在他们生日时递上一张卡片,在他们失落时奉上一番问候与安慰?他们为我们倾注了心血、精力,而我们又何曾记得他们的生日,体会他们的劳累,又是否察觉到那缕缕银丝、那一丝丝皱纹。感恩需要你用心去体会,去报答。

感恩是敬重的。居里夫人作为有名的科学家,曾两次获得诺贝尔奖,但她在会上看见自己的小学老师,用一束鲜花表达她对老师的感激之情;伟人毛泽东也同样在佳节送上对老师的一份深深感激。自古以来的伟人无不有着一颗感恩的心。感激不需要惊天动地,只需要你的一句问候,一声呼唤,一丝感慨。感恩是有意义的。爱让这个世界不停旋转。父母的付出远远比山高、比海深,而作为我们,只知饭来张口,衣来伸手。而似乎又有一条隔离带,让我们变得自私自利,忘记了父母的付出,忘记了那一声声欢笑。学会去感激别人是自己的一份良心,一份孝心,因为如此才会有和睦,有快乐,有彼此间的敬重。 怀着一颗感恩的心,去看待社会,看待父母,看待亲朋,你将会发现自己是多么快乐,放开你的胸怀,让霏霏细雨洗刷你心灵的尘土。学会感恩,因为这会使世界更美好,使生活更充实。

1.以公灭私,民其允怀。

——《尚书·周官》

赏读:以公心灭私情,民众才会心悦诚服。

2.刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

——《韩非子·有度》

赏读:惩罚有罪过的人,即使大臣也不能放过;赏赐做好事的人,即使平民百姓也不能漏掉。修身名句3.大道之行也,天下为公。

——《礼记·礼运》

赏读:在圣人治理的时代,天下是公有的。

4.衡之于左右,无私轻重,故可以为平;绳之于内外,无私曲直,故可以为正。

——《淮南子·主术训》

赏读:考察左右的人,任用没有偏私,才可以算作公平;监督朝廷内外,判别是非没有偏颇,才可以算作正直。知识卡片

1.作家作品李密(224—287),字令伯,一名虔,犍为武阳(今四川彭山)人。幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬乡里。师事当时著名学者谯周,博览五经,尤精《春秋左传》。初仕蜀汉为尚书郎。蜀汉亡,晋武帝召为太子洗马,李密以祖母年老多病、无人供养而力辞。祖母去世后,方出任太子洗马,迁汉中太守。后免官,卒于家中。著有《述理论》十篇,不传世。

2.写作背景

李密为人刚正,颇有文名,年轻时曾仕蜀汉,表现出相当高的外交才能。晋武帝为稳定局势,打起了“以孝治天下”的旗号。为此李密曾被地方推荐为“孝廉”和“秀才”,但他因侍奉祖母而未去应召。后来晋武帝征召他为太子洗马,催逼甚紧,于是他写下了《陈情表》这篇表文,再次以祖母年高无人奉养为理由婉言辞谢。 3.审美视窗

一位敢于向皇权说“不”的人

《陈情表》一文言语至真至纯,情感凄恻哀婉,晋武帝读后,大喜,曰:“士之有名,不虚然哉!”可见李密横溢的才情感染了晋武帝,让他转怒为喜并停下诏书。几百年后,苏轼读完《陈情表》也忍不住泪湿衣衫。即使到现在,《陈情表》也让我们感觉悲情满怀。

李密在皇权面前大胆地说“不”,不但没有给自己带来灭顶之灾,相反还使君王大喜,从而保全了自己的身家性命。由此,我们不得不佩服李密的才情与睿智,他的至真孝心感动了晋武帝,让他成为了我国历史上一个忠孝双全的伟岸形象。xìnsù mǐnzuòjī qiǎnɡqiónɡ jiérùwěiyǔnbūjīnzhuówò衅畔陨殒逋捕擢濯渥握幄峻竣悛浚

(1)词语

①零丁孤苦:______________________________________

_______________________________

②茕茕孑立:_______________________________

_________________________

③形影相吊:___________________________________

______________________________________________

④日薄西山:____________________________________

________________________孤,很小就没有父母; “零丁”也作“伶仃”,孤独的样子。困苦孤单没有依靠。 茕茕,孤独忧伤的样子;孑,孤单。一个人孤零零地活着。 吊,安慰。只剩下自己的身体和影子在互相慰问。形容孤单,既没有同伴,也没有同情者。 薄,迫近。太阳迫近西山,即将落下。比喻人或事物临近死亡。 3.词语解释⑤气息奄奄:____________________________________

___________________________________________

⑥朝不虑夕:____________________________________

________________________________________________

⑦乌鸟私情:_____________________________________

____________________________________________

⑧人命危浅:___________________________________

________________________

气息,呼吸时出入的气;奄奄,气息 微弱的样子。形容气息微弱,快要停止的样子。 朝,早晨;夕,傍晚。早晨不考虑晚上该 怎么办,形容苟且偷安。也形容形势危急,只能顾眼前。 比喻侍奉尊亲的孝心。传说小乌鸦长大后, 能衔食喂养老乌鸦,常用来比喻人讲孝道。 指人的寿命不长了,随时都会死亡。危,危险;浅,时间短。“闵”通“悯”,可忧伤的事 “零丁”通“伶仃”,孤独的样子 “蓐”通“褥”,草褥子 不能走路。 不可以 成人自立。 机构等筹备成功,开始存在。 蒙受。 洗澡。 流星的光。 微小的光。 急速就道。 车、马等很快地跑。 申诉。 说给人听,使人知道。 辛酸苦楚。 身心劳苦。 介词,比 介词,向 连词,因为,由于 介词,用 连词,表目的,来 助词,用于主谓之间,取消句子独立性助词,的 名词,子 名词,呼吸 形容词,浅,短 动词,迫近 名词,任命 名词,生命,性命 名词,生活,生存 动词,经历 动词,走 动词,实行 动词,授予官职 动词,奉,上 动词,怜悯 动词,自夸 外、内,名词作状语,在外、在内 闻,使动用法,使……知道 日,名词作状语,一天天地 ①而刘夙婴疾病___________________

②是臣尽节于陛下之日长________________________

③急于星火____________

④今臣亡国贱俘____________

⑤臣无祖母,无以至今日___________________________

_________________________“婴疾病”译为“被疾病缠绕”,被动句 “于陛下”,介宾结构后置 状语后置 判断句 “无以”译为“没有用来……的办法”,固定句式 4.辨析句式 ①既无伯叔,终鲜兄弟,____________,____________。

②外无期功强近之亲,________________,__________,

______________。

③臣无祖母,____________;祖母无臣,______________。

④________________,死当结草。

⑤________________,愿乞终养。门衰祚薄 晚有儿息 内无应门五尺之僮 茕茕孑立 形影相吊 无以至今日 无以终余年 臣生当陨首 乌鸟私情5.名句默写6.文白对照结构图示

本文围绕“情”“孝”二字,详尽而委婉地叙述了作者家庭的不幸以及与祖母刘氏相依为命的苦难亲情,表达了对新朝宠遇的感激以及孝顺祖母的哀哀衷情,申述自己暂时不能应诏赴任的原因。主旨归纳

提示 本段以“臣以险衅,夙遭闵凶”八字总起,接下来分两点具体描述如何“险衅”“闵凶”:①生孩六月,慈父见背;②行年四岁,舅夺母志;③少多疾病,九岁不行;④零丁孤苦,至于成立;⑤既无伯叔,终鲜兄弟;⑥茕茕孑立,形影相吊。第一层(①~③)着重突出“孤弱”二字。第二层(④~⑥)着重突出“无人侍亲”。无论写自己幼年孤弱,还是写祖母“夙婴疾病”,都是为后文“母孙二人,更相为命,是以区区不能废远”这些不奉诏的原因预作铺垫的。重点突破文章第一段陈述的主要内容是什么?有何作用? 如果说第一、二两段重在叙事中动之以深情,那么第三、四两段则重在陈情中喻之以大义了。结合有关内容进行分析。提示 第三段先摆出“圣朝以孝治天下”的大道理,这是典型的“以子之矛,攻子之盾”的写法。司马氏集团标榜纲常孝道本属虚伪,但李密严肃恭敬地摆出其施政纲领来为自己“辞不赴命”辩护,却不失为最有力的武器。接着宕开一笔,举出“凡在故老,犹蒙矜育”的普遍事实,再进一层到“况臣孤苦,特为尤甚”的特殊情况,逻辑严密,外柔内刚,可谓有理有节。行文至此,似应摊牌直说了,然而却以“且臣”一转,用曲折委婉的语气说明自己当初仕蜀,本为谋取官职显达,并不想自命清高,考虑什么名誉节操。再进一步说明自己受到皇帝过分的提拔,恩命如此优厚,已经是受宠若惊了,怎敢徘徊不进,存有更高的奢望呢?这就再一次满足了晋武帝希望看到降臣诚惶诚恐、感激涕零的那种虚荣心态。然后才以“但”字一转,正式说明自己不能奉诏的原因。特别是最后的决心,信誓旦旦,情辞恳切,如金石掷地有声,纵铁石心肠,焉得不为之动容! 将本文的第三段和第一段调整一下位置,先讲理后讲情行不行?提示 不行。出于情,归于理,先动之以情,后晓之以理,陈情于事,寓理于情。总之,全文首先陈述个人悲惨遭遇及家庭凄苦,突出母孙的特殊关系,作为陈情的依据。继则写自己愿意奉诏,但又以“刘病日笃”,处于狼狈之境,借以博取晋武帝的同情。再则抬出“以孝治天下”的大旗,恳求准许所请。同时更表明自己的心迹,排除了不愿出仕的政治因素。最后提出解决矛盾的方案。全文构思缜密,脉络分明,具有很强的逻辑力量。 怎样理解“陈情表”中的“情”?

提示 文章言辞恳切,真挚动人。人言读《出师表》不哭者不忠,读《陈情表》不哭者不孝。千百年来,人们常以忠则“出师”,孝则“陈情”并论,可见李密的《陈情表》具有强烈的感人力量。简言之,感人之处就在于一个“情”字。作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情;无论是表达对朝廷恩遇的忠敬之心和感激之情,还是感恩图报之情,都是以充满情感的笔调来写,读起来感人至深。 有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?为什么?

提示 不同意。李密反复强调孝亲,绝不是为其不奉诏仕晋而故意寻找借口。他是真心因终养祖母才难以应诏的。读完全文,我们可以清楚地体味到,他的孝心不是抽象的,而是充满了孙儿对祖母的一片真情。同意。李密对蜀汉念念于怀,他曾说刘禅“可次齐桓”。更何况司马氏是以谋杀篡夺取得天下的,内部矛盾重重。李密以一亡国之臣,对出仕新朝不能不有所顾虑,而暂存观望之心。不幸的是,他这种想法被晋武帝多少察觉到了,因此“诏书切峻,责臣逋慢”,这就使李密在“再度表闻”时,产生了更大的困难。然而李密抓住了“孝”字大做文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈词,动之以情,恰到好处地解决了“不从皇命”的难题。 如何看待李密的“忠”和“孝”?

提示 一是需要指出的是,作者愿意“尽节”于皇帝,是出于感恩图报的心情,不能跟报效国家同日而语。

二是俗语说:“忠”“孝”不能两全。在有些时候,“孝”必须服从于“忠”,如“慷慨赴国难,视死忽如归”等。 将本文与诸葛亮的《出师表》对比看,两篇文章在“动之以情”上有什么异同?

提示 相同:古人常有“忠则‘出师’,孝则‘陈情’”之说,可见这两篇文章在用情方面是相似的,都是以真情来打动人,都是古代抒情散文中的典范。不同:《出师表》这篇奏章以议论、叙事为主,字里行间渗透了诸葛亮眷恋“先帝”知遇之恩的强烈感情。作者与刘禅兼有“君臣”与“托孤”的关系,陈述意见借“先帝”之口道出,饱含深情,字字句句发自肺腑,更容易打动刘禅;告诫语重心长,殷勤寄语,率直诚恳又不失长者、臣下身份,全文无不流露出作者的忠君爱国之情。杜甫赞之:“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”陆游赞之:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。”可见语言感情之深。《陈情表》则通过陈述自己的“苦情”“亲情”“忠情”来打动晋武帝,希望能够准许自己侍奉祖母以终余年,因此言辞委婉流畅,情文并茂,扣人心弦。晋武帝看了文章后说:“士之有名,不虚然哉。”“乃停诏”,允其不仕。 1.文本审美

(1)融情于事

强烈的感彩是本文的一大特色,但作者无论是陈述自己的孤苦无依之情,还是陈述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对晋武帝的忠敬之心,也是以充满情感的笔调来写的。(2)语言形象生动,自然精粹

本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈文的整俪之工,但语言却绝不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑中流出,丝毫不见斧凿痕迹。文章语言十分生动形象,如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象,都如在眼前。此外,本文在语言上还十分精练、准确,有些词句成了成语。

2.写作迁移

【角度一】 在叙事之中抒发强烈的感情是本文的一大写作特点,请你运用“融情于事”的方式写一段文字,300字左右。

【示例】 看着舅舅无助地躺在病床上,我们每一个人都很心痛。一个多月都没有进食,整日作为陪伴的就是那插入鼻孔的管子;一个多月将近打了500多针吗啡,仍被病痛折磨得痛苦呻吟;一个多月接二连三的化疗让曾经一百六十多斤的体重减到九十多斤,头发早已掉了一大半;短短的一个月,竟意味着爱或不爱今生都将不会再见了。而我是多么没用,只能静静地看着,只能低声哭泣,只能多陪会儿多说几句,只能任由我的亲人慢慢走向生命的尽头。我托着下巴,望着窗外,多么希望这一切只是一场很长很长的恶梦。可转过头,我又回到了现实,我真希望生命是可以交换的,哪怕能够借也行,那我愿意献出我的生命,或者少活些时日——我愿意,我都愿意。

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,珍惜眼下的一切吧,珍爱身边的每一个人吧,这样我们也许就会少些遗憾。而我也会让自己坚实的脚印踏在这泥泞的小路上一步一步走下去,风雨无阻……【角度二】 请以“谈孝”为话题,写一段400字左右的文字。

【示例】

孝心无价

毕淑敏

我不喜欢一个苦孩子求学的故事。家庭十分困难,父亲逝去,弟妹嗷嗷待哺,可他大学毕业后,还要坚持读研究生,母亲只有去卖血……我以为那是一个自私的孩子。求学的路很漫长,一生一世的事业,何必太在意几年蹉跎?况且这时间的分分秒秒都苦涩无比,需用母亲的鲜血灌溉!一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?把自己的利益放在至高无上位置的人,怎能成为人类的大师? 我也不喜欢父母病重在床,断然离去的游子,无论你有多少理由。地球离了谁都照样转动,不必将个人的力量夸大到不可思议的程度。在一位老人行将就木的时候,将他对人世间最期冀的希望斩断,以绝望之心在寂寞中远行,那是对生命的大不敬。

我相信每个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。

可惜人们忘了,忘了时间的残酷,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩情,忘了生命本身不堪一击的脆弱。 父母走了,带着对我们深深的挂念;父母走了,留给我们永无偿还的心情。你就永远无以言孝。

有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得。当我们懂得的时候已不再年轻。世上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补……

赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是近在咫尺的一个口信。也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上的一个满分。也许是一桌山珍海味,也许是一只野果一朵山花。也许是花团锦簇的盛世华衣,也许是一双洁净的布鞋。也许是数以万计的金钱,也许只是含着体温的一枚硬币……

但在“孝”的天平上,它们等值。 【漫漫古典情】

春雪满空来,触处似花开

春雪满空来,触处似花开。

不知园里树,若个是真梅。

——唐·东方虬《春雪》《春雪》这首小诗,明白如话,不用多解释。我觉得王安石的诗应该是受了此诗的启发:“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。”当然,从诗意上来讲,王安石的诗更胜一筹。东方虬的诗中只讲梅雪莫辨的情景,而王安石却用“为有暗香来”,突出梅有香而异于雪的特点,更多些说不尽的隐喻。不过,东方虬创作在先,而且这首小诗本身读来也相当不错。

东方虬应该说是很早就将“雪”、“梅”并写的诗人,但他的这首诗却远不如宋代卢梅坡的“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”以及上面所举王安石的诗出名。在爱的站台上送别

邓康延

它不能改变日子的快慢进程,却把岁月凝聚成影集;它似乎只是一种礼仪,却让生活流淌着淡淡的温情。当我们在爱的站台上送别的时候。人生的各个路口,感情负载得重时,也许就是亲友离别的一刻了。时间和空间在那一瞬、那一站里显示出跳跃前的热烈和沉郁。我常想,倘若那站台、机坪、码头有知有觉,能承负起那么多的离绪别恨、远思长情吗?母与子、夫与妻、兄与妹、朋友同事、知己同学、恋人情侣,目光拥抱着。——当秋雨缠绵时,当暮雪飘洒时,当晨风微拂时,当星云游移时,汽笛响了。许多人一别再难相逢,这里便成为一个灰蒙蒙的背景,衬托起斑驳记忆;许多人又会久别重逢,于是这里便凝聚起双倍的柔情。

每当我看到那些含泪又微笑,挥手再跟跑的人们,总觉得心头有什么被搅起。苍茫人世,因为这别离,有了某种缺憾;也因为这别离,缺憾成美。

我不能忘记这些场景:送新兵的站台上,一位母亲微笑着压住泪水。还未佩徽章的儿子以不熟练的动作向她行第一个军礼,列车和岁月就此行驶在进行曲中。一位乡下老人送读大学的孙女远行,两人为互让一张10元钱争来扯去。我知道了爱有多种形式,钱能表达,却不能丈量。一方去支边的一对恋人绞着手话别,他们不能相吻,但用目光拥抱。两位好似兄弟的青年难舍难分,我问送行的青年:“是老朋友吧?”“不,才相识几天。”他望着列车消失的前方又补充了一句:“患难相交。”我突然想起两句诗:“天涯何处无芳草”,“相逢何必曾相识”。人世有这两番境界,也算得上高远旷达了。而最使我不能忘怀的,还是在四川一个烟雨迷蒙的矿区小站上,一群矿区初中的孩子为几个实习归去的师专学生送行。一个女孩率先哭了,顿时,站台被一片离情濡湿。竟有几个男孩子爬上火车,要再送一站。素来原则与心肠都挺硬的列车员默然允诺。在车上,我问几个未来的老师,他们一时难于成句,索性打开一大叠赠送的本子。有一本只题有一句:老师,您不会走出我的心。以后,铁轨就给了我这样一个意象:血管。再怎样延伸,也是循环,终归走向亲友心里、社会心里、祖国心里。

站台,是一个细腻多情的少女,又是一个粗犷豪放的汉子,它身上淌着南方河的气息,它肩上托着北方山的情志,它怀着对往日的追忆,它举着对明天的期冀。

毕竟,时代的站台,已缩短了远方与远方的距离、心与心的距离,已走出了柳永“杨柳岸、晓风残月”的冷艳,已走出了荆轲“风萧萧兮易水寒”的悲怆,已走出了王维“劝君更进一杯酒”的孤寂。于是,便有我们这一辈人揣着激情,去西走日喀则,东奔大亚湾,北穿漠河,南跨老山。

流动奔涌的,才是—生活。我向往着远方,还因为在驶向远方的路上有许多站,站上有许多故事,故事里有许多相识或不相识的朋友,朋友们以他们各自的送行方式表述着爱意。

人生是流动的,生活是流动的,爱却永久地站着,与坚固的站台一起挥手相送。