第18课 科技文化成就 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-15 16:20:31 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第六单元 科技文化和社会生活

第18课 科技文化成就

学习目标

1、了解“两弹一星”与载人航天事业的伟大成就;

2、知道杂交水稻技术及青蒿素的发现对中国乃至世界的贡献;

3、了解“双百”方针,知道我国文化事业的发展成就;

4、认识钱学森、邓稼先、袁隆平、屠呦呦等优秀科学家对我国科学技术的发展作出的贡献。

课标:了解“两弹一星”和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用。

一、从“两弹一星”到漫步太空

1、“两弹一星”

(1)什么叫“两弹一星”?

核弹(原子弹和氢弹)、

导弹

两弹——

一星——

人造地球卫星

核武器是指利用能自持进行核裂变聚变反应释放的能量,产生爆炸作用,具有大规模杀伤破坏效应的武器的总称。核武器主要包括裂变武器(原子弹)和聚变武器(氢弹)。

一、从“两弹一星”到漫步太空

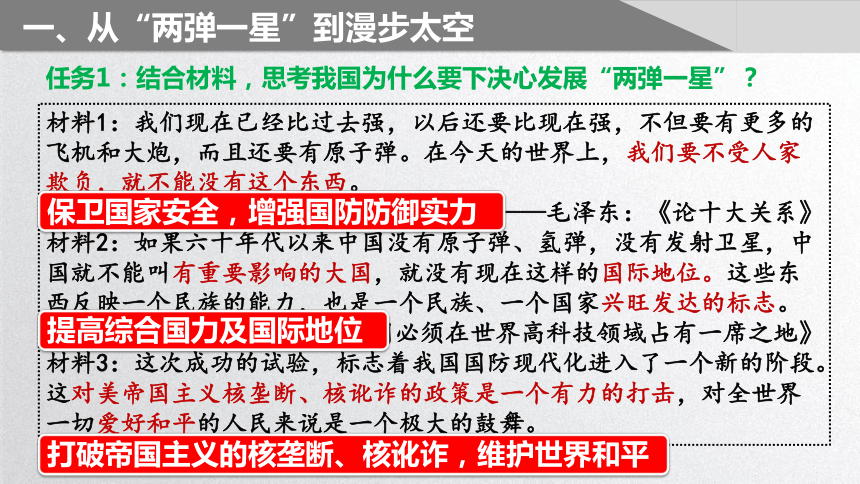

任务1:结合材料,思考我国为什么要下决心发展“两弹一星”?

材料1:我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东:《论十大关系》

材料2:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平:《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

材料3:这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民来说是一个极大的鼓舞。

保卫国家安全,增强国防防御实力

提高综合国力及国际地位

打破帝国主义的核垄断、核讹诈,维护世界和平

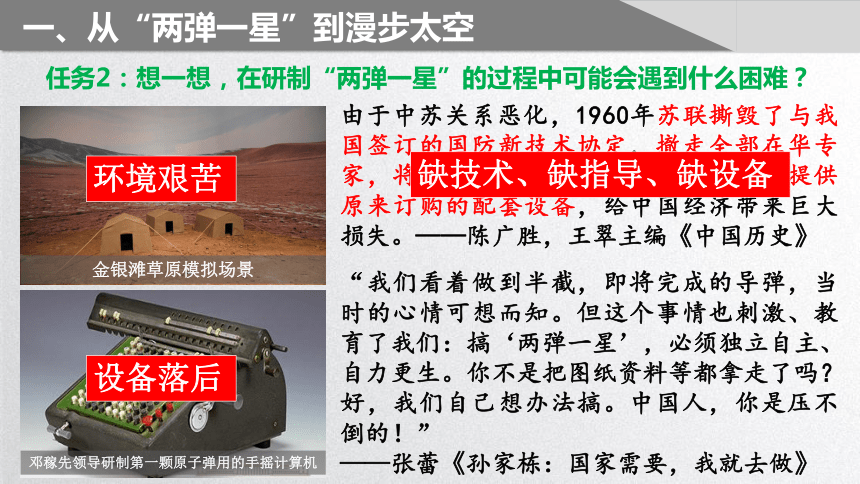

任务2:想一想,在研制“两弹一星”的过程中可能会遇到什么困难?

一、从“两弹一星”到漫步太空

金银滩草原模拟场景

邓稼先领导研制第一颗原子弹用的手摇计算机

由于中苏关系恶化,1960年苏联撕毁了与我国签订的国防新技术协定,撤走全部在华专家,将重要图纸资料全部带走,并停止提供原来订购的配套设备,给中国经济带来巨大损失。——陈广胜,王翠主编《中国历史》

“我们看着做到半截,即将完成的导弹,当时的心情可想而知。但这个事情也刺激、教育了我们:搞‘两弹一星’,必须独立自主、自力更生。你不是把图纸资料等都拿走了吗?好,我们自己想办法搞。中国人,你是压不倒的!”

——张蕾《孙家栋:国家需要,我就去做》

环境艰苦

设备落后

缺技术、缺指导、缺设备

一、从“两弹一星”到漫步太空

1、“两弹一星”

(2)成就

第一颗原子弹

爆炸成功

1967年

第一颗氢弹

爆炸成功

第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射

1964年10月16日

1970年

第一次成功进行了发射导弹核武器的试验

1966年

成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家

一、从“两弹一星”到漫步太空

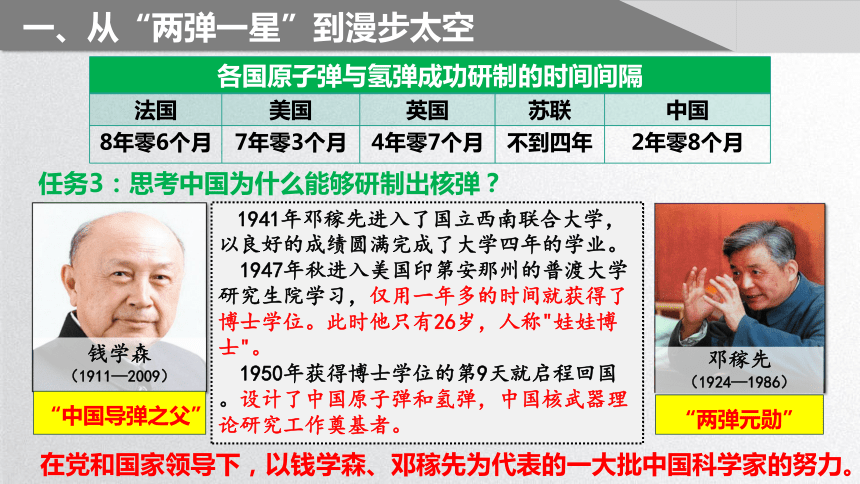

任务3:思考中国为什么能够研制出核弹?

各国原子弹与氢弹成功研制的时间间隔 法国 美国 英国 苏联 中国

8年零6个月 7年零3个月 4年零7个月 不到四年 2年零8个月

邓稼先

(1924—1986)

“两弹元勋”

钱学森

(1911—2009)

“中国导弹之父”

中国航天之父,“火箭之王”,由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。

曾任美国麻省理工学院和加州理工学院教授。1950年钱学森回国受阻,并受美国方面监禁。1955年在中国多方面的努力下回到中国。

1941年邓稼先进入了国立西南联合大学,以良好的成绩圆满完成了大学四年的学业。

1947年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院学习,仅用一年多的时间就获得了博士学位。此时他只有26岁,人称"娃娃博士"。

1950年获得博士学位的第9天就启程回国。设计了中国原子弹和氢弹,中国核武器理论研究工作奠基者。

在党和国家领导下,以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家的努力。

一、从“两弹一星”到漫步太空

从邓稼先、钱学森等科学家的身上,我们能学习到哪些精神?

邓稼先

(1924—1986)

“两弹元勋”

钱学森

(1911—2009)

“中国导弹之父”

“两弹一星”

精神

热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀

一、从“两弹一星”到漫步太空

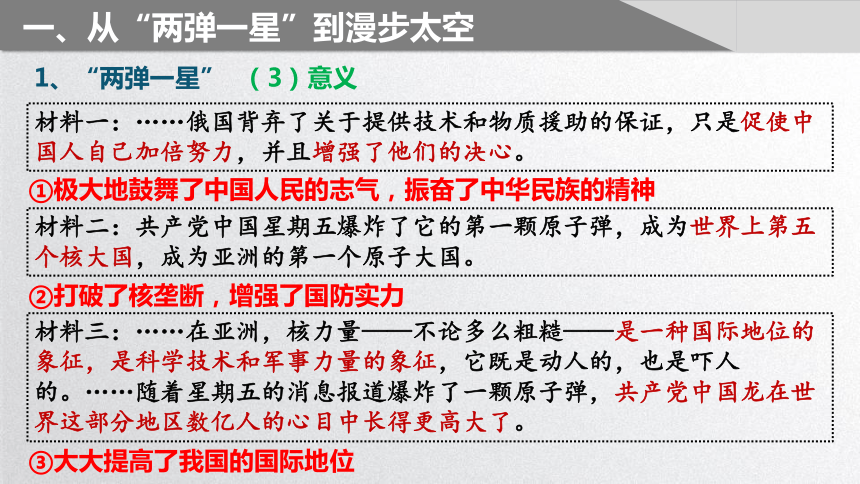

(3)意义

1、“两弹一星”

材料一:……俄国背弃了关于提供技术和物质援助的保证,只是促使中国人自己加倍努力,并且增强了他们的决心。

材料二:共产党中国星期五爆炸了它的第一颗原子弹,成为世界上第五个核大国,成为亚洲的第一个原子大国。

材料三:……在亚洲,核力量——不论多么粗糙——是一种国际地位的象征,是科学技术和军事力量的象征,它既是动人的,也是吓人的。……随着星期五的消息报道爆炸了一颗原子弹,共产党中国龙在世界这部分地区数亿人的心目中长得更高大了。

③大大提高了我国的国际地位

①极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神

②打破了核垄断,增强了国防实力

一、从“两弹一星”到漫步太空

“中国在任何时候,任何情况下,都不会首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。”

——毛泽东

一、从“两弹一星”到漫步太空

国家发展科学计划

1986年,根据王淦昌、王大珩允等科学家学家建议,我国制定了国家高技术研究发展计划,即“863计划”,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、新材料等领域为高技术研究的重点,促进高技术研究的发展。

1997年,我国制定了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究,推动基础科学研究的发展。

国家还制定了重点科技攻关计划、火炬计划、星火计划等多多项科技发展计划。

一、从“两弹一星”到漫步太空

1992年9月21日,中国政府决定实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略。第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

思考:中国载人航天工程为何起步于20世纪90年代?

原因:改革开放后,中国综合国力空前提高,为载人航天工程奠定坚实基础。

一、从“两弹一星”到漫步太空

2、航天事业的发展

①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。

神舟一号飞船于1999年11月20日6时30分在酒泉卫星发射中心由新型长征运载火箭发射升空。作为中国航天史上的又一里程碑,神舟一号试验飞船的成功发射与回收,标志着我国载人航天技术获得了新的重大突破。

2、航天事业的发展

一、从“两弹一星”到漫步太空

②2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神州五号发射升空

(2003年)

中国第一位航天员

——杨利伟

神州五号返回地面

(2003年)

美、苏、中

2、航天事业的发展

一、从“两弹一星”到漫步太空

③ 2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

神州七号发射(动态图)

翟志刚

(翟志刚:中国太空漫步第一人)

2、航天事业的发展

一、从“两弹一星”到漫步太空

④ 2021年6月,神舟十二号载人飞船发射升空,与天和核心舱完成交会对接,中国人首次进入自己的空间站。

聂海胜、刘伯明、杨洪波

交会对接

1、杂交水稻

二、杂交水稻与青蒿素

(1)20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。

被誉为“杂交水稻之父”

第一个特等发明奖的获得者

首届最高科学技术奖

1、杂交水稻

二、杂交水稻与青蒿素

袁隆平对外普及杂交水稻

10500

12000

13500

15000

20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食问题的战略措施。

中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。

②对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

①为解决我国这样一个人口大国吃饭问题和保障我国粮食安全作出巨大贡献;

(2)意义

世界卫生组织将疟疾、艾滋病和癌症列为人类三大死亡疾病之一

2、青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

2、青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

(1)发现:我国药学家屠呦呦在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

青蒿素的研究

20世纪60年代,疟疾肆虐,特效药失灵

1964、1967年,我国先后组建全军和全国的疟疾防治药物研究工作领导小组,组织研发新药(代号“523”)

1969年1月,屠呦呦加入课题组,开启青蒿素研究之路……广泛收集、整理历代医籍,查阅群众献方,请教老中医专家。

1971年9月,屠呦呦重新制定用冷浸和乙醚为溶剂的青蒿提取方法(改变提取工艺,突破性关键)

1971年10月,证实药物研究序号为第191号的青蒿乙醚中性提取物对小鼠疟疾的抑制率可达100%(青蒿抗疟筛选突破)

1972年11月,屠呦呦团队从青蒿抗疟有效部位中分离得到有效单体“青蒿素”(11月8日,青蒿素诞生日)

2004年,获“抗疟新药复方双氢青蒿素”发明专利

①青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

②对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

2、青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

据WHO《世界疟疾报告2015》估算,从2000年到2015年,ACT(注:以青蒿素为基础的复合疗法)等措施使全球620万疟疾患者免于死亡,其中包括5岁以下的儿童590万。

(2)意义:

3、新时代

二、杂交水稻与青蒿素

“C919大飞机”

“蛟龙”

“天眼”

‘天宫’

“墨子”

“悟空”

进入新时代,我国加快推进科技自立自强,加大研发投入,基础研究和原始创新不断加强,一些关键核心技术实现突破。我国进入创新型国家行列。

三、文化事业的发展

现在春天来了嘛,一百种花都让他开放,不要让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,二千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。在《中华人民共和国宪法》(允许)范围之内,各种学术思想,正确的,错误的,让他们去说,不去干涉他们。李森科、非李森科,我们搞不清,有那么多的学说,那么多的自然科学,就是社会科学,这一派,那一派,让他们去说,在刊物上、报纸上可以说各种意见。

——1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议第七次会议上正式提出实行“双百”方针

艺术问题

“百花齐放”

学术问题

“百家争鸣”

1、“双百”方针的提出:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

三、文化事业的发展

2、成果:

话剧《茶馆》

长篇小说《红岩》

小说《青春之歌》

大型音乐舞蹈史诗《东方红》

“双百”方针提出后,文学领域出现了繁荣景象。许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

电影《英雄儿女》

电影《林则徐》

三、文化事业的发展

3、改革开放后的成果:

长篇小说

《平凡的世界》

报告文学

《哥德巴赫猜想》

电影

《大决战》

大型舞剧

《丝路花雨》

中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富。各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出,反映了改革开放的时代风貌。

三、文化事业的发展

3、改革开放后的成果:

2012年,中国作家莫言获诺贝尔文学奖。随着改革开放的进一步发展,中国文化的世界影响越来越大。

荣誉

“用魔幻现实主义的写作手法,将民间故事、历史事件与当代背景融为一体。”

代表作品

获奖理由

《红高粱家族》《檀香刑》《蛙》《丰乳肥臀》《生死疲劳》等

“我必须承认,如果没有30多年来中国社会的巨大发展与进步,如果没有改革开放,也不会有我这样一个作家。”

获奖演讲

三、文化事业的发展

4、新时代文化自信:

进入新时代,我国大力弘扬社会主义核心价值观,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,文化事业日益繁荣,青年一代更加积极向上,全国各族人民文化自信明显增强,精神面貌更加奋发昂扬。

材料:站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

结合所学知识,谈一谈你对文化自信的理解和认识。

扩展提升

任务4:合作探究新中国成立后我国科学技术发展的原因,并运用所学知识论证:科技推动人类社会的发展。(要求:史论结合,论从史出 )

③社会主义制度的优势

①正确的方针政策

②科技工作者的努力

中国创新指数 2005年 2010年 2015年 2019年 2020年

三、创新产出指数 100 137.2 208.1 294.7 319.8

2.每万名R&D人员专利授权数指数 100 230.6 337.9 429.3 534.9

5.每万名科技活动人员技术市场成交额指数 100 155.3 287.7 489.1 582.3

四、创新成效指数 100 126.8 148.5 168.3 174.7

2.高新技术产品出口额占货物出口额的比重指数 100 109.0 100.6 102.1 104.6

5.科技进步贡献率指数 100 117.8 128.0 137.7 138.9

材料:[节选]中国创新指数情况

科学技术是第一生产力

扩展提升

课堂小结

科技文化成就

1964原子弹

1966导弹

1967氢弹

1970人造地球卫星

科技

文化

两弹一星

1999“神一”(无人)

2003“神五”(载人)

2008“神七”(出舱)

2021“神十二”(首进空间站)

袁隆平:籼型杂交水稻(杂交水稻之父)

屠呦呦:抵抗疟疾青蒿素

农业医学

载人航天

“双百”方针

莫言:诺贝尔文学奖

科学技术是第一生产力

振奋民族精神

打破核垄断

增强国防实力

提高国际地位

文化自信

世界上第三个掌握载人航天技术国家

课堂检测

1.下列高科技成就诞生的顺序( )

①“东方红1号”卫星顺利升空;②我国第一颗氢弹爆炸成功;

③我国第一颗原子弹爆炸成功; ④我国“神州”七号实现了太空漫步;

A.②③①④ B.②①③④ C.③②①④ D.③②④①

2.美国学者帕尔伯格曾高度评价我国一位科学家:“他使饥饿的威胁在退却,正引导我们走向一个营养充足的世界。”这位科学家的重大贡献是

( )

A.发明杂交水稻 B.研制原子弹 C.研制导弹 D.研制人造卫星

3.2011年9月屠呦呦等人研究的成果获拉斯克临床医学奖。获奖理由是——它用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命”。它是指( )

A.青霉素 B.抗生素 C.青蒿素 D.茼蒿素

C

A

C

第六单元 科技文化和社会生活

第18课 科技文化成就

学习目标

1、了解“两弹一星”与载人航天事业的伟大成就;

2、知道杂交水稻技术及青蒿素的发现对中国乃至世界的贡献;

3、了解“双百”方针,知道我国文化事业的发展成就;

4、认识钱学森、邓稼先、袁隆平、屠呦呦等优秀科学家对我国科学技术的发展作出的贡献。

课标:了解“两弹一星”和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用。

一、从“两弹一星”到漫步太空

1、“两弹一星”

(1)什么叫“两弹一星”?

核弹(原子弹和氢弹)、

导弹

两弹——

一星——

人造地球卫星

核武器是指利用能自持进行核裂变聚变反应释放的能量,产生爆炸作用,具有大规模杀伤破坏效应的武器的总称。核武器主要包括裂变武器(原子弹)和聚变武器(氢弹)。

一、从“两弹一星”到漫步太空

任务1:结合材料,思考我国为什么要下决心发展“两弹一星”?

材料1:我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东:《论十大关系》

材料2:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平:《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

材料3:这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民来说是一个极大的鼓舞。

保卫国家安全,增强国防防御实力

提高综合国力及国际地位

打破帝国主义的核垄断、核讹诈,维护世界和平

任务2:想一想,在研制“两弹一星”的过程中可能会遇到什么困难?

一、从“两弹一星”到漫步太空

金银滩草原模拟场景

邓稼先领导研制第一颗原子弹用的手摇计算机

由于中苏关系恶化,1960年苏联撕毁了与我国签订的国防新技术协定,撤走全部在华专家,将重要图纸资料全部带走,并停止提供原来订购的配套设备,给中国经济带来巨大损失。——陈广胜,王翠主编《中国历史》

“我们看着做到半截,即将完成的导弹,当时的心情可想而知。但这个事情也刺激、教育了我们:搞‘两弹一星’,必须独立自主、自力更生。你不是把图纸资料等都拿走了吗?好,我们自己想办法搞。中国人,你是压不倒的!”

——张蕾《孙家栋:国家需要,我就去做》

环境艰苦

设备落后

缺技术、缺指导、缺设备

一、从“两弹一星”到漫步太空

1、“两弹一星”

(2)成就

第一颗原子弹

爆炸成功

1967年

第一颗氢弹

爆炸成功

第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射

1964年10月16日

1970年

第一次成功进行了发射导弹核武器的试验

1966年

成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家

一、从“两弹一星”到漫步太空

任务3:思考中国为什么能够研制出核弹?

各国原子弹与氢弹成功研制的时间间隔 法国 美国 英国 苏联 中国

8年零6个月 7年零3个月 4年零7个月 不到四年 2年零8个月

邓稼先

(1924—1986)

“两弹元勋”

钱学森

(1911—2009)

“中国导弹之父”

中国航天之父,“火箭之王”,由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。

曾任美国麻省理工学院和加州理工学院教授。1950年钱学森回国受阻,并受美国方面监禁。1955年在中国多方面的努力下回到中国。

1941年邓稼先进入了国立西南联合大学,以良好的成绩圆满完成了大学四年的学业。

1947年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院学习,仅用一年多的时间就获得了博士学位。此时他只有26岁,人称"娃娃博士"。

1950年获得博士学位的第9天就启程回国。设计了中国原子弹和氢弹,中国核武器理论研究工作奠基者。

在党和国家领导下,以钱学森、邓稼先为代表的一大批中国科学家的努力。

一、从“两弹一星”到漫步太空

从邓稼先、钱学森等科学家的身上,我们能学习到哪些精神?

邓稼先

(1924—1986)

“两弹元勋”

钱学森

(1911—2009)

“中国导弹之父”

“两弹一星”

精神

热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀

一、从“两弹一星”到漫步太空

(3)意义

1、“两弹一星”

材料一:……俄国背弃了关于提供技术和物质援助的保证,只是促使中国人自己加倍努力,并且增强了他们的决心。

材料二:共产党中国星期五爆炸了它的第一颗原子弹,成为世界上第五个核大国,成为亚洲的第一个原子大国。

材料三:……在亚洲,核力量——不论多么粗糙——是一种国际地位的象征,是科学技术和军事力量的象征,它既是动人的,也是吓人的。……随着星期五的消息报道爆炸了一颗原子弹,共产党中国龙在世界这部分地区数亿人的心目中长得更高大了。

③大大提高了我国的国际地位

①极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神

②打破了核垄断,增强了国防实力

一、从“两弹一星”到漫步太空

“中国在任何时候,任何情况下,都不会首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。”

——毛泽东

一、从“两弹一星”到漫步太空

国家发展科学计划

1986年,根据王淦昌、王大珩允等科学家学家建议,我国制定了国家高技术研究发展计划,即“863计划”,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、新材料等领域为高技术研究的重点,促进高技术研究的发展。

1997年,我国制定了国家重点基础研究发展计划,即“973计划”,围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉与重要科学前沿等领域展开研究,推动基础科学研究的发展。

国家还制定了重点科技攻关计划、火炬计划、星火计划等多多项科技发展计划。

一、从“两弹一星”到漫步太空

1992年9月21日,中国政府决定实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略。第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

思考:中国载人航天工程为何起步于20世纪90年代?

原因:改革开放后,中国综合国力空前提高,为载人航天工程奠定坚实基础。

一、从“两弹一星”到漫步太空

2、航天事业的发展

①1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。

神舟一号飞船于1999年11月20日6时30分在酒泉卫星发射中心由新型长征运载火箭发射升空。作为中国航天史上的又一里程碑,神舟一号试验飞船的成功发射与回收,标志着我国载人航天技术获得了新的重大突破。

2、航天事业的发展

一、从“两弹一星”到漫步太空

②2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神州五号发射升空

(2003年)

中国第一位航天员

——杨利伟

神州五号返回地面

(2003年)

美、苏、中

2、航天事业的发展

一、从“两弹一星”到漫步太空

③ 2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

神州七号发射(动态图)

翟志刚

(翟志刚:中国太空漫步第一人)

2、航天事业的发展

一、从“两弹一星”到漫步太空

④ 2021年6月,神舟十二号载人飞船发射升空,与天和核心舱完成交会对接,中国人首次进入自己的空间站。

聂海胜、刘伯明、杨洪波

交会对接

1、杂交水稻

二、杂交水稻与青蒿素

(1)20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。

被誉为“杂交水稻之父”

第一个特等发明奖的获得者

首届最高科学技术奖

1、杂交水稻

二、杂交水稻与青蒿素

袁隆平对外普及杂交水稻

10500

12000

13500

15000

20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食问题的战略措施。

中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。

②对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

①为解决我国这样一个人口大国吃饭问题和保障我国粮食安全作出巨大贡献;

(2)意义

世界卫生组织将疟疾、艾滋病和癌症列为人类三大死亡疾病之一

2、青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

2、青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

(1)发现:我国药学家屠呦呦在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

青蒿素的研究

20世纪60年代,疟疾肆虐,特效药失灵

1964、1967年,我国先后组建全军和全国的疟疾防治药物研究工作领导小组,组织研发新药(代号“523”)

1969年1月,屠呦呦加入课题组,开启青蒿素研究之路……广泛收集、整理历代医籍,查阅群众献方,请教老中医专家。

1971年9月,屠呦呦重新制定用冷浸和乙醚为溶剂的青蒿提取方法(改变提取工艺,突破性关键)

1971年10月,证实药物研究序号为第191号的青蒿乙醚中性提取物对小鼠疟疾的抑制率可达100%(青蒿抗疟筛选突破)

1972年11月,屠呦呦团队从青蒿抗疟有效部位中分离得到有效单体“青蒿素”(11月8日,青蒿素诞生日)

2004年,获“抗疟新药复方双氢青蒿素”发明专利

①青蒿素类药物对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

②对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

2、青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

据WHO《世界疟疾报告2015》估算,从2000年到2015年,ACT(注:以青蒿素为基础的复合疗法)等措施使全球620万疟疾患者免于死亡,其中包括5岁以下的儿童590万。

(2)意义:

3、新时代

二、杂交水稻与青蒿素

“C919大飞机”

“蛟龙”

“天眼”

‘天宫’

“墨子”

“悟空”

进入新时代,我国加快推进科技自立自强,加大研发投入,基础研究和原始创新不断加强,一些关键核心技术实现突破。我国进入创新型国家行列。

三、文化事业的发展

现在春天来了嘛,一百种花都让他开放,不要让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,二千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。在《中华人民共和国宪法》(允许)范围之内,各种学术思想,正确的,错误的,让他们去说,不去干涉他们。李森科、非李森科,我们搞不清,有那么多的学说,那么多的自然科学,就是社会科学,这一派,那一派,让他们去说,在刊物上、报纸上可以说各种意见。

——1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议第七次会议上正式提出实行“双百”方针

艺术问题

“百花齐放”

学术问题

“百家争鸣”

1、“双百”方针的提出:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

三、文化事业的发展

2、成果:

话剧《茶馆》

长篇小说《红岩》

小说《青春之歌》

大型音乐舞蹈史诗《东方红》

“双百”方针提出后,文学领域出现了繁荣景象。许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

电影《英雄儿女》

电影《林则徐》

三、文化事业的发展

3、改革开放后的成果:

长篇小说

《平凡的世界》

报告文学

《哥德巴赫猜想》

电影

《大决战》

大型舞剧

《丝路花雨》

中共十一届三中全会后,文化事业进一步发展,成果丰富。各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出,反映了改革开放的时代风貌。

三、文化事业的发展

3、改革开放后的成果:

2012年,中国作家莫言获诺贝尔文学奖。随着改革开放的进一步发展,中国文化的世界影响越来越大。

荣誉

“用魔幻现实主义的写作手法,将民间故事、历史事件与当代背景融为一体。”

代表作品

获奖理由

《红高粱家族》《檀香刑》《蛙》《丰乳肥臀》《生死疲劳》等

“我必须承认,如果没有30多年来中国社会的巨大发展与进步,如果没有改革开放,也不会有我这样一个作家。”

获奖演讲

三、文化事业的发展

4、新时代文化自信:

进入新时代,我国大力弘扬社会主义核心价值观,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,文化事业日益繁荣,青年一代更加积极向上,全国各族人民文化自信明显增强,精神面貌更加奋发昂扬。

材料:站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

结合所学知识,谈一谈你对文化自信的理解和认识。

扩展提升

任务4:合作探究新中国成立后我国科学技术发展的原因,并运用所学知识论证:科技推动人类社会的发展。(要求:史论结合,论从史出 )

③社会主义制度的优势

①正确的方针政策

②科技工作者的努力

中国创新指数 2005年 2010年 2015年 2019年 2020年

三、创新产出指数 100 137.2 208.1 294.7 319.8

2.每万名R&D人员专利授权数指数 100 230.6 337.9 429.3 534.9

5.每万名科技活动人员技术市场成交额指数 100 155.3 287.7 489.1 582.3

四、创新成效指数 100 126.8 148.5 168.3 174.7

2.高新技术产品出口额占货物出口额的比重指数 100 109.0 100.6 102.1 104.6

5.科技进步贡献率指数 100 117.8 128.0 137.7 138.9

材料:[节选]中国创新指数情况

科学技术是第一生产力

扩展提升

课堂小结

科技文化成就

1964原子弹

1966导弹

1967氢弹

1970人造地球卫星

科技

文化

两弹一星

1999“神一”(无人)

2003“神五”(载人)

2008“神七”(出舱)

2021“神十二”(首进空间站)

袁隆平:籼型杂交水稻(杂交水稻之父)

屠呦呦:抵抗疟疾青蒿素

农业医学

载人航天

“双百”方针

莫言:诺贝尔文学奖

科学技术是第一生产力

振奋民族精神

打破核垄断

增强国防实力

提高国际地位

文化自信

世界上第三个掌握载人航天技术国家

课堂检测

1.下列高科技成就诞生的顺序( )

①“东方红1号”卫星顺利升空;②我国第一颗氢弹爆炸成功;

③我国第一颗原子弹爆炸成功; ④我国“神州”七号实现了太空漫步;

A.②③①④ B.②①③④ C.③②①④ D.③②④①

2.美国学者帕尔伯格曾高度评价我国一位科学家:“他使饥饿的威胁在退却,正引导我们走向一个营养充足的世界。”这位科学家的重大贡献是

( )

A.发明杂交水稻 B.研制原子弹 C.研制导弹 D.研制人造卫星

3.2011年9月屠呦呦等人研究的成果获拉斯克临床医学奖。获奖理由是——它用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命”。它是指( )

A.青霉素 B.抗生素 C.青蒿素 D.茼蒿素

C

A

C

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化