第19课 清朝前期社会经济的发展 课件

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-15 18:28:01 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

1.了解清朝农业生产的恢复和发展的史实;掌握清朝手工业和商业的发展的基本史实;理解清朝人口的增长的原因和表现。

2.通过设疑讨论、分组合作等形式,引导学生进行探究性学习。通过查阅资料等活动,培养学生运用辩证的方法评价历史现象的能力。

3.通过对明清时期农业、手工业和商业发展的分析,培养学生归纳、概括相关知识点的能力;通过探索明清时期农业和手工业发展、商品经济活跃与人口增长的关系,培养学生辩证的看待问题的能力。

本课重点

学习目标

壹

农业生产的恢复和发展

一、农业生产的恢复和发展

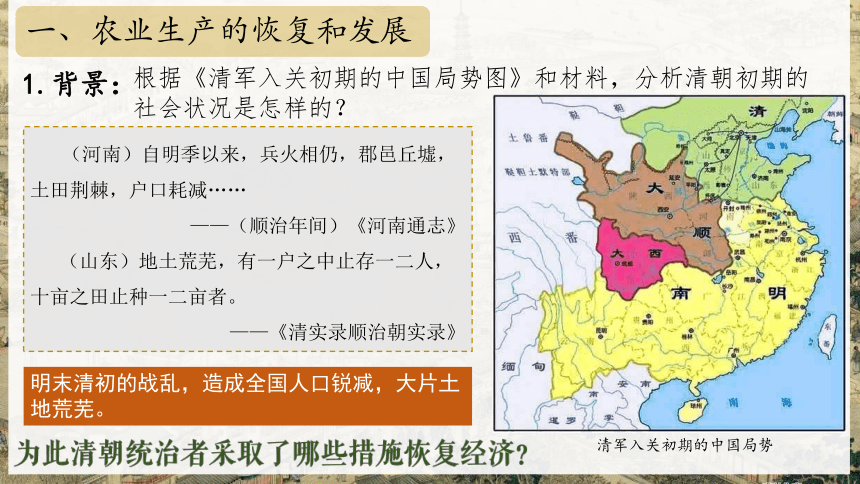

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减……

——(顺治年间)《河南通志》

(山东)地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。

——《清实录顺治朝实录》

明末清初的战乱,造成全国人口锐减,大片土地荒芜。

清军入关初期的中国局势

根据《清军入关初期的中国局势图》和材料,分析清朝初期的社会状况是怎样的?

1.背景:

一、农业生产的恢复和发展

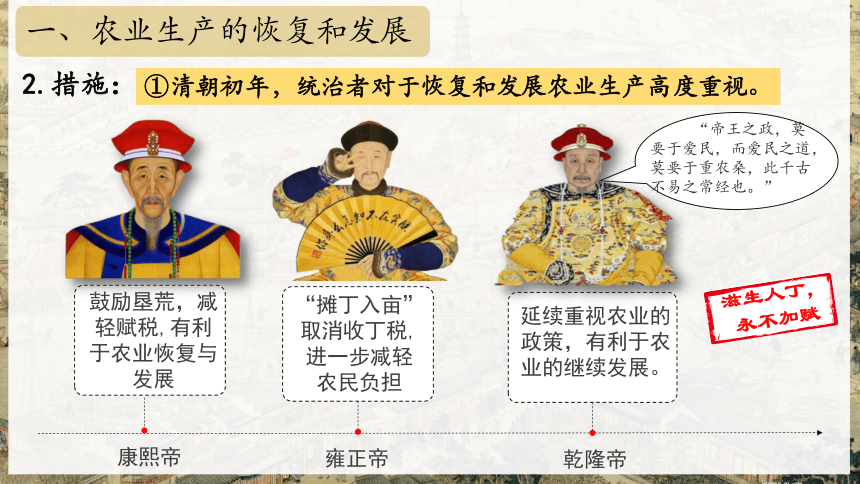

2.措施:

①清朝初年,统治者对于恢复和发展农业生产高度重视。

鼓励垦荒,减轻赋税,有利于农业恢复与发展

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

“摊丁入亩”

取消收丁税,

进一步减轻

农民负担

延续重视农业的政策,有利于农业的继续发展。

“帝王之政,莫要于爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。”

滋生人丁,

永不加赋

一、农业生产的恢复和发展

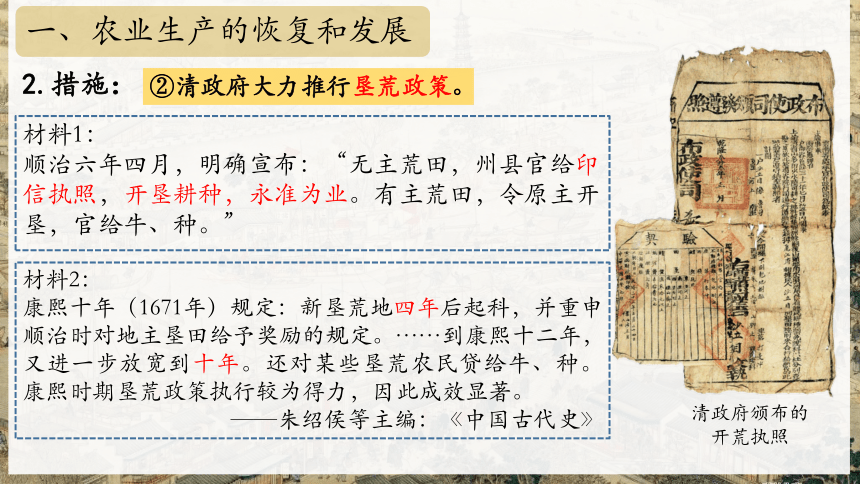

2.措施:

②清政府大力推行垦荒政策。

材料2:

康熙十年(1671年)规定:新垦荒地四年后起科,并重申顺治时对地主垦田给予奖励的规定。……到康熙十二年,又进一步放宽到十年。还对某些垦荒农民贷给牛、种。康熙时期垦荒政策执行较为得力,因此成效显著。

——朱绍侯等主编:《中国古代史》

清政府颁布的

开荒执照

材料1:

顺治六年四月,明确宣布:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业。有主荒田,令原主开垦,官给牛、种。”

一、农业生产的恢复和发展

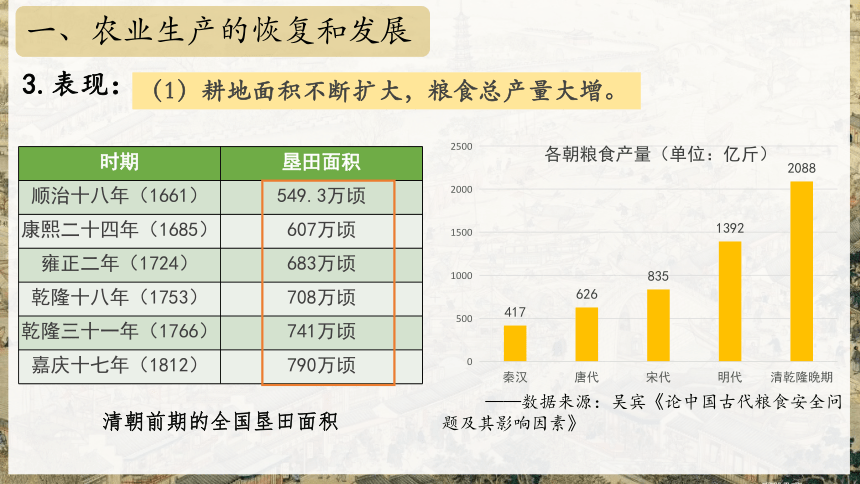

3.表现:

(1)耕地面积不断扩大,粮食总产量大增。

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

清朝前期的全国垦田面积

——数据来源:吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

一、农业生产的恢复和发展

3.表现:

(2)大力兴修水利:治理黄河、淮河等大河和大运河 ;修建了许多堤坝、渠堰、海塘。

朕自听政以来,以三藩及河务、漕运为三大事,夙夜廑念,曾书而悬之宫中柱上。

康熙皇帝

材料: “水利一兴,田苗不忧旱涝,岁必有秋,其利无穷”,于是康熙十六年命靳辅为河道总督,督修黄、淮和运河。

---- 白寿彝《中国通史》

水利工程专家“靳辅”及其《治河方略》

地有了,水管够了,我们种些什么呢?

一、农业生产的恢复和发展

3.表现:

(3)粮食产量大幅度提高。改进种植技术,改良新品种,推广高产作物。

材料二:如高产作物番薯的种植,也由福建等沿海地区很快推广到河南、山东、直隶、山西、贵州等省。在浙江部分地区,番薯已占民食之半。

——朱绍侯等主编:《中国古代史》

材料一:当时在南方很多地区种植双季稻,在河北有大批旱地改为水田种水稻,粮食产量有了很大的提高。

“苏湖熟,天下足”

“湖广熟,天下足”

一、农业生产的恢复和发展

3.表现:

(4)经济作物品种增加,种植面积扩大。

(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。

——摘自白寿彝《中国通史》

药材

茶叶

棉花

甘蔗

一、农业生产的恢复和发展

4.影响:

有利于社会的稳定和繁荣;推动了手工业和城镇商品经济的发展。

贰

手工业和商业发展

二、手工业和商业的发展

1.手工业发展的表现:

(1)手工业各行业都有很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

清·珐琅彩

制作珐琅彩所需要的白瓷胎由景德镇御窑厂提供,运送到北京宫廷后,在皇帝授意下,于内务府造办处珐琅作由宫廷画家精心彩绘,宫廷写字人题写诗句、署款,最后入炭炉经600℃左右焙烧而成。

粉彩九桃纹过枝盘

(清雍正年间)

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平。

清紫色云龙杂宝纹妆花绸单蟒袍

(江宁织造博物馆藏)

2013年乾隆死后使用

的“缂丝陀罗尼经被”

被拍出1.3亿天价

云锦是丝绸中最高贵的一种,有“寸锦寸金”之说。云锦是明清皇帝御用物品。明清皇帝在江宁(南京)设置织造府。

苏州的丝,杭州的绸,南京云锦苏杭愁

二、手工业和商业的发展

1.手工业发展的表现:

(2)出现了比较成熟的手工业工场。

手工作坊

手工业工场

家庭生产,规模较小

手工作坊:封建社会城市中的手工业生产的基本单位。手工作坊主拥有私有的生产资料,分散经营,以本人的手工劳动为主要的生活来源,一般不雇佣工人,只有做辅助性工作的帮工和学徒。

二、手工业和商业的发展

1.手工业发展的表现:

(2)出现了比较成熟的手工业工场。

清代纺织图

(1)根据图片说出图中纺织生产的流程。

(2)这种手工生产有何特点?

规模大、分工合作、

雇佣关系。

资本主义萌芽出现

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

盛泽镇属于江苏省苏州市吴江区,地处长江三角洲和太湖地区的中心地带。

舟辑塞港,街道肩摩

河港交叉,水道纵横如网。

(1)形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

繁荣的

商业网

全国性市场

区域性市场

农村集市

城镇市场

(2)一些农村地区发展为工商业市镇。

人烟数十里,贾户数千家

汉口镇,武

汉三镇之一,

地处两江之

滨,居四大

名镇之首。

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(3)北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣 。

《盛世滋生图》局部

乾隆时期的苏州已拥有“十万烟火”财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金” 。

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(4)在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

“皇家看故宫,

民宅看乔家”

徽商

“贾而好儒”,

富甲一方。

山西商人在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

晋商代表

乔致庸

徽商代表

胡雪岩

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(4)在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

“皇家看故宫,民宅看乔家”。山西祁县的乔家大院始建于清乾隆、嘉庆年间,共有6个大院,20个小院,313间房屋,具有很高的建筑美学和居住民俗研究价值,全方位展现了晋商文化和晋商的富有。

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(4)在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

江南徽州府商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。

徽商最大的特点:“贾而好儒,富甲一方”。

胡雪岩: 著名的徽商,经营中药、丝茶生意,操纵江南商业,资产最高达2000万两以上。 后又入朝为官,所以历史上称“红顶商人”

叁

人口的增长

三、人口的增长

3亿

全国人口

明朝鼎盛时期

康熙时期

1.5亿

全国人口

1亿

全国人口

乾隆末期

清朝前期人口增长情况示意图

根据材料分析清朝人口数量发生了什么变化?发生这种变化的原因是什么。

变化:人口的数量有了很大增长。

原因:

(1)清朝前期社会相对稳定,经济得到恢复与发展;

(2)政府税收政策的改革;

(3)高产作物的引进与推广

康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿, 占当时世界总人口的1/3。

三、人口的增长

材料二: 1741年,统计全国人口为1.4亿有余,到1840年已达到4.1亿。人口急剧增长使得资源危机日益显露,加上政治腐败和贫富矛盾的积累,乱象逐渐萌生。 ——《中外历史纲要》上册

思考:人口过快增长会带来什么问题?

材料一: 乾隆末(18世纪末),平均每人只有3亩耕地;到了道光时(19世纪前期),人口继续增加,耕地却没有增加,人均耕地只有2.25亩。

——教师教学用书

社会问题:人地矛盾突出,造成社会压力,影响经济的持续发展

生态问题:水土流失严重,地力下降

课堂小结

清朝初年的社会经济状况

清政府出台政策鼓励农业发展

农业

发展表现

手工业

发展表现

商业

发展表现

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和

商业的发展

表现

带来的问题

人口的增长

耕地面积扩大,粮食产量大增

大力兴修水利,治理黄河、淮河

改进种植技术,改良新品种

经济作物品种增加,种植面积扩大

传统手工业有了很大发展

出现了比较成熟的手工业工场

形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

形成了一些在全国进行商业活动的

商帮,如:晋商、徽商。

人均耕地减少,人地矛盾突出

水土流失严重,生态破坏

造成社会压力,影响经济持续发展

1.宋代城市商业繁荣,在“通晓不绝”的夜市和“终日居此,不觉抵暮”的瓦子(文娱场所)里,随处可见流连忘返的市民身影。这一生活景象最能表明 ( )

A.商业活动不受时间限制 B.市已遍布城内各处

C.文娱场所多由官府经营 D.坊与市已没有区别

2.某历史兴趣小组打算编排一场两宋时期南方经济发展的课本剧。

你认为下列情景中与史实不符的是( )

A.粮店出售占城稻 B.城市“买卖昼夜不绝”

C.买东西不再使用铜钱 D.景德镇瓷器在市面上畅销

A

C

随堂训练

3.(四川内江中考题)下列现象不能够反映明清时期商品经济发展的是( )

A.外来农作物玉米、甘薯等的引进 B.北京和南京是全国性的商贸城市

C.苏州成为丝织业中心 D.景德镇是全国的制瓷业中心

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

4.人口的快速增长,带来许多问题,包括( )

①人口密度过大 ②人地矛盾逐渐突出 ③生态破坏,水土流失,地力下降

④不利经济的持续发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

A

随堂训练

D

七下第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

1.了解清朝农业生产的恢复和发展的史实;掌握清朝手工业和商业的发展的基本史实;理解清朝人口的增长的原因和表现。

2.通过设疑讨论、分组合作等形式,引导学生进行探究性学习。通过查阅资料等活动,培养学生运用辩证的方法评价历史现象的能力。

3.通过对明清时期农业、手工业和商业发展的分析,培养学生归纳、概括相关知识点的能力;通过探索明清时期农业和手工业发展、商品经济活跃与人口增长的关系,培养学生辩证的看待问题的能力。

本课重点

学习目标

壹

农业生产的恢复和发展

一、农业生产的恢复和发展

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减……

——(顺治年间)《河南通志》

(山东)地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。

——《清实录顺治朝实录》

明末清初的战乱,造成全国人口锐减,大片土地荒芜。

清军入关初期的中国局势

根据《清军入关初期的中国局势图》和材料,分析清朝初期的社会状况是怎样的?

1.背景:

一、农业生产的恢复和发展

2.措施:

①清朝初年,统治者对于恢复和发展农业生产高度重视。

鼓励垦荒,减轻赋税,有利于农业恢复与发展

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

“摊丁入亩”

取消收丁税,

进一步减轻

农民负担

延续重视农业的政策,有利于农业的继续发展。

“帝王之政,莫要于爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。”

滋生人丁,

永不加赋

一、农业生产的恢复和发展

2.措施:

②清政府大力推行垦荒政策。

材料2:

康熙十年(1671年)规定:新垦荒地四年后起科,并重申顺治时对地主垦田给予奖励的规定。……到康熙十二年,又进一步放宽到十年。还对某些垦荒农民贷给牛、种。康熙时期垦荒政策执行较为得力,因此成效显著。

——朱绍侯等主编:《中国古代史》

清政府颁布的

开荒执照

材料1:

顺治六年四月,明确宣布:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业。有主荒田,令原主开垦,官给牛、种。”

一、农业生产的恢复和发展

3.表现:

(1)耕地面积不断扩大,粮食总产量大增。

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

清朝前期的全国垦田面积

——数据来源:吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

一、农业生产的恢复和发展

3.表现:

(2)大力兴修水利:治理黄河、淮河等大河和大运河 ;修建了许多堤坝、渠堰、海塘。

朕自听政以来,以三藩及河务、漕运为三大事,夙夜廑念,曾书而悬之宫中柱上。

康熙皇帝

材料: “水利一兴,田苗不忧旱涝,岁必有秋,其利无穷”,于是康熙十六年命靳辅为河道总督,督修黄、淮和运河。

---- 白寿彝《中国通史》

水利工程专家“靳辅”及其《治河方略》

地有了,水管够了,我们种些什么呢?

一、农业生产的恢复和发展

3.表现:

(3)粮食产量大幅度提高。改进种植技术,改良新品种,推广高产作物。

材料二:如高产作物番薯的种植,也由福建等沿海地区很快推广到河南、山东、直隶、山西、贵州等省。在浙江部分地区,番薯已占民食之半。

——朱绍侯等主编:《中国古代史》

材料一:当时在南方很多地区种植双季稻,在河北有大批旱地改为水田种水稻,粮食产量有了很大的提高。

“苏湖熟,天下足”

“湖广熟,天下足”

一、农业生产的恢复和发展

3.表现:

(4)经济作物品种增加,种植面积扩大。

(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。

——摘自白寿彝《中国通史》

药材

茶叶

棉花

甘蔗

一、农业生产的恢复和发展

4.影响:

有利于社会的稳定和繁荣;推动了手工业和城镇商品经济的发展。

贰

手工业和商业发展

二、手工业和商业的发展

1.手工业发展的表现:

(1)手工业各行业都有很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

清·珐琅彩

制作珐琅彩所需要的白瓷胎由景德镇御窑厂提供,运送到北京宫廷后,在皇帝授意下,于内务府造办处珐琅作由宫廷画家精心彩绘,宫廷写字人题写诗句、署款,最后入炭炉经600℃左右焙烧而成。

粉彩九桃纹过枝盘

(清雍正年间)

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平。

清紫色云龙杂宝纹妆花绸单蟒袍

(江宁织造博物馆藏)

2013年乾隆死后使用

的“缂丝陀罗尼经被”

被拍出1.3亿天价

云锦是丝绸中最高贵的一种,有“寸锦寸金”之说。云锦是明清皇帝御用物品。明清皇帝在江宁(南京)设置织造府。

苏州的丝,杭州的绸,南京云锦苏杭愁

二、手工业和商业的发展

1.手工业发展的表现:

(2)出现了比较成熟的手工业工场。

手工作坊

手工业工场

家庭生产,规模较小

手工作坊:封建社会城市中的手工业生产的基本单位。手工作坊主拥有私有的生产资料,分散经营,以本人的手工劳动为主要的生活来源,一般不雇佣工人,只有做辅助性工作的帮工和学徒。

二、手工业和商业的发展

1.手工业发展的表现:

(2)出现了比较成熟的手工业工场。

清代纺织图

(1)根据图片说出图中纺织生产的流程。

(2)这种手工生产有何特点?

规模大、分工合作、

雇佣关系。

资本主义萌芽出现

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

盛泽镇属于江苏省苏州市吴江区,地处长江三角洲和太湖地区的中心地带。

舟辑塞港,街道肩摩

河港交叉,水道纵横如网。

(1)形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

繁荣的

商业网

全国性市场

区域性市场

农村集市

城镇市场

(2)一些农村地区发展为工商业市镇。

人烟数十里,贾户数千家

汉口镇,武

汉三镇之一,

地处两江之

滨,居四大

名镇之首。

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(3)北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣 。

《盛世滋生图》局部

乾隆时期的苏州已拥有“十万烟火”财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金” 。

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(4)在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

“皇家看故宫,

民宅看乔家”

徽商

“贾而好儒”,

富甲一方。

山西商人在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

晋商代表

乔致庸

徽商代表

胡雪岩

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(4)在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

“皇家看故宫,民宅看乔家”。山西祁县的乔家大院始建于清乾隆、嘉庆年间,共有6个大院,20个小院,313间房屋,具有很高的建筑美学和居住民俗研究价值,全方位展现了晋商文化和晋商的富有。

二、手工业和商业的发展

2.商业发展的表现:

(4)在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

江南徽州府商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。

徽商最大的特点:“贾而好儒,富甲一方”。

胡雪岩: 著名的徽商,经营中药、丝茶生意,操纵江南商业,资产最高达2000万两以上。 后又入朝为官,所以历史上称“红顶商人”

叁

人口的增长

三、人口的增长

3亿

全国人口

明朝鼎盛时期

康熙时期

1.5亿

全国人口

1亿

全国人口

乾隆末期

清朝前期人口增长情况示意图

根据材料分析清朝人口数量发生了什么变化?发生这种变化的原因是什么。

变化:人口的数量有了很大增长。

原因:

(1)清朝前期社会相对稳定,经济得到恢复与发展;

(2)政府税收政策的改革;

(3)高产作物的引进与推广

康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿, 占当时世界总人口的1/3。

三、人口的增长

材料二: 1741年,统计全国人口为1.4亿有余,到1840年已达到4.1亿。人口急剧增长使得资源危机日益显露,加上政治腐败和贫富矛盾的积累,乱象逐渐萌生。 ——《中外历史纲要》上册

思考:人口过快增长会带来什么问题?

材料一: 乾隆末(18世纪末),平均每人只有3亩耕地;到了道光时(19世纪前期),人口继续增加,耕地却没有增加,人均耕地只有2.25亩。

——教师教学用书

社会问题:人地矛盾突出,造成社会压力,影响经济的持续发展

生态问题:水土流失严重,地力下降

课堂小结

清朝初年的社会经济状况

清政府出台政策鼓励农业发展

农业

发展表现

手工业

发展表现

商业

发展表现

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和

商业的发展

表现

带来的问题

人口的增长

耕地面积扩大,粮食产量大增

大力兴修水利,治理黄河、淮河

改进种植技术,改良新品种

经济作物品种增加,种植面积扩大

传统手工业有了很大发展

出现了比较成熟的手工业工场

形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

形成了一些在全国进行商业活动的

商帮,如:晋商、徽商。

人均耕地减少,人地矛盾突出

水土流失严重,生态破坏

造成社会压力,影响经济持续发展

1.宋代城市商业繁荣,在“通晓不绝”的夜市和“终日居此,不觉抵暮”的瓦子(文娱场所)里,随处可见流连忘返的市民身影。这一生活景象最能表明 ( )

A.商业活动不受时间限制 B.市已遍布城内各处

C.文娱场所多由官府经营 D.坊与市已没有区别

2.某历史兴趣小组打算编排一场两宋时期南方经济发展的课本剧。

你认为下列情景中与史实不符的是( )

A.粮店出售占城稻 B.城市“买卖昼夜不绝”

C.买东西不再使用铜钱 D.景德镇瓷器在市面上畅销

A

C

随堂训练

3.(四川内江中考题)下列现象不能够反映明清时期商品经济发展的是( )

A.外来农作物玉米、甘薯等的引进 B.北京和南京是全国性的商贸城市

C.苏州成为丝织业中心 D.景德镇是全国的制瓷业中心

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

4.人口的快速增长,带来许多问题,包括( )

①人口密度过大 ②人地矛盾逐渐突出 ③生态破坏,水土流失,地力下降

④不利经济的持续发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

A

随堂训练

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源