第4课中古时期的亚洲同步练习(含解析)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修下

文档属性

| 名称 | 第4课中古时期的亚洲同步练习(含解析)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修下 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-16 15:07:46 | ||

图片预览

文档简介

第4课中古时期的欧洲同亚洲同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.“一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们。”(《阿拉伯文学史》)这说明阿拉伯文学繁荣的主要原因是( )

A.经济发达 B.注重吸收东西方文明

C.国家重视 D.立足于以往文明的基础之上

2.阿拉伯帝国倭马亚王朝时期(661~750年),积极鼓励非阿拉伯各族人民改信伊斯兰教,并许诺改宗教信仰后可与阿拉伯穆斯林享受同等待遇,还规定凡官方文件、官场交谈、教育一律使用阿拉伯语言文字。这些措施旨在( )

A.扩大统治基础 B.传播伊斯兰教 C.维护帝国统治 D.推广阿拉伯语

3.《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来,成为研究阿拉伯帝国的珍贵资料。这反映了阿拉伯帝国( )

A.重视历史资料收集 B.地跨亚、非、欧三洲

C.继承融合世界文化 D.社会生活的丰富多彩

4.镰仓幕府将军在地方行政机关内设“守护”,在各地庄园内设“地头”,均由幕府的武士“御家人”担任,这些武士成为幕府在地方的代表,他们不仅为幕府征集“兵粮米”,而且承担着服兵役的义务。这一措施( )

A.表明“御家人”和将军之间注重契约关系 B.体现了中央集权体制逐渐完善

C.为封建军事贵族专政提供了有力的保障 D.促进了封建小农经济迅速发展

5.《天方夜谭》其中一个故事描述道:巴格达城的穷脚夫帮一个妙龄女郎在一个基督徒开办的商店里购买了一个金币的橄榄,又来到一家水果店,买了叙利亚苹果、土耳其榀桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品。这反映了该地( )

A.融合了东西方的文化遗产 B.沟通世界贸易中的重要作用

C.基督教文化特征比较明显 D.是东西方文化交流的桥梁

6.朝鲜王朝的考试除了每三年一次的“式年试”,还有各种不定期的“别试”。具有代表性的别试,国王还会亲临考场,例如以成均馆的儒生为考试对象的“谒圣试”等。材料说明( )

A.儒家思想对朝鲜王朝影响较大 B.朝鲜王朝完全效仿唐朝科举考试

C.规范的考试推动朝鲜社会发展 D.历代统治者都重视官员的选拔

7.孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出,6世纪末7世纪初,隋、唐帝国的先后建立既给日本提供了学习样板,也使大和朝廷倍感“国际压力”;而新罗灭“任那日本府”并交好大唐王朝,则进一步加深了日本的“民族危机感”。这预示着( )

A.隋唐的发展经验增加了日本紧迫感 B.国内外形势发展促使日本进行社会变革

C.新罗与唐朝友好关系对日本造成严重威胁 D.日本挽救统治危机以跻身东亚强国行列

8.中国瓷器输入东非以后,东非人也像中国人一样,用瓷器作食具,饮具和装饰品,并用作墓葬和清真寺的装饰材料,模仿中国瓷器烧制技术,烧制伊斯兰——斯瓦希里风格的陶瓷。“索马里有一种装潢美观的饮器至今一直叫新纳(sina)。”这表明( )

A.中国与东非文明互相影响和吸收

B.中国瓷器文化影响了东非人民生活

C.东非国家积极学习中国的制瓷技术

D.东非国家为瓷器生产的适宜地区

9.古代的印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.伊斯兰教的影响超过了佛教 B.突厥人占领印度,建立德里苏丹国家

C.婆罗门教演变而来的印度教实力弱 D.穆斯林已经占印度人口的大半

10.有学者说:“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的,不是在顿河、泰晤士河、莱茵河、第聂伯河一带预备的。麦蒙、易斯哈格、撒赖姆、花拉子模和其他阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的。”该学者意在( )

A.说明阿拉伯是人文精神的发源地 B.揭示阿拉伯文化对西方的影响

C.论证近代文艺复兴发生的必然性 D.否定欧洲在文艺复兴中的作用

11.中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭帝国和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国。日本和朝鲜都不同程度地受到中国的影响,并且都建立了中国式的中央集权制度。这说明,当时( )

①西欧封建制度成为世界的普遍现象 ②世界初步连成一个整体

③世界形成相对平衡的多元文明格局 ④历史发展呈现出多样性

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

12.《萨比天文历表》是阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,修正托勒密的一些错误理论,并根据新的观测资料和实践经验写成。这部著作传入欧洲后,被哥白尼多次引用,欧洲有很多天文学术语源自于阿拉伯语。据此可知,阿拉伯文化( )

A.成为欧洲文化的源头 B.反映了东西方的文化冲突

C.直接推动欧洲社会转型 D.促进世界文明交融和发展

13.受中国政治文明影响较深,曾模仿中国建立中央集权体制的政权是( )

A.阿拉伯帝国 B.印加帝国 C.拜占庭帝国 D.高丽王朝

14.公元7世纪,某国家整个朝野掀起了“中国化运动”,仿效唐朝的制度和文化,把蒙昧状态的民族,凭空向前推进了几个世纪。以下属于这个国家当时的社会现象的是( )

A.将军与武士结成主从关系 B.初步建立中央集权制

C.中朝军民抗击日本侵略 D.模仿中国汉字创喃字

15.(罗马帝国和阿拉伯帝国)两大帝国的扩张,无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。下列关于两大帝国共同点的论述不正确的有( )

①地方都实行特辖领地制,各长官相互监督和制约

②都编制了详细的人口调查表,修建完善道路系统

③都地跨欧亚非促进了东西方经济联系和文化交流

④都继承了波斯帝国的基本制度,并推广希腊文化

⑤都创造辉煌文化成就,为世界文化作出重要贡献

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料一 阿拉伯帝国境内进行商品交换的市场主要有城市市场、城镇集市和定期举行的交易会。8世纪至15世纪末,阿拉伯帝国境内存在着众多的繁华城市,如巴格达、巴士拉、开罗、亚历山大里亚、大马士革等。阿拉伯帝国国内市场上可供交换的商品是非常丰富的,农产品、手工业品应有尽有。此外,靛青等植物染料、药用植物、药用矿物、珠宝,甚至书籍也可以到市场上进行交换。阿拉伯帝国采用金、银两种货币,东部通行银币迪尔汗,西部使用金币第纳尔。随着货币的发展,到9世纪,一些金银兑换钱庄开始经营放款、汇兑业务,帝国商人还设计出了完善的支票和信用票。票持有者可以在帝国境内的任何城市兑换现金。帝国的银行业迅速充实发展起来。

——摘编自袁德忠《试论阿拉伯帝国的商业》

材料二 阿拉伯帝国横跨亚欧非三大洲,经也门沿红海东岸到地中海地区,这条古代东西方贸易的动脉,给阿拉伯帝国带来了巨额财富。哈里发政府为了增强实力,巩固政权,十分重视发展生产。工农业的发展,又为商品交换提供了有利的条件。阿拉伯商人精于海上贸易,他们远航到中国和印度等地,频繁的贸易给他们带来了巨额财富。伊斯兰教鼓励贸易活动,《古兰经》规定:每一个身体健康、有经济能力的穆斯林,一生中必须要到麦加“朝圣”一次。朝圣既是宗教活动,也是商业集会。阿拉伯帝国贸易的发展,促进了东西方的经济文化交流。中国的四大发明通过阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲社会的发展。

——摘编自张曦《中世纪阿拉伯国家经济繁荣的原因》

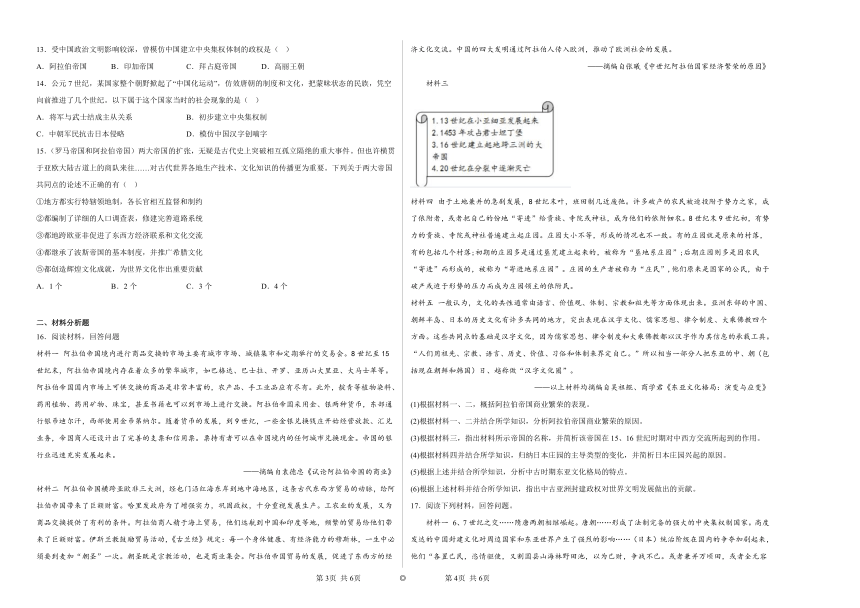

材料三

材料四 由于土地兼并的急剧发展,8世纪末叶,班田制几近废弛。许多破产的农民被迫投附于势力之家,成了依附者,或者把自己的份地“寄进”给贵族、寺院或神社,成为他们的依附佃农。8世纪末9世纪初,有势力的贵族、寺院或神社普遍建立起庄园。庄园大小不等,形成的情况也不一致。有的庄园就是原来的村落,有的包括几个村落;初期的庄园多是通过垦荒建立起来的,被称为“垦地系庄园”;后期庄园则多是因农民“寄进”而形成的,被称为“寄进地系庄园”。庄园的生产者被称为“庄民”,他们原来是国家的公民,由于破产或迫于形势的压力而成为庄园领主的依附民。

材料五 一般认为,文化的共性通常由语言、价值观、体制、宗教和祖先等方面体现出来。亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。“人们用祖先、宗教、语言、历史、价值、习俗和体制来界定自己。”所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做“汉字文化圈”。

——以上材料均摘编自吴祖鲲、商学君《东亚文化格局:演变与应变》

(1)根据材料一、二,概括阿拉伯帝国商业繁荣的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(3)根据材料三,指出材料所示帝国的名称,并简析该帝国在15、16世纪时期对中西方交流所起到的作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳日本庄园的主导类型的变化,并简析日本庄园兴起的原因。

(5)根据上述并结合所学知识,分析中古时期东亚文化格局的特点。

(6)根据上述材料并结合所学知识,指出中古亚洲封建政权对世界文明发展做出的贡献。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 6、7世纪之交……隋唐两朝相继崛起。唐朝……形成了法制完备的强大的中央集权制国家。高度发达的中国封建文化对周边国家和东亚世界产生了强烈的影响……(日本)统治阶级在国内的争夺加剧起来,他们“各置己民,恣情驱使,又割国县山海林野田池,以为己财,争战不已。或者兼并万顷田,或者全无容针之地”。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 646年(大化二年)元旦,天皇颁布诏书,开始国制改革,史称“大化改新”。改革诏书是新政权改革的基本纲领,主要内容有四个方面

(1)废除皇室和贵族的一切私有土地和部民,全国的土地和人民都直接归属天皇,成为公地和公民。

(2)实行“班田收授法”,国家班给农民口分田,六年一班,死后归还。另分给园地和宅地,可以世袭占有。另外,对贵族官僚授予封食,对功臣贵族另赐功田。

(3)改革租税制度,实行租庸调法。

(4)改革国家机构,建立中央集权制国家制度。中央政府设二官八省,分别掌握各项政务;地方行政设国、郡、里等单位,国司和郡司由中央任命,里长由地方土豪充任。

(1)根据材料一,概括大化改新的背景。

(2)根据材料二,概括大化改新的内容,并指出它们分别效仿了中国的哪些制度?

(3)结合以上材料,分析大化改新的性质。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 一般认为,文化的共性通常由语言、价值观、体制、宗教和祖先等方面体现出来。亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。“人们用祖先、宗教、语言、历史、价值、习俗和体制来界定自己。”所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做“汉字文化圈”。

材料二 中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。在中国,自秦汉实行“天下之事无大小皆决于上”,形成了中央集权的君主专制制度。而朝鲜在中国的影响下,早在李朝之前1200多年,就已是中央集权制社会。如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。日本虽然在推古朝时期(公元593-622年)圣德太子崇尚中国的礼治而推行大化革新,实施“公地公民”制,确立中央集权制度,但是,其政治体制、经济制度与中、朝两国有很大不同。

——以上材料均摘编自吴祖鲲、商学君《东亚文化格局:演变与应变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中古时期东亚文化格局的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明古代朝鲜、日本两国历史发展的异同点。

19.历史著作中的“世界”

历史学家 所著史籍的内容提要

希罗多德(古希腊,约前480-前425年) (1)古希腊先民的历史意识被神话传说所笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忾,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神。该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区。

奥托(德意志,11141158年) (2)著《双城编年史》,以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲”,书中所述的“东方”仅仅是十字军东征所及的区域,古罗马和日耳曼是他主要的关注点。

伏尔泰(法国,1694-1778年) (3)著《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进。

依据材料并结合所学,任选(1)(2)(3)之一,分析上述欧洲历史著作中对“世界”的认识形成的原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B

【详解】根据“为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们”可知,阿拉伯的学者游历欧亚非三洲,吸取了各地文化的精华,从而创造出了独具魅力的阿拉伯文化,因此阿拉伯文学繁荣的主要原因是注重吸收东西方文明,B项正确;材料说明阿拉伯文学繁荣的主要原因是注重吸收东西方文明,并没有体现是因为经济发达和国家重视,排除AC项;“为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归”体现的是注重吸收东西方文明,而不是立足于以往文明的基础上,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料并结合所学可知,阿拉伯帝国实行政教合一,伊斯兰教信仰与阿拉伯帝国统治之间存在着密切的联系,材料中所使用的这些措施有利于帝国内更多的人信奉伊斯兰教,这样可以起到维护帝国统治的目的,C项正确;结合所学可知鼓励非阿拉伯各族人民改信伊斯兰教是为了更好的统治,排除A项;根据材料“还规定凡官方文件、官场交谈、教育一律使用阿拉伯语言文字”可知,其目的不是为了传播伊斯兰教,排除B项;根据材料“还规定凡官方文件、官场交谈、教育一律使用阿拉伯语言文字”可知代表的是政府的行为,其目的在于维护统治,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据“是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来,成为研究阿拉伯帝国的珍贵资料。”可得出阿拉伯文化整合了世界其他地区的文化,体现了文明的交流,也体现了阿拉伯帝国继承融合世界文化,C项正确;材料强调文化的融合,而不是历史资料的收集,排除A项;从材料中看不出阿拉伯帝国的版图如何,排除B项;材料只反映文学的发展情况,不能看出生活的丰富程度,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】根据材料“镰仓幕府将军在地方行政机关内设‘守护’,在各地庄园内设‘地头’,均由幕府的武士‘御家人’担任,这些武士成为幕府在地方的代表,他们不仅为幕府征集‘兵粮米’,而且承担着服兵役的义务。”可知,“御家人”是指镰仓幕府的家臣,其成为幕府在地方的代表,他们不仅为幕府征集“兵粮米”,而且承担着服兵役的义务,为封建军事贵族幕府专政提供了有力的保障,C项正确;“御家人”和将军之间直接保持主从关系,而非契约关系,排除A项;材料描述的是“御家人”为幕府统治提供保障,没有体现中央集权体制度的完善,排除B项;幕府统治依赖于封建小农经济,但材料没有涉及封建小农经济迅速发展的信息,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学可知公元8世纪中期阿拉伯成为地跨亚、欧、非三洲的大帝国,首都巴格达位于东西方商业要道上,《天方夜谭》是公元八、九世纪之交在阿拉伯地区开始流传的民间故事集,按唯物史观原理,文化是经济和政治的反映,材料中“在巴格达城买了叙利亚苹果、土耳其榅桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品”,反映出巴格达地区汇集了大量来自其它地区的商品,经济繁荣,B项正确;材料反映的是巴格达地区商品经济的繁荣,没有“文化遗产”的相关内容,排除A项;材料只提及基督徒开办的商店,没有体现基督教文化,排除C项;材料没有描述“文化交流”的信息,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】根据材料“有以成均馆的儒生为考试对象的‘谒圣试’等”,可以看出朝鲜以儒生作为考试对象,说明中国的儒家思想对朝鲜的影响很大,A项正确;“完全”表述绝对,不符合史实,排除B项;材料说明儒家思想对朝鲜王朝影响较大,未涉及科举对朝鲜社会发展的作用,排除C项;材料说明儒家思想对朝鲜王朝影响较大,不能看出历代统治者选拔官员的状况,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】依据材料信息“《日本三次社会转型及其历史启示》”“国际压力”“民族危机感”可知,日本需要根据国内外形势发展进行一场变革,以推动日本社会转型,B项正确;隋唐的发展经验增加了日本紧迫感无法完整概括材料,排除A项;新罗与唐朝友好关系对日本造成严重威胁无法完整概括材料,排除C项;日本挽救统治危机以跻身东亚强国行列材料未体现,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据材料“东非人也像中国人一样,用瓷器作食具,饮具和装饰品,并用作墓葬和清真寺的装饰材料,模仿中国瓷器烧制技术,烧制伊斯兰——斯瓦希里风格的陶瓷”及所学知识可得,中国的瓷器文化影响了东非人们的生活,B项正确;材料体现的是中国文化对东非的影响,没有体现东非对中国的影响,不符合题意,排除A项;材料没有强调东非对中国制瓷技术的态度是积极学习的,不符合题意,排除C项;材料没有强调东非国家是否适宜生产瓷器,不符合题意,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】依据所学可知,11世纪突厥人入侵印度,13世纪初,突厥人在印度建立了德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教,B项正确;伊斯兰教成为印度国教的原因是德里苏丹国的建立,伊斯兰教在当时影响力超过佛教是结果,而非原因,排除A项;题干涉及到的是佛教和伊斯兰教,没有体现印度教,排除C项;穆斯林人数上升是伊斯兰教成为国教的结果,并非原因,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】根据材料“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的”“阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的”可知,作者意在说明阿拉伯文化对欧洲文艺复兴的影响,B项正确;A项说法与史实不符,人文精神的发源地是古希腊,排除A项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未指出文艺复兴发生的必然性,排除C项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未否定欧洲在文艺复兴中的作用,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】结合所学知识可知,中古时期,西欧的封建制度与拜占庭帝国、俄罗斯的中央集权不同,阿拉伯帝国的统治明显有别于印度的笈多帝国、德里苏丹国,日本和朝鲜不同程度地受到了中国的影响,建立了中国式的中央集权制度等,说明当时世界形成了相对平衡的多元文明格局,世界历史发展呈现出多样性,说法③④符合题意,D项正确;西欧封建制度成为世界的“普遍”现象与材料内容不符,世界初步连成一个整体是在新航路开辟以后,说法①②不符合题意,排除与之组合的ABC三项。故选D项。

12.D

【详解】根据材料可知,近代天文学家哥白尼多次引用阿拉伯天文学的成就,并发展了欧洲天文学,促进世界文明交融和发展,D项正确;希腊文化是欧洲文化的源头,排除A项;材料不是东西方文化的冲突,而是强调西方学习阿拉伯文化,排除B项;直接推动的说法错误,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】古代形成了以中国为中心的“东亚文化圈”,中国文化对东亚、东南亚国家影响较深,高丽王朝模仿中国建立了中央集权制的国家、引进了中国的政治制度、学习中国的儒家文化,D项正确;阿拉伯国帝国统治者掌握政治军事和宗教大权,和中国不符,排除A项;印加帝国位于南美洲,与中国并无往来,排除B项;拜占庭帝国注重法治,与中国不符,排除C项。故选D项。

14.B

【详解】根据“公元7世纪,某国家整个朝野掀起了‘中国化运动’,仿效唐朝的制度和文化,把蒙昧状态的民族,凭空向前推进了几个世纪。”可得出这是日本的大化改新运动,646年日本(孝德天皇,年号大化;)推行大化改新,他们仿效中国唐朝的典章制度进行了一系列改革,使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。B项正确;A项是幕府统治时期,排除A项;C项与材料无关,排除C项;喃字是越南创立的,不是日本,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】根据所学知识可知,在地方上实行特辖领地制的是沙皇伊凡四世,编制详细人口调查表,完修建善道路系统的是印加帝国,继承波斯帝国的基本制度并推广希腊文化的是亚历山大帝国,说法①②④并非罗马帝国和阿拉伯帝国的共同点,C项正确;罗马帝国和阿拉伯帝国都是地跨欧亚非三洲大帝国,均促进了东西方经济联系和文化交流,都创造了灿烂辉煌文化成就,为世界文化做出贡献,说法③⑤符合史实,但不符合题意,因而五个说法中有两个正确,三个不正确,排除ABD三项。故选C项。

16.(1)表现:商品交易的市场形式多样:商品种类繁多;金银货币并用,金融业和银行业发展迅速;海外贸易发达。

(2)原因:社会秩序稳定;地理位置优越;工农业发达,为商品贸易提供了前提;阿拉伯商人海上贸易的推动;伊斯兰教鼓励贸易活动。

(3)奥斯曼帝国;阻碍作用。

(4)变化:由以垦地系庄园为主到以寄进地系庄园为主。原因:土地兼并加剧,班田制被破坏;农民生计困难;皇权相对衰落,贵族和宗教势力扩张。(其他答案言之有理亦可)

(5)特点:形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(6)传播了东西方文化,促进了东西方文化的交流,将儒家文化发扬光大,形成了独具特色的东亚文化圈,推动了中古时期世界文化多元发展的趋势。

【详解】(1)本问是列举类的题目。时空是中古时期的阿拉伯帝国。根据材料“阿拉伯帝国境内进行商品交换的市场主要有城市市场、城镇集市和定期举行的交易会”可得出商品交易的市场形式多样;根据材料“商品是非常丰富的,农产品、手工业品应有尽有”得出商品种类繁多;根据材料“阿拉伯帝国采用金、银两种货币,东部通行银币迪尔汗,西部使用金币第纳尔”得出金银货币并用,金融业和银行业发展迅速;根据材料“阿拉伯帝国横跨亚欧非三大洲,经也门沿红海东岸到地中海地区,这条古代东西方贸易的动脉,给阿拉伯帝国带来了巨额财富”得出海外贸易发达。

(2)本问是背景类的题目。时空是中古时期的阿拉伯帝国。根据“阿拉伯帝国横跨亚欧非三大洲”得出地理位置优越;根据“哈里发政府为了增强实力,巩固政权,十分重视发展生产。工农业的发展,又为商品交换提供了有利的条件”得出工农业发达,为商品贸易提供了前提;根据“阿拉伯商人精于海上贸易”得出阿拉伯商人海上贸易的推动;根据“朝圣既是宗教活动,也是商业集会”得出伊斯兰教鼓励贸易活动;根据所学可得出社会秩序稳定。

(3)本问是列举类的题目。时空是15-16世纪的奥斯曼帝国。第一小问名称,根据材料中的信息可知,材料所述内容是奥斯曼帝国,13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在两河流域上游发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。14世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。第二问作用,根据所学可得出,15—16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响,因此是阻碍作用。

(4)本问是列举、原因类的题目。时空是中古时期的日本。第一问变化:根据“8世纪末叶,班田制几近废弛。许多破产的农民被迫投附于势力之家,成了依附者,或者把自己的份地‘寄进’给贵族、寺院或神社,成为他们的依附佃农”可得出由以垦地系庄园为主到以寄进地系庄园为主。第二问原因:根据“由于土地兼并的急剧发展”可得出土地兼并加剧,班田制被破坏;根据“许多破产的农民被迫投附于势力之家”得出农民生计困难;根据所学可得出皇权相对衰落,贵族和宗教势力扩张。

(5)本问是特点类的题目。时空是中古时期的东亚。特点:根据“汉字文化圈”得出形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;根据“亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面”得出日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(6)本问是影响类的题目。时空是中古时期的亚洲。根据材料“亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化”等信息结合材料中的内容,中国是世界上最古老、最为繁荣的文明之一,中华文明的发展对世界文化、科技和艺术的发展做出了巨大贡献;伊斯兰教是公元7世纪兴起于阿拉伯半岛的宗教,随后迅速传播到中亚、印度、非洲和欧洲等地,因此中古亚洲封建政权传播了东西方文化,促进了东西方文化的交流,并将儒家文化发扬光大,形成了独具特色的东亚文化圈,推动了中古时期世界文化多元发展的趋势。

17.(1)中国先进文化的巨大影响;日本国内阶级矛盾的激化。

(2)经济上:实行土地国有制、“班田收授法”、租庸调制,效仿了中国的均田制、租庸调制;政治上:建立中央集权制国家制度,中央是二官八省制,地方是国、郡、里制,效仿了中国的中央集权封建君主专制制度、三省六部制、郡县制。

(3)大化改新是自上而下的封建性质的改革。

【详解】(1)根据材料“唐朝……形成了法制完备的强大的中央集权制国家。高度发达的中国封建文化对周边国家和东亚世界产生了强烈的影响”可知,中国先进文化的巨大影响;根据材料“(日本)统治阶级在国内的争夺加剧起来,他们‘各置己民,恣情驱使,又割国县山海林野田池,以为己财,争战不已。或者兼并万顷田,或者全无容针之地’”可知,日本国内阶级矛盾的激化。

(2)根据材料二改革的内容,对照唐朝的政治、经济制度分析概括即可。根据材料“废除皇室和贵族的一切私有土地和部民,全国的土地和人民都直接归属天皇,成为公地和公民”“实行‘班田收授法’,国家班给农民口分田,六年一班,死后归还。另分给园地和宅地,可以世袭占有。另外,对贵族官僚授予封食,对功臣贵族另赐功田”“改革租税制度,实行租庸调法”可知,经济上:实行土地国有制、“班田收授法”、租庸调制;结合所学知识可知,效仿了中国的均田制、租庸调制;根据材料“改革国家机构,建立中央集权制国家制度。中央政府设二官八省,分别掌握各项政务;地方行政设国、郡、里等单位,国司和郡司由中央任命,里长由地方土豪充任”可知,政治上:建立中央集权制国家制度,中央是二官八省制,地方是国、郡、里制;结合所学知识可知,效仿了中国的中央集权封建君主专制制度、三省六部制、郡县制。

(3)结合以上材料,从改革的方式、生产关系性质角度分析改革的性质,可知大化改新在经济方面,效仿了中国的均田制、租庸调制;在政治方面,效仿了中国的中央集权封建君主专制制度、三省六部制、郡县制。因此,大化改新是自上而下的封建性质的改革。

18.(1)特点:形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:都深受中国儒家文化的影响;政治上都进行了改革,推行中央集权制度;都经历了长期的分裂割据时期等。(其它言之有理亦可)

异:日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。(其它言之有理亦可)

【详解】(1)特点:根据材料“所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做‘汉字文化圈’。”可分析出形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;材料“这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”说明日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:根据材料“因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”可分析出都深受中国儒家文化的影响;根据材料“中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。”可分析出政治上都进行了改革,推行中央集权制度;根据材料“如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可推断出都经历了长期的分裂割据时期等。异:结合所学知识,日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;结合所学知识及材料“三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可分析出新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。

19.示例:选(1):原因:古代文明的扩展,使不同文明相互连接,希罗多德的《历史》记述了地中海到波斯地区,是古希腊文明扩展所及的已知区域,也是对不同文明碰撞的记述。希罗多德用理性的方式理解世界,《历史》的记述体现了人在历史中的作用,体现了人文的精神。

选(2):原因:受丝绸之路和十字军东征影响,西欧人形成了对欧亚非世界相对宽广的认识。西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统。中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局,基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸。《双城编年史》以宗教思想统摄全书。

选(3):原因:文艺复兴后西方社会的重大变革、资本主义兴起以及地理大发现打破了东西方世界相对隔绝状态,世界日益成为一个整体,这使《风俗论》对全球历史有进一步的叙述。启蒙运动中理性主义思潮的影响下,进步史观更加笃定,相信人类能够不断完善和进步。

【详解】根据题意要求,任选(1)(2)(3)之一,分析上述欧洲历史著作中对“世界”的认识形成的原因。如选(1),根据“希罗多德(古希腊,约前480-前425年)”“古希腊先民的历史意识被神话传说所笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忆,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神。该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区”论述原因,可知古代文明的扩展,使不同文明相互连接,希罗多德的《历史》记述了地中海到波斯地区,是古希腊文明扩展所及的已知区域,也是对不同文明碰撞的记述。希罗多德用理性的方式理解世界,《历史》的记述体现了人在历史中的作用,体现了人文的精神。如选(2),根据“奥托(德意志,1114-1158年)”“著《双城编年史》,以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲”,书中所述的“东方”仅仅是十字军东征所及的区域,古罗马和日耳曼是他主要的关注点”论述原因,可知受丝绸之路和十字军东征影响,西欧人形成了对欧亚非世界相对宽广的认识。西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统。中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局,基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸。《双城编年史》以宗教思想统摄全书。如选(3),根据“伏尔泰(法国,1694-1778年)”“著《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进”论述原因,可知文艺复兴后西方社会的重大变革、资本主义兴起以及地理大发现打破了东西方世界相对隔绝状态,世界日益成为一个整体,这使《风俗论》对全球历史有进一步的叙述。启蒙运动中理性主义思潮的影响下,进步史观更加笃定,相信人类能够不断完善和进步等等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.“一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们。”(《阿拉伯文学史》)这说明阿拉伯文学繁荣的主要原因是( )

A.经济发达 B.注重吸收东西方文明

C.国家重视 D.立足于以往文明的基础之上

2.阿拉伯帝国倭马亚王朝时期(661~750年),积极鼓励非阿拉伯各族人民改信伊斯兰教,并许诺改宗教信仰后可与阿拉伯穆斯林享受同等待遇,还规定凡官方文件、官场交谈、教育一律使用阿拉伯语言文字。这些措施旨在( )

A.扩大统治基础 B.传播伊斯兰教 C.维护帝国统治 D.推广阿拉伯语

3.《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来,成为研究阿拉伯帝国的珍贵资料。这反映了阿拉伯帝国( )

A.重视历史资料收集 B.地跨亚、非、欧三洲

C.继承融合世界文化 D.社会生活的丰富多彩

4.镰仓幕府将军在地方行政机关内设“守护”,在各地庄园内设“地头”,均由幕府的武士“御家人”担任,这些武士成为幕府在地方的代表,他们不仅为幕府征集“兵粮米”,而且承担着服兵役的义务。这一措施( )

A.表明“御家人”和将军之间注重契约关系 B.体现了中央集权体制逐渐完善

C.为封建军事贵族专政提供了有力的保障 D.促进了封建小农经济迅速发展

5.《天方夜谭》其中一个故事描述道:巴格达城的穷脚夫帮一个妙龄女郎在一个基督徒开办的商店里购买了一个金币的橄榄,又来到一家水果店,买了叙利亚苹果、土耳其榀桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品。这反映了该地( )

A.融合了东西方的文化遗产 B.沟通世界贸易中的重要作用

C.基督教文化特征比较明显 D.是东西方文化交流的桥梁

6.朝鲜王朝的考试除了每三年一次的“式年试”,还有各种不定期的“别试”。具有代表性的别试,国王还会亲临考场,例如以成均馆的儒生为考试对象的“谒圣试”等。材料说明( )

A.儒家思想对朝鲜王朝影响较大 B.朝鲜王朝完全效仿唐朝科举考试

C.规范的考试推动朝鲜社会发展 D.历代统治者都重视官员的选拔

7.孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出,6世纪末7世纪初,隋、唐帝国的先后建立既给日本提供了学习样板,也使大和朝廷倍感“国际压力”;而新罗灭“任那日本府”并交好大唐王朝,则进一步加深了日本的“民族危机感”。这预示着( )

A.隋唐的发展经验增加了日本紧迫感 B.国内外形势发展促使日本进行社会变革

C.新罗与唐朝友好关系对日本造成严重威胁 D.日本挽救统治危机以跻身东亚强国行列

8.中国瓷器输入东非以后,东非人也像中国人一样,用瓷器作食具,饮具和装饰品,并用作墓葬和清真寺的装饰材料,模仿中国瓷器烧制技术,烧制伊斯兰——斯瓦希里风格的陶瓷。“索马里有一种装潢美观的饮器至今一直叫新纳(sina)。”这表明( )

A.中国与东非文明互相影响和吸收

B.中国瓷器文化影响了东非人民生活

C.东非国家积极学习中国的制瓷技术

D.东非国家为瓷器生产的适宜地区

9.古代的印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.伊斯兰教的影响超过了佛教 B.突厥人占领印度,建立德里苏丹国家

C.婆罗门教演变而来的印度教实力弱 D.穆斯林已经占印度人口的大半

10.有学者说:“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的,不是在顿河、泰晤士河、莱茵河、第聂伯河一带预备的。麦蒙、易斯哈格、撒赖姆、花拉子模和其他阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的。”该学者意在( )

A.说明阿拉伯是人文精神的发源地 B.揭示阿拉伯文化对西方的影响

C.论证近代文艺复兴发生的必然性 D.否定欧洲在文艺复兴中的作用

11.中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭帝国和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国。日本和朝鲜都不同程度地受到中国的影响,并且都建立了中国式的中央集权制度。这说明,当时( )

①西欧封建制度成为世界的普遍现象 ②世界初步连成一个整体

③世界形成相对平衡的多元文明格局 ④历史发展呈现出多样性

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

12.《萨比天文历表》是阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,修正托勒密的一些错误理论,并根据新的观测资料和实践经验写成。这部著作传入欧洲后,被哥白尼多次引用,欧洲有很多天文学术语源自于阿拉伯语。据此可知,阿拉伯文化( )

A.成为欧洲文化的源头 B.反映了东西方的文化冲突

C.直接推动欧洲社会转型 D.促进世界文明交融和发展

13.受中国政治文明影响较深,曾模仿中国建立中央集权体制的政权是( )

A.阿拉伯帝国 B.印加帝国 C.拜占庭帝国 D.高丽王朝

14.公元7世纪,某国家整个朝野掀起了“中国化运动”,仿效唐朝的制度和文化,把蒙昧状态的民族,凭空向前推进了几个世纪。以下属于这个国家当时的社会现象的是( )

A.将军与武士结成主从关系 B.初步建立中央集权制

C.中朝军民抗击日本侵略 D.模仿中国汉字创喃字

15.(罗马帝国和阿拉伯帝国)两大帝国的扩张,无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。下列关于两大帝国共同点的论述不正确的有( )

①地方都实行特辖领地制,各长官相互监督和制约

②都编制了详细的人口调查表,修建完善道路系统

③都地跨欧亚非促进了东西方经济联系和文化交流

④都继承了波斯帝国的基本制度,并推广希腊文化

⑤都创造辉煌文化成就,为世界文化作出重要贡献

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料一 阿拉伯帝国境内进行商品交换的市场主要有城市市场、城镇集市和定期举行的交易会。8世纪至15世纪末,阿拉伯帝国境内存在着众多的繁华城市,如巴格达、巴士拉、开罗、亚历山大里亚、大马士革等。阿拉伯帝国国内市场上可供交换的商品是非常丰富的,农产品、手工业品应有尽有。此外,靛青等植物染料、药用植物、药用矿物、珠宝,甚至书籍也可以到市场上进行交换。阿拉伯帝国采用金、银两种货币,东部通行银币迪尔汗,西部使用金币第纳尔。随着货币的发展,到9世纪,一些金银兑换钱庄开始经营放款、汇兑业务,帝国商人还设计出了完善的支票和信用票。票持有者可以在帝国境内的任何城市兑换现金。帝国的银行业迅速充实发展起来。

——摘编自袁德忠《试论阿拉伯帝国的商业》

材料二 阿拉伯帝国横跨亚欧非三大洲,经也门沿红海东岸到地中海地区,这条古代东西方贸易的动脉,给阿拉伯帝国带来了巨额财富。哈里发政府为了增强实力,巩固政权,十分重视发展生产。工农业的发展,又为商品交换提供了有利的条件。阿拉伯商人精于海上贸易,他们远航到中国和印度等地,频繁的贸易给他们带来了巨额财富。伊斯兰教鼓励贸易活动,《古兰经》规定:每一个身体健康、有经济能力的穆斯林,一生中必须要到麦加“朝圣”一次。朝圣既是宗教活动,也是商业集会。阿拉伯帝国贸易的发展,促进了东西方的经济文化交流。中国的四大发明通过阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲社会的发展。

——摘编自张曦《中世纪阿拉伯国家经济繁荣的原因》

材料三

材料四 由于土地兼并的急剧发展,8世纪末叶,班田制几近废弛。许多破产的农民被迫投附于势力之家,成了依附者,或者把自己的份地“寄进”给贵族、寺院或神社,成为他们的依附佃农。8世纪末9世纪初,有势力的贵族、寺院或神社普遍建立起庄园。庄园大小不等,形成的情况也不一致。有的庄园就是原来的村落,有的包括几个村落;初期的庄园多是通过垦荒建立起来的,被称为“垦地系庄园”;后期庄园则多是因农民“寄进”而形成的,被称为“寄进地系庄园”。庄园的生产者被称为“庄民”,他们原来是国家的公民,由于破产或迫于形势的压力而成为庄园领主的依附民。

材料五 一般认为,文化的共性通常由语言、价值观、体制、宗教和祖先等方面体现出来。亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。“人们用祖先、宗教、语言、历史、价值、习俗和体制来界定自己。”所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做“汉字文化圈”。

——以上材料均摘编自吴祖鲲、商学君《东亚文化格局:演变与应变》

(1)根据材料一、二,概括阿拉伯帝国商业繁荣的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(3)根据材料三,指出材料所示帝国的名称,并简析该帝国在15、16世纪时期对中西方交流所起到的作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳日本庄园的主导类型的变化,并简析日本庄园兴起的原因。

(5)根据上述并结合所学知识,分析中古时期东亚文化格局的特点。

(6)根据上述材料并结合所学知识,指出中古亚洲封建政权对世界文明发展做出的贡献。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 6、7世纪之交……隋唐两朝相继崛起。唐朝……形成了法制完备的强大的中央集权制国家。高度发达的中国封建文化对周边国家和东亚世界产生了强烈的影响……(日本)统治阶级在国内的争夺加剧起来,他们“各置己民,恣情驱使,又割国县山海林野田池,以为己财,争战不已。或者兼并万顷田,或者全无容针之地”。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 646年(大化二年)元旦,天皇颁布诏书,开始国制改革,史称“大化改新”。改革诏书是新政权改革的基本纲领,主要内容有四个方面

(1)废除皇室和贵族的一切私有土地和部民,全国的土地和人民都直接归属天皇,成为公地和公民。

(2)实行“班田收授法”,国家班给农民口分田,六年一班,死后归还。另分给园地和宅地,可以世袭占有。另外,对贵族官僚授予封食,对功臣贵族另赐功田。

(3)改革租税制度,实行租庸调法。

(4)改革国家机构,建立中央集权制国家制度。中央政府设二官八省,分别掌握各项政务;地方行政设国、郡、里等单位,国司和郡司由中央任命,里长由地方土豪充任。

(1)根据材料一,概括大化改新的背景。

(2)根据材料二,概括大化改新的内容,并指出它们分别效仿了中国的哪些制度?

(3)结合以上材料,分析大化改新的性质。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 一般认为,文化的共性通常由语言、价值观、体制、宗教和祖先等方面体现出来。亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。“人们用祖先、宗教、语言、历史、价值、习俗和体制来界定自己。”所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做“汉字文化圈”。

材料二 中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。在中国,自秦汉实行“天下之事无大小皆决于上”,形成了中央集权的君主专制制度。而朝鲜在中国的影响下,早在李朝之前1200多年,就已是中央集权制社会。如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。日本虽然在推古朝时期(公元593-622年)圣德太子崇尚中国的礼治而推行大化革新,实施“公地公民”制,确立中央集权制度,但是,其政治体制、经济制度与中、朝两国有很大不同。

——以上材料均摘编自吴祖鲲、商学君《东亚文化格局:演变与应变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中古时期东亚文化格局的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明古代朝鲜、日本两国历史发展的异同点。

19.历史著作中的“世界”

历史学家 所著史籍的内容提要

希罗多德(古希腊,约前480-前425年) (1)古希腊先民的历史意识被神话传说所笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忾,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神。该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区。

奥托(德意志,11141158年) (2)著《双城编年史》,以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲”,书中所述的“东方”仅仅是十字军东征所及的区域,古罗马和日耳曼是他主要的关注点。

伏尔泰(法国,1694-1778年) (3)著《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进。

依据材料并结合所学,任选(1)(2)(3)之一,分析上述欧洲历史著作中对“世界”的认识形成的原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B

【详解】根据“为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们”可知,阿拉伯的学者游历欧亚非三洲,吸取了各地文化的精华,从而创造出了独具魅力的阿拉伯文化,因此阿拉伯文学繁荣的主要原因是注重吸收东西方文明,B项正确;材料说明阿拉伯文学繁荣的主要原因是注重吸收东西方文明,并没有体现是因为经济发达和国家重视,排除AC项;“为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归”体现的是注重吸收东西方文明,而不是立足于以往文明的基础上,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料并结合所学可知,阿拉伯帝国实行政教合一,伊斯兰教信仰与阿拉伯帝国统治之间存在着密切的联系,材料中所使用的这些措施有利于帝国内更多的人信奉伊斯兰教,这样可以起到维护帝国统治的目的,C项正确;结合所学可知鼓励非阿拉伯各族人民改信伊斯兰教是为了更好的统治,排除A项;根据材料“还规定凡官方文件、官场交谈、教育一律使用阿拉伯语言文字”可知,其目的不是为了传播伊斯兰教,排除B项;根据材料“还规定凡官方文件、官场交谈、教育一律使用阿拉伯语言文字”可知代表的是政府的行为,其目的在于维护统治,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据“是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来,成为研究阿拉伯帝国的珍贵资料。”可得出阿拉伯文化整合了世界其他地区的文化,体现了文明的交流,也体现了阿拉伯帝国继承融合世界文化,C项正确;材料强调文化的融合,而不是历史资料的收集,排除A项;从材料中看不出阿拉伯帝国的版图如何,排除B项;材料只反映文学的发展情况,不能看出生活的丰富程度,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】根据材料“镰仓幕府将军在地方行政机关内设‘守护’,在各地庄园内设‘地头’,均由幕府的武士‘御家人’担任,这些武士成为幕府在地方的代表,他们不仅为幕府征集‘兵粮米’,而且承担着服兵役的义务。”可知,“御家人”是指镰仓幕府的家臣,其成为幕府在地方的代表,他们不仅为幕府征集“兵粮米”,而且承担着服兵役的义务,为封建军事贵族幕府专政提供了有力的保障,C项正确;“御家人”和将军之间直接保持主从关系,而非契约关系,排除A项;材料描述的是“御家人”为幕府统治提供保障,没有体现中央集权体制度的完善,排除B项;幕府统治依赖于封建小农经济,但材料没有涉及封建小农经济迅速发展的信息,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学可知公元8世纪中期阿拉伯成为地跨亚、欧、非三洲的大帝国,首都巴格达位于东西方商业要道上,《天方夜谭》是公元八、九世纪之交在阿拉伯地区开始流传的民间故事集,按唯物史观原理,文化是经济和政治的反映,材料中“在巴格达城买了叙利亚苹果、土耳其榅桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品”,反映出巴格达地区汇集了大量来自其它地区的商品,经济繁荣,B项正确;材料反映的是巴格达地区商品经济的繁荣,没有“文化遗产”的相关内容,排除A项;材料只提及基督徒开办的商店,没有体现基督教文化,排除C项;材料没有描述“文化交流”的信息,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】根据材料“有以成均馆的儒生为考试对象的‘谒圣试’等”,可以看出朝鲜以儒生作为考试对象,说明中国的儒家思想对朝鲜的影响很大,A项正确;“完全”表述绝对,不符合史实,排除B项;材料说明儒家思想对朝鲜王朝影响较大,未涉及科举对朝鲜社会发展的作用,排除C项;材料说明儒家思想对朝鲜王朝影响较大,不能看出历代统治者选拔官员的状况,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】依据材料信息“《日本三次社会转型及其历史启示》”“国际压力”“民族危机感”可知,日本需要根据国内外形势发展进行一场变革,以推动日本社会转型,B项正确;隋唐的发展经验增加了日本紧迫感无法完整概括材料,排除A项;新罗与唐朝友好关系对日本造成严重威胁无法完整概括材料,排除C项;日本挽救统治危机以跻身东亚强国行列材料未体现,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据材料“东非人也像中国人一样,用瓷器作食具,饮具和装饰品,并用作墓葬和清真寺的装饰材料,模仿中国瓷器烧制技术,烧制伊斯兰——斯瓦希里风格的陶瓷”及所学知识可得,中国的瓷器文化影响了东非人们的生活,B项正确;材料体现的是中国文化对东非的影响,没有体现东非对中国的影响,不符合题意,排除A项;材料没有强调东非对中国制瓷技术的态度是积极学习的,不符合题意,排除C项;材料没有强调东非国家是否适宜生产瓷器,不符合题意,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】依据所学可知,11世纪突厥人入侵印度,13世纪初,突厥人在印度建立了德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教,B项正确;伊斯兰教成为印度国教的原因是德里苏丹国的建立,伊斯兰教在当时影响力超过佛教是结果,而非原因,排除A项;题干涉及到的是佛教和伊斯兰教,没有体现印度教,排除C项;穆斯林人数上升是伊斯兰教成为国教的结果,并非原因,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】根据材料“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的”“阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的”可知,作者意在说明阿拉伯文化对欧洲文艺复兴的影响,B项正确;A项说法与史实不符,人文精神的发源地是古希腊,排除A项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未指出文艺复兴发生的必然性,排除C项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未否定欧洲在文艺复兴中的作用,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】结合所学知识可知,中古时期,西欧的封建制度与拜占庭帝国、俄罗斯的中央集权不同,阿拉伯帝国的统治明显有别于印度的笈多帝国、德里苏丹国,日本和朝鲜不同程度地受到了中国的影响,建立了中国式的中央集权制度等,说明当时世界形成了相对平衡的多元文明格局,世界历史发展呈现出多样性,说法③④符合题意,D项正确;西欧封建制度成为世界的“普遍”现象与材料内容不符,世界初步连成一个整体是在新航路开辟以后,说法①②不符合题意,排除与之组合的ABC三项。故选D项。

12.D

【详解】根据材料可知,近代天文学家哥白尼多次引用阿拉伯天文学的成就,并发展了欧洲天文学,促进世界文明交融和发展,D项正确;希腊文化是欧洲文化的源头,排除A项;材料不是东西方文化的冲突,而是强调西方学习阿拉伯文化,排除B项;直接推动的说法错误,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】古代形成了以中国为中心的“东亚文化圈”,中国文化对东亚、东南亚国家影响较深,高丽王朝模仿中国建立了中央集权制的国家、引进了中国的政治制度、学习中国的儒家文化,D项正确;阿拉伯国帝国统治者掌握政治军事和宗教大权,和中国不符,排除A项;印加帝国位于南美洲,与中国并无往来,排除B项;拜占庭帝国注重法治,与中国不符,排除C项。故选D项。

14.B

【详解】根据“公元7世纪,某国家整个朝野掀起了‘中国化运动’,仿效唐朝的制度和文化,把蒙昧状态的民族,凭空向前推进了几个世纪。”可得出这是日本的大化改新运动,646年日本(孝德天皇,年号大化;)推行大化改新,他们仿效中国唐朝的典章制度进行了一系列改革,使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。B项正确;A项是幕府统治时期,排除A项;C项与材料无关,排除C项;喃字是越南创立的,不是日本,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】根据所学知识可知,在地方上实行特辖领地制的是沙皇伊凡四世,编制详细人口调查表,完修建善道路系统的是印加帝国,继承波斯帝国的基本制度并推广希腊文化的是亚历山大帝国,说法①②④并非罗马帝国和阿拉伯帝国的共同点,C项正确;罗马帝国和阿拉伯帝国都是地跨欧亚非三洲大帝国,均促进了东西方经济联系和文化交流,都创造了灿烂辉煌文化成就,为世界文化做出贡献,说法③⑤符合史实,但不符合题意,因而五个说法中有两个正确,三个不正确,排除ABD三项。故选C项。

16.(1)表现:商品交易的市场形式多样:商品种类繁多;金银货币并用,金融业和银行业发展迅速;海外贸易发达。

(2)原因:社会秩序稳定;地理位置优越;工农业发达,为商品贸易提供了前提;阿拉伯商人海上贸易的推动;伊斯兰教鼓励贸易活动。

(3)奥斯曼帝国;阻碍作用。

(4)变化:由以垦地系庄园为主到以寄进地系庄园为主。原因:土地兼并加剧,班田制被破坏;农民生计困难;皇权相对衰落,贵族和宗教势力扩张。(其他答案言之有理亦可)

(5)特点:形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(6)传播了东西方文化,促进了东西方文化的交流,将儒家文化发扬光大,形成了独具特色的东亚文化圈,推动了中古时期世界文化多元发展的趋势。

【详解】(1)本问是列举类的题目。时空是中古时期的阿拉伯帝国。根据材料“阿拉伯帝国境内进行商品交换的市场主要有城市市场、城镇集市和定期举行的交易会”可得出商品交易的市场形式多样;根据材料“商品是非常丰富的,农产品、手工业品应有尽有”得出商品种类繁多;根据材料“阿拉伯帝国采用金、银两种货币,东部通行银币迪尔汗,西部使用金币第纳尔”得出金银货币并用,金融业和银行业发展迅速;根据材料“阿拉伯帝国横跨亚欧非三大洲,经也门沿红海东岸到地中海地区,这条古代东西方贸易的动脉,给阿拉伯帝国带来了巨额财富”得出海外贸易发达。

(2)本问是背景类的题目。时空是中古时期的阿拉伯帝国。根据“阿拉伯帝国横跨亚欧非三大洲”得出地理位置优越;根据“哈里发政府为了增强实力,巩固政权,十分重视发展生产。工农业的发展,又为商品交换提供了有利的条件”得出工农业发达,为商品贸易提供了前提;根据“阿拉伯商人精于海上贸易”得出阿拉伯商人海上贸易的推动;根据“朝圣既是宗教活动,也是商业集会”得出伊斯兰教鼓励贸易活动;根据所学可得出社会秩序稳定。

(3)本问是列举类的题目。时空是15-16世纪的奥斯曼帝国。第一小问名称,根据材料中的信息可知,材料所述内容是奥斯曼帝国,13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在两河流域上游发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。14世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。第二问作用,根据所学可得出,15—16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响,因此是阻碍作用。

(4)本问是列举、原因类的题目。时空是中古时期的日本。第一问变化:根据“8世纪末叶,班田制几近废弛。许多破产的农民被迫投附于势力之家,成了依附者,或者把自己的份地‘寄进’给贵族、寺院或神社,成为他们的依附佃农”可得出由以垦地系庄园为主到以寄进地系庄园为主。第二问原因:根据“由于土地兼并的急剧发展”可得出土地兼并加剧,班田制被破坏;根据“许多破产的农民被迫投附于势力之家”得出农民生计困难;根据所学可得出皇权相对衰落,贵族和宗教势力扩张。

(5)本问是特点类的题目。时空是中古时期的东亚。特点:根据“汉字文化圈”得出形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;根据“亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面”得出日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(6)本问是影响类的题目。时空是中古时期的亚洲。根据材料“亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化”等信息结合材料中的内容,中国是世界上最古老、最为繁荣的文明之一,中华文明的发展对世界文化、科技和艺术的发展做出了巨大贡献;伊斯兰教是公元7世纪兴起于阿拉伯半岛的宗教,随后迅速传播到中亚、印度、非洲和欧洲等地,因此中古亚洲封建政权传播了东西方文化,促进了东西方文化的交流,并将儒家文化发扬光大,形成了独具特色的东亚文化圈,推动了中古时期世界文化多元发展的趋势。

17.(1)中国先进文化的巨大影响;日本国内阶级矛盾的激化。

(2)经济上:实行土地国有制、“班田收授法”、租庸调制,效仿了中国的均田制、租庸调制;政治上:建立中央集权制国家制度,中央是二官八省制,地方是国、郡、里制,效仿了中国的中央集权封建君主专制制度、三省六部制、郡县制。

(3)大化改新是自上而下的封建性质的改革。

【详解】(1)根据材料“唐朝……形成了法制完备的强大的中央集权制国家。高度发达的中国封建文化对周边国家和东亚世界产生了强烈的影响”可知,中国先进文化的巨大影响;根据材料“(日本)统治阶级在国内的争夺加剧起来,他们‘各置己民,恣情驱使,又割国县山海林野田池,以为己财,争战不已。或者兼并万顷田,或者全无容针之地’”可知,日本国内阶级矛盾的激化。

(2)根据材料二改革的内容,对照唐朝的政治、经济制度分析概括即可。根据材料“废除皇室和贵族的一切私有土地和部民,全国的土地和人民都直接归属天皇,成为公地和公民”“实行‘班田收授法’,国家班给农民口分田,六年一班,死后归还。另分给园地和宅地,可以世袭占有。另外,对贵族官僚授予封食,对功臣贵族另赐功田”“改革租税制度,实行租庸调法”可知,经济上:实行土地国有制、“班田收授法”、租庸调制;结合所学知识可知,效仿了中国的均田制、租庸调制;根据材料“改革国家机构,建立中央集权制国家制度。中央政府设二官八省,分别掌握各项政务;地方行政设国、郡、里等单位,国司和郡司由中央任命,里长由地方土豪充任”可知,政治上:建立中央集权制国家制度,中央是二官八省制,地方是国、郡、里制;结合所学知识可知,效仿了中国的中央集权封建君主专制制度、三省六部制、郡县制。

(3)结合以上材料,从改革的方式、生产关系性质角度分析改革的性质,可知大化改新在经济方面,效仿了中国的均田制、租庸调制;在政治方面,效仿了中国的中央集权封建君主专制制度、三省六部制、郡县制。因此,大化改新是自上而下的封建性质的改革。

18.(1)特点:形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:都深受中国儒家文化的影响;政治上都进行了改革,推行中央集权制度;都经历了长期的分裂割据时期等。(其它言之有理亦可)

异:日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。(其它言之有理亦可)

【详解】(1)特点:根据材料“所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做‘汉字文化圈’。”可分析出形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;材料“这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”说明日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:根据材料“因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”可分析出都深受中国儒家文化的影响;根据材料“中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。”可分析出政治上都进行了改革,推行中央集权制度;根据材料“如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可推断出都经历了长期的分裂割据时期等。异:结合所学知识,日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;结合所学知识及材料“三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可分析出新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。

19.示例:选(1):原因:古代文明的扩展,使不同文明相互连接,希罗多德的《历史》记述了地中海到波斯地区,是古希腊文明扩展所及的已知区域,也是对不同文明碰撞的记述。希罗多德用理性的方式理解世界,《历史》的记述体现了人在历史中的作用,体现了人文的精神。

选(2):原因:受丝绸之路和十字军东征影响,西欧人形成了对欧亚非世界相对宽广的认识。西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统。中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局,基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸。《双城编年史》以宗教思想统摄全书。

选(3):原因:文艺复兴后西方社会的重大变革、资本主义兴起以及地理大发现打破了东西方世界相对隔绝状态,世界日益成为一个整体,这使《风俗论》对全球历史有进一步的叙述。启蒙运动中理性主义思潮的影响下,进步史观更加笃定,相信人类能够不断完善和进步。

【详解】根据题意要求,任选(1)(2)(3)之一,分析上述欧洲历史著作中对“世界”的认识形成的原因。如选(1),根据“希罗多德(古希腊,约前480-前425年)”“古希腊先民的历史意识被神话传说所笼罩。而希罗多德《历史》记述的希波战争各城邦同仇敌忆,终于击败波斯帝国,揭示出拯救希腊的是人而不是神。该书涉及的范围主要从地中海到波斯地区”论述原因,可知古代文明的扩展,使不同文明相互连接,希罗多德的《历史》记述了地中海到波斯地区,是古希腊文明扩展所及的已知区域,也是对不同文明碰撞的记述。希罗多德用理性的方式理解世界,《历史》的记述体现了人在历史中的作用,体现了人文的精神。如选(2),根据“奥托(德意志,1114-1158年)”“著《双城编年史》,以上帝之城与世俗之城的宗教思想统摄全书。他认为“世界分三部分:亚洲、非洲和欧洲”,书中所述的“东方”仅仅是十字军东征所及的区域,古罗马和日耳曼是他主要的关注点”论述原因,可知受丝绸之路和十字军东征影响,西欧人形成了对欧亚非世界相对宽广的认识。西罗马帝国的灭亡,中断了西方古典史学的传统。中世纪欧洲形成了教权和王权并立的二元政治格局,基督教会控制了西欧社会的精神生活,史学沦为神学的附庸。《双城编年史》以宗教思想统摄全书。如选(3),根据“伏尔泰(法国,1694-1778年)”“著《风俗论》,从远古中国讲起,涉及欧、亚、非、美各洲的历史,但缺乏对东方民族历史的深入分析。作者力图说明,人类在长期的历史发展进程中,逐步摆脱偏见、迷信和奴役,向理性、公正、文明的方向前进”论述原因,可知文艺复兴后西方社会的重大变革、资本主义兴起以及地理大发现打破了东西方世界相对隔绝状态,世界日益成为一个整体,这使《风俗论》对全球历史有进一步的叙述。启蒙运动中理性主义思潮的影响下,进步史观更加笃定,相信人类能够不断完善和进步等等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体