课件(共25张PPT):文章妙法巧写景——尝试写作散文(第一课时)

文档属性

| 名称 | 课件(共25张PPT):文章妙法巧写景——尝试写作散文(第一课时) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-16 09:20:16 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

文章妙法巧写景

——尝试写作散文(第一课时)

必修上第七单元微专题三

文学阅读与写作

专题导入

学完本单元的五篇经典散文,你会发现它们有这样共同的特点:一是景美情深,二是意蕴深厚,它们不仅展现了景之美情之浓,而且蕴含着丰富深刻的思想,可以引发读者对自然、人生、社会的多方面思考。三是语言美,尽管各类散文都讲究语言美,但写景状物散文对语言美的要求更高,我们如何吸收其中的写作养分,写出一篇饱含感情的写景抒情散文呢?

专题目标

1.借鉴五篇散文的写作手法。

2.尝试写作散文。

3.明确写景抒情散文评价量表,并依其评改散文。

活动过程

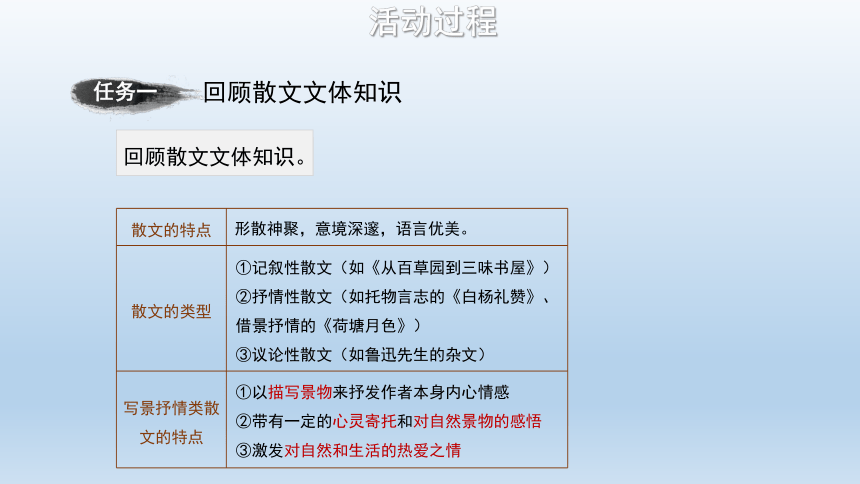

散文的特点

散文的类型

写景抒情类散文的特点

回顾散文文体知识

回顾散文文体知识。

①记叙性散文(如《从百草园到三味书屋》)

②抒情性散文(如托物言志的《白杨礼赞》、

借景抒情的《荷塘月色》)

③议论性散文(如鲁迅先生的杂文)

①以描写景物来抒发作者本身内心情感

②带有一定的心灵寄托和对自然景物的感悟

③激发对自然和生活的热爱之情

形散神聚,意境深邃,语言优美。

任务一

活动过程

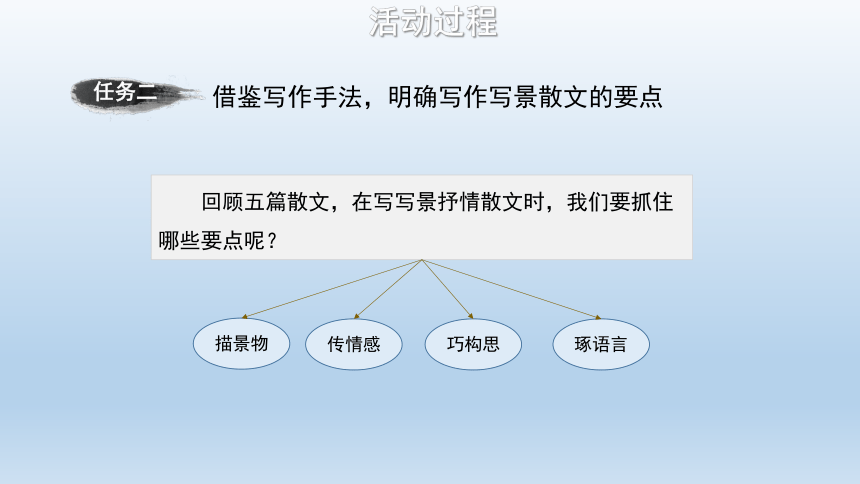

任务二

借鉴写作手法,明确写作写景散文的要点

回顾五篇散文,在写写景抒情散文时,我们要抓住哪些要点呢?

描景物

传情感

巧构思

琢语言

活动过程

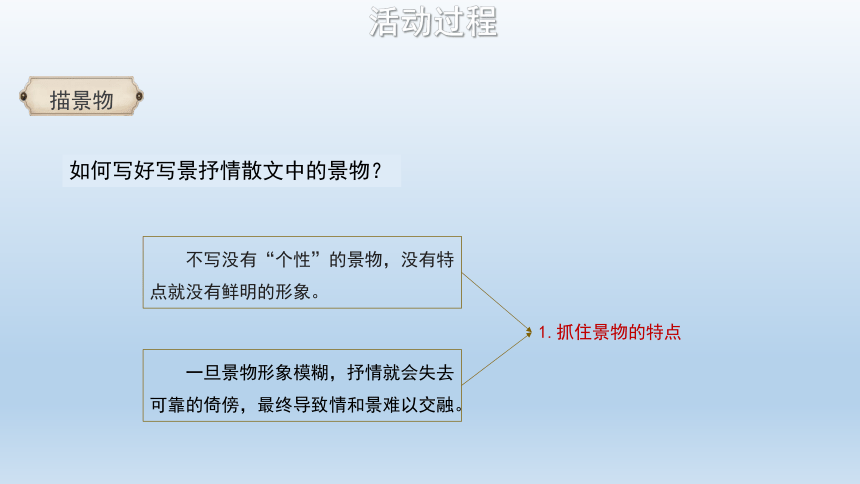

不写没有“个性”的景物,没有特点就没有鲜明的形象。

1.抓住景物的特点

如何写好写景抒情散文中的景物?

描景物

一旦景物形象模糊,抒情就会失去可靠的倚傍,最终导致情和景难以交融。

活动过程

“新鲜”的物象让人印象深刻

2.选好物象,见人所未见

《故都的秋》中“灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹”,“脚踏上去,声音也没有,气味也没有”的槐树落蕊,平常而细微,却极好地传递了清、静的意味。

史铁生选择的瓢虫、露珠等意象,平常细微,却传达出有生机的意味。

不为人注意的平凡

例

活动过程

3.用心描写,染好“色彩”

此中不同,就是情思、趣味的不同。用心描写的过程本质上是把字句和内心相连的过程,非如此,物象或者无“色彩”,或者非“我”之色彩。

物象

富有意味的意象

精心雕琢

追求语言的华丽

×

将自己的情趣有效地投射到景物上

√

杜甫不用“无边落叶”而用“无边落木”。

王实甫不说“晓来谁染霜林红”而说“晓来谁染霜林醉”。

苏轼不言“白露弥江”而言“白露横江”。

例

活动过程

4.注意层次,力求丰满

如何安排景物?

远近

高低

内外

点面

味觉

视觉

触觉

嗅觉

听觉

动静

比如《故都的秋》的第三段,从高处的天色、驯鸽,写到叶底漏下的日光,再写到低处破壁腰的牵牛花,既绘天色、花色,也描驯鸽的飞声。如此由高及低,“绘声”“绘色”,方使得景物立体而有序,如见其形,如闻其声。

例

活动过程

5.巧用修辞,展现特征

修辞

拟人

通感

排比

……

比喻

比如《荷塘月色》“塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”运用通感手法,作者把黑白相间的光和影构成的画面比作和谐的旋律、小提琴的名曲,把视觉的形象转化为听觉的声音,给人以视觉兼听觉的感受,达到很好的艺术效果。

出水的荷叶“像亭亭的舞女的裙”,使人联想到荷叶翩翩起舞般婀娜的丰姿。

“叶子本是肩并肩密密地挨着”运用了拟人手法,写出了叶子的密。

例

活动过程

传情感

作家用自己的眼睛筛选了眼前的世界,然后又用“心”为景物着色,这时他看到的已不再是纯粹的自然景物,而是一个“有情”世界。因为这个世界是人格化的,所以它就能和作者交流;于是,风景又反过来开始作用于他。

情景交融

活动过程

1.景物对人的作用力(关联写作思路)

风景会因为其特点而对人的内心产生不同影响。这就如物理学上外物的作用力一样。从这五篇作品看,景作用于情有哪两种方向?这对我们写作写景抒情散文有何启发?

(1)景、情同向,景正作用于情。

景物的情趣追求和“我”的情趣追求一致。

比如《故都的秋》,景的清、静、悲凉正是“我”所喜欢的秋的况味,于是感慨“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”。

例

我见青山多妩媚,料青山见我应如是。

活动过程

景、情异向时,自然景物不再是惺惺相惜的朋友,而是成了循循善诱的老师,它引导“我”洞察生命的真谛、社会宇宙运行的道理。

(2)景、情异向,景反作用于情。

景物的情趣也有可能和“我”当时的情趣正好相反。

《荷塘月色》中,“我”心绪不宁,愁烦苦闷,而景淡雅、幽美。

《我与地坛》中,地坛衰败然又生机勃勃、自得坦然,而“我”因为生活的打击而沮丧颓唐,失去了生活的信心。

《赤壁赋》中,景色阔大平静,而“我”因为政治上的失意而倍感志向被缚,生命拘束。这时,景物就会反作用于人,将人情拉向自己这一边,让“我”受其影响,被其感染,并最终达到二者一致,情景交融,物我同化。

例

活动过程

作家借景物会达到何种目的?或会获得何种收获?

2.作用力产生的影响(关联文章主旨)

一个内心丰富、感知灵敏的人在面对自然景物时,总会敏锐地捕捉到景物的情趣,并发现它们和自己情趣追求的异同,进而作出自己的反应。表现在写景抒情散文中,就是抒情说理的内容。

(1)景、情同向。

寄托情感。

通过对故都之秋“清、静、悲凉”形象的描绘,郁达夫表达了对这种深沉、萧索况味的喜爱和对故都的深深眷恋之情。这份喜爱和眷恋和他本人颠沛流离的经历有关(可以想象,在兵荒马乱的 1934 年,当时居无定所的作家是不会喜爱硕果累累的秋天的),也和他的美学追求有关。景、情一致时,作家便可以将自己的内心寄托于景物,委婉地借景物和对景物的抒情、议论来呈现自己的内心世界。

例

活动过程

(2)景、情异向。

①获得哲思。

史铁生正是在坦露生命真相的地坛里,靠野草、荒藤、蚂蚁、瓢虫想明白了生与死及怎样活的问题,自然给予他启发,使他意识到自己的错误,从而将自己从颓唐消沉的泥淖中拯救出来。

例

②得到排遣。

现实世界常常是不如人意的,而自然景物可以提供另一个不一样的世界,使人获得慰藉。朱自清正是在荷塘月色中短暂地逃离了让他感到不自由、感到哀愁的现实世界,获得了那一刻的淡淡的喜悦。

例

你可以选择“同向”的景物,以此来寄托情感,表达追求;也可以选择“异向”的景物,以此来表达你从自然景物中获得的哲思或是得到的快乐。

活动过程

巧构思

《故都的秋》开头和结尾都以北国之秋和南国之秋作对比,表达作者对北国之秋的向往之情。在中间的主体部分,作者细腻地描绘了故都的秋之景色,突出了其“清”“静”“悲凉”的特点。最后以议论和抒情结尾,进一步赞颂北国之秋。首尾照应,构思巧妙。

《我与地坛》明线与暗线交织,结构严密。明线写地坛的博大、宽广以及作者的成长、成熟,暗线写母亲无私、伟大的爱。明暗两条线索结合行文,突出了文章的主题。

《登泰山记》全文由介绍泰山到记叙登泰山的经过,进而描写登泰山所见之景,围绕泰山逐层推进,井然有序。

例

活动过程

琢语言

①朴素美

《荷塘月色》开篇就说“这几天心里颇不宁静”,似乎把读者当作了可以倾诉内心的朋友,让人觉得诚恳、自然,一下子就把读者带入了那种情境中。又如“我悄悄地披了大衫,带上门出去”“这路上阴森森的,有些怕人”等语句,都平白如话,自然流畅,读之使人感觉分外亲切。

例

②音乐美

《荷塘月色》中作者常常运用叠字叠句来深化物态情貌的形象感。叠字的运用不但传神地描摹出眼前的景象,而且使文气舒展,给人音韵和谐的美感。如“蓊蓊郁郁”“远远近近”“高高低低”的树、“曲曲折折”的荷塘、“田田”的叶子、“缕缕”的清香、“脉脉”的流水等,比比皆是,独具匠心。

例

活动过程

③准确优美

《赤壁赋》作者用词造句准确优美,对文字的锤炼达到了炉火纯青的地步。如开头一段写景,以“清”形容风的清爽宜人,用“徐”描绘风的微微吹拂,用“不兴”描绘江面风波的平静。这幅安谧宁静的画面,使人感到舒适畅快、赏心悦目。用“徘徊”一词写月,赋予月亮以人的感情。“白露横江”“水光接天”中“白”“横”“接”,写出了江面上白茫茫的水气和月光下水天相接的情景。“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,用“纵”“凌”二字描绘了小舟在宽阔的江面上自由地随意荡漾的状态。

例

活动过程

课文 手法借鉴

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

《赤壁赋》

《登泰山记》

总结

意象与情感完美融合,情景交融,写雅情闲意;南方的秋与北方的秋的对比与衬托突出故都的秋的特点。

使用比喻、拟人、排比、通感等多种修辞手法,工笔细描,状景逼真;虚写与实写相映成趣。

写荒芜并不衰败的地坛,写景状物抓住特征,以景物衬托心情。

骈散结合,文字有韵律美。作者触景生情,因情悟理,景情理完美融合。

游踪清晰,写日出景色多角度、有层次,描摹细致逼真,语言雅洁,情趣雅正。

活动过程

任务三

写作写景抒情散文

借鉴五篇散文的写法,写一篇不少于800字的散文。写完之后与同学交换阅读,互相品评,提出修改建议。修改后,把全班的习作编辑成册,拟定书名,撰写序言,作为高中生活的一份纪念。以下题目供参考,也可以自拟题目。

活动过程

1.对我们的校园(村庄或小区等),你也许已经非常熟悉了,但很可能其中还有你未曾留意的一小块天地;同一处景物,你也未必观察到它在不同时间的变化。以《我仿佛第一次走过_________》为题,写一篇散文。

活动过程

思路点拨

这是一项半命题作文写作任务。题中的提示语与动词“走过”限定了横线上所填的内容必须是一个地点,且是一个自己熟悉的地方。“仿佛第一次”是本题的题眼,要求找到日常生活中被忽视的一片天地,或者是随着时间发生变化的地方。文章需兼顾“旧”与“新”两个层面,以“新”为主,截取日常生活中某一横截面,展现出于寻常处的意外发现。

在文章构思上,可以从“变化”入手进行思考,通过寻找促使“仿佛第一次”发生的动机来进行题目拟定。这种动机可能来自外界的刺激。比如春季的一声鸟鸣、盛夏的一场雷雨、秋天飘落的黄叶与冬日的皑皑白雪,季节更替是自然给大地常换的新装;比如随着人年龄的增长,境遇的改变,甚至是心情好坏,景色也会呈现出不同的风貌。

活动过程

2.四季更替是大自然的节律,每个季节都有它独有的特点。“立春”“立秋”“夏至”“冬至”,这些字眼都能引发很多遐想和回忆。选择一个节气,观察此时的景物和人们的活动,写一篇散文(不少于800字)。

活动过程

思路点拨

二十四节气是中国古代农耕文明的智慧结晶。农耕生活与自然节律息息相关,它展现了农耕先民对宇宙、时令、气候以及物候等变化规律的观察。

节气作为一个时间点,带有纵向面的深度——也即题目中过去的“遐想与回忆”以及“此时的景物与人们的活动”两方面的内容。

节气带着农时、节令、习俗等传统而来,带有当季的景色与食物,又带去人在那一年、那些年留下的回忆。

在写作时,大家不妨引用描写相关节气的古典诗词,以增强文章的文学性和厚重感;并充分展开联想,选取最难忘、最能表现主题的细节来行文。

活动小结

写景抒情散文

描景物

传情感

巧构思

琢语言

文章妙法巧写景

——尝试写作散文(第一课时)

必修上第七单元微专题三

文学阅读与写作

专题导入

学完本单元的五篇经典散文,你会发现它们有这样共同的特点:一是景美情深,二是意蕴深厚,它们不仅展现了景之美情之浓,而且蕴含着丰富深刻的思想,可以引发读者对自然、人生、社会的多方面思考。三是语言美,尽管各类散文都讲究语言美,但写景状物散文对语言美的要求更高,我们如何吸收其中的写作养分,写出一篇饱含感情的写景抒情散文呢?

专题目标

1.借鉴五篇散文的写作手法。

2.尝试写作散文。

3.明确写景抒情散文评价量表,并依其评改散文。

活动过程

散文的特点

散文的类型

写景抒情类散文的特点

回顾散文文体知识

回顾散文文体知识。

①记叙性散文(如《从百草园到三味书屋》)

②抒情性散文(如托物言志的《白杨礼赞》、

借景抒情的《荷塘月色》)

③议论性散文(如鲁迅先生的杂文)

①以描写景物来抒发作者本身内心情感

②带有一定的心灵寄托和对自然景物的感悟

③激发对自然和生活的热爱之情

形散神聚,意境深邃,语言优美。

任务一

活动过程

任务二

借鉴写作手法,明确写作写景散文的要点

回顾五篇散文,在写写景抒情散文时,我们要抓住哪些要点呢?

描景物

传情感

巧构思

琢语言

活动过程

不写没有“个性”的景物,没有特点就没有鲜明的形象。

1.抓住景物的特点

如何写好写景抒情散文中的景物?

描景物

一旦景物形象模糊,抒情就会失去可靠的倚傍,最终导致情和景难以交融。

活动过程

“新鲜”的物象让人印象深刻

2.选好物象,见人所未见

《故都的秋》中“灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹”,“脚踏上去,声音也没有,气味也没有”的槐树落蕊,平常而细微,却极好地传递了清、静的意味。

史铁生选择的瓢虫、露珠等意象,平常细微,却传达出有生机的意味。

不为人注意的平凡

例

活动过程

3.用心描写,染好“色彩”

此中不同,就是情思、趣味的不同。用心描写的过程本质上是把字句和内心相连的过程,非如此,物象或者无“色彩”,或者非“我”之色彩。

物象

富有意味的意象

精心雕琢

追求语言的华丽

×

将自己的情趣有效地投射到景物上

√

杜甫不用“无边落叶”而用“无边落木”。

王实甫不说“晓来谁染霜林红”而说“晓来谁染霜林醉”。

苏轼不言“白露弥江”而言“白露横江”。

例

活动过程

4.注意层次,力求丰满

如何安排景物?

远近

高低

内外

点面

味觉

视觉

触觉

嗅觉

听觉

动静

比如《故都的秋》的第三段,从高处的天色、驯鸽,写到叶底漏下的日光,再写到低处破壁腰的牵牛花,既绘天色、花色,也描驯鸽的飞声。如此由高及低,“绘声”“绘色”,方使得景物立体而有序,如见其形,如闻其声。

例

活动过程

5.巧用修辞,展现特征

修辞

拟人

通感

排比

……

比喻

比如《荷塘月色》“塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”运用通感手法,作者把黑白相间的光和影构成的画面比作和谐的旋律、小提琴的名曲,把视觉的形象转化为听觉的声音,给人以视觉兼听觉的感受,达到很好的艺术效果。

出水的荷叶“像亭亭的舞女的裙”,使人联想到荷叶翩翩起舞般婀娜的丰姿。

“叶子本是肩并肩密密地挨着”运用了拟人手法,写出了叶子的密。

例

活动过程

传情感

作家用自己的眼睛筛选了眼前的世界,然后又用“心”为景物着色,这时他看到的已不再是纯粹的自然景物,而是一个“有情”世界。因为这个世界是人格化的,所以它就能和作者交流;于是,风景又反过来开始作用于他。

情景交融

活动过程

1.景物对人的作用力(关联写作思路)

风景会因为其特点而对人的内心产生不同影响。这就如物理学上外物的作用力一样。从这五篇作品看,景作用于情有哪两种方向?这对我们写作写景抒情散文有何启发?

(1)景、情同向,景正作用于情。

景物的情趣追求和“我”的情趣追求一致。

比如《故都的秋》,景的清、静、悲凉正是“我”所喜欢的秋的况味,于是感慨“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”。

例

我见青山多妩媚,料青山见我应如是。

活动过程

景、情异向时,自然景物不再是惺惺相惜的朋友,而是成了循循善诱的老师,它引导“我”洞察生命的真谛、社会宇宙运行的道理。

(2)景、情异向,景反作用于情。

景物的情趣也有可能和“我”当时的情趣正好相反。

《荷塘月色》中,“我”心绪不宁,愁烦苦闷,而景淡雅、幽美。

《我与地坛》中,地坛衰败然又生机勃勃、自得坦然,而“我”因为生活的打击而沮丧颓唐,失去了生活的信心。

《赤壁赋》中,景色阔大平静,而“我”因为政治上的失意而倍感志向被缚,生命拘束。这时,景物就会反作用于人,将人情拉向自己这一边,让“我”受其影响,被其感染,并最终达到二者一致,情景交融,物我同化。

例

活动过程

作家借景物会达到何种目的?或会获得何种收获?

2.作用力产生的影响(关联文章主旨)

一个内心丰富、感知灵敏的人在面对自然景物时,总会敏锐地捕捉到景物的情趣,并发现它们和自己情趣追求的异同,进而作出自己的反应。表现在写景抒情散文中,就是抒情说理的内容。

(1)景、情同向。

寄托情感。

通过对故都之秋“清、静、悲凉”形象的描绘,郁达夫表达了对这种深沉、萧索况味的喜爱和对故都的深深眷恋之情。这份喜爱和眷恋和他本人颠沛流离的经历有关(可以想象,在兵荒马乱的 1934 年,当时居无定所的作家是不会喜爱硕果累累的秋天的),也和他的美学追求有关。景、情一致时,作家便可以将自己的内心寄托于景物,委婉地借景物和对景物的抒情、议论来呈现自己的内心世界。

例

活动过程

(2)景、情异向。

①获得哲思。

史铁生正是在坦露生命真相的地坛里,靠野草、荒藤、蚂蚁、瓢虫想明白了生与死及怎样活的问题,自然给予他启发,使他意识到自己的错误,从而将自己从颓唐消沉的泥淖中拯救出来。

例

②得到排遣。

现实世界常常是不如人意的,而自然景物可以提供另一个不一样的世界,使人获得慰藉。朱自清正是在荷塘月色中短暂地逃离了让他感到不自由、感到哀愁的现实世界,获得了那一刻的淡淡的喜悦。

例

你可以选择“同向”的景物,以此来寄托情感,表达追求;也可以选择“异向”的景物,以此来表达你从自然景物中获得的哲思或是得到的快乐。

活动过程

巧构思

《故都的秋》开头和结尾都以北国之秋和南国之秋作对比,表达作者对北国之秋的向往之情。在中间的主体部分,作者细腻地描绘了故都的秋之景色,突出了其“清”“静”“悲凉”的特点。最后以议论和抒情结尾,进一步赞颂北国之秋。首尾照应,构思巧妙。

《我与地坛》明线与暗线交织,结构严密。明线写地坛的博大、宽广以及作者的成长、成熟,暗线写母亲无私、伟大的爱。明暗两条线索结合行文,突出了文章的主题。

《登泰山记》全文由介绍泰山到记叙登泰山的经过,进而描写登泰山所见之景,围绕泰山逐层推进,井然有序。

例

活动过程

琢语言

①朴素美

《荷塘月色》开篇就说“这几天心里颇不宁静”,似乎把读者当作了可以倾诉内心的朋友,让人觉得诚恳、自然,一下子就把读者带入了那种情境中。又如“我悄悄地披了大衫,带上门出去”“这路上阴森森的,有些怕人”等语句,都平白如话,自然流畅,读之使人感觉分外亲切。

例

②音乐美

《荷塘月色》中作者常常运用叠字叠句来深化物态情貌的形象感。叠字的运用不但传神地描摹出眼前的景象,而且使文气舒展,给人音韵和谐的美感。如“蓊蓊郁郁”“远远近近”“高高低低”的树、“曲曲折折”的荷塘、“田田”的叶子、“缕缕”的清香、“脉脉”的流水等,比比皆是,独具匠心。

例

活动过程

③准确优美

《赤壁赋》作者用词造句准确优美,对文字的锤炼达到了炉火纯青的地步。如开头一段写景,以“清”形容风的清爽宜人,用“徐”描绘风的微微吹拂,用“不兴”描绘江面风波的平静。这幅安谧宁静的画面,使人感到舒适畅快、赏心悦目。用“徘徊”一词写月,赋予月亮以人的感情。“白露横江”“水光接天”中“白”“横”“接”,写出了江面上白茫茫的水气和月光下水天相接的情景。“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,用“纵”“凌”二字描绘了小舟在宽阔的江面上自由地随意荡漾的状态。

例

活动过程

课文 手法借鉴

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

《赤壁赋》

《登泰山记》

总结

意象与情感完美融合,情景交融,写雅情闲意;南方的秋与北方的秋的对比与衬托突出故都的秋的特点。

使用比喻、拟人、排比、通感等多种修辞手法,工笔细描,状景逼真;虚写与实写相映成趣。

写荒芜并不衰败的地坛,写景状物抓住特征,以景物衬托心情。

骈散结合,文字有韵律美。作者触景生情,因情悟理,景情理完美融合。

游踪清晰,写日出景色多角度、有层次,描摹细致逼真,语言雅洁,情趣雅正。

活动过程

任务三

写作写景抒情散文

借鉴五篇散文的写法,写一篇不少于800字的散文。写完之后与同学交换阅读,互相品评,提出修改建议。修改后,把全班的习作编辑成册,拟定书名,撰写序言,作为高中生活的一份纪念。以下题目供参考,也可以自拟题目。

活动过程

1.对我们的校园(村庄或小区等),你也许已经非常熟悉了,但很可能其中还有你未曾留意的一小块天地;同一处景物,你也未必观察到它在不同时间的变化。以《我仿佛第一次走过_________》为题,写一篇散文。

活动过程

思路点拨

这是一项半命题作文写作任务。题中的提示语与动词“走过”限定了横线上所填的内容必须是一个地点,且是一个自己熟悉的地方。“仿佛第一次”是本题的题眼,要求找到日常生活中被忽视的一片天地,或者是随着时间发生变化的地方。文章需兼顾“旧”与“新”两个层面,以“新”为主,截取日常生活中某一横截面,展现出于寻常处的意外发现。

在文章构思上,可以从“变化”入手进行思考,通过寻找促使“仿佛第一次”发生的动机来进行题目拟定。这种动机可能来自外界的刺激。比如春季的一声鸟鸣、盛夏的一场雷雨、秋天飘落的黄叶与冬日的皑皑白雪,季节更替是自然给大地常换的新装;比如随着人年龄的增长,境遇的改变,甚至是心情好坏,景色也会呈现出不同的风貌。

活动过程

2.四季更替是大自然的节律,每个季节都有它独有的特点。“立春”“立秋”“夏至”“冬至”,这些字眼都能引发很多遐想和回忆。选择一个节气,观察此时的景物和人们的活动,写一篇散文(不少于800字)。

活动过程

思路点拨

二十四节气是中国古代农耕文明的智慧结晶。农耕生活与自然节律息息相关,它展现了农耕先民对宇宙、时令、气候以及物候等变化规律的观察。

节气作为一个时间点,带有纵向面的深度——也即题目中过去的“遐想与回忆”以及“此时的景物与人们的活动”两方面的内容。

节气带着农时、节令、习俗等传统而来,带有当季的景色与食物,又带去人在那一年、那些年留下的回忆。

在写作时,大家不妨引用描写相关节气的古典诗词,以增强文章的文学性和厚重感;并充分展开联想,选取最难忘、最能表现主题的细节来行文。

活动小结

写景抒情散文

描景物

传情感

巧构思

琢语言

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读