【课堂新坐标,同步备课参考】2013-2014学年高中生物(苏教版)必修3课件:专题归纳课4生态系统的稳定及人与环境(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标,同步备课参考】2013-2014学年高中生物(苏教版)必修3课件:专题归纳课4生态系统的稳定及人与环境(共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2014-07-27 16:32:37 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。1.生态系统中各组成成分的作用

(1)非生物成分——生物群落赖以生存和发展的基础

非生物成分为生物提供物质和能量,其中光能是绝大多数生物生命活动的最终能量来源。生态系统中各组成成分的作用和 相互关系

(2)生产者——生态系统的主要成分

通过光合作用或化能合成作用将无机物转变成有机物,将光能或无机物中的能量转变成化学能贮存在有机物中,从而为生物群落提供可利用的物质和能量。生产者是生态系统的基石,是生态系统的主要成分,是一切生物的物质和能量的源泉。

(3)消费者——生态系统最活跃的生物成分

直接或间接以生产者为食,有利于植物传粉或种子的传播,能够加快生态系统中的物质循环。

(4)分解者——物质循环中的关键成分

把有机物分解成各种无机物,是生态系统中的物质循环不可缺少的环节。主要包括营腐生生活的细菌、真菌以及放线菌,还包括蚯蚓、蜣螂等一些腐生动物。

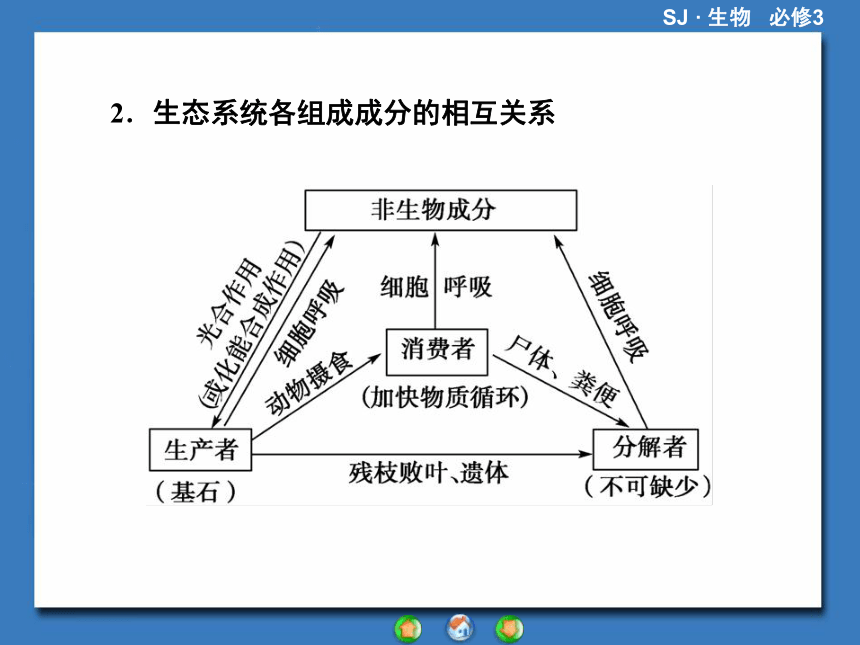

2.生态系统各组成成分的相互关系 (2013·信阳期末)关于生态系统成分中生物部分的叙述不正确的是( )

A.生产者属于自养型真核生物

B.消费者是异养生物

C.分解者不仅限于腐生细菌和真菌

D.生产者、消费者和分解者三者紧密联系

【解析】 生产者不一定是自养型真核生物,如硝化细菌就是生产者,但硝化细菌是原核生物,蓝藻是生产者,蓝藻也是原核生物。消费者是异养生物,分解者可以是细菌、真菌等微生物,也可以是腐生动物,如蚯蚓等。生产者、消费者和分解者通过物质循环和能量流动紧密联系。

【答案】 A

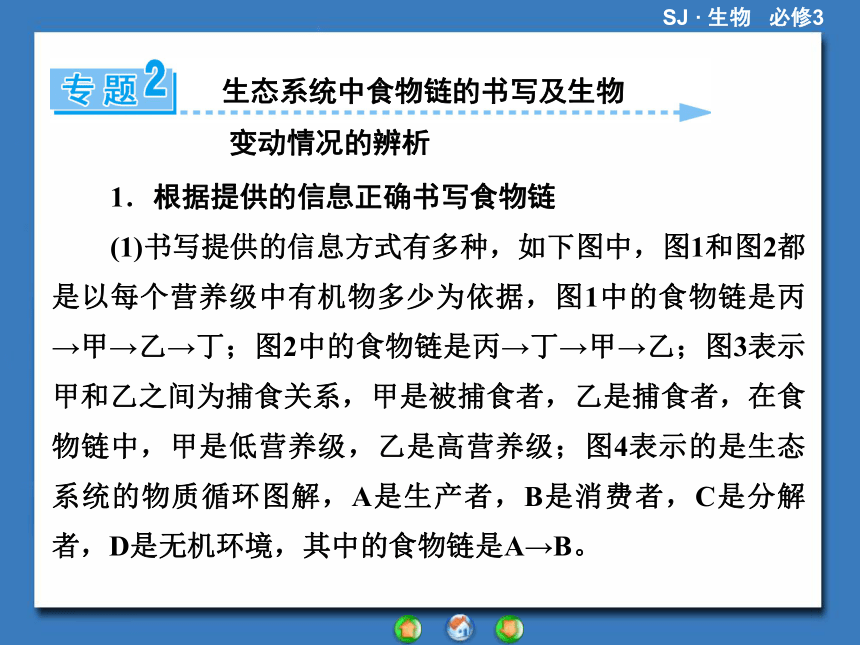

1.根据提供的信息正确书写食物链

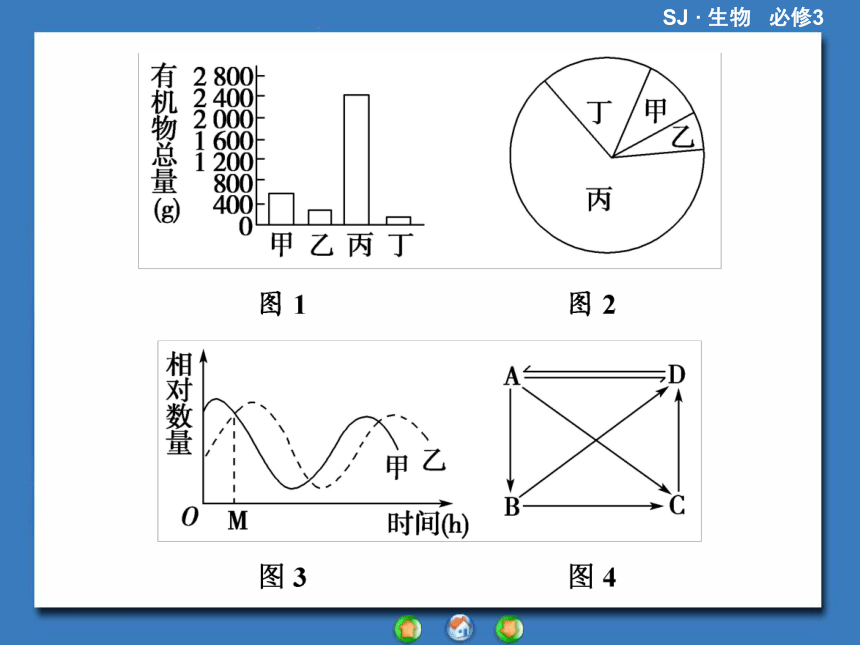

(1)书写提供的信息方式有多种,如下图中,图1和图2都是以每个营养级中有机物多少为依据,图1中的食物链是丙→甲→乙→丁;图2中的食物链是丙→丁→甲→乙;图3表示甲和乙之间为捕食关系,甲是被捕食者,乙是捕食者,在食物链中,甲是低营养级,乙是高营养级;图4表示的是生态系统的物质循环图解,A是生产者,B是消费者,C是分解者,D是无机环境,其中的食物链是A→B。生态系统中食物链的书写及生物 变动情况的辨析 (2)表格数据形式直接呈现(能量值)构建食物链(网)。

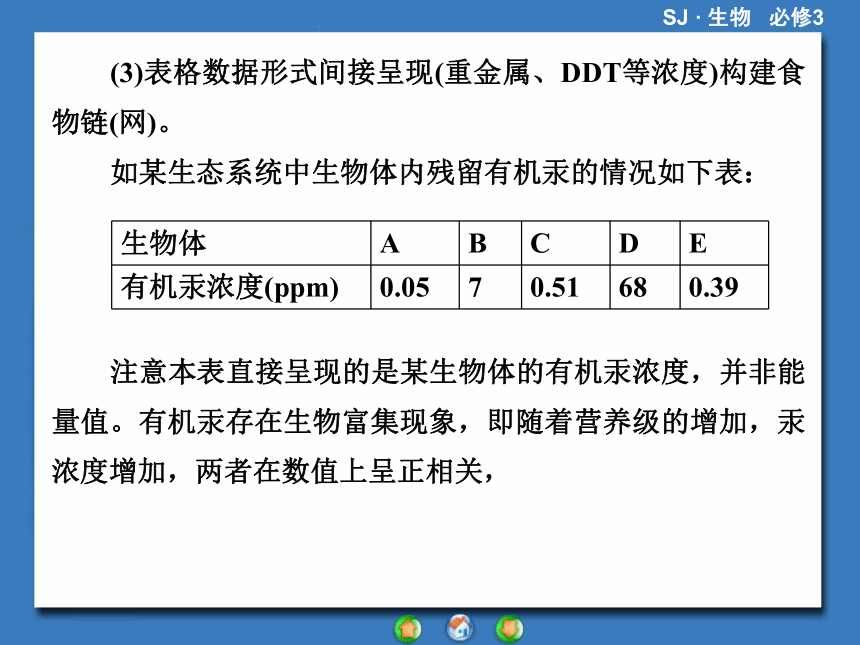

下表是对某生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中A、B、C、D分别表示不同的营养级,Pg表示生物同化作用固定能量的总量。

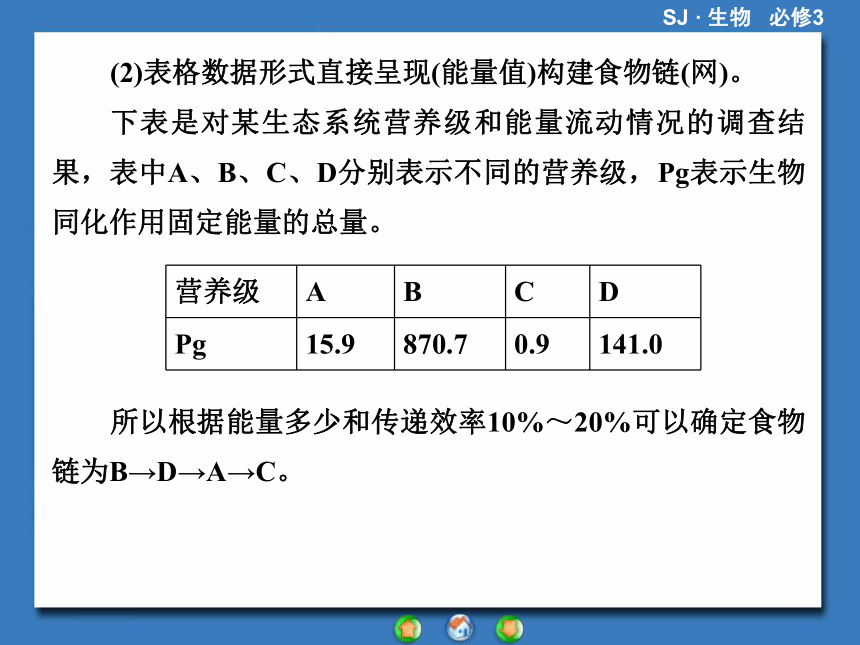

所以根据能量多少和传递效率10%~20%可以确定食物链为B→D→A→C。(3)表格数据形式间接呈现(重金属、DDT等浓度)构建食物链(网)。

如某生态系统中生物体内残留有机汞的情况如下表:

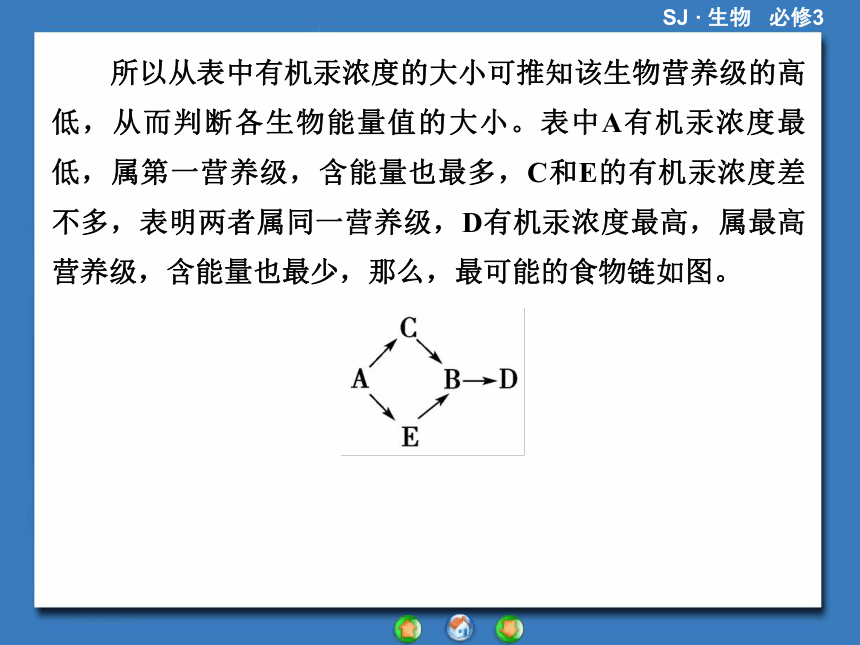

注意本表直接呈现的是某生物体的有机汞浓度,并非能量值。有机汞存在生物富集现象,即随着营养级的增加,汞浓度增加,两者在数值上呈正相关, 所以从表中有机汞浓度的大小可推知该生物营养级的高低,从而判断各生物能量值的大小。表中A有机汞浓度最低,属第一营养级,含能量也最多,C和E的有机汞浓度差不多,表明两者属同一营养级,D有机汞浓度最高,属最高营养级,含能量也最少,那么,最可能的食物链如图。 (4)根据提供的捕食方面的信息构建食物链(网)。

古树上有红蜘蛛、蚜虫、草蛉、七星瓢虫、麻雀、花喜鹊等6种动物,它们之间的关系是:草蛉、七星瓢虫捕食红蜘蛛、蚜虫;红蜘蛛、蚜虫以植物的各器官为食物;麻雀、花喜鹊以红蜘蛛、蚜虫、草蛉为食。

根据上述材料,画出该生态系统的食物网简图,以表示各生物之间的关系,图示如下:

2.生态系统中因某种生物减少导致其他生物变动情况的辨析

(1)食物链中第一营养级的生物减少对其他物种变动的影响

食物链中,若处于第一营养级的生物减少,直接以其为食物的第二营养级生物因食物缺乏而数量减少,又会引起连锁反应,致使第三、第四营养级生物依次减少。

(2)“天敌”一方减少,对被捕食者数量变动的影响

若一条食物链中处于“天敌”地位的生物数量减少,则被捕食者数量因此而迅速增加,但这种增加并不是无限的,随数量的增加,种群密度加大,种内斗争势必加剧,再加上没有了天敌的“压力”,被捕食者自身素质(如奔跑速度、警惕灵敏性等)必会下降,导致流行病蔓延,老弱病残增多,最终造成密度减小,直至相对稳定,即天敌减少,造成被食方先增加后减少,最后趋于稳定。

(3)复杂食物网某种群数量的变化对其他生物的影响

在一个复杂的食物网中,当某种群生物因某种原因而发生变化时,对另一种群生物数量的影响,沿不同的路线分析,结果不同时,应遵循以下规律:

①以中间环节少的作为分析依据,考虑方向和顺序应从高营养级依次到低营养级。

②生产者相对稳定,即生产者比消费者稳定得多,所以当某一种群数量发生变化时,一般不用考虑生产者数量的增加或减少。

③处于最高营养级且食物有多种来源的种群,若其中一条食物链中断,则该种群的数量不会发生较大的变化。在如图所示的食物网中,若蚱蜢突然减少,分析蚯蚓数目的变化。

蚱蜢突然减少,则以它为食的蜥蜴减少,蛇也减少,由于蛇并非鹰的唯一食物,所以蛇减少并不造成鹰的减少。这时兔和相思鸟被鹰捕食的机会增多,从而减少了对蚯蚓的捕食,使蚯蚓的数目增多。 (多选)右图表示草原上几种生物间的食物关系(“→”表示被食关系,如“草→兔”表示草被兔吃)。现因某种原因,蝗虫突然大量死亡,由此可能出现的现象是( )

A.鹰数量会减少

B.蜥蜴数量会明显减少

C.小鸟数量会增加,蚯蚓地减少

D.小鸟数量减少,蚯蚓会增多

【解析】 当蝗虫大量死亡时,蜥蜴和蛇会大量减少,小鸟和兔的数量因鹰的大量捕食而减少,蚯蚓的数量会增多。

【答案】 BD

运用生态学原理来解释、解决生物学问题是近几年高考的常见题型,其解题的突破口是能量流动、物质循环以及二者之间的关系。最常见的实例有以下几种:

生态系统中物质循环和能量流动 方向的调整

1.调整能量流动的方向,使其流向对人类有益的部分

(1)草原上适量放牧:由于人类不能直接利用牧草中的能量,因此放养一些植食性动物,使储存在牧草中的能量经植食性动物流向人类。

(2)农田中除草、除虫:田间杂草与农作物之间属于竞争关系,会和农作物争夺空间和资源;作物害虫与农作物属于捕食或寄生关系。可见,田间杂草和作物害虫都将导致一部分能量流向对人类无益的部分,因此除草、除虫有助于调整能量的流向,使其流向对人类有益的部分。2.能量多级利用

(1)建立生态农业,一方面可使能量多级利用,另一方面可实现物质循环。所谓能量多级利用,指的是使生态系统中的物质和能量分层次多级利用,使生产一种产品时产生的有机废物,成为另一种产品的投入,使废物资源化,从而提高能量的利用效率。

(2)根据生态系统的能量流动规律,要提高能量的利用率,可以在实际生活中借鉴下面的一些措施:①尽量缩短食物链;②充分利用生产者;③充分利用分解者,如利用秸秆培育食用菌、利用植物残体生产沼气等。 (2013·宿迁高二联考)下列有关新型农业生态系统的正确叙述是( )

A.该生态系统实现了物质和能量的良性循环

B.该生态系统提高了各营养级之间的能量传递效率

C.建立该系统的目的是提高生态系统的能量利用率

D.该生态系统中,属于第二营养级的生物有家畜和蚯蚓

【解析】 生态系统能够实现物质循环,而能量是不能被循环利用的,A项错误;生态系统各营养级之间能量传递效率为10%~20%,通过人类的活动,可以调节生态系统能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分,提高生态系统的能量利用率,但不能提高生态系统各营养级之间能量传递效率,B项错误、C项正确;蚯蚓在生态系统中属于分解者,D项错误。

【答案】 C1.生态系统的稳态是系统发展的结果(发展到成熟状态)。

2.结构相对稳定:生态系统中动植物种类及数量一般不会有太大的变化,一般相关种群数量呈现周期性变化,可用如图曲线表示。

3.功能相对稳定:生物群落的物质输入与物质输出相对平衡,能量输入与能量输出相对平衡。生态系统稳态的维持 4.生态系统稳态的调节方式 生态系统的稳态与生物个体的稳态调节有共同的特点,例如两者都有反馈调节机制。请据图作答。

(1)图1为草原生态系统中的反馈调节:

图1

甲、乙、丙三者之间的食物联系是__________;这种反馈调节对该生态系统起了什么作用?

_____________________________________________。(2)图2为某湖泊的生态系统中发生的反馈调节:

图2

这种机制调节与(1)中所述调节的不同之处是_________ _________________________________________________。(3)下图中表示一般情况下,一年内农田、草原和森林生态系统的抵抗力稳定性大小和变化的是( )

【解析】 (1)从图1中的调节情况看,甲减少→乙减少→丙减少,甲增多→乙增多→丙增多,丙增多→乙减少→甲增多,丙减少→乙增多→甲减少,因此判断食物联系为甲→乙→丙。反馈调节对生态系统的稳态起了自动调节作用。

(2)图2中的调节为正反馈调节,调节的结果使最初的变化加快。

(3)农田、草原和森林生态系统的抵抗力稳定性应是森林>草原>农田。

【答案】 (1)甲→乙→丙 对生态平衡或生态系统的稳态起自动调节作用

(2)作用刚好相反。使最初发生变化的成分所产生的变化加速,使生态系统原有的稳态和平衡遭到破坏

(3)C

1.生物富集作用和水体富营养化的辨析

(1)生物富集作用

①生物富集作用又叫生物浓缩,是指生物体通过对环境中某些元素或难以分解的化合物的积累,使这些物质在生物体内的浓度超过环境中浓度的现象。人与环境 ②生物体吸收环境中物质的情况有三种:一种是藻类植物、原生动物和多种微生物等它们主要靠体表直接吸收;另一种是高等植物,它们主要靠根系吸收;再一种是大多数动物,它们主要靠吞食进行吸收。在上述三种情况中,前两种属于直接从环境中摄取,后一种则需要通过食物链进行摄取。

③环境中的各种物质进入生物体后,立即参加到新陈代谢的各项活动中。其中,一部分生命必需的物质参加到生物体的组成中,多余的以及非生命必需的物质则很快地分解掉并且排出体外,只有少数不容易分解的物质(如DDT)长期残留在生物体内。

(2)水体富营养化

①概念:水体富营养化是指水体中N、P等植物必需的矿质元素含量过多而使水质恶化的现象。

②原因:引起水体富营养化的污染源有工业废水、生活污水和农田排水。当它们汇集到池塘、湖泊、海湾时就会使水体中N、P等植物必需的矿质元素增多,致使藻类植物、浮游生物大量繁殖。由于繁殖、生长过程需要消耗大量氧气用以呼吸作用,致使水中溶解氧的含量降低。而且当藻类植物和其他浮游生物死亡之后,其遗体首先被水中需氧微生物分解,从而进一步降低溶解氧的含量,然后被厌氧微生物分解,同时产生H2S、CH4等有毒气体,因而造成鱼类和其他水生生物死亡。

2.外来物种入侵

(1)概念

外来入侵物种是指从自然分布区通过有意或无意的人类活动而被引入,在当地的自然或半自然生态系统中形成了自我再生能力,给当地的生态系统或景观造成明显的损害或影响的物种。(2)外来生物入侵造成的危害

①外来入侵物种通过竞争或占据本地物种的生态位,排挤或杀死本地物种,减少生物多样性。

②与当地物种竞争生活资源或直接杀死当地物种,影响本地物种生存。

③分泌化学物质,抑制其他物种生长。

④通过大面积形成单优群落,降低生物多样性,使依赖于当地物种生存的其他物种没有适宜的栖息场所。

⑤大量利用本地土壤水分,不利于水土保持。

⑥破坏景观的自然性和完整性。

⑦影响遗传多样性。

值得注意的是,与人类对环境的破坏不同,外来入侵物种对生态系统的破坏及威胁是长期的、持久的。当人类停止对某一环境的污染后,该环境会逐渐恢复;而当外来物种入侵后,即使停止继续引入,已传入的个体并不会自动消失,而会继续大肆繁殖和扩散,这时要控制或清除往往十分困难。

环境污染对植物的生长发育有不同程度的影响。在一定程度上,植物在污染环境中也有继续保持正常生命活动的特征,这种特征称为抗性。研究植物的抗性对筛选具有净化环境的植物种类和保护环境有积极意义。

(1)一项研究表明,植物对SO2的抗性与叶片上气孔大小等有关,所得数据如下表: ①该研究说明,植物对SO2的抗性与气孔的密度呈________关系,和每个气孔的面积是________关系。

②在SO2污染严重的地区,最好选择表中________植物为行道树种。

(2)工业生产中产生的SO2是酸雨(pH<5.6)形成的主要原因之一。有人设计实验,研究酸雨对植物的毒害作用。实验过程如图所示(除图中特别说明的外,其他条件甲、乙均相同)。实验结果表明,“酸雨”使植物叶片变黄,而对照实验中的植物没有变黄。该实验说明,“酸雨”对植物的生长发育有影响。

参照上述装置和试剂,以小麦种子为实验材料,尝试设计实验,探究两种不同pH的酸雨对种子萌发率的影响。

①探究问题:不同的酸雨对小麦种子萌发率的影响。

②作出假设:________________________。

③实验步骤(简要叙述):___________________

______________________________________。

④实验预期结果与分析(实验预期结果多种多样,写出其中3种并加以分析):

a.___________________________________________。

b.______________________________________。

c.______________________________________。

【解析】 本题考查分析问题和解决问题的能力。从表中数据可以看出,植物的气孔密度越大,单个气孔面积越小,对SO2的抗性越大。不同pH的酸雨对小麦种子萌发率的实验是一个探究性实验,即实验结果可能出现三种:对种子萌发无影响、对种子萌发有抑制作用、对种子萌发有促进作用。在实验中注意设置对照实验。

【答案】 (1)①正相关 负相关 ②甲 (2)②不同pH的酸雨对小麦种子萌发率的影响程度不同(或相同) ③用上述实验装置和试剂,采用两种pH<5.6的“酸雨”进行实验,设置清水对照。在3个花盆中播种相同数量(例如50粒)的小麦种子,在相同而适宜的环境中培养。一段时间(7天)后,分别统计3个装置中的种子萌发率

④a.如果3个装置中种子萌发率没有差异,那么说明酸雨对小麦种子的萌发率无影响b.如果3个装置中,pH越小,种子萌发率越低,说明酸雨对小麦种子萌发有抑制作用,且随着pH的减小,抑制作用增大 c.如果3个装置中,pH越小,种子萌发率越高,说明酸雨对小麦种子萌发有促进作用,且随着pH的减小,促进作用增大

专题对点演练本小节结束

请按ESC键返回

(1)非生物成分——生物群落赖以生存和发展的基础

非生物成分为生物提供物质和能量,其中光能是绝大多数生物生命活动的最终能量来源。生态系统中各组成成分的作用和 相互关系

(2)生产者——生态系统的主要成分

通过光合作用或化能合成作用将无机物转变成有机物,将光能或无机物中的能量转变成化学能贮存在有机物中,从而为生物群落提供可利用的物质和能量。生产者是生态系统的基石,是生态系统的主要成分,是一切生物的物质和能量的源泉。

(3)消费者——生态系统最活跃的生物成分

直接或间接以生产者为食,有利于植物传粉或种子的传播,能够加快生态系统中的物质循环。

(4)分解者——物质循环中的关键成分

把有机物分解成各种无机物,是生态系统中的物质循环不可缺少的环节。主要包括营腐生生活的细菌、真菌以及放线菌,还包括蚯蚓、蜣螂等一些腐生动物。

2.生态系统各组成成分的相互关系 (2013·信阳期末)关于生态系统成分中生物部分的叙述不正确的是( )

A.生产者属于自养型真核生物

B.消费者是异养生物

C.分解者不仅限于腐生细菌和真菌

D.生产者、消费者和分解者三者紧密联系

【解析】 生产者不一定是自养型真核生物,如硝化细菌就是生产者,但硝化细菌是原核生物,蓝藻是生产者,蓝藻也是原核生物。消费者是异养生物,分解者可以是细菌、真菌等微生物,也可以是腐生动物,如蚯蚓等。生产者、消费者和分解者通过物质循环和能量流动紧密联系。

【答案】 A

1.根据提供的信息正确书写食物链

(1)书写提供的信息方式有多种,如下图中,图1和图2都是以每个营养级中有机物多少为依据,图1中的食物链是丙→甲→乙→丁;图2中的食物链是丙→丁→甲→乙;图3表示甲和乙之间为捕食关系,甲是被捕食者,乙是捕食者,在食物链中,甲是低营养级,乙是高营养级;图4表示的是生态系统的物质循环图解,A是生产者,B是消费者,C是分解者,D是无机环境,其中的食物链是A→B。生态系统中食物链的书写及生物 变动情况的辨析 (2)表格数据形式直接呈现(能量值)构建食物链(网)。

下表是对某生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中A、B、C、D分别表示不同的营养级,Pg表示生物同化作用固定能量的总量。

所以根据能量多少和传递效率10%~20%可以确定食物链为B→D→A→C。(3)表格数据形式间接呈现(重金属、DDT等浓度)构建食物链(网)。

如某生态系统中生物体内残留有机汞的情况如下表:

注意本表直接呈现的是某生物体的有机汞浓度,并非能量值。有机汞存在生物富集现象,即随着营养级的增加,汞浓度增加,两者在数值上呈正相关, 所以从表中有机汞浓度的大小可推知该生物营养级的高低,从而判断各生物能量值的大小。表中A有机汞浓度最低,属第一营养级,含能量也最多,C和E的有机汞浓度差不多,表明两者属同一营养级,D有机汞浓度最高,属最高营养级,含能量也最少,那么,最可能的食物链如图。 (4)根据提供的捕食方面的信息构建食物链(网)。

古树上有红蜘蛛、蚜虫、草蛉、七星瓢虫、麻雀、花喜鹊等6种动物,它们之间的关系是:草蛉、七星瓢虫捕食红蜘蛛、蚜虫;红蜘蛛、蚜虫以植物的各器官为食物;麻雀、花喜鹊以红蜘蛛、蚜虫、草蛉为食。

根据上述材料,画出该生态系统的食物网简图,以表示各生物之间的关系,图示如下:

2.生态系统中因某种生物减少导致其他生物变动情况的辨析

(1)食物链中第一营养级的生物减少对其他物种变动的影响

食物链中,若处于第一营养级的生物减少,直接以其为食物的第二营养级生物因食物缺乏而数量减少,又会引起连锁反应,致使第三、第四营养级生物依次减少。

(2)“天敌”一方减少,对被捕食者数量变动的影响

若一条食物链中处于“天敌”地位的生物数量减少,则被捕食者数量因此而迅速增加,但这种增加并不是无限的,随数量的增加,种群密度加大,种内斗争势必加剧,再加上没有了天敌的“压力”,被捕食者自身素质(如奔跑速度、警惕灵敏性等)必会下降,导致流行病蔓延,老弱病残增多,最终造成密度减小,直至相对稳定,即天敌减少,造成被食方先增加后减少,最后趋于稳定。

(3)复杂食物网某种群数量的变化对其他生物的影响

在一个复杂的食物网中,当某种群生物因某种原因而发生变化时,对另一种群生物数量的影响,沿不同的路线分析,结果不同时,应遵循以下规律:

①以中间环节少的作为分析依据,考虑方向和顺序应从高营养级依次到低营养级。

②生产者相对稳定,即生产者比消费者稳定得多,所以当某一种群数量发生变化时,一般不用考虑生产者数量的增加或减少。

③处于最高营养级且食物有多种来源的种群,若其中一条食物链中断,则该种群的数量不会发生较大的变化。在如图所示的食物网中,若蚱蜢突然减少,分析蚯蚓数目的变化。

蚱蜢突然减少,则以它为食的蜥蜴减少,蛇也减少,由于蛇并非鹰的唯一食物,所以蛇减少并不造成鹰的减少。这时兔和相思鸟被鹰捕食的机会增多,从而减少了对蚯蚓的捕食,使蚯蚓的数目增多。 (多选)右图表示草原上几种生物间的食物关系(“→”表示被食关系,如“草→兔”表示草被兔吃)。现因某种原因,蝗虫突然大量死亡,由此可能出现的现象是( )

A.鹰数量会减少

B.蜥蜴数量会明显减少

C.小鸟数量会增加,蚯蚓地减少

D.小鸟数量减少,蚯蚓会增多

【解析】 当蝗虫大量死亡时,蜥蜴和蛇会大量减少,小鸟和兔的数量因鹰的大量捕食而减少,蚯蚓的数量会增多。

【答案】 BD

运用生态学原理来解释、解决生物学问题是近几年高考的常见题型,其解题的突破口是能量流动、物质循环以及二者之间的关系。最常见的实例有以下几种:

生态系统中物质循环和能量流动 方向的调整

1.调整能量流动的方向,使其流向对人类有益的部分

(1)草原上适量放牧:由于人类不能直接利用牧草中的能量,因此放养一些植食性动物,使储存在牧草中的能量经植食性动物流向人类。

(2)农田中除草、除虫:田间杂草与农作物之间属于竞争关系,会和农作物争夺空间和资源;作物害虫与农作物属于捕食或寄生关系。可见,田间杂草和作物害虫都将导致一部分能量流向对人类无益的部分,因此除草、除虫有助于调整能量的流向,使其流向对人类有益的部分。2.能量多级利用

(1)建立生态农业,一方面可使能量多级利用,另一方面可实现物质循环。所谓能量多级利用,指的是使生态系统中的物质和能量分层次多级利用,使生产一种产品时产生的有机废物,成为另一种产品的投入,使废物资源化,从而提高能量的利用效率。

(2)根据生态系统的能量流动规律,要提高能量的利用率,可以在实际生活中借鉴下面的一些措施:①尽量缩短食物链;②充分利用生产者;③充分利用分解者,如利用秸秆培育食用菌、利用植物残体生产沼气等。 (2013·宿迁高二联考)下列有关新型农业生态系统的正确叙述是( )

A.该生态系统实现了物质和能量的良性循环

B.该生态系统提高了各营养级之间的能量传递效率

C.建立该系统的目的是提高生态系统的能量利用率

D.该生态系统中,属于第二营养级的生物有家畜和蚯蚓

【解析】 生态系统能够实现物质循环,而能量是不能被循环利用的,A项错误;生态系统各营养级之间能量传递效率为10%~20%,通过人类的活动,可以调节生态系统能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分,提高生态系统的能量利用率,但不能提高生态系统各营养级之间能量传递效率,B项错误、C项正确;蚯蚓在生态系统中属于分解者,D项错误。

【答案】 C1.生态系统的稳态是系统发展的结果(发展到成熟状态)。

2.结构相对稳定:生态系统中动植物种类及数量一般不会有太大的变化,一般相关种群数量呈现周期性变化,可用如图曲线表示。

3.功能相对稳定:生物群落的物质输入与物质输出相对平衡,能量输入与能量输出相对平衡。生态系统稳态的维持 4.生态系统稳态的调节方式 生态系统的稳态与生物个体的稳态调节有共同的特点,例如两者都有反馈调节机制。请据图作答。

(1)图1为草原生态系统中的反馈调节:

图1

甲、乙、丙三者之间的食物联系是__________;这种反馈调节对该生态系统起了什么作用?

_____________________________________________。(2)图2为某湖泊的生态系统中发生的反馈调节:

图2

这种机制调节与(1)中所述调节的不同之处是_________ _________________________________________________。(3)下图中表示一般情况下,一年内农田、草原和森林生态系统的抵抗力稳定性大小和变化的是( )

【解析】 (1)从图1中的调节情况看,甲减少→乙减少→丙减少,甲增多→乙增多→丙增多,丙增多→乙减少→甲增多,丙减少→乙增多→甲减少,因此判断食物联系为甲→乙→丙。反馈调节对生态系统的稳态起了自动调节作用。

(2)图2中的调节为正反馈调节,调节的结果使最初的变化加快。

(3)农田、草原和森林生态系统的抵抗力稳定性应是森林>草原>农田。

【答案】 (1)甲→乙→丙 对生态平衡或生态系统的稳态起自动调节作用

(2)作用刚好相反。使最初发生变化的成分所产生的变化加速,使生态系统原有的稳态和平衡遭到破坏

(3)C

1.生物富集作用和水体富营养化的辨析

(1)生物富集作用

①生物富集作用又叫生物浓缩,是指生物体通过对环境中某些元素或难以分解的化合物的积累,使这些物质在生物体内的浓度超过环境中浓度的现象。人与环境 ②生物体吸收环境中物质的情况有三种:一种是藻类植物、原生动物和多种微生物等它们主要靠体表直接吸收;另一种是高等植物,它们主要靠根系吸收;再一种是大多数动物,它们主要靠吞食进行吸收。在上述三种情况中,前两种属于直接从环境中摄取,后一种则需要通过食物链进行摄取。

③环境中的各种物质进入生物体后,立即参加到新陈代谢的各项活动中。其中,一部分生命必需的物质参加到生物体的组成中,多余的以及非生命必需的物质则很快地分解掉并且排出体外,只有少数不容易分解的物质(如DDT)长期残留在生物体内。

(2)水体富营养化

①概念:水体富营养化是指水体中N、P等植物必需的矿质元素含量过多而使水质恶化的现象。

②原因:引起水体富营养化的污染源有工业废水、生活污水和农田排水。当它们汇集到池塘、湖泊、海湾时就会使水体中N、P等植物必需的矿质元素增多,致使藻类植物、浮游生物大量繁殖。由于繁殖、生长过程需要消耗大量氧气用以呼吸作用,致使水中溶解氧的含量降低。而且当藻类植物和其他浮游生物死亡之后,其遗体首先被水中需氧微生物分解,从而进一步降低溶解氧的含量,然后被厌氧微生物分解,同时产生H2S、CH4等有毒气体,因而造成鱼类和其他水生生物死亡。

2.外来物种入侵

(1)概念

外来入侵物种是指从自然分布区通过有意或无意的人类活动而被引入,在当地的自然或半自然生态系统中形成了自我再生能力,给当地的生态系统或景观造成明显的损害或影响的物种。(2)外来生物入侵造成的危害

①外来入侵物种通过竞争或占据本地物种的生态位,排挤或杀死本地物种,减少生物多样性。

②与当地物种竞争生活资源或直接杀死当地物种,影响本地物种生存。

③分泌化学物质,抑制其他物种生长。

④通过大面积形成单优群落,降低生物多样性,使依赖于当地物种生存的其他物种没有适宜的栖息场所。

⑤大量利用本地土壤水分,不利于水土保持。

⑥破坏景观的自然性和完整性。

⑦影响遗传多样性。

值得注意的是,与人类对环境的破坏不同,外来入侵物种对生态系统的破坏及威胁是长期的、持久的。当人类停止对某一环境的污染后,该环境会逐渐恢复;而当外来物种入侵后,即使停止继续引入,已传入的个体并不会自动消失,而会继续大肆繁殖和扩散,这时要控制或清除往往十分困难。

环境污染对植物的生长发育有不同程度的影响。在一定程度上,植物在污染环境中也有继续保持正常生命活动的特征,这种特征称为抗性。研究植物的抗性对筛选具有净化环境的植物种类和保护环境有积极意义。

(1)一项研究表明,植物对SO2的抗性与叶片上气孔大小等有关,所得数据如下表: ①该研究说明,植物对SO2的抗性与气孔的密度呈________关系,和每个气孔的面积是________关系。

②在SO2污染严重的地区,最好选择表中________植物为行道树种。

(2)工业生产中产生的SO2是酸雨(pH<5.6)形成的主要原因之一。有人设计实验,研究酸雨对植物的毒害作用。实验过程如图所示(除图中特别说明的外,其他条件甲、乙均相同)。实验结果表明,“酸雨”使植物叶片变黄,而对照实验中的植物没有变黄。该实验说明,“酸雨”对植物的生长发育有影响。

参照上述装置和试剂,以小麦种子为实验材料,尝试设计实验,探究两种不同pH的酸雨对种子萌发率的影响。

①探究问题:不同的酸雨对小麦种子萌发率的影响。

②作出假设:________________________。

③实验步骤(简要叙述):___________________

______________________________________。

④实验预期结果与分析(实验预期结果多种多样,写出其中3种并加以分析):

a.___________________________________________。

b.______________________________________。

c.______________________________________。

【解析】 本题考查分析问题和解决问题的能力。从表中数据可以看出,植物的气孔密度越大,单个气孔面积越小,对SO2的抗性越大。不同pH的酸雨对小麦种子萌发率的实验是一个探究性实验,即实验结果可能出现三种:对种子萌发无影响、对种子萌发有抑制作用、对种子萌发有促进作用。在实验中注意设置对照实验。

【答案】 (1)①正相关 负相关 ②甲 (2)②不同pH的酸雨对小麦种子萌发率的影响程度不同(或相同) ③用上述实验装置和试剂,采用两种pH<5.6的“酸雨”进行实验,设置清水对照。在3个花盆中播种相同数量(例如50粒)的小麦种子,在相同而适宜的环境中培养。一段时间(7天)后,分别统计3个装置中的种子萌发率

④a.如果3个装置中种子萌发率没有差异,那么说明酸雨对小麦种子的萌发率无影响b.如果3个装置中,pH越小,种子萌发率越低,说明酸雨对小麦种子萌发有抑制作用,且随着pH的减小,抑制作用增大 c.如果3个装置中,pH越小,种子萌发率越高,说明酸雨对小麦种子萌发有促进作用,且随着pH的减小,促进作用增大

专题对点演练本小节结束

请按ESC键返回