2023年湖北省普通高中学业水平合格性考试模拟(六)历史试题(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年湖北省普通高中学业水平合格性考试模拟(六)历史试题(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-17 23:33:36 | ||

图片预览

文档简介

2023 年湖北省普通高中学业水平合格性考试

历史(六)

本试卷共8页39小题。全卷满分 100 分。考试用时 60分钟。

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必先将自己的姓名、准考证号座位号填写在试卷的密封线内。

2. 选择题的作答:每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑、涂匀、涂实, 未涂、错涂、多涂或填涂不规范均不得分。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。

3. 非选择题的作答:用黑色签字笔将答案写在对应的答题区域内, 超出答题区域书写的答案无效。

4. 考试结束后, 请将本试卷上交

一、选择题(本大题共25 小题, 每小题2分, 共50分。在每小题列出的四个选项中, 只有一

项是符合题目要求的)

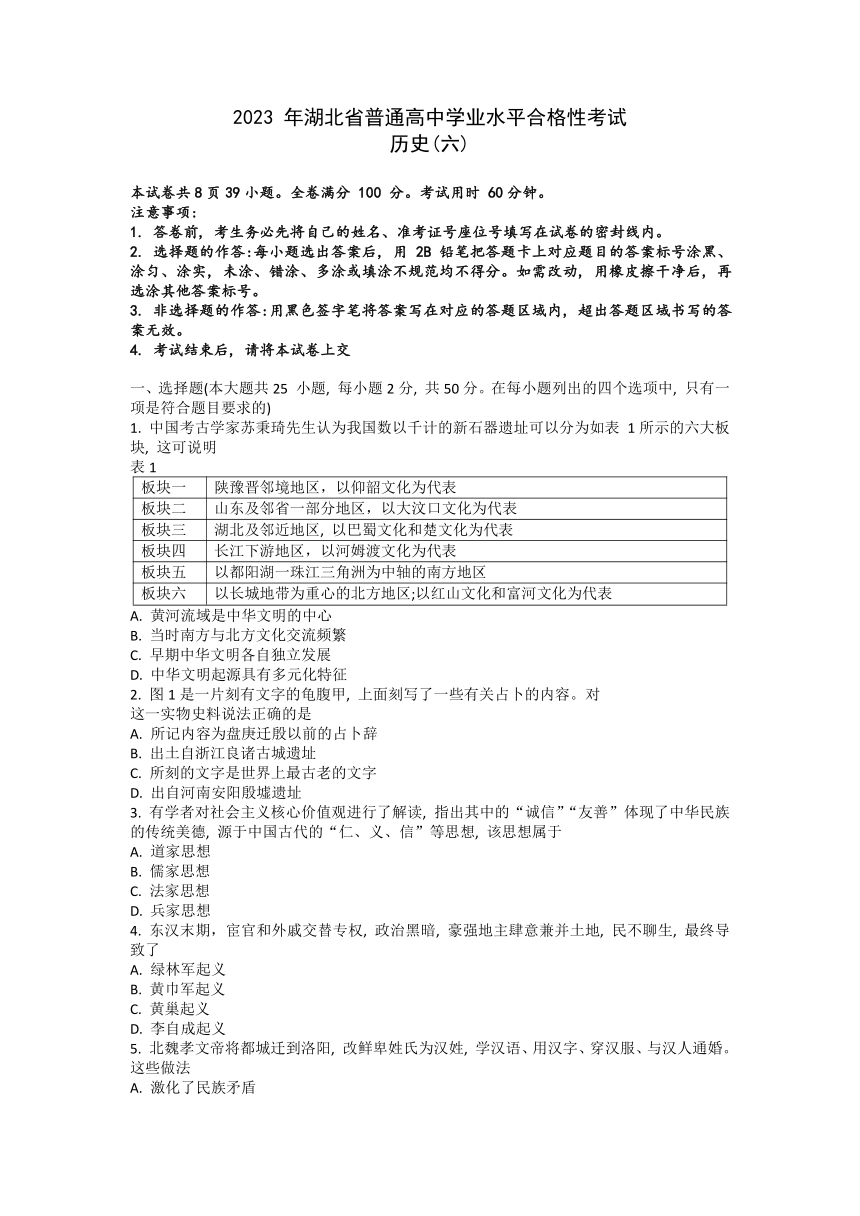

1. 中国考古学家苏秉琦先生认为我国数以千计的新石器遗址可以分为如表 1所示的六大板块, 这可说明

表1

板块一 陕豫晋邻境地区,以仰韶文化为代表

板块二 山东及邻省一部分地区,以大汶口文化为代表

板块三 湖北及邻近地区, 以巴蜀文化和楚文化为代表

板块四 长江下游地区,以河姆渡文化为代表

板块五 以都阳湖一珠江三角洲为中轴的南方地区

板块六 以长城地带为重心的北方地区;以红山文化和富河文化为代表

A. 黄河流域是中华文明的中心

B. 当时南方与北方文化交流频繁

C. 早期中华文明各自独立发展

D. 中华文明起源具有多元化特征

2. 图1是一片刻有文字的龟腹甲, 上面刻写了一些有关占卜的内容。对

这一实物史料说法正确的是

A. 所记内容为盘庚迁殷以前的占卜辞

B. 出土自浙江良诸古城遗址

C. 所刻的文字是世界上最古老的文字

D. 出自河南安阳殷墟遗址

3. 有学者对社会主义核心价值观进行了解读, 指出其中的“诚信”“友善”体现了中华民族的传统美德, 源于中国古代的“仁、义、信”等思想, 该思想属于

A. 道家思想

B. 儒家思想

C. 法家思想

D. 兵家思想

4. 东汉末期,宦官和外戚交替专权, 政治黑暗, 豪强地主肆意兼并土地, 民不聊生, 最终导致了

A. 绿林军起义

B. 黄巾军起义

C. 黄巢起义

D. 李自成起义

5. 北魏孝文帝将都城迁到洛阳, 改鲜卑姓氏为汉姓, 学汉语、用汉字、穿汉服、与汉人通婚。这些做法

A. 激化了民族矛盾

B. 促进了经济发展

C. 推动了民族交融

D. 导致了政权并立

6. 北宋中期,东京一带流传着“朝廷无忧有范君,京师无事有希文”(范君指范仲淹,希文是他的字)的民谣, 这是因为范仲淹

A. 整顿吏治,赢得了百姓赞誉

B. 重视理财, 缓解了积贫危机

C. 改革赋役, 减轻了农民负担

D. 推行新政, 获得了各界支持

7. 《元史·地理志》总结道:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边, 唐所谓羁糜之州往往在是,今皆赋役之, 比于内地。”以下属于元朝为巩固统一所采取的措施是

A. 实行行省制度

B. 颁布“推恩令”

C. 设安西都护府

D. 设南、北面官

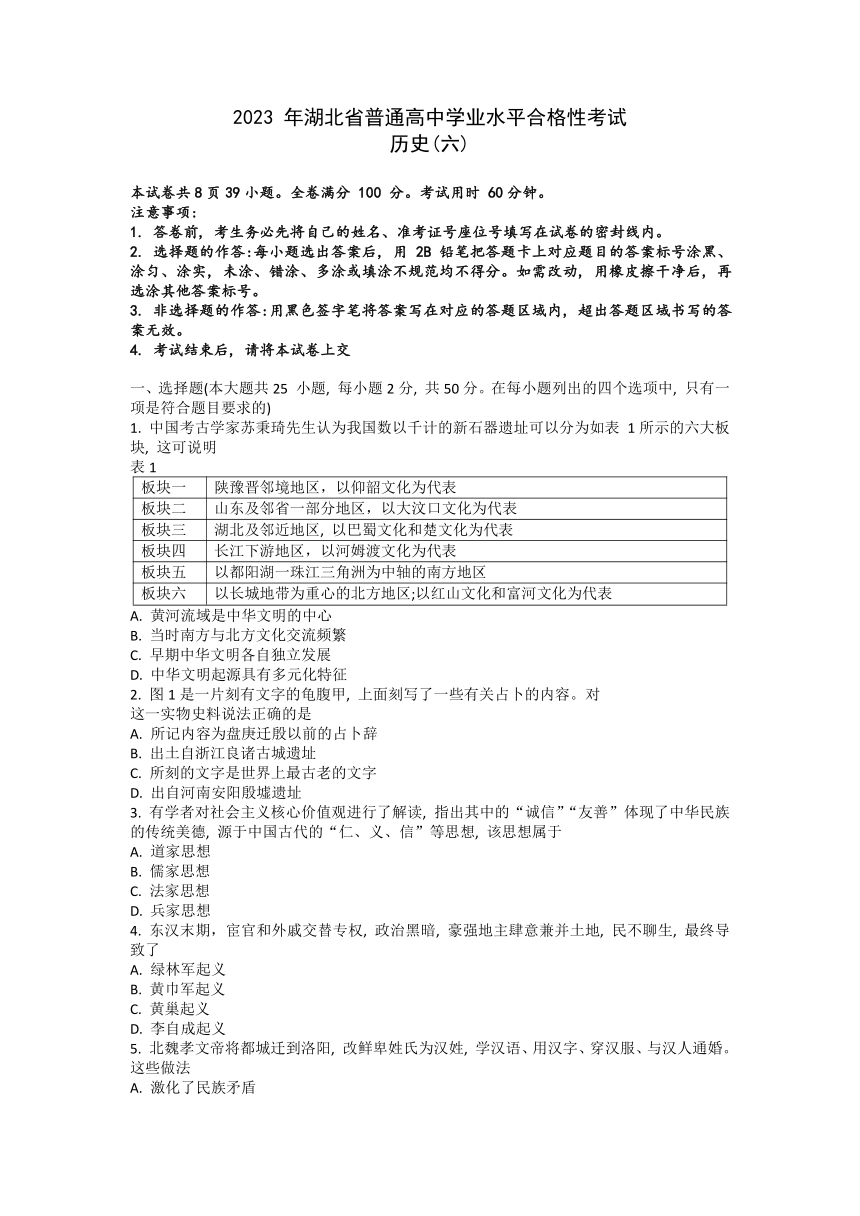

8. 图2为某几个朝代的中枢机构简化图。按照时间顺序排列正确的是

A. 1234 B. 2134 C. 3124 D. 4312

9. 1846年, 英国的一支满载棉布的船队来到中国, 它可以在下列哪些中国城市进行合法通商贸易

A. 宁波、上海

B. 杭州、福州

C. 厦门、重庆

D. 苏州、广州

10. 有学者认为, 同为中国近代影响深远的农民运动,“太平天国运动却比义和团运动更好地推进了中国的现代化”。其主要原因是太平天国

A. 颁布了《资政新篇》

B. 粉碎了列强瓜分中国

C. 建立了自己的政权

D. 沉重打击了清朝统治

11. 有学者将八国联军侵华形象的说成是 20 世纪初世界大国们在东方进行的一次很不光彩的集体亮相。这一“集体亮相”带来的后果是

A. 中国丧失更多的领土和主权

B. 鸦片贸易开始合法化

C. 中国完全沦为半殖民地半封建社会

D. 打开了中国的市场

12. 清末立宪派代表张謇抨击清政府“名为立宪, 实则专制。以立宪之名, 行专制之实”。他所针对的清政府措施是

A. 编练新军

B. 奖励实业

C. 废除科举制

D. 组织“皇族内阁”

13. 陈独秀提出:“要拥护那德先生, 便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥扩那赛先生, 便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生, 便不得不反对国粹和旧文学。”其中,“德先生”和“赛先生”指的是

A. 自强与求富

B. 民主与科学

C. 独立与进步

D. 新道德与白话文

14. 1941 年, 陕甘宁边区根据“三三制”原则进行了改选, 众多党外人士担任各级干部, 根据

地内的开明绅士由此得以进入政权机构。这次改选

A. 发生在抗日战争的反攻阶段

B. 有利于抗日根据地的巩固和扩大

C. 促进了大生产运动的开展

D. 弱化了中共对敌后抗日政权的领导

15. 表2所示是1984一2003 年中国共产党几届“三中全会”的部分内容。据此可知,这些会议的决议

时间 会议 内容

1984年 十二届三中全会 通过《中共中央关于经济体制改革的决定》, 城市经济体制改革开始展开

1993年 十四届三中全会 提出建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度

2003年 十六届三中全会 提出建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度

A. 增强了社会主义经济的活力.

B拉开了我国经济体制改革的序慕

C. 改变了公有制经济的主体地位

D. 强化了国家干预经济的发展模式

16. 表3 是古代世界文明古国及其发源地。据此可论证古代先进文明大多属于

表3

文明古国 古代中国 古代巴比伦 古代埃及 古代印度

发源地 黄河流域 两河流域 尼罗河流域 印度河流域

A. 工业文明 B. 农耕文明 C. 商业文明 D. 游牧文明

17. 公元前 1世纪, 创建帝国的大任落在了恺撒的继承人屋大维的肩头上, 他致力于恢复帝国内部秩序, 巩固已经征服的领土。材料中的“帝国”应是

A. 波斯帝国 B. 拜占庭帝国 C. 罗马帝国 D. 亚历山大帝国

18. 伊凡四世(1530一1584 年)把全国划分为特辖区和普通区。特辖区包括工商业发达的城市、中部和南部的富庶地区, 以及军事战略要地, 由国君直辖;特辖区的土地被分封给小贵族, 他们组成“特辖军团”, 成为国君与大贵族斗争的得力工具。上述举措使得俄罗斯

A. 强化了中央集权 B. 废除了农奴制度

C. 缓和了社会矛盾 D. 摆脱了蒙古统治

19. 在世界古代历史上, 波斯帝国和罗马帝国都曾修建大规模的道路系统,亚述帝国和波斯帝国都采用过迁移居民的做法。印加人在创建帝国的过程中, 在没有文字的情况下, 采用了和亚欧大陆上的古代帝国基本相同的强化统治的措施。材料意在说明

A. 人类历史发展的统一性

B. 世界历史发展的多样性

C. 古代帝国建立的必然性

D. 美洲文明发展的落后性

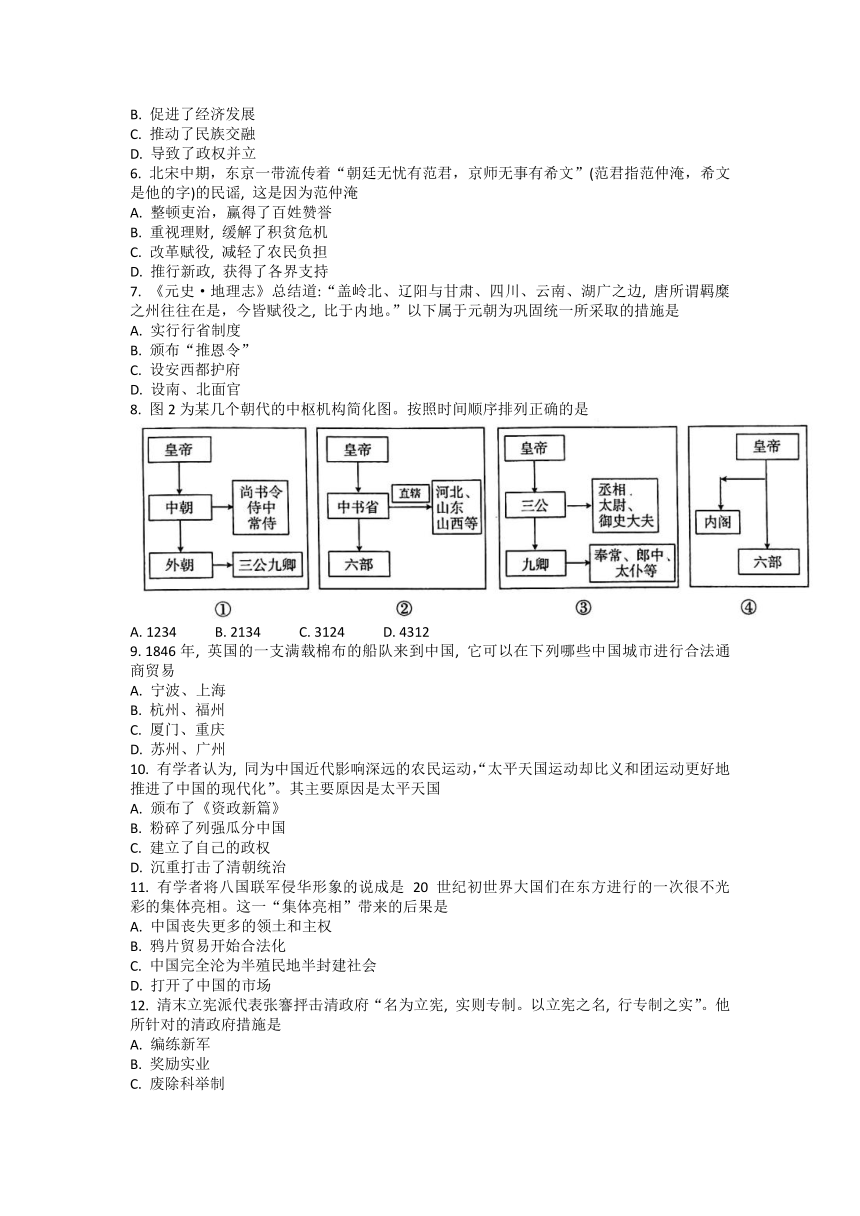

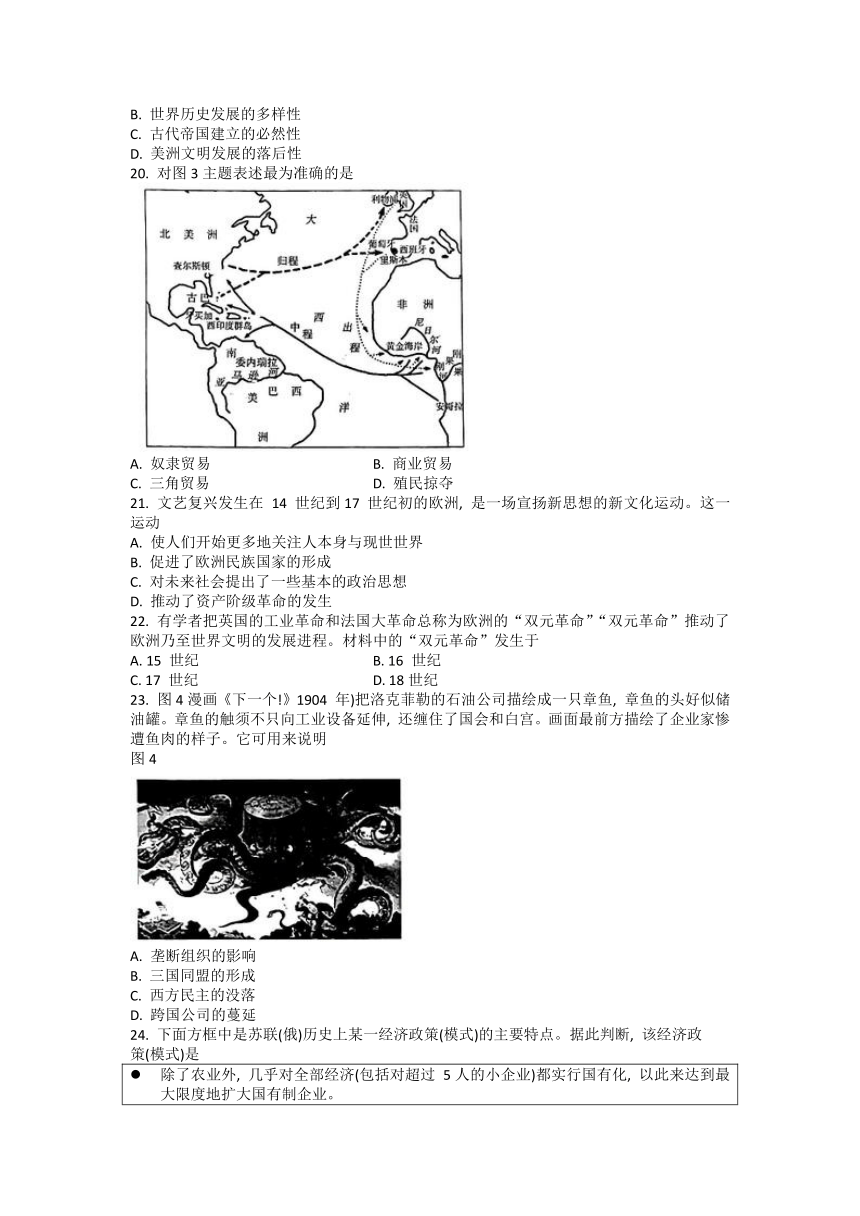

20. 对图3主题表述最为准确的是

A. 奴隶贸易 B. 商业贸易

C. 三角贸易 D. 殖民掠夺

21. 文艺复兴发生在 14 世纪到17 世纪初的欧洲, 是一场宣扬新思想的新文化运动。这一运动

A. 使人们开始更多地关注人本身与现世世界

B. 促进了欧洲民族国家的形成

C. 对未来社会提出了一些基本的政治思想

D. 推动了资产阶级革命的发生

22. 有学者把英国的工业革命和法国大革命总称为欧洲的“双元革命”“双元革命”推动了欧洲乃至世界文明的发展进程。材料中的“双元革命”发生于

A. 15 世纪 B. 16 世纪

C. 17 世纪 D. 18世纪

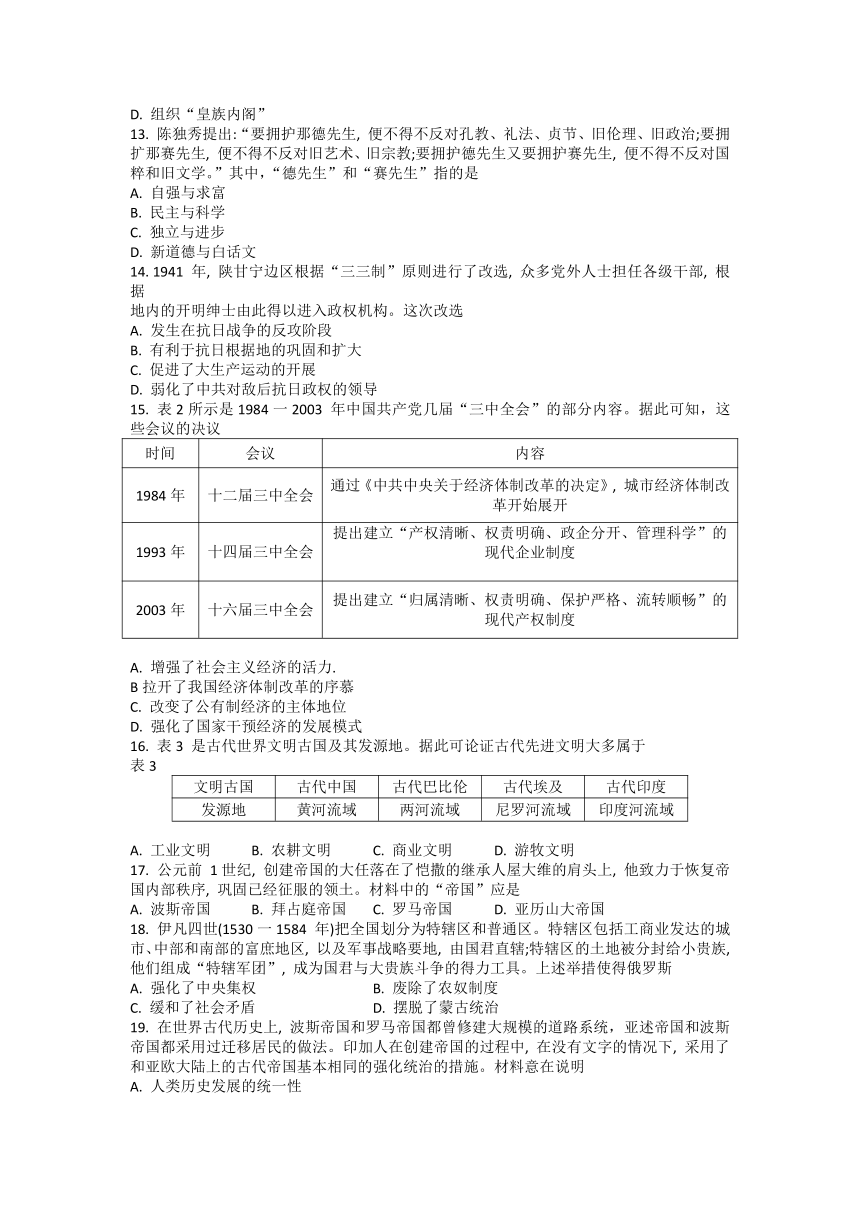

23. 图4漫画《下一个!》1904 年)把洛克菲勒的石油公司描绘成一只章鱼, 章鱼的头好似储油罐。章鱼的触须不只向工业设备延伸, 还缠住了国会和白宫。画面最前方描绘了企业家惨遭鱼肉的样子。它可用来说明

图4

A. 垄断组织的影响

B. 三国同盟的形成

C. 西方民主的没落

D. 跨国公司的蔓延

24. 下面方框中是苏联(俄)历史上某一经济政策(模式)的主要特点。据此判断, 该经济政

策(模式)是

除了农业外, 几乎对全部经济(包括对超过 5人的小企业)都实行国有化, 以此来达到最大限度地扩大国有制企业。 分配上实行高度的平均主义。 实行劳动力的强制分配和普遍劳动义务制。

A. 战时共产主义政策

B. 新经济政策

C. 斯大林模式

D. 社会主义市场经济

25. 图5为1950一1980年部分国家钢产量变化图。

A. 美国 B. 中国 C. 苏联 D. 日本

二、判断题(本大题共12小题, 每小题2分共24分。判断下列说法是否正确, 正确的请用2B铅笔将答题卡相应题号后的T涂黑, 错误的请用2B铅笔将答题卡相应题号后的F涂黑)

26. 东晋建立之初曾出现“王与马, 共天下”, 这体现了当时士族当权的政治特点。

27. 西夏的职官设置分为南、北面官, 南面官负责契丹等游牧民族事务, 北面官负责以汉人。

为主的农耕事务。

28. 《水浒传》和《三国演义》是我国最早的两部长篇白话小说, 开创了章回体的写作体裁。

29. 中国近代第一部世界地理著作是在《四洲志》的基础上编写的。

30. 辛亥革命推翻了两千多年的封建君主专制制度。

31. 遵义会议集中解决了军事问题、组织问题, 从军事、组织上纠正了“左”倾错误。

32. 家庭联产承包责任制是我国农村集体经济管理方式和所有制的重大变革。

33. 新航路的开辟推动了人口的迁移, 美洲地区成为世界上族群混合程度最高的地区

34. 欧洲的宗教改革否定了教皇和天主教的权威,从而摧毁了欧洲的宗教权威。

35. 巴黎公社建立起世界上第一个无产阶级政权, 它的实践丰富了马克思主义学说。

36. 一战前后, 帝国主义国家之间的主要矛盾变化是从法德矛盾到美日矛盾。

37. 20世纪70年代面对经济“滞胀”资本主义国家采取了减少政府对经济干预的举措。

三、材料分析题(本大题共2小题, 共26 分)

38. [中德铁路的发展](12 分)

材料一 德国是一个特殊的国家, 以铁路建设为先导开启工业并实现了工业化,德国的铁路建设可以分为三个阶段, 即起步阶段、全面建设阶段和高潮阶段。在铁路建设过程中, 政府一方面为参与铁路建设的企业颁发兴建许可证, 鼓励私人投资, 并制定相关法律, 为人或公司提供法律保障;另一方面通过贷款以及直接投资等形式, 大力推行铁路国有化建设, 1871 年德国统一后, 市场扩大, 德国抓住第二次工业革命的发展机遇, 将新发明运用到铁路建设上, 并对原来旧有的铁路线进行电气化改造。19 世纪 80年代, 德国拥有的铁路线长度居欧洲第一位、世界第二位。

---摘编自刘娜《工业革命时期德国政府在铁路建设中的作用》

材料二 新中国成立后, 随即成立中央人民政府铁道部, 统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业, 到 1949 年底, 全国铁路达 21810 公里。一五计划时期, 全面改造旧中国铁路落后面貌, 同时将新线建设放在西南、西北地区。1991年, 国家启动高铁科研攻关计划。2005 年制定通过《中长期铁路网规划》, 明确了建设目标, 强化了高铁建设“原始创新、引进消化吸收再创新、全面自主创新”的发展阶段。2008 年, 我国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的京津城际高速铁路投入运营。中国高铁技术已处于世界先进行列, 并大步走向海外, 成为中国外交战略的一个大方向。

---摘编自孙健《中华人民共和国经济史稿》

(1)根据材料一、二, 指出中德国两国铁路发展状况的不同之处, 并结合所学知识分析其不同的主要原因。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识, 分析铁路建设对新中国发展的意义。(6 分)

39. [20 世纪的世界形势](14 分)

材料一 霍布斯鲍姆在《极端的年代》中把短促的 20世纪(1914-1994 年)划分为三个历史时期,说它像个三联画或历史的三明治(如表 4)。

表4

1914-1945年 大灾难时期

1945-1973年 黄金时代

20世纪70年代以后-1991年 天崩地裂

材料二 两百年来第一次, 20 世纪 90 年代的世界, 是一个毫无任何国际体系或构架的世界。

一艾瑞克·霍布斯鲍姆材料三 目前的多极化趋势将成为未来世界新秩序的基础。多极化为各国提供了机会, 使它们能够在国际社会表达自己的意愿、希望及雄心。只有通过国家间持续的对话交流观点, 才有可能促进国际关系民主化, 而国际关系的民主化, 则是世界和平的基础。

联合国前秘书长加利(1992年1月-1996年12月在任)

(1)分析表4, 结合所学知识对霍布斯鲍姆关于 20 世纪的划分加以阐释

(要求每个阶段任选一个史实并加以阐述)。(9 分)

(2)根据材料三并结合所学知识, 指出导致 20 世纪90 年代成为“毫无任何国际体系或构架的世界”的标志性事件, 概括多极化趋势对国际关系发展的积极影响。(5分)

历史(六)

本试卷共8页39小题。全卷满分 100 分。考试用时 60分钟。

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必先将自己的姓名、准考证号座位号填写在试卷的密封线内。

2. 选择题的作答:每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑、涂匀、涂实, 未涂、错涂、多涂或填涂不规范均不得分。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。

3. 非选择题的作答:用黑色签字笔将答案写在对应的答题区域内, 超出答题区域书写的答案无效。

4. 考试结束后, 请将本试卷上交

一、选择题(本大题共25 小题, 每小题2分, 共50分。在每小题列出的四个选项中, 只有一

项是符合题目要求的)

1. 中国考古学家苏秉琦先生认为我国数以千计的新石器遗址可以分为如表 1所示的六大板块, 这可说明

表1

板块一 陕豫晋邻境地区,以仰韶文化为代表

板块二 山东及邻省一部分地区,以大汶口文化为代表

板块三 湖北及邻近地区, 以巴蜀文化和楚文化为代表

板块四 长江下游地区,以河姆渡文化为代表

板块五 以都阳湖一珠江三角洲为中轴的南方地区

板块六 以长城地带为重心的北方地区;以红山文化和富河文化为代表

A. 黄河流域是中华文明的中心

B. 当时南方与北方文化交流频繁

C. 早期中华文明各自独立发展

D. 中华文明起源具有多元化特征

2. 图1是一片刻有文字的龟腹甲, 上面刻写了一些有关占卜的内容。对

这一实物史料说法正确的是

A. 所记内容为盘庚迁殷以前的占卜辞

B. 出土自浙江良诸古城遗址

C. 所刻的文字是世界上最古老的文字

D. 出自河南安阳殷墟遗址

3. 有学者对社会主义核心价值观进行了解读, 指出其中的“诚信”“友善”体现了中华民族的传统美德, 源于中国古代的“仁、义、信”等思想, 该思想属于

A. 道家思想

B. 儒家思想

C. 法家思想

D. 兵家思想

4. 东汉末期,宦官和外戚交替专权, 政治黑暗, 豪强地主肆意兼并土地, 民不聊生, 最终导致了

A. 绿林军起义

B. 黄巾军起义

C. 黄巢起义

D. 李自成起义

5. 北魏孝文帝将都城迁到洛阳, 改鲜卑姓氏为汉姓, 学汉语、用汉字、穿汉服、与汉人通婚。这些做法

A. 激化了民族矛盾

B. 促进了经济发展

C. 推动了民族交融

D. 导致了政权并立

6. 北宋中期,东京一带流传着“朝廷无忧有范君,京师无事有希文”(范君指范仲淹,希文是他的字)的民谣, 这是因为范仲淹

A. 整顿吏治,赢得了百姓赞誉

B. 重视理财, 缓解了积贫危机

C. 改革赋役, 减轻了农民负担

D. 推行新政, 获得了各界支持

7. 《元史·地理志》总结道:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边, 唐所谓羁糜之州往往在是,今皆赋役之, 比于内地。”以下属于元朝为巩固统一所采取的措施是

A. 实行行省制度

B. 颁布“推恩令”

C. 设安西都护府

D. 设南、北面官

8. 图2为某几个朝代的中枢机构简化图。按照时间顺序排列正确的是

A. 1234 B. 2134 C. 3124 D. 4312

9. 1846年, 英国的一支满载棉布的船队来到中国, 它可以在下列哪些中国城市进行合法通商贸易

A. 宁波、上海

B. 杭州、福州

C. 厦门、重庆

D. 苏州、广州

10. 有学者认为, 同为中国近代影响深远的农民运动,“太平天国运动却比义和团运动更好地推进了中国的现代化”。其主要原因是太平天国

A. 颁布了《资政新篇》

B. 粉碎了列强瓜分中国

C. 建立了自己的政权

D. 沉重打击了清朝统治

11. 有学者将八国联军侵华形象的说成是 20 世纪初世界大国们在东方进行的一次很不光彩的集体亮相。这一“集体亮相”带来的后果是

A. 中国丧失更多的领土和主权

B. 鸦片贸易开始合法化

C. 中国完全沦为半殖民地半封建社会

D. 打开了中国的市场

12. 清末立宪派代表张謇抨击清政府“名为立宪, 实则专制。以立宪之名, 行专制之实”。他所针对的清政府措施是

A. 编练新军

B. 奖励实业

C. 废除科举制

D. 组织“皇族内阁”

13. 陈独秀提出:“要拥护那德先生, 便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥扩那赛先生, 便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生, 便不得不反对国粹和旧文学。”其中,“德先生”和“赛先生”指的是

A. 自强与求富

B. 民主与科学

C. 独立与进步

D. 新道德与白话文

14. 1941 年, 陕甘宁边区根据“三三制”原则进行了改选, 众多党外人士担任各级干部, 根据

地内的开明绅士由此得以进入政权机构。这次改选

A. 发生在抗日战争的反攻阶段

B. 有利于抗日根据地的巩固和扩大

C. 促进了大生产运动的开展

D. 弱化了中共对敌后抗日政权的领导

15. 表2所示是1984一2003 年中国共产党几届“三中全会”的部分内容。据此可知,这些会议的决议

时间 会议 内容

1984年 十二届三中全会 通过《中共中央关于经济体制改革的决定》, 城市经济体制改革开始展开

1993年 十四届三中全会 提出建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度

2003年 十六届三中全会 提出建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度

A. 增强了社会主义经济的活力.

B拉开了我国经济体制改革的序慕

C. 改变了公有制经济的主体地位

D. 强化了国家干预经济的发展模式

16. 表3 是古代世界文明古国及其发源地。据此可论证古代先进文明大多属于

表3

文明古国 古代中国 古代巴比伦 古代埃及 古代印度

发源地 黄河流域 两河流域 尼罗河流域 印度河流域

A. 工业文明 B. 农耕文明 C. 商业文明 D. 游牧文明

17. 公元前 1世纪, 创建帝国的大任落在了恺撒的继承人屋大维的肩头上, 他致力于恢复帝国内部秩序, 巩固已经征服的领土。材料中的“帝国”应是

A. 波斯帝国 B. 拜占庭帝国 C. 罗马帝国 D. 亚历山大帝国

18. 伊凡四世(1530一1584 年)把全国划分为特辖区和普通区。特辖区包括工商业发达的城市、中部和南部的富庶地区, 以及军事战略要地, 由国君直辖;特辖区的土地被分封给小贵族, 他们组成“特辖军团”, 成为国君与大贵族斗争的得力工具。上述举措使得俄罗斯

A. 强化了中央集权 B. 废除了农奴制度

C. 缓和了社会矛盾 D. 摆脱了蒙古统治

19. 在世界古代历史上, 波斯帝国和罗马帝国都曾修建大规模的道路系统,亚述帝国和波斯帝国都采用过迁移居民的做法。印加人在创建帝国的过程中, 在没有文字的情况下, 采用了和亚欧大陆上的古代帝国基本相同的强化统治的措施。材料意在说明

A. 人类历史发展的统一性

B. 世界历史发展的多样性

C. 古代帝国建立的必然性

D. 美洲文明发展的落后性

20. 对图3主题表述最为准确的是

A. 奴隶贸易 B. 商业贸易

C. 三角贸易 D. 殖民掠夺

21. 文艺复兴发生在 14 世纪到17 世纪初的欧洲, 是一场宣扬新思想的新文化运动。这一运动

A. 使人们开始更多地关注人本身与现世世界

B. 促进了欧洲民族国家的形成

C. 对未来社会提出了一些基本的政治思想

D. 推动了资产阶级革命的发生

22. 有学者把英国的工业革命和法国大革命总称为欧洲的“双元革命”“双元革命”推动了欧洲乃至世界文明的发展进程。材料中的“双元革命”发生于

A. 15 世纪 B. 16 世纪

C. 17 世纪 D. 18世纪

23. 图4漫画《下一个!》1904 年)把洛克菲勒的石油公司描绘成一只章鱼, 章鱼的头好似储油罐。章鱼的触须不只向工业设备延伸, 还缠住了国会和白宫。画面最前方描绘了企业家惨遭鱼肉的样子。它可用来说明

图4

A. 垄断组织的影响

B. 三国同盟的形成

C. 西方民主的没落

D. 跨国公司的蔓延

24. 下面方框中是苏联(俄)历史上某一经济政策(模式)的主要特点。据此判断, 该经济政

策(模式)是

除了农业外, 几乎对全部经济(包括对超过 5人的小企业)都实行国有化, 以此来达到最大限度地扩大国有制企业。 分配上实行高度的平均主义。 实行劳动力的强制分配和普遍劳动义务制。

A. 战时共产主义政策

B. 新经济政策

C. 斯大林模式

D. 社会主义市场经济

25. 图5为1950一1980年部分国家钢产量变化图。

A. 美国 B. 中国 C. 苏联 D. 日本

二、判断题(本大题共12小题, 每小题2分共24分。判断下列说法是否正确, 正确的请用2B铅笔将答题卡相应题号后的T涂黑, 错误的请用2B铅笔将答题卡相应题号后的F涂黑)

26. 东晋建立之初曾出现“王与马, 共天下”, 这体现了当时士族当权的政治特点。

27. 西夏的职官设置分为南、北面官, 南面官负责契丹等游牧民族事务, 北面官负责以汉人。

为主的农耕事务。

28. 《水浒传》和《三国演义》是我国最早的两部长篇白话小说, 开创了章回体的写作体裁。

29. 中国近代第一部世界地理著作是在《四洲志》的基础上编写的。

30. 辛亥革命推翻了两千多年的封建君主专制制度。

31. 遵义会议集中解决了军事问题、组织问题, 从军事、组织上纠正了“左”倾错误。

32. 家庭联产承包责任制是我国农村集体经济管理方式和所有制的重大变革。

33. 新航路的开辟推动了人口的迁移, 美洲地区成为世界上族群混合程度最高的地区

34. 欧洲的宗教改革否定了教皇和天主教的权威,从而摧毁了欧洲的宗教权威。

35. 巴黎公社建立起世界上第一个无产阶级政权, 它的实践丰富了马克思主义学说。

36. 一战前后, 帝国主义国家之间的主要矛盾变化是从法德矛盾到美日矛盾。

37. 20世纪70年代面对经济“滞胀”资本主义国家采取了减少政府对经济干预的举措。

三、材料分析题(本大题共2小题, 共26 分)

38. [中德铁路的发展](12 分)

材料一 德国是一个特殊的国家, 以铁路建设为先导开启工业并实现了工业化,德国的铁路建设可以分为三个阶段, 即起步阶段、全面建设阶段和高潮阶段。在铁路建设过程中, 政府一方面为参与铁路建设的企业颁发兴建许可证, 鼓励私人投资, 并制定相关法律, 为人或公司提供法律保障;另一方面通过贷款以及直接投资等形式, 大力推行铁路国有化建设, 1871 年德国统一后, 市场扩大, 德国抓住第二次工业革命的发展机遇, 将新发明运用到铁路建设上, 并对原来旧有的铁路线进行电气化改造。19 世纪 80年代, 德国拥有的铁路线长度居欧洲第一位、世界第二位。

---摘编自刘娜《工业革命时期德国政府在铁路建设中的作用》

材料二 新中国成立后, 随即成立中央人民政府铁道部, 统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业, 到 1949 年底, 全国铁路达 21810 公里。一五计划时期, 全面改造旧中国铁路落后面貌, 同时将新线建设放在西南、西北地区。1991年, 国家启动高铁科研攻关计划。2005 年制定通过《中长期铁路网规划》, 明确了建设目标, 强化了高铁建设“原始创新、引进消化吸收再创新、全面自主创新”的发展阶段。2008 年, 我国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的京津城际高速铁路投入运营。中国高铁技术已处于世界先进行列, 并大步走向海外, 成为中国外交战略的一个大方向。

---摘编自孙健《中华人民共和国经济史稿》

(1)根据材料一、二, 指出中德国两国铁路发展状况的不同之处, 并结合所学知识分析其不同的主要原因。(6 分)

(2)根据材料二并结合所学知识, 分析铁路建设对新中国发展的意义。(6 分)

39. [20 世纪的世界形势](14 分)

材料一 霍布斯鲍姆在《极端的年代》中把短促的 20世纪(1914-1994 年)划分为三个历史时期,说它像个三联画或历史的三明治(如表 4)。

表4

1914-1945年 大灾难时期

1945-1973年 黄金时代

20世纪70年代以后-1991年 天崩地裂

材料二 两百年来第一次, 20 世纪 90 年代的世界, 是一个毫无任何国际体系或构架的世界。

一艾瑞克·霍布斯鲍姆材料三 目前的多极化趋势将成为未来世界新秩序的基础。多极化为各国提供了机会, 使它们能够在国际社会表达自己的意愿、希望及雄心。只有通过国家间持续的对话交流观点, 才有可能促进国际关系民主化, 而国际关系的民主化, 则是世界和平的基础。

联合国前秘书长加利(1992年1月-1996年12月在任)

(1)分析表4, 结合所学知识对霍布斯鲍姆关于 20 世纪的划分加以阐释

(要求每个阶段任选一个史实并加以阐述)。(9 分)

(2)根据材料三并结合所学知识, 指出导致 20 世纪90 年代成为“毫无任何国际体系或构架的世界”的标志性事件, 概括多极化趋势对国际关系发展的积极影响。(5分)

同课章节目录