纲要(下)第18课 冷战与国际格局的演变课件(共33张PPT含3个内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第18课 冷战与国际格局的演变课件(共33张PPT含3个内嵌视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 61.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-16 14:58:47 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

冷战与国际格局的演变

第18课

了解冷战及其基本特征

理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

冷战的发展演变及其特点

国际格局从两极格局向多极化趋势发展演变

重点

难点

01

冷战与两极格局

02

多极化趋势

01

冷战与两极格局

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

时间:1947~1991

对手:美苏为首的两大集团

涉及领域:政治、经济、军事、外交、意识形态、文化、科技

表现:非战争又非和平的对峙与竞争状态

伟大的苏维埃祖国将美帝国主义逐出地球

根本原因:美苏两国国家战略和国家利益的冲突,政治制度和意识形态上的根本对立

直接原因:二战后美苏两国的合作基础丧失

重要原因:二战后国际力量对比的变化

原因

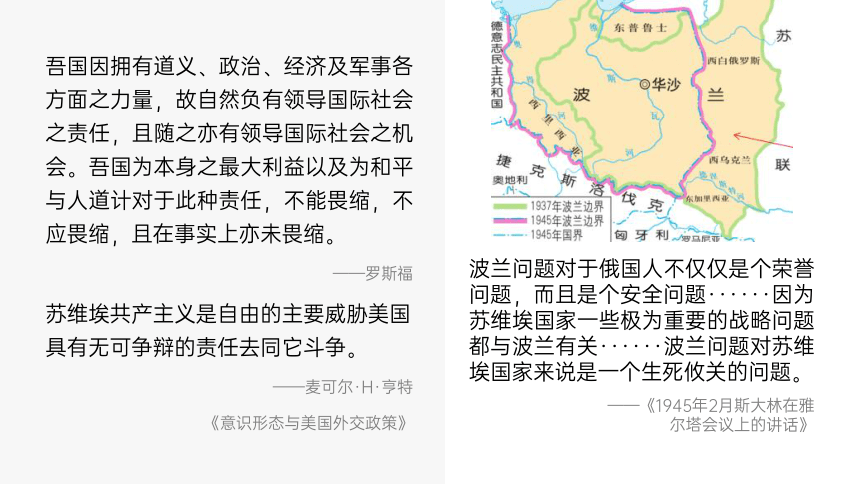

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——罗斯福

苏维埃共产主义是自由的主要威胁美国具有无可争辩的责任去同它斗争。

——麦可尔·H·亨特

《意识形态与美国外交政策》

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题······因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关······波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》

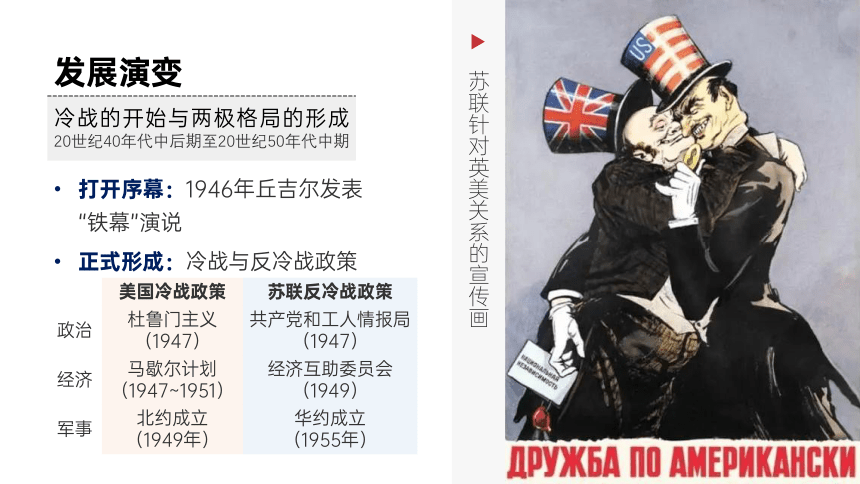

苏联针对英美关系的宣传画

发展演变

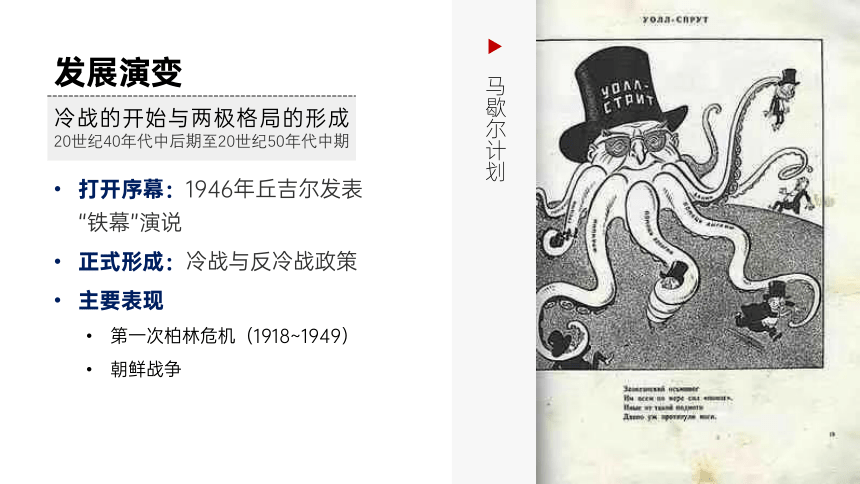

冷战的开始与两极格局的形成

20世纪40年代中后期至20世纪50年代中期

打开序幕:1946年丘吉尔发表“铁幕”演说

正式形成:冷战与反冷战政策

美国冷战政策 苏联反冷战政策

政治 杜鲁门主义 (1947) 共产党和工人情报局

(1947)

经济 马歇尔计划 (1947~1951) 经济互助委员会

(1949)

军事 北约成立 (1949年) 华约成立

(1955年)

马歇尔计划

发展演变

冷战的开始与两极格局的形成

20世纪40年代中后期至20世纪50年代中期

打开序幕:1946年丘吉尔发表“铁幕”演说

正式形成:冷战与反冷战政策

主要表现

第一次柏林危机(1918~1949)

朝鲜战争

柏林墙

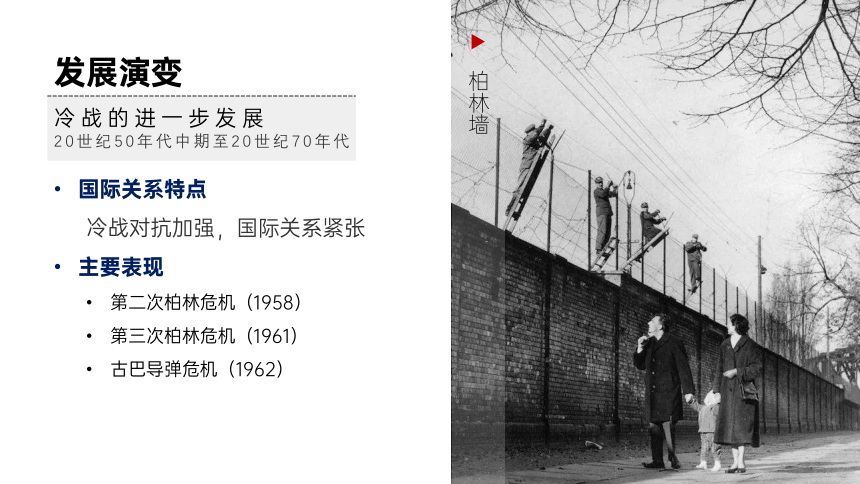

发展演变

冷战的进一步发展

20世纪50年代中期至20世纪70年代

国际关系特点

冷战对抗加强,国际关系紧张

主要表现

第二次柏林危机(1958)

第三次柏林危机(1961)

古巴导弹危机(1962)

苏联解体

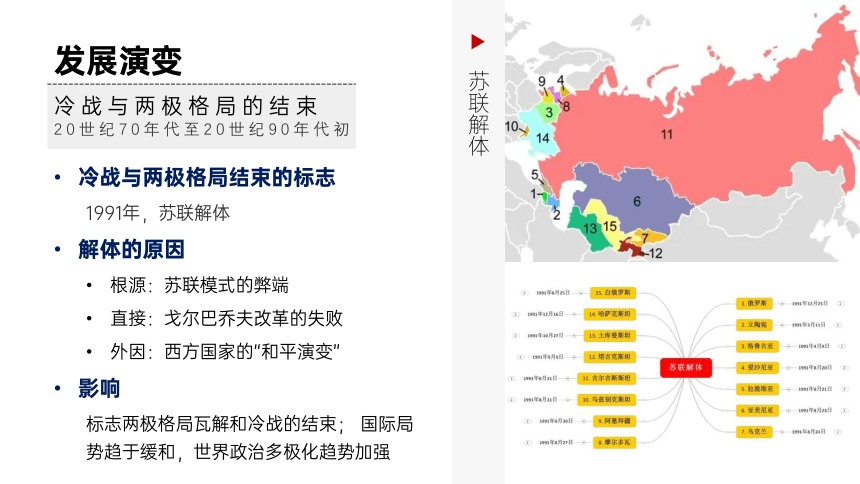

发展演变

冷战与两极格局的结束

20世纪70年代至20世纪90年代初

冷战与两极格局结束的标志

1991年,苏联解体

解体的原因

根源:苏联模式的弊端

直接:戈尔巴乔夫改革的失败

外因:西方国家的“和平演变”

影响

标志两极格局瓦解和冷战的结束; 国际局势趋于缓和,世界政治多极化趋势加强

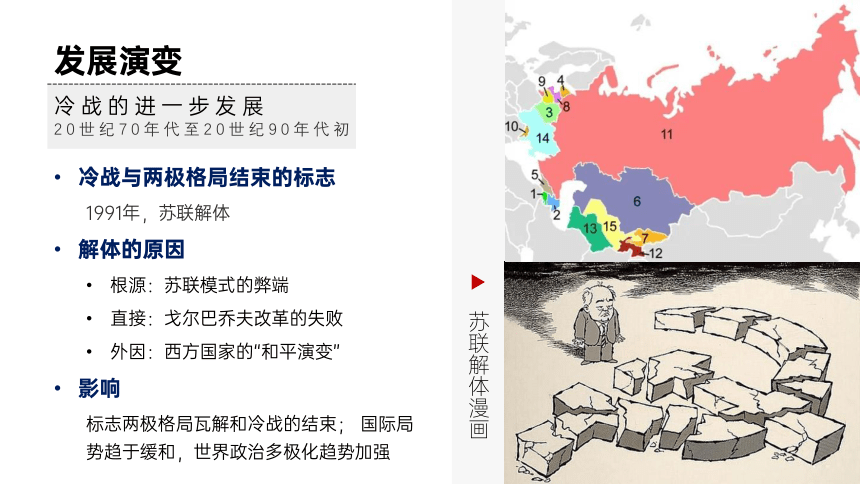

苏联解体漫画

发展演变

冷战的进一步发展

20世纪70年代至20世纪90年代初

冷战与两极格局结束的标志

1991年,苏联解体

解体的原因

根源:苏联模式的弊端

直接:戈尔巴乔夫改革的失败

外因:西方国家的“和平演变”

影响

标志两极格局瓦解和冷战的结束; 国际局势趋于缓和,世界政治多极化趋势加强

强烈的意识形态色彩(主要特征)

不对称与不完全

大国之间的利益之争

明显的地缘政治,冷战的主要战场是在欧洲

美苏开展军备竞争,又始终避免兵戎相见的自我控制机制

两极格局的特点

积极

避免了新的世界大战的爆发,在一定程度上维护了世界和平

孕育了政治多极化趋势

消极

致使国际局势紧张,国际关系呈现全面冷战、局部热战的局面

大国强权政治,损害了弱小国家的利益。

影响

雅尔塔体系、冷战和两极格局的关系

雅尔塔体系

两极格局

冷战

奠定基础

表现

推动

国际秩序

1945~1991

国际格局

1955~1991

1947~1991

雅尔塔体制的建立是战后两极格局形成的基础,即奠定了战后两极格局的框架;两极格局是雅尔塔体制的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体制,雅尔塔体制下两极格局对抗的主要形式是冷战,冷战的加剧又促进了两极格局的形成。一般说来,两极格局的瓦解,也就意味着冷战局面的结束、雅尔塔体制的瓦解。

02

多极化趋势

多极化趋势的出现

20世纪50~70年代

以美为首的西方阵营的逐渐分化

以苏为首的社会主义阵营开始瓦解

不结盟运动的兴起

多极化趋势的加强

20世纪80~90年代

冷战和两极格局的结束

欧盟的成立

苏联解体

中国的崛起

发展历程

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

冷战下的欧洲

欧共体的成立

背景:受到苏美两国的威胁和控制

目的:摆脱美苏控制,维护欧洲利益

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

欧共体的成立

背景:受到苏美两国的威胁和控制

目的:摆脱美苏控制,维护欧洲利益

过程:1967.7.1,欧共体成立

性质:经济一体化区域性组织

影响

促进了成员国经济发展

提高了国际地位

1965年4月8日,德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡六国签订《布鲁塞尔条约》,决定将欧洲煤钢共同体 、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体统一起来,统称欧洲共同体。条约于1967年7月1日生效。欧共体总部设在比利时布鲁塞尔。

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

1960年英国漫画

开往美国,还是通向共同市场

欧共体的成立

背景:受到苏美两国的威胁和控制

目的:摆脱美苏控制,维护欧洲利益

过程:1967.7.1,欧共体成立

性质:经济一体化区域性组织

影响

促进了成员国经济发展

提高了国际地位

冲击美国霸权地位

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

——王斯德主编《世界通史》 (第三编)

5

2

1960年国家经济实力上升到世界第五位

1968年以后跃居世界第二位,仅次于美国

日本

经济发展并谋求政治大国地位

日本要求进入

联合国安全理事会

以苏为首的社会主义阵营开始瓦解

东欧反对苏联控制·中苏关系破裂

布拉格之春

1968年捷克斯洛伐克的改革运动

以苏为首的社会主义阵营开始瓦解

东欧反对苏联控制·中苏关系破裂

中苏关系恶化

第三世界国家的崛起

不结盟运动

万隆会议

1955年印度尼西亚万隆召开

有力推动了亚非国家的联合自强

鼓舞了广大发展中国家争取民族独立和解放

开启了南南合作与不结盟运动的序幕

推动了国际秩序的深刻演变

第三世界国家的崛起

不结盟运动

不结盟运动

1961年9月1日成立的国际组织

始终奉行独立、自主和非集团的宗旨和原则,支持各国人民争取和维护民族独立、捍卫国家主权以及发展民族经济和民族文化的斗争,维护世界和平;呼吁第三世界国家加强团结;主张国际关系民主化和建立国际经济新秩序。

多极化趋势

一个政治术语

一种趋势

一个动态发展过程

一超多强

世界经济多极化

课堂小结

下表是不同学者关于冷战起源的三种观点,由此可以推出的正确结论是( )

观点 理由

苏联应对冷战负主要责任 斯大林的“侵略”和“扩张”政策是战后国际关系紧张化的主要原因,美国对苏联的“共产主义扩张”做出反应,冷战因此而生

美国应对冷战负主要责任 美国垄断资本中最富于侵略性的集团利用美国经济和军事实力来确立世界霸权,为此而积极推行反苏反共的政策,从而一手导演了冷战

美苏都应对冷战负主要责任 冷战是大国之间利益上的碰撞,是苏联的极权共产主义与美国的民主理想之间的冲突

A.观点的争鸣不利于还原历史真相

B.学者的不同立场影响了冷战评价

C.观点不同反映历史研究的复杂性

D.冷战起源是冷战研究的主要内容

1949年1月,杜鲁门总统发表继任总统的就职演说,提出“新的大胆的计划”,即技术援助和开发落后地区的计划。该计划( )

A.推动了欧洲各国的技术合作

B.成为美国推行冷战政策的工具

C.促进了美国经济的快速发展

D.给予了希腊和土耳其紧急援助

赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”这反映了冷战具有( )

A.自我控制的机制 B.针锋相对的思维

C.地缘政治的特征 D.团结合作的精神

1969年,尼克松上台后访问欧洲,对于美国过去对盟国“命令多于商量”表示歉意,提出与西欧建立“平等的伙伴关系”的建议。这反映出( )

A.美国世界霸主地位的丧失

B.国际格局多极化开始出现

C.西欧成为重要的国际力量

D.西方阵营出现了分化趋势

1961年,美国总统肯尼迪签署一项法令,决定创建“和平队”向第三世界国家提供教师、医生、护士等各种专业技术人员。该法令旨在( )

A.应对全球性反战运动 B.配合联合国维和行动

C.与苏联争夺中间地带 D.延缓不结盟运动兴起

路透社评论某国际组织说,它“作为一种独立于美苏两国领导的军事条约组织的道德力量,强调最初在万隆会议上获得赞成的和平共处原则”。这一国际组织( )

A.在进行决策时实行“大国一致”原则

B.实行独立、自主、不结盟、非集团的基本原则

C.成立的目的是消除贸易壁垒,实现贸易自由化

D.是一个具有政治和经济双重性质的组织

冷战与国际格局的演变

第18课

了解冷战及其基本特征

理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

冷战的发展演变及其特点

国际格局从两极格局向多极化趋势发展演变

重点

难点

01

冷战与两极格局

02

多极化趋势

01

冷战与两极格局

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

时间:1947~1991

对手:美苏为首的两大集团

涉及领域:政治、经济、军事、外交、意识形态、文化、科技

表现:非战争又非和平的对峙与竞争状态

伟大的苏维埃祖国将美帝国主义逐出地球

根本原因:美苏两国国家战略和国家利益的冲突,政治制度和意识形态上的根本对立

直接原因:二战后美苏两国的合作基础丧失

重要原因:二战后国际力量对比的变化

原因

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——罗斯福

苏维埃共产主义是自由的主要威胁美国具有无可争辩的责任去同它斗争。

——麦可尔·H·亨特

《意识形态与美国外交政策》

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题······因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关······波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》

苏联针对英美关系的宣传画

发展演变

冷战的开始与两极格局的形成

20世纪40年代中后期至20世纪50年代中期

打开序幕:1946年丘吉尔发表“铁幕”演说

正式形成:冷战与反冷战政策

美国冷战政策 苏联反冷战政策

政治 杜鲁门主义 (1947) 共产党和工人情报局

(1947)

经济 马歇尔计划 (1947~1951) 经济互助委员会

(1949)

军事 北约成立 (1949年) 华约成立

(1955年)

马歇尔计划

发展演变

冷战的开始与两极格局的形成

20世纪40年代中后期至20世纪50年代中期

打开序幕:1946年丘吉尔发表“铁幕”演说

正式形成:冷战与反冷战政策

主要表现

第一次柏林危机(1918~1949)

朝鲜战争

柏林墙

发展演变

冷战的进一步发展

20世纪50年代中期至20世纪70年代

国际关系特点

冷战对抗加强,国际关系紧张

主要表现

第二次柏林危机(1958)

第三次柏林危机(1961)

古巴导弹危机(1962)

苏联解体

发展演变

冷战与两极格局的结束

20世纪70年代至20世纪90年代初

冷战与两极格局结束的标志

1991年,苏联解体

解体的原因

根源:苏联模式的弊端

直接:戈尔巴乔夫改革的失败

外因:西方国家的“和平演变”

影响

标志两极格局瓦解和冷战的结束; 国际局势趋于缓和,世界政治多极化趋势加强

苏联解体漫画

发展演变

冷战的进一步发展

20世纪70年代至20世纪90年代初

冷战与两极格局结束的标志

1991年,苏联解体

解体的原因

根源:苏联模式的弊端

直接:戈尔巴乔夫改革的失败

外因:西方国家的“和平演变”

影响

标志两极格局瓦解和冷战的结束; 国际局势趋于缓和,世界政治多极化趋势加强

强烈的意识形态色彩(主要特征)

不对称与不完全

大国之间的利益之争

明显的地缘政治,冷战的主要战场是在欧洲

美苏开展军备竞争,又始终避免兵戎相见的自我控制机制

两极格局的特点

积极

避免了新的世界大战的爆发,在一定程度上维护了世界和平

孕育了政治多极化趋势

消极

致使国际局势紧张,国际关系呈现全面冷战、局部热战的局面

大国强权政治,损害了弱小国家的利益。

影响

雅尔塔体系、冷战和两极格局的关系

雅尔塔体系

两极格局

冷战

奠定基础

表现

推动

国际秩序

1945~1991

国际格局

1955~1991

1947~1991

雅尔塔体制的建立是战后两极格局形成的基础,即奠定了战后两极格局的框架;两极格局是雅尔塔体制的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体制,雅尔塔体制下两极格局对抗的主要形式是冷战,冷战的加剧又促进了两极格局的形成。一般说来,两极格局的瓦解,也就意味着冷战局面的结束、雅尔塔体制的瓦解。

02

多极化趋势

多极化趋势的出现

20世纪50~70年代

以美为首的西方阵营的逐渐分化

以苏为首的社会主义阵营开始瓦解

不结盟运动的兴起

多极化趋势的加强

20世纪80~90年代

冷战和两极格局的结束

欧盟的成立

苏联解体

中国的崛起

发展历程

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

冷战下的欧洲

欧共体的成立

背景:受到苏美两国的威胁和控制

目的:摆脱美苏控制,维护欧洲利益

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

欧共体的成立

背景:受到苏美两国的威胁和控制

目的:摆脱美苏控制,维护欧洲利益

过程:1967.7.1,欧共体成立

性质:经济一体化区域性组织

影响

促进了成员国经济发展

提高了国际地位

1965年4月8日,德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡六国签订《布鲁塞尔条约》,决定将欧洲煤钢共同体 、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体统一起来,统称欧洲共同体。条约于1967年7月1日生效。欧共体总部设在比利时布鲁塞尔。

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

1960年英国漫画

开往美国,还是通向共同市场

欧共体的成立

背景:受到苏美两国的威胁和控制

目的:摆脱美苏控制,维护欧洲利益

过程:1967.7.1,欧共体成立

性质:经济一体化区域性组织

影响

促进了成员国经济发展

提高了国际地位

冲击美国霸权地位

以美为首的西方阵营的逐渐分化

美国、西欧和日本三足鼎立的局面

——王斯德主编《世界通史》 (第三编)

5

2

1960年国家经济实力上升到世界第五位

1968年以后跃居世界第二位,仅次于美国

日本

经济发展并谋求政治大国地位

日本要求进入

联合国安全理事会

以苏为首的社会主义阵营开始瓦解

东欧反对苏联控制·中苏关系破裂

布拉格之春

1968年捷克斯洛伐克的改革运动

以苏为首的社会主义阵营开始瓦解

东欧反对苏联控制·中苏关系破裂

中苏关系恶化

第三世界国家的崛起

不结盟运动

万隆会议

1955年印度尼西亚万隆召开

有力推动了亚非国家的联合自强

鼓舞了广大发展中国家争取民族独立和解放

开启了南南合作与不结盟运动的序幕

推动了国际秩序的深刻演变

第三世界国家的崛起

不结盟运动

不结盟运动

1961年9月1日成立的国际组织

始终奉行独立、自主和非集团的宗旨和原则,支持各国人民争取和维护民族独立、捍卫国家主权以及发展民族经济和民族文化的斗争,维护世界和平;呼吁第三世界国家加强团结;主张国际关系民主化和建立国际经济新秩序。

多极化趋势

一个政治术语

一种趋势

一个动态发展过程

一超多强

世界经济多极化

课堂小结

下表是不同学者关于冷战起源的三种观点,由此可以推出的正确结论是( )

观点 理由

苏联应对冷战负主要责任 斯大林的“侵略”和“扩张”政策是战后国际关系紧张化的主要原因,美国对苏联的“共产主义扩张”做出反应,冷战因此而生

美国应对冷战负主要责任 美国垄断资本中最富于侵略性的集团利用美国经济和军事实力来确立世界霸权,为此而积极推行反苏反共的政策,从而一手导演了冷战

美苏都应对冷战负主要责任 冷战是大国之间利益上的碰撞,是苏联的极权共产主义与美国的民主理想之间的冲突

A.观点的争鸣不利于还原历史真相

B.学者的不同立场影响了冷战评价

C.观点不同反映历史研究的复杂性

D.冷战起源是冷战研究的主要内容

1949年1月,杜鲁门总统发表继任总统的就职演说,提出“新的大胆的计划”,即技术援助和开发落后地区的计划。该计划( )

A.推动了欧洲各国的技术合作

B.成为美国推行冷战政策的工具

C.促进了美国经济的快速发展

D.给予了希腊和土耳其紧急援助

赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”这反映了冷战具有( )

A.自我控制的机制 B.针锋相对的思维

C.地缘政治的特征 D.团结合作的精神

1969年,尼克松上台后访问欧洲,对于美国过去对盟国“命令多于商量”表示歉意,提出与西欧建立“平等的伙伴关系”的建议。这反映出( )

A.美国世界霸主地位的丧失

B.国际格局多极化开始出现

C.西欧成为重要的国际力量

D.西方阵营出现了分化趋势

1961年,美国总统肯尼迪签署一项法令,决定创建“和平队”向第三世界国家提供教师、医生、护士等各种专业技术人员。该法令旨在( )

A.应对全球性反战运动 B.配合联合国维和行动

C.与苏联争夺中间地带 D.延缓不结盟运动兴起

路透社评论某国际组织说,它“作为一种独立于美苏两国领导的军事条约组织的道德力量,强调最初在万隆会议上获得赞成的和平共处原则”。这一国际组织( )

A.在进行决策时实行“大国一致”原则

B.实行独立、自主、不结盟、非集团的基本原则

C.成立的目的是消除贸易壁垒,实现贸易自由化

D.是一个具有政治和经济双重性质的组织

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体