5.2《边城》课件(共38张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.2《边城》课件(共38张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-16 14:56:43 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

边城

沈从文

熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的风情风景画于一炉,展示民性的粗犷强悍,民俗的醇厚善良,充溢着浓厚的乡土气息和返朴归真的牧歌情调。

作家介绍

沈从文(1902--1988),湖南凤凰人,现代作家。1927年参加“新月社”,曾任西南联大、北京大学教授。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

其中最引人注目的,是他的一系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》;长篇小说《边城》、《长河》是其中的代表作。

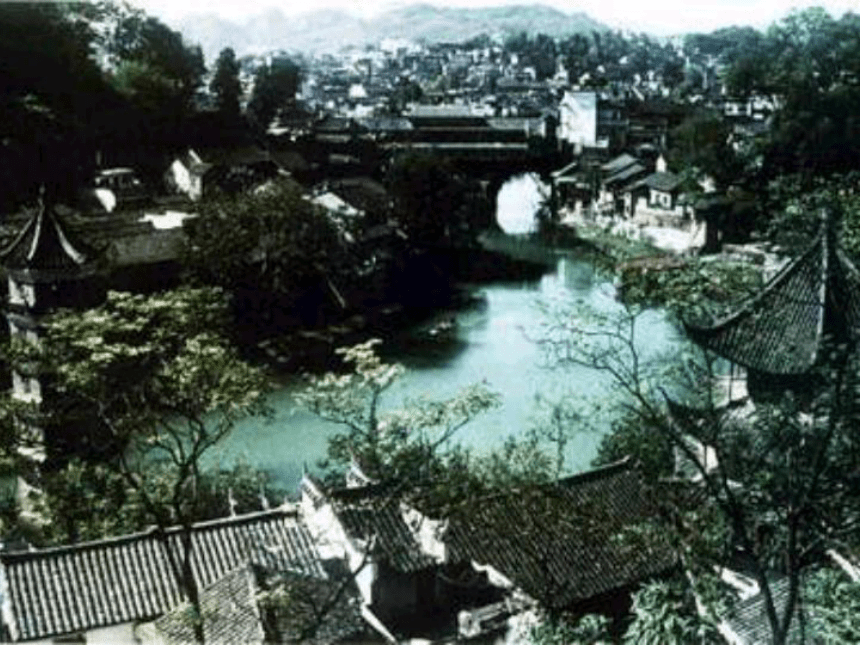

湘西风光

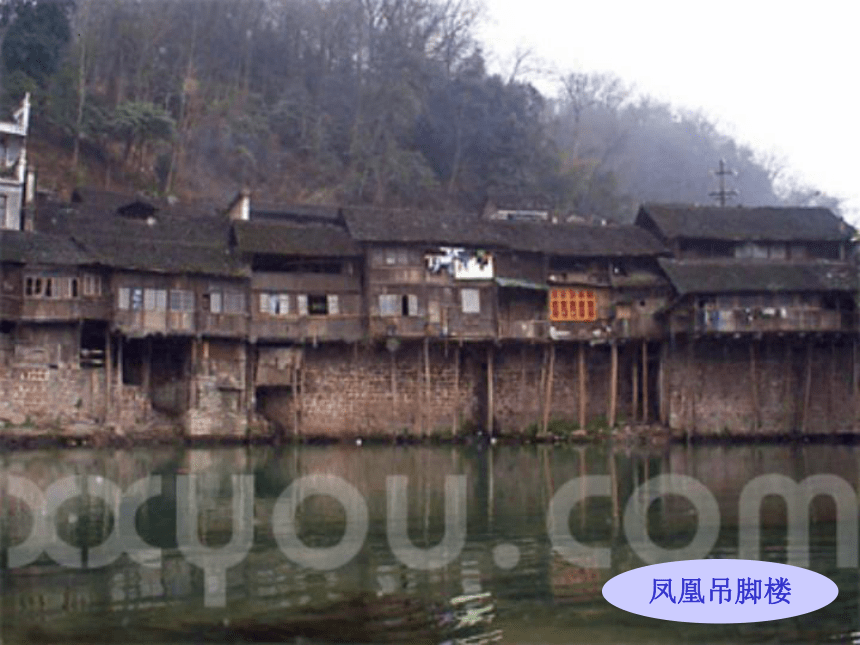

凤凰吊脚楼

喁喁( ) 黑黝黝( )焖菜( ) 挪移( )竹篁( ) 傩送( )涎皮( ) 甬道( )莞尔( ) 蒿艾( )角隅( ) 胡诌( )嗤笑( ) 茨滩( )碾坊( ) 茶峒( )

注 音

用下列词语编写一段话

神往倾心 间或 悲悯 信口开河 自言自语

故事情节

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲,而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来。”

汪曾祺《胡同文化》与“京派作家”。

《边城》既是现实主义的又是浪漫主义的,《边城》的生活是真实的又是理想化了的。为什么要浪漫主义?为什么要理想化?因为想留住一点美好的永恒的东西,让它常在,并且常新,以利于后人。

世上最美的东西莫过于凄婉缠绵的情思,玉溪生李商隐说“春心莫与花争发,一寸相思一寸灰”,鲍照也说“两相思,两不知”。

沈从文用湘西的青山绿水、古朴醇厚的世俗人情,表现他心中的缠绵质朴的爱和人性的美,我们一起来发现它,展示它,品味它。

美字笔画并不多,可是似乎很不容易认识,“爱”字虽人人认识,可是真懂得它意义的人却很少。

沈从文《在昆明的时候》

边城的创作动机

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”。我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的“爱”字作一度恰如其分的说明。

《边城》解题

边地的小城。指远离城市的边远小镇。

从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。我只想造希腊小庙。选山地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小而不纤巧,是我的理想的建筑。这庙里供奉的是“人性”。

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”。——沈从文

情节与场景

黄昏来时,

翠翠坐在家中屋后白塔下

看云

感到凄凉

胡思乱想

喊爷爷回家

哭

情节与场景

祖父把船拉回来时

回到屋中烧火

二次喊叫祖父

悲伤

祖父自言自语

情节与场景

老船夫回到家中

今天家里的情形与往常不同

讲不能哭

讲翠翠父母的故事

美丽的夜色

情节与场景

晚上 翠翠做了个梦

爷爷听人唱歌

(不告诉翠翠有人唱歌的事)

第二天翠翠告诉爷爷做了梦

爷爷去城里见大老

(不告诉翠翠见大老的事)

情节与场景

促翠翠注意夜晚的歌声

你预备怎么样?

(炒菜要人吃,唱歌要人听。)

愿意哪一个?

(没有得到回答)

美丽的夜色下没有人唱歌

无奈 遗憾

吹芦管 走不走的谈话

祖父为翠翠唱歌

结合全文的内容,阅读课文,谈谈对文章的感觉。

人物形象

语言特色

景物描写

内心刻画

文化内涵

翠翠:

天真善良,温柔清纯。和外公相依为命,对其关怀备至。对傩送的爱情纯洁真挚,矢志不渝。是一个理想化、纯美化的形象。

特点:年龄小和爱情描写的矛盾;成长过程

的描写;虚幻的梦境和现实的联系。

外公:

天保:

傩送:

是中国传统美德的典范。对孙女爱怜备至,为其亲事操心担忧,尽力促成其爱情的实现。

痴情、豪爽、慷慨。既大胆表露爱情,又爱惜手足之情,在不知情中陷入爱情的矛盾中,最后孤独地离开并死于意外。

多才多艺,性格与天保很相似,孤独地追求爱情,最后为亲情放弃爱情。

“《边城》的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样的放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过事雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,象一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”——汪曾祺

特点:自然流畅,明白如话。写景优美舒展,

写人亲切真挚,叙事更是如歌如诵,

和如诗如画的景物配合的非常和谐。

“我平常最会想象好景致,且会描写好景致。” ——沈从文

从细致处着手,善于运用声音、气味来写景,并把景物和人物描写结合在一起,使之成为人物的一部分。

例:“天夜了… …”

特点

大量使用当地的景色和特产作为素材,如白塔、虎耳草等,使文章具备了浓厚的湘西乡土气息。

苗族女子

凤凰夺翠楼

由湘西的封闭农业文明社会性质决定,人们内心流露出了一种 的色彩。

翠翠的“哭”:

外公虽无微不至,但无法真正理解一个青春少女的情怀,所以她感到孤独,“这日子成为痛苦的东西了。”对于爱情,她只能从虚幻的梦境中来开始体会;对于两兄弟的“决斗”,她更是不知道前因后果,最后只能孤独、凄凉地等待不可知的将来。

“孤寂”

外公的担心:

天保兄弟:

女儿女婿的悲剧在老人心里留下不可磨灭的伤痕,所以不敢直接告诉孙女天保兄弟的选择。“温和悲悯的笑”表现他内心的矛盾:既爱孙女,又害怕她走其母的老路;对于天保的死,他既难过又自责,而对此引起孙女的悲剧,他更无能为力,又无人可以诉说,因此,他在孤独中死去。

哥哥在糊里糊涂地陷入爱情的矛盾中后,因为竞争的失败孤独地离开并死于意外;弟弟也是孤独地追求着爱情,唱情歌而不为心上人所知,最后也孤独地出走,不知所至。

骄宠、依顺。尽量照顾她的情绪。

教育翠翠要坚强。

给翠翠将她父母的故事。

亲自过问翠翠的婚姻大事。

为翠翠吹笛唱歌。

作者说这篇小说是为人类爱字作一度恰如其分的说明。请列举爷爷对孙女爱的具体表现。

作者认为不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。谈谈文中写了那些美。

湘西的青山绿水。

边民纯朴的风情。

祖孙相依为命的亲情。

翠翠纯真的初恋之情。

爷孙俩外,再无他人,相依为命,互为关照。

爷爷身体硬朗,精神好;

孙女长大成人,到了谈婚论嫁的年龄。

为孙女的婚姻操心,本身就充满温情。

生活环境美;月夜景色美。

翠翠本人的玫瑰梦。

翠翠母亲的朦胧美。

大老、二老的“君子风度”。

二老的不爱碾坊爱渡船。

美从

何来

黄昏照样的温柔、美丽和平静。但一个人若体念或追究到这个当前一切时,也就照样的在黄昏中会有点薄薄的凄凉。

试列举“当前一切”。

随着年龄增长,生命成熟,心里产生一种寂寞孤独。

感觉到生活平凡,有一种新的需要。新的感情的追求而不得。

黄昏了,爷爷摆渡还不回来,一个人守着空落落的家。

父母早亡,家中一老一小,实在可怜。

中国古典小说喜欢用草蛇灰线的技法,前后情节往往有一定的照应,前文为后文埋下伏笔,如:

翠翠梦见自己在山崖摘虎耳草——

外公给翠翠讲父母的故事

翠翠问外公“万一我跑了呢”——

翠翠想坐船下桃源县过洞庭湖让外公寻找

外公所唱的歌便是那晚上听来的——

傩送唱了一夜的歌

极力讴歌传统文化中残留至今的美德,是相对于现代传统美德受到破坏,到处充满着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的。

作者笔下的小镇,风光秀丽、民风淳朴,人们没有等级功利之争,人与人之间真诚相待。外公对孙女的爱怜,翠翠对傩送的纯真的爱,天保兄弟对翠翠真挚的爱,兄弟之间诚挚的手足之情,都代表了未受污染的农业文明的传统美德。在自然的明净之中,更有人情心灵的明净。

推重湘西人的人生方式,隐含了对现实生活古老美德和价值观失落的痛心,是对重建民族品德和人格的希望。

沈从文先生及其在湘西的故居

纯朴的翠翠

翠翠天真善良、温柔清纯。

她和外公相依为命,对外公

关心备至。因为外公不理解

她的心事,她就幻想出逃让

外公去寻她,可是想到外公

找不到她时的无奈,有为外

公担忧起来,为自己的想法

的后果害怕自责。

她情窦初开,爱上傩送,感情纯洁真挚,对爱执着追求。

青年沈从文

沈从文及其夫人张兆和

沈从文故居

晚年沈从文

《沈从文全集》

边城

沈从文

熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的风情风景画于一炉,展示民性的粗犷强悍,民俗的醇厚善良,充溢着浓厚的乡土气息和返朴归真的牧歌情调。

作家介绍

沈从文(1902--1988),湖南凤凰人,现代作家。1927年参加“新月社”,曾任西南联大、北京大学教授。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

其中最引人注目的,是他的一系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》;长篇小说《边城》、《长河》是其中的代表作。

湘西风光

凤凰吊脚楼

喁喁( ) 黑黝黝( )焖菜( ) 挪移( )竹篁( ) 傩送( )涎皮( ) 甬道( )莞尔( ) 蒿艾( )角隅( ) 胡诌( )嗤笑( ) 茨滩( )碾坊( ) 茶峒( )

注 音

用下列词语编写一段话

神往倾心 间或 悲悯 信口开河 自言自语

故事情节

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲,而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来。”

汪曾祺《胡同文化》与“京派作家”。

《边城》既是现实主义的又是浪漫主义的,《边城》的生活是真实的又是理想化了的。为什么要浪漫主义?为什么要理想化?因为想留住一点美好的永恒的东西,让它常在,并且常新,以利于后人。

世上最美的东西莫过于凄婉缠绵的情思,玉溪生李商隐说“春心莫与花争发,一寸相思一寸灰”,鲍照也说“两相思,两不知”。

沈从文用湘西的青山绿水、古朴醇厚的世俗人情,表现他心中的缠绵质朴的爱和人性的美,我们一起来发现它,展示它,品味它。

美字笔画并不多,可是似乎很不容易认识,“爱”字虽人人认识,可是真懂得它意义的人却很少。

沈从文《在昆明的时候》

边城的创作动机

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”。我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的“爱”字作一度恰如其分的说明。

《边城》解题

边地的小城。指远离城市的边远小镇。

从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。我只想造希腊小庙。选山地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小而不纤巧,是我的理想的建筑。这庙里供奉的是“人性”。

我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”。——沈从文

情节与场景

黄昏来时,

翠翠坐在家中屋后白塔下

看云

感到凄凉

胡思乱想

喊爷爷回家

哭

情节与场景

祖父把船拉回来时

回到屋中烧火

二次喊叫祖父

悲伤

祖父自言自语

情节与场景

老船夫回到家中

今天家里的情形与往常不同

讲不能哭

讲翠翠父母的故事

美丽的夜色

情节与场景

晚上 翠翠做了个梦

爷爷听人唱歌

(不告诉翠翠有人唱歌的事)

第二天翠翠告诉爷爷做了梦

爷爷去城里见大老

(不告诉翠翠见大老的事)

情节与场景

促翠翠注意夜晚的歌声

你预备怎么样?

(炒菜要人吃,唱歌要人听。)

愿意哪一个?

(没有得到回答)

美丽的夜色下没有人唱歌

无奈 遗憾

吹芦管 走不走的谈话

祖父为翠翠唱歌

结合全文的内容,阅读课文,谈谈对文章的感觉。

人物形象

语言特色

景物描写

内心刻画

文化内涵

翠翠:

天真善良,温柔清纯。和外公相依为命,对其关怀备至。对傩送的爱情纯洁真挚,矢志不渝。是一个理想化、纯美化的形象。

特点:年龄小和爱情描写的矛盾;成长过程

的描写;虚幻的梦境和现实的联系。

外公:

天保:

傩送:

是中国传统美德的典范。对孙女爱怜备至,为其亲事操心担忧,尽力促成其爱情的实现。

痴情、豪爽、慷慨。既大胆表露爱情,又爱惜手足之情,在不知情中陷入爱情的矛盾中,最后孤独地离开并死于意外。

多才多艺,性格与天保很相似,孤独地追求爱情,最后为亲情放弃爱情。

“《边城》的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样的放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过事雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,象一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”——汪曾祺

特点:自然流畅,明白如话。写景优美舒展,

写人亲切真挚,叙事更是如歌如诵,

和如诗如画的景物配合的非常和谐。

“我平常最会想象好景致,且会描写好景致。” ——沈从文

从细致处着手,善于运用声音、气味来写景,并把景物和人物描写结合在一起,使之成为人物的一部分。

例:“天夜了… …”

特点

大量使用当地的景色和特产作为素材,如白塔、虎耳草等,使文章具备了浓厚的湘西乡土气息。

苗族女子

凤凰夺翠楼

由湘西的封闭农业文明社会性质决定,人们内心流露出了一种 的色彩。

翠翠的“哭”:

外公虽无微不至,但无法真正理解一个青春少女的情怀,所以她感到孤独,“这日子成为痛苦的东西了。”对于爱情,她只能从虚幻的梦境中来开始体会;对于两兄弟的“决斗”,她更是不知道前因后果,最后只能孤独、凄凉地等待不可知的将来。

“孤寂”

外公的担心:

天保兄弟:

女儿女婿的悲剧在老人心里留下不可磨灭的伤痕,所以不敢直接告诉孙女天保兄弟的选择。“温和悲悯的笑”表现他内心的矛盾:既爱孙女,又害怕她走其母的老路;对于天保的死,他既难过又自责,而对此引起孙女的悲剧,他更无能为力,又无人可以诉说,因此,他在孤独中死去。

哥哥在糊里糊涂地陷入爱情的矛盾中后,因为竞争的失败孤独地离开并死于意外;弟弟也是孤独地追求着爱情,唱情歌而不为心上人所知,最后也孤独地出走,不知所至。

骄宠、依顺。尽量照顾她的情绪。

教育翠翠要坚强。

给翠翠将她父母的故事。

亲自过问翠翠的婚姻大事。

为翠翠吹笛唱歌。

作者说这篇小说是为人类爱字作一度恰如其分的说明。请列举爷爷对孙女爱的具体表现。

作者认为不管是故事还是人生,一切都应当美一点,丑的东西虽不全都是罪恶,总不能使人愉快,也无从令人由痛苦见出生命的庄严,产生那个高尚情操。谈谈文中写了那些美。

湘西的青山绿水。

边民纯朴的风情。

祖孙相依为命的亲情。

翠翠纯真的初恋之情。

爷孙俩外,再无他人,相依为命,互为关照。

爷爷身体硬朗,精神好;

孙女长大成人,到了谈婚论嫁的年龄。

为孙女的婚姻操心,本身就充满温情。

生活环境美;月夜景色美。

翠翠本人的玫瑰梦。

翠翠母亲的朦胧美。

大老、二老的“君子风度”。

二老的不爱碾坊爱渡船。

美从

何来

黄昏照样的温柔、美丽和平静。但一个人若体念或追究到这个当前一切时,也就照样的在黄昏中会有点薄薄的凄凉。

试列举“当前一切”。

随着年龄增长,生命成熟,心里产生一种寂寞孤独。

感觉到生活平凡,有一种新的需要。新的感情的追求而不得。

黄昏了,爷爷摆渡还不回来,一个人守着空落落的家。

父母早亡,家中一老一小,实在可怜。

中国古典小说喜欢用草蛇灰线的技法,前后情节往往有一定的照应,前文为后文埋下伏笔,如:

翠翠梦见自己在山崖摘虎耳草——

外公给翠翠讲父母的故事

翠翠问外公“万一我跑了呢”——

翠翠想坐船下桃源县过洞庭湖让外公寻找

外公所唱的歌便是那晚上听来的——

傩送唱了一夜的歌

极力讴歌传统文化中残留至今的美德,是相对于现代传统美德受到破坏,到处充满着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的。

作者笔下的小镇,风光秀丽、民风淳朴,人们没有等级功利之争,人与人之间真诚相待。外公对孙女的爱怜,翠翠对傩送的纯真的爱,天保兄弟对翠翠真挚的爱,兄弟之间诚挚的手足之情,都代表了未受污染的农业文明的传统美德。在自然的明净之中,更有人情心灵的明净。

推重湘西人的人生方式,隐含了对现实生活古老美德和价值观失落的痛心,是对重建民族品德和人格的希望。

沈从文先生及其在湘西的故居

纯朴的翠翠

翠翠天真善良、温柔清纯。

她和外公相依为命,对外公

关心备至。因为外公不理解

她的心事,她就幻想出逃让

外公去寻她,可是想到外公

找不到她时的无奈,有为外

公担忧起来,为自己的想法

的后果害怕自责。

她情窦初开,爱上傩送,感情纯洁真挚,对爱执着追求。

青年沈从文

沈从文及其夫人张兆和

沈从文故居

晚年沈从文

《沈从文全集》