2022-2023学年重庆市璧山区高二(下)期中生物试卷(有解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年重庆市璧山区高二(下)期中生物试卷(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 221.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-17 10:34:50 | ||

图片预览

文档简介

绝密★启用前

2022-2023学年重庆市璧山区高二(下)期中生物试卷

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

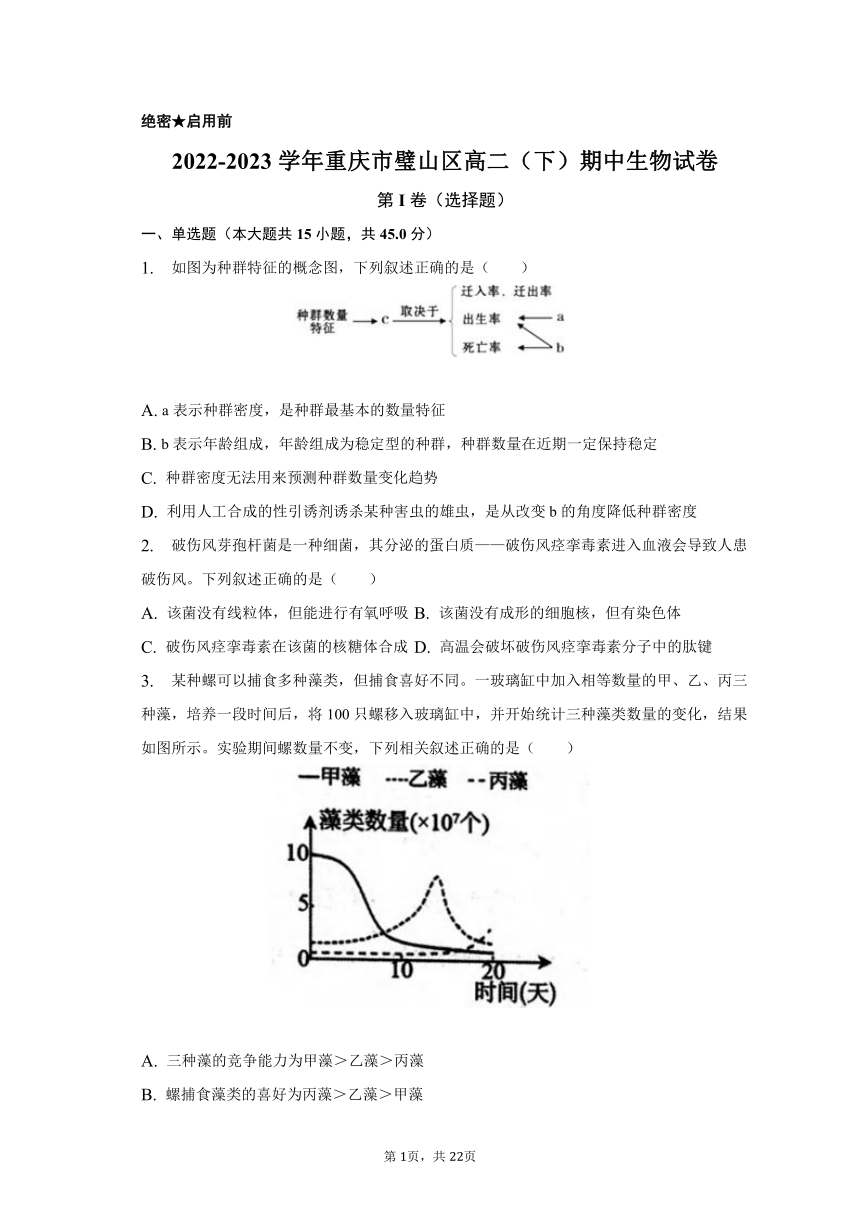

1. 如图为种群特征的概念图,下列叙述正确的是( )

A. a表示种群密度,是种群最基本的数量特征

B. b表示年龄组成,年龄组成为稳定型的种群,种群数量在近期一定保持稳定

C. 种群密度无法用来预测种群数量变化趋势

D. 利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄虫,是从改变b的角度降低种群密度

2. 破伤风芽孢杆菌是一种细菌,其分泌的蛋白质——破伤风痉挛毒素进入血液会导致人患破伤风。下列叙述正确的是( )

A. 该菌没有线粒体,但能进行有氧呼吸 B. 该菌没有成形的细胞核,但有染色体

C. 破伤风痉挛毒素在该菌的核糖体合成 D. 高温会破坏破伤风痉挛毒素分子中的肽键

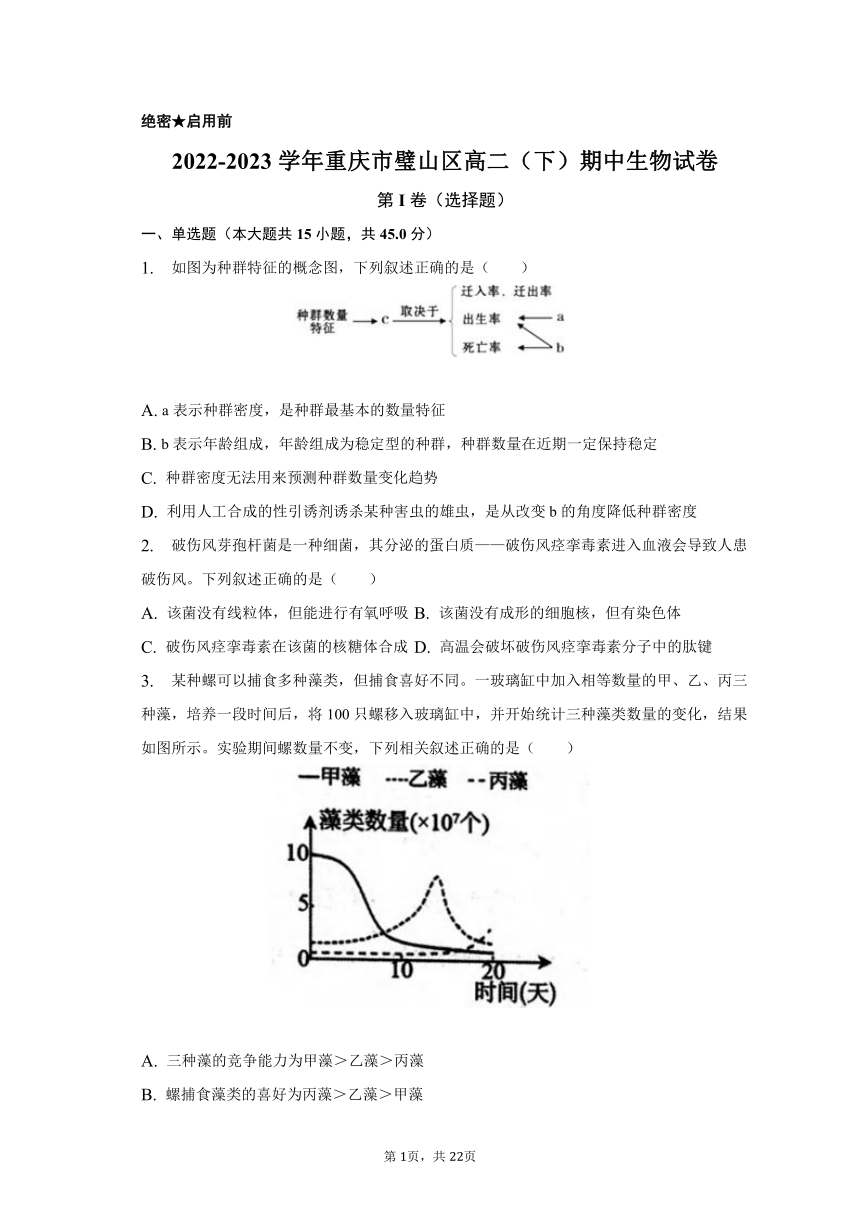

3. 某种螺可以捕食多种藻类,但捕食喜好不同。一玻璃缸中加入相等数量的甲、乙、丙三种藻,培养一段时间后,将100只螺移入玻璃缸中,并开始统计三种藻类数量的变化,结果如图所示。实验期间螺数量不变,下列相关叙述正确的是( )

A. 三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻

B. 螺捕食藻类的喜好为丙藻>乙藻>甲藻

C. 甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

D. 图示中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争

4. 下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )

A. 在种群的“J”型增长曲线模型(Nt=Noλt)中,λ=增长率-1

B. 种群增长的“S”型曲线中,在达到蜀值前,种群数量每年都以相同的倍数增长

C. 在自然条件下,种群的环境容纳量(K值)会随气候、季节等因素而变化

D. 鱼类养殖过程中,在种群数量接近时进行捕捞有利于鱼类资源的可持续增产

5. 研究人员在调査某沙地的植物群落演替时,发现其自然演替顺序为:一年生草本→多年生草本→多年生亚灌木→多年生灌木。下列有关叙述错误的是( )

A. 多年生草本群落在争夺阳光和空间方面比一年生草本群落更有优势

B. 与草本群落相比,灌木群落的垂直结构更加复杂

C. 多年生亚灌木群落里有草本和亚灌木,其自我调节能力比多年生灌木群落更强

D. 该沙地主要植被是多年生灌木,与其根系发达,抗风和吸水能力较强有关

6. 湘江源头位于湖南省永州市蓝山国家森林公园,此处溪流纵横,瀑布众多,空气负离子含量极高,有“天然氧吧”之称。公园内物种繁多,被专家们称之为“自然博物馆和天然植物园”,共有高等植物1699种,陆生脊椎动物201种,国家重点保护的野生动物30种,是我国南方生物物种保存最完好、最齐全的高海拔国家森林公园,被誉为湖南的“香格里拉”。下列相关叙述正确的是( )

A. 公园中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度

B. 公园内可用于食用、药用的生物繁多,直接价值要大于间接价值

C. 为了更好的保护公园中的珍稀物种,可建立动物园、植物园,这属于就地保护

D. 研究公园中某野生动物的生态位,通常要研究它在研究区域内出现频率、种群密度及它与其他物种的关系

7. 下列关于群落结构的说法,不正确的是( )

A. 连绵的燕山不同海拔高度植被分布不同,属于群落的垂直结构

B. 影响群落中植物垂直结构的主要因素是光照

C. 淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关

D. 不同地段生物种类有差别,在水平方向上无分层现象

8. 将一荒地改建成(复合种植的)果园后,该地的昆虫种类和数量发生了很大的变化。下列有关叙述错误的是( )

A. 果园中果树生长整齐,但该群落也有垂直结构

B. 将荒地建成果园,说明人类的活动可以改变群落演替的速度和方向

C. 若各种昆虫之间的竞争、捕食等关系发生了变化,会影响果树的产量

D. 该群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成将保持不变

9. 下列有关进化和生物多样性的叙述,不正确的是( )

A. 严格自花传粉的植物种群内个体间存在生殖隔离

B. 自然选择和人工选择都能定向改变种群的基因频率

C. 生物的多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性

D. 蜂鸟细长的喙与某些花的筒状花萼是长期协同进化形成的相互适应

10. 微生物广泛存在于自然界中。下列关于土壤微生物的叙述正确的是( )

A. 土壤微生物只通过微生物的分解作用参与生态系统的物质循环

B. 秸秆中的化学能经土壤微生物作用后不会被农作物吸收利用

C. 与豆科植物共生的根瘤菌能进行固氮作用,因而其是自养生物

D. 土壤中的硝化细菌是异养生物,因而其不属于生产者

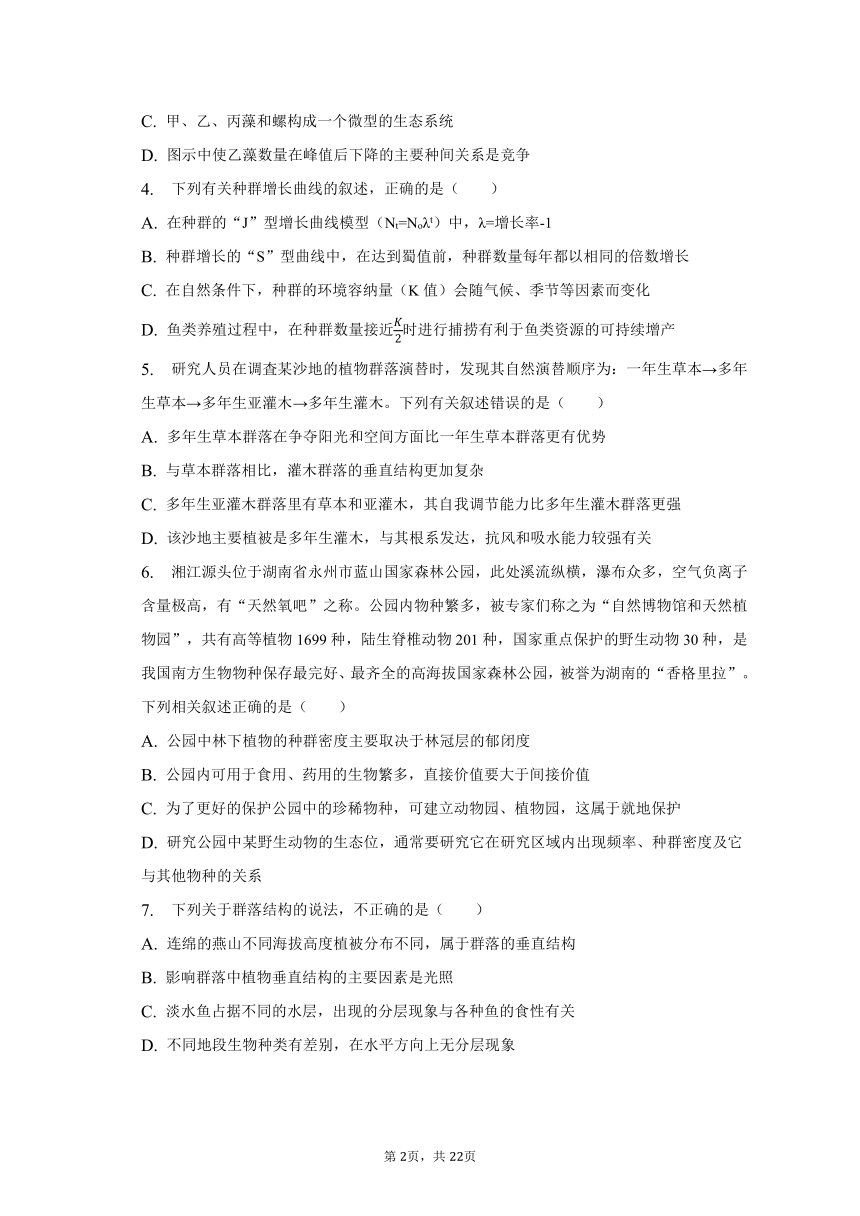

11. 某居民区组织了一次灭鼠活动,基本消灭了该居民区的褐家鼠,图为灭鼠后7年内该居民区褐家鼠的数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A. 褐家鼠的种群数量可用标志重捕法获得

B. a点后数量少量增加的原因可能是迁入率大于迁出率

C. b点年龄结构可能是增长型

D. c 点鼠的数量为该居民区褐家鼠种群的环境容纳量

12. 在退化荒丘上建成的塞罕坝林场是我国荒漠化治理的典范。为更好地管理、利用林木资源,科研人员研究了不同砍伐强度对塞罕坝林场落叶松人工林的林木生物量影响,结果如下表所示。下列相关叙述错误的是( )

砍伐强度(%)

生物量(t hm-2)

龄组(年) 24.0 25.9 38.6

10 13.24 14.73 15.64

20 72.54 75.09 81.08

30 161.87 166.10 171.12

A. 适当砍伐,可以改变落叶松的种群的水平结构,从而减少竞争

B. 可采用样方法调查不同龄组各砍伐强度下的生物量

C. 表中各龄组的林木生物量随砍伐强度的增大均呈现了增加趋势

D. 适度砍伐,使人工林保持持续的更新能力,可长期维持稳定的生产

13. 创新发展现代农业,保证粮食安全是我国的一项根本政策。下列有关说法正确的是( )

A. 大力推广稻田养蟹(鸭)、麦田养鸡等农田互作模式能有效提升农产品的营养价值

B. 大量使用化肥和农药,降低了劳动强度,也提高了农作物产量,应继续坚持下去

C. 农业机械收割玉米、小麦,秸秆粉碎后直接还田,疏松了土壤,提高了能量利用率

D. 温室大棚技术的完善和普及,有效地提高了蔬菜产量,这和提高光能利用率有关

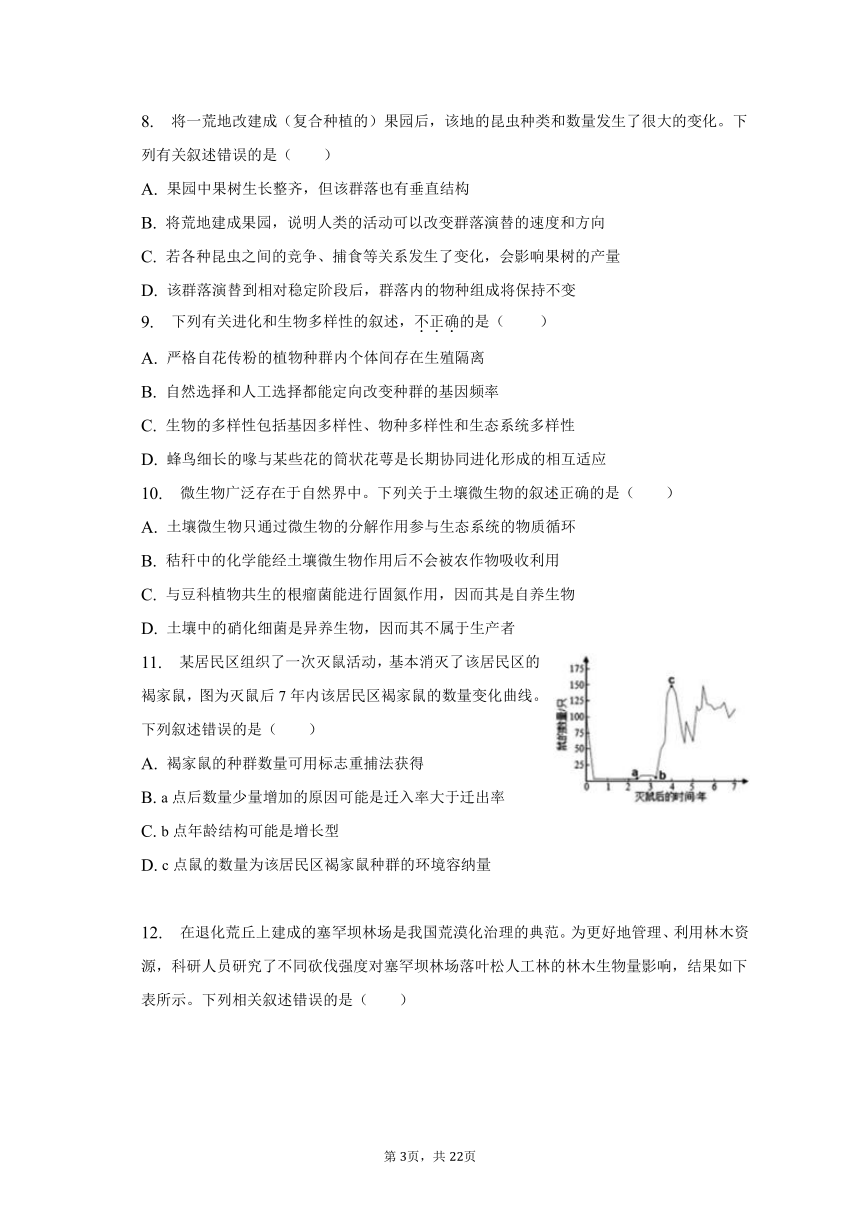

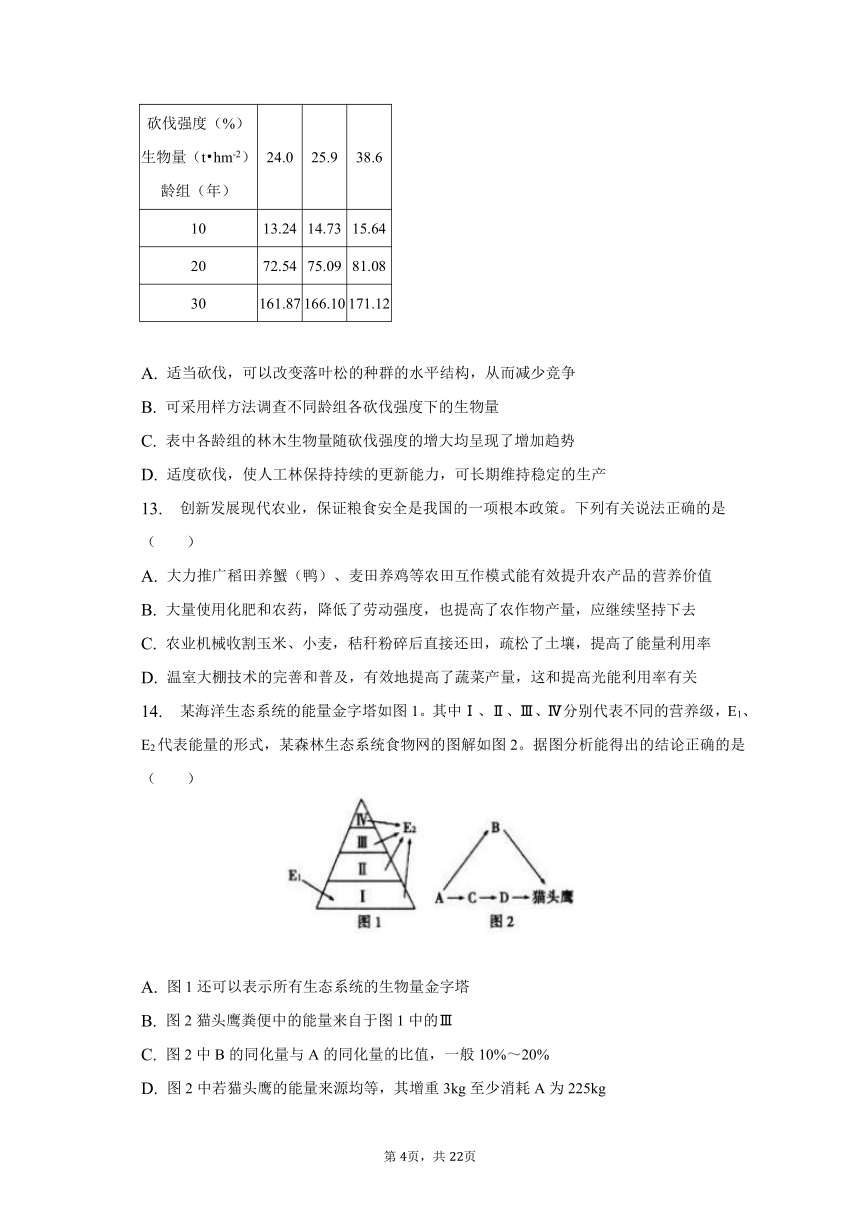

14. 某海洋生态系统的能量金字塔如图1。其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式,某森林生态系统食物网的图解如图2。据图分析能得出的结论正确的是( )

A. 图1还可以表示所有生态系统的生物量金字塔

B. 图2猫头鹰粪便中的能量来自于图1中的Ⅲ

C. 图2中B的同化量与A的同化量的比值,一般10%~20%

D. 图2中若猫头鹰的能量来源均等,其增重3kg至少消耗A为225kg

15. 我国的酿酒技术历史悠久,古人在实际生产中积累了很多经验。《齐民要术》记载:将蒸熟的米和酒曲混合前需“浸曲发,如鱼眼汤,净淘米八斗,炊作饭,舒令极冷”。意思是将酒曲浸到活化,冒出鱼眼大小的气泡,把八斗米淘净,蒸熟,摊开冷透。下列说法错误的是( )

A. “浸曲发”过程中酒曲中的微生物代谢加快

B. “鱼眼汤”现象是微生物呼吸作用产生的CO2释放形成的

C. “净淘米”是为消除杂菌对酿酒过程的影响而采取的主要措施

D. “舒令极冷”的目的是防止蒸熟的米温度过高导致酒曲中的微生物死亡

第II卷(非选择题)

二、探究题(本大题共5小题,共55.0分)

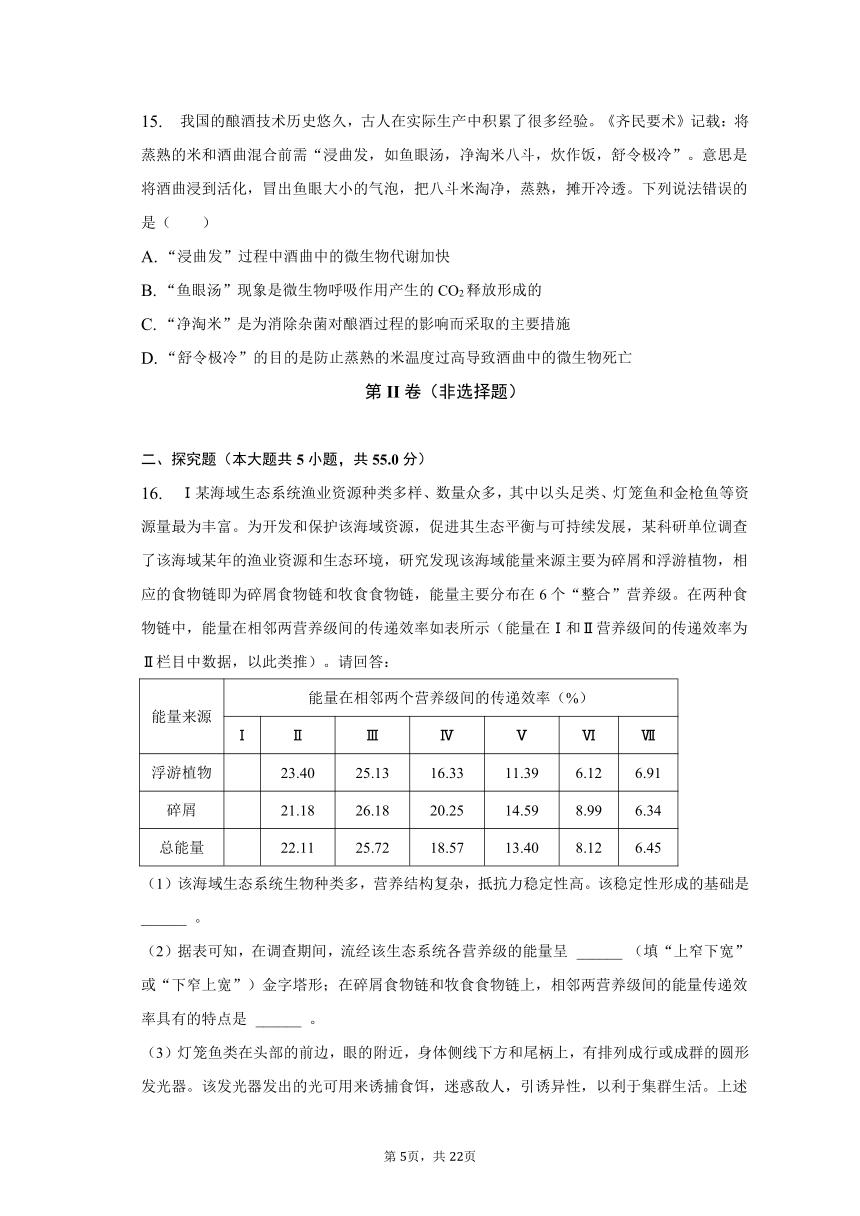

16. Ⅰ某海域生态系统渔业资源种类多样、数量众多,其中以头足类、灯笼鱼和金枪鱼等资源量最为丰富。为开发和保护该海域资源,促进其生态平衡与可持续发展,某科研单位调查了该海域某年的渔业资源和生态环境,研究发现该海域能量来源主要为碎屑和浮游植物,相应的食物链即为碎屑食物链和牧食食物链,能量主要分布在6个“整合”营养级。在两种食物链中,能量在相邻两营养级间的传递效率如表所示(能量在Ⅰ和Ⅱ营养级间的传递效率为Ⅱ栏目中数据,以此类推)。请回答:

能量来源 能量在相邻两个营养级间的传递效率(%)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

浮游植物 23.40 25.13 16.33 11.39 6.12 6.91

碎屑 21.18 26.18 20.25 14.59 8.99 6.34

总能量 22.11 25.72 18.57 13.40 8.12 6.45

(1)该海域生态系统生物种类多,营养结构复杂,抵抗力稳定性高。该稳定性形成的基础是 ______ 。

(2)据表可知,在调查期间,流经该生态系统各营养级的能量呈 ______ (填“上窄下宽”或“下窄上宽”)金字塔形;在碎屑食物链和牧食食物链上,相邻两营养级间的能量传递效率具有的特点是 ______ 。

(3)灯笼鱼类在头部的前边,眼的附近,身体侧线下方和尾柄上,有排列成行或成群的圆形发光器。该发光器发出的光可用来诱捕食饵,迷惑敌人,引诱异性,以利于集群生活。上述事实表明信息在生态系统中具有 ______ 的作用。

Ⅱ江南最大的天然湿地—下渚湖,河水清澈,水草丰茂,白鹭点点,形成了独特的湿地景观。

(4)某天然湿地中中植物种类多样,如水中有沉水植物、浮游植物、挺水植物等,堤岸边有杨、柳等,这反映了群落的 ______ 结构。这样的分布使群落种群的 ______ 重叠较少,有利于充分利用光照、水分、营养物质等资源。

(5)在食物链“植物→食草鱼→白鹭”中,与食草鱼相比,白鹭的同化量和摄入量的比值明显较高,最可能的原因是 ______ 。调查发现该白鹭种群摄入的能量流动情况如下表所示:单位J/(hm2 a)

摄入量 同化量 呼吸量

6.0×108 5.0×108 3.5×108

该白鹭种群同化的能量中约 ______ %用于自身生长发育繁殖。

(6)技术人员依据泥鳅可以利用残饵、鱼粪为食和循环经济原理,将稻田养河蟹和稻田养泥鳅两个生态系统有机地结合起来,形成稻护蟹,蟹吃饵料、杂草、昆虫,泥鳅吃残饵、蟹粪,泥鳅粪肥田的“稻—蟹—泥鳅田生态系统”。该生态系统中泥鳅吃蟹粪,泥鳅粪肥田,从能量流动的角度分析,大大提高了能量的 ______ 。该生态系统具有明显的经济与生态效益,请分析原因 ______ 。

17. 兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。请回答:

注:“对照”的数值是在含氧培养液中测得的。

(1)本实验的自变量是 ______。

(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一,图中静息电位数值是以细胞膜的 ______侧为参照,并将该侧电位水平定义为0mV。据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,神经细胞的兴奋性水平 ______(填升高或降低)。

(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激,______(能/不能)记录到神经冲动,判断理由是 ______。

(4)在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,对细胞通过 ______方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一。

18. 湿地生态系统在蓄洪防旱、调节气候等方面有重要作用。图1为某总面积为600hm2的湿地受有害物质a污染后,有害物质a的浓度在各营养级部分生物体内的变化情况。图2为某生物兴趣小组根据调查对象构建的食物网。回答下列问题:

(1)图1说明了 ______ 。该湿地生态系统中燕鸥种群的K值为4800只。当燕鸥的种群密度为 ______ 只/hm2时,其种群增长速率最大。湿地中的挺水植物如荷花、菖蒲对光信息非常敏感,当日照时间达到一定长度时才会开花,这说明 ______ 离不开信息的传递。

(2)在分析图2中“水生植物→草鱼→野鸭”食物链时,测得一年中流经野鸭的能量为20千焦,流经草鱼的能量为1000千焦,有同学认为这不符合能量流动10%~20%的传递效率。你是否同意他的观点并陈述理由 ______ 。

(3)该湿地在某个时期由于污染物大量排放导致生态环境遭到破坏,说明 ______ 。修复后的湿地到处充满生机,阳光正好,微风徐来,“草色青青,散发着阵阵清香”,青草传递给食草昆虫的信息属于 ______ 信息。

19. 由于大量污水排人某自然水体,该自然水体中N、P含量过高而出现水体富营养化,给当地的生产和生活造成了麻烦。回答下列问题:

(1)在进行生态修复时,一般会选择本地物种,不选外来物种。在种间关系方面,外来物种和本地物种之间可能会存在 ______ (答出2点)关系;在生态环境方面,由于 ______ (答出1点),外来物种在本地容易大量繁殖,使本地生态系统难以维持相对稳定的 ______ ,从而打破生态平衡。

(2)污水大量排放,导致水体中N、P含量升高,使得该水体中一种鱼的种群年龄结构发生了变化,如图1所示(图中数字表示百分比),推测该种群数量未来一段时间的变化趋势是 ______ 。

(3)为了净化水体,当地环保工作者拟利用3种当地原有水生植物进行实验,分别置于实验池中,90天后测定它们吸收N、P的量,结果如表所示。为达到降低该自然水体中N、P含量的最佳效果,应投放的两种植物是 ______ 。

植物种类 单位面积N吸收量(g/m2) 单位水体面积P吸收量(g/m2)

浮水植物a 22.3 1.7

浮水植物b 8.15 0.72

浮水植物c 14.61 2.22

20. 葡萄在我国的种植面积不断增大,产量和品质也不断提高,葡萄大量成熟不能及时销售出去时,种植者便将部分葡萄制作成葡萄酒。某校生物兴趣小组的同学展开了有关葡萄酒的制作等方面的研究,如图所示,以下为同学们欲从葡萄园的土壤中分离出高效酵母菌所做的实验(Ⅰ~Ⅴ表示过程),其中乙、丙为酵母菌培养基。回答下列有关问题:

(1)铲取葡萄树下表层土壤,配制甲中的土壤悬液。若土壤悬液经过了一段时间的富集培养,则第Ⅰ步接种最常用的方法是 ;乙、丙培养基中作为主要碳源的应该是 ,在配制乙、丙培养基时,pH应调至5.0~6.0,目的是 。

(2)取第Ⅳ步中生长较好的六个菌落,分别接入1~6号试管(含0.05mol L-1的葡萄糖溶液)中培养,3d后用斐林试剂检测,结果如下。其中第 号试管中的酵母菌最高效。

编号 1 2 3 4 5 6

砖红色相对深度 +++++ +++ ++ + +++ ++

注:+号越多砖红色颜色越深。

(3)上述实验Ⅰ~Ⅴ过程需要在 (填实验条件)操作下进行。

(4)为使高效酵母菌种可以反复利用,同学们提出生产葡萄酒时可以将酵母菌 。

(5)某同学提出能否利用生产葡萄酒的装置来直接生产葡萄醋。请你告诉他是否具有可行性及理由: 。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:A、c表示种群密度,种群密度是种群最基本的数量特征,a表示性别比例,A错误;

B、b表示年龄结构,年龄结构为稳定型的种群,如果环境改变,或者遭遇传染病,种群数量不一定会保持稳定,B错误;

C、年龄结构预测种群数量变化趋势,种群密度无法用来预测种群数量变化趋势,C正确;

D、利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄虫,是通过改变a性别比例影响出生率,从而降低种群密度,D错误。

故选:C。

分析题图:a表示性别比例,b表示年龄结构,c表示种群密度。

本题主要考查种群的概念及特征的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

2.【答案】C

【解析】解:A、破伤风芽孢杆菌为厌氧菌,不能进行有氧呼吸,A错误;

B、破伤风芽孢杆菌是原核生物,没有成形的细胞核,也没有染色体,B错误;

C、破伤风痉挛毒素的本质是蛋白质,蛋白质在破伤风芽孢杆菌的核糖体上合成,C正确;

D、高温会破坏破伤风痉挛毒素分子的空间结构,不会破坏破伤风痉挛毒素分子的肽键,D错误。

故选:C。

原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。

本题主要考查原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

3.【答案】A

【解析】解:AB、结合曲线图可知,在放入螺之前,甲藻数量多,乙藻数量其次,丙藻数量较少,放入螺之后,甲藻的数量减少明显,乙藻其次,丙藻数量增加,说明螺螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻,且三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻,A正确,B错误;

C、生态系统是由该区域所有生物和生物所处的无机环境构成,甲、乙、丙藻只是该区域的部分生物,C错误;

D、图示中使乙藻数量在峰值后下降主要原因是引入了螺的捕食使数量下降,D错误。

故选:A。

种间关系(不同种生物之间的关系):

(1)互利共生(同生共死):如豆科植物与根瘤菌;人体中的有些细菌;地衣是真菌和藻类的共生体。

(2)捕食(此长彼消、此消彼长):如:兔以植物为食;狼以兔为食。

(3)竞争(你死我活):如:大小草履虫;水稻与稗草等。

(4)寄生(寄生者不劳而获):

①体内寄生:人与蛔虫、猪与猪肉绦虫。

②体表寄生:小麦线虫寄生在小麦籽粒中、蚜虫寄生在绿色植物体表、虱和蚤寄生在动物的体表、菟丝子与大豆。

③胞内寄生:噬菌体与大肠杆菌。

本题考查了种间关系和种群数量相关知识,意在考查考生提取题干信息和分析问题的能力,难度不大。

4.【答案】C

【解析】解:A、种群“J”型增长的数学模型Nt=N0λt中,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,而增长率是一年中增加的个体数与原来个体数的比值,故增长率=λ-1,A错误;

B、种群增长的“S”型曲线中,在达到K值前,种群的增长速率先增大后减小,最后为0,增长率一直减小,不会以相同的倍数增长,B错误;

C、在自然条件下,种群的K值会随着气候、季节等因素而变化,C正确;

D、鱼类养殖过程中,捕捞后的剩余量接近于时有利于鱼类资源的可持续增产,D错误。

故选:C。

1、“J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况。

2、自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线。在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K值。

3、J型增增长速率逐渐增大,S型增长曲线的增长速率是先增加后减小。

本题考查“J”型曲线和“S”型曲线种群数量增长规律,属于中等难度题。要求考生掌握种群数量变化曲线,尤其是S型曲线,能准确分析曲线图,判断不同时期的种群数量增长率变化情况。

5.【答案】C

【解析】解:A、多年生草本因为在争夺阳光空间方面比一年生草本群落更有优势,因此多年生草本替代了一年生草本,A正确;

B、灌木植物比草本植物更加高大,拥有更为复杂的垂直结构,B正确;

C、多年生灌木群落里有草本和灌木,生物种类和空间结构更为复杂,自我调节能力更强,C错误;

D、该沙地演替最后主要为多年生灌木,因为根系发达,有很好的抗风能力和吸水能力,更加适合在沙地生存,D正确。

故选:C。

1、空间结构有垂直结构和水平结构。随着演替的进行,单位面积灌木群落合成的有机物比草本群落多,原因是灌木群落垂直结构比草本复杂,植物对光的利用率高,光合作用强。

2、沙地的优势种是耐风沙与干早的灌木。一般这类灌木的根茎干重比大于乔木,其适应性较强的原因灌木树冠低矮,具有很强的防风固沙的能力,根系发达,能从土壤中吸收较多水分。

本题考查群落的结构和演替的相关知识,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,并应用相关知识解决问题的能力。

6.【答案】A

【解析】解:A、森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的光照强度,A正确;

B、生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值,B错误;

C、建立动物园、植物园以及濒危动植物繁育中心等属于易地保护,C错误;

D、研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等,D错误。

故选:A。

森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的光照强度;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值;建立动物园、植物园以及濒危动植物繁育中心等属于易地保护;研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。

本题考查生物多样性的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

7.【答案】A

【解析】解:A、连绵的燕山不同海拔高度植被分布不同,属于群落的水平结构,A错误;

B、影响群落中植物垂直结构的主要因素是光照,B正确;

C、淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关,C正确;

D、不同地段生物种类有差别,在水平方向上无分层现象,D正确。

故选:A。

群落结构类型(空间结构)

比较项目 垂直结构 水平结构

含义 生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象 在水平方向上的配置状况

原因 陆生:光照、温度

水生:光、温度、O2 地形变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人和动物的影响

表现 植物在不同高度的分层,动物也随之具有层次性 大多群落生物呈集分布或镶嵌分布

本题考查群落的结构特征,要求考生识记群落的垂直结构和水平结构,掌握影响群落垂直分层和水平结构的因素,能根据题干要求准确判断各选项。

8.【答案】D

【解析】解:A、果园中果树生长整齐,但与灌木、草本等植物也可构成垂直结构,A正确;

B、将荒地建成果园,说明人类活动可以改变群落演替的速度和方向,B正确;

C、若各种昆虫之间的竞争、捕食等关系发生了变化,能调节生态系统的能量流动方向,对果树的产量会产生一定的影响,C正确;

D、该群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成仍可发生变化,D错误。

故选:D。

1、植物的垂直结构与光照强度密切相关;另外为动物提供食物和栖息空间。

2、人类活动对群落演替的影响:使群落演替按照不同于自然的演替速度和方向进行。

本题考查群落的结构特征、群落的演替和种间关系,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大。

9.【答案】A

【解析】A、严格自花传粉的植物种群是同一个物种,所以不存在生殖隔离,A错误;

B、自然选择和人工选择都能定向选择种群中的部分个体,改变种群基因频率,而生物进化的实质是种群基因频率的改变,B正确;

C、生物多样性包括三个层次:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,C正确;

D、蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们经过长期共同进化形成的相互适应特征,D正确。

故选A。

10.【答案】B

【解析】解:A、土壤微生物可以通过微生物的分解作用、固氮作用等参与生态系统的物质循环,A错误;

B、秸秆中的化学能只能提高分解者的分解作用以热能的形式散失,不能被农作物再吸收利用,B正确;

C、与豆科植物共生的根瘤菌能进行固氮作用,不能自己将二氧化碳等无机物合成有机物,为异养生物,C错误;

D、土壤中的硝化细菌是自养生物,属于生产者,D错误。

故选:B。

1、生态系统的成分有生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。

2、土壤微生物包括大量的细菌、放线菌和真菌等,在这些微生物中自养型的微生物,如蓝藻、硝化细菌等光能或化能合成的细菌属于生态系统中的生产者,营腐生生活的细菌、真菌属于分解者,还有少量寄生于植物和土壤动物的微生物属于分解者。

本题主要考查生态系统的组成成分,意在强化学生对土壤微生物在生态系统中的成分的识记、理解与运用。

11.【答案】D

【解析】解:A、褐家鼠活动能力强,活动范围广,可用标志重捕法调查种群数量,A正确;

B、决定种群数量的数量特征有出生率、死亡率、迁入率和迁出率,故a点后数量少量增加的原因可能是迁入率大于迁出率,B正确;

C、b点之后鼠的数量大量增加,故b点年龄结构可能是增长型,C正确;

D、环境容纳量,又称为k值,是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,c不是环境容纳量,D错误。

故选:D。

环境容纳量,又称为K值,是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。

本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

12.【答案】A

【解析】解:A、种群没有水平结构,A错误;

B、可以采用样方法调查不同龄组各砍伐强度下的生物量,B正确;

C、表中各龄组的林木生物量随砍伐强度的增大均呈现了增加趋势,C正确;

D、由表格数据可知,适度砍伐保持持续的更新能力,可长期维持稳定的生产,实现经济效益和生态效益的统一,D正确。

故选:A。

根据表格分析可知:随砍伐强度的增加,生物量不断增加;在同一砍伐量情况下,随着年限的增加,生物量也逐年增多。

本题考查估算种群密度的方法、种群的特征和生态系统的功能,要求考生掌握估算种群密度的样方法,明确这两种方法的适用范围,能理解种群的特征及含义,掌握生态系统的物质循环和能量流动,属于考纲识记和理解层次的考查。

13.【答案】D

【解析】解:A、农田互作模式属于生态农业,能减少农药使用量,有效提高能量利用率,农田总产出增多,但不一定保证农产品的营养价值高于普通农作物,A错误;

B、大量使用农药,造成环境污染,是不可持续的发展模式,要努力改变这种状况,B错误;

C、玉米、小麦秸秆直接还田,秸秆中的能量没有为人所用,能量的利用率并没有提高,发展生态农业可以提高能量利用率,C错误;

D、温室大棚技术使冬天不能利用的光能得以利用,提高了光能利用率,从而提高了农田产出, D正确。

故选:D。

研究能量流动的意义:

1、实现能量的多级利用,提高能量的利用率,如建立沼气池;

2、调整能量流动关系,使能量持续高效的流向对人最有益的部分,如除虫、除草。

本题考查生态农业的知识要点,要求能运用所学知识,通过比较、分析对问题进行解释、推理,得出正确的结论的能力及能从题干中获取相关的生物学信息的能力。

14.【答案】D

【解析】解:A、某些生态系统的(如海洋生态系统)的生物量金字塔是倒置的,生产者的数量比初级消费者少,A错误;

B、图2猫头鹰粪便中的能量属于上一营养级的能量,即属于B、D的能量,来自A和C,对应于图1中的Ⅰ和Ⅱ,B错误;

C、能量传递效率是指营养级之间的传递效率,B没有包含该营养级的所有生物,C错误;

D、图2中若猫头鹰的能量来源均等,其增重3kg至少消耗A为1.5÷0.2÷0.2+1.5÷0.2÷0.2÷0.2=225kg,D正确;

故选:D。

能量传递的特点是单向流动,逐级递减。

本题考查生态系统能量流动的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题主要考查酒的制作,意在考查考生从古典中提取生物信息,难度不大。

1、制作菌种是酵母菌,代谢类型是兼性厌氧型真菌,属于真核细胞,条件是18~30 ℃、前期需氧,后期不需氧。

2、其新陈代谢类型为异养兼性厌氧型。果酒制作的原理:

(1)在有氧条件下,反应式如下:C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量;

(2)在无氧条件下,反应式如下:C6H12O62CO2+2C2H5OH+能量。

【解答】

A.“浸曲发”是将酒曲浸到活化,即酒曲中的微生物代谢加快,A正确;

B.“鱼眼汤”现象是冒出鱼眼大小的气泡,是酵母菌等呼吸作用产生的CO2释放形成的,B正确;

C.“净淘米”是为消除杂质,传统的酿酒过程中发酵液缺氧、呈现酸性能消除杂菌对酿酒过程的影响,C错误;

D.“舒令极冷”的目的是防止蒸熟的米温度过高导致酒曲中的微生物死亡,D正确。

故选C。

16.【答案】负反馈调节 上窄下宽 在两种食物链上,低营养级间能量传递效率较高,高营养级间能量传递效率较低,且在相邻两营养级间的能量传递效率在不同食物链上相差不大 调节种间关系,维持生态系统的平衡与稳定和有利于生物种群繁衍 垂直结构和水平结构 生态位 食草鱼摄入有机物含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出 30 利用率 河蟹为水稻除虫、除草,有利于减轻农业污染,减少农药的使用,动物的粪便肥田,减少化肥的使用

【解析】解:Ⅰ(1)抵抗力稳定性形成的基础是负反馈调节。

(2)据表可知,在调查期间,流经该生态系统各营养级的能量呈上窄下宽金字塔形;在碎屑食物链和牧食食物链上,相邻两营养级间的能量传递效率具有的特点是在两种食物链上,低营养级间能量传递效率较高,高营养级间能量传递效率较低,且在相邻两营养级间的能量传递效率能量在不同食物链上相差不大。

(3)发光器发出的光属于物理信息,上述事实表明信息在生态系统中具有调节种间关系,维持生态系统的稳定和有利于生物种群繁衍的作用。

Ⅱ(4)在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,形成群落的垂直结构,由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素,不同地段往往分布着不同的种群,题目中既体现了垂直结构也体现了水平结构;一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位,群落的垂直结构和水平结构使群落的种群生态位重叠较少,有利于充分利用光照、水分、营养物质等资源。

(5)食草鱼摄入有机物含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出,而白鹭是肉食性的,食物易于消化吸收,导致与食草鱼相比,白鹭的同化量和摄入量的比值明显较高。同化量减去呼吸量即为用于自身生长发育繁殖的能量,即(5.0-3.5)/5.0×100%=30%。

(6)稻-蟹-泥鳅田生态系统不仅有生产者固定的太阳能,还有饵料中的化学能,都是该生态系统中的能量来源;泥鳅吃蟹粪,泥鳅粪肥田,这有利于能量高效利用,提高能量的利用率。河蟹为水稻除虫、除草,有利于减轻农业污染,也减少了农药的使用,动物的粪便可以转变为无机盐供植物吸收利用,减少了化肥的使用,因此都提高了生态效益和经济效益。

故答案为:

(1)负反馈调节

(2)上窄下宽;在两种食物链上,低营养级间能量传递效率较高,高营养级间能量传递效率较低,且在相邻两营养级间的能量传递效率在不同食物链上相差不大

(3)调节种间关系,维持生态系统的平衡与稳定和有利于生物种群繁衍

(4)垂直结构和水平结构;生态位

(5)食草鱼摄入有机物含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出;30

(6)利用率;河蟹为水稻除虫、除草,有利于减轻农业污染,减少农药的使用,动物的粪便肥田,减少化肥的使用

1、生态系统中的组成成分越多,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。

2、生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可;物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态;信息传递是双向的,能量流动是单向的,物质循环具有全球性。

本题考查群落和生态系统的相关知识,要求考生识记群落的空间结构的类型;识记影响群落演替的环境因素;识记生态系统中能量流动的过程,掌握能量传递效率的相关计算,能结合所学的知识准确答题。

17.【答案】神经细胞的缺氧时间 外 降低 不能 该刺激强度低于该条件下的阈强度 主动运输

【解析】解:(1)根据题意,本实验的自变量是神经细胞的缺氧时间。

(2)静息电位时,细胞膜两侧的电位为外正内负,以细胞膜外侧为参照,定义为0mV。静息电位的形成依赖K+外流。据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,静息电位绝对值增大,神经细胞的兴奋性水平降低,需要更强刺激才能使细胞达到同等兴奋程度。

(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激不能记录到神经沖动,因为此时的阈强度为30pA以上,25pA强度的刺激低于阈强度。

(4)在含氧培养液中,细胞内ATP主要在线粒体中合成,在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,而离子通过主动运输实现跨膜运输,因此ATP的减少会对细胞的主动运输过程造成影响,引起神经细胞兴奋性改变。

故答案为:

(1)神经细胞的缺氧时间

(2)外 降低

(3)不能 该刺激强度低于该条件下的阈强度

(4)主动运输

静息时,K+外流,表现为外正内负;兴奋时,Na+通道开放,Na+内流,表现为外负内正。据题意可知,实验目的是“探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响”,故自变量为缺氧时间;根据题图,缺氧处理20min时,阈强度为30pA以上,给予25pA强度的刺激低于阈强度,不能记录到神经冲动。

本题考查神经传导、有氧呼吸场所及物质跨膜运输方式的有关知识,重在考查学生识图能力和判断能力,运用所学知识分析问题和解决问题的能力以及实验探究的能力,难度适中。

18.【答案】生物富集 4 生物种群的繁衍 10%~20%指的是营养级之间的能量传递效率,不是生物之间的。草鱼还有部分能量流入鹭,野鸡体内能量也不仅仅来自草鱼,还有来自其他食物的部分,与营养级间的能量传递效率不矛盾 生态系统的自我调节能力是有一定限度的 物理和化学

【解析】解:(1)图1说明营养级越高,有害物质含量越高,即图中显示了生物富集作用。种群增长速率最大时,种群数量一般为,即环境容纳量的一半。所以当燕鸥的种群密度为4800÷600÷2=4只/hm2时,其种群增长速率最大。湿地中的挺水植物如荷花、菖蒲对光信息非常敏感,当日照时间达到一定长度时才会开花,这说明生物种群的繁衍离不开信息的传递。

(2)食物链和食物网称为生态系统的营养结构。10%~20%指的是营养级之间的能量传递效率,不是生物之间的。草鱼还有部分能量流入鹭,野鸡体内能量也不仅仅来自草鱼,还有来自其他食物的部分,与营养级间的能量传递效率不矛盾,因此不同意。

(3)该湿地在某个时期由于污染物大量排放导致生态环境遭到破坏,说明生态系统的自我调节能力是有一定限度的,修复后的湿地到处充满生机,阳光正好,微风徐来,“草色青青,散发着阵阵清香”,青草的颜色,同时散发阵阵清香(化学物质),因此青草传递给食草昆虫的信息属于物理和化学信息,同时能说明生态系统的信息传递能调节种间关系维持生态系统的稳定。

故答案为:

(1)生物富集 4 生物种群的繁衍

(2)10%~20%指的是营养级之间的能量传递效率,不是生物之间的。草鱼还有部分能量流入鹭,野鸡体内能量也不仅仅来自草鱼,还有来自其他食物的部分,与营养级间的能量传递效率不矛盾

(3)生态系统的自我调节能力是有一定限度的 物理和化学

生物富集作用亦称“生物放大作用”。指通过生态系统中食物链或食物网的各营养级的传递,某些污染物,如放射性化学物质和合成农药等,在生物体内逐步浓集增大的趋势。而且随着营养级的不断提高,有害污染物的浓集程度也越高,最高营养级的肉食动物最易受害。

本题主要考查生态系统的结构和功能,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

19.【答案】种间竞争、捕食 食物和空间充足、气候适宜 结构和功能 种群数量逐渐下降 浮水植物 a、沉水植物 c

【解析】解:(1)在种间关系方面,外来物种和本地物种之间可能会存在种间竞争关系,若外来物种在种间竞争关系中占有优势,可能导致本地物种多样性下降,不利于生态修复;外来物种和本地物种之间可能会存在捕食关系,使得当地物种丰富度下降,抵抗力稳定性反而减弱,不利于生态修复;在生态环境方面,由于食物和空间充足、气候适宜、没有天敌等因素,导致外来物种在本地容易大量繁殖,使本地生态系统难以维持相对稳定的结构和功能,从而打破生态平衡。

(2)分析图1,污染前,幼年组所占比远大于老年组,种群年龄结构呈增长型,污染后,老年组所占比例大于幼年组,种群年龄结构呈衰退型,故污水大量排放后,推测该种群数量未来一段时间的变化趋势是种群数量逐渐下降。

(3)分析图2中的数据可知,浮水植物a对N的吸收效果最好,沉水植物c对P的吸收效果最好,故为达到降低该自然水体中N、P含量的最佳效果,应投放的两种植物是浮水植物 a、沉水植物 c。

故答案为:

(1)种间竞争、捕食 食物和空间充足、气候适宜 结构和功能

(2)种群数量逐渐下降

(3)浮水植物 a、沉水植物 c

虽然生态系统不时地受到外来干扰,但是只要这种干扰没有超过限度,生态系统就能够通过自我调节得以恢复,从而维持相对稳定的结构和功能,像这样,生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态,就是生态平衡。

本题主要考查的是种群的数量特征、数量的变化曲线以及群落的生态位和季节变化的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握,难度适中。

20.【答案】稀释涂布平板法 葡萄糖 满足微生物对pH的要求 4 无菌 固定化 否,生产葡萄酒需要在密封无氧的条件下进行,醋酸菌是好氧菌,醋酸发酵需要一直通入氧气

【解析】解:(1)由题干信息“若土壤悬液经过了一段时间的富集培养”可知,该菌密度较大,且为求简单易操作,常采用稀释涂布平板法来获取单菌落。酵母菌细胞呼吸的底物主要为葡萄糖,因此筛选高效酵母菌的选择培养基也应当以葡萄糖为主要碳源。在配制乙、丙培养基时,pH应调至5.0~6.0,目的是满足微生物(酵母菌)对pH的要求。

(2)斐林试剂能与还原糖在水浴条件下产生砖红色沉淀,在本实验中用斐林试剂来检测葡萄糖的剩余量的,砖红色相对深度越浅,表明酵母菌利用的葡萄糖多,说明该酵母菌最高效,因此4号相对来说是最高效的。

(3)获得纯净培养物的关键是防止杂菌污染,因此整个实验中需注意无菌操作。

(4)为使高效酵母菌种可以反复利用,可采用固定化酵母生产酒精,这样可连续生产酒精(既能与底物接触,又能与产物分离)。

(5)不可以利用生产葡萄酒的装置来直接生产葡萄醋,理由是生产葡萄酒需要在密封无氧的条件下进行,醋酸菌是好氧菌,醋酸发酵需要一直通入氧气。

故答案为:

(1)稀释涂布平板法 葡萄糖 满足微生物对pH的要求

(2)4

(3)无菌

(4)固定化

(5)否,生产葡萄酒需要在密封无氧的条件下进行,醋酸菌是好氧菌,醋酸发酵需要一直通入氧气

1、培养基是人们按照微生物对营养物质的不同需求,配制出供其生长繁殖的营养基质;根据物理性质分为固体培养基和液体培养基,培养基中一般含有水、碳源、氮源和无机盐。在提供上述几种主要营养物质的基础上,培养基还需要满足微生物生长对pH、特殊营养物质和氧气的要求。

2、常用的接种方法包括平板划线法和稀释涂布平板法。

本题主要考查微生物的分离和培养的相关知识,要求考生识记微生物培养和分离的流程和操作要点,能正确分析图示的信息,掌握目的菌的统计和计算方法,再结合所学知识正确答题。

第1页,共1页

2022-2023学年重庆市璧山区高二(下)期中生物试卷

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. 如图为种群特征的概念图,下列叙述正确的是( )

A. a表示种群密度,是种群最基本的数量特征

B. b表示年龄组成,年龄组成为稳定型的种群,种群数量在近期一定保持稳定

C. 种群密度无法用来预测种群数量变化趋势

D. 利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄虫,是从改变b的角度降低种群密度

2. 破伤风芽孢杆菌是一种细菌,其分泌的蛋白质——破伤风痉挛毒素进入血液会导致人患破伤风。下列叙述正确的是( )

A. 该菌没有线粒体,但能进行有氧呼吸 B. 该菌没有成形的细胞核,但有染色体

C. 破伤风痉挛毒素在该菌的核糖体合成 D. 高温会破坏破伤风痉挛毒素分子中的肽键

3. 某种螺可以捕食多种藻类,但捕食喜好不同。一玻璃缸中加入相等数量的甲、乙、丙三种藻,培养一段时间后,将100只螺移入玻璃缸中,并开始统计三种藻类数量的变化,结果如图所示。实验期间螺数量不变,下列相关叙述正确的是( )

A. 三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻

B. 螺捕食藻类的喜好为丙藻>乙藻>甲藻

C. 甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

D. 图示中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争

4. 下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )

A. 在种群的“J”型增长曲线模型(Nt=Noλt)中,λ=增长率-1

B. 种群增长的“S”型曲线中,在达到蜀值前,种群数量每年都以相同的倍数增长

C. 在自然条件下,种群的环境容纳量(K值)会随气候、季节等因素而变化

D. 鱼类养殖过程中,在种群数量接近时进行捕捞有利于鱼类资源的可持续增产

5. 研究人员在调査某沙地的植物群落演替时,发现其自然演替顺序为:一年生草本→多年生草本→多年生亚灌木→多年生灌木。下列有关叙述错误的是( )

A. 多年生草本群落在争夺阳光和空间方面比一年生草本群落更有优势

B. 与草本群落相比,灌木群落的垂直结构更加复杂

C. 多年生亚灌木群落里有草本和亚灌木,其自我调节能力比多年生灌木群落更强

D. 该沙地主要植被是多年生灌木,与其根系发达,抗风和吸水能力较强有关

6. 湘江源头位于湖南省永州市蓝山国家森林公园,此处溪流纵横,瀑布众多,空气负离子含量极高,有“天然氧吧”之称。公园内物种繁多,被专家们称之为“自然博物馆和天然植物园”,共有高等植物1699种,陆生脊椎动物201种,国家重点保护的野生动物30种,是我国南方生物物种保存最完好、最齐全的高海拔国家森林公园,被誉为湖南的“香格里拉”。下列相关叙述正确的是( )

A. 公园中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度

B. 公园内可用于食用、药用的生物繁多,直接价值要大于间接价值

C. 为了更好的保护公园中的珍稀物种,可建立动物园、植物园,这属于就地保护

D. 研究公园中某野生动物的生态位,通常要研究它在研究区域内出现频率、种群密度及它与其他物种的关系

7. 下列关于群落结构的说法,不正确的是( )

A. 连绵的燕山不同海拔高度植被分布不同,属于群落的垂直结构

B. 影响群落中植物垂直结构的主要因素是光照

C. 淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关

D. 不同地段生物种类有差别,在水平方向上无分层现象

8. 将一荒地改建成(复合种植的)果园后,该地的昆虫种类和数量发生了很大的变化。下列有关叙述错误的是( )

A. 果园中果树生长整齐,但该群落也有垂直结构

B. 将荒地建成果园,说明人类的活动可以改变群落演替的速度和方向

C. 若各种昆虫之间的竞争、捕食等关系发生了变化,会影响果树的产量

D. 该群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成将保持不变

9. 下列有关进化和生物多样性的叙述,不正确的是( )

A. 严格自花传粉的植物种群内个体间存在生殖隔离

B. 自然选择和人工选择都能定向改变种群的基因频率

C. 生物的多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性

D. 蜂鸟细长的喙与某些花的筒状花萼是长期协同进化形成的相互适应

10. 微生物广泛存在于自然界中。下列关于土壤微生物的叙述正确的是( )

A. 土壤微生物只通过微生物的分解作用参与生态系统的物质循环

B. 秸秆中的化学能经土壤微生物作用后不会被农作物吸收利用

C. 与豆科植物共生的根瘤菌能进行固氮作用,因而其是自养生物

D. 土壤中的硝化细菌是异养生物,因而其不属于生产者

11. 某居民区组织了一次灭鼠活动,基本消灭了该居民区的褐家鼠,图为灭鼠后7年内该居民区褐家鼠的数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A. 褐家鼠的种群数量可用标志重捕法获得

B. a点后数量少量增加的原因可能是迁入率大于迁出率

C. b点年龄结构可能是增长型

D. c 点鼠的数量为该居民区褐家鼠种群的环境容纳量

12. 在退化荒丘上建成的塞罕坝林场是我国荒漠化治理的典范。为更好地管理、利用林木资源,科研人员研究了不同砍伐强度对塞罕坝林场落叶松人工林的林木生物量影响,结果如下表所示。下列相关叙述错误的是( )

砍伐强度(%)

生物量(t hm-2)

龄组(年) 24.0 25.9 38.6

10 13.24 14.73 15.64

20 72.54 75.09 81.08

30 161.87 166.10 171.12

A. 适当砍伐,可以改变落叶松的种群的水平结构,从而减少竞争

B. 可采用样方法调查不同龄组各砍伐强度下的生物量

C. 表中各龄组的林木生物量随砍伐强度的增大均呈现了增加趋势

D. 适度砍伐,使人工林保持持续的更新能力,可长期维持稳定的生产

13. 创新发展现代农业,保证粮食安全是我国的一项根本政策。下列有关说法正确的是( )

A. 大力推广稻田养蟹(鸭)、麦田养鸡等农田互作模式能有效提升农产品的营养价值

B. 大量使用化肥和农药,降低了劳动强度,也提高了农作物产量,应继续坚持下去

C. 农业机械收割玉米、小麦,秸秆粉碎后直接还田,疏松了土壤,提高了能量利用率

D. 温室大棚技术的完善和普及,有效地提高了蔬菜产量,这和提高光能利用率有关

14. 某海洋生态系统的能量金字塔如图1。其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式,某森林生态系统食物网的图解如图2。据图分析能得出的结论正确的是( )

A. 图1还可以表示所有生态系统的生物量金字塔

B. 图2猫头鹰粪便中的能量来自于图1中的Ⅲ

C. 图2中B的同化量与A的同化量的比值,一般10%~20%

D. 图2中若猫头鹰的能量来源均等,其增重3kg至少消耗A为225kg

15. 我国的酿酒技术历史悠久,古人在实际生产中积累了很多经验。《齐民要术》记载:将蒸熟的米和酒曲混合前需“浸曲发,如鱼眼汤,净淘米八斗,炊作饭,舒令极冷”。意思是将酒曲浸到活化,冒出鱼眼大小的气泡,把八斗米淘净,蒸熟,摊开冷透。下列说法错误的是( )

A. “浸曲发”过程中酒曲中的微生物代谢加快

B. “鱼眼汤”现象是微生物呼吸作用产生的CO2释放形成的

C. “净淘米”是为消除杂菌对酿酒过程的影响而采取的主要措施

D. “舒令极冷”的目的是防止蒸熟的米温度过高导致酒曲中的微生物死亡

第II卷(非选择题)

二、探究题(本大题共5小题,共55.0分)

16. Ⅰ某海域生态系统渔业资源种类多样、数量众多,其中以头足类、灯笼鱼和金枪鱼等资源量最为丰富。为开发和保护该海域资源,促进其生态平衡与可持续发展,某科研单位调查了该海域某年的渔业资源和生态环境,研究发现该海域能量来源主要为碎屑和浮游植物,相应的食物链即为碎屑食物链和牧食食物链,能量主要分布在6个“整合”营养级。在两种食物链中,能量在相邻两营养级间的传递效率如表所示(能量在Ⅰ和Ⅱ营养级间的传递效率为Ⅱ栏目中数据,以此类推)。请回答:

能量来源 能量在相邻两个营养级间的传递效率(%)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

浮游植物 23.40 25.13 16.33 11.39 6.12 6.91

碎屑 21.18 26.18 20.25 14.59 8.99 6.34

总能量 22.11 25.72 18.57 13.40 8.12 6.45

(1)该海域生态系统生物种类多,营养结构复杂,抵抗力稳定性高。该稳定性形成的基础是 ______ 。

(2)据表可知,在调查期间,流经该生态系统各营养级的能量呈 ______ (填“上窄下宽”或“下窄上宽”)金字塔形;在碎屑食物链和牧食食物链上,相邻两营养级间的能量传递效率具有的特点是 ______ 。

(3)灯笼鱼类在头部的前边,眼的附近,身体侧线下方和尾柄上,有排列成行或成群的圆形发光器。该发光器发出的光可用来诱捕食饵,迷惑敌人,引诱异性,以利于集群生活。上述事实表明信息在生态系统中具有 ______ 的作用。

Ⅱ江南最大的天然湿地—下渚湖,河水清澈,水草丰茂,白鹭点点,形成了独特的湿地景观。

(4)某天然湿地中中植物种类多样,如水中有沉水植物、浮游植物、挺水植物等,堤岸边有杨、柳等,这反映了群落的 ______ 结构。这样的分布使群落种群的 ______ 重叠较少,有利于充分利用光照、水分、营养物质等资源。

(5)在食物链“植物→食草鱼→白鹭”中,与食草鱼相比,白鹭的同化量和摄入量的比值明显较高,最可能的原因是 ______ 。调查发现该白鹭种群摄入的能量流动情况如下表所示:单位J/(hm2 a)

摄入量 同化量 呼吸量

6.0×108 5.0×108 3.5×108

该白鹭种群同化的能量中约 ______ %用于自身生长发育繁殖。

(6)技术人员依据泥鳅可以利用残饵、鱼粪为食和循环经济原理,将稻田养河蟹和稻田养泥鳅两个生态系统有机地结合起来,形成稻护蟹,蟹吃饵料、杂草、昆虫,泥鳅吃残饵、蟹粪,泥鳅粪肥田的“稻—蟹—泥鳅田生态系统”。该生态系统中泥鳅吃蟹粪,泥鳅粪肥田,从能量流动的角度分析,大大提高了能量的 ______ 。该生态系统具有明显的经济与生态效益,请分析原因 ______ 。

17. 兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。请回答:

注:“对照”的数值是在含氧培养液中测得的。

(1)本实验的自变量是 ______。

(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一,图中静息电位数值是以细胞膜的 ______侧为参照,并将该侧电位水平定义为0mV。据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,神经细胞的兴奋性水平 ______(填升高或降低)。

(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激,______(能/不能)记录到神经冲动,判断理由是 ______。

(4)在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,对细胞通过 ______方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一。

18. 湿地生态系统在蓄洪防旱、调节气候等方面有重要作用。图1为某总面积为600hm2的湿地受有害物质a污染后,有害物质a的浓度在各营养级部分生物体内的变化情况。图2为某生物兴趣小组根据调查对象构建的食物网。回答下列问题:

(1)图1说明了 ______ 。该湿地生态系统中燕鸥种群的K值为4800只。当燕鸥的种群密度为 ______ 只/hm2时,其种群增长速率最大。湿地中的挺水植物如荷花、菖蒲对光信息非常敏感,当日照时间达到一定长度时才会开花,这说明 ______ 离不开信息的传递。

(2)在分析图2中“水生植物→草鱼→野鸭”食物链时,测得一年中流经野鸭的能量为20千焦,流经草鱼的能量为1000千焦,有同学认为这不符合能量流动10%~20%的传递效率。你是否同意他的观点并陈述理由 ______ 。

(3)该湿地在某个时期由于污染物大量排放导致生态环境遭到破坏,说明 ______ 。修复后的湿地到处充满生机,阳光正好,微风徐来,“草色青青,散发着阵阵清香”,青草传递给食草昆虫的信息属于 ______ 信息。

19. 由于大量污水排人某自然水体,该自然水体中N、P含量过高而出现水体富营养化,给当地的生产和生活造成了麻烦。回答下列问题:

(1)在进行生态修复时,一般会选择本地物种,不选外来物种。在种间关系方面,外来物种和本地物种之间可能会存在 ______ (答出2点)关系;在生态环境方面,由于 ______ (答出1点),外来物种在本地容易大量繁殖,使本地生态系统难以维持相对稳定的 ______ ,从而打破生态平衡。

(2)污水大量排放,导致水体中N、P含量升高,使得该水体中一种鱼的种群年龄结构发生了变化,如图1所示(图中数字表示百分比),推测该种群数量未来一段时间的变化趋势是 ______ 。

(3)为了净化水体,当地环保工作者拟利用3种当地原有水生植物进行实验,分别置于实验池中,90天后测定它们吸收N、P的量,结果如表所示。为达到降低该自然水体中N、P含量的最佳效果,应投放的两种植物是 ______ 。

植物种类 单位面积N吸收量(g/m2) 单位水体面积P吸收量(g/m2)

浮水植物a 22.3 1.7

浮水植物b 8.15 0.72

浮水植物c 14.61 2.22

20. 葡萄在我国的种植面积不断增大,产量和品质也不断提高,葡萄大量成熟不能及时销售出去时,种植者便将部分葡萄制作成葡萄酒。某校生物兴趣小组的同学展开了有关葡萄酒的制作等方面的研究,如图所示,以下为同学们欲从葡萄园的土壤中分离出高效酵母菌所做的实验(Ⅰ~Ⅴ表示过程),其中乙、丙为酵母菌培养基。回答下列有关问题:

(1)铲取葡萄树下表层土壤,配制甲中的土壤悬液。若土壤悬液经过了一段时间的富集培养,则第Ⅰ步接种最常用的方法是 ;乙、丙培养基中作为主要碳源的应该是 ,在配制乙、丙培养基时,pH应调至5.0~6.0,目的是 。

(2)取第Ⅳ步中生长较好的六个菌落,分别接入1~6号试管(含0.05mol L-1的葡萄糖溶液)中培养,3d后用斐林试剂检测,结果如下。其中第 号试管中的酵母菌最高效。

编号 1 2 3 4 5 6

砖红色相对深度 +++++ +++ ++ + +++ ++

注:+号越多砖红色颜色越深。

(3)上述实验Ⅰ~Ⅴ过程需要在 (填实验条件)操作下进行。

(4)为使高效酵母菌种可以反复利用,同学们提出生产葡萄酒时可以将酵母菌 。

(5)某同学提出能否利用生产葡萄酒的装置来直接生产葡萄醋。请你告诉他是否具有可行性及理由: 。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:A、c表示种群密度,种群密度是种群最基本的数量特征,a表示性别比例,A错误;

B、b表示年龄结构,年龄结构为稳定型的种群,如果环境改变,或者遭遇传染病,种群数量不一定会保持稳定,B错误;

C、年龄结构预测种群数量变化趋势,种群密度无法用来预测种群数量变化趋势,C正确;

D、利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄虫,是通过改变a性别比例影响出生率,从而降低种群密度,D错误。

故选:C。

分析题图:a表示性别比例,b表示年龄结构,c表示种群密度。

本题主要考查种群的概念及特征的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

2.【答案】C

【解析】解:A、破伤风芽孢杆菌为厌氧菌,不能进行有氧呼吸,A错误;

B、破伤风芽孢杆菌是原核生物,没有成形的细胞核,也没有染色体,B错误;

C、破伤风痉挛毒素的本质是蛋白质,蛋白质在破伤风芽孢杆菌的核糖体上合成,C正确;

D、高温会破坏破伤风痉挛毒素分子的空间结构,不会破坏破伤风痉挛毒素分子的肽键,D错误。

故选:C。

原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。

本题主要考查原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

3.【答案】A

【解析】解:AB、结合曲线图可知,在放入螺之前,甲藻数量多,乙藻数量其次,丙藻数量较少,放入螺之后,甲藻的数量减少明显,乙藻其次,丙藻数量增加,说明螺螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻,且三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻,A正确,B错误;

C、生态系统是由该区域所有生物和生物所处的无机环境构成,甲、乙、丙藻只是该区域的部分生物,C错误;

D、图示中使乙藻数量在峰值后下降主要原因是引入了螺的捕食使数量下降,D错误。

故选:A。

种间关系(不同种生物之间的关系):

(1)互利共生(同生共死):如豆科植物与根瘤菌;人体中的有些细菌;地衣是真菌和藻类的共生体。

(2)捕食(此长彼消、此消彼长):如:兔以植物为食;狼以兔为食。

(3)竞争(你死我活):如:大小草履虫;水稻与稗草等。

(4)寄生(寄生者不劳而获):

①体内寄生:人与蛔虫、猪与猪肉绦虫。

②体表寄生:小麦线虫寄生在小麦籽粒中、蚜虫寄生在绿色植物体表、虱和蚤寄生在动物的体表、菟丝子与大豆。

③胞内寄生:噬菌体与大肠杆菌。

本题考查了种间关系和种群数量相关知识,意在考查考生提取题干信息和分析问题的能力,难度不大。

4.【答案】C

【解析】解:A、种群“J”型增长的数学模型Nt=N0λt中,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,而增长率是一年中增加的个体数与原来个体数的比值,故增长率=λ-1,A错误;

B、种群增长的“S”型曲线中,在达到K值前,种群的增长速率先增大后减小,最后为0,增长率一直减小,不会以相同的倍数增长,B错误;

C、在自然条件下,种群的K值会随着气候、季节等因素而变化,C正确;

D、鱼类养殖过程中,捕捞后的剩余量接近于时有利于鱼类资源的可持续增产,D错误。

故选:C。

1、“J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况。

2、自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线。在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K值。

3、J型增增长速率逐渐增大,S型增长曲线的增长速率是先增加后减小。

本题考查“J”型曲线和“S”型曲线种群数量增长规律,属于中等难度题。要求考生掌握种群数量变化曲线,尤其是S型曲线,能准确分析曲线图,判断不同时期的种群数量增长率变化情况。

5.【答案】C

【解析】解:A、多年生草本因为在争夺阳光空间方面比一年生草本群落更有优势,因此多年生草本替代了一年生草本,A正确;

B、灌木植物比草本植物更加高大,拥有更为复杂的垂直结构,B正确;

C、多年生灌木群落里有草本和灌木,生物种类和空间结构更为复杂,自我调节能力更强,C错误;

D、该沙地演替最后主要为多年生灌木,因为根系发达,有很好的抗风能力和吸水能力,更加适合在沙地生存,D正确。

故选:C。

1、空间结构有垂直结构和水平结构。随着演替的进行,单位面积灌木群落合成的有机物比草本群落多,原因是灌木群落垂直结构比草本复杂,植物对光的利用率高,光合作用强。

2、沙地的优势种是耐风沙与干早的灌木。一般这类灌木的根茎干重比大于乔木,其适应性较强的原因灌木树冠低矮,具有很强的防风固沙的能力,根系发达,能从土壤中吸收较多水分。

本题考查群落的结构和演替的相关知识,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,并应用相关知识解决问题的能力。

6.【答案】A

【解析】解:A、森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的光照强度,A正确;

B、生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值,B错误;

C、建立动物园、植物园以及濒危动植物繁育中心等属于易地保护,C错误;

D、研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等,D错误。

故选:A。

森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的光照强度;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值;建立动物园、植物园以及濒危动植物繁育中心等属于易地保护;研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。

本题考查生物多样性的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

7.【答案】A

【解析】解:A、连绵的燕山不同海拔高度植被分布不同,属于群落的水平结构,A错误;

B、影响群落中植物垂直结构的主要因素是光照,B正确;

C、淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关,C正确;

D、不同地段生物种类有差别,在水平方向上无分层现象,D正确。

故选:A。

群落结构类型(空间结构)

比较项目 垂直结构 水平结构

含义 生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象 在水平方向上的配置状况

原因 陆生:光照、温度

水生:光、温度、O2 地形变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人和动物的影响

表现 植物在不同高度的分层,动物也随之具有层次性 大多群落生物呈集分布或镶嵌分布

本题考查群落的结构特征,要求考生识记群落的垂直结构和水平结构,掌握影响群落垂直分层和水平结构的因素,能根据题干要求准确判断各选项。

8.【答案】D

【解析】解:A、果园中果树生长整齐,但与灌木、草本等植物也可构成垂直结构,A正确;

B、将荒地建成果园,说明人类活动可以改变群落演替的速度和方向,B正确;

C、若各种昆虫之间的竞争、捕食等关系发生了变化,能调节生态系统的能量流动方向,对果树的产量会产生一定的影响,C正确;

D、该群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成仍可发生变化,D错误。

故选:D。

1、植物的垂直结构与光照强度密切相关;另外为动物提供食物和栖息空间。

2、人类活动对群落演替的影响:使群落演替按照不同于自然的演替速度和方向进行。

本题考查群落的结构特征、群落的演替和种间关系,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大。

9.【答案】A

【解析】A、严格自花传粉的植物种群是同一个物种,所以不存在生殖隔离,A错误;

B、自然选择和人工选择都能定向选择种群中的部分个体,改变种群基因频率,而生物进化的实质是种群基因频率的改变,B正确;

C、生物多样性包括三个层次:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,C正确;

D、蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们经过长期共同进化形成的相互适应特征,D正确。

故选A。

10.【答案】B

【解析】解:A、土壤微生物可以通过微生物的分解作用、固氮作用等参与生态系统的物质循环,A错误;

B、秸秆中的化学能只能提高分解者的分解作用以热能的形式散失,不能被农作物再吸收利用,B正确;

C、与豆科植物共生的根瘤菌能进行固氮作用,不能自己将二氧化碳等无机物合成有机物,为异养生物,C错误;

D、土壤中的硝化细菌是自养生物,属于生产者,D错误。

故选:B。

1、生态系统的成分有生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。

2、土壤微生物包括大量的细菌、放线菌和真菌等,在这些微生物中自养型的微生物,如蓝藻、硝化细菌等光能或化能合成的细菌属于生态系统中的生产者,营腐生生活的细菌、真菌属于分解者,还有少量寄生于植物和土壤动物的微生物属于分解者。

本题主要考查生态系统的组成成分,意在强化学生对土壤微生物在生态系统中的成分的识记、理解与运用。

11.【答案】D

【解析】解:A、褐家鼠活动能力强,活动范围广,可用标志重捕法调查种群数量,A正确;

B、决定种群数量的数量特征有出生率、死亡率、迁入率和迁出率,故a点后数量少量增加的原因可能是迁入率大于迁出率,B正确;

C、b点之后鼠的数量大量增加,故b点年龄结构可能是增长型,C正确;

D、环境容纳量,又称为k值,是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,c不是环境容纳量,D错误。

故选:D。

环境容纳量,又称为K值,是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。

本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

12.【答案】A

【解析】解:A、种群没有水平结构,A错误;

B、可以采用样方法调查不同龄组各砍伐强度下的生物量,B正确;

C、表中各龄组的林木生物量随砍伐强度的增大均呈现了增加趋势,C正确;

D、由表格数据可知,适度砍伐保持持续的更新能力,可长期维持稳定的生产,实现经济效益和生态效益的统一,D正确。

故选:A。

根据表格分析可知:随砍伐强度的增加,生物量不断增加;在同一砍伐量情况下,随着年限的增加,生物量也逐年增多。

本题考查估算种群密度的方法、种群的特征和生态系统的功能,要求考生掌握估算种群密度的样方法,明确这两种方法的适用范围,能理解种群的特征及含义,掌握生态系统的物质循环和能量流动,属于考纲识记和理解层次的考查。

13.【答案】D

【解析】解:A、农田互作模式属于生态农业,能减少农药使用量,有效提高能量利用率,农田总产出增多,但不一定保证农产品的营养价值高于普通农作物,A错误;

B、大量使用农药,造成环境污染,是不可持续的发展模式,要努力改变这种状况,B错误;

C、玉米、小麦秸秆直接还田,秸秆中的能量没有为人所用,能量的利用率并没有提高,发展生态农业可以提高能量利用率,C错误;

D、温室大棚技术使冬天不能利用的光能得以利用,提高了光能利用率,从而提高了农田产出, D正确。

故选:D。

研究能量流动的意义:

1、实现能量的多级利用,提高能量的利用率,如建立沼气池;

2、调整能量流动关系,使能量持续高效的流向对人最有益的部分,如除虫、除草。

本题考查生态农业的知识要点,要求能运用所学知识,通过比较、分析对问题进行解释、推理,得出正确的结论的能力及能从题干中获取相关的生物学信息的能力。

14.【答案】D

【解析】解:A、某些生态系统的(如海洋生态系统)的生物量金字塔是倒置的,生产者的数量比初级消费者少,A错误;

B、图2猫头鹰粪便中的能量属于上一营养级的能量,即属于B、D的能量,来自A和C,对应于图1中的Ⅰ和Ⅱ,B错误;

C、能量传递效率是指营养级之间的传递效率,B没有包含该营养级的所有生物,C错误;

D、图2中若猫头鹰的能量来源均等,其增重3kg至少消耗A为1.5÷0.2÷0.2+1.5÷0.2÷0.2÷0.2=225kg,D正确;

故选:D。

能量传递的特点是单向流动,逐级递减。

本题考查生态系统能量流动的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题主要考查酒的制作,意在考查考生从古典中提取生物信息,难度不大。

1、制作菌种是酵母菌,代谢类型是兼性厌氧型真菌,属于真核细胞,条件是18~30 ℃、前期需氧,后期不需氧。

2、其新陈代谢类型为异养兼性厌氧型。果酒制作的原理:

(1)在有氧条件下,反应式如下:C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量;

(2)在无氧条件下,反应式如下:C6H12O62CO2+2C2H5OH+能量。

【解答】

A.“浸曲发”是将酒曲浸到活化,即酒曲中的微生物代谢加快,A正确;

B.“鱼眼汤”现象是冒出鱼眼大小的气泡,是酵母菌等呼吸作用产生的CO2释放形成的,B正确;

C.“净淘米”是为消除杂质,传统的酿酒过程中发酵液缺氧、呈现酸性能消除杂菌对酿酒过程的影响,C错误;

D.“舒令极冷”的目的是防止蒸熟的米温度过高导致酒曲中的微生物死亡,D正确。

故选C。

16.【答案】负反馈调节 上窄下宽 在两种食物链上,低营养级间能量传递效率较高,高营养级间能量传递效率较低,且在相邻两营养级间的能量传递效率在不同食物链上相差不大 调节种间关系,维持生态系统的平衡与稳定和有利于生物种群繁衍 垂直结构和水平结构 生态位 食草鱼摄入有机物含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出 30 利用率 河蟹为水稻除虫、除草,有利于减轻农业污染,减少农药的使用,动物的粪便肥田,减少化肥的使用

【解析】解:Ⅰ(1)抵抗力稳定性形成的基础是负反馈调节。

(2)据表可知,在调查期间,流经该生态系统各营养级的能量呈上窄下宽金字塔形;在碎屑食物链和牧食食物链上,相邻两营养级间的能量传递效率具有的特点是在两种食物链上,低营养级间能量传递效率较高,高营养级间能量传递效率较低,且在相邻两营养级间的能量传递效率能量在不同食物链上相差不大。

(3)发光器发出的光属于物理信息,上述事实表明信息在生态系统中具有调节种间关系,维持生态系统的稳定和有利于生物种群繁衍的作用。

Ⅱ(4)在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,形成群落的垂直结构,由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素,不同地段往往分布着不同的种群,题目中既体现了垂直结构也体现了水平结构;一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位,群落的垂直结构和水平结构使群落的种群生态位重叠较少,有利于充分利用光照、水分、营养物质等资源。

(5)食草鱼摄入有机物含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出,而白鹭是肉食性的,食物易于消化吸收,导致与食草鱼相比,白鹭的同化量和摄入量的比值明显较高。同化量减去呼吸量即为用于自身生长发育繁殖的能量,即(5.0-3.5)/5.0×100%=30%。

(6)稻-蟹-泥鳅田生态系统不仅有生产者固定的太阳能,还有饵料中的化学能,都是该生态系统中的能量来源;泥鳅吃蟹粪,泥鳅粪肥田,这有利于能量高效利用,提高能量的利用率。河蟹为水稻除虫、除草,有利于减轻农业污染,也减少了农药的使用,动物的粪便可以转变为无机盐供植物吸收利用,减少了化肥的使用,因此都提高了生态效益和经济效益。

故答案为:

(1)负反馈调节

(2)上窄下宽;在两种食物链上,低营养级间能量传递效率较高,高营养级间能量传递效率较低,且在相邻两营养级间的能量传递效率在不同食物链上相差不大

(3)调节种间关系,维持生态系统的平衡与稳定和有利于生物种群繁衍

(4)垂直结构和水平结构;生态位

(5)食草鱼摄入有机物含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出;30

(6)利用率;河蟹为水稻除虫、除草,有利于减轻农业污染,减少农药的使用,动物的粪便肥田,减少化肥的使用

1、生态系统中的组成成分越多,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。

2、生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可;物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态;信息传递是双向的,能量流动是单向的,物质循环具有全球性。

本题考查群落和生态系统的相关知识,要求考生识记群落的空间结构的类型;识记影响群落演替的环境因素;识记生态系统中能量流动的过程,掌握能量传递效率的相关计算,能结合所学的知识准确答题。

17.【答案】神经细胞的缺氧时间 外 降低 不能 该刺激强度低于该条件下的阈强度 主动运输

【解析】解:(1)根据题意,本实验的自变量是神经细胞的缺氧时间。

(2)静息电位时,细胞膜两侧的电位为外正内负,以细胞膜外侧为参照,定义为0mV。静息电位的形成依赖K+外流。据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,静息电位绝对值增大,神经细胞的兴奋性水平降低,需要更强刺激才能使细胞达到同等兴奋程度。

(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激不能记录到神经沖动,因为此时的阈强度为30pA以上,25pA强度的刺激低于阈强度。

(4)在含氧培养液中,细胞内ATP主要在线粒体中合成,在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,而离子通过主动运输实现跨膜运输,因此ATP的减少会对细胞的主动运输过程造成影响,引起神经细胞兴奋性改变。

故答案为:

(1)神经细胞的缺氧时间

(2)外 降低

(3)不能 该刺激强度低于该条件下的阈强度

(4)主动运输

静息时,K+外流,表现为外正内负;兴奋时,Na+通道开放,Na+内流,表现为外负内正。据题意可知,实验目的是“探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响”,故自变量为缺氧时间;根据题图,缺氧处理20min时,阈强度为30pA以上,给予25pA强度的刺激低于阈强度,不能记录到神经冲动。

本题考查神经传导、有氧呼吸场所及物质跨膜运输方式的有关知识,重在考查学生识图能力和判断能力,运用所学知识分析问题和解决问题的能力以及实验探究的能力,难度适中。

18.【答案】生物富集 4 生物种群的繁衍 10%~20%指的是营养级之间的能量传递效率,不是生物之间的。草鱼还有部分能量流入鹭,野鸡体内能量也不仅仅来自草鱼,还有来自其他食物的部分,与营养级间的能量传递效率不矛盾 生态系统的自我调节能力是有一定限度的 物理和化学

【解析】解:(1)图1说明营养级越高,有害物质含量越高,即图中显示了生物富集作用。种群增长速率最大时,种群数量一般为,即环境容纳量的一半。所以当燕鸥的种群密度为4800÷600÷2=4只/hm2时,其种群增长速率最大。湿地中的挺水植物如荷花、菖蒲对光信息非常敏感,当日照时间达到一定长度时才会开花,这说明生物种群的繁衍离不开信息的传递。

(2)食物链和食物网称为生态系统的营养结构。10%~20%指的是营养级之间的能量传递效率,不是生物之间的。草鱼还有部分能量流入鹭,野鸡体内能量也不仅仅来自草鱼,还有来自其他食物的部分,与营养级间的能量传递效率不矛盾,因此不同意。

(3)该湿地在某个时期由于污染物大量排放导致生态环境遭到破坏,说明生态系统的自我调节能力是有一定限度的,修复后的湿地到处充满生机,阳光正好,微风徐来,“草色青青,散发着阵阵清香”,青草的颜色,同时散发阵阵清香(化学物质),因此青草传递给食草昆虫的信息属于物理和化学信息,同时能说明生态系统的信息传递能调节种间关系维持生态系统的稳定。

故答案为:

(1)生物富集 4 生物种群的繁衍

(2)10%~20%指的是营养级之间的能量传递效率,不是生物之间的。草鱼还有部分能量流入鹭,野鸡体内能量也不仅仅来自草鱼,还有来自其他食物的部分,与营养级间的能量传递效率不矛盾

(3)生态系统的自我调节能力是有一定限度的 物理和化学

生物富集作用亦称“生物放大作用”。指通过生态系统中食物链或食物网的各营养级的传递,某些污染物,如放射性化学物质和合成农药等,在生物体内逐步浓集增大的趋势。而且随着营养级的不断提高,有害污染物的浓集程度也越高,最高营养级的肉食动物最易受害。

本题主要考查生态系统的结构和功能,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

19.【答案】种间竞争、捕食 食物和空间充足、气候适宜 结构和功能 种群数量逐渐下降 浮水植物 a、沉水植物 c

【解析】解:(1)在种间关系方面,外来物种和本地物种之间可能会存在种间竞争关系,若外来物种在种间竞争关系中占有优势,可能导致本地物种多样性下降,不利于生态修复;外来物种和本地物种之间可能会存在捕食关系,使得当地物种丰富度下降,抵抗力稳定性反而减弱,不利于生态修复;在生态环境方面,由于食物和空间充足、气候适宜、没有天敌等因素,导致外来物种在本地容易大量繁殖,使本地生态系统难以维持相对稳定的结构和功能,从而打破生态平衡。

(2)分析图1,污染前,幼年组所占比远大于老年组,种群年龄结构呈增长型,污染后,老年组所占比例大于幼年组,种群年龄结构呈衰退型,故污水大量排放后,推测该种群数量未来一段时间的变化趋势是种群数量逐渐下降。

(3)分析图2中的数据可知,浮水植物a对N的吸收效果最好,沉水植物c对P的吸收效果最好,故为达到降低该自然水体中N、P含量的最佳效果,应投放的两种植物是浮水植物 a、沉水植物 c。

故答案为:

(1)种间竞争、捕食 食物和空间充足、气候适宜 结构和功能

(2)种群数量逐渐下降

(3)浮水植物 a、沉水植物 c

虽然生态系统不时地受到外来干扰,但是只要这种干扰没有超过限度,生态系统就能够通过自我调节得以恢复,从而维持相对稳定的结构和功能,像这样,生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态,就是生态平衡。

本题主要考查的是种群的数量特征、数量的变化曲线以及群落的生态位和季节变化的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握,难度适中。

20.【答案】稀释涂布平板法 葡萄糖 满足微生物对pH的要求 4 无菌 固定化 否,生产葡萄酒需要在密封无氧的条件下进行,醋酸菌是好氧菌,醋酸发酵需要一直通入氧气

【解析】解:(1)由题干信息“若土壤悬液经过了一段时间的富集培养”可知,该菌密度较大,且为求简单易操作,常采用稀释涂布平板法来获取单菌落。酵母菌细胞呼吸的底物主要为葡萄糖,因此筛选高效酵母菌的选择培养基也应当以葡萄糖为主要碳源。在配制乙、丙培养基时,pH应调至5.0~6.0,目的是满足微生物(酵母菌)对pH的要求。

(2)斐林试剂能与还原糖在水浴条件下产生砖红色沉淀,在本实验中用斐林试剂来检测葡萄糖的剩余量的,砖红色相对深度越浅,表明酵母菌利用的葡萄糖多,说明该酵母菌最高效,因此4号相对来说是最高效的。

(3)获得纯净培养物的关键是防止杂菌污染,因此整个实验中需注意无菌操作。

(4)为使高效酵母菌种可以反复利用,可采用固定化酵母生产酒精,这样可连续生产酒精(既能与底物接触,又能与产物分离)。

(5)不可以利用生产葡萄酒的装置来直接生产葡萄醋,理由是生产葡萄酒需要在密封无氧的条件下进行,醋酸菌是好氧菌,醋酸发酵需要一直通入氧气。

故答案为:

(1)稀释涂布平板法 葡萄糖 满足微生物对pH的要求

(2)4

(3)无菌

(4)固定化

(5)否,生产葡萄酒需要在密封无氧的条件下进行,醋酸菌是好氧菌,醋酸发酵需要一直通入氧气

1、培养基是人们按照微生物对营养物质的不同需求,配制出供其生长繁殖的营养基质;根据物理性质分为固体培养基和液体培养基,培养基中一般含有水、碳源、氮源和无机盐。在提供上述几种主要营养物质的基础上,培养基还需要满足微生物生长对pH、特殊营养物质和氧气的要求。

2、常用的接种方法包括平板划线法和稀释涂布平板法。

本题主要考查微生物的分离和培养的相关知识,要求考生识记微生物培养和分离的流程和操作要点,能正确分析图示的信息,掌握目的菌的统计和计算方法,再结合所学知识正确答题。

第1页,共1页

同课章节目录