2023届湖南省高三下学期5月新高考考前冲刺考试历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023届湖南省高三下学期5月新高考考前冲刺考试历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 419.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 14:17:20 | ||

图片预览

文档简介

2023届湖南省高三下学期5月新高考考前冲刺考试

历史试卷 【湖南专版】

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.西周时期,“田里不鬻,墓地不请”,不准土地买卖。到了战国时期,土地买卖的记载已经比较多了,如《史记》记载赵括把赵王所赐的金帛藏在家里,“而日视便利田宅可买者买之”。这一变化说明( )

A.土地兼并现象趋向激烈 B.封建土地私有制已出现

C.封建小农经济正在形成 D.铁制生产工具得到使用

2.阅读下表。

“惠帝三年(公元前192年),相国奏遣御史监三辅郡,察辞诏(讼),凡九条。” 《汉旧仪》

“武帝元封五年(公元前106年),初置部刺史,掌奉诏条察州。” 《汉书》

上表反映出汉代( )

A.监察官员受到丞相制约 B.中央与地方的矛盾尖锐

C.注重对监察权力的规范 D.形成较完善的监察体系

3.酪类食品原是北方游牧民族的食物。到魏晋时期,出身士族大家以豪奢著称的王济在招待从江南远来洛阳的客人陆机时曾指着羊酪炫耀其生活。据此可知( )

A.魏晋时期北方农业生产有所衰退 B.民族交融丰富了中原的物质生活

C.经济重心已经从中原逐渐南移 D.长期战乱使魏晋士族生活不稳定

4.北宋“分天下为十余路,各置转运使……使朝廷之令必行于转运使,转运使之令必行于州,州之令必行于县,县之令必行于吏民,然后上下之叙正,而纪纲立矣”。这一行政管理模式( )

A.呈现权力相互牵制的特色 B.抬高了文官与士人的地位

C.助长因循守旧的政治风气 D.有利于维护中央集权稳定

5.黄宗羲认为“有明之兵制,盖亦三变矣:卫所之兵,变而为召募,至崇祯、弘光间又变而为大将之屯兵”,由此带来诸多有损于社会安全与稳定的弊端。为除此弊,他主张( )

A.“为武夫者知亲上爱民为用武之本”

B.“欲除奔走服役吏胥之害,则复差役”

C.“必使治天下之具皆出于学校”

D.“不以一己之利为利,而使天下受其利”

6.第二次鸦片战争结束后,清政府不仅被迫与英、法、美、俄签订城下之盟,还要面对德国、比利时等国来华请订商约,中外不平等条约关系进一步扩大。在此过程中,清政府逐渐深化条约认识,调整对外政策,呈现出从排斥“要盟”到严格信守,从“羁縻驭夷”到条约体制,从“惠及远人”到力挽利权的态势,商约观念亦随之萌生。这说明( )

A.华夷之辨观念已经消除 B.清政府外交趋向近代化

C.半殖民地半封建社会形成 D.清廷朝贡体系完全瓦解

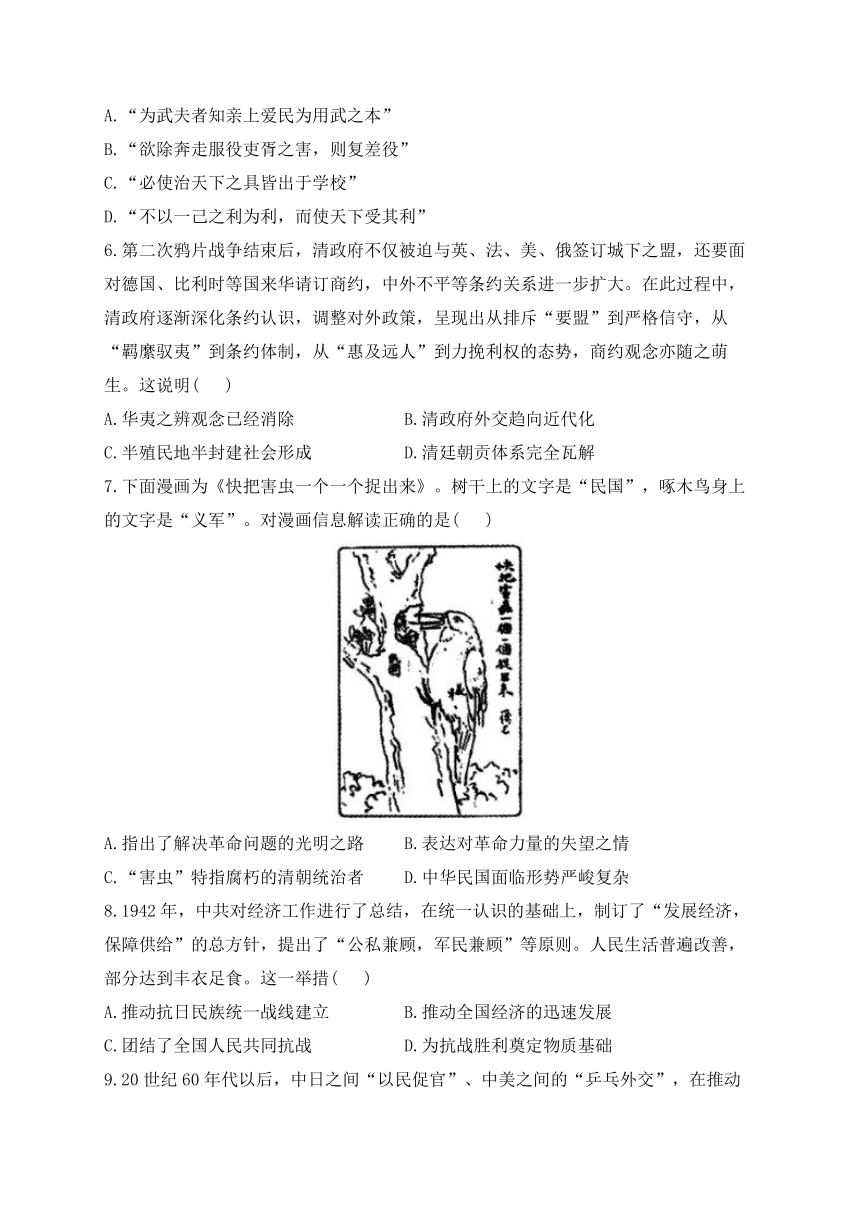

7.下面漫画为《快把害虫一个一个捉出来》。树干上的文字是“民国”,啄木鸟身上的文字是“义军”。对漫画信息解读正确的是( )

A.指出了解决革命问题的光明之路 B.表达对革命力量的失望之情

C.“害虫”特指腐朽的清朝统治者 D.中华民国面临形势严峻复杂

8.1942年,中共对经济工作进行了总结,在统一认识的基础上,制订了“发展经济,保障供给”的总方针,提出了“公私兼顾,军民兼顾”等原则。人民生活普遍改善,部分达到丰衣足食。这一举措( )

A.推动抗日民族统一战线建立 B.推动全国经济的迅速发展

C.团结了全国人民共同抗战 D.为抗战胜利奠定物质基础

9.20世纪60年代以后,中日之间“以民促官”、中美之间的“乒乓外交”,在推动中日、中美关系正常化过程中发挥了重要作用。此后,中国领导人提出了“官民并举”的方针。这说明( )

A.民间外交是政府外交的重要补充 B.政府外交有力地配合了民间外交

C.民间外交推动了中国重返联合国 D.乒乓外交是中美关系改善的契机

10.长期以来,约有1/4的国营企业存在亏损。过去,这些实际上早已破产的企业一直由国家给予财政补贴,干部和职工对企业亏损不负担任何责任。1986年我国颁布了《中华人民共和国企业破产法》,规定严重亏损,不能清偿到期债务的国营企业,依照该法规定宣告破产。该法的颁布表明( )

A.我国市场经济体制日益完善 B.国家财政负担已经大幅减轻

C.国营企业扩大了经营自主权 D.我国已建立起现代企业制度

11.早期罗马法规定,一旦债务人未能按时清偿债务,债权人可利用解除约款获得相关抵押物的所有权。公元326年,罗马皇帝在相关立法和告示中明确禁止解除约款,不仅禁止买卖中的解除约款,也禁止实物担保中的解除约款。这一举措( )

A.淡化了经济财产的所有权观念 B.渗透着维系社会公平的理念

C.禁止了贵族阶级的高利贷行为 D.有利于督促债务人履行义务

12.新航路开辟促进了西欧工商业的繁荣,新兴商人阶级需要谋求更多的保护,以使他们免受战争的侵害和封建主们任意征收苛捐杂税的压迫,商人阶级开始寻求与各国君主合作;新航路开辟后社会流动加快,广大的民众阶层也开始参与原本只有上层阶级掌控的政治经济活动,“同质性社会”逐步形成。这反映了新航路开辟( )

A.是民族国家形成的重要动力 B.促使民族文化的统一

C.促进民众参与政治经济活动 D.促进王权的不断强化

13.英国曾进行过长达数个世纪的议会圈地运动。但大规模的议会圈地主要是在1750年至1850年之间进行的,主要圈占的是公有荒地和少数自耕农的小片土地。大规模的议会圈地运动( )

A.推动了资产阶级革命的爆发 B.有助于工业革命兴起和发展

C.保护了农民阶级的根本利益 D.开启了资本原始积累的时代

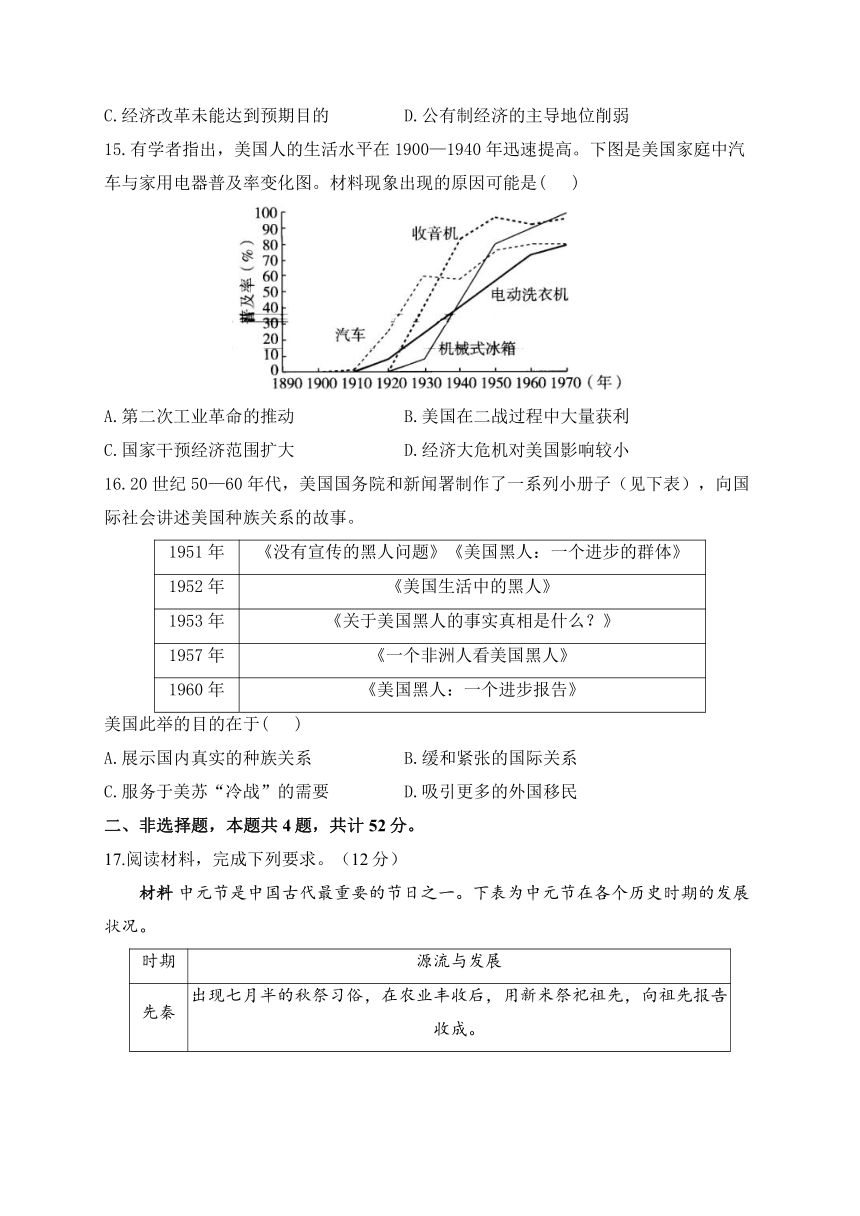

14.1953—1963年苏联国民收入变化如下表所示。该表可以说明当时苏联( )

时间(年) 1953—1956 1956—1959 1959—1962 1962 1963

年均增长率(%) 12.0 8.9 6.9 6.0 4.0

A.经济政策的实施具有连续性 B.地方的经济自主权尚未扩大

C.经济改革未能达到预期目的 D.公有制经济的主导地位削弱

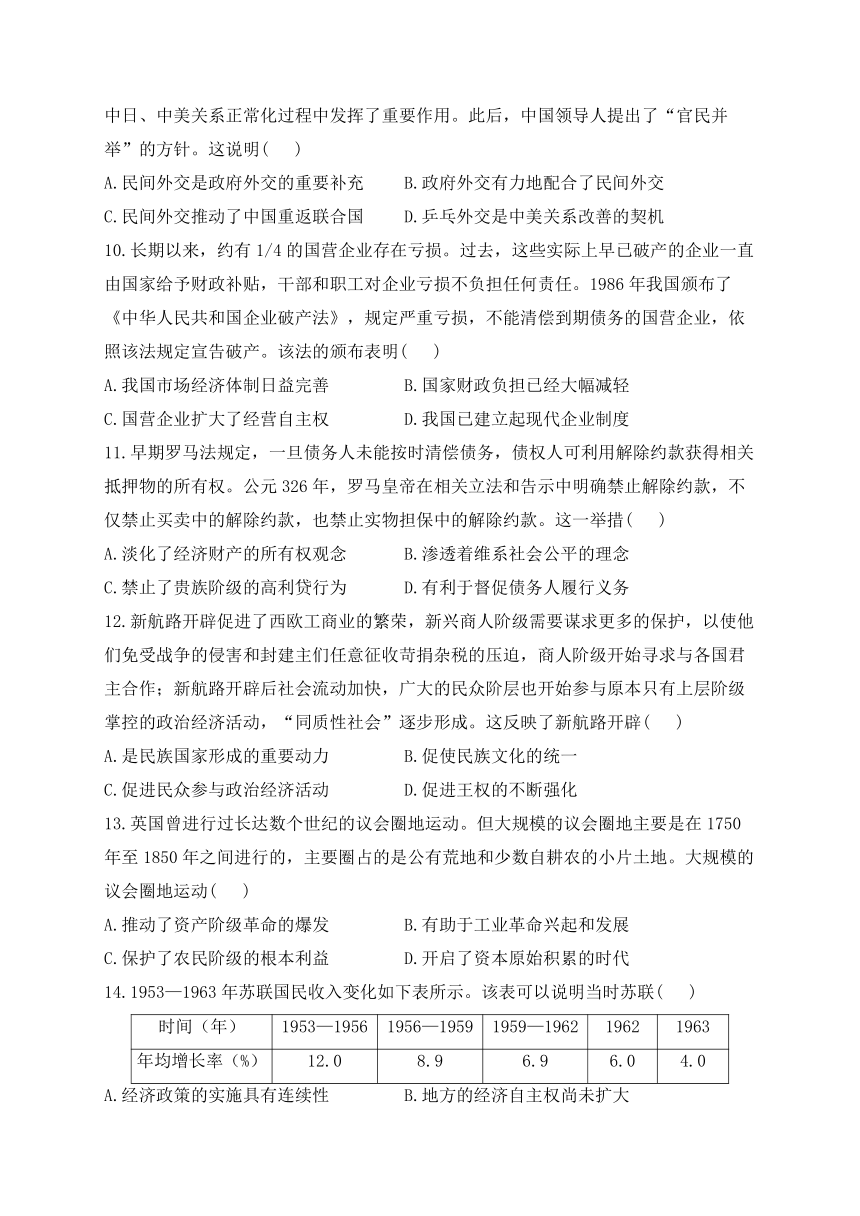

15.有学者指出,美国人的生活水平在1900—1940年迅速提高。下图是美国家庭中汽车与家用电器普及率变化图。材料现象出现的原因可能是( )

A.第二次工业革命的推动 B.美国在二战过程中大量获利

C.国家干预经济范围扩大 D.经济大危机对美国影响较小

16.20世纪50—60年代,美国国务院和新闻署制作了一系列小册子(见下表),向国际社会讲述美国种族关系的故事。

1951年 《没有宣传的黑人问题》《美国黑人:一个进步的群体》

1952年 《美国生活中的黑人》

1953年 《关于美国黑人的事实真相是什么?》

1957年 《一个非洲人看美国黑人》

1960年 《美国黑人:一个进步报告》

美国此举的目的在于( )

A.展示国内真实的种族关系 B.缓和紧张的国际关系

C.服务于美苏“冷战”的需要 D.吸引更多的外国移民

二、非选择题,本题共4题,共计52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中元节是中国古代最重要的节日之一。下表为中元节在各个历史时期的发展状况。

时期 源流与发展

先秦 出现七月半的秋祭习俗,在农业丰收后,用新米祭祀祖先,向祖先报告收成。

魏晋 早期“五斗米道”宣扬“三官信仰”,其中地官为赦罪之官。北魏时,七月十五日被定为中元地官的赦罪日,道教徒于七月举行斋醮之事。 南北朝时,南方盛行于七月十五日过“盂兰盆节”。盂兰盆节所讲的目连救母的故事与儒家伦理契合,为民众所接受。

唐朝 唐王朝大力推行佛、道。此时,道教中元、佛教盂兰、儒家尝秋三节并行。

宋朝 太祖、太宗时,规定中元节开封城要依上元(正月十五)之例,张灯三夜。皇帝御楼观灯,赐宴从官。民间出现集中售卖明器的市场,瓦市乐人演出《目连救母》杂剧,还有商人沿街叫卖祭祀祖先的物品,扫墓成普遍习俗,道观也设道场祭奠。

金朝 金的节日几乎全部沿袭了辽宋习俗,尤其是宋的习俗。金朝在中元有拜天、射柳的习俗。

元明清 中元节一直是这个时期重要的节日,整体内容没有发生重大变化,基本沿袭前代。

——据《中华文明史话·节日史话》等整理

(1)根据材料并结合所学,概括中元节形成过程中体现出的中国古代文化的发展特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学,分析中元节成为中国古代重要节日受到哪些因素的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 “九一八”事变后,日本帝国主义先后向长城一线及华北地区不断侵略渗透。全国各阶层纷纷掀起抗日救亡热潮,中国共产党明确提出了建立广泛的抗日民族统一战线的主张。大敌当前,南京国民政府被迫开始考虑调整其对日政策,国共双方通过多种渠道开始进行秘密接触。西安事变的爆发及其和平解决后,内战在事实上大体停止下来,国共关系取得迅速好转。

——摘编自刘芃、朱汉国等《历史学习精要》

材料二

1937—1945年湖南、湖北征发壮丁(包括女兵与民夫)人数统计表(单位:人)

1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年

湖南 190505 220745 213296 216780 169623 208836 184421 101756 54210

湖北 75805 95043 98279 64280 67075 88307 86942 72796 42668

——摘编自何应钦《八年抗战之经过》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析国共关系迅速好转的背景。(6分)

(2)根据材料二,说明1937—1945年湖南和湖北征丁人数变化的共同趋势,结合所学知识分析其原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

西方国家周末休息时间的变迁

19世纪 19世纪中后期,周六休息半天、周日休息一天制度在英国出现°周六下午是举行公园音乐会、足球赛、划船与骑自行车的时光。

20世纪初 电影以一种发育完全的大众娱乐方式出现在城市。最初的电影院被称为五分钱电影院:只需要五分钱就可以看一部半小时的电影。低票价加上时间短,让电影院拥有如同今日快餐店的吸引力。周六休息权的实现,带给美国的直接影响就是大量工人涌入电影院,使之成为好莱坞通俗影片的忠实支持者。

1929年 美国成衣工人联合工会首倡五天工作制。汽车业巨头亨利·福特宣布工人在周六不上班。人们认为每个人都做少一点,那就会有更多人有工可做。

——摘编自维托尔德·雷布琴斯基《等待周末:双休日的起源与意义》

从材料中提取出一个论题,并结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 如果从莱布尼茨1700年创立的普鲁士科学院算起,德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革。1810年柏林大学的建立,1887年帝国物理技术研究所的成立,1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权,以及20世纪末以来开展的“卓越战略”计划等,都是标志性的事件。1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制。此外,德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色。

——摘编自方在庆《持续不间断地推进科研体制创新》

材料二 日本经济在第二次世界大战后迅速发展,与其适应时代发展、与时俱进地调整科技发展与创新战略密不可分。“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家”。二战后的日本在“重经济、轻军备”的政策指导下,通过长期引进、利用、优化和发展其他发达国家已有的先进技术,实现了技术产业化。自20世纪80年代初开始,日本文部省、通商产业省、科学技术厅等政府职能机构为推动科学技术的发展,陆续制定和实施了一系列具有改革色彩的方针政策,走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化;引进、优化先进技术以进行集成性创新。

——摘编自夏婷《日本科技创新政策学发展的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析德国成为科技强国的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括二战后德国与日本科技发展的共性,并说明日本科技发展的影响。(8分)

答案以及解析

1.答案:B

解析:第一步:时空定位。西周时期、战国时期。

第二步:解读材料,确定正确项。

第三步:分析错误项。材料反映的是土地买卖,土地买卖是土地兼并的前提,至于土地兼并现象是否趋向激烈由材料无法判断,A项错误。C、D项本身符合史实,但均不符合材料主旨。

2.答案:C

解析:

监察官员的权力来源于“君权”,具有较大的独立性,A项误读材料,排除;仅从材料信息无法推知当时中央与地方的矛盾是否尖锐,B项排除;材料主旨是汉代对监察权力的规范,没有涉及监察体系的问题,D项排除。

3.答案:B

解析:由材料“酪类食品原是北方游牧民族的食物”可知,酪源于北方;王济用羊酪招待客人反映出酪已经进入中原士族生活,这是民族交融丰富中原人物质生活的表现,故选B项。A项仅由材料信息无法得出,排除;材料与经济重心南移无关(魏晋时期,经济重心在关中和中原地区,但江南地区经济发展较快,南北经济差距明显缩小),排除C项;材料不能说明士族生活不稳定,排除D项。

4.答案:D

解析:根据材料可知,北宋设置各路转运使传递政令、推动政令的逐级实施,这种行政管理模式强化了中央集权,能够有效治理社会,有利于国家的安定,故D项正确。材料中的行政单位是上下级隶属关系,而非相互制约关系,排除A项;从材料看不出文官与士人的地位,排除B项;材料体现不出因循守旧的弊端,排除C项。

5.答案:A

解析:依据材料“兵制”“卫所之兵”“屯兵”等可判断出材料说的是黄宗羲改革兵制的主张,只有A是兵制上的措施,所以选择A;B、C、D是黄宗羲关于吏治、议事机构等治国的主张,与材料不符。

6.答案:B

解析:材料体现的是清政府对与外国关系的认知已从朝贡关系向近代条约关系转变,在这一过程中,清政府的传统外交观念发生转变,外交趋向近代化,故选B项。当时华夷之辨的观念仍然存在,A项排除;半殖民地半封建社会形成的标志是《辛丑条约》的签订,C项排除;仅由材料信息无法说明朝贡体系完全瓦解,D项排除。

7.答案:D

解析:

中国革命的根本出路是在无产阶级政党领导下走新民主主义和社会主义道路,A项错误;从啄木鸟、“义军”等信息分析可知,作者对革命力量还是充满着乐观的期待,B项错误;当时清朝已灭亡,C项错误。

8.答案:D

解析:依据材料“1942年”“制订了‘发展经济,保障供给’的总方针”“提出了‘公私兼顾,军民兼顾’等原则”可知,中共进行经济建设的举措有利于为抗战胜利打下物质基础,D正确;抗日民族统一战线建立于1937年9月,所以A错误;这一举措有利于推动根据地经济的发展,而不是全国经济的发展,所以B错误;团结了根据地人民共同抗战,而不是全国人民,所以C错误。

9.答案:A

解析:依据材料“以民促官……在推动中日、中美关系正常化过程中发挥了重要作用”“官民并举”等可知民间外交是政府外交的重要补充,所以A正确;民间外交配合了政府外交,所以B错误;材料未涉及中国重返联合国,所以C错误;D是材料内容之一,不能全面反映材料,所以D错误。

10.答案:C

解析:具体分析如下:

1986年我国尚未提出建立市场经济体制,也未建立现代企业制度,A、D错误;仅根据材料无法得出国家财政负担大幅减轻,B错误。

11.答案:B

解析:由材料可知,债务人到期不能清偿债务时,债权人可利用解除约款获得抵押物的所有权,这违反了等价原则,不利于双方当事人利益的平衡,禁止解除约款能够维护交易双方利益平衡,禁止债权人利用其优势地位剥夺债务人财产,这渗透着维系社会公平的理念,B项正确;A项不符合史实,排除;C项“禁止了”说法过于绝对,排除;材料强调的是对债务人的保护,并非督促债务人履行义务,排除D项。

12.答案:A

解析:新航路开辟后“商人阶级开始寻求与各国君主合作”,“广大的民众阶层也开始参与原本只有上层阶级掌控的政治经济活动”,从而推动“同质性社会”的形成,这说明新航路开辟是民族国家形成的重要动力,故A项正确;材料未体现文化统一,B项错误;C、D项都片面反映材料内容。

13.答案:B

解析:在1750年至1850年之间进行的大规模的议会圈地,是英国农业革命的一部分,大规模的议会圈地促进了英国农业的发展,大大加速了自耕农的消失,这给工业革命的兴起和发展提供了一定条件,B项正确。英国资产阶级革命发生在17世纪,排除A项;“保护了农民阶级的根本利益”与史实不符,排除C项;新航路开辟后,英国的资本原始积累就已开始,排除D项。

14.答案:C

解析:第一步,解读材料。

第二步,分析选项。1953—1963年处于赫鲁晓夫执政期间,赫鲁晓夫上台后力主经济改革。通过解读材料信息可知,赫鲁晓夫改革未能从根本上突破斯大林模式,改革效果不佳,故C项正确。赫鲁晓夫改革在一定程度上突破了斯大林模式,A项错误。赫鲁晓夫改革在一定程度上扩大了地方的经济自主权,B项错误。国民收入下降与公有制经济的主导地位无直接关系,D项错误。

15.答案:A

解析:具体分析如下:

根据上面的分析可知,汽车、电动洗衣机等均是第二次工业革命的成果,结合所学可知,美国在第二次工业革命中成就突出,经济迅速发展,人民生活水平提高,汽车与家用电器普及率提高,故A项正确;二战、国家干预经济与材料中的时间不完全吻合,B、C项排除;D项不符合史实,排除。

16.答案:C

解析:20世纪50—60年代,正值美苏“冷战”时期,两国均在国际上攻击对方并树立自己的良好形象,因此C项正确。美国是在美化国内种族问题,这并非真实的情况,因此A项错误。此举措无助于国际关系的缓和,因此B项错误。吸引外国移民应制定更多的优惠政策,因此D项错误。

17.答案:(1)特点:中国文化源远流长;不断吸收外来文化(或外来文化不断本土化);各民族、各地区文化不断交融;元明清时期中国文化趋向稳定。

(2)因素:中国古代农业文明;祭拜祖先的传统;儒家伦理思想;本土和外来宗教的发展;民族交往和国家大一统的推动;政府的重视。

解析:第(1)问,根据材料可知,先秦以来,中元节发展脉络从未中断,体现出中国文化源远流长的特点;中元节吸收佛教盂兰盆节和佛教教义等,体现出吸收外来文化的特点;金朝沿用辽宋习俗等,可得出各民族、各地区文化不断交融;元明清时期,中元节内容基本稳定,可得出中国文化在该阶段相对稳定。

第(2)问,具体分析如下:

材料及所学知识 结论

“在农业丰收后,用新米祭祀祖先” 中国古代农业文明

“用新米祭祀祖先”“沿街叫卖祭祀祖先的物品” 祭拜祖先的传统

“祭祀祖先”“儒家伦理” 儒家伦理思想

“唐王朝大力推行佛、道……道教中元、佛教盂兰、儒家尝秋二节并行” 本土和外来宗教的发展

“金的节日几乎全部沿袭了辽宋习俗”及所学知识 民族交往和国家大一统的推动

“太祖、太宗时……皇帝御楼观灯,赐宴从官” 政府的重视

18.答案:(1)背景:日本大举侵华,民族矛盾激化;全国各阶层掀起抗日救亡热潮;中共主张建立抗日民族统一战线;南京国民政府基于民族大义,使内战逐步停止下来。

(2)趋势1:持续征丁,征丁数量各年份不等,但被征丁口的总量保持增长。原因:日本法西斯不断侵略扩张,使中国越来越多的领土沦陷,国民政府被迫抵抗,征丁总量增长。

趋势2:1937—1938年征丁数量增加;1939—1945年征丁数量虽有小幅增长,但整体呈现下降趋势。原因:日本全面侵华之初,国民政府积极组织抗战,故征发壮丁数量增加;抗战进入相持阶段后,国民政府消极抗战,加之国统区人口越来越少,征发壮丁数量总体呈下降趋势。

解析:第(1)问,根据材料“日本帝国主义先后向长城一线及华北地区不断侵略渗透”“全国各阶层纷纷掀起抗日救亡热潮”和所学知识进行概括即可。第(2)问,根据材料可知,整体来看,国民政府在湖南、湖北连年征丁,征丁数量各年份不等,但被征丁口的总量保持增长。原因结合所学从日本侵华的深入进行分析说明。本问也可分段进行分析,观察材料可知1937—1938年征丁数量增加;1939—1945年征丁数量虽有小幅增长,但整体呈现下降趋势。原因结合所学从抗战不同阶段国民政府的政策等方面进行分析。

19.答案:示例 论题:经济发展的需要推动西方国家周末双休制的形成。论述:19世纪随着工业革命的开展,一方面生产能力大大提高,另一方面大众休息时间不足,没有精力和兴趣消费,这推动了周六休息半天、周日休息一天制度的出现。19世纪末20世纪初第二次工业革命推动了电影的出现,这进一步激发了人们的娱乐需求,推动了美国周六半天休息权的实现。1929年经济大危机的爆发,汽车业巨头福特以及工会组织推动了五天工作制的出现。人们试图以此来提供更多的就业岗位,缓和高失业率,以及刺激消费。由此可见,西方国家周末双休制的形成与经济发展密切相关。

解析:根据下图进行分析。

20.答案:(1)原因:注重科研体制创新和变革;忧患意识成为科研的重要推动力;把握三次科技革命的机遇;德国走向统一。

(2)共性:实行国家干预经济模式和科教兴国战略;将科技发展与工业发展相结合;注重科技创新。

影响:促进日本成为世界经济强国;为世界科技发展做出了贡献;促使日本右翼势力不断抬头。

解析:第(1)问,根据材料“科研体制……发生根本性变革”“1810年……1887年……1900年前后……20世纪末以来”“1871—1914年”“分工明确的科研创新体制”“忧患意识”“扮演了极为重要的角色”等并结合所学知识从注重科研体制创新和变革、忧患意识成为科研的重要推动力、把握三次科技革命的机遇、德国走向统一等方面作答。第(2)问,第一小问,根据材料“德国科研建制”“国家层面”“科技发展路线”“技术产业化”等并结合所学知识作答。第二小问,根据材料“走出了一条具有日本特色的科技发展路线”“实现其与高新技术、军用科技的转化”等并结合历史背景进行说明。

历史试卷 【湖南专版】

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.西周时期,“田里不鬻,墓地不请”,不准土地买卖。到了战国时期,土地买卖的记载已经比较多了,如《史记》记载赵括把赵王所赐的金帛藏在家里,“而日视便利田宅可买者买之”。这一变化说明( )

A.土地兼并现象趋向激烈 B.封建土地私有制已出现

C.封建小农经济正在形成 D.铁制生产工具得到使用

2.阅读下表。

“惠帝三年(公元前192年),相国奏遣御史监三辅郡,察辞诏(讼),凡九条。” 《汉旧仪》

“武帝元封五年(公元前106年),初置部刺史,掌奉诏条察州。” 《汉书》

上表反映出汉代( )

A.监察官员受到丞相制约 B.中央与地方的矛盾尖锐

C.注重对监察权力的规范 D.形成较完善的监察体系

3.酪类食品原是北方游牧民族的食物。到魏晋时期,出身士族大家以豪奢著称的王济在招待从江南远来洛阳的客人陆机时曾指着羊酪炫耀其生活。据此可知( )

A.魏晋时期北方农业生产有所衰退 B.民族交融丰富了中原的物质生活

C.经济重心已经从中原逐渐南移 D.长期战乱使魏晋士族生活不稳定

4.北宋“分天下为十余路,各置转运使……使朝廷之令必行于转运使,转运使之令必行于州,州之令必行于县,县之令必行于吏民,然后上下之叙正,而纪纲立矣”。这一行政管理模式( )

A.呈现权力相互牵制的特色 B.抬高了文官与士人的地位

C.助长因循守旧的政治风气 D.有利于维护中央集权稳定

5.黄宗羲认为“有明之兵制,盖亦三变矣:卫所之兵,变而为召募,至崇祯、弘光间又变而为大将之屯兵”,由此带来诸多有损于社会安全与稳定的弊端。为除此弊,他主张( )

A.“为武夫者知亲上爱民为用武之本”

B.“欲除奔走服役吏胥之害,则复差役”

C.“必使治天下之具皆出于学校”

D.“不以一己之利为利,而使天下受其利”

6.第二次鸦片战争结束后,清政府不仅被迫与英、法、美、俄签订城下之盟,还要面对德国、比利时等国来华请订商约,中外不平等条约关系进一步扩大。在此过程中,清政府逐渐深化条约认识,调整对外政策,呈现出从排斥“要盟”到严格信守,从“羁縻驭夷”到条约体制,从“惠及远人”到力挽利权的态势,商约观念亦随之萌生。这说明( )

A.华夷之辨观念已经消除 B.清政府外交趋向近代化

C.半殖民地半封建社会形成 D.清廷朝贡体系完全瓦解

7.下面漫画为《快把害虫一个一个捉出来》。树干上的文字是“民国”,啄木鸟身上的文字是“义军”。对漫画信息解读正确的是( )

A.指出了解决革命问题的光明之路 B.表达对革命力量的失望之情

C.“害虫”特指腐朽的清朝统治者 D.中华民国面临形势严峻复杂

8.1942年,中共对经济工作进行了总结,在统一认识的基础上,制订了“发展经济,保障供给”的总方针,提出了“公私兼顾,军民兼顾”等原则。人民生活普遍改善,部分达到丰衣足食。这一举措( )

A.推动抗日民族统一战线建立 B.推动全国经济的迅速发展

C.团结了全国人民共同抗战 D.为抗战胜利奠定物质基础

9.20世纪60年代以后,中日之间“以民促官”、中美之间的“乒乓外交”,在推动中日、中美关系正常化过程中发挥了重要作用。此后,中国领导人提出了“官民并举”的方针。这说明( )

A.民间外交是政府外交的重要补充 B.政府外交有力地配合了民间外交

C.民间外交推动了中国重返联合国 D.乒乓外交是中美关系改善的契机

10.长期以来,约有1/4的国营企业存在亏损。过去,这些实际上早已破产的企业一直由国家给予财政补贴,干部和职工对企业亏损不负担任何责任。1986年我国颁布了《中华人民共和国企业破产法》,规定严重亏损,不能清偿到期债务的国营企业,依照该法规定宣告破产。该法的颁布表明( )

A.我国市场经济体制日益完善 B.国家财政负担已经大幅减轻

C.国营企业扩大了经营自主权 D.我国已建立起现代企业制度

11.早期罗马法规定,一旦债务人未能按时清偿债务,债权人可利用解除约款获得相关抵押物的所有权。公元326年,罗马皇帝在相关立法和告示中明确禁止解除约款,不仅禁止买卖中的解除约款,也禁止实物担保中的解除约款。这一举措( )

A.淡化了经济财产的所有权观念 B.渗透着维系社会公平的理念

C.禁止了贵族阶级的高利贷行为 D.有利于督促债务人履行义务

12.新航路开辟促进了西欧工商业的繁荣,新兴商人阶级需要谋求更多的保护,以使他们免受战争的侵害和封建主们任意征收苛捐杂税的压迫,商人阶级开始寻求与各国君主合作;新航路开辟后社会流动加快,广大的民众阶层也开始参与原本只有上层阶级掌控的政治经济活动,“同质性社会”逐步形成。这反映了新航路开辟( )

A.是民族国家形成的重要动力 B.促使民族文化的统一

C.促进民众参与政治经济活动 D.促进王权的不断强化

13.英国曾进行过长达数个世纪的议会圈地运动。但大规模的议会圈地主要是在1750年至1850年之间进行的,主要圈占的是公有荒地和少数自耕农的小片土地。大规模的议会圈地运动( )

A.推动了资产阶级革命的爆发 B.有助于工业革命兴起和发展

C.保护了农民阶级的根本利益 D.开启了资本原始积累的时代

14.1953—1963年苏联国民收入变化如下表所示。该表可以说明当时苏联( )

时间(年) 1953—1956 1956—1959 1959—1962 1962 1963

年均增长率(%) 12.0 8.9 6.9 6.0 4.0

A.经济政策的实施具有连续性 B.地方的经济自主权尚未扩大

C.经济改革未能达到预期目的 D.公有制经济的主导地位削弱

15.有学者指出,美国人的生活水平在1900—1940年迅速提高。下图是美国家庭中汽车与家用电器普及率变化图。材料现象出现的原因可能是( )

A.第二次工业革命的推动 B.美国在二战过程中大量获利

C.国家干预经济范围扩大 D.经济大危机对美国影响较小

16.20世纪50—60年代,美国国务院和新闻署制作了一系列小册子(见下表),向国际社会讲述美国种族关系的故事。

1951年 《没有宣传的黑人问题》《美国黑人:一个进步的群体》

1952年 《美国生活中的黑人》

1953年 《关于美国黑人的事实真相是什么?》

1957年 《一个非洲人看美国黑人》

1960年 《美国黑人:一个进步报告》

美国此举的目的在于( )

A.展示国内真实的种族关系 B.缓和紧张的国际关系

C.服务于美苏“冷战”的需要 D.吸引更多的外国移民

二、非选择题,本题共4题,共计52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中元节是中国古代最重要的节日之一。下表为中元节在各个历史时期的发展状况。

时期 源流与发展

先秦 出现七月半的秋祭习俗,在农业丰收后,用新米祭祀祖先,向祖先报告收成。

魏晋 早期“五斗米道”宣扬“三官信仰”,其中地官为赦罪之官。北魏时,七月十五日被定为中元地官的赦罪日,道教徒于七月举行斋醮之事。 南北朝时,南方盛行于七月十五日过“盂兰盆节”。盂兰盆节所讲的目连救母的故事与儒家伦理契合,为民众所接受。

唐朝 唐王朝大力推行佛、道。此时,道教中元、佛教盂兰、儒家尝秋三节并行。

宋朝 太祖、太宗时,规定中元节开封城要依上元(正月十五)之例,张灯三夜。皇帝御楼观灯,赐宴从官。民间出现集中售卖明器的市场,瓦市乐人演出《目连救母》杂剧,还有商人沿街叫卖祭祀祖先的物品,扫墓成普遍习俗,道观也设道场祭奠。

金朝 金的节日几乎全部沿袭了辽宋习俗,尤其是宋的习俗。金朝在中元有拜天、射柳的习俗。

元明清 中元节一直是这个时期重要的节日,整体内容没有发生重大变化,基本沿袭前代。

——据《中华文明史话·节日史话》等整理

(1)根据材料并结合所学,概括中元节形成过程中体现出的中国古代文化的发展特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学,分析中元节成为中国古代重要节日受到哪些因素的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 “九一八”事变后,日本帝国主义先后向长城一线及华北地区不断侵略渗透。全国各阶层纷纷掀起抗日救亡热潮,中国共产党明确提出了建立广泛的抗日民族统一战线的主张。大敌当前,南京国民政府被迫开始考虑调整其对日政策,国共双方通过多种渠道开始进行秘密接触。西安事变的爆发及其和平解决后,内战在事实上大体停止下来,国共关系取得迅速好转。

——摘编自刘芃、朱汉国等《历史学习精要》

材料二

1937—1945年湖南、湖北征发壮丁(包括女兵与民夫)人数统计表(单位:人)

1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年

湖南 190505 220745 213296 216780 169623 208836 184421 101756 54210

湖北 75805 95043 98279 64280 67075 88307 86942 72796 42668

——摘编自何应钦《八年抗战之经过》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析国共关系迅速好转的背景。(6分)

(2)根据材料二,说明1937—1945年湖南和湖北征丁人数变化的共同趋势,结合所学知识分析其原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

西方国家周末休息时间的变迁

19世纪 19世纪中后期,周六休息半天、周日休息一天制度在英国出现°周六下午是举行公园音乐会、足球赛、划船与骑自行车的时光。

20世纪初 电影以一种发育完全的大众娱乐方式出现在城市。最初的电影院被称为五分钱电影院:只需要五分钱就可以看一部半小时的电影。低票价加上时间短,让电影院拥有如同今日快餐店的吸引力。周六休息权的实现,带给美国的直接影响就是大量工人涌入电影院,使之成为好莱坞通俗影片的忠实支持者。

1929年 美国成衣工人联合工会首倡五天工作制。汽车业巨头亨利·福特宣布工人在周六不上班。人们认为每个人都做少一点,那就会有更多人有工可做。

——摘编自维托尔德·雷布琴斯基《等待周末:双休日的起源与意义》

从材料中提取出一个论题,并结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 如果从莱布尼茨1700年创立的普鲁士科学院算起,德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革。1810年柏林大学的建立,1887年帝国物理技术研究所的成立,1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权,以及20世纪末以来开展的“卓越战略”计划等,都是标志性的事件。1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制。此外,德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色。

——摘编自方在庆《持续不间断地推进科研体制创新》

材料二 日本经济在第二次世界大战后迅速发展,与其适应时代发展、与时俱进地调整科技发展与创新战略密不可分。“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家”。二战后的日本在“重经济、轻军备”的政策指导下,通过长期引进、利用、优化和发展其他发达国家已有的先进技术,实现了技术产业化。自20世纪80年代初开始,日本文部省、通商产业省、科学技术厅等政府职能机构为推动科学技术的发展,陆续制定和实施了一系列具有改革色彩的方针政策,走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化;引进、优化先进技术以进行集成性创新。

——摘编自夏婷《日本科技创新政策学发展的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析德国成为科技强国的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括二战后德国与日本科技发展的共性,并说明日本科技发展的影响。(8分)

答案以及解析

1.答案:B

解析:第一步:时空定位。西周时期、战国时期。

第二步:解读材料,确定正确项。

第三步:分析错误项。材料反映的是土地买卖,土地买卖是土地兼并的前提,至于土地兼并现象是否趋向激烈由材料无法判断,A项错误。C、D项本身符合史实,但均不符合材料主旨。

2.答案:C

解析:

监察官员的权力来源于“君权”,具有较大的独立性,A项误读材料,排除;仅从材料信息无法推知当时中央与地方的矛盾是否尖锐,B项排除;材料主旨是汉代对监察权力的规范,没有涉及监察体系的问题,D项排除。

3.答案:B

解析:由材料“酪类食品原是北方游牧民族的食物”可知,酪源于北方;王济用羊酪招待客人反映出酪已经进入中原士族生活,这是民族交融丰富中原人物质生活的表现,故选B项。A项仅由材料信息无法得出,排除;材料与经济重心南移无关(魏晋时期,经济重心在关中和中原地区,但江南地区经济发展较快,南北经济差距明显缩小),排除C项;材料不能说明士族生活不稳定,排除D项。

4.答案:D

解析:根据材料可知,北宋设置各路转运使传递政令、推动政令的逐级实施,这种行政管理模式强化了中央集权,能够有效治理社会,有利于国家的安定,故D项正确。材料中的行政单位是上下级隶属关系,而非相互制约关系,排除A项;从材料看不出文官与士人的地位,排除B项;材料体现不出因循守旧的弊端,排除C项。

5.答案:A

解析:依据材料“兵制”“卫所之兵”“屯兵”等可判断出材料说的是黄宗羲改革兵制的主张,只有A是兵制上的措施,所以选择A;B、C、D是黄宗羲关于吏治、议事机构等治国的主张,与材料不符。

6.答案:B

解析:材料体现的是清政府对与外国关系的认知已从朝贡关系向近代条约关系转变,在这一过程中,清政府的传统外交观念发生转变,外交趋向近代化,故选B项。当时华夷之辨的观念仍然存在,A项排除;半殖民地半封建社会形成的标志是《辛丑条约》的签订,C项排除;仅由材料信息无法说明朝贡体系完全瓦解,D项排除。

7.答案:D

解析:

中国革命的根本出路是在无产阶级政党领导下走新民主主义和社会主义道路,A项错误;从啄木鸟、“义军”等信息分析可知,作者对革命力量还是充满着乐观的期待,B项错误;当时清朝已灭亡,C项错误。

8.答案:D

解析:依据材料“1942年”“制订了‘发展经济,保障供给’的总方针”“提出了‘公私兼顾,军民兼顾’等原则”可知,中共进行经济建设的举措有利于为抗战胜利打下物质基础,D正确;抗日民族统一战线建立于1937年9月,所以A错误;这一举措有利于推动根据地经济的发展,而不是全国经济的发展,所以B错误;团结了根据地人民共同抗战,而不是全国人民,所以C错误。

9.答案:A

解析:依据材料“以民促官……在推动中日、中美关系正常化过程中发挥了重要作用”“官民并举”等可知民间外交是政府外交的重要补充,所以A正确;民间外交配合了政府外交,所以B错误;材料未涉及中国重返联合国,所以C错误;D是材料内容之一,不能全面反映材料,所以D错误。

10.答案:C

解析:具体分析如下:

1986年我国尚未提出建立市场经济体制,也未建立现代企业制度,A、D错误;仅根据材料无法得出国家财政负担大幅减轻,B错误。

11.答案:B

解析:由材料可知,债务人到期不能清偿债务时,债权人可利用解除约款获得抵押物的所有权,这违反了等价原则,不利于双方当事人利益的平衡,禁止解除约款能够维护交易双方利益平衡,禁止债权人利用其优势地位剥夺债务人财产,这渗透着维系社会公平的理念,B项正确;A项不符合史实,排除;C项“禁止了”说法过于绝对,排除;材料强调的是对债务人的保护,并非督促债务人履行义务,排除D项。

12.答案:A

解析:新航路开辟后“商人阶级开始寻求与各国君主合作”,“广大的民众阶层也开始参与原本只有上层阶级掌控的政治经济活动”,从而推动“同质性社会”的形成,这说明新航路开辟是民族国家形成的重要动力,故A项正确;材料未体现文化统一,B项错误;C、D项都片面反映材料内容。

13.答案:B

解析:在1750年至1850年之间进行的大规模的议会圈地,是英国农业革命的一部分,大规模的议会圈地促进了英国农业的发展,大大加速了自耕农的消失,这给工业革命的兴起和发展提供了一定条件,B项正确。英国资产阶级革命发生在17世纪,排除A项;“保护了农民阶级的根本利益”与史实不符,排除C项;新航路开辟后,英国的资本原始积累就已开始,排除D项。

14.答案:C

解析:第一步,解读材料。

第二步,分析选项。1953—1963年处于赫鲁晓夫执政期间,赫鲁晓夫上台后力主经济改革。通过解读材料信息可知,赫鲁晓夫改革未能从根本上突破斯大林模式,改革效果不佳,故C项正确。赫鲁晓夫改革在一定程度上突破了斯大林模式,A项错误。赫鲁晓夫改革在一定程度上扩大了地方的经济自主权,B项错误。国民收入下降与公有制经济的主导地位无直接关系,D项错误。

15.答案:A

解析:具体分析如下:

根据上面的分析可知,汽车、电动洗衣机等均是第二次工业革命的成果,结合所学可知,美国在第二次工业革命中成就突出,经济迅速发展,人民生活水平提高,汽车与家用电器普及率提高,故A项正确;二战、国家干预经济与材料中的时间不完全吻合,B、C项排除;D项不符合史实,排除。

16.答案:C

解析:20世纪50—60年代,正值美苏“冷战”时期,两国均在国际上攻击对方并树立自己的良好形象,因此C项正确。美国是在美化国内种族问题,这并非真实的情况,因此A项错误。此举措无助于国际关系的缓和,因此B项错误。吸引外国移民应制定更多的优惠政策,因此D项错误。

17.答案:(1)特点:中国文化源远流长;不断吸收外来文化(或外来文化不断本土化);各民族、各地区文化不断交融;元明清时期中国文化趋向稳定。

(2)因素:中国古代农业文明;祭拜祖先的传统;儒家伦理思想;本土和外来宗教的发展;民族交往和国家大一统的推动;政府的重视。

解析:第(1)问,根据材料可知,先秦以来,中元节发展脉络从未中断,体现出中国文化源远流长的特点;中元节吸收佛教盂兰盆节和佛教教义等,体现出吸收外来文化的特点;金朝沿用辽宋习俗等,可得出各民族、各地区文化不断交融;元明清时期,中元节内容基本稳定,可得出中国文化在该阶段相对稳定。

第(2)问,具体分析如下:

材料及所学知识 结论

“在农业丰收后,用新米祭祀祖先” 中国古代农业文明

“用新米祭祀祖先”“沿街叫卖祭祀祖先的物品” 祭拜祖先的传统

“祭祀祖先”“儒家伦理” 儒家伦理思想

“唐王朝大力推行佛、道……道教中元、佛教盂兰、儒家尝秋二节并行” 本土和外来宗教的发展

“金的节日几乎全部沿袭了辽宋习俗”及所学知识 民族交往和国家大一统的推动

“太祖、太宗时……皇帝御楼观灯,赐宴从官” 政府的重视

18.答案:(1)背景:日本大举侵华,民族矛盾激化;全国各阶层掀起抗日救亡热潮;中共主张建立抗日民族统一战线;南京国民政府基于民族大义,使内战逐步停止下来。

(2)趋势1:持续征丁,征丁数量各年份不等,但被征丁口的总量保持增长。原因:日本法西斯不断侵略扩张,使中国越来越多的领土沦陷,国民政府被迫抵抗,征丁总量增长。

趋势2:1937—1938年征丁数量增加;1939—1945年征丁数量虽有小幅增长,但整体呈现下降趋势。原因:日本全面侵华之初,国民政府积极组织抗战,故征发壮丁数量增加;抗战进入相持阶段后,国民政府消极抗战,加之国统区人口越来越少,征发壮丁数量总体呈下降趋势。

解析:第(1)问,根据材料“日本帝国主义先后向长城一线及华北地区不断侵略渗透”“全国各阶层纷纷掀起抗日救亡热潮”和所学知识进行概括即可。第(2)问,根据材料可知,整体来看,国民政府在湖南、湖北连年征丁,征丁数量各年份不等,但被征丁口的总量保持增长。原因结合所学从日本侵华的深入进行分析说明。本问也可分段进行分析,观察材料可知1937—1938年征丁数量增加;1939—1945年征丁数量虽有小幅增长,但整体呈现下降趋势。原因结合所学从抗战不同阶段国民政府的政策等方面进行分析。

19.答案:示例 论题:经济发展的需要推动西方国家周末双休制的形成。论述:19世纪随着工业革命的开展,一方面生产能力大大提高,另一方面大众休息时间不足,没有精力和兴趣消费,这推动了周六休息半天、周日休息一天制度的出现。19世纪末20世纪初第二次工业革命推动了电影的出现,这进一步激发了人们的娱乐需求,推动了美国周六半天休息权的实现。1929年经济大危机的爆发,汽车业巨头福特以及工会组织推动了五天工作制的出现。人们试图以此来提供更多的就业岗位,缓和高失业率,以及刺激消费。由此可见,西方国家周末双休制的形成与经济发展密切相关。

解析:根据下图进行分析。

20.答案:(1)原因:注重科研体制创新和变革;忧患意识成为科研的重要推动力;把握三次科技革命的机遇;德国走向统一。

(2)共性:实行国家干预经济模式和科教兴国战略;将科技发展与工业发展相结合;注重科技创新。

影响:促进日本成为世界经济强国;为世界科技发展做出了贡献;促使日本右翼势力不断抬头。

解析:第(1)问,根据材料“科研体制……发生根本性变革”“1810年……1887年……1900年前后……20世纪末以来”“1871—1914年”“分工明确的科研创新体制”“忧患意识”“扮演了极为重要的角色”等并结合所学知识从注重科研体制创新和变革、忧患意识成为科研的重要推动力、把握三次科技革命的机遇、德国走向统一等方面作答。第(2)问,第一小问,根据材料“德国科研建制”“国家层面”“科技发展路线”“技术产业化”等并结合所学知识作答。第二小问,根据材料“走出了一条具有日本特色的科技发展路线”“实现其与高新技术、军用科技的转化”等并结合历史背景进行说明。

同课章节目录