江西省宁冈县中2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省宁冈县中2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 62.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 14:22:08 | ||

图片预览

文档简介

宁冈县中2022-2023学年高一下学期期中考试

历史

一. 选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.春秋时代,社会群体可分为公子、卿大夫、士三层;到战国时期,大夫或士大夫越来越成为官僚、贵族和有名望的知识分子的统称。这种变化说明

A.等级制度逐渐消失

B.社会结构发生变化

C.儒学思想产生影响

D.官僚政治已经确立

2.如表所示为部分唐诗的节选内容。据此可知,唐代( )

会理知无我,观空厌有形 孟浩然《陪姚使君题惠上人房》

始觉浮生无住著,顿令心地欲皈依 李颀《宿莹公禅房闻梵》

有起皆因灭,无睽不暂同 白居易《观幻》

A.诗歌已形成完整体系 B.诗歌的内容主要是佛理

C.文学受到了佛教影响 D.诗歌在理学基础上诞生

3.刘禹锡曾提出“然则儒以中道御群生,罕言性命,故世衰而浸息;佛以大慈救诸苦,广起因业,故劫浊而益尊”的观点。北宋僧人祈嵩说儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”这反映出( )

A.佛教主动适应社会现实 B.佛教与儒学大同小异

C.佛学成为社会主流思想 D.儒学统治地位发生动摇

4.以下政权与少数民族对应有误的一项是( )

A.辽——鲜卑 B.西夏——党项

C.金——女真 D.元——蒙古

5.1279年,元朝在全国设置27个观测站,进行天文观测,这些观测站“东起高丽,两极滇池,南至占城,北尽铁勒”。这反映了元朝( )

A.中央加强对边疆的控制 B.民族政策的灵活开明

C.政府重视完善天文历法 D.闭关锁国政策的废除

6.宋代政府打破唐代手工业者、商人等(从事)杂业的人不能与士人为伍的禁令,还规定:“场务(征税机构)不即(及时)检税,若收纳力胜钱过数,各杖一百;留滞三日加一等,罪止徒二年;因而乞取财物,赃重者徒一年。”这反映了宋代( )

A.商品经济高度发达 B.扩大科举选官的范围

C.重视规范商税征管 D.鼓励和保护商业发展

7.宋以来的民间戏曲小说,凡是才子佳人的题材,男主角必定是个读书人,多半是秀才。但才子若要抱得美人归,实现大团圆,必定得进京赶考,考个状元。这一文化现象

A.推动了科举制的变革 B.代表宋代文学的主流

C.反映了社会价值取向 D.深受理学思想的影响

8.明代宣德后,内阁职能日益凸显,“凡中外奏章,许用小票墨书贴各疏面以进”,提出处理意见,“谓之条旨”。还以司礼监代皇帝批阅章奏,“除御笔亲批数本外,皆众太监分批”“既设司礼监掌行,又命内阁大学士共理。”这一体制的形成( )

A.有利于封建皇权的稳固 B.一定程度上削弱了君权

C.缓和了皇权与相权矛盾 D.使中央行政权发生转移

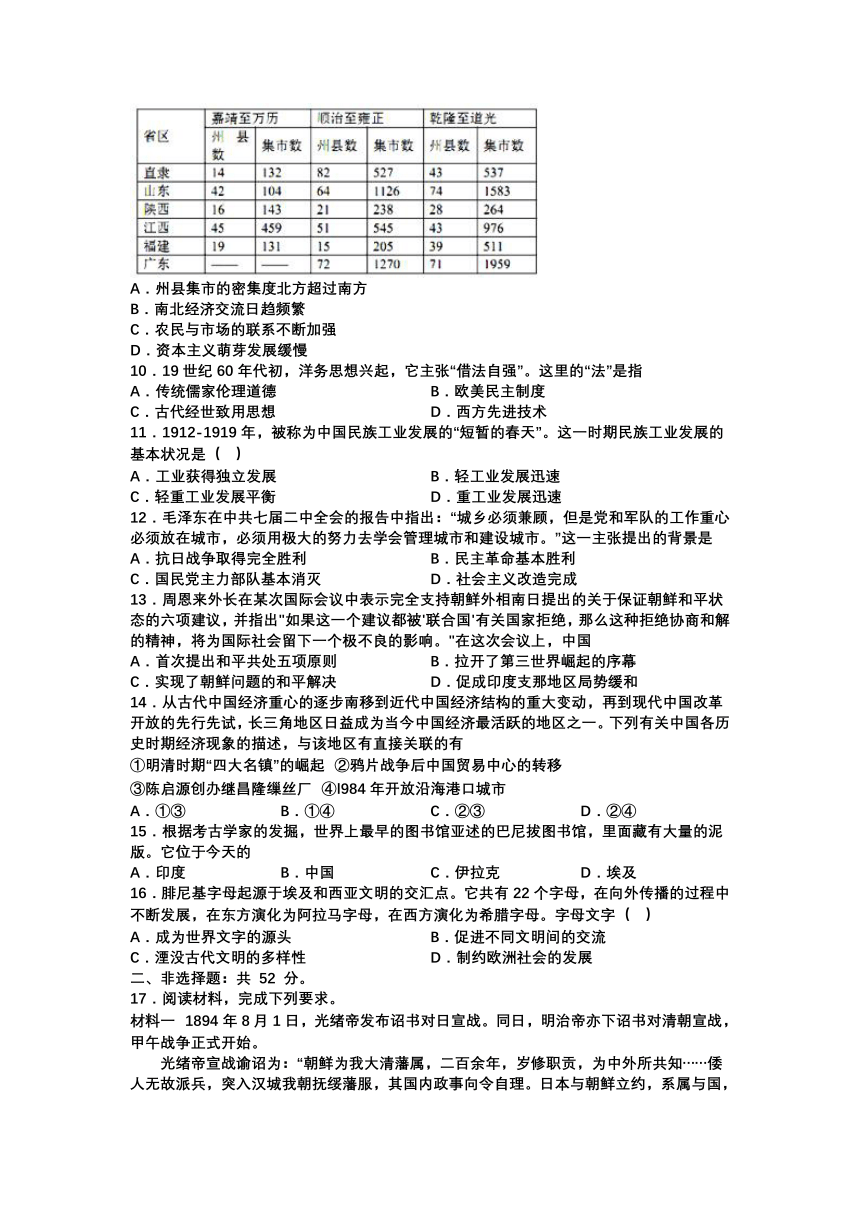

9.下列是明朝嘉靖至清朝道光年间各地集市变化统计表,表中数据表明

A.州县集市的密集度北方超过南方

B.南北经济交流日趋频繁

C.农民与市场的联系不断加强

D.资本主义萌芽发展缓慢

10.19世纪60年代初,洋务思想兴起,它主张“借法自强”。这里的“法”是指

A.传统儒家伦理道德 B.欧美民主制度

C.古代经世致用思想 D.西方先进技术

11.1912-1919年,被称为中国民族工业发展的“短暂的春天”。这一时期民族工业发展的基本状况是( )

A.工业获得独立发展 B.轻工业发展迅速

C.轻重工业发展平衡 D.重工业发展迅速

12.毛泽东在中共七届二中全会的报告中指出:“城乡必须兼顾,但是党和军队的工作重心必须放在城市,必须用极大的努力去学会管理城市和建设城市。”这一主张提出的背景是

A.抗日战争取得完全胜利 B.民主革命基本胜利

C.国民党主力部队基本消灭 D.社会主义改造完成

13.周恩来外长在某次国际会议中表示完全支持朝鲜外相南日提出的关于保证朝鲜和平状态的六项建议,并指出"如果这一个建议都被'联合国'有关国家拒绝,那么这种拒绝协商和解的精神,将为国际社会留下一个极不良的影响。"在这次会议上,中国

A.首次提出和平共处五项原则 B.拉开了第三世界崛起的序幕

C.实现了朝鲜问题的和平解决 D.促成印度支那地区局势缓和

14.从古代中国经济重心的逐步南移到近代中国经济结构的重大变动,再到现代中国改革开放的先行先试,长三角地区日益成为当今中国经济最活跃的地区之一。下列有关中国各历史时期经济现象的描述,与该地区有直接关联的有

①明清时期“四大名镇”的崛起 ②鸦片战争后中国贸易中心的转移

③陈启源创办继昌隆缫丝厂 ④l984年开放沿海港口城市

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

15.根据考古学家的发掘,世界上最早的图书馆亚述的巴尼拔图书馆,里面藏有大量的泥版。它位于今天的

A.印度 B.中国 C.伊拉克 D.埃及

16.腓尼基字母起源于埃及和西亚文明的交汇点。它共有22个字母,在向外传播的过程中不断发展,在东方演化为阿拉马字母,在西方演化为希腊字母。字母文字( )

A.成为世界文字的源头 B.促进不同文明间的交流

C.湮没古代文明的多样性 D.制约欧洲社会的发展

二、非选择题:共 52 分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1894年8月1日,光绪帝发布诏书对日宣战。同日,明治帝亦下诏书对清朝宣战,甲午战争正式开始。

光绪帝宣战谕诏为:“朝鲜为我大清藩属,二百余年,岁修职贡,为中外所共知……倭人无故派兵,突入汉城我朝抚绥藩服,其国内政事向令自理。日本与朝鲜立约,系属与国,更无以重兵欺压强令革政之理……倭人渝盟寻衅,无理已极,势难再以姑容。著李鸿章严饬派出各军,迅速进剿,厚集雄师,陆续进发,以拯韩民于涂炭……”

——《清光绪朝中日交涉史料》16卷

明治帝宣战诏书为:“……朕兹对清国宣战……苟不违反国际公法,即宜各本权能,尽一切之手段,必期万无遗漏……朝鲜乃帝国首先启发使就与列国为伍之独立国,而清国每称朝鲜为属邦,干涉其内政。于其内乱,借口于拯救属邦,而出兵于朝鲜。朕依明治十五年条约,出兵备变,更使朝鲜永免祸乱,得保将来治安,欲以维持东洋全局之平和……”

——宗泽亚《清日战争》

材料二 关于甲午战争,日本学者们一致认为:“以甲午战争为一阶段终点的东亚国际关系史就是以东亚旧秩序和西方近代新秩序间之关系为主线发生并发展的历史。”因为有着这样的认识,即使甲午战争被认为是“出师无名”抑或“不义之战”,日本也会打着“以欧洲文明来更换东亚旧习”的旗号为自己的侵略行为进行洗白。

——冈本隆司《属国与自主之间——近代中朝关系与东亚的命运》

而中国学者认为早在1887年,日本就制定了《征讨清国方略》,目标是“攻占北京,擒获清帝”。1894年7月25日,日军海军在丰岛海面偷袭中国运兵船“高升”号,从而发动了侵朝、侵华的战争。因此,甲午战争是日本蓄谋已久、经过周密准备后发动的,绝不是有的日本学者说的偶然冲动。

——张海鹏《甲午战争与中日关系》

韩国官方出版的《韩国史》认为:“甲午战争是1894年至1895年中国与日本围绕着控制朝鲜展开的战争,战争导致以中国为中心的东亚传统的世界秩序崩溃,代之而起的是新兴的日本成为该地区的霸主,这是一场在东亚的历史上具有划时代意义的战争。”

——孙科志《韩国人怎么看甲午战争?》

(1)根据材料一,分别概括中日两国宣战的理由。

(2)根据材料二,指出中、日、韩三国史学界对于甲午战争的性质各有哪些看法?为什么有很大的不同?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四民,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——摘编自《史记·陈丞相世家》

材料二 唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫画一“敕”字,然后由政事堂盖印“中书门下”之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙古及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一,概括宰相的基本职能。

(2)材料二中“委员制”指的是什么制度?并结合所学加以评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 江南地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……不待贾(买卖)而足……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二 从新石器时期直至汉代,长江流域一直地广人稀,即使拥有优越的自然地理环境和丰富的物产资源,其农业发展仍然极为缓慢。直至经历了几次大规模由北向南的跨流域人口迁移以后,长江流域的农业开发才随之展开。在水利建设、农具改进和劳动力增多的多重促进下,长江流域的农业发展极为迅速,至唐代中期即超越北方,成为中国经济中心。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》

(1)根据材料一,概括江南地区经济发展状况。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝中期后长江流域成为经济中心的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国近代史,既是资本主义列强侵略中国,勾结中国封建统治者把中国变为半殖民地半封建社会的屈辱史;也是中国人民不断反抗外国资本主义侵略和反抗本国的封建统治的抗争史;同时更是中国社会各阶级、各阶层、各政治派别探索国家出路的探索史。这种抗争与探索,对外以反侵略、捍卫民族独立为旗帜;对内以反专制独裁、争取社会进步为核心,抗争与探索互相交织,推动中国社会不断向前发展。

——《中国近代史纲要》

根据材料,结合中国近代史的相关史实,从“抗争或探索”的角度,提炼一个观点,并加以论述。(要求:写出观点,论证合理、充分,层次清晰,史论结合)

1.B

战国时期等级制度仍然存在,并未逐渐消失,故A错误;战国时期,经济、政治、文化领域发生巨变,社会结构发生变化,故“大夫或士大夫”称谓含义发生变化,故B正确;“大夫或士大夫”称谓变化与儒学思想没有直接联系,故C错误;材料无法体现当时官僚政治已经确立,故D错误。故选B。

2.C

解读表格信息“无我”、“空”、“有起”、“因灭”可知,材料中的三首唐诗都含有深厚佛教思想,这说明当时文学受到了佛教影响,C项正确的;材料信息不能说明当时诗歌形成了完整体系,排除A项;单凭材料中的诗句不能以偏概全地认为唐代诗歌的主要内容是佛理,排除B项;唐代理学尚未产生,排除D项。故选C 项。

3.A

刘禹锡认为佛教地位日尊,儒学世衰而浸息。根据材料“佛以大慈救诸苦,广起因业,故劫浊而益尊”以及佛教“大无为”而“治心”可以看出佛教主动适应群众的心理需要,发展迅速,A正确;佛教和儒学是两种不同的理论,排除B;选项儒学才是社会主流思想,排除C;儒学仍然是官方思想,地位最稳定,排除D。

4.A

根据所学知识可知,辽朝是中国历史上由契丹族建立的朝代,A项对应错误,A项符合题意;西夏是由党项建立的,金是由女真建立的,元是由蒙古建立的,BCD项符合史实但不符合题意,排除BCD项。故选A项。

5.C

根据材料并结合所学可知,元朝在全国范围内设置大量观测站进行天文观测,通过对天体运行进行精确的观测和推算,最终在郭守敬的主持下于1280年制定出了当时世界上最先进的历法——《授时历》,因此材料反映了元朝政府重视完善天文历法,C项正确;材料信息不能看出中央加强对边疆的控制,排除A项;材料信息与民族政策无关,且元朝实行民族歧视政策,排除B项;明清时期实行闭关锁国政策,排除D项。故选C项。

6.D

由材料可知,宋代政府打破禁令,以鼓励商业发展;政府重视规范商税征管,对勒索商人的官吏进行惩罚,以保护商业的发展,D项正确;打破禁令和规范营商环境不能体现商品经济发达,其做法可促进商品经济的发达,排除A项;材料未体现科举选官,排除B项;对怠工、勒索等不良行为的官员处罚,体现重视规范商税征管和营商环境,但是打破禁令未能体现,排除C项。故选D项。

7.C

材料“才子若要抱得美人归,实现大团圆,必定得进京赶考,考个状元”体现的是科举制对社会风气的导向作用,C正确;A属于颠倒因果关系,排除;BD与材料无关,排除。故选C。

8.A

材料反映的是内阁执掌“票拟”权和司礼监执掌“批红”权,皇帝用司礼监的“批红”牵制内阁的“票拟”,以达到平衡政局、稳固皇权的目的,A项正确;内阁强化了君主专制,排除B项;丞相在明代已被废除,内阁权力不同于丞相的权力,排除C项;行政权主要由六部掌握,中央行政权未发生转移,排除D项。故选A项。

9.C

表中数据显示州县集市的密集度南方超过了北方,故A错,排除;材料没有涉及南北的经济交流,排除B;材料中从“嘉靖至万历”“顺治至雍正”“乾隆至道光”的数字显示各地州县数与集市数呈正向增长,这说明了人与市场的联系不断加强,其中包括农民与市场的联系,故选C;集市的变化与资本主义萌芽无关,排除D。

10.D

根据所学知识可知,洋务运动是19世纪60年代到90年代晚清洋务派以"自强"、"求富"为口号所进行的一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术以挽救清朝统治的自救运动,因此,这里的“法”是指西方先进技术,D项正确;材料中的“法”是指西方先进技术,ABC项不符合史实,排除ABC项。故选D项。

11.B

据材料可知,1912-1919年,被称为中国民族工业发展的“短暂的春天”。结合所学可知,这一时期民族工业发展的基本状况是轻工业发展迅速(面粉业,纺织业),重工业发展缓慢,结构不合理,B项正确;A项不符合史实,在半殖民地半封建社会的中国,民族工业深受本国封建势力和西方殖民势力的压榨,排除A项;据所学可知,在近代中国民族工业发展不平衡,主要分布在沿海地区,结构不合理,轻重工业发展并不平衡,排除C项;在近代中国民族工业发展不平衡,主要分布在沿海地区,结构不合理,重工业发展缓慢,排除D项。故选B项。

12.C

1949年春天召开中共七届二中全会,此时三大战役已经结束,国民党主力部队基本消灭,故选C;1945年抗日战争已经胜利结束,排除A;1949年4月渡江战役胜利,推翻南京国民政府,民主革命基本胜利,排除B;1956年社会主义改造完成,排除D。

13.D

周恩来外长支持朝鲜外相保证朝鲜和平的建议,应该是1954年中国第一次以五大国身份参加的日内瓦会议,会上讨论了朝鲜半岛和印支半岛的安全问题,故选D项;首次提出和平共处五项原则是在1953年中印谈判期间,排除A项;拉开了第三世界崛起的序幕的是万隆会议,排除B项;会议并未完全解决朝鲜问题,排除C项。

14.D

根据所学知识可知,鸦片战争后中国贸易中心由广州转移到上海,l984年开放上海等十四座沿海港口城市,均与长三角地区有直接关联,②④符合题意,D项正确;明清时期“四大名镇”(汉口、朱仙、佛山和景德等四镇)、陈启源在广东南海创办的继昌隆缫丝厂,均不在长三角地区,①③不符合题意,与之组合的ABC三项错误。

15.C

根据材料中“亚述的巴尼拔图书馆,里面藏有大量的泥版”可知,这是两河流域文明,位于今天的伊拉克一带,选项C正确;印度、中国和埃及与材料中的亚述、泥版不符,排除A、B、D。

16.B

依据材料“腓尼基字母起源于埃及和西亚文明的交汇点。它共有22个字母,在向外传播的过程中不断发展,在东方演化为阿拉马字母,在西方演化为希腊字母”,可知字母文字的外传有利于促进不同地区文明的交流,B项正确;无数据对比,无法得出其是世界文字的源头,排除A项;字母文字反而体现了文明之间的交流,表现一定的多样性,排除C项;字母文字有利于促进欧洲社会的发展,排除D项。故选B项。

17.(1)理由:中国:朝鲜是中国的藩属国,受中国保护;日本强行干涉朝鲜内政,出兵朝鲜,侵犯朝鲜主权。

日本:遵照国际法条约,维护东亚和平;朝鲜是独立自主的国家,清朝出兵是干涉朝鲜的内政。

(2)看法:中方:日本蓄谋已久的非正义的侵略战争。

日方:用近代西方条约和国际法为核心的国际关系体系取代亚洲旧习的战争。

韩方:中日两国为了争夺朝鲜的控制权发动的战争。

原因:研究者受各自立场、利益、认识等方面的影响。

18.(1)辅助皇帝处理政务,统领百官。

(2)三省六部制。三省六部制之下,三省分工合作,有助于集思广益,提高行政效率,减少决策失误。将相权一分为三,强化了皇权。

(3)不同:唐朝的中书省是中央机构之一,掌管国家政令的草拟,元朝设置的中书省是全国最高行政机构。

19.(1)状况:耕作方式落后;商品经济不发达;贫富差距小(或整体较贫困)。

(2)原因:北方战乱频繁,南方相对安定;北民南迁,带来丰富的劳动力和生产技术;南方自然地理环境优越,物产丰富;水利工程的兴修;大运河的开通。

20.

观点:中国近代史就是中国人民不屈不挠的抗争史。

论述:鸦片战争后,随着列强的侵略不断加深,中国从一个独立自主的封建社会一步步的沦为半封建半殖民地社会。中国人民为反抗国内外反动势力,改变屈辱地位,进行了长期不屈不挠的抗争。从虎门销烟、三元里大民抗英,历饮列强侵华战争中爱国军民的抵抗,到太平天国运动、戊戊变法、义和团运动、辛亥革命;从旧民主主义革命到新民主主义革命,中国社会各阶层、各阶级,为救亡图存,进行了不屈不挠的斗争。抗日战争是鸦片战争以来,中国人民第一次取得完全胜利的民族解放战争,它洗刷了民族耻辱,成为中华民族山失败到振兴的转折点。中华人民共和国的成立,结束了中国百年来任人宰割的屈辱历史。

总之,近代中国人民的抗争,抵御了外来侵略,捍卫了民族独立,推动了社会进步。

历史

一. 选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.春秋时代,社会群体可分为公子、卿大夫、士三层;到战国时期,大夫或士大夫越来越成为官僚、贵族和有名望的知识分子的统称。这种变化说明

A.等级制度逐渐消失

B.社会结构发生变化

C.儒学思想产生影响

D.官僚政治已经确立

2.如表所示为部分唐诗的节选内容。据此可知,唐代( )

会理知无我,观空厌有形 孟浩然《陪姚使君题惠上人房》

始觉浮生无住著,顿令心地欲皈依 李颀《宿莹公禅房闻梵》

有起皆因灭,无睽不暂同 白居易《观幻》

A.诗歌已形成完整体系 B.诗歌的内容主要是佛理

C.文学受到了佛教影响 D.诗歌在理学基础上诞生

3.刘禹锡曾提出“然则儒以中道御群生,罕言性命,故世衰而浸息;佛以大慈救诸苦,广起因业,故劫浊而益尊”的观点。北宋僧人祈嵩说儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”这反映出( )

A.佛教主动适应社会现实 B.佛教与儒学大同小异

C.佛学成为社会主流思想 D.儒学统治地位发生动摇

4.以下政权与少数民族对应有误的一项是( )

A.辽——鲜卑 B.西夏——党项

C.金——女真 D.元——蒙古

5.1279年,元朝在全国设置27个观测站,进行天文观测,这些观测站“东起高丽,两极滇池,南至占城,北尽铁勒”。这反映了元朝( )

A.中央加强对边疆的控制 B.民族政策的灵活开明

C.政府重视完善天文历法 D.闭关锁国政策的废除

6.宋代政府打破唐代手工业者、商人等(从事)杂业的人不能与士人为伍的禁令,还规定:“场务(征税机构)不即(及时)检税,若收纳力胜钱过数,各杖一百;留滞三日加一等,罪止徒二年;因而乞取财物,赃重者徒一年。”这反映了宋代( )

A.商品经济高度发达 B.扩大科举选官的范围

C.重视规范商税征管 D.鼓励和保护商业发展

7.宋以来的民间戏曲小说,凡是才子佳人的题材,男主角必定是个读书人,多半是秀才。但才子若要抱得美人归,实现大团圆,必定得进京赶考,考个状元。这一文化现象

A.推动了科举制的变革 B.代表宋代文学的主流

C.反映了社会价值取向 D.深受理学思想的影响

8.明代宣德后,内阁职能日益凸显,“凡中外奏章,许用小票墨书贴各疏面以进”,提出处理意见,“谓之条旨”。还以司礼监代皇帝批阅章奏,“除御笔亲批数本外,皆众太监分批”“既设司礼监掌行,又命内阁大学士共理。”这一体制的形成( )

A.有利于封建皇权的稳固 B.一定程度上削弱了君权

C.缓和了皇权与相权矛盾 D.使中央行政权发生转移

9.下列是明朝嘉靖至清朝道光年间各地集市变化统计表,表中数据表明

A.州县集市的密集度北方超过南方

B.南北经济交流日趋频繁

C.农民与市场的联系不断加强

D.资本主义萌芽发展缓慢

10.19世纪60年代初,洋务思想兴起,它主张“借法自强”。这里的“法”是指

A.传统儒家伦理道德 B.欧美民主制度

C.古代经世致用思想 D.西方先进技术

11.1912-1919年,被称为中国民族工业发展的“短暂的春天”。这一时期民族工业发展的基本状况是( )

A.工业获得独立发展 B.轻工业发展迅速

C.轻重工业发展平衡 D.重工业发展迅速

12.毛泽东在中共七届二中全会的报告中指出:“城乡必须兼顾,但是党和军队的工作重心必须放在城市,必须用极大的努力去学会管理城市和建设城市。”这一主张提出的背景是

A.抗日战争取得完全胜利 B.民主革命基本胜利

C.国民党主力部队基本消灭 D.社会主义改造完成

13.周恩来外长在某次国际会议中表示完全支持朝鲜外相南日提出的关于保证朝鲜和平状态的六项建议,并指出"如果这一个建议都被'联合国'有关国家拒绝,那么这种拒绝协商和解的精神,将为国际社会留下一个极不良的影响。"在这次会议上,中国

A.首次提出和平共处五项原则 B.拉开了第三世界崛起的序幕

C.实现了朝鲜问题的和平解决 D.促成印度支那地区局势缓和

14.从古代中国经济重心的逐步南移到近代中国经济结构的重大变动,再到现代中国改革开放的先行先试,长三角地区日益成为当今中国经济最活跃的地区之一。下列有关中国各历史时期经济现象的描述,与该地区有直接关联的有

①明清时期“四大名镇”的崛起 ②鸦片战争后中国贸易中心的转移

③陈启源创办继昌隆缫丝厂 ④l984年开放沿海港口城市

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

15.根据考古学家的发掘,世界上最早的图书馆亚述的巴尼拔图书馆,里面藏有大量的泥版。它位于今天的

A.印度 B.中国 C.伊拉克 D.埃及

16.腓尼基字母起源于埃及和西亚文明的交汇点。它共有22个字母,在向外传播的过程中不断发展,在东方演化为阿拉马字母,在西方演化为希腊字母。字母文字( )

A.成为世界文字的源头 B.促进不同文明间的交流

C.湮没古代文明的多样性 D.制约欧洲社会的发展

二、非选择题:共 52 分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1894年8月1日,光绪帝发布诏书对日宣战。同日,明治帝亦下诏书对清朝宣战,甲午战争正式开始。

光绪帝宣战谕诏为:“朝鲜为我大清藩属,二百余年,岁修职贡,为中外所共知……倭人无故派兵,突入汉城我朝抚绥藩服,其国内政事向令自理。日本与朝鲜立约,系属与国,更无以重兵欺压强令革政之理……倭人渝盟寻衅,无理已极,势难再以姑容。著李鸿章严饬派出各军,迅速进剿,厚集雄师,陆续进发,以拯韩民于涂炭……”

——《清光绪朝中日交涉史料》16卷

明治帝宣战诏书为:“……朕兹对清国宣战……苟不违反国际公法,即宜各本权能,尽一切之手段,必期万无遗漏……朝鲜乃帝国首先启发使就与列国为伍之独立国,而清国每称朝鲜为属邦,干涉其内政。于其内乱,借口于拯救属邦,而出兵于朝鲜。朕依明治十五年条约,出兵备变,更使朝鲜永免祸乱,得保将来治安,欲以维持东洋全局之平和……”

——宗泽亚《清日战争》

材料二 关于甲午战争,日本学者们一致认为:“以甲午战争为一阶段终点的东亚国际关系史就是以东亚旧秩序和西方近代新秩序间之关系为主线发生并发展的历史。”因为有着这样的认识,即使甲午战争被认为是“出师无名”抑或“不义之战”,日本也会打着“以欧洲文明来更换东亚旧习”的旗号为自己的侵略行为进行洗白。

——冈本隆司《属国与自主之间——近代中朝关系与东亚的命运》

而中国学者认为早在1887年,日本就制定了《征讨清国方略》,目标是“攻占北京,擒获清帝”。1894年7月25日,日军海军在丰岛海面偷袭中国运兵船“高升”号,从而发动了侵朝、侵华的战争。因此,甲午战争是日本蓄谋已久、经过周密准备后发动的,绝不是有的日本学者说的偶然冲动。

——张海鹏《甲午战争与中日关系》

韩国官方出版的《韩国史》认为:“甲午战争是1894年至1895年中国与日本围绕着控制朝鲜展开的战争,战争导致以中国为中心的东亚传统的世界秩序崩溃,代之而起的是新兴的日本成为该地区的霸主,这是一场在东亚的历史上具有划时代意义的战争。”

——孙科志《韩国人怎么看甲午战争?》

(1)根据材料一,分别概括中日两国宣战的理由。

(2)根据材料二,指出中、日、韩三国史学界对于甲午战争的性质各有哪些看法?为什么有很大的不同?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四民,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——摘编自《史记·陈丞相世家》

材料二 唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫画一“敕”字,然后由政事堂盖印“中书门下”之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙古及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一,概括宰相的基本职能。

(2)材料二中“委员制”指的是什么制度?并结合所学加以评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 江南地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……不待贾(买卖)而足……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二 从新石器时期直至汉代,长江流域一直地广人稀,即使拥有优越的自然地理环境和丰富的物产资源,其农业发展仍然极为缓慢。直至经历了几次大规模由北向南的跨流域人口迁移以后,长江流域的农业开发才随之展开。在水利建设、农具改进和劳动力增多的多重促进下,长江流域的农业发展极为迅速,至唐代中期即超越北方,成为中国经济中心。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》

(1)根据材料一,概括江南地区经济发展状况。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝中期后长江流域成为经济中心的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国近代史,既是资本主义列强侵略中国,勾结中国封建统治者把中国变为半殖民地半封建社会的屈辱史;也是中国人民不断反抗外国资本主义侵略和反抗本国的封建统治的抗争史;同时更是中国社会各阶级、各阶层、各政治派别探索国家出路的探索史。这种抗争与探索,对外以反侵略、捍卫民族独立为旗帜;对内以反专制独裁、争取社会进步为核心,抗争与探索互相交织,推动中国社会不断向前发展。

——《中国近代史纲要》

根据材料,结合中国近代史的相关史实,从“抗争或探索”的角度,提炼一个观点,并加以论述。(要求:写出观点,论证合理、充分,层次清晰,史论结合)

1.B

战国时期等级制度仍然存在,并未逐渐消失,故A错误;战国时期,经济、政治、文化领域发生巨变,社会结构发生变化,故“大夫或士大夫”称谓含义发生变化,故B正确;“大夫或士大夫”称谓变化与儒学思想没有直接联系,故C错误;材料无法体现当时官僚政治已经确立,故D错误。故选B。

2.C

解读表格信息“无我”、“空”、“有起”、“因灭”可知,材料中的三首唐诗都含有深厚佛教思想,这说明当时文学受到了佛教影响,C项正确的;材料信息不能说明当时诗歌形成了完整体系,排除A项;单凭材料中的诗句不能以偏概全地认为唐代诗歌的主要内容是佛理,排除B项;唐代理学尚未产生,排除D项。故选C 项。

3.A

刘禹锡认为佛教地位日尊,儒学世衰而浸息。根据材料“佛以大慈救诸苦,广起因业,故劫浊而益尊”以及佛教“大无为”而“治心”可以看出佛教主动适应群众的心理需要,发展迅速,A正确;佛教和儒学是两种不同的理论,排除B;选项儒学才是社会主流思想,排除C;儒学仍然是官方思想,地位最稳定,排除D。

4.A

根据所学知识可知,辽朝是中国历史上由契丹族建立的朝代,A项对应错误,A项符合题意;西夏是由党项建立的,金是由女真建立的,元是由蒙古建立的,BCD项符合史实但不符合题意,排除BCD项。故选A项。

5.C

根据材料并结合所学可知,元朝在全国范围内设置大量观测站进行天文观测,通过对天体运行进行精确的观测和推算,最终在郭守敬的主持下于1280年制定出了当时世界上最先进的历法——《授时历》,因此材料反映了元朝政府重视完善天文历法,C项正确;材料信息不能看出中央加强对边疆的控制,排除A项;材料信息与民族政策无关,且元朝实行民族歧视政策,排除B项;明清时期实行闭关锁国政策,排除D项。故选C项。

6.D

由材料可知,宋代政府打破禁令,以鼓励商业发展;政府重视规范商税征管,对勒索商人的官吏进行惩罚,以保护商业的发展,D项正确;打破禁令和规范营商环境不能体现商品经济发达,其做法可促进商品经济的发达,排除A项;材料未体现科举选官,排除B项;对怠工、勒索等不良行为的官员处罚,体现重视规范商税征管和营商环境,但是打破禁令未能体现,排除C项。故选D项。

7.C

材料“才子若要抱得美人归,实现大团圆,必定得进京赶考,考个状元”体现的是科举制对社会风气的导向作用,C正确;A属于颠倒因果关系,排除;BD与材料无关,排除。故选C。

8.A

材料反映的是内阁执掌“票拟”权和司礼监执掌“批红”权,皇帝用司礼监的“批红”牵制内阁的“票拟”,以达到平衡政局、稳固皇权的目的,A项正确;内阁强化了君主专制,排除B项;丞相在明代已被废除,内阁权力不同于丞相的权力,排除C项;行政权主要由六部掌握,中央行政权未发生转移,排除D项。故选A项。

9.C

表中数据显示州县集市的密集度南方超过了北方,故A错,排除;材料没有涉及南北的经济交流,排除B;材料中从“嘉靖至万历”“顺治至雍正”“乾隆至道光”的数字显示各地州县数与集市数呈正向增长,这说明了人与市场的联系不断加强,其中包括农民与市场的联系,故选C;集市的变化与资本主义萌芽无关,排除D。

10.D

根据所学知识可知,洋务运动是19世纪60年代到90年代晚清洋务派以"自强"、"求富"为口号所进行的一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术以挽救清朝统治的自救运动,因此,这里的“法”是指西方先进技术,D项正确;材料中的“法”是指西方先进技术,ABC项不符合史实,排除ABC项。故选D项。

11.B

据材料可知,1912-1919年,被称为中国民族工业发展的“短暂的春天”。结合所学可知,这一时期民族工业发展的基本状况是轻工业发展迅速(面粉业,纺织业),重工业发展缓慢,结构不合理,B项正确;A项不符合史实,在半殖民地半封建社会的中国,民族工业深受本国封建势力和西方殖民势力的压榨,排除A项;据所学可知,在近代中国民族工业发展不平衡,主要分布在沿海地区,结构不合理,轻重工业发展并不平衡,排除C项;在近代中国民族工业发展不平衡,主要分布在沿海地区,结构不合理,重工业发展缓慢,排除D项。故选B项。

12.C

1949年春天召开中共七届二中全会,此时三大战役已经结束,国民党主力部队基本消灭,故选C;1945年抗日战争已经胜利结束,排除A;1949年4月渡江战役胜利,推翻南京国民政府,民主革命基本胜利,排除B;1956年社会主义改造完成,排除D。

13.D

周恩来外长支持朝鲜外相保证朝鲜和平的建议,应该是1954年中国第一次以五大国身份参加的日内瓦会议,会上讨论了朝鲜半岛和印支半岛的安全问题,故选D项;首次提出和平共处五项原则是在1953年中印谈判期间,排除A项;拉开了第三世界崛起的序幕的是万隆会议,排除B项;会议并未完全解决朝鲜问题,排除C项。

14.D

根据所学知识可知,鸦片战争后中国贸易中心由广州转移到上海,l984年开放上海等十四座沿海港口城市,均与长三角地区有直接关联,②④符合题意,D项正确;明清时期“四大名镇”(汉口、朱仙、佛山和景德等四镇)、陈启源在广东南海创办的继昌隆缫丝厂,均不在长三角地区,①③不符合题意,与之组合的ABC三项错误。

15.C

根据材料中“亚述的巴尼拔图书馆,里面藏有大量的泥版”可知,这是两河流域文明,位于今天的伊拉克一带,选项C正确;印度、中国和埃及与材料中的亚述、泥版不符,排除A、B、D。

16.B

依据材料“腓尼基字母起源于埃及和西亚文明的交汇点。它共有22个字母,在向外传播的过程中不断发展,在东方演化为阿拉马字母,在西方演化为希腊字母”,可知字母文字的外传有利于促进不同地区文明的交流,B项正确;无数据对比,无法得出其是世界文字的源头,排除A项;字母文字反而体现了文明之间的交流,表现一定的多样性,排除C项;字母文字有利于促进欧洲社会的发展,排除D项。故选B项。

17.(1)理由:中国:朝鲜是中国的藩属国,受中国保护;日本强行干涉朝鲜内政,出兵朝鲜,侵犯朝鲜主权。

日本:遵照国际法条约,维护东亚和平;朝鲜是独立自主的国家,清朝出兵是干涉朝鲜的内政。

(2)看法:中方:日本蓄谋已久的非正义的侵略战争。

日方:用近代西方条约和国际法为核心的国际关系体系取代亚洲旧习的战争。

韩方:中日两国为了争夺朝鲜的控制权发动的战争。

原因:研究者受各自立场、利益、认识等方面的影响。

18.(1)辅助皇帝处理政务,统领百官。

(2)三省六部制。三省六部制之下,三省分工合作,有助于集思广益,提高行政效率,减少决策失误。将相权一分为三,强化了皇权。

(3)不同:唐朝的中书省是中央机构之一,掌管国家政令的草拟,元朝设置的中书省是全国最高行政机构。

19.(1)状况:耕作方式落后;商品经济不发达;贫富差距小(或整体较贫困)。

(2)原因:北方战乱频繁,南方相对安定;北民南迁,带来丰富的劳动力和生产技术;南方自然地理环境优越,物产丰富;水利工程的兴修;大运河的开通。

20.

观点:中国近代史就是中国人民不屈不挠的抗争史。

论述:鸦片战争后,随着列强的侵略不断加深,中国从一个独立自主的封建社会一步步的沦为半封建半殖民地社会。中国人民为反抗国内外反动势力,改变屈辱地位,进行了长期不屈不挠的抗争。从虎门销烟、三元里大民抗英,历饮列强侵华战争中爱国军民的抵抗,到太平天国运动、戊戊变法、义和团运动、辛亥革命;从旧民主主义革命到新民主主义革命,中国社会各阶层、各阶级,为救亡图存,进行了不屈不挠的斗争。抗日战争是鸦片战争以来,中国人民第一次取得完全胜利的民族解放战争,它洗刷了民族耻辱,成为中华民族山失败到振兴的转折点。中华人民共和国的成立,结束了中国百年来任人宰割的屈辱历史。

总之,近代中国人民的抗争,抵御了外来侵略,捍卫了民族独立,推动了社会进步。

同课章节目录