第四单元商路、贸易与文化交流单元练习(含解析)2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第四单元商路、贸易与文化交流单元练习(含解析)2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修3 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 16:04:30 | ||

图片预览

文档简介

第四单元商路、贸易与文化交流单元练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.欧洲人向美洲输出工业品,及其用工业品从非洲换来的黑人奴隶,在美洲换成白银,再把这些白银运往亚洲,换取亚洲的香料、生丝、绸缎、棉布、瓷器、茶叶、胡椒,运回欧洲。材料说明( )

A.新航路开辟后州际经济联系大大加强 B.美洲和亚洲已成为西方工业品市场

C.掠夺非洲是西欧资本积累的主要途径 D.亚洲主导了当时世界经济贸易活动

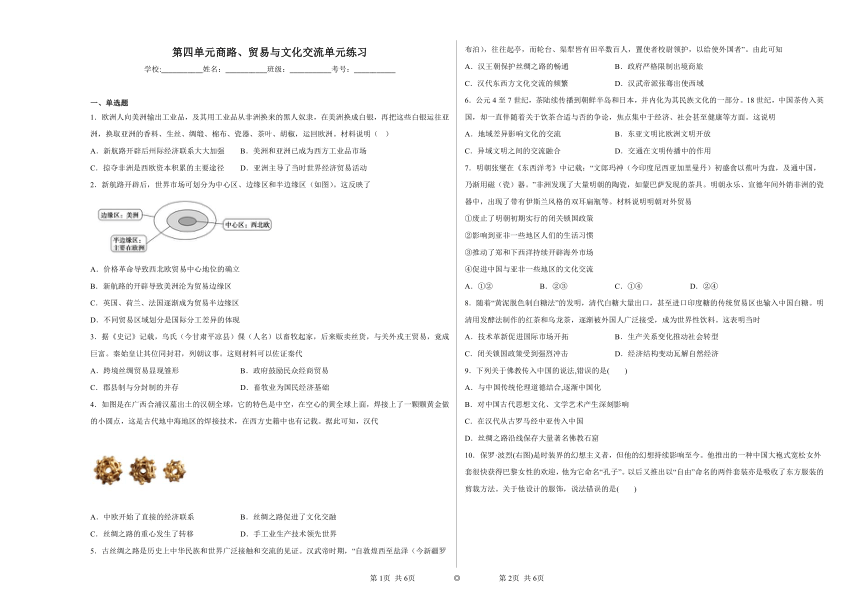

2.新航路开辟后,世界市场可划分为中心区、边缘区和半边缘区(如图)。这反映了

A.价格革命导致西北欧贸易中心地位的确立

B.新航路的开辟导致美洲沦为贸易边缘区

C.英国、荷兰、法国逐渐成为贸易半边缘区

D.不同贸易区域划分是国际分工差异的体现

3.据《史记》记载,乌氏(今甘肃平凉县)倮(人名)以畜牧起家,后来贩卖丝货,与关外戎王贸易,竟成巨富。秦始皇让其位同封君,列朝议事。这则材料可以佐证秦代

A.跨境丝绸贸易显现雏形 B.政府鼓励民众经商贸易

C.郡县制与分封制的并存 D.畜牧业为国民经济基础

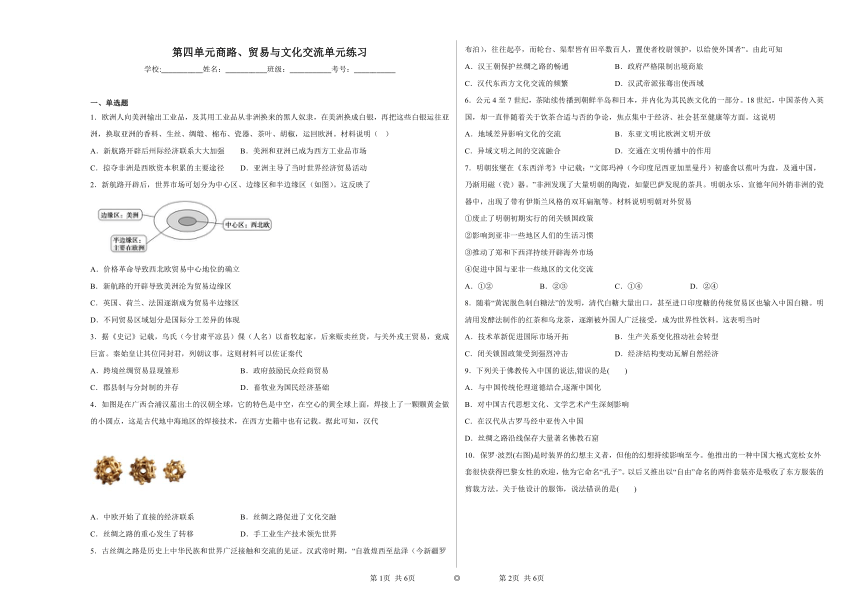

4.如图是在广西合浦汉墓出土的汉朝全球,它的特色是中空,在空心的黄全球上面,焊接上了一颗颗黄金做的小圆点,这是古代地中海地区的焊接技术,在西方史籍中也有记载。据此可知,汉代

A.中欧开始了直接的经济联系 B.丝绸之路促进了文化交融

C.丝绸之路的重心发生了转移 D.手工业生产技术领先世界

5.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”。由此可知

A.汉王朝保护丝绸之路的畅通 B.政府严格限制出境商旅

C.汉代东西方文化交流的频繁 D.汉武帝派张骞出使西域

6.公元4至7世纪,茶陆续传播到朝鲜半岛和日本,并内化为其民族文化的一部分。18世纪,中国茶传入英国,却一直伴随着关于饮茶合适与否的争论,焦点集中于经济、社会甚至健康等方面。这说明

A.地域差异影响文化的交流 B.东亚文明比欧洲文明开放

C.异域文明之间的交流融合 D.交通在文明传播中的作用

7.明朝张燮在《东西洋考》中记载:“文郎玛神(今印度尼西亚加里曼丹)初盛食以蕉叶为盘,及通中国,乃渐用磁(瓷)器。”非洲发现了大量明朝的陶瓷,如蒙巴萨发现的茶具。明朝永乐、宣德年间外销非洲的瓷器中,出现了带有伊斯兰风格的双耳扁瓶等。材料说明明朝对外贸易

①废止了明朝初期实行的闭关锁国政策

②影响到亚非一些地区人们的生活习惯

③推动了郑和下西洋持续开辟海外市场

④促进中国与亚非一些地区的文化交流

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

8.随着“黄泥脱色制白糖法”的发明,清代白糖大量出口,甚至进口印度糖的传统贸易区也输入中国白糖。明清用发酵法制作的红茶和乌龙茶,逐渐被外国人广泛接受,成为世界性饮料。这表明当时

A.技术革新促进国际市场开拓 B.生产关系变化推动社会转型

C.闭关锁国政策受到强烈冲击 D.经济结构变动瓦解自然经济

9.下列关于佛教传入中国的说法,错误的是( )

A.与中国传统伦理道德结合,逐渐中国化

B.对中国古代思想文化、文学艺术产生深刻影响

C.在汉代从古罗马经中亚传入中国

D.丝绸之路沿线保存大量著名佛教石窟

10.保罗·波烈(右图)是时装界的幻想主义者,但他的幻想持续影响至今。他推出的一种中国大袍式宽松女外套很快获得巴黎女性的欢迎,他为它命名“孔子”。以后又推出以“自由”命名的两件套装亦是吸收了东方服装的剪裁方法。关于他设计的服饰,说法错误的是( )

A.受俄国和古典希腊文化的影响

B.受亚洲文化的影响

C.奠定了20世纪西方女装流行的基调

D.使法国时装业进入巅峰时期

11.《中国与印度和近东的接触》中叙述说,汉武帝派遣张骞出使西域和军队开辟丝路,“不但给中国增加了‘东土耳其斯坦’的地方,并且还使中国在商业和文化上,与印度、波斯互相接触。远东从此不再和其余的世界完全隔绝了”。这里强调的是

A.文明互鉴的持久性 B.丝绸之路的开创性

C.商贸往来的频繁性 D.交往范围的广泛性

12.15世纪中期,朝鲜王朝组织本国医官用朝鲜文翻译或注释中国医书,收集了中朝两国医书153种,尤其是收集了在中国已失的医书40余种。他们还模仿中国的医方著作,组织本国的医师编撰医方著作。1445年,朝鲜医官金蒙礼等人仿照中国宋朝的《太平圣惠方》,编算成《医方类聚》365卷。这反映出

A.“西学东渐”的局面已出现 B.明代医学成就已领先于世界

C.中医学引起了东方国家关注 D.中朝交流利于保留医学文化

13.1415年,东非麻林国遣使献麒麟于中国皇帝,轰动京师。这件外交佳话的背景是

A.康熙帝组织雅克萨自卫反击战取得胜利

B.郑和下西洋,发展了中国与非洲的交流

C.戚继光肃清东南沿海倭寇

D.郑成功赶走荷兰殖民者,收复台湾

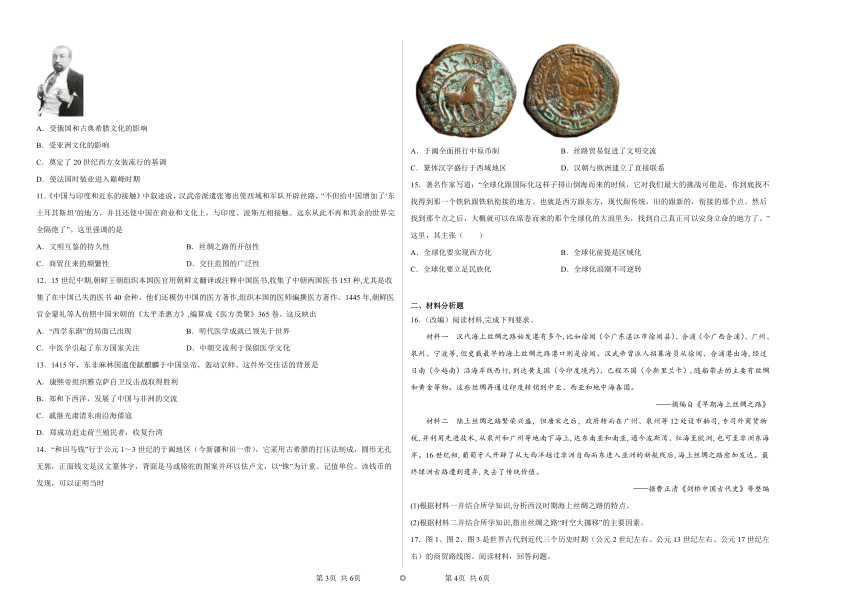

14.“和田马钱”行于公元1~3世纪的于阗地区(今新疆和田一带),它采用古希腊的打压法制成,圆形无孔无郭,正面钱文是汉文篆体字,背面是马或骆驼的图案并环以佉卢文,以“铢”为计重、记值单位。该钱币的发现,可以证明当时

A.于阗全面推行中原币制 B.丝路贸易促进了文明交流

C.篆体汉字盛行于西域地区 D.汉朝与欧洲建立了直接联系

15.著名作家写道:“全球化跟国际化这样子排山倒海而来的时候,它对我们最大的挑战可能是,你到底找不找得到那一个铁轨跟铁轨衔接的地方。也就是西方跟东方,现代跟传统,旧的跟新的,衔接的那个点。然后找到那个点之后,大概就可以在席卷而来的那个全球化的大浪里头,找到自己真正可以安身立命的地方了。”这里,其主张( )

A.全球化要实现西方化 B.全球化前提是区域化

C.全球化要立足民族化 D.全球化浪潮不可逆转

二、材料分析题

16.(改编)阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉代海上丝绸之路始发港有多个,比如徐闻(今广东湛江市徐闻县)、合浦(今广西合浦)、广州、泉州、宁波等,但史载最早的海上丝绸之路港口则是徐闻。汉武帝曾派人招募海员从徐闻、合浦港出海,经过日南(今越南)沿海岸线西行,到达黄支国(今印度境内)、已程不国(今斯里兰卡),随船带去的主要有丝绸和黄金等物。这些丝绸再通过印度转销到中亚、西亚和地中海各国。

——摘编自《早期海上丝绸之路》

材料二 陆上丝绸之路繁荣兴盛,但唐宋之后,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——据费正清《剑桥中国古代史》等整编

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时期海上丝绸之路的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出丝绸之路“时空大挪移”的主要因素。

17.图1、图2、图3是世界古代到近代三个历史时期(公元2世纪左右、公元13世纪左右、公元17世纪左右)的商贸路线图。阅读材料,回答问题。

——以上地图选自百度和维基百科

分别提取图1、图2、图3的商贸路线信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

18.有学者在研究世界经济贸易关系时提出了以下论点,阅读材料,回答问题。

材料早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。随着欧洲人越来越广泛深入地融入和利用既存的经济贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心

——据《白银资本》等

(1)根据材料,13到18世纪,在世界经济贸易中居优势地位的是哪个地区?并结合所学知识,分析16世纪欧洲在世界经济贸易中处境开始改善的主要原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

1820—1948年世界贸易增长率与世界工业生产增长率比较表

时 段 世界贸易年均增长率(%) 世界工业生产年均增长率(%)

1820—18401840—1860 1860—1870 1870—1900 1900—1913 1913—1929 1929—1938 1938—1948 2.814.84 5.53 3.2 3.7 0.7 1.2 0.0 2.93.5 2.9 3.7 4.2 2.7 2.0 4.1

——摘编自姚曾荫《国际贸易概论》

根据表格内容并结合所学知识,指出三项影响世界贸易增长率的主要因素,并选取表格中任一时段用史实进行说明。(注意:必须用同一时段的史实对三因素进行分析说明。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】根据“欧洲人向美洲输出工业品,及其用工业品从非洲换来的黑人奴隶,在美洲换成白银,再把这些白银运往亚洲……”可得出其反映的是新航路开辟后,各大洲之间接经济贸易往来加强,A项正确;材料不能得出是工业品市场,排除B项;掠夺非洲是途径之一,排除C项;材料看不出是亚洲主导,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】不同贸易区域划分是国际分工差异的体现,D项正确;商业革命导致西北欧贸易中心地位的确立,排除A项;殖民扩张导致美洲沦为贸易边缘地区,排除B项;英国、荷兰、法国属于西北欧,是中心区,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料“乌氏(今甘肃平凉县)倮(人名)以畜牧起家,后来贩卖丝货,与关外戎王贸易,竟成巨富”可知,乌氏倮与关外戎王贸易而致富,可以佐证秦代跨境丝绸贸易显现雏形,A项正确;材料未体现政府对经商贸易的态度,排除B项;C项与材料主旨无关,排除C项;材料未体现畜牧业是国民经济基础,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】根据材料并结合所学知识可知,图中文物是汉代贵族的陪葬品,但其却具有古代地中海地区的焊接技术风格,表明早在汉代就已经出现了中外文化交流和融合的局面,这与汉代开通了丝绸之路密切相关,B项正确;仅凭该文物不能证明中欧“开始”了直接的经济联系,排除A项;汉代中国丝绸之路的重心尚在陆路,直到宋代才转为以海路为主,排除C项;仅凭材料中的文物不能得出中国手工业生产领先世界的结论,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据材料可知,汉武帝时期在西域设立设专职官员管辖,保护丝绸之路畅通,故A项正确;材料强调汉王朝保护丝绸之路的畅通,而不是西汉政府严格限制出境商旅,排除B项;材料强调汉武帝时期在西域设立设专职官员管辖,保护丝绸之路畅通,而不是东西方经济、文化交流频繁,排除C项;材料没有体现汉武帝派张骞出使西域,而是强调汉王朝保护丝绸之路的畅通,排除D项。故选A项。

【点睛】

6.A

【详解】根据题干材料“茶陆续传播到朝鲜半岛和日本,并内化为其民族文化的一部分。18世纪,中国茶传入英国,却一直伴随着关于饮茶合适与否的争论,焦点集中于经济、社会甚至健康等方面。”,结合所学知识可知,茶陆续传播到朝鲜半岛和日本,并内化为其民族文化的一部分,中国茶传入英国,却一直伴随着关于饮茶合适与否的争论"中可以看出,朝鲜、日本和英国对中国茶有不同的态度,其主要原因朝鲜日本与中国都属于东亚文明,而英国属于欧洲文明,中国茶传入英国属于异域文明的交流和碰撞,所以A符合题意;题干材料未体现东亚文明比欧洲文明开放,所以B不符合题意;题干材料主要说明地域差异影响文化的交流,“异域文明之间的交流融合”不满足题意要求,所以C不符合题意;题干材料未体现交通在文明传播中的作用,所以D不符合题意。

7.D

【详解】材料“及通中国,乃渐用磁(瓷)器”体现的是明朝时期的对外贸易影响到亚非一些地区人们的生活习惯,②符合题意;材料“明朝永乐、宣德年间外销非洲的瓷器中,出现了带有伊斯兰风格的双耳扁瓶等”体现的是当时的对外贸易促进中国与亚非一些地区的文化交流,④符合题意;明朝并非废除闭关锁国政策,①错误;郑和下西洋以宣扬国威为主,③错误。结合上述分析可知D正确,ABC排除。故选D。

8.A

【详解】根据题干信息“随着‘黄泥脱色制白糖法’的发明,清代白糖大量出口,甚至进口印度糖的传统贸易区也输入中国白糖。明清用发酵法制作的红茶和乌龙茶,逐渐被外国人广泛接受,成为世界性饮料”可知,说明新的生产技术的出现,提高了商品的质量,有利于开拓国际市场,故A选项正确;生产技术的革新不代表生产关系发生变化,且材料并未涉及社会转型相关信息,B选项错误;白糖和茶叶的出口不能说明闭关锁国政策受到强烈冲击,且清朝虽然实行闭关锁国政策,但仍开设广州作为对外通商口岸,C选项错误;题干未涉及经济结构变动相关信息,且我国自然经济开始解体发生于鸦片战争后,D选项错误。

9.C

【详解】在汉代,佛教从印度经中亚传入中国,C不符合史实,符合题意;A、B、D对佛教的描述符合史实,不符很题意,排除。

10.D

【详解】保罗·波烈的服装设计虽然影响深远,但并不代表使法国时装业进入巅峰时期,而且仅依据他一人的成就也无法说明法国时装业进入巅峰时期,D项没有史实依据,符合题意。由所学知识可知,A、B、C三项都是关于保罗·波烈服装设计的正确说法,不符合题意,排除;

11.B

【详解】根据所学知识可知,古代丝绸之路建构了古代东西方世界相互连通的交通网络,成为亚欧大陆之间最为便捷的通道。通道开辟使得人畅其行、物畅其流,东西方使节、商队、僧侣、学者、工匠川流不息、络绎不绝,沿线国家商贸与人文交流的半径由此被大大扩展,贸易市场半径由此被大大拓宽。材料强调了丝绸之路开通的影响是打破“隔绝”,故B项正确;材料强调在商业和文化上,中国与印度、波斯互相接触,并没有涉及时间和频率,故AC项错误;材料涉及了与印度、波斯接触,但没有强调范围的广阔,故D项错误。

12.D

【详解】15世纪中期,朝鲜政府组织医官翻译、注释和模仿中国医书,使40余种在中国已失传的医书得以保存下来,让我们可以通过朝鲜的医书,了解宋朝时期的医方著作,反映出中朝交流利于保留医学文化,D项正确;材料与“西学东渐”无关,A项错误;材料不能说明明代医学成就领先世界,B项错误;中医学引起了“东方国家”关注夸大了事实,C项错误。

13.B

【详解】根据材料中“1415年”“东非麻林国”并结合所学知识可知,这一时期郑和下西洋抵达东非肯尼亚地区,促进了非洲国家和明朝的往来,B正确;康熙帝是清朝人物,清朝建立时间是在1661年—1722年,排除A;戚继光生活于1528年11月12日-1588年1月5日,排除C;1662年郑成功收复台湾,排除D。

14.B

【详解】于阗地区地处丝绸之路要道,成为东西方文明汇聚之所。和田马钱,从其铸造、形貌、币值等信息可以得出,它是中西文明交流的产物,故B正确;这不足以说明于阗全面推行中原币制和篆体汉字盛行于西域地区,故AC错误;材料信息也不足以说明汉朝与欧洲建立了直接联系,故D错误。

15.C

【详解】其认为在全球化浪潮中,只有找到西方跟东方,现代跟传统,旧的跟新的,衔接的那个点才能够在全球化浪潮中站稳脚跟,这意味着其主张全球化过程中不能抹杀民族性,反而应当立足民族化,C正确;题干主旨是全球化中要强调民族性而非西方化,排除A;B与题无关,排除;D脱离材料主旨,排除。

16.(1)特点:官府主管和组织人员前往;始发港位于东南沿海地区;航程已远达南亚,物品远销欧洲;伴随着经济、文化交流。

(2)因素:陆上丝绸之路受气候、地形限制;中原政权与少数民族政权、阿拉伯国家长期对峙;经济重心南移;技术的进步(造船和指南针);统治者的对外开放政策;新航路开辟(或地理大发现)的影响等等。

【详解】(1)特点:依据材料“汉武帝曾派人招募海员从徐闻、合浦港出海”可以得出官府主管和组织人员前往;依据“徐闻(今广东湛江市徐闻县)、合浦(今广西合浦)、广州、泉州、宁波等”可以得出始发港位于东南沿海地区;“从徐闻、合浦港出海,经过日南(今越南)沿海岸线西行,到达黄支国(今印度境内)、已程不国(今斯里兰卡)”可以得出航程已远达南亚;依据“这些丝绸再通过印度转销到中亚、西亚和地中海各国”可以得出物品远销欧洲;结合所学可以得出伴随着经济、文化交流。

(2)因素:依据材料“唐宋之后,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸”并结合所学可知,陆上丝绸之路受气候、地形限制;中原政权与少数民族政权、阿拉伯国家长期对峙;经济重心南移;技术的进步(造船和指南针);统治者的对外开放政策;依据“16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达”可以得出新航路开辟(或地理大发现)的影响。

17.图1:图中商贸路线以海路为主,从明州、广州等南方沿海城市出发,有向东、向西两个方向(向东到达日本和朝鲜,向西到达东南亚、阿拉伯、非洲与欧洲)。这与宋代对外贸易陆路受阻,海上丝绸之路活跃及经济重心南移的状况相吻合。据此判定图1为公元13世纪左右。

图2:图中有陆路与海路两条商贸线路。陆路从长安出发,向中亚、西亚延伸;海路从徐闻县出发,向印度南部延伸。这与汉代陆上和海上丝绸之路的概况相符合。据此判定图2为公元2世纪左右。

图3:商贸线路范围主要涉及西欧、亚洲和美洲(具有全球性),欧、亚与美洲有了直接联系,出发点是西欧(大西洋沿岸)。这与16、17世纪新航路开辟后,以西欧为中心的世界市场逐步形成的状况相吻合。据此判定图3为17世纪左右。

【详解】图1:根据图1中信息和线路可以看出,商贸路线以海路为主,从明州、广州等南方沿海城市出发,有向东、向西两个方向(向东到达日本和朝鲜,向西到达东南亚、阿拉伯、非洲与欧洲)。结合所学知识可知,图1的线路与宋代对外贸易陆路受阻,海上丝绸之路活跃及经济重心南移的状况相吻合。据此判定图1为公元13世纪左右。

图2:根据图2中的商路类型可以看出,图中有陆路与海路两条商贸线路。图中陆路从长安出发,向中亚、西亚延伸;海路从徐闻县出发,向印度南部延伸。这与汉代陆上和海上丝绸之路的概况相符合。据此判定图2为公元2世纪左右。

图3:根据图3中商贸线路范围涉及的范围以及出发点可以得出如下信息,图3主要涉及西欧、亚洲和美洲(具有全球性),欧、亚与美洲有了直接联系,出发点是西欧(大西洋沿岸)。这与16、17世纪新航路开辟后,以西欧为中心的世界市场逐步形成的状况相吻合。据此判定图3为17世纪左右。

18.(1)地区:亚洲。

原因:开辟新航路,殖民扩张,得到大量的贵金属,并在国家贸易中获得丰厚利润。

【详解】地区:根据材料“欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比”可以知道,地区是亚洲;原因:根据材料“16世纪”,结合所学可以知道,原因是开辟新航路;殖民扩张。

19.(注:其他因素的概括符合题意,选用史实说明准确,即可给分。)

示例一:1860—1870年世界贸易增长迅速。

因素:科技的进步(世界工业生产状况);新交通工具的出现;国际贸易政策;世界市场。

说明:工业革命在大多数资本主义国家的完成,世界工业生产迅猛发展;新交通工具的出现使世界

各地的联系更为便捷;主要资本主义国家推行自由主义经济政策;资产阶级大力开拓市场,抢占殖民地,

世界市场初步形成。

示例二:1929—1938年世界贸易出现负增长。

因素:世界工业生产状况;国际贸易政策和世界市场;国际局势。

说明:经济大危机,使得世界工业生产大幅下降;为应对危机,主要资本主义国家实行贸易保护政

策,世界市场体系遭到破坏;法西斯上台,国际局势紧张动荡,世界贸易受到严重影响。

示例三:1913—1929年世界贸易增长率迅速下降。

因素:政治因素;经济发展水平;国际贸易政策。

说明:一战前协约国与同盟国之间的扩军备战,导致地区动乱和世界局势的紧张;一战使交战双方

深受战争的破坏,经济遭到沉重打击,欧洲的工业生产水平大倒退;由于战争给交战双方带来长期的心灵

创伤,各国之间特别是交战国之间的贸易壁垒难以立刻消除,严重影响世界贸易。

【详解】试题分析:本题考查学生读图和对课本所学知识的迁移能力。第一小问因素,依据表格中“世界贸易年均增长率”“世界工业生产年均增长率”信息,从工业生产状况、科学技术发展情况、国际贸易政策、国际局势等方面回答即可;第二小问说明,结合所学知识,运用同一时段的史实对三因素进行分析说明即可。

考点:资本主义世界市场的形成与发展 工业革命 影响世界贸易增长率的主要因素

【名师点睛】两次工业革命对于整个资本主义社会甚至整个世界产生的影响是非常深远的,最明显的一点就是在经济领域,尤其是海外贸易上,促进了资本主义世界市场的形成。这说到底是为了找寻商品市场和原料产地,这是资本主义自我发展的必然要求。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.欧洲人向美洲输出工业品,及其用工业品从非洲换来的黑人奴隶,在美洲换成白银,再把这些白银运往亚洲,换取亚洲的香料、生丝、绸缎、棉布、瓷器、茶叶、胡椒,运回欧洲。材料说明( )

A.新航路开辟后州际经济联系大大加强 B.美洲和亚洲已成为西方工业品市场

C.掠夺非洲是西欧资本积累的主要途径 D.亚洲主导了当时世界经济贸易活动

2.新航路开辟后,世界市场可划分为中心区、边缘区和半边缘区(如图)。这反映了

A.价格革命导致西北欧贸易中心地位的确立

B.新航路的开辟导致美洲沦为贸易边缘区

C.英国、荷兰、法国逐渐成为贸易半边缘区

D.不同贸易区域划分是国际分工差异的体现

3.据《史记》记载,乌氏(今甘肃平凉县)倮(人名)以畜牧起家,后来贩卖丝货,与关外戎王贸易,竟成巨富。秦始皇让其位同封君,列朝议事。这则材料可以佐证秦代

A.跨境丝绸贸易显现雏形 B.政府鼓励民众经商贸易

C.郡县制与分封制的并存 D.畜牧业为国民经济基础

4.如图是在广西合浦汉墓出土的汉朝全球,它的特色是中空,在空心的黄全球上面,焊接上了一颗颗黄金做的小圆点,这是古代地中海地区的焊接技术,在西方史籍中也有记载。据此可知,汉代

A.中欧开始了直接的经济联系 B.丝绸之路促进了文化交融

C.丝绸之路的重心发生了转移 D.手工业生产技术领先世界

5.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”。由此可知

A.汉王朝保护丝绸之路的畅通 B.政府严格限制出境商旅

C.汉代东西方文化交流的频繁 D.汉武帝派张骞出使西域

6.公元4至7世纪,茶陆续传播到朝鲜半岛和日本,并内化为其民族文化的一部分。18世纪,中国茶传入英国,却一直伴随着关于饮茶合适与否的争论,焦点集中于经济、社会甚至健康等方面。这说明

A.地域差异影响文化的交流 B.东亚文明比欧洲文明开放

C.异域文明之间的交流融合 D.交通在文明传播中的作用

7.明朝张燮在《东西洋考》中记载:“文郎玛神(今印度尼西亚加里曼丹)初盛食以蕉叶为盘,及通中国,乃渐用磁(瓷)器。”非洲发现了大量明朝的陶瓷,如蒙巴萨发现的茶具。明朝永乐、宣德年间外销非洲的瓷器中,出现了带有伊斯兰风格的双耳扁瓶等。材料说明明朝对外贸易

①废止了明朝初期实行的闭关锁国政策

②影响到亚非一些地区人们的生活习惯

③推动了郑和下西洋持续开辟海外市场

④促进中国与亚非一些地区的文化交流

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

8.随着“黄泥脱色制白糖法”的发明,清代白糖大量出口,甚至进口印度糖的传统贸易区也输入中国白糖。明清用发酵法制作的红茶和乌龙茶,逐渐被外国人广泛接受,成为世界性饮料。这表明当时

A.技术革新促进国际市场开拓 B.生产关系变化推动社会转型

C.闭关锁国政策受到强烈冲击 D.经济结构变动瓦解自然经济

9.下列关于佛教传入中国的说法,错误的是( )

A.与中国传统伦理道德结合,逐渐中国化

B.对中国古代思想文化、文学艺术产生深刻影响

C.在汉代从古罗马经中亚传入中国

D.丝绸之路沿线保存大量著名佛教石窟

10.保罗·波烈(右图)是时装界的幻想主义者,但他的幻想持续影响至今。他推出的一种中国大袍式宽松女外套很快获得巴黎女性的欢迎,他为它命名“孔子”。以后又推出以“自由”命名的两件套装亦是吸收了东方服装的剪裁方法。关于他设计的服饰,说法错误的是( )

A.受俄国和古典希腊文化的影响

B.受亚洲文化的影响

C.奠定了20世纪西方女装流行的基调

D.使法国时装业进入巅峰时期

11.《中国与印度和近东的接触》中叙述说,汉武帝派遣张骞出使西域和军队开辟丝路,“不但给中国增加了‘东土耳其斯坦’的地方,并且还使中国在商业和文化上,与印度、波斯互相接触。远东从此不再和其余的世界完全隔绝了”。这里强调的是

A.文明互鉴的持久性 B.丝绸之路的开创性

C.商贸往来的频繁性 D.交往范围的广泛性

12.15世纪中期,朝鲜王朝组织本国医官用朝鲜文翻译或注释中国医书,收集了中朝两国医书153种,尤其是收集了在中国已失的医书40余种。他们还模仿中国的医方著作,组织本国的医师编撰医方著作。1445年,朝鲜医官金蒙礼等人仿照中国宋朝的《太平圣惠方》,编算成《医方类聚》365卷。这反映出

A.“西学东渐”的局面已出现 B.明代医学成就已领先于世界

C.中医学引起了东方国家关注 D.中朝交流利于保留医学文化

13.1415年,东非麻林国遣使献麒麟于中国皇帝,轰动京师。这件外交佳话的背景是

A.康熙帝组织雅克萨自卫反击战取得胜利

B.郑和下西洋,发展了中国与非洲的交流

C.戚继光肃清东南沿海倭寇

D.郑成功赶走荷兰殖民者,收复台湾

14.“和田马钱”行于公元1~3世纪的于阗地区(今新疆和田一带),它采用古希腊的打压法制成,圆形无孔无郭,正面钱文是汉文篆体字,背面是马或骆驼的图案并环以佉卢文,以“铢”为计重、记值单位。该钱币的发现,可以证明当时

A.于阗全面推行中原币制 B.丝路贸易促进了文明交流

C.篆体汉字盛行于西域地区 D.汉朝与欧洲建立了直接联系

15.著名作家写道:“全球化跟国际化这样子排山倒海而来的时候,它对我们最大的挑战可能是,你到底找不找得到那一个铁轨跟铁轨衔接的地方。也就是西方跟东方,现代跟传统,旧的跟新的,衔接的那个点。然后找到那个点之后,大概就可以在席卷而来的那个全球化的大浪里头,找到自己真正可以安身立命的地方了。”这里,其主张( )

A.全球化要实现西方化 B.全球化前提是区域化

C.全球化要立足民族化 D.全球化浪潮不可逆转

二、材料分析题

16.(改编)阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉代海上丝绸之路始发港有多个,比如徐闻(今广东湛江市徐闻县)、合浦(今广西合浦)、广州、泉州、宁波等,但史载最早的海上丝绸之路港口则是徐闻。汉武帝曾派人招募海员从徐闻、合浦港出海,经过日南(今越南)沿海岸线西行,到达黄支国(今印度境内)、已程不国(今斯里兰卡),随船带去的主要有丝绸和黄金等物。这些丝绸再通过印度转销到中亚、西亚和地中海各国。

——摘编自《早期海上丝绸之路》

材料二 陆上丝绸之路繁荣兴盛,但唐宋之后,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——据费正清《剑桥中国古代史》等整编

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时期海上丝绸之路的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出丝绸之路“时空大挪移”的主要因素。

17.图1、图2、图3是世界古代到近代三个历史时期(公元2世纪左右、公元13世纪左右、公元17世纪左右)的商贸路线图。阅读材料,回答问题。

——以上地图选自百度和维基百科

分别提取图1、图2、图3的商贸路线信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

18.有学者在研究世界经济贸易关系时提出了以下论点,阅读材料,回答问题。

材料早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。随着欧洲人越来越广泛深入地融入和利用既存的经济贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心

——据《白银资本》等

(1)根据材料,13到18世纪,在世界经济贸易中居优势地位的是哪个地区?并结合所学知识,分析16世纪欧洲在世界经济贸易中处境开始改善的主要原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

1820—1948年世界贸易增长率与世界工业生产增长率比较表

时 段 世界贸易年均增长率(%) 世界工业生产年均增长率(%)

1820—18401840—1860 1860—1870 1870—1900 1900—1913 1913—1929 1929—1938 1938—1948 2.814.84 5.53 3.2 3.7 0.7 1.2 0.0 2.93.5 2.9 3.7 4.2 2.7 2.0 4.1

——摘编自姚曾荫《国际贸易概论》

根据表格内容并结合所学知识,指出三项影响世界贸易增长率的主要因素,并选取表格中任一时段用史实进行说明。(注意:必须用同一时段的史实对三因素进行分析说明。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】根据“欧洲人向美洲输出工业品,及其用工业品从非洲换来的黑人奴隶,在美洲换成白银,再把这些白银运往亚洲……”可得出其反映的是新航路开辟后,各大洲之间接经济贸易往来加强,A项正确;材料不能得出是工业品市场,排除B项;掠夺非洲是途径之一,排除C项;材料看不出是亚洲主导,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】不同贸易区域划分是国际分工差异的体现,D项正确;商业革命导致西北欧贸易中心地位的确立,排除A项;殖民扩张导致美洲沦为贸易边缘地区,排除B项;英国、荷兰、法国属于西北欧,是中心区,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料“乌氏(今甘肃平凉县)倮(人名)以畜牧起家,后来贩卖丝货,与关外戎王贸易,竟成巨富”可知,乌氏倮与关外戎王贸易而致富,可以佐证秦代跨境丝绸贸易显现雏形,A项正确;材料未体现政府对经商贸易的态度,排除B项;C项与材料主旨无关,排除C项;材料未体现畜牧业是国民经济基础,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】根据材料并结合所学知识可知,图中文物是汉代贵族的陪葬品,但其却具有古代地中海地区的焊接技术风格,表明早在汉代就已经出现了中外文化交流和融合的局面,这与汉代开通了丝绸之路密切相关,B项正确;仅凭该文物不能证明中欧“开始”了直接的经济联系,排除A项;汉代中国丝绸之路的重心尚在陆路,直到宋代才转为以海路为主,排除C项;仅凭材料中的文物不能得出中国手工业生产领先世界的结论,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据材料可知,汉武帝时期在西域设立设专职官员管辖,保护丝绸之路畅通,故A项正确;材料强调汉王朝保护丝绸之路的畅通,而不是西汉政府严格限制出境商旅,排除B项;材料强调汉武帝时期在西域设立设专职官员管辖,保护丝绸之路畅通,而不是东西方经济、文化交流频繁,排除C项;材料没有体现汉武帝派张骞出使西域,而是强调汉王朝保护丝绸之路的畅通,排除D项。故选A项。

【点睛】

6.A

【详解】根据题干材料“茶陆续传播到朝鲜半岛和日本,并内化为其民族文化的一部分。18世纪,中国茶传入英国,却一直伴随着关于饮茶合适与否的争论,焦点集中于经济、社会甚至健康等方面。”,结合所学知识可知,茶陆续传播到朝鲜半岛和日本,并内化为其民族文化的一部分,中国茶传入英国,却一直伴随着关于饮茶合适与否的争论"中可以看出,朝鲜、日本和英国对中国茶有不同的态度,其主要原因朝鲜日本与中国都属于东亚文明,而英国属于欧洲文明,中国茶传入英国属于异域文明的交流和碰撞,所以A符合题意;题干材料未体现东亚文明比欧洲文明开放,所以B不符合题意;题干材料主要说明地域差异影响文化的交流,“异域文明之间的交流融合”不满足题意要求,所以C不符合题意;题干材料未体现交通在文明传播中的作用,所以D不符合题意。

7.D

【详解】材料“及通中国,乃渐用磁(瓷)器”体现的是明朝时期的对外贸易影响到亚非一些地区人们的生活习惯,②符合题意;材料“明朝永乐、宣德年间外销非洲的瓷器中,出现了带有伊斯兰风格的双耳扁瓶等”体现的是当时的对外贸易促进中国与亚非一些地区的文化交流,④符合题意;明朝并非废除闭关锁国政策,①错误;郑和下西洋以宣扬国威为主,③错误。结合上述分析可知D正确,ABC排除。故选D。

8.A

【详解】根据题干信息“随着‘黄泥脱色制白糖法’的发明,清代白糖大量出口,甚至进口印度糖的传统贸易区也输入中国白糖。明清用发酵法制作的红茶和乌龙茶,逐渐被外国人广泛接受,成为世界性饮料”可知,说明新的生产技术的出现,提高了商品的质量,有利于开拓国际市场,故A选项正确;生产技术的革新不代表生产关系发生变化,且材料并未涉及社会转型相关信息,B选项错误;白糖和茶叶的出口不能说明闭关锁国政策受到强烈冲击,且清朝虽然实行闭关锁国政策,但仍开设广州作为对外通商口岸,C选项错误;题干未涉及经济结构变动相关信息,且我国自然经济开始解体发生于鸦片战争后,D选项错误。

9.C

【详解】在汉代,佛教从印度经中亚传入中国,C不符合史实,符合题意;A、B、D对佛教的描述符合史实,不符很题意,排除。

10.D

【详解】保罗·波烈的服装设计虽然影响深远,但并不代表使法国时装业进入巅峰时期,而且仅依据他一人的成就也无法说明法国时装业进入巅峰时期,D项没有史实依据,符合题意。由所学知识可知,A、B、C三项都是关于保罗·波烈服装设计的正确说法,不符合题意,排除;

11.B

【详解】根据所学知识可知,古代丝绸之路建构了古代东西方世界相互连通的交通网络,成为亚欧大陆之间最为便捷的通道。通道开辟使得人畅其行、物畅其流,东西方使节、商队、僧侣、学者、工匠川流不息、络绎不绝,沿线国家商贸与人文交流的半径由此被大大扩展,贸易市场半径由此被大大拓宽。材料强调了丝绸之路开通的影响是打破“隔绝”,故B项正确;材料强调在商业和文化上,中国与印度、波斯互相接触,并没有涉及时间和频率,故AC项错误;材料涉及了与印度、波斯接触,但没有强调范围的广阔,故D项错误。

12.D

【详解】15世纪中期,朝鲜政府组织医官翻译、注释和模仿中国医书,使40余种在中国已失传的医书得以保存下来,让我们可以通过朝鲜的医书,了解宋朝时期的医方著作,反映出中朝交流利于保留医学文化,D项正确;材料与“西学东渐”无关,A项错误;材料不能说明明代医学成就领先世界,B项错误;中医学引起了“东方国家”关注夸大了事实,C项错误。

13.B

【详解】根据材料中“1415年”“东非麻林国”并结合所学知识可知,这一时期郑和下西洋抵达东非肯尼亚地区,促进了非洲国家和明朝的往来,B正确;康熙帝是清朝人物,清朝建立时间是在1661年—1722年,排除A;戚继光生活于1528年11月12日-1588年1月5日,排除C;1662年郑成功收复台湾,排除D。

14.B

【详解】于阗地区地处丝绸之路要道,成为东西方文明汇聚之所。和田马钱,从其铸造、形貌、币值等信息可以得出,它是中西文明交流的产物,故B正确;这不足以说明于阗全面推行中原币制和篆体汉字盛行于西域地区,故AC错误;材料信息也不足以说明汉朝与欧洲建立了直接联系,故D错误。

15.C

【详解】其认为在全球化浪潮中,只有找到西方跟东方,现代跟传统,旧的跟新的,衔接的那个点才能够在全球化浪潮中站稳脚跟,这意味着其主张全球化过程中不能抹杀民族性,反而应当立足民族化,C正确;题干主旨是全球化中要强调民族性而非西方化,排除A;B与题无关,排除;D脱离材料主旨,排除。

16.(1)特点:官府主管和组织人员前往;始发港位于东南沿海地区;航程已远达南亚,物品远销欧洲;伴随着经济、文化交流。

(2)因素:陆上丝绸之路受气候、地形限制;中原政权与少数民族政权、阿拉伯国家长期对峙;经济重心南移;技术的进步(造船和指南针);统治者的对外开放政策;新航路开辟(或地理大发现)的影响等等。

【详解】(1)特点:依据材料“汉武帝曾派人招募海员从徐闻、合浦港出海”可以得出官府主管和组织人员前往;依据“徐闻(今广东湛江市徐闻县)、合浦(今广西合浦)、广州、泉州、宁波等”可以得出始发港位于东南沿海地区;“从徐闻、合浦港出海,经过日南(今越南)沿海岸线西行,到达黄支国(今印度境内)、已程不国(今斯里兰卡)”可以得出航程已远达南亚;依据“这些丝绸再通过印度转销到中亚、西亚和地中海各国”可以得出物品远销欧洲;结合所学可以得出伴随着经济、文化交流。

(2)因素:依据材料“唐宋之后,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸”并结合所学可知,陆上丝绸之路受气候、地形限制;中原政权与少数民族政权、阿拉伯国家长期对峙;经济重心南移;技术的进步(造船和指南针);统治者的对外开放政策;依据“16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达”可以得出新航路开辟(或地理大发现)的影响。

17.图1:图中商贸路线以海路为主,从明州、广州等南方沿海城市出发,有向东、向西两个方向(向东到达日本和朝鲜,向西到达东南亚、阿拉伯、非洲与欧洲)。这与宋代对外贸易陆路受阻,海上丝绸之路活跃及经济重心南移的状况相吻合。据此判定图1为公元13世纪左右。

图2:图中有陆路与海路两条商贸线路。陆路从长安出发,向中亚、西亚延伸;海路从徐闻县出发,向印度南部延伸。这与汉代陆上和海上丝绸之路的概况相符合。据此判定图2为公元2世纪左右。

图3:商贸线路范围主要涉及西欧、亚洲和美洲(具有全球性),欧、亚与美洲有了直接联系,出发点是西欧(大西洋沿岸)。这与16、17世纪新航路开辟后,以西欧为中心的世界市场逐步形成的状况相吻合。据此判定图3为17世纪左右。

【详解】图1:根据图1中信息和线路可以看出,商贸路线以海路为主,从明州、广州等南方沿海城市出发,有向东、向西两个方向(向东到达日本和朝鲜,向西到达东南亚、阿拉伯、非洲与欧洲)。结合所学知识可知,图1的线路与宋代对外贸易陆路受阻,海上丝绸之路活跃及经济重心南移的状况相吻合。据此判定图1为公元13世纪左右。

图2:根据图2中的商路类型可以看出,图中有陆路与海路两条商贸线路。图中陆路从长安出发,向中亚、西亚延伸;海路从徐闻县出发,向印度南部延伸。这与汉代陆上和海上丝绸之路的概况相符合。据此判定图2为公元2世纪左右。

图3:根据图3中商贸线路范围涉及的范围以及出发点可以得出如下信息,图3主要涉及西欧、亚洲和美洲(具有全球性),欧、亚与美洲有了直接联系,出发点是西欧(大西洋沿岸)。这与16、17世纪新航路开辟后,以西欧为中心的世界市场逐步形成的状况相吻合。据此判定图3为17世纪左右。

18.(1)地区:亚洲。

原因:开辟新航路,殖民扩张,得到大量的贵金属,并在国家贸易中获得丰厚利润。

【详解】地区:根据材料“欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比”可以知道,地区是亚洲;原因:根据材料“16世纪”,结合所学可以知道,原因是开辟新航路;殖民扩张。

19.(注:其他因素的概括符合题意,选用史实说明准确,即可给分。)

示例一:1860—1870年世界贸易增长迅速。

因素:科技的进步(世界工业生产状况);新交通工具的出现;国际贸易政策;世界市场。

说明:工业革命在大多数资本主义国家的完成,世界工业生产迅猛发展;新交通工具的出现使世界

各地的联系更为便捷;主要资本主义国家推行自由主义经济政策;资产阶级大力开拓市场,抢占殖民地,

世界市场初步形成。

示例二:1929—1938年世界贸易出现负增长。

因素:世界工业生产状况;国际贸易政策和世界市场;国际局势。

说明:经济大危机,使得世界工业生产大幅下降;为应对危机,主要资本主义国家实行贸易保护政

策,世界市场体系遭到破坏;法西斯上台,国际局势紧张动荡,世界贸易受到严重影响。

示例三:1913—1929年世界贸易增长率迅速下降。

因素:政治因素;经济发展水平;国际贸易政策。

说明:一战前协约国与同盟国之间的扩军备战,导致地区动乱和世界局势的紧张;一战使交战双方

深受战争的破坏,经济遭到沉重打击,欧洲的工业生产水平大倒退;由于战争给交战双方带来长期的心灵

创伤,各国之间特别是交战国之间的贸易壁垒难以立刻消除,严重影响世界贸易。

【详解】试题分析:本题考查学生读图和对课本所学知识的迁移能力。第一小问因素,依据表格中“世界贸易年均增长率”“世界工业生产年均增长率”信息,从工业生产状况、科学技术发展情况、国际贸易政策、国际局势等方面回答即可;第二小问说明,结合所学知识,运用同一时段的史实对三因素进行分析说明即可。

考点:资本主义世界市场的形成与发展 工业革命 影响世界贸易增长率的主要因素

【名师点睛】两次工业革命对于整个资本主义社会甚至整个世界产生的影响是非常深远的,最明显的一点就是在经济领域,尤其是海外贸易上,促进了资本主义世界市场的形成。这说到底是为了找寻商品市场和原料产地,这是资本主义自我发展的必然要求。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享