统编版 2023高老一轮复习 中国古代史历史概念解析 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 2023高老一轮复习 中国古代史历史概念解析 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 118.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 22:11:05 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

中国古代史历史概念解析

王位世袭制

建立:夏朝(启)

传位原则:父子相传、兄终弟及

意义:从天下为公走向天下为家,从多家的争夺到一家的稳定,历史的进步,是生产力、私有制发展的结果。

分封制

又称“封建制”,即封邦建国,以藩(蕃)屏周。是西周时期实行的一种具有地方分权特点的管理制度。

对象:同姓亲族(主体)、功臣、古代帝王后代

内容:王畿以外的土地和人民

作用:

①形成“周王——诸侯——卿大夫”的贵族统治阶层内部的等级;

②加强了周王的统治,周王确立了天下共主的地位,国家政权逐渐由松散走向严密;

③扩大疆域,促进边远地区经济的发展;

④推动了中原地区与其他封地的思想文化的交流;

⑤促进了民族交融,初步形成华夏国家意识

封建

①中国传统文献中,指的是“封邦建国”,即分封制;

②马克思主义史学家笔下的“封建”指的是一种社会形态,即封建社会;

③日常生活中,“封建”往往成为保守、拘于传统的代名词;

分封制下的诸侯国分布

封国分布:主要集中在黄河中下游地区,同姓封国居于富庶之地或战略要地;同姓封国、异姓封国交叉分布,起相互牵制的作用

统治策略:以亲制疏,将血缘内聚力转化为政治向心力

注意:分封制的历史遗存(皇族分封、姓氏起源、地名简称等);

分封制的特点(分封对象多元化; 层层分封,等级森严;权利与义务统一,地方有较大独立性);分封制的瓦解等

“华夏认同”观念的形成与发展

1.中华文明源头的原始文化星罗棋布、多元交融,逐渐形成统一的华夏文明。

2.古代文献中记载的三皇五帝的传说,与考古学上的龙山文化在空间、时间上高度吻合,两者相互印证。炎黄部落联盟打败蚩尤部落,逐渐统一黄河流域,呈现出了“多元一体、中原核心”的历史发展趋势。

3.奴隶社会的夏、商、西周是我国早期国家的代表,国家政治制度经历了从商代神权统治到西周血缘政治的演变。

4.春秋时期,中原各国自称为“华夏”,与周边民族交往密切,这些民族也产生了华夏认同观念。进入战国之后,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

5.在夏商周文化的基础上,经过春秋战国时期的社会变革,为秦汉统一多民族封建国家的确立奠定了基础。秦汉初步形成了大一统的中华文明。

6.以后历朝历代的各族统治者无不以构建大一统的中华文明为其政治、文化、民族目标,华夏认同观进一步巩固和发展。

宗法制

核心:嫡长子继承制

特点:把血缘纽带和政治关系结合起来

家国同构/家国一体

是指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲——宗法关系来统领,存在着严格的家长制。“家国同构”是宗法社会的显著特征。

在家庭、家族内,父系家长地位至尊,权力至大;在国家中,君王地位至尊,权力至大。

礼乐制

1.含义:对统治阶级日常的政治、社会活动(如祭神、结婚、丧葬等)制定一些规则和仪式,并配有特定的音乐

2.实质:维护等级制度、防止僭越行为的工具

“战争礼”与贵族精神

春秋时期的军队都是以贵族为主体,战士人数不多,几百辆战车而已,每次战争所用的时间一般不超过一天。因此,那个时候的战争更像是一次大规模的绅士间的决斗。贵族在战争中比的是勇气和实力,偷袭、欺诈、乘人之危都是不道德的。正如徐杰令所说:“春秋战争里最大的特点,在于讲究承诺,遵守信义,不以阴谋狡诈取胜。”宋襄公所说的“不重伤”(不让人二次受伤,就是不攻击伤员),“不禽二毛”(不俘虏老年人),“不鼓不成列”(对方没有排好队列时,本方不能进攻),和《淮南子》所说的“古之伐国,不杀黄口,不获二毛”,正是那个时代普遍的战争规则。

中国早期政治制度的特点

1.神权与王权相结合,具有神秘色彩

2.国家权力与家族关系结合,形成“家国同构”

3.最高执政集团尚未实现权力的高度集中

4.夏商周政治制度具有相对的延续性和稳定性

商周时期的原始民主遗存

商周政体中,君主的权力不是绝对的,其中的原始民主遗存,对君主的权力有制约作用。国家遇到重大问题时,君主要征求自由民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来干预朝政。这些原始民主遗存,在春秋各国政治中仍然有一定影响。

——摘编自选择性必修1《国家制度与社会治理》

注意:

西周时期,王或诸侯所居都城及其近郊称为国,郊以外称为野。居住在国中的是国人,其余则是野人。

国人中的丁壮日常有义务参加国家组织的田猎、力役;遇有战争,则参加军队,或出征,或戍守;野人属于庶人,战争时期只在军中从事配合性的杂务。

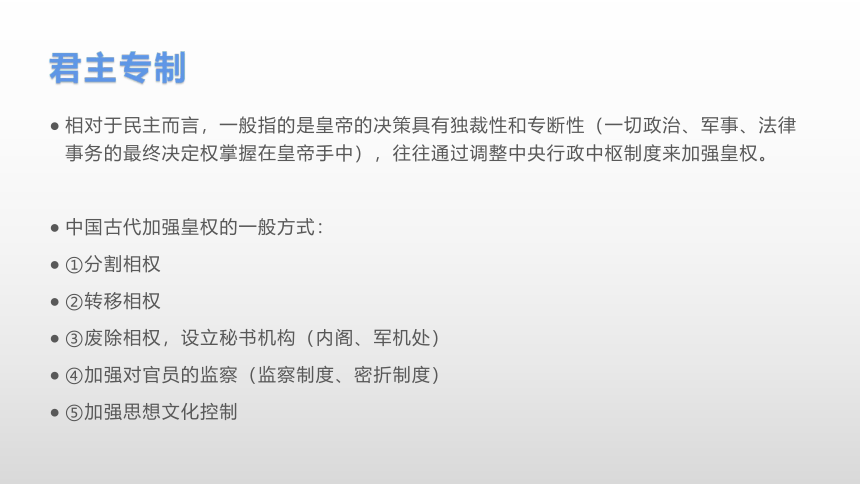

君主专制

相对于民主而言,一般指的是皇帝的决策具有独裁性和专断性(一切政治、军事、法律事务的最终决定权掌握在皇帝手中),往往通过调整中央行政中枢制度来加强皇权。

中国古代加强皇权的一般方式:

①分割相权

②转移相权

③废除相权,设立秘书机构(内阁、军机处)

④加强对官员的监察(监察制度、密折制度)

⑤加强思想文化控制

中央集权制度

相对于地方分权而言,特点是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性,严格服从中央政府的命令。中国古代往往通过调整地方行政机构来加强中央对地方的控制。

中国古代加强皇权的一般方式:

①纵向收权(对地方进行分级管理,层层控制;将地方权力收归中央);

②横向分权(分割地方权力,相互制约);

③加强对地方官的监察(对地方主要长官规定任期并且须籍贯回避);

④采用犬牙交错的地方行政区划原则

注意:中央集权制度的优越性,两个主干知识——汉武帝时期和北宋强化中央集权的措施;中央集权的演变——汉初王国问题、安史之乱、东南互保、湘淮系集团的崛起均意味着中央集权有所衰落。

山川形便与犬牙交错

山川形便

自古以来,地理划分都以天然的山脉、河流为界,习惯成自然中国的行政区划分中的重要界线:黄河、长江、淮河、太行山、秦岭、五岭。

犬牙交错

元朝首次大规模突破传统,形成互相牵制的效果,辅以「以北制南」原则,减少「山高皇帝远」的问题。南方行省的省会均设于靠近北方的交通枢纽。

专制主义中央集权制度的发展演变

专制主义(皇权VS相权) 中央集权(中央VS地方)

秦 皇帝制、三公九卿制 郡县制

汉 西汉初:三公九卿;西汉武帝:内外朝东汉光武帝:尚书台 西汉初:郡国并行制;西汉武帝:推恩令、酎金夺爵、设刺史

隋唐 三省六部制 (隋)郡县制;(唐中后期)节度使

宋 二府三司制 削实权、制钱谷、收精兵

元 一省制(中书省) 行省制

明 废丞相,设内阁 废行省,设三司

清 (康熙)南书房;(雍正)军机处 (边疆)设理藩院、改土归流

贵族政治与官僚政治

贵族政治:建立在分封制和宗法制以及世卿世禄制基础上的,以血缘、宗法制度为基础的政治体系。

官僚政治:建立在官吏的选拔和任命基础上,按照职能和职位分工、分层管理原则建立的中央集权、地方服从中央的政治体系。

士族

自魏晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面的特权,形成的特殊社会阶层。

又称门第、门阀、衣冠、世族、势族、世家、巨室等。

科举制

形成:隋炀帝设进士科

发展:唐太宗增加科目,以进士、明经为主;武则天首创武举、殿试(隋唐时期,世家大族依然具有强大的政治影响力)

进一步完善:宋朝实行锁院制、糊名制、誊录制(考试程序更加严密,更加公开公正)

衰亡:明清八股取士,1905年废除科举

小农经济

——以家庭为单位(个体经营),农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。春秋战国时期形成,鸦片战争后开始瓦解。

自然经济——本质属性:物质生产的自给自足,主要是满足基本生活需要和交纳赋税,不是为市场的需要而生产(相对商品经济而言)

小农经济——本质属性:家庭经营,农业、手工业相结合(男耕女织),生产规模小(相对于大规模的生产而言)

自耕农经济--本质属性:农民在自己的土地上生产经营(相对租佃形式而言)

精耕细作

指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动,采取先进的技术、进行细致的耕作以提高单位面积产量

主要体现在改进生产工具、提高耕作技术、注重农时安排、加强田间管理、提高土地利用率、重视水利灌溉等。

精耕细作的原因:人地矛盾、小农经济、重农等。

精耕细作的影响:促进农业发展和人口增长,体现劳动人民的智慧等

地主经营土地的主要方式

①租佃式经营

地主与佃农通过租佃契约形成剥削与被剥削关系(战国时期产生,宋代日益普遍化,明清时期进一步发展)

②田庄式经营

形成于西汉末年,至东汉时期逐渐成为封建社会的重要经济形式

特点

①田庄主多为豪族、勋臣、贵戚,田庄成员多为聚族而居

②农民集体劳动,承担军事义务,充当田庄的私人武装

③与田庄主形成强烈人身依附关系

④田庄内部自给自足

宋代的土地政策“田制不立”“不抑兼并”

为适应社会经济的变化,宋朝政府适当放松了对社会的控制。土地买卖、典当基本不受政府干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。

——部编版高中教材《中外历史纲要(上)》

宋代土地政策的变化,推动了租佃制日益普遍化,在租佃制下,农民对地主的人身依附关系减弱,社会流动加强。

资本主义萌芽

在封建社会晚期(明清)出现新的生产关系,通常是指“资本主义萌芽”关于中国是否有出现“资本主义萌芽”,大抵有两种观点:

部分学者认为,明中后期在江南地区出现“机户出资,织工出力”,这种生产方式近似于西方资本主义生产关系的早期形态,称之为“资本主义萌芽”,并由此衍生出由于制度、经济、思想等方面的落后导致“资本主义萌芽长期发展缓慢”。

另一部分学者认为,资本主义不仅仅是雇佣关系、手工工场的同义词,而是意味着一种价值体系,包括系统的政治、经济、文化等各方面基因细胞的有机结合体。

古代城市的特点

城市的功能:唐以前主要是政治中心或军事重镇,其后经济功能逐渐增强

城市的布局:随着专制主义中央集权的加强,城市设计出现中轴线,体现皇权至上

城市的数量和规模:规模巨大的商贸城市增多,人口密集;中小工商业市镇不断兴起

城市的分布:城市的分布与经济重心南移呈现相应变化

商品经济的发展,推动了商业城市的兴起,也丰富了市民生活,对社会观念造成一定的冲击。

经济重心南移

——从黄河流域转移到长江中下游

过程

魏晋:南方得到初步开发

中唐:南方逐渐超过北方

南宋:经济重心南移完成

经济重心南移的表现:人口南多北少、南方成为重要产粮区、国家财政依赖南方(元朝重新开通运河和发展海运就是为了运输江南的粮食和财赋、明清政治中心和经济重心相对分离)

经济重心南移的影响:一般从经济文化角度切入(文化重心南移、人才分布、南方教育文化事业的发展、民族融合)

重农抑商

又称“重本抑末”,是中国历代王朝最基本的经济政策,主张重视农业、以农为本,限制工商业的发展,政府对私人的工商业活动严加控制。

重农抑商是主流(不曾废止、瓦解),重农先秦以来一以贯之,但抑商在不同时期程度有所差异(唐宋时期有所松动)

抑商≠不重视发展商业,而是抑私商、重官商

古代中国政府重农抑商的主要做法

重农:

奖励耕织,劝课农桑

引进良种(占城稻、玉米、番薯)

兴修水利

推广先进耕作方法,颁布农书

皇帝亲身示范(先农坛亲耕)

以庸代役保证农时

将开垦土地和人口增加作为考核官员标准

抑商:

贬低商人社会地位,限制商人子弟参加科考

限制商人商业经营范围(盐铁酒官府专卖)

强调农本商末

强化户籍管理

海禁、闭关锁国

海禁和闭关锁国

明代海禁:侧重于禁止民间私人出海贸易

官方主持下的“朝贡贸易”并未停止;

海禁从明初延续到隆庆年间(1567),倭患肃清后重新开放海禁,准许民间与各国进行贸易

清代闭关锁国:侧重于限制外商来华贸易

康熙年间,曾开放海禁,允许对外贸易

乾隆年间至鸦片战争爆发前,只留下粤海关允许西方人贸易(一口通商),由政府特许的“十三行”统一经营管理

百家争鸣

面对春秋战国的乱世,诸子百家针对当时社会现实问题提出自己的主张,力图建立新的社会秩序。实质是社会大变革在意识形态上的反映。

争鸣的主题:救世——为君主提供治理国家的方法

争鸣的内容:主要是学术和社会问题,如人性、人与自然、怎样治国

争鸣的特点:互相批驳又彼此吸收,如荀子主张礼法并用

理学

宋明理学亦称为“道学”“性理之学”“义理之学”,是以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学

三教合一:隋朝儒学家提出以儒学为主,调和和吸收道教和道教的理论,又称“三教合归儒” (儒道佛的融合在魏晋已出现)

理学的主要流派:程朱理学、陆王心学(“心学”是理学的一个流派,“心学”也是“理学”)

理学具有思辨化、系统化、世俗化、生活化的特点,促进儒学成熟

理学对增强个人的社会责任感、历史使命感和塑造中华民族性格起了积极作用,但用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人的自然欲求

经世致用——批判理学空谈误国

经世致用:反对学术研究脱离现实,强调要做有利于国计民生的实事。

经世致用把学术研究和社会现实问题相结合,往往以解释古代典籍为手段,发表自己的见解,并用于改革社会现实,开辟了重实际、重实证的新学风。

西学东渐

第一阶段:帝国时代。即从明代至清代前期,至多可以叫做“西学东来”,主要是以利玛窦为代表的传教士来华传教,并带来了西方科技(天文学、地图学、数学等)。当时西学对于中学并未构成任何实质性的威胁。

第二阶段:转型时代。即晚清(或“近代”)以来,以各种媒介带来西方的新知识。西学逐渐对中学构成了根本性的挑战。

文人画

也称为士大夫画,产生于魏晋时期,宋代以后逐步成为画坛主流。描绘内容多为花鸟鱼虫、山水竹木(借物抒情、托物言志),画风写意,讲究神似、意境和气韵,注重个人主观性情的抒发,融诗书画印等多种形式于一体。

注意区分文人画和风俗画

宋代文人画兴起的时代背景:重文轻武、士人群体、理学兴起(注重内省)

风俗画:写实画,多为描绘市井生活和民间风情,体现了文艺发展的平民化、世俗化趋势,代表作《清明上河图》,兴起背景主要是商品经济、市民阶层、文化繁荣等

谢谢观赏

中国古代史历史概念解析

王位世袭制

建立:夏朝(启)

传位原则:父子相传、兄终弟及

意义:从天下为公走向天下为家,从多家的争夺到一家的稳定,历史的进步,是生产力、私有制发展的结果。

分封制

又称“封建制”,即封邦建国,以藩(蕃)屏周。是西周时期实行的一种具有地方分权特点的管理制度。

对象:同姓亲族(主体)、功臣、古代帝王后代

内容:王畿以外的土地和人民

作用:

①形成“周王——诸侯——卿大夫”的贵族统治阶层内部的等级;

②加强了周王的统治,周王确立了天下共主的地位,国家政权逐渐由松散走向严密;

③扩大疆域,促进边远地区经济的发展;

④推动了中原地区与其他封地的思想文化的交流;

⑤促进了民族交融,初步形成华夏国家意识

封建

①中国传统文献中,指的是“封邦建国”,即分封制;

②马克思主义史学家笔下的“封建”指的是一种社会形态,即封建社会;

③日常生活中,“封建”往往成为保守、拘于传统的代名词;

分封制下的诸侯国分布

封国分布:主要集中在黄河中下游地区,同姓封国居于富庶之地或战略要地;同姓封国、异姓封国交叉分布,起相互牵制的作用

统治策略:以亲制疏,将血缘内聚力转化为政治向心力

注意:分封制的历史遗存(皇族分封、姓氏起源、地名简称等);

分封制的特点(分封对象多元化; 层层分封,等级森严;权利与义务统一,地方有较大独立性);分封制的瓦解等

“华夏认同”观念的形成与发展

1.中华文明源头的原始文化星罗棋布、多元交融,逐渐形成统一的华夏文明。

2.古代文献中记载的三皇五帝的传说,与考古学上的龙山文化在空间、时间上高度吻合,两者相互印证。炎黄部落联盟打败蚩尤部落,逐渐统一黄河流域,呈现出了“多元一体、中原核心”的历史发展趋势。

3.奴隶社会的夏、商、西周是我国早期国家的代表,国家政治制度经历了从商代神权统治到西周血缘政治的演变。

4.春秋时期,中原各国自称为“华夏”,与周边民族交往密切,这些民族也产生了华夏认同观念。进入战国之后,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

5.在夏商周文化的基础上,经过春秋战国时期的社会变革,为秦汉统一多民族封建国家的确立奠定了基础。秦汉初步形成了大一统的中华文明。

6.以后历朝历代的各族统治者无不以构建大一统的中华文明为其政治、文化、民族目标,华夏认同观进一步巩固和发展。

宗法制

核心:嫡长子继承制

特点:把血缘纽带和政治关系结合起来

家国同构/家国一体

是指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲——宗法关系来统领,存在着严格的家长制。“家国同构”是宗法社会的显著特征。

在家庭、家族内,父系家长地位至尊,权力至大;在国家中,君王地位至尊,权力至大。

礼乐制

1.含义:对统治阶级日常的政治、社会活动(如祭神、结婚、丧葬等)制定一些规则和仪式,并配有特定的音乐

2.实质:维护等级制度、防止僭越行为的工具

“战争礼”与贵族精神

春秋时期的军队都是以贵族为主体,战士人数不多,几百辆战车而已,每次战争所用的时间一般不超过一天。因此,那个时候的战争更像是一次大规模的绅士间的决斗。贵族在战争中比的是勇气和实力,偷袭、欺诈、乘人之危都是不道德的。正如徐杰令所说:“春秋战争里最大的特点,在于讲究承诺,遵守信义,不以阴谋狡诈取胜。”宋襄公所说的“不重伤”(不让人二次受伤,就是不攻击伤员),“不禽二毛”(不俘虏老年人),“不鼓不成列”(对方没有排好队列时,本方不能进攻),和《淮南子》所说的“古之伐国,不杀黄口,不获二毛”,正是那个时代普遍的战争规则。

中国早期政治制度的特点

1.神权与王权相结合,具有神秘色彩

2.国家权力与家族关系结合,形成“家国同构”

3.最高执政集团尚未实现权力的高度集中

4.夏商周政治制度具有相对的延续性和稳定性

商周时期的原始民主遗存

商周政体中,君主的权力不是绝对的,其中的原始民主遗存,对君主的权力有制约作用。国家遇到重大问题时,君主要征求自由民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来干预朝政。这些原始民主遗存,在春秋各国政治中仍然有一定影响。

——摘编自选择性必修1《国家制度与社会治理》

注意:

西周时期,王或诸侯所居都城及其近郊称为国,郊以外称为野。居住在国中的是国人,其余则是野人。

国人中的丁壮日常有义务参加国家组织的田猎、力役;遇有战争,则参加军队,或出征,或戍守;野人属于庶人,战争时期只在军中从事配合性的杂务。

君主专制

相对于民主而言,一般指的是皇帝的决策具有独裁性和专断性(一切政治、军事、法律事务的最终决定权掌握在皇帝手中),往往通过调整中央行政中枢制度来加强皇权。

中国古代加强皇权的一般方式:

①分割相权

②转移相权

③废除相权,设立秘书机构(内阁、军机处)

④加强对官员的监察(监察制度、密折制度)

⑤加强思想文化控制

中央集权制度

相对于地方分权而言,特点是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性,严格服从中央政府的命令。中国古代往往通过调整地方行政机构来加强中央对地方的控制。

中国古代加强皇权的一般方式:

①纵向收权(对地方进行分级管理,层层控制;将地方权力收归中央);

②横向分权(分割地方权力,相互制约);

③加强对地方官的监察(对地方主要长官规定任期并且须籍贯回避);

④采用犬牙交错的地方行政区划原则

注意:中央集权制度的优越性,两个主干知识——汉武帝时期和北宋强化中央集权的措施;中央集权的演变——汉初王国问题、安史之乱、东南互保、湘淮系集团的崛起均意味着中央集权有所衰落。

山川形便与犬牙交错

山川形便

自古以来,地理划分都以天然的山脉、河流为界,习惯成自然中国的行政区划分中的重要界线:黄河、长江、淮河、太行山、秦岭、五岭。

犬牙交错

元朝首次大规模突破传统,形成互相牵制的效果,辅以「以北制南」原则,减少「山高皇帝远」的问题。南方行省的省会均设于靠近北方的交通枢纽。

专制主义中央集权制度的发展演变

专制主义(皇权VS相权) 中央集权(中央VS地方)

秦 皇帝制、三公九卿制 郡县制

汉 西汉初:三公九卿;西汉武帝:内外朝东汉光武帝:尚书台 西汉初:郡国并行制;西汉武帝:推恩令、酎金夺爵、设刺史

隋唐 三省六部制 (隋)郡县制;(唐中后期)节度使

宋 二府三司制 削实权、制钱谷、收精兵

元 一省制(中书省) 行省制

明 废丞相,设内阁 废行省,设三司

清 (康熙)南书房;(雍正)军机处 (边疆)设理藩院、改土归流

贵族政治与官僚政治

贵族政治:建立在分封制和宗法制以及世卿世禄制基础上的,以血缘、宗法制度为基础的政治体系。

官僚政治:建立在官吏的选拔和任命基础上,按照职能和职位分工、分层管理原则建立的中央集权、地方服从中央的政治体系。

士族

自魏晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面的特权,形成的特殊社会阶层。

又称门第、门阀、衣冠、世族、势族、世家、巨室等。

科举制

形成:隋炀帝设进士科

发展:唐太宗增加科目,以进士、明经为主;武则天首创武举、殿试(隋唐时期,世家大族依然具有强大的政治影响力)

进一步完善:宋朝实行锁院制、糊名制、誊录制(考试程序更加严密,更加公开公正)

衰亡:明清八股取士,1905年废除科举

小农经济

——以家庭为单位(个体经营),农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。春秋战国时期形成,鸦片战争后开始瓦解。

自然经济——本质属性:物质生产的自给自足,主要是满足基本生活需要和交纳赋税,不是为市场的需要而生产(相对商品经济而言)

小农经济——本质属性:家庭经营,农业、手工业相结合(男耕女织),生产规模小(相对于大规模的生产而言)

自耕农经济--本质属性:农民在自己的土地上生产经营(相对租佃形式而言)

精耕细作

指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动,采取先进的技术、进行细致的耕作以提高单位面积产量

主要体现在改进生产工具、提高耕作技术、注重农时安排、加强田间管理、提高土地利用率、重视水利灌溉等。

精耕细作的原因:人地矛盾、小农经济、重农等。

精耕细作的影响:促进农业发展和人口增长,体现劳动人民的智慧等

地主经营土地的主要方式

①租佃式经营

地主与佃农通过租佃契约形成剥削与被剥削关系(战国时期产生,宋代日益普遍化,明清时期进一步发展)

②田庄式经营

形成于西汉末年,至东汉时期逐渐成为封建社会的重要经济形式

特点

①田庄主多为豪族、勋臣、贵戚,田庄成员多为聚族而居

②农民集体劳动,承担军事义务,充当田庄的私人武装

③与田庄主形成强烈人身依附关系

④田庄内部自给自足

宋代的土地政策“田制不立”“不抑兼并”

为适应社会经济的变化,宋朝政府适当放松了对社会的控制。土地买卖、典当基本不受政府干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。

——部编版高中教材《中外历史纲要(上)》

宋代土地政策的变化,推动了租佃制日益普遍化,在租佃制下,农民对地主的人身依附关系减弱,社会流动加强。

资本主义萌芽

在封建社会晚期(明清)出现新的生产关系,通常是指“资本主义萌芽”关于中国是否有出现“资本主义萌芽”,大抵有两种观点:

部分学者认为,明中后期在江南地区出现“机户出资,织工出力”,这种生产方式近似于西方资本主义生产关系的早期形态,称之为“资本主义萌芽”,并由此衍生出由于制度、经济、思想等方面的落后导致“资本主义萌芽长期发展缓慢”。

另一部分学者认为,资本主义不仅仅是雇佣关系、手工工场的同义词,而是意味着一种价值体系,包括系统的政治、经济、文化等各方面基因细胞的有机结合体。

古代城市的特点

城市的功能:唐以前主要是政治中心或军事重镇,其后经济功能逐渐增强

城市的布局:随着专制主义中央集权的加强,城市设计出现中轴线,体现皇权至上

城市的数量和规模:规模巨大的商贸城市增多,人口密集;中小工商业市镇不断兴起

城市的分布:城市的分布与经济重心南移呈现相应变化

商品经济的发展,推动了商业城市的兴起,也丰富了市民生活,对社会观念造成一定的冲击。

经济重心南移

——从黄河流域转移到长江中下游

过程

魏晋:南方得到初步开发

中唐:南方逐渐超过北方

南宋:经济重心南移完成

经济重心南移的表现:人口南多北少、南方成为重要产粮区、国家财政依赖南方(元朝重新开通运河和发展海运就是为了运输江南的粮食和财赋、明清政治中心和经济重心相对分离)

经济重心南移的影响:一般从经济文化角度切入(文化重心南移、人才分布、南方教育文化事业的发展、民族融合)

重农抑商

又称“重本抑末”,是中国历代王朝最基本的经济政策,主张重视农业、以农为本,限制工商业的发展,政府对私人的工商业活动严加控制。

重农抑商是主流(不曾废止、瓦解),重农先秦以来一以贯之,但抑商在不同时期程度有所差异(唐宋时期有所松动)

抑商≠不重视发展商业,而是抑私商、重官商

古代中国政府重农抑商的主要做法

重农:

奖励耕织,劝课农桑

引进良种(占城稻、玉米、番薯)

兴修水利

推广先进耕作方法,颁布农书

皇帝亲身示范(先农坛亲耕)

以庸代役保证农时

将开垦土地和人口增加作为考核官员标准

抑商:

贬低商人社会地位,限制商人子弟参加科考

限制商人商业经营范围(盐铁酒官府专卖)

强调农本商末

强化户籍管理

海禁、闭关锁国

海禁和闭关锁国

明代海禁:侧重于禁止民间私人出海贸易

官方主持下的“朝贡贸易”并未停止;

海禁从明初延续到隆庆年间(1567),倭患肃清后重新开放海禁,准许民间与各国进行贸易

清代闭关锁国:侧重于限制外商来华贸易

康熙年间,曾开放海禁,允许对外贸易

乾隆年间至鸦片战争爆发前,只留下粤海关允许西方人贸易(一口通商),由政府特许的“十三行”统一经营管理

百家争鸣

面对春秋战国的乱世,诸子百家针对当时社会现实问题提出自己的主张,力图建立新的社会秩序。实质是社会大变革在意识形态上的反映。

争鸣的主题:救世——为君主提供治理国家的方法

争鸣的内容:主要是学术和社会问题,如人性、人与自然、怎样治国

争鸣的特点:互相批驳又彼此吸收,如荀子主张礼法并用

理学

宋明理学亦称为“道学”“性理之学”“义理之学”,是以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学

三教合一:隋朝儒学家提出以儒学为主,调和和吸收道教和道教的理论,又称“三教合归儒” (儒道佛的融合在魏晋已出现)

理学的主要流派:程朱理学、陆王心学(“心学”是理学的一个流派,“心学”也是“理学”)

理学具有思辨化、系统化、世俗化、生活化的特点,促进儒学成熟

理学对增强个人的社会责任感、历史使命感和塑造中华民族性格起了积极作用,但用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人的自然欲求

经世致用——批判理学空谈误国

经世致用:反对学术研究脱离现实,强调要做有利于国计民生的实事。

经世致用把学术研究和社会现实问题相结合,往往以解释古代典籍为手段,发表自己的见解,并用于改革社会现实,开辟了重实际、重实证的新学风。

西学东渐

第一阶段:帝国时代。即从明代至清代前期,至多可以叫做“西学东来”,主要是以利玛窦为代表的传教士来华传教,并带来了西方科技(天文学、地图学、数学等)。当时西学对于中学并未构成任何实质性的威胁。

第二阶段:转型时代。即晚清(或“近代”)以来,以各种媒介带来西方的新知识。西学逐渐对中学构成了根本性的挑战。

文人画

也称为士大夫画,产生于魏晋时期,宋代以后逐步成为画坛主流。描绘内容多为花鸟鱼虫、山水竹木(借物抒情、托物言志),画风写意,讲究神似、意境和气韵,注重个人主观性情的抒发,融诗书画印等多种形式于一体。

注意区分文人画和风俗画

宋代文人画兴起的时代背景:重文轻武、士人群体、理学兴起(注重内省)

风俗画:写实画,多为描绘市井生活和民间风情,体现了文艺发展的平民化、世俗化趋势,代表作《清明上河图》,兴起背景主要是商品经济、市民阶层、文化繁荣等

谢谢观赏

同课章节目录