第15课 明朝的对外关系 课件 (19页PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系 课件 (19页PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第15课 盛衰有凭:明朝的对外关系

中国古代史·七下

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

米善军

南海

文莱

印度洋

东南亚

东海

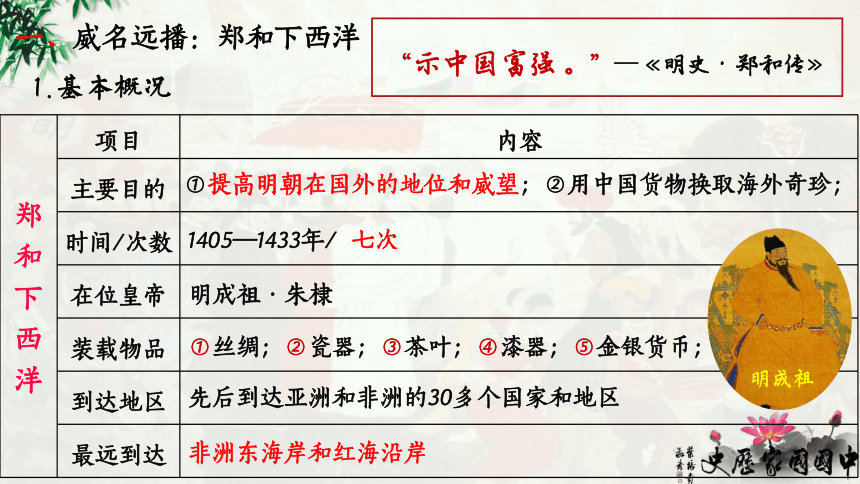

一、威名远播:郑和下西洋

郑 和

三宝太监

1.基本概况

郑和下西洋 项目 内容

主要目的

时间/次数

在位皇帝

装载物品

到达地区

最远到达

①提高明朝在国外的地位和威望;②用中国货物换取海外奇珍;

1405—1433年/

七次

明成祖·朱棣

①丝绸;②瓷器;③茶叶;④漆器;⑤金银货币;

先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区

非洲东海岸和红海沿岸

“示中国富强。”—《明史·郑和传》

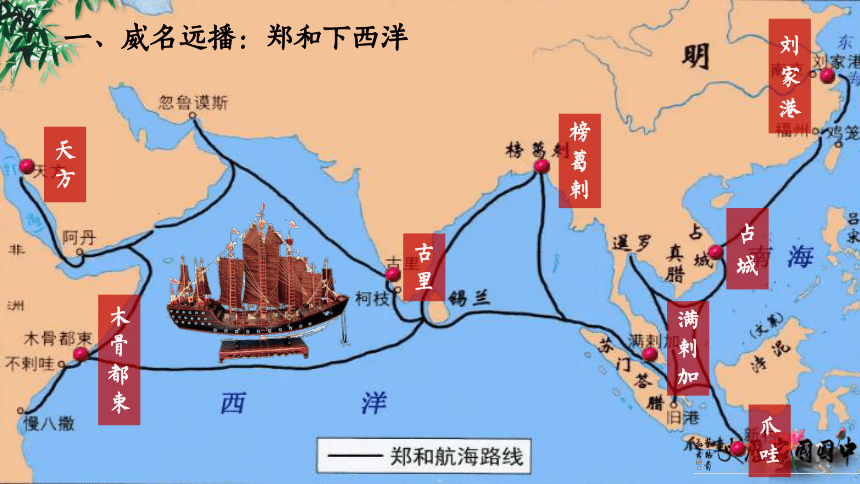

一、威名远播:郑和下西洋

明成祖

刘家港

占城

满剌加

榜葛剌

古里

天方

木骨都束

一、威名远播:郑和下西洋

爪哇

15-16世纪中西方主要航海活动比较表 人物 郑和 哥伦布 达·伽马 麦哲伦

时间 1405-1433年 1492-1504年 1497-1498年 1519-1522年

次数 7次 4次 2次 1次

船队 规模 62艘,最大船1500吨左右 3艘,最大船 120吨左右 4艘,最大船 110吨左右 5艘,最大船

130吨左右

对比中外航海活动,思考郑和下西洋有何特点?

①时间早/长

②次数多

③规模大

④范围广

空前壮举

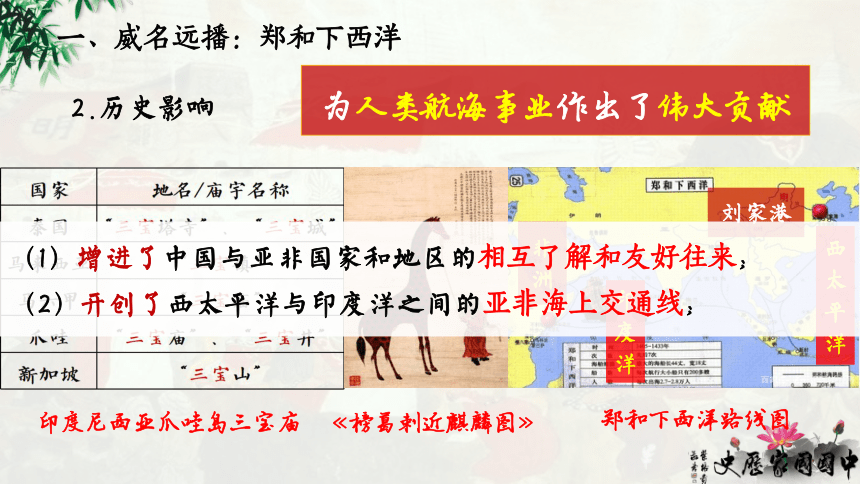

一、威名远播:郑和下西洋

2.历史影响

印度尼西亚爪哇岛三宝庙

《榜葛剌近麒麟图》

郑和下西洋路线图

为人类航海事业作出了伟大贡献

刘家港

非

洲

西太平洋

印度洋

(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;

(2)开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;

一、威名远播:郑和下西洋

分

组

讨

论

勤

学

善

思

材料1:明朝商品经济也相当活跃。……许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商。

—《中国历史·七下》

思考:郑和下西洋取得成功的原因有哪些呢?

材料2:明郑和的船队采用了当时世界上最先进的航海技术,能够准确测定航区,航线和船位,有效地季风、海流航行。

—《中国历史·七下》

材料3:郑和的船队为保证航行时的协调一致,采用多种通信手段……整支船队的进退、集合、升帆、抛泊等行动,都是在统一号令下进行的。

—《中国历史·七下》

材料4:郑和的船队有严整的编队,分工明确…其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。

—《中国历史·七下》

①经济发达,国力雄厚;

②航海技术和造船技术先进

③组织严密,团结协作

④优秀人才储备充足

⑤政府的鼓励与支持

⑥指南针的广泛应用

根本

原因

二、平定海波:戚继光抗倭

1.背景

(1)倭寇的出现

①时间:

元末明初

②国家:

日本(古称倭国)

③组成:

武士和奸商

④性质:

海盗武装集团

⑤活动:

到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫

日

本

东南沿海

倭国

倭寇

倭患

二、平定海波:戚继光抗倭

1.背景

(2)倭患的形成

①时间:

②原因:

③罪行:

武装抢劫日益猖獗,杀居民,劫财货,无恶不作。

④影响:

沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

明朝中期

日

本

东南沿海

A.外因:日本国内社会动荡加剧;

B.内因:明朝国力减弱,海防松懈;

思考:东南沿海地区为何成为倭寇侵扰的对象呢?

原因:①经济上:经济发达,商贸兴盛;

②地理上:靠近日本; ③军事上:海防松懈;

倭患

2.戚继光抗倭

二、平定海波:戚继光抗倭

(1)军队

“戚家军”

(2)阵法

“鸳鸯阵”

(3)战绩

①1561年,台州九战九捷,平定浙东地区的倭患; ②消灭福建、广东倭寇,基本解除东南沿海倭患;

台州

福建

广东

(4)性质

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争

戚继光像

分

组

讨

论

勤

学

善

思

思考:戚继光抗倭战争取得胜利的原因有哪些呢?

材料1:万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。…号令明兮赏罚信,赴水火兮敢迟留?上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。

—《戚少保年谱耆编·凯歌》

材料2:戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇……

—《中国历史·七下》

《倭寇图卷》民众遭受倭患而逃难的情境

戚继光的军事著作

①戚家军军纪严明,作战勇敢;

②明军同仇敌忾,团结对敌;

③抗倭是正义的反侵略战争;

④戚继光的卓越军事才能;

二、平定海波:戚继光抗倭

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

民族

英雄

戚继光像

明代《抗倭图卷》(局部)画面描绘了明水军与倭寇交战的情境

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

1.背景

2.过程

澳门半岛

氹仔岛

路环岛

中国·澳门示意图

时间 内容

1553年

1573年

葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

葡萄牙获得了在澳门的租借居住权

澳门主权仍属中国。明政府在澳门设置澳官,驻扎军队,全面管理。

16世纪,欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

思考:为何自明朝中期以来,外患接踵而至呢?

国力衰弱

第15课 明朝的对外交往

明朝

前期

1.明太祖时期:

积极与周边国家发展友好关系

2.明成祖时期:

郑和下西洋

明朝

中后期

1.戚继光抗倭

“戚家军”

“鸳鸯阵”

①台州大捷,平定浙东倭患;

②基本解除东南地区倭患;

(1)军队:

(2)阵法:

(3)战绩:

(4)性质:

一场正义的反侵略战争

2.葡萄牙攫取在澳门的居住权

1553年

(1)目的:

(2)最远到达:

(3)影响:

提高明朝在国外的地位和威望

非洲东海岸和红海沿岸

开创亚非海上交通线

本课小结

第15课 明朝的对外交往

明朝

前期

国 力

强 盛

郑和下西洋

主动

和平

交往

明朝

中后期

戚继光抗倭

葡萄牙攫取

澳门的居住权

战争

冲突

被动

国力

衰弱

当时的中国,在世界范围内已经由盛转衰

本课小结

文本

文本

文本

文本

1.郑和曾向明朝皇帝表达过自己远航的初心“欲国家富强,不可置海洋于不顾,财富取之于海,危险亦来自海上” 。这说明郑和下西洋的初心是( )

A.提高国际地位 B.实现中国富强 C.宣扬明朝威望 D.加强与西方联系

2.“和等自永乐初奉使诸番,今经七次,每统官兵数万人,海船百余艘。自太仓开洋,由占城国、暹罗国、爪哇国……等三十余国,涉苍溟十万余里” 。这段文字记载的史实更有助于我们研究当时的( )

A.政治制度 B.对外关系 C.民族政策 D.经济发展

课堂演练

√

√

文本

文本

文本

文本

文本

3.1558年,倭寇攻掠福建长乐城。城崩二十余丈,数千居民“列栅柜战” “少壮守阵,老稚妇女运砖石”,终于击退倭寇。这一史实说明( )

A.民族矛盾上升为主要矛盾 B.戚继光发动人民抗倭

C.抗倭得到了人民的支持 D.人民起义抗倭反明

4.杨帆同学喜欢用戚继光的名言警句来做人生格言,下面是他收集的一句戚继光名言:“封侯非我意,但愿海波平”,与此相关的史实是( )

A.抵抗匈奴,修筑长城 B.抗击金军,郾城大捷

C.驱逐荷兰,收复台湾 D.抗击倭寇,九战九捷

√

√

文本

文本

文本

文本

文本

5.戚继光的诗文集《止止堂集》中收入“一年三百六十日,多是横戈马上行”“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”等。这些诗句反映了作者( )

A.横渡东海传播中华文明 B.翻越葱岭,探究真理

C.保卫海防,报效国家 D.心系故园,万里寻根

6.从16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区进行殖民活动,其中某国于1553年在我国建立了殖民据点。这里的“某国”和“殖民据点”分别是( )

A.荷兰、台湾 B.西班牙、海南 C.英国、香港 D.葡萄牙、澳门

课堂演练

√

√

第15课 盛衰有凭:明朝的对外关系

中国古代史·七下

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

米善军

南海

文莱

印度洋

东南亚

东海

一、威名远播:郑和下西洋

郑 和

三宝太监

1.基本概况

郑和下西洋 项目 内容

主要目的

时间/次数

在位皇帝

装载物品

到达地区

最远到达

①提高明朝在国外的地位和威望;②用中国货物换取海外奇珍;

1405—1433年/

七次

明成祖·朱棣

①丝绸;②瓷器;③茶叶;④漆器;⑤金银货币;

先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区

非洲东海岸和红海沿岸

“示中国富强。”—《明史·郑和传》

一、威名远播:郑和下西洋

明成祖

刘家港

占城

满剌加

榜葛剌

古里

天方

木骨都束

一、威名远播:郑和下西洋

爪哇

15-16世纪中西方主要航海活动比较表 人物 郑和 哥伦布 达·伽马 麦哲伦

时间 1405-1433年 1492-1504年 1497-1498年 1519-1522年

次数 7次 4次 2次 1次

船队 规模 62艘,最大船1500吨左右 3艘,最大船 120吨左右 4艘,最大船 110吨左右 5艘,最大船

130吨左右

对比中外航海活动,思考郑和下西洋有何特点?

①时间早/长

②次数多

③规模大

④范围广

空前壮举

一、威名远播:郑和下西洋

2.历史影响

印度尼西亚爪哇岛三宝庙

《榜葛剌近麒麟图》

郑和下西洋路线图

为人类航海事业作出了伟大贡献

刘家港

非

洲

西太平洋

印度洋

(1)增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;

(2)开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;

一、威名远播:郑和下西洋

分

组

讨

论

勤

学

善

思

材料1:明朝商品经济也相当活跃。……许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商。

—《中国历史·七下》

思考:郑和下西洋取得成功的原因有哪些呢?

材料2:明郑和的船队采用了当时世界上最先进的航海技术,能够准确测定航区,航线和船位,有效地季风、海流航行。

—《中国历史·七下》

材料3:郑和的船队为保证航行时的协调一致,采用多种通信手段……整支船队的进退、集合、升帆、抛泊等行动,都是在统一号令下进行的。

—《中国历史·七下》

材料4:郑和的船队有严整的编队,分工明确…其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。

—《中国历史·七下》

①经济发达,国力雄厚;

②航海技术和造船技术先进

③组织严密,团结协作

④优秀人才储备充足

⑤政府的鼓励与支持

⑥指南针的广泛应用

根本

原因

二、平定海波:戚继光抗倭

1.背景

(1)倭寇的出现

①时间:

元末明初

②国家:

日本(古称倭国)

③组成:

武士和奸商

④性质:

海盗武装集团

⑤活动:

到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫

日

本

东南沿海

倭国

倭寇

倭患

二、平定海波:戚继光抗倭

1.背景

(2)倭患的形成

①时间:

②原因:

③罪行:

武装抢劫日益猖獗,杀居民,劫财货,无恶不作。

④影响:

沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

明朝中期

日

本

东南沿海

A.外因:日本国内社会动荡加剧;

B.内因:明朝国力减弱,海防松懈;

思考:东南沿海地区为何成为倭寇侵扰的对象呢?

原因:①经济上:经济发达,商贸兴盛;

②地理上:靠近日本; ③军事上:海防松懈;

倭患

2.戚继光抗倭

二、平定海波:戚继光抗倭

(1)军队

“戚家军”

(2)阵法

“鸳鸯阵”

(3)战绩

①1561年,台州九战九捷,平定浙东地区的倭患; ②消灭福建、广东倭寇,基本解除东南沿海倭患;

台州

福建

广东

(4)性质

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争

戚继光像

分

组

讨

论

勤

学

善

思

思考:戚继光抗倭战争取得胜利的原因有哪些呢?

材料1:万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。…号令明兮赏罚信,赴水火兮敢迟留?上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。

—《戚少保年谱耆编·凯歌》

材料2:戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇……

—《中国历史·七下》

《倭寇图卷》民众遭受倭患而逃难的情境

戚继光的军事著作

①戚家军军纪严明,作战勇敢;

②明军同仇敌忾,团结对敌;

③抗倭是正义的反侵略战争;

④戚继光的卓越军事才能;

二、平定海波:戚继光抗倭

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

民族

英雄

戚继光像

明代《抗倭图卷》(局部)画面描绘了明水军与倭寇交战的情境

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

1.背景

2.过程

澳门半岛

氹仔岛

路环岛

中国·澳门示意图

时间 内容

1553年

1573年

葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

葡萄牙获得了在澳门的租借居住权

澳门主权仍属中国。明政府在澳门设置澳官,驻扎军队,全面管理。

16世纪,欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

思考:为何自明朝中期以来,外患接踵而至呢?

国力衰弱

第15课 明朝的对外交往

明朝

前期

1.明太祖时期:

积极与周边国家发展友好关系

2.明成祖时期:

郑和下西洋

明朝

中后期

1.戚继光抗倭

“戚家军”

“鸳鸯阵”

①台州大捷,平定浙东倭患;

②基本解除东南地区倭患;

(1)军队:

(2)阵法:

(3)战绩:

(4)性质:

一场正义的反侵略战争

2.葡萄牙攫取在澳门的居住权

1553年

(1)目的:

(2)最远到达:

(3)影响:

提高明朝在国外的地位和威望

非洲东海岸和红海沿岸

开创亚非海上交通线

本课小结

第15课 明朝的对外交往

明朝

前期

国 力

强 盛

郑和下西洋

主动

和平

交往

明朝

中后期

戚继光抗倭

葡萄牙攫取

澳门的居住权

战争

冲突

被动

国力

衰弱

当时的中国,在世界范围内已经由盛转衰

本课小结

文本

文本

文本

文本

1.郑和曾向明朝皇帝表达过自己远航的初心“欲国家富强,不可置海洋于不顾,财富取之于海,危险亦来自海上” 。这说明郑和下西洋的初心是( )

A.提高国际地位 B.实现中国富强 C.宣扬明朝威望 D.加强与西方联系

2.“和等自永乐初奉使诸番,今经七次,每统官兵数万人,海船百余艘。自太仓开洋,由占城国、暹罗国、爪哇国……等三十余国,涉苍溟十万余里” 。这段文字记载的史实更有助于我们研究当时的( )

A.政治制度 B.对外关系 C.民族政策 D.经济发展

课堂演练

√

√

文本

文本

文本

文本

文本

3.1558年,倭寇攻掠福建长乐城。城崩二十余丈,数千居民“列栅柜战” “少壮守阵,老稚妇女运砖石”,终于击退倭寇。这一史实说明( )

A.民族矛盾上升为主要矛盾 B.戚继光发动人民抗倭

C.抗倭得到了人民的支持 D.人民起义抗倭反明

4.杨帆同学喜欢用戚继光的名言警句来做人生格言,下面是他收集的一句戚继光名言:“封侯非我意,但愿海波平”,与此相关的史实是( )

A.抵抗匈奴,修筑长城 B.抗击金军,郾城大捷

C.驱逐荷兰,收复台湾 D.抗击倭寇,九战九捷

√

√

文本

文本

文本

文本

文本

5.戚继光的诗文集《止止堂集》中收入“一年三百六十日,多是横戈马上行”“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”等。这些诗句反映了作者( )

A.横渡东海传播中华文明 B.翻越葱岭,探究真理

C.保卫海防,报效国家 D.心系故园,万里寻根

6.从16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区进行殖民活动,其中某国于1553年在我国建立了殖民据点。这里的“某国”和“殖民据点”分别是( )

A.荷兰、台湾 B.西班牙、海南 C.英国、香港 D.葡萄牙、澳门

课堂演练

√

√

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源