采用合理的论证方法——写作驳论文课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 采用合理的论证方法——写作驳论文课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 249.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-17 16:44:56 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

采用合理的论证方法——

写作驳论文

选择性必修上第四单元微专题三活动三

语言积累、梳理与探究

专题导入

1960年4月下旬,周恩来总理与印度谈判中印边界问题,印方提出一个挑衅性问题:“西藏自古就是中国的领土吗?”周恩来总理说:“西藏自古就是中国的领土,远的不说,至少在元代,它已经是中国的领土。”

对方说:“时间太短了。”

周恩来总理说:“中国的元代离现在已有700来年的历史,如果700来年都被认为是时间短的话,那么,美国到现在只有100多年的历史,是不是美国不能成为一个国家呢?

这里外交场合中的精彩反驳。

反驳成功的实质是逻辑的胜利。

任务一

自由讨论案例中的反驳技巧

活动过程

出示《张飞断案》等四条语言案例,小组思考探究其中的反驳技巧。

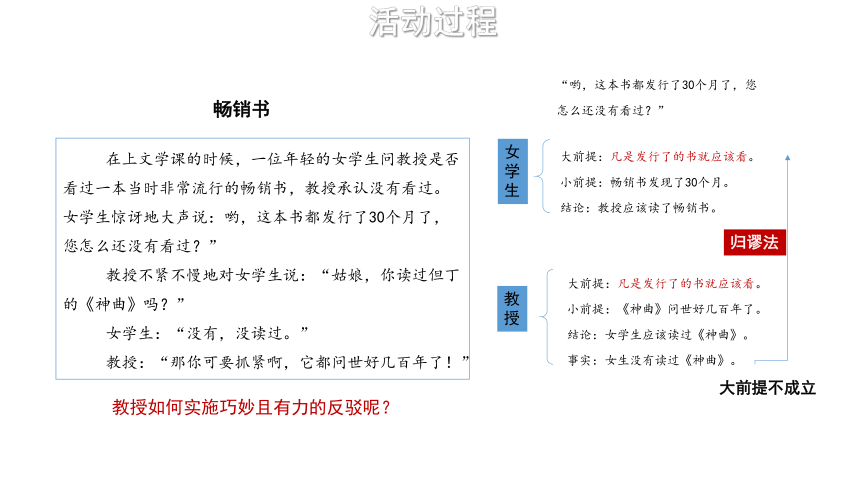

在上文学课的时候,一位年轻的女学生问教授是否看过一本当时非常流行的畅销书,教授承认没有看过。女学生惊讶地大声说:哟,这本书都发行了30个月了,您怎么还没有看过?”

教授不紧不慢地对女学生说:“姑娘,你读过但丁的《神曲》吗?”

女学生:“没有,没读过。”

教授:“那你可要抓紧啊,它都问世好几百年了!”

教授如何实施巧妙且有力的反驳呢?

畅销书

活动过程

大前提:凡是发行了的书就应该看。

小前提:畅销书发现了30个月。

结论:教授应该读了畅销书。

女学生

教授

归谬法

大前提:凡是发行了的书就应该看。

小前提:《神曲》问世好几百年了。

结论:女学生应该读过《神曲》。

事实:女生没有读过《神曲》。

“哟,这本书都发行了30个月了,您怎么还没有看过?”

大前提不成立

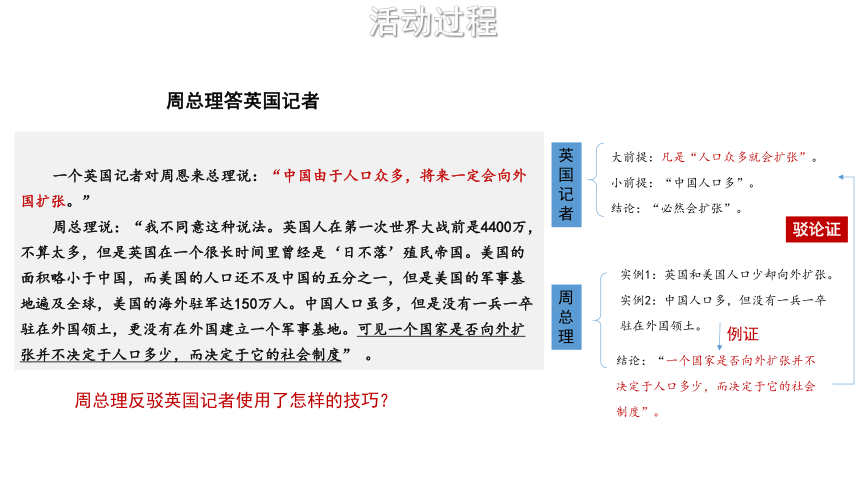

一个英国记者对周恩来总理说:“中国由于人口众多,将来一定会向外国扩张。”

周总理说:“我不同意这种说法。英国人在第一次世界大战前是4400万,不算太多,但是英国在一个很长时间里曾经是‘日不落’殖民帝国。美国的面积略小于中国,而美国的人口还不及中国的五分之一,但是美国的军事基地遍及全球,美国的海外驻军达150万人。中国人口虽多,但是没有一兵一卒驻在外国领土,更没有在外国建立一个军事基地。可见一个国家是否向外扩张并不决定于人口多少,而决定于它的社会制度” 。

周总理反驳英国记者使用了怎样的技巧?

周总理答英国记者

活动过程

大前提:凡是“人口众多就会扩张”。

小前提:“中国人口多”。

结论:“必然会扩张”。

实例1:英国和美国人口少却向外扩张。实例2:中国人口多,但没有一兵一卒驻在外国领土。

结论:“一个国家是否向外扩张并不决定于人口多少,而决定于它的社会制度”。

英国记者

周总理

驳论证

例证

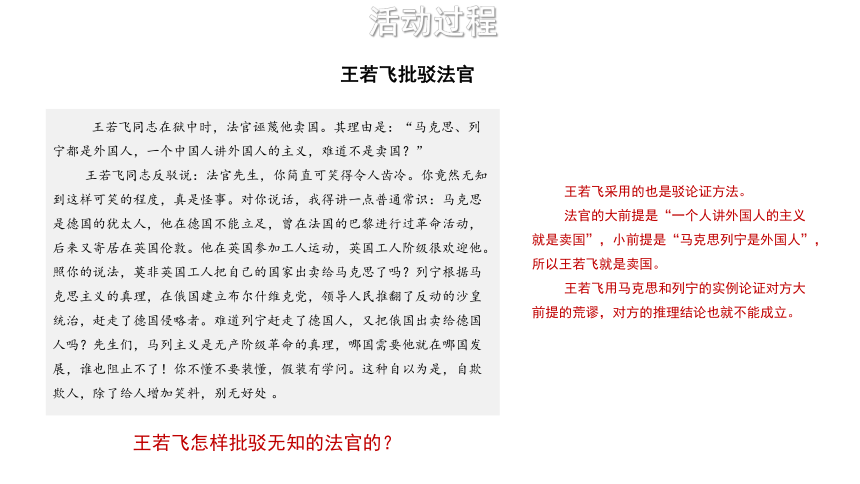

王若飞同志在狱中时,法官诬蔑他卖国。其理由是:“马克思、列宁都是外国人,一个中国人讲外国人的主义,难道不是卖国?”

王若飞同志反驳说:法官先生,你简直可笑得令人齿冷。你竟然无知到这样可笑的程度,真是怪事。对你说话,我得讲一点普通常识:马克思是德国的犹太人,他在德国不能立足,曾在法国的巴黎进行过革命活动,后来又寄居在英国伦敦。他在英国参加工人运动,英国工人阶级很欢迎他。照你的说法,莫非英国工人把自己的国家出卖给马克思了吗?列宁根据马克思主义的真理,在俄国建立布尔什维克党,领导人民推翻了反动的沙皇统治,赶走了德国侵略者。难道列宁赶走了德国人,又把俄国出卖给德国人吗?先生们,马列主义是无产阶级革命的真理,哪国需要他就在哪国发展,谁也阻止不了!你不懂不要装懂,假装有学问。这种自以为是,自欺欺人,除了给人增加笑料,别无好处 。

王若飞怎样批驳无知的法官的?

王若飞批驳法官

活动过程

王若飞采用的也是驳论证方法。

法官的大前提是“一个人讲外国人的主义就是卖国”,小前提是“马克思列宁是外国人”,所以王若飞就是卖国。

王若飞用马克思和列宁的实例论证对方大前提的荒谬,对方的推理结论也就不能成立。

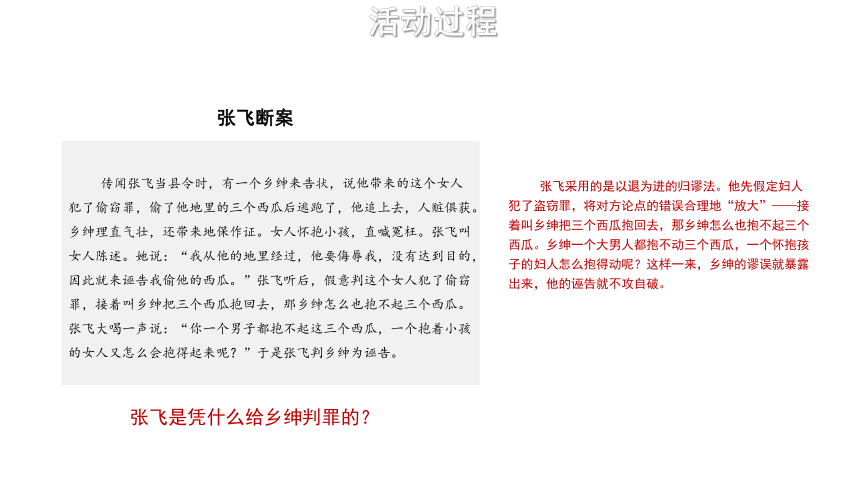

传闻张飞当县令时,有一个乡绅来告状,说他带来的这个女人犯了偷窃罪,偷了他地里的三个西瓜后逃跑了,他追上去,人赃俱获。乡绅理直气壮,还带来地保作证。女人怀抱小孩,直喊冤枉。张飞叫女人陈述。她说:“我从他的地里经过,他要侮辱我,没有达到目的,因此就来诬告我偷他的西瓜。”张飞听后,假意判这个女人犯了偷窃罪,接着叫乡绅把三个西瓜抱回去,那乡绅怎么也抱不起三个西瓜。张飞大喝一声说:“你一个男子都抱不起这三个西瓜,一个抱着小孩的女人又怎么会抱得起来呢?”于是张飞判乡绅为诬告。

张飞是凭什么给乡绅判罪的?

张飞断案

活动过程

张飞采用的是以退为进的归谬法。他先假定妇人犯了盗窃罪,将对方论点的错误合理地“放大”——接着叫乡绅把三个西瓜抱回去,那乡绅怎么也抱不起三个西瓜。乡绅一个大男人都抱不动三个西瓜,一个怀抱孩子的妇人怎么抱得动呢?这样一来,乡绅的谬误就暴露出来,他的诬告就不攻自破。

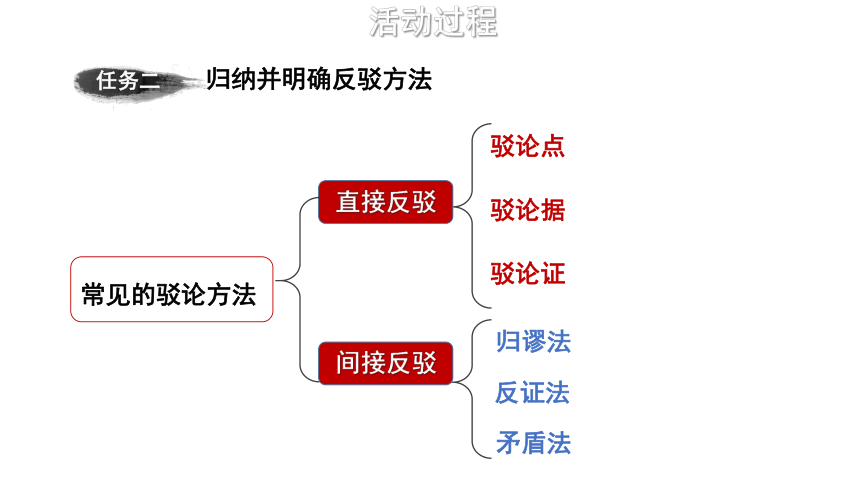

归纳并明确反驳方法

任务二

归谬法

驳论据

驳论证

反证法

驳论点

矛盾法

常见的驳论方法

直接反驳

间接反驳

活动过程

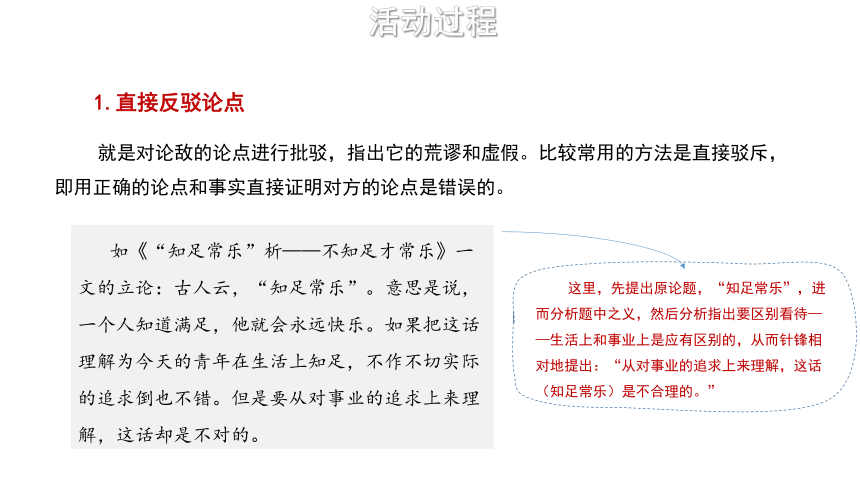

就是对论敌的论点进行批驳,指出它的荒谬和虚假。比较常用的方法是直接驳斥,即用正确的论点和事实直接证明对方的论点是错误的。

1.直接反驳论点

如《“知足常乐”析——不知足才常乐》一文的立论:古人云,“知足常乐”。意思是说,一个人知道满足,他就会永远快乐。如果把这话理解为今天的青年在生活上知足,不作不切实际的追求倒也不错。但是要从对事业的追求上来理解,这话却是不对的。

这里,先提出原论题,“知足常乐”,进而分析题中之义,然后分析指出要区别看待——生活上和事业上是应有区别的,从而针锋相对地提出:“从对事业的追求上来理解,这话 (知足常乐)是不合理的。”

活动过程

就是针对虚假的论据进行批驳,指出这些论据是错误的。因为论敌的论点是由论据来支撑的,批倒了论据,论点也就站不住脚了。驳倒了论据观点也就难以成立。

2.驳论据

驳论据常从三个方面入手:可以揭露其①事实虚假、②数字含混、③理论的荒谬。

这个例子中鲁迅先生抓住了对方论据中所引理论的荒谬之处来进行批驳。

《文学和出汗》采用的就是驳论据法:对方的观点是“文学当描写永久不变的人性,否则便不久长”,论据是“莎士比亚和别的一两个人所写的是永久不变的人性,所以至今流传,其余的人不这样,就都消灭了”。鲁迅先生就抓住了对方论据中的不合理成分,“消灭了”的东西以后是不会有人再看到的,那么“现在的教授”又从何看见?又怎么能断定它描写的是什么呢?

活动过程

指出对方论点与论据之间的逻辑错误

3.驳论证方法

我们班有些同学,追求奇装异服,跟风赶时髦,男女经常混杂……这说明精神污染在这里很严重。

这一论述,没有明确“精神污染”的涵义,与上面列举的内容毫不相关,逻辑关系也就错了。

论点与论据之间不存在必然联系

演绎过程中大小前提与结论不合逻辑

在一篇文章内的观点间自相矛盾

论点与论据之间推理不妥……

活动过程

归谬法又叫引申论证,这种方法是为证明对方论点是虚假的,先假定它是真的,然后以它为前提,合乎逻辑地推出非常荒谬的结论,以证明对方论点的错误。归谬法是将对方论点的错误合理地“放大”,并推向极端,使之暴露全部的谬误、荒唐而不攻自破。这实际是一种以退为进的方法。

4.归谬法

“倘若说,作品越高,知音越少,那么,推论起来,谁也不懂的东西,就是世界上的杰作了。”结论“谁也不懂的东西,就是世界上的杰作”是由“作品越高,知音越少”的前提推论出来的,而这个结论显然是荒谬的,因此,不言而喻,这个前提也必然是错误的。

活动过程

近几年来,一提到领导干部做什么事,往往就用“亲自”二字,什么“亲自下到基层”“亲自检查工作”“亲临现场”等等。倘若报纸有一天出现下面的字样,不知读者该作何感想:

“某姓农民,黎明即起,亲自拿起农具,亲自甩开膀子锄地……”

“某校教师,作风过硬,亲自给学生讲课。”

这样的好事数不胜数,演员亲自上台,司机亲自开车,厨师亲自掌勺……

深入基层,了解下情,本来是每一位领导干部分内的事。但新闻报道往往对这类事情做了过火的宣传,对这种现象,有人习以为常,有人不以为意,有人不置可否。文章对这种现象并没有直接进行批驳,而是按照这种逻辑进行推理,使人们一眼就看出这种说法的荒谬,这种说法也就不攻自破了。

活动过程

孔明游说江东,张昭说,你和刘备都是无能之辈,不值与谈。孔明反驳道:我主刘备虽人民稀少,兵不满千,然而博望烧屯,白河用水,使曹仁辈心惊胆裂。刘琮投降,我主不知,且不愿乘乱夺同宗基业,实乃大仁大义。当阳之败,因我主不愿弃其人民,甘于同败。此乃考虑国家大计,社稷安危的聪明仁义之主,而非坐议立谈无人可及,临机应变百无一能之辈。

5.矛盾法

通过论证与对方论题相矛盾的论题的真实,再根据矛盾律,进而说明对方论题的虚假。

活动过程

阅读例文《“补牢”岂待“亡羊”后》,批注分析其逻辑思路,归纳驳论文的逻辑思路。

活动过程

学习写作驳论文

任务三

“补牢”岂待“亡羊”后

成语“亡羊补牢”众所周知,大意是丢了羊后,再补好羊圈,尚不算晚。它比喻犯了错误后,应及时纠正、以弥补损失。

然而,我却认为,“补牢”岂待“亡羊”后

没丢“羊”之前,总认为“羊圈”固若金汤,万无一失,高枕无忧。“补牢”的工作嘛,一定得“亡羊”之后才能做,一定得造成了损失了才大吃一惊。这就是某些官僚主义者头脑中僵化的模式和刻板的逻辑。

既要养“羊”,就得护“羊”,就得经常检查“羊圈”牢不牢,就得经常做修补工作。否则,亡一只两只“羊”,再补“牢”尚可,若亡一群“羊”或“羊”全部跑光呢?其损失就惨重了,付出的代价也就太大了。

树起靶子,有的放矢

正面立论,针锋相对

破

破立结合

活动过程

看一看发生在眼前的事实吧。我国的森林面积少得可怜,但总要等到大兴安岭的大片森林化为灰烬后,才来惩处官僚主义分子;我国的科技人才奇缺,但总要等到罗健夫、蒋筑英等中年知识分子命归黄泉后,才懂得呼吁全社会来关心他们;我国国民的文化素质和发达国家本有差距,但总要等到我国已形成两亿多文盲的大军之后,才意识到教育战线上存在着危机;培养和造就社会主义建设的接班人是一项任务,但总要等到青少年犯罪率急剧上升后,才担忧起思想教育方面存在着隐患来……“牢”虽然补了,有些正在补,可“羊”亡得何其多,损失何其惨重啊!

论述等“羊亡”后再“补牢”的损失,反面论证了原立论的错误。

——破。

活动过程

从哲学的高度看,树立长期的“补牢”思想,是内因,而“亡羊”诚然能对“补牢”工作敲响警钟,但它毕竟只是外因。如若没有树立先“补牢”防“亡羊”的思想,就等于放弃了内因的主导作用,这必然会受到历史的惩罚!其实,“亡羊补牢”是损失造成后一种消极的补救办法,何不防患于未然呢?这正如吃一堑,固然可以长一智,但长一智不一定非要以“吃一堑”为前提呀?!

我们的“羊”亡了一次又一次,紧接着“牢”也补了一回又一回。我们的教训太多,损失不小。“亡羊补牢”的惰性思想不除,我国前进的步伐就会受到严重的阻碍!

祖国要富强,民族要振兴。炎黄的子孙们,猛醒吧!“补牢”岂待“亡羊”后?!

在驳“羊亡”后再“补牢”后提出“防患于未然”的主张——先破后立。

引据论证,深入批驳——立。

收尾照应,提出希望。

活动过程

现象+危害,剖析错误本质

驳论文的基本写作思路

第一步:树起靶子

第二步:针锋相对。

第三步:深入批驳。

第四步:得出结论。

人们常用“功夫不负有心人”这句话来勉励自己,认为做事只要有心,功夫下到,就能成功。殊不知,功夫也会负有心人。为什么?因为“功夫不负有心人”这句话只强调了人的主观能动性的一面,而忽视了要尊重客观规律的一面。——《功夫也负有心人》开头

先破后立,或先立后破,或破立结合。

立论处灵活掌握。

强调正面观点,联系实际谈做法

活动过程

在结构上可总——分——总式,或并列式展开,或层进式推进。

1983年3月7日《人民日报》发表了题为《如果所有的母亲都生男孩》的文章。文中有这样一段话:

姑不论生男生女本来决定于夫妇双方,如果不该生女孩,丈夫一样该挨打受骂。就算母亲不该生女孩,生了也不该养活,于是怎么样呢?唯一的结果就是所有的家庭都得“断子绝孙”,因为任何人都知道,男人和男人不能结婚,也不能生孩子,所以溺弃女婴和逼得生女婴的母亲走投无路,才真正会使家家户户都不能传宗接代。

被反驳的论点是:要生男孩,不要生女孩。论据是:如果生女孩,家里就会断子绝孙。上面这一段话是这样反驳的:作者先退一步说:“就算母亲不该生女孩,生了也不该养活”,随后得出荒谬的结论:“唯一的结果就是所有的家庭都得‘断子绝孙’”;再进一步说明为何会有这个结果,最后得出正确的结论 。

活动过程

活动小结

归谬法

驳论据

驳论证

反证法

驳论点

矛盾法

常见的驳论方法

直接反驳

间接反驳

驳论文的基本写作思路

第一步:树起靶子

第二步:针锋相对

第三步:深入批驳

第四步:得出结论

活动作业

1.分析范文《朽木可雕》的论证逻辑。

2. 分析范文《“适合自己的”,未必“就是最好的”》的论证逻辑。

朽木可雕 马宇彤

①在保守者的眼中,朽木是低能的符号,是无用的象征,是放弃的对象,不值得付出心力雕琢,也不可能出现逆转奇迹。

②于是,“朽木不可雕也”在足够长的岁月里,成为雕琢者冠冕堂皇的借口,成为“朽木”们自暴自弃的理由。

③罗丹说:生活中不缺少美,缺少的是发现美的眼睛。

④朽木亦此。较良木而言,它更像一块试金石,考量雕琢者乍现的灵感和回春的技巧。

⑤朽木可雕,从理论上说,朽木也是一种材质,只要化腐生肌,就能焕发新的活力;即便无药可救,只要停止腐朽的进程,便只是一段记忆的缩影;

⑥朽木可雕,从实践上看,百草治百病,百人有百用,朽木有朽木的特质与不群。新木生叶,朽木生芝。相信它有用,置于有用之地,让它做有用之事,才是关键。没有信心,纵是金玉良材,也与废柴无异。

⑦天生你材必有用,锲而不舍,金石可镂,何况朽木。

⑧朽木不是废木。朽木可雕,金贵的是眼光,重要的是技巧,关键的是信心。

⑨心不朽,木便永生;心不朽,人便可塑。

段①摆出了要批驳的观点,即“朽木不可雕也”。

段②提出了上面观点的害处,即这个观点使资质差的人从主观到客观彻底失去了进取的机会。

段③-段⑧树立了自己的观点,即朽木可雕,并加以论证。

段⑨简洁有力的结尾,发人深省。

活动作业

①许久以来,“适合自己的就是最好的”,成了某些人的口头禅。穿鞋子,买帽子要“适合自己的”,尺码大小、款式花样,只需对“自己”胃口,便是“最好的”。削足适履,张冠李戴,那是傻瓜才干的蠢事。

②然而,哪怕吃喝这等琐事,倘以为“适合自己的就是最好的”,则未必尽然。比如,不少国人喜欢重油、厚味的爆炒烹饪,就不符合营养学,“适合自己”口味的,就不一定是“最好的”。钻个牛角尖吧,若是瘾君子呢, “适合”他“自己”的,就是海洛因、摇头丸,要说这“就是最好的”,谁敢认可?

③问题在于,对中国和外来的一些事物,如果加以比较,仍持“适合自己的就是最好的”的态度,那便容易堕入“惟国情论”的歧途,模糊了先进与落伍,健康与病态的界限。此处的紧要关节,全在“适合”的那个“自己”,到底是什么人?

“适合自己的”,未必“就是最好的”

活动作业

段①列现象:指出当前某些人做事只求符合自己的胃口,并喊出“适合自己的就是最好的”的口号。

段②、③示弊端:由个人到国家,指出“适合自己的就是最好的”这一口号的弊端。

④利益集团化阶层化的当下,一方面是辛苦的劳作,一方面却是无耻的掠夺。说“适合自己的就是最好的”,但实际上口称“适合”的“自己”,却分作了不同的营垒。举个显例,咱们的垄断行业,如中石油、中石化、电讯等,动不动就要涨价,让顾客和老百姓掏腰包,其老总的年薪数以百万计千万计,其职工福利也肥得流油,垄断“适合”哪个“自己”,是不用我来多说的;大多数老百姓,绝不会认可垄断是“最好的”!而在垄断中分肥的人看来,“适合自己的就是最好的”,还真是至理名言呢。

⑤陕西省绥德发生校长被拘事件后,网民们在网上曝光,声讨这种侵害公民人身权利的劣政。但当地一位官员却对《南方人物周刊》记者说,“以前没有网络的时候多好啊,想让他们怎么说就怎么说”。网络“适合”了谁?网民说它是“最好的”;官员则相反,留恋一手遮天、箝制民意的时代,仇视网络如同祸水。

⑥扯得再远些,辛亥革命推倒帝制,行共和之民国,可大总统袁世凯不开心,他想做皇帝呢,于是策动一帮人造舆论,说共和不合国情,“适合自己的就是最好的”,惟有恢复中华帝制,他便心安理得地又穿起龙袍来。

活动过程

段④、⑤、⑥探根源:指出“适合自己的”往往是人们夺取一己私利的借口,并以社会上的不良现象做为例证。

⑦现存的固然有其合理一面,但在辩证法而言,现存的又会走向反面,都是要淘汰、消亡的。所以,社会总要有变革、进步,而不能维持现状,一成不变。“曾经阔气的要复古,正在阔气的要保持现状,未曾阔气的要革新。大抵如是。大抵!”(鲁迅《而已集·小杂感》)高喊“适合自己的就是最好的”的人们,不是“曾经阔气的”,便是“正在阔气的”,他们对革新是消极的,阻挠的;改革的动力,就在“未曾阔气的”人们,即广袤的民间!故改革的价值和政策取向,要“适合”于民众的,才是“最好的”。 (选自《杂文选刊》 ,有删节)

段⑦指出路:对于不合理的东西要加以改革,适合于民众的才是最好的。

活动作业

采用合理的论证方法——

写作驳论文

选择性必修上第四单元微专题三活动三

语言积累、梳理与探究

专题导入

1960年4月下旬,周恩来总理与印度谈判中印边界问题,印方提出一个挑衅性问题:“西藏自古就是中国的领土吗?”周恩来总理说:“西藏自古就是中国的领土,远的不说,至少在元代,它已经是中国的领土。”

对方说:“时间太短了。”

周恩来总理说:“中国的元代离现在已有700来年的历史,如果700来年都被认为是时间短的话,那么,美国到现在只有100多年的历史,是不是美国不能成为一个国家呢?

这里外交场合中的精彩反驳。

反驳成功的实质是逻辑的胜利。

任务一

自由讨论案例中的反驳技巧

活动过程

出示《张飞断案》等四条语言案例,小组思考探究其中的反驳技巧。

在上文学课的时候,一位年轻的女学生问教授是否看过一本当时非常流行的畅销书,教授承认没有看过。女学生惊讶地大声说:哟,这本书都发行了30个月了,您怎么还没有看过?”

教授不紧不慢地对女学生说:“姑娘,你读过但丁的《神曲》吗?”

女学生:“没有,没读过。”

教授:“那你可要抓紧啊,它都问世好几百年了!”

教授如何实施巧妙且有力的反驳呢?

畅销书

活动过程

大前提:凡是发行了的书就应该看。

小前提:畅销书发现了30个月。

结论:教授应该读了畅销书。

女学生

教授

归谬法

大前提:凡是发行了的书就应该看。

小前提:《神曲》问世好几百年了。

结论:女学生应该读过《神曲》。

事实:女生没有读过《神曲》。

“哟,这本书都发行了30个月了,您怎么还没有看过?”

大前提不成立

一个英国记者对周恩来总理说:“中国由于人口众多,将来一定会向外国扩张。”

周总理说:“我不同意这种说法。英国人在第一次世界大战前是4400万,不算太多,但是英国在一个很长时间里曾经是‘日不落’殖民帝国。美国的面积略小于中国,而美国的人口还不及中国的五分之一,但是美国的军事基地遍及全球,美国的海外驻军达150万人。中国人口虽多,但是没有一兵一卒驻在外国领土,更没有在外国建立一个军事基地。可见一个国家是否向外扩张并不决定于人口多少,而决定于它的社会制度” 。

周总理反驳英国记者使用了怎样的技巧?

周总理答英国记者

活动过程

大前提:凡是“人口众多就会扩张”。

小前提:“中国人口多”。

结论:“必然会扩张”。

实例1:英国和美国人口少却向外扩张。实例2:中国人口多,但没有一兵一卒驻在外国领土。

结论:“一个国家是否向外扩张并不决定于人口多少,而决定于它的社会制度”。

英国记者

周总理

驳论证

例证

王若飞同志在狱中时,法官诬蔑他卖国。其理由是:“马克思、列宁都是外国人,一个中国人讲外国人的主义,难道不是卖国?”

王若飞同志反驳说:法官先生,你简直可笑得令人齿冷。你竟然无知到这样可笑的程度,真是怪事。对你说话,我得讲一点普通常识:马克思是德国的犹太人,他在德国不能立足,曾在法国的巴黎进行过革命活动,后来又寄居在英国伦敦。他在英国参加工人运动,英国工人阶级很欢迎他。照你的说法,莫非英国工人把自己的国家出卖给马克思了吗?列宁根据马克思主义的真理,在俄国建立布尔什维克党,领导人民推翻了反动的沙皇统治,赶走了德国侵略者。难道列宁赶走了德国人,又把俄国出卖给德国人吗?先生们,马列主义是无产阶级革命的真理,哪国需要他就在哪国发展,谁也阻止不了!你不懂不要装懂,假装有学问。这种自以为是,自欺欺人,除了给人增加笑料,别无好处 。

王若飞怎样批驳无知的法官的?

王若飞批驳法官

活动过程

王若飞采用的也是驳论证方法。

法官的大前提是“一个人讲外国人的主义就是卖国”,小前提是“马克思列宁是外国人”,所以王若飞就是卖国。

王若飞用马克思和列宁的实例论证对方大前提的荒谬,对方的推理结论也就不能成立。

传闻张飞当县令时,有一个乡绅来告状,说他带来的这个女人犯了偷窃罪,偷了他地里的三个西瓜后逃跑了,他追上去,人赃俱获。乡绅理直气壮,还带来地保作证。女人怀抱小孩,直喊冤枉。张飞叫女人陈述。她说:“我从他的地里经过,他要侮辱我,没有达到目的,因此就来诬告我偷他的西瓜。”张飞听后,假意判这个女人犯了偷窃罪,接着叫乡绅把三个西瓜抱回去,那乡绅怎么也抱不起三个西瓜。张飞大喝一声说:“你一个男子都抱不起这三个西瓜,一个抱着小孩的女人又怎么会抱得起来呢?”于是张飞判乡绅为诬告。

张飞是凭什么给乡绅判罪的?

张飞断案

活动过程

张飞采用的是以退为进的归谬法。他先假定妇人犯了盗窃罪,将对方论点的错误合理地“放大”——接着叫乡绅把三个西瓜抱回去,那乡绅怎么也抱不起三个西瓜。乡绅一个大男人都抱不动三个西瓜,一个怀抱孩子的妇人怎么抱得动呢?这样一来,乡绅的谬误就暴露出来,他的诬告就不攻自破。

归纳并明确反驳方法

任务二

归谬法

驳论据

驳论证

反证法

驳论点

矛盾法

常见的驳论方法

直接反驳

间接反驳

活动过程

就是对论敌的论点进行批驳,指出它的荒谬和虚假。比较常用的方法是直接驳斥,即用正确的论点和事实直接证明对方的论点是错误的。

1.直接反驳论点

如《“知足常乐”析——不知足才常乐》一文的立论:古人云,“知足常乐”。意思是说,一个人知道满足,他就会永远快乐。如果把这话理解为今天的青年在生活上知足,不作不切实际的追求倒也不错。但是要从对事业的追求上来理解,这话却是不对的。

这里,先提出原论题,“知足常乐”,进而分析题中之义,然后分析指出要区别看待——生活上和事业上是应有区别的,从而针锋相对地提出:“从对事业的追求上来理解,这话 (知足常乐)是不合理的。”

活动过程

就是针对虚假的论据进行批驳,指出这些论据是错误的。因为论敌的论点是由论据来支撑的,批倒了论据,论点也就站不住脚了。驳倒了论据观点也就难以成立。

2.驳论据

驳论据常从三个方面入手:可以揭露其①事实虚假、②数字含混、③理论的荒谬。

这个例子中鲁迅先生抓住了对方论据中所引理论的荒谬之处来进行批驳。

《文学和出汗》采用的就是驳论据法:对方的观点是“文学当描写永久不变的人性,否则便不久长”,论据是“莎士比亚和别的一两个人所写的是永久不变的人性,所以至今流传,其余的人不这样,就都消灭了”。鲁迅先生就抓住了对方论据中的不合理成分,“消灭了”的东西以后是不会有人再看到的,那么“现在的教授”又从何看见?又怎么能断定它描写的是什么呢?

活动过程

指出对方论点与论据之间的逻辑错误

3.驳论证方法

我们班有些同学,追求奇装异服,跟风赶时髦,男女经常混杂……这说明精神污染在这里很严重。

这一论述,没有明确“精神污染”的涵义,与上面列举的内容毫不相关,逻辑关系也就错了。

论点与论据之间不存在必然联系

演绎过程中大小前提与结论不合逻辑

在一篇文章内的观点间自相矛盾

论点与论据之间推理不妥……

活动过程

归谬法又叫引申论证,这种方法是为证明对方论点是虚假的,先假定它是真的,然后以它为前提,合乎逻辑地推出非常荒谬的结论,以证明对方论点的错误。归谬法是将对方论点的错误合理地“放大”,并推向极端,使之暴露全部的谬误、荒唐而不攻自破。这实际是一种以退为进的方法。

4.归谬法

“倘若说,作品越高,知音越少,那么,推论起来,谁也不懂的东西,就是世界上的杰作了。”结论“谁也不懂的东西,就是世界上的杰作”是由“作品越高,知音越少”的前提推论出来的,而这个结论显然是荒谬的,因此,不言而喻,这个前提也必然是错误的。

活动过程

近几年来,一提到领导干部做什么事,往往就用“亲自”二字,什么“亲自下到基层”“亲自检查工作”“亲临现场”等等。倘若报纸有一天出现下面的字样,不知读者该作何感想:

“某姓农民,黎明即起,亲自拿起农具,亲自甩开膀子锄地……”

“某校教师,作风过硬,亲自给学生讲课。”

这样的好事数不胜数,演员亲自上台,司机亲自开车,厨师亲自掌勺……

深入基层,了解下情,本来是每一位领导干部分内的事。但新闻报道往往对这类事情做了过火的宣传,对这种现象,有人习以为常,有人不以为意,有人不置可否。文章对这种现象并没有直接进行批驳,而是按照这种逻辑进行推理,使人们一眼就看出这种说法的荒谬,这种说法也就不攻自破了。

活动过程

孔明游说江东,张昭说,你和刘备都是无能之辈,不值与谈。孔明反驳道:我主刘备虽人民稀少,兵不满千,然而博望烧屯,白河用水,使曹仁辈心惊胆裂。刘琮投降,我主不知,且不愿乘乱夺同宗基业,实乃大仁大义。当阳之败,因我主不愿弃其人民,甘于同败。此乃考虑国家大计,社稷安危的聪明仁义之主,而非坐议立谈无人可及,临机应变百无一能之辈。

5.矛盾法

通过论证与对方论题相矛盾的论题的真实,再根据矛盾律,进而说明对方论题的虚假。

活动过程

阅读例文《“补牢”岂待“亡羊”后》,批注分析其逻辑思路,归纳驳论文的逻辑思路。

活动过程

学习写作驳论文

任务三

“补牢”岂待“亡羊”后

成语“亡羊补牢”众所周知,大意是丢了羊后,再补好羊圈,尚不算晚。它比喻犯了错误后,应及时纠正、以弥补损失。

然而,我却认为,“补牢”岂待“亡羊”后

没丢“羊”之前,总认为“羊圈”固若金汤,万无一失,高枕无忧。“补牢”的工作嘛,一定得“亡羊”之后才能做,一定得造成了损失了才大吃一惊。这就是某些官僚主义者头脑中僵化的模式和刻板的逻辑。

既要养“羊”,就得护“羊”,就得经常检查“羊圈”牢不牢,就得经常做修补工作。否则,亡一只两只“羊”,再补“牢”尚可,若亡一群“羊”或“羊”全部跑光呢?其损失就惨重了,付出的代价也就太大了。

树起靶子,有的放矢

正面立论,针锋相对

破

破立结合

活动过程

看一看发生在眼前的事实吧。我国的森林面积少得可怜,但总要等到大兴安岭的大片森林化为灰烬后,才来惩处官僚主义分子;我国的科技人才奇缺,但总要等到罗健夫、蒋筑英等中年知识分子命归黄泉后,才懂得呼吁全社会来关心他们;我国国民的文化素质和发达国家本有差距,但总要等到我国已形成两亿多文盲的大军之后,才意识到教育战线上存在着危机;培养和造就社会主义建设的接班人是一项任务,但总要等到青少年犯罪率急剧上升后,才担忧起思想教育方面存在着隐患来……“牢”虽然补了,有些正在补,可“羊”亡得何其多,损失何其惨重啊!

论述等“羊亡”后再“补牢”的损失,反面论证了原立论的错误。

——破。

活动过程

从哲学的高度看,树立长期的“补牢”思想,是内因,而“亡羊”诚然能对“补牢”工作敲响警钟,但它毕竟只是外因。如若没有树立先“补牢”防“亡羊”的思想,就等于放弃了内因的主导作用,这必然会受到历史的惩罚!其实,“亡羊补牢”是损失造成后一种消极的补救办法,何不防患于未然呢?这正如吃一堑,固然可以长一智,但长一智不一定非要以“吃一堑”为前提呀?!

我们的“羊”亡了一次又一次,紧接着“牢”也补了一回又一回。我们的教训太多,损失不小。“亡羊补牢”的惰性思想不除,我国前进的步伐就会受到严重的阻碍!

祖国要富强,民族要振兴。炎黄的子孙们,猛醒吧!“补牢”岂待“亡羊”后?!

在驳“羊亡”后再“补牢”后提出“防患于未然”的主张——先破后立。

引据论证,深入批驳——立。

收尾照应,提出希望。

活动过程

现象+危害,剖析错误本质

驳论文的基本写作思路

第一步:树起靶子

第二步:针锋相对。

第三步:深入批驳。

第四步:得出结论。

人们常用“功夫不负有心人”这句话来勉励自己,认为做事只要有心,功夫下到,就能成功。殊不知,功夫也会负有心人。为什么?因为“功夫不负有心人”这句话只强调了人的主观能动性的一面,而忽视了要尊重客观规律的一面。——《功夫也负有心人》开头

先破后立,或先立后破,或破立结合。

立论处灵活掌握。

强调正面观点,联系实际谈做法

活动过程

在结构上可总——分——总式,或并列式展开,或层进式推进。

1983年3月7日《人民日报》发表了题为《如果所有的母亲都生男孩》的文章。文中有这样一段话:

姑不论生男生女本来决定于夫妇双方,如果不该生女孩,丈夫一样该挨打受骂。就算母亲不该生女孩,生了也不该养活,于是怎么样呢?唯一的结果就是所有的家庭都得“断子绝孙”,因为任何人都知道,男人和男人不能结婚,也不能生孩子,所以溺弃女婴和逼得生女婴的母亲走投无路,才真正会使家家户户都不能传宗接代。

被反驳的论点是:要生男孩,不要生女孩。论据是:如果生女孩,家里就会断子绝孙。上面这一段话是这样反驳的:作者先退一步说:“就算母亲不该生女孩,生了也不该养活”,随后得出荒谬的结论:“唯一的结果就是所有的家庭都得‘断子绝孙’”;再进一步说明为何会有这个结果,最后得出正确的结论 。

活动过程

活动小结

归谬法

驳论据

驳论证

反证法

驳论点

矛盾法

常见的驳论方法

直接反驳

间接反驳

驳论文的基本写作思路

第一步:树起靶子

第二步:针锋相对

第三步:深入批驳

第四步:得出结论

活动作业

1.分析范文《朽木可雕》的论证逻辑。

2. 分析范文《“适合自己的”,未必“就是最好的”》的论证逻辑。

朽木可雕 马宇彤

①在保守者的眼中,朽木是低能的符号,是无用的象征,是放弃的对象,不值得付出心力雕琢,也不可能出现逆转奇迹。

②于是,“朽木不可雕也”在足够长的岁月里,成为雕琢者冠冕堂皇的借口,成为“朽木”们自暴自弃的理由。

③罗丹说:生活中不缺少美,缺少的是发现美的眼睛。

④朽木亦此。较良木而言,它更像一块试金石,考量雕琢者乍现的灵感和回春的技巧。

⑤朽木可雕,从理论上说,朽木也是一种材质,只要化腐生肌,就能焕发新的活力;即便无药可救,只要停止腐朽的进程,便只是一段记忆的缩影;

⑥朽木可雕,从实践上看,百草治百病,百人有百用,朽木有朽木的特质与不群。新木生叶,朽木生芝。相信它有用,置于有用之地,让它做有用之事,才是关键。没有信心,纵是金玉良材,也与废柴无异。

⑦天生你材必有用,锲而不舍,金石可镂,何况朽木。

⑧朽木不是废木。朽木可雕,金贵的是眼光,重要的是技巧,关键的是信心。

⑨心不朽,木便永生;心不朽,人便可塑。

段①摆出了要批驳的观点,即“朽木不可雕也”。

段②提出了上面观点的害处,即这个观点使资质差的人从主观到客观彻底失去了进取的机会。

段③-段⑧树立了自己的观点,即朽木可雕,并加以论证。

段⑨简洁有力的结尾,发人深省。

活动作业

①许久以来,“适合自己的就是最好的”,成了某些人的口头禅。穿鞋子,买帽子要“适合自己的”,尺码大小、款式花样,只需对“自己”胃口,便是“最好的”。削足适履,张冠李戴,那是傻瓜才干的蠢事。

②然而,哪怕吃喝这等琐事,倘以为“适合自己的就是最好的”,则未必尽然。比如,不少国人喜欢重油、厚味的爆炒烹饪,就不符合营养学,“适合自己”口味的,就不一定是“最好的”。钻个牛角尖吧,若是瘾君子呢, “适合”他“自己”的,就是海洛因、摇头丸,要说这“就是最好的”,谁敢认可?

③问题在于,对中国和外来的一些事物,如果加以比较,仍持“适合自己的就是最好的”的态度,那便容易堕入“惟国情论”的歧途,模糊了先进与落伍,健康与病态的界限。此处的紧要关节,全在“适合”的那个“自己”,到底是什么人?

“适合自己的”,未必“就是最好的”

活动作业

段①列现象:指出当前某些人做事只求符合自己的胃口,并喊出“适合自己的就是最好的”的口号。

段②、③示弊端:由个人到国家,指出“适合自己的就是最好的”这一口号的弊端。

④利益集团化阶层化的当下,一方面是辛苦的劳作,一方面却是无耻的掠夺。说“适合自己的就是最好的”,但实际上口称“适合”的“自己”,却分作了不同的营垒。举个显例,咱们的垄断行业,如中石油、中石化、电讯等,动不动就要涨价,让顾客和老百姓掏腰包,其老总的年薪数以百万计千万计,其职工福利也肥得流油,垄断“适合”哪个“自己”,是不用我来多说的;大多数老百姓,绝不会认可垄断是“最好的”!而在垄断中分肥的人看来,“适合自己的就是最好的”,还真是至理名言呢。

⑤陕西省绥德发生校长被拘事件后,网民们在网上曝光,声讨这种侵害公民人身权利的劣政。但当地一位官员却对《南方人物周刊》记者说,“以前没有网络的时候多好啊,想让他们怎么说就怎么说”。网络“适合”了谁?网民说它是“最好的”;官员则相反,留恋一手遮天、箝制民意的时代,仇视网络如同祸水。

⑥扯得再远些,辛亥革命推倒帝制,行共和之民国,可大总统袁世凯不开心,他想做皇帝呢,于是策动一帮人造舆论,说共和不合国情,“适合自己的就是最好的”,惟有恢复中华帝制,他便心安理得地又穿起龙袍来。

活动过程

段④、⑤、⑥探根源:指出“适合自己的”往往是人们夺取一己私利的借口,并以社会上的不良现象做为例证。

⑦现存的固然有其合理一面,但在辩证法而言,现存的又会走向反面,都是要淘汰、消亡的。所以,社会总要有变革、进步,而不能维持现状,一成不变。“曾经阔气的要复古,正在阔气的要保持现状,未曾阔气的要革新。大抵如是。大抵!”(鲁迅《而已集·小杂感》)高喊“适合自己的就是最好的”的人们,不是“曾经阔气的”,便是“正在阔气的”,他们对革新是消极的,阻挠的;改革的动力,就在“未曾阔气的”人们,即广袤的民间!故改革的价值和政策取向,要“适合”于民众的,才是“最好的”。 (选自《杂文选刊》 ,有删节)

段⑦指出路:对于不合理的东西要加以改革,适合于民众的才是最好的。

活动作业