25.古人谈读书第2课时 课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 25.古人谈读书第2课时 课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 12:30:30 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

古人谈读书

第2课时

课程导入

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

检查背诵

一

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

——《论语》

夯实基础

课程导入

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

朱熹

学习朱熹的言论

夯实基础

1.认识“矣、岂”2个生字,会写“谓、诵、岂”3个字。

2.朗读课文,背诵第二则文言文。

3.借助注释,理解第二则文言文的大意。

4.能联系自己的读书体会,说出第二则文言文带来的启发。

学习目标

课程导入

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

夯实基础

情境听读

1.注意字词读音。2.注意断句和节奏。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

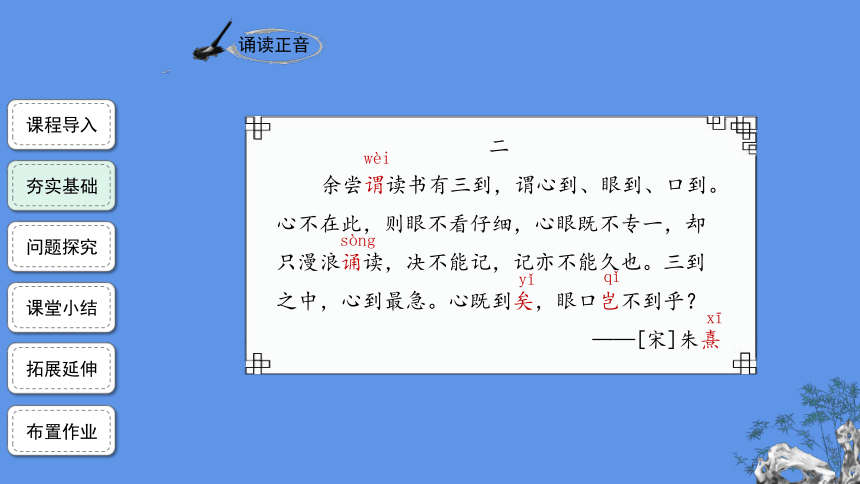

诵读正音

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

wèi

sòng

yǐ

qǐ

xī

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

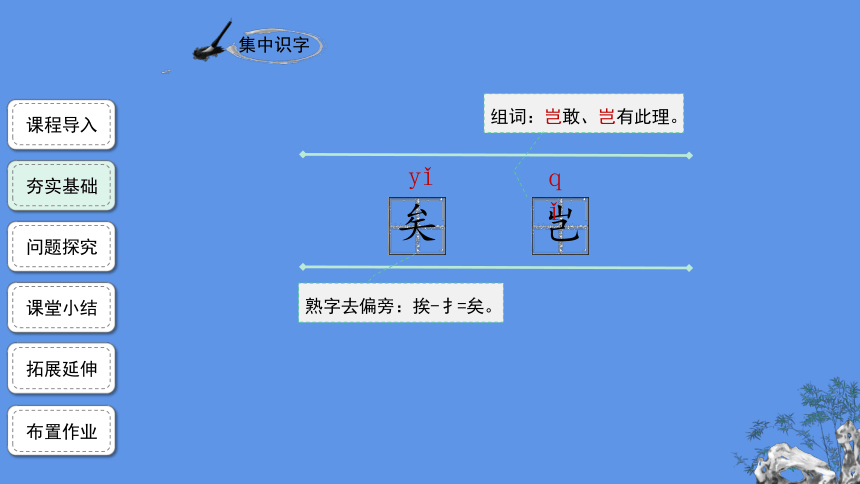

集中识字

矣

岂

qǐ

yǐ

熟字去偏旁:挨-扌=矣。

组词:岂敢、岂有此理。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

书写指导

耻

诲

谓

诵

岂

谓

诵

左右结构

左窄右宽

岂

上下结构

“岂”字下面是“己”。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

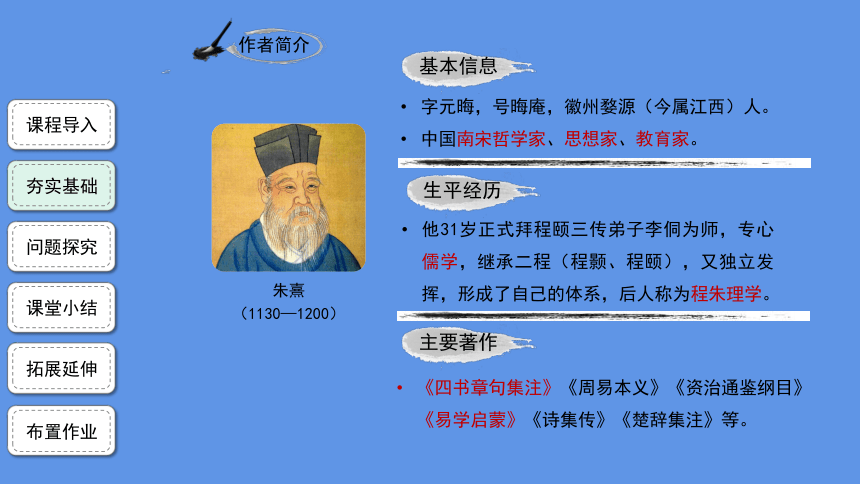

作者简介

字元晦,号晦庵,徽州婺源(今属江西)人。

中国南宋哲学家、思想家、教育家。

朱熹

(1130—1200)

他31岁正式拜程颐三传弟子李侗为师,专心儒学,继承二程(程颢、程颐),又独立发挥,形成了自己的体系,后人称为程朱理学。

《四书章句集注》《周易本义》《资治通鉴纲目》《易学启蒙》《诗集传》《楚辞集注》等。

基本信息

生平经历

主要著作

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究任务

结合注释或上下文,理解第二则文言文的大意。

1.默读第二则文言文,结合注释或上下文,试着用自己的话说说课文的大意。

2.圈出不理解的词语,然后以小组为单位进行讨论。

3.小组选派代表展示学习成果,教师引导、总结。

合作探究

探究方法

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

理解难懂的词语的意思。

我。

曾经。

说。

随意。

一定。

也。

要紧、重要。

了。

难道、哪里。

吗。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

文言文大意

我曾经说过:读书有三到,即读书时要心想、眼看、口诵。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不能专一,却只是随意地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,眼和口难道会不到吗?

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

说一说文言文的意思。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究任务

1.默读课文,思考第二则文言文告诉了我们怎样的读书方法。

2.小组交流,说一说“三到”读书法对自己的启发。

3.小组选派代表展示学习成果,教师引导、总结、指导背诵。

合作探究

联系自己的读书体会,说出第二则文言文带来的启发。

过程安排

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

第二则文言文告诉了我们怎样的读书方法?

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

我们读书要心想、眼看、口诵。“心到”,是“三到”中最重要的,用心思考了,自然就会看得仔细,也会读得正确并记忆犹新。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

谈一谈自己在平时有没有做到文中提到的读书方法。如果做到了,它给自己的读书、学习带来了哪些好处;如果没有做到,今后应该怎么做。

我在读书时能做到“眼到”“口到”,但有时不能做到“心到”。今后在读书时,我要更加用心、专心。

……

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

读一读第二则文言文,并试着背诵。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

古人谈读书

心想

眼看

口诵

朱熹

(最重要)

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

谁来说说自己平时积累的与读书有关的名言或诗句?

书犹药也,善读之可以医愚。——刘向

读而未晓则思,思而未晓则读。——朱熹

读书之处,不可久坐闲谈。——申居郧

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。——于谦

鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书。——李苦禅

yún

读一读,记一记,下面与读书有关的名言或诗句。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

联系自己的阅读经历,说说你从下面短文中学到了哪些读书方法。

古今中外,圣贤先哲,留下的读书之法,浩如烟海。但究竟自己最适合什么样的读书法,应当因人而异。鲁迅先生喜欢“跳读法”,因为他认为:“若是碰到疑问而只看那个地方,那么无论到多久都不会懂的。所以,跳过去,再向前进,于是连以前的地方都明白了。”而爱因斯坦的“总、分、合”三步读书法,特点同样十分明显。所谓“总”,就是对全文形成总体印象。所谓“分”,就是在总体了解的基础上,再略读一下全文的内容。而在略读中,则要特别注意书中的重点、要点以及与自己的需要密切相关的内容。最后是“合”,就是在略读全书之后,着重把已经获得的印象条理化、系统化,使观点与材料有机结合起来。

“跳读法”

“总、分、合”三步读书法

华罗庚主张读书的第一步是“由薄到厚”。就是说,读书要扎扎实实,每个概念、定理都要追根求源,彻底弄清楚。这样一来,本来一本较薄的书,由于增加了不少内容,就变得“较厚”了,这是“由薄到厚”。这一步以后还有更为重要的一步,即在第一步的基础上能够分析归纳,抓住本质,把握整体,做到融会贯通。经过这样认真分析,就会感到真正应该记住的东西并不多,这就是“由厚到薄”。这样一个整体的过程,才能真正提高效率。

当然,无论哪种读书方法,对求学者而言,都只是一种工具而已。所以,万不可为某种方法所左右,尤其忌讳读死书、死读书的恶习,对所捧之书,既能钻进去,又能跳出来。这样才能把书读活,使他人的知识为自己所用,正如孟子所言:“尽信书则不如无书。”

——选自《闲谈读书法》,有改动

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

“厚薄”

读书法

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

1.背诵第二则文言文。

2.制作一枚书签,把课文中对你启发最大的一句话抄写在上面。

课后作业

再见

古人谈读书

第2课时

课程导入

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

检查背诵

一

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

——《论语》

夯实基础

课程导入

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

朱熹

学习朱熹的言论

夯实基础

1.认识“矣、岂”2个生字,会写“谓、诵、岂”3个字。

2.朗读课文,背诵第二则文言文。

3.借助注释,理解第二则文言文的大意。

4.能联系自己的读书体会,说出第二则文言文带来的启发。

学习目标

课程导入

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

夯实基础

情境听读

1.注意字词读音。2.注意断句和节奏。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

诵读正音

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

wèi

sòng

yǐ

qǐ

xī

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

集中识字

矣

岂

qǐ

yǐ

熟字去偏旁:挨-扌=矣。

组词:岂敢、岂有此理。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

书写指导

耻

诲

谓

诵

岂

谓

诵

左右结构

左窄右宽

岂

上下结构

“岂”字下面是“己”。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

作者简介

字元晦,号晦庵,徽州婺源(今属江西)人。

中国南宋哲学家、思想家、教育家。

朱熹

(1130—1200)

他31岁正式拜程颐三传弟子李侗为师,专心儒学,继承二程(程颢、程颐),又独立发挥,形成了自己的体系,后人称为程朱理学。

《四书章句集注》《周易本义》《资治通鉴纲目》《易学启蒙》《诗集传》《楚辞集注》等。

基本信息

生平经历

主要著作

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究任务

结合注释或上下文,理解第二则文言文的大意。

1.默读第二则文言文,结合注释或上下文,试着用自己的话说说课文的大意。

2.圈出不理解的词语,然后以小组为单位进行讨论。

3.小组选派代表展示学习成果,教师引导、总结。

合作探究

探究方法

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

理解难懂的词语的意思。

我。

曾经。

说。

随意。

一定。

也。

要紧、重要。

了。

难道、哪里。

吗。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

文言文大意

我曾经说过:读书有三到,即读书时要心想、眼看、口诵。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不能专一,却只是随意地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,眼和口难道会不到吗?

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

说一说文言文的意思。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究任务

1.默读课文,思考第二则文言文告诉了我们怎样的读书方法。

2.小组交流,说一说“三到”读书法对自己的启发。

3.小组选派代表展示学习成果,教师引导、总结、指导背诵。

合作探究

联系自己的读书体会,说出第二则文言文带来的启发。

过程安排

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

第二则文言文告诉了我们怎样的读书方法?

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

我们读书要心想、眼看、口诵。“心到”,是“三到”中最重要的,用心思考了,自然就会看得仔细,也会读得正确并记忆犹新。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

谈一谈自己在平时有没有做到文中提到的读书方法。如果做到了,它给自己的读书、学习带来了哪些好处;如果没有做到,今后应该怎么做。

我在读书时能做到“眼到”“口到”,但有时不能做到“心到”。今后在读书时,我要更加用心、专心。

……

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

探究活动

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

读一读第二则文言文,并试着背诵。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

古人谈读书

心想

眼看

口诵

朱熹

(最重要)

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

谁来说说自己平时积累的与读书有关的名言或诗句?

书犹药也,善读之可以医愚。——刘向

读而未晓则思,思而未晓则读。——朱熹

读书之处,不可久坐闲谈。——申居郧

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。——于谦

鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书。——李苦禅

yún

读一读,记一记,下面与读书有关的名言或诗句。

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

联系自己的阅读经历,说说你从下面短文中学到了哪些读书方法。

古今中外,圣贤先哲,留下的读书之法,浩如烟海。但究竟自己最适合什么样的读书法,应当因人而异。鲁迅先生喜欢“跳读法”,因为他认为:“若是碰到疑问而只看那个地方,那么无论到多久都不会懂的。所以,跳过去,再向前进,于是连以前的地方都明白了。”而爱因斯坦的“总、分、合”三步读书法,特点同样十分明显。所谓“总”,就是对全文形成总体印象。所谓“分”,就是在总体了解的基础上,再略读一下全文的内容。而在略读中,则要特别注意书中的重点、要点以及与自己的需要密切相关的内容。最后是“合”,就是在略读全书之后,着重把已经获得的印象条理化、系统化,使观点与材料有机结合起来。

“跳读法”

“总、分、合”三步读书法

华罗庚主张读书的第一步是“由薄到厚”。就是说,读书要扎扎实实,每个概念、定理都要追根求源,彻底弄清楚。这样一来,本来一本较薄的书,由于增加了不少内容,就变得“较厚”了,这是“由薄到厚”。这一步以后还有更为重要的一步,即在第一步的基础上能够分析归纳,抓住本质,把握整体,做到融会贯通。经过这样认真分析,就会感到真正应该记住的东西并不多,这就是“由厚到薄”。这样一个整体的过程,才能真正提高效率。

当然,无论哪种读书方法,对求学者而言,都只是一种工具而已。所以,万不可为某种方法所左右,尤其忌讳读死书、死读书的恶习,对所捧之书,既能钻进去,又能跳出来。这样才能把书读活,使他人的知识为自己所用,正如孟子所言:“尽信书则不如无书。”

——选自《闲谈读书法》,有改动

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

“厚薄”

读书法

课程导入

夯实基础

问题探究

课堂小结

拓展延伸

布置作业

1.背诵第二则文言文。

2.制作一枚书签,把课文中对你启发最大的一句话抄写在上面。

课后作业

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地