【备考2023】浙教版科学“冲刺重高”压轴训练(二十五):生物与环境、人体健康(含解析)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】浙教版科学“冲刺重高”压轴训练(二十五):生物与环境、人体健康(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 373.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 21:20:20 | ||

图片预览

文档简介

1.近期,一则“强耐药性致命超级真菌耳念珠菌在美国爆发流行”的新闻再次引起人们对抗生素滥用现象的反思,下列有关说法错误的是( )

A.耳念珠菌在传染学上被称为传染源

B.侵入人体的耳念珠菌在免疫学上被称为抗原

C.抗真菌药物滥用选择了发生耐药变异个体生存下来

D.健康人通常不会感染耳念珠菌是因为人体具备免疫防御能力

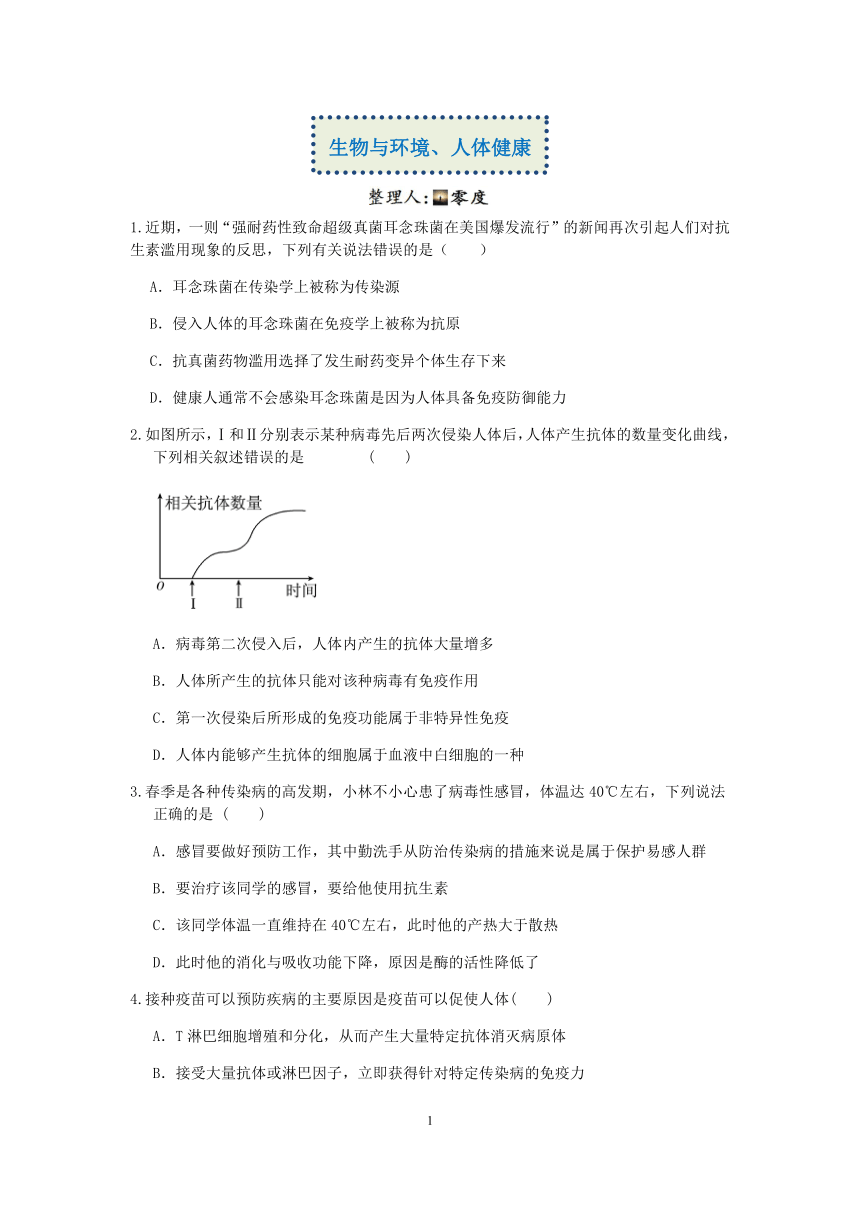

2.如图所示,Ⅰ和Ⅱ分别表示某种病毒先后两次侵染人体后,人体产生抗体的数量变化曲线,下列相关叙述错误的是 ( )

A.病毒第二次侵入后,人体内产生的抗体大量增多

B.人体所产生的抗体只能对该种病毒有免疫作用

C.第一次侵染后所形成的免疫功能属于非特异性免疫

D.人体内能够产生抗体的细胞属于血液中白细胞的一种

3.春季是各种传染病的高发期,小林不小心患了病毒性感冒,体温达40℃左右,下列说法正确的是 ( )

A.感冒要做好预防工作,其中勤洗手从防治传染病的措施来说是属于保护易感人群

B.要治疗该同学的感冒,要给他使用抗生素

C.该同学体温一直维持在40℃左右,此时他的产热大于散热

D.此时他的消化与吸收功能下降,原因是酶的活性降低了

4.接种疫苗可以预防疾病的主要原因是疫苗可以促使人体( )

A.T淋巴细胞增殖和分化,从而产生大量特定抗体消灭病原体

B.接受大量抗体或淋巴因子,立即获得针对特定传染病的免疫力

C.在健康状况下获得对特定传染病的免疫力,从而保护易感人群

D.产生针对特定传染病的抗原,从而引发特异性免疫反应

5.我国倡导无偿献血,献血时一般从献血者肘窝处静脉采血,而非动脉采血,下列解释错误的是( )

A.静脉在皮下的分布大多较浅

B.静脉管径较大,管壁薄

C.静脉内血流速度较快

D.静脉采血后容易止血

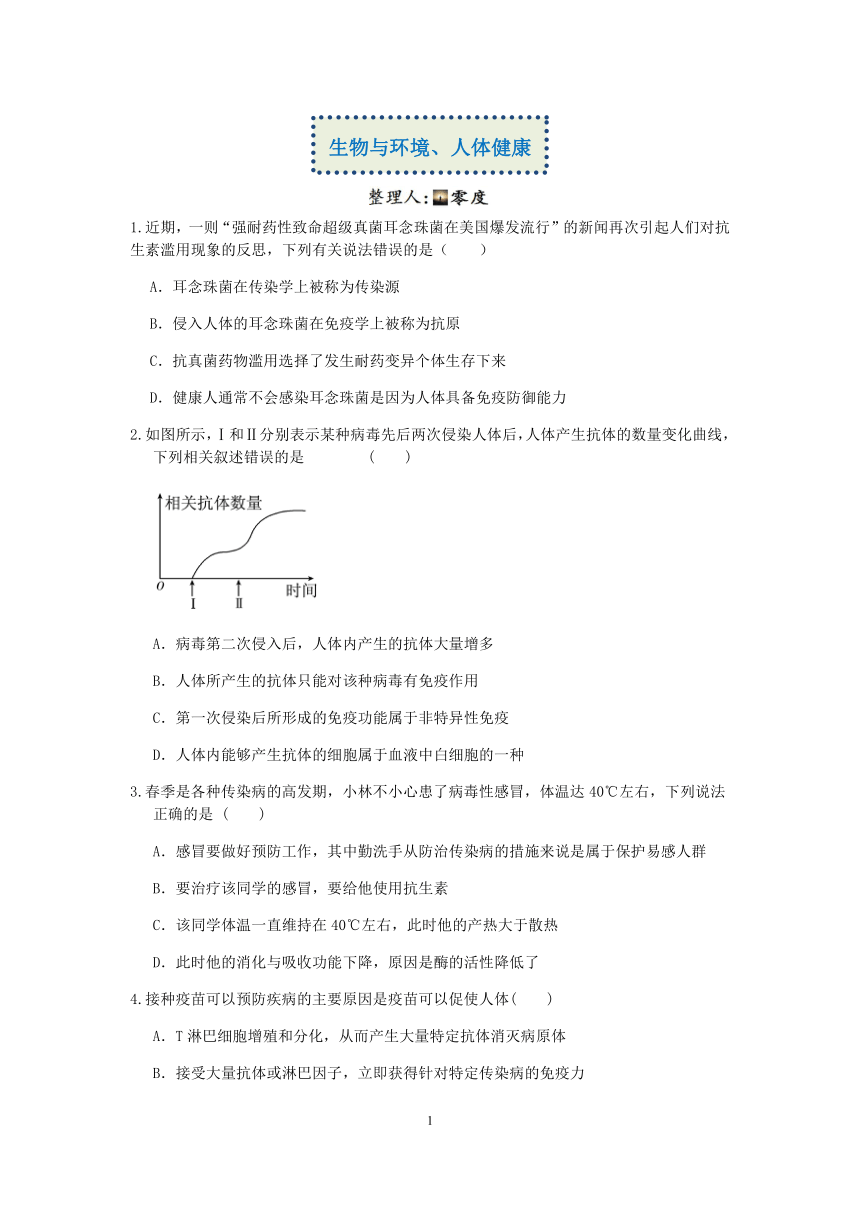

6.如图所示,甲、乙和丙为由细菌A引起的传染病在流行期间的三类人群,①②③表示三类人群的转变途径;其中甲是该传染病的患者,乙和丙是健康人,与乙相比,丙体内含有该传染病相应的抗体。下列叙述正确的是( )

A.细菌A是该传染病的传染源

B.甲是该传染病的病原体

C.丙体内产生相应的抗体属于非特异性免疫

D.①可以是接种该传染病的疫苗

7.如图一表示生态系统物质循环的全过程,图二表示某海岛生态系统食物网,图三表示某食物链中三种生物体内所含有机物的直方图。下列说法正确的是( )

A.在图一中,甲乙丙丁里代表非生物物质和能量的是甲

B.图二所示的食物网中,海藻中的能量通过3条食物链传递给大黄鱼

C.图三中A,B,C构成了图二中含海龟的一条食物链,其中C代表海龟

D.图二中的动物生殖方式是体内受精,胚胎发育方式为卵生

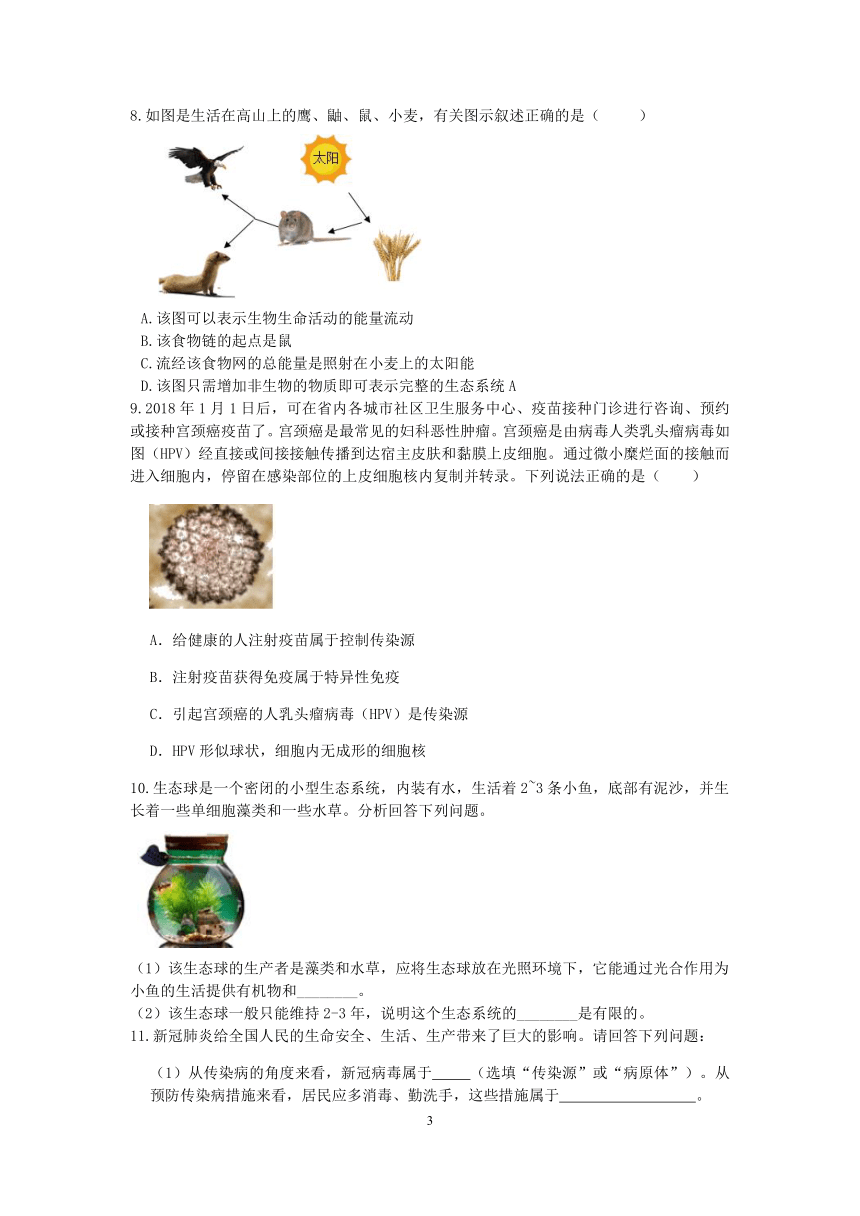

8.如图是生活在高山上的鹰、鼬、鼠、小麦,有关图示叙述正确的是( )

A.该图可以表示生物生命活动的能量流动

B.该食物链的起点是鼠

C.流经该食物网的总能量是照射在小麦上的太阳能

D.该图只需增加非生物的物质即可表示完整的生态系统A

9.2018年1月1日后,可在省内各城市社区卫生服务中心、疫苗接种门诊进行咨询、预约或接种宫颈癌疫苗了。宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤。宫颈癌是由病毒人类乳头瘤病毒如图(HPV)经直接或间接接触传播到达宿主皮肤和黏膜上皮细胞。通过微小糜烂面的接触而进入细胞内,停留在感染部位的上皮细胞核内复制并转录。下列说法正确的是( )

A.给健康的人注射疫苗属于控制传染源

B.注射疫苗获得免疫属于特异性免疫

C.引起宫颈癌的人乳头瘤病毒(HPV)是传染源

D.HPV形似球状,细胞内无成形的细胞核

10.生态球是一个密闭的小型生态系统,内装有水,生活着2~3条小鱼,底部有泥沙,并生长着一些单细胞藻类和一些水草。分析回答下列问题。

(1)该生态球的生产者是藻类和水草,应将生态球放在光照环境下,它能通过光合作用为小鱼的生活提供有机物和________。

(2)该生态球一般只能维持2-3年,说明这个生态系统的________是有限的。

11.新冠肺炎给全国人民的生命安全、生活、生产带来了巨大的影响。请回答下列问题:

(1)从传染病的角度来看,新冠病毒属于 (选填“传染源”或“病原体”)。从预防传染病措施来看,居民应多消毒、勤洗手,这些措施属于 。

(2)体外膜肺氧合机(ECMO),俗称人工肺,用于肺功能丧失患者的急救,在这次新冠疫情中发挥重要作用。使用时,先用一根导管将血液从人体静脉引出,通过人工肺后,血液经另一根导管回到人体的动脉或静脉内(如图)。人工肺的作用是 。

A.补充营养,为病人提供能量

B.加快血液循环,为病人提供动力

C.过滤血液,排出代谢废物

D.气体交换,使静脉血变成动脉血

(3)已康复的新冠病人体内产生了相应抗体,一般不会再患该病,这属于 性免疫。

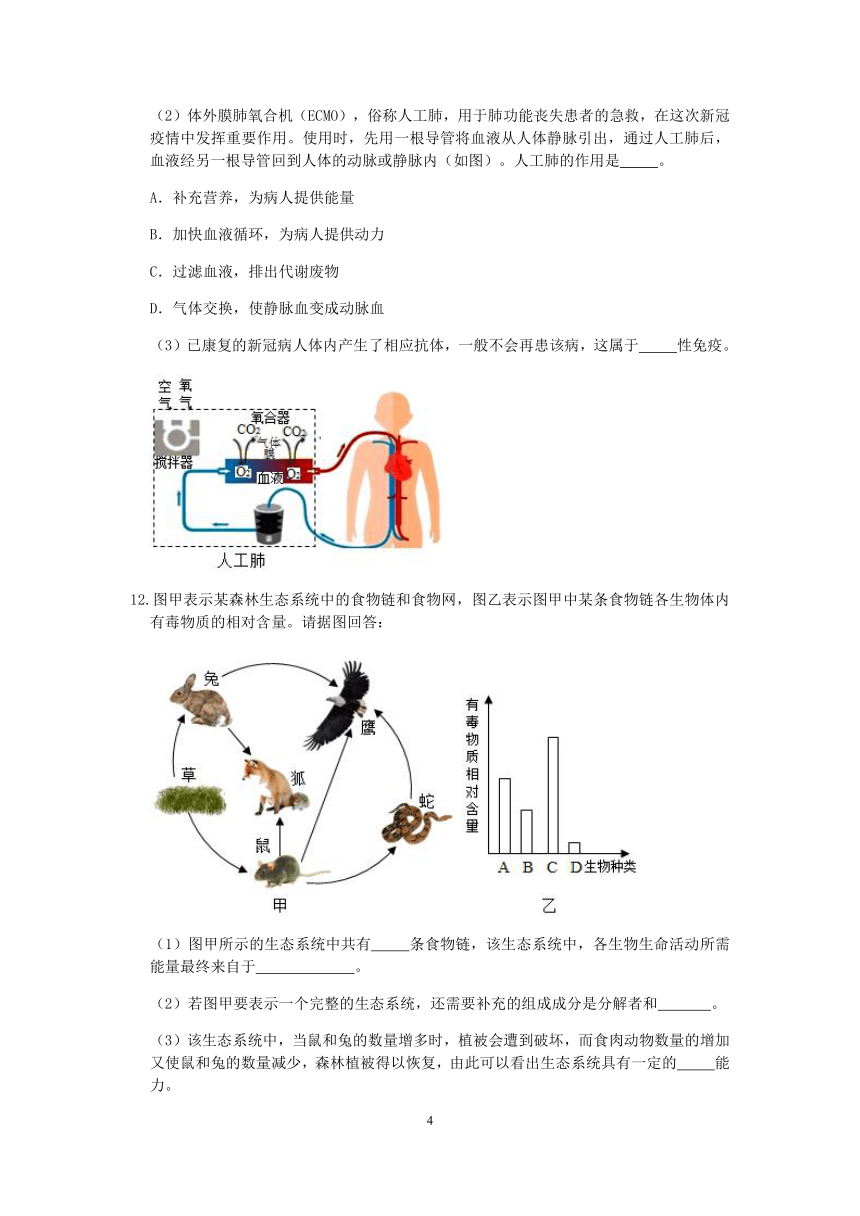

12.图甲表示某森林生态系统中的食物链和食物网,图乙表示图甲中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量。请据图回答:

(1)图甲所示的生态系统中共有 条食物链,该生态系统中,各生物生命活动所需能量最终来自于 。

(2)若图甲要表示一个完整的生态系统,还需要补充的组成成分是分解者和 。

(3)该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有一定的 能力。

(4)根据有毒物质相对含量,写出图乙表示的食物链 (用A、B、C、D四个字母表示)。

(5)图乙中的A对应图甲中的生物是 。

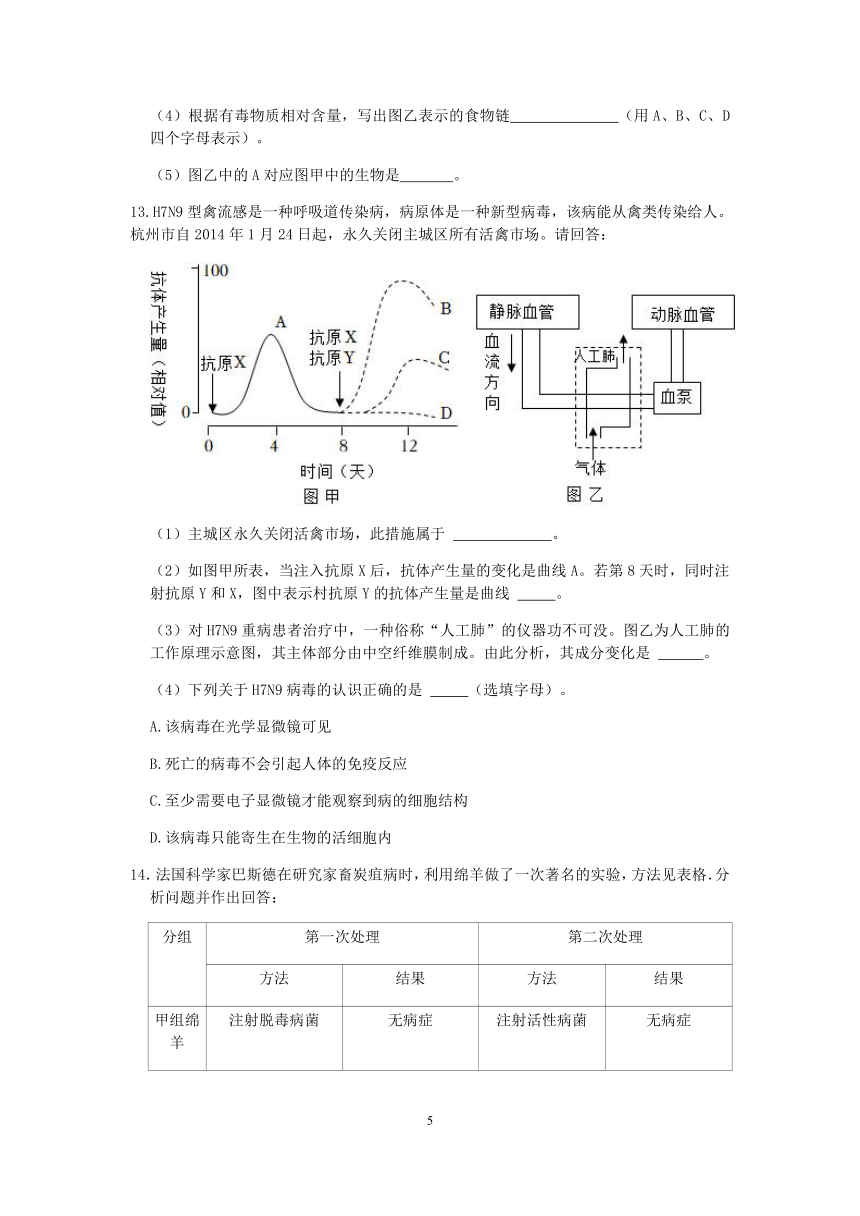

13.H7N9型禽流感是一种呼吸道传染病,病原体是一种新型病毒,该病能从禽类传染给人。杭州市自2014年1月24日起,永久关闭主城区所有活禽市场。请回答:

(1)主城区永久关闭活禽市场,此措施属于 。

(2)如图甲所表,当注入抗原X后,抗体产生量的变化是曲线A。若第8天时,同时注射抗原Y和X,图中表示村抗原Y的抗体产生量是曲线 。

(3)对H7N9重病患者治疗中,一种俗称“人工肺”的仪器功不可没。图乙为人工肺的工作原理示意图,其主体部分由中空纤维膜制成。由此分析,其成分变化是 。

(4)下列关于H7N9病毒的认识正确的是 (选填字母)。

A.该病毒在光学显微镜可见

B.死亡的病毒不会引起人体的免疫反应

C.至少需要电子显微镜才能观察到病的细胞结构

D.该病毒只能寄生在生物的活细胞内

14.法国科学家巴斯德在研究家畜炭疽病时,利用绵羊做了一次著名的实验,方法见表格.分析问题并作出回答:

分组 第一次处理 第二次处理

方法 结果 方法 结果

甲组绵羊 注射脱毒病菌 无病症 注射活性病菌 无病症

乙组绵羊 不注射任何病菌 无病症 注射活性病菌 有病症

(1)甲组绵羊在第二次注射活性病菌后没有发病,是因为这些绵羊在低毒疫苗的刺激下产生了 ,这种免疫称为 .

(2)乙组绵羊在实验中的作用是 .

(3)人类的计划免疫中,如接种乙肝疫苗,相当于实验中的 (“甲”或“乙”)组.

(4)为了防止炭疽病危害人群或家畜,在传染病爆发的时期,各个国家对进口物品进行严格的病毒学检疫,采取这一措施是属于 .

15.分析资料,回答相关问题:

资料一:每年的3月24日是“世界防治结核病日”,结核病是伴随人类历史最长,造成人类死亡最多的慢性传染病,由结核杆菌导致,患者多出现发热、咳嗽等症状。接种卡介苗可以有效预防该病,按医嘱规范用药,结核病人可以得到有效治疗并治愈。

资料二:近几年,西非多国爆发了埃博拉出血热疫情。埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的,该病毒变异非常快,不断出现新的属种,通常通过血液和其他体液等途径传播。疫情发生后,许多国家先后开展了疫苗的研制工作,目前疫情已得到了有效控制。

(1)资料一中的结核杆菌与动、植物细胞在结构上的主要区别是,虽有DNA集中的区域,却没有 。

(2)从传染病角度分析,结核杆菌和埃博拉病毒属于 ,结核病人和埃博拉出血热患者属于 。

(3)接种卡介苗后,能刺激人体内的淋巴细胞产生相应的 抵抗结核杆菌,但它不能对埃博拉出血热病毒发挥作用的原因是 。

(4)为了更好地控制埃博拉疫情的扩散,各地采取了多项措施:

①用紫外线、福尔马林等对室内外环境进行消毒

②规范睡眠,提高身体抵抗力

③对有出血症状的可疑病人隔离观察

④打喷嚏或咳嗽时应用纸巾遮掩口鼻,用过的纸巾应该妥善弃置等

上述预防传染病的措施中属于切断传染途径的是 (填序号)。

参考答案

1.解:A、耳念珠菌在传染学上被称为病原体,错误。

B、引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原,侵入人体的耳念珠菌在免疫学上被称为抗原,正确。

C、耐药细菌爆发的主要原因是抗生素选择了发生耐药变异的个体生存下来,正确。

D、健康人通常不会感染耳念珠菌是因为人体具备免疫防御能力,正确。

故选:A。

2.C

【解析】从曲线图中可知,病毒第二次侵入后,人体内产生的抗体大量增多。特异性免疫具有专一性的特点,只能对特定的病原体产生免疫作用。该种类的病毒无论是第一次还是第二次入侵人体所形成的免疫功能都属于特异性免疫。体内能够产生抗体的细胞是B淋巴细胞,属于血液中白细胞的一种。

3.D

【解析】预防传染病时,勤洗手从防治传染病的措施来说是属于切断传播途径;抗生素可治疗由细菌性感冒,对病毒性感冒不起作用;该同学体温一直维持在40℃左右,此时他的产热等于散热,只有体温正在升高的短时间内产热才略大于散热。人体内的消化酶有严格的温度条件,体温不正常时酶的活性将降低,影响人体的消化和吸收功能。

4.C

【解析】抗体是由 B 淋巴细胞产生的;疫苗中不含有抗体或者淋巴因子,含有的是抗原,注入人体后,刺激人体的 B 淋巴细胞和 T淋巴细胞进行特异性免疫;注射疫苗属于预防传染病途径中的保护易感染人群;抗原是随疫苗注入的,人体产生的是特定抗体。

5.解:静脉是将血液从身体各部分送回到心脏的血管,静脉在皮下的分布大多较浅;静脉管径较大、管壁薄;静脉采血后容易止血;所以在输液时,针刺入的血管是静脉血管;动脉是将血液从心脏输送到身体各部分去的血管,血管壁较厚、弹性大,血流速度快,故C符合题意。

故选:C。

6.解:A、细菌A是该传染病的病原体,A错误。

B、甲是该传染病的患者,属于传染源,B错误。

C、丙体内产生相应的抗体属于特异性免疫,C错误。

D、与乙相比,丙体内含有该病相应抗体,①过程最有效的办法是接种疫苗,使易感者体内产生该传染病的抗体,D正确。

故选:D。

7.C

【解析】生态系统中各种生物为维持其本身的生命活动,必须以其他生物为食物的这种由食物联结起来的链锁关系。这种摄食关系,实际上是太阳能从一种生物转到另一种生物的关系,也即物质能量通过食物链的方式流动和转换。生态系统指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。

A、由图可知,甲能进入到乙丙丁中,所以甲不可能是能量;故A错误;

B、由图二可知,海藻中的能量可通过4条食物链传递给大黄鱼;故B错误;

C、由图三可知,ABC构成的食物链是BAC的顺序,如果包含海龟的食物链,则B是海藻,A是底栖动物,C是海龟;故C正确;

D、鱼类是体外受精;故D错误;

8.A

【解析】(1)生态系统中生物所需的能量来源于植物进行光合作用所固定的太阳能,并且生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网向下流动的。

(2)物质循环和能量流动是生态系统的重要功能,生态系统的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的;在生态系统中,植物是生态系统中的生产者,因为植物能够通过光合作用制造有机物,并将光能储存在有机物中,为自身和其他生物提供了食物和能量。

(3)食物链的起点是生产者。

【解答】A、该图的食物网为:,该食物网的能量的流动特点是单向的、逐级递减,且不循环的,A符合题意。

B、该食物链的起点是小麦,B不符合题意。

C、流经该食物网的总能量是照射在小麦上的光合作用,C不符合题意。

D、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生物部分由生产者、消费者和分解者组成.图中小麦是生产者,动物是消费者,因此,除图中所示的成分外,还缺少了非生物部分和分解者,D不符合题意。

9.解:A、给健康的人注射疫苗目的是使体内产生抗体避免传染病的感染,因此属于保护易感人群,错误;

B、注射疫苗获得免疫属于特异性免疫,正确;

C、引起宫颈癌的人乳头瘤病毒(HPV)是病原体,错误;

D、HPV形似球状,无细胞结构,错误。

故选:B。

10.(1)氧气(O2)(2)自动调节能力

【解析】(1)生态系统中的能量来源于绿色植物通过光合作用固定的太阳能.植物能够通过光合作用制造有机物.有机物中储存着来自阳光的能量.植物制造的有机物,不仅供给了植物自身,也是动物的食物来源,因此藻类是生态系统中的生产者.它能通过光合作用为小虾的生活提供有机物和氧气。

(2)生态球不是自然状态下的生态系统,一般不能维持太长时间,说明这种生态系统的自动调节能力是有限的。

11.解:(1)病原体是指引起传染病的细菌、病毒和寄生虫等生物,新冠肺炎是由新冠病毒引起的,从传染病的角度来说,它属于病原体。病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,一般由蛋白质外壳和内部遗传物质组成。传染病能够在人群中流行,必须同时具备传染源、传播途径、易感人群这三个环节,缺少其中任何一个环节,传染病就流行不起来。所以只要切断传染病的流行的任何一个环节,传染病就流行不起来,因此传染病的预防措施有三个:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。从预防传染病措施来看,居民应多消毒、勤洗手,这些措施属于切断传播途径。

(2)人体在肺进行气体交换,肺泡中的氧气扩散到血液里,血液里的二氧化碳扩散到肺泡中,经肺泡内的气体交换之后血液由静脉血变成了动脉血,根据图示血液经过人工肺后,氧气进入血液,二氧化碳排出,所以此过程类似于肺泡内的气体交换,经过气体交换,使静脉血变成动脉血。

(3)当某种病原体侵入人体以后,人体会产生一种抵抗该病原体的特殊蛋白质﹣﹣﹣抗体,并在人体内存留,再同样的病原体侵入人体时,存留在体内的抗体就会将该病原体清除,人体就不会患该病了。但有其他病原体侵入人体时,这种抗体则不起作用,此类免疫属于特异性免疫。因此已康复的新冠病人体内产生了相应抗体,不会再患该病,这属于特异性免疫。

故答案为:(1)病原体;切断传播途径;

(2)D;

(3)特异性

12.解:(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。图中的食物链有;①草→兔→鹰;②草→兔→狐;③草→鼠→狐;④草→鼠→鹰;⑤草→鼠→蛇→鹰。共有5条食物链。能量:是生态系统的动力,是一切生命活动的基础;在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。

(2)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此要表示一个完整的生态系统,还应包括分解者和非生物部分。

(3)该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有自我调节能力。

(4)、(5)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图乙表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是D→B→A→C,对应甲图中的食物链为:草→鼠→蛇→鹰,所以图乙中的A对应图甲中的生物是蛇。

故答案为:

(1)5;太阳能(或光能)

(2)非生物成分

(3)自我调节

(4)D→B→A→C

(5)蛇

13.解:(1)预防传染病的一般措施可分为:控制传染源、切断传播途径、保护易感者。主城区永久关闭活禽市场是切断传播途径。

(2)第8天,同时注射抗原Y和X,注射抗原Y属于初次免疫,产生抗体的速度慢、数量少,对应曲线C。

(3)当血液通过肺动脉流经肺部的毛细血管时,由于血液中的(血浆、水、血细胞等)渗不出去,吸入肺泡内的空气中,氧的含量比血液中的多,而二氧化碳的含量比血液中的少,因此肺泡内的氧气扩散到血液里,血液中的二氧化碳扩散到肺泡里,这样,血液中二氧化碳的成分减少,氧气的成分增多。

(4)A、病毒及其微小,观察病毒必须用电子显微镜,因此光学显微镜不可见,A错误。

B、H7N9型禽流感是由于H7N9禽流感病毒引起的,抗生素是用来杀菌的,对病毒不起任何作用,B错误。

C、病毒没有细胞结构,C错误。

D、病毒没有细胞结构,因此病毒不能独立生活,而不是能独立生活,D正确。

故选:D。

故答案为:

(1)切断传播途径

(2)C

(3)氧气增多、二氧化碳减少

(4)D

14.解:(1)甲组绵羊在第一次注射脱毒病菌,刺激淋巴细胞,产生一种抵抗该抗原的抗体,获得了免疫;当第二次注射活性病菌后,病原体已侵入它体内,抗体立即与之结合,从而被消灭,因此表现为无症状.所以“甲组绵羊在第二次注射活性病菌后没有发病”,是因为这些绵羊在低毒疫苗的刺激下产生了抗体,抗体具有特异性,因此这种免疫称为特异性免疫.

(2)乙组绵羊在实验中的作用是对照作用.

(3)“人类的计划免疫中,如接种乙肝疫苗”,目的是进入人体后刺激淋巴细胞产生相应的抗体,因此相当于本实验中的甲(“甲”或“乙”)组.

(4)为了防止炭疽病危害人群或家畜,在传染病爆发的时期,各个国家对进口物品进行严格的病毒学检疫,采取这一措施是属于切断传播途径.

故答案为:(1)抗体;特异性免疫

(2)对照

(3)甲

(4)切断传播途径

15.解:(1)细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核;植物细胞的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核;动物细胞的结构有细胞膜、细胞质、细胞核。因此资料一中的结核杆菌与动、植物细胞在结构上的主要区别是没有成形的细胞核。病毒同所有生物一样,具有遗传、变异、进化,是一种体积非常微小,结构极其简单的生命形式。资料二中埃博拉病毒的结构简单,没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动。

(2)病原体指能引起疾病的微生物和寄生虫的统称。从传染病起因角度分析,引起埃博拉出血热的埃博拉病毒属于病原体,埃博拉出血热属于传染病,具有传染性和流行性的特点。结核病人和埃博拉出血热患者属于传染源。

(3)疫苗是将病原微生物及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的制剂;即疫苗是灭活的病原体,已不具有致病性,但能够刺激淋巴细胞产生抗体,即疫苗还具有抗原性,因此接种卡介苗后,能刺激人体内的淋巴细胞产生相应的抗体抵抗结核杆菌,属于特异性免疫,只针对结核杆菌起作用,但它不能对埃博拉出血热病毒发挥作用。

(4)从预防传染病的三条途径看,③对有出血症状的可疑病人隔离观察属于控制传染源;①用紫外线、福尔马林等对室内外环境进行消毒、④打喷嚏或咳嗽时应用纸巾遮掩口鼻,用过的纸巾应该妥善弃置等,都属于切断传播途径;而②规范睡眠提高身体抵抗能力,都属于保护易感人群的措施。

故答案为:(1)成形的细胞核;内部的核酸和外部的蛋白质外壳;(2)病原体;传染源;(3)抗体;卡介苗只针对结核杆菌起作用;(4)①④

生物与环境、人体健康

A.耳念珠菌在传染学上被称为传染源

B.侵入人体的耳念珠菌在免疫学上被称为抗原

C.抗真菌药物滥用选择了发生耐药变异个体生存下来

D.健康人通常不会感染耳念珠菌是因为人体具备免疫防御能力

2.如图所示,Ⅰ和Ⅱ分别表示某种病毒先后两次侵染人体后,人体产生抗体的数量变化曲线,下列相关叙述错误的是 ( )

A.病毒第二次侵入后,人体内产生的抗体大量增多

B.人体所产生的抗体只能对该种病毒有免疫作用

C.第一次侵染后所形成的免疫功能属于非特异性免疫

D.人体内能够产生抗体的细胞属于血液中白细胞的一种

3.春季是各种传染病的高发期,小林不小心患了病毒性感冒,体温达40℃左右,下列说法正确的是 ( )

A.感冒要做好预防工作,其中勤洗手从防治传染病的措施来说是属于保护易感人群

B.要治疗该同学的感冒,要给他使用抗生素

C.该同学体温一直维持在40℃左右,此时他的产热大于散热

D.此时他的消化与吸收功能下降,原因是酶的活性降低了

4.接种疫苗可以预防疾病的主要原因是疫苗可以促使人体( )

A.T淋巴细胞增殖和分化,从而产生大量特定抗体消灭病原体

B.接受大量抗体或淋巴因子,立即获得针对特定传染病的免疫力

C.在健康状况下获得对特定传染病的免疫力,从而保护易感人群

D.产生针对特定传染病的抗原,从而引发特异性免疫反应

5.我国倡导无偿献血,献血时一般从献血者肘窝处静脉采血,而非动脉采血,下列解释错误的是( )

A.静脉在皮下的分布大多较浅

B.静脉管径较大,管壁薄

C.静脉内血流速度较快

D.静脉采血后容易止血

6.如图所示,甲、乙和丙为由细菌A引起的传染病在流行期间的三类人群,①②③表示三类人群的转变途径;其中甲是该传染病的患者,乙和丙是健康人,与乙相比,丙体内含有该传染病相应的抗体。下列叙述正确的是( )

A.细菌A是该传染病的传染源

B.甲是该传染病的病原体

C.丙体内产生相应的抗体属于非特异性免疫

D.①可以是接种该传染病的疫苗

7.如图一表示生态系统物质循环的全过程,图二表示某海岛生态系统食物网,图三表示某食物链中三种生物体内所含有机物的直方图。下列说法正确的是( )

A.在图一中,甲乙丙丁里代表非生物物质和能量的是甲

B.图二所示的食物网中,海藻中的能量通过3条食物链传递给大黄鱼

C.图三中A,B,C构成了图二中含海龟的一条食物链,其中C代表海龟

D.图二中的动物生殖方式是体内受精,胚胎发育方式为卵生

8.如图是生活在高山上的鹰、鼬、鼠、小麦,有关图示叙述正确的是( )

A.该图可以表示生物生命活动的能量流动

B.该食物链的起点是鼠

C.流经该食物网的总能量是照射在小麦上的太阳能

D.该图只需增加非生物的物质即可表示完整的生态系统A

9.2018年1月1日后,可在省内各城市社区卫生服务中心、疫苗接种门诊进行咨询、预约或接种宫颈癌疫苗了。宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤。宫颈癌是由病毒人类乳头瘤病毒如图(HPV)经直接或间接接触传播到达宿主皮肤和黏膜上皮细胞。通过微小糜烂面的接触而进入细胞内,停留在感染部位的上皮细胞核内复制并转录。下列说法正确的是( )

A.给健康的人注射疫苗属于控制传染源

B.注射疫苗获得免疫属于特异性免疫

C.引起宫颈癌的人乳头瘤病毒(HPV)是传染源

D.HPV形似球状,细胞内无成形的细胞核

10.生态球是一个密闭的小型生态系统,内装有水,生活着2~3条小鱼,底部有泥沙,并生长着一些单细胞藻类和一些水草。分析回答下列问题。

(1)该生态球的生产者是藻类和水草,应将生态球放在光照环境下,它能通过光合作用为小鱼的生活提供有机物和________。

(2)该生态球一般只能维持2-3年,说明这个生态系统的________是有限的。

11.新冠肺炎给全国人民的生命安全、生活、生产带来了巨大的影响。请回答下列问题:

(1)从传染病的角度来看,新冠病毒属于 (选填“传染源”或“病原体”)。从预防传染病措施来看,居民应多消毒、勤洗手,这些措施属于 。

(2)体外膜肺氧合机(ECMO),俗称人工肺,用于肺功能丧失患者的急救,在这次新冠疫情中发挥重要作用。使用时,先用一根导管将血液从人体静脉引出,通过人工肺后,血液经另一根导管回到人体的动脉或静脉内(如图)。人工肺的作用是 。

A.补充营养,为病人提供能量

B.加快血液循环,为病人提供动力

C.过滤血液,排出代谢废物

D.气体交换,使静脉血变成动脉血

(3)已康复的新冠病人体内产生了相应抗体,一般不会再患该病,这属于 性免疫。

12.图甲表示某森林生态系统中的食物链和食物网,图乙表示图甲中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量。请据图回答:

(1)图甲所示的生态系统中共有 条食物链,该生态系统中,各生物生命活动所需能量最终来自于 。

(2)若图甲要表示一个完整的生态系统,还需要补充的组成成分是分解者和 。

(3)该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有一定的 能力。

(4)根据有毒物质相对含量,写出图乙表示的食物链 (用A、B、C、D四个字母表示)。

(5)图乙中的A对应图甲中的生物是 。

13.H7N9型禽流感是一种呼吸道传染病,病原体是一种新型病毒,该病能从禽类传染给人。杭州市自2014年1月24日起,永久关闭主城区所有活禽市场。请回答:

(1)主城区永久关闭活禽市场,此措施属于 。

(2)如图甲所表,当注入抗原X后,抗体产生量的变化是曲线A。若第8天时,同时注射抗原Y和X,图中表示村抗原Y的抗体产生量是曲线 。

(3)对H7N9重病患者治疗中,一种俗称“人工肺”的仪器功不可没。图乙为人工肺的工作原理示意图,其主体部分由中空纤维膜制成。由此分析,其成分变化是 。

(4)下列关于H7N9病毒的认识正确的是 (选填字母)。

A.该病毒在光学显微镜可见

B.死亡的病毒不会引起人体的免疫反应

C.至少需要电子显微镜才能观察到病的细胞结构

D.该病毒只能寄生在生物的活细胞内

14.法国科学家巴斯德在研究家畜炭疽病时,利用绵羊做了一次著名的实验,方法见表格.分析问题并作出回答:

分组 第一次处理 第二次处理

方法 结果 方法 结果

甲组绵羊 注射脱毒病菌 无病症 注射活性病菌 无病症

乙组绵羊 不注射任何病菌 无病症 注射活性病菌 有病症

(1)甲组绵羊在第二次注射活性病菌后没有发病,是因为这些绵羊在低毒疫苗的刺激下产生了 ,这种免疫称为 .

(2)乙组绵羊在实验中的作用是 .

(3)人类的计划免疫中,如接种乙肝疫苗,相当于实验中的 (“甲”或“乙”)组.

(4)为了防止炭疽病危害人群或家畜,在传染病爆发的时期,各个国家对进口物品进行严格的病毒学检疫,采取这一措施是属于 .

15.分析资料,回答相关问题:

资料一:每年的3月24日是“世界防治结核病日”,结核病是伴随人类历史最长,造成人类死亡最多的慢性传染病,由结核杆菌导致,患者多出现发热、咳嗽等症状。接种卡介苗可以有效预防该病,按医嘱规范用药,结核病人可以得到有效治疗并治愈。

资料二:近几年,西非多国爆发了埃博拉出血热疫情。埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的,该病毒变异非常快,不断出现新的属种,通常通过血液和其他体液等途径传播。疫情发生后,许多国家先后开展了疫苗的研制工作,目前疫情已得到了有效控制。

(1)资料一中的结核杆菌与动、植物细胞在结构上的主要区别是,虽有DNA集中的区域,却没有 。

(2)从传染病角度分析,结核杆菌和埃博拉病毒属于 ,结核病人和埃博拉出血热患者属于 。

(3)接种卡介苗后,能刺激人体内的淋巴细胞产生相应的 抵抗结核杆菌,但它不能对埃博拉出血热病毒发挥作用的原因是 。

(4)为了更好地控制埃博拉疫情的扩散,各地采取了多项措施:

①用紫外线、福尔马林等对室内外环境进行消毒

②规范睡眠,提高身体抵抗力

③对有出血症状的可疑病人隔离观察

④打喷嚏或咳嗽时应用纸巾遮掩口鼻,用过的纸巾应该妥善弃置等

上述预防传染病的措施中属于切断传染途径的是 (填序号)。

参考答案

1.解:A、耳念珠菌在传染学上被称为病原体,错误。

B、引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原,侵入人体的耳念珠菌在免疫学上被称为抗原,正确。

C、耐药细菌爆发的主要原因是抗生素选择了发生耐药变异的个体生存下来,正确。

D、健康人通常不会感染耳念珠菌是因为人体具备免疫防御能力,正确。

故选:A。

2.C

【解析】从曲线图中可知,病毒第二次侵入后,人体内产生的抗体大量增多。特异性免疫具有专一性的特点,只能对特定的病原体产生免疫作用。该种类的病毒无论是第一次还是第二次入侵人体所形成的免疫功能都属于特异性免疫。体内能够产生抗体的细胞是B淋巴细胞,属于血液中白细胞的一种。

3.D

【解析】预防传染病时,勤洗手从防治传染病的措施来说是属于切断传播途径;抗生素可治疗由细菌性感冒,对病毒性感冒不起作用;该同学体温一直维持在40℃左右,此时他的产热等于散热,只有体温正在升高的短时间内产热才略大于散热。人体内的消化酶有严格的温度条件,体温不正常时酶的活性将降低,影响人体的消化和吸收功能。

4.C

【解析】抗体是由 B 淋巴细胞产生的;疫苗中不含有抗体或者淋巴因子,含有的是抗原,注入人体后,刺激人体的 B 淋巴细胞和 T淋巴细胞进行特异性免疫;注射疫苗属于预防传染病途径中的保护易感染人群;抗原是随疫苗注入的,人体产生的是特定抗体。

5.解:静脉是将血液从身体各部分送回到心脏的血管,静脉在皮下的分布大多较浅;静脉管径较大、管壁薄;静脉采血后容易止血;所以在输液时,针刺入的血管是静脉血管;动脉是将血液从心脏输送到身体各部分去的血管,血管壁较厚、弹性大,血流速度快,故C符合题意。

故选:C。

6.解:A、细菌A是该传染病的病原体,A错误。

B、甲是该传染病的患者,属于传染源,B错误。

C、丙体内产生相应的抗体属于特异性免疫,C错误。

D、与乙相比,丙体内含有该病相应抗体,①过程最有效的办法是接种疫苗,使易感者体内产生该传染病的抗体,D正确。

故选:D。

7.C

【解析】生态系统中各种生物为维持其本身的生命活动,必须以其他生物为食物的这种由食物联结起来的链锁关系。这种摄食关系,实际上是太阳能从一种生物转到另一种生物的关系,也即物质能量通过食物链的方式流动和转换。生态系统指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。

A、由图可知,甲能进入到乙丙丁中,所以甲不可能是能量;故A错误;

B、由图二可知,海藻中的能量可通过4条食物链传递给大黄鱼;故B错误;

C、由图三可知,ABC构成的食物链是BAC的顺序,如果包含海龟的食物链,则B是海藻,A是底栖动物,C是海龟;故C正确;

D、鱼类是体外受精;故D错误;

8.A

【解析】(1)生态系统中生物所需的能量来源于植物进行光合作用所固定的太阳能,并且生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网向下流动的。

(2)物质循环和能量流动是生态系统的重要功能,生态系统的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的;在生态系统中,植物是生态系统中的生产者,因为植物能够通过光合作用制造有机物,并将光能储存在有机物中,为自身和其他生物提供了食物和能量。

(3)食物链的起点是生产者。

【解答】A、该图的食物网为:,该食物网的能量的流动特点是单向的、逐级递减,且不循环的,A符合题意。

B、该食物链的起点是小麦,B不符合题意。

C、流经该食物网的总能量是照射在小麦上的光合作用,C不符合题意。

D、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,而生物部分由生产者、消费者和分解者组成.图中小麦是生产者,动物是消费者,因此,除图中所示的成分外,还缺少了非生物部分和分解者,D不符合题意。

9.解:A、给健康的人注射疫苗目的是使体内产生抗体避免传染病的感染,因此属于保护易感人群,错误;

B、注射疫苗获得免疫属于特异性免疫,正确;

C、引起宫颈癌的人乳头瘤病毒(HPV)是病原体,错误;

D、HPV形似球状,无细胞结构,错误。

故选:B。

10.(1)氧气(O2)(2)自动调节能力

【解析】(1)生态系统中的能量来源于绿色植物通过光合作用固定的太阳能.植物能够通过光合作用制造有机物.有机物中储存着来自阳光的能量.植物制造的有机物,不仅供给了植物自身,也是动物的食物来源,因此藻类是生态系统中的生产者.它能通过光合作用为小虾的生活提供有机物和氧气。

(2)生态球不是自然状态下的生态系统,一般不能维持太长时间,说明这种生态系统的自动调节能力是有限的。

11.解:(1)病原体是指引起传染病的细菌、病毒和寄生虫等生物,新冠肺炎是由新冠病毒引起的,从传染病的角度来说,它属于病原体。病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,一般由蛋白质外壳和内部遗传物质组成。传染病能够在人群中流行,必须同时具备传染源、传播途径、易感人群这三个环节,缺少其中任何一个环节,传染病就流行不起来。所以只要切断传染病的流行的任何一个环节,传染病就流行不起来,因此传染病的预防措施有三个:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。从预防传染病措施来看,居民应多消毒、勤洗手,这些措施属于切断传播途径。

(2)人体在肺进行气体交换,肺泡中的氧气扩散到血液里,血液里的二氧化碳扩散到肺泡中,经肺泡内的气体交换之后血液由静脉血变成了动脉血,根据图示血液经过人工肺后,氧气进入血液,二氧化碳排出,所以此过程类似于肺泡内的气体交换,经过气体交换,使静脉血变成动脉血。

(3)当某种病原体侵入人体以后,人体会产生一种抵抗该病原体的特殊蛋白质﹣﹣﹣抗体,并在人体内存留,再同样的病原体侵入人体时,存留在体内的抗体就会将该病原体清除,人体就不会患该病了。但有其他病原体侵入人体时,这种抗体则不起作用,此类免疫属于特异性免疫。因此已康复的新冠病人体内产生了相应抗体,不会再患该病,这属于特异性免疫。

故答案为:(1)病原体;切断传播途径;

(2)D;

(3)特异性

12.解:(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。图中的食物链有;①草→兔→鹰;②草→兔→狐;③草→鼠→狐;④草→鼠→鹰;⑤草→鼠→蛇→鹰。共有5条食物链。能量:是生态系统的动力,是一切生命活动的基础;在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。

(2)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此要表示一个完整的生态系统,还应包括分解者和非生物部分。

(3)该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有自我调节能力。

(4)、(5)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图乙表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是D→B→A→C,对应甲图中的食物链为:草→鼠→蛇→鹰,所以图乙中的A对应图甲中的生物是蛇。

故答案为:

(1)5;太阳能(或光能)

(2)非生物成分

(3)自我调节

(4)D→B→A→C

(5)蛇

13.解:(1)预防传染病的一般措施可分为:控制传染源、切断传播途径、保护易感者。主城区永久关闭活禽市场是切断传播途径。

(2)第8天,同时注射抗原Y和X,注射抗原Y属于初次免疫,产生抗体的速度慢、数量少,对应曲线C。

(3)当血液通过肺动脉流经肺部的毛细血管时,由于血液中的(血浆、水、血细胞等)渗不出去,吸入肺泡内的空气中,氧的含量比血液中的多,而二氧化碳的含量比血液中的少,因此肺泡内的氧气扩散到血液里,血液中的二氧化碳扩散到肺泡里,这样,血液中二氧化碳的成分减少,氧气的成分增多。

(4)A、病毒及其微小,观察病毒必须用电子显微镜,因此光学显微镜不可见,A错误。

B、H7N9型禽流感是由于H7N9禽流感病毒引起的,抗生素是用来杀菌的,对病毒不起任何作用,B错误。

C、病毒没有细胞结构,C错误。

D、病毒没有细胞结构,因此病毒不能独立生活,而不是能独立生活,D正确。

故选:D。

故答案为:

(1)切断传播途径

(2)C

(3)氧气增多、二氧化碳减少

(4)D

14.解:(1)甲组绵羊在第一次注射脱毒病菌,刺激淋巴细胞,产生一种抵抗该抗原的抗体,获得了免疫;当第二次注射活性病菌后,病原体已侵入它体内,抗体立即与之结合,从而被消灭,因此表现为无症状.所以“甲组绵羊在第二次注射活性病菌后没有发病”,是因为这些绵羊在低毒疫苗的刺激下产生了抗体,抗体具有特异性,因此这种免疫称为特异性免疫.

(2)乙组绵羊在实验中的作用是对照作用.

(3)“人类的计划免疫中,如接种乙肝疫苗”,目的是进入人体后刺激淋巴细胞产生相应的抗体,因此相当于本实验中的甲(“甲”或“乙”)组.

(4)为了防止炭疽病危害人群或家畜,在传染病爆发的时期,各个国家对进口物品进行严格的病毒学检疫,采取这一措施是属于切断传播途径.

故答案为:(1)抗体;特异性免疫

(2)对照

(3)甲

(4)切断传播途径

15.解:(1)细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核;植物细胞的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核;动物细胞的结构有细胞膜、细胞质、细胞核。因此资料一中的结核杆菌与动、植物细胞在结构上的主要区别是没有成形的细胞核。病毒同所有生物一样,具有遗传、变异、进化,是一种体积非常微小,结构极其简单的生命形式。资料二中埃博拉病毒的结构简单,没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动。

(2)病原体指能引起疾病的微生物和寄生虫的统称。从传染病起因角度分析,引起埃博拉出血热的埃博拉病毒属于病原体,埃博拉出血热属于传染病,具有传染性和流行性的特点。结核病人和埃博拉出血热患者属于传染源。

(3)疫苗是将病原微生物及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的制剂;即疫苗是灭活的病原体,已不具有致病性,但能够刺激淋巴细胞产生抗体,即疫苗还具有抗原性,因此接种卡介苗后,能刺激人体内的淋巴细胞产生相应的抗体抵抗结核杆菌,属于特异性免疫,只针对结核杆菌起作用,但它不能对埃博拉出血热病毒发挥作用。

(4)从预防传染病的三条途径看,③对有出血症状的可疑病人隔离观察属于控制传染源;①用紫外线、福尔马林等对室内外环境进行消毒、④打喷嚏或咳嗽时应用纸巾遮掩口鼻,用过的纸巾应该妥善弃置等,都属于切断传播途径;而②规范睡眠提高身体抵抗能力,都属于保护易感人群的措施。

故答案为:(1)成形的细胞核;内部的核酸和外部的蛋白质外壳;(2)病原体;传染源;(3)抗体;卡介苗只针对结核杆菌起作用;(4)①④

生物与环境、人体健康

同课章节目录