部编版语文七年级上册第二单元综合素质评价(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级上册第二单元综合素质评价(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 79.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 22:20:10 | ||

图片预览

文档简介

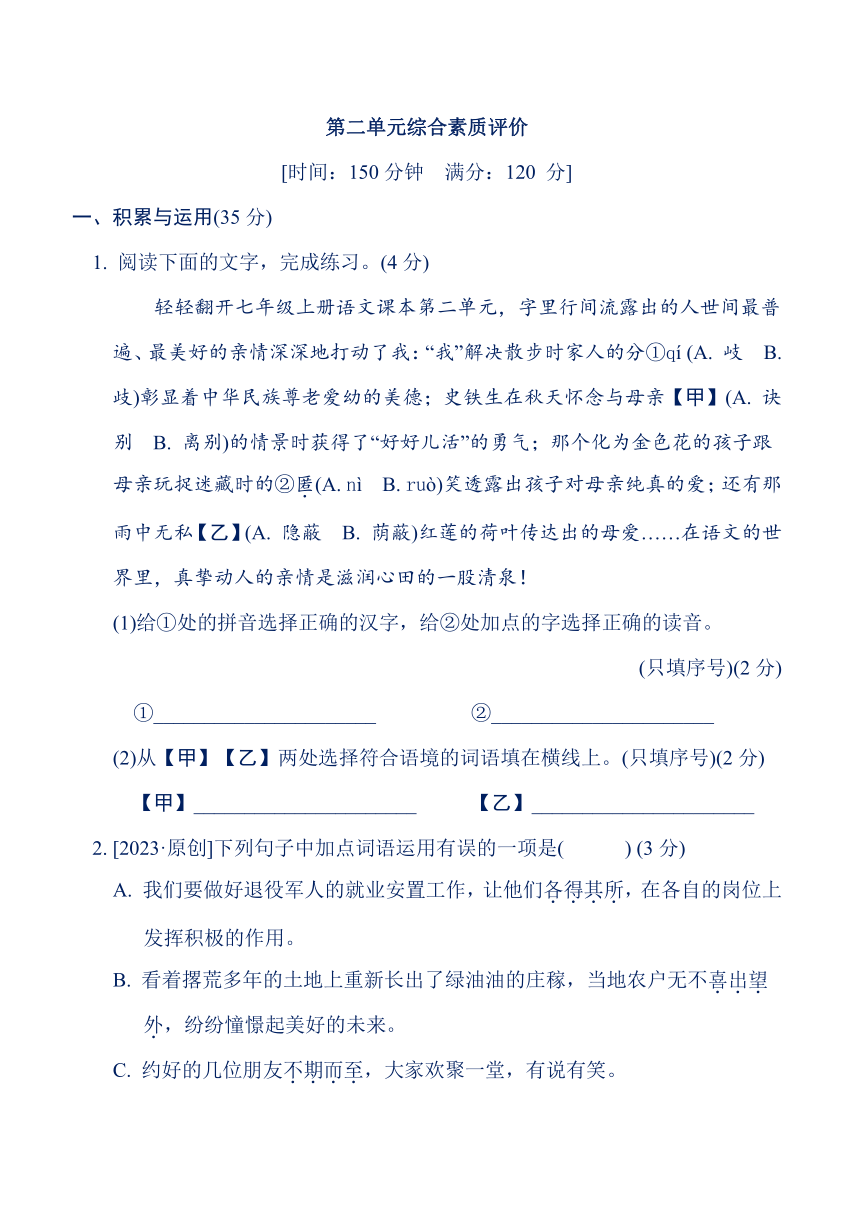

第二单元综合素质评价

[时间:150分钟 满分:120 分]

一、积累与运用(35分)

1. 阅读下面的文字,完成练习。(4分)

轻轻翻开七年级上册语文课本第二单元,字里行间流露出的人世间最普遍、最美好的亲情深深地打动了我:“我”解决散步时家人的分①qí (A. 岐 B. 歧)彰显着中华民族尊老爱幼的美德;史铁生在秋天怀念与母亲【甲】(A. 诀别 B. 离别)的情景时获得了“好好儿活”的勇气;那个化为金色花的孩子跟母亲玩捉迷藏时的②匿(A. nì B. ruò)笑透露出孩子对母亲纯真的爱;还有那雨中无私【乙】(A. 隐蔽 B. 荫蔽)红莲的荷叶传达出的母爱……在语文的世界里,真挚动人的亲情是滋润心田的一股清泉!

(1)给①处的拼音选择正确的汉字,给②处加点的字选择正确的读音。

(只填序号)(2分)

①______________________ ②______________________

(2)从【甲】【乙】两处选择符合语境的词语填在横线上。(只填序号)(2分)

【甲】______________________ 【乙】______________________

2. [2023·原创]下列句子中加点词语运用有误的一项是( ) (3分)

A. 我们要做好退役军人的就业安置工作,让他们各得其所,在各自的岗位上发挥积极的作用。

B. 看着撂荒多年的土地上重新长出了绿油油的庄稼,当地农户无不喜出望外,纷纷憧憬起美好的未来。

C. 约好的几位朋友不期而至,大家欢聚一堂,有说有笑。

D. 父亲一改以往的沉默寡言,絮絮叨叨地和我聊了很多往事。

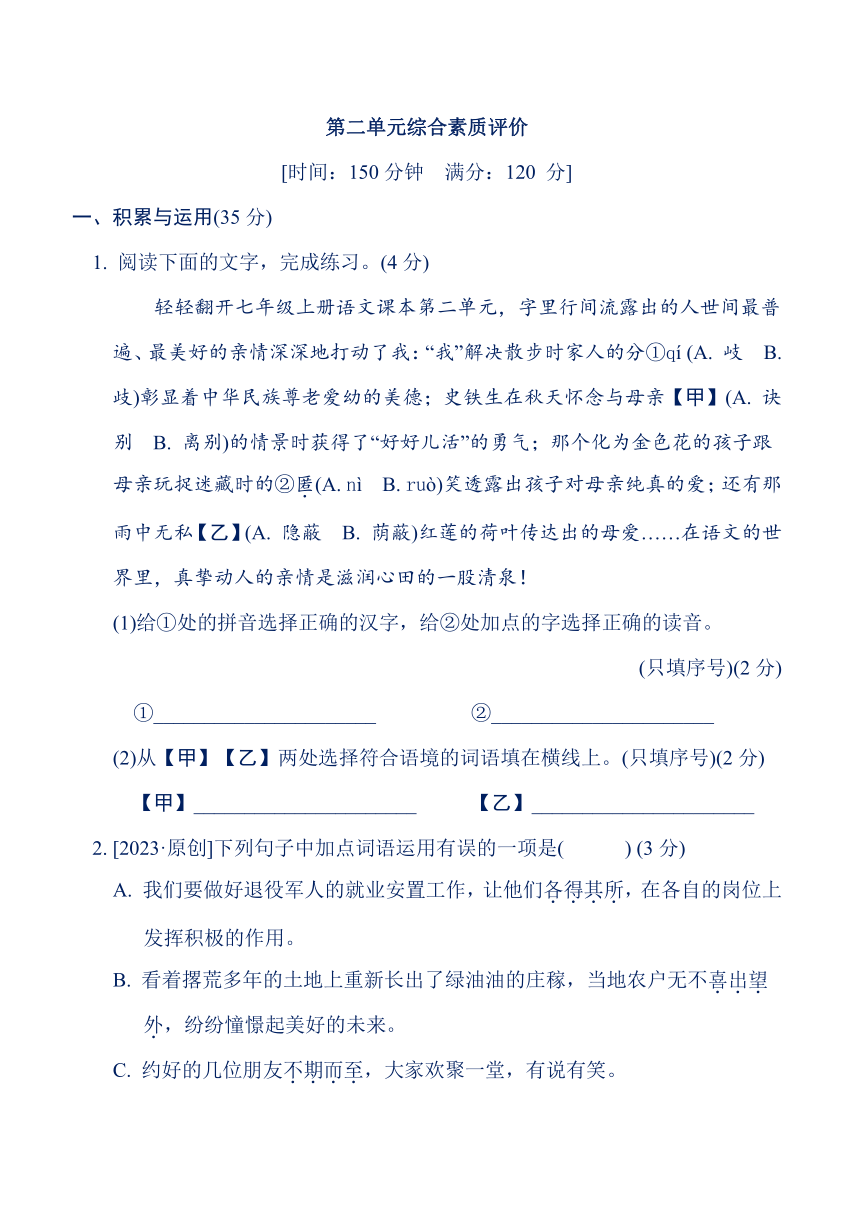

3. [2022·广东改编]下列对病句的修改不正确的一项是( ) (3分)

A. 学校提倡学生“自己的事情自己做,简单的家务抢着做,复杂的家务帮着做”,旨在培养他们每天劳动。(在“劳动”后加上“的观点”)

B. 广大青年崇德向善,不仅关乎其人生道路能否走得正、走得远,更关乎整个社会能否风清气正、和谐友爱。(在“崇德向善”前加上“能否”)

C. 随着博物馆越建越多,展览内容越来越丰富,最大限度发挥博物馆的作用就成了目前的当务之急。(把“目前的”删掉)

D. 在“新时代城市家居”研讨会上,一位年轻的设计师提出了智慧城市家居的明确设计理念。(把“明确”调到“提出”前)

4. [2022·杭州改编]在下面文字的画线处填入语句,衔接最恰当的一项是( )

(3分)

“每一代人有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路。”________相信我们一定能不负先辈重托,不辱历史使命,走好我们这一代人的长征路。

①我们要树立远大目标,刻苦学习,为报效祖国打下坚实的基础。

②想今朝,我们应如何珍惜幸福生活,继承和发扬先辈们的奋斗精神?

③然后在实践中历练,面对各种艰难险阻,挺身而出,攻坚克难。

④忆往昔,先辈们披荆斩棘,浴血奋斗,换来今天的和平岁月。

A. ①④③② B. ④③①② C. ④②①③ D. ①②④③

5. 填空。(9分)

(1)公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“_______________________。”

兄女曰:“______________________。”(《咏雪》)

(2)元方曰:“________________________。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”(《陈太丘与友期行》)

(3)《行军九日思长安故园》中写出了诗人对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望的诗句是:__________________,__________________。

(4)《江南逢李龟年》一诗中,常被用来表达久别重逢,幸会难得的心情的诗句是: ______________________,_______________________。

(5)《夜上受降城闻笛》一诗中,表现边塞荒寒凄冷的诗句是:__________________,__________________。

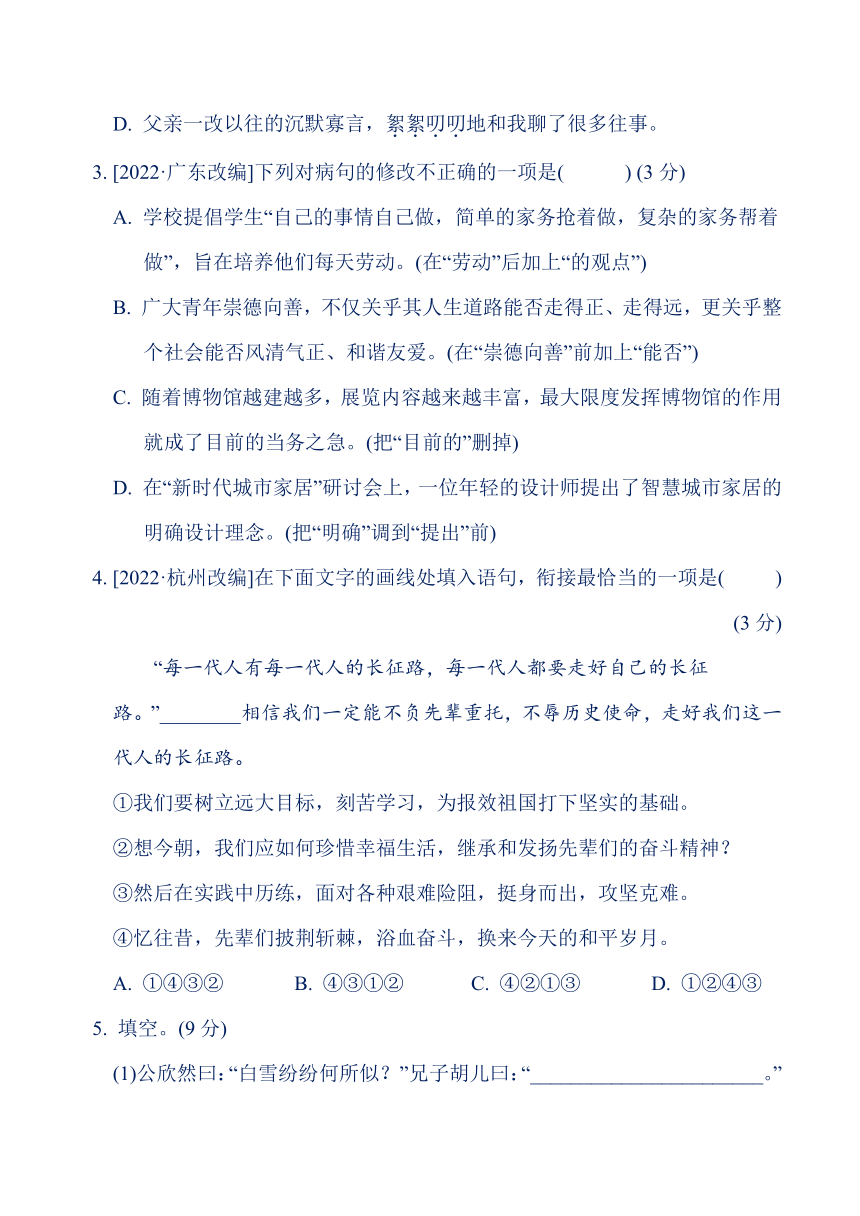

6. [2022·眉山东坡区期末]以下是小曾在他父亲的生日宴会上的讲话,有两处表达不得体,请找出来并改正。(4分)

喜逢(A)令尊生日,承蒙各位亲友(B)拜望,大家欢聚一堂,共享这份快乐。今日,我们略备薄酒,(C)聊表寸心,如有不周之处,敬请(D)见谅。

(1) ______________处错(只填序号),应改为:___________________。(2分)

(2) ______________处错(只填序号),应改为:___________________。(2分)

7. [2022·遂宁改编]团委组织同学们到敬老院进行“孝亲敬老,青年在行动”慰问演出。(9分)

(1)请为演出拟写一条宣传标语。(4分)

(2)请你根据下面的内容,用简洁的语言进行准确、完整的转述。

演出过程中,张奶奶见主持人小吴长得特别像自己的孙女,就想与小吴拍张照片,但又不好意思直接跟小吴说。小吴知道后,请你转告张奶奶,演出结束后她就去休息室找张奶奶,然后去院子里的花坛边合影。(5分)

你对张奶奶说:“______________________________________________

______________________________________________________________。”

二、阅读理解(35分)

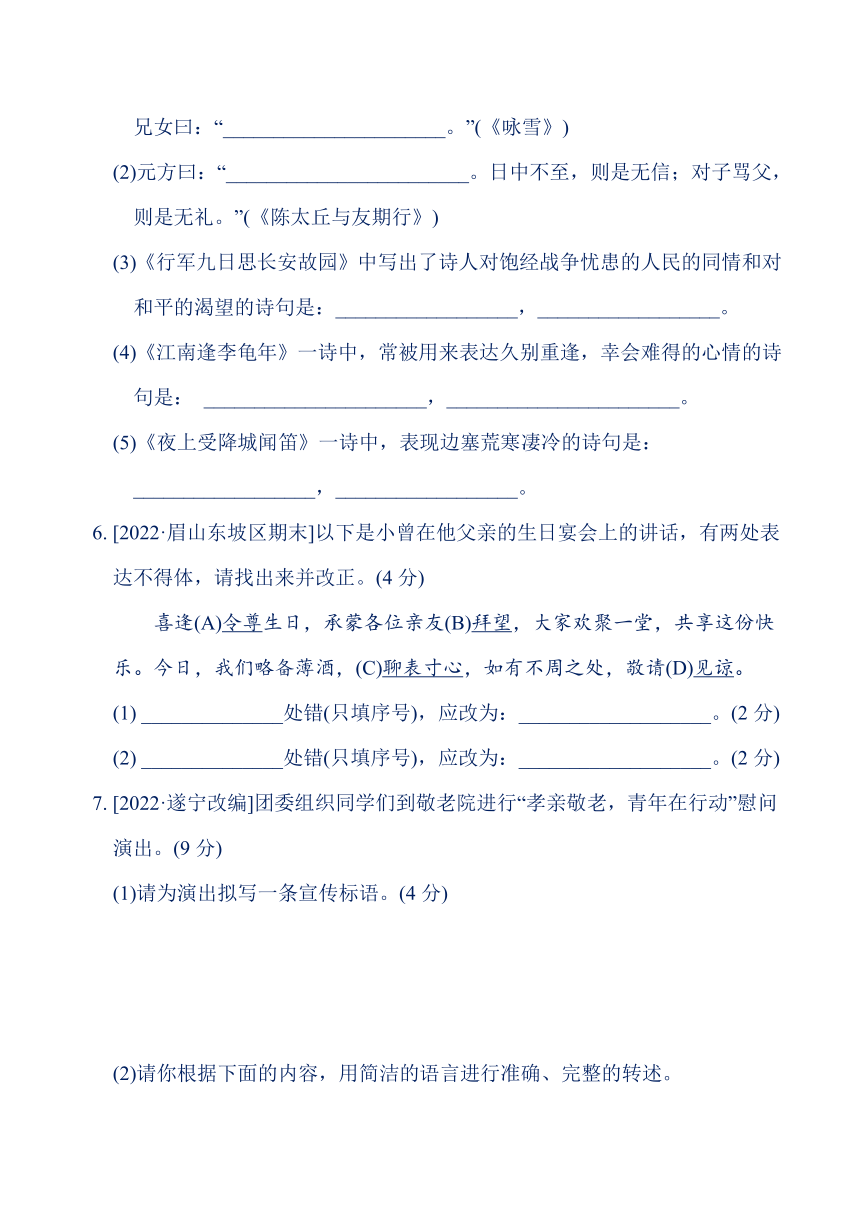

(一)阅读下面的文言文,完成练习。(9分)

陶公①少有大志,家酷贫,与母湛氏同居。同郡范逵素知名,举孝廉,投侃宿。于时冰雪积日,侃室如悬磬②,而逵马仆甚多。侃母湛氏语侃曰:“汝但出外留客,吾自为计。”湛头发委地,下为二髲③,卖得数斛米。斫诸屋柱悉割半为薪剉诸荐以为马草。日夕,遂设精食,从者皆无所乏。逵既叹其才辩,又深愧其厚意。明旦去,侃追送不已,且百里许。逵曰:“路已远,君宜还。”侃犹不返。逵曰:“卿可去矣。至洛阳,当相为美谈。”侃乃返。逵及洛,遂称之于羊晫、顾荣诸人,大获美誉。

(节选自《世说新语》,有删改)

【注释】①陶公:即陶侃,东晋名将。②室如悬磬:形容室内空无所有,如悬挂的石磬一样。③髲(bì):假发。

8. 下列对文中画波浪线句子的断句,正确的一项是( )(2分)

A. 斫诸屋/柱悉割半/为薪剉/诸荐以为马草

B. 斫诸屋/柱悉割半为薪/剉诸荐/以为马草

C. 斫诸屋柱/悉割半为薪/剉诸荐/以为马草

D. 斫诸屋柱/悉割半/为薪剉诸荐/以为马草

9. 解释下列句中加点的词。(2分)

(1)湛头发委地 委:____________________________________________

(2)卿可去矣 去:____________________________________________

10. 用现代汉语翻译文中画横线的句子。(2分)

明旦去,侃追送不已,且百里许。

11. 文中的陶侃具有怎样的形象特点?(3分)

(二)[2023·原创]阅读下面的文章,完成练习。(12分)

荷塘秋色

郑有义

①咫尺之遥,有一南湖。南湖,有一百亩荷塘。花开时,满塘姹紫嫣红青绿,必引得我流连忘返。

②喜欢荷,不仅仅因其清丽、淡雅,更因对坚贞、清正的敬仰。

③去年夏日,为荷所系,我曾连续几天跟踪观察一朵荷花。荷的花期很长,南方三个多月,北方两个来月,然而我发现,一朵荷花的生命只有三到七天。

④那是一朵娇嫩的荷。含苞怒放的第二天最艳丽,第三天色彩淡了,第四天垂下花瓣,第五天开始闭合,第六天便脱落。从含苞待放到半开、绽放、枯

萎,在不到七天的时间里,荷把全部的美好献给人们,也算是昙花一现了。

⑤我却从未想过,会在秋意深浓之际,在繁华褪尽之后,去赏那枯槁之荷。

⑥那日,我读李商隐写秋亭夜雨的诗句:“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”李商隐在孤寂之时,听到雨打枯荷,捕捉到一种别样的美。恰值深秋,我心头一动,于是专程去南湖拜访枯荷。

⑦此时的北国,已看不到荷花了。放眼望去,水面上的荷枯茎根根、残苞朵朵,却仍直直地挺立着。它们有的似悠然小憩,有的如冷眼观天,并无半点枯槁的落寞与苍凉,仍然独具风韵与自信,令我油然而生出敬意。我又想到,暮年是人生所必经,人又能否像荷这样淡定、从容?因人而异了。曹操豪情满怀:“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”刘禹锡自信:“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”李商隐清醒:“夕阳无限好,只是近黄昏。”

⑧从眼前的枯荷中,我却看到了另一种意境:淡淡的、无相无心无我的禅境。

⑨那全然没有了往日红绿粉白之艳丽的荷,在秋风中自在摇曳,分明在昭示,光彩夺目的美虽曾属于它们,却是过去,更是外在。而今虽已枯萎,却显得淡泊、清冷,气象万千。与这冷霜寒风中的沧桑、肃然相比,昔日那炫目的美是多么不值一提!此刻眼前之枯荷,让我想到了万古长空、无欲无我之境,这是荷之灵魂的升华。

⑩荷的春之青涩、夏之繁华、秋冬之残败,无一不是一种美。人生亦如此,少时心怀梦想,壮年拼搏奋斗,老年悠然散淡。不同的生命阶段有着不同的生活主题,但生命之美是不变的。也只有盛开过、沧桑过,才能有所积淀,拥有当下波澜不惊的安然。

不觉间,已夕阳西下。眼前的荷塘,逶迤连绵,浑如长卷,苍劲卓然,每一朵荷似乎都有自己的故事。这何尝不是一幅关于秋荷的《清明上河图》?

(选自《光明日报》,有删改)

12. 文章的感情基调是怎样的?(3分)

13. 请从下面的提示中任选一个角度,比较本文与《荷叶·母亲》的异同。(4分)

(提示:构思角度、感情基调、语言风格等。)

14. 结合文中画线语句,谈谈你从中体会到的作者对人生的思考。(5分)

(三)[2022·牡丹江期末]阅读下面的文章,完成练习。(14分)

母亲手中那根棍

张金刚

①“嗒、嗒”,木棍敲击水磨石地面的声响回荡在医院走廊里,有些突兀。我搀着母亲的左臂,母亲右手拄着拐棍,慢慢走向楼上的化验室。一声,再一声,敲得我的心生疼。

②这木棍是我从朋友那里淘到的深山六道木,褪了皮,直溜、光滑、坚硬;选一枝杈处,留段握柄,截断,磨光,正好给走路已然蹒跚的母亲当拐棍。她眉头一皱,不乐意了:“我不需要这玩意儿,拿走,拿走。”我随手撂在了门后墙角,任其搁置数年,积了厚厚的灰尘。

③这次母亲头晕、腿疼,我将擦拭干净的拐棍递给她。母亲叹了口气,一手扶着门框,一手颤颤巍巍地接过去,第一次拄着上了去医院的车,她边走边念叨:“到底还是拄上了呀!”一向要强的母亲,终因拄上那根拐棍,服了老。

④印象中,母亲手中倒是常握着一根棍。只不过,先前那根棍总是被母亲自如支配,“舞”在手上,支撑起我们全家虽贫穷却未倾倒的烟火日子。

⑤“娘,我回来了!”我看见母亲正站在锅边,挥舞木棍,搅着一锅金黄喷香的玉米面糊糊,锅里腾起的热气模糊了她年轻的面容。哪料母亲猛一扭头,直起腰,不管燃着火、做着饭,举着搅棍就朝我冲来,嘴里喊着:“我叫你和同学打架!”看来是有人提前告了我一状。

⑥我生怕被母亲逮住,便扔下书包,撒腿就跑。母亲跑得快,我跑得更快。她停步喘口气的当儿,还不忘将搅棍横在嘴边,转着圈儿地啃光粘在上面的玉米面糊糊,边啃边嚷:“给我站住!”我跑上了山,母亲忽地站定,一跺脚:“不好,饭煳了!回来再找你算账。”她一扭头,挥舞着搅棍,冲回了家。

⑦当我从山上折了两根六道木回家,送给母亲做搅棍时,饭菜已摆上了桌。我“嘿嘿”一笑,分明闻到了丝丝煳锅的味道。如今,母亲已没心气搅糊糊给我

吃了,可那两根被母亲磨得溜光的搅棍还挂在墙上。

⑧近年来,我回老家时常帮年迈的父母干些活儿。每次干活儿,母亲都会嘱咐我穿上那双布鞋。那是十几年前我陪母亲在灶前闲聊,先聊到她打小没念过书,连名字都不会写,我便握着她的手,她握着烧火棍,一笔一画在地上教她写“李向荣”。后来,她又在墙上陆续写了很多遍,越写越好。再聊到我很怀念儿时的千层底,母亲便扔掉烧火棍,随手折了两根柴火棍,敲我一下:“抬脚!”她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋。我穿在脚上,下地、进山、走路,踏实得很……

⑨上医院二楼时,母亲的身体明显侧向了我,我的右臂不由加了把力。木棍的声响已很微弱,我生怕打滑或拄空,叫母亲停下,接过木棍夹在了我的左腋下。母亲虽然重复说:“拄着棍儿,能走,能走。”却分明又将身体压向了我,我的右臂不由得使足了劲,反倒走得快了、稳了。

⑩母亲住院观察一周,并无大碍,便回了村。那根六道木拐棍却成了近八十岁的老母亲的手中之物,从不离身,可她的行动也仅限于院里院外几十米的范围。坐在院里,她还不时将拐棍挥在手中,轰轰鸡,扒拉一下乱柴草,指点父亲和我做这做那。我让她写自己的名字,她用拐棍在地上划拉了半天,憨憨一笑:“忘了!”日后,母亲再自己进山、出村,肯定是不可能了,只能一手拄着拐棍,一手拄着我,甚至,干脆拄着我了。 (有删改)

15. 本文以《母亲手中那根棍》为标题,有何作用?(2分)

16. 第④段在内容和结构上有什么作用?(2分)

17. 文章第⑤~⑧段写了与“棍”有关的三件事,请用简洁的语言加以概括。(4分)

第一件事:________________________________________________________

第二件事:________________________________________________________

第三件事:________________________________________________________

18. 下面的句子主要运用了哪种描写方法?请简要赏析。(3分)

再聊到我很怀念儿时的千层底,母亲便扔掉烧火棍,随手折了两根柴火棍,敲我一下:“抬脚!”她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋。

19. 根据文章第⑩段的内容,结合下面的链接材料,谈谈你对本文主旨的理解。

(3分)

【链接材料】

到了一处,我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子。

(节选自莫怀戚《散步》)

三、作文(50分)

20. [2022·南阳方城县期中]阅读下面的文字,按要求作文。

什么时光最值得珍爱?是这可贵的中学时代。从你步入中学校门的那一刻起,你的生活就悄然发生着变化。面对新的老师、新的课堂、新的同学,你可能会很快适应,也可能会有点儿困难。

请以《我____________的初中序曲》为题,写一篇600字左右的文章。

要求:将题目补充完整;文体不限,诗歌除外;文中不得出现真实的人名、校名、地名。

第二单元综合素质评价

一、1. (1)①B ②A

(2)【甲】A 【乙】B

【点拨】本题考查词语理解。【甲】“诀别”指分别(多指不易再见的离别);“离别”指较长时间地跟熟悉的人或地方分开。语段中写史铁生与母亲再也见不到了,母亲去世了,根据语境可知,应选“诀别”。【乙】“隐蔽”指借旁的事物来遮掩,或被别的事物遮住不易被发现;“荫蔽”指(枝叶)遮蔽。语段中是荷叶遮蔽红莲,根据语境可知,应选“荫蔽”。

2. C 【点拨】“不期而至”的意思是事先没有约定而意外到来,与前面的“约好”相矛盾。

3. A 【点拨】A项,“培养”与“观点”搭配不当,应在句末加上“的习惯”。故选A。

4. C 【点拨】④句“忆往昔”先叙述先辈们的功绩,可确定④句为首句;由②句中的“想今朝”可确定②句承接④句;①③句说明了“我们这一代人”应该怎样做,根据先“打下坚实的基础”“然后在实践中历练”的顺序可知,③句排在最后。故排序为:④②①③。故选C。

5. (1)撒盐空中差可拟 未若柳絮因风起

(2)君与家君期日中

(3)遥怜故园菊 应傍战场开

(4)正是江南好风景 落花时节又逢君

(5)回乐烽前沙似雪 受降城外月如霜

【点拨】(1)注意“撒”不要误写作“洒”,(3)注意“傍”的写法,(5)注意“烽”不要误写作“峰”。

6. (1)A 示例:家父 (2)B 示例:光临

【点拨】(1)A处“令尊”用错,“令尊”是称对方的父亲的敬辞。本题中是给自己的父亲过生日,应用谦辞,如“家父”。(2)B处“拜望”是敬辞,多用于自己对长辈或尊敬的人的探望,此处可用“光临”。

7. (1)示例:敬老从心开始,助老从我做起。

【点拨】本题考查拟写宣传标语。拟写宣传标语要紧扣主题且语言简洁,具有宣传性。本题紧扣“孝亲敬老,青年在行动”这一主题拟写即可。

(2)示例:张奶奶,小吴让我转告您,她演出结束后到休息室找您,和您一起到院子里的花坛边合影

【点拨】本题考查语言转述的能力。转述他人的语言,要注意人称的变化,意思要完整、准确。

二、(一)8. C

9. (1)坠,下垂 (2)离开

10. 第二天早上范逵离去时,陶侃追随相送不止,送了百里左右。

11. 少有大志、颇有才辩、待客热情等。

【点拨】本题考查对人物形象的分析。由“陶公少有大志”可知,陶侃少有大志;由“逵既叹其才辩,又深愧其厚意”可知,陶侃颇有才辩、待客热情。

【参考译文】

陶侃年少时就有大志,家境却非常贫寒,和母亲湛氏同住。同郡人范逵一向很有名望,被举荐为孝廉,有一次投宿在陶侃家。当时冰雪满地已经多日了,陶侃家中一无所有,但是范逵带来的马匹和仆从却很多。陶侃的母亲湛氏对陶侃说:“你只管到外面留住客人,我自己来想办法。”湛氏的头发很长,垂到了地上,她剪下来做成两副假发,卖掉后换来了几斛米。把屋里的几根柱子都砍削了一半当柴烧,把草垫子都铡碎了作为马料。傍晚时,摆上了精美的饮食,随从们也都不缺乏什么。范逵既为陶侃的才华和口才赞叹,又为他的盛情招待而深感愧谢。第二天早上范逵离去时,陶侃追随相送不止,送了百里左右。范逵说:“送出已经很远了,您应当回去了。”陶侃仍然不肯返回。范逵说:“您可以离开了。我到了洛阳,一定会为您美言的。”陶侃这才返回。范逵到了洛阳,就在羊晫、顾荣等人面前称赞陶侃,陶侃因此获得了美誉。

(二)12. 温和清新、平静内敛、达观释然。

【点拨】本题考查文章的感情基调。我们在阅读文章的过程中,不仅要对文章的感情基调有一个明确的把握,还要看各个部分、层次、段落、语句的具体感情的综合表露。本文的感情基调是温和清新、平静内敛、达观释然。

13. 示例一:构思角度:从构思角度看,两篇文章都是写眼前之景、现实之事,直接抒发感情。本文中作者从眼前的枯荷联想到人生,从而引发对人生的感悟。《荷叶·母亲》抒发对母亲的感情,文中母亲并没有出场,作者运用象征手法,用荷叶覆盖红莲,象征母亲对孩子的庇护。

示例二:感情基调:两篇作品的叙述语调具有清新自然的特点。本文的感情基调温和清新、平静内敛、达观释然。《荷叶·母亲》的感情基调开篇深沉、压抑,结尾则变得明朗、高昂、情韵绵长。

示例三:语言风格:两篇文章都体现了清新细腻的语言风格。本文引用了曹操、刘禹锡、李商隐等人的诗句,用含蓄典雅的语言展现不同的人在暮年时对人生的感悟。《荷叶·母亲》则以朴实平淡的语言表达了对母亲由衷的感激和爱恋之情。

【点拨】构思角度鉴赏方法:1. 从分析文章的段落层次入手,看作者是按照怎样的顺序构思全文的。2. 从文章的写作目的、文章中心入手,看作者是怎样围绕中心选择材料,运用哪些技巧来突出文章中心或吸引读者的。3. 从表现文章主旨的效果入手,分析为什么要这样安排文章的结构、为什么要运用这些构思技巧。4. 能用准确规范的鉴赏性语言来分析和评价文章结构方面的特点。

感情基调:(从叙述语调的角度)轻松、欢快、舒缓、温和、清新、明朗、亲切、热烈、豪迈、含蓄等。

语言风格:豪放、委婉、明快、幽默、辛辣、质朴、华丽、庄重、诙谐等。

14. 示例:作者在观察荷的过程中,感受到荷的一生,犹如人生。荷在其生命的每个阶段都有其独特的美。人生正是经历了青涩、繁华、沧桑,才能有所积淀,拥有当下波澜不惊的安然。

【点拨】1. 仔细审题。如“结合主题谈启示”,一定要结合主题来谈,“文章给你感受最深的是什么”一定要扣住“感受最深”,并且结合自己的实际来谈,要以“情”动人。2. 善于提炼。如“联系文章表达的情感谈感悟”,要把握作者的情感倾向,结合具体的语境,抓住中心句、过渡句、抒情句来领会作者的写作意图和情感倾向,并能够提炼出来。

(三)15. 概括了文章的主要内容;是文章的线索,全文围绕着标题展开。

【点拨】本题考查标题的作用。标题的作用有:交代文章的写作对象;点明文章主旨;交代文章写作情感;设置悬念,激发读者的阅读兴趣;作为文章的线索等。文章以“木棍敲击水磨石地面的声响”开头,讲述了“我”犯错误,母亲用棍教育“我”,“我”教母亲用棍写她的名字,母亲用棍给“我”量脚做鞋,母亲拄着棍走路等情节,“母亲手中那根棍”贯串全文。因此,标题既概括了全文,又是文章的线索。

16. 内容上,强调母亲常握着一根棍,这根棍贯串了全文的主要内容;结构上,承上启下,引出下文叙写“我”对母亲手中的“棍”的回忆。

【点拨】本题考查段落的作用。内容上,“倒是常握着”强调母亲常握着一根棍,全文围绕“一根棍”来叙事。结构上,第④段中的“印象中,母亲手中倒是常握着一根棍”承接上文第③段中的“一向要强的母亲,终因拄上那根拐棍,服了老”。第④段中的“先前那根棍总是被母亲自如支配”引出下文叙写“我”对母亲手中的“棍”的回忆。

17. 第一件事:“我”犯错误,母亲用棍教育“我”。第二件事:“我”教母亲用棍写她的名字。第三件事:母亲用棍给“我”量脚做鞋。

【点拨】本题考查对文章内容的概括。根据提示锁定第⑤~⑧段,结合第⑤段中的“哪料母亲猛一扭头,直起腰,不管燃着火、做着饭,举着搅棍就朝我冲来,嘴里喊着:‘我叫你和同学打架!’”可概括出:“我”犯错误,母亲用棍教育“我”。结合第⑧段中的“我便握着她的手,她握着烧火棍,一笔一画在地上教她写‘李向荣’”可概括出:“我”教母亲用棍写她的名字。结合第⑧段中的“母亲便扔掉烧火棍,随手折了两根柴火棍,敲我一下:‘抬脚!’她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋”可概括出:母亲用棍给“我”量脚做鞋。

18. 运用动作描写,“扔掉”“折”“敲”“量”“收”“做”等字词生动形象地写出了母亲的心灵手巧、疼爱孩子。

【点拨】“扔掉”“折”“敲”“量”“收”“做”等字词是对母亲的动作描写,写出了母

亲用棍给“我”量脚做鞋的过程,结合“我很怀念儿时的千层底”“她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋”可知,句子生动形象地写出了母亲的心灵手巧、疼爱孩子。

19. 本文表现了母亲对孩子浓浓的爱,表达了对母亲辛苦操劳一生的敬佩及感恩之情,体现了“我”在家庭中的责任和担当,反映了子女对母亲的反哺之情。

【点拨】本题考查分析文章主旨。《散步》通过写全家三辈四口人散步的事,引发了作者的感慨,抒发了交织在母子、父子、祖孙三代之间浓浓的亲情。“我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子”表现了儿子对母亲的孝顺,母亲对儿子的爱,并且通过“我”和“妻子”的身份表现了中年人在家庭中的责任和担当。本文也表达了这样的主题。“我”犯错误,母亲用棍教育“我”,母亲用棍给“我”量脚做鞋表现了母亲对孩子浓浓的爱;根据第④段中的“先前那根棍总是被母亲自如支配,‘舞’在手上,支撑起我们全家虽贫穷却未倾倒的烟火日子”可知,表达了对母亲辛苦操劳一生的敬佩及感恩之情;根据第⑧段中的“近年来,我回老家时常帮年迈的父母干些活儿”“我便握着她的手,她握着烧火棍,一笔一画在地上教她写‘李向荣’”和第⑨段的内容及第⑩段中的“日后,母亲再自己进山、出村,肯定是不可能了,只能一手拄着拐棍,一手拄着我,甚至,干脆拄着我了”可知,写出了“我”在家庭中的责任和担当,反映了子女对母亲的反哺之情。

三、20. 思路点拨:本题考查半命题作文。首先,审题立意。题干要求以《我_______的初中序曲》为题进行创作。“我”字提示应以第一人称来写,写与自己相关的事件;“初中序曲”强调的是正式步入初中生活前期的内容。每个人的中学经历都是不同的,感受也不一样。我们要抓住关键句“面对新的老师、新的课堂、新的同学,你可能会很快适应,也可能会有点儿困难”来审题。注意联系自己的真实经历来写,如:①面对新的中学生活,我可以很快适应,因为周围的学习气氛、人际关系都很融洽;②面对新的中学生活,我需要克服很多困难,可能是自身原因,也可能是外在影响等消极因素。立意上,应紧扣所拟定的题目,横线上的内容应是立意的核心。其次,选材。习作适合写成记叙文。如果你感受到的是激烈,可举例阐述为什么是激烈的,如在高手如云的学校中,我们总是要向前,总怕一不留神就被别人甩到了后面,总是担心自己哪里还需要改进,哪里还需要进步等;如果你感受到的是美好,就要抓住“美好”二字展开叙述,叙写中学的“美好”体现在哪儿,如学习知识、充实自身的快乐、交友的快乐等。主要内容要写得生动具体,开头、结尾可作概述,首尾呼应,使文章结构完整。

例文:

我写满爱意的初中序曲

遮住我心灵的幕布笼罩了天空,空气中弥漫着潮湿的味道。在滂沱的大雨之中,我从家中的窗户向外望去,想寻找一个并不熟悉的身影。

那天,教学楼里到处是同学们小鸟般叽叽喳喳的喊叫声,直到雷声响起,喊叫声才戛然而止。放学了,同学们一拥而出,跑到教学楼下。天空中墨色的云团拥挤在一起,显得狰狞而恐怖,雷声轰鸣,道道闪电如一把把利剑要将云层劈开。雨点随之如断了线的珠子一般打在地上。一阵冷风吹来,我不禁打了个寒战。来到一楼大厅,我犹豫着向外迈了一步,雨水却把我阻挡了回来。

刚升入这所初中,我还没有一个熟识的同学呢。我落寞地站在原地,看着同学们陆陆续续地走出了校门。有的同学撑着伞,也有两个人嬉笑着挤在一把伞下的,还有的同学穿上了雨衣,他们纷纷离开了我的视线。

秋风秋雨愁煞人。对变天毫无准备的我面对着楼外的“雨帘”,无助的感觉瞬间袭来。很长时间过去了,似乎已经没人了,整栋楼便安静下来,只有雨声笼罩了一切。这时,一把伞遮在了我的头顶。我抬头一看,是一位老师站在了我的身旁,她高举着伞,为我撑起了一片天。“走吧,”老师微笑着对我说,“你家在哪儿?我们一块儿走吧。”于是,我随她一起走进雨中,豆大的雨点打在老师为我撑伞而露出的一个肩膀上。我的泪水在眼眶里打转儿,不知是因爸妈没有及时来接我而生气,还是为这样一个陌生老师的帮助而感动。冷风在身旁肆虐着,虽然我单薄的衣衫有些撑不住,但看到这充满爱意的大伞,我的心里暖流翻滚。此刻,老师就像一棵大树,为我遮风挡雨。

老师一直把我送到了家,然后摆手跟我说:“再见同学,赶紧上楼吧,我也回去了。”老师走后,我赶紧上楼,在窗外寻找她的身影。然而风雨迷蒙,已看不到老师的身影。

后来我才知道,她是别的年级的一位语文老师。

在别人眼里,那只是一次平常的雨天,可在我心中,它却是永恒的记忆。那把伞给了我无限的温暖,那个微笑融化了我周身的寒冰。我初中的序曲,竟然是用爱意谱就的。

总评 本文采用倒叙,引出下雨天的事。放学时遇到下雨本是平淡无奇的事,可文章却把它写得很可怕,为后面写老师的帮助做铺垫。这样,后面再写“我”雨中受助,感受到爱意,就不会让人感到突兀了。

[时间:150分钟 满分:120 分]

一、积累与运用(35分)

1. 阅读下面的文字,完成练习。(4分)

轻轻翻开七年级上册语文课本第二单元,字里行间流露出的人世间最普遍、最美好的亲情深深地打动了我:“我”解决散步时家人的分①qí (A. 岐 B. 歧)彰显着中华民族尊老爱幼的美德;史铁生在秋天怀念与母亲【甲】(A. 诀别 B. 离别)的情景时获得了“好好儿活”的勇气;那个化为金色花的孩子跟母亲玩捉迷藏时的②匿(A. nì B. ruò)笑透露出孩子对母亲纯真的爱;还有那雨中无私【乙】(A. 隐蔽 B. 荫蔽)红莲的荷叶传达出的母爱……在语文的世界里,真挚动人的亲情是滋润心田的一股清泉!

(1)给①处的拼音选择正确的汉字,给②处加点的字选择正确的读音。

(只填序号)(2分)

①______________________ ②______________________

(2)从【甲】【乙】两处选择符合语境的词语填在横线上。(只填序号)(2分)

【甲】______________________ 【乙】______________________

2. [2023·原创]下列句子中加点词语运用有误的一项是( ) (3分)

A. 我们要做好退役军人的就业安置工作,让他们各得其所,在各自的岗位上发挥积极的作用。

B. 看着撂荒多年的土地上重新长出了绿油油的庄稼,当地农户无不喜出望外,纷纷憧憬起美好的未来。

C. 约好的几位朋友不期而至,大家欢聚一堂,有说有笑。

D. 父亲一改以往的沉默寡言,絮絮叨叨地和我聊了很多往事。

3. [2022·广东改编]下列对病句的修改不正确的一项是( ) (3分)

A. 学校提倡学生“自己的事情自己做,简单的家务抢着做,复杂的家务帮着做”,旨在培养他们每天劳动。(在“劳动”后加上“的观点”)

B. 广大青年崇德向善,不仅关乎其人生道路能否走得正、走得远,更关乎整个社会能否风清气正、和谐友爱。(在“崇德向善”前加上“能否”)

C. 随着博物馆越建越多,展览内容越来越丰富,最大限度发挥博物馆的作用就成了目前的当务之急。(把“目前的”删掉)

D. 在“新时代城市家居”研讨会上,一位年轻的设计师提出了智慧城市家居的明确设计理念。(把“明确”调到“提出”前)

4. [2022·杭州改编]在下面文字的画线处填入语句,衔接最恰当的一项是( )

(3分)

“每一代人有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路。”________相信我们一定能不负先辈重托,不辱历史使命,走好我们这一代人的长征路。

①我们要树立远大目标,刻苦学习,为报效祖国打下坚实的基础。

②想今朝,我们应如何珍惜幸福生活,继承和发扬先辈们的奋斗精神?

③然后在实践中历练,面对各种艰难险阻,挺身而出,攻坚克难。

④忆往昔,先辈们披荆斩棘,浴血奋斗,换来今天的和平岁月。

A. ①④③② B. ④③①② C. ④②①③ D. ①②④③

5. 填空。(9分)

(1)公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“_______________________。”

兄女曰:“______________________。”(《咏雪》)

(2)元方曰:“________________________。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”(《陈太丘与友期行》)

(3)《行军九日思长安故园》中写出了诗人对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望的诗句是:__________________,__________________。

(4)《江南逢李龟年》一诗中,常被用来表达久别重逢,幸会难得的心情的诗句是: ______________________,_______________________。

(5)《夜上受降城闻笛》一诗中,表现边塞荒寒凄冷的诗句是:__________________,__________________。

6. [2022·眉山东坡区期末]以下是小曾在他父亲的生日宴会上的讲话,有两处表达不得体,请找出来并改正。(4分)

喜逢(A)令尊生日,承蒙各位亲友(B)拜望,大家欢聚一堂,共享这份快乐。今日,我们略备薄酒,(C)聊表寸心,如有不周之处,敬请(D)见谅。

(1) ______________处错(只填序号),应改为:___________________。(2分)

(2) ______________处错(只填序号),应改为:___________________。(2分)

7. [2022·遂宁改编]团委组织同学们到敬老院进行“孝亲敬老,青年在行动”慰问演出。(9分)

(1)请为演出拟写一条宣传标语。(4分)

(2)请你根据下面的内容,用简洁的语言进行准确、完整的转述。

演出过程中,张奶奶见主持人小吴长得特别像自己的孙女,就想与小吴拍张照片,但又不好意思直接跟小吴说。小吴知道后,请你转告张奶奶,演出结束后她就去休息室找张奶奶,然后去院子里的花坛边合影。(5分)

你对张奶奶说:“______________________________________________

______________________________________________________________。”

二、阅读理解(35分)

(一)阅读下面的文言文,完成练习。(9分)

陶公①少有大志,家酷贫,与母湛氏同居。同郡范逵素知名,举孝廉,投侃宿。于时冰雪积日,侃室如悬磬②,而逵马仆甚多。侃母湛氏语侃曰:“汝但出外留客,吾自为计。”湛头发委地,下为二髲③,卖得数斛米。斫诸屋柱悉割半为薪剉诸荐以为马草。日夕,遂设精食,从者皆无所乏。逵既叹其才辩,又深愧其厚意。明旦去,侃追送不已,且百里许。逵曰:“路已远,君宜还。”侃犹不返。逵曰:“卿可去矣。至洛阳,当相为美谈。”侃乃返。逵及洛,遂称之于羊晫、顾荣诸人,大获美誉。

(节选自《世说新语》,有删改)

【注释】①陶公:即陶侃,东晋名将。②室如悬磬:形容室内空无所有,如悬挂的石磬一样。③髲(bì):假发。

8. 下列对文中画波浪线句子的断句,正确的一项是( )(2分)

A. 斫诸屋/柱悉割半/为薪剉/诸荐以为马草

B. 斫诸屋/柱悉割半为薪/剉诸荐/以为马草

C. 斫诸屋柱/悉割半为薪/剉诸荐/以为马草

D. 斫诸屋柱/悉割半/为薪剉诸荐/以为马草

9. 解释下列句中加点的词。(2分)

(1)湛头发委地 委:____________________________________________

(2)卿可去矣 去:____________________________________________

10. 用现代汉语翻译文中画横线的句子。(2分)

明旦去,侃追送不已,且百里许。

11. 文中的陶侃具有怎样的形象特点?(3分)

(二)[2023·原创]阅读下面的文章,完成练习。(12分)

荷塘秋色

郑有义

①咫尺之遥,有一南湖。南湖,有一百亩荷塘。花开时,满塘姹紫嫣红青绿,必引得我流连忘返。

②喜欢荷,不仅仅因其清丽、淡雅,更因对坚贞、清正的敬仰。

③去年夏日,为荷所系,我曾连续几天跟踪观察一朵荷花。荷的花期很长,南方三个多月,北方两个来月,然而我发现,一朵荷花的生命只有三到七天。

④那是一朵娇嫩的荷。含苞怒放的第二天最艳丽,第三天色彩淡了,第四天垂下花瓣,第五天开始闭合,第六天便脱落。从含苞待放到半开、绽放、枯

萎,在不到七天的时间里,荷把全部的美好献给人们,也算是昙花一现了。

⑤我却从未想过,会在秋意深浓之际,在繁华褪尽之后,去赏那枯槁之荷。

⑥那日,我读李商隐写秋亭夜雨的诗句:“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”李商隐在孤寂之时,听到雨打枯荷,捕捉到一种别样的美。恰值深秋,我心头一动,于是专程去南湖拜访枯荷。

⑦此时的北国,已看不到荷花了。放眼望去,水面上的荷枯茎根根、残苞朵朵,却仍直直地挺立着。它们有的似悠然小憩,有的如冷眼观天,并无半点枯槁的落寞与苍凉,仍然独具风韵与自信,令我油然而生出敬意。我又想到,暮年是人生所必经,人又能否像荷这样淡定、从容?因人而异了。曹操豪情满怀:“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”刘禹锡自信:“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”李商隐清醒:“夕阳无限好,只是近黄昏。”

⑧从眼前的枯荷中,我却看到了另一种意境:淡淡的、无相无心无我的禅境。

⑨那全然没有了往日红绿粉白之艳丽的荷,在秋风中自在摇曳,分明在昭示,光彩夺目的美虽曾属于它们,却是过去,更是外在。而今虽已枯萎,却显得淡泊、清冷,气象万千。与这冷霜寒风中的沧桑、肃然相比,昔日那炫目的美是多么不值一提!此刻眼前之枯荷,让我想到了万古长空、无欲无我之境,这是荷之灵魂的升华。

⑩荷的春之青涩、夏之繁华、秋冬之残败,无一不是一种美。人生亦如此,少时心怀梦想,壮年拼搏奋斗,老年悠然散淡。不同的生命阶段有着不同的生活主题,但生命之美是不变的。也只有盛开过、沧桑过,才能有所积淀,拥有当下波澜不惊的安然。

不觉间,已夕阳西下。眼前的荷塘,逶迤连绵,浑如长卷,苍劲卓然,每一朵荷似乎都有自己的故事。这何尝不是一幅关于秋荷的《清明上河图》?

(选自《光明日报》,有删改)

12. 文章的感情基调是怎样的?(3分)

13. 请从下面的提示中任选一个角度,比较本文与《荷叶·母亲》的异同。(4分)

(提示:构思角度、感情基调、语言风格等。)

14. 结合文中画线语句,谈谈你从中体会到的作者对人生的思考。(5分)

(三)[2022·牡丹江期末]阅读下面的文章,完成练习。(14分)

母亲手中那根棍

张金刚

①“嗒、嗒”,木棍敲击水磨石地面的声响回荡在医院走廊里,有些突兀。我搀着母亲的左臂,母亲右手拄着拐棍,慢慢走向楼上的化验室。一声,再一声,敲得我的心生疼。

②这木棍是我从朋友那里淘到的深山六道木,褪了皮,直溜、光滑、坚硬;选一枝杈处,留段握柄,截断,磨光,正好给走路已然蹒跚的母亲当拐棍。她眉头一皱,不乐意了:“我不需要这玩意儿,拿走,拿走。”我随手撂在了门后墙角,任其搁置数年,积了厚厚的灰尘。

③这次母亲头晕、腿疼,我将擦拭干净的拐棍递给她。母亲叹了口气,一手扶着门框,一手颤颤巍巍地接过去,第一次拄着上了去医院的车,她边走边念叨:“到底还是拄上了呀!”一向要强的母亲,终因拄上那根拐棍,服了老。

④印象中,母亲手中倒是常握着一根棍。只不过,先前那根棍总是被母亲自如支配,“舞”在手上,支撑起我们全家虽贫穷却未倾倒的烟火日子。

⑤“娘,我回来了!”我看见母亲正站在锅边,挥舞木棍,搅着一锅金黄喷香的玉米面糊糊,锅里腾起的热气模糊了她年轻的面容。哪料母亲猛一扭头,直起腰,不管燃着火、做着饭,举着搅棍就朝我冲来,嘴里喊着:“我叫你和同学打架!”看来是有人提前告了我一状。

⑥我生怕被母亲逮住,便扔下书包,撒腿就跑。母亲跑得快,我跑得更快。她停步喘口气的当儿,还不忘将搅棍横在嘴边,转着圈儿地啃光粘在上面的玉米面糊糊,边啃边嚷:“给我站住!”我跑上了山,母亲忽地站定,一跺脚:“不好,饭煳了!回来再找你算账。”她一扭头,挥舞着搅棍,冲回了家。

⑦当我从山上折了两根六道木回家,送给母亲做搅棍时,饭菜已摆上了桌。我“嘿嘿”一笑,分明闻到了丝丝煳锅的味道。如今,母亲已没心气搅糊糊给我

吃了,可那两根被母亲磨得溜光的搅棍还挂在墙上。

⑧近年来,我回老家时常帮年迈的父母干些活儿。每次干活儿,母亲都会嘱咐我穿上那双布鞋。那是十几年前我陪母亲在灶前闲聊,先聊到她打小没念过书,连名字都不会写,我便握着她的手,她握着烧火棍,一笔一画在地上教她写“李向荣”。后来,她又在墙上陆续写了很多遍,越写越好。再聊到我很怀念儿时的千层底,母亲便扔掉烧火棍,随手折了两根柴火棍,敲我一下:“抬脚!”她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋。我穿在脚上,下地、进山、走路,踏实得很……

⑨上医院二楼时,母亲的身体明显侧向了我,我的右臂不由加了把力。木棍的声响已很微弱,我生怕打滑或拄空,叫母亲停下,接过木棍夹在了我的左腋下。母亲虽然重复说:“拄着棍儿,能走,能走。”却分明又将身体压向了我,我的右臂不由得使足了劲,反倒走得快了、稳了。

⑩母亲住院观察一周,并无大碍,便回了村。那根六道木拐棍却成了近八十岁的老母亲的手中之物,从不离身,可她的行动也仅限于院里院外几十米的范围。坐在院里,她还不时将拐棍挥在手中,轰轰鸡,扒拉一下乱柴草,指点父亲和我做这做那。我让她写自己的名字,她用拐棍在地上划拉了半天,憨憨一笑:“忘了!”日后,母亲再自己进山、出村,肯定是不可能了,只能一手拄着拐棍,一手拄着我,甚至,干脆拄着我了。 (有删改)

15. 本文以《母亲手中那根棍》为标题,有何作用?(2分)

16. 第④段在内容和结构上有什么作用?(2分)

17. 文章第⑤~⑧段写了与“棍”有关的三件事,请用简洁的语言加以概括。(4分)

第一件事:________________________________________________________

第二件事:________________________________________________________

第三件事:________________________________________________________

18. 下面的句子主要运用了哪种描写方法?请简要赏析。(3分)

再聊到我很怀念儿时的千层底,母亲便扔掉烧火棍,随手折了两根柴火棍,敲我一下:“抬脚!”她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋。

19. 根据文章第⑩段的内容,结合下面的链接材料,谈谈你对本文主旨的理解。

(3分)

【链接材料】

到了一处,我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子。

(节选自莫怀戚《散步》)

三、作文(50分)

20. [2022·南阳方城县期中]阅读下面的文字,按要求作文。

什么时光最值得珍爱?是这可贵的中学时代。从你步入中学校门的那一刻起,你的生活就悄然发生着变化。面对新的老师、新的课堂、新的同学,你可能会很快适应,也可能会有点儿困难。

请以《我____________的初中序曲》为题,写一篇600字左右的文章。

要求:将题目补充完整;文体不限,诗歌除外;文中不得出现真实的人名、校名、地名。

第二单元综合素质评价

一、1. (1)①B ②A

(2)【甲】A 【乙】B

【点拨】本题考查词语理解。【甲】“诀别”指分别(多指不易再见的离别);“离别”指较长时间地跟熟悉的人或地方分开。语段中写史铁生与母亲再也见不到了,母亲去世了,根据语境可知,应选“诀别”。【乙】“隐蔽”指借旁的事物来遮掩,或被别的事物遮住不易被发现;“荫蔽”指(枝叶)遮蔽。语段中是荷叶遮蔽红莲,根据语境可知,应选“荫蔽”。

2. C 【点拨】“不期而至”的意思是事先没有约定而意外到来,与前面的“约好”相矛盾。

3. A 【点拨】A项,“培养”与“观点”搭配不当,应在句末加上“的习惯”。故选A。

4. C 【点拨】④句“忆往昔”先叙述先辈们的功绩,可确定④句为首句;由②句中的“想今朝”可确定②句承接④句;①③句说明了“我们这一代人”应该怎样做,根据先“打下坚实的基础”“然后在实践中历练”的顺序可知,③句排在最后。故排序为:④②①③。故选C。

5. (1)撒盐空中差可拟 未若柳絮因风起

(2)君与家君期日中

(3)遥怜故园菊 应傍战场开

(4)正是江南好风景 落花时节又逢君

(5)回乐烽前沙似雪 受降城外月如霜

【点拨】(1)注意“撒”不要误写作“洒”,(3)注意“傍”的写法,(5)注意“烽”不要误写作“峰”。

6. (1)A 示例:家父 (2)B 示例:光临

【点拨】(1)A处“令尊”用错,“令尊”是称对方的父亲的敬辞。本题中是给自己的父亲过生日,应用谦辞,如“家父”。(2)B处“拜望”是敬辞,多用于自己对长辈或尊敬的人的探望,此处可用“光临”。

7. (1)示例:敬老从心开始,助老从我做起。

【点拨】本题考查拟写宣传标语。拟写宣传标语要紧扣主题且语言简洁,具有宣传性。本题紧扣“孝亲敬老,青年在行动”这一主题拟写即可。

(2)示例:张奶奶,小吴让我转告您,她演出结束后到休息室找您,和您一起到院子里的花坛边合影

【点拨】本题考查语言转述的能力。转述他人的语言,要注意人称的变化,意思要完整、准确。

二、(一)8. C

9. (1)坠,下垂 (2)离开

10. 第二天早上范逵离去时,陶侃追随相送不止,送了百里左右。

11. 少有大志、颇有才辩、待客热情等。

【点拨】本题考查对人物形象的分析。由“陶公少有大志”可知,陶侃少有大志;由“逵既叹其才辩,又深愧其厚意”可知,陶侃颇有才辩、待客热情。

【参考译文】

陶侃年少时就有大志,家境却非常贫寒,和母亲湛氏同住。同郡人范逵一向很有名望,被举荐为孝廉,有一次投宿在陶侃家。当时冰雪满地已经多日了,陶侃家中一无所有,但是范逵带来的马匹和仆从却很多。陶侃的母亲湛氏对陶侃说:“你只管到外面留住客人,我自己来想办法。”湛氏的头发很长,垂到了地上,她剪下来做成两副假发,卖掉后换来了几斛米。把屋里的几根柱子都砍削了一半当柴烧,把草垫子都铡碎了作为马料。傍晚时,摆上了精美的饮食,随从们也都不缺乏什么。范逵既为陶侃的才华和口才赞叹,又为他的盛情招待而深感愧谢。第二天早上范逵离去时,陶侃追随相送不止,送了百里左右。范逵说:“送出已经很远了,您应当回去了。”陶侃仍然不肯返回。范逵说:“您可以离开了。我到了洛阳,一定会为您美言的。”陶侃这才返回。范逵到了洛阳,就在羊晫、顾荣等人面前称赞陶侃,陶侃因此获得了美誉。

(二)12. 温和清新、平静内敛、达观释然。

【点拨】本题考查文章的感情基调。我们在阅读文章的过程中,不仅要对文章的感情基调有一个明确的把握,还要看各个部分、层次、段落、语句的具体感情的综合表露。本文的感情基调是温和清新、平静内敛、达观释然。

13. 示例一:构思角度:从构思角度看,两篇文章都是写眼前之景、现实之事,直接抒发感情。本文中作者从眼前的枯荷联想到人生,从而引发对人生的感悟。《荷叶·母亲》抒发对母亲的感情,文中母亲并没有出场,作者运用象征手法,用荷叶覆盖红莲,象征母亲对孩子的庇护。

示例二:感情基调:两篇作品的叙述语调具有清新自然的特点。本文的感情基调温和清新、平静内敛、达观释然。《荷叶·母亲》的感情基调开篇深沉、压抑,结尾则变得明朗、高昂、情韵绵长。

示例三:语言风格:两篇文章都体现了清新细腻的语言风格。本文引用了曹操、刘禹锡、李商隐等人的诗句,用含蓄典雅的语言展现不同的人在暮年时对人生的感悟。《荷叶·母亲》则以朴实平淡的语言表达了对母亲由衷的感激和爱恋之情。

【点拨】构思角度鉴赏方法:1. 从分析文章的段落层次入手,看作者是按照怎样的顺序构思全文的。2. 从文章的写作目的、文章中心入手,看作者是怎样围绕中心选择材料,运用哪些技巧来突出文章中心或吸引读者的。3. 从表现文章主旨的效果入手,分析为什么要这样安排文章的结构、为什么要运用这些构思技巧。4. 能用准确规范的鉴赏性语言来分析和评价文章结构方面的特点。

感情基调:(从叙述语调的角度)轻松、欢快、舒缓、温和、清新、明朗、亲切、热烈、豪迈、含蓄等。

语言风格:豪放、委婉、明快、幽默、辛辣、质朴、华丽、庄重、诙谐等。

14. 示例:作者在观察荷的过程中,感受到荷的一生,犹如人生。荷在其生命的每个阶段都有其独特的美。人生正是经历了青涩、繁华、沧桑,才能有所积淀,拥有当下波澜不惊的安然。

【点拨】1. 仔细审题。如“结合主题谈启示”,一定要结合主题来谈,“文章给你感受最深的是什么”一定要扣住“感受最深”,并且结合自己的实际来谈,要以“情”动人。2. 善于提炼。如“联系文章表达的情感谈感悟”,要把握作者的情感倾向,结合具体的语境,抓住中心句、过渡句、抒情句来领会作者的写作意图和情感倾向,并能够提炼出来。

(三)15. 概括了文章的主要内容;是文章的线索,全文围绕着标题展开。

【点拨】本题考查标题的作用。标题的作用有:交代文章的写作对象;点明文章主旨;交代文章写作情感;设置悬念,激发读者的阅读兴趣;作为文章的线索等。文章以“木棍敲击水磨石地面的声响”开头,讲述了“我”犯错误,母亲用棍教育“我”,“我”教母亲用棍写她的名字,母亲用棍给“我”量脚做鞋,母亲拄着棍走路等情节,“母亲手中那根棍”贯串全文。因此,标题既概括了全文,又是文章的线索。

16. 内容上,强调母亲常握着一根棍,这根棍贯串了全文的主要内容;结构上,承上启下,引出下文叙写“我”对母亲手中的“棍”的回忆。

【点拨】本题考查段落的作用。内容上,“倒是常握着”强调母亲常握着一根棍,全文围绕“一根棍”来叙事。结构上,第④段中的“印象中,母亲手中倒是常握着一根棍”承接上文第③段中的“一向要强的母亲,终因拄上那根拐棍,服了老”。第④段中的“先前那根棍总是被母亲自如支配”引出下文叙写“我”对母亲手中的“棍”的回忆。

17. 第一件事:“我”犯错误,母亲用棍教育“我”。第二件事:“我”教母亲用棍写她的名字。第三件事:母亲用棍给“我”量脚做鞋。

【点拨】本题考查对文章内容的概括。根据提示锁定第⑤~⑧段,结合第⑤段中的“哪料母亲猛一扭头,直起腰,不管燃着火、做着饭,举着搅棍就朝我冲来,嘴里喊着:‘我叫你和同学打架!’”可概括出:“我”犯错误,母亲用棍教育“我”。结合第⑧段中的“我便握着她的手,她握着烧火棍,一笔一画在地上教她写‘李向荣’”可概括出:“我”教母亲用棍写她的名字。结合第⑧段中的“母亲便扔掉烧火棍,随手折了两根柴火棍,敲我一下:‘抬脚!’她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋”可概括出:母亲用棍给“我”量脚做鞋。

18. 运用动作描写,“扔掉”“折”“敲”“量”“收”“做”等字词生动形象地写出了母亲的心灵手巧、疼爱孩子。

【点拨】“扔掉”“折”“敲”“量”“收”“做”等字词是对母亲的动作描写,写出了母

亲用棍给“我”量脚做鞋的过程,结合“我很怀念儿时的千层底”“她量过我脚底板的长、宽,收好长棍、短棍,花一个月时间,一针一线为我做了那双布鞋”可知,句子生动形象地写出了母亲的心灵手巧、疼爱孩子。

19. 本文表现了母亲对孩子浓浓的爱,表达了对母亲辛苦操劳一生的敬佩及感恩之情,体现了“我”在家庭中的责任和担当,反映了子女对母亲的反哺之情。

【点拨】本题考查分析文章主旨。《散步》通过写全家三辈四口人散步的事,引发了作者的感慨,抒发了交织在母子、父子、祖孙三代之间浓浓的亲情。“我蹲下来,背起了我的母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子”表现了儿子对母亲的孝顺,母亲对儿子的爱,并且通过“我”和“妻子”的身份表现了中年人在家庭中的责任和担当。本文也表达了这样的主题。“我”犯错误,母亲用棍教育“我”,母亲用棍给“我”量脚做鞋表现了母亲对孩子浓浓的爱;根据第④段中的“先前那根棍总是被母亲自如支配,‘舞’在手上,支撑起我们全家虽贫穷却未倾倒的烟火日子”可知,表达了对母亲辛苦操劳一生的敬佩及感恩之情;根据第⑧段中的“近年来,我回老家时常帮年迈的父母干些活儿”“我便握着她的手,她握着烧火棍,一笔一画在地上教她写‘李向荣’”和第⑨段的内容及第⑩段中的“日后,母亲再自己进山、出村,肯定是不可能了,只能一手拄着拐棍,一手拄着我,甚至,干脆拄着我了”可知,写出了“我”在家庭中的责任和担当,反映了子女对母亲的反哺之情。

三、20. 思路点拨:本题考查半命题作文。首先,审题立意。题干要求以《我_______的初中序曲》为题进行创作。“我”字提示应以第一人称来写,写与自己相关的事件;“初中序曲”强调的是正式步入初中生活前期的内容。每个人的中学经历都是不同的,感受也不一样。我们要抓住关键句“面对新的老师、新的课堂、新的同学,你可能会很快适应,也可能会有点儿困难”来审题。注意联系自己的真实经历来写,如:①面对新的中学生活,我可以很快适应,因为周围的学习气氛、人际关系都很融洽;②面对新的中学生活,我需要克服很多困难,可能是自身原因,也可能是外在影响等消极因素。立意上,应紧扣所拟定的题目,横线上的内容应是立意的核心。其次,选材。习作适合写成记叙文。如果你感受到的是激烈,可举例阐述为什么是激烈的,如在高手如云的学校中,我们总是要向前,总怕一不留神就被别人甩到了后面,总是担心自己哪里还需要改进,哪里还需要进步等;如果你感受到的是美好,就要抓住“美好”二字展开叙述,叙写中学的“美好”体现在哪儿,如学习知识、充实自身的快乐、交友的快乐等。主要内容要写得生动具体,开头、结尾可作概述,首尾呼应,使文章结构完整。

例文:

我写满爱意的初中序曲

遮住我心灵的幕布笼罩了天空,空气中弥漫着潮湿的味道。在滂沱的大雨之中,我从家中的窗户向外望去,想寻找一个并不熟悉的身影。

那天,教学楼里到处是同学们小鸟般叽叽喳喳的喊叫声,直到雷声响起,喊叫声才戛然而止。放学了,同学们一拥而出,跑到教学楼下。天空中墨色的云团拥挤在一起,显得狰狞而恐怖,雷声轰鸣,道道闪电如一把把利剑要将云层劈开。雨点随之如断了线的珠子一般打在地上。一阵冷风吹来,我不禁打了个寒战。来到一楼大厅,我犹豫着向外迈了一步,雨水却把我阻挡了回来。

刚升入这所初中,我还没有一个熟识的同学呢。我落寞地站在原地,看着同学们陆陆续续地走出了校门。有的同学撑着伞,也有两个人嬉笑着挤在一把伞下的,还有的同学穿上了雨衣,他们纷纷离开了我的视线。

秋风秋雨愁煞人。对变天毫无准备的我面对着楼外的“雨帘”,无助的感觉瞬间袭来。很长时间过去了,似乎已经没人了,整栋楼便安静下来,只有雨声笼罩了一切。这时,一把伞遮在了我的头顶。我抬头一看,是一位老师站在了我的身旁,她高举着伞,为我撑起了一片天。“走吧,”老师微笑着对我说,“你家在哪儿?我们一块儿走吧。”于是,我随她一起走进雨中,豆大的雨点打在老师为我撑伞而露出的一个肩膀上。我的泪水在眼眶里打转儿,不知是因爸妈没有及时来接我而生气,还是为这样一个陌生老师的帮助而感动。冷风在身旁肆虐着,虽然我单薄的衣衫有些撑不住,但看到这充满爱意的大伞,我的心里暖流翻滚。此刻,老师就像一棵大树,为我遮风挡雨。

老师一直把我送到了家,然后摆手跟我说:“再见同学,赶紧上楼吧,我也回去了。”老师走后,我赶紧上楼,在窗外寻找她的身影。然而风雨迷蒙,已看不到老师的身影。

后来我才知道,她是别的年级的一位语文老师。

在别人眼里,那只是一次平常的雨天,可在我心中,它却是永恒的记忆。那把伞给了我无限的温暖,那个微笑融化了我周身的寒冰。我初中的序曲,竟然是用爱意谱就的。

总评 本文采用倒叙,引出下雨天的事。放学时遇到下雨本是平淡无奇的事,可文章却把它写得很可怕,为后面写老师的帮助做铺垫。这样,后面再写“我”雨中受助,感受到爱意,就不会让人感到突兀了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首