整本书阅读《认识中国乡土本色-抓住核心概念,理解作者观点》课件(共30张PPT)统编版高中语文必修 上册

文档属性

| 名称 | 整本书阅读《认识中国乡土本色-抓住核心概念,理解作者观点》课件(共30张PPT)统编版高中语文必修 上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 15:42:17 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

认识中国乡土本色

抓住核心概念,理解作者观点

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

活动导入

王羲之《快雪时晴帖》

黄公望《富春山居图》

对书画的品评

活动导入

金圣叹评水浒:删改的技术流

毛宗岗评三国:吹捧的技术流

李卓吾评西游:传道的技术流

脂砚斋评红楼:剧透的技术流

对名著的点评

活动导入

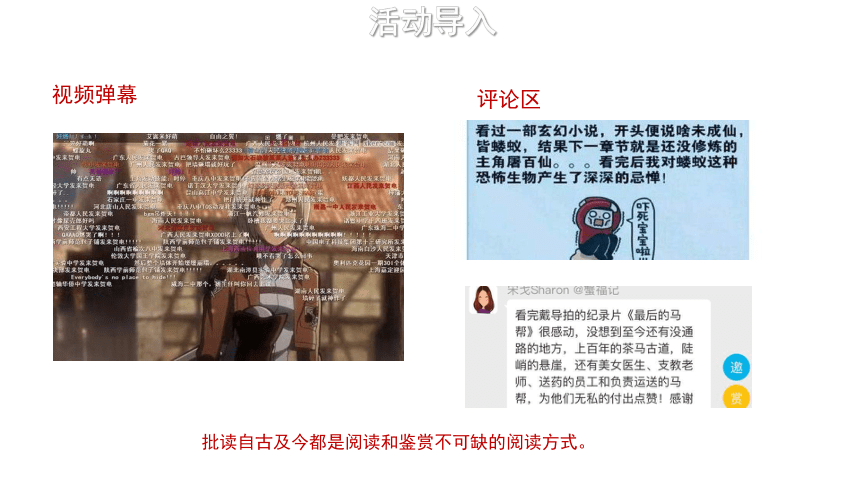

视频弹幕

评论区

批读自古及今都是阅读和鉴赏不可缺的阅读方式。

活动过程

任务一

阅读学术著作的方法——批注

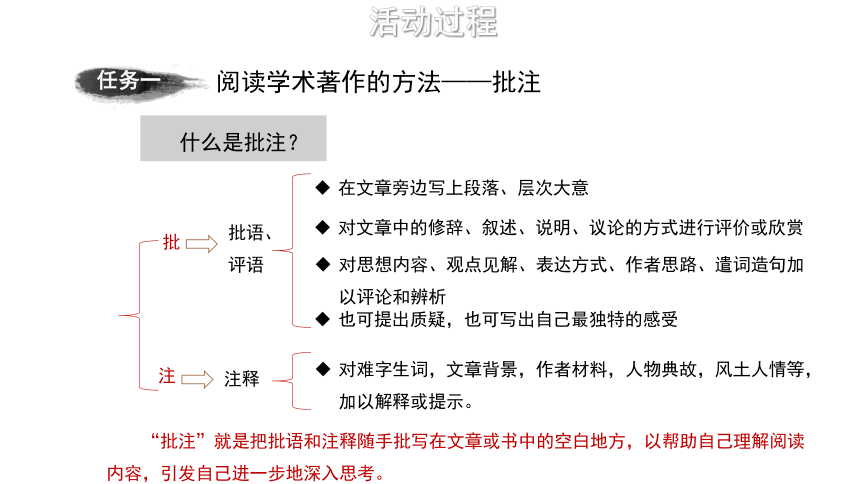

什么是批注?

在文章旁边写上段落、层次大意

对文章中的修辞、叙述、说明、议论的方式进行评价或欣赏

对思想内容、观点见解、表达方式、作者思路、遣词造句加以评论和辨析

批

注

批语、评语

也可提出质疑,也可写出自己最独特的感受

注释

对难字生词,文章背景,作者材料,人物典故,风土人情等,加以解释或提示。

“批注”就是把批语和注释随手批写在文章或书中的空白地方,以帮助自己理解阅读内容,引发自己进一步地深入思考。

活动过程

批注有哪些作用呢?

①批注重在“读”

②不动笔墨不读书,“动”笔墨, 是为即时整理阅读思路和文本结构

③批读,是雁过留痕,便于研读或者重读时有所参照

活动过程

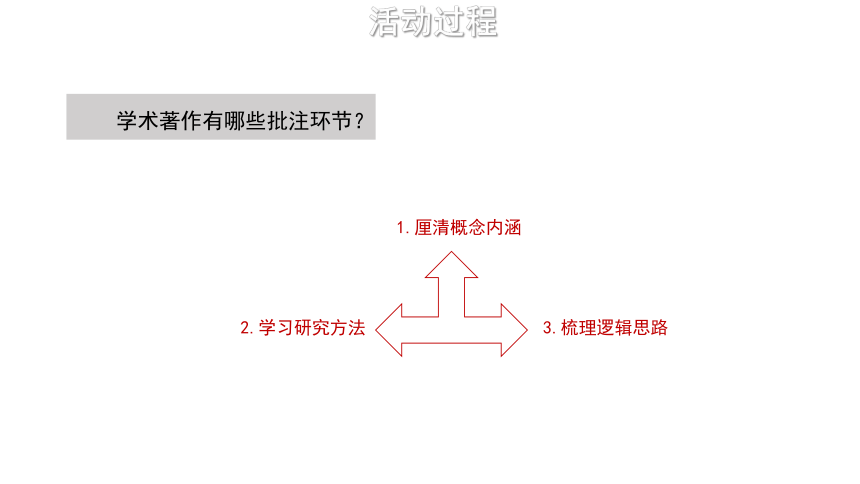

学术著作有哪些批注环节?

1.厘清概念内涵

2.学习研究方法

3.梳理逻辑思路

活动过程

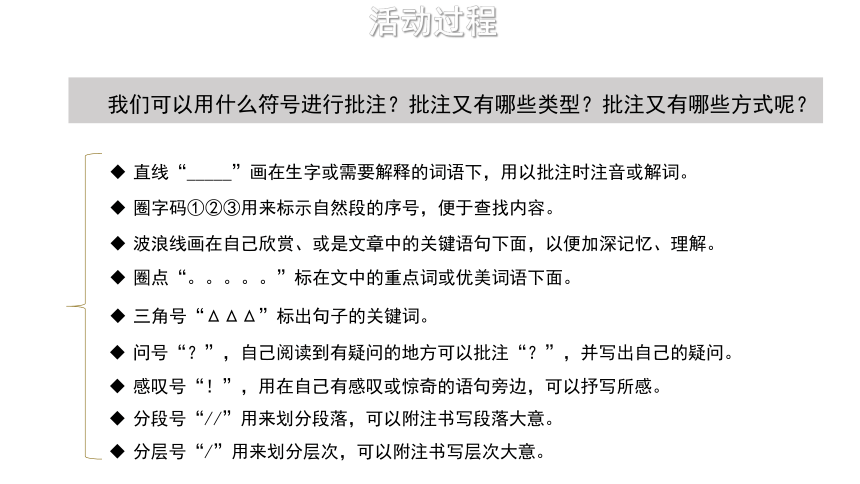

我们可以用什么符号进行批注?批注又有哪些类型?批注又有哪些方式呢?

直线“_____”画在生字或需要解释的词语下,用以批注时注音或解词。

圈字码①②③用来标示自然段的序号,便于查找内容。

波浪线画在自己欣赏、或是文章中的关键语句下面,以便加深记忆、理解。

圈点“。。。。。”标在文中的重点词或优美词语下面。

三角号“ΔΔΔ”标出句子的关键词。

问号“?”,自己阅读到有疑问的地方可以批注“?”,并写出自己的疑问。

感叹号“!”,用在自己有感叹或惊奇的语句旁边,可以抒写所感。

分段号“//”用来划分段落,可以附注书写段落大意。

分层号“/”用来划分层次,可以附注书写层次大意。

活动过程

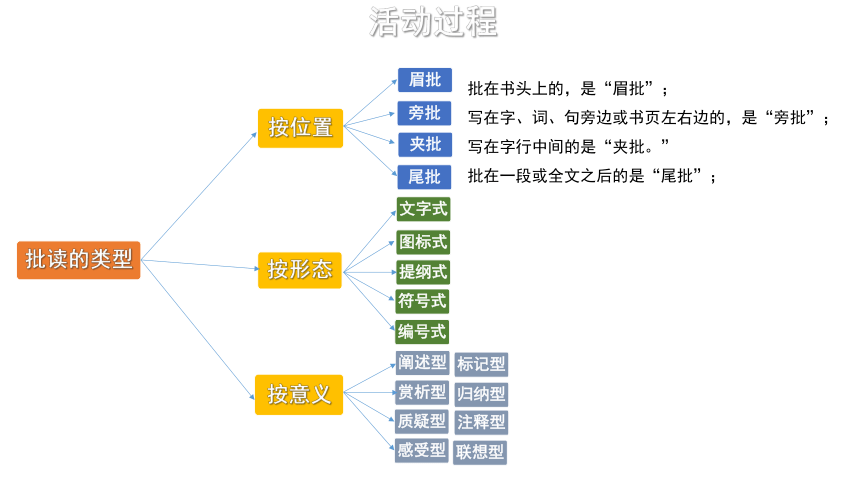

批读的类型

按位置

眉批

旁批

夹批

尾批

按形态

文字式

图标式

提纲式

符号式

编号式

按意义

阐述型

赏析型

质疑型

感受型

批在书头上的,是“眉批”;

写在字、词、句旁边或书页左右边的,是“旁批”;

写在字行中间的是“夹批。”

批在一段或全文之后的是“尾批”;

标记型

归纳型

联想型

注释型

活动过程

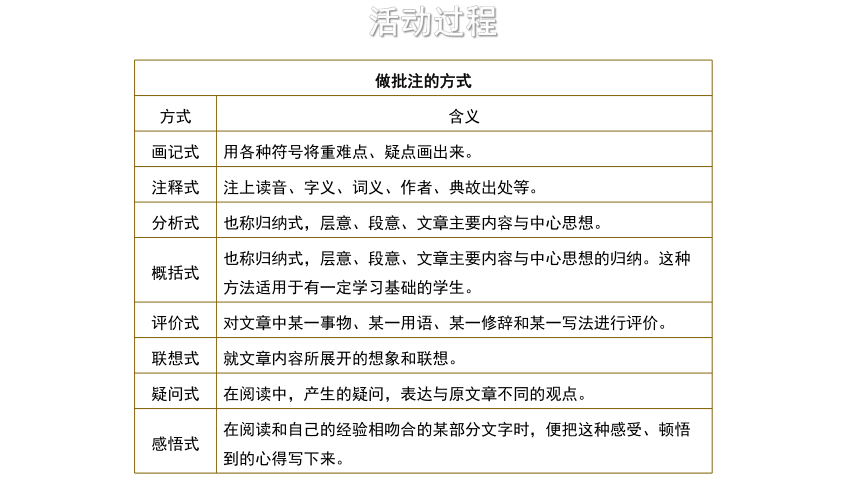

做批注的方式 方式 含义

画记式 用各种符号将重难点、疑点画出来。

注释式 注上读音、字义、词义、作者、典故出处等。

分析式 也称归纳式,层意、段意、文章主要内容与中心思想。

概括式 也称归纳式,层意、段意、文章主要内容与中心思想的归纳。这种方法适用于有一定学习基础的学生。

评价式 对文章中某一事物、某一用语、某一修辞和某一写法进行评价。

联想式 就文章内容所展开的想象和联想。

疑问式 在阅读中,产生的疑问,表达与原文章不同的观点。

感悟式 在阅读和自己的经验相吻合的某部分文字时,便把这种感受、顿悟到的心得写下来。

活动过程

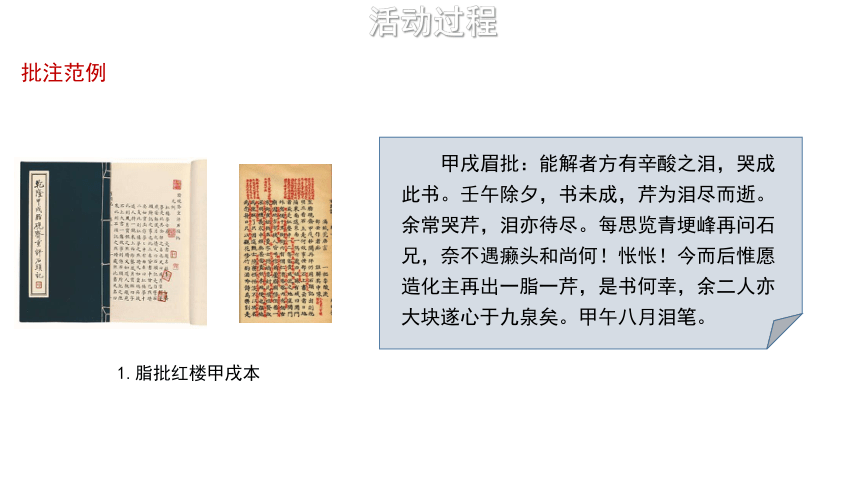

1.脂批红楼甲戌本

批注范例

甲戌眉批:能解者方有辛酸之泪,哭成此书。壬午除夕,书未成,芹为泪尽而逝。余常哭芹,泪亦待尽。每思览青埂峰再问石兄,奈不遇癞头和尚何!怅怅!今而后惟愿造化主再出一脂一芹,是书何幸,余二人亦大块遂心于九泉矣。甲午八月泪笔。

活动过程

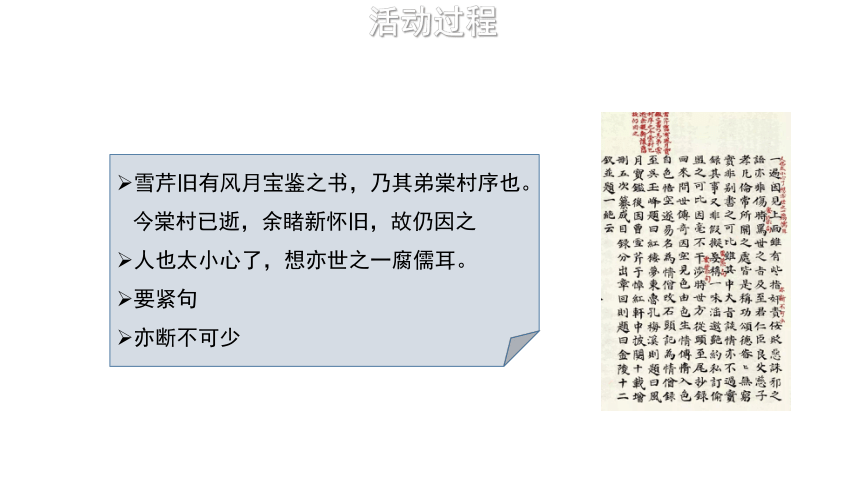

雪芹旧有风月宝鉴之书,乃其弟棠村序也。今棠村已逝,余睹新怀旧,故仍因之

人也太小心了,想亦世之一腐儒耳。

要紧句

亦断不可少

活动过程

2.毛泽东批读二十四史

批画符号多(圈点、勾叉、三角、横线等);

持续时间长(1957-1976年,24年);

批注文字多(198条,3583字,最少2字,最多914字);

有重点有选择性(某些人物传记至少读过五遍,如《南史》韦睿传、《新唐书》徐有公传和马周传、《后汉书》光武帝纪);

对怀疑或否定处,批有“此节不甚当”“吾意不应以此立说”“此说终觉不完美”等字样。

活动过程

1.概念理解型批注;

2.鉴赏型批注;

(包括修辞手法、语言风格、论证手法等角度)

3.感悟型批注;

(包括感触、疑问、质疑、新解)

4.补充型批注。

学术论著的批注方法

活动过程

任务二

以《乡土本色》为例,实践批注阅读法

1.阅读《乡土本色》,运用批注阅读法对文章进行批注,抓住文章的核心概念。

活动过程

1 从基层上看去,中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

全篇的核心观点,中国农民聚村而居,因而形成乡,乡下人离不了泥土,泥土是生养农民的根,这就是中国人的“乡土性”。

核心观点的辨析与解释

引出论述对象

总结

第1段:总论点:中国社会是乡土性的。

活动过程

2 我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个“土”字却用得很好。“土”字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人,那些人的生活怎样,对于我们至多只有一些好奇的兴趣罢了。以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪地问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原上,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真像是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

分论点:为了论证中国社会是乡土性的而提出的分论点。

结论句:乡下人离不了泥土。

举例论证乡下举例论证乡下人是如何与泥土分不开的。人是如何与泥土分不开的。

活动过程

3 靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,“土”是他们的命根。在数量上占着最高地位的神,无疑的是“土地”。“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。我初次出国时,我的奶妈偷偷地把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有这类似的风俗,使我更领略了“土”在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。

4 农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之象是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

用对比的手法,将农业与游牧或工业进行对比,得出“土气是因为不流动而发生的”的结论。

这句话无形间在文学形式上将“庄稼”与“老农”的本来特性与现实状况互换,形象地表现了农民对土地的依赖关系,进而表现出乡土性的发生。

活动过程

5 直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。我遇见过一位在张北一带研究语言的朋友。我问他说在这一带的语言中有没有受蒙古话的影响。他摇了摇头,不但语言上看不出什么影响,其他方面也很少。他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代地下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特性之一。我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使像抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的。

6 当然,我并不是说中国乡村人口是固定的。这是不可能的,因为人口在增加,一块地上只要几代的繁殖,人口就到了饱和点;过剩的人口自得宣泄出外,负起锄头去另辟新地。可是老根是不常动的。这些宣泄出外的人,像是从老树上被风吹出去的种子,找到土地的生存了,又形成一个小小的家族殖民地,找不到土地的也就在各式各样的运命下被淘汰了,或是“发迹”了。我在广西靠近瑶山的区域里还看见过这类从老树上吹出来的种子,拼命在垦地。在云南,我看见过这类种子所长成的小村落,还不过是两三代的事;我在那里也看见过找不着地的那些“孤魂”,以及死了给狗吃的路毙尸体。

“安土重迁”是中国农业文明孕育出的追求“落叶归根”的生存形态。“美不美,故乡水,亲不亲,故乡人。”此中情味,离故土越远,就体会越深。可见土地之于中华民族,是文化之根、生命之本。

第2-6段:分论点:土气——乡下人离不了泥土,因为不流动而发生。

活动过程

7 不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以一处住在的集团为单位的。本来,从农业本身来看,许多人群居在一处是无需的。耕种活动里分工的程度很浅,至多在男女间有一些分工,好象女的插秧,男的锄地等。这种合作与其说是为了增加效率,不如说是因为在某一时间男的忙不过来,家里人出来帮帮忙罢了。耕种活动中既不向分工专业方面充分发展,农业本身也就没有聚集许多人住在一起的需要了。我们看见乡下有大小不同的聚居社区,也可以想到那是出于农业本身以外的原因了。

8 乡下最小的社区可以只有一户人家。夫妇和孩子聚居于一处有着两性和抚育上的需要。无论在什么性质的社会里,除了军队、学校这些特殊的团体外,家庭总是最基本的抚育社群。在中国乡下这种只有一户人家的小社区是不常见的。在四川的山区种梯田的地方,可能有这类情形,大多的农民是聚村而居。这一点对于我们乡土社会的性质很有影响。美国的乡下大多是一户人家自成一个单位,很少屋檐相接的邻舍。这是他们早年拓殖时代,人少地多的结果,同时也保持了他们个别负责、独来独往的精神。我们中国很少类似的情形。

活动过程

9 中国农民聚村而居的原因大致说来有下列几点:一、每家所耕的面积小,所谓小农经营,所以聚在一起住,住宅和农场不会距离得过分远。二、需要水利的地方,他们有合作的需要,在一起住,合作起来比较方便。三、为了安全,人多了容易保卫。四、土地平等继承的原则下,兄弟分别继承祖上的遗业,使人口在一个地方一代一代地积起来,成为相当大的村落。

10 无论出于什么原因,中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。我在上文所说的孤立、隔膜是以村与村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏远。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

第7-10段:分论点:聚居——中国乡土社区的单位是村落。

活动过程

11 乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

12 在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会,一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用Tonnies的话说:前者是Gemeinschaft,后者是Gesellschaft,用Durkheim的话说:前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。——我以后还要详细分析这两种社会的不同。在这里我想说明的是生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于我们选择得来的关系,而是无需选择,甚至先我而在的一个生活环境。

熟人社会

活动过程

13 熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。这感觉是无数次的小磨擦里陶炼出来的结果。这过程是《论语》第一句里的“习”字。“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦悦乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩不是法律,规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。换一句话说,社会和个人在这里通了家。

14 “我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说吗?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了吗?”乡土社会里从熟悉得到信任。这信任并非没有根据的,其实最可靠也没有了,因为这是规矩。西洋的商人到现在还时常说中国人的信用是天生的,类于神话的故事真多:说是某人接到了大批瓷器,还是他祖父在中国时订的货,一文不要地交了来,还说着许多不能及早寄出的抱歉话。——乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。

活动过程

15 这自是“土气”的一种特色。因为只有直接有赖于泥土的生活才会像植物一般地在一个地方生下根,这些生了根在一个小地方的人,才能在悠长的时间中,从容地去摸熟每个人的生活,像母亲对于她的儿女一般。陌生人对于婴孩的话是无法懂的,但是在做母亲的人听来都清清楚楚,还能听出没有用字音表达的意思来。

16 不但对人,他们对物也是“熟悉”的。一个老农看见蚂蚁在搬家了,会忙着去田里开沟,他熟悉蚂蚁搬家的意义。从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人,不需要这种原则,他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联。在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。我读《论语》时,看到孔子在不同人面前说着不同的话来解释“孝”的意义时,我感觉到这乡土社会的特性了。孝是什么?孔子并没有抽象地加以说明,而列举具体的行为,因人而异地答复了他的学生。最后甚至归结到“心安”两字。做子女的得在日常接触中去摸熟父母的性格,然后去承他们的欢,做到自己的心安。这说明了乡土社会中人和人相处的基本办法。

子曰:“父在,观其志;父没,观其行,三年无改于父之道,可谓孝矣”。

孟懿子问孝,子曰:“无违”。

孟武伯问孝,子曰:“父母,唯其疾之忧”。

子曰:“父母在不远游,游必有方。”

第11-16段:分论点:熟悉——终老是乡,人与人,人与法,人与物。

活动过程

17 这种办法在一个陌生人面前是无法应用的。在我们社会的激速变迁中,从乡土社会进入现在社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,土气成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。

第17段:联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

活动过程

2.根据对《乡土本色》的批注,梳理本章的结构思路。

提示:关注重要概念、分层次、概括层意、归纳主旨

活动过程

土气

聚居

熟悉

乡土

本色

中国社会是乡土性的

孤立和隔膜(村和村之间的关系)

“土”文化

土气因不流动而发生

从人和空间上讲不流动性

人口非绝对固定

乡下人离不了泥土

乡下最小的社区——家庭

原因

小农经营

水利需要

安全需要

土地平等继承的原则

地方性

死于斯

人与人

人与物

生于斯

熟悉社会

法律社会

习得规矩

信任

扎根泥土

认识是个别的

人与法

法律无从发生

联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

思维导图示例

活动过程

任务三

总结阅读经验

通过本章的学习,你对学术作品的阅读方法有哪些心得体会?

1.抓住本书核心问题“中国乡土社会的特征”,了解每一章是如何回答这一问题的。

2.圈画每章的概念名词,抓观点句、结论句,并通过搭建这些句子之间的关系来把握整章内容的主要观点。

3.联系生活经验、阅读经验,理解内容和观点。

活动作业

1.《乡土本色》文末说:“从乡土社会进入 现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产 生了流弊。”思考:今天如何消 除这些“流弊”对我们产生的影响?

2.运用圈画批注的方法阅读《文字下乡》和《再读文字下乡》,并尝试画出两章的思维导图。

活动小结

阅读学术著作的方法——批注

批注作用

批注方法

批注符号

批注类型

批注方式

认识中国乡土本色

抓住核心概念,理解作者观点

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

活动导入

王羲之《快雪时晴帖》

黄公望《富春山居图》

对书画的品评

活动导入

金圣叹评水浒:删改的技术流

毛宗岗评三国:吹捧的技术流

李卓吾评西游:传道的技术流

脂砚斋评红楼:剧透的技术流

对名著的点评

活动导入

视频弹幕

评论区

批读自古及今都是阅读和鉴赏不可缺的阅读方式。

活动过程

任务一

阅读学术著作的方法——批注

什么是批注?

在文章旁边写上段落、层次大意

对文章中的修辞、叙述、说明、议论的方式进行评价或欣赏

对思想内容、观点见解、表达方式、作者思路、遣词造句加以评论和辨析

批

注

批语、评语

也可提出质疑,也可写出自己最独特的感受

注释

对难字生词,文章背景,作者材料,人物典故,风土人情等,加以解释或提示。

“批注”就是把批语和注释随手批写在文章或书中的空白地方,以帮助自己理解阅读内容,引发自己进一步地深入思考。

活动过程

批注有哪些作用呢?

①批注重在“读”

②不动笔墨不读书,“动”笔墨, 是为即时整理阅读思路和文本结构

③批读,是雁过留痕,便于研读或者重读时有所参照

活动过程

学术著作有哪些批注环节?

1.厘清概念内涵

2.学习研究方法

3.梳理逻辑思路

活动过程

我们可以用什么符号进行批注?批注又有哪些类型?批注又有哪些方式呢?

直线“_____”画在生字或需要解释的词语下,用以批注时注音或解词。

圈字码①②③用来标示自然段的序号,便于查找内容。

波浪线画在自己欣赏、或是文章中的关键语句下面,以便加深记忆、理解。

圈点“。。。。。”标在文中的重点词或优美词语下面。

三角号“ΔΔΔ”标出句子的关键词。

问号“?”,自己阅读到有疑问的地方可以批注“?”,并写出自己的疑问。

感叹号“!”,用在自己有感叹或惊奇的语句旁边,可以抒写所感。

分段号“//”用来划分段落,可以附注书写段落大意。

分层号“/”用来划分层次,可以附注书写层次大意。

活动过程

批读的类型

按位置

眉批

旁批

夹批

尾批

按形态

文字式

图标式

提纲式

符号式

编号式

按意义

阐述型

赏析型

质疑型

感受型

批在书头上的,是“眉批”;

写在字、词、句旁边或书页左右边的,是“旁批”;

写在字行中间的是“夹批。”

批在一段或全文之后的是“尾批”;

标记型

归纳型

联想型

注释型

活动过程

做批注的方式 方式 含义

画记式 用各种符号将重难点、疑点画出来。

注释式 注上读音、字义、词义、作者、典故出处等。

分析式 也称归纳式,层意、段意、文章主要内容与中心思想。

概括式 也称归纳式,层意、段意、文章主要内容与中心思想的归纳。这种方法适用于有一定学习基础的学生。

评价式 对文章中某一事物、某一用语、某一修辞和某一写法进行评价。

联想式 就文章内容所展开的想象和联想。

疑问式 在阅读中,产生的疑问,表达与原文章不同的观点。

感悟式 在阅读和自己的经验相吻合的某部分文字时,便把这种感受、顿悟到的心得写下来。

活动过程

1.脂批红楼甲戌本

批注范例

甲戌眉批:能解者方有辛酸之泪,哭成此书。壬午除夕,书未成,芹为泪尽而逝。余常哭芹,泪亦待尽。每思览青埂峰再问石兄,奈不遇癞头和尚何!怅怅!今而后惟愿造化主再出一脂一芹,是书何幸,余二人亦大块遂心于九泉矣。甲午八月泪笔。

活动过程

雪芹旧有风月宝鉴之书,乃其弟棠村序也。今棠村已逝,余睹新怀旧,故仍因之

人也太小心了,想亦世之一腐儒耳。

要紧句

亦断不可少

活动过程

2.毛泽东批读二十四史

批画符号多(圈点、勾叉、三角、横线等);

持续时间长(1957-1976年,24年);

批注文字多(198条,3583字,最少2字,最多914字);

有重点有选择性(某些人物传记至少读过五遍,如《南史》韦睿传、《新唐书》徐有公传和马周传、《后汉书》光武帝纪);

对怀疑或否定处,批有“此节不甚当”“吾意不应以此立说”“此说终觉不完美”等字样。

活动过程

1.概念理解型批注;

2.鉴赏型批注;

(包括修辞手法、语言风格、论证手法等角度)

3.感悟型批注;

(包括感触、疑问、质疑、新解)

4.补充型批注。

学术论著的批注方法

活动过程

任务二

以《乡土本色》为例,实践批注阅读法

1.阅读《乡土本色》,运用批注阅读法对文章进行批注,抓住文章的核心概念。

活动过程

1 从基层上看去,中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。这些社会的特性我们暂时不提,将来再说。我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。

全篇的核心观点,中国农民聚村而居,因而形成乡,乡下人离不了泥土,泥土是生养农民的根,这就是中国人的“乡土性”。

核心观点的辨析与解释

引出论述对象

总结

第1段:总论点:中国社会是乡土性的。

活动过程

2 我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个“土”字却用得很好。“土”字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。在我们这片远东大陆上,可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人,那些人的生活怎样,对于我们至多只有一些好奇的兴趣罢了。以现在的情形来说,这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友,他很奇怪地问我:你们中原去的人,到了这最适宜于放牧的草原上,依旧锄地播种,一家家划着小小的一方地,种植起来;真像是向土里一钻,看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。——这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

分论点:为了论证中国社会是乡土性的而提出的分论点。

结论句:乡下人离不了泥土。

举例论证乡下举例论证乡下人是如何与泥土分不开的。人是如何与泥土分不开的。

活动过程

3 靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,“土”是他们的命根。在数量上占着最高地位的神,无疑的是“土地”。“土地”这位最近于人性的神,老夫老妻白首偕老的一对,管着乡间一切的闲事。他们象征着可贵的泥土。我初次出国时,我的奶妈偷偷地把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有这类似的风俗,使我更领略了“土”在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。

4 农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之象是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

用对比的手法,将农业与游牧或工业进行对比,得出“土气是因为不流动而发生的”的结论。

这句话无形间在文学形式上将“庄稼”与“老农”的本来特性与现实状况互换,形象地表现了农民对土地的依赖关系,进而表现出乡土性的发生。

活动过程

5 直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。我遇见过一位在张北一带研究语言的朋友。我问他说在这一带的语言中有没有受蒙古话的影响。他摇了摇头,不但语言上看不出什么影响,其他方面也很少。他接着说:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代地下去,不太有变动。”——这结论自然应当加以条件的,但是大体上说,这是乡土社会的特性之一。我们很可以相信,以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。大旱大水,连年兵乱,可以使一部分农民抛井离乡;即使像抗战这样大事件所引起基层人口的流动,我相信还是微乎其微的。

6 当然,我并不是说中国乡村人口是固定的。这是不可能的,因为人口在增加,一块地上只要几代的繁殖,人口就到了饱和点;过剩的人口自得宣泄出外,负起锄头去另辟新地。可是老根是不常动的。这些宣泄出外的人,像是从老树上被风吹出去的种子,找到土地的生存了,又形成一个小小的家族殖民地,找不到土地的也就在各式各样的运命下被淘汰了,或是“发迹”了。我在广西靠近瑶山的区域里还看见过这类从老树上吹出来的种子,拼命在垦地。在云南,我看见过这类种子所长成的小村落,还不过是两三代的事;我在那里也看见过找不着地的那些“孤魂”,以及死了给狗吃的路毙尸体。

“安土重迁”是中国农业文明孕育出的追求“落叶归根”的生存形态。“美不美,故乡水,亲不亲,故乡人。”此中情味,离故土越远,就体会越深。可见土地之于中华民族,是文化之根、生命之本。

第2-6段:分论点:土气——乡下人离不了泥土,因为不流动而发生。

活动过程

7 不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以一处住在的集团为单位的。本来,从农业本身来看,许多人群居在一处是无需的。耕种活动里分工的程度很浅,至多在男女间有一些分工,好象女的插秧,男的锄地等。这种合作与其说是为了增加效率,不如说是因为在某一时间男的忙不过来,家里人出来帮帮忙罢了。耕种活动中既不向分工专业方面充分发展,农业本身也就没有聚集许多人住在一起的需要了。我们看见乡下有大小不同的聚居社区,也可以想到那是出于农业本身以外的原因了。

8 乡下最小的社区可以只有一户人家。夫妇和孩子聚居于一处有着两性和抚育上的需要。无论在什么性质的社会里,除了军队、学校这些特殊的团体外,家庭总是最基本的抚育社群。在中国乡下这种只有一户人家的小社区是不常见的。在四川的山区种梯田的地方,可能有这类情形,大多的农民是聚村而居。这一点对于我们乡土社会的性质很有影响。美国的乡下大多是一户人家自成一个单位,很少屋檐相接的邻舍。这是他们早年拓殖时代,人少地多的结果,同时也保持了他们个别负责、独来独往的精神。我们中国很少类似的情形。

活动过程

9 中国农民聚村而居的原因大致说来有下列几点:一、每家所耕的面积小,所谓小农经营,所以聚在一起住,住宅和农场不会距离得过分远。二、需要水利的地方,他们有合作的需要,在一起住,合作起来比较方便。三、为了安全,人多了容易保卫。四、土地平等继承的原则下,兄弟分别继承祖上的遗业,使人口在一个地方一代一代地积起来,成为相当大的村落。

10 无论出于什么原因,中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。我在上文所说的孤立、隔膜是以村与村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏远。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

第7-10段:分论点:聚居——中国乡土社区的单位是村落。

活动过程

11 乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

12 在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会,一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会,一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用Tonnies的话说:前者是Gemeinschaft,后者是Gesellschaft,用Durkheim的话说:前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。——我以后还要详细分析这两种社会的不同。在这里我想说明的是生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于我们选择得来的关系,而是无需选择,甚至先我而在的一个生活环境。

熟人社会

活动过程

13 熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。这感觉是无数次的小磨擦里陶炼出来的结果。这过程是《论语》第一句里的“习”字。“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦悦乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩不是法律,规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。换一句话说,社会和个人在这里通了家。

14 “我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说吗?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了吗?”乡土社会里从熟悉得到信任。这信任并非没有根据的,其实最可靠也没有了,因为这是规矩。西洋的商人到现在还时常说中国人的信用是天生的,类于神话的故事真多:说是某人接到了大批瓷器,还是他祖父在中国时订的货,一文不要地交了来,还说着许多不能及早寄出的抱歉话。——乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。

活动过程

15 这自是“土气”的一种特色。因为只有直接有赖于泥土的生活才会像植物一般地在一个地方生下根,这些生了根在一个小地方的人,才能在悠长的时间中,从容地去摸熟每个人的生活,像母亲对于她的儿女一般。陌生人对于婴孩的话是无法懂的,但是在做母亲的人听来都清清楚楚,还能听出没有用字音表达的意思来。

16 不但对人,他们对物也是“熟悉”的。一个老农看见蚂蚁在搬家了,会忙着去田里开沟,他熟悉蚂蚁搬家的意义。从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人,不需要这种原则,他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联。在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。我读《论语》时,看到孔子在不同人面前说着不同的话来解释“孝”的意义时,我感觉到这乡土社会的特性了。孝是什么?孔子并没有抽象地加以说明,而列举具体的行为,因人而异地答复了他的学生。最后甚至归结到“心安”两字。做子女的得在日常接触中去摸熟父母的性格,然后去承他们的欢,做到自己的心安。这说明了乡土社会中人和人相处的基本办法。

子曰:“父在,观其志;父没,观其行,三年无改于父之道,可谓孝矣”。

孟懿子问孝,子曰:“无违”。

孟武伯问孝,子曰:“父母,唯其疾之忧”。

子曰:“父母在不远游,游必有方。”

第11-16段:分论点:熟悉——终老是乡,人与人,人与法,人与物。

活动过程

17 这种办法在一个陌生人面前是无法应用的。在我们社会的激速变迁中,从乡土社会进入现在社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,土气成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。

第17段:联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

活动过程

2.根据对《乡土本色》的批注,梳理本章的结构思路。

提示:关注重要概念、分层次、概括层意、归纳主旨

活动过程

土气

聚居

熟悉

乡土

本色

中国社会是乡土性的

孤立和隔膜(村和村之间的关系)

“土”文化

土气因不流动而发生

从人和空间上讲不流动性

人口非绝对固定

乡下人离不了泥土

乡下最小的社区——家庭

原因

小农经营

水利需要

安全需要

土地平等继承的原则

地方性

死于斯

人与人

人与物

生于斯

熟悉社会

法律社会

习得规矩

信任

扎根泥土

认识是个别的

人与法

法律无从发生

联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

思维导图示例

活动过程

任务三

总结阅读经验

通过本章的学习,你对学术作品的阅读方法有哪些心得体会?

1.抓住本书核心问题“中国乡土社会的特征”,了解每一章是如何回答这一问题的。

2.圈画每章的概念名词,抓观点句、结论句,并通过搭建这些句子之间的关系来把握整章内容的主要观点。

3.联系生活经验、阅读经验,理解内容和观点。

活动作业

1.《乡土本色》文末说:“从乡土社会进入 现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产 生了流弊。”思考:今天如何消 除这些“流弊”对我们产生的影响?

2.运用圈画批注的方法阅读《文字下乡》和《再读文字下乡》,并尝试画出两章的思维导图。

活动小结

阅读学术著作的方法——批注

批注作用

批注方法

批注符号

批注类型

批注方式

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读